Когда в СССР появились данные, что американцы приступили к проектированию многоместных космических кораблей (будущие «Джемини»), перед нашей космонавтикой была поставлена задача в самые сжатые сроки создать многоместный корабль, в очередной раз «утерев нос» конкурентам.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, очень ревниво относился к нашему «лидерству» в космосе и именно для его упрочнения согласился на создание отдельного космического ведомства в виде «Комитета по исследованию и освоению космического пространства» (сокращённо КОМКОС). И первой задачей КОМКОСу, «спущенной» непосредственно сверху, было обогнать американцев в разработке многоместного корабля. При этом, финансирование КОМКОС уже не было связано напрямую с военным бюджетом и, учитывая, что организация ещё только разворачивалась, решения напрашивались самые простые. Благо это «пожелание» первого секретаря, не противоречило и программе собственно КОМКОС.

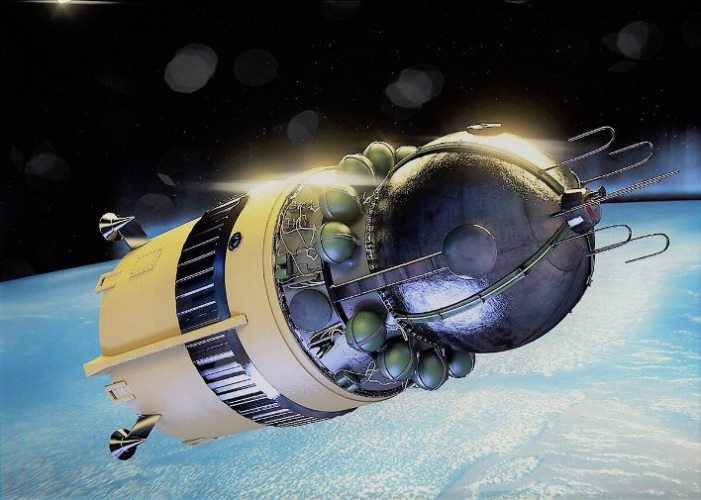

Теперь, напомню, что творилось в РИ. «Купить гривенников за пятак» да ещё в самые сжатые сроки, получилось, только чуть увеличив и усовершенствовав уже имеющийся «Восток». Ну, как «усовершенствовать»… Выкинуть катапультируемое кресло с парашютной системой (что, кстати, могло бы спасти жизнь космонавту Комарову, будь такая штука в его ИСПЫТАТЕЛЬНОМ полёте на «Союз-1»), и отказаться от скафандров. Что позволило разместить «в тесноте да не в обиде», аж троих космонавтов!

Испытателям, стартовавшим на «Восходе-1», Комарову (тому самому), Феоктистову (одному из разработчиков космических кораблей) и Егорову (первый профессиональный врач в космосе), сильно повезло. Им удалось благополучно вернуться. А если бы НЕ повезло, они могли просто погибнуть точно так же, как погиб экипаж «Союза-11» (Добровольский, Волков, Пацаев) — при разгерметизации корабля. Те тоже полетели без скафандров…Надеюсь тому «гению», что так решил, до конца своих дней плохо спалось…

Полёт «Восход-2» (А. Леонов, П. Беляев) — тот самый, с первым в мире выходом в открытый космос, тоже прошёл не без проблем… Да ещё каких!

АИ. Хрущёв, высказав своё пожелание опередить американцев, на КОМКОС больше не давит. Ни к каким революционным праздникам и годовщинам, топая капризно ножками и угрожая, он ничего не требует. Он не специалист, в отличие от руководства КОМКОС. Попросил опередить супостата – ему ответили: «Попробуем! Сделаем всё, что в наших силах!». И всё.

МО, тоже «над душой» у КОМКОС не стоит – у него теперь сугубо свои ракетные КБ. Тем более, что Королёв не Мишин – на него фиг так просто потопаешь и подавишь! КОМКОС — организация гражданская, с независимым финансированием и никакие «лампасники» ему не указ.

От Комитета требуют лишь строжайшего отчёта за расходы и, результатов тех расходов, в рамках декларированных и согласованных программ (включая сроки). Любые проволочки технического характера, хоть и влекут за собой «санкции» против конкретных виновников, но они не содержат элементов понуждения отправлять в космос людей на «сырой» технике.

Причём непосредственно с Королёва, как главы КОМКОС, что-то «требовать», может только председатель Совета министров СССР. Больше никому, Королёв, вообще формально не подчиняется. (Секретность, за которой бдит КГБ – это особый случай).

Поэтому, в отсутствие давления «подгоняющих», «Восход» изначально разрабатывается двухместным, более комфортным и безопасным – с катапультируемыми креслами у обоих космонавтов (никакой САС у «Восходов» ещё не было).

Опасаться, что мы опоздаем, и американцы нас обгонят, нужды нет – между РИ первым запуском трёхместного «Восход-1» (13 октября 1964 года) и первым пилотируемым запуском двухместного «Джемини-3» (23 марта 1965 года), «зазор» в добрые 5 месяцев! Конечно, в СССР об этом не знали и сильно торопились. В АИ тоже торопятся – но не настолько, чтоб рисковать жизнями космонавтов. И пусть мы потеряем лишние месяца 3, всё равно успеем опередить «супостата».

Т. е. в АИ, наш «Восход-1» «обгонит» «Джемини-3» (первый полёт многоместного корабля), а «Восход-2» «обгонит» «Джемини-4» (первый выход человека в открытый космос) только на 2 месяца (или на целых два месяца – с какой стороны смотреть!). И что особенно важно, программа полётов тех «Восходов», выполняется полностью! Т. е. в АИ, с тем или иным успехом, состоялись миссии (точно такие или не совсем такие – всё-таки, это АИ!), запланированные и в РИ, но отменённые:

«Восход-3» (Б. Волынов, Г. Катыс) – рекордный по длительности 10 суточный полёт (максимальный, исходя из нормального ресурса корабля) с программой сугубо в интересах мин. обороны.

«Восход-4» (П. Попович, В. Пономарёва (была дублёршей Терешковой)) – короткий полёт. Зато первый в мире смешанный экипаж с исключительно гражданской программой (напряжённой и многоплановой). Кстати, большой привет всем тем, кто брошенную в сердцах после полёта Терешковой, Королёвым, фразу: «ноги баб больше не будет в космосе», ошибочно посчитал сказанной всерьёз. Более того. Королёв рассматривал даже вариант чисто женского экипажа «Восход-4». Тут дело было не в женщинах, а в одной конкретной Терешковой, так налажавшей в своём полёте. (Дык она и до сих пор «лажает» — уже в Думе).

«Восход-5» (Е. Хрунов, А. Воронов) – первый в мире выход в открытый космос с использованием индивидуального средства передвижения космонавта в космическом пространстве (до сих пор интересно – КАКОГО?!). Плюс испытание открытым космосом усовершенствованных скафандров (по сравнению с «раздувшимся» скафандром Леонова).

«Восход-6» (Л. Дёмин, а одним из трёх кандидатов-врачей в качестве второго члена экипажа, был тот самый Ю. Сенкевич – в будущем ведущий «Клуба путешественников») – сугубо медицинская программа с первой в мире хирургической операцией (на прихваченном с собой животном).

«Восход-7» (Г. Береговой, Г. Катыс) – полёт снова на рекордную продолжительность – не менее 15 суток. При жёсткой экономии максимально увеличенного (насколько позволяла конструкция) ресурса корабля. Дело в том, что в декабре 1965 года, экипажу американского «Джемини-7» удалось установить новый рекорд пребывания человека в космическом пространстве (13 суток). И это рекорд требовалось непременно побить!

В ходе этой миссии, предполагалось впервые в мире, выполнить эксперимент по созданию искусственной гравитации (такой же, какой провёл экипаж американского «Джемини-11» в сентябре 1966 года).

Ну и ещё одной из задач миссии, были испытания оборудования, которое предполагалось устанавливать уже на кораблях следующего поколения.

В РИ, эту интереснейшую программу (что ни полёт – опять «впервые в мире!» на радость «дорогому Никите Сергеевичу») закрыли после полёта «Восход-2» по одной очень веской причине – СССР тайно вступил в «Лунную гонку».

Это я как бы тонко намекаю всем, кто уверен, что Хрущёв был патологически падок до рекордов наших космонавтов в космосе и без регулярных доказательств нашего лидерства, пилотируемый космос ему был на фиг не нужен. Хрен там! Он ЛЕГКО согласился отказаться от кучи «первых призов», когда ему сообщили, что ими придётся пожертвовать, ради участия в «лунной гонке». Конечно, быть первыми на Луне – гораздо круче, но ведь это «журавль в небе»… И если есть серьёзные сомнения (а поймаем ли, того журавля?), лучше уж довольствоваться теми синичками (которых тоже ещё надо поймать!). А за журавлём – пусть американцы гоняются. У них «лишних» денег много – не хватит – ещё напечатают!

Так в АИ и будет рассуждать (разумеется, с подачи умных людей!) альтернативный Хрущёв. Поэтому в АИ, СССР ни в какую «Лунную гонку» не ввязывается. КОМКОС выполняет программу полётов «Восходов» деловито и старательно, по пути, собирая «малые призы».

Но, я вовсе не случайно сказал, что программа полётов «Восходов» реализуется «с тем или иным успехом»… «Восход» как корабль, не шибко далеко ушёл от «исходного» «Востока» и случиться могло всякое в любом полёте… У американцев, из 10 миссий «Джемини», без серьёзных проблем обошлось только в трёх!

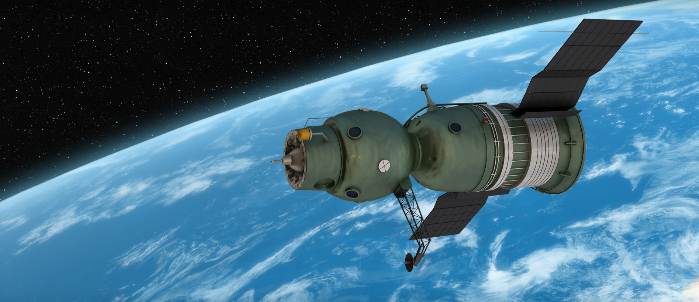

Но, любые проблемы, однозначно приведут к форсированию разработки принципиально нового, изначально трёхместного корабля под… правильно! Всё ту же, но очень-очень серьёзно усовершенствованную Р-7. Не исключено, что блоков первой ступени у неё будет не привычные четыре, вокруг единственного блока второй ступени, а пять! Вот тогда у нас уже действительно очень комфортный трёхместный «Союз» получится (а не «банка со шпротами»). Что очень важно, поскольку никакой орбитальной станции у нас ещё нет.

И это тем более полезно потому, что под программу пилотируемого облёта Луны, КОМКОС планировал этот же, перспективный «Союз», запускаемый новой тяжёлой ракетой, выводящей 30 т. полезной нагрузки на НОО.

Т. е. мы начнём разрабатывать «Союз» изначально в «универсальной» трёхместной версии под возможность его запуска обеими ракетами. А не как «корабль для облёта Луны» с распылением сил ещё и на «лунник», с последующей переделкой «облётчика» в сугубо орбитальный и тайными «похоронами» всего, что относилось к той Луне.

С изначальным отказом от намерения высадки человека на Луну, этой чехарды, распыления ресурсов и лишних времени и денег на ветер, уже не будет.

И тот самый АИ «универсальный» «Союз» нам очень пригодится во всех дальнейших программах.

А как же наш «дорогой Никита Сергеевич» с его острым желанием опередить США в «лунной гонке»? Кто те «умные люди», что убедят его отказаться от этой авантюры? Всё просто. Это же АИ! Тут либо «попаданец» «открывает глаза» Хрущёву, сколько он накосячил, и убедительно предостерегает его от всех глупостей, привёдших-таки СССР к краху. Либо, АИ Хрущёв, сам, не такой уж дурак (ну, пусть хоть в АИ!), и когда ему «разложили по полочкам» всю сложность и СТОИМОСТЬ участия в той бессмысленной «Лунной гонке», причём без всякой гарантии на победу, он соглашается с доводами специалистов и даёт «добро» на то самое заявление, которое я привёл в первой части цикла.

В конце концов, не нужно быть «семи пядей во лбу», чтоб осознать тяжёлую, но простую истину – мы опередили США в запуске спутника и человека только потому, что США нас очень долго, сильно и фатально (прежде всего, для своей репутации), недооценивали. Теперь, этот «эффект» уже не работает. И если мы хотим где-то побеждать в соревновании с самой сильной экономикой мира, располагающей мощнейшим научным потенциалом и практически неограниченными финансовыми возможностями, мы должны крайне тщательно выбирать направления и ни в коем случае не распылять свои ограниченные ресурсы на сугубо престижные проекты. Только то, что нам действительно нужно и важно. И сейчас и в перспективе. И это касается не только космонавтики!

А то, что именно пилотируемая космонавтика – это «столбовой путь» в будущее всей нашей цивилизации – ТОГДА (!), ещё с подачи самого Циолковского, был железобетонно уверен каждый мальчишка. И не только в СССР. Так думали во всём мире! Не зря полёт Гагарина, вызвал в мире настоящий «космический бум». Чтоб сейчас повторилось хоть что-то похожее, учёным, нужно изобрести, как минимум, либо телепортацию, либо гиперпространственный варп-двигатель… Короче что-то такое, что реально приблизит человек к звёздам и повлияет на будущее всей цивилизации.

Но, продолжим нашу АИ!

В свой первый полёт на «Союзе-1», В. Комаров отправится, скорее всего, в том же 1967 году. Но, благодаря отсутствию тех «лунных» работ, и на том экономии времени и ресурсов, корабль будет лучше доведён до ума (его не отправят в полёт с человеком, после трёх подряд проваленных тестовых запусков в беспилотном режиме). Будет проведено больше тестовых запусков (вплоть до двух подряд завершившихся без единого замечания по технике – на чём всегда настаивал Королёв в РИ, и что для КОМКОС стало законом). А в трёхместном спускаемом аппарате «Союза-1» в его «испытательном» пилотируемом полёте (помимо уже вполне РИ САС над головным обтекателем), будет установлено одно, но зато, катапультируемое кресло!

Понятно, что при любом исходе полёта Комарова, последуют дальнейшие доработки, но как и в РИ, с 1968 года начнутся регулярные старты «Союзов» в орбитальном исполнении. Сильно модифицированная, «лунно-облётная версия» «Союза» (названная «Клипер») неспешно дорабатывается уже ПОСЛЕ начала успешной эксплуатации орбитальной модели.

Вот тогда в СССР и начнётся реализация программы по созданию орбитальных станций.

Как это в АИ будет.

Сначала, опять «сольный» полёт (пусть как в РИ, пилот Г. Береговой), для полного тестирования уже не опытного, а первого пилотируемого «серийного» изделия «Союз-2». Проверка всех систем, включая ручное управление.

«Союз-3» — экипаж из трёх космонавтов (один врач) с тем же заданием – полной проверки всех систем корабля (в т. ч. системы жизнеобеспечения полного экипажа) в полёте на максимальную продолжительность под плотным контролем бортинженера и врача.

Не исключено, что командиром этого корабля, станет сам Ю. Гагарин. В РИ, он был дублёром погибшего на «Союз-1» Комарова и после той катастрофы, дорога в космос для него закрылась навсегда. В феврале 1968 года генерал Каманин записал в своем дневнике: «Гагарин восстановится как летчик первого класса и займется руководством летно-космической подготовки в ЦПК…». Впрочем «навсегда» оказалось очень коротким – «восстанавливаясь» как лётчик первого класса, в ходе одного из тренировочных полётов, Гагарин погиб в марте того же 1968 года.

Но, это же был несчастный случай! А против перехода на должность «свадебного генерала» протестовал сам Гагарин, который считал себя профессиональным космонавтом и рвался в космос. В общем, если Гагарину претит быть «свадебным генералом» и он мечтает избавиться от опеки «лампасников», ничто не мешает ему уволиться из армии (и тем спасти свою жизнь, избежав авиакатастрофы), перейти на работу в КОМКОС и начать готовиться к полёту на «Союз-3» (тем более, что готовясь к полёту на «Союз-1», он узнал корабль «от корки до корки» и был лучшим кандидатом на один из следующих полётов). В конце концов, если на «Востоках» в космос первыми полетели «любимчики» Королёва, экипажи «Восходов», в основном, комплектовались прочими «выходцами» из первого отряда космонавтов, которым Королёв торжественно пообещал что: «все слетают!», то экипажи «Союзов» (тех, что выполняют полёты НЕ в интересах МО), он мог формировать уже сугубо из гражданских «сотрудников» КОМКОС.

А дальше….

В 1969-ом году:

«Союз-4» и «Союз-5». Первый групповой полёт двух кораблей с экипажем каждого из двух человек (ради увеличенного запаса горючего). Их маневрирование относительно друг друга, с тщательным испытанием оборудования автоматического сближения и многократной отработкой манёвров сближения на ручном управлении. Выходы в открытый космос и испытания усовершенствованного «средства индивидуального передвижения космонавта в открытом космосе». Если получится, переход космонавтов из одного корабля в другой через открытый космос.

«Союз-6» и «Союз-7». Ещё один групповой полёт двух кораблей с экипажем каждого в два человека. Проверка функционирования автоматики сближения и стыковки. Первая в истории нашей космонавтики стыковка двух пилотируемых кораблей, создание единого герметичного пространства и непосредственные переходы космонавтов из одного корабля в другой. Расстыковка и повторение манёвров сближения и стыковки обоими экипажами в ручном режиме.

1970-й год.

Запуск двухместного «Союз-8» (по-прежнему, нет гарантии быстрой стыковки, поэтому одним членом экипажа КОМКОС жертвует ради увеличения запасов горючего, кислорода, а так же воды и продовольствия) и первого беспилотного корабля «Космолаб-1» (создан на базе того же «Союза») в виде «нафаршированной» специальным оборудованием «по самую маковку» космической лаборатории. Их успешная стыковка на орбите.

Вот и первая отечественная (и первая же в мире!) орбитальная станция-лаборатория, успешно отработавшая 15 суток.

Небольшая, одноразовая. Зато вполне достаточная, для отработки элементов комплекса необходимого оборудования для создания перспективной системы жизнеобеспечения станций в будущем. Ещё один плюс – такие одноразовые лаборатории можно изначально затачивать под любую задачу и в спускаемом аппарате лаборатории, возвращать на Землю ценное оборудование и результаты исследований.

Трёхместный «Союз-9» полностью повторяет полёт «девятки», выполняя со своим «Космолаб-2», чисто военную «мониторинговую» программу. Одна деталь. При относительно небольшом объёме и трёх членах миссии, отрабатывались схемы круглосуточной «посменной» работы космонавтов (двое работают – один отдыхает).

«Союз-10» — «Космолаб-3» - то же самое. Но программа уже сугубо медицинская.

«Союз-11» — «Космолаб-4» — то же самое. Инженерная программа по испытаниям и отработке оборудования для будущей «большой» орбитальной станции.

1971-й год.

Главная веха года — первый тестовый запуск нового ракетоносителя тяжёлого класса «Ангара» с макетом полезной нагрузки массой более 25 т. Без распыления ресурсов между «монументальной» Н-1 и «ядовитым» «Протоном», дело идёт быстрее и уже в следующем году, ждём успешного завершения тестовых испытаний.

«Союз-12», «Союз-13, «Союз-14», «Союз-15» — полёты трёхместных кораблей со «своими», стартующими практически одновременно, специализированными (под конкретные задачи) «Космолабами» уже серии «Космолаб-М» («модернизированный»). «Фишечка» — эти корабли-лаборатории были крупнее и удобнее, при той же стартовой массе, поскольку не имели спускаемых аппаратов и систем возвращения, что позволило довести время миссий до 30 суток.

Это были последние «малые» орбитальные лаборатории с человеческим присутствием. Последующие миссии «Космолабов» (уже серии МА «модернизированный автоматический») были беспилотными и все программы исследований, выполнялись уже в сугубо автоматическом режиме с дистанционной корректировкой с Земли, став, по сути, универсальными спутниковыми платформами «особого назначения».

В следующем, 1972 году, новой тяжёлой РН «Ангара», была запущена первая большая долговременная орбитальная станция «Алмаз-1». Да, примерно на год позже, чем в РИ, зато без военного «уклона» в своей конструкции.

Но, про «расцвет» программы больших орбитальных станций в одной из следующих частей.