Радиоуправляемые игрушки для моряков, часть V: «Царинген», «Гессен», «Сетцу» и «Сан-Марко»

Содержание:

Царинген

Немецкий флот, разумеется, тоже не остался в стороне от увлечения радиоуправляемыми мишенями. После поражения в Первой Мировой Войне немецкому флоту запретили почти все, что можно, из числа технических новинок – но радиоуправляемые корабли в этот список не входили. Адмиралы Германии, вынужденные смириться с тем, что их флот на ближайшие годы будет состоять из шести престарелых додредноутов, были твердо настроены не уступить победителям по крайней мере в качестве подготовки.

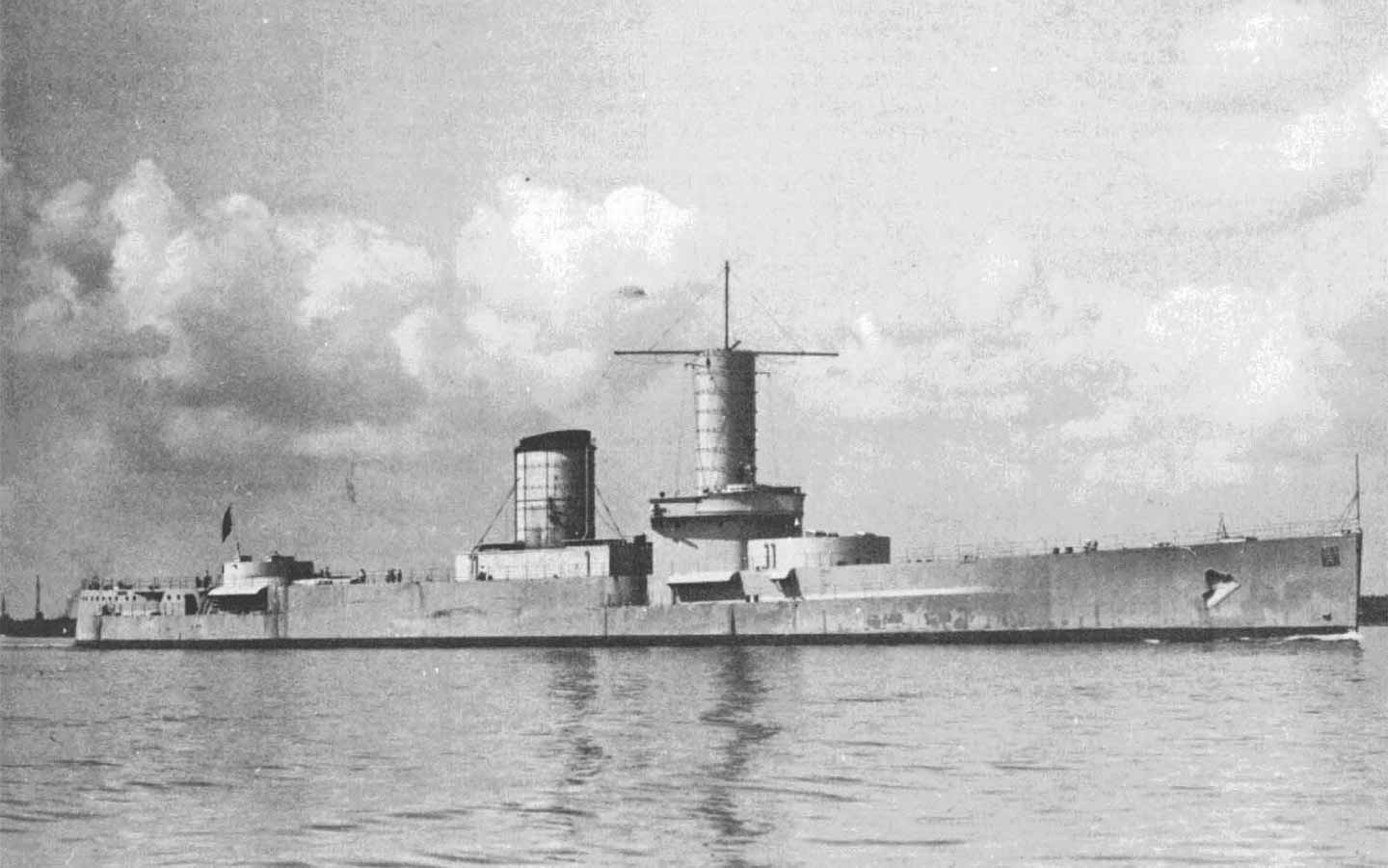

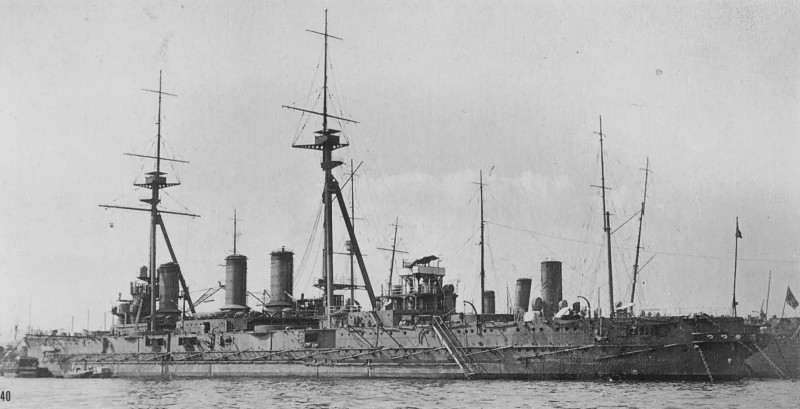

На роль первой радиоуправляемой мишени германского флота выбрали самого ненужного: старый эскадренный броненосец “Царинген”, типа “Виттельсбах”. Заложенный еще в 1899 году, этот изначально не слишком совершенный броненосец с облегченным вооружением главного калибра устарел еще до Первой Мировой Войны, и, после короткой службы в 1914-1915 в качестве корабля береговой обороны, был разукомплектован. В 1918 году, его начали переделывать в учебный корабль, но война закончилась, и бывший “Царинген” был поставлен на отстой в Вильгельмсхафене. Где и простоял, ржавея, до 1926 года.

В 1926 году, бывший броненосец был поставлен на верфь для переоснащения. Немцы перестраивали его намного радикальнее, чем американцы – “Юту” или британцы – “Центурион”. С корабля было полностью демонтировано вооружение, броневые башни, барбеты и даже большая часть надстроек. Силовая установка была полностью заменена: единственный котел с нефтяным питанием обеспечивал паром единственную же паровую машину, вращавшую (через передаточный механизм) два внешних винта. Центральный винт и вал сняли, оставили только одну переднюю трубу.

Чтобы сделать корабль более живучим, немецкие инженеры усилили его компартментализацию, сформировав множество новых водонепроницаемых отсеков. Часть из них заполнили пробкой – общим счетом, 1700 тонн – для улучшения непотопляемости. Старую 50 миллиметровую броневую палубу усилили накладкой новых плит. В итоге, водоизмещение радикально перестроенного корабля составило 11800 тонн, а скорость – 13,5 узлов.

Основным элементом корабля, разумеется, была его система радиоуправления. Она была разработана фирмой “Siemens”. Детальное описание системы, к сожалению, отсутствует, но, согласно воспоминаниям очевидцев:

“Сигналы телеграфировались на борт в виде потока импульсов, аналогичных тем, что передаются при наборе номера на диске телефона. Эти сигналы на борту корабля-цели замыкали комбинации переключателей, и приводили в действие соответствующие исполнительные контуры, например, “Полный вперед”. Таким способом, большой набор сигналов мог быть закодирован. При передаче соответствующего сигнала, корабль даже мог имитировать ответный огонь!”

На основании этого описания можно предположить, что система телеуправления фирмы “Сименс” использовала телефонный селектор для кодирования комбинаций из нескольких сигналов. Подобное решение ранее применялось англичанами на корабле-мишени “Агамемнон”. Каждая команда, вероятно, кодировалась комбинацией из двух и более цифр. Приняв первую цифру кода, автоматический селектор поворачивался в соответствующее положение и замыкал соответствующее реле – после чего повторял эту операцию для следующей принятой цифры.

Неясно, как именно кодировались сигналы в системе управления. На основании описания можно предположить, что каждая цифра кодировалась количеством переданных за короткий промежуток времени импульсов. Однако, описание японской системы управления, спроектированной тем же “Сименсом” и примененной на корабле-цели “Сетцу”, позволяет предположить, что каждая цифра кодировалась отдельной частотой – и команды, тем самым, складывались из последовательно принимаемых на разных частотах единичных сигналов.

Не вполне ясен также вопрос с имитацией ответного огня. Предположительно, соответствующая команда активировала на борту “Царингена” пусковые установки пиротехнических зарядов – имитировавших вспышки и дым орудийных выстрелов. Это позволяло проходящим обучение морякам отрабатывать действия под обстрелом условного противника: наблюдатели засекали “залп” с борта корабля-цели, и капитан принимал решение о маневре уклонения.

Вне учений, “Царинген” управлялся экипажем из 67 моряков. На учениях, экипаж выводил корабль в море, после чего покидал его на катерах, включив систему радиоуправления.

В роли мишени, “Царинген” прослужил вплоть до 1944 года. 18 декабря, стоявший в Готенхафене (теперь – Гдыня) корабль-цель подвергся атаке союзных бомбардировщиков, видимо, принявших его за боеспособный броненосец. Получив несколько попаданий, “Царинген” наполнился водой и лег на грунт. Он был затем поднят немцами, но лишь для того, чтобы перетащить его на фарватер и затопить, блокируя вход в порт 26 марта 1945 года. После войны, остов корабля был разобран на металлолом.

Гессен

На удачном опыте “Царингена” немцы не остановились. В начале 1930-ых немецкий флот вновь начал быстрый рост, и одного старого корабля-мишени – тем более способного развивать не больше 14 узлов – уже попросту не хватало для подготовки новых и новых артиллеристов. Немецкие адмиралы определенно хотели большего.

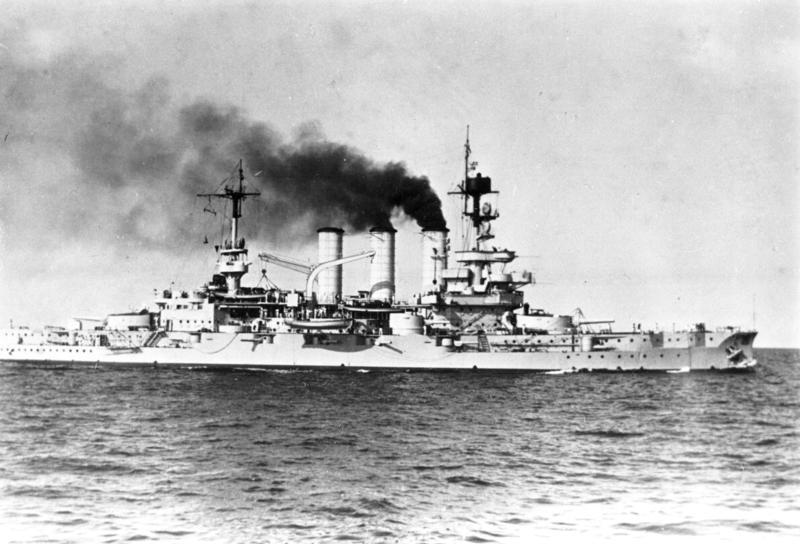

На этот раз в качестве корабля-мишени был избран “Гессен”. Представитель типа “Брауншвейг”, предпоследней серии германских додредноутов, он был одним из тех немногих крупных кораблей, которые Рейхсмарине сумел сохранить после Первой Мировой Войны. Несмотря на изрядный возраст (заложен в 1902 году), “Гессен” оставался на службе с 1925 по 1933 год, пройдя ряд модернизаций.

В 1934 году, после прихода нацистов к власти, германское правительство открыто нарушило условия Версальского соглашения, развернув амбициозную военно-морскую программу. Все три остававшихся в строю старых додредноута – “Гессен”, “Шлезиен” и “Шлезвиг-Голштейн” – было решено перевести на вспомогательные задачи. При этом, “Гессен” решили перестроить в радиоуправляемую мишень, основываясь на опыте “Царингена”.

Было:

Стало:

теперь не узнать даже по форме носа.

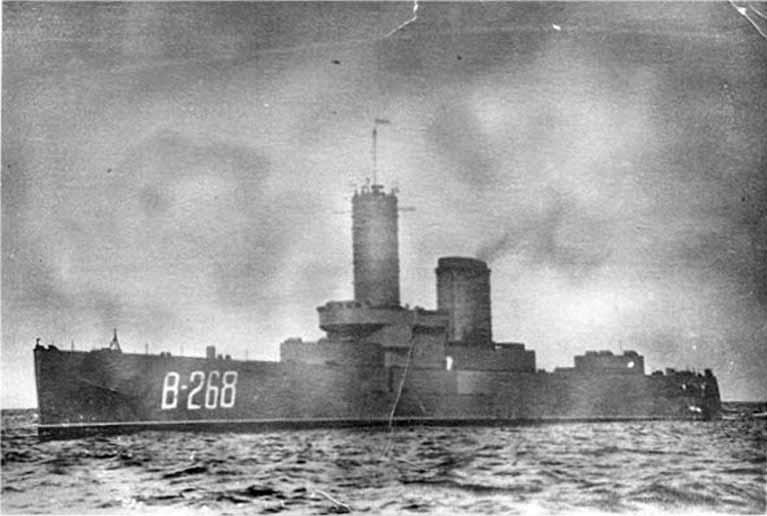

Корабль был выведен из резерва в 1935 году и поставлен на модернизацию на верфи в Вильгельмсхафене. Если “Царинген” по крайней мере не был значимо перестроен в плане корпуса, то “Гессен” после модернизации трудно было узнать. С корабля демонтировали все вооружение (оставив, однако, барбеты главного калибра), мачты и надстройки, после чего корпус удлинили на 10 метров установкой новой носовой оконечности, с “атлантическим” форштевнем. Машинную и котельную установку демонтировали полностью: новые котлы обеспечивали паром две турбины, вращавшие боковые винты корабля-цели (центральный, как и на “Царингене”, сняли). Скорость после модернизации достигла 20 узлов. Все оставшиеся мостики и надстройки – а также новую носовую мачту до главного марса – прикрыли противоосколочными экранами.

«Гессен» на зимних учениях. Снимок сделан с борта «Шарнхорста», который должен был стрелять по «Гессену», но из-за непредвиденно сильного льда учения отменили и «Гессену» пришлось прокладывать новому линкору дорогу в порт

Подробности системы управления корабля так же туманны. Согласно данным фирмы “Сименс”, она могла исполнять до 200 различных команд, в том числе имитировать ответный огонь и ставить дымовую завесу. Можно предположить, что она представляла собой усовершенствованную версию системы управления “Царингена”, с увеличенным числом кодируемых команд. К сожалению, детальное описание системы мне недоступно.

В годы войны, “Гессен” продолжал работать как корабль-цель на артиллерийских учениях на Балтике, также временами выполняя работу ледокола. В боевых действиях он (по понятным причинам) участия не принимал, и благополучно избежал уничтожения, доставшись союзникам целым и невредимым. По итогам раздела германского флота, “Гессен”, вместе с кораблем управления “Блиц” был в 1946 году передан в СССР.

Советский флот был крайне рад получить такую ценную игрушку. Прошедшая война вскрыла множество проблем с артиллерийской подготовкой морских экипажей, и “Гессен” был готовым решением. Перименованный в лаконичную “Цель” (“Блиц”, соответственно, в “Выстрел”), бывший додредноут в 1946 году перешел в Кронштадт, где и продолжил свою службу теперь уже под советским флагом.

“Гессен”/”Цель” был, без сомнения, самым ценным из трофейных надводных кораблей, доставшихся советскому флоту. С 1947 года, он активно эксплуатировался на учениях флота, авиации, и береговой артиллерии. Его устаревшая система управления “Сименс” была заменена советским аналогом; при этом возникли некоторые проблемы с надежностью (также возможно, что они были связаны с сильным износом корпуса корабля), и было принято решение, что при учениях с применением боеприпасов небольшого калибра – не способных пробить броню “Гессена”/”Цели” – на борту будет оставаться небольшой экипаж.

Процитирую найденную в сети чрезвычайно интересную цитату о карьере «Гессена»/»Цели» в советском флоте:

«ЦЕЛЬ» Красноречивую картину военных норм и нравов поведал мне один из моих друзей, А. После окончания в 1954г Балтийского Высшего Военно-Морского Училища он получил необычное назначение. В составе кораблей Балтийского Флота находился трофейный линкор, построенный в кайзеровской Германии в 1905г. По понятиям времён первой мировой войны это было крупное судно: водоизмещение 13,5 тыс. тонн, длина 135м., ширина 24м., осадка 11м., высота борта над ватерлинией 4м. Два паровых двигателя обеспечивали крейсерскую скорость 22 узла, а броня толщиной 350мм – глухую защиту от обстрела. Линкор этот под гордым именем «Хессен» участвовал в историческом Ютландском сражении (1916г.) наряду с другими 64 линкорами. В 1936г. гитлеровское командование изменило назначение корабля: «Хессен» стал кораблём-мишенью при проведении военно-морских учений в условиях, максимально приближенным к боевым. Для этого немцы сняли с линкора вооружение и оснастили его системами телеуправления, позволявшими управлять его ходом и маневрами на расстоянии. После Победы корабль в качестве военного трофея достался Балтийскому флоту ВМФ СССР, который дал ему новое имя «Цель» и продолжил использование в качестве натуральной мишени.

На этот-то корабль и получил назначение мой друг А. Двадцатидвухлетний лейтенант А. вошёл в состав экипажа в качестве командира радиотелемеханической группы. Кроме положенного по штату оклада 1100руб. и солидных надбавок («за звание», «плавающие», всего 830руб), ему, как и всем служащим на этом судне, причитались также дополнительные («смертные») льготы: двойной оклад, «год за два», и водолазный паёк (максимально калорийное, практически не съедаемое одним человеком питание).

Не успел только что прибывший А. осмотреться в своём радиотелеметрическом хозяйстве, как по судну в соответствии с его статусом снова начали лупить из всевозможных видов оружия: береговая артиллерия из фортов, боевые корабли с моря, самолёты с воздуха (кроме торпед, — обшивка подводной части судна была всего 20мм). После войны наше командование решило усовершенствовать устаревшую телеметрию корабля, но в связи со сложностью этих работ их не дали довести до конца, и было принято решение остановиться на смешанной системе управления кораблём-мишенью. Эта система предусматривала присутствие экипажа или его части под защитой брони во время учебных обстрелов «Цели».

Экипаж корабля состоял из 102 человек и в процессе учений должен был изменяться следующим образом: – при стрельбе по кораблю снарядами калибром до 152мм весь экипаж оставался на борту; – при применении снарядов калибром до 180мм часть экипажа с корабля должна была сниматься, оставались лишь две группы: управления и аварийно-спасательная; – при обстреле снарядами калибром свыше 180мм всем членам экипажа было положено оставлять борт. Последнее правило должно было действовать в том случае, когда нормально функционировал корабль-водитель – судно, находящееся в некотором удалении и управляющее манёврами «Цели» на расстоянии. Когда же корабль-водитель был на ремонте, во всех случаях экипаж оставался на борту, полагаясь на мощную броню и русский «авось», и отрабатывая этим свои «смертные» надбавки.

«Цель» использовалась очень интенсивно: обстрелы из всех видов оружия и бомбёжки иногда продолжались неделями. Однажды неразорвавшийся снаряд пробил верхнюю палубу, пролетел в пространство жилой палубы, раскололся, пробил дверь в каюту А. и разнёс платяной шкаф (сам А. в этот момент находился на боевом посту). В другой раз случился недолёт, и снаряд под поверхностью воды пробил тонкую нижнюю часть обшивки; началась течь в трюм, корабль стал крениться, потребовалась помощь специальных спасательных подразделений по заделке пробоины. Наконец, во время «удачного» бомбометания произошло прямое попадание авиабомбы в крышу капитанской рубки; броня выдержала, но многие в рубке, в том числе и А., были контужены. Прослужив на корабле-мишени чуть менее года, А. продолжил службу на торпедных катерах. Бывший линкор «Цель» в 1960г был разрезан и утилизирован в процессе хрущёвских преобразований Советской Армии и Военно-Морского флота.

Долгая карьера “Гессена”/”Цели” завершилась в конце 1950-ых. С наступлением эпохи управляемого ракетного оружия, столь совершенные артиллерийские корабли-мишени просто перестали быть нужны: во-первых, необходимые аспекты наведения ракет можно было отрабатывать и на многократно более дешевых радиоуправляемых катерах, во-вторых – даже единичное попадание учебной противокорабельной ракеты могло непоправимо искалечить “Цель”, сделав невозможной продолжительную эксплуатацию. В начале 1960-ых старый линкор был выведен из состава флота и сдан на лом.

Сетцу

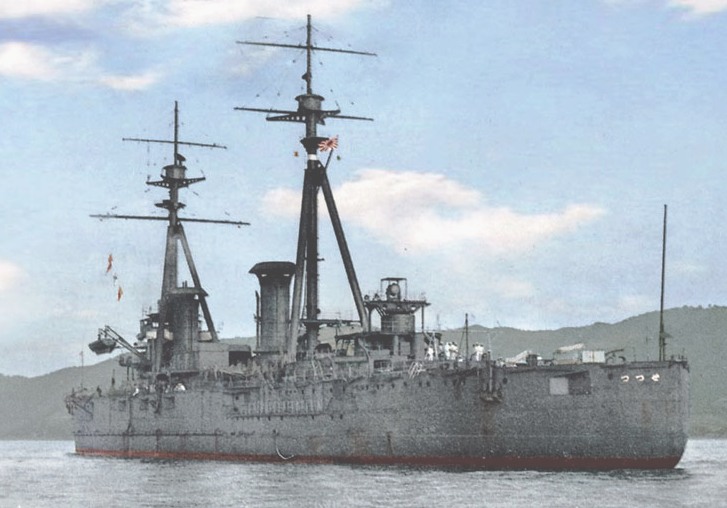

Первым японским кораблем-мишенью стал “полу”-дредноут “Сетцу”, тип “Кавачи”. Единственный уцелевший представитель своего класса, он первоначально должен был быть сохранен в составе флота по условиям Вашингтонского Договора, но японцы согласились “обменять” его на почти достроенный новый быстроходный линкор “Мутсу”.

В соответствии с условиями компромисса, “Сетцу” был выведен из состава флота в 1922 году, и разоружен на верфи в Куре в 1923. Впрочем, японский флот не собирался пускать его на слом, вместо этого переоборудовав его в учебный корабль и плавучую мишень. С бывшего дредноута сняли все вооружение и башни главного калибра, демонтировали центральное котельное отделение, тем самым снизив скорость до 16 узлов. Бронирование, наоборот, усилили: броневую палубу довели до 60 миллиметров, чтобы сделать корабль устойчивым к попаданиям учебных 203-мм снарядов и 30-килограммовых учебных бомб. В 1925-1930, корабль активно использовался как учебная мишень для пилотов бомбардировщиков.

В 1933 году, когда японская военно-морская делегация посетила Германию, ей был продемонстрирован радиоуправляемый корабль-мишень “Царинген”. Широкие возможности применения радиоуправляемых мишеней для наиболее реалистичных тренировок пилотов и артиллеристов так воодушевили японских адмиралов, что те немедленно пожелали обзавестись собственной гигантской радиоуправляемой игрушкой. Вполне естественно, что на эту роль был избран “Сетцу”.

В 1935 году бывший дредноут стал на очередную модернизацию. В ходе работ, его палубу в очередной раз усилили (чтобы выдерживать попадания более тяжелых учебных бомб), заменили котлы и перебрали главные механизмы.

Система радиоуправления “Сетцу”, обычно описывается как импортированная из Германии, и, видимо, аналогичная применяемой на “Царингене” и “Гессене”. Она использовала четыре независимые частоты – 800 герц, 930 герц, 1100 герц и 1300 герц – для кодирования четырех обозначаемых буквами сигналов, W, X, Y, Z соответственно. Комбинации из трех последовательных сигналов составляли отдельные команды: так, например, приказ “руль вправо на 10 градусов” кодировался комбинацией ZWW, а “вперед 14 узлов” комбинацией YXZ. Всего, таким образом, имелось 64 кодируемые комбинации из трех символов каждая, но корабль-мишень мог выполнять только 37 команд. Неизвестно, имелась ли аппаратура постановки дымовой завесы или имитации ответного огня.

“Сетту” вернулся в строй в 1937 году. Новые возможности позволяли интенсивно использовать корабль для подготовки как артиллеристов, так и пилотов бомбардировщиков и торпедоносцев. Управление им осуществлялось с борта частично-разоруженного эсминца “Юкадзе”. В 1939, корабль прошел капитальный ремонт и замену силовой установки, после чего некоторое время имитировал американские линкоры, служа учебной целью для готовящейся атаки на Пирл-Харбор.

В декабре 1941 года, “Сетцу” принял (косвенное) участие в атаке на Пирл-Харбор. Базировавшийся на Формозу, бывший линкор имитировал радиопереговоры японских авианосцев, чтобы убедить американскую радиоразведку в том, что все они находятся на юге – и, тем самым, отвлечь внимание от соединения Нагумо, в режиме полного радиомолчания разворачивавшегося для атаки на Пирл-Харбор. Неизвестно точно, насколько удалась эта уловка.

Дальнейшая карьера корабля не изобиловала событиями. Всю войну он оставался в японском внутреннем море, служа учебной мишенью для пилотов палубной авиации. В 1944 году, ввиду резко возросшей угрозы для кораблей вблизи японской метрополии, бывший дредноут был оснащен легким зенитным вооружением, гидрофоном и глубинными бомбами. 5 мая 1944 года, “Сетцу” был переведен в подчинение Соединенного Флота (возможно, с целью использования как корабля-приманки для американцев), но в июне был переподчинен штаб-квартире Соединенного Флота в прежней роли учебного корабля. Вплоть до января 1945 года он продолжал периодически выходить на учения палубной авиации.

Долгая служба старого дредноута завершилась в июле 1945 года, когда, на переходе из Куре в Оцу, он был атакован американской палубной авиацией. Тридцать вооруженных бомбами и ракетами истребителей “Хэллкет” атаковали корабль; хотя прямых попаданий было немного, от близких разрывов в толще воды изрядно износившиеся листы обшивки разошлись, и корабль начал наполняться водой. Капитан, сочтя положение безнадежным, выбросил “Сетцу” на мель и эвакуировал экипаж. Четырьмя днями спустя, американские бомбардировщики добили уже оставленный корабль.

Юкадзе

Возможности “Сетцу”, однако, не в полной мере удовлетворяли японских адмиралов. Главной проблемой старого линкора была его скорость – не более 16 (18 после замены механизмов) узлов. Он мог успешно имитировать линкор противника, но воспроизвести действия быстро двигающегося корабля – эсминца, крейсера или авианосца – был не в состоянии.

В 1937 году, морские авиаторы захотели получить быстроходный корабль-цель, способный двигаться со скоростью порядка 25 узлов и выполнять сложные маневры. На нем предполагалось отрабатывать бомбовые атаки палубных самолетов. Чтобы не разоружать имевшийся корабль, флот решил использовать уже частично-разоруженный со снятием торпедных аппаратов эсминец “Юкадзе” типа “Минекадзе” – использовавшийся (ирония судьбы!) в качестве корабля управления для “Сетцу”.

С эсминца сняли оставшуюся артиллерию, и установили систему радиоуправления – согласно описанию, аналогичную применяемой на “Сетту”. Главным отличием была новая контрольная станция, позволявшая управлять движением эсминца как с корабля управления, так и с борта самолета-наблюдателя. Верхняя палуба эсминца была усилена, и – как дополнительная мера безопасности – корпус был перекрыт плотной сеткой, призванной смягчать удары бомб. Скорость на испытаниях составила 24 узла.

В новой роли, “Юкадзе” вернулся в строй в 1942 году. Официально он обозначался теперь как “секретный военный корабль”, он играл роль мишени для пикировщиков флота. При этом вскрылся важный недостаток: слабая конструкция и тонкая палуба эсминца не могли выдерживать попадания учебных бомб весом более 1 кг. В попытке решить проблему, японские инженеры провели ряд модернизаций, но в итоге пришли к выводу, что проще построить новый, специализированный учебный корабль с толстой палубой (таковым стал корабль-мишень “Хакачи”, введенный в строй в 1943 году, но ввиду отсутствия у него системы радиоуправления, он выходит за рамки данного обзора).

В 1942-1944, “Юкадзе” продолжал выполнять работу учебного корабля, эпизодически будучи задействованным в транспортных операциях флота, известных как “токийский экспресс”. Он был вооружен несколькими мелкокалиберными зенитками и пулеметами, но, по всей видимости, ни разу не принимал участия в боевых столкновениях. С 1944, ввиду острой потребности в эскортных кораблях, “Юкадзе” был оснащен акустической аппаратурой и глубинными бомбами, и принимал участие в сопровождении конвоев. По некоторым данным, летом 1944 его радиоаппаратура была демонтирована.

Эсминец пережил войну, встретив ее окончание в гавани Йокосука. Он достался по репарациям британцам, которые, не видя никакого применения для старого, изношенного эсминца, разобрали его на лом в Сингапуре в 1947 году.

Сан-Марко

Итальянский корабль-мишень “Сан-Марко” остается в общем-то энигмой. Представитель последнего поколения итальянских броненосных крейсеров, он был признан устаревшим в конце 1920-ых и переоборудован в плавучую мишень в 1935-1937 году. Все его вооружение было демонтировано, вместе с частью надстроек, котлы переведены на нефть. Максимальная скорость после модернизации составила 18 узлов.

При этом, он был оснащен немецкой системой радиоуправления – судя по всему, производства “Сименс”, аналогичной применяемой на “Царингене”. Кораблем управления служил разоруженный миноносец “Аудаче”.

Детали карьеры корабля неизвестны. Известно только, что 5 мая 1938 года, во время большого военно-морского смотра, посвященного визиту нацистской верхушки в Италию, “Сан-Марко” был задействован в показательном “морском сражении”, играя роль цели для тяжелых крейсеров “Фиуме” и “Зара”. В 1940 году, в момент вступления Италии во Вторую Мировую Войну, “Сан-Марко” числился в подчинении штаб-квартиры итальянского флота. В 1943, после капитуляции Италии, радиоуправляемый крейсер был захвачен – по ряду данных, в неработоспособном состоянии – немцами в Специи, и в 1944 затоплен ими для заграждения фарватера.

ЭПИЛОГ

Радиоуправляемые корабли-мишени были, возможно, первыми образцами техники, где дистанционное управление нашло полное признание и эффективное применение. Для своего времени, они, подчас, были настоящими инженерными шедеврами, воплощавшими высочайшие достижения электроники и электромеханики.

Изучая материалы об этих малоизвестных, забытых в общем-то кораблях — сыгравших немаловажную роль в истории создавших их флотов — я открыл для себя немало нового. И главным было для меня осознание инженерного гения наших предков, решавших на доступном им уровне сложнейшие задачи управления крупным военным кораблем. При помощи не более чем вращающихся контактных дисков, примитивных импульсных приемников и великолепной изобретательности, они успешно решали проблемы, в отношении которых многие (очень многие!) наши современники решили бы, что «это невозможно сделать без микросхем и языков программирования».

Я советую не забывать этот небольшой урок — особенно тем, кто пишет литературные произведения с т.н. «попаданцами» (т.е. современными людьми, внезапно оказывающимися в прошлом). Наши предки ни на йоту не уступали нам в изобретательности; во многом, даже превосходили, потому что у них было ГОРАЗДО меньше «готовых решений», на которые они могли бы опираться. То, что наш современник с высокой долей вероятности объявил бы «невозможным на таких древних дровах», для наших предков было лишь поводом взяться за паяльник и логарифмическую линейку, и сделать это.

И это прекрасно.

источник: https://fonzeppelin.livejournal.com/14984.html

Шикарно, шикарно

Благодарю за столь лестную оценку, уважаемый коллега.

С уважением. Стволяр.

50х37мм… Шикарно!!!! А я ломаю голову, как бы мне обосновать прото-МЗА на альтернативных USS’ах ABCD ))))))

Э-э-э… А это точно к данному материалу комментарий, уважаемый коллега?!

Сорри, уважаемый Стволяр, не к вашему решениию, однако:

«С точки зрения сегодняшнего историка военного кораблестроения и флота, недооценка современниками проекта В.А.Степанова — большая потеря. …Таблица 2.1… В.А.Степанов… 50 37мм»

— из этого материала.

Теперь понятно, уважаемый коллега. 🙂

Вот чёт, мне кааажется, что будет большой дифферент на нос.

Надо бы обрезать бруствер в нос от МШ или продлить в корму.

А крен от неуравновешенности АУ, можно парировать разворотом АУ, противоположного борта. АУ, которые по ДП, большого крена не дадут, ибо плечо очень небольшое от ДП.

В целом, идея очень неплохая. Понравилось.

…или сдвинуть «средние» барбетные АУ назад, разместив их между МО и КО.

Насчет дифферента на нос — честно говоря, у самого бытуют такие подозрения, уважаемый коллега. Но уж больно хотелось прикрыть пространство и под боевой рубкой тоже — за неимением в то время такой вещи, как бронированная коммуникационная труба.

Прекрасно многоув. коллега Стволяр, всегда любил ромбическое расположение ГК той епохи. А «Нахимов» с 4*2-229/35 вообще хорош, но если центральные барбеты имеют свои погребы.

Длина переднего «бруствера» Екатерины слишком большая, не защищая особо борт. По мне либо сдвинуть его стеньки к борту, включив 2 шести дюймовки (его длина и вес будет почти те же), либо сделать его лишь в центре, а носовый барбет защитить отдельно, как кормовый. Как то так))

PS Недостаток ромбической схемы в том, что при стрелбу строго в нос дульные газы бортовых установок сдуют ВСЕХ с мостика…😫

Хороший повод ввести хорошо изолированные бронерубки, и в приказном порядке заставить начальствующий состав во время боя сидеть в них 😍

Да, тут точно придется ограничивать углы обстрела, уважаемый коллега.

++++++++++

Раз пошла такая пьянка, можно бы ещё оставить схему реальной «Екатерины 2», но добавить 4 башню линейно в корму.

Тогда уж и еще одну башню в нос, как здесь предложено — и получаем в итоге по компоновке и составу ГК полный аналог «Дредноута». Только на 20 лет раньше. 🙂

Коллега Борода такое (2009 или 2010 год) уже предлагал — дредноуты 19го века или ранние дредноуты.

++++

Очень интересная идея, особенно по «черноморцам», и очень толково проработанные чертежи.

Потяжелел на полторы тысячи тонн, зато мощность залпа, на большинстве направлений, значительно выросла. Это впечатляет.

И еще вопрос — не пробовали считать, в какую цену могли бы быть такие «екатерины»? Каким могло бы быть их боевое применение? Или, как в РеИ, так без войн и уйдут на слом?

Про балтийские крейсера — не совсем понял. Вместо броненосца построить крейсер? и почему 229мм? У них же производительность ниже, чем у 203мм, хоть в килограммах в минуту, хоть в фут-тоннах в минуту.

Да, вместо «полноценного» броненосца построить не то чтобы крейсер, но как бы вроде «чуть-чуть недоброненосец». И 229 мм — это уже вполне броненосный калибр, три балтийских «тарана» не дадут соврать.

А цену на «черноморцев» озвучил еще С.Е.Виноградов — 8,354 млн. рублей по проработкам 1880 года. Реально было бы, конечно, больше. «Настоящие» «Екатерина II» и «Чесма» стоили, судя по «Судовому списку» 1904 года, около 9,9 млн. рублей каждый «Синоп» — ненамного дешевле, около 9,5 млн. Так что с учетом роста числа стволов артиллерии, дополнительной брони и прочего цифра около 11 млн. рублей, думаю, была бы относительно правдивой.

С уважением. Стволяр.

Ну, в принципе, надо же где-то сэкономить, чтобы на «екатеринцев» по миллиону дополнительному потратить.

Ставили же японцы «гарибальдийцев» в одну колонну с броненосцами в Цусимском сражении, и нормально вышло.

Не знаю почему, но лично мне этот калибр как-то не нравится. «Такую личную неприязнь испытываю — кушать не могу!»

))))

Ставили же японцы «гарибальдийцев» в одну колонну с броненосцами в Цусимском сражении, и нормально вышло.

Гарибальдийцы и были эскадренными броненосцами. Только дешевыми, для бедных стран, для их НЕДОэскадр.

Для той кучки плавучих корыт, которые к Цусиме приграли русские «стратеги», гарибальдийцев хватало вполне.

А вот скорость хода броненосцев, 14 узлов проектная, для 1880ых годов явно мало, как вы полагаете? Может быть орудия ВК заменить на что-то поменьше, зато котлы и машины увеличить?

Или хотя бы адмиралтейский коэффициент пересчитать, сколько Вы закладываете?

Если предположить, что АК не изменялся, то при увеличении ВИ на 1.5тыс.тонн и при увеличении мощности машин с 9.1 тыс.л.с. до 10 тыс.л.с. скорость должна остаться той же, 15.3 — хотя я числа брал по Википедии, просто потому что искать удобнее, может быть, в более серьезных источниках другие данные?

Расскажите, пожалуйста, коллега, как у вас такая скорость получилась

(в ожесточении рвет волосы на всех доступных местах на теле — включая и неприличные) Эх, уважаемый коллега, ну я ж ведь не раз и не два уже здесь честно и откровенно сознавался, что параметры силовых установок рассчитывать НЕ УМЕЮ! Не учили меня таковому!! Так что метод у меня в этом плане один — «пол-палец-потолок». 🙁

И депиляцию, проводить, в общем, незачем, и, уж подавно, из-за этого))

Если вы создадите совершенство — зачем жить? Повторять уже созданное?))

Кроме того, все эти упования ….разнообразных…коллег…. на разные штуки, про которые они что-то….мм….слышали…. Ну, точно оно не стоит депиляции)))

параметры силовых установок рассчитывать НЕ УМЕЮ! Не учили меня таковому!

21-й век на дворе.

В интернете полно специализированных программ.

Извините, уважаемый коллега, но я про себя знаю, что плюс-минус точно и относительно быстро могу посчитать веса и стоимость брони и артиллерии кораблей тех времен. Все прочее — не так точно и совсем не быстро, даже с помощью «специализированных программ», для того, чтобы заморачиваться подобным в рамках «проектов» альт-посудин, которые суть сугубо предмет хобби и никогда не смогут претендовать на реальную постройку. Даже окажись я в попаданцах. 🙂 А посему — не считаю нужным тратить на подобные вещи больше умственных усилий и времени, чем они того реально заслуживают. Грубой прикидки «по аналогам» в этом плане мне вполне достаточно.

С уважением. Стволяр.

Грубой прикидки «по аналогам» в этом плане мне вполне достаточно.

Это я к тому, что для такого небольшого и легкого корабля при 10 тыс. инд. сил скорость 14 узлов, маловато будет.

У проекта реальной «Екатерины II» при изначальном проектном водоизмещении 9990 тонн и проектной мощности машин в 9000 л.с.наибольшая скорость по проекту составляла именно 14,0 узлов. Потом из-за удлинения пояса по ВЛ водоизмещение выросло до округленно 10146 тонн, проектные скорость и мощность машин остались неизменными.

В рамках «расчета по аналогам» я сделал предположение, что корабль с примерно тем же отношением длины по ВЛ к наибольшей ширине, что и реальная «Екатерина II» (4,81 против 4,84 в альтернативе) и с близкой удельной мощностью (0,887 л.с. на тонну водоизмещения против 0,87 в альтернативе) должен иметь проектную скорость также в 14,0 узлов. А уж сколько он смог бы показать реально — выяснилось бы на испытаниях. У «Екатерины II» была, как помним, наибольшая «пиковая» скорость 15,25 узла и максимальная «продолжительная» 14,3 узла. Думаю, для данного корабля также можно было бы рассчитывать на максимальную «продолжительную» в районе около 14,5 узла.

С уважением. Стволяр.

Ну, не буду спорить о половине узла.

К тому же форма корпуса (полнота и прочее) может быть разная.

Может быть в РИФ уклон делался в экономичность.

Тогда скорость будет меньше, а экономичность, лучше.

Другими словами, одни и те же исходники можно реализовать по-разному.

Сильно рискну ошибиться но недавно сильно похожего)) коллегу отсюда 100500-й паз попросили :wpds_wink: .

Если нет — готов искупить и принять суровую длань правосудия. Если да — от не стоит ЭТО реверансов…..

Так и я не умею, но оно и не обязательно. Есть адмиралтейский коэффициент, в который «зашито» все — и параметры ЭУ, и эффективность винтов, и гидродинамика корпуса, и при вот таких манипуляциях, плюс-минус 10% водоизмещения, плюс-минус 10% мощности, он дает вполне адекватную точность.

Адмиралтейский коэффициент Са равен водоизмещению в степени 2/3, умноженному на скорость в кубе и деленному на мощность.

Попробуйте, Вам понравится 🙂 Подставляем в экселевскую формулу водоизмещение, мощность и скорость исходного корабля, получаем адмиралтейский коэффициент, подставляем во вторую экселевскую формулу АИшное водоизмещение, АИшную мощность и старый адмиралтейский коэффициент — и получаем АИшную скорость. Удобно, просто и для наших целей достаточно точно.

Сразу скажу, что при изменении мощности в разы адмиралтейский коэффициент не работает. Находил я результаты испытаний британских крейсеров на полном ходу, на самом полном и на экономическом, АК получается сильно и сильно разный, видать реальная зависимость там совсем не такая, не от куба мощности скорость зависит, сложнее все.

Но для наших целей оно нормально.

Не понимаю, зачем делать 4 башни ромбом, если средние башни всё равно не смогут стрелять строго по носу и строго на корму. С тем же успехом можно ставить 3 башни линейно по продольной оси так, чтобы средняя могла разворачиваться на оба борта.

Строго на нос или корму не смогут, но с небольшим отклонением от диаметральной плоскости — да. И, скажем, при отклонении от перпендикуляра на цель примерно в 25 градусов у здешней «Екатерины» работать по цели будут три башни — носовая, одна из бортовых и кормовая. Тогда как у зажатой надстройками и/или дымовыми трубами при тогдашней плотной компоновке кораблей средней башни в трехбашенном варианте углы обстрела в нос и корму будут сокращены существенно (в наилучшем случае она сможет работать в диапазоне примерно 100 градусов на каждый борт).

«Русский ромб»

Такая схема ущербная в принципе.

Средние башни и их погреба расположены рядом с бортами. А это значит, что они чрезвычайно уязвимы.

Причем, уязвимы не только для артогня, но и для мин. Которые (одна, взорвавшаяся в центре корпуса) уничтожит такой броненосец неминуемо.

Уж если Петропавловск, у которого башня достаточно глубоко в корпусе, был уничтожен миной (броня была «картонка»), то «ромбический» просто обречен на погибель.

«Уж если Петропавловск, у которого башня достаточно глубоко в корпусе, был уничтожен миной (броня была «картонка»)« — эта Ваша сентенция, уважаемый коллега, столь «прекрасна», что даже и комментировать ее незачем…

эта Ваша сентенция, уважаемый коллега, столь «прекрасна», что даже и комментировать ее незачем…

Конечно, ведь подрыв всего лишь одной мины не вызвал детонацию погреба Петропавловска.

Это ведь я всё вру.

Альтернативщик, это не фантазер.

Альтернативщик не должен отрицать очевидные вещи.

Так я подрыв на мине «Петропавловска» и не отрицаю, уважаемый коллега. Я же не дурак — спорить с «объективной реальностью, данной нам в ощущениях». Но Вы явно путаете «теплое с мягким» — а именно погреба боезапаса в оконечностях «Петропавловска» ли аль любого другого броненосца, где в принципе невозможно обеспечить нормальную ширину бортовых коридоров для их отнесения от внешней обшивки, и погреба в центре корпуса, где есть возможность прикрыть их со стороны борта теми же угольными ямами. И конкретно на предложенном броненосце так и будет — примерная схема размещения в его корпусе погребов ГК «по ширине» прилагается (выделены красной рамкой). Там, где они не доходят до борта — именно угольные ямы.

С уважением. Стволяр.

Но Вы явно путаете «теплое с мягким» — а именно погреба боезапаса в оконечностях «Петропавловска» ли аль любого другого броненосца, где в принципе невозможно обеспечить нормальную ширину бортовых коридоров для их отнесения от внешней обшивки, и погреба в центре корпуса, где есть возможность прикрыть их со стороны борта теми же угольными ямами.

А картинку посмотреть?

Где находятся башни в оконечностях и где находятся башни на бортах?

Напомнить о судьбе броненосца Бородино?

Там тоже погреб бортовой башни взорвался.

Нет мины, от снаряда.

примерная схема размещения в его корпусе погребов ГК «по ширине» прилагается (выделены красной рамкой). Там, где они не доходят до борта — именно угольные ямы.

Погреба не далеют далеко от башен.

И снаряды вручную не носят. Тяжелые они и неудобные.

Внизу делают, под башнями. А потом просто поднимают вверх.

«Погреба не далеют далеко от башен.» — погреба размещают там, где их возможно разместить на корабле по местным условиям. Пример кормовой башни «Пересвета» и ее погреба — на картинке. Где находится подачная труба относительно центра погреба — думаю, разберетесь сами по цветовым маркерам. На предложенном альт-броненосце будет примерно так же — только со смещением подачных труб к бортовым стенкам погребов, а не к передней, как у кормового погреба ГК «Пересвета».

Да и про реальные «екатерины» вспомните — где у них кормовой барбет, а где его погреб. И снаряды при этом вручную не носят, да. Для этого специальные технические приспособления имеются, способствующие транспортировке боезапаса в нужную точку.

С уважением. Стволяр.

погреба размещают там, где их возможно разместить на корабле по местным условиям.

Погреба размещаются под башнями.

Не строго, чуть в сторону, но все равно, под башнями (в целом).

Далеко никто погреба не располагает. Поэтому у Нахимова они и были уязвимы. И у вас они тоже будут уязвимы, как у Бородино.

Я же вам привел реальный пример того, что бывает, когда башня находится на борте.

Какие примеры нужны еще?

И снаряды при этом вручную не носят, да. Для этого специальные технические приспособления имеются, способствующие транспортировке боезапаса в нужную точку.

Есть такие приспособления.

Но они транспортируют боеприпасы НЕДАЛЕКО.