1940-41 Поднятая «Целина»

1939 — Сталинский план преобразования природы.

1940 — Курс КПСС на массовое освоение целинных земель.

Содержание:

Ни в одной другой стране вопрос о хозяйственном использовании плодородных земельных площадей не стоял и не мог стоять так остро, как в Советском Союзе. А между тем, как указывал Ленин, СССР находится в сравнительно выгодных для развития земледелия условиях благодаря обилию свободных и доступных для освоения земель на ее окраинах (имелись в виду окраины Азиатской и Европейской частей СССР). Об огромном значении проблемы освоения земельных ресурсов страны говорил и план ГОЭЛРО (разработанный в свое время тоже Лениным). В одном из его разделов указывается, что по плану электрификации предусматривается освоение богатейших земельных массивов Северо-восточного Казахстана, а также Западной Сибири и Туркестана. Первым опытом можно считать тот момент, когда группа петроградских рабочих решила создать на необжитых землях Восточного Казахстана земледельческие коммуны. Местные власти выделили им удобные для ведения хозяйства земельные площади. Подобные коммуны организовывались рабочими-переселенцами и в других районах страны (например, в Сибири около 20, в Алтае — около 3).

В конце 19 века в нашей стране впервые осознали, что степи юга Европейской России понесли невосполнимые потери от аграрного невежества и низкой культуры хозяйствования. Именно в эти годы зазвучали голоса русских ученых с призывами не дать степям окончательно погибнуть. Великий Докучаев открыл всему миру Русский Чернозем — лучшую в мире почву, рожденную степями. Изучая степные черноземы, В.В. Докучаев подарил человечеству новую науку — почвоведение. Он же сформулировал основные принципы степного природопользования, предусматривающие соблюдение оптимального соотношения пашни с нераспаханными угодьями, пастбищами и сенокосами. Он же в 1882 году заложил образец земледельческой культуры — Каменную Степь в Воронежской губернии, где наряду с пашней, лесокультурными насаждениями, прудами выделил участки целинной степи как уникальные эталоны первозданной природы, крайне необходимые для научного обоснования земледелия. Ученики и последователи Докучаева — Измаильский, Краснов, Талиев, Бородин, Алехин — в начале 20 столетия славно потрудились над созданием степной земледельческой науки. Организатор первых заповедников в Центральном Черноземье В.В. Алехин писал: «Чернозем — наше богатство, наш капитал — образовался за счет степной растительности… Несомненно, что поднять чернозем мы сможем лишь в тесной связи с целинной растительностью, а поднимание чернозема — это прямой шаг к подниманию урожайности».

Следует вспомнить, что в период первой «столыпинской» целины в начале 20 века, когда из центральных районов России и Украины в луговые степи Зауралья, Северного Казахстана и Южной Сибири на новые земли переселилось более 3,3 миллиона человек, переселенческое управление организовало масштабные почвенные исследования. В бывших Самарской и Оренбургской губерниях этими работами руководил почвовед-докучаевец С.С.Неуструев, создавший со своими помощниками первые почвенные карты наших степей, на основе которых были освоены черноземные угодья, пригодные для земледелия. В 1918 году, выступая в г. Оренбурге на открытии Высшей вольной школы, Неуструев говорил: «Географическое разделение страны имеет в настоящее время огромное значение в практике. Жизнь требует учета естественных ресурсов. Не зная элементов хозяйства, нельзя хозяйствовать. Не зная характера ландшафта и его значения, нельзя согласовывать хозяйственные мероприятия с естественными условиями». Научное наследие русских естествоиспытателей XIX-XX веков свидетельствует о том, что отечественная наука накануне второй целины 1940-1941 годов была готова определить разумные пределы очередного вторжения человека в древнюю степную природу, верно служившую человечеству многие тысячелетия и определившую пути развития цивилизации в Северной Евразии.

В условиях начавшейся Второй Мировой Войны, перед коммунистической партией и Советским правительством встала жизненно важная задача – в самые кротчайшие сроки разрешить проблему резкого подъема сельского хозяйства для удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах питания, а в промышленности – в сельскохозяйственном сырье, создания мтратегического запаса продовольствия на случай войны. Небходимо было повысить уровень жизни сельского населения, особенно многодетных и не полных семей.

Первый этап. «Сталинский план преобразования природы»

Сентябрьский (1939 г.) Пленум ЦК КПСС обсудил вопрос о мерах дальнейшего развития сельского хозяйства. Пленум определил обширную программу его развития. Коммунистическая партия наметила ряд крупных социально-экономических мер. Важнейшими из них были: восстановление принципов материальной заинтересованности тружеников сельского хозяйства в увеличении производства продукции полеводства и животноводств, укрепление колхозов, МТС и совхозов квалифицированными кадрами специалистов и механизаторов сельского хозяйства, повышение уровня механизации всех сельскохозяйственных процессов, значительное увеличение капитальных вложений в сельское хозяйство, укрупнение товарных производителей с/х продукции, предоставление больших прав и инициативы колхозам и совхозам в планировании сельскохозяйственного производства. Были пересмотрены и значительно повышены заготовительные и закупочные цены сельскохозяйственные продукты для северных и восточных регионов страны.

Разработанная сентябрьским Пленумом ЦК КПСС программа развития сельского хозяйства нашла горячее одобрение и поддержку республиканских партийных организаций и всех трудящихся страны. Повысилась трудовая активность колхозников и работников совхозов. Многие горожане, особенно бывшие работники сельского хозяйства – специалисты и механизаторы, по различным причинам перешедшие на работу в промышленность, транспорт, строительство, изъявили желание вернуться на село. К концу 1940 года из промышленности и других областей народного хозяйства на работу в МТС и МЖС республик перешли 2536 механизаторов – трактористов и комбайнеров, 4905 специалистов – агрономов, инженеров, зоотехников, ветврачей и др. Кроме того, в целинные земли прибыли сотни инженеров и тысячников. Коллективы промышленных предприятий расширили выпуск сельскохозяйственной техники. Уже к четвертому кварталу 1940 года промышленность поставила сельскому хозяйству дополнительно около 42 тысяч тракторов, более 11 тысяч зерновых комбайнеров, свыше 22 тысяч тракторных сеялок, тысячи тракторных сенокосилок и много других сельскохозяйственных машин и орудий. ЦК КПСС помог республиканским партийным организация в ликвидации отставания сельского хозяйства в республиках, укрепив республиканские партийные организации опытными кадрами.

20 октября 1939 года Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б), основываясь на опыте Института земледелия центрально-черноземной полосы им. В.В. Докучаева («Каменная степь»), принимают Постановление «О плане полезащитных лесных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР». Это и был известный «Сталинский план преобразования природы». Концепция плана не только предваряла современные построения по устойчивому экологическом развитию территорий, но и превосходила их.

Противостоять засухе и изменить к лучшему микроклимат полей путем подбора оптимального соотношения пашни, луга, леса и воды можно только удержанием влаги в почве на как можно более длительный срок. Ничего лучшего, чем снегозадержание и создание запруд, для этого не придумано. Но на открытых полях, несмотря на все усилия по снегозадержанию, 50–80% талой воды скатывается в балки и овраги. А вот на защищенных лесами – 80% влаги впитывается в почву. Отсюда очевидны единство леса и поля и необходимость в едином их управлении. Согласно плану, пахоту было решено разделить на прямоугольные массивы, ограниченные лесополосами шириной от 6 до 200 м. Одновременно они играют и роль защиты от эрозии.

План предусматривал также внедрение травопольной системы земледелия, разработанной выдающимися русскими учеными В.В.Докучаевым, П.А.Костычевым и В.Р.Вильямсом. Согласно этой системе, часть пашни в севооборотах засевалась многолетними бобовыми и мятликовыми травами. Травы служили кормовой базой животноводства и естественным средством восстановления плодородия почв. Свой вклад вносили в этот процесс и лесополосы. Одно мульчирование полей опавшей листвой широколиственных деревьев приводит к формированию выраженного слоя перегноя, богатого кальцием и равномерно пропитывающего минеральную часть почв. Большое значение придавалось созданию рыборазводных прудов.

Выполнение плана преобразования природы воспринималось населением с энтузиазмом. На базе сельхозпредприятий, в 1939–1955 годах было созданно 570 лесозащитных станций и леспрпомхозов. Верховья оврагов и балок обсаживались деревьями, устья оврагов закреплялись плетнями и живыми изгородями, в естественных ложбинах сооружались пруды с обсадкой деревьями. Для поддержания жизни малых рек строились запруды с водяными мельницами и электростанциями.

Для исполнения плана был создан институт – «Агролеспроект». (Ныне это хорошо известный РОСГИПРОЛЕС.) По его проектам лесами покрылись четыре крупных водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского юга России. Первая спроектированная «Агролеспроектом» государственная лесополоса вытянулась от уральской горы Вишневая до побережья Каспия, протяженность – более тысячи километров. Это были экологические объекты мирового масштаба. Таких проектов не знает не только отечественная, но и всемирная история лесоразведения. Созданные лесополосы и водоемы должны были существенно разнообразить флору и фауну СССР. Таким образом, план совмещал в себе задачи охраны окружающей среды и получения высоких устойчивых урожаев. Лесополосы снижают температуру воздуха и скорость ветра летом, защищают поля от губительных суховеев. Через 20 лет после пыльных бурь 1935 года под лесными полосами Ростовской области и Кубани вместо отмеченных на карте южных черноземов обнаруживаются типичные среднерусские. Мощность их возросла за это время с 40 до 70 см, причем на глубине 30 см залегает слой погребенных листьев и трав. Лесополосы дают приют белкам и зайцам, грибам и кабанам, украшают ландшафт, повышают его биоразнообразие. В засушливые годы урожайность на ограниченных ими полях в два-три раза выше, чем на незащищенных территориях.

Вопрос о масштабном освоении целины был поднят на сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1939 года. Этот вопрос был рассмотрен авторитетной экспертной комиссией при участии ученых Академии наук СССР и Всесоюзной сельскохозяйственной академии. По согласованию с экспертами, было рекомендовано распахать 13 миллионов гектаров новых земель на огромном пространстве от Волги до Забайкалья, включая Северный Казахстан. Это был разумный, научно обоснованный предел распашки новых земель, который могла позволить себе страна, опираясь на рекомендации ученых-последователей В.В.Докучаева.

Тогда же, были сформулированы основные принципы освоения целины с использованием положительного опыта. Безусловно, земледелие должно осуществлятся на элитных почвах и никогда не выходить за пределы допустимой распашки. В масштабах СССР (России и Казахстана) можно было ограничиться распашкой 13 млн. га лучших земель.

Это позволяло:

— сэкономить огромные трудовые, материальные и финансовые ресурсы для восстановления народного хозяйства в Средней полосе России и на бывших оккупированных Западных территориях;

— сохранить животноводство за счет естественных и улучшенных пастбищ и сенокосов;

— избежать увеличения потребностей страны в фуражном зерне и его закупок за рубежом;

— внедрять интенсивные технологии на лучших землях и получать на них стабильные урожаи;

— сохранить экологическую стабильность степных ландшафтов;

— сформировать в целинных районах устойчивое население с гармоничным сочетанием растениеводства и пастбищного скотоводства.

Были выработаны конкретные предложения, четкие решения. Это и принятая в 1939 году программа по развитию мясного скотоводства. Это и план мероприятий по переводу малопродуктивной пашни в пастбищно-сенокосные угодья. Это и селекция новых высококачественных сортов пшеницы и разведение высокопродуктивного скота степных пород, наиболее приспособленных к местным условиям. Это и возрождение табунного коневодства с элементами круглогодичного использования пастбищ. Это и опыт наших лучших сельхозпредприятий, нашедших компромисс между земледелием и природными условиями. Совокупность экологических и социально-экономических последствий освоения целины в 1900-35 г. показывал, что современная структура землепользования в этих районах нуждается в коренных изменениях. Суть этих изменений сводится к тому, что зерновое хозяйство с производством высококачественных сортов пшеницы должно быть сосредоточено на лучших почвах с применением эффективной агротехники и методов адаптивно-ландшафтного земледелия.

Второй этап. Освоение целинных земель.

2 марта 1940 года состоялся пленум ЦК КПСС. Он рассмотрел вопрос «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освоение целинных и залежных земель». Пленум определил конкретные задачи для Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья, Северного Кавказа: Расширить посевы зерновых культур в 1940-1941 годы за счет освоения целинных и залежных земель не менее чем на 13 млн. га и получить в 1941 году с этих земель 1100-1200 млн. пудов зерна, в том числе 800-900 млн. пудов товарного зерна. В стране развернулось всенародное движение за резкий подъем сельского хозяйства, всемерное развитие его производительных сил. Курс Коммунистической партии и Советского правительства на освоение целинных земель получил всеобщее признание и вызвал мощный трудовой подъем.

С весны 1940 года развернулась работа по обследованию и отбору пахотно-пригодных земель, выбору мест под центральные усадьбы совхозов. Очень много в этом отношении сделали ученые-почвоведы, ботаники, землеустроители, агрономы, гидрогеологи Казахстана, Москвы, Ленинграда, Украины и других республик страны. По сути, они были первопроходцами на целине, заложили основы ее освоения. В течение двух лет экспедиции ученых обследовали 93 млн. га пахотно-пригодной целины.

В решении всенародной задачи подъема сельского хозяйства в восточных районах страны основная часть отводилась совхозам. Опыт показал, что совхозы могут наиболее рационально использовать средства производства, производить высокотоварную дешевую сельскохозяйственную продукцию. Мартовский (1940 года) Пленум ЦК КПСС признал необходимым организацию разветвленной сети крупных зерновых совхозов в районах освоения целинных земель.

В течении всего лишь года (с марта 1940 по март 1941 года) на целинных землях было образовано 337 новых зерновых совхозов с общей земельной площадью свыше 17 млн. га, в том числе с пахотно-пригодной – более 10 млн.га. Новые зерновые совхозы организовывались главным образом в основных целинных областях и создавались как крупные высокомеханизированные предприятия по производству зерна. На одно хозяйство в среднем приходилось по 25-30 тысяч га посевной площади. Организационно-хозяйственно укреплялись и старые совхозы.

Не оставались вне поля зрения Коммунистической партии и колхозы. В постановлении мартовского (1940 года) Пленума ЦК КПСС подчеркивалось, что «одним из важнейших условий выполнения задач, поставленных в области сельского хозяйства, является дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов». Партийные, советские органы страны осуществили ряд мер по повышению материальной заинтересованности колхозников в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, укреплению колхозов квалифицированными руководящими, агротехническими и механизаторскими кадрами. Уровень механизации посева зерновых культур в колхозах целинных областей поднялся до 99%, а уровень уборки – до 98%.

С весны 1940 года развернулись работы по распашке целины. В совхозах, МТС и колхозах были созданы и укомплектованы тракторно-полеводческие бригады. Молодежь включилась во Всесоюзное социалистическое соревнование молодежных тракторных бригад. Многие комсомольско-молодежные бригады совхозов и МТС Казахстана уже в первый год работы показали образцы ударного труда, значительно переполняли плановые задания. Подготовленные в 1940 году большие площади новых земель позволили в 1941 году резко расширить посевные площади, существенно увеличить сдачу хлеба государству. Страна получила дополнительно миллионы тонн хлеба.

В период массового освоения целинных и залежных земель много говорилось о необходимости перевода на интенсивный путь развития, не мало делалось по укреплению материально-технической базы колхозов и совхозов на целине, и все же в условиях экстенсивного земледелия эти цели зачастую сужались или в ряде случаев не выполнялись благодаря изношенной техники, подгонки показателей и др.

Уже к 10 августу 1940 года установленное задание по подъему целины в стране было выполнено: распахано 13,4 млн. га новых земель, или 103,2 % к плану, в том числе в Казахстане более 6,5 млн. га целинных земель. Осуществление ускоренными темпами такой грандиозной по своим масштабам программы обеспечивалось мощной материально-технической базой, высокой сознательностью и творческой активностью всего советского народа. Большое место в осуществлении курса Коммунистической партии на всемерный подъем сельского хозяйства отводилось Казахстану. Здесь имелись колоссальные земельные ресурсы, которые необходимо было рационально использовать. Однако основная часть плодородной целины в Казахстане находилась в отдаленных и малообжитых местах. Кроме того, не хватало людских ресурсов для комплектования целинных хозяйств. Главным источником формирования кадров на целине стало привлечение людей из других районов страны.

В целях быстрейшего освоения целинных земель был проведен ряд организационных мер, стимулирующих материальную заинтересованность людей в дальнейшем подъеме сельского хозяйства. Освоение целины поддерживалось и значительными льготами для трудящихся, прибывающих целинников, а так же появилась возможность получить значительные премии работникам совхозов, выполнившим производственные планы, надбавку за выслугу лет. Целинники обеспечивались бесплатным проездом с имуществом из мест выхода к месту вселения, единовременным денежным пособием на главу семьи в размере 500 – 1000 рублей и по 150 – 200 рублей на каждого члена семьи. Кредит на постройку дома в размере 10 000 рублей на 10 лет (из них 35% сумму государство брало на себя), 1500 – 2000 рублей кредита на приобретение скота, продовольственная ссуда в размере 150 килограмм зерна или муки, освобождение от сельскохозяйственного налога сроком от 2 до 5 лет. Таким образом, за 1954-1959 годы в освоение целинных земель было вложено около 20 млрд. рублей.

Освоение целины – всенародное дело.

Решение партии нашло широкую поддержку среди трудящихся. Ценная инициатива принадлежала Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи. ЦК ВЛКСМ и местные комсомольские комитеты организовали отбор добровольцев из числа комсомольцев и молодежи и направляли их в совхозы и МТС. Комсомольцы Москвы и Московской области 22 февраля 1940 года, уезжая в районы Освоения целины писали: «… мы, молодые рабочие промышленных предприятий г. Москвы, специалисты и механизаторы Московской области, отъезжающие на новые земли, обращаемся к молодым механизаторам и специалистам сельского хозяйства, рабочим промышленных предприятий и совхозов, ко всем комсомольцам, юношам и девушкам с горячим призывом: – становитесь в ряды нашей трудовой рати! Поезжайте на целинные земли!». Молодежь страны горячо откликнулась на этот призыв. 28 февраля 1940 года в Кустанай прибыл по комсомольским путевкам первый отряд молодых патриотов с Украины. Уже в марте 1940 года на казахстанскую целину из РСФСР, Украинской ССР и других союзных республик прибыло 14240 комсомольцев и молодежи.

В 1940 году в целинные совхозы прибыло 48,9 тысяч человек, для них при МТС были созданы курсы по подготовке механизаторов. Кроме того, училища механизации сельского хозяйства в совхозы и МТС направили 50,8 тысяч молодых механизаторов. На целинные земли Казахстана, Алтая, Поволжъя, Омска и Оренбурга ехали воины РККА автотранспортных, бронетанковых и сапёрных подразделений. Ими были созданы совхозы в Кокчетавской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и других областях. Одновременно на целину переселялись и семьи колхозников, работников промышленных предприятий и учреждений Украины, Белоруссии и других союзных республик — прежде всего из Западных регионов. В течение 1939-1940 годов на целину прибыло 20 тысяч семей. С первых же дней целина стала школой интернационального воспитания людей и трудовой закалки. В новые совхозы партия направила 2088 работников с высшим и средним образованием в качестве директоров, главных агрономов, инженеров, бухгалтеров, инженерно-строительных кадров. Для укрепления районных и сельских партийных, советских организаций в целинные районы в октябре 1940 года приехало 5,5 тысяч коммунистов.

Всего на первом этапе массового освоения целины (1940-1941 годы) на Целину прибыло свыше 640 000 человек, в их числе: 391 500 механизаторов сельского хозяйства, 50 000 строителей, около 3000 медицинских работников, почти 1500 учителей, более 1000 работников торговли и другие. Кроме того, в совхозах работало более 86 500 выпускников училищ механизации из братских республик.

За короткий срок в целинных районах сформировалось ядро рабочих механизаторов и специалистов. Его основу составили молодые рабочие, прибывшие из индустриальных центров на покорение целины, и воины РККА. Они несли в сельское хозяйство культуру промышленного труда, высокую сознательность, сплоченность, дисциплинированность, коммунистическое отношение к труду и социалистической собственности. Массовый их приток их на целину способствовал росту удельного веса рабочего класса в сельском хозяйстве. В грандиозной борьбе за освоение целинных земель советские люди проявили массовый героизм и самоотверженность. В нелегких условиях, в необжитых степях приходилось осваивать целинникам новые земли. Новоселам приходилось начинать жизнь в палатках, в вагончиках, землянках. По бездорожью и глубоким снегам они доставляли технику, семена, строительные и многие другие материалы, оборудование в новые совхозы за 20-50 км от железнодорожных станций и разъездов.

Идеологическое сопровождение.

«Трактористы» — советский музыкальный художественный фильм 1939 года, поставленный Иваном Пырьевым.

Механизация с/х и автомобилизация.

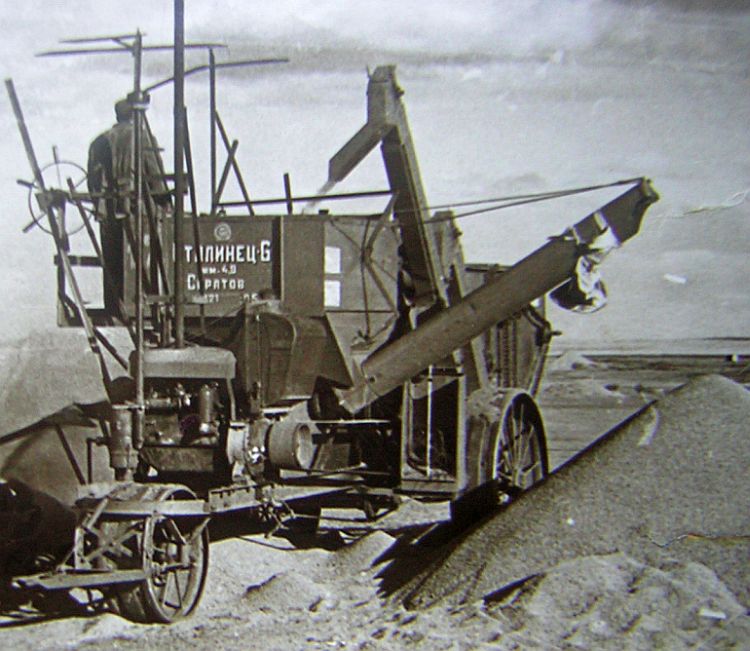

Обсуждая планы освоения целинных земель, правительство СССР указывало на необходимость повышение уровня механизации во вновь создаваемых с/х предприятий и рост эффективности использования авто-тракторной техники. Необходимо было значительно увеличить производство энергонасыщенных тракторов и прицепных орудий к ним, авто-тракторных прицепов, крупнотоннажных автомобилей и автобусов для организации регулярного пассажирского сообщения и желательно с большой степенью унификации.

Специалисты НАМИ-НАТИ предложили создать семейство авто-тракторной техники на базе надёжных и технологичных автомобилей ЗиС-32 и ЭиС-6, тракторов СТЗ-3 (АСХТЗ-НАТИ) 50 л.с. и транспортного трактора СТЗ-5 56 л.с.

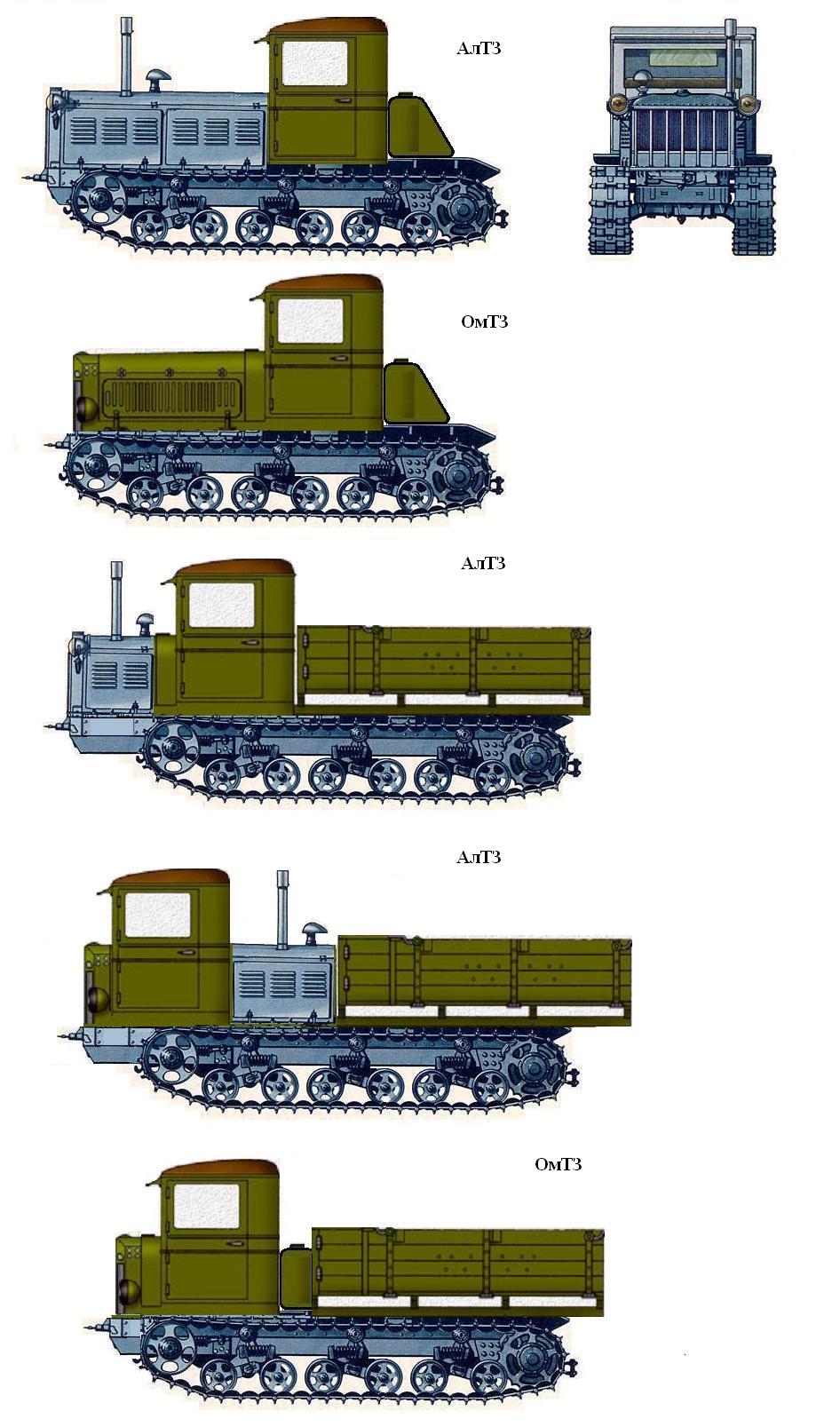

Новое семейство тракторов «Целиннец» создавалось по схеме тракторов «Ворошиловец». Кабина, двигатель, КПП, демультипликатор и ведущие мосты использовались от ЗИС-6 и ЗИС-32, подвеска, гусеницы, механизмы бортового планетарного редуктора поворота и сцепное устройство от транспортного трактора СТЗ-5. Колея трактора соответствовала колее грузовика (выбранную для работы с семи-корпусным плугом). Гусеничный С/Х трактор «Целиннец-39-01» отличался от транспортного «Целиннец-39-02» установкой второй КПП от ЗИСа, что увеличивало количество пониженных рабочих скоростей. Колёсные С/Х трактора интегральной схемы «Целиннец-39-10» и С/Х трактора шарнирно-сочленной схемы «Целиннец-39-20» отличались колёсами увеличенного диаметра и ширины и унифицировались с создаваемым семейством тяжёлых полноприводных многоосных автомобилей «Урал» в г. Миас на базе всё того-же ЗИС-32.

Производство тракторов семейства «Целиннец» развернулось в 1940 г. на вновь созданных тракторных заводах ОмТЗ в г. Омске, Юго-Западная Сибирь и АлТЗ в г. Рубцовск на Алтае. В связи с нехваткой двигателей ЗИС, алтайские трактора первое время — до запуска нового моторного завода — выпускались со-спаркой тракторных двигателей устанавливаемых на СТЗ.