В первой части (это здесь: https://alternathistory.ru/antilopa-gnu-avtostroenie-tsarskoi-rossii-0) мы познакомились со становлением и развитием автомобилестроительной компании «Гельферих-Саде-Мельгозе», а также линейкой её лёгких автомобилей. Естественно, что менеджмент компании хотел перекрыть максимальное количество сегментов рынка, тем более при практическом отсутствии конкуренции со стороны отечественных промышленников. Производство автомобилей в Российской империи было, но не так чтоб уж очень. Хотя руководство страны было вполне заинтересовано в развитии собственного машиностроения. Высочайшим указом был утвержден закон о введении с 1 января 1911 года новых таможенных пошлин на изделия машиностроения. Согласно закона, готовые самолеты, автомобили, мотоциклеты и двигатели внутреннего сгорания, ввозимые на территорию Российской империи, облагались теперь 80 % таможенной ставкой. Для продуктов Германского машиностроения делалась скидка в 10%. В то же время, при ввозе тех же продуктов в разобранном виде и при сборке их на территории Российской Империи, устанавливалась таможенная ставка на комплектующие в 10% .

После принятия «Большой автомобильной программы» в августе 1913 для автостроителей открылись огромные перспективы. «ГСМ»овцы тоже решили не отсиживаться в стороне. Если с лёгкими машинами было всё более-менее стабильно и понятно, то более тяжёлым транспортом нужно было начинать заниматься чуть ли не «с нуля». Однако опыт определённый был, поэтому конструкторы решили не придумывать велосипед, а сделать обычный, но добротный и надёжный автомобиль. При реконструкции завода построили и оборудовали небольшой цех на 4 стапеля для сборки тяжёлых грузовых автомобилей. Завод «Мельгозе» к этому времени подготовил 6-цилиндровую версию двигателя от «Серны» мощностью 60-65 л.с. (весьма и весьма немало для тех лет). Двигатели имели одинаковую размерность цилиндров и были максимально унифицированы, что облегчало сборку и дальнейшее обслуживание. Однако производственных площадей у «Мельгозе» уже не хватало для выпуска 2-ух, пусть и подобных двигателей. В связи с этим было принято решение передать производство «шестёрок» в ростовский филиал фирмы, тем более что площади и подбор персонала позволяли это сделать. Ростовский филиал дооборудовали, и с января 1914-го он начал давать двигатели в товарных количествах. По кооперации с ним стал работать и местный завод «Аксай», которому тоже пришлись ко двору двигатели «ГСМ».

Казенные, в первую очередь военные заказы гарантировали дальнейшее развитие автопроизводства на «ГСМ». И когда армии понадобился мощный грузовик-тягач, способный перевозить 4-5 тонн военного снаряжения, буксировать артиллерийский передок и пушку, такая модель была оперативно создана. Сам автомобиль, названный «Зубръ», не был ничем выдающимся. Рама, рессоры, карданный привод. Левостороннее расположение руля и стандартное электрооборудование к тому времени стали как бы визитной карточкой «ГСМ». Единственным новшеством была расположенная в кабине… печь-буржуйка. Её довольно плоский корпус располагался между водительским и пассажирским сидениями. Топилась она небольшими чурочками, а зимой, открыв определённые заслонки, можно было отогреть двигатель. Немало добрых слов во время ПМВ сказали водители «Зубров» в адрес конструкторов. В отличие от других, у них была возможность и ехать в тепле, и горячего поесть, независимо от того далеко ли ты от кухни.

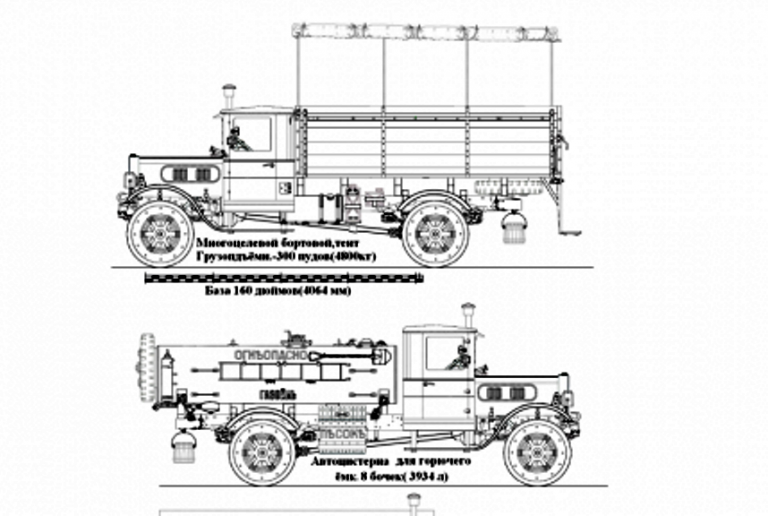

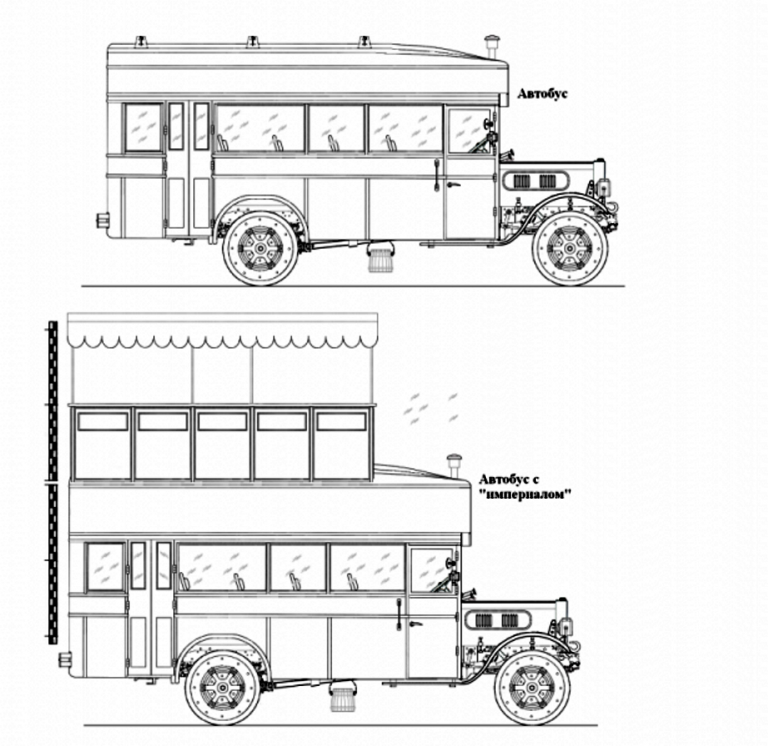

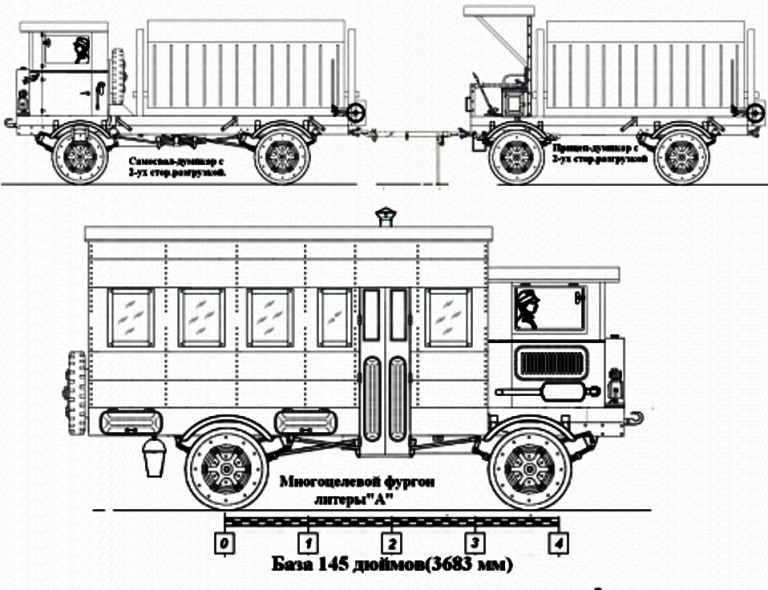

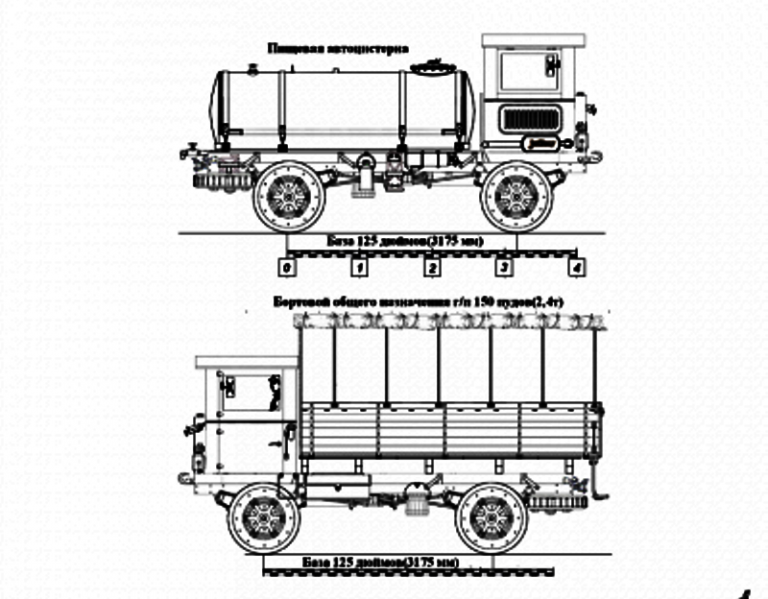

Гражданских автомобилей выпустить много не успели, хотя в линейке моделей присутствовали и автобусы (в т.ч. с «империалом». Автобусное движение в Харькове открылось ещё в 1910 г.), и пожарная линейка, и пищевые автоцистерны (4 шт. заказала фирма «Ж.Борман»). Для уральских приисков было изготовлено 12 самосвалов с механической разгрузкой.

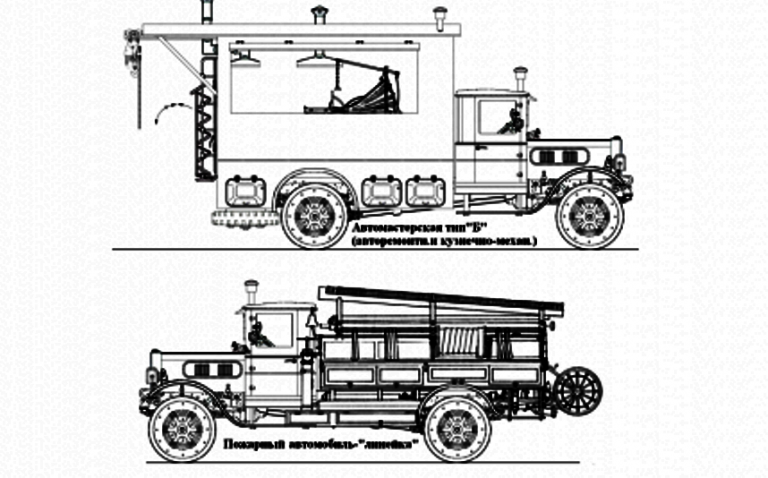

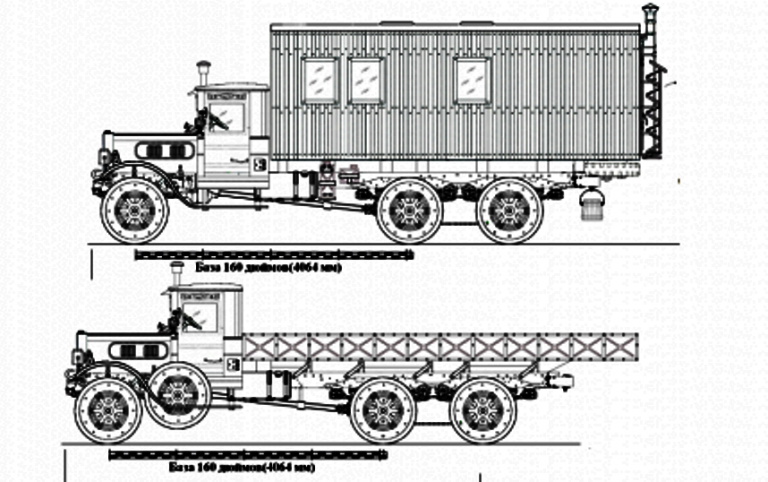

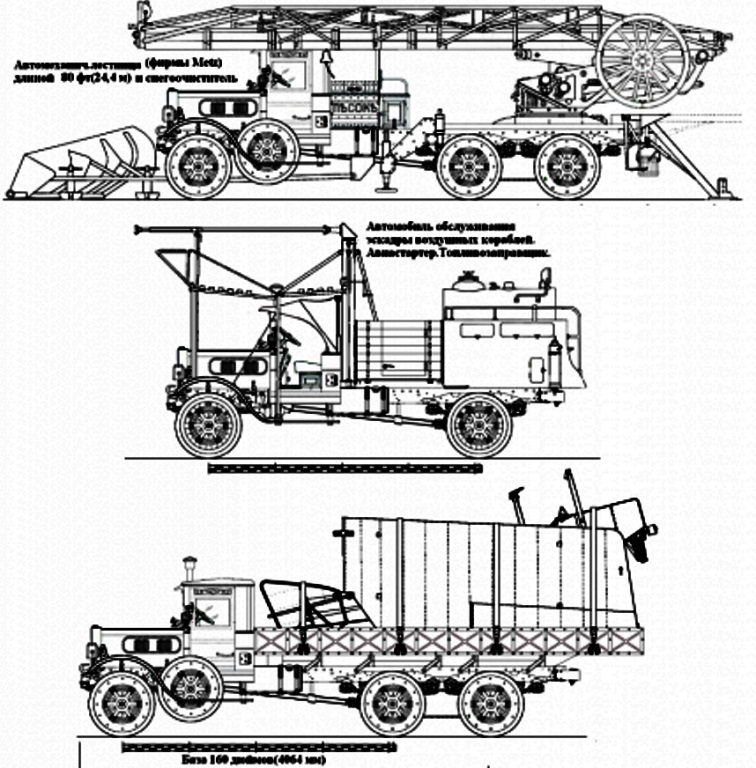

Проходимость тяжёлого автомобиля с колёсами на грузолентах оставляла желать лучшего, и конструкторы «ГСМ» приняли весьма и весьма оригинальное решение: «Зубру» приделали ещё одну ось, точнее 2 полуоси, т.к. между собой они механически связаны не были. Между двумя колёсами крепилось зубчатое колесо для цепи. В обычных дорожных условиях это был автомобиль колёсной формулы 6х2. Не бог весть что, но нагрузка распределялась равномернее. В случае же ухудшения дорожного покрытия водитель доставал разъёмную цепь, надевал на зубчатые барабаны ведущей и ведомой осей, зачеканивал соединение и производил натяжку цепи перемещением ведомой оси вперёд-назад по ходу движения (была предусмотрена такая возможность конструкцией) при помощи гаечного ключа с большим рычагом. Получалась формула 6х4! Однако не всё так радужно: цепь была открытой и загрязнялась ужасно, каждый вечер её необходимо было очищать и обильно смазывать, в противном случае (особенно осенью, с заморозками) цепь наглухо забивалась и сдвинуть машину с места не представлялось возможным, но…за всё нужно платить… Ведомые полуоси могли размещаться как перед, так и после ведущей (второе давало возможность построить автомобили с большими платформами). Интересной машиной (выпущенной, правда, всего в 3-ёх экземплярах в начале 1914-ого года: для Харькова, Киева и Одессы) была автолестница немецкой фирмы «Метц». Кроме своего основного назначения ей придали ещё и функцию снегоочистителя, т.к. пожаров на таких высотах было мало (из-за общей невысокой застройки), а простаивать зря дорогостоящий агрегат не должен.

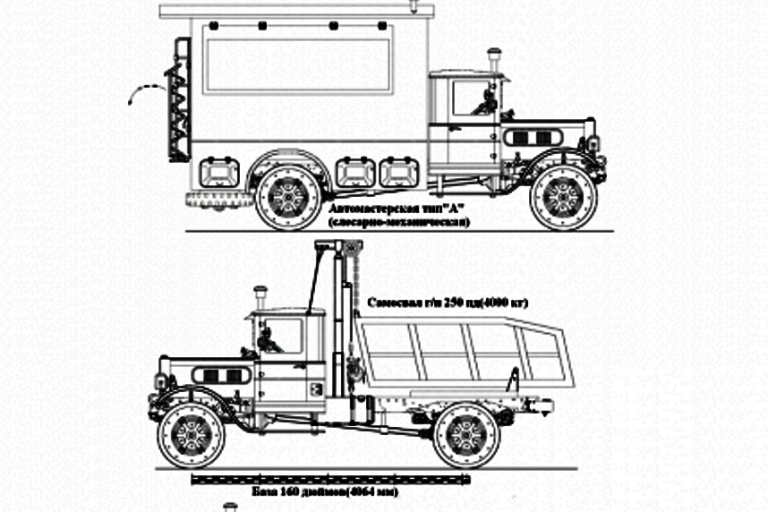

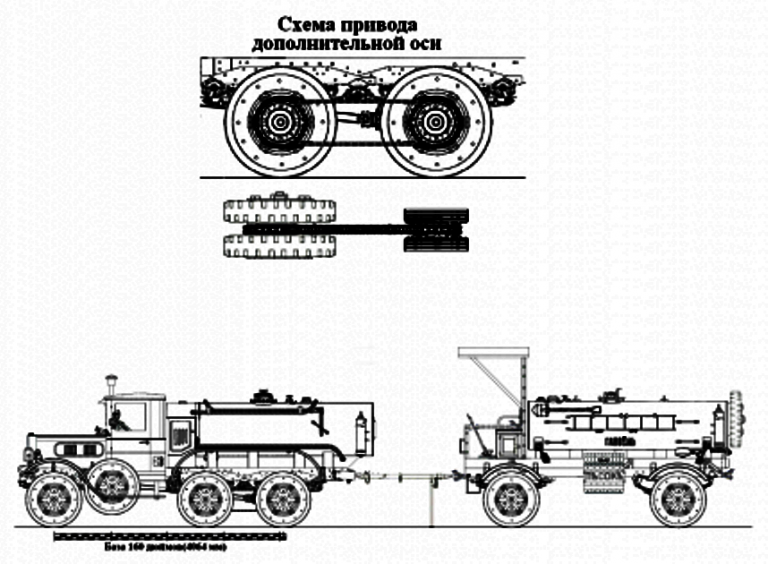

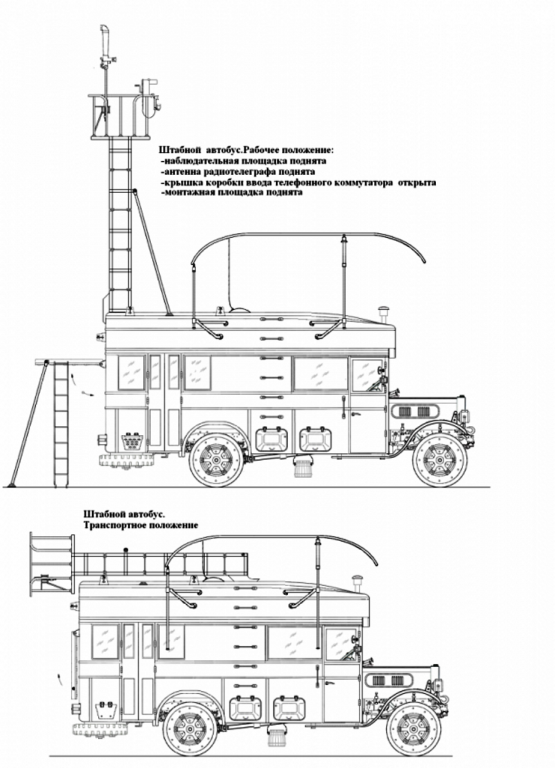

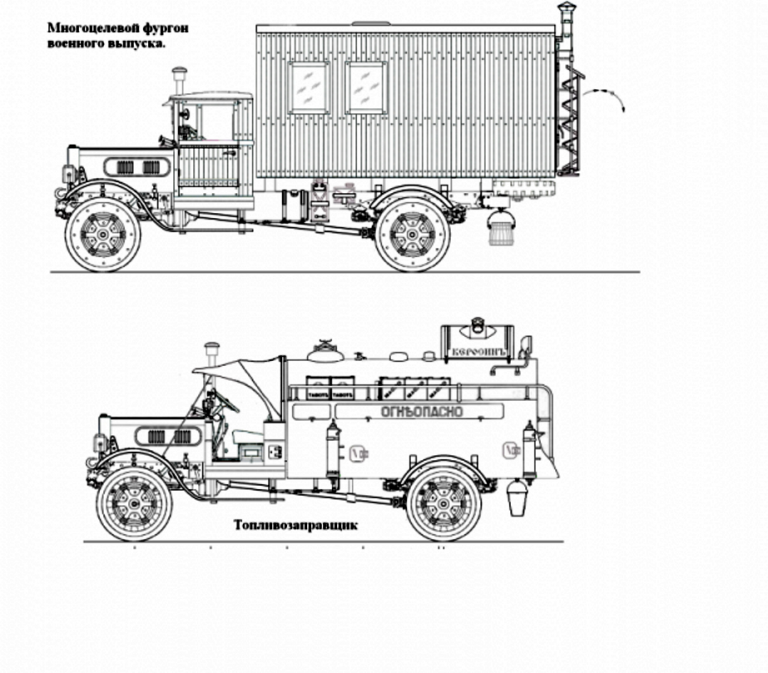

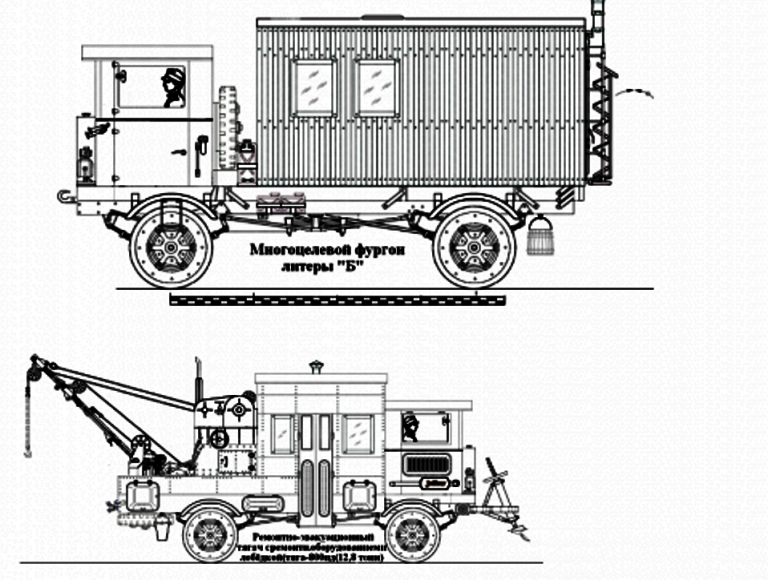

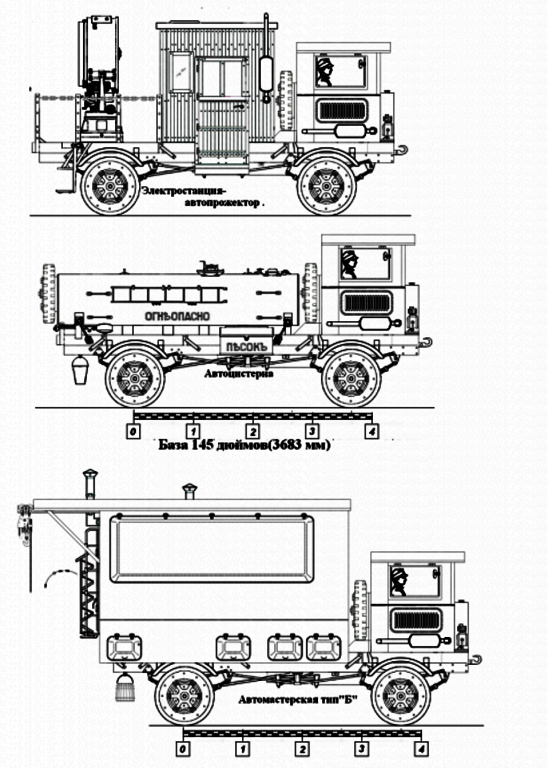

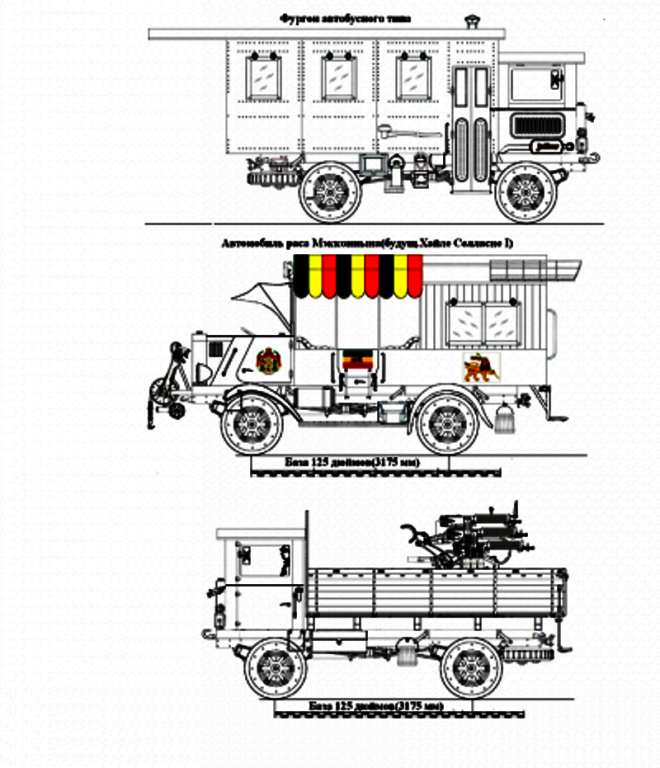

С началом войны все автомобили «Зубръ» стали выпускаться для нужд армии. Из интересных моделей были штабной автобус с радиотелеграфом, телефонным коммутатором и подъёмной наблюдательной вышкой, а также машины, изготовленные для обслуживания Эскадры воздушных кораблей (эксплуатирующей «Илью Муромца»). Было изготовлено 4 универсальных автомобиля (они были оборудованы авиастартером, топливозаправщиком и небольшой грузовой бортовой платформой) и 4 транспортёра, которые могли целиком перевезти истребитель. Кроме того, выпускались различные автомастерские (тип «Б» имел даже кузнечный горн), топливозаправщики, цистерны, фургоны, в т.ч. и специализированные.

Один штабной автобус и 2 длинномерных фургона были заказаны Ставкой. Фургоны были оборудованы: один как жилой, для императора, с туалетом, душевой, спальней и приёмной-кабинетом, а второй как буфет-столовая (тоже для ЕИВ). Личный водитель императора, прапорщик Кегресс, с интересом рассматривал придумку харьковчан с цепным приводом. Однако его интерес не был праздным. Будучи человеком с оригинальным мышлением, он решил ещё более улучшить проходимость машины и соорудил съёмную гусеницу,которую можно было надевать на задние оси. Таким образом фургоны стали полугусеничными, почти как и оригинальные «кегрессы». Идею развивали и улучшали, в период между войнами эти гусеницы получили широкое распространение с общим названием «оверолл». Во время же ПМВ «овероллы» для «Зубров» выпускал харьковский завод Бельке.

Нишу лёгких (до 1,5 т Г/П) и тяжёлых (до 5-ти тонн) завод «ГСМ» перекрыл собственным производством, а вот на промежуточный производственных мощностей уже не хватало. Однако без боя (без прибыли) сдаваться не хотелось, поэтому решили воспользоваться закупками на стороне (в подразделении «Гельферих-Саде-Мельгозе», помимо производственных подразделений, немалую роль играл и торговый дом)

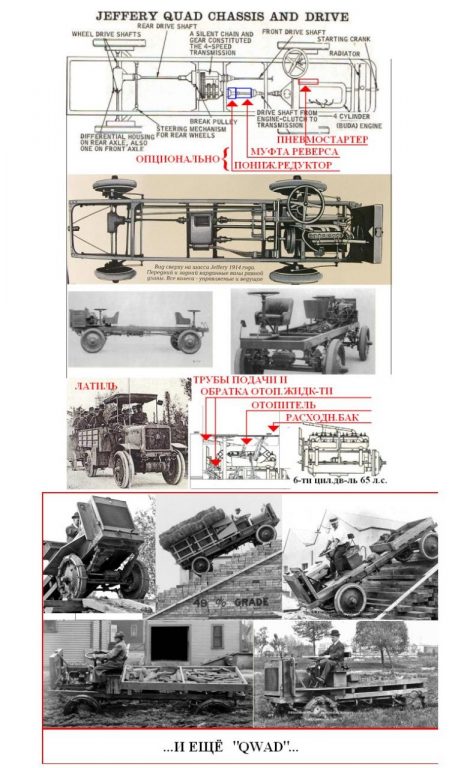

Грузовики Джеффри Quad и FWD появились в 1912 году и имели постоянный полный привод с симметричным межосевым дифференциалом. На этом сходство заканчивалось. Если у FWD были привычные сейчас мосты с заключенными внутри главными парами и полуосями, то Quad имел раздельные полуоси и редукторы, снизу прикрытые балкой подвески. В его трансмиссии присутствовали колесные редукторы, а с 1914 года межколёсные дифференциалы стали самоблокирующимися.

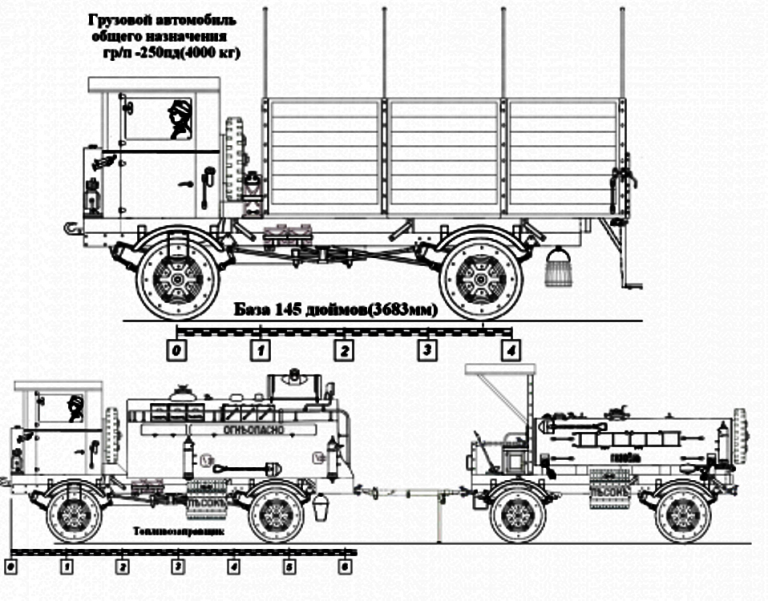

На презентации Квадов присутствовал и представитель торгового дома «ГСМ». Впечатлённый увиденным, он дал рекомендацию руководству, и контракт на поставку 160 машинокомплектов был заключён. О том, чтобы воспроизвести это в России (даже лицензионно), не могло быть и речи: увы, уровень машиностроения не позволил бы этого сделать, наверное, даже в Петербурге и Москве… Стоит заметить, что закупались именно шасси. Двигатели, электрооборудование и прочее были своего производства. Кроме того, автомобили оборудовали кабинами, пусть и простенькими, а всё ж лучше, чем ничего. В конструкцию был введён отопитель от радиатора и пневмостартер, правда с внешней заправкой баллона. Поставки разбивались на 4 партии по 40 машин. 120 были стандартными, а 40 заказали на увеличенной базе, со сдвоенными колёсами для монтажа спецоборудования и спецкузовов. Последняя партия машин прибыла в порт Одессы в начале июня 1914 года. Досборку шасси производили всё на том же ростовском филиале, двигатели ставились 6-цилиндровые, таким образом «новоделы» были гораздо мощнее своих оригинальных «пращуров». С началом войны поставки не прекратились, а ещё более увеличились, теперь, правда, за казённый счёт. В это время к досборке привлекли и армавирский филиал, что сделало его одним из крупнейших предприятий Армавира,ставшего в 1914-ом городом.

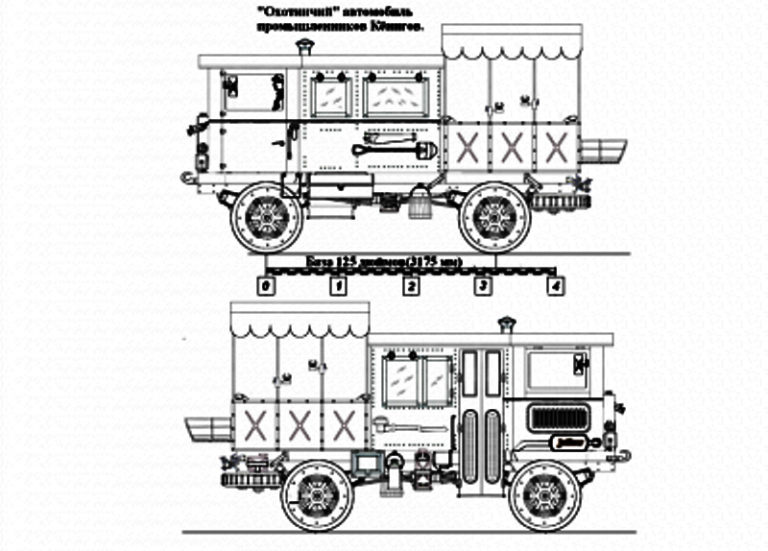

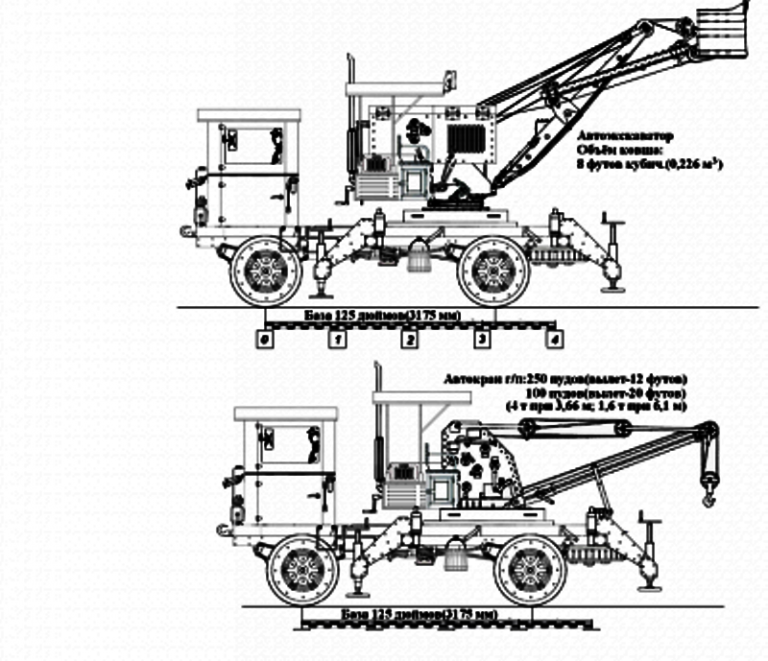

Из тех «гражданских» машин, что успели выпустить до начала войны, некоторые были весьма интересны. Например сельхозагрегат (не забываем, что и «Гельферих-Саде», и «Мельгозе» изначально производители сельхозмашин). Машина могла агрегатироваться с плугом, бороной, сеялкой. Впереди был установлен отвал, не бульдозер, конечно, но для перемещения буртов, расчистки снега и работы на лёгких грунтах вполне пойдёт. Кроме того был самосвальный кузов с 2-ухсторонней разгрузкой. 6 машин закупил промышленник Кёниг, он же заказал для себя 2 «прогулочно-охотничьих» автомобиля, на которых разъезжал по своему имению и окрестностям. Гостивший в России в 1913-ом абиссинский рас Мэконнын так впечатлился этими машинами, что заказал себе подобную, но, естественно, более шикарно отделанную. Также для криворожского карьера были выпущены 6 автопоездов-думпкаров. С началом войны продукция стала исключительно военной. Были выпущены несколько автокранов, оборудование для которых изготавливала артель «Подъёмник» (будущий харьковский завод подъёмно-транспортного оборудования) в кооперации с ХПЗ (имевшим опыт выпуска кранов) и харьковским канатным заводом. Эта же артель производила и различные лебёдки. Изготавливались автоэкскаваторы (с импортным оборудованием), автопрожектора-электростанции, различные спецфургоны, ремонтно-эвакуационные тягачи.

В линейке моделей длиннобазная версия называлась «ТУРЪ», а стандартная «ЛОСЬ». На эмблемах, естественно, присутствовало и имя Джеффери.

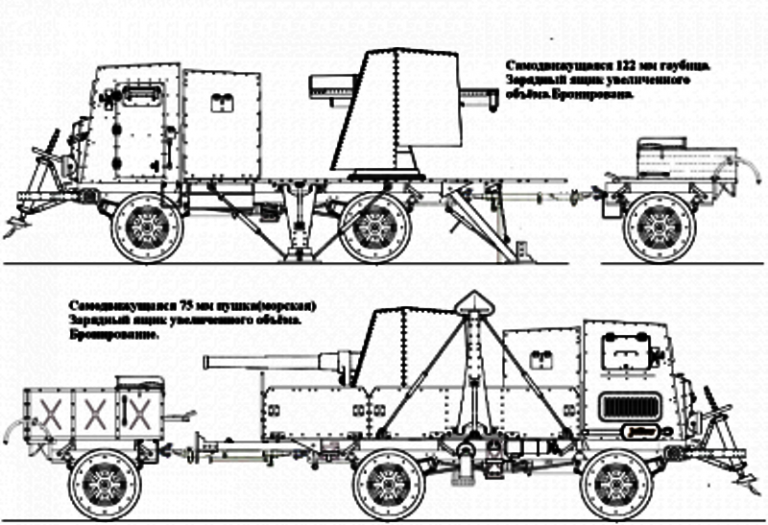

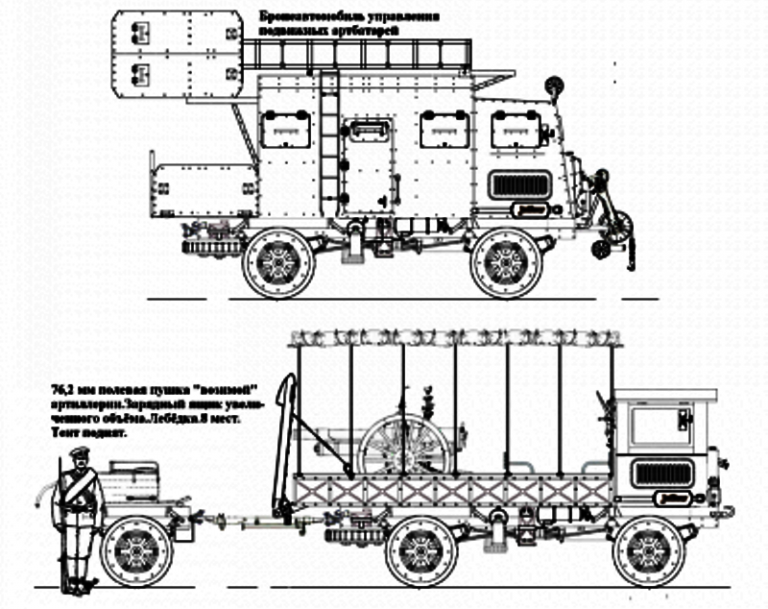

При формировании 1-ого добровольческого ударного бронекорпуса «Слобожанецъ» были построены бронированные артиллерийские платформы под 75-мм морские орудия (снятые с ЭМ типа «Доброволец») и 122-мм гаубицы. Кроме них были бронированные и небронированные автомобили ПВО (по тогдашней терминологии «Батареи для стрельбы по воздушному флоту»), бронемашины для управления артогнём (передовых наблюдателей-корректировщиков) с бронированной наблюдательной вышкой, которая подымалась механической лебёдкой, установленной впереди автомобиля; специальные машины с рампой для батарей «возимой» артиллерии (кстати, при опущенном тенте крайне трудно было узнать, что это не просто грузовик) и другие.

Конечно же, были и специализированные боевые бронеавтомобили…