Содержание:

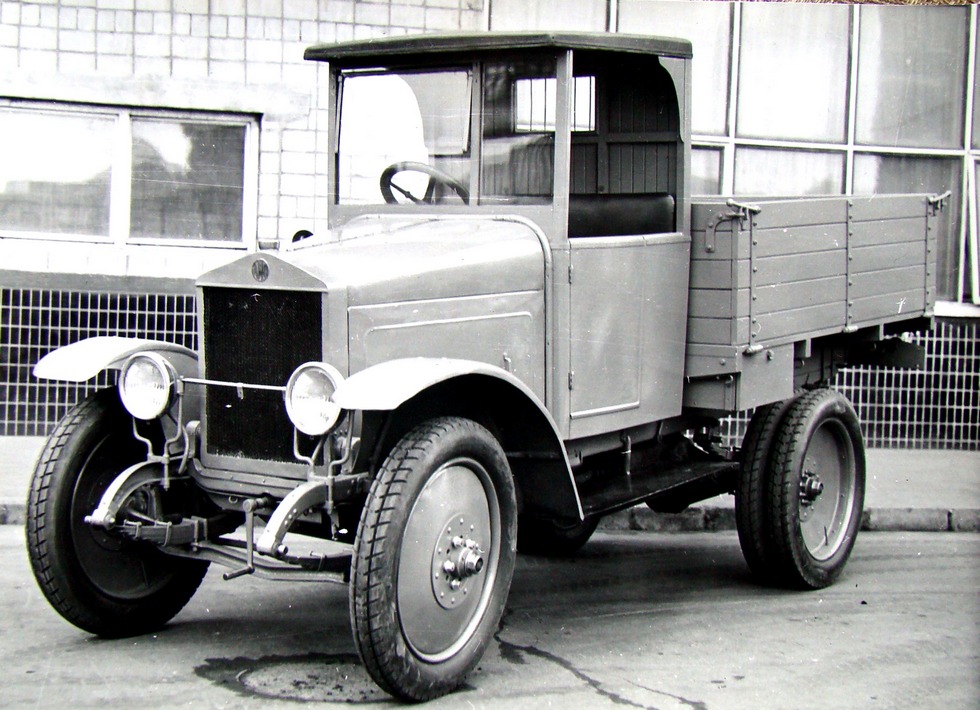

Первый советский грузовой автомобиль АМО-Ф-15 образца 1924 года

АМО-Ф-15 (1924–1931 гг.)

В предыдущей статье мы упоминали, что в первые годы после Октябрьской революции завод АМО собирал 1,5-тонные грузовички FIAT-15 Ter из привезенных из Италии сборочных комплектов, но их запасы быстро иссякли. Освоив собственное изготовление большинства агрегатов, в конце 1924 года завод представил первые советские грузовики АМО-Ф-15 с правосторонним расположением органов управления. Официально сообщалось, что они полностью собраны из отечественных узлов, и потому их выпуск считался важнейшей победой молодой Республики Советов в деле создания отечественной автомобильной индустрии. На самом деле к советским деталям можно было отнести лишь округлый капот, увеличенный радиатор, открытую кабину с цельным лобовым стеклом да заграничный карбюратор.

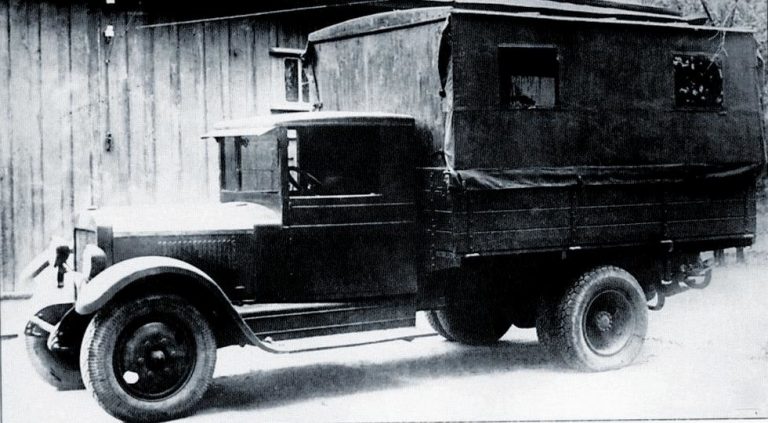

Поздний вариант автомобиля АМО-Ф-15 с жестким верхом кабины. 1928 год

Серийное производство АМО-Ф-15 развернулось в марте 1925-го, и затем автомобили прошли несколько стадий модернизации. К концу года капот стал более низким и плоским, затем появились закрытая кабина с жесткой крышей и упрощенный деревянный кузов, электрический стартер, а рулевое колесо переместилось на левую сторону. До 1931 года было собрано около семи тысяч машин.

Грузовики АМО-Ф-15 разных лет выпуска на военных маневрах. 1928 год

Варианты и военные исполнения АМО-Ф-15

В первый же год производства 1,5-тонный АМО-Ф-15 был принят на вооружение РККА и сразу стал основным отечественным легким многоцелевым военным грузовиком. Он выполнял практически все функции от доставки в кузове 12 человек личного состава, боеприпасов, продовольствия, минометов и легких пушек до работы в качестве штабных машин, легкого артиллерийского тягача или шасси для спецкузовов, надстроек и вооружения.

- Бортовой АМО-Ф-15 при перевозке личного состава (кинокадр)

- Автомобили АМО-Ф-15 на военном параде на Красной площади (кинокадр)

На долю АМО-Ф-15 пришлось создание практически всех принципиально новых видов специальных машин военного назначения, которых в вооруженных силах СССР до тех пор не существовало.

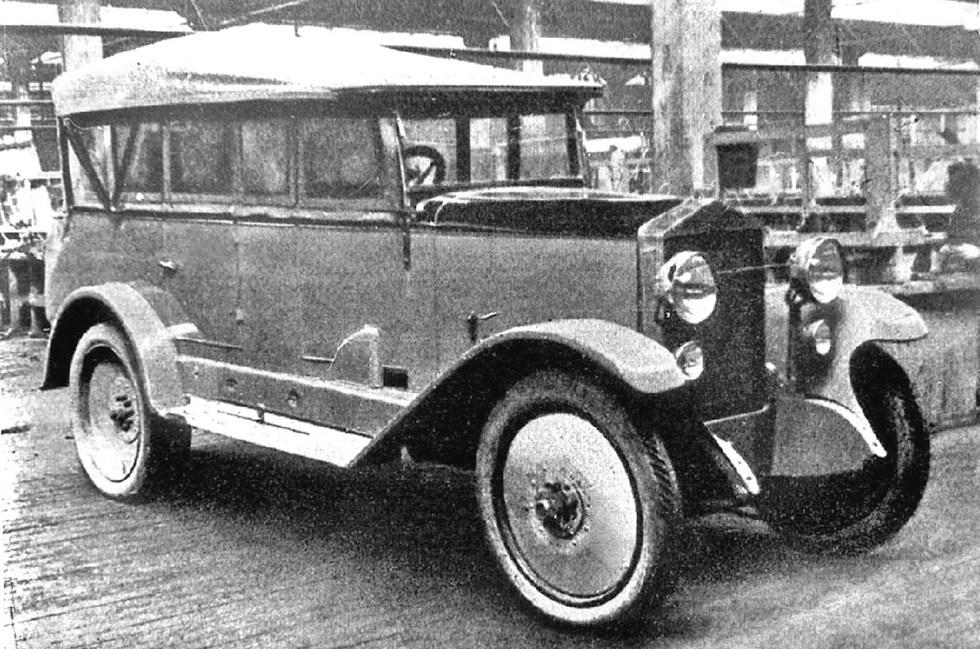

Одной из первых специальных армейских машин в 1926 году стал штабной автомобиль АМО-Ф-15Ш с открытым четырехдверным кузовом с задним багажником и глухим брезентовым тентом с целлулоидными стеклами. В его кузове размещались откидной столик и карманы для карт, под основными электрическими фарами устанавливали две дополнительные небольшого размера. Скорость автомобиля в загруженном состоянии не превышала 42 км/ч.

Шестиместный штабной АМО-Ф-15Ш с задними двускатными колесами

На стандартном шасси АМО-Ф-15 различные предприятия небольшими партиями выпускали первые советские санитарные машины, поступавшие для пробной эксплуатации в медицинские подразделения Красной армии. Они оказались слишком неудобными, а жесткая подвеска обычного грузовика совершенно не отвечала требованиям по перевозке больных и раненых.

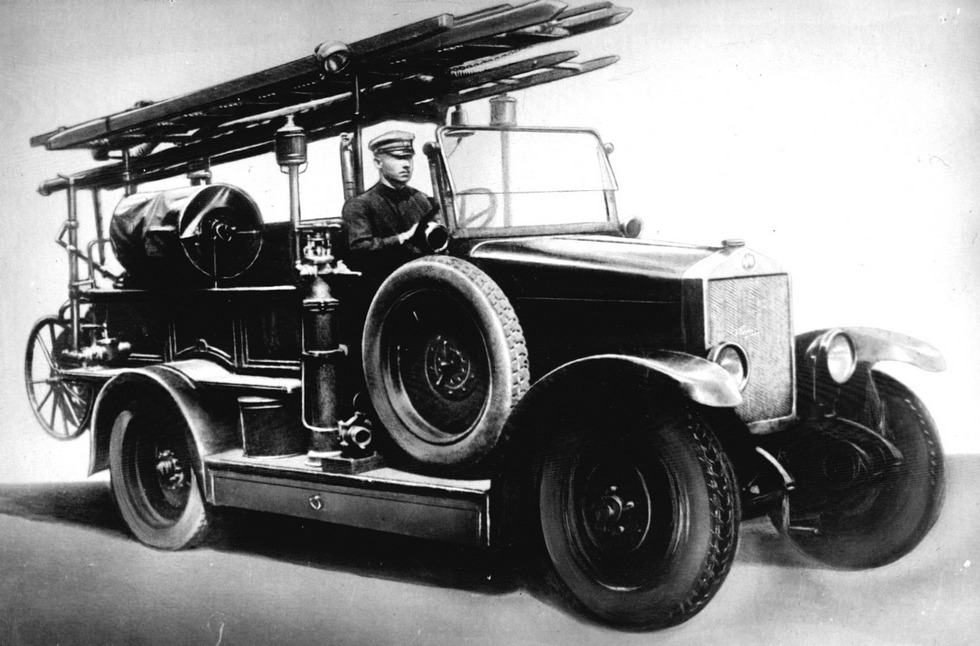

Автомобильный завод № 6 Автопромторга, известный как Миусский завод пожарных машин, с 1927 года на базе АМО-Ф-15 собирал простые пожарные линейки с водяными насосами, лестницами и рукавными катушками, служившие в военизированных противопожарных командах крупных объектов и городов СССР. Аналогичные машины собирал ленинградский завод «Промет».

Линейка на шасси АМО-Ф-15 для военизированных пожарных команд

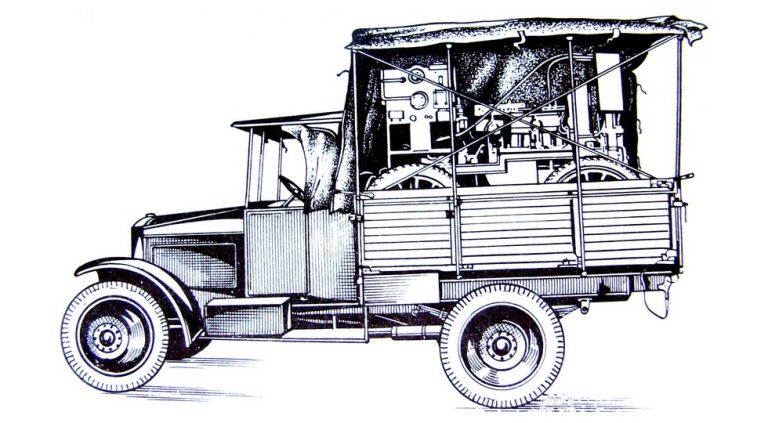

На автомобилях АМО-Ф-15 размещались аэродромные стартеры, осветительные и радиовещательные установки. В специальных фургонах монтировали оснащение первых советских полевых мастерских-летучек для мелкого ремонта автобронетанковой техники, полевых радиостанций, генераторных установок, автокухонь. Автобусы на этом шасси служили для транспортировки военнослужащих и переоборудования салона под мобильную радиостанцию.

- Аэродромный стартер для заводки двигателей легких самолетов

- Полевая радиовещательная станция с автономным силовым агрегатом

- Возимая бензоэлектрическая установка в кузове грузовика АМО-Ф-15

- Войсковой автобус на базе АМО-Ф-15 для перевозки военнослужащих

На парадах 1928–1930 годов впервые были представлены грузовики АМО-Ф-15 с одиночными и спаренными пулеметными установками Maxim, минометами и зенитными прожекторами.

- АМО-Ф-15 с пулеметными системами на параде в Москве. 1929 год

- Спаренная зенитная пулеметная установка в кузове АМО-Ф-15 (кинокадр)

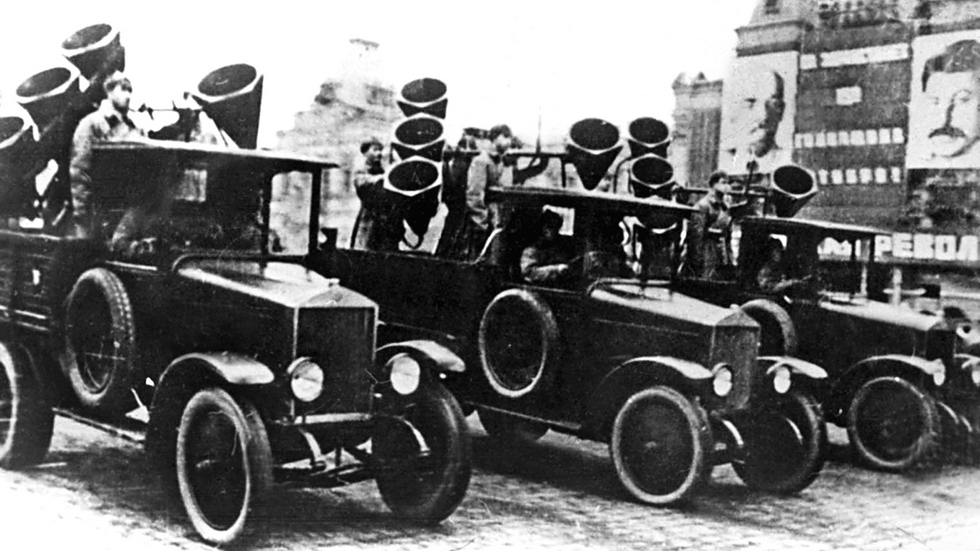

В 1929 году на Красной площади появились первые опытные звукоулавливающие установки с четырьмя рупорами, позволявшие обнаруживать самолет противника на расстоянии до 25 километров, но пока не способные определять направление их перемещения.

Звукоулавливающие станции для обнаружения самолетов противника

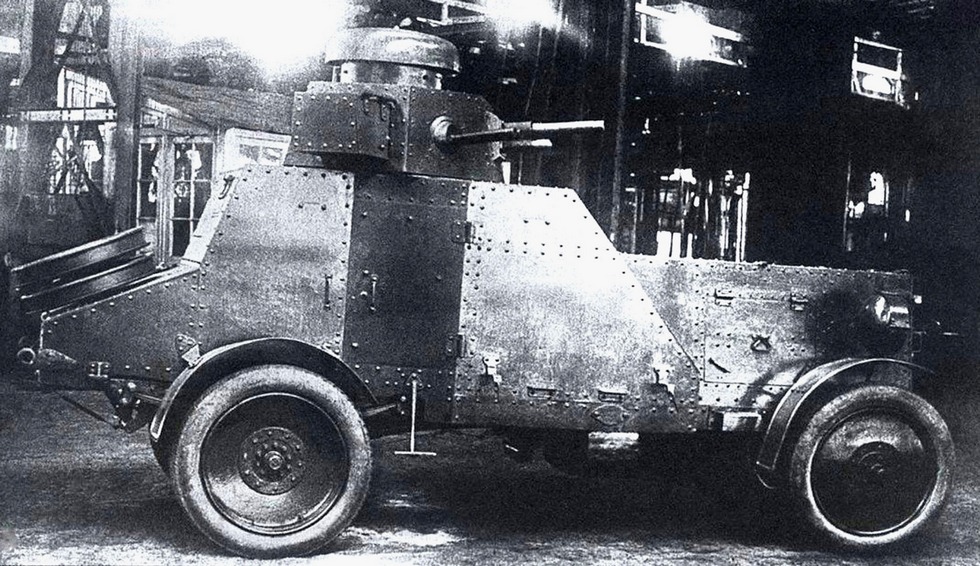

В 1928 году в Красную армию стали поступать первые советские легкие бронеавтомобили БА-27, созданные на специальном усиленном и доработанном шасси АМО-Ф-15СП, сменившие ранее состоявшую на вооружении РККА колесную бронетехнику иностранного и дореволюционного производства.

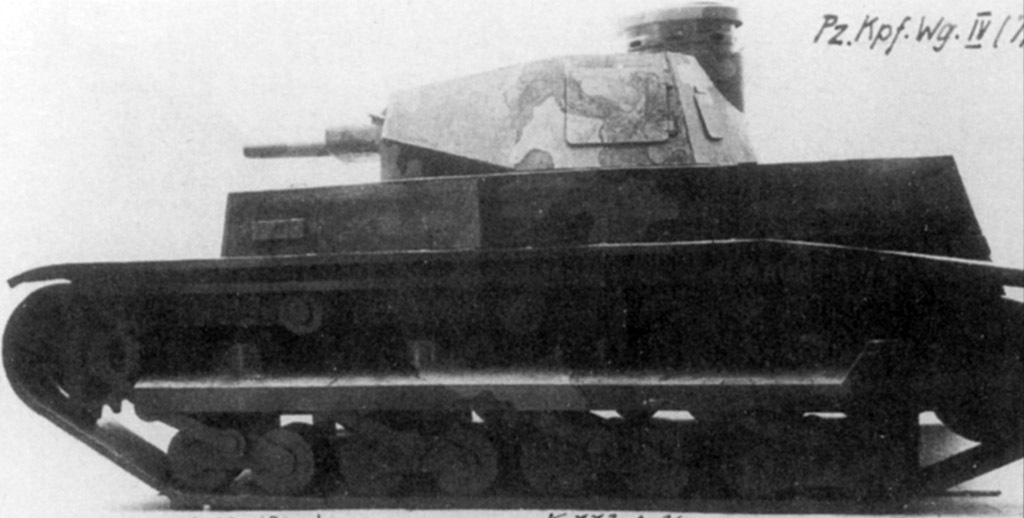

Прототип бронеавтомобиля БА-27 на специальном шасси АМО-Ф-15СП

Серийный БА-27 снабжался клепаным бронекорпусом Ижорского завода с шестигранной башней и скорострельной пушкой от легкого танка МС-1 и 7,62-мм пулеметом конструкции В. А. Дегтярева. Первые партии снабжались вторым постом управления. Боевая масса бронеавтомобиля составляла 4,4 тонны, максимальная скорость по ровной дороге — 45 км/ч. Таких броневиков собрали 215 штук.

- Первая советская башенная бронемашина БА-27 с 37-мм пушкой

- Войска специального назначения ОГПУ на бронеавтомобилях БА-27

Эти бронеавтомобили сыграли важную роль в оснащении Красной армии новой бронетехникой, участвовали в боях с басмачами в Средней Азии, принимали участие в разрешении военного конфликта на КВЖД в Китае.

Уже к середине 1920-х годов стало ясно, что устаревший «советский ФИАТ» не сможет решить всех транспортных и войсковых проблем СССР. Для поиска прототипа нового более солидного грузовика летом 1928 года в США выехала советская делегация, которая выбрала простой и надежный 2,5-тонный автомобиль Autocar SA с 60-сильным двигателем Hercules, собиравшийся из узлов и деталей производства различных американских фирм. Одним из его конкурентов был немецкий Mercedes-Benz. И если бы выбрали его, то вся история советского грузового автомобилестроения пошла бы по-другому…

К началу 1930-х относится бурная деятельность по внедрению на заводе АМО не лучшего, но дешевого американского грузовика. Его первым и прямым наследником стал автомобиль АМО-2. Несмотря на короткий период сборки, он послужил базой различных автоцистерн, авторазливочной станции для проведения химической очистки оружия и боевой техники, пожарных машин и первых отечественных зенитных прожекторов.

Первая прожекторная станция на длиннобазном шасси АМО-2

Вскоре его сменил «целиком и полностью советский» вариант АМО-3, собранный из узлов и деталей отечественного производства и впоследствии ставший прототипом легендарной трехтонки ЗИС-5.

АМО-3 (1931–1934 гг.)

Новый 2,5-тонный грузовик АМО-3 получил советский шестицилиндровый мотор в 60 сил, сухое двухдисковое сцепление, четырехступенчатую коробку передач, деревянную кабину с металлической обшивкой и даже компрессор для подкачки шин. Его производство продолжалось в течение четырех лет, в течение которых на его шасси создали десятки новых видов специальной военной техники.

Варианты и военные исполнения АМО-3

Стандартный бортовой автомобиль АМО-3 был принят на вооружение РККА в 1932 году и на короткое время стал основным средним грузовиком вооруженных сил СССР.

- Грузовики АМО-3 на военном параде на Красной площади. 1933 год (кинокадр)

- грузовики AMO-3 на параде Советских войск в Монголии в 1933 году

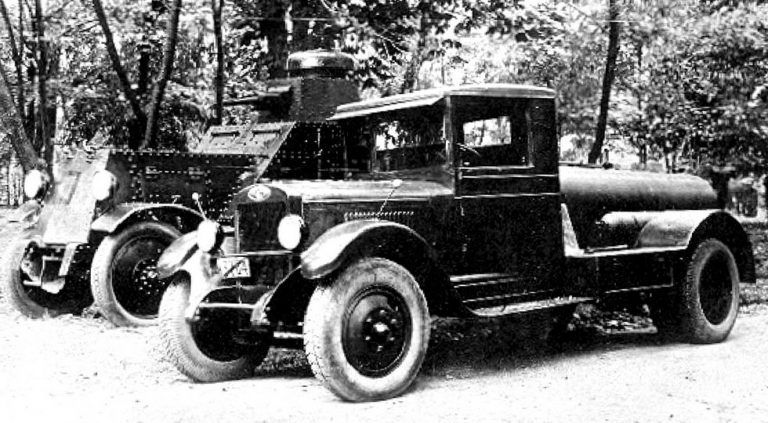

Он послужил основой простых полевых мастерских, инженерных машин и топливных автоцистерн с ручными перекачивающими насосами для заправки автобронетанковой техники в полевых условиях. На базе АМО-3 были созданы модернизированные авторазливочные станции, автодегазатор горячим воздухом для термической чистки обмундирования и снаряжения, первые советские душевые установки, водогрейные котлы, а также прототип боевой химической машины для заражения и дегазации местности.

- Армейская полевая мастерская в кузове автомобиля АМО-3 с тентом

- Авторазливочная машина АРС-3, на заднем плане — бронемашина БА-27

- Автодегазатор АГВ для термической очистки войсковой одежды и обуви

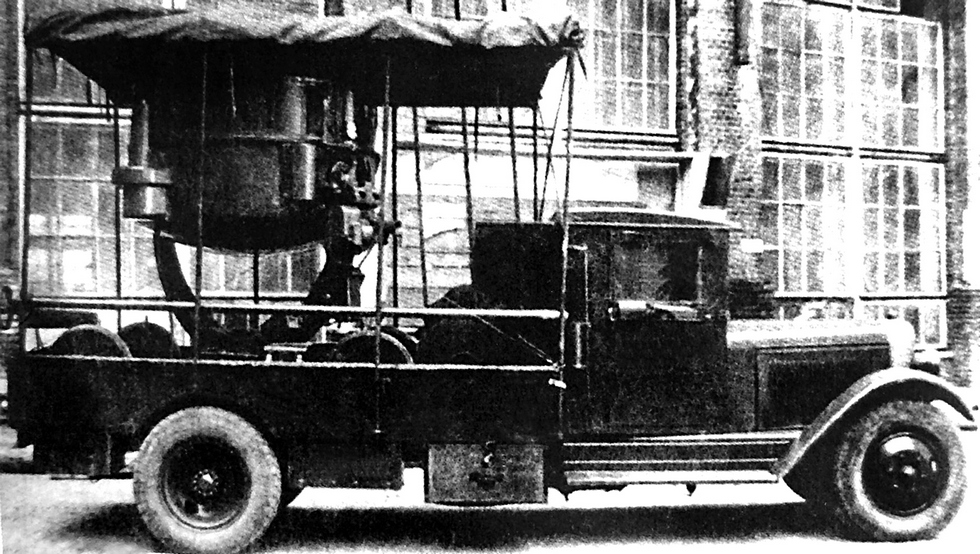

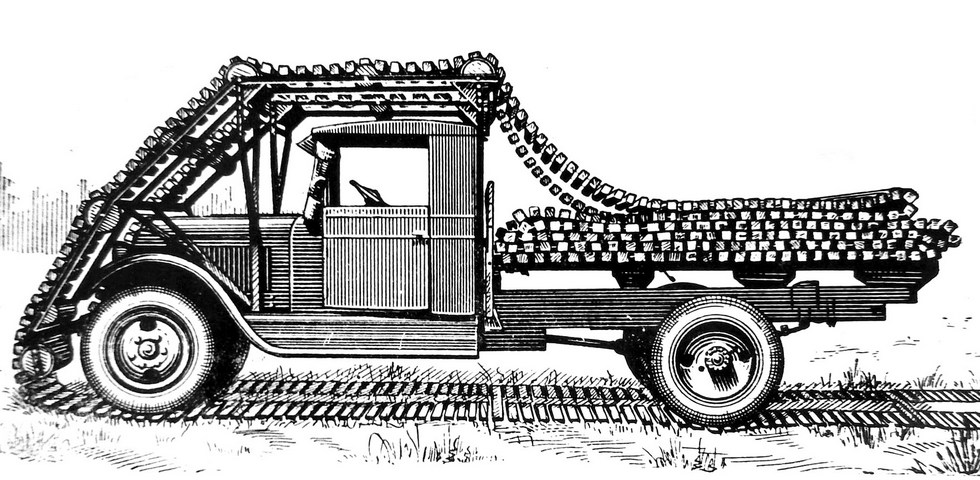

На безбортовом грузовике АМО-3 размешался оригинальный механический укладчик двухколейной деревометаллической ленты дорожного полотна для преодоления обычными автомобилями труднопроходимых участков местности. Для ее установки в передней части машины и над кабиной была смонтирована пространственная трубчатая конструкция с роликами, по которым дорожная лента при медленном передвижении укладчика вперед продвигалась с кузова под его колеса и укладывалась на песчаную или болотистую поверхность.

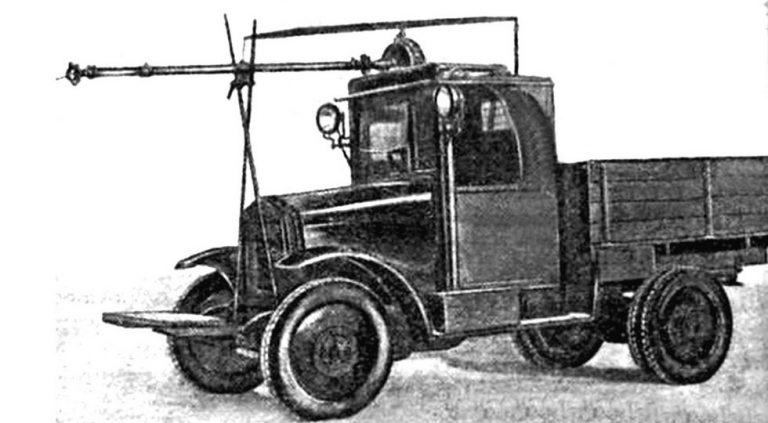

Механический укладчик ленты дорожного полотна на грузовике АМО-3

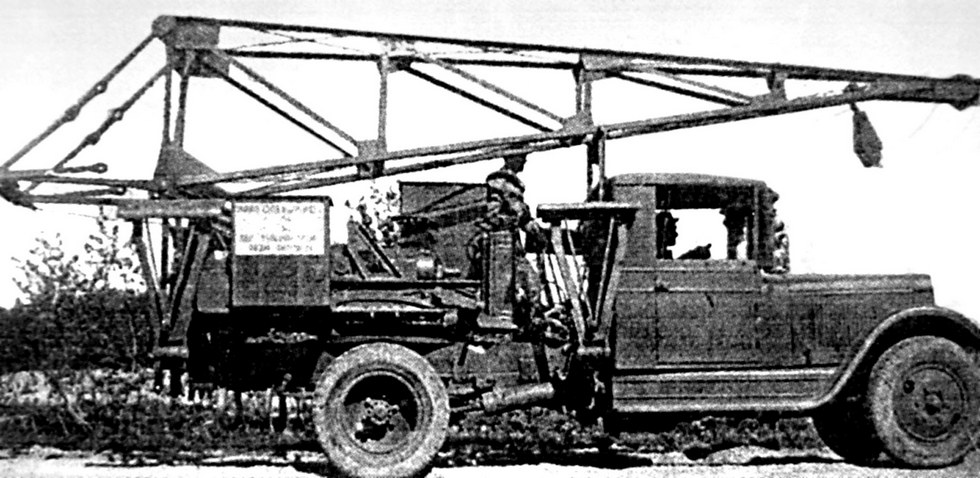

В 1932-м в Военно-транспортной академии РККА на АМО-3 разработали первый советский армейский полноповоротный автокран с пространственной решетчатой стрелой. Его оборудовали самым совершенным для своего времени электрическим приводом рабочих органов от собственного электрогенератора, приводившегося от трансмиссии автомобиля, открытым постом управления и четырьмя откидными опорами.

Опытный 2,5-тонный армейский автокран на базе АМО-3. 1933 год

В том же 1932 году началось изготовление длиннобазного автобусного шасси АМО-4, которое в РККА пригодилось для перевозки и монтажа крупногабаритного военного оснащения или вооружения. Для этого служили специальные низкобортные деревянные кузова, в которых размещались полевые мастерские, авторазливочные станции, опытные спаренные 25-мм зенитные пушки и первые образцы звукоулавливателей и зенитных прожекторов.

Прожекторные установки З-5-14 на параде в монгольских степях. 1933 год

Это же шасси послужило базой открытых линеек «Пожарный автодоровец» двойного назначения, ставших предшественниками известной пожарной машины ПМЗ-1. Их оборудовали продольными скамьями на 12 человек, центробежным насосом, цистерной на 360 литров воды, задней и боковыми рукавными катушками.

В 1933-м в рамках проекта тяжелого четырехтонного автомобиля на базе серийного грузовика АМО-3 были построены две опытные трехосные машины АМО-6 с разными системами привода двух задних ведущих мостов. Специально для них был разработан пушечный бронеавтомобиль, но воплощение этой идеи в металле состоялось, когда АМО-6 превратился в известную трехоску ЗИС-6.

Опытный трехосный грузовик АМО-6 с червячными главными передачами (из архива НАМИ)

Одной из самых необычных машин на шасси АМО стал прототип одного из первых советских полугусеничных военных тягачей, воплощавших передовые иностранные достижения. Для этого в 1930 году во Франции закупили два артиллерийских тягача фирмы SOMUA (в СССР их называли «Сомуа») с передней ведущей звездочкой гусеничного движителя. Один из них, перевернув задом наперед, установили на укороченное шасси АМО-2, создав отечественный вариант АМО-Сомуа с задними ведущими зубчатыми колесами.

Обе машины, французская и советская, прошли сравнительные испытания. Лучшей оказалась заграничная версия, а наш тягач признали непригодным к боевому применению. Через некоторое время его доработанная версия получила обозначение «ЗИС-Сомуа».

Источник — https://www.kolesa.ru/article/ckopirovannye-no-sovetskie-redchajshie-voennye-avtomobili-amo