История создания КВ-14 (СУ-14, она же СУ-152), первой советской серийной тяжелой САУ

Среди конструкторов бронетанковой техники есть не только звезды первой величины, но и те, кто не так известен, хотя и их вклад часто очень большой. Среди отечественных танкостроителей стоит отметить такого человека, как Лев Сергеевич Троянов. Нельзя сказать, что имя Троянова забыто, или неизвестно. Вместе с тем, есть некоторая недооценка Льва Сергеевича как личности. Между тем, он один из немногих ведущих отечественных конструкторов бронетанковой техники, которые были очень успешны еще в начале 30-х годов. Троянов был одним из ведущих конструкторов таких танков, как Т-28 и Т-35, большой вклад внес и в создание колесно-гусеничного танка Т-46 (среди основных конструкторов именно он имел самую большую премию, что намекает на его роль). В случае с самоходной артиллерийской установку СУ-6 он и вовсе выполнял роль одного из руководителей проекта. Также одну из ведущих ролей он играл в ходе создания СУ-14, первой отечественной тяжелой САУ. Несмотря на то, что часть созданных при участии Троянова машин в серию не пошло, они стали знаковыми для отечественного танкостроения.

В период репрессий Троянов оказался одним из тех конструкторов опытного завода №185, кого они не коснулись. Его конструкторская деятельность успешно продолжалась, причем это касалось и самоходной артиллерии. Троянов имел прямое отношение к Т-100Y, штурмовой САУ на базе тяжелого танка Т-100. Машина оказалась опытной, во много по причине отсутствия перспектив по шасси. После объединения заводов №185 и №174 Троянов оказался под началом С.А. Гинзбурга, с которым он работал еще в период существования ОКМО (Опытно-Конструкторский Машиностроительный Отдел) на заводе «Большевик». Лев Сергеевич стал ведущим конструктором танка Т-50, который приняли на вооружение и даже успели запустить в серию. Машине не хватило где-то полгода, чтобы производство развернулось в полную меру, а заодно удалось бы устранить основные «болячки». После эвакуации завода №174 в Омск Троянов принимал самое непосредственное участие в организации выпуска там Т-34. Но инженер-конструктор такого уровня вряд ли мог так долго сидеть без более существенных проектов.

Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения Льва Сергеевича Троянова, одного из ключевых советских инженеров-конструкторов бронетанковой техники. За свою долгу творческую жизнь он создал немалое число образцов бронетанковой техники. В их числе были и танки, как легкие, так и тяжелые, часть из них так и остались опытными, некоторые пошли в серию. Но настоящую известность Лев Сергеевич получил как создатель тяжелых советских САУ. Первой из них стала СУ-14, созданная в середине 30-х годов. По иронии судьбы, точно такой же индекс изначально носила машина, которая стала первым крупным успехом советского танкостроения на ниве создания тяжелых штурмовых САУ. Более известна она как КВ-14, она же Объект 236, она же, с апреля 1943 года, СУ-152. В юбилей создателя «Зверобоя» стоит рассказать, как эта машина появилась на свет.

Возвращение Троянова в «большую игру» состоялось на фоне откровенно запущенной ситуации с тяжелыми САУ. Если со средними и легкими САУ работы шли достаточно бодро (летом 1942 года появились опытные образцы, а осенью в малую серию пошла СГ-122), то по тяжелым машинам всё было плохо. В Свердловске разработка таких проектов находилась в низком приоритете, что не вызвало у НКТП оптимизма. Что У-18, что более приоритетная ЗИК-20 появились к осени 1942 года, причем обе разработки имели ряд недостатков. Кроме того, оба проекта разрабатывались под шасси КВ-1, а в августе 1942 года началось производство КВ-1с. Даже в переработанном виде боевая масса ЗИК-20 составила бы 47,5-48 тонн. Это очень много, причем машина всё равно имела ряд недочетов. Наконец, в НКТП трезво оценили разделение завода №8 на две площадки — собственно завод №8 и завод №9. Случилось это в самом конце октября 1942 года. То, что это прямым образом повлияет на разработку САУ, никаких сомнений не имелось.

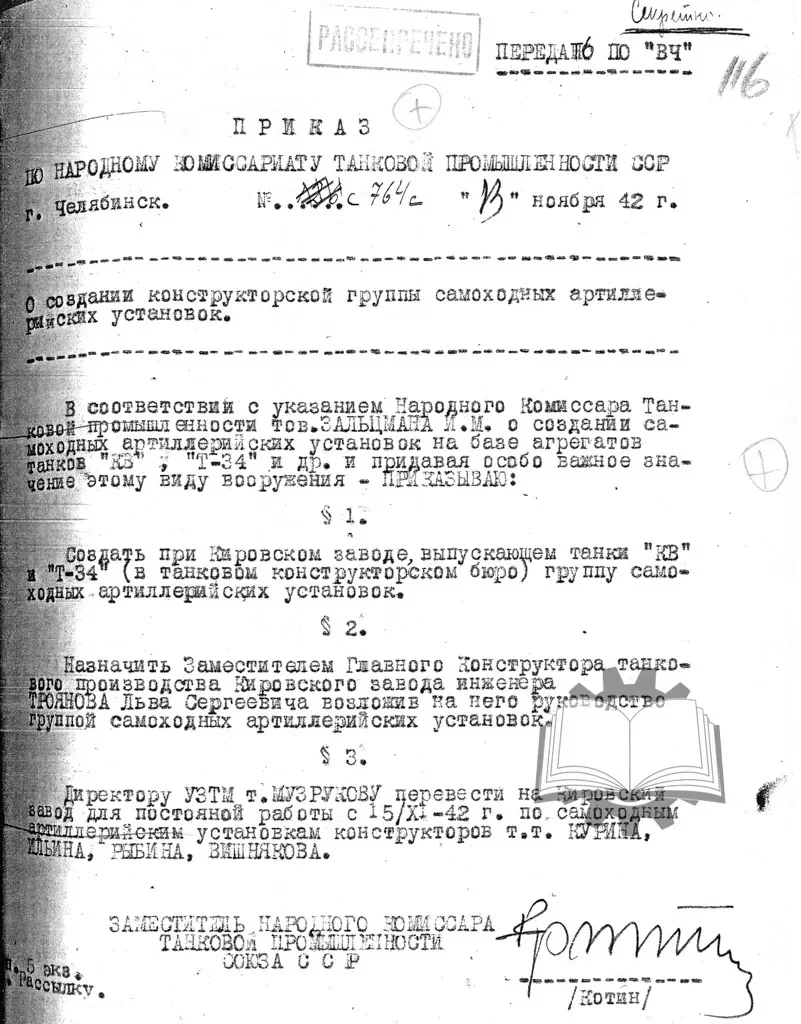

13 ноября 1942 года И.М. Зальцман, нарком танковой промышленности, подписал приказ №764 с «О создании конструкторской группы самоходных артиллерийских установок». Это уже был второй по счету такой приказ: до того аналогичную группу, под руководством Л.И. Горлицкого, создали на УЗТМ. Ее задачей стала разработка и запуск в серию средней штурмовой САУ. Как и в октябре 1942 года, общее руководство работами возложили на Ж.Я. Котина. Вместе с тем, ситуация с тяжелыми САУ была куда сложнее. В Свердловске уже имелись наработки по темам ЗИК-10 и ЗИК-11, они и легли в основу самоходной артиллерийской установки У-35. В случае с тяжелыми машинами брать оказалось особо и нечего. Предложенная Ф.Ф. Петровым орудийная установка годилась лишь отчасти, а рубка получалась неудачной. Зальцман и Котин понимали сложность ситуации, поэтому новая конструкторская группа срочно организовывалась в Челябинске. Руководить ей поставили Троянова, имевшего наибольший опыт по созданию тяжелых САУ. По крайней мере, его машины были изготовлены в металле.

Первое обсуждение перспектив разработки тяжелой САУ на ЧКЗ состоялось еще в октябре 1942 года. Впрочем, реальное движение по теме началось позднее — после подписания приказа по НКТП №764 с. Кроме того, Троянов, который был назначен старшим инженером машины (она получила чертежный номер 236), изначально предполагал несколько иную концепцию САУ. По его мнению, для полноценной работы расчета требовалось удлинить шасси, вместо 6 опорных катков на борт предполагалось 8 (позже их число сократилось до 6, с увеличением расстояния между 3 передними). Увы, никаких эскизов по этому варианту машины, получившему обозначение КВ-14, не сохранилось. Но Троянов явно учитывал опыт Т-100Y, и нельзя сказать, что был совсем неправ. Шашмурин в своих мемуарах подверг этот вариант критике, но если вы посмотрите на боевое отделение СУ-152 внутри, поймете, почему Троянов пошел на такой шаг. Лишние 450 мм давали возможность полноценной работы заряжающим, а не протискиваться между бортом рубки и качающейся частью орудия. Не говоря уже о том, что расчет должен был составлять 6 человек.

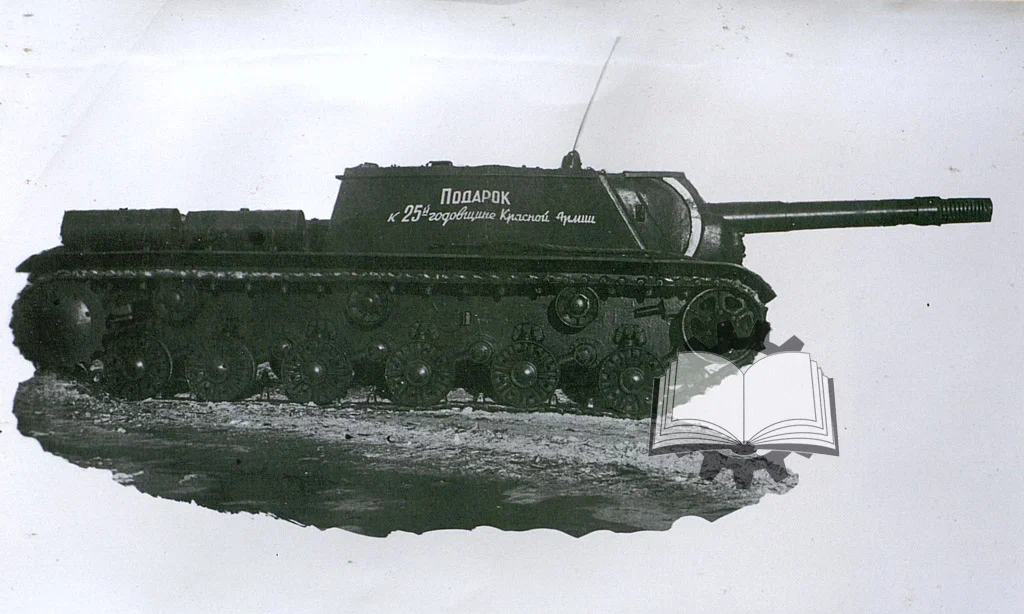

Машина была своеобразным подарком к 25-летию Красной Армии. Хотя приняли на вооружение раньше этой круглой даты

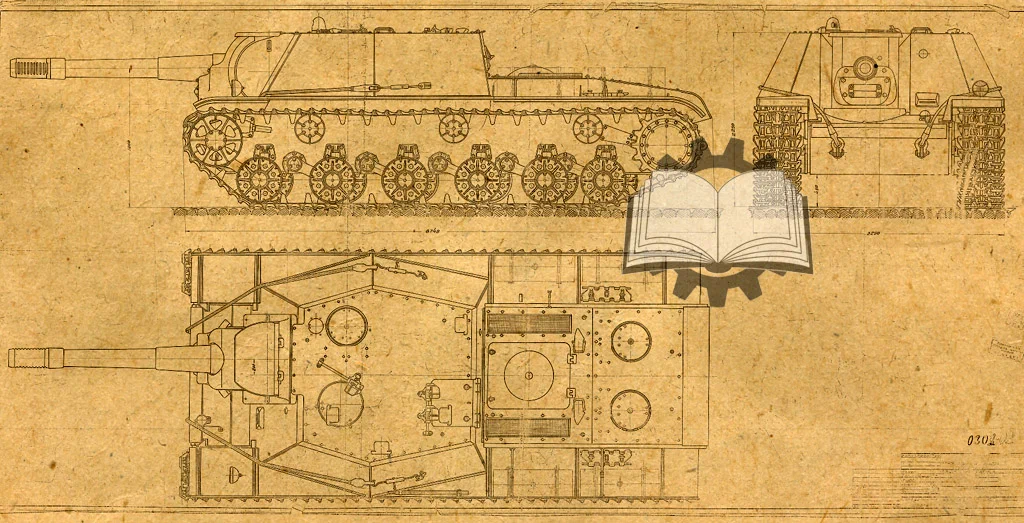

Вместе с тем, такой вариант КВ-14 быстро стал запасным. Согласно мемуарам Шашмурина, тот вариант КВ-14, который в итоге реализовали, принадлежал Котину. Тот пришел в КБ и нарисовал на доске схему с орудием МЛ-20 на шасси КВ-1с, безо всякого удлинения базы. Именно этот набросок и стал основополагающим, дальше его быстро «обрисовали». Шасси КВ-1с оставалось неизменным, переделке подвергались только те элементы, на которые прямо влияла переделка боевого отделения (например, топливные баки). При этом Троянов и другие инженеры-конструкторы не побоялись внести в носовую часть корпуса больше изменений, чем это сделали Горлицкий с Петровым. От откровенно дурацкой идеи сохранения без изменений верхнего лобового листа корпуса создатели КВ-14 отказались, тем самым выиграв много места, а заодно и массу. Вместо двух лобовых листов (корпуса и рубки) остался один, в нем, слева по ходу движения, разместили смотровой прибор механика-водителя. Орудие разместили с небольшим смещением вправо, это позволило сделать полноценное место механика-водителя, но замковому места осталось немного. Непосредственной орудийной установкой МЛ-20 занимался коллектив заводе №9 под руководством Ф.Ф. Петрова. На сей раз МЛ-20 в чистом виде, что ускоряло процесс освоения машины в серии.

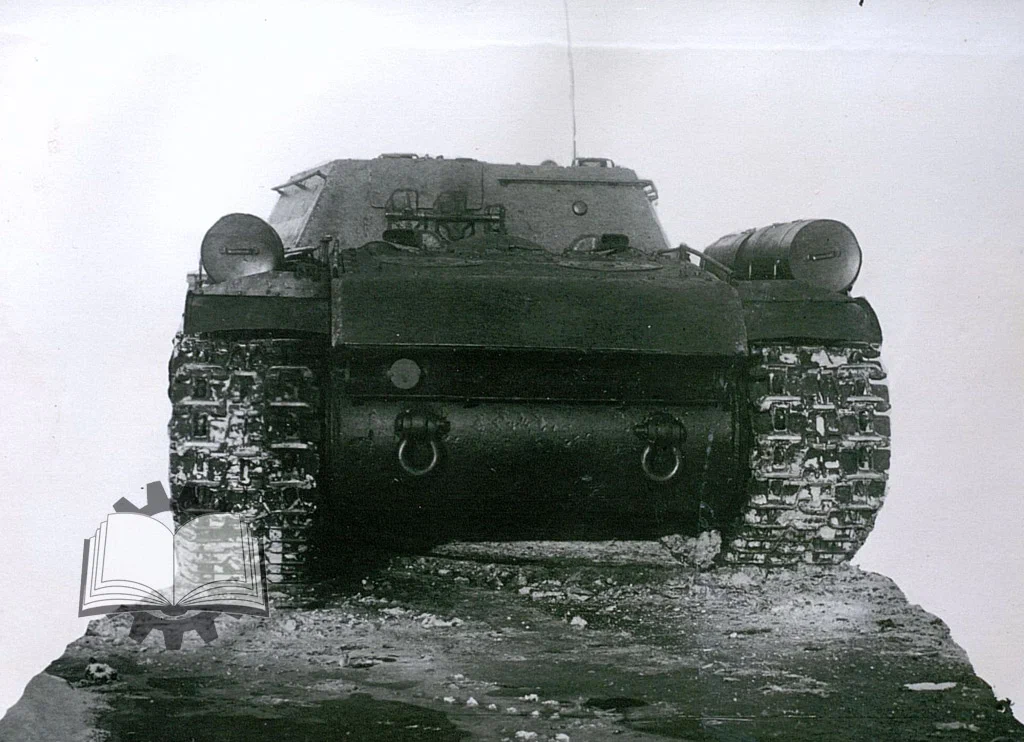

Отделение управления и боевое отделение прикрыли рубкой призматической формы, толщину брони сделали такой же, как у корпуса — 75 мм спереди и 60 мм по бортам. Высота КВ-14 по крышу рубки составила 2250 мм (у ЗИК-20 она составляла 2420 мм), при этом боевое отделение получилось вполне достаточным по высоте — 1700 мм. Правда, бортовые листа поставили под углом 25 градусов, плюс не совсем рационально поставили задние бортовые листа. В результате сзади места оказалось маловато. Командира разместили в правой передней части рубки, он же выступал в роли радиста. За ним размещалось место замкового. Бакам иного места, как на правом борту рубки, места не нашлось. С другой стороны, обеспечивалась вполне комфортная работа для механика-водителя, наводчика и заряжающего. Да и боекомплект в 20 выстрелов для такой машины был более-менее адекватным. При этом экипаж стал меньше — 5 человек (объединили функции командира и радиста).

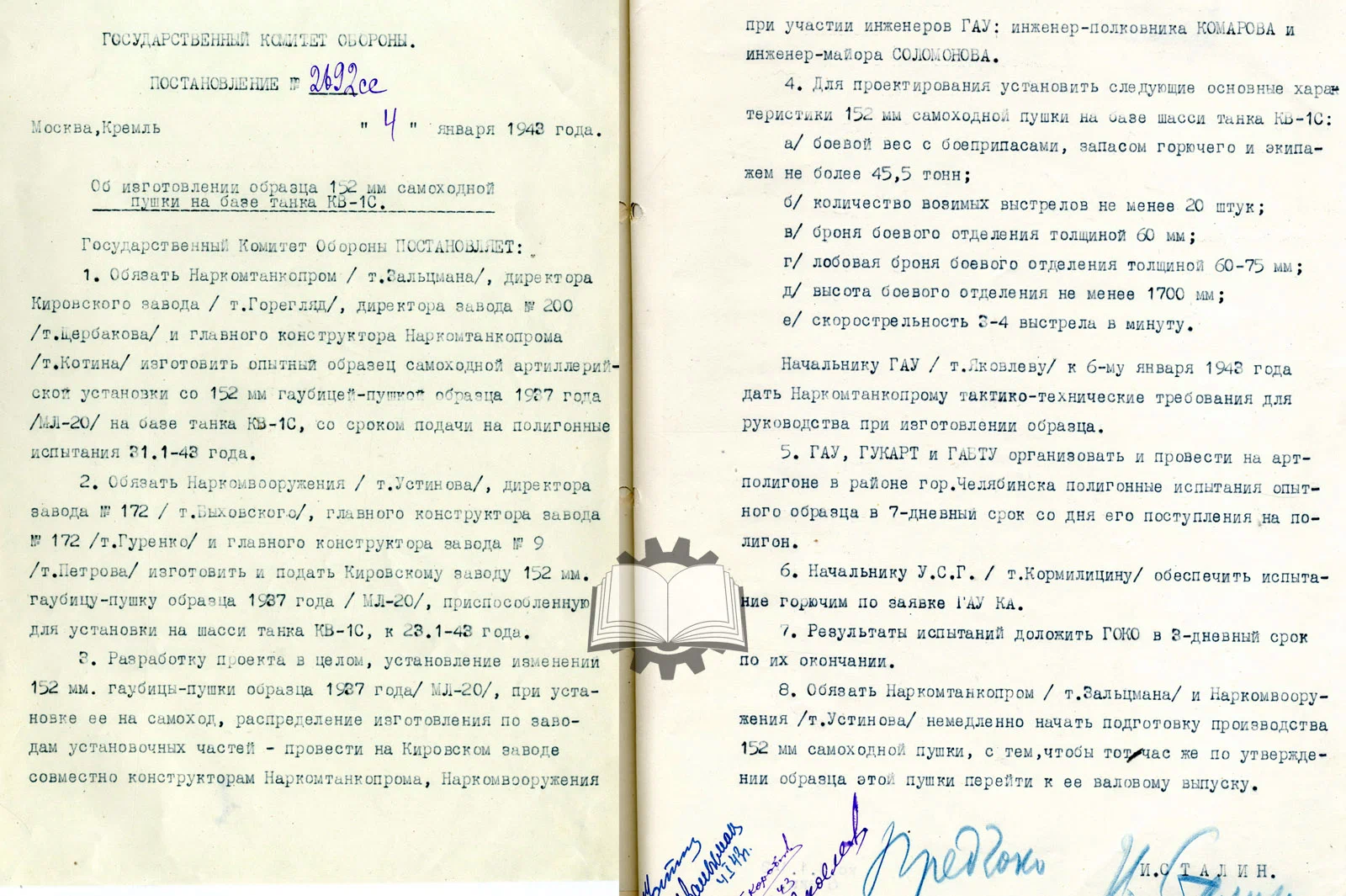

По итогам именно этот проект КВ-14 (в переписке его несколько раз назвали СУ-14) оказался приоритетным. 3 января 1943 года прошло совещание с участием Котина и А.А. Горегляда от НКТП, и инженер-майора П.Ф. Соломонова от ГАУ (Соломонов был одним из ведущих специалистов от ГАУ по самоходной артиллерии). Несмотря на то, что СКБ-2 ЧКЗ свои проекты готовило в спешке, комиссия однозначно выбрала предложенный Котиным вариант КВ-14. Это была сама легкая из САУ (45,5 тонн боевой массы), самая простая в освоении и наиболее удачно скомпонованная. Уже на следующий день Сталин подписал постановление ГКО №2692 “Об изготовлении образца 152 мм самоходной пушки на базе танка КВ-1С”. С этого момента начался отсчет времени, которое отводилось на изготовление рабочей документации, а также постройке опытного образца. В ней участвовали ЧКЗ (разработка и общая сборка), завод №200 (корпус), а также заводы №172 и №9 (орудийная система).

На всё отводилось 3 недели: уже 25 января 1943 года опытный образец КВ-14 уходил на заводские испытания. Сроки жесткие, но примерно по такой же схеме шли работы по СУ-12 (СУ-76) и СУ-35 (СУ-122). Естественно, в результате позже вылезли некоторые недочеты, вместе с тем, КВ-14 оказалась наименее проблемной. Такой тесной, как СУ-122, она не стала, да и проблем с моторно-трансмиссионной группой, как у СУ-12, не наблюдалось. При этом, в отличие от легких и средних САУ, полноценной конкурентной борьбы не было. Создателей КВ-14 стоит похвалить: сработали они как часы, причем могли сдать машину и 23 января, но систему МЛ-20с подали только вечером. Поэтому первые километры заводских испытаний новая САУ преодолела 24 января. Разработанная совместно заводами №172 и №9 система получила телескопический прицел Т-10 (доработанный Т-9 для КВ-2). Это позже очень пригодилось: СУ-12 и СУ-35 оснащались панорамными прицелами, которые оказались хуже при стрельбе прямой наводкой. Панораму можно было поставить и на МЛ-20с, открыв люк сверху.

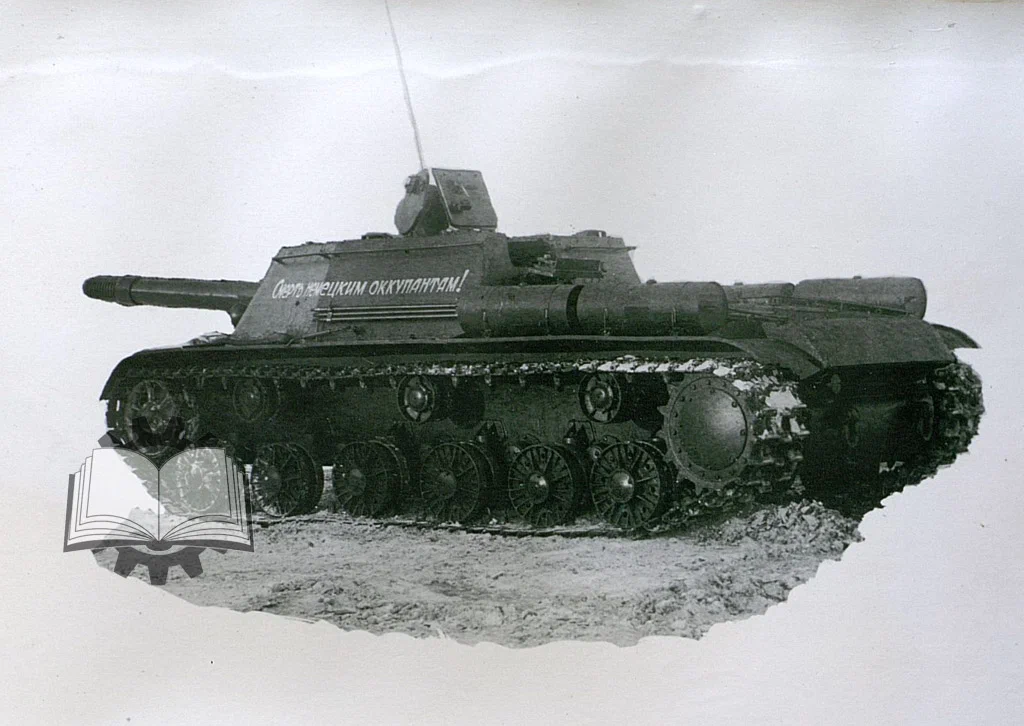

Заводские испытания машина с надписью «Смерть немецким оккупантам!» на одном борту, и «Подарок к 25-й годовщине Красной Армии» на другом, прошла в период с 24 по 29 января. Далее, с 1 по 5 февраля, прошли полигонные испытания. Проходили они на Чебаркульском полигоне. Фактически сводились они к тому, что машина с серийным номером 3011 проходила путь от завода на полигон и обратно. Это и зачли за ходовые испытания, тем более проходили они в тяжелых условиях. Помимо того, что путь был засыпан снегом, так еще и температура воздуха упала до -42 градусов. Жестче условий для зимних ходовых испытаний и не придумать. Задача усложнилась тем, что в топливо попала вода, это приводила к частым остановкам. Обратный путь оказался проще: ситуация с топливом нормализовалась, а температура воздуха составила -16 градусов. Если на полигон машина шла со скоростью чистого движения 12 км/ч, то при возвращении скорость выросла до 20 км/ч. Расход топлива составил 400 литров на 100 километров, но следует учитывать сложные дорожные условия. В общей сложности машина прошла 173 километра с минимальными дефектами.

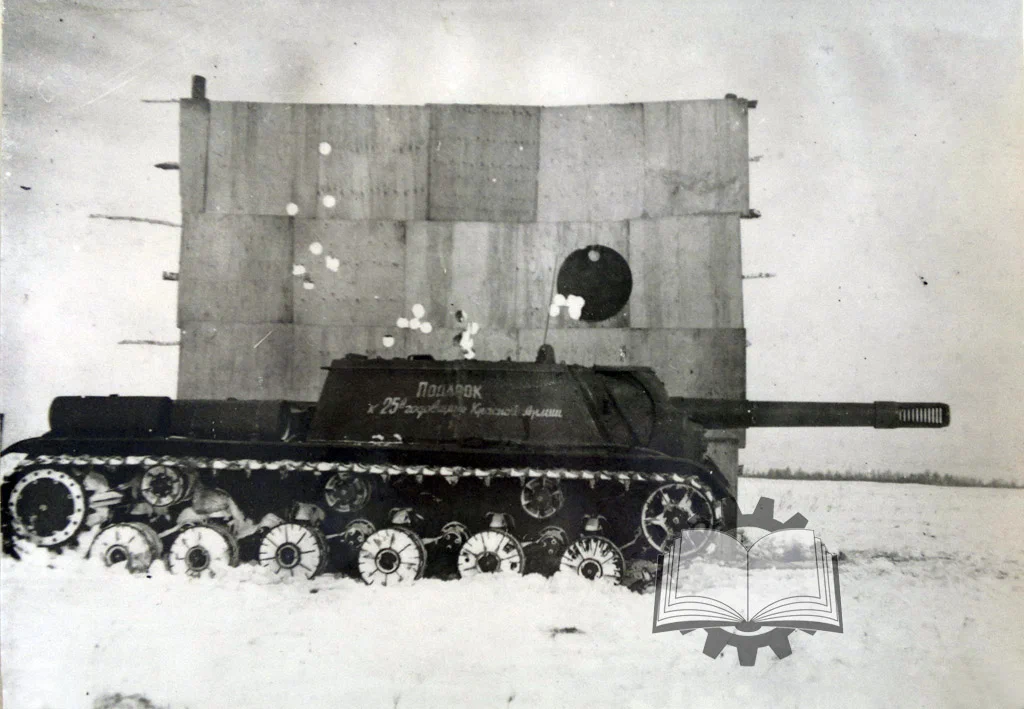

Машина имела не такую уж и плохую кучность стрельбы. Хотя скорострельность военных не совсем устроила

В ходе испытаний стрельбой вместо 3-4 выстрелов в минуту максимальная скорострельность составила 2,8 выстрела в минуту. Впрочем, и это было немало. Всё зависело от того, из какой укладки брали снаряд и заряд. В одном случае на производство выстрела тратилось 30 секунд, а в другом — 16. Проблем с вентиляцией не возникло, как и с кучностью. В ходе стрельбы происходил откат САУ на дистанцию от 70 до 250 мм, а оседание задней части, или подъем передней части составлял от 10 до 80 мм. Всего было произведено 234 выстрела, из них 100 усиленными зарядами. Прочность орудия не вызвала вопросов. Также комиссия согласилась с тем, что командир может совмещать функции радиста, тем самым от шестого члена экипажа отказались. Имелись некоторые претензии к местам наводчика и замкового, но объемы боевого отделения не позволяли кардинально изменить ситуацию.

По итогам испытаний опытный образец КВ-14 признали их выдержавшим. Отмечалось, что машина удовлетворяла большинство пунктов требований. Плюсом указали съемную крышу боевого отделения: она состояла из двух секций и крепилась на болтах. Это позволяло достаточно оперативно проводить демонтаж крыши, как и демонтаж орудия. Для повышения скорострельности предлагалось разработать орудие с клиновым затвором, что, впрочем, делать не стали. Не реализовали и предложение расширить боевое отделение в кормовой части. Большинство пунктов в списке улучшений было исполнено уже на другой САУ — ИСУ-152, появившейся существенно позже. Что же касается КВ-14, то ее приняли на вооружение Красной Армии 14 февраля 1943 года. В серию она пошла в практически неизменном виде, а ее боевой дебют состоялся на Курской Дуге. Летом 1943 года она стала самым опасным противником для новых немецких танков, тогда же и родилось прозвище «Зверобой».

Список источников:

- ЦАМО РФ

- РГАЭ

- РГАСПИ

- Архив автора

- Архив Игоря Желтова

источник: https://zen.yandex.ru/media/yuripasholok/rojdenie-zveroboia-628fe76998a878602eea2d12?&