Юрий Пашолок. Рабочая лошадка Красной армии

Содержание:

На минувшей неделе исполнилось 100 лет отечественному танкостроению. 31 августа 1920 года состоялись первые испытания «Рено-русского» — первого танка отечественной разработки, который стал серийным. Менее чем через полтора десятилетия Красная армия располагала крупнейшим в мире парком бронетанковой техники. А в декабре 1939 года на вооружение РККА приняли Т-34 — самый массовый танк Второй мировой войны и главный советский танк с 1942-го по первую половину 50-х годов.

Ежегодно во второе воскресенье сентября танкисты отмечают профессиональный праздник. К этой дате и подготовлен материал, посвящённый семейству Т-34. По поводу данной боевой машины существует масса мнений, часто противоположных друг другу. Целью этой статьи является объективная оценка Т-34, который в полной мере заслуживает звания лучшего танка в истории.

Без альтернативы

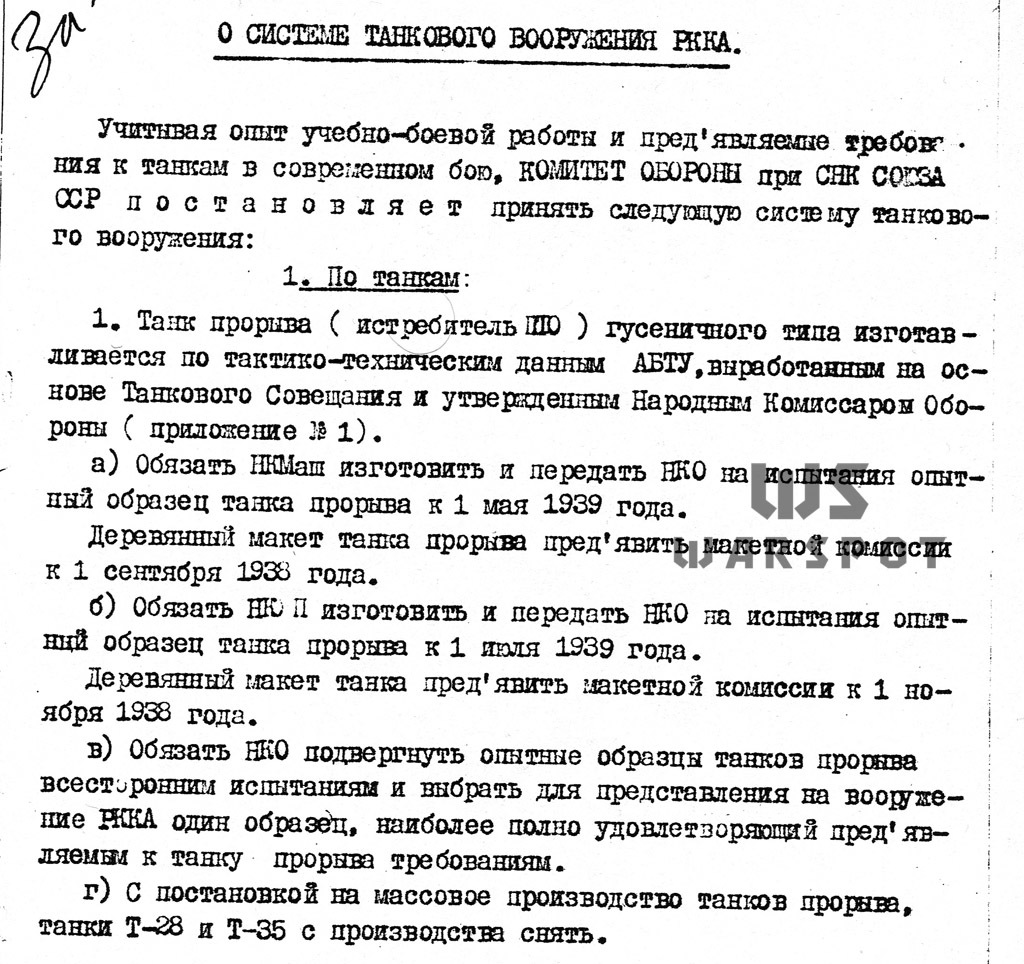

Прежде чем начать разговор непосредственно о Т-34, следует вспомнить о том, какой была система танкового вооружения Красной армии в довоенный период. В неё входили танки следующих типов:

- разведывательный (Т-37 и Т-38);

- общевойсковой (Т-26);

- оперативный (БТ);

танк качественного усил - ния (Т-28);

мощный танк особого назначения (Т-35).

Некоторое время назад появилась популярная в узких кругах теория о том, что вместо Т-34 надо было развивать Т-28. Собственно говоря, из приведённой системы танкового вооружения сразу видно, что подобные идеи ничего, кроме смеха, вызвать не могут — Т-28 относился вообще к другому типу танков. В 1938 году Т-28 и Т-35 относились к одной и той же категории — танк прорыва. По этой теме в 1938 году запустили разработку танков СМК-1 и Т-100, а позже появился КВ, который и стал сменщиком Т-28. Более того, сам Т-28 должен был уйти на покой значительно раньше, другой вопрос, что Т-29, его сменщик, потерпел неудачу. Что же касается А-20 и А-32, прародителей Т-34, то они являлись сменщиками БТ. При этом сохранились танки-разведчики (таковым стал Т-40), а «общевойсковой» танк стал «танком сопровождения» (после нескольких попыток удалось создать сменщика Т-26 — танк сопровождения Т-50)

Основой танковых сил Красной армии были «общевойсковой» Т-26 и «оперативный» БТ. Из первого эволюционировал танк сопровождения Т-50, из второго — А-32, а далее Т-34

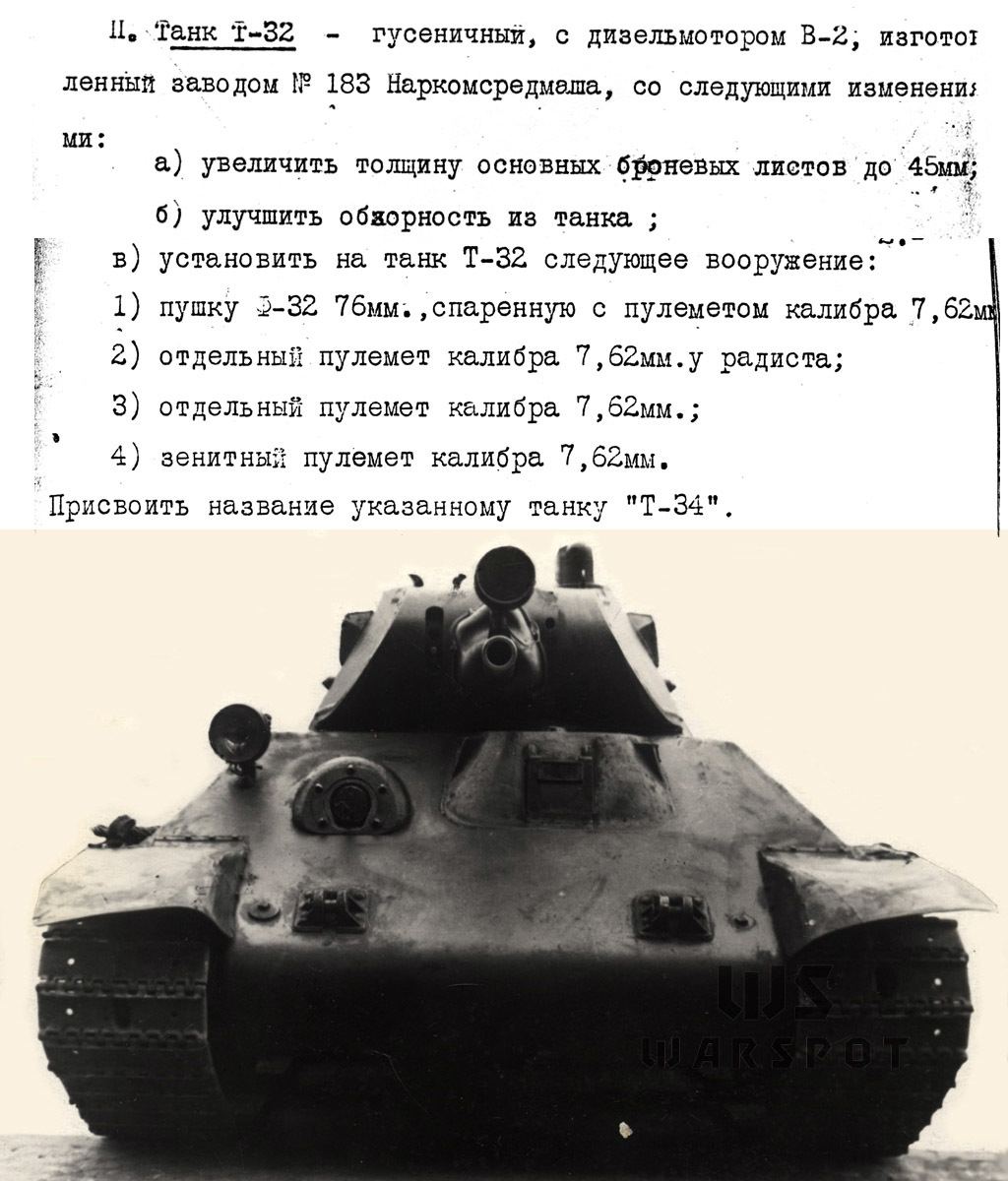

Следует отметить, что, по сути, единственными конкурентами даже не Т-34, а его предшественников являлись плавающий колёсно-гусеничный танк ПТ-1А и колёсно-гусеничный танк БТ-СВ. Обе машины исчезли из переписки ещё до лета 1938 года, и даже не было попыток создания альтернативы будущему сменщику БТ — делать его оказалось попросту некому. После волны репрессий, прокатившейся по советскому танкопрому в 1937-1938 годах, реальная конкуренция шла только на ниве тяжёлых танков. Кроме того, апологеты теории «Т-28 надо было развивать дальше» слабо понимают, что Т-28 ко второй половине 30-х годов был уже конструкцией на излёте, которой было некуда развиваться. Что же касается А-20 и А-32, то они в изначальном виде далеко не равнозначны Т-28. Эти танки имели боевую массу 18-19 т, при этом испытания показали, что на гусеничном ходу А-32 даже чуть превосходит А-20. По итогам испытаний возникла идея усилить броневую защиту Т-32, что и привело к созданию Т-34.

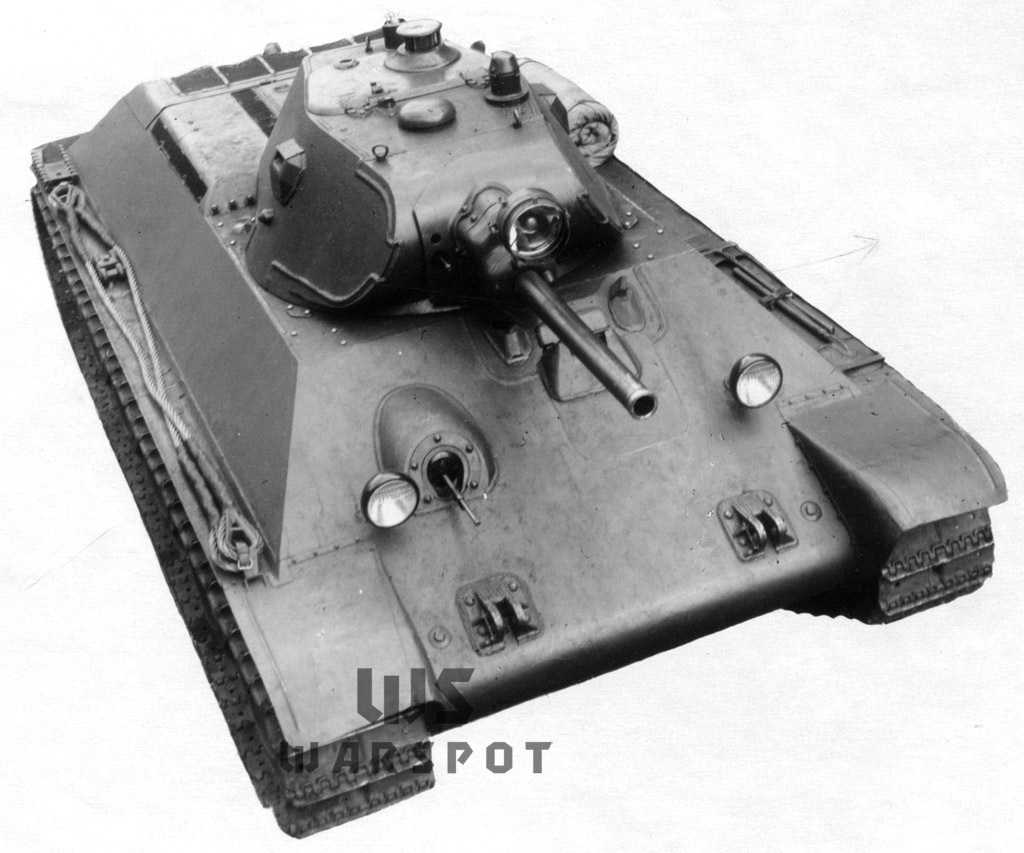

К моменту принятия на вооружение самого Т-34 не существовало. На вооружение принимался Т-32, который требовалось улучшить по броневой защите, увеличить обзорность и поставить 76-мм орудие Ф-32. Именно этот танк и получил обозначение Т-34. Боевая масса выросла до 25,6 т, в связи с чем танк подвергся существенной доработке. Касалось это и ходовой части танка. Надо сказать, что в то время столь существенный рост массы был вполне нормальным явлением. Ближайший аналог, Pz.Kpfw.III, изначально имел боевую массу 15 т, но уже в крупной серии она выросла до 19,5 т, а через год перешагнула отметку в 20 т. Резкий скачок боевой массы произошёл и в английском, и в американском танкостроении.

То, что Т-34 стал по массе примерно равным Т-28, превратившись в средний танк, являлось всего лишь результатом эволюции

По результатам всех изменений, произошедших в советском танкостроении с 1937 по 1940 год, изменилась и система автобронетанкового вооружения. В июне 1940 года было принято постановление, согласно которому в системе были тяжёлый танк КВ, средний танк Т-34, плавающий танк Т-40 и танк сопровождения Т-26. Последний предполагалось снимать с вооружения после появления нового типа танка сопровождения. Что же касается Т-28 и Т-35, то их типы не указывались. При этом в переписке именно средним танком Т-28 не назывался, да и никаких мыслей с точки зрения его развития не было ни в ГАБТУ КА, ни на Кировском заводе. То, что эти танки в итоге оказались примерно равны по массе и вооружению, — не более чем случайность.

Главный танк Красной армии

Вслед за сменой системы танкового вооружения Красной армии менялась и общая её концепция. Дело в том, что в предвоенные годы как такового среднего танка в РККА не было. Т-28, как уже говорилось, являлся «танком качественного усиления», то есть близким к танкам прорыва. Зато имелось сразу два типа лёгких танков — «общевойсковой» Т-26 и «оперативный» БТ. Последний сменил «манёвренный» танк Т-24, являясь чем-то вроде эрзац-среднего. В то время 12-тонные средние танки являлись вполне нормальным явлением, но, по большому счёту, по боевым качествам они мало отличались от лёгких.

За рубежом ситуация развивалась примерно тем же путём. Основной бронетанковых соединений были лёгкие танки, а средние танки находились в роли бедных родственников. Причины были разными: не соответствие средних танков своей роли (пример того — американский Convertible Medium Tank T4, который почти ни в чём не превосходил Light Tank M2), либо танк попросту не получался (как это было с англичанами, у которых первые после Medium Tank Mk.II крупносерийные средние танки начали строить с января 1939 года). Бывали и более сложные причины. Например, французы вместо вполне приличных средних танков Char D2 решили строить тяжёлые Char B1 bis.

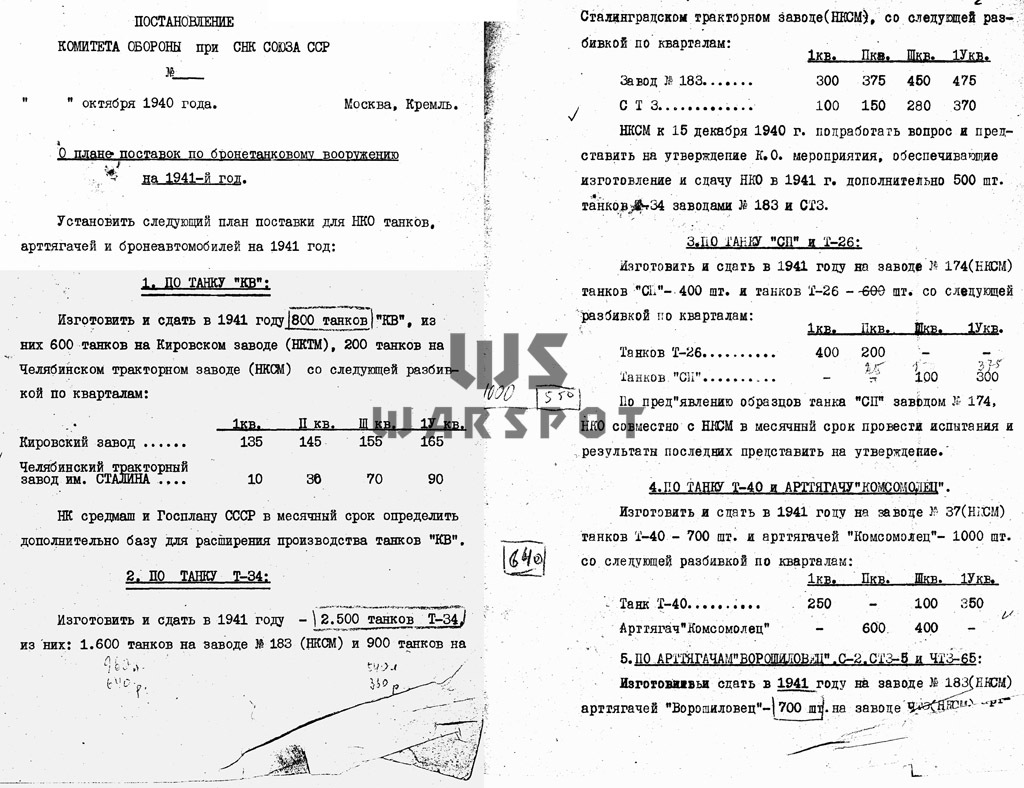

Как можно заметить, уже осенью 1940 года Т-34 являлся основным из выпускаемых танков нового поколения. В дальнейшем эта тенденция сохранялась

Так или иначе, к началу Второй мировой войны все без исключения танкостроительные державы подошли с огромными «стадами» лёгких танков. Вместе с тем, ещё до войны в ряде стран уже размышляли над тем, что главным танком является машина среднего типа. Такие мысли имелись у англичан и немцев, другой вопрос, что промышленность не поспевала за военной мыслью, да и танки зачастую оказывались не совсем тем, что требовалось. Тем не менее, уже в 1940 году англичане и немцы почти полностью перешли на танки среднего типа, причем в обоих случаях данное решение было плановым.

В СССР этот процесс немного затянулся, поскольку серийный выпуск Т-34 начался только летом 1940 года. Тем не менее, ещё по планам конца 1940 года хорошо видно, что уже к тому моменту Т-34 становится основным танком. Предполагалось, что к 1 января 1942 года их будет 2850 штук, а всего полагалось иметь 4200 танков данного типа. При этом танков сопровождения Т-50 за 1941 год предполагалось выпустить всего 800 штук. Уже потом, в июне 1941 года, появились новые цифры, которые некоторые исследователи неверно интерпретировали. Согласно им, предполагалось выпустить 4000 Т-50 в 1942 году плюс ещё 10 000 в 1943 году. На основании этих цифр и появился миф, что Т-50 предполагался основным танком. На самом деле это не более чем стремление выдать желаемое за действительное. Согласно тем же планам, танков Т-34 предполагалось сдать 8000 за 1942 год плюс 15 000 за 1943 год, да и КВ планировалось получить не намного больше, чем Т-50 (в 1942 году — 4500 штук, в 1943 году — 7500). Так что время доминирования лёгких танков закончилось ещё до войны. Другой вопрос, что на 1 января 1941 года в Красной армии имелось 9987 Т-26 и 7752 танка семейства БТ, и воевать пришлось на том, что имелось.

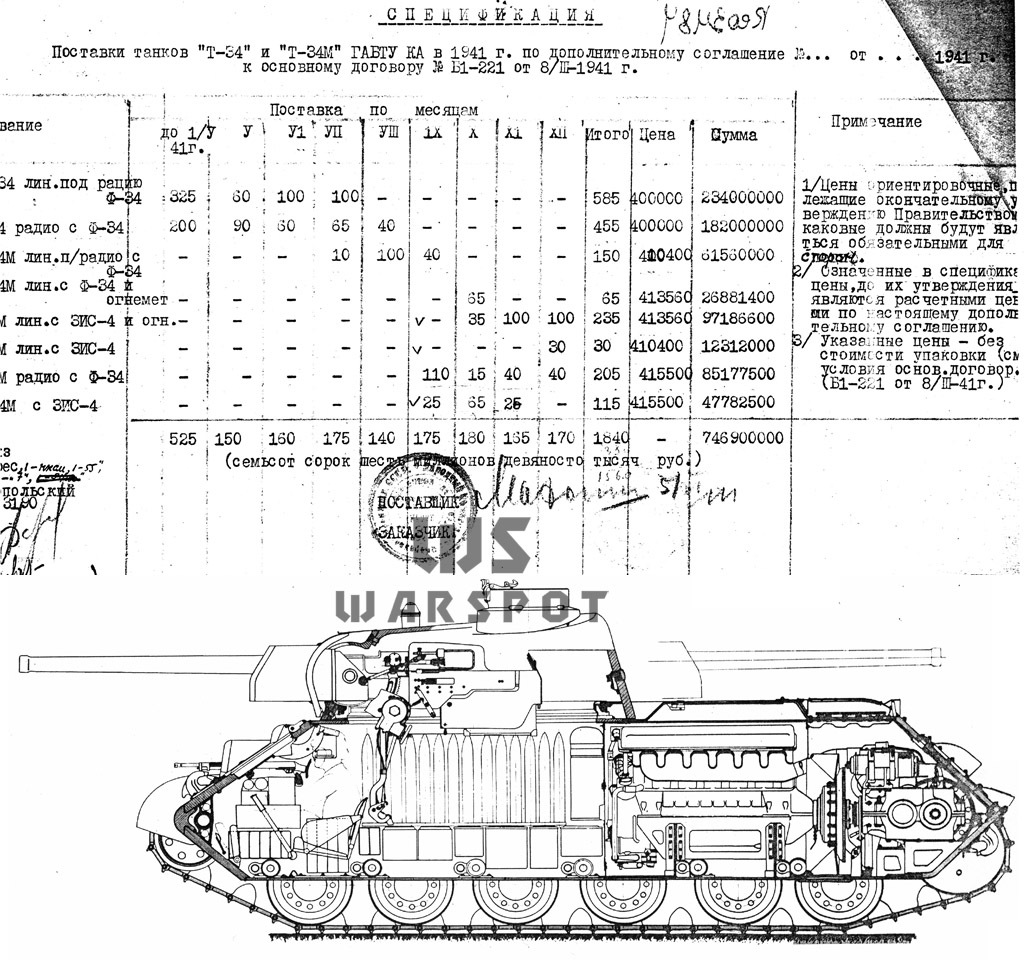

Если бы война повременила. Таким был план по выпуску Т-34 на заводе №183 с постепенным вводом в серию Т-34М, а также танков с орудиями ЗИС-4

Разумеется, начало Великой Отечественной войны сильно повлияло на планы по выпуску Т-34. Тем не менее, объёмы производства данных танков оказались примерно теми же (и даже чуть выше), что и в довоенных планах. Примерно та же ситуация сложилась с КВ. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, в отличие от того же Т-50, серийное производство Т-34 началось ещё летом 1940 года, что позволило более или менее наладить выпуск машин, включая корпусное производство. Во-вторых, к лету 1941 года танк производился уже на двух заводах (завод №183 и СТЗ), а с сентября 1941 года присоединился третий — завод №112. В-третьих, за почти год выпуска удалось отчасти решить первоочередные проблемы.

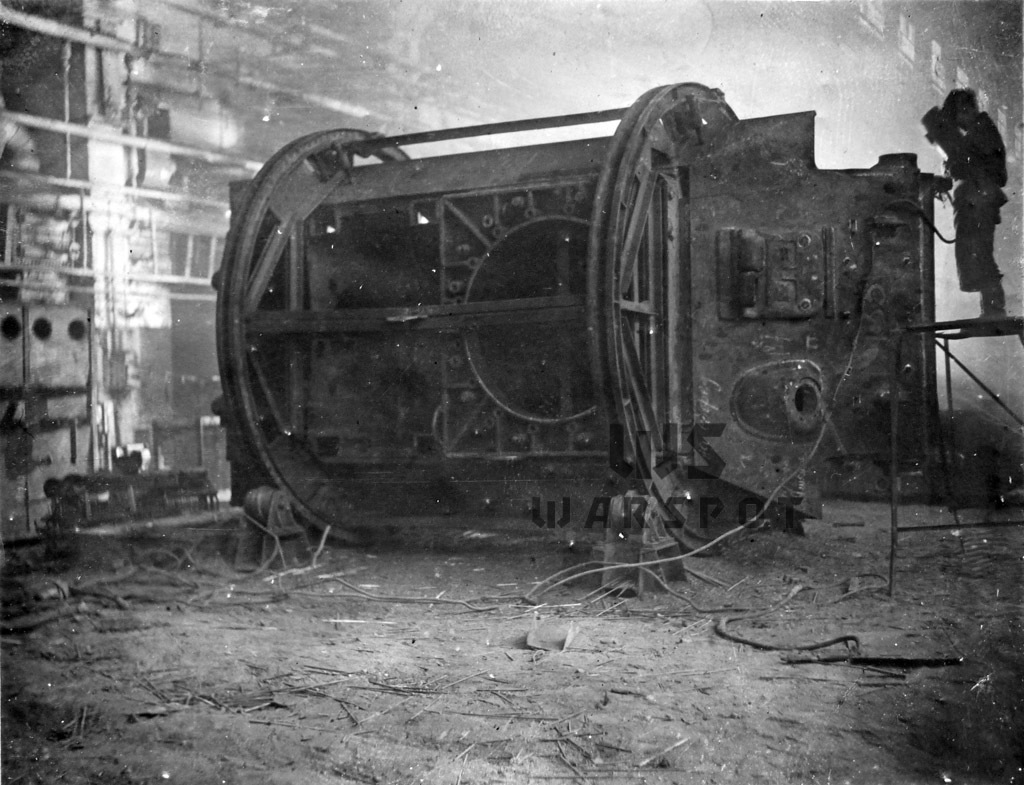

Сборка Т-34 на заводе №183 в Нижнем Тагиле. На новом месте отчасти реализовали те решения, которые закладывались в Т-34М

Естественно, у танка имелись и недостатки (о них поговорим позже), но следует отметить, что часть из них собирались решать в ходе большой модернизации, которая должна была получить обозначение Т-34М. Увы, с этим не сложилось, хотя некоторые элементы Т-34 «большой модернизации» позже попали на серийный танк. Это «шевронные» траки, люк механика-водителя с двумя смотровыми приборами, а также общая конструкция шестигранной башни плюс характерная установка вооружения. На объёмы выпуска повлияла эвакуация завода №183 из Харькова в Нижний Тагил, кроме того, пришлось эвакуировать завод №75, выпускавший моторы. К слову, двигатели некоторое время являлись узким местом. Ещё до войны предполагалось освоение В-2 на СТЗ (он там имел индекс СТЗ-12), но с этим как-то не сложилось. В конце 1941-начале 1942 года на часть Т-34 и КВ-1 ставили моторы М-17Т — впрочем, это продолжалось недолго. Завод №75 эвакуировали в Челябинск, кроме того, в декабре 1941 года был создан моторный завод №76 (Свердловск), примерно в это же время организовали завод №77 (Барнаул). Таким образом, к началу 1942 года возникли предпосылки для дальнейшего роста объёмов выпуска Т-34.

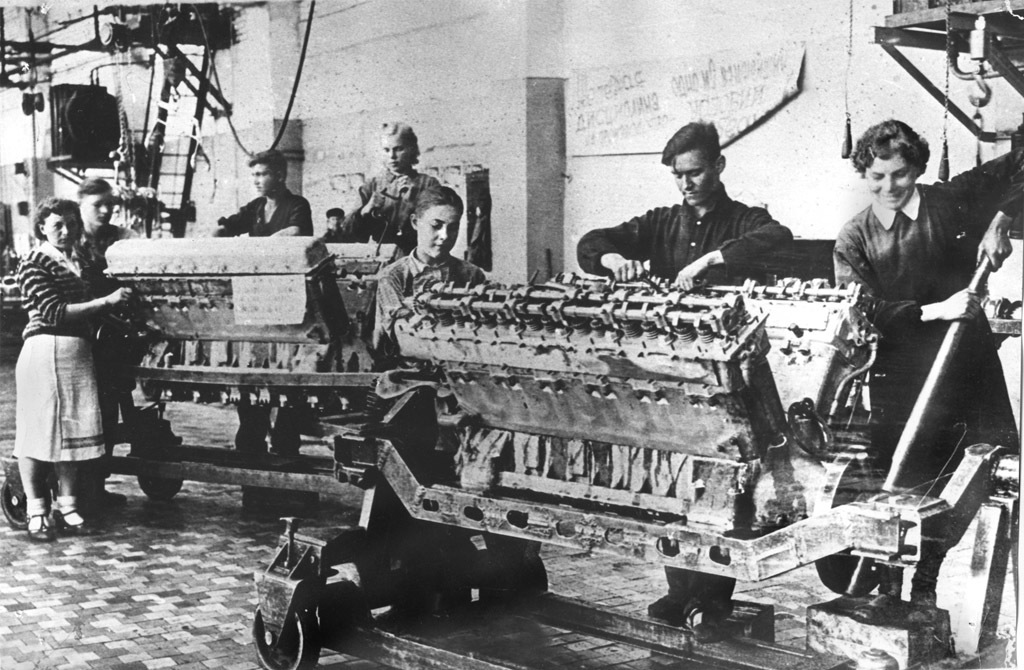

Сборка моторов на заводе №76 в Свердловске. Благодаря сборке двигателей В-2 на трёх заводах уже в начале 1942 года удалось устранить «моторный голод», который случился в конце 1941 года

Огромные потери, которые понесли бронетанковые соединения Красной армии в 1941 году, заставили пересмотреть программу выпуска танков. При этом в ней стал фигурировать танк, которого в иной ситуации и не было бы. Речь идёт о Т-60 — малом танке, созданном на базе разведывательного танка-амфибии Т-40. Да, это большой шаг назад, но Т-60 можно было строить на заводах, не имевших мощного кранового оборудования, он использовал автомобильные агрегаты, а главное, мог выпускаться массово. Поэтому не стоит удивляться, что в планах на 1942 год значилось 27 500 танков данного типа. Что же касается Т-34, то их предполагалось выпустить 15 000. Вместе с тем, надо понимать, что между планами и реальностью существует большая разница. 6 марта 1942 года на вооружение Красной армии приняли лёгкий танк Т-70, который сменил Т-50, окончательно «умерший» ещё в начале января. Он же должен был сменить и Т-60, но в реальности из четырёх заводов, выпускавший малый танк, Т-70 освоило всего два, так что планы по выпуску 27 500 «тараканов» быстро сошли на нет. Зато круг заводов, выпускавших Т-34, расширялся. 7 марта 1942 года был подписано постановление ГКО №1410 «Об организации производства танков Т-34 на заводе №174 в г. Омске.». Первые «тридцатьчетвёрки» на площадке, где ранее планировалось выпускать Т-50, сдали в июне 1942 года, и это было только начало.

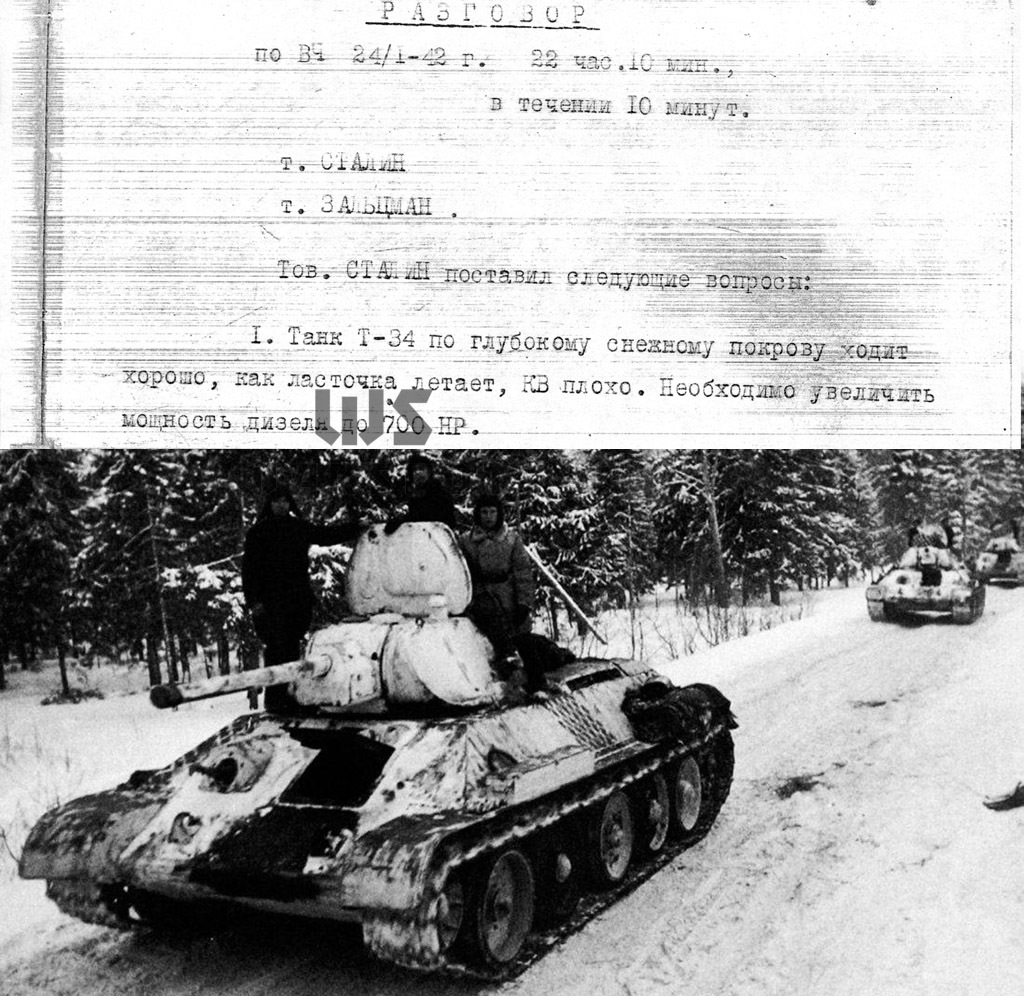

Несмотря на далеко не самый яркий дебют летом 1941 года, именно Т-34 стал тем танком, который немцы «заметили» осенью 1941 года. Особенно это стало очевидно зимой 1941-1942 годов. Т-34 оказался тем танком, который, по выражению Сталина, «как ласточка летал» по снегу. Естественно, самые большие потери несли именно «тридцатьчетвёрки», но это потому, что они чаще всего оказывались единственными танками, которые могли добраться до места сражения. Кроме того, именно Т-34 был танком, в полной мере отвечавшим требованиям, которые на него возлагались. Например, у того же КВ-1 наблюдались большие проблемы с подвижностью, а ближе к весне 1942 года массово пошли жалобы на технические дефекты (прежде всего, связанные с коробкой передач). Разумеется, на самом верху прекрасно видели, что происходит, поэтому Т-34 являлся приоритетным с точки зрения выпуска. Производство машины росло, но не теми темпами, что предполагалось. На этом фоне неудивительно, что в результате срыва выпуска Т-34 на СТЗ последовала жёсткая реакция со стороны Сталина. Нарком танковой промышленности В.А. Малышев был снят с должности (его понизили до заместителя наркома), а на его должность поставили И.М. Зальцмана, директора ЧКЗ.

Руководство ЧКЗ, включая И.М. Зальцмана (в центре) на фоне Т-34. Этот танк на полтора года стал главной продукцией Танкограда

Исааку Моисеевичу, который занял должность наркома танковой промышленности 1 июля 1942 года, был поставлен недвусмысленный приказ — поднять производство Т-34 любой ценой. Уже в начале июля 1942 года прекратили выпуск Т-60 на заводах №37 и №264 (последний полностью перешёл на выпуск корпусов для Т-34), а 5 числа решили организовать производство Т-34 на ЧКЗ. 28 июля было принято решение о передаче завода №37 в структуру УЗТМ, а также об организации на нём выпуска Т-34. Результатом стало то, что в сентябре 1942 года Т-34 выпускали на шести заводах. Правда, уже вскоре «отвалился» СТЗ, поскольку на его территории начались бои. Тем не менее, за октябрь 1942 года сдали 1499 Т-34, а за декабрь — рекордные 1568 штук.

Выбывший до конца войны СТЗ «сменил» ЧКЗ, где с осени 1942 по март 1944 года главным танком стал Т-34. Ради него «подвинули» выпуск тяжёлых танков, их число резко сократилось. Данный шаг был единственно верным: на тот момент выпуск Т-34 являлся более важным, чем КВ-1с, тем более что тяжёлый танк имел то же самое вооружение и не так сильно превосходил по броневой защите. Столь энергичные действия имели предсказуемый результат: за 1942 год было сдано чуть больше 12 500 танков данного типа. Ещё больший объём произвели в 1943 году: за это время было сдано больше 15 000 Т-34, на объёмы не сильно повлияло даже прекращение выпуска данных танков на УЗТМ летом 1943 года. Это оказалось связано с тем, что в Свердловске решили сосредоточиться на выпуске САУ с использованием базы Т-34. При этом на втором месте по выпуску оказался ЧКЗ — почти 3600 танков.

Ситуация изменилась только весной 1944 года. Она была связана с двумя событиями. Во-первых, началось производство модернизированной версии Т-34, получившей обозначение Т-34-85. Во-вторых, на ЧКЗ начался выпуск тяжёлого танка ИС-2. В связи с тем, что новый танк решили выпускать в куда больших объёмах, нежели его предшественников, ЧКЗ оказался перегружен, поэтому в марте 1944 года выпуск Т-34 на нём прекратили. Тем не менее, за 1944 год было выпущено более 14 000 Т-34, из них большинство (10 632) относилось к версии Т-34-85. Данная машина оставалась наиболее приоритетной, поэтому даже выпуск потенциального сменщика, Т-44, было решено организовать на новой площадке — возрождённом в Харькове заводе №75. При этом производство Т-34-85 продолжалось до 1946 года — при наличии Т-44 это может показаться странным, но лишь на первый взгляд. Во-первых, Т-44 осваивался довольно тяжело, во-вторых, его сменщик, Т-54, в этом отношении оказался ещё хуже. Поэтому заводам дали план выпускать танки до организации выпуска Т-54, а завод №174 и вовсе временно перевели на выпуск СУ-100. С этим же связано и то, почему в 50-е годы на территории Польши и Чехословакии сначала организовали выпуск Т-34-85. Более современный Т-54 ещё требовал доводки, а Т-34-85 был проще, и обкатать на нём производство оказалось легче.

Удачный, массовый, долгоиграющий

Безусловно, самый сложный вопрос — это то, почему же Т-34 является лучшим танком в истории. По этому поводу сломано немало копий, и очень часто приводятся доводы, вызывающие недоумение. Разумеется, обычно на вершину стараются поставить Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E — машину действительно достойную и очень сильно влиявшую на исход боёв в 1943-первой половине 1944 годов. Но многие «Тигр» сильно переоценивают. Во-первых, понятие «лучший танк» имеет целый ряд параметров, и по ряду из них немецкий тяжёлый танк вызывает немало вопросов. Это и массовость, и надёжность, да и к лету 1944 года уже не он был «вершиной пищевой цепочки». У тяжёлых танков ИС-2 по этому поводу было своё мнение, причём базируется оно, в том числе, и на статистике потерь. Во-вторых, «долгоиграющим» «Тигр» не был, и после войны почти никто не взял его на вооружение. В-третьих, боеспособность «Тигров» обеспечивалась немаленькой обслуживающей структурой — грубо говоря, за каждым из них ехал вагончик запчастей. Если смотреть на вещи объективно, то лучшим немецким танком был не «Тигр», не «Пантера», а скромный Pz.Kpfw.IV, настоящая машина-солдат, выпускавшаяся с начала войны и до её конца — именно на плечи «четвёрки» возлагалась основная нагрузка. После окончания войны её служба продолжалась ещё два с лишним десятка лет, вот только Pz.Kpfw.IV очень сложно назвать лучшим танком Второй мировой.

По поводу Т-34 существует множество мнений, зачастую диаметрально противоположных. Одни ищут в танке исключительно достоинства, другие же старательно выискивают недостатки. И то, и другое является занятием интересным, но во многом бесполезным. Наверное, для кого-то это будет неожиданностью, но любой танк является результатом компромисса и имеет свой набор достоинств, а также недостатков. При этом достоинства с недостатками очень часто пересекаются друг с другом. Идеальным не был и Т-34, тем не менее, на начало Великой Отечественной войны он являлся лучшим в мире средним танком. Он обладал наилучшей броневой защитой, самым мощным в классе орудием, а также наилучшей подвижностью. При этом в марте 1941 года орудие Л-11 заменили на более мощную и удачную систему Ф-34, имевшую и более надёжную защиту. Вместе с тем, имелись и недостатки. Ключевым являлась неважная обзорность, с которой, кстати, часто путают прицелы. Как раз с прицелами дело обстояло весьма неплохо, но танк был «слепой», особенно с точки зрения обзора по флангам.

Вместе с тем, переоценивать Т-34 не стоит. У него имелся ряд недостатков, прежде всего, связанных с обзорностью, а бортовая броня не защищала от огня 37-мм пушек на дистанции 200-300 м

Плохой идеей оказалось и использование единого башенного люка. Его старательно внедряли со времён А-20 — замысел состоял в использовании большой створки как своеобразного щитка, чтобы можно было отстреливаться от противника. Похожее решение можно увидеть и на башне БА-10. Вот только такой люк оказалось сложно открывать. Нередко в минус ставят и низкий ресурс моторов В-2, но на самом деле это из области «слышали звон, но не знают, где он». Ещё в январе 1941 года мотор В-2 успешно выдержал испытания в 150 моточасов, и завод №75 продолжал движение в данном направлении. Кроме того, улыбку вызывает мнение о том, что свечная подвеска плохая в принципе. Во-первых, на это с удивлением смотрит целый ряд машин, включая «Меркаву». Во-вторых, продольная раскачка, главная проблема БТ и Т-34, была «вылечена» на английских «крейсерах» ещё в 1939 году — случилось это благодаря внедрению телескопических амортизаторов. В-третьих, без этих самых амортизаторов раскачка будет и у торсионной подвески. По сути, единственным минусом свечной подвески является большой объём занимаемого места, но и это вполне решаемо, как показал опыт всё той же «Меркавы».

Т-34 с литой шестигранной башней. В данном танке отчасти реализовали идеи Т-34М. Впрочем, большинство новаторских идей пришлось оставить на потом

Следует лишний раз отметить, что во второй половине 1941 года Т-34 ждали существенные изменения. Ещё с конца 1940 года прорабатывался вопрос о переводе машины на торсионную подвеску и расширению погона башни до 1600 мм, а также увеличению экипажа до 5 человек. При этом поначалу также хотели убрать люк механика-водителя с лобового листа корпуса. Этот уязвимый элемент пытались убрать ещё на А-34, но «будка» получилась неудачной, поэтому на серийных танках стоял одностворчатый люк с тремя смотровыми приборами. По результатам метаморфоз в серию предполагался Т-34М, финальная версия которого была куда больше похожа на Т-34, чем исходный вариант. Толщина лобовой детали корпуса возрастала до 60 мм, механик-водитель получал люк с двумя смотровыми приборами, монтировалась торсионная подвеска и «шевронные» траки. Ставилась совершенно новая, шестигранная башня с командирской башенкой и чуть улучшенной ситуацией со смотровыми приборами, а также новой орудийной установкой.

Война, начавшаяся 22 июня 1941 года, не позволила внедрить этот танк, поэтому воевать пришлось на том, что имелось. Тем не менее, часть идей Т-34М внедрили на танках ещё в 1941 году. Особенно это касалось танков завода №183 в ходе развёртывания серийного производства в Нижнем Тагиле. Шестигранная башня с небольшими круглыми люками и характерной установкой вооружения — это прямой «привет» от Т-34М.

Несмотря на не самую высокую эффективность применения советских танков в 1941 году, уже осенью немцы в полной мере «заметили» Т-34

Отдельно следует отметить боевую эффективность Т-34 в первый год войны. Нередко задаётся вопрос — если Т-34 был так хорош, почему их столько потеряли? Ответ на этот вопрос комплексный. Во-первых, нужно помнить о существенной проблеме с обзорностью, в результате которой больше половины поражений приходилось в борта. Во-вторых, Т-34 имел лёгкое противоснарядное бронирование, надёжная защита от 3,7 cm Pak имелась только в лобовой части корпуса. С бортов и башня, и корпус пробивались 37-мм снарядами на дистанции 200-300 м. В-третьих, многие забывают, что основным врагом танка является отнюдь не другой танк, а артиллерия. А с противотанковым вооружением у немцев дела обстояли весьма неплохо. В-четвёртых, немцы уже имели богатый опыт боевых действий, а для большинства экипажей Т-34 это были первые бои. С учётом общей неразберихи лета-осени 1941 года, это вносило серьёзный вклад в общую картину. Наконец, обычно боевой дебют танков заканчивался далеко не радужно, и это вполне обычное явление. Тем не менее, к осени 1941 года немцы стали более чем замечать Т-34. В значительной степени это оказалось связано с тем, что «тридцатьчетвёрки» стали составлять всё больший процент боевых машин Красной армии. Только за июль-август 1941 года было сдано 723 Т-34, а всего за 1941 год удалось сдать 1886 танков данного типа. А поскольку Т-34 — это совсем не БТ или Т-26, которые поражались практически из любых видов противотанковых средств, именно на них стали идти «жалобы» из немецких войск. И их действительно стали бояться.

Сложившаяся ситуация заставила осенью 1941 года «заморозить» дальнейшее развитие Т-34, на первый план вышли другие параметры. Прежде всего, это касалось упрощения конструкции, а также роста объёмов выпуска. На этом поприще КБ завода №183 в конце 1941-начале 1942 годов провело огромную работу. В результате трудоёмкость танка резко снизилась. Если летом 1941 года стоимость Т-34 составляла 400 000 рублей, что было существенно выше Pz.Kpfw.III, то уже в 1942 году танк обходился в 240 000 рублей. Это удалось благодаря большому объёму упрощений. Была введена автоматическая сварка корпусов, разработанная академиком Е.О. Патоном. Кроме того, в рамках упрощений целый ряд деталей стал изготовляться методом литья.

Разумеется, имелась в этом и обратная сторона медали. Дело в том, что литая башня получалась тяжелее сварной, поскольку 45 мм катаной брони соответствовали 52 мм литой. Да и другие упрощения поднимали массу танка. Поэтому в 1941 году масса Т-34 составляла 27 500 кг, в 1942 году она преодолела отметку сначала 29 т, а к 1943 году достигла отметки 30 т. В результате начались проблемы с бандажами опорных катков. Надо сказать, что сначала возникли проблемы с резиной в целом, поэтому на ряде заводов в серию пошли опорные катки с внутренней амортизацией. Правда, от них старались избавиться, поскольку они получались хуже обычных катков с внешней ошиновкой. Тем не менее, на ряде заводов их продолжали выпускать до 1943 года включительно. Но уже к концу 1942 года пошли жалобы на разрушение бандажей опорных катков.

Разрушение бандажей опорных катков оказалось связано с возросшей боевой массой, да и с самой резиной отмечались проблемы. При этом осмолении дальнейший выход из строя отмечался на высоких скоростях движения (свыше 30-40 км/ч). При этом следует отметить — данная проблема была совсем не уникальной. Столь любимый некоторыми авторами «скоростной» Pz.Kpfw.III имел ровно те же проблемы ещё с массой 19,5 т, поэтому сначала рекомендовали не развивать скорость выше 40 км/ч, а затем и вовсе поставили новую коробку передач, с которой он быстрее 40 км/ч не ездил. Примерно тот же лимит имел и Medium Tank M4. Фактически на испытаниях в Советском Союзе M4A2 разгоняли до 50 км/ч, но при таком режиме долго бандажи опорных катков не «жили». Масса вопросов есть и к Pz.Kpfw.Panther: в немецких отчётах по испытаниям разрушенные бандажи опорных катков фигурировали регулярно. Не просто так шли работы по внедрению на этих танках опорных катков с внутренней амортизацией.

Обратная сторона наращивания выпуска. Даже командирская башенка на Т-34 появилась только во второй половине 1943 года

С разрушением бандажей на Т-34 боролись не один год, отчасти победив проблему в 1944 году. Вместе с тем, разрушение опорных катков было не главной проблемой. Для начала, на ряде заводов отмечались проблемы с качеством броневых листов (особенно это касалось продукции завода №112). Кроме того, требование летом 1942 года взвинтить темп выпуска танков тормозило внедрение новых элементов, которые повышали боевую эффективность танка. Например, к командирской башенке вернулись уже в 1942 году, но внедрить её удалось только летом 1943 года. При этом приборы наблюдения так и оставались далёкими от идеала вплоть до появления Т-34-85. Наконец, необходимость высоких объёмов выпуска привела к тому, что ни в 1942, ни в 1943 годах сменщика Т-34 так и не состоялось. Это аукнулось уже летом 1943 года, когда на Курской дуге дебютировали Pz.Kpfw.Panther. Да и в 1942 году немецкие танки были уже не те, что летом 1941 года. Pz.Kpfw.III получили длинноствольные 50-мм орудия, а Pz.Kpfw.IV — 75-мм длинноствольные орудия. Кроме того, у немецких танков усилилась броневая защита. Так что воевали они уже на равных с Т-34, хотя «синдром Т-34» у экипажей немецких средних танков остался.

Наглядное сравнение проходимости танков-одноклассников. Если Pz.Kpfw.III проходил снежные валы за 16 минут, то Т-34 пробил их за 10 секунд

Несмотря на то, что в 1942-1943 годах немцы провели модернизацию Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV, эти танки всё равно уступали Т-34 по ряду параметров. Как показали испытания трофейного Pz.Kpfw.III Ausf.H зимой-летом 1942 года, немецкий танк уступал не только по скорости движения. Проходимость немецкой машины оказалась одной из наихудших среди испытуемых танков, в болотистой местности она быстро садилась на брюхо. Ещё хуже ситуация оказалась на зимних испытаниях. Особенно показательным оказалось преодоление снежных валов. Если Pz.Kpfw.III для этого потребовалось 16 минут, то Т-34 пробил заграждение за 10 секунд. Всё дело в удельной мощности, массе машины и удельном давлении на грунт. Причём испытывалась немецкая машина с боевой массой 21,5 т, а модернизированные Pz.Kpfw.III тянули уже на 22,5 т. Нагрузка на шасси оказалась настолько чрезмерной, что 75-мм пушку KwK 40 L/43 на Pz.Kpfw.III было уже не поставить. Это удалось сделать на Pz.Kpfw.IV Ausf.F2/Ausf.G, но при этом боевая масса выросла сначала до 23,6 т, а далее и вовсе до 25 т. Даже с таким усилением броневой защиты у Pz.Kpfw.IV имелось уязвимое место — башня. Её лобовая часть так и осталась толщиной 50 мм.

О немецких танках в этой статье говорится не просто так. Дело в том, что ресурсы по модернизации Pz.Kpfw.III закончились ещё к началу 1942 года, а у Pz.Kpfw.IV — к концу 1942 года. При этом даже смена Pz.Kpfw.III в серии на «Пантеру» решала далеко не всё. Самым массовым немецким танком 1943-1945 годов был Pz.Kpfw.IV, и на фоне его упрощений проблемы Т-34 выглядят детской шалостью. Танк постепенно терял приборы наблюдения, по итогу к 1944 году осталась только командирская башенка. Так что теперь проблемы с обзорностью были уже у немецкого танка. На Pz.Kpfw.IV Ausf.J убрали мотор поворота башни, так что теперь имелась и проблема манёвренности огня. Всё это происходило на фоне того, что танк продолжали упрощать.

В это время с Т-34 происходили совсем иные метаморфозы. Постепенно танк стал на 100% радийным, внедрили командирскую башенку, а в январе 1944 года началось производство Т-34-85. Сначала это был танк с двухместной башней и орудием Д-5Т, а с марта 1944 года начался выпуск основного варианта — с трёхместной башней и 85-мм орудием С-53 (позже — ЗИС-С-53). Запаса прочности шасси хватило на то, чтобы поставить более крупную и защищённую трёхместную башню, в которой стояло орудие, существенно повысившее боевую эффективность танка. Одновременно резко улучшилась обзорность танка, по этому показателю Т-34-85 превосходил все немецкие танки того периода. Конечно, «Пантера» являлась для Т-34-85 сложной целью (с лобовой проекции советский танк поражал её только в лоб башни), тем не менее, его основным визави был Pz.Kpfw.IV. Самое же главное, шасси Т-34 позволило существенно улучшить танк. Причём летом 1944 года толщина лба башни выросла до 90 мм — совсем не лишнее улучшение. Позволить себе провести столь существенную модернизацию во время войны смогли только американцы на своём Medium Tank M4.

Модернизация проходила на фоне дальнейшего снижения стоимости танка. К концу производства Т-34 стоимость танка выпуска завода №183 составляла 144 230 рублей. Стоимость Т-34-85 составляла 164 000 рублей, в обоих случаях не учитывалась стоимость орудий. Экономика была важной слагаемой того, что есть лучший танк. Естественно, дешевизна имела обратную сторону — после войны Т-34-85 проходили модернизацию, целью которой было увеличение надёжности. Другой вопрос, что во время войны имелись иные критерии. Грубо говоря, танк должен был прожить минимум одну боевую операцию. И если внимательно изучить вопрос, выяснится, что в других странах подход, в конечном счёте, оказался примерно тем же, вот только СССР и США смогли поддержать подобный темп, а немцы нет. Даже в благополучные годы реальные объёмы выпуска немецких танков весьма сильно не совпадали с потребностями. Например, в августе 1943 года вместо 295 Pz.Kpfw.IV было поставлено 272, а вместо 232 «Пантер» — всего 153; в ноябре того же года, при плане 350 Pz.Kpfw.IV, удалось получить 269 танков, а из 300 «Пантер» — 222 штуки. Немцы и были бы рады выпускать такой же объём танков, как СССР и США, но английские и американские бомбардировщики с 1943 года стали вносить в их планы свои коррективы.

После войны эксплуатация Т-34-85 продолжалась долгие десятилетия. Официально с вооружения российской армии танк сняли только в 1997 году, а кое-где он всё ещё продолжает нести службу

Фактически лучший танк — это тот, что по совокупности имел оптимальные характеристики, мог одинаково хорошо выполнять широкий круг задач, быть относительно дешевым, при этом являться массовым, легко обслуживаться, а также иметь большой запас по модернизации. Если подходить именно с этой точки зрения, то финалистов в данном соревновании оказывается два — Т-34 и Medium Tank M4. При этом на стороне Т-34 оказывается то, что его удалось производить в огромных количествах при крайне сложных экономических условиях, а также рабочими низкой квалификации, включая женщин и детей. Кстати говоря, оба «финалиста» умудрились «пересидеть» своих сменщиков. Т-44 так и не стал полноценной заменой Т-34-85, а его боевая карьера ограничилась Будапештом осенью 1956 года. У американцев же Medium Tank M26 так и не стал полноценной заменой семейства Medium Tank M4. Предшественник же в различных вариациях прослужил до 2000-х годов. О Т-34-85 и говорить нечего — до сих пор в локальных конфликтах нет-нет, да промелькнёт знакомый силуэт. Так сложилось, что к концу войны появился ряд танков, которые оставались актуальными и сильно позже её окончания. Естественно, для борьбы с современными танками Т-34-85 уже не хватало, но для поддержки пехоты — вполне. Сегодня эти машины используются, скорее, как самоходные пушки. Тем не менее, тот факт, что танк, созданный как «быстрое решение» в конце 1943 года, всё ещё иногда воюет, говорит о многом.

Автор благодарит Игоря Желтова (г. Москва) и Алексея Макарова (г. Москва) за помощь в подготовке данной статьи и предоставленные материалы

Источники

- РГВА

- РГАЭ

- ЦАМО РФ

- Фотоархив автора

- https://t34inform.ru

- http://mpr.midural.ru/75-let-pobedy/

источник: https://warspot.ru/17964-rabochaya-loshadka-krasnoy-armii

По результатам дискуссии внес изменения в текст.

Спасибо всем, кто помогал!

В догонку, если можно), вот чем был хорош ДП в том числе в сравнении с зарубежными аналогами? Тем , что был самый легкий и дешевый. Вот и думаю, а что лучше 1000 ДП или 400 единых пулеметов? Или во взводе 2 единых или 5 ручных? А чудес ведь не бывает, одинакового количества их не произведут.

ГВГ был сопоставим по цене. Кроме того, важен критерий цена/качество. И наконец, ДП не мог заменить единые и станковые пулеметы. В принципе не мог. Отделение с ДП однозначно проигрывало отделению с MG-42.

Ну ДП особо дешевым не был- поэтому я и предлагаю его модернизировать под штамповку (по возможности). И я не предлагаю особый единый пулемет- я предлагаю модификацию ДП — которая будет слегка дороже.

Извините -не понял логики. Если ствольная коробка перегружена- ее надо усилить. А штамповка сама по себе не ослабляет конструкцию- только неправильная штамповка ослабит. Но ведь мы делаем это в мирное время- у нас есть возможности довести до ума.

И ДП-27 почти не имел штампованных деталей. Это ДПМ имел несколько, но при его модернизации перевод на штампованные детали не требовался- чтобы не останавливать производство

ДП особо дешевым не был- поэтому я и предлагаю его модернизировать

вам шашечки или ехать? (с) во-первых, всё познается в сравнении. и тут цена в рублях за 1 ДП не такая уж и большая. а во-вторых и в-главных, ДП и так выпускался в огромных количествах (за исключением, пожалуй, первых месяце войны). зачем вмешиваться в процесс? вмешательство ради вмешательства? «работает? не мешай!» (с) любое изменение в конструкции — это шанс не только улучшить, но и ухудшить изделие

ДП мы все равно собираемся модернизировать. Не вижу почему нельзя улучшать. Из боязни испортить? Так ведь делать это попросим Дягтерева- а он и сам в это время работал над улучшением ДП. Так что шанс есть.

Из ГВГ можно получить пулемет легче, дешевле и лучше чем РП-46.

Эээ…… А наладить производство ленты мы тоже Дягтерева попросим?

Ну наладили же это во время войны.

Да и авиационные пулеметы тоже их уже используют

Немножко не по теме, но просто интересная информация:

оказывается металлические ленты от MG-34 подходили к нашим Максимам!

Я не знал.

Может быть и подходил. От только во многих местах говорили, что и с нашей лентой максач не очень сожительствовал….. Пришлось даже какие-то кунштюки подшаманивать…..

Патрон то встанет без вопросов, но сможет ли наш патрон быть извлечён — неуверен. Глядя на фото ленты визуально кажется, что края рантов гильз будут слишком впритирку друг другу..

Испытывали, работал

Вот ссылка https://novate.ru/blogs/260220/53578/

Как я понял они вставляли патроны наоборот

И еще информация :

В 1932 году финская армия получила металлическую ленту конструкции Аймо Лахти. Причём, осознавая слабость промышленности, конструктору удалось обойтись без пружинных связей между гнёздами, как в немецких лентах, взяв за основу рассыпную ленту Prideaux и дополнив её дополнительным связующим элементом. Эта нерассыпная металлическая лента была запатентована в Великобритании 12 октября 1933 года.

Вместимость металлической ленты ограничена 200 патронами.

Из за жесткости металлической ленты никакого наконечника не требуется- вставка в лентоприемник происходит просто, вдвигая ленту руками.

В результате получилась вполне добротная и достаточно дешёвая лента к пулемёту «Максим», правда, чуть тяжелей немецкого образца.

В 1932 году финская армия получила металлическую ленту конструкции Аймо Лахти.

Финская армия и магазин под трехлинейный патрон изобрела и приняла на вооружение…Только был нюанс))

Видос по ленте поискать?))

Ну наладили же это во время войны.

Обьем налаженного в студию можно?

Да и авиационные пулеметы тоже их уже используют

а почему тогда не личный самолёт каждому жителю СССРа-ведь Уже используют…

МдЭ…Ничего не забыли и ничему не научились…

Натурально, а еще чуть позже наладили АК-47….. И ПК……

Тольковам это надо сделать на 10 лет раньше, без опыта войны и л-л……

Тольковам это надо сделать на 10 лет раньше, без опыта войны

1.????А причём опыт войны?Открываем книгу «Шквальный огонь» и умиляемся метленту каждый год почитай рэзали))

и л-л……

???В США откуда метлента?))Попаденчески-пулеметно-ленточное -2

1.В данном разе — для осознания, шо это именно НАДО. ИМХО, само собой))

А то у нас и ШКАС был(с лентой, кстати)). Но вот если прикинуть стоимость владения и …. стоимость/эффективность….

2.А тут опять же и возможность потребное количество нужного металла производить, и обрабатывать и все такое. А вовсе не получать от поганых ленту….

Я пропустил раздел «Гранаты и гранатометы», поэтому добавил их сейчас.

Просьба к админу помочь с форматированием

Ну или подсказать где я могу этому научиться

Спасибо!

Единственная дельная мысль это — сделать специальный патрон под пистолет-пулемёт. Остальное из области фэнтези. Ну разве, что сделать самозарядную винтовку, но если по уму делать там от СВТ ничего не останется..

Что именно фэнтези, коллега? Все описанное было сделано- просто позже чем хотелось бы.

Вот именно, что сделали после войны, а вы хотите ДО. Или думаете без попаданца никто не знал, что лучше иметь пулемёт под стальную ленту или не пытались присобачить коробчатый магазин на дегтярёва ? Магазин на тридцать патронов кстати так и не смогли, а ленту промышленность не тянула. Вся подходящая сталь уходила на авиацию плюс ДШК. И попаданцев хоть батальон присылай толку не будет..

Вот именно, что сделали после войны,

++++

ППС-42, ДПМ-44, СКТ-40, СГ-43 все запустили во время войны.

Например пистолетная рукоять и перенос пружины на ДП были в проектах до войны. Пулемет Горюнова тоже.

Спорно. Но спорить не буду.

И дать оружие под него большинству пехотинцев. Возможно. Но знатоки должны сказать о характеристиках патрона, а то, может, М43 получится.

Просто же для ПП ничего лучше ТТ не надо.

Возможно. 7.62х25 действительно хороший патрон.

Но как по мне новый патрон изрядно добавит дальности и точности, и почти не изменит цену. Есть смысл.

Но не настаиваю. Поставьте на голосование.

Новые патроны в 38 году уже поздновато вводить. Для ПП в своё время кстати выпускали вариант патрона 7,62*25 повышенной мощности. Вроде как такие патроны и до нашего времени на складах долежали.

Правильно. Я уже говорил что это вариант улучшения.

А на счет поздно — не согласен. У нас ПП в армии практически не было до 1940г. И потребности в таких патронах не было.

Так что ПП и патроны для них одновременно в 1939 — как раз вовремя

специальный патрон под пистолет-пулемет — это «смерть логиста». Наши дальневосточные соседи создали нечто подобное (правда для пулемета). Тыловые службы снабжения и солдаты получали неизгладимое удовольствие…

Не так что бы очень. Было такое и справлялись. Всего-то и нужно обозвать его как «Автоматный патрон».

А в РИ ( если не изменяет память) было 2 типа 7.62х25- для пистолета и усиленный для ПП- причем не взаимозаменяемых. Вот это проблема!

Увы изменяет.

В СССР отличие в 7,62 мм патронах между автоматным (для ПП) и пистолетным было в номенклатуре пуль и примененных материалах. Все остальное было плюс/минус тем же. «Усиленным» 7,62х25 ТТ был изначально.

Ну что же, спасибо за уточнение. Приму к сведению.

Я думаю пистолетным вариантом можно было заряжать ПП, а вот наоборот вряд ли.

Это всё сказки про трудности тыловых служб. А если посмотреть сколько было видов снарядов и по тоннажу там были ого-го какие объёмы и ниче-го как-то ведь справлялись, каждый получал нужное. А разобраться с патронами к стрелковке, не сложней чем отделить портянки от рукавиц..

В мирное время — возможно. В военное же увы…

В качестве примера: в С96 патроны от ТТ влазят, только С96 живет после этого ну очень не долго…

Вот для этого и делались разные патроны, чтобы не влазили ?

Карабин со складным прикладом по образцу МП-40 для ВДВ, морской пехоты, горнострелков и пограничников.

Было-было… МТ называется. Отказались в 27 году в пользу ДП.

Желательно создание 20-30 патронного барабанного магазина для вооружения данным ружьем разведывательных бронемашин.

Было-было… МТ называется. Отказались

+++++

В последнем, что читал, было написано из-за качества производства.

МТ — это другое. Тогда не стоял вопрос о штамповке и сварке.

И вообще я говорил о пулемете который выпускался до конца войны. Именно его я предлагаю упростить за счет замены части деталей на штамповку.

Просьба ставить предложения в отдельных постах, чтобы можно было голосовать.

Карабин со складным прикладом по образцу МП-40 для ВДВ, морской пехоты, горнострелков и пограничников.

Вот только пулемёты со складными прикладами тогда как-то не прижились. И складные приклады на винтовках делали монолитными. И зачем горнострелкам, пограничникам и морской пехоте складные приклады?

Меньшая заметность, лучшая маневренность при движении и повышенная скорость реакции при боях на коротких дистанциях.

Не вижу проблемы- вполне реально и масштабы небольшие

Почему стандартный ППС именно такой длинны? Потому что затвор отработать должен и не иметь массу шлакоблока. А тут у такового ППШ его надо из свинца делать или из чего потяжелее. Иначе не сработает.

Вы не внимательны. На картинке не ППС, а ППШ с рукояткой и прикладом от ППС. Причем длина коробки ППШ не менялась. Тот же затвор и таже пружина.

На картинке выше представлен стандартный ППШ. Если длинна коробки и затвор не менялся то куда делось несколько сантиметров между ограждением спусковой скобы и магазином на укороченном ПП? При такой компоновке внутренности должны быть другие. Как минимум заходящий на ствол затвор для сохранения его массы.

Я же написал что УСМ надо передвинуть. Да и затвор можно сделать «телескопическим»

Поэтому система Кирали, да у нас тут, неподалёку, ПП артакадемии приводился, там была замедляющая деталь.

Точно. При необходимости можно сделать полусвободный затвор- их сейчас уже есть нескольно вариантов.

Сделать можно многое. Но полусвободный затвор это усложнение конструкции, а не упрощение. Для ПП военного времени массового выпуска любое усложнение только во вред. Знаменитый МР5 имеет как раз полусвободный затвор. Но в итоге сама фирма H&K признала его дороговизну и выпустила модель UMP со свободным затвором. Нефиг изобретать велосипед. ППС и дешев и компактен. Ему не повезло родится в то время когда производством ППШ загрузили всех кого можно. И переходить во время войны на другой ПП уже нельзя было. А вот в мирное время учитывая его устройство можно было легко произвести в разы больше стволов.

полусвободный затвор это усложнение конструкции, Согласен.Но не очень значительное. И это не обязательно- только если мы захотим очень мощный патрон.

Для ПП военного времени Но мы то говорим о 1939г. В это время мы сможем (в принципе) это себе позволить, особенно если учесть общее снижение стоимости производства, по сравнению с ППД.

Как ьы предки дураками не были. И в 1940 году требование технологичности ставилось перед всеми конструкторами. Достаточно плчитать воспоминания конструкторов. Поэтому насколько могли, бы астолько штамповку и сварку внедряли. Можно требовать больше, но либо не смогут создать, либо скажется на надежности и безотказности

Все правильно. Но мы говорим о конце 1938. Потом, далеко не все оружие модернизировали по технологичности. Может не успели, так что начать раньше полезно.

Блин, ну это же попаданец!!!!! ПП новой конструкции даже в осаждённом Ленинграде осваивали. Даже в партизанских отрядах!!!!! Ну SA23 же!!!!!!!

Все наши самозарядки — в топку. Переделать Ремингтон 8 под газотвод!!!!!

Все наши самозарядки — в топку. Переделать Ремингтон 8 под газотвод!!!!!

… это что-то изменит? Насколько я знаю, реальная проблема со стрелковкой была одна — отсутствие патронов у личного состава в нужное время и в нужном месте. Ремингтон может стрелять без патронов? Если может, то согласен, надо выдать ему бирку с признанием его большевиком и принять в производство.

Все наши самозарядки — в топку Ну это вы погорячились. Вспомните FAL. Вполне можно сделать нормально, просто надо время. Надо начать раньше.

Вы знаете, что такое Ремингтон 8? Познакомьтесь, и ваше представление о мировом табеле о рангах в стрелковке претерпит революционное и безвозвратное представление )))) На площади вместо памятника Дзержинскому Вы поставите памятник Браунингу.

Вы знаете, что такое Ремингтон 8 Знаю. И даже стрелял из него. Замечательное оружие.

И памятник Браунингу я готов хоть сейчас поставить- он этого заслуживает за все оружие что он сделал. Только не вместо Дзержинского, плиз! ?

Я имею в виду — конструктивно. И что из него получится, если его переделать под газоотвод.

Вы предлагаете переделать оружие основанное на длинном ходе ствола в газоотводное с неподвижным стволом? По-моему это будет совершенно другой дизайн и другое оружие. Не говорю что это невозможно, но смысл?

Довести до ума СВТ будет не сложнее, чем это.

Можно взять у №8 все что нравится и сделать свое новое. Что кстати и делали очень многие.

А в чём проблема?

Ну естественно. Модель 8 вся фрезерованная — конечно надо переделывать. Правильнее было выразиться так: «взять от Ремингтона Модели 81 затвор, УСМ и единственную возвратную пружину».

Надёжность. Модель 8 в сравнении с нашими самозарядками — это совсем другой уровень надёжности. А с газоотводом простота и надёжность вырастут ещё на порядок.

Не уверен что понял.

Взять от Ремингтона Модели 81 затвор, УСМ и единственную возвратную пружину Ну УСМ это понятно. А что значит взять затвор? Его же полностью преределывать придется.

А в чём проблема? Да не проблема. Просто придется делать новое оружие. Это не будет Браунинг 8. Ни по конструкции, ни по исполнению.

Я почему-то уверен что и Федоров и Дягтерев и Токарев и т.д. видели Бр.8. А может даже использовали его элементы в своих работах.

Но мы сегодня говорим о конкретном моменте в истории. Конечно можно затеять проектирование нового оружия. Но вот нужно ли? FAL FN получился вполне удачным. Да и СВТ и немцы и финны юзали с удовольствием. Чуть доработать их…

Да, почти не будет. Ну и что?

Возможно и видели. Но не увидели. Увидел только один. Поэтому где сейчас автоматические винтовки Федорова, и Дягтерева, и Токарева? В чём в вашем проекте вообще смысл попадания, послезнания?

Зачем затеивать? Попаданец попадает с готовыми представлениями или долго изучает обстановку? У него уже есть рецепты, проекты?

Что доработать? Вы чей друг — советского солдата или медведя? )))))

Вы чей друг? Медведя конечно! ?

А если серьезно — мне нравится БР.8, но он очень дорогой и сложный в изготовлении и разборке. И я не вижу преимуществ переделки его в газоотводное оружие с неподвижным стволом. По моему в результате вы получите автоматику АК (поправьте если я ошибаюсь).

Попаданец попадает с готовыми представлениям Вы знаете готовую конструкцию такого оружия, переделанного из Бр.8 на газоотвод? Буду признателен за ссылку.

Крупнокалиберный пулемет/ПТР 14.5мм

Патрон удачен. Пулемёт, в 1941-м, лучше не городить, обойтись ДШК(М).

Возможно. Не проблема. Ставьте на голосование

Пулемёт городить! Причём сделать на его базе и авиационный типа МГ151/15. Остальное авиационное истребительное оружие убрать.

Предлагаю авиационное оружие рассмотреть в разделе Авиация. Не хотите попробовать?

Хочу. А сами истребители кто-то уже занял?

Нет. Давайте в личку

СКТ в РИ емнип имел ствол длинной 462-мм.

Взять ППС-43 с деревянным прикладом и изменениями по типу Стар 45 (ДТ, спуск, отдача)

Аргумент про металлоленту отметается как надуманный. См. число уже производимых и производившиxся авиационных пулеметов с ней (около 100 000 емнип), 1943 начало производства СГ.

Аргумент про металлоленту отметается как надуманный. См. число уже производимых и производившиxся авиационных пулеметов с ней (около 100 000 емнип), 1943 начало производства СГ.

Добродушноа давайте без ЕМнипт что лиБехолд

https://imgprx.livejournal.net/1ee72b7d43127a0c35f04f4b7cf58451d81f0eac/jr_askF8Aj6lofPsxHRBRTHl4Ntad_gMKwT6rShyP1Vl9zeA6JwgG7e80PWGyB3bOjQd2bFwrTPE6XCwkDUGxvfmxs0KHLPjnCcfeDI8vx2lG0Ufy3n9goFWLBSHtkFERlwbjKiVpQG_WBABbQ5z6k5bDfH7YAhygWWzy0OMSgw

1943 начало производства СГ

угу см таблицу выше ..проблема в том выпуск пулемётов максим— в 1942 г. — 55.258 пулеметов Максима

Немного напоминаю там порядок цифр))

В Германии с 1939 по 1945 г. было изготовлено

10327,8 тыс. винтовок и карабинов,

1256,8 тыс. пистолетов-пулеметов и 1175,5 тыс. пулеметов

в Великобритании за период с 1939 по

1944 г. было изготовлено 2457,1 тыс. винтовок и карабинов,

3919,9 тыс. пистолетов-пулеметов и 938,6 тыс. пулеметов.

США выпустили

с декабря 1941 г. по август 1945 г.

12330 тыс. винтовок и карабинов, 1933,3 тыс. пистолетов-пулеметов и 2614,3 тыс. пулеметов

1943 начало производства СГ

++++

это была корректировка конкретного высказывания. Оно ведь у меня верно? Пулемет начали делать во время войны, а не после?

Я поэтому смысл вашего поста не понял.

1943 начало производства СГ

++++

это была корректировка конкретного высказывания. Оно ведь у меня верно? Пулемет начали делать во время войны, а не после?

Я поэтому смысл вашего поста не понял.

Это к тому

-что РККА (как и остальным армиям вообще то) вынь да положЪ 100 тысяч ручников и 50 тыс станкачей в год(не считая танковые,ДШК и пр)

-что СГ сделали …МЕНЬШЕ 30 тысяч за два года))

И да выпуск ВСЕХ шкасов с 1933г по 1945г -это 160 тысяч…

З.Ы.

ДП(пехотных чисто— не танковых ДО войны сделали более 200 тысяч)

З.Ы.Ы.Судя по вашему посту

Пулемет начали делать во время войны, а не после?Я поэтому смысл вашего поста не понял.ВЫ или не смогли открыть ссылку или не смогли её прочитать…пв-1 18 000

шкас где-то 72 000

Мосин- карабин 1938 со штыком. ТЕ карабин 1944, но раньше.

Изменения- стебель рукоятки затвора длиньше и/или изогнутый. В прикладе, как на ППШ пенал. Мушка как на Энфилде/ финской Мосинке.

В качестве ПТР оставить ПТРД. Я составлял сравнительную таблицу основных ПТР. По характеристке бронепробиваемость/вес ему нет равных.

Интересно. А в чем причина?

Не понял вопроса. 40мм брони бьют только наши 14,5 мм, но ПТРС тяжелее ПТРД примерно на 10 кг. Рукавишников тоже тяжелее емнип на 7 кг.

Мне показалось что вы говорили о том что бронепробиваемость ПТРД выше чем ПТРС- в этом вопрос.

А на счет ПТРД: это мобилизационное оружие- в 1939 его производить даже неудобно. Я поэтому сказал «до начала войны будет вполне актуальна».

И на счет веса- предложенная модернизация точно снизит вес ПТРС.

что вы говорили о том что бронепробиваемость ПТРД выше чем ПТРС- в этом вопрос.

++++

нет, я говорил об оценке по двум показателям. ПТРД лучше ПТРС по весу.

Понятно. Тогда я предлагаю голосовать за модернизированную ПТРС

Более нелепую модернизацию СВТ-38 трудно придумать.

Сама по себе винтовка СВТ-38 переоблегченная (то есть металл сточен чуть ли не до фольги), сделанная из самых доступных (то есть не самых качественных) материалов, плюс вписанная в технологический уровень тогдашнего СССР. Поэтому Токареву пришлось ослабить и растянуть импульс работы автоматики, чтобы переоблегченная конструкция могла выдержать ударные нагрузки, что, конечно, сильно сказалось на надежности.

Вы же предлагаете еще ослабить импульс (увеличиваем диаметр поршня) и одновременно ослабить и так переоблегченную конструкцию переходом на штамповку. Поэтому сразу встает вопрос:

Удастся ли из вашей винтовки отстрелять хоть один магазин без задержек и поломок?

И это еще не поднимаются вопросы перехода на технологию штамповки, стоимостью и доступностью необходимых материалов, падением качества изготовления в военное время…

Интересно. Вы прочитали то что вам хочется и тутже бросились в бой.

Во-первых это не мои идеи-жалобы на газоотводный механизм СВТ общеизвестны.

И с чего вы заговорили о снижении импульса? Я этого не говорил. Наоборот- цель увеличить импульс- для чего и изменяется весь газоотводный механизм.

И переход на технологию штамповки не означает ослабление конструкции- есть множество реальных примеров обратного. Проблемы прочности легко решаются на стадии испытаний (если не пороть горячку). Да, переход на штамповку может снизить точность, может снизить надежность (если призводитель халтурит)- но это не повод от нее отказываться.

А что получится в результате — это зависит от конструктора. ( я не рассматриваю случаи обстоятельств непреодолимой силы- здесь это не применимо)

Могу предложить написать самому что нужно сделать и поставить на голосование.

Ага, вставляя механизм регулировки. СВТ и так страдала от неквалифицированного ухода в войсках, а тут еще пехотному Джамшуту из вчерашних чабанов предлагается освоить механизм регулировки газоотвода. Из области ненаучной фантастики, или вы еще и Джамшутов собираетесь «модернизировать»?

Даже на АК обр. 1949 не сумели освоить штамповку имея в наличии «живой» штампованный Штурмгевер, причем оба имели массу больше СВТ (включая АВТ-40) при использовании более слабых патронов.

Я же не случайно указал «технологический уровень тогдашнего СССР», это и есть «непреодолимая сила». История с АК, разработанным на 10 лет позже — наглядный тому пример.

А история с ППШ, ППС, СКС и т.д. для вас не интересна. Понимаю.

Об этом даже смешно говорить. Сравнивать оружие под пистолетный/патрон с оружием под под полноценный винтовочный патрон.

А про СКС даже и заикаться не стоило. Перечислю фрезерованные детали СКС:

По существу Симонов доработал конструкцию АВС-36 под промежуточный патрон, причем на технологиях 30-х годов.

Коллега, вы спорите про вещи, в которых полностью не компетентны. Вы вообще из какого оружия стреляли, какое разбирали-собирали?

Долго перечислять.

С СКС я погорячился, признаю. Я держал в руках штампованный вариант, но не посмотрел кто производитель и когда.

Про таких даже и не слышал, все СКС что видел — конверсионные из армейских, т.е. фрезерованные. СКС как раз прекратили выпускать когда АКМ начали штамповать.

Chinese «Norinco M8 & SKS Type 56 … partially or fully stamped (as opposed to milled) receivers…»

Чинайская подделка, интересно, как она к вам в руки попала?

В Хьюстоне один тип пригнал на стрельбище

грузовикпикап сгоройколлекцией старого оружия. ? Чего там только не было!