Машина, пошедшая в серию как ИС-85, воспринималась как временное решение уже в момент подписания постановления Государственного комитета обороны (ГКО) №4043 «О производстве танков ИС». Советские военные справедливо считали основное вооружение этого танка — 85-мм орудие Д-5Т — недостаточно мощным. Это продемонстрировал опыт столкновений с новыми образцами немецкой бронетанковой техники на Курской дуге. Поэтому ИС-85, он же ИС-1, был выпущен тиражом чуть больше 100 штук. Основным же тяжёлым танком Красной армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны стал ИС-122, он же ИС-2. Интересно, что работы над этой машиной начались ещё до Курской битвы.

Плоды унификации

История создания ИС-2 началась с орудия, причём даже не танкового, а буксируемого. В октябре 1942 года конструкторское бюро (КБ) завода №8 представило серию эскизных проектов артиллерийских систем, унифицированных по лафетам. 4 проекта базировались на лафете 122-мм гаубицы М-30. В одном из вариантов на модернизированный лафет М-30 накладывался ствол 122-мм корпусной пушки А-19. Полученная система получилась достаточно компактной и лёгкой. Предлагались разные варианты переделки этого орудия, включая укорочение ствола на 800 мм. Все варианты предлагалось оснастить двухкамерным дульным тормозом.

Проект наложения модифицированного ствола 122-мм пушки А-19 на лафет М-30. Октбярь1942 года

Уже через месяц, в ноябре 1942 года, завод №8 разделили на два предприятия. Конструкторский коллектив во главе с Ф.Ф. Петровым, который разработал упомянутую серию проектов, продолжил работать на заводе №9. В феврале 1943 года была утверждена постройка опытного образца 122-мм орудия, получившего обозначение Д-2. В серию орудие не пошло, но испытывалось до 1945 года. В отличие от первоначального проекта Д-2 имела ствол-моноблок. По сравнению с А-19 длина ствола Д-2 была чуть меньше — 5520 мм против 5650 мм.

В танковом вооружении происходила похожая унификация. В апреле 1943 года начались работы по системе Д-5. КБ завода №9 разработало её таким образом, что имелась возможность использовать стволы разных калибров. Приоритетными являлись орудия калибра 85-мм с баллистикой зенитной пушки 52-К и 122 мм с баллистикой гаубицы М-30. Тем не менее ещё на этом этапе Петров и его коллеги заложили в конструкцию Д-5 возможность «принять» и более мощные орудия. В перечне возможных стволов для неё были 107-мм пушка М-60, 122-мм пушка А-19 и 152-мм гаубица М-10.

После попадания снаряда А-19 в башню «Тигра» её отнесло на полметра назад

Калибр 107 мм довольно быстро выпал из списка, по нему даже не стали проводить опытных работ. Со стволом М-10 позже был разработан технический проект самоходной пушки Д-15, в металле его строить не стали. А вот с системой А-19 события развивались по другому сценарию.

Испытания обстрелом немецкого танка Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E показали, насколько мощным орудием является A-19. Первое же попадание в башню, произведённое с дистанции в полтора километра, привело к отрыву куска брони 580×230 мм. Башню немецкого тяжёлого танка сорвало с погона и на 540 мм сдвинуло назад.

5 мая 1943 года было подписано постановление ГКО №3290 «О восстановлении производства 122-мм корпусных пушек образца 1931/37 года и изготовлении опытных образцов лёгких корпусных пушек». Так началась история разработки 100-мм орудия БС-3, официально полевой пушки, но фактически противотанковой. Кроме того, 122-мм орудия Д-2, М5 разработки КБ завода №172 и С-4 разработки ЦАКБ также разрабатывались для борьбы с танками.

Наконец, в мае-июне 1943 года КБ завода №9 в инициативном порядке начало разработку 122-мм танковой пушки с баллистикой А-19. Одним словом, итоги Курской битвы дали лишь дополнительный толчок к развитию танкового орудия.

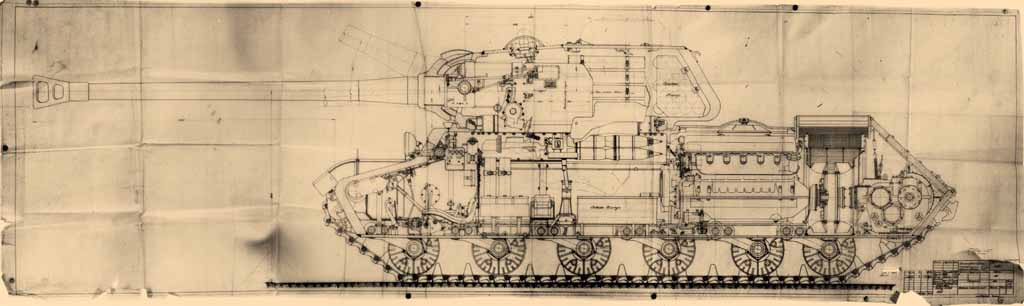

Проект установки 122 мм танковой пушки в башне танка ИС. Подпись Котина на документе поставлена 17 июля 1943 года, Шашмурин и остальные расписались ещё раньше — 14 июля

Эскизный проект «установки 122 мм танковой пушки в башне танка «ИС» был подготовлен КБ завода №9 совместно с КБ завода №100 к середине июля 1943 года. Работы велись в инициативном порядке. Со стороны челябинского завода работу курировал Ж.Я. Котин, ведущим инженером выступал Н.Ф. Шашмурин.

Система на тот момент не имела обозначения. При её создании максимально использовался опыт, полученный при проектировании Д-2. В том числе и поэтому танковая система отличалась от А-19 длиной ствола. Кроме того, как и Д-2, танковое орудие имело ствол-моноблок, а для снижения усилия при откате получило массивный дульный тормоз Т-образной формы. Благодаря ему сопротивление откату почти совпало с аналогичным показателем у Д-5Т, и это при том, что масса качающейся части 122-мм пушки была на 900 килограмм тяжелее, чем у 85-мм системы! Гораздо большая по размерам и массе система имела длину отката 550 мм, что позволяло свободно разместить её внутри башни ИС.

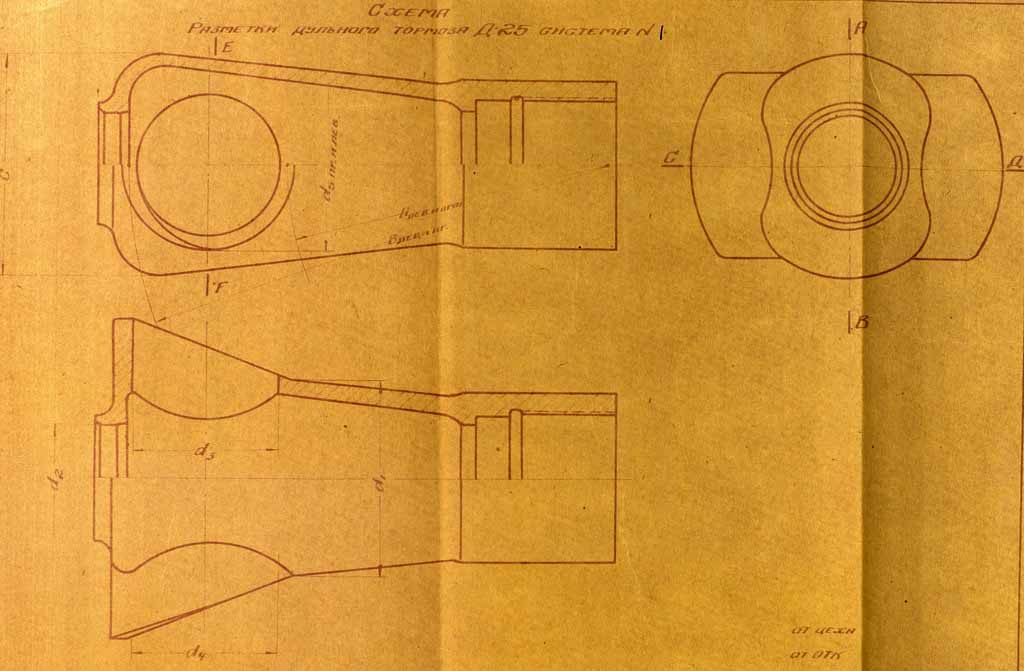

Схема первого варианта дульного тормоза

Обо всей этой работе не знали даже в Главном бронетанковом управлении Красной армии (ГБТУ КА). В докладе, который 20 июля 1943 года подготовил инженер-полковник С.А. Афонин, нет ни слова о совместной работе завода №9 и завода №100. В документе лишь предлагалось ставить в ИС пушку калибра 100-122 мм, чтобы надёжно поражать лобовую броню немецкой САУ Ferdinand, а упоминались в этой связи разработки Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ). Судя по всему, уже тогда начались работы по системе С-34. Но даже в середине сентября работы ЦАКБ находились в зачаточном состоянии.

Совсем иначе продвигалась совместная разработка завода №9 и завода №100. К сентябрю 1943 года инициативный проект был официально одобрен, система получила обозначение Д-25. Указанные в постановлении ГКО №4043 жёсткие сроки изготовления опытного образца ИС с Д-25 отражали реально сложившееся к тому времени положение дел. К 4 сентября эскизная проработка танковой системы уже подходила к завершению, оставалось изготовить её в металле и испытать.

Опытный танк Объект 240, Челябинск, октябрь 1943 года

Танк, получивший обозначение Объект 240, с нуля не строился. За основу был взят второй опытный образец Объекта 237. Правда, с началом переделок случилась небольшая заминка: 8 сентября танк осматривал Сталин. Опытный образец орудия Д-25 на заводе №100 ожидали получить к 13 числу.

К этому времени уже поднимался вопрос модернизации новой системы. Слабым местом А-19 была низкая скорострельность (не более 3-4 выстрелов в минуту), обусловленная в том числе раздельным заряжанием. А в башне и этот невысокий показатель уменьшился бы. Ещё в начале сентября 1943 года был поднят вопрос об установке на Д-25 клинового затвора. С этим требованием КБ завода №9 согласилось, но на перепроектирование требовалось время. Артком ГАУ требовал разработать два варианта затвора — с вертикальным и горизонтальным расположением. В письме от 15 сентября 1943 года генерал-лейтенант Хохлов предлагал использовать клиновой затвор от 152-мм гаубицы НГ, советской вариации на тему 15 cm sFH 18. В любом случае завершение работ по этому направлению ожидалось никак не раньше 15 октября.

Ещё одним способом решения вопроса увеличения скорострельности могла стать механизация подачи боеприпасов. К этой работе было привлечено ЦКБ-19, которое занималось железнодорожными артиллерийскими системами. Правда, дальше слов работа в этом направлении тогда не продвинулась.

Вид спереди, хорошо виден дульный тормоз первого типа

Первый опытный образец системы Д-25 был готов к 15 сентября 1943 года. С 16 по 23 сентября он прошёл этап заводских испытаний из 96 выстрелов. Сама система испытания выдержала, но не её дульный тормоз. Инженер-полковник Абрамов, исполнявший обязанности военпреда на заводе №9, в докладной записке сообщал, что в ходе испытаний произошла деформация дульного тормоза. 25 сентября систему отправили в Челябинск, а на заводе №9 закипела работа по проектированию нового дульного тормоза.

Установка новой системы не требовала серьёзных переделок, и внешний вид танка, по сравнению с предыдущей конфигурацией, изменился мало

Монтаж Д-25 в Объект 240 был закончен к 30 сентября 1943 года. На опытной машине пришлось отказаться от кормового пулемёта, сама же пулемётная установка осталась на месте. Боевая масса танка выросла до 45,5-46 тонн, при этом ожидалось серьёзное ухудшение динамических характеристик. Например, вместо 37 км/ч максимальная скорость должна была составить меньше 32,5 км/ч. Уменьшился и боекомплект — до 28 выстрелов. В связи с установкой более мощной системы вытяжной вентилятор на крыше башни был заменён на более мощный.

Ещё один ракурс, на котором хорошо виден дульный тормоз

После завершения монтажа системы были проведены заводские испытания. В ходе них танк проехал до заводского тира и обратно на завод №100, всего 13 километров. Испытания стрельбой чуть не закончились трагедией. Деформированный дульный тормоз при стрельбе разорвало. Одним из осколков чуть не убило присутствовавшего на испытаниях Петра Ворошилова, приёмного сына Климента Ворошилова, который играл важную роль в программе создания тяжёлых танков КВ и ИС. На этом огневые испытания временно прекратились. Кстати, для Петра Климентьевича это был уже второй подобный случай — до того рядом с его головой пролетала крышка ствола с КВ-2 У-4.

Качественное развитие

Следом за заводскими испытаниями последовали испытания государственные. Для их проведения в Челябинск прибыла комиссия, которую возглавил Афонин, к тому моменту получивший звание генерал-майора инженерно-танковой службы. Помимо него и уже упомянутого Петра Ворошилова, в комиссию вошли Котин, директор Челябинского Кировского завода (ЧКЗ) И.М. Зальцман, начальник ОКБ завода №100 А.С. Ермолаев, представители Народного комиссариата танковой промышленности (НКТП) и ГБТУ КА.

Эти испытания фактически стали продолжением первого этапа, по итогам которого Объект 237 был принят на вооружение Красной армии. К моменту начала нового этапа Объект 240, он же бывший Объект 237 №2, прошёл 355 километров. Вместе с ним на второй этап вышел и первый образец, к тому моменту прошедший 750 километров.

Любопытный факт: в отчёте по государственным испытаниям первый образец упоминается как ИС, а второй — как ИС-3. Это был уже второй раз, когда индекс «ИС-3» использовали в отношении танков семейства ИС.

Помимо нового орудия, Объект 240 отличается отсутствием кормового пулемёта

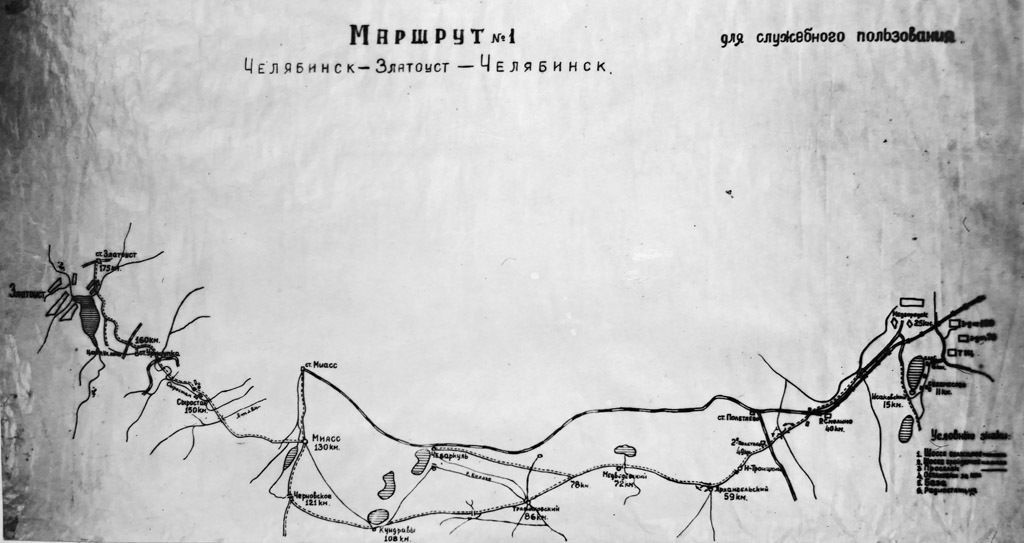

На сей раз испытания выглядели весьма необычно. Первым участком стало преодоление маршрута Челябинск-Златоуст-Челябинск. В ходе пробега, начавшегося 1 октября у ворот завода №100 и там же закончившегося 4 числа, танки прошли 345 километров, из них 178 по шоссе. Средняя скорость чистого движения для Объекта 240 составила 18,1 км/ч, а Объекта 237 — 21,5 км/ч. С технической скоростью ситуация оказалась противоположной: для Объекта 237 она составила 10,7 км/ч, а для Объекта 240 — 15,8 км/ч. Первый танк неоднократно останавливался из-за различных неисправностей.

Один из двух маршрутов, которые Объект 237 и Объект 240 прошли совместно

Рядом с деревней Сыростан Объект 237 разрушил деревянный мост. Объект 240 пришлось использовать в качестве эвакуатора. Двигатель у застрявшей машины не заводился, силами второго танка носовую часть Объекта 237 стянули с опоры моста, после чего развернули вдоль реки. Машина завелась и выбралась из западни.

Вторая нештатная ситуация с Объектом 237 случилась в районе села Кундровы, где танк застрял в канаве. Из-за пробуксовывавших гусениц самостоятельно выбраться машина не смогла, и снова на помощь пришёл Объект 240. При обходе канавы застряли оба танка, выйти из неё удалось при помощи брёвен, прикреплённых к гусеницам.

Объект 240 в роли эвакуатора

Второй этап государственных испытаний включал пробег по маршруту Челябинск-Синеглазово-Челябинск и проходил 6 октября. На этот раз из 111 километров по шоссе было пройдено лишь 10, ещё 20 км танки прошли по просёлку, а остальное расстояние — по целине. На сей раз Объект 240 из-за технических проблем показал себя хуже. В целом же испытания показали, что опасения по поводу серьёзного снижения динамических характеристик были напрасными. На просёлке средняя скорость обеих машин оказалась одинаковой, а по надёжности они превосходили КВ-1с. Конструкторы вполне справились со своей задачей: при более мощном вооружении надёжность нового танка не снизилась, а динамические характеристики почти не ухудшились.

Испытания Объекта 240 продолжились, за октябрь он преодолел 1263 километра, из которых 714 по шоссе, 468 по просёлку и 81 по целине.

Использование брёвен для самовытаскивания

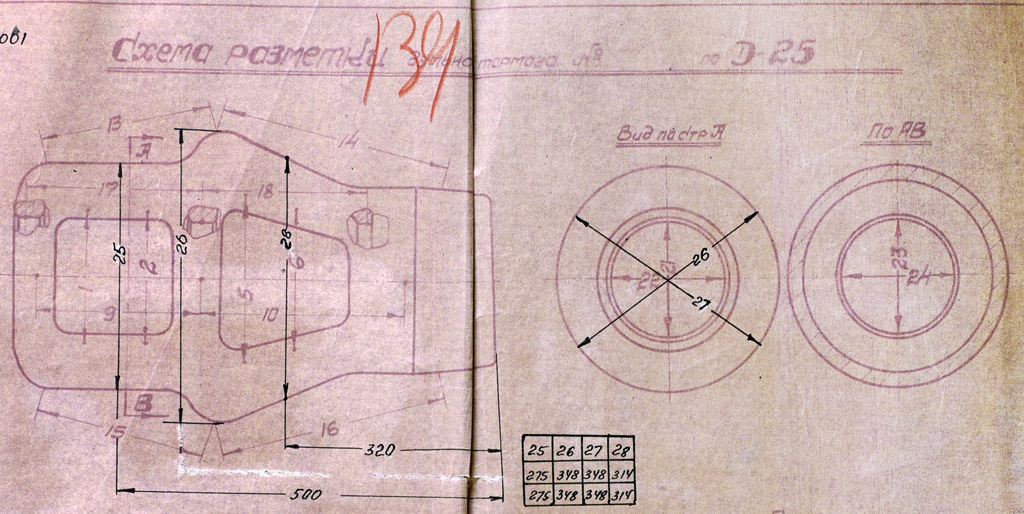

Пока в Челябинске продолжались ходовые испытания, в Свердловске спешно решали возникшую проблему с дульным тормозом. Решение подсмотрели у немцев. Взяв за основу дульный тормоз орудия 8.8 cm Pak 43 L/71 самоходной установки Ferdinand, советские конструкторы разработали новый дульный тормоз. Его так и назвали — «типа Фердинанд». 10 октября новый дульный тормоз установили на орудие Д-2 и провели испытания в объёме 30 выстрелов. Новый дульный тормоз оказался более надёжным. Как раз в это время Объект 240 11 октября направили на Гороховецкий артиллерийский научно-испытательный опытный полигон (АНИОП) для прохождения испытаний стрельбой. Дульный тормоз срочно был отправлен из Свердловска прямо в Мулино.

Схема дульного тормоза типа «Фердинанд»

На Гороховецкий АНИОП Объект 240 прибыл 18 октября 1943 года, на следующий день поступил и дульный тормоз.

В отчёте АНИОП указано, что система Д-25Т представляла собой наложение укороченного на 245 мм ствола А-19 на люльку Д-5Т. Очевидно, это ошибка. Как уже рассказывалось выше, при разработке Д-25 использовался ствол от Д-2. Отсюда, собственно, и обозначение системы (Д-25 — Д-2 на люльке Д-5, аналогичное обозначение получила система Д-15, то есть Д-1 на люльке Д-5). От А-19 система заимствовала боеприпасы, баллистику и поршневой затвор, сама же труба ствола была иная.

Интересно, что цифры по полной длине ствола отличаются: в инструкции по эксплуатации указаны 5850 мм, а в отчёте — 5924 мм. Разница в длине ствола без дульного тормоза составляла 130 мм, то есть чуть больше калибра орудия.

Объект 240 на Гороховецком АНИОП, октябрь 1942 года

В связи со спешкой первоначальную программу испытаний пришлось менять. На огневые испытания отводилось всего 3 дня. Для ускорения процесса ещё 16 числа были подобраны заряды. 18 октября систему разобрали и обмерили, а на следующий день начались стрельбы. Орудие уже было не новым: к началу испытаний на его счету имелось 172 боевых выстрела, из них большую часть сделали ещё в тот период, когда ствол принадлежал Д-2. В период с 19 по 21 октября было произведено 400 выстрелов, огонь вёлся на нормальном и усиленном зарядах, применялись как бронебойные, так и осколочно-фугасные снаряды. Выяснилось, что начальная скорость снаряда ниже, чем у А-19, на 2,2-2,65% — на эту разницу повлияла как разная длина ствола, так и то, что ствол испытываемой системы был не новым. К концу стрельб начальная скорость снизилась на 1%, что было в пределах нормы. Позже число произведённых из новой пушки выстрелов увеличилось до 474: 214 на усиленном заряде, 213 на полном и 47 на заряде №3.

Он же с дульным тормозом «типа Фердинанд», из-за спешки его даже толком не покрасили

В ходе огневых испытаний система продемонстрировала вполне достойную прочность. Исключением стал дульный тормоз. По итогам испытаний на нём образовалась трещина, правда, в отличие от первого типа дульного тормоза, разрушения не произошло. Комиссия дала указание улучшить конструкцию.

При испытаниях на скорострельность были получены результаты от 1 до 2 выстрелов в минуту (в зависимости от угла наклона орудия). Высокой оказалась кучность: она не уступала кучности А-19. Результаты по длине отката совпали с расчётными показателями. Вентиляция работала эффективно, что показали отдельные испытания.

Претензии имелись к кучности при стрельбе осколочно-фугасными снарядами. Также проблемы возникли при стрельбе с хода. Это, впрочем, с такой длиной ствола, его массой и калибром было вполне ожидаемо. Критике подверглась работа поворотного механизма. Усилия на маховике достигали 25 килограмм и, что ещё хуже, поворот происходил рывками. Не понравилась комиссии и установка прицела, расположенного слишком близко к орудию.

Треснувший дульный тормоз

Изучение боевого отделения проводилось в сравнении с Объектом 237, который изучался на АНИОП за 2 месяца до того. В связи с увеличением габаритов орудия объём боевого отделения уменьшился. Обойти пушку сзади теперь было невозможно. Из-за того, что расстояние от гильзоулавливателя до задней стенки уменьшилось с 450 до 200 мм, усложнилась работа заряжающего. При заряжании снаряд и заряд задевали заднюю укладку, чтобы этого избежать, требовалось делать лишние движения.

Кроме того, при заряжании немного сбивалась наводка прицела. Неудобство вызывала работа поршневого затвора. Он открывался вправо, что дополнительно усложняло работу заряжающего. Не очень удобными оказались и укладки зарядов на полу. 22 октября, даже после тренировки, расчёт так и не смог добиться скорострельности более 2-3 выстрелов минуту. Такой оказалась плата за серьёзное усиление вооружения.

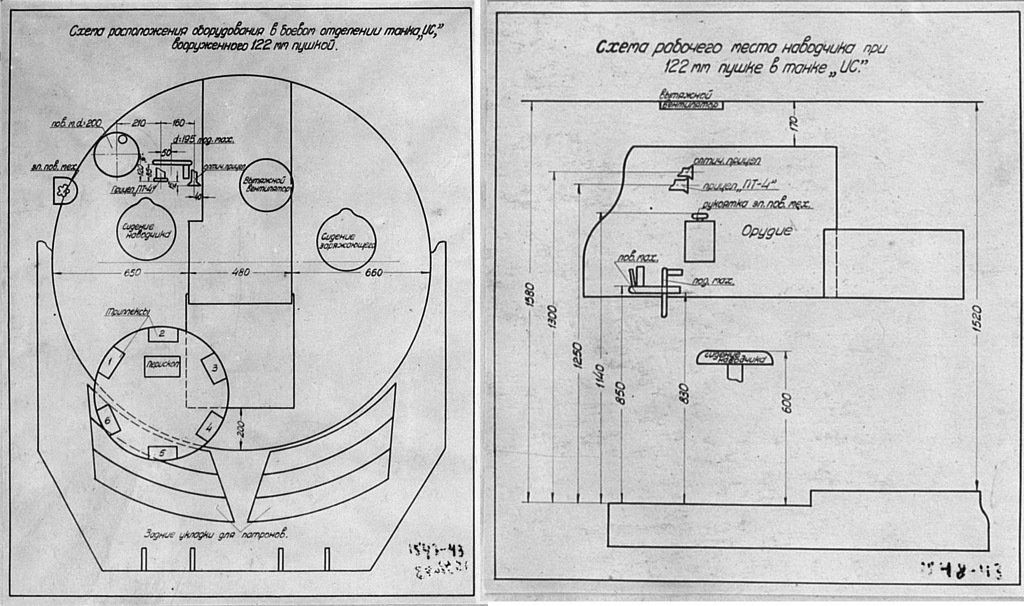

Схема боевого отделения Объекта 240

Несмотря на все проблемы и нарекания, пушка Д-25, по мнению комиссии, испытания выдержала. Разумеется, как в конструкцию системы, так и в конструкцию танка, требовалось внести некоторые изменения. Но после установки Д-25 не произошло существенного ухудшения характеристик танка, чего, судя по первоначальной переписке, специалисты немного опасались. Кроме того, даже со всеми выявленными недостатками орудие показало себя очень неплохо. Кучность новой системы вполне соответствовала кучности танковой пушки.

Новое орудие позволяло машине бороться с новейшими немецкими танками, прежде всего — «Пантерой». Уже осенью 1943 года было известно, что верхний лобовой лист нового немецкого среднего танка снаряд калибра 85 мм не пробивает. Для Д-25 броня «Пантеры» не представляла проблем даже на дистанциях более 1,5 километра, что подтвердили результаты обстрела трофейного танка в декабре 1943 года. На дистанции 800-1000 метров оказался уязвим и «Фердинанд».

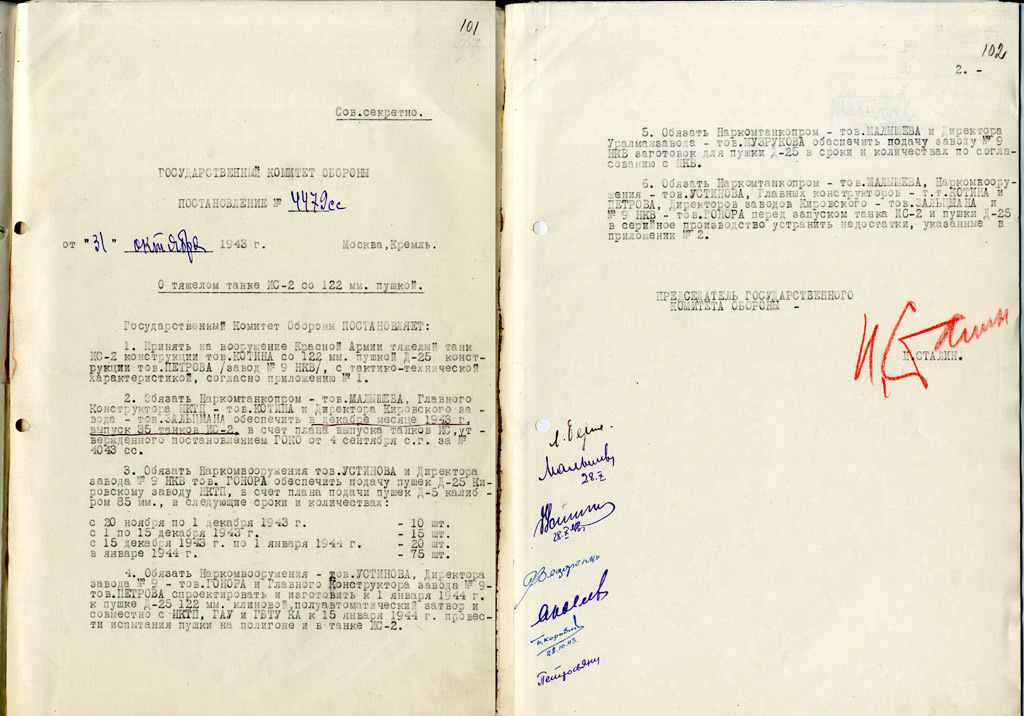

Текст постановления ГКО №4479сс «О тяжёлом танке ИС-2 со 122-мм пушкой»

Успешные результаты испытаний послужили сигналом для запуска Объекта 240 в серийное производство. 31 октября 1943 года Сталин подписал постановление ГКО №4479сс «О тяжёлом танке ИС-2 со 122-мм пушкой». Согласно ему, уже в декабре 1943 года должен был начаться выпуск первых танков данного типа. Что же касается Объекта 240, то он продолжил испытания. Эту машину, как и Объект 237, ожидали различные метаморфозы.

Автор благодарит Игоря Желтова (г. Москва) и Кирилла Кокшарова (г. Челябинск) за помощь в подготовке данного материала.

Источник — https://warspot.ru/11233-is-s-tyazhyolym-vooruzheniem