Торпедоносец-бомбардировщик конструкции Сикорского и Григоровича для Российского Императорского Флота

Невозможность составить слово «счастье» из четырех широко известных букв, видимо, стала понятна хорошо информированным людям ещё в 1917 году. Добрейший «Джорджи» тогда с искренним сожалением уведомил «кузена Никки» о том, что в гости его не ждет. Совсем.

Потом была высадка союзников на Севере и Дальнем Востоке. Официальный протест русского военного командования канул в ничто – наши друзья уже вычеркнули нас из рядов цивилизованных стран.

На Парижскую мирную конференцию нас даже не пригласили. Зато там нарисовалась Польша. А вдоль наших западных границ при молчаливом согласии Антанты (простите за тавтологию), стали возникать лимитрофные государства. И даже самым недальновидным стало понятно, что Россия в прежних границах никому не нужна.

Однако дальнейшие события показали, что дело не столько в границах, сколько в самой России. В самом факте её существования.

Во время оно мы уже пережили одну Смуту и с тех пор вмешательство соседей в наши внутренние дела весьма не одобряли. Как-то надеялись, что собственные разногласия сможем решить самостоятельно. И не без оснований надеялись. Так к концу 1918 года Черноморский флот, подчинивший себе части Румынского и Закавказского фронтов, Донецко-Криворожская республика и территории Донского и Кубанского казачьих войск, образовали устойчивый военный союз. А капитуляция Германии и занятие практически без боя отрядами рабочей гвардии Киева, позволяли с некоторой долей оптимизма ожидать разрешения и оставшихся внутренних проблем.

Поэтому желание Антанты «в интересах мира и гуманности» выступить посредником между Русским военным союзом и Московским революционным правительством, сначала вызвало лишь легкое недоумение. Но только сначала.

11 апреля 1919 года британский министр иностранных дел Дж. Керзон отправил в Москву ноту с предложением прекратить военные действия против РВС на юге и объявить амнистию в качестве предварительного условия начала советско-британских торговых переговоров. Начавшийся затем обмен нотами между Москвой и Лондоном по поводу условий капитуляции продолжался до середины мая. Наше мнение по данному вопросу обе высокие договаривающиеся стороны совершенно не волновало.

Французское правительство в это время оказывало активную поддержку Польше в ее антироссийской политике – восстановление границ 1772 года с установлением контроля над Белоруссией, Украиной, Литвой и геополитическим доминированием в Восточной Европе. Уже 1 января 1919 года польские части взяли под контроль Вильно. Через два дня туда прибыл непотопляемый Юзеф Пилсудский, который выступил с обращением к литовскому народу, предложив Литве вернуться к унии времён Речи Посполитой. Далее польские войска повернули на юго-восток, получая свежие подкрепления непосредственно из Франции. Вскоре под контроль поляков переходит Западная Украина и Совет министров иностранных дел Великобритании, Франции, США, Италии уполномочивает Польшу на оккупацию восточной Галиции до реки Збруч. К 17 апреля 1919 года восточная Галиция была полностью занята польской армией. Наше мнение … Ну, вы поняли.

Нас со стерильной вежливостью уведомили о необходимости через верховного комиссара Британии в Константинополе адмирала де Ребека вступить в переговоры с Москвой. И поставили в известность о том, что 7 мая в акваторию Черного моря для обеспечения этих переговоров войдет британская линейная эскадра.

РВС в лице адмирала Бланка также вежливо уведомило руководство Антанты, что будет считать появление такого количества иностранных кораблей в Черном море объявлением войны и оставляет за собой право действовать соответствующе.

Мир замер.

«Пять линкоров, островов плавающей стали, без всякой иронии — воплощение технического гения кораблестроителя Уатса и стратегического — адмирала Фишера, окрашенные блестящей оливково-серой краской, имевшие по десять колоссальных 343-миллиметровых орудий, густо дымя угольными котлами, шли на север. «Айрон Дюк», «Мальборо», «Бенбоу», «Эмперор оф Индиа» и слегка уступающий им в вооружении и водоизмещении «Центурион».

Их младшие «систер-шипы», куда более мощные сверхдредноуты средиземноморской эскадры «Куин Элизабет», «Уорспайт», «Бархем» и прочие, вооруженные вообще уже чудовищными пятнадцатидюймовыми пушками, нахватавшись снарядов с Дарданелльских береговых батарей и торпед старых турецких миноносцев, два года назад расползлись по своим Скапа-Флоу, Сингапурам и прочим разбросанным по миру базам, а эти остались обозначать величие империи в средиземноморских и черноморских водах». (с)

Чуть в стороне резали тяжелую черноморскую волну два линейных крейсера «Австралия» и «Новая Зеландия», составлявшие отдельный отряд, и 9 эсминцев типов «V» и «W» 13-й флотилии. Изначально был ещё гидрокрейсер, но он неудачно поймал винтами русскую мину на выходе из Босфора и был вынужден вернуться в Константинополь. Но и того что есть нам, по идее, должно хватить за глаза.

Погода замечательная – смотри не хочу. Вот я и смотрю. Откуда? Вы не поверите…

После своего последнего изменения места службы я не то чтобы стал осторожнее в формулировании желаний, я, наверное, и думать то об этом стал шепотом. Не помогло. Но это я потом понял. А получая приказ адмирала принять под командование корабль инструментальной разведки, даже обрадовался. Радость оказалась преждевременной, а корабль – воздушным.

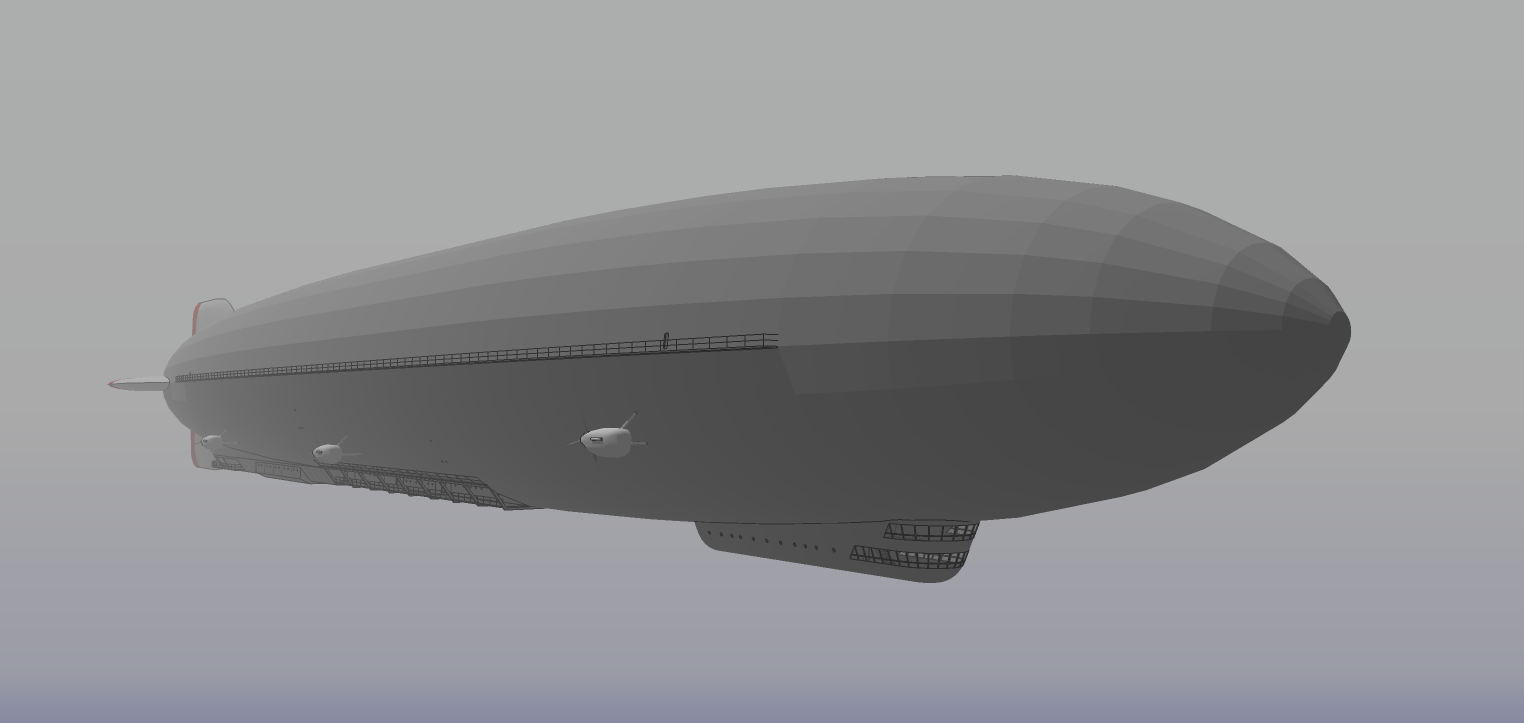

В девичестве – «Zeppelin» LZ-113. Достался нам в наследство от кайзеровских оккупационных войск на Украине. Теперь несет бортовой № 013, а на рубке управления гордое имя собственное – «Вездессущий». Хотя я предполагал, что это слово пишется с одной «с».

211 метров длины и более 62 тысяч кубов внутреннего объема, в котором вместо германского водорода поселился наш русский гелий. Бомбовую нагрузку вытеснили два дальномерных поста с базой 8 метров, приборы управления артиллерийской стрельбой и две дополнительные корабельные радиостанции. Моторы тоже заменили. На ГАЗовские. И мощнее и проблем с запчастями нет.

И вот теперь я, с комфортом расположившись на высоте порядка 3000 метров, наблюдаю сближение двух корабельных отрядов.

У нас головным «Евстафий» под брейд-вымпелом адмирала Бланка. За ним однотипные «Иоанн», «Василий» и «Святитель Николай». Следом оба оставшихся «пересвета». Всего двадцать восемь стволов крупного калибра.

Крейсера вице-адмирала Колчака идут отдельной колонной. Официально тип «улучшенный Баян». Три единицы «адмиральской» серии. Все, что смогли достроить. «Корнилов», «Нахимов» и «Лазарев». Чтобы назвать их линейными, нужно быть законченным оптимистом. Но других увы нет.

Есть ещё шестерка эсминцев. И получше британских одноклассников. Но днем, при видимости «миллион на миллион», торпедная атака будет для них извращенным способом самоубийства.

Вот, только не смотря на все минусы, мы здесь. Почти в центре Черного моря. До ближайшего берега более сотни километров, а размеры акватории и глубины не дают шанса на успешные минные постановки. Мы всё-таки здесь.

Висящий в небе «цеппелин» с английских кораблей наблюдали уже с 11 часов. Соглядатай противника нагло шел параллельным курсом вне досягаемости зенитной артиллерии и на него в конце концов плюнули как на неизбежное зло. А связать его присутствие с возможностью появления здесь и сейчас основных сил русского флота британцам помешал здравый смысл.

Поэтому, когда по правому борту на горизонте обозначили себя дымами русские броненосцы, английские линкоры ещё некоторое время продолжали идти «по-походному: башни в диаметральной плоскости, пушки не заряжены и даже не задраены водонепроницаемые переборки».(с)

Русские, не размениваясь на банальные предупреждения и пошлые угрозы, сразу начали пристрелку главным калибром. И пока потомки «морганов» и прочих «нельсонов» приходили в себя от столь безграничной наглости и играли боевую тревогу, первая линейная бригада ЧФ успела дать несколько залпов. В четвертом залпе два двенадцатидюймовых снаряда легли у борта «Эмперора» близким накрытием. И русская эскадра, нащупав дистанцию, открыла беглый огонь на поражение из всех стволов.

Но ничто не длится вечно. Закончилась и безопасная игра в одни ворота. Шестьдесят шесть стволов крупного калибра нацелились на врага. Осталось только попасть.

Таблицы стрельбы всегда учитывают три фактора: расстояние до цели, угол, под которым она перемещается, и ее предполагаемую скорость. Бой выходил классическим, курсы и скорости сомнений не вызывали. А вот с первым параметром англичане изначально сильно ошиблись.

Когда ты твердо уверен, что артсистема не способна бить дальше 80 кабельтовых, а бездушный дальномер насчитывает порядка 120, невольно поверишь себе многоопытному. В результате «громадные всплески поднялись на гофрированной черно-синей поверхности моря совершенно напрасно»(с). Все десять снарядов первого залпа легли с огромным недолетом. То, что это не роковая случайность, наглядно подтвердил второй залп. Пришлось начинать все сначала.

Но когда британцы вроде бы наконец пристрелялись, из-за русской линии вывалились два эсминца и, дав полный ход врубили дымогенераторы. Через несколько минут стена сизо-бурого дыма тридцатиметровой высоты и длиной в четыре мили перечеркнула море. Завеса как минимум на десяток минут скрыла от англичан русскую эскадру. Причем ослепла только британская оптика. Русским же, судя по совсем не изменившейся интенсивности и эффективности стрельбы, дым совершенно не мешал.

Вот только англичанам на это было глубоко наплевать. Линкоры шли сквозь разрывы снарядов, не сбавляя хода и не меняя курса. Периодически вспыхивающие на них огненные цветы не несли с собой критического вреда. Даже некоторая польза имело место быть – они свидетельствовали, что русские никуда не сбежали. А край дымовой завесы уже близок. Ещё чуть-чуть и отольются мышке кошкины слезки.

Восточный ветер постепенно сносил рукотворный туман в сторону британцев. По десять метров в секунду. Десять минут. Когда пошла одиннадцатая, лениво ползущий по волнам дым метнулся в стороны бешено закрученными вихрями.

Четырнадцать торпедоносцев цепляя верхушки волн своими поплавками пятью звеньями заходили в атаку на так любезно подставившие борт крупногабаритные и неповоротливые мишени. Сорок кабельтовых. Двести десять секунд.

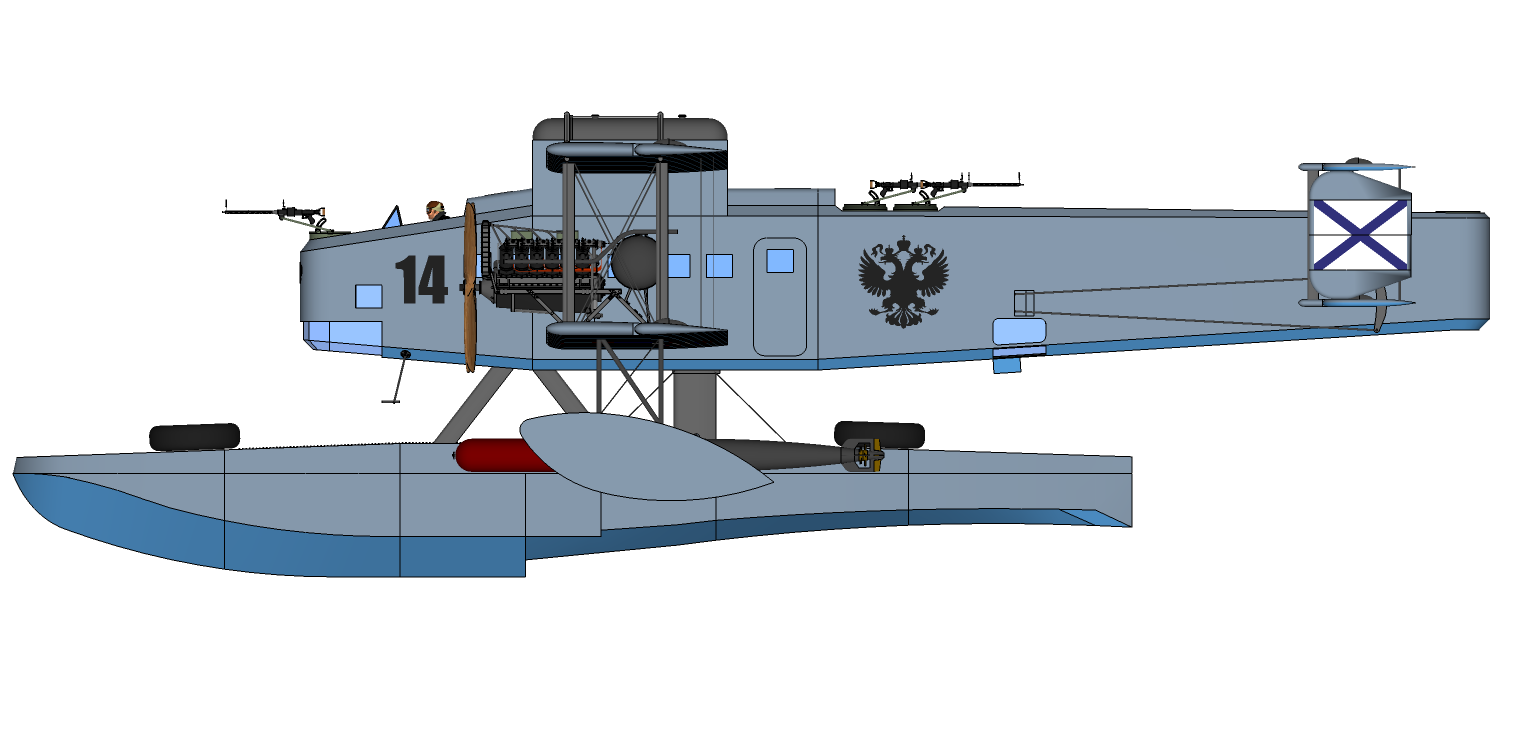

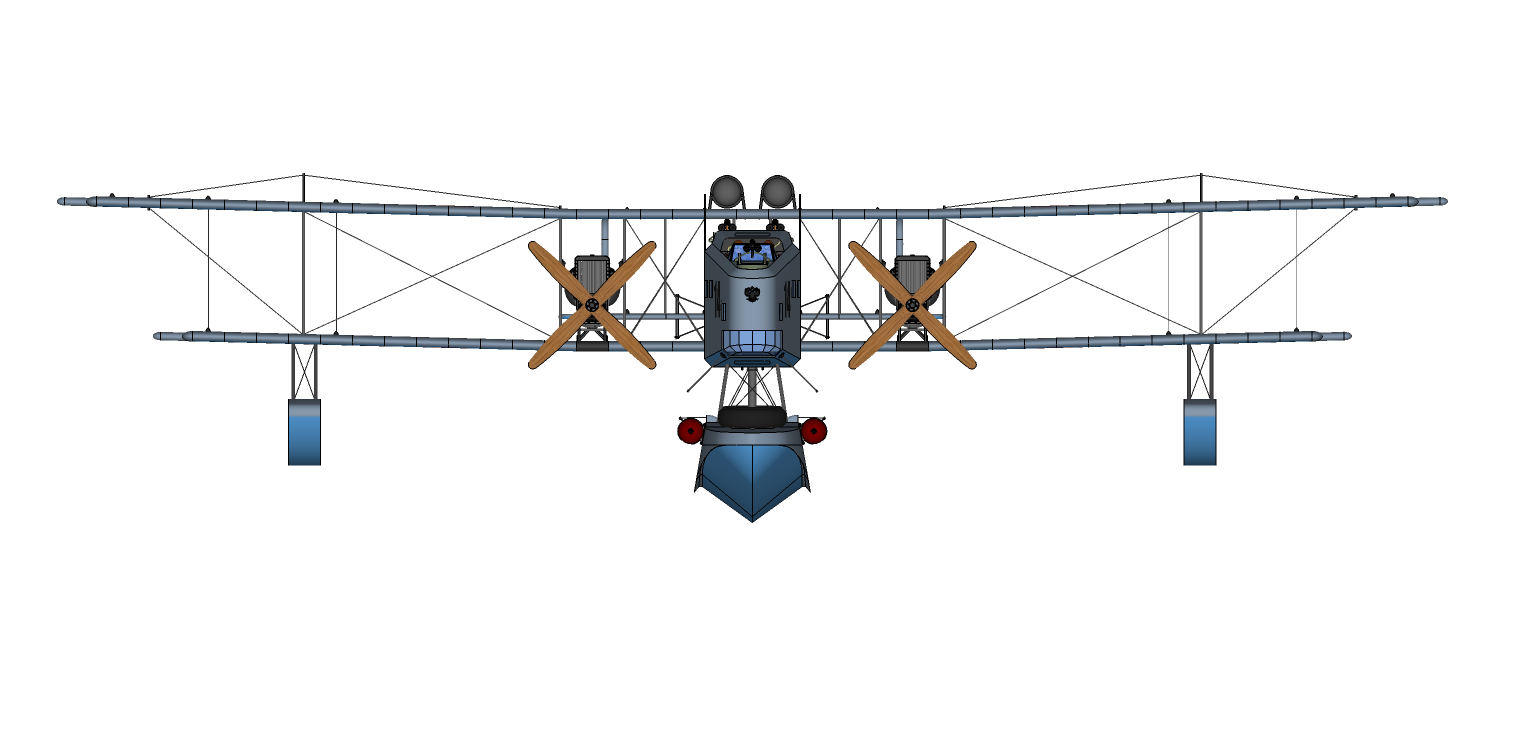

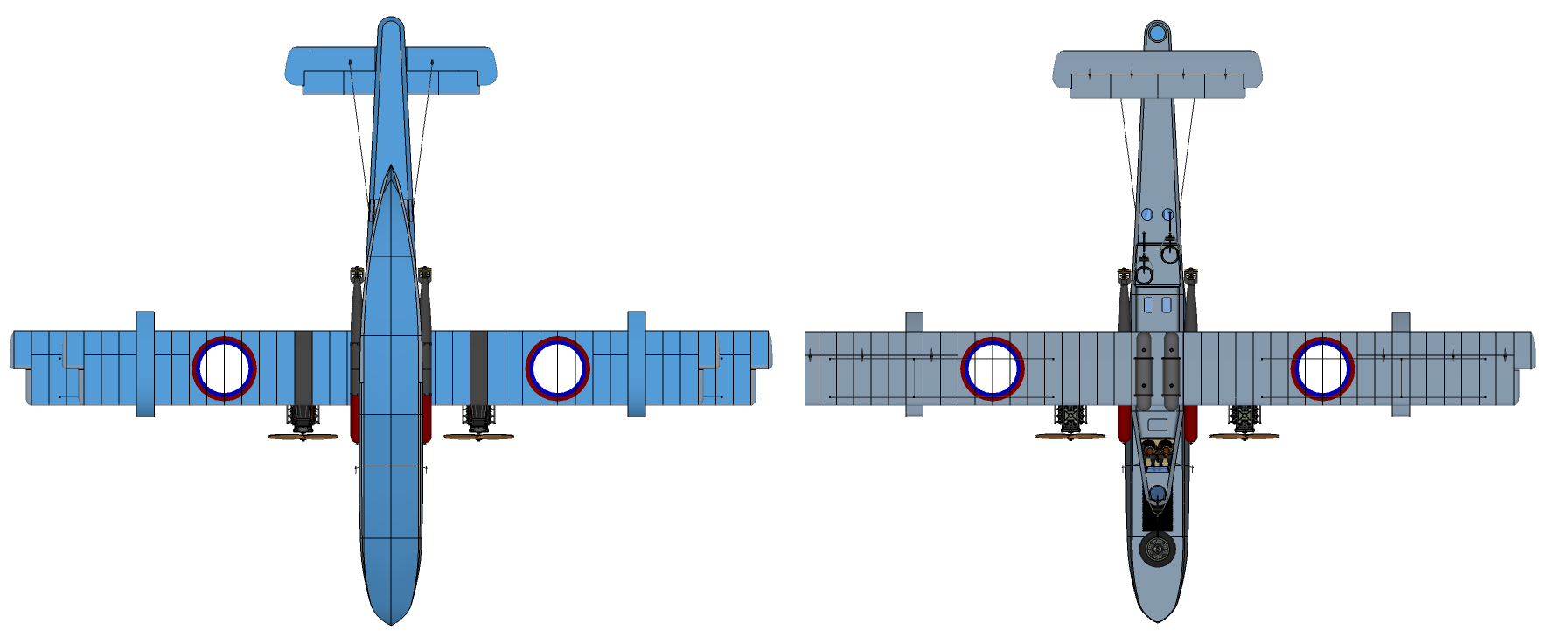

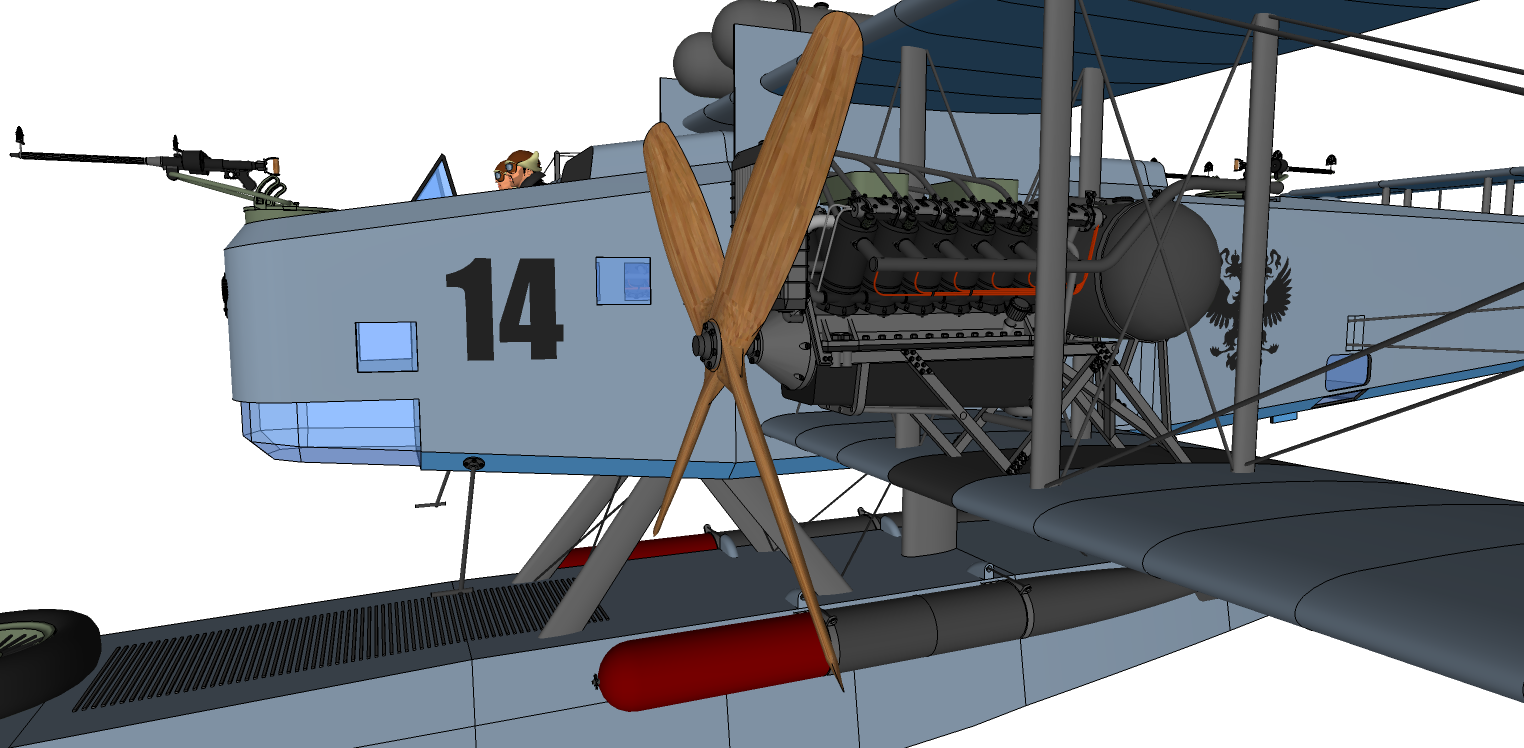

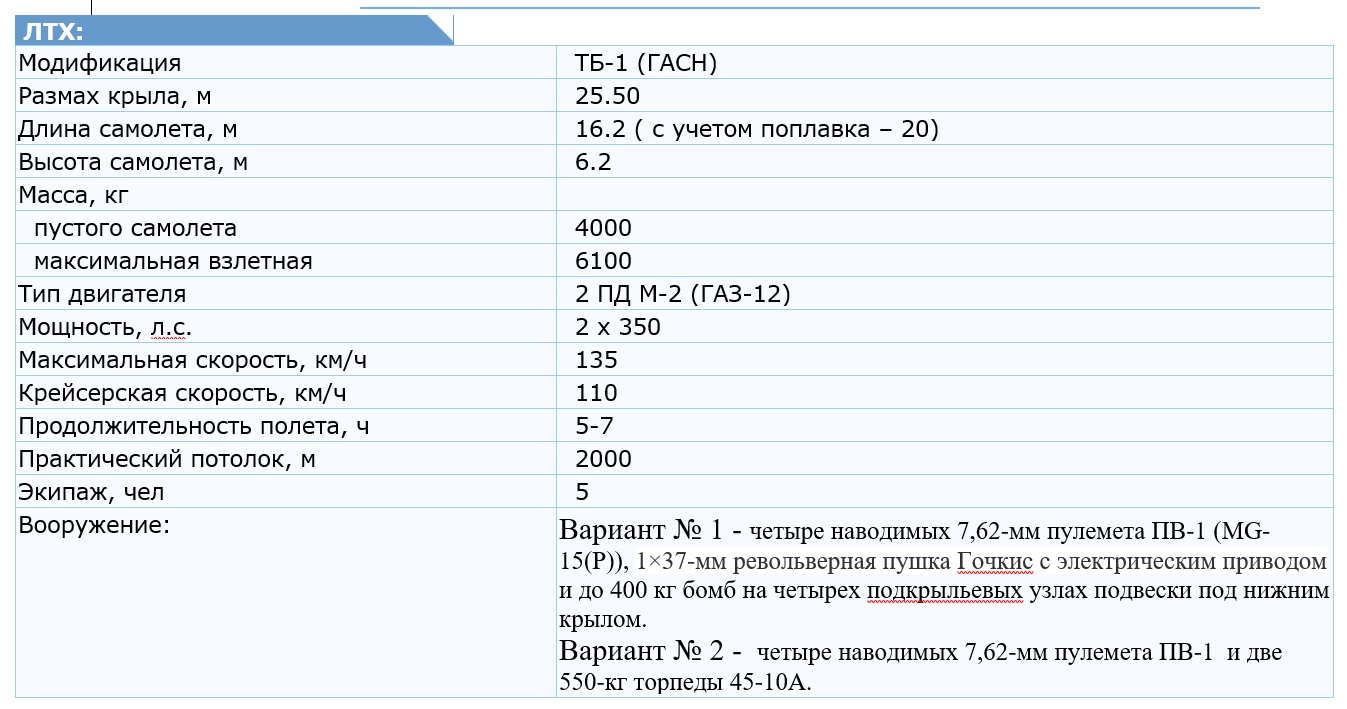

Торпедоносец-бомбардировщик конструкции И.И.Сикорского и Д.П.Григоровича. ТБ-1.

Успешное боевое применение самолетов «Илья Муромец» в составе Эскадры воздушных кораблей изменили взгляды морского руководства на возможность применения сухопутных вариантов машины для нужд флота. 12 августа 1915 года состоялось заседание Авиационного комитета Морского ведомства, на котором рассматривался вопрос о снабжении авиации флота большими гидроаэропланами, рассчитанными на 6 часов полета. После чего последовал запрос сухопутным коллегам о передаче нескольких аппаратов морской авиации. Но из-за острой нехватки самолетов на фронтах ни в 1915-м, ни в 1916 году «Муромцы» во флот так и не попали.

В 1916 году, конструктор Д.П. Григорович сообразуясь с требованиями флота предложил на рассмотрение комитета свой предварительный проект, получивший обозначение «ГАСН». К лету 1916 года англичане уже имели некоторый опыт боевого применения самолетов-торпедоносцев, в том числе машин типа «Шорт» в Дарданеллах. И проект Григоровича предусматривал аналогичные возможности. Поэтому его обозначение представляло собой сокращение слов: «гидроаэроплан специального назначения», поскольку применение авиации для торпедометания считалось важным государственным секретом.

Это был однопоплавковый фюзеляжный трехстоечный биплан с двумя двигателями по 300 л.с. и полетным весом в 5100 кг. Заинтересованность флота в таком самолете была настолько большой, что сразу, то есть до постройки опытного экземпляра и завершения испытаний, был выдан заказ на постройку серии из 10 машин.

В конце 1916 года на заводе ПРТВ С.С.Щетинина в Евпатории началась постройка первого самолета, получившего официальное наименование ТБ-1, с торпедной установкой, спроектированной на заводе «Новый Лесснер» в Петрограде. За основу был взят бомбардировщик Сикорского С-22 серии Е-2. Коробка крыльев была нормальная трехстоечная, верхнее крыло размахом немного превосходило нижнее. Крылья были нормальные двухлонжеронные, расчалочные, тонкого профиля. Фюзеляж с фанерной обшивкой, хвостовое оперение бипланного типа. Силовая установка состояла из двух двигателей М-2 (ГАЗ-12) конструкции инженера В. В. Киреева. Мощностью по 350 л.с. Первый вылет состоялся 24 августа 1917 года под управлением инструктора Севастопольской военной авиационной школы прапорщика К.К. Арцеулова. На май 1919 года 2-я эскадра воздушных кораблей Черноморского флота располагала двадцатью самолетами ТБ-1. В операции против британской эскадры были задействованы 15 машин. Пять из них (машины командиров звеньев) были дополнительно оборудованы радиоприёмниками и наводились на цель воздушным судном инструментальной разведки.

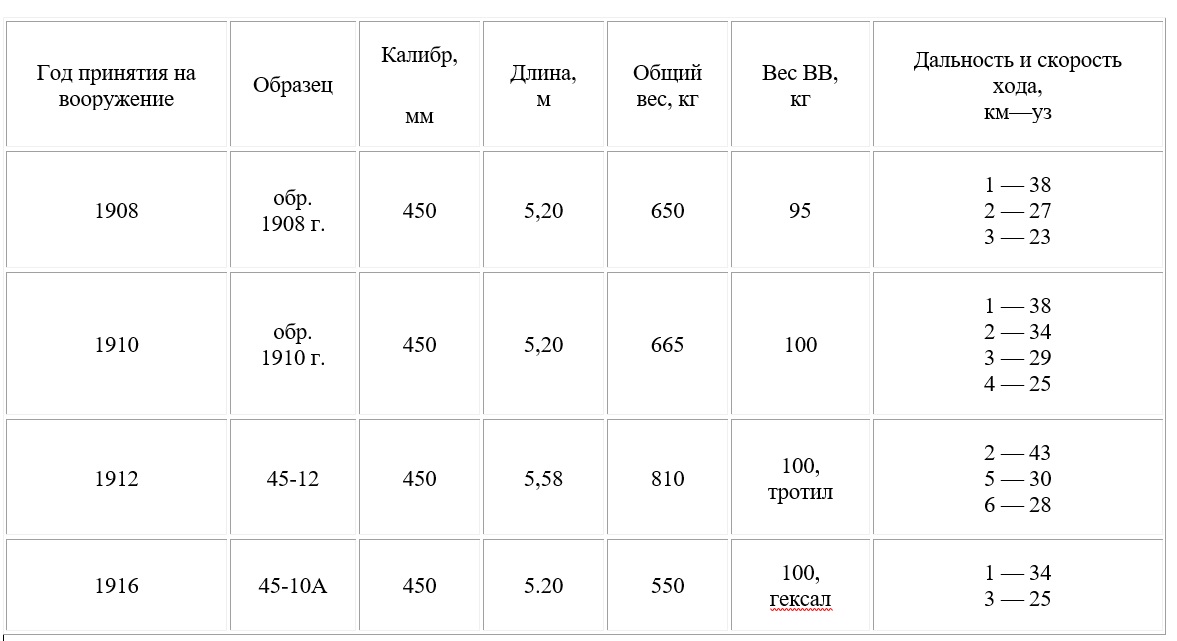

Тактико-технические характеристики основных образцов торпед, состоявших на вооружении Российского флота на 1919 год.