Содержание:

Многозарядность! Вот едва ли не главный тренд в развитии ручного огнестрельного оружия. Многозарядность и скорострельность. Но шло человечество по этому пути очень долго. А дорожка была не прямой, а извилистой.

Но ни многозарядность, ни многоствольность доминантными направлениями в развитии ручного огнестрельного оружия в то время так и не стали. Победили экономия и бережливость. Поэтому для пехотинцев на долгие годы их «воинской справой» стало вот это вооружение. Военно-исторический музей, Вена

Пули, погуще!

По оробелым!

В гущу бегущим

грянь, парабеллум!

«150 000 000» В. Маяковский

Каков, однако, был наш светило Маяковский: бить пулями в спину людей, спасающихся бегством, это ужасно. Это что-то из стиля людоеда Бокассо, только тот по связанным на площади перед своим дворцом ездил на ЗИЛе. Мог бы, наверное, и на ДТ-75, но, видно, не сообразил. Или трактор ему не прислали.

Однако, чтобы там Маяковский, славя 150 000 000, не написал, основную идею огнестрельного оружия он передал совершенно верно – пуль нужно по цели выпускать как можно больше. То есть стрелять чаще и тогда уж ты точно в кого-нибудь да попадешь!

И поняли, надо сказать, это же самое наши предки очень давно. Прямо-таки на заре огнестрельного оружия. В предыдущем материале этого цикла давалась иллюстрация Лилианы и Фред Функенов, на которой были показаны стрелки со стреляющими палицами, боевая часть которых состояла из нескольких стволов: отстрелял все заряды и можно лупить ими по головам – не сломаются.

Оружие королей

Причем не брезговали таким оружием даже короли. Так, Генрих VIII, который с большим энтузиазмом относился к оригинальному комбинированному оружию и имел в своей коллекции «кропило» – стреляющую палицу, похожую на те же гуситские образцы.

Впервые она упоминается в инвентарной описи 1547 года, и, по крайней мере, с 1686 года, была известна как «Посох короля Генриха VIII». В конце XVI века стали утверждать, что это было излюбленное оружие Генриха во время его ночных прогулок по Лондону. К 1830 году гиды Тауэра рассказывали истории о заключении Генриха в тюрьму во время одной такой прогулки, после чего арестовавшего короля стражника поздравили с честным исполнением своего долга.

«Прогулочная трость» Генриха VIII. Это оружие имеет длинную деревянную рукоять и стальное навершие цилиндрической формы с девятью радиальными шипами, напоминающее «кропило для святой воды». 1501–1530 гг. (Коллекция Тауэра, Лондон)

Наиболее отличительной его особенностью являются три коротких ствола, каждый из которых сначала был снабжен скользящей крышкой для пороховой полки.

Центральный шип закрывает дульный срез свободно вращающейся крышкой, которая оставляет свободным только лишь стреляющий ствол, причем зачем так сделано, непонятно. Воспламенялись заряды фитилем, который нужно было держать в руках, что, конечно, было неудобно. Однако, считается, что «кропило» было примерно так же эффективно, как и пистолет более позднего XVI века.

Удивительно, но столь примитивное оружие соседствовало в арсенале Генриха VIII с поистине революционными образцами.

Так, для него же в 1537 году было изготовлено ружье, заряжавшееся с казенной части. Оно является большим из двух уцелевших орудий этого типа, созданных для короля Генриха VIII. У него отсутствует оригинальный механизм блокировки затвора и роскошная бархатная накладка под щеку, но в остальном оно в хорошем состоянии.

Ложа и казенная часть украшены королевской символикой, а ствол имеет гравировку «HR» от «Henricus Rex». Считается, что инициалы «WH» на стволе обозначают Уильяма Ханта, оружейника, который стал первым «Хранителем Королевских пистолетов и фальконетов» короля Генриха.

Ствол квадратного сечения у казенной части, затем круглый, дульный срез отделан молдингами.

В задней части имеется шарнирный блок, который поднимается при помощи рычага справа. При закрытии фиксируется поперечным штифтом спереди. Патроны металлические.

Ствол украшен гравировкой с цветами аканта, розой Тюдоров, и на нем есть буквы H и R.

Остальная часть ствола рифленая до самого конца, прицел латунный. Задняя часть сохраняет следы позолоты.

Приклад со слегка изогнутым контуром. Левая сторона была снабжена скуловой подушечкой, от которой остались только латунные крепежные гвозди. Сразу за казенной частью находится накладная медная доска в форме щита, ранее позолоченная, на которой выгравированы фигуры Святого Георгия и Дракона.

Стальная спусковая скоба, вероятно, замена. Нынешний замок со скользящей крышкой, похоже, изготовлен в XIX веке. Длина ствола 650 мм. Общая длина 975 мм. Вес 4,22 кг.

В коллекции Королевского арсенала Тауэра она значилась как «Карабин Генриха VIII». Первое упоминание в описи – 1547 г.

Оружие настолько качественно сделано, что даже с гладким стволом могло точно стрелять на расстояние не менее 100 метров (что примерно соответствует длине футбольного поля).

Генрих, вероятно, использовал это ружье для стрельбы по мишеням. Его также можно быстро заряжать и перезаряжать, открыв откидной затвор и вставив предварительно заряженный патронник.

То есть, имея, скажем, десять заранее снаряженных патронников, стрелок из такого оружия вполне мог бы сделать десять выстрелов в минуту. Интересно, что солдаты не будут иметь такого огнестрельного оружия еще целых 300 лет.

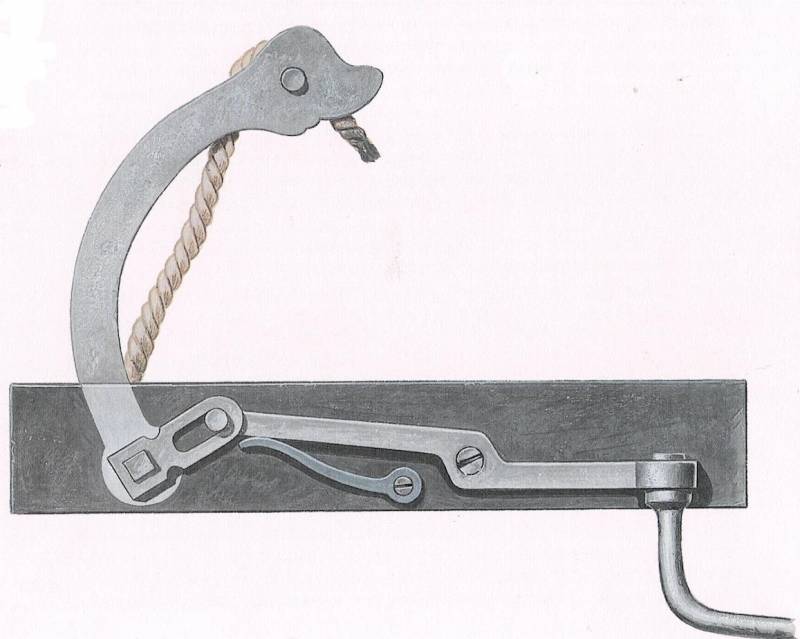

Устройство фитильного замка. Как видите, все его детали нетрудно было выковать и выточить даже деревенскому кузнецу. Рисунок из книги Кристофера Ханта «Стрелковое оружие». С.7

Замки

Отметим, что фитильное оружие того времени было неудобным в использовании еще и потому, что горящий фитиль нужно было подносить к затравке либо, вообще, руками (хотя, скорее всего, в перчатках!), либо специальными щипцами.

Поэтому уже в 30-ые годы XV века люди озаботились созданием механизма, который бы от этой неприятной операции, равно как и от ношения щипцов, их бы избавил.

Есть документ 1439 года, из которого ясно, что уже в то время в городе Братиславе работали «замочные кузнецы», причем замки они делали именно для воспламенения. Ну, а в труде Мартина Мерца «Книга огневого дела», что датируется 1475 годом, можно уже увидеть и схематический рисунок фитильного замка, который впоследствии не очень-то и изменялся.

Японский фитильный всаднический пистолет (карабин) эпохи Эдо Edo ок. 1750 г. Интересно, что пружина на нем тоже латунная. Спусковой крючок в виде скобы. Длина 48,7 см. Фото предоставил Alain Daubresse, автор сайта www.littlegun.be.

Пороховую полку закрывает специальная крышечка. Фото предоставил Alain Daubresse, автор сайта www.littlegun.be.

Разница, пожалуй, была лишь в положении S-образного зажима для фитиля: в Европе он сдвигался при выстреле от ствола к стрелку, а вот в азиатских странах напротив – от стрелка к стволу.

По-разному могла быть устроена и боевая пружина, но в целом это был настолько простой механизм, что совершенствовать его особой необходимости просто не было.

Танзутсу – короткоствольный фитильный пистолет, эпоха Эдо 1615–1868 гг. Непонятно, что это – боевое оружие, которым явно будет очень сложно воспользоваться, или просто дорогостоящий сувенир. Музей Энн и Габриэль Барбье, Даллас, штат Техас

Кроме фитильного замка с нажимным действием существовал и более сложный, стопорный.

В нем курок с фитилем не опускался на полку, а падал на нее под действием пружины. То есть его сначала нужно было взвести, а затем, нажав на спусковой крючок – освободить от зацепления с зубом шептала. Спуск в данном случае получался очень быстрым, поэтому прицел не сбивался.

Такие замки, как более дорогие, нашли себе применение у охотников и стрелков по мишеням.

Аркебузы

Чтобы ветер не сдувал порох с полки до выстрела, придумали крышку полки. А чтобы искры пороха не летели в глаза, на ствол поставили поперечный щиток.

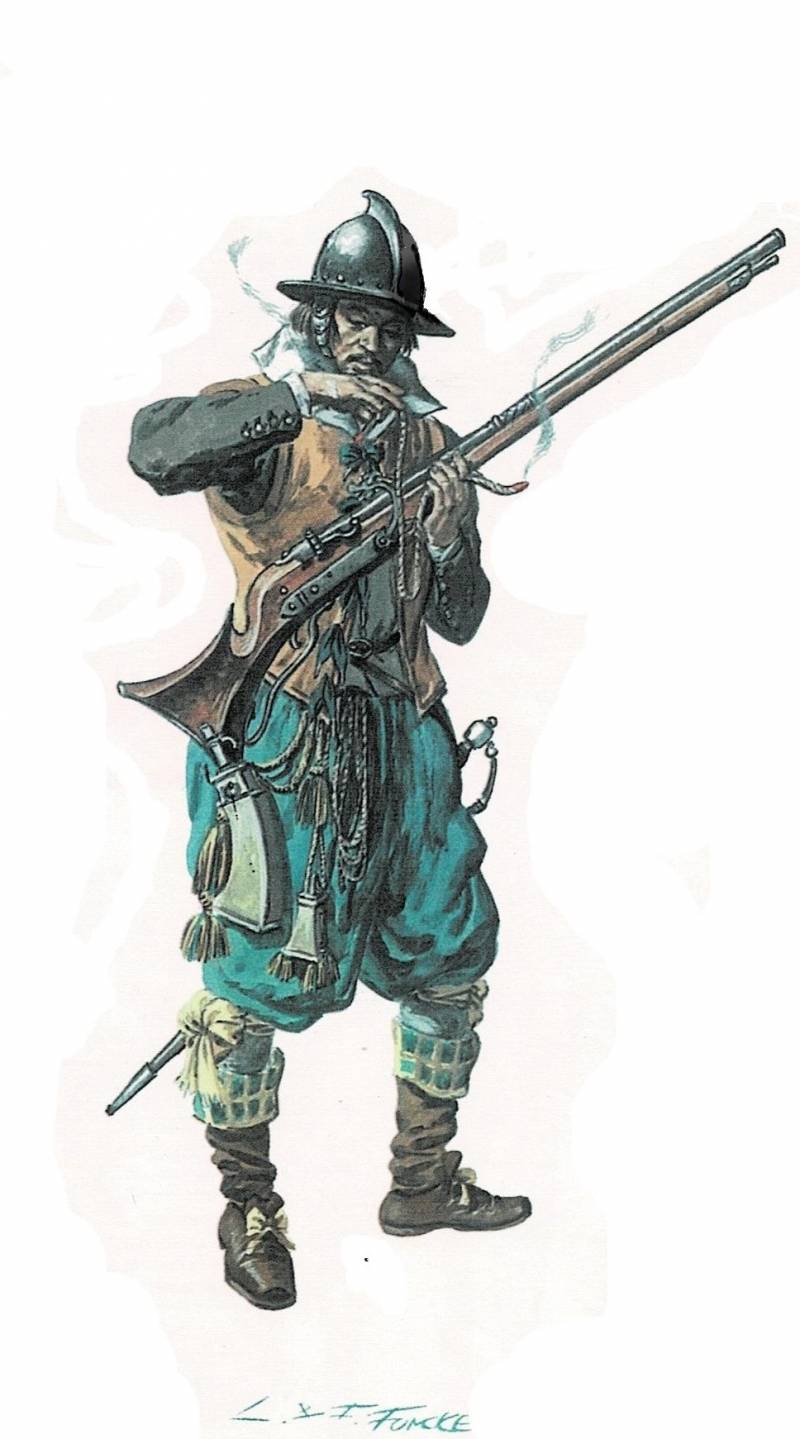

Так появились фитильные аркебузы и мушкеты, стреляя из которых с расстояния в 40–50 метров можно было уже прицельно поражать ростовую фигуру. Правда, для стрельбы их тяжелого мушкета приходилось опирать его на подставку – сошку.

Венецианский аркебузир начала XVI в. с рункой-вилами для рукопашной схватки (слева), справа немецкий алебардист. Моды в то время на военную одежду были, конечно, еще те… Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота. Кавалерия. Артиллерия. М.: Астрель, 2002, С. 55

Аркебузир с гравюры Якоба де Гейна 1608 г. Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота. Кавалерия. Артиллерия. М.: Астрель, 2002, С. 101

И вот уже тогда (а именно в 1530 году) появлялись и револьверные ружья с барабанным питанием.

В частности, именно этим годом датируется фитильная аркебуза с барабаном на десять зарядов, изображение которой приводят в своей книге, посвященной вооружению и военному костюму эпохи Ренессанса, Лилиан и Фрэд Функены.

Известна также и трехствольная фитильная аркебуза с двумя стволами калибра 9-мм и одним – 11, изготовленная в Северной Италии примерно в это же время. Кстати, по своей длине – 653 мм, это не что иное, как карабин.

Барабанное фитильное ружье из Индии. XVII век. Вот ведь до чего там люди додумались, причем так давно. Музей Виктории и Альберта, Лондон

Со второй половины XV в. огнестрельное оружие проникло и в конницу. Конное ружье называлось петриналь, от слова «пуатрэн» – «грудь». Это были стволы, упиравшиеся казенной частью в нагрудную кирасу, в то время как опорой для них служили рогатые подставки, крепившиеся к луке седла. Поджигались они фитилем, который нужно было держать в руках. Позднее и петринали получили фитильные замки, но характерные приклады для упора в грудь на них сохранялись еще долго.

Ранний образец огнестрельного оружия всадника. Слева показано устройство ствола. Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота. Кавалерия. Артиллерия. М.: Астрель, 2002, С.65

Немного о пулях, которые в то время применялись в ручном огнестрельном оружии.

Первоначально и снаряды к пушкам крупного калибра и малокалиберные пули к ручным гаковницам и пишталам были… каменными. Причем, если каменные ядра нужно было вытесывать, то каменные пули легко вытачивались на наждачных колесах.

Но очень скоро выяснилось, что от удара от рыцарской кирасы такие пули превращаются в пыль, не нанося никому особого вреда. Ядра от удара тоже разбивались на куски, но их осколки разлетались в стороны и могли кого-нибудь да задеть. Поэтому-то их, кстати, так долго и использовали.

А это уже свинцовые пули, одинаково годные и для аркебуз XVI-ого и для мушкетов XVIII века! Пензенский музей русской армии

Именно поэтому пули очень скоро начали отливать из свинца. Хотя стрелять такими пулями и было опасно. Известный французский рыцарь Байяр, например, приказывал вешать всех попавших к нему в плен аркебузиров, но никакой пощады не давали прежде всего тем, кто стрелял пулями из свинца. Словно знал, что ему суждено погибнуть от такой пули.

Так что некоторые использовали железные пули и даже пули из серебра. И только потому, что считалось будто бы свинец ядовит (что было верно!), поэтому раны от него следует обеззараживать кипящим маслом или раскаленным железом (чтобы было неверно совсем и вдобавок еще и очень мучительно). Ну, и серебряные пули помогали избежать этого мучительства и потому надеяться на доброе к себе отношение.

Никто же тогда не знал, что дело совсем не в ядовитости свинца, а в общей царившей повсюду антисанитарии.

Например, те же французские аркебузье, хотя и не только они, имели обыкновение замазывать запальные отверстия на стволах аркебуз (чтобы туда не попадала в дождь вода) собственным калом, так что от тогдашних стрелков-мужиков и от их оружия еще к тому же и попахивало…

А уж какой чистоты руками они брались за эти самые пули, мы можем сегодня лишь догадываться.

источник: https://topwar.ru/178915-samyj-rannij-ognestrel-puli-pogusche.html

————————————

Колега учите мат.часть:

50 Км/Ч по пересеченной местности

? ББП подвеске, танку и экипажу.

1 А 20 и А 22 В АИ имеют только гусеничный движетель

2 Ф 32 да косяк заменю на Ф 34

3 заменю на стрелка радиста (эта строчка взята из стороннего сайта про А 20)

4 на википедии написоно вообще 57 км/ч так что притензия уже к ним

Вообще никак не повлияет. Блицкриг и связь позволяли немецам перемалывать любого противника. Британия, франция, страны бенилюкса, польша, союз… всё едино. И уродливый брат 34-ки не изменит ровным счётом ничего.

Почтенный коллега, т. е. вместо нормального Т-34, армия будет вооружаться суррогатом, бортовую броню которого с любой дистанции будет пробивать «дверная колотушка» (70 штук на пехотную дивизию), а кормовую броню противотанковые ружья немецкой пехоты? А их, минуточку — по три на роту, 80 штук в пехотной дивизии…

От А-20 и А-32 отказались в пользу лучше защищённого А-34 (в серии Т-34), не только с военной, но и с экономической точки зрения, поскольку не имело смысла СТОЛЬКО платить за лёгкий и даже промежуточный танк (в этой ипостаси вполне можно было использовать и БТ-7М). Лишь в виде полноценного среднего он оправдывал расходы на производство.

Вот-вот! Самая суть-одобряю!

Не существенное замечание. Бортовая броня Т-34 в реальности пробивалась 37 мм орудием PaK-36, ниже наклонного борта. Ну и как пример, союзники и противники (за небольшим исключением Пантера и Королевский Тигр), вполне обходились прямыми бортами.

В.Петров-II. Только вместо реального А-32 виртуальный 22.

Я тоже его сразу вспомнили)))

Кто-нибудь в курсе, что с ним?

Субъект, который IvanIvanovic — скорее всего он.

Дык, по слухам)) здесь же, токмо погремуху, пардон, сменил :wpds_wink:

ВП вроде ратовал за 45-пятку, а тут 76 мм. Что уже как бы не хуже, чем РИ Т-34.

Вопрос к коллеге Танкисту — А что не поставить торсионную подвеску?

Проблема в том что торсионная подвеска освоена только Кировским заводом с их КВ, поетому в АИ производство Т 34 М начали именно на нем на замену танку КВ

Проблема в том что торсионная подвеска освоена только Кировским заводом с их КВ, поетому в АИ производство Т 34 М начали именно на нем на замену танку КВ

))У Т-50 это тоже кировский завод?))

Или Т-40 там?

торсионная подвеска освоена

так понимаю неосвоенность заставила на американские танки ,английские и Меркавы другое СТАВИТЬ верно понял?

Что за ВЕЛИКИЕ успехи дала торсионная подвеска-если например танк Меркава Первый серийный танк «Меркава Mk.1» был произведён в 1979 году[8]

катается с подвеской некоего Кристи-а?))

А по остальному вами написанному просто отвал головы -честно..блинн есть сайт https://t34inform.ru/ где ВСЁ по танкостроению и проектировке расжевали

только в рот не поклали…печалько честно словоДа… нет коллеги ВП! ? как то слабовато обоснование… вадим бы напирал бы на ошибочности работ над Т-50( и др.) и с такой точки зрения облегчённый Т-34 смотрелся бы пореальнее! Особенно с такими штучками как «двигали» Юра27 и анзар — шестицилиндровый дв. на базе В2 путём заглушки лишнего. Получился бы лёгкий танк более «быстрый» в производстве чем Т-50 и внешне неотличимый почти! от среднего Т-34(чем вводить в заблужд. противника) что позволило бы более активно заполнить наполнение МК танками с функцией арт. поддержки танков нового типа.

Как по мне если и ставить 6 цилидровый то лутше сразу М 52 (6 цилидровый АМ 34 мощьностью 350 — 450 л.с) и не гороить огрод с обрезкой В 2

Огрызок от АМ-34 назывался М-32 и в серию не пошёл.

а откуда сведенья? (я с википедии взял)

Выглядит прикольно, только вот зачем делать тонкие борта?

если брота сделать аналогично Т 34 (45 мм) то масса танка выйдет за рамки 22 тонн (в серийном варианте)

Не одобряю. Автор пишет: А32 затянули выпуск с началом войны. Позиция руководства СССР ясна- лучше плохие танки , чем остановка производства и налаживание выпуска нового танка. Поэтому в РИ не «взлетел» Т-34М.

2.и КАК УКАЗАЛ aNSAR-плохая броня.

3.как Вы, Автор- вместе в танк с таким же экипажем, двигателем и т.д. как РИ Е-34- корпус всего! 2600 мм. За счет чего??

ширина корпуса аналогична танку КВ 1 (1800 мм)

открываем Вики- и: ширина КВ-1 3320 мм. а Т-34-3 м. Вы путаете с шириной погона башни ИМХО

3320 — 1400 (гусеницы)= 1920 — 152 (броня) + 50 = 1818 мм ширина БО Ширина корпуса Т 34 РеИ чуть меньше, ширина погона КВ 1 1535 мм и что я путаю?

Итак, читаем: «В центре подбашенного листа имелся круглый вырез диаметром 1480 мм. На удалении 20 мм от кромки выреза на равных расстояниях располагались тридцать шесть отверстий для прохода болтов крепления нижнего погона шариковой опоры башни танка». – это о А-20 в РИ. У нас АИ ширина танка 2600 мм. Ширина гусениц, как у реального А 20. То есть 400 мм. Плюс зазор между гусеницей и корпусом 100 мм, как минимум. На корпус остается 1600 мм. Вопрос: «А как крепить 1600 мм погон?» Не хватает как минимум 150 мм. Или автор ошибся и ширина танка не менее 2800 мм. А значит и вес килограмм на 800 будет больше. Судя по чертежу башня танка рассчитана на погон 1480 мм. Реальная башня будет намного шире и будет выходить за габариты корпуса. Но это еще не все. Для любой вещи нужны предпосылки. Для Харьковской щколы танкостроения это было проектирование танка БТ-СБ. Вот на основе этого и появились А-20 и А-32. В дальнейшем Т-34 и Т-34М. А затем Т-50. Танк Т-44 это несколько упрошенная модель – раннее бы назвали мобилизационный танк. Но затем эта концепция закрепилась. А вот для вашей модели еще рановато. Нужно ждать войны, а вот потом??? Потом появился Тигр и ваша модель… Подробнее »