Самолеты Дмитрия Григоровича. Часть 31

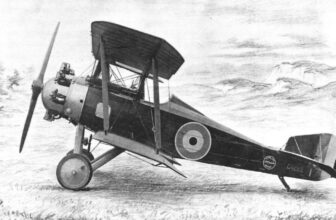

Опытный истребитель ИП-3 (ПИ-3, ДГ-53)

Этот самолет, который на этапе проектирования получил обозначение ДГ-53, по сравнению с ДГ-52 (ИП-1) отличался уменьшенными геометрическими размерами, площадью несущих поверхностей и, соответственно, снизившимся полетным весом. В отношении него можно предположить, что Григорович решил создать на базе первой опытной машины ДГ-52 «обычный» истребитель воздушного боя, вооруженный лишь пулеметами. Однако на самом деле это также был в некотором роде утилитарный аппарат, ориентированный на динамореактивные пушки Курчевского. Просто пушки были меньше – как по калибру, так и по весу и размерам.

ДГ-53 создавался под 37-мм автоматические пушки АПК-11, которые конструктор Курчевский предложил в 1932 г. Они отличались магазинным боепитанием и увеличенным запасом снарядов на каждое орудие до 25 штук. По 12 снарядов размещались в двух магазинах (кассетах) и еще один снаряд перед стрельбой устанавливался в стволе. Вес АПК-11 с кассетами составлял 39,1 кг, вес осколочного снаряда с головным ударным взрывателем – 475–500 г. Начальная скорость снарядов, зафиксированная на испытаниях, составила 438–475 м/с. Перезарядка пушек при стрельбе осуществлялась сжатым воздухом, размещенным в бортовом пятилитровом баллоне.

Впервые пушки АПК-11 смонтировали на истребителе И-14 конструкции ЦАГИ в 1934 г. Испытания велись в течение года, однако положительных результатов в воздушных стрельбах достигнуть не удалось. Даже после произведенных изменений новые пушки имели множество недостатков при ведении автоматической стрельбы. При выполнении воздушных эволюций, пикировании, входе в вираж орудие отказывало, на больших углах наклона в вираже некоторые снаряды вылетали из кассет. В конце 1934 г. отмечалось, что АПК-11 полигонные испытания не выдержала и для продолжения испытаний требуется продолжить ее доработки.

Курчевский продолжал дорабатывать и совершенствовать свои 37-мм пушки. Он даже сумел добиться внедрения их в серию, однако в практической жизни АПК-11 так и не появились.

На опытный экземпляр ДГ-53 (ИП-3), построенный летом 1935 г., АПК-11 не устанавливались. Этот самолет, помимо уменьшенных размеров, отличался индивидуальными выхлопными патрубками, выведенными в отверстия на капоте двигателя, и более выраженной обратной V-образностью центроплана крыла. Дополнительным нововведением стало использование посадочных щитков.

2 июля 1935 г. начальник ОКУ завода №1 им. Авиахима Д. П. Григорович сообщил об окончании постройки своего нового истребителя начальнику ГУАП Г. Н. Королеву:

«Самолет ИП-3 с РЦ готов к заводским испытаниям и принят ЛИС завода №1 для производства испытаний. Прошу Вашего согласия на начало испытаний».

Далее были проведены лишь полеты ИП-3 по программе заводских испытаний. Очевидно, надежда на получение пушек АПК-11 еще оставалась и все возможные решения по самолету зависели от состояния этих работ. Впрочем, в связи с прекращением деятельности по совершенствованию ДРП, интерес к ИП-3 утратился и самолетом более не занимались. В последующих документах указывалось, что ИП-3 М-25 завода №1 с плана авиапромышленности на 1937 г. снят.

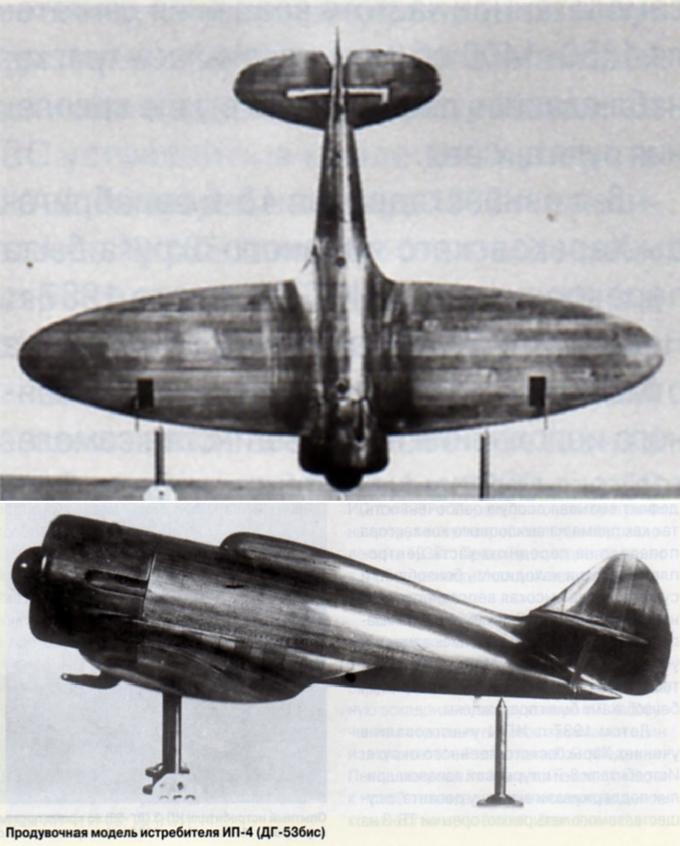

Проект ИП-4 (ПИ-4, ДГ-53бис)

Развитием ИП-3 должен был стать следующий истребитель – ДГ-53бис (ИП-4). Он проектировался уже с учетом принятого решения о вооружении самолетов скорострельными 20-мм пушками ШВАК. Основными его отличиями стали использование эллиптического крыла и закрытой кабины пилота со сдвигающимся назад фонарем.

Проектирование ИП-4 полностью развернуть не удалось, так как в середине 1936 г. последовали реорганизации в авиапромышленности, приведшие к закрытию тематики истребителей в КБ Григоровича.

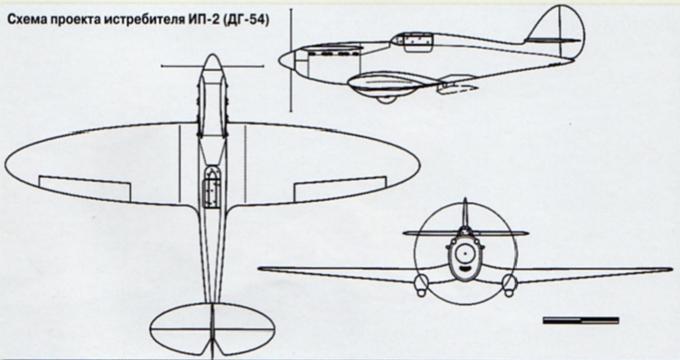

Проект ИП-2 (ДГ-54)

На переломе 1935–1936 гг. Григорович проектирует новый пушечный истребитель ИП-2 (ДГ-54), который в ряде документов обозначался с другим порядком написания букв – ПИ-2 (пушечный истребитель второй). Этот весьма гармоничный самолет с вытянутым фюзеляжем и изящным эллипсовидным крылом создавался как дальнейшее развитие более раннего ИП-1, вооруженного пушками ДРП. Учитывая то обстоятельство, что Григорович тяготел к освоению новых технологий и много сил потратил на освоение совершенной гладкой обшивки в ИП-1, можно предположить, что новый аппарат стал бы тогда действительно наиболее совершенным советским истребителем полностью металлической конструкции.

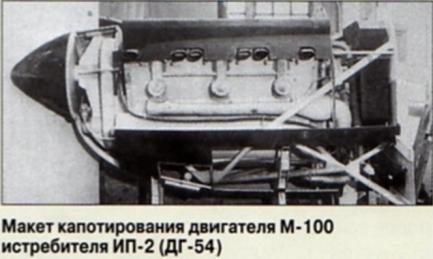

ИП-2 проектировался под рядный двигатель жидкостного охлаждения М-100А с пушкой ШВАК, установленной в развале блока цилиндров. Стрелковое вооружение – 4 пулемета ШКАС в крыле. Максимальное количество крыльевых ШКАСов предполагалось довести до 10 стволов (штурмовой вариант), кроме того, под крылом планировалось подвешивать до 40 кг бомб (в перегрузку).

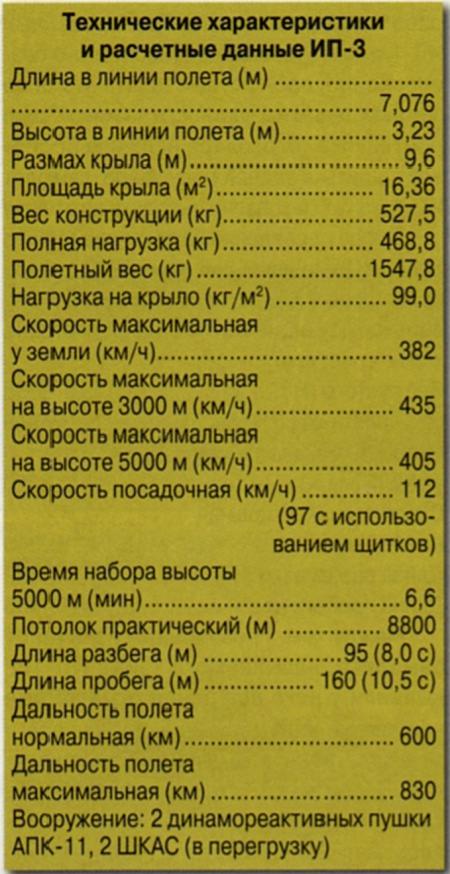

Технические характеристики и расчетные летные данные ИП-2 (ДГ-54) согласно сведениям, представленным КБ Григоровича, были следующие:

| Длина в линии полета (м) | 8,065 |

| Размах крыла (м) | 11,0 |

| Площадь крыла (м²) | 20,6 |

| Полетный вес (кг) | 1951,5 |

| Нагрузка на крыло (кг/м²) | 99,5 |

| Скорость максимальная у земли (км/ч) | 442 |

| Скорость максимальная на высоте 3000 м (км/ч) | 519 |

| Скорость максимальная на высоте 5000 м (км/ч) | 515 |

| Скорость посадочная без использования щитков (км/ч) | 120,5 |

| Скорость посадочная с использованием щитков (км/ч) | 102,5 |

| Время набора высоты 5000 м (мин) | 6,0 |

| Потолок практический (м) | 9900 |

| Дальность полета нормальная (км) | 600 |

| Дальность полета максимальная (км) | 1180 |

В первой половине 1936 г. на заводе №1 был изготовлен и доработан полноразмерный макет ИП-2, закончилось рабочее проектирование и началось изготовление деталей первого опытного экземпляра. Однако затем произошла известная реорганизация, во многом изменившая положение в промышленности. 11 мая 1936 г. последовало постановление Совета труда и обороны (СТО) о специализации авиазаводов и о прикреплении главных конструкторов к серийному производству спроектированных ими самолетов. Группу Григоровича в количестве 25-30 конструкторов перевели с завода №1 на завод опытных конструкций (ЗОК) ЦАГИ. Строительство ИП-2 с завода №1 сняли и передали на завод №135 в Харьков. А далее произошло то, что и должно было произойти. Менее чем через полгода, при уточнении производственной программы на 1936–1937 гг. признавалось, что ИП-2 уступает по своим характеристикам И-16 бис (эталон 1937 г. с заявленной максимальной скоростью 520 км/ч), и его изъяли из плана опытных работ.

источник: Михаил Маслов «Самолеты Дмитрия Григоровича» // «Авиация и космонавтика» 08-2014, с. 40–41

+++++++++++++

Григорович давал для своих машин реалистичные расчётные данные, в отличие от… кое-кого, дававшего явно прожектёрские. В результате машины Григоровича снимались с плана…

И-16бис — И-180. Нормально.

Ну, КБ Николая Николаевича

Ну, КБ Николая Николаевича много кем закусило…

Огульно. Скорее уж наоборот. Его КБ расчленили на множество. Как и АНТ.

вообще то довоенный советский

вообще то довоенный советский авиапром тот еще гадюшник. помнится коллега редстар выкладывал чье-то заявление на туполева, как тот задвигал и топил чужие машины и выдвигал свои

Это именно доносы. Чей-то пристрастный взгляд. Деятели боролись за своё.

Зато есть немного о том, что стал делать Н. Н. Поликарпов, когда ему поручили выносить приговоры чужим конструкциям. Давал положительные отзывы и не лез, хотя был явно не согласен.

Гадюшник не авиаконструкторов, а, условно говоря, политбюро и наркоматов.

byakin пишет:

И не заявление даже это было, а отчёт Госконтроля…

И не заявление даже это было,

это гораздо серьезнее

Нет. Это частное стороннее мнение. Для вас безымянное.

Мировая традиция: не лезть в фирмы заказчику. Не ссорить их и не мирить.

это гораздо

Именно.

++++++++++

++++++++++

Для всех проэктов характерна

Для всех проэктов характерна очень низкая нагрузка на крыло ,прямо как у бипланов .При доведении нагрузки на крыло до уровня И-16 ,скорость была бы совсем другой …

У И-16 на тот момент нагрузка на крыло была ненамного выше. В то время (1936-37 гг.) И-16 был представлен типом 5. У него нагрузка на крыло 103,9 кг/м2 (1510,9/14,54), против 91,9 у ИП-4 и 94,7 у ИП-2. У бипланов гораздо меньше, например у И-15бис — 72,8 кг/м2 (1638/22,5).

Это уже потом новые модификации И-16 становились всё тяжелее (тип 29 «дорос» уже до 1940 кг взлётного веса, причём это без радиостанции и РСов), соответственно и нагрузка на крыло у них увеличилась. К росту скорости это, впрочем, не привело 🙁 .

А оценивается не момент, а ближайшее будущее. Кстати, кроме нагрузки на крыло есть множество важных аэродинамических показателей и приемов. Та же механизация, центровка, зализы.

И-16бис это И-165 — И-180.

Справедливое уточнение

Справедливое уточнение ,самолеты тогда развивались очень быстро .Но ,прямым аналогом по времени создания являетс Ме 109 D-1. имевший похожий по мощности двигатель .Взлетный вес составлял 2425 кг ,площадь крыла 16,4 кв.м. ,максмальная скорость 570 км.ч.Врядли сильно отличалась и ародинамика .То есть жаль ,что самолет Григоровича не был построен.При некотором уменьшении площади крыла он обещал даже превойти Мессершмит,похоже ,тогда это был самый совершенный проэкт истребителя в СССР.

Oleg Arch пишет: Но, прямым аналогом по времени создания являетс Ме 109 D-1. имевший похожий по мощности двигатель .Взлетный вес составлял 2425 кг, площадь крыла 16,4 кв.м, максмальная скорость 570 км.ч. [/quote] Похоже, Вы приводите характеристики полумифической модификации с мотором DB-600… Очевидно, Вы их взяли отсюда: http://www.airwar.ru/enc/fww2/bf109d.html Но если Вы прочитаете сам текст статьи, то обнаружите, что В 1980-х годах на Западе приоткрылись архивы, в которых хранились документы германской авиапромышленности, и выяснилось, что «Bf 109D с мотором DB 600» — это еще один блеф немецкой пропаганды (…) Реально же из-за нехватки современных моторов на истребители Bf 109D устанавливались… двигатели Jumo 210Da, даже без системы непосредственного впрыска, которую немцы так расхваливали, описывая Bf I09C. Таким образом, в части силовой установки Bf 109D был не просто «шагом назад», а можно сказать, «двумя шагами» в том же направлении. Как видно, не все хорошо было в германском авиационном моторостроении, если ведомству Геббельса пришлось прибегать к подобным уловкам. Кроме того, планер самолета Bf 109D несколько усилили, вследствие чего он стал тяжелее. Так, крыло получило более мощные полки лонжерона, а хвостовая опора, прежде состоявшая из двух силовых элементов — основной опоры и подкоса, превратилась в «свободнонесущую». В результате увеличения полетной массы максимальная скорость «доры» стала меньше, чем… Подробнее »

Я думаю ,что основу легенды

Я думаю ,что основу легенды заложил американский летчик Альфорд Вильямс ,ему летом 1938 г. позволии облетать Ме 109-Д ,и он назвал его лучшим истребителем в мире .Его ,естественно ,никто не ставил в известность что летал он ,по сути ,на опытном самолете ,а истребители поступающие на вооружение имеют куда как более скромные характеристики .Как немцы крутили с истребителями Хенкеля получило широкую огласку , факт с модефикацией Ме-109 Д как то менее известен ,но интересен ,спасибо .