2 июня 1926 года, руководство Главного управления военной промышленности приняло «трехлетнюю программу танкостроения». Программа предусматривала уже до конца текущего десятилетия вооружить Красную Армию всеми видами и типами современной бронетанковой техники! Результатом попытки реализации этой форсированной программы, стали разработки танкетки Т-22/23, «манёвренного» танка Т-12 и его дальнейшего развития Т-24, лёгких танков сопровождения Т-18 и перспективного Т-19 и даже проект позиционного танка Т-30.

Вот только отечественным проектам, УММ РККА внезапно предпочло зарубежные. История тут на самом деле очень тёмная. Ведь изначально, буржуинские образцы приобретались возглавляемой начальником УММ РККА Халепским «закупочной комиссией» исключительно «на всякий случай» — если вдруг, с отечественными разработками случится жёсткий облом – ну, например поляки нападут до того, как наша новейшая техника будет доведена до ума и готовности к серии – буржуйские-то машины уже типа серийные и в длительной доводке какбэ не нуждаются! Но, никакого глобального облома на самом деле не было, а купленные за границей образцы, напротив, без серьёзной доработки и переоснащения промышленности, выпускать и поставлять КА оказалось невозможно.

Тем не менее, иностранные образцы как-то вдруг и сразу, резко стали основными, отправив все конкурирующие с ними отечественные разработки в мусорную корзину. Им предпочли танкетку ВКЛ (Т-27), танк Виккерс-6 тонн (Т-26) и танк Кристи (БТ-2). Т-28 и Т-35А хоть и являются машинами полностью отечественной разработки, тем не менее, и они были явно «срисованы» с британских «оригиналов». И не подлежит ни малейшему сомнению – если бы той же «закупочной комиссии» удалось купить Виккерс-16 тонн и «Индепендент», история с танкеткой, шеститонником и Кристи повторилась бы ещё и ещё раз.

Судьба всех этих машин хорошо известна.

А теперь, представим себе, что т. н. «закупочная комиссия», отправленная в «хождение за три моря» для ознакомления с зарубежными разработками в области авто-тракторно-танковой техники и покупки наиболее подходящих образцов, не сильно впечатлилась продукцией «Виккерса», закупив только лицензию на «шестионник» (куда уж без него!), зато каким-то образом, получила возможность подробно изучить материалы, проходившего тогда во Франции конкурса на новый тяжёлый танк сопровождения. Тема показалась настольно интересной, что бросив тёрки с Виккерсом по поводу убогих ВКЛ и древних 12-тонников (и, соответственно, просто не успев подглядеть ни 16-тонник, ни «Индепендент»), «закупочная комиссия» немедленно отправилась в Париж.

Это особенно интересно тем, что разработка танка такого класса в СССР вообще не предусматривалось (как и в истории с танком Кристи!). Танк сопровождения, в нашей «Системе» от 29 г. представлялся исключительно лёгкой, предельно дешёвой и, благодаря этому, массовой машиной. Тяжёлые же танки, предназначавшиеся для качественного усиления машин лёгких классов и как средство прорыва позиционной обороны, массово строить в принципе не собирались – эти монстры, в случае принятия на вооружение, были бы сугубо мелкосерийной собственностью РГК.

Французские же аппетиты, перевооружить «тяжёлыми танками сопровождения» 36 из 40 танковых батальонов регулярной армии, могли кого угодно повергнуть в шок и трепет! Ведь прекрасно осознавая устарелость своих лёгких пехотных «реношек» FT-17 и слабость всех его последующих производных (включая промежуточные между лёгкими и средними D-1), они действительно на полном серьёзе планировали 36 из своих 40 тогдашних отдельных танковых батальонов поддержки пехоты, перевооружить не на что-нибудь, а именно на «тяжёлые танки сопровождения»! Которые, кстати, такими уж «тяжёлыми» им в то время ещё вовсе не представлялись (в изначальном ТТЗ предписывалось уложиться в 20-22 т.). Именно поэтому, появившийся в результате тех разработок танк В-1, в итоге, классифицировали как «средний». Хотя, объективно говоря, «средним» этот танк в 32-тонной громоздкой версии В-1bis (с массой как у тяжёлого британского пятибашенного «Индепендент»), можно считать с очень большой натяжкой. Чем-то, эта история сродни германскому Pz-V «Пантера», который тоже изначально заказывался как новый средний танк на замену Pz-IV, но в итоге, жутко «разбух» и по массе, и по ТТХ, и главное, в стоимости, выпав из категории «средних» и превратившись в ещё один германский тяжёлый танк с ТТХ покруче советского КВ.

Но, до того ещё очень далеко. А пока, французское командование в своих ТТТ на новый тяжёлый танк сопровождения, выдвигало следующие параметры: масса до 22 тонн, мощное 75-мм орудие в корпусе, а в единственной башне лишь два пулемёта. Броня должна была иметь толщину, достаточную для защиты от огня штатных средств ПТО армий вероятных противников.

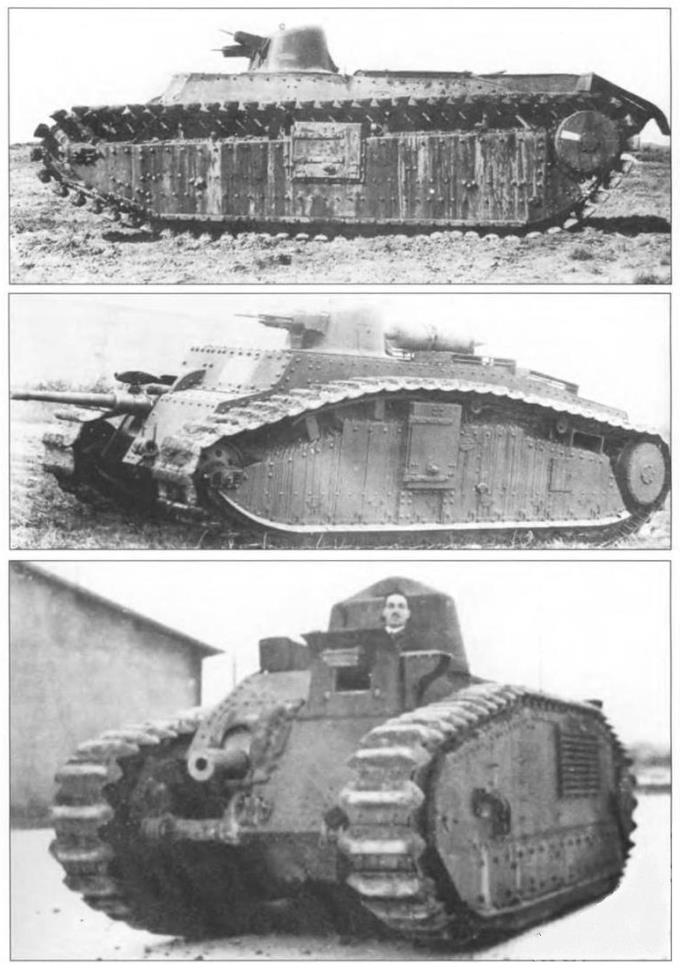

Ну и вот, весной 1929 года, танк от одного из участников конкурса, а именно фирм «Рено» и «Шнейдер» был готов и начал проходить испытания совместно с доведение его конструкции до ума. А там и очень похожий на него танк конкурент от фирмы ФСН подтянулся.

(Прототипы-предшественники знаменитого французского В-1)

Их-то в данной АИ и как-то сумели лицезреть наши представители. И не просто лицезрели, а глыбоко прониклись как самими машинами, так и новой французской концепцией, согласно которой, пехоту должны поддерживать не просто дешёвые жестяные танкетки и недалеко от них ушедшие лёгкие танки непосредственной поддержки (по сути – танкетки-переростки), жить которым на поле боя, лишь до встречи с первым же снарядом (а то и пулей крупнокалиберной стрелковки!), а прежде всего мощно вооружённые и хорошо защищённые, и при этом не слишком громоздкие и не запредельно дорогие, тяжёлые танки сопровождения пехоты.

Ну и, как в РИ, наши специалисты азартно, но практически по картинкам, копировали 16-тонный трёхбашенный Виккерс и пятибашенный «Индепендент», в данной АИ, они кинулись в дополнение к Виккерсу-шеститоннику, творить собственную реплику тяжёлого танка сопровождения, на базе «журнальных» впечатлений от французских прототипов. Индекс разработке присвоили Т-27 (танкетку в данной АИ не покупали вообще, поскольку главный фанат и лоббист танкеток – Тухачевский, до поста позволявшего пропихнуть эту херню, игнорируя любые возражения, в данной АИ так и не дорвался, а без его мощного иррационально-дилетантского напора, именно французская концепция захватила буквально всех «ответственных» товарищей). И как наши Т-28 и Т-35 сильно напоминали британские В-16 и «Индепендент», точно так же наш проект тяжёлого танка сопровождения пехоты походил на свой французский «образец», которым, как танком качественного усиления, решили не кое где и кое когда, а повсеместно и постоянно усиливать лёгкие пехотные Т-26. И это правильно – Т-26 – жестянка, и без «старшего брата», способного подавить ПТО, на поле боя вообще не жилец.

Ну а поскольку главное в танке – даже не его «архитектура», а концепция, в энтой самой французской концепции вообще ничего менять не стали. Т-27 создавался как относительно дешёвая (в категории до 30 т. в отличие от 50-75 тонных разрабатывавшихся в ССС монстров), а потому массовая альтернатива классическим тяжёлым танкам. Это должна была быть мощная машина с непробиваемой для тогдашних штатных ПТ средств пехоты бронёй в 35 мм (передняя проекция) и 25 мм борт-корма-башня (плюс 9 мм бортовые экраны), вместительным корпусом и охватывающим его движителем, максимально напоминающая французский прототип. И мощным мотором М-17Т в 450 л. с., обеспечивавшем скорость до 30 км/ч.

Вооружение – опять-таки как на французском прототипе – в корпусе, трёхдюймовка (как временный вариант, в виде модифицированной под танк полковушки обр. 27 г. с последующим перевооружением на полуавтоматическую ПС-3). А в единственной башенке – первоначально, одноместной, от лёгкого двухбашенного Т-26, лишь защищённый бронекожухом станковый (в отличие от Т-26) пулемёт «Максим»! Чуть позже, возникла идея отказаться от одноместной башни Т-26 и заменить «Максим» на спарку ДТ-29 из которых можно было бы вести огонь хоть по одному, хоть «дуплетом» – благо такая установка уже была создана для пулемётной версии БТ-2.

(Пулемётный БТ-2. Обратите внимание – пулемётов в башне установлено аж три! Один в отдельной шаровой установке и спарка в амбразуре, предназначавшейся для монтажа дефицитной тогда 37 мм пушки)

Но, советский максимализм не допускает половинчатых решений и на серийный танк решили установить сразу же башню, аналогичную пушечно-пулемётному БТ-2 с раздельной установкой 37 мм пушки и ДТ-29. Вот только от идеи сделать и башню защищённой от ПТ артиллерии, отказались в пользу очень популярной в стране «унификации». И на танки совершенно различных классов, стали устанавливать одинаковые тонкобронные башни.

(Тяжёлый танк сопровождения пехоты Т-27 вып. 1933 г.)

Но не долго. Уже в 1934 году, тяжёлый танк сопровождения пехоты (Т-27М) получил новую, оснащённую кормовой нишей цилиндрическую башню БТ-2М (АИ-шное обозначение БТ-5) и Т-26М (однобашенный Т-26), со паркой 45 мм пушки и пулемёта. Но, не простую, как на лёгких танках, а экранированную 9 мм бронеплитами высокой твёрдости, что вкупе с основной 25 мм бронёй (опять-таки в АИ) давало вполне приличные 34 мм. Вот только для вращения такой башни на требуемой скорости, уже пришлось внедрить электропривод.

Экипаж танка состоял из 4-х человек. Командир и наводчик в башне, водитель (он же наводчик трёхдюймовки) в рубке в передней части корпуса, плюс заряжающий (он же радист), располагался позади казённой части орудия – благо сдвинутая к противоположному от орудия борту башня обеспечивала достаточно места.

Ещё через четыре года, в 38-ом, танк модернизировали с учётом как и расширившихся технологических возможностей, так и новых требований по результатам гражданской войны в Испании.

Лобовую броню решительно довели до «абсолютных» (на тот момент!) 60 мм. борта-кормы-башни до 35 мм, а толщину бортовых экранов до 10 мм. Установили форсированный до 500 л. с. двигатель и новую трансмиссию. Короткостволую 16-калиберную трёхдюймовку КТ заменили на 26-калиберную Л-10 с максимально возможными углами горизонтального и вертикального наведения.

Башни опять-таки унифицировались (уже конической формы), но толщина башенной брони и на тяжёлом пехотном Т-27М2 и на лёгких БТ-2М2 (так в АИ называется БТ-7) и Т-26М2 теперь была одинаковой – 35 мм.

(Пехотный танк Т-27М2 вып. 1938 г.)

Последняя модернизация танка состоялась в конце 1939 года. Проект революционно изменил облик машины. Прежде всего, механика-водителя освободили, наконец, от обязанностей наводчика трёхдюймовки. Пушку просто убрали из корпуса, а на её место усадили стрелка с курсовым пулемётом.

Небольшую двухместную башню с 45 мм пушкой и пулемётом Дегтярёва, заменили на новую башню – большую, трёхместную, на максимально возможном погоне. И именно в этой башне, установили спарку одного ДТ и уже 30-калиберной пушки Л-11 (при первой возможности замененной на 40-калиберную АИ ЗиС-34).

(Пехотный танк Т-27М3 вып. 1940 г.)

Надо отметить, что в данной АИ, в СССР не разрабатывались и, соответственно не выпускались серийно Т-28 и Т-35А. А нишу маневренного танка качественного усиления (т. е. быстроходного среднего танка большого радиуса действия), занял КГ средний танк Т-28, «выросший» из «танка особого назначения» ПТ-1 (плавающая версия БТ с более крупным и вместительным корпусом). Но, как не сложно догадаться, АИ Т-28 (в отличии от РИ Т-29) был однобашенным (как и В РИ не плавал), разрабатывал его Тоскин и главными фишками танка, качественно отличавшими его от «жестяного» БТ (при максимально возможной унификации), были 25 мм броня, курсовой пулемёт у стрелка-радиста в двухместном отделении управления, пять катков в подвеске и башня, неизменно аналогичная тяжёлому пехотному Т-27.

Таким образом, к концу 30-х, АБТВ АИ РККА имели два «комплекта» — один сугубо «пехотный» из лёгких Т-26 (отказ от которых в экономическом положении СССР начала 30-х, штука практически невозможная!) и тяжёлых Т-27, а второй – «маневренный» из лёгких КГ БТ и таких же КГ средних Т-28. Причём в их производстве наблюдалась чрезвычайно высокая степень унификации. Так башни на всех четырёх типах танков почти до конца 30-х ставились одинаковые с одинаковым вооружением (у танков качественного усиления с экранированием и электроприводами вращения). Двигатели на трёх из четырёх машин тоже ставились одинаковые (на БТ с 35-го года – тот же М-17, что и на Т-27 и Т-28). По уровню бронезащиты, лёгкие танки (и пехотный Т-26 и манёвренные БТ) унифицировались и параллельно усиливались от 15 мм на первой модели до 25 мм на последней (толщина брони башен была доведена до 35 мм, что позволяло успешно использовать эти танки из засад, укрыв тонкобронный корпус в окопе или просто в складках местности).

Танки качественного усиления в отношении бронезащиты имели специализацию соответственно приоритетам:

«Пехотный» начав с 35 мм «дорос» в передней проекции до 60 мм. А «маневренный», начав с 25 мм «нарастил» бронезащиту до тех самых 35 мм, с которых начал Т-27.

Выпуск распределили так: Т-26 – 174-й танковый завод. Т-27 – ЛКЗ, прошедший полную реконструкцию под массовый выпуск тяжёлых танков на пятилетку раньше чем в РИ. Сделано это было за счёт не столь масштабного выпуска Т-26. БТ и Т-28 – ХПЗ в кооперации с ЯГАЗом и СТЗ.

Объём выпуска был рассчитан таким образом, чтоб во всех механизированных бригадах, на три батальона лёгких танков, приходился батальон танков качественного усиления (в батальонах по 33 танка).

Всего, к концу 30-х, РККА имела: в 20 «линейных» бригадах поддержки пехоты окружного подчинения, 2000 Т-26 и 660 Т-27 (100 Т-26 и 33 Т-27 в бригаде). В тактическом отношении, эти бригады рассматривались как средство усиления стрелковых корпусов. В 20 «линейных» бригадах оперативного назначения механизированных войск окружного подчинения – 2000 БТ и 660 Т-28. В тактическом плане, эти бригады предназначались для поддержки кавалерийских корпусов и самостоятельных действий.

Кроме того, в распоряжении РГК имелись ещё 10 бригад поддержки пехоты резерва, и 10 бригад оперативного назначения, предназначавшихся для развёртывания в военное время стратегических конно-механизированных групп.

Общий парк к концу 30-х составлял 3000 Т-26, 1000 Т-27, 3000 БТ и 1000 Т-28. Всего 8 тыс. танков. Кажется по сравнению с РИ не много. Но! Не забываем, что тысяча тяжёлых пехотных танков сопровождения и тысяча средних маневренных танков — не хухры-мухры! Зато именно это НЕ МНОГО, позволяло промышленности параллельно выпускать, а армии, соответственно получать в приличных количествах арттягачи, гусеничные бронетранспортёры и всевозможную спецтехнику – для чего в РИ просто уже не оставалось никаких ресурсов, подчистую сжираемых танковыми армадами. А дальше, в армию пошли уже совсем другие танки, нового поколения…

Финальная сравняшка.