Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Начинаю публиковать еще один подцикл в рамках АИшки Russia Pragmatica III, и речь пойдет о русско-турецкой войне. Рассказано будет о раскладе сил к началу конфликта, его первых сражениях, первых победах и первых поражениях, которые предопределят дальнейший ход войны с турками в 1711 году.

Содержание

Снова война

Карл XII, избежав плена под Полтавой, вместе с Мазепой, Гордиенко и приближенными бежал в Османскую империю. Петр достаточно быстро установил контакты с турками, и добился решения об изгнании шведского короля с ее территории, однако почти сразу же это решение было отменено. Изменчивое правительство при султане Ахмеде III колебалось между двумя вариантами – сохранить мир с Россией, или устроить реванш и вернуть под свой контроль Азов. Несмотря на то, что второй вариант выглядел бы куда логичнее в 1708-1709 годах, когда армия Карла XII еще угрожала России с запада, именно к нему стали склоняться турки уже после Полтавы. Началась активная дипломатическая борьба за симпатии османов между русскими и шведами, в которой последние постепенно стали брать верх. Впрочем, к войне с турками Петр I и без того начал готовиться еще с осени 1709 года, когда еще ничего не было ясно. Уверовав в силу своей армии, он решил завершить то, что не удалось в 1700 году – разбить турок, пробить надежный выход к Черному морю, укрепить свое влияние на Балканах, и вообще все, что можно было добиться от экспансии на южном направлении. Дипломатам было велено лишь оттягивать начало войны, так как Россия должна была хорошенько подготовиться, потому конфликт начался лишь 20 ноября 1710 года, когда турки все же решились объявить Петру I войну.

К тому моменту Петр I подготовился к нему не только в военном, но и в дипломатическом плане. Были установлены контакты с Веной, которая могла заинтересоваться новой войной с Высокой Портой – но пока еще сдержанно реагировала на подобные идеи из-за все еще продолжавшейся войны за испанское наследство. Были посланы эмиссары к балканским христианам – молдаванам, валахам, болгарам, сербам, черногорцам и грекам. Все они выразили свою лояльность, и стали готовиться или к восстанию, или к прямому присоединению к врагам турецкого султана. Лишь единожды случилась накладка, во время переговоров между Россией и Венецией. Венецианцы также были не против под шумок большой войны турок с русскими урвать свой кусок, но сильно опасались того, что конфликт может пойти не по сценарию. При этом переписка с ними велась как напрямую, так и через Константинополь, где послы обоих государств успевали быстрее реагировать на изменение настроений султанского правительства. Судя по всему, об активной переписке между русскими и венецианцами узнали шведы, которые перехватили ряд писем, и предоставили их великому визирю. Впрочем, не исключено, что письма были подброшены шведам русским послом, дабы втянуть в конфликт Венецию [1]. Как бы то ни было, но Светлейшая республика также 20 ноября была поставлена перед фактом, что ей объявила войну Османская империя, и теперь волей-неволей приходилось раскошеливаться и втягиваться в тяжелое и долгое противостояние – по крайней мере, как считали сами венецианцы.

Силы Российской империи

К началу 1711 года русская армия пребывала на подъеме. Долгий путь, начавшийся еще в 1680-х годах с создания гвардейских полков, дошел до своей логической кульминации после победы под Полтавой, когда русская армия доказала свое право принадлежать к списку лучших в Европе. Именно в 1709-10 годах боеспособность всего русского воинства было подтянуло до вполне удовлетворительного уровня, а элитные подразделения превратились в крайне эффективный инструмент войны, почти не знающий поражений и неудач. Систему снабжения хорошо отладили, солдат отлично вооружили, а обоз решительными мерами избавили от всяких излишеств, сведя к минимуму, что благоприятно сказалось на мобильности русского воинства, которое теперь вполне могло совершать молниеносные марши вроде тех, которые не раз повергали противников Карла XII в шок и трепет. В тылах окончательно разобрались с восстаниями казаков и башкир, а шведы были так побиты, что не представляли серьезной угрозы, в результате чего против них можно было оставить лишь небольшие заслоны. Силы русской регулярной армии, и без того немаленькие, дополнялись также многочисленными казачьими формированиями, в первую очередь – Войском Запорожским. Гетман Обидовский еще до Полтавы начал постепенные преобразования военного устройства казачьей автономии, и к концу 1710 года запорожцы из иррегулярной армии превратились в полноценную полурегулярную, с некоторыми элитными регулярными подразделениями. Все население Волыни, Правобережья и Левобережья было «показачено», и при необходимости могло ставиться под ружье на нужды гетмана и царя. Полной мобилизации, конечно же, никто и близко не планировал проводить, но выставить в довесок к регулярной армии несколько десятков тысяч пеших и конных казаков запорожцы уже могли с легкостью, что дополнялось другими иррегулярными формированиями – донскими и яицкими казаками, башкирами и калмыками. Все это позволяло Русскому царству выставлять в поле огромное воинство.

Главная армия, которую возглавил лично Петр I под формальным руководством Б. Шереметева, делилась на пехотные и кавалерийские дивизии, которые, в свою очередь, формировали 5 корпусов – 3 армейских (А. Репнина, Л. Алларта и М. Голицына), Гренадерский (А. Вейде) и Корволант (К. Ренне), которые в свою очередь делились на 2-3 небольшие дивизии каждый. Численность каждого корпуса равнялась примерно 15-20 тысяч человек, еще 6 тысяч составляла молдавская иррегулярная конница господаря Кантемира, в результате чего русская армия насчитывала до 90 тысяч человек личного состава. При этом над непосредственно корпусами довлели сразу несколько командующих – сам царь, Александр Меншиков и Роман Невский. Последних двух Петр использовал в качестве командиров независимых соединений, дабы обеспечивать одновременное проведение операций по нескольким направлениям. Помимо главной армии, имелась также вспомогательная, которая должна была нанести удар по днепровским крепостям и Крыму. Возглавил ее гетман Иван Обидовский, и составлена она была почти исключительно из иррегулярных частей запорожцев, донцов, башкир и калмыков. Численность армии достигала отметки в 60 тысяч человек [2], и она также была поделена на корпуса под началом Д. Апостола, И. Скоропадского и Д. Ишкеева. Таким образом, совокупная мощь русских сухопутных войск, собранных к весне 1711 года для наступления на Балканы, Днепр и Крым, насчитывала около 150 тысяч человек, что было очень большим показателем военной силы государства Петра Великого. Кроме них, еще около 40-50 тысяч человек (включая примерно 15-20 тысяч запорожцев) оставались в тылу в качестве резервов и охраны границ на случай различного рода неожиданностей, но боевые качества этих частей были заметно ниже, чем тех, которые отобрали для полевой армии.

Русский Азовский флот, помимо малых судов, к весне 1711 года насчитывал 18 линейных кораблей и 10 фрегатов, причем на стапелях уже достраивались еще 3 линейных корабля и 1 фрегат, заложенные в 1709-10 годах. Также в наличии имелась достаточно большая гребная флотилия. Это было меньше, чем у турок, но недостаточное количество компенсировалось качеством – Азовским флотом Россия занималась с середины 1690-х годов, и даже в тяжелые месяцы противостояния со шведами продолжалась постройка новых кораблей и тренировка экипажей. С Балтики еще в 1709 году перевели адмирала Тыртова, героя борьбы за Ладогу, который стал приводить в порядок местную гребную флотилию. Более того, в предчувствии скорого кризиса, летом 1710 года из Архангельска был вызван А. А. Базанов, которого сразу повысили до генерал-адмирала, и назначили командовать Азовским флотом. Тот в своем резком, но прагматичном духе сразу же начал активные учения и маневры, которые не прекратились даже с замерзанием Азовского моря – матросов и офицеров регулярно заставляли повторять теорию и кое-какую практику на суше. Конечно, для поднятия уровня боеспособности флота до ВМС Великобритании или Голландии этого было мало, но к военным действиям русские корабли приступили даже более готовыми, чем турецкие. Главным козырем Азовского флота были отличная артиллерия и вышколенные канониры, что позволяло в артиллерийском бою нанести туркам значительные потери. Особого страха перед врагом, памятуя морские сражения прошлой войны, и стычки со шведами, никто не испытывал.

Силы Османской империи

Несмотря на свое поражение в Великой Турецкой войне, закончившейся в 1700 году, армия Османской империи спустя десятилетие все равно считалась одной из самых сильных в Европе. Турок активно пытались склонить на свою сторону французы в ходе войны за испанское наследство, их боялись австрийцы и русские, непосредственные соседи суннитской великой державы, их симпатии пытался завоевать Карл XII, в первую очередь глядя на турецкое воинство. К 1711 году армия Османской империи состояла из:

- Капыкулу – гвардейский корпус, в который входили в первую очередь янычары, артиллеристы и инженерные подразделения. Представляли собой более или менее регулярную элиту армии.

- Сипахи – тяжелая конница, комплектуемая на феодальной основе из людей, которым в обмен на военную службу предоставлялись доходы с земельных владений и приписанных к ним крестьян.

- Йерликулу – пешие и конные полурегулярные формирования, которые несли службу в гарнизонах, и иногда привлекались к службе в полевой армии.

- Левенды – в основном пешие подразделения наемников, набираемые в военное время из числа граждан империи как в добровольном, так и в принудительном виде.

- Дели – пешие и конные подразделения добровольцев, «воинов веры», которые давали клятву победить или погибнуть во славу ислама.

- Армии вассалов Османской империи, чья численность и состав зависели от того, какой вассал конкретно предоставлял для войны свои войска. Самой большой вассальной армией турецкого султана была орда Крымского ханства.

Однако если в середине XVII века османская армия еще была вполне себе на уровне, то к началу XVIII столетия ситуация стала быстро ухудшаться. Не в состоянии более содержать многочисленные профессиональные воинства на регулярной или полурегулярной основе, турки были вынуждены сделать ставку на мобилизацию военного времени, когда в войско набиралось большое количество новобранцев, которые ранее не держали в своих руках оружия, и не умели с ним обращаться. Кроме того, разлагающий эффект на армию оказывала повсеместная коррупция – так, в списках йерликулу и левенды числилось большое количество «мертвых душ», на которые командиры подразделений получали жалование из султанской казны, присваивая эти деньги себе. В целом, османская армия стремительно теряла свою боеспособность, имела низкую дисциплину и профессиональный уровень, и потому единственное, чем она еще могла компенсировать свою деградацию – это количество. Для кампании османские военачальники без труда набирали 100-тысячные воинства, а при крайней необходимости могли выставить и 200 тысяч, и самое главное — все это обеспечивалось достаточно хорошей логистикой. Еще от 50 до 80 тысяч могли набирать крымские татары, предоставлявшие туркам многочисленную легкую и среднюю иррегулярную конницу. Именно численное превосходство турок оставалось серьезной проблемой для всех, кто боролся с ними, будь то венецианцы, цесарские полки или русские.

Флот Османской империи являл собой парадоксальную картину. С одной стороны, он был достаточно большим, нес тяжелую артиллерию (тяжелее, чем во многих других флотах Европы), и был достаточно многочисленным. Непосредственно морской флот насчитывал около 40 линейных кораблей [3], и при необходимости мог мобилизовать большое количество транспортных судов, вооружив их артиллерией. Все это дополнялось возможностью в кратчайшие сроки соорудить многочисленные галеры, посадить на них большие армии, и таким образом выставить невообразимых размеров гребной флот. Кроме того, у турок имелись и вполне пригодные для мореходных дел кадры – греки, алжирцы, тунисцы, иноземные наемники и многие другие, для кого море (или даже морской разбой) были чем-то своим, родным и близким. Однако, как и с сухопутной армией, флот Османской империи был тяжело болен из-за начинающегося упадка страны и нарастающей коррупции. Фактически из 40 линейных кораблей к кампании можно было снарядить не более 24 единиц, остальные требовали капитального ремонта, причем это было хорошо известно за границей, в том числе и России. Запасов артиллерии для кораблей было чрезвычайно мало, в результате чего многие суда могли отправляться в плавание недовооруженными, а на массовой мобилизации гражданских судов и вовсе фактически ставился крест. Умелых мореходов у султана действительно было немало – но они умели лишь управлять кораблями, в то время как по боевой части уровень подготовки османских экипажей оставлял желать лучшего. Более того, основные наборы подавляющего большинства судовых команд проводились в начале войны, а командовали ими, как правило, плохо знающие службу на море турецкие офицеры. Все это турки пытались компенсировать применением очень тяжелых пушек на кораблях, но их скорость перезарядки была невысокой, а устанавливать их на корабли получалось лишь за счет снятия части другой артиллерии. В результате этого османский флот на деле был хоть и далеко не простым противником, но и не выдающимся, и в среднем по боеспособности уступал тем же шведам, не говоря о первых морских державах Европы.

Кампания 1711 года

Военные действия начались практически сразу же после объявления войны, и открыл их гетман в изгнании, Филипп Орлик, который после смерти Мазепы возглавил бежавших с Карлом XII в Османскую империю запорожских казаков – как низовых, так и «гетманских». Получив поддержку со стороны крымского хана, он в январе-марте 1711 года совершил рейд на территорию Войска Запорожского в надежде поднять восстание в свою поддержку. Увы, расчет оказался целиком ошибочным – к Орлику примкнули всего несколько сотен человек, в то время как казаки сами перешли к активным действиям, и разбили вторгнувшихся изменников. Среди погибших в бою оказался и сам гетман, со смертью которого на «Войске Запорожском в изгнании» был поставлен жирный крест. Одновременно с этими событиями аналогичные развернулись на Дону, по которому стали наносить удары казаки-некрасовцы, принявшие подданство крымского хана и обосновавшиеся на Кубани. Вместе с некрасовцами действовали и малые ногаи, а также присланные ханом собственно татарские отряды. Рейды эти были отражены, но не без потерь, и быстро стало понятно, что южные границы России требуется обезопасить в первую очередь.

Именно потому уже в апреле, еще до выдвижения главной армии, на Крымское ханство и некрасовцев обрушилась армия Обидовского. Ее задачей стало не только обеспечение безопасности южных границ на время войны, но и сковывание действий орды крымского хана, который должен был прийти на помощь турецкой армии на Балканах. Именно потому быстро, насколько позволяли ресурсы и логистика, были взяты все днепровские крепости, а корпус Дюмея Ишкеева прошелся огнем и мечом по Кубани, рассеяв Малую Ногайскую орду и лишив султана этого подкрепления. Сами крымские татары были заперты на полуострове, и не имели возможности покинуть его, так как казаки угрожали татарским владениям вторжением. Обидовский же, блокировав действия противника, стал неспешно, но основательно занимать оставшиеся турецкие крепости, включая Очаков. На этом направлении удалось в кратчайшие сроки добиться значительных успехов, что сильно обнадеживало русских, и заставило думать о скором окончании войны.

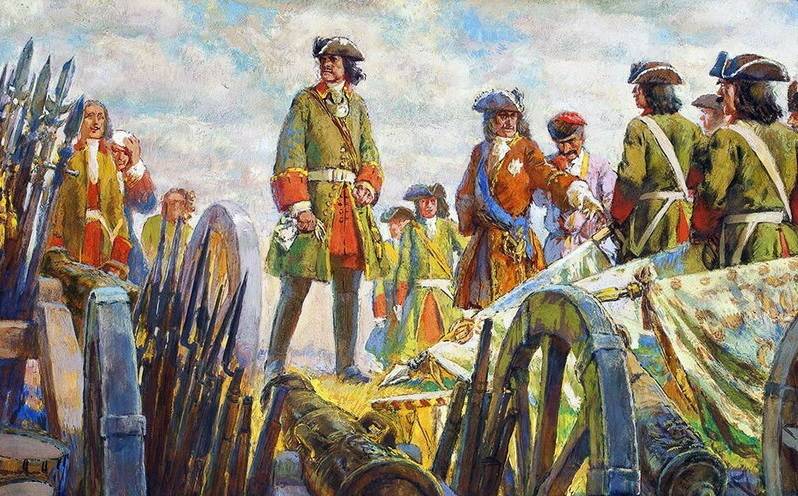

Главная армия под началом Бориса Шереметева, а фактически – самого царя, выступила в поход в начале лета. Настроения среди командиров царили шапкозакидательские – после победы при Полтаве и успеха казаков Обидовского на Днепре и Кубани война уже начинала восприниматься легкой прогулкой. Дабы облегчить снабжение, и ускорить процесс занятия территорий Османской империи, армию разделили. Главные ее силы отправились через Молдавию, вдоль Прута, на юг, в то время как отдельная армия, составленная из Гренадерского корпуса и Корволанта, была поручена князю Невскому для наступления вдоль Днестра и блокады устья Дуная, что должно было резко перекрыть поставки продовольствия в Стамбул. Вскоре после этого, дабы прикрыть правый фланг, к Карпатам была отправлена еще один корпус М. Голицына, в результате чего в руках у Петра остались лишь около 40 тысяч человек. Разведку, вопреки привычке, поставили из рук вон плохо, потому о действиях турок информации было мало. А те не теряли времени – собрав 120-тысячное войско против русских, и 30-тысячное против венецианцев, они двинулись в наступление. Главную армию возглавил сам великий визирь Балтаджи Мехмед-паша. Уже в июне он был в Валахии, заставив сложить оружие местного господаря, а затем бросился на север. Его наступление было столь неожиданным, что даже армия князя Невского оказалась отрезана от основных войск, и узнала об этом лишь с появлением турецкой иррегулярной конницы в тылу. В последний момент о подходе огромного воинства турок узнал и сам Петр I, который в результате оказался прижат к реке Прут, и попал в окружение.

Прутское сражение (02.08.1711)

В окончательное окружение русская армия попала 18 июля. К счастью, хотя бы ближняя разведка была поставлена относительно хорошо, потому о подходе турок узнали заранее, и армия успела не только собраться воедино, но и начать строительство укрепленного лагеря. Также удалось подтянуть обоз, и какое-то время запасаться продовольствием с помощью поставок с другого берега Прута, пока туда не переправилась часть османских войск, и не блокировала эту возможность. В результате этого 21 июля русское воинство оказалось полностью отрезано от внешнего мира, хоть и смогло запастись минимумом продовольствия на какое-то время. Однако ситуация складывалась тяжелая – турецкое воинство было оценено аж в 200 тысяч, и потому об атаке не было никаких мыслей. Турки же напротив стали почти ежедневно штурмовать русский лагерь, но раз за разом встречали огонь из пушек и фузей, и откатывались назад с потерями. От былого шапкозакидательства не осталось и следа – Петр вновь, как и в самые тяжелые месяцы русского похода Карла XII, оказался в отчаянии, загнанным в угол, и не знал, что делать, кроме как продолжать держаться. Надежда оставалась одна – на армию князя Невского, вместе с которой можно было надеяться на какой-то успех.

А сам Роман Невский уже готовился к активным действиям против турецкого воинства. Его разведка более трезво оценила численность противника, однако превосходство мусульман все равно было слишком большим. В результате князь в срочном порядке вызвал подкрепление у армии Обидовского, находившейся близ Очакова, и отправил гонцов к Михаилу Голицыну. Гетман тут же прислал на подмогу корпус Данилы Апостола, а Михаил Голицын, будучи одним из самых лучших русских полководцев, вероятно, впервые за всю войну показал со стороны царских войск чудеса маневренной войны – обойдя турок, не вступая с ними в прямые стычки, он уклонился от посланной за ним погони, и соединился с князем Невским близ Бырлада. Таким образом, у Невского под рукой оказалось около 60-70 тысяч человек, с которыми уже можно было идти в наступление. Как и в былые времена, на острие удара были поставлены лучшие части, а кавалерия выступила в качестве мобильного резерва для флангового удара в ответственный момент. Казаки Апостола действовали отдельно – их задачей был удар по туркам, блокировавшим переправу через Прут для осажденного царского войска.

Сражение началось ранним утром 2 августа. Турки, удовлетворенные своим численным превосходством, не удосужились построить достаточно укрепленный лагерь, потому встречали подошедшую армию князя Невского в поле. Погода стояла жаркая и сухая, потому уже вскоре после начала боя войска изнемогали от жары – но упорно сражались. Вероятно, впервые за долгое время турки ощутили большой дискомфорт из-за отсутствия под рукой крымской орды, которая могла бы блокировать маневренные действия русского Корволанта – так как тот, следуя лучшим традициям, ударил турок в открытый фланг. Русская же пехота показала себя гораздо более сильной, чем османская, отбила атаки турецкой кавалерии, и сама перешла в наступление «по-шведски» — давай несколько залпов, а затем навязывая ближний бой. Такого турецкое воинство выдержать уже не могло – а тут еще и из осажденного лагеря ударили царские полки…. Оказавшись почти в полном окружении, турки дрогнули, и бежали. Баталия была выиграна всего за 3 часа. Потери османов составили около 20-25 тысяч убитыми, раненными и пленными, остальные попросту разбежались, из-за чего русской коннице пришлось ловить их по всей Молдавии. Среди тяжело раненных, но избежавших плена турок оказался и сам Балтаджи-паша. Именно ранение, а также хорошо подвешенный язык позволили ему избежать султанского гнева, и даже остаться великим визирем. Остатки старой армии, вкупе с новыми наборами войск, были собраны в конце осени в Валахии, но в 1711 году уже не предпринимали никаких действий.

Русская армия восприняла Прутский опыт отрезвляюще. Никакого шапкозакидательства среди командования уже не было, при попытке царского денщика пошутить, что турок победить легко, тот был побит тростью самим Петром. Остаток года был потрачен на подтягивание тылов, создание складов с припасами, восполнение потерь и занятие всего Молдавского княжества и территорий к северу от устья Дуная. Также были отправлены эмиссары к балканским народам, которые не спешили поднимать восстания – лишь черногорцы стали нападать на турецкие гарнизоны и конвои в своей стране, но этого было мало. Правда, спешить балканских христиан тоже не просили, имея наглядную иллюстрацию в виде турецких действий в венецианской Морее. Там турки смогли небольшими силами достаточно легко обрушить защиту Светлейшей республики, захватить полуостров, и попутно устроить небольшую резню греков, которые венецианцев переносили не лучше, чем самих османов. В целом же кампания 1711 года завершилась весьма сомнительными достижениями русской армии, и не выявила определенного перевеса какой-либо сторон, зато показала, что может быть, если обе воюющие стороны предпринимают слишком активные и рискованные действия, имея дело с достаточно умелым противником.

Сражение у Керчи (01.09.1711)

Азовский флот на 1711 год с самого начала избрал агрессивную стратегию. Едва только сошел лед и корабли были приведены в боевую готовность, как адмирал Базанов выдвинул свои главные силы в Керченский пролив. Фрегаты и легкие парусные суда пошли дальше, в Черное море, и рассыпались по нему, охотясь за турецким судоходством, в то время как перед главными силами была поставлена иная задача – принудить к сдаче сам город Керчь. Его крепостные укрепления пребывали в плачевном состоянии, а гарнизон был небольшим, так что с взятием города не должно было быть проблем – располагай Базанов сколь-либо значительными войсками. Однако в его распоряжении были лишь экипажи кораблей, которые могли составить достаточно небольшую десантную партию. Адмирал посчитал, что одних бомбардировок будет достаточно, и потому прихватил с собой бомбардирские суда, которые в мае начали обстреливать город. Увы, должный эффект эти действия не оказали – обстрелы лишь постепенно равняли город с землей, но гарнизон и турецкая администрация капитулировать отказывались. Более того, из других городов Кефинского эялета вскоре прибыли подкрепления, подошла и татарская орда, в результате чего захватить город уже не представлялось возможным.

Зато агрессивные действия против Керчи привели к активизации турок. Из Константинополя вышел османский флот в составе 23 линейных кораблей и 11 фрегатов под началом Кючюк Алипашазаде Мехмед-паши, чистопородного турка [4]. Несмотря на то, что все корабли были хорошо укомплектованы экипажами, их так и не успели как следует обучить, из-за чего к пушкам пришлось ставить янычар. Тем не менее, силы Азовского флота турками недооценивались, да и численное превосходство было за ними. Прибыв в Кафу, Мехмед-паша узнал, что русские корабли успешно ровняют с землей город Керчь, и после недолгих размышлений решил навязать им бой. Причина решительности была довольно простой – если бы султан узнал, что враг, находящийся в меньшинстве, сравнял исламский город с землей, а султанский флот в это время стоял рядом и ничего не делал, то голова капудан-паши ненадолго задержалась бы на его плечах. Кроме того, капудан-паша вполне справедливо рассудил, что русские растратили свои запасы пороха, ядер и бомб — на деле до полного исчерпания запасов было далеко, но достаточного боекомплекта для решительного боя у Азовского флота уже не было. О подходе турок адмирал Базанов знал заранее, так как держав патрули в открытом море, и потому заранее подготовился к сражению.

Баталия случилась 1 сентября 1711 года. Ветер не благоприятствовал Азовскому флоту, но благодаря наличию гребных судов удалось кое-как выставить полукругом свои корабли на пути турок, заманивая их таким образом или в огневой мешок, или вынуждая пройти вдоль всего строя русских кораблей. Линейную тактику адмирал Базанов, не бывший ее большим поклонником, решил избрать из-за некоторых опасений касательно численного превосходства турок. Кроме того, в Керченском проливе, где происходил бой, банально не было места для активных маневров. Понимал это и Мехмед-паша, который для боя решил также встать в линию. При этом турецкий адмирал совершил ошибку, переоценив крепость своих судов, и свою линию баталии начал располагать напротив русских кораблей прямо под их огнем. Флагманскому кораблю турок, 114-пушечному «Новою», пришлось идти прямо вдоль всей линии баталии Азовского флота, дабы занять свое место напротив «Орла», флагмана адмирала Базанова. К тому моменту, когда это случилось, турецкий корабль уже получил немалые повреждения. Впрочем, пострадали и концевые русские линейные корабли. После непродолжительного обмена залпами турки решили выйти из боя, опасаясь абордажа со стороны русских гребных судов, но из-за неблагоприятного ветра получалось у них это медленно, из-за чего корабли Базанова успели дать несколько мощных продольных залпов по корме уходящих османов. На этом бой фактически завершился, так как русские отказались от преследования турок.

Керченский бой стал первым крупным сражением русских линейных кораблей, однако оказался по своему характеру очень несмелым и пассивным. Базанов вообще практически не маневрировал в бою, заняв выгодную позицию поперек Керченского пролива, а турки совершили непонятный маневр прохода вдоль русского строя, и почти сразу же стали выходить из сражения. Потерь в кораблях ни у одной стороны не было, потери в людях у Азовского флота оказались средними, а у турок – достаточно чувствительными. Кроме того, корабли обоих флотов получили значительные повреждения, и Мехмед-паша был вынужден уйти в Константинополь на ремонт, а Базанов – в Таганрог, для тех же целей. Само собой, что турки объявили сражение у Керчи своей победой, и формально так и было, так как русские ушли от города. Однако верным было и другое – несмотря на численное превосходство, османские корабли не смогли одержать решительную победу. Более того, достаточно неумелое маневрирование Мехмеда-паши привело к неоправданным потерям и повреждению кораблей. Русские также не блистали – адмирал Базанов, не привыкший командовать большими линейными эскадрами, не знал, что делать с Азовским флотом, и не был уверен в достаточной выучке своих офицеров и матросов, чтобы вести активные наступательные действия. На такой неуверенной нотке завершилась война на море в 1711 году.

Битва при Кагуле (24-26.05.1712)

Всю зиму 1711-1712 годов Россия и Османская империя готовились к кампании следующего года, которая должна была стать решающей. Турки восполняли потери, понесенные у Прута, и пытались как-то скомпенсировать отсутствие татарской конницы за счет курдов и арабов. Командовал ими все тот же Балтаджи-паша. Общая численность воинства была доведена до совершенно невообразимых 180 тысяч человек, от которых в Валахии резко стало тесно. Против них Петр I выставил все ту же свою главную армию, которая насчитывала около 90 тысяч человек. За зиму все ее прошлые потери были восполнены, а боеспособность дополнительно подтянули. Особый упор в подготовке делался на «шведскую атаку», и, по предложению великого князя Невского – на активное наступление в строе каре на тот случай, если турки выставят многочисленную конницу. Опыт прошлого года был переосмыслен и проанализирован. Правда, выводы из этого были сделаны, на первый взгляд, неожиданные – Петр I, его свита и армейский штаб пришли к единодушному решению, что медлить и держать оборону в сложившихся условиях категорически невозможно, и потому надо решительно наступать вперед. Наглядным примером этому были действия шведского короля Карла XII, который в свое время именно за счет фактора внезапности и выучки своих войск смог одержать победу при Нарве над нестройным русским воинством, имея в 4 раза меньше войск. К слову, сам Карл в это время находился в Стамбуле, и активно пытался склонить султана к тому, чтобы его назначили командовать османской армией – но, увы и ах, по турецким законам лишь мусульманин мог возглавить святое воинство Аллаха, а шведский король ислам принимать не спешил [5].

Громоздкая, перегруженная обозом турецкая армия перешла в наступление в самом начале весны 1712 года. Даже на привалах ей приходилось делиться на отдельные лагеря, дабы не мешать самой себе. Армия Петра I еще в Валахии начала «клевать» исламское воинство постоянными стычками, налетами конницы и обстрелами. На реке Сирет турки на какое-то время и вовсе застряли, так как русская артиллерия и конница блокировала любые попытки переправы. Тем не менее, проблемы преодолевались, и наступление продолжалось. Смекнув, что к чему, Петр I начал отводить свое воинство не на север, а на восток, в результате чего туркам пришлось пересекать еще несколько рек. Их войско сильно растянулось на марше, и цепочка лагерей в результате оказалась вытянута на десятки километров. О каком-либо едином войске и командовании речь уже идти не могла. Тем не менее, главные силы турецкой армии – около 100 тысяч человек – перешли через реки Прут и Кагул, и вступили в Буджак. Именно в таком положении 24 мая 1712 года Петр I решил перейти в решительное наступление.

Атака началась рано утром, и велась очень активными темпами. Царь и его приближенные подстегивали пехоту и конницу идти вперед, да и сами себя нисколько не жалели. Петр лично вел в бой центр русской армии, восседая на вороном жеребце. Аналогично вели себя Меншиков, командовавший правым флангом, и Невский, бывший на левом. В бой все шли налегке, бросив обоз. Атака русских оказалась настолько неожиданной и напористой, что передовые турецкие отряды побежали уже спустя полчаса после начала боя – а царское воинство не останавливалось, и упрямо шло вперед. Пройдя вдоль реки Кагул, русские рассеивали одну часть турецкой армии за другой, и лишь к вечеру остановили свое продвижение, в основном из-за истощения личного состава, который весь день был на ногах и сражался. Ночь дала туркам передышку, которую Балтаджи-паша использовал для сбора своих сил. Однако громоздкость огромной турецкой армии работала против нее, в результате чего в нижнем течении Кагула удалось собрать лишь небольшую часть султанской армии. Именно на нее на следующий день, 25 мая, обрушился новый удар русских. На сей раз пришлось попотеть, а Александр Меншиков даже был ранен в стычке с курдской кавалерией. Тем не менее, после 4-часового сражения сопротивление турок было сломлено, и царская армия вновь двинулась вперед, остановившись лишь к вечеру. Балтаджи-паша опять, уже во второй раз, попытался собрать воедино свое войско, и переправил значительную его часть через реку Прут – но подобные меры уже не могли ничего глобально изменить. На третий день сражения уже изнеможенные, но крайне воодушевленные успехом русские полки вновь продолжили свой натиск, и за несколько часов обратили османов в бегство. Значительная их часть была прижата к озеру Кагул, и почти вся погибла. Другая часть бросилась через Прут обратно, на запад, но временные переправы вскоре не выдержали и обрушились, и туркам пришлось переправляться вплавь,. Многие из них тонули. Те, кто не решился плыть, попытались скрыться в степи, но их настигали драгуны, и либо добивали, либо вязали и брали в плен.

Трехдневное изнурительное сражение окончилось совершенно невообразимой победой. Царское войско потеряло около 18 тысяч человек убитыми и раненными, но османские потери были гораздо больше. Лишь на пути наступления позднее русские насчитали от 40 до 50 тысяч трупов, еще до 20 тысяч попали в плен, некоторое количество утонуло в Пруте. Многие султанские солдаты дезертировали после сражения. В результате этого турки смогли через месяц собрать в Валахии лишь 40 тысяч человек – блеклую тень от былого могучего воинства. Среди них не было и командующего войском, великого визиря Балтаджи-паши, который пытался спастись бегством от русских, но утонул на переправе. В результате по всем своим результатам битва при Кагуле оказалась даже более впечатляющей, чем при Полтаве, а русское войско уже начали сравнивать со старыми шведскими полками, которые железной поступью втаптывали своих врагов в землю, не зная крупных поражений. Правда, русскую поступь пришлось на время приостановить – солдаты были истощены трехдневной баталией, да и отпраздновать победу хотелось абсолютно всем. В результате получилось, что Россия упустила несколько недель, пока Балканы были практически беззащитны, и лишь в середине июня вновь перешла к активным действиям. Кампания 1712 года еще не завершилась….

Примечания

- Вообще, оно могло и не специально так получиться, но ежели специально – то вполне себе на уровне лучших интриганов Европы, Макиавелли ликует. А у Петра к тому задатки были неплохие…. А зачем Венеция России в войне с турками? Дык, хотя бы часть флота отвлечь. Плюс, пока турецкие войска заняты венецианскими крепостями – они не сражаются против русских. Таки выгоды есть….

- Во времена Хмельницкого на меньших территориях Левобережья и Правобережья, без Волыни, при мобилизации можно было собрать около 80 тысяч человек (именно такой реестр он пытался протолкнуть еще до Переяславской рады). В начале XVII века, с учетом Волыни, даже если добавить к этому серьезные демографические проблемы, вызванные постоянными войнами, выставить сравнимое иррегулярное воинство для Войска Запорожского – не проблема. Да и даже 40 тысяч казаков – это 40 тысяч казаков, против татар – милое дело, на вспомогач к основной армии – тоже, а большего от них и не требуется.

- А вот тут – не факт. Никакой конкретной информации о численности турецкого флота к 1711 году я не нашел, даже на турецком языке. Есть лишь примерные предположения и косвенные данные о том, что турки располагали до 40 линейными кораблями к тому моменту, но из них лишь 24 могли снарядить к плаванию (их называет в документах сам Петр I), от этой информации, которая легко может оказаться ошибочной, я и буду отталкиваться.

- Реальный персонаж, возглавлял османский флот в 1709-1711 годах.

- Суровый реал.