Статья с канала Сергея Мороза на яндекс-дзене.

СССР, начало разработки – 1972 г.

На рубеже 1970-х гг. командование Морской Авиации ВМФ СССР неоднократно выражало заинтересованность в новом турбовинтовом или реактивном самолете для замены противолодочной летающей лодки – амфибии Бериев Бе-12. Но в Министерстве обороны страны эту позицию не поддерживали, считая, что на том радиусе действия, который имеет Бе-12, более эффективно задачу ПЛО решает самолет берегового базирования Ил-38, который имеет превосходство в скорости и продолжительности полета. Хотя Ил-38 был дороже по стоимости эксплуатации, имея 4 двигателя АИ-20 против двух таких же у Бе-12, но требовал меньших затрат на поддержание работоспособности, т.к. не эксплуатировался с воды и меньше изнашивался. Стоимость предполетной подготовки его и обеспечения полета также была ниже, а затраты времени на это – меньше. С расширением сети береговых авиабаз с бетонными ВПП численность обученных полетам с воды экипажей амфибий Бе-12 начала снижаться, однако необходимость в них оставалась.

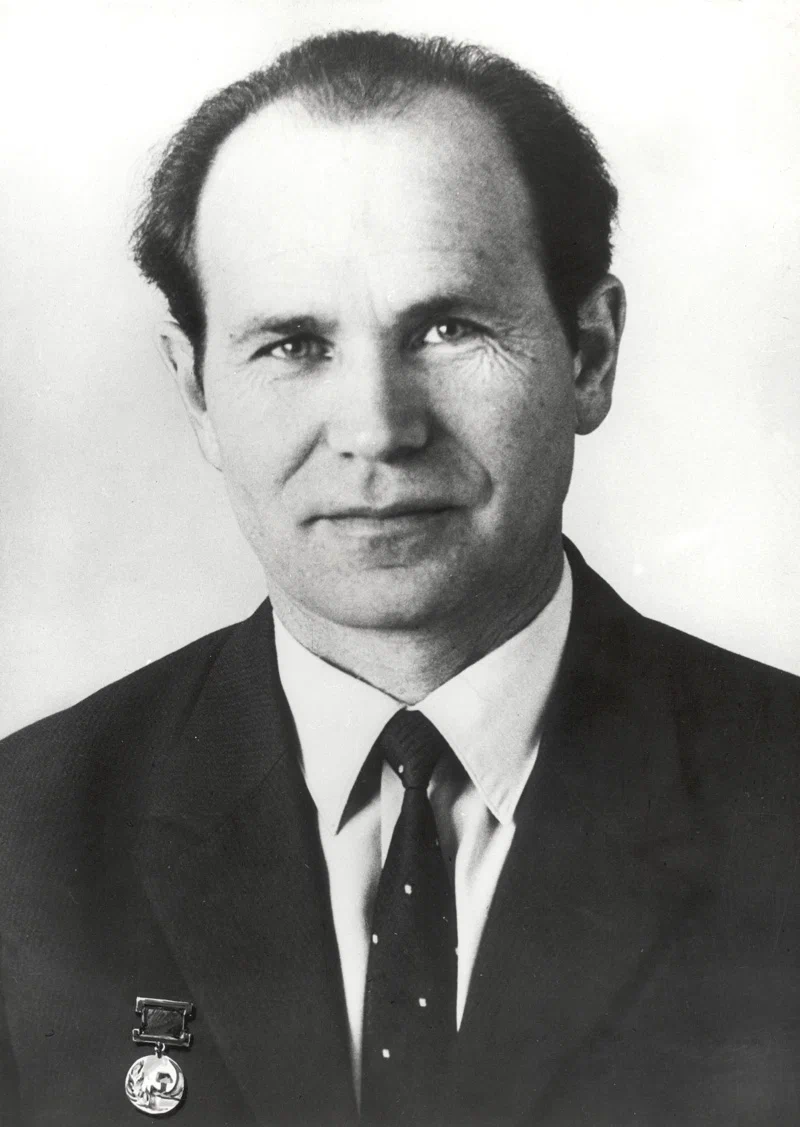

Главный конструктор Объединенного конструкторского бюро морского самолетостроения имени Г.М. Бериева (ОКБ МС) Алексей Кириллович Константинов поставил задачу создать летающую лодку – амфибию, которая превзошла бы существующие сухопутные самолеты ПЛО по ключевым показателям летных данных, в т.ч. по крейсерской скорости и продолжительности полета, имея не менее эффективное оборудование и вооружение при меньших эксплуатационных затратах.

А-40 (изделие «В») техническое предложение, задание, эскизный проект и натурный макет, противолодочный и многоцелевой морской самолет – амфибия. Проработка облика нового противолодочного самолета – амфибии в компоновке летающей лодки для замены Бе-12 была начата в ОКБ МС в Таганроге (Ростовская обл. РСФСР) в 1972 г. по инициативе и под общим руководством Главного конструктора предприятия А.К. Константинова.

Главный конструктор Таганрогского машиностроительного завода Алексей Кириллович Константинов – руководитель разработки самолета А-40. Фото: http://www.beriev.com/rus/konstant.html

Предварительные расчеты показали, что для решения задачи создания летающей лодки с летными данными, превосходящими самолеты ПЛО берегового базирования ее вес должен быть порядка 80…90 т – в 2,3…2,6 раза больше, чем у Бе-12 и в 1,2…1,3 раза больше, чем у Ил-38.

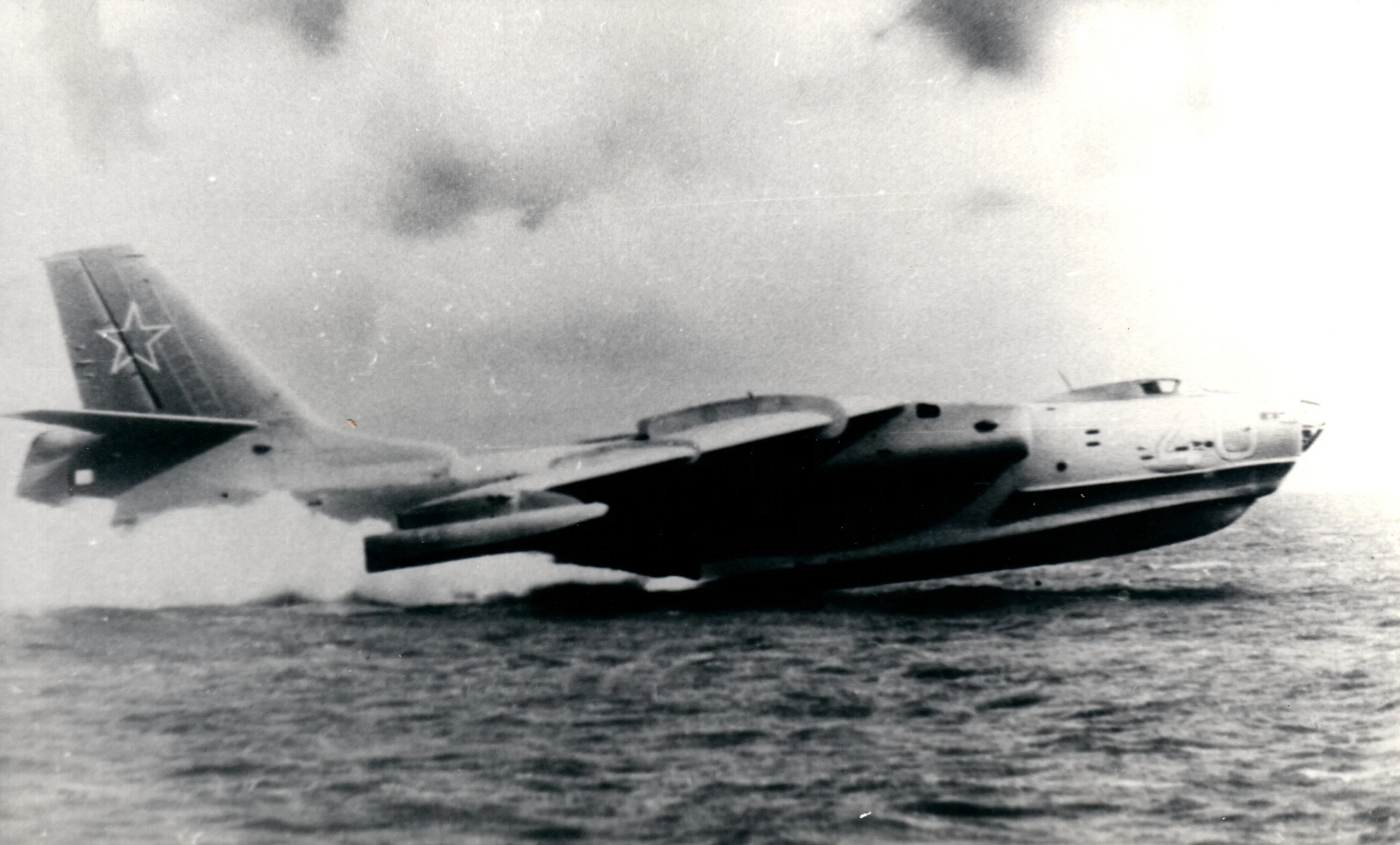

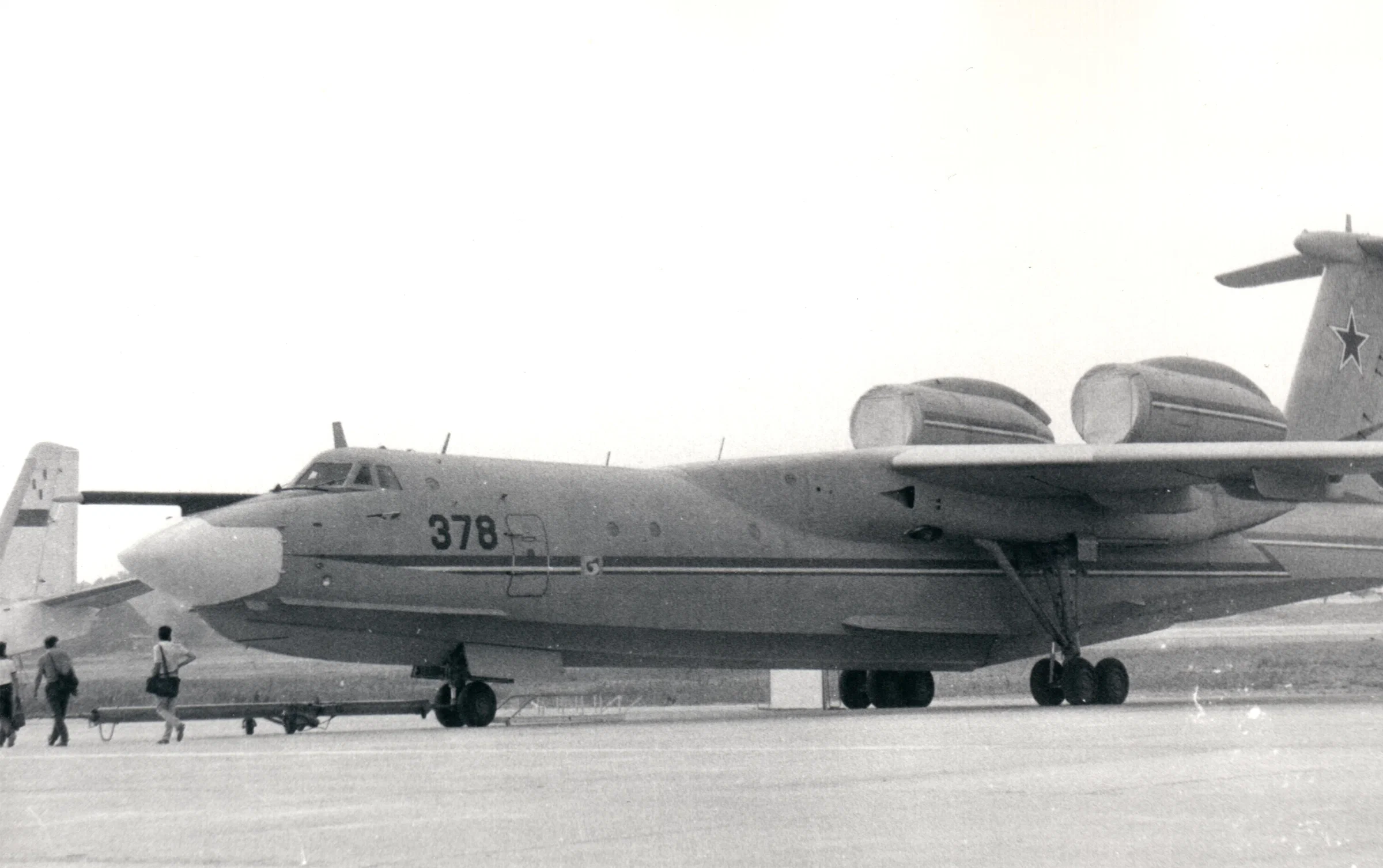

Опытная реактивная противолодочная летающая лодка Бериев А-40 и серийная турбовинтовая Бе-12. Фото: https://russianplanes.net/id99107

При таком весе росла значительно стоимость производства самолета и его эксплуатации, в то же время оказалось возможно обеспечить посадку и взлет в открытом море при высоте волны до 2 м, что соответствовало требованиям заказчика.

Расчеты показали предпочтительность использования реактивной силовой установки. Появление экономичных двухконтурных турбореактивных двигателей позволяло добиться хорошего сочетания боевых, крейсерских и экономических скоростей с дальностью и продолжительностью полета.

Реактивный морской разведчик и бомбардировщик Бе-10: одним из главных недостатков этой летающей лодки оказалось попадание воды в воздухозаборники двигателей. Фото: архив С.Г. Мороза (предоставил В.Н. Носик)

Однако по опыту испытаний и эксплуатации предыдущих реактивных летающих лодок Р-1 и Бе-10 следовало применить компоновочные меры защиты воздухозаборников двигателей от попадания в них воды на взлете и посадке. Достаточную защиту давало верхнее размещение ТРДД на самолете ВВА-14, который разрабатывался созданном на базе ТМЗД ОКБ под руководством Р.Л. Бартини. На этом самолете два маршевых двигателя Д-30М были установлены на пилонах над узким фюзеляжем, но перед их воздухозаборниками находился широкий центроплан с очень большой хордой, который полностью исключал попадание в них воды. Такие размеры центроплана определялись компоновочными особенностями вертикально-взлетающей амфибии ВВА-14, но для обычной летающей лодки для защиты двигателей от воды достаточно оказалось и размера корневой части обычного крыла. Кроме того, такое расположение двигателей улучшало общую аэродинамику самолета за счет лучшего распределения площадей его полных поперечных сечений, а возникновение пикирующего момента (точки приложения тяги расположены выше центра масс) легко устранялось подбором углового положения осей двигателей.

По расчетам, такая компоновка позволяла сочетать более высокие в сравнении с турбовинтовым самолетом Ил-38 летные данные с возможностью взлета и посадки на воде.

Экспериментальный самолет ВВА-14 разработки Бартини с установкой двух маршевых двигателей Д-30М над фюзеляжем. Фото: https://knowhow.pp.ua/vva-14/

Эти предварительные расчеты легли в основу технического предложения, которое было пока неофициально представлены руководству МА ВМФ (лично Главкому С.Г. Горшкову) и ВВС как головного заказчика АТ военного назначения, а также ЦНИИ-30 авиакосмической техники МО СССР для составления тактико-технических требований к самолету, что было необходимо для оформления заказа и соответствующих правительственных документов.

Главком ВМФ СССР С.Г. Горшков считал борьбу с подводными лодками вероятного противника и, прежде всего с атомными ракетными (ПЛАРБ), которые в то время быстро совершенствовались, важнейшей задачей и поддержал инициативу ОКБ МС.

Главком ВМФ Адмирал Флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков – сторонник широкого использования морской авиации для противолодочной обороны. Фото: https://ru.rbth.com/read/1070-admiral-gorshkov-soviet-navy

В то же время само руководство ОКБ МС считало, что вероятность получения задания, достаточного финансирования с возможностью привлечения на разработку нового самолета ЦАГИ, ВИАМ и др. центральных НИИ невысока. Потому в то время главную загрузку ОКБ МС по-прежнему составляла разработка модификаций самолетов ОКБ «Экран» Ан-24ФК (Ан-30) на базе Ан-24, «Скорость» А-50 (на базе Ил-76) и «Опыт» Ту-142МР, а не разработка проекта нового противолодочного самолета-амфибии, получившего обозначение по ОКБ МС – А-40. Таким порядком в невысоком темпе работа шла около трех лет, при этом даже особой переписки по этой теме не велось, а сама она ограничивалась проработкой вариантов компоновок и расчетом их возможных тактико-технических данных.

Тем не менее, уже в 1972 г. к работе по новому гидросамолету подключились специалисты ЦАГИ П.С. Стародубцев, А.И. Тихонов и др. В том же году совместно с КБ-4 ОКБ МС (начальник бюро В.Г. Зданевич) они разработали новую профилировку днища лодки с уменьшенной переменной килеватостью и низким реданом, которая сочетала хорошую мореходность с пониженным аэродинамическим сопротивлением в полете (см. раздел «Фюзеляж»).

Испытания первой гидродинамически подобной модели с днищем переменной килеватости показали необходимость его доводки профиля для уменьшения брызгообразования, снижения пульсаций давления и повышения устойчивости движения. По предложению специалистов ОКБ – ведущего конструктора по этому направлению Ю.Г. Дурицына и начальника отдела В.Н. Кравцова в межреданной части лодки был восстановлен старый плоскокилеватый профиль и уточнена конфигурация скул. Всесторонние испытания моделей в гидроканалах на «спокойной воде» и с имитацией волнения в ЦАГИ и на базе ОКБ МС в Таганроге подтвердили целесообразность новой гидродинамической компоновки. Они показали снижение удельных нагрузок на днище вдвое по сравнению с самолетами Бе-10 и Бе-12.\

Работники ОКБ МС беседуют с авиамоделистом – в центре Главный конструктор А.К. Константинов, крайний слева – В.Н. Кравцов, внесший значительный личный вклад в разработку лодочного днища фюзеляжа самолета А-40. Фото: http://www.beriev.com/rus/konstant.html

В конце 1976 г. в ОКБ МС неожиданно поступило Техническое задание на разработку противолодочного самолета – амфибии А-40. В ответ совместно с ЦАГИ был проработан ряд компоновок самолета, и затем на основе выбранного варианта было составлено окончательное техническое предложение.

Однако утверждено оно Министром авиапромышленности П.В. Дементьевым не было. Он оставался руководителем МАП по 14 мая 1977 г. и дальнейшее согласование шло уже с новым Министром В.А. Казаковым.

В апреле 1980 г. вышло Решение Комиссии Президиума Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК) о разработке самолета А-40, что позволило подключить к работе центральные НИИ МАП.

В 1980 г. ведущим конструктором самолета А-40, ответственным за увязку работ между подразделениями ОКБ, смежниками и руководством МАП, назначен Геннадий Сергеевич Панатов.

Г.С. Панатов, назначенный в 1980 г. ведущим конструктором самолета А-40. На этом снимке, сделанном в конце 1960-х или в начале 1970-х гг. он (слева) беседует с Р.Л. Бартини. Фото: https://taganrog-avia.ru/people/Panatov/Panatov.html

12 мая 1982 г. вышло Совместное постановление ЦК КПСС и СМ СССР №407-111 о разработке проекта летающей лодки – амфибии ПЛО А-40 силами ОКБ МС (с середины 1980-х гг. – Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева – ТАНТК) под руководством А.К. Константинова с участием др. организаций промышленности. Этим же документом предусматривалось строительство двух летных и одного статического его опытных образцов. Оно должно было идти на опытном производстве ОКБ ММ (начальник – И.Е. Есауленко) при участии серийного Таганрогского машиностроительного завода им. Димитрова (ТМЗД, директор – Н.В. Ожерельев).

В 1983 г. Г.С. Панатов был назначен заместителем главного конструктора по самолету А-40, а его новым ведущим конструктором стал А.П. Шинкаренко. В том же году была завершена передача в производство КД и ТД на опытные самолеты А-40.

Для отработки основных конструктивных решений, систем и оборудования самолета было сооружено несколько десятков стендов:

— силовой установки и системы пожаротушения (позволял отрабатывать тушение реального пожара);

— топливной системы;

— системы управления;

— системы электроснабжения;

— ПНК «Верба» и др.

В ходе разработки самолета А-40 работниками ТМЗ было оформлено 60 авторских свидетельств на различные изобретения.

Опытная реактивная противолодочная летающая лодка Бериев А-40 и серийная турбовинтовая Бе-12. Фото: http://www.airliners.net/photo/Beriev-Design-Bureau/Beriev-Be-12P-200-Chaika/0667868/L

Назначение самолета, общие особенности конструкции, применяемые материалы и технологии:

— самолет предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника (включая малошумные, маневрирующие на больших скоростях и глубинах), радиолокационной, радиотехнической и фотографической разведки и патрулирования водных пространств, постановки минных заграждений и радиоэлектронных помех, а также для решения поисково-спасательных задач в открытом море;

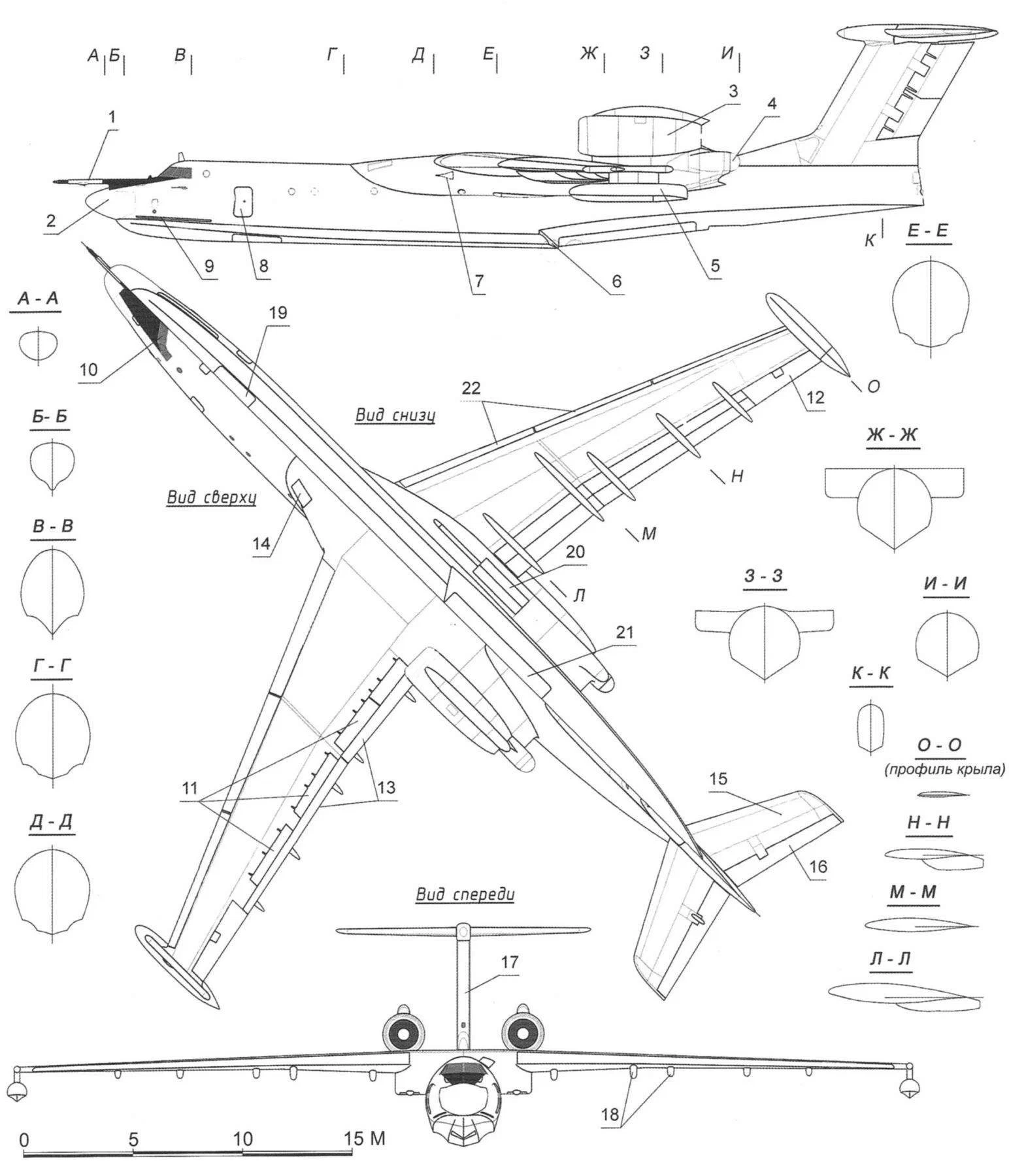

— представляет собой статически устойчивый высокоплан классической аэродинамической схемы с большим удлинением всех агрегатов, что позволило достичь крейсерского аэродинамического качества 16…17 единиц, сравнимого с самолетами ПЛО берегового базирования;

— по компоновке самолет представляет собой летающую лодку с высокой мореходностью и полностью убираемым колесным шасси для полетов с аэродромов с бетонным покрытием;

— сопряжение высокорасположенного крыла с фюзеляжем закрыто развитым наплывом (зализом), который переходит в широкие, выступающие за борта фюзеляжа боковые надстройки, которые служат нишами основных опор шасси, гондолами стартовых двигателей и основаниями для гондол двигателей маршевых, такая конструкция улучшает распределение полных поперечных сечений самолета правилу площадей и повышает его устойчивость на воде в условиях бортовой качки;

Общий вид самолета Бериев А-40 по проекту и в том виде, в котором был закончен постройкой. Источник: https://modelist-konstruktor.com/aviacziya/rukotvornaya-pticza-lalbatrosr

— технологическое членение агрегатов предусматривает разбиение их на подсборки низшего уровня, собираемые в своих приспособлениях (стапелях);

— производство деталей, сборка узлов, агрегатов и всего самолета ведется в единой системе эталонно-шаблонного метода сборки и увязки оснастки (ЭШМ), который предполагает создание объемных макетов (эталонов и контрэталонов) сложных поверхностей и требует больших затрат на внедрение нового изделия в производство, но обеспечивает лучшую точность воспроизведения обводов (что в данном случае важно не только с точки зрения повышенных скоростей взлета, посадки и полета, но и для обеспечения надежной герметичности люков, например, в днище лодки) и окупается в серийном производстве путем снижения трудозатрат при эффективном и длительном использовании созданной оснастки;

— для изготовления стапелей крупных агрегатов и их сборки используется координатно-шаблонный метод сборки и увязки (КШМ) с применением оптических средств определения расстояний и соосности технологических баз;

— для постройки самолета не предполагалось использования неосвоенных в производстве материалов и технологий;

— основным конструкционным материалом для изготовления деталей планера с высоким уровнем нагружения при его распределенном характере (пояса и стойки силовых элементов, сжатые сборные панели обшивки) является высокопрочный алюминиевый сплав В95Т в профилях и плитах с последующей механической обработкой, закалкой и старением для получения заданных механических свойств с учетом ресурсных нагрузок;

— основные конструкционные материалы для изготовления деталей планера с высоким уровнем нагружения при его сосредоточенном характере (стыковые узлы, кронштейны ПКИ с большой массой) – легированные стали 30ХГСА и нержавеющие ВНС в листах, плитах, профилях, прутках и трубах с возможностью гибки и всех видов штамповки, 35ХГСЛ (литье);

— для изготовления деталей планера со средним и малым уровнем нагружения при его распределенном характере (стенки и стойки лонжеронов, бимсы, стрингеры, рядовые шпангоуты и нервюры, перегородки, облицовки, кронштейны ПКИ с малой массой) применяются дюраль Д16, Д18, Д19 в различных вариантах поставки (листы, профили, плиты, прутки, трубы) и термообработки;

— кронштейны систем и детали кинематики систем изготовлены из алюминиевых литейных и ковочных сплавов АЛ9 и АК4 соответственно, магниевые сплавы не применяются;

— титановые сплавы применяются ограничено для изготовления малогабаритных кронштейнов систем, работающих при высоких силовых нагрузках и при нагреве, но в зонах, куда не попадает морская вода;

— в зонах, где нет угрозы образования трещин от ресурсных нагрузок, широко применены крупногабаритные цельнофрезерованные панели (из плиты или из предварительно отштампованной заготовки);

— для изготовления листовых деталей сложной формы (в т.ч. с образованием закрытых малок и объемов в них) использован метод штамповки резиной;

— коррозионная стойкость металлических деталей обеспечивается электрохимическим покрытием (для алюминиевых сплавов – анодное оксидирование с наполнением хромпиком или водой, для конструкционных сталей – кадмирование, цинкование, нержавеющих – химическое пассивирование, для титановых сплавов – химическая оксидация) с последующим усиленным лакокрасочным покрытием (в т.ч. узлов после сборки), установкой крепежа на сыром грунте, а также полной металлизацией всех узлов планера и систем, для чего часть заклепок и болтов ставится без покрытия, подвижные части соединяются гибкими перемычками, предусмотрены стекатели статического электричества;

— для изготовления радиопрозрачных обтекателей антенн применены композиционные материалы и средства их защиты с повышенной стойкостью к воздействию морской воды (в т.ч. брызг на большой скорости), перепада температур и вибраций;

— БРЭО самолета цифро-аналоговое, для связи между его системами с разным принципом работы используются модемы, ОШД, ЦАП и АЦП;

— оборудование и вооружение самолета сведено в системы, а системы – в комплексы целевого и совмещенного назначения;

— в системы управления силовой установкой, самолетом, механизацией крыла и колесным шасси введены электрические связи, предупреждающие экипаж о неправильных действиях, а действия, создающие предпосылки к летному происшествию, они блокируют.

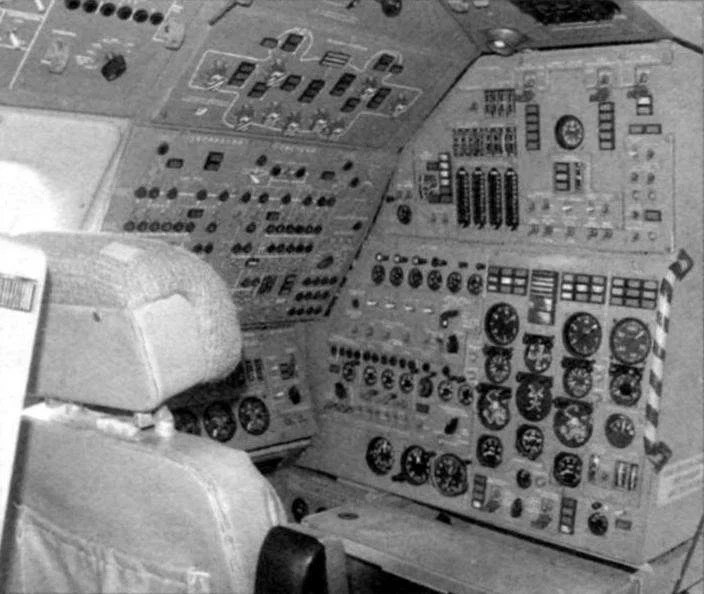

Состав и размещение экипажа:

— экипаж включает 8 человек и размещается в единой гермокабине, которая занимает всю носовую часть фюзеляжа;

— в передней кабине размещены два летчика (командир корабля – на левом кресле), за ними оборудованы места штурмана, бортинженера и радиста, отсек операторов передней полусферы и вооружения, в штатной комплектации самолета ПЛО предусмотрены отсек для отдыха сменных членов экипажа (он может быть использован для доставки спасателей или приема срасаемых), гардероб, что необходимо для полетов на малых высотах в удаленные районы, где другая погода, бытовой отсек и туалет;

Рабочее место бортинженера в кабине противолодочного гидросамолета – амфибии Бериев А-40. Фото: https://modelist-konstruktor.com/aviacziya/rukotvornaya-pticza-lalbatrosr

Рабочее место штурмана в кабине противолодочного гидросамолета – амфибии Бериев А-40. Фото: https://modelist-konstruktor.com/aviacziya/rukotvornaya-pticza-lalbatrosr

— вход в кабину и выход из нее в штатных условиях на аэродроме и на воде с плавсредства, а в аварийной ситуации также и в воздухе – через левую дверь с принудительным открытием против потока (что облегчает покидание самолета на большой скорости) в средней части кабины, а на воде и на земле – через обе двери, правая дверь также может использоваться для штатного входа и выхода и для вентиляции кабин.

Силовая установка:

— на самолете установлены два маршевых ТРДД типа Д-30КПВ конструкции ОКБ П. Соловьева взлетной тягой по 12000 кгс (модификация двигателя Д-30КП без устройства реверса и с верхним расположением блока топливной автоматики и коробки приводов агрегатов;

Обычный взлет опытного образца противолодочного гидросамолета – амфибии Бериев А-40 без использования стартовых двигателей. Фото: Интернет

— маршевые ТРДД установлены в отдельных сигарообразных гондолах малой длины на коротких пилонах, которые в свою очередь установлены на боковых надстройках за крылом над нишами основных опор шасси и гондолами стартовых двигателей так, что их воздухозаборники находятся над задней кромкой крыла, и оно полностью закрывает их от попадания воды даже на высокой волне, а сопла удалены от всех других частей самолета и воды, что создает лучшие условия для их работы;

— воздухозаборники маршевых ТРДД нерегулируемые с круговым входным сечением и коротким каналом, их центральным телом служат коки валов компрессоров ТРДД;

— передние кромки воздухозаборников обогреваемые для исключения обледенения;

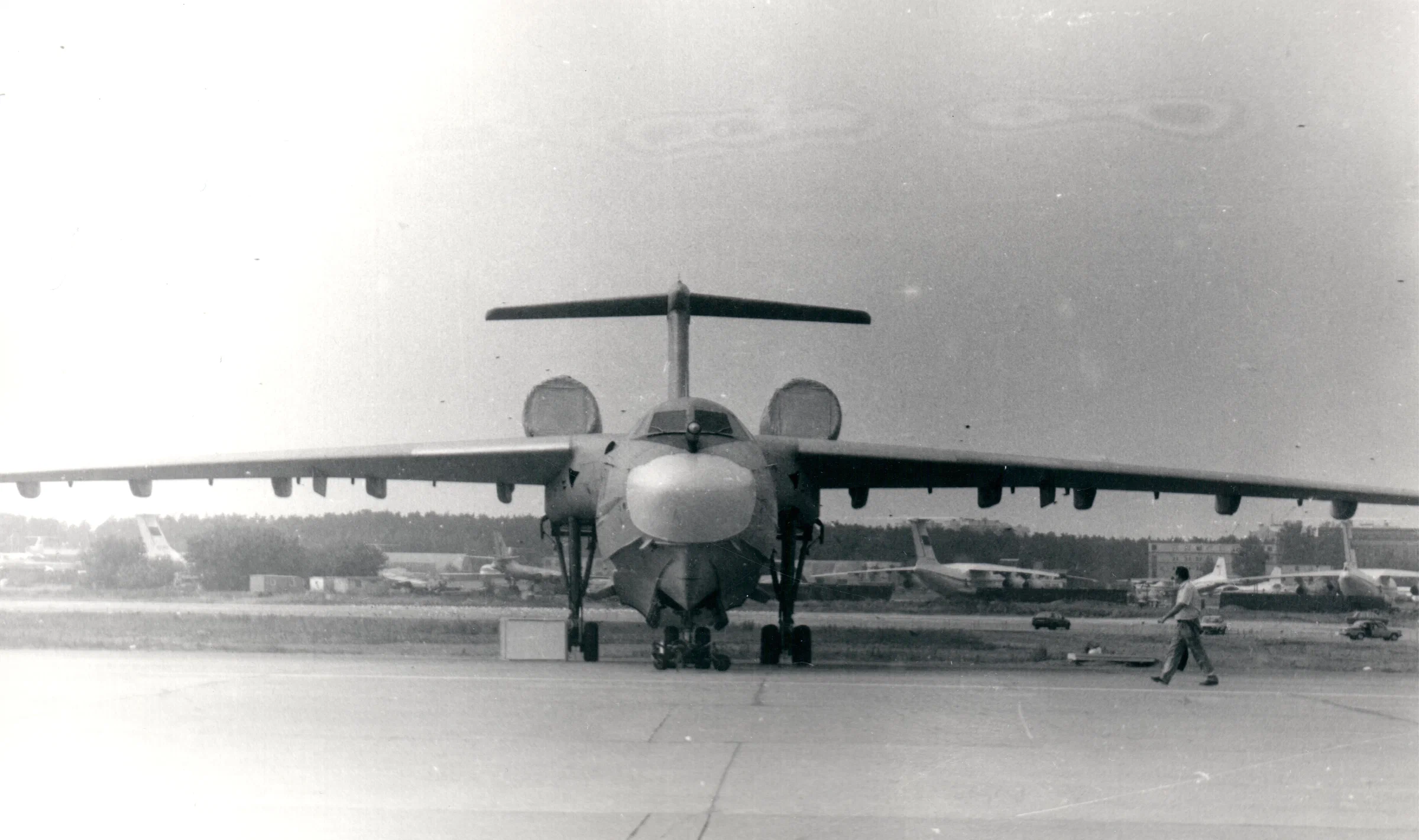

Важнейшая особенность проекта А-40 – размещение ТРДД в гондолах над крылом, что защитило их от попадания воды на взлете и на пробеге. Это решение было принято по опыту испытаний самолета ВВА-14. Фото: С.Г. Мороз

— для сокращения длины разбега с воды и бетонной ВПП и начального этапа набора высоты, а также для улучшения динамических характеристик самолета на взлете в сложных условиях за счет изменения точки приложения равнодействующей тяг всех двигателей ниже маршевых двигателей установлены два стартовых (разгонных) малогабаритных одновальных ТРД типа РД38К (РД-60) тягой по 3250 кгс (при весе каждого 231 кг, в разных источниках указаны и др. величины тяги для этого двигателя – см. табл.) конструкции ОКБ П.А. Колесова;

Летающая лодка – амфибия А-40 выполняет показательный взлет с предельно коротким разбегом с использованием стартовых разгонных двигателей. Стабилизатор во взлетном положении отклонен носком вниз. Фото: L. Faererg // Airliners.net

— разгонные двигатели расположены в хвостовых частях пилонов маршевых ТРДД;

— воздухозаборники стартовых ТРД нерегулируемые, открываются только на время их работы, предположительно расположены на внутренних боковых поверхностях пилонов маршевых ТРДД;

— сопла стартовых ТРД нерегулируемые осесимметричные, расположены на концевых частях гондол и открываются только на время запуска и работы этих двигателей, а на остальных режимах полета закрыты стальными крышками, состоящими из двух частей, каждая в форме четверти сферы;

Силовая установка самолета Бериев А-40 состоит из двух маршевых турбореактивных двухконтурных двигателей Д-30КПВ в гондолах над крылом и двух разгонных малогабаритных ТРД РД-38К в хвостовых частях их пилонов. Воздухозаборники и сопла разгонных ТРД открываются только на время их запуска и работы. Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Beriev_A-40#/media/File:Be-42_rear_view_-_Fairford_96.jpg

— вспомогательная силовая установка обеспечивает запуск всех двигателей на земле и в полете, а также питание некоторых систем постоянным и переменным током, подачу сжатого воздуха, кондиционирование кабин и отсеков оборудования перед полетом, включая их прогрев или охлаждение до заданной температуры;

— вспомогательная силовая установка установлена в передней части левого наплыва крыла с выходом сопла под него;

— система управления силовой установкой (включая заправку, выработку, технологический и аварийный сливы топлива) электронно-гидромеханическая;

— самолет имеет большой внутренний запас топлива (35000 л, используется топливо Т-1 или ТС-1) и систему дозаправки в полете;

— топливная система состоит из баков в кессоне крыла, которые разбиты на группы в порядке заправки и выработки, а также подсистем заправки на земле и в полете, выработки (с подкачкой, контролем давления в магистралях и остатка), наддува, дренажа и слива;

— подкачка топлива многоступенчатая;

— датчики остатка топлива в баках электрические емкостные;

— установка штанги дозаправки в полете на носовой части, она имеет пневматическое управление и унифицирована с самолетом Ту-142, который серийно выпускался на ТМЗД;

— заправка самолета автоматизированная централизованная закрытая под давлением, она и технологический слив топлива возможна как на земле, так и на воде;

— возможна дозаправка в воздухе при отказе системы выдвижения штанги (как и на самолете Ту-142);

— маслосистемы входят в конструкцию двигателей.

Крыло:

— крыло спроектировано из условия достижения высокой крейсерской скорости (760 км/ч) при большой продолжительности полета на экономической скорости (370…430 км/ч) и хороших взлетно-посадочных качествах;

— набрано сверхкритическими профилями, обладающими пониженным волновым сопротивлением и имеющим большую по сравнению с обычными площадь сечения, что позволяет снизить вес крыла при равной прочности и сравнительно малой относительной толщине профиля;

— крыло имеет аэродинамическую и геометрическую крутку – относительные толщины и углы установки корневых и концевых сечений – см. табл.;

— на виде в плане крыло имеет большое удлинение, малую стреловидность и малое сужение, что дает высокое аэродинамическое качество на крейсерских, экономических и взлетно-посадочных режимах, а также хорошие срывные характеристики, повышающие безопасность пилотирования;

— крыло состоит из центроплана, двух кессонов средний части крыла, двух кессонов консольных частей крыла, двух законцовок, а также поверхностей механизации и управления;

— кессоны центроплана, средний и консольной частей крыла имеют силовой набор, состоящий из двух лонжеронов, стенок, нервюр и панелей, состоящих в свою очередь из работающей обшивки и подкрепляющих ее стрингеров;

— относительно стыковки центроплана, средний и консольных частей крыла сведения противоречивы: в одних источниках указано, что эти агрегаты соединяются фитингами как кессонные конструкции с передачей касательных напряжений по всему контуру стыковых нервюр, в других – ухо-вильчатыми узлами, т.е. слово «кессон» к ним может применяться лишь условно;

— стыки между частями крыла закрываются лентами;

— элероны односекционные сравнительно малой площади установлены на концевых частях крыла и имеют осевую и весовую компенсацию;

— элероны «зависающие», на взлете и посадке их нейтральное положение смещается вниз и они используются как закрылки;

Летающая лодка – амфибия А-40 в полете с выпущенными предкрылками, закрылками и опущенными в положение «зависания» элеронами. На снимке второй опытный образец В2. Фото: R. Neil // Airliners.net

— механизация крыла состоит из закрылков, предкрылков и интерцепторов;

— двухщелевые двухсекционные (разделены на внутренние и внешние, каждая со своим управлением) закрылки большой площади значительно повышают подъемную силу на взлете и посадке;

— предкрылки (по 3 секции на каждой консоли с общим управлением) установлены практически по всему размаху консолей, обеспечивают бессрывное обтекание при выпуске закрылков;

— интерцепторы используются для управления по крену совместно с элеронами, интенсивного торможения в начале пробега после посадки, захода на посадку по крутой глиссаде, а также для гашения крена при отказе одного двигателя;

— размещенные на концах крыла контейнеры БРЭО и поддерживающие поплавки разгружают его средние и корневую части от действия изгибающего момента и служат противофлаттерными грузами.

Первый опытный образец противолодочного гидросамолета – амфибии Бериев А-40 В1 с первоначальным креплением поддерживающих поплавков к контейнерам антенн станций РЭП. Фото: Интернет

Фюзеляж:

— фюзеляж самолета лодочного типа с большим относительным удлинением и сравнительно малым (как для летающей лодки) отношением высоты к ширине и сравнительно низкий – строительная высота по миделю 4,1 м только за счет центроплана, а в остальных местах существенно меньше;

— сечение фюзеляжа и его строительная высота очень малые, сопоставимые с этими параметрами у сухопутных самолетов ПЛО, а удлинение фюзеляжа вдвое больше, чем у Бе-12, что снижает его аэродинамическое сопротивление;

Летающая лодка – амфибия А-40 имеет значительное удлинение всех агрегатов, в т.ч. и фюзеляжа, которое больше, чем у ее предшественника Бе-12. Фото: Интернет

— лодка однореданная, относительная высота редана сравнительно малая – примерно вдвое меьше, чем на Бе-12;

— в носовой части днище имеет один киль («тупой» – скругленный значительным радиусом) и вогнутые скулы, далее на дистанции за кабиной оно приобретает трехкилевую конфигурацию с вогнутыми скулами и «острыми» килями но с малой килеватостью (отношением перепада высот от верхних точек скул до нижней точки среднего киля к ширине лодки в этом месте) – в носовой части 6,5% (у Бе-12 в этой зоне килеватость 12%) и в кормовой уменьшается до 1%;

— в носовой части самолета над скулами лодки установлены длинные брызгоотражатели – по одному с каждого борта;

— за реданом днище с одним «острым» килем и плоскими скулами;

— носовая часть фюзеляжа начинается большим обтекателем антенны РЛС в виде «деформированного эллипсоида» (кривизна его нижних обводов больше, чем верхних), который создает ей гораздо лучшие условия работы, чем цилиндрический обтекатель на Бе-12 и улучшает общую обтекаемость самолета;

— сечения фюзеляжа выше днища лодки выбраны в виде сегментов «деформированных эллипсов», которые в хвостовой части приобретают сильно вытянутую вверх форму;

— верхние обводы носовой и хвостовой частей фюзеляжа прямые, но не параллельные, а в средней части имеется понижение, на которое ставится центроплан крыла, чем достигается компромисс между требованиями снижения аэродинамического сопротивления самолета, удаления крыла на достаточное расстояние от воды и внутренней компоновки фюзеляжа;

— конструктивно-силовая схема фюзеляжа – балочно-стрингерный полумонокок с работающей обшивкой;

— технологически фюзеляж состоит из трех отсеков, стыкуемых продольно – носового, среднего и хвостового;

— носовая часть фюзеляжа полностью герметичная (воздухо- и водонепроницаемая), в ней располагаются отсеки БРЭО, кабина экипажа (см. ниже), установка штанги дозаправки топливом в полете, ниша передней опоры шасси и часть общего оборудования самолета;

— в средней части фюзеляжа (герметичной – водостойкой, но не кондиционируемой полностью) располагаются агрегаты топливной системы, герметичный кондиционируемый отсек вооружения (см. ниже), агрегаты и проводка управления самолетом и механизацией крыла, часть общего оборудования самолета;

— отсек вооружения кондиционируемый, имеет герметичные (для воды и воздуха) створки в днище лодки;

— в хвостовой части фюзеляжа (герметичной – водостойкой, но не кондиционируемой) располагаются агрегаты топливной системы, агрегаты управления самолетом, часть общего оборудования самолета, системы ПЛО, РТР и РЭБ;

— обитаемый отсек самолета занимает значительный объем носовой части фюзеляжа и имеет значительные площади бытовых помещений и резерв места, что создает комфорт на борту;

— фонарь кабины летчиков состоит из сборного каркаса и 6 стекол из триплекса – лобовые с пленочным обогревом и с установкой стеклоочистителей, за ними открываемые и последние обычные (введены по требованию Заказчика по результатам защиты макета самолета);

— для естественного освещения обитаемых отсеков фюзеляжа и обеспечения обзора окружающего пространства и частей самолета экипажу в его бортах с левого борта установлено 4 больших иллюминатора в бортах и 1 малый в двери, а с правого – 3 в бортах и 1 в двери;

— зализы (левый и правый зеркально симметричны за исключением места размещения вспомогательной силовой установки в левом) и конструктивно объединенные с ними боковые надстройки (левая и правая зеркально симметричны полностью) представляют собой силовые герметичные;

— все ниши, люки и др. вырезы в зоне соприкосновения с водой, включая открываемые, герметизируются в полете, но при этом возможен выпуск шасси в воде;

— левая дверь основная, имеет большую высоту и механизм принудительного открытия наружу против потока;

— правая дверь вспомогательная, имеет меньшую высоту и открывается внутрь;

— вход в самолет и выход (в т.ч. аварийный) через боковые двери, возможен как на суше, так и на воде, они открываются силовым приводом против потока, что облегчает аварийное покидание самолета в воздухе на большой скорости;

— в хвостовой части днища лодки установлен руль направления для изменения направления движения самолета по воде.

Оперение:

— оперение самолета Т-образное однокилевое, установлено на хвостовой части, состоит из горизонтального и вертикального оперений;

— все поверхности оперения набраны сверхкритическими профилями;

— рулевые поверхности оперения имеют осевую и весовую компенсацию;

— горизонтальное оперение самолета имеет стреловидную незначительно сужающуюся в плане форму и умеренное отношение, благодаря размещению на стабилизаторе не только удалось отвести его от воздействия воды и струй реактивных двигателей, но и уменьшить потребную площадь при заданной эффективности;

— горизонтальное оперение переставное, состоит из стабилизатора и руля высоты;

— руль высоты состоит из двух симметричных половин;

— вертикальное оперение имеет стреловидную в плане форму и умеренное отношение, его основная верхняя часть сужения не имеет, а корневая (форкиль) наоборот имеет большое, порядка 2 ед., сужение и большую стреловидность по передней кромке;

— вертикальное оперение состоит из воздушного киля и руля направления;

Вертикальное оперение и передняя часть обтекателя его стыка со стабилизатором опытного образца противолодочного гидросамолета – амфибии Бериев А-40 на заводе ТАНТК в Таганроге. Фото: Интернет

— вертикальное оперение крепится непосредственно к конструкции фюзеляжа, но технологически представляет собой отдельный агрегат;

— стабилизатор крепится ухо-вильчатыми узлами к килю, стык закрывается обтекателем;

— обтекатель стыка вертикального и горизонтального оперений разделен на две части – передняя неподвижная крепится к килю, в ней размещены блоки и антенны БРЭО, задняя крепится к стабилизатору и при его перестановке смещается вместе с ним, в ней размещены агрегаты системы управления самолетом.

Система управления самолетом:

— система управления самолетом включает независимые каналы тангажа (включая подканал перестановки стабилизатора), крена и рыскания, которые работают обычным порядком как на любом статически устойчивом самолете;

— система управления самолетом гидромеханическая с бустерами во всех каналах, их питание дублировано с возможностью полного отключения с переходом на ручное управление в аварийной ситуации;

— самолет имеет два одинаковых поста управления, на которых размещены штурвал, педали и органы ручного управления перестановкой стабилизатора, управление возможно с места левого и/или правого летчика раздельно или совместно;

— правый и левый штурвалы по расположению на них дополнительных переключателей управления зеркально симметричны;

— предположительно, бустеры системы основного управления самолетом включены по необратимой схеме (без передачи части усилий реакции на отклонение рулей на командные рычаги) и для создания имитации нагрузки на них вблизи нейтральных положений штурвала и педалей в их конструкцию включены пружинные загружатели и нелинейные механизмы;

— рулевые поверхности не имеют триммеров, их заменяют механизмы триммерного эффекта во всех каналах управления самолетом;

— в систему управления включена трехканальная САУ (см. раздел «Пилотажно-навигационное оборудование»);

— в канал управления рулем высоты включена система предупреждения выхода на закритические углы атаки, включающая тактильную сигнализацию – с приближением к опасному режиму полета на штурвале начинает ощущаться вибрация, создаваемая специальным механизмом;

— канал управления элеронами имеет режим «зависания», который используется на взлете и посадке, при этом нейтральное положение их смещается вниз и они работают и как закрылки, и как элероны, отклоняясь от него в обе стороны;

— в канал управления рулем направления включен автономный демпфер рыскания, исключающий возникновение колебаний типа «голландский шаг» путем дополнительных отклонений руля направления, которые складываются с теми, что создаются экипажем или САУ;

— в канал управления рулем направления включена система, увеличивающая диапазон отклонения его секций на режимах взлета и посадки (предположительно, она работает по положению закрылков).

Расположение органов управления и приборов в кабине летчиков противолодочной летающей лодки – амфибии Бериев А-40. Фото: http://www.airwar.ru/enc/sea/a40.html

Система управления механизацией крыла:

— система управления механизацией крыла включает три канала – управление закрылками и предкрылками, а также управление интерцепторами;

— система управления закрылками гидравлическая, включает два подканала – внутренние и внешние закрылки, каждый состоит из гидромотора, карданных валов, угловых и обычных редукторов, шарико-винтовых подъемников и электрической части (управление и сигнализация);

— подъемники (по два на каждую внутреннюю секцию закрылка и по три на каждую внешнюю) установлены в обтекателях под крылом вместе с механизмом их выдвижения);

— при выпуске закрылков автоматически или вручную производится и отклонение элеронов в режим «зависания»;

— система управления предкрылками гидравлическая состоит из гидромотора, карданных валов, шарико-винтовых и винтовых подъемников и электрической части (управление и сигнализация);

— подъемники (по два на секцию предкрылка) установлены в передней кромке крыла;

— закрылки имеют положения «взлет», «промежуточное» и «посадка»;

— предкрылки имеют положения «взлет» и «посадка»;

— система управления интерцепторами имеет 4 подканала (по числу их пар) и работает в режимах управления по крену (совместно со штурвалами), автоматического уменьшения крена при отказе одного двигателя (кратковременное отклонение на стороне отказавшего двигателя), для снижения по крутой глиссаде и тормозной режим;

— система управления механизацией крыла сблокирована с управлением самолетом, силовой установкой и колесным шасси (связи по блокировкам положения органов управления и сигнализации, а в канале управления интерцепторами по крену – следящая связь, все связи – электрические);

— основное управление закрылками и предкрылками – рычагом БРУЗ, интерцепторами – рычагом БРУИ, штурвалами или автоматически (режим АУК), резервное – нажимными переключателями, питание приводов дублированное и резервированное.

Шасси и поддерживающие поплавки:

— самолет имеет полностью убирающееся трехопорное шасси с носовой опорой, которое обеспечивает руление, взлет и посадку на аэродроме с твердым покрытием, а также его самостоятельный (на своих двигателях) сход в воду с ее сливом из ниш после взлета и выход из воды по бетонному слипу также с последующим сливом воды из ниш;

— основная система уборки и выпуска шасси гидравлическая, резервная система (только выпуск) – механическая, после открытия замков убранного положения стойки выходят под своим весом и им же закрывают замки выпущенного положения;

— основные опоры шасси имеют пирамидальную силовую схему с подкосом, который одновременно является цилиндром уборки-выпуска;

— на каждой основной опоре шасси установлена тележка с четырьмя тормозными колесами и гидравлическим демпфером;

— тормоза колес шасси дисковые с антиюзовой автоматикой;

— передняя опора шасси балочно-подкосного типа, подкос одновременно является цилиндром уборки-выпуска;

Сход в воду летающей лодки Бериев А-40 на своих шасси. Фото: http://www.navy.su/aviation/airplanes-after1945/a40/index-photo.htm

— на передней опоре шасси установлен демпфер шимми и МРК, обеспечивающий поворот ее колес на углы ±55 град. от плоскости симметрии самолет;

— большие створки ниш основных и передней опор шасси открываются только на время их уборки и выпуска или для обеспечения доступа внутрь ниш при обслуживании и ремонте самолета;

— поддерживающие поплавки размещены на самых концах крыла и разбиты на герметичные отсеки, имея значительный запас плавучести.

Пилотажно-навигационное оборудование и приборы контроля состояния систем:

— обеспечивает пилотирование и навигацию дне м и ночью в любых погодных условиях до метеоминимума, делающего дальнейший полет небезопасным в принципе;

— основной комплект пилотажных приборов размещен на центральной приборной доске на месте 1-го летчика – командира корабля и на приборной доске между местами 1-го и 2-го летчиков;

— на центральной приборной доске 2-го летчика установлен частичный комплект приборов;

— основной комплект указателей навигационного оборудования установлен на рабочем месте штурмана, на местах летчиков он дублирован частично;

— приборы контроля состояния систем установлены на боковых и верхней панелях кабины на рабочих местах летчиков и бортинженера;

— вышеуказанные приборы аналоговые, указатели их в основном стрелочные и знако-символьные (табло и лимбы отдельно или в составе стрелочных указателей);

— цифровая САУ обеспечивает совместно с инерциальной навигационной системой полет по маршруту со стабилизацией траектории с заданным числом разворотов, боевое маневрирование на режимах патрулирования, поиска цели и применения вооружения, а также возвращение на аэродром вылета или на другой аэродром и заход на посадку (сама посадка, как и взлет, выполняется в ручном режиме);

— на центральной, верхней и боковых приборных досках расположены информационные и предупреждающие световые табло и лампы, при срабатывании последних в случае возникновения отказа, аварийной ситуации, выхода на опасный режим полета включается центральный световой огонь и срабатывает зуммер, что помогает экипажу быстро оценить ситуацию и принять надлежащие меры.

Прицельно-навигационное оборудование и вооружение:

— сведено в ПрНК «Верба», который обеспечивает выполнение всех указанных в разделе общих сведений о самолете задач в любых погодных условиях, в которых полеты самолета допускаются;

— основным средством поиска надводных целей (включая малозаметные суда и перископы ПЛ) является бортовая РЛС, которая может обнаруживать и автоматически сопровождать один объект;

— первичным средством поиска подводных целей является бортовой магнитометр, датчик которого установлен на выдвижной штанге в ХЧФ, он позволяет обнаружить наличие ПЛ на малой глубине под пролетающим самолетом или вблизи курса, магнитометр высокой точности не дает, однако его работа не засекается на борту цели;

— основным средством поиска подводных целей являются комплект радиогидроакустических буев (активных и активно-пассивных ненаправленных), а также цифровое самолетное приемное автоматическое устройство, которое после постановки РГБ и начала их работы непрерывно определяет и отражает на своих индикаторах координаты подводной цели относительно сетки координат и самолета, обеспечивая прицельное применение вооружения;

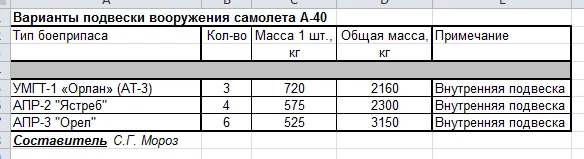

— возможна подвеска до 3 противолодочных бесследных электрических самонаводящихся торпед УМГТ-1 «Орлан» (АТ-3) – дальность хода 8 км на скорости 76 км/ч (41 узел), поражает цель на глубинах от 15 до 500 м, подрыв БЧ происходит при прямом попадании, если его нет, происходит повторное наведение, в комплект вооружения Ил-38 не входит;

— возможна подвеска до 4 противолодочных ракето-торпед с акустической ГСН АПР-2 «Ястреб», в комплект вооружения Ил-38 не входит;

— возможна подвеска до 4 противолодочных ракето-торпед с акустической ГСН АПР-2 «Ястреб» или «Коршун», в комплект вооружения Ил-38 не входят;

— возможна подвеска до 6 противолодочных ракето-торпед с акустической ГСН АПР-3 «Орел», способная поражать цель на дальностях от точки сброса от 1 до 65 км, двигаясь с переменной скоростью от 2 до 104 узла (4…193 км/ч) на глубинах до 800 м;

— предположительно, возможно применение самонаводящихся глубинных бомб С3В с активной гидроакустической ГСН, масса 94 кг (ВВ – 19 кг), поражает ПЛ противника на глубинах до 600 м со скоростью погружения при угле входа в воду 16,2 м/с, в состав вооружения Ил-38 входит;

— известно, что самолет, как и Ил-38, является носителем глубинных бомб со специальным (ядерным) снаряжением, но их тип и число на подвеске не сообщается;

— нормальный вес боевой нагрузки 6500 кг, максимальный – предположительно, до 10000 кг.

В начале 1980-х гг. был построен натурный макет самолета.

По результатам защиты эскизного проекта и натурного макета самолета Заказчик высказал ряд замечаний – в основном, по компоновке кабин и по обзору с мест летчиков, что было учтено в документации самолета, направляемой в опытное производство.

К концу 1982 г. проект и натурный макет самолета прошли защиту и были утверждены Государственной комиссией, однако проектные работы продолжались. Они были направлены на устранение как замечаний, выставленных к проекту, так и недостатков, выявляемых на испытаниях. В середине 1980-х гг. появилось еще одно их направление – создание целевых модификаций, в т.ч. гражданского и экспортного назначения в рамках объявленной в СССР конверсии оборонной промышленности.

В 1990 г. Генеральный конструктор ТАНТК А.К. Константинов ушел на пенсию и на посту руководителя предприятия его сменил Г.С. Панатов. Первоначально он сохранял за собой и пост главного конструктора самолета А-40.

В 1991 г. в связи с загрузкой Панатова работой по др. проектам (прежде всего, по самолету А-50) главным конструктором самолета А-40 назначен А.П. Шинкаренко.

Проводы Генерального конструктора ТАНТК А.К. Константинова на заслуженный отдых – 1990 г. Фото: http://www.beriev.com/rus/konstant.html

К середине 1980-х гг. проект А-40 был лучшим в своем классе, имея очень большие резервы для дальнейшего совершенствования и создания модификаций различного целевого назначения, в т.ч. гражданских.

Ко времени его утверждения постройка опытных образцов самолета уже шла.

Опыт разработки самолета А-40 был использован при создании летающей лодки – амфибии меньшей размерности Бе-200, которая в значительной мере сохранила найденные чрезвычайно удачные аэродинамические, компоновочные, конструктивные и технологические решения.

++++++++++

)))) Стало быть боекомплект из единственно кумулятивно-осколочных боеприпасов — это не унификация. А семь типов боеприпасов, стало быть, унификация.