Данный материал коллеги watchdreams был перепечатан в жж коллеги youroker-а.

Ознакомившись по наводке знакомого с новообразовавшимся как опухоль сайтом Warhead.su , я мельком одним глазом прошёлся по местным публикациям. Поначалу я думал, что меня там ничего не зацепит, так как толком не мог найти ничего из сферы своих интересов, как тут мне попались на глаза две статейки от некого гражданина под ником Замецки. Сначала мне показалось, что я неправильно почитал, протёр глаза — ужаснулся. А потом я почувствовал реактивную ректальную тягу и начал медленно взлетать…

В общем и целом, чуть повнимательней приглядевшись к сайту, я понял, что он пестрит низкопробными статейками с демагогией, плохими попытками схохмить, излишним упрощенчеством сложных вещей и грубыми ошибками, яркий пример которых недавно разбирал youROKer.

Не берусь критиковать сразу весь контент, но по упомянутым выше двум статьям немножечко пройдусь мысленным эпициклоидом «Обой».

FIAT 2000

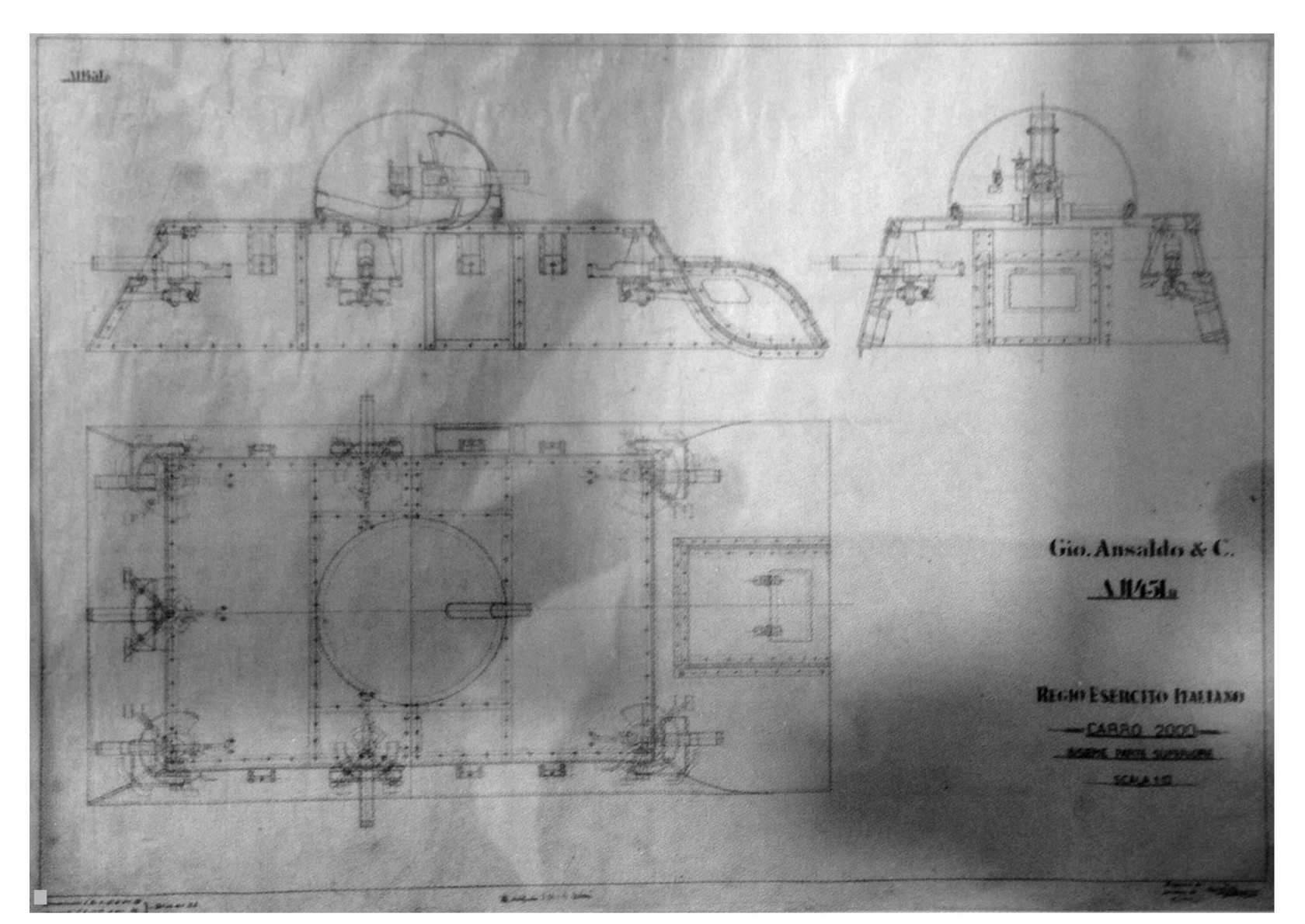

Итак, статья называется «Железный капут. 10 выродков тяжелого танкостроения», что сразу задаёт уничижительный тон, что вряд ли подходит указанным в нём машинам. Но самое интересное зарыто в самом начале. «Насмотревшись на британские «ромбы», итальянцы сделали самый настоящий подвижной форт. 37-миллиметровка в сферической башне и пулеметы по кругу.». Стоп! Автор, алло, где ты разглядел 37-мм пушку?

Вот это здоровенное главное орудие в башне — это действительно похоже на тридцатисемимиллиметровку? Чисто по габаритам можно догадаться о явно большем калибре, к тому же даже поверхностный поиск сразу даст перекрёстные ссылки на горную пушку Cannone da 65/17 в качестве основного вооружения этого танка.

Самое близкое соседство 37-мм орудий и этого танка было после войны на переделанном в рамках эксперимента танке, у которого два курсовых пулемёта заменили на неизвестные 37-мм пушки, предположительно с длиной ствола в 40 калибров.

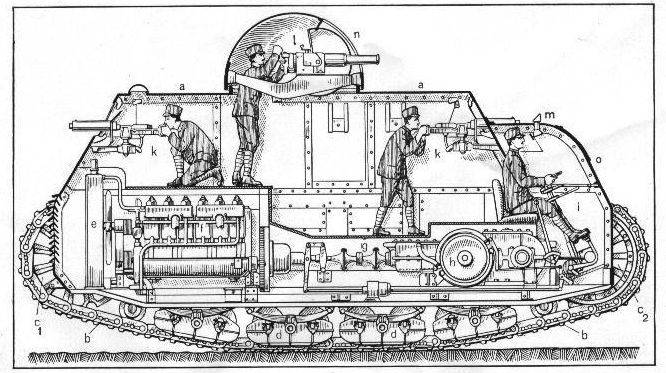

Кроме того, мне непонятно почему в том топе оказался этот танк. Да, он не хватал звёзд с неба, опоздал на большую войну, не был совершенен. Однако! Не уверен, что итальянцы вообще подсмотрели концепцию «мобильных фортов», но идея эта вообще-то витала в воздухе то время, этим бредили едва ли не все. И самым близком конструктивно и концептуально к FIAT 2000 является, как ни странно, германский A7V. Тевтонский ответ британским «ромбами» успел повоевать, поэтому его достоинства и недостатки очень широко разобраны. Итальянский же танк несмотря на свою высоту явно был более устойчивым при передвижении и преодолении препятствий (вспоминает частые опрокидывания A7V), имел более удобную для экипажа компоновку, более оптимальное и удачное расположение вооружения, да и сам его состав тоже был весьма разумен. Достаточно сравнить чертежи и схемы этих машин чтобы понять это. Правда, вот силовая установка была слабовата, впрочем в тех условиях альтернативой было лишь ослабить бронезащиту и, быть может, вооружение.

Итальянец просто слишком поздно родился и был первым опытом молодой танкостроительной державы, нарабатывавшимся в очень тяжёлых условиях практически вслепую. У британцев и французов была временная, технологическая и ресурсная фора, Италия же была до и после Первой мировой войны весьма бедной по европейским меркам. Более того, мясорубка на Итальянском фронте временами не уступала Западному, ход войны и тяжёлые потери сказывались на производстве. И вот в таких условиях итальянцы пусть и запоздало, но самостоятельно разработали вполне достойную машину для своего времени.

Всё это гуглится и находится в пределах 20 минут.

Char 2C

Другие пассажи, которые меня возмутили, я нашёл в другой до боли похожей статье «Нелепые железяки. 5 самых бессмысленных конструкций на заре танкостроения». Цитата про танк Char 2C: «Конечно, генералы всегда готовятся к прошедшей войне, но всё-таки строить сразу после её окончания тяжелый танк малой серией лишь по соображениям национального престижа — это как-то уже через край. 18 человек экипажа!». Та-а-к…

Char 2C не были построены только лишь из-за национального престижа!!! На это были очень рациональные мотивы, пусть и не прописываемые досконально в публикациях и документах.

На момент окончания войны у французов просто не было нормальных современных тяжёлых танков, которые могли бы достаточно уверенно идти под огневым валом или выдержить серьёзную вражескую противотанковую оборону и полевую артиллерию. Уже упомянутые выше Schneider и Saint-Chamond не подходили для этой роли, французы оценивали их ужасно и с завистью смотрели на британские «ромбы» — их было много, они были надёжней, лучше вооружены и не могли застрять на пустяковом препятствии. Правда, французы могли похвастаться тем, что едва ли не первые и единственные применили амортизацию на танках, но всё же другие характеристики машин более важны для боевых действий. К тому же британцы сильно затянули в 1918 году поставки танков Mark V, которых так хотели французы. Уже на самом закате конфликта и после войны Третья республика наконец получила желанные машины, по сути уже не очень нужные, да и отказаться уже было нельзя, так как они были оплачены бартером в виде партии Renault FT.

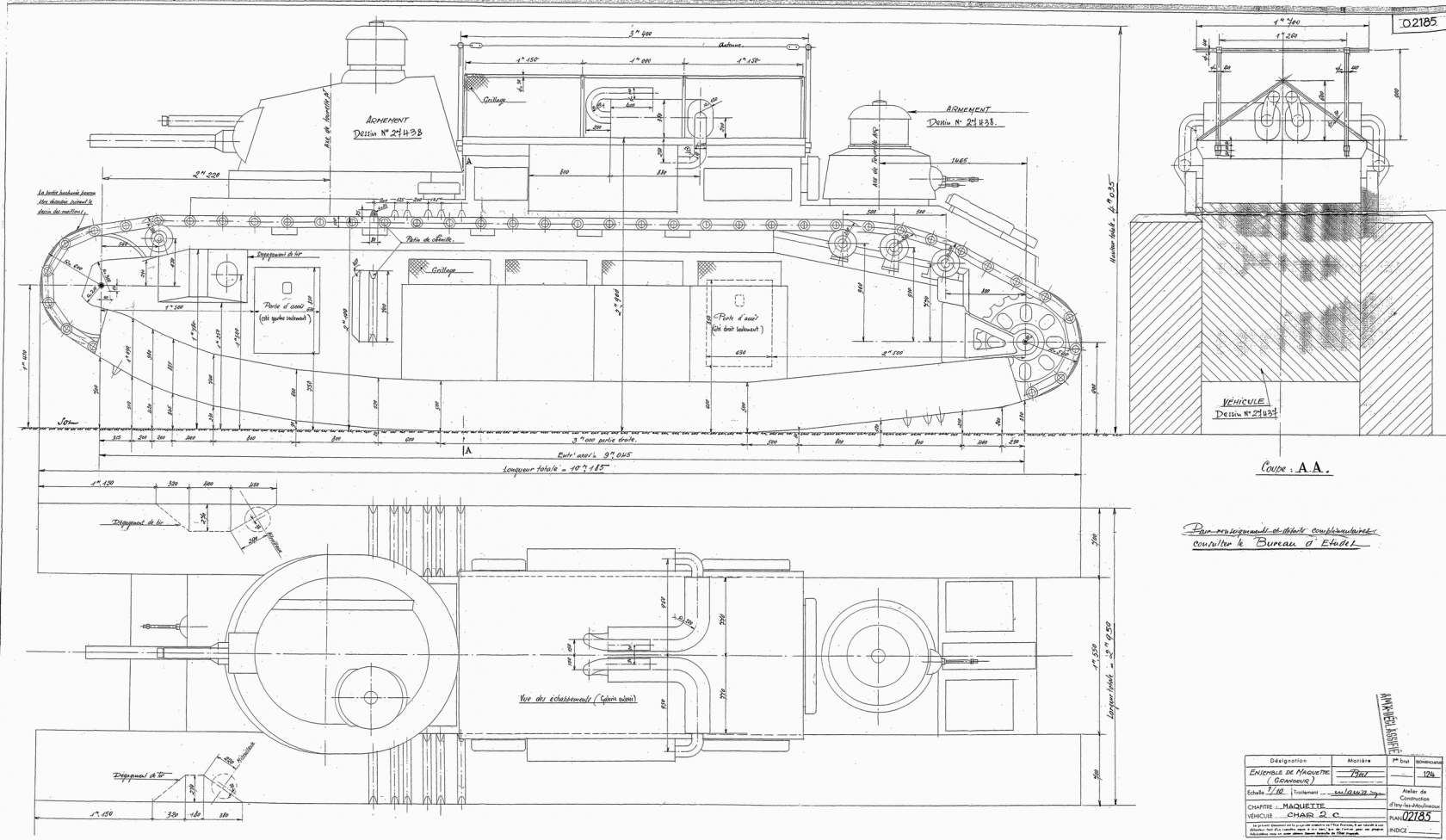

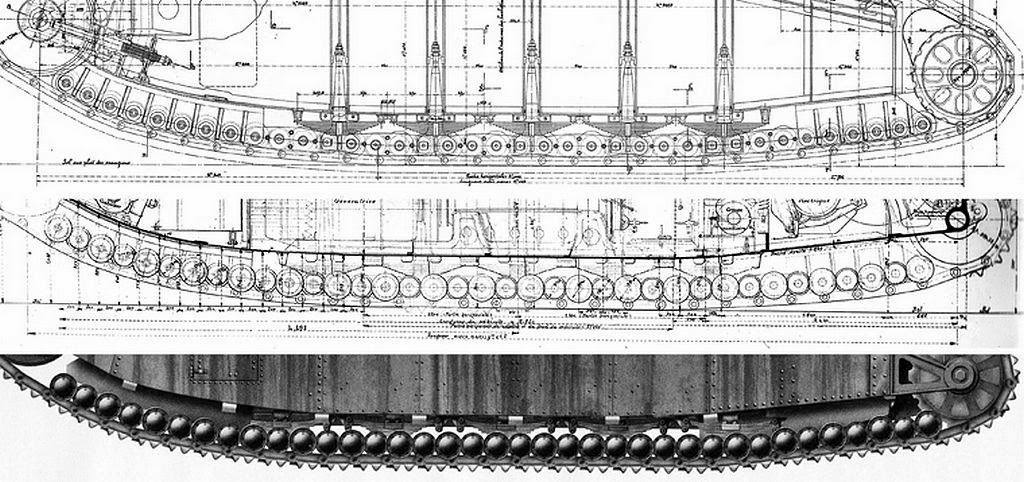

Посудите сами — только-то закончилась Великая война, даже немного неожиданно для Антанты. У французов есть лишь один по-настоящему современный и хороший танк — лёгкий «малыш» Renault FT. Танки Schneider и Saint-Chamond уже не производятся и имели кучу недостатков, на которые не пенял только ленивый. Даже итальянцы, поначалу хотевшие заказать Schneider, после испытаний резко передумали и потом скопировали «рабочую лошадку Рено». Очень долгая для войны и дорогостоящая программа разработки сверхтяжёлого танка прорыва имела уже весьма боеготовый рабочий прототип FCM 1A (впрочем, с индексами проектов в той программе всё весьма непросто и туманно) в начале 1918 года, но перфекционизм военных заставил ещё дольше повозиться. К тому же производственные мощности во Франции, да и ключевых комбатантов Антанты были уже почти полностью заняты для выпуска ещё одной новой, к тому же столь сверхнавороченной машины (танк достоин отдельной большой статьи). Поэтому эти самые мощности должны были быть построены силами наёмных китайских рабочих на рубеже 1918-1919 годов, что тоже не ускоряло появление этого танка.

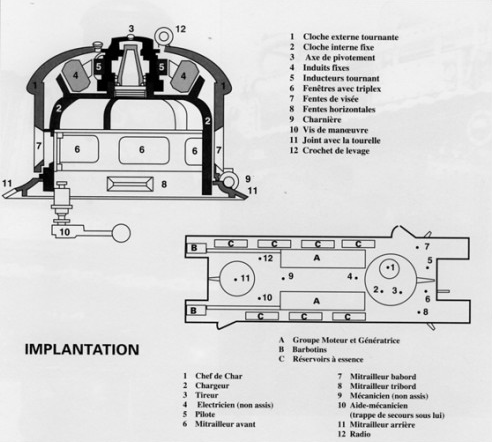

Но я отвлёкся немного в сторону. Итак, у французов были колоссальные наработки, созданные и уже имеющиеся «в железе» продвинутые технологии — всё это было сконцентрировано в FCM 2C, который после принятия на вооружение станет известен как Char 2C. Такой потенциал нельзя было просто так спустить на тормозах. В войну была создана отличная военно-конструкторская школа, развилась теория применения танков, нужно было построить хотя бы малую серию столь передового, даже футуристичного танка. Это было необходимо чтобы не утратить опыт проверить на практике идеи военных и конструкторов. Оцените это прекрасное техническое совершенство той эпохи:

К тому же, «Война, которая закончит все войны» показала, что даже призрачного спокойствия старой Европы уже не будет, по крайней мере в XX веке. Всё ещё оставалась покусанная, но опасная и сохранившая потенциал Германия. Подняла голову красная угроза далеко на востоке, да и в самой Европе. Колонии и борьба за них, да и местные конфликты никуда не делись. Империи разрушались или уже находились в руинах, теперь было время накопления сил победителями для удержания добытого, а реваншистам для возвращения и мести. Франция имела огромный парк лёгких танков Renault FT, разнообразные САУ от малых до крупных калибров, но вот с машинами прорыва всё было очень печально. А если завтра война, как будем наступать?

Уже после Первой мировой войны у Франции были большие возможности для обороны, очень показательной в этом отношении была знаменитая «линия Мажино», в которую вбухивали огромные средства. А вот теория и техника для наступательной войны были всё больше устаревали. Поэтому Char 2C не был плохим танком или уж тем более нелепым — это был продукт своего времени, который к тому же технически превосходил всё созданное до конца 30-ых годов, после которых произведённые танки уже имели неполадки просто по причине износа и ненадёжности ряда узлов (которые имели пристойную надёжность для периода ПМВ и 20-ых, но уже не для 30-ых). Эти сверхтяжёлые монстры должны были возглавить ударные группы для прорыва обороны и вглубь территории потенциального противника под огневым валом, чему способствовала толстая броня и мощное вооружение, вполне рациональное для 1920-1930-ых. Проблема была не в танке, она была в самих французах. Даже в 1940 году Char 2C ещё могли бы напоследок «заиграть», но в теории противотанковой борьбы, комбинированных действиях войск и с блицкригом Германия была на голову впереди чисто тактически и стратегически. Очень хорошая картина межвоенного французского танкостроения и военного планирования показана в статьях Юрия Пашолока. Пожалуй, стоит прочитать хотя бы эту статью.

Источники:

* Личный архив и публикации Volketten’а

* chars-francais.net

источник: https://watchdreams.livejournal.com/20303.html

Статья бредовая, карабин/винтовку требовали в основном из-за слабости ТТ пистолетного патрона и малой дистанции эффективного огня, недостатки ППШ вторичны, ведь была альтернатива виде ППС лишённого части недостатков ППШ. Да и небыли эти недостатки критичны.

Зря вы ругаетесь, с магазинами к автоматам действительно была бяда.

Эта Бядя известна давным давно, но она не была критична, не докладывали мяса/патроны в диски, индивидуальная подгонка, и нормально провоевали всю войну. Постепенно перешли на рожки. А вот с дистанцией эффективного огня ни чего поделать не могли, поэтому Мосинка (только в качестве карабина обр. 44-го) осталась в качестве основного вооружения до полной замены на СКС и АК.

Как же не критично, когда солдат после расстрела одного магазина фактически терял боеспособность? И такие ли уж большие преимущества у Мосинки, если всё равно в человека даже со ста метров попасть проблематично?

А вот ныне покойный сосед (вечная память!), говорил, что лучше с одним диском в дом заходить, чем с тремя рожками. Ст. сержант в 1945, штурмовал Кёнигсберг.

Папаши, для сих целей, янкесы в Ираке юзали. ЕМНИП. В том числе, и поэтому….

Но иметь два запасных диска — ещё лучше.

Прообразу разгрузок на, 7, ЕМНИП, магазинов для ПП еще во ВМВ появились….

Потому что на дальних и средних дистанциях вооружённые квинтовками/карабинами солдаты банально перестреляют солдат, которые вооружены «автоматами» под пистолетный патрон. Именно поэтому по итогам войны были сделаны выводы, что лучше — самозарядная винтовка/карабин, а ещё лучше «автомат»/карабин под промежуточный патрон

https://www.vif2ne.org/nvk/forum/archive/2925/2925235.htm

С дальних и средних дистанций, вооружённые винтовками/карабинами солдаты никого не перестреляют — он и с близких(от 100 метров) дистанций в горячке боя не способны попасть в грудную фигуру бойца в окопе или в бегущую фигуру наступающего противника. Именно это и показала война.Отсюда послевоенный АК и наставление по стрелковому делу где основной вид огня это огонь очередями.

«рулят» последовательно РВиА, минометы, пулеметы. а а ближних не точность стрельбы отдельно взятого стрелка, а статистика в виде числа пуль на квадратный метр. Подтверждение тому рост носимого/ возимого БК бойца на ТВД и статистика же ранений бойцов от разых видов оружия, где ещё во времена ВМВ более 3/4 составляли осколочные и компрессионные.

Угадайте авторство цитаты и время её применения))

«…сколько угодно высокая точность стрельбы магазинных винтовок не могла сдержать накатывающийся «вал»пехотной атака с расстояния менее 300 метров, так как их огневая производительность была недостаточной чтобы нанести атакующим сколько нибудь серьезные потери до того момента,как они достигнут линии окопов»

А вообще

«…по точности стрельбы на средних дистанция(до 600 метров) винтовка превосходит все остальные виды стрелкового оружия ,но только при отличной подготовке стрелка.»

По итогам ПМВ добавлю…

Просто генетики не успели за требованиями военных)))

Дык пулемет рулит, и идеал ПМВ легкий единый пулемет был реализован перед ВМВ войной, другой идеал каждому бойцу по самозарядке,только Штаты. Остальные выкручивались как могли. Пистолеты пулеметы были одним и из способов выкрутится

Британцы вообще всю ВМВ прошли с винтовкой обр. ПМВ и легким пулеметом, плюс пистолеты пулеметы.

Упростив производство — перейдя на изготовление дисковых магазинов без горловины, сделали ППД, ну и ППШ конечно — дешевым в производстве и дорогим в эксплуатации.

Просто это лапиков, не надо его воспринимать всерьёз.

1.+

2.Тут дело то такое)) крики на пустом месте-простой вопрос))сколько магазинов и какой емкости полагалось солдату СА с принятием АК-47 на вооружение?)))А мире?))

т.е 90 патронов трех магазинах!Магазин ППШ-72 патрона А тут хай подняли из-за 18 патронов-тфу…

А мире?))—

это заклятие? 😯

Нэт это знания)))

Хм, может лучше с теми же немцами сравнивать? У них суммарно 224 патрона в семи магазинах, т.е. в 3 с лишним раза больше.

Это вы про шмайсер? Никак нельзя с ним сравнивать. Принципиально нельзя.

Почему же? Вроде бы никакая религия не запрещает.

Логика запрещает. В Вермахте пистолет-пулемет это оружие командира отделения и вспомогательное оружие тех, у кого основным оружием является что-то другое.

В РККА — средство на вооружении линейных подразделений для создания подавляющего огневого превосходства на ближних дистанциях в определенных случаях. В отделении имелось два штуки. В роте и полку — целые подразделения.

Позвольте, но как же в таком случае егерские, гренадерские и фузилерные роты, чьи взводы чуть ли не поголовно из автоматчиков состоят?

Это штат 44-го года. Причем, он разработан в сентябре, а в ноябре все они получили штурмгеверы.

Обычную стрелковую роту выбирайте под названием Schützenkompanie (тоже будут по разным годам и разной комплектации, которая обозначена разными буквами):

http://www.wwiidaybyday.com/kstn/kstninfmain.htm

Что касается егерей, то это части, сформированные, как и советские роты и батальоны автоматчиков, для особых, специфических задач, и ваша ссылка тоже на один только 43-й год. Роты разных егерей на другие периоды, где пистолетов-пулеметов вообще единицы, смотрите тут:

http://www.wwiidaybyday.com/kstn/kstn18731jan41.htm

http://www.wwiidaybyday.com/kstn/kstn18731jan41.htm

http://www.wwiidaybyday.com/kstn/kstn132d1nov41.htm

Что меняется от того, что это штат 44-го? И что меняется от того, что все они позже будут перевооружены на Штурмгеверы, если к ним, как и к MP-40, полагалось суммарно 7 магазинов?

Что меняется от того, что это штат 44-го?— то, что они так вооружены были в течение двух месяцев. (на самом деле, вряд ли вообще они успели получить пистолеты-пулеметы — это не так быстро делается) что меняется от того, что все они позже будут перевооружены на Штурмгеверы— меняются их возможности в бою, меняется то, что с пистолетами-пулеметами они не могли выполнять задачи обычной пехоты, а с автоматами (штурмовыми винтовками) могут. Вы читаете все обсуждение? Я привел ниже записку генерала Волкова, в которой прекрасно расписано, для чего предназначены автоматчики с ПП, что они способны делать, с чем они не в состоянии успешно справляться. Могу добавить просто для понимания вопроса: «… с Брандтом полемизировали сами немцы. Их аргументом было: «Пистолет-пулемет непригоден для огневого боя на дистанциях, превышающих 200 м. Вооруженные этим оружием должны, следовательно, оставаться в бездействии на этих дистанциях, в то время как самозарядная винтовка может работать превосходно. На последних, самых трудных 200 м, т. е. в ближайшем бою, пистолет-пулемет, безусловно, прекрасное оружие, которое при автоматической стрельбе может сделать 32 выстрела в 3,5 секунды. Но значительные трудности при приближении к противнику начинаются обычно уже раньше, начиная с 300 м или даже с 400 м, а на таких дистанциях пистолет-пулемет недействителен». http://militera.lib.ru/research/isaev_av2/04.html То… Подробнее »

Напомню, что изначально коллега БПМ вообще проводил сравнение между ППШ и АК-47, поэтому я не вижу каких-либо проблем в том, чтобы сравнить и с StG 44. В конце-концов, речь в данном случае идёт не о характеристиках оружия, а об обеспеченности магазинами. Вот, например, как с этим обстояли дела у т-щей фашистов. Характерные подсумки на три магазина вполне себе различимы.

И да, 7 магазинов — это вовсе не много. Потому что патронов, как известно, бувает либо слишком мало, либо просто мало, но больше уже не унести (с).

ну, если об обеспеченности магазинами, тогда да, тогда зря я влез

я-то думал, что про выбор между карабином и ППШ, как и заявлено в заглавии

не буду больше мешать, развлекайтесь :silly:

ИМХО, конечно, но на очевидность выбора оружия повлияла всё-таки а) упёртость генераль-сосимусов в ГАУ, для которых оружие без штыка это вроде как и не оружие вовсе! — 🙂 а как же колоть коней наступающей кавалерии противника? и б)цена — при всей простоте пистолет-пулемёт всё равно оказался дороже мосинского карабина. Особенно если считать с ценой патронов, выпускаемых из этого оружия за бой… А магазины к ППШ дело десятое — тем более что уже с 1942 года начался выпуск дешёвых и взаимозаменяемых рожковых магазинов к ППШ…

Осталось только найти эту вражескую кавалерию, которую штыками надо колоть. Бойцы с ПТР будут цениться как особо элитные (ибо длинный ствол), а зенитные части (у которых 20-мм автоматы) и вовсе будут в прямом смысле косой смерти — прицепил к стволу косу/топор, и вращай пушку, через такой круг (карусель, карусель, кто успел тот присел) вражеская лошадь не пройдет!

в том то и дело, что опыт плац-парадов Российской империи и опыт Гражданской войны рулил в мозгах бывших господ офицерОв и товарищей красных командиров, которые окопались в Ген.штабе и ГАУ. Даже пулемёты не способны были его оттуда выбить… Поэтому винтовка (со штыком!) это была святая корова на которую они никак не могли замахнуться…

1.Вы новости из альтреальности рассказываете-где и черпаете своё невероятно важное и ценное мнение

2.КАК считали на самом деле))

делай два

и самозарядную винтовку с десятью зарядами. Ведь

мы знаем, что — целься, поворачивай, стреляй, попадется

мишень — опять целься, поворачивай, стреляй. А возьмите

бойца, у которого 10-зарядная винтовка, он в три раза больше

пуль выпустит, чем человек с нашей винтовкой.. Боец

с самозарядной винтовкой равняется трем бойцам

Как же после этого не переходить на самозарядную винтовку, ведь это полуавтомат. Это страшно необходимо≫5

В структуре стрелкового отделения РККА от 5.04.41 (штат 04/400):

http://rkka.ru/org/str/rb.html

на вооружении имеются 8 самозарядных винтовок (со штык-ножами, на поясе в обычном состоянии, также, как и сейчас во всех армиях мира), 2 пистолета-пулемета, 1 пулемет.

Ни одной винтовки со штыком.

Интересно, вы что теперь делать будете? Дезавуировать свое сообщение, говорить, что не имели в виду винтовки со штыками, написав «винтовки со штыками», или просто пропадете? 🙂 Мне правда интересно

Мы тут вообще то про причины выбора основного оружия РККА в войну. И там СВТ даже не фигурирует в списке по причине высокой(выше пулемёта ДП-27) стоимости…

ЗЫ:И был ли реально такой штат хоть где-нибудь? — Очень сомневаюсь. Штата на апрель 1942-гоу вас нет? —Там никаких самозарядных винтовок…

в 41-м году СВТ стоила примерно столько же, сколько и ППШ. но при этом летом 41-го выпуск СВТ достигал 100+ тысяч в месяц, а выпуск ППШ едва переваливал за 10 тысяч…

массовое производство СВТ закончилось с прибытием танков Гудериана под Тулу. но в годы войны «танки Гудериана» остановили выпуск еще очень большой массы вполне востребованных на войне вещей

штат был утвержден в марте 42-го. но там были свои странности. типа весьма нехилое количество станковых пулеметов при фактически остановленном на тот момент их выпуске.

самого штата, как исходного документа, я не видел. но в его «описаниях» не то, чтобы СВТ вообще нет, а нет деления винтовок по категориям вообще: винтовки Мосина со штыком, снайперские винтовки, самозарядные винтовки, карабины. равно как нет деления по категориям и других позиций, например, автомобилей. однако несмотря на это, производство СВТ в 1942-м продолжалось и ГКО требовал наращивать темпы их выпуска

Так в РККА хотели вооружить бойцов самозарядками перед ВМВ.

Но, оказались малоприменимы для массовой мобилизационной армии (большие потери оружия, малообразованные призывники). Требовалось что-то простое — и пошли пистолет-пулеметы (типа автоматы) Шпагина и Судаева.

И да, оказались бы ППШ и ППС дороже чем пулеметы — на опытных образцах и закончили бы….

Мы тут вообще то про причины выбора основного оружия РККА в войну.— Выбрали свой вариант 🙂 🙂 Наиглупейший Перед войной тупые красные и царские командиры во главе армии решили вооружить всех полуавтоматическими винтовками. А «в войну» уже решение поменяли. Классный вариант 🙂 В войну им выбирать уже не приходилось. Воевали тем, что осталось, и тем, что можно было производить дешевле. Кроме того, опыт войны показал, как я уже выше заметил, что генералы-то хотели автоматическим оружием всех поголовно вооружить — вот только солдатики не справлялись. был ли реально такой штат хоть где-нибудь?— за 1941 год выпущено 1 031 861 обычных и 34 782 снайперских винтовки СВТ-40. Посчитайте, сколько отделений можно было вооружить СВТ, поделив миллион винтовок на 8. Сравните с количеством (примерным) стрелковых отделений на начало войны. Или возьмите все стрелковые отделения на начало войны и увидим, сколько СВТ можно было реально получить на отделение. И тот, и другой путь вполне приемлем и показателен. Можете взять полмиллиона винтовок. Все-таки, война началась в середине года. Можно и совсем просто: «Для 1941 г. возьмем в качестве первого примера 3-й механизированный корпус, дислоцировавшийся в Прибалтике. Во 2-й танковой дивизии этого корпуса в июне 1941 г. было 5409 винтовок обр. 189⅓0 гг., 45 снайперских винтовок,… Подробнее »

Удивительно, но советская доктрина стрелкового оружия до войны представляла собой совокупность лучших мировых концепций. От американскоой концепции — самозарядные винтовки, от немецкой — ручные пулеметы, от финской — пистолеты-пулеметы. В результате на вооружении стрелковой роты было 12 ручных пулеметов ДП-28, 96 самозарядных винтовок СВТ-40, 27 автоматов ППД, 27 винтовок М-1891, 24 пистолета ТТ, 2 станковых пулемета М-1910, 3 миномета 50 мм. 4 винтовки СВТ-40 и 1 винтовка М-1891 имели оптические прицелы. По сути, обычная винтовка Мосина была вспомогательным оружием помощников пулеметчиков, минометов, артиллеристов и всяческих радистов и поваров. В составе батальона была пулеметная рота (12 станковых пулеметов М-1910), минометная рота (6 82-мм минометов) и противотанковый взвод (2 45-мм орудия). Взвод снабжения, санитарный взвод, взвод связи. 36 офицеров. 102 сержанта, 540 рядовых.

http://cos13777.narod.ru/olderfiles/1/_4_batalon_RKKA.jpg

После начала войны поддерживать эту структуру было невозможно, так как доктрина была рассчитана на Вооруженные Силы численностью не более 4,5-5,5 млн человек. Однако дополнительно необходимо было вооружить 29 млн человек.

совокупность лучших мировых концепций—

лучшее — враг хорошего 🙂

но плюсанул вам. особенно по последнему абзацу.

«заваливали страну просьбами немного допилить карабин Мосина»

А как конкретно предлагали допилить Мосинку?

Почему же РККА столь упрямо цеплялась за карабин Мосина даже там, где бой шёл на малых расстояниях?— потому что СВТ оказалась слишком сложной для обычного бойца, капризной. А лучшей полуавтоматической винтовки не было. вместо того, чтобы перейти к личному автоматическому оружию?— потому что все понимали вышеуказанные обстоятельства. А полностью автоматического оружия для нормального ведения боя еще не создали. Плюс, судя по самой постановке вопроса (с намеком на ППШ), автор не понимает, что такое пистолет-пулемет. Запихать в карабин руками патроны — всего пять штук — гораздо быстрее, чем бороться с тугой пружиной диска на шестьдесят.— еще одно авторское сравнение-доказательство. Что не понимает. Хватало ли таких отделений в масштабах батальона или полка? – вопрос интересный. Одна из точек зрения – ниже. Тактику боя пришлось всерьёз подгонять к тому, что бойцы ведут огонь недолго и с большими паузами, а сделать что-то с этим печальным фактом попросту не могут — нечем! – тактика боя – вот, реальная: «Если учесть, что вместо прежнего «прогрызания» обороны противника у нас принято прорывать ее способом сквозной атаки за мощным огневым валом артиллерии, то отпадают и доводы об «особом маневре» взвода автоматчиков. Взводы автоматчиков в стрелковых ротах не имеют решающего влияния и на устойчивость обороны. Как известно, маневр огнем… Подробнее »

насколько я помню, там обсуждается не тактика боя вообще и место ППШ в частности, а вопрос о том, нужен ли в стрелковом батальоне взвод автоматчиков наподобие того, как в стрелковом полку была введена рота автоматчиков

нужен ли в стрелковом батальоне взвод автоматчиков—

нужен ли взвод автоматчиков в стрелковой роте.

Нужна ли рота автоматчиков в полку (и бригаде).

А необходимость отдельных подразделений автоматчиков зависит от чего? От тактики, разумеется.

Она, к тому же, в генеральской записке достаточно чётко и ёмко прописана. Именно в плане места ППШ в ней. Для чего нужны, где, в какой обстановке, на какой дистанции используются, что нужно, чтобы использовались более эффективно.

Главное, зачем я привел эту записку, — в ней ясно видно, что автоматчики с пистолетами-пулеметами это группа, подразделение для определенных специфических задач. Роль обычной пехоты с винтовками или самозарядными винтовками они эффективно выполнять не в состоянии.

нужен ли взвод автоматчиков в стрелковой роте согласен. русским же по белому написано… просто с чего-то взял, что в исходнике мнение Волкова было не единственным, а имелся целый ряд выступлений, где вопрос ставился более широко А необходимость отдельных подразделений автоматчиков зависит от чего? От тактики, разумеется разумеется. но всё же Волков расписывает не всю пехотную тактику вообще, а отдельные жизненные реалии (типа «Маневр же живой силой с целью маневра огнем … не всегда возможен из-за сильного обстрела и разрушения участков траншей артиллерийским и минометным огнем противника» ) применительно к конкретному, весьма своеобразному я бы даже сказал, радикальному предложению: в стрелковой роте два взвода напрочь лишить ППШ ради того, чтобы предельно сконцентрировать их в третьем взводе Главное, зачем я привел эту записку, — в ней ясно видно, что автоматчики с пистолетами-пулеметами это группа, подразделение для определенных специфических задач. Роль обычной пехоты с винтовками или самозарядными винтовками они эффективно выполнять не в состоянии я бы сказал, что главное в словах Волкова — чуть ли не противоположное: нечего выделять автоматчиков в отдельные подразделения))) По теме статьи я бы нарезал следующие цитаты Волкова: 1. «винтовка не обладает теми свойствами, которые имеет пистолет-пулемет … Возникают и другие вопросы, в частности, кто должен вести шквальный огонь… Подробнее »

Я согласен со всем, кроме этого:

главное в словах Волкова — чуть ли не противоположное: нечего выделять автоматчиков в отдельные подразделения—

он прямо пишет, что полковая рота автоматчиков полезна, нужно только усилить ее пулеметами.

он пишет, что полковая рота автоматчиков будет полезной «только в том случае», если автоматчикам выдать по 2 (два, Карл!) ручных пулемета на отделение (!), а сверху еще присыпать противотанковыми средствами. на сегодняшний момент мои длительные измышлизмы на тему оптимальной организации стрелковых подразделений и частей времен ВОВ свелись к тому, что в полку надо просто иметь еще одну, 10-ю стрелковую роту, которая будет являться резервом командира полка. для придания ей большей подвижности исключить из нее тяжелое вооружение в виде станковых пулеметов и минометов. а на уровне стрелкового батальона иметь отдельный, 10-й стрелковый взвод, который как раз поголовно вооружить ППШ. все остальные стрелковые подразделения строить по принципу один ручник на отделение, а «мосинки» дополнять «светками» и «папашами» по мере возможности соответствующего исторического этапа. вообще было бы хорошо подобную схему (3х3)+1 распространить и на вышестоящие уровни — например, в стрелковой дивизии иметь отдельный 10-й стрелковый батальон в качестве резерва комдива. но, боюсь, применение схемы (3х3)+1 на всех уровнях приведет к чрезмерной численности дивизий и корпусов. поэтому с определенного уровня маневр пехотой надо заменять маневром огневых средств. в этом смысле в моторизованный противотанковый артиллерийский дивизион стрелковой дивизии я бы добавил роту «Максимов», посаженную на «полуторки», и, по возможности, аналогично моторизированную роту 82-мм минометов. а… Подробнее »

Ваши измышлизмы прочитать было весьма интересно, кое-что помню из темы про винтовки Токарева, и, догадываюсь, они не ограничиваются только тем, что вы уже написали. Я бы даже рекомендовал написать отдельной темой, но не буду — боюсь представить последующие комментарии в обсуждении, несущие автору только истрепанные нервы и море впустую потраченного времени, каждый второй ведь в интернете специалист по таким вопросам. :hmm:

Что касается двух ручных пулеметов на отделение, нет ничего в этом поразительного. Штат 04/550 от 10.12.42 предусматривал по 6 пулеметов на взвод — то есть, в двух отделениях их было по два. Так что, в роту автоматчиков (элитное, все-таки, подразделение в полку) дать по два пулемета каждому отделению — ничего тут не будет чрезвычайного.

кое-что помню из темы про винтовки Токарева там всё-таки рассматривался весьма специфический момент начала войны, когда производство ППШ было еще не налажено, а производство ДП не переведено «с мирных на военные рельсы». вообще была идея изложить свое видение в контексте АИ «попаданца Александрова», но пока нацелился на завершение переработки («с учетом вновь открывшихся обстоятельств», а точнее скачивания очередной порции документов с «Подвига народа») и подготовку публикации «Харькова-42» Что касается двух ручных пулеметов на отделение, нет ничего в этом поразительного. Штат 04/550 от 10.12.42 предусматривал по 6 пулеметов на взвод — то есть, в двух отделениях их было по два. Так что, в роту автоматчиков (элитное, все-таки, подразделение в полку) дать по два пулемета каждому отделению — ничего тут не будет чрезвычайного. штаты порой бывают настолько оторванными от жизненных реалий, что искренне задаешься вопросом: а для кого их придумывают? Так сказать, предваряя грядущую публикацию «Харькова», выкладываю табличку с укомплектованностью дивизий ЮЗФ в январе 1942 года. обратите внимание на графу «Ручных пулеметов и ППШ». да, конечно, до введения указанного вами штата был еще почти год, за который очень многое успело поменяться и в плане выпуска ручных пулеметов и ППШ особенно. но, например, если сравнить эти январские показатели реального положения дел в войсках… Подробнее »

Специалист по винтовке токарева один- Чумак. «Самозарядные и автоматические винтовки Токарева»

По мне))скакать надо именно от вышеуказанной книги ,а потом хайп про штаты,ППШ да боекомплект поднимать

Ну, то, что у ППШ такая же проблема как и у ППД было известно задолго до войны — с рожковым магазином, он мгновенно разряжался, а дисковый — дорогой и в зарядке неудобный. Проблему можно было решить «по-немецки» — существенно уменьшив темп стрельбы. тогда и от барабанных магазинов можно было бы спокойно отказаться. Но!

Странно, что забыли учесть сущую мелочь — в армиях многих стран, ставку начали делать на сугубо пулемёты — как основное огневое средство стрелкового подразделения. А винтарь или ПП — оружие уже сугубо вспомогательное. Как раз либо чтоб пострелять издалека (винтарь), пока пулемёт перезаряжается, либо для боя накоротке (ПП).

На мой взгляд немецкая система — с опорой на пулемёты, плюс «вспомогательные» карабины у рядовых и ПП в руках младших командиров — лучшее, что можно было придумать до ВМВ. Да и в её ходе оказалось достаточно актуально почти до конца.

И где они, эти армии, коллега?

Как только доходит до ближнего боя, и уничтожается пулемёт — немецкое отделение уничтожалось довольно быстро. Не зря немцы ввели отличительные «За ближний бой» и «Штурмовой знак»