«Плетёнка Тача», Часть I

Интересный цикл статей из жж уважаемого Николая Колядко ака midnike.

Меня попросили подробней рассказать об упомянутых в посте про первичные источники формах послеполётной отчётности американских пилотов. Поскольку о самих бланках писать не особо интересно, я решил попробовать убить сразу двух зайцев: привести перевод такого отчёта на соответствующем бланке, но не первого попавшегося, а описывающего первое боевое применение известного любителям авиации тактического приёма «Thach Weave», которое состоялось 4 июня 1942 г. над японским авианосным соединением во время сражения при Мидуэе. А заодно рассказать об истории создания данного приёма, тем более, что это тот редкий случай, когда точно известны и время, и автор. Итак, для начала собственно отчёт, составленный через несколько часов после описываемых событий.

Как мы помним, первые данные о выдающихся характеристиках нового японского морского истребителя были получены Разведуправлением ВМС США ещё в январе 1941 г. от капитан-лейтенанта С. Джерика, помощника по авиации военно-морского атташе в Токио, но тогда от них отмахнулись, как от малодостоверных. Между тем новые японские истребители пошли в бой в небе Китая, и отмахиваться от поступавшей оттуда информации стало уже невозможно. 22 сентября 1941 г. тактический отдел Управления морской авиации на основании этих данных опубликовал разведывательный бюллютень, согласно которому максимальная скорость японского истребителя «Модель 00» предположительно составляла 300-330 узлов [555-610 км/ч] при вооружении 2×20-мм пушки и 2×7,7-мм пулемёта.

Одновременно с этим поступала информация уже из первых рук, от капитана в отставке Клэра Шэннолта, занятого в тот момент в Китае организацией знаменитых «Летающих тигров». Советник Чан Кайши по авиации несколько занижал максимальную скорость «Зеро» – у него она составляла лишь 280 узлов [518 км/ч] – однако отмечал выдающуюся манёвренность и скороподъёмность японской машины, последнюю он определял как «более 1000 м/мин» (очень близко к реальной цифре в 942 м/мин, при том, что скороподъёмность тогдашних истребителей морской авиации США не превышала 700 м/мин). Данный показатель, кроме того, говорил об удельной мощности и «приёмистости» японского истребителя.

Всё это не прошло мимо некого Джона «Джимми» С. Тача (John Smith “Jimmy” Thach), на тот момент капитан-лейтенанта и командира 3-й истребительной эскадрильи (АВ «Саратога»). Сам авианосец находился тогда на модернизации в районе Сиэтла, в Пьюджент-Саунд, а его авиагруппа занималась боевой подготовкой на береговой авиабазе в Сан-Диего в Калифорнии. Дальновидный офицер всерьёз задумался над вопросом, что его эскадрилья, только что перевооружённая на новейшие истребители «Грумман» F4F-3 «Уайлдкэт», сможет, в случае чего, противопоставить противнику, которого невозможно ни «перекрутить» в манёвренном «догфайте», ни достать «на вертикалях».

День за днём Джон Тач, вернувшись со службы, гонял по столу кухни своей квартиры изображавшие самолёты спички, пытаясь нащупать тактическое решение. Вскоре он пришёл к выводу, что в заданных условиях нет никаких шансов придумать что-то, что позволило бы гарантированно обеспечить ни классический «заход в хвост», ни хотя бы лобовую атаку. Разве что, в случае грубой ошибки противника. Единственным вариантом виделось использование того, что в американской терминологии именуется «deflection shooting», то есть гораздо более сложный огонь с упреждением на пересекающихся курсах, обучению которому в авиации США уделяли тогда серьёзное внимание. Однако, этот приём требовал точной оценки курса и скорости противника, а также расстояния до него. Поэтому требовалось каким-то образом вывести вражеский самолёт под огонь с фланга в более или менее стандартных условиях, где все три показателя можно было бы определить с достаточной точностью.

Индивидуальными действиями добиться этого было также невозможно, поэтому капитан-лейтенант Тач задумался о командных действиях. Всё те же спички на столе подсказали ему возможный вариант, и он решил опробовать его на практике. В начале октября 1941 г. командир 3-й истребительной организовал учебный воздушный бой, где он вёл четвёрку «обороняющихся», а такими же силами «нападающих» руководил командир одного из дивизионов его эскадрильи, подающий большие надежды старший лейтенант Эдвард «Буч» О'Хара. Он был проинструктирован опробовать все известные ему варианты атаки, а для чистоты эксперимента на рукоятки управления двигателем «оборонявшихся» были поставлены ограничители, не позволявшие выжать из двигателей более 60% тяги, дабы сымитировать бой с противником, значительно превосходящим в скорости (по одной версии, это были просто проволочки, прикрученные к соответствующим рукояткам, согласно другой – обошлись отметками на секторе газа).

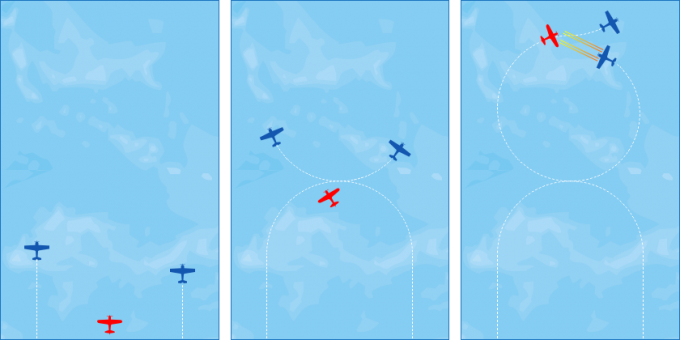

Суть манёвра заключалась в следующем. Два звена (в морской истребительной авиации США к тому времени оценили, наконец, опыт «Битвы за Британию» и Советско-финской войны, и с 7 июля 1941 г. официально отказались от классических «V» и перешли на двухсамолётные звенья, с ведомым, располагашимся сзади-снизу ведущего) летели фактически строем германского Vierfingerschwarm, на дистанции примерно минимального радиуса виража между звеньями. В случае вражеской атаки – вне зависмости от того, какое из звеньев атаковали – звенья начинали выполнять вираж навстречу друг другу, одно с набором высоты, другое с потерей, пересекали курсы и расходились. Для противника это выглядело бессмысленно-паническим, ломавшим строй манёвром, и он начинал преследование одного из звеньев, превращавшегося таким образом в «наживку».

Разойдясь в стороны, звенья одновременно начинали выполнять обратный вираж опять навстречу друг другу. В результате звено-«наживка» буквально у себя на хвосте притаскивало противника в точку, где он неминуемо попадал под фланговый или фронтальный огонь другого звена. Даже в случае промаха внезапная атака сбивала противнику прицел, звенья опять пересекали курсы и повторяли манёвр до того момента, пока противник не будет сбит, либо, как минимум, пока он не откажется от атаки. Важным достоинством этого тактического приёма было ещё и то, что он даже не требовал отдачи каких-то команд. Пилоты одного из звеньев могли даже не видеть атакующего противника, им достаточно было увидеть, что второе звено резко поворачивает в их сторону, чтобы также начать выполнять манёвр.

То, как это выглядело с точки зрения атакующих, старший лейтенант О'Хара описал в следующих выражениях:

«Шкипер, это на самом деле работает. Я не смог провести ни одной атаки, не увидев нацеленный на меня нос одного из ваших тихоходов. Как минимум, вы каждый раз имели возможность меня сбить, хотя и я тоже имел такую возможность. Это работает не только в одну сторону. Большую часть времени во время того резкого виража я хоть и знал, что вы собираетесь делать, но ни разу не мог точно сказать когда, а угадывать такое мне не хотелось бы. Каждый раз это было несколько неожиданно, потому что выглядело точно рассчитанным по времени. Когда я выходил на позицию и был уже готов нажать на спуск – вы тут же начинали уклонение, хотя и не видели меня.»

Проведя ещё несколько тренировок, командир 3-й истребительной эскадрильи отправил в штаб командующего авианосными силами Тихоокеанского флота вице-адмирала Фредерика У. Хэлси докладную записку с описанием придуманного им приёма, который он назвал «траверзная оборонительная позиция» (beam defense position). Однако командование не оценило потенциал предложения Джона Тача и не распространило его изучение на другие палубные эскадрильи и учебный центр морской авиации в Пенсаколе. Поэтому единственными, кого капитан-лейтенант Тач смог ознакомить с этим манёвром, были 18 пилотов его эскадрильи, не считая его самого. Задачу усложняло то, что накануне войны в эскадрилье имелось лишь 10 самолётов из 18 полагавшихся по штату, эсплуатация которых к тому же усложнялась из-за «детских болезней», характерных для любой новой модели. Из этих 19 пилотов 3-й истребительной «первого состава» один впоследствии получит высшую награду США – Медаль Почёта, трое дослужатся до адмиральских звёзд, пятеро станут асами, а 12 не доживут до конца войны.

Продолжение следует, а желающие поддержать трудовым рублём, баксом или шекелем 🙂 – могут сделать это здесь.

Использованная литература:

1. Commander, Fighting Squadron Three, Action with enemy report, 4 June, 1942.

2. U.S. Naval Institute, “The Reminiscences of Admiral John S. Thach, U.S. Navy (Retired)”, 1977.

3. John B. Lundstrom, “The First Team:Pacific Naval Air Combat from Pearl Harbor to Midway”, 1984.

4. Steve Ewing, “Thach Weave: The Life of Jimmie Thach”, 2004.

источник: http://midnike.livejournal.com/36340.html