Продолжение интересного цикла статей из жж уважаемого Николая Колядко ака midnike.

В день начала Тихоокеанской войны закончивший модернизацию АВ «Саратога» прибыл в Сан-Диего, чтобы забрать свою авиагруппу. Как уже говорилось, некомплект матчасти 3-й истребительной составлял 45%. Но так или иначе, в бой идти было надо, поэтому капитан-лейтенант Тач удовлетворился тем, что выбил себе ещё один самолёт, реквизировав единственный оставшийся на авиабазе «Уайлдкэт» – проходивший испытания XF4F-4, прототип следующей модели «Груммана», снабжённой складывающимися плоскостями, который пришлось срочно вооружать. Кроме «родной» авиагруппы на авианосец было также погружено 14 «Брюстер» F2A-3 «Буффало» и личный состав 221-й истребительной эскадрильи морской пехоты, которые требовалось доставить в Пёрл-Харбор.

По прибытии в главную базу Тихоокеанского флота США «Саратога» получила первый боевой приказ: доставить гарнизону атолла Уэйк, только что успешно отразившему первый японский штурм, но потерявшему при этом бóльшую часть из имевшихся там 12 «Уайлдкэтов», подкрепление в виде той самой 221-й эскадрильи морской пехоты, а также обеспечить воздушное прикрытие выгрузки доставленных туда боеприпасов и эвакуации гражданского персонала. Что любопытно, потерянные на Уэйке машины были для 3-й истребительной не совсем чужими, потому как на них стояли пулемёты, вылизанные и пристрелянные оружейниками Тача. Незадолго до начала войны их у него реквизировали, когда в срочном порядке перевооружали на «Уайлдкэты» 211-ю истребительную эскадрилью морской пехоты, отправляемую на Уэйк на борту АВ «Энтерпрайз» (из-за чего, собственно, данный авианосец и не попал под раздачу в Пёрл-Харборе – в момент атаки он как раз возвращался с Уэйка, а вовсе не находился на неких мифических учениях, отосланный коварным Рузвельтом, «подставившим устаревшие линкоры»). А оружейникам 3-й истребительной эскадрильи пришлось тогда в авральном режиме приводить в чувство новенькие 12,7-мм «Браунинги», только что доставленные с завода.

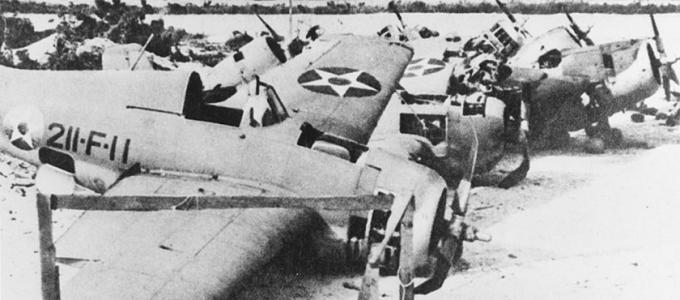

«Уайлдкэты» Уэйка. Как минимум 7 истребителей F4F-3 из состава 211-й эскадрильи морской пехоты, выведенные из строя как в результате японских бомбёжек, так и воздушных боёв. На переднем плане знаменитая машина с тактическим номером 211-F-11 капитана Генри Т. Элрода, первого американского пилота, получившего высшую награду США – Медаль Почёта – во Второй Мировой (посмертно). Именно на этом истребителе он ухитрился уничтожить японский эсминец «Кисараги» (водоизмещением 1800 т) со всем экипажем.

Во время короткой остановки на Гавайях капитан-лейтенант Тач не терял времени и выбил себе ещё два истребителя, на этот раз F4F-3A. Теперь его эскадрилья имела 13 «Уайлдкэтов» (уже трёх модификаций) при штате 18. По пути к Уэйку 14-е оперативное соединение, построенное вокруг АВ «Саратога», задержалось из-за необходимости дозаправки в море в условиях плохой погоды. Скорей всего, к счастью, потому как приди они вовремя, им бы пришлось встретиться со 2-й дивизией авианосцев Императорского флота в составе «Сорю» и «Хирю», направленных к Уэйку после рейда на Пёрл-Харбор. И вряд ли это закончилось бы чем-нибудь хорошим для американцев. Так или иначе, операция была отменена, оставшийся без подкреплений и снабжения Уэйк был со второй попытки захвачен японцами, а 221-я истребительная эскадрилья морской пехоты на обратном пути была доставлена на атолл Мидуэй, где она будет почти полностью уничтожена полугодом спустя.

11 января 1942 г. во время патрулирования АВ «Саратога» был торедирован японской подлодкой I-6. Японцы сочли корабль (который они приняли за систершип «Лексингтон») потопленным. Однако, несмотря на то, что в результате попадания были затоплены три котельных отделения, несостоявшийся линейный крейсер не только остался на плаву, но и смог своим ходом пройти 420 миль [778 км] до Пёрл-Харбора. Там он оставил свою авиагруппу (а также четыре двухорудийные башни 203-мм главного калибра) и отправился на ремонт и модернизацию на западное побережье США. Авиагруппа «Саратоги», включая 3-ю истребительную эскадрилью, на какое-то время оказалась «безлошадной».

К тому времени командование ВМС, возглавляемое носившим пилотские «крылышки» адмиралом Эрнестом Кингом, успело принять меры по пополнению парка истребителей Тихоокеанского флота – у базировавшихся на Атлантическом побережье 111-й и 121-й истребительных эскадрилий морской пехоты были реквизированы все имевшиеся у них «Уайлдкэты» (34 единицы), которые и были отправлены на Тихий океан как авиатранспортами, так и на борту перегонявшегося с Атлантики АВ «Йорктаун». Таким образом, к началу февраля 1942 г. Тихоокеанский флот США, а также приданные ему силы морской пехоты располагали 89 «Уайлдкэтами» и 35 «Буффало» – всего 124 морскими истребителями, из которых далеко не все были боеготовыми. Тут можно вспомнить, что только на 6 японских авианосцах, принимавших участие в рейде на Пёрл-Харбор, насчитывалось 126 «Зеро», и это не считая остальных авианосцев и истребительных частей берегового базирования.

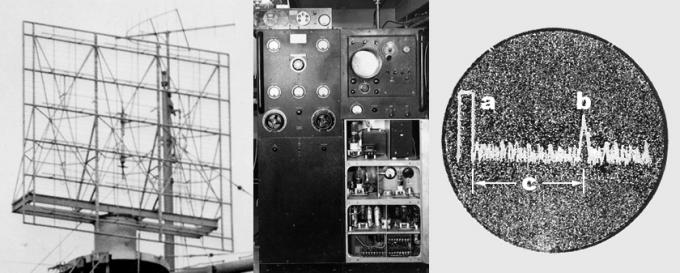

АВ «Лексингтон» в конфигурации на начало войны, декабрь 1941 г. (Антенна РЛС CXAM-1 замазана военной цензурой)

Однако, в результате 3-я истребительная эскадрилья впервые с лета 1941 г. была, наконец, укомплектована штатным количеством самолётов, хотя о резервных машинах пока приходилось лишь мечтать. Вторая половина января прошла в напряжённых тренировках, как тактических, так и в стрельбе «по конусу», благо с авиабензином и обычными 12,7-мм патронами дефицита не наблюдалось. Ну а кроме того, почти 37-летнему Джону Тачу, прослужившему к тому времени более 14 лет (не считая 4 лет училища в Аннаполисе), было присвоено, наконец, звание капитана 3-го ранга – продвижение по карьерной лестнице в ВМС США в мирное время было достаточно неторопливым, почти по 5 лет в каждом звании.

Поступление морпеховских F4F-3 позволило также решить ещё одну срочную задачу – перевооружить на них 2-ю истребительную эскадрилью, базировавшуюся на АВ «Лексингтон», которая до сих пор летала на F2A-3 «Буффало». Однако это требовало переподготовки пилотов, поэтому 26 января 1942 г. эскадрилья вернувшегося в базу корабля была отправлена на берег, а когда спустя 4 дня «Лексингтон» вышел в очередной поход, её место на авианосце заняла «безлошадная» 3-я истребительная капитана 3-го ранга Тача. В отличие от Императорского флота, американские палубные эскадрильи были полностью самостоятельными подразделениями, включавшими в себя как лётный, так и «наземный» состав авиамехаников, оружейников и т. д., что и позволяло быстро и безболезненно проводить при необходимости подобные «рокировки». Заодно им удалось избавиться и от сомнительной боевой ценности прототипа XF4F-4 – его сбагрили 2-й истребительной в обмен на F4F-3 под предлогом того, что их механикам тоже будет полезно потренироваться в обращении со складывающимися плоскостями новой модели, которая вскоре поступит на вооружение.

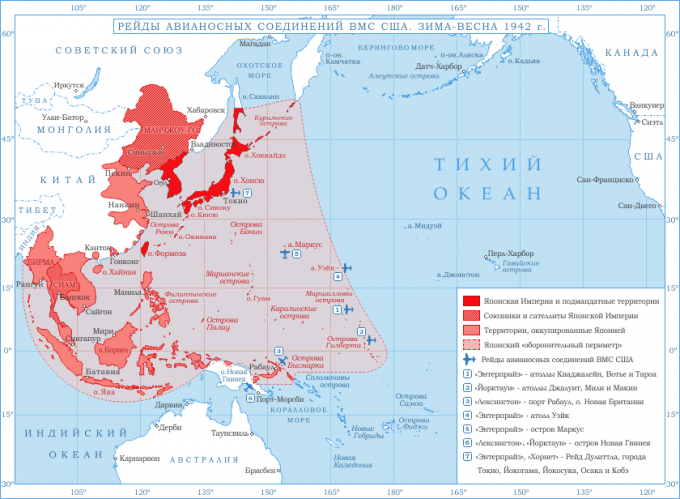

Если целями предыдущих рейдов американских авианосцев были японские базы в центральной части Тихого океана, на Маршалловых островах и островах Гилберта, то теперь путь 11-го оперативного соединения, построенного вокруг АВ «Лексингтон», лежал южней экватора. Из-за быстро меняющейся обстановки цели похода постоянно пересматривались, и в конце концов 16 февраля было решено нанести удар по ключевой точке юго-восточного сектора японского «оборонительного периметра» – недавно захваченному японцами порту Рабаул на северном побережье острова Новая Британия. Исходя из того, что по данным разведки японские авианосцы находились в тот момент в районе Голландской Ост-Индии, планировалось на рассвете 21 февраля внезапным авиаударом подавить авиацию противника, и в случае удачного развития событий затем отправить тяжёлый крейсер «Пенсакола» с парой эсминцев для артиллерийского обстрела порта и находящихся там кораблей и судов.

Однако предоставленные австралийской разведкой данные о японских силах на острове к тому времени устарели. В рамках подготовки к дальнейшему продвижению на юг – на южное побережье Новой Гвинеи и Соломоновы острова – в Рабаул кроме всего прочего были переброшены два дивизиона базовых ударных самолётов (18 двухмоторных «Мицубиси» G4M1 «Бетти» [1]), а также истребительная эскадрилья (16 «Мицубиси» А5М «Клод» и 10 «Мицубиси» А6М «Зеро»). Кроме того, предыдущие рейды американских авианосцев заставили командование японского 4-го флота, отвечавшего за регион, всерьёз задуматься о возможности подобных рейдов как на Рабаул, так и даже на главную базу флота на атолле Трук (Каролинские острова). Поэтому было серьёзно усилено дальнее патрулирование прилегающих акваторий, для чего в Рабаул был переброшен ещё и дивизион тяжёлых четырёхмоторных летающих лодок «Каваниси» Н6К «Мэйвис».

В 10.30 20 февраля 1942 г. одна из этих лодок передала сообщение об обнаружении вражеского соединения, следующего курсом 315° на пеленге 75° и расстоянии 460 миль [852 км] от Рабаула. После чего летающая лодка грамотно скрылась в низкой облачности и продолжила наблюдение. К несчастью для командира данной «Мэйвис», старшего лейтенанта Набору Сакаи, обнаруженные им корабли были оснащены такой полезной вещью, как радары ПВО. Причём два из них – АВ «Лексингтон» и КРТ «Пенсакола» – несли самые мощные на тот момент в американском флоте корабельные РЛС дальнего обнаружения типа CXAM-1 и CXAM метрового диапазона (200 МГц) и мощностью 15 кВт.

Но не надо забывать, что корабельные радары ПВО «первого поколения» были крайне примитивными. Всё, что видел оператор радара – это всплески на экранчике осциллоскопа. Таким образом можно было определить дальность до цели теоретически с точностью ± 200 ярдов [0,1 мили, 183 м], а зная положение антенны – и пеленг на неё с точностью ± 3°. Далее диспетчер истребителей ПВО (fighter director officer) вручную [2] наносил точки на графический планшет, благодаря чему после серии засечек появлялась возможность определить примерные курс и скорость цели, на что тратилось драгоценное время. Ещё одной проблемой было то, что данные РЛС не умели определять высоту цели – фактически её лишь прикидывали, исходя из кривизны поверхности планеты: если цель обнаружена на такой-то дальности, то она не может быть ниже такой-то высоты; и наоборот, если цель исчезла с радара, то, скорей всего, она снизилась до высоты не более такой-то. Теоретически, радар CXAM-1 был способен обнаружить одиночную воздушную высотную цель типа «бомбардировщик» на дальности в 70 миль [130 км]. Однако в реальности японская летающая лодка с размахом крыльев 40 м была обнаружена лишь на вдвое меньшей дальности.

1. Антенна РЛС CXAM-1, за ней – направленная антенна приводного радиомаяка. 2. Собственно радар: генератор сигнала, передатчик, приёмник и контрольный блок с осциллоскопом. 3. Сигнал на осциллоскопе типа «Scope A», где (а) излучённый импульс, (b) отражённый сигнал, (с) время, прошедшее между излучением импульса и приёмом его отражения, а следовательно – расстояние до объекта.

Зато это произошло ещё за 15 минут до того, как старший лейтенант Сакаи передал своё сообщение. Немедленно после обнаружения в 10.15, с палубы авианосца были подняты три находившихся в боевой готовности двухсамолётных звена истребителей во главе с командиром 3-й истребительной эскадрильи, капитаном 3-го ранга Джоном Тачем. Диспетчер истребителей ПВО отправил звено командира на перехват «бандита», оставив два остальных в резерве. Прибыв в район цели, Тач обнаружил там низкую облачность с дождевыми шквалами. Он уточнил расположение радарного «контакта», после чего приступил к прочёсыванию облаков. Всё, чем могли ему помочь операторы радара и диспетчер, было уверение, что противник находится «где-то у него под юбкой». В какой-то момент командир 3-й истребительной даже увидел проскочившую под ним на встречном курсе огромную летающую лодку, после чего опять потерял вражеский самолёт. Но вскоре диспетчер сообщил ему, что «контакт» пропал. Это могло означать лишь одно – тот снизился ниже облачности, чтобы глянуть, что там происходит с обнаруженными им американскими кораблями.

С учётом расположения пулемётных точек летающей лодки, капитан 3-го ранга Тач принял решение атаковать сверху, с двух ракурсов. Он отдал команду «делаем вилку» и спикировал, выбрав своей целью правую пару двигателей на огромном крыле-парасоли. Очереди четырёх 12,7-мм пулемётов распороли обшивку плоскости и крыльевой бензобак, за самолётом потянулся шлейф бензина, а вот огня второго истребителя почему-то не было видно. Разворачиваясь для следующего захода Тач с удивлением обнаружил, что его ведомый, лейтенант Эдвард Селлстром слишком буквально понял его команду – он решил зайти с другого борта, пролетев за кормой летающей лодки. Хвостовой стрелок «Мэйвис» ожидаемо поприветствовал данный манёвр очередью 20-мм снарядов, от которых «Уайлдкэт» Селлстрома увернулся каким-то чудом. На следующем заходе Тачу удалось расстрелять двигатели и поджечь бензобак. Охваченная огнём 20-тонная машина начала падать. Командир 3-й истребительной отчётливо видел японских пилотов, не предпринимавших никаких попыток выпрыгнуть с парашютом. В 11.12 летающая лодка вошла в воду со взрывом, дым от которого увидели даже с находящегося более чем в 30 милях [55,5 км] «Лексингтона». Капитан 3-го ранга Тач сбил свой первый вражеский самолёт.

Хвостовая точка летающей лодки была вооружена турельной версией той же автоматической пушки обр. 99 мод. 1, на базе лицензионного «Эрликон» FF, что стояли тогда на «Зеро». Кроме того, «Каваниси» Н6К была вооружена четырьмя 7,7-мм пулемётами обр. 92 (на базе ручного пулемёта «Льюис») – один в верхней башенке, два в бортовых блистерах и ещё один в носу. Бомбардировщики «Мицубиси» G4M1 «Бетти» имели тогда аналогичное оборонительное вооружение. Впоследствии бортовые и верхний пулемёты на этих самолётах также были заменены на 20-мм автоматические пушки обр. 99

Не успели они вернуться на авианосец, как оператор радара доложил о новом «контакте». Это была ещё одна «Каваниси» H6K, патрулировавшая соседний сектор и получившая приказ изменить курс и уточнить данные об обнаруженном американском соединении. На перехват этой цели было направлено второе дежурное звено, и в 12.18 с ней тоже было покончено. Этот самолёт даже не успел выйти на связь с базой. Всё это время третье звено оставалось в резерве, и командовавший им старший лейтенант Эдвард О’Хара очень расстроился, что его так и не пустили пострелять. Между тем, внезапность операции была утеряна, и обеим сторонам предстояло решать, что делать дальше.

Командир 11-го оперативного соединения контр-адмирал Уильсон Браун прекрасно понимал, что за те 20 часов, что оставались до выхода соединения на дальность атаки, японцы не только подготовят к торжественной встрече все имеющиеся в Рабауле силы, но ещё и успеют перебросить подкрепления с того же Трука. Поэтому он принял решение отказаться от рейда, но при этом продолжать, до наступления темноты, движение в сторону о. Новая Британия. С тем, чтобы японское командование обеспокоилось ситуаций на юго-восточном фланге настолько, чтобы снять какие-то силы с западного направления, и тем ослабить давление на силы союзников, оборонявших Голландскую Ост-Индию. В чём, собственно, и заключалась цель операции. После чего можно было и отступить.

Где-то его расчёты оправдались. Командующий японским 4-м флотом вице-адмирал Сигэёси Иноуэ действительно сформировал на Труке оперативное соединение из четырёх тяжёлых и двух лёгких крейсеров, плюс эсминцы эскорта, что должны были перехватить американское авианосное соединение в ночной торпедно-артиллерийской атаке. Но это было сделано за счёт собственных сил, без отвлечения задействованных на западном для японцев направлении. Однако эти корабли смогли бы прибыть в район Рабаула в лучшем случае через пару суток, а командующему 24-й флотилией морской авиации берегового базирования контр-адмиралу Еидзи Гото, которому подчинялись переброшенные на Новую Британию самолёты, пришлось принимать решения типа «здесь и сейчас». Как уже говорилось выше, эти силы в виде свежесформированного 4-го кокутая (авиагруппы) состояли из неполной эскадрильи бомбардировщиков-торпедоносцев (третий дивизион занимался боевым сколачиванием на Марианских островах) и эскадрильи истребителей.

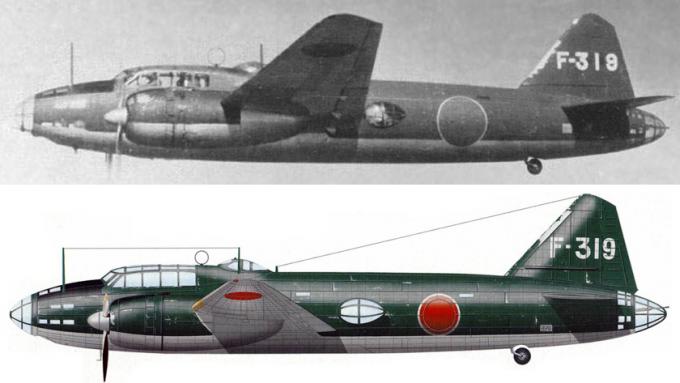

«Мицубиси» G4M1 «Бетти» из состава 4-го кокутая 24-й воздушной флотилии. Рабаул (о. Новая Британия), февраль 1942 г.

Здесь можно напомнить, что «Мицубиси» G4M1 «Бетти» были теми самыми машинами, что не так давно впервые продемонстрировали всему миру, что морская авиация способна топить тяжёлые корабли, до линкоров включительно. Причём не внезапным ударом в гавани, а маневрирующие на полном ходу в море и ведущие зенитный огонь. Но поскольку данные 18 бомбардировщиков планировали применять в первую очередь по наземным целям, то в Рабаул не было доставлено не только самое грозное противокорабельное оружие – авиаторпеды, в наличие не имелось даже тяжёлых (500 или 800-кг) противокорабельных бронебойных авиабомб. Однако это было далеко не единственной проблемой. Вражеское соединение было обнаружено в 460 милях от Рабаула. То есть, 920 миль [1700 км] в экономичном режиме в оба конца, плюс набор высоты, плюс запас на 10-15 минут боя на полном газу. Это лежало за пределами возможностей не только устаревших «Мицубиси» А5М, но даже и «Зеро» без подвесных баков. А этих копеечных баков, как некоторые, наверное, уже догадались, в Рабауле также не нашлось.

Сложно сказать, какими именно соображениями руководствовался командир 24-й воздушной флотилии контр-адмирал Гото, отправляя лишённые истребительного прикрытия и адекватного вооружения самолёты против вражеского соединения, в составе которого явно имелся как минимум один авианосец. Возможно, он переоценивал характеристики новейших машин, а также боевой опыт их пилотов и бомбардиров (все из них уже имели опыт этой кампании, в которой они участвовали с первого дня, большинство успело также повоевать в небе Китая). Возможно, на основании опыта войны в Китае, он сильно недооценивал возможности истребителей противника. А возможно, исходил из того, что осуждение за неудачные действия будет всяко меньше, чем за бездействие. Так или иначе, в 13.10, окончательно убедившись, что обе летающие лодки, обнаружившие американское соединение, потеряны, контр-адмирал Гото отдал приказ.

17 бомбардировщиков «Мицубиси» G4M1 (у одной из машин возникли проблемы на взлёте), вооружённые парой авиабомб калибра 250 кг каждый, и возглавляемые командиром эскадрильи капитаном 3-го ранга Такудзё Ито, поднялись в воздух. Я нигде не нашёл упоминания о типе бомб, что несли эти самолёты, так что допускаю, что это также были даже не противокорабельные «полубронебойные» обр. 99, а предназначенные для наземных целей тонкостенные фугаски обр. 98. Самолёты построились подивизионно и взяли курс на северо-восток.

[1] Здесь и далее я буду использовать привычную многим «именную» американскую систему обозначения японских самолётов, хотя в данном случае это является откровенным анахронизмом, так как эта система была введена лишь в 1943 г.

[2] Вскоре эта задача будет автоматизирована, и траектория движения цели будет рисоваться автоматически, электромеханическим графопостроителем (плоттером), к разработке которого приложит руку молодой американский физик Ричард Ф. Фейнман.

Продолжение следует, а желающие поддержать трудовым рублём, баксом или шекелем 🙂 – могут сделать это здесь.

Использованная литература:

- Office of Naval Intelligence, “Early Raids in the Pacific Ocean. February 1 to March 10, 1942”, 1943.

- U.S. Naval Institute, “The Reminiscences of Admiral John S. Thach, U.S. Navy (Retired)”, 1977.

- John B. Lundstrom, “The First Team: Pacific Naval Air Combat from Pearl Harbor to Midway”, 1984.

- Steve Ewing, “Thach Weave: The Life of Jimmie Thach”, 2004.

источник: http://midnike.livejournal.com/36971.html