Первый в своём классе: устройство броненосца «Монитор»

Содержание:

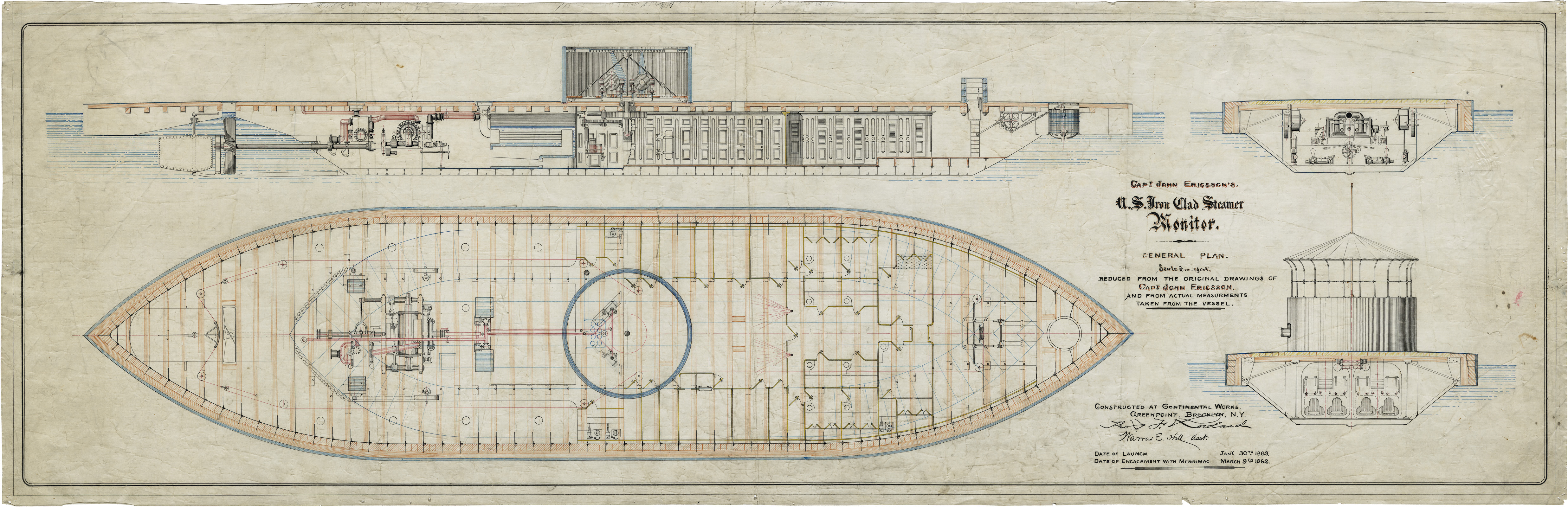

Когда в 1861 году в Соединенных Штатах началась гражданская война, флоты европейских держав уже были вооружены неуклюжими броненосными батареями времён Крымской войны, а первый французский мореходный броненосец «Глуар» успел вступил в строй. Однако в конструкции европейских броненосцев было мало действительно нового. Настоящей революцией в военном кораблестроении стал американский «Монитор», спущенный на воду 30 января 1862 года – именно он во многом определил концепцию дальнейшего развития капитального корабля. Первый в мире башенный корабль, первый броненосец береговой обороны специальной постройки, участник первого сражения броненосных кораблей, революционное оружие и один из символов Гражданской войны в США – всё это о броненосце «Монитор», спроектированном изобретателем Джоном Эрикссоном.

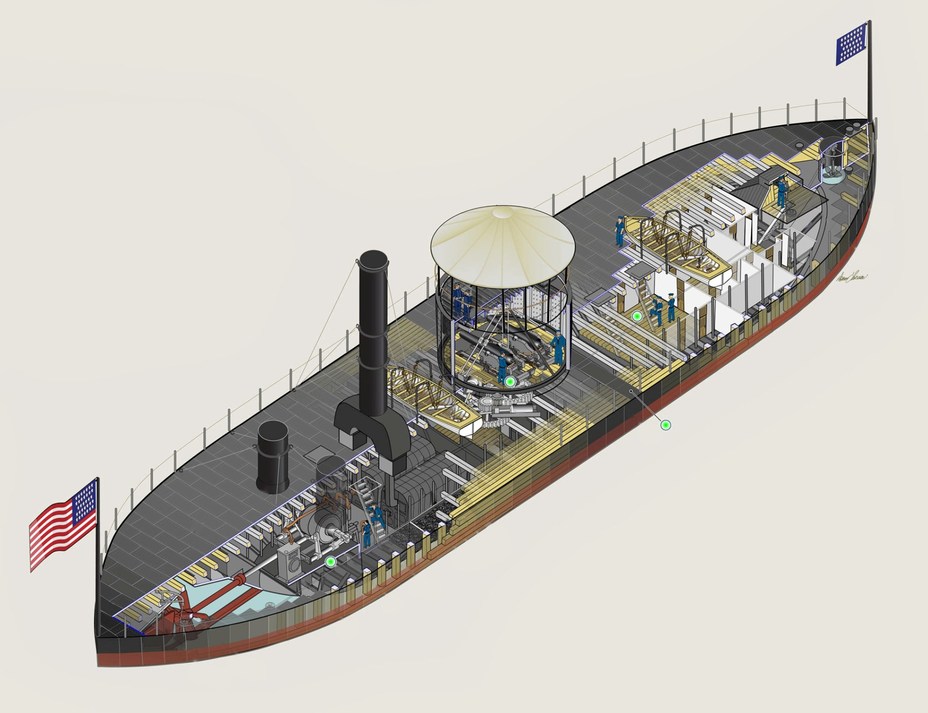

Всё в этом корабле было или самым современным, или изобретённым специально для него: едва выдающийся над водой прочный и лёгкий железный корпус, минимальная высота надводного борта, железная броня на толстой деревянной подложке, паровые котлы и машина, расположенные ниже уровня воды. Такая конструкция делала «Монитор» очень сложной целью для вражеской артиллерии – в этот корабль было трудно попасть, еще труднее было пробиться к его жизненно важным механизмам.

Не менее впечатляющей была и степень механизации корабля. Малогабаритная, надёжная и эффективная паровая машина с оппозитным расположением цилиндров, паровые насосы и опреснитель воды, принудительная вентиляция помещений, паровой привод подъема и вращения башни… Все эти машины и механизмы позволили максимально сократить численность экипажа, а, значит, и стоимость содержания броненосца. Наконец, главным нововведением стала башня, прикрытая толстой броней, вращавшаяся на 360 градусов и имевшая почти круговой сектор ведения огня. В башне были установлены две крупнокалиберные бомбические пушки с боекомплектом из сплошных ядер, бомб и бронебойных снарядов.

Впрочем, «Монитор» имел и серьезные недостатки – крайне плохую мореходность, низкую скорость, весьма ограниченный обзор из броневой рубки, совершенно не подходящую для тарана носовую часть и крошечный запас плавучести. Тем не менее, этот корабль стал быстрой и качественной реализацией удачной концепции, имел успешную боевую биографию и по праву заслужил статус национального символа США.

В новом интерактивном проекте портала Warspot вы можете ознакомиться с внешним видом и внутренним устройством американского броненосца «Монитор», описанными на основании архивных чертежей, свидетельств современников и фактически сохранившихся частей корабля.

Элементы корабля обозначены значками-маркерами.

Носовая часть

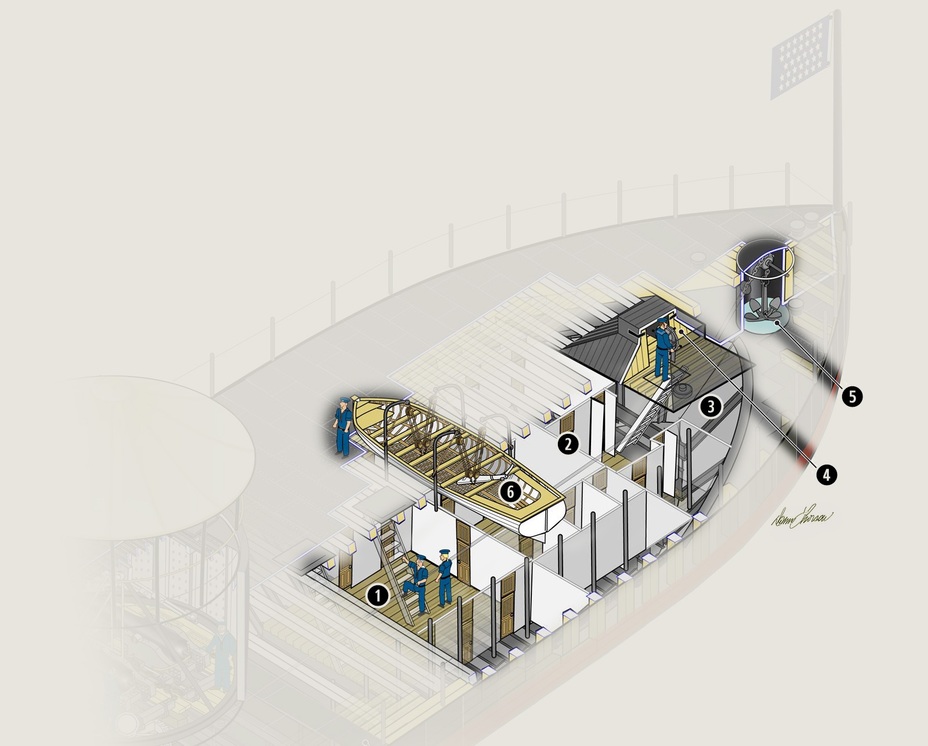

Носовая часть броненосца «Монитор»: 1 – жилые помещения; 2 – каюты офицеров; 3 – цепной ящик; 4 – боевая и ходовая бронированная рубка; 5 – шахта якоря; 6 – спасательная шлюпка.

В носовой части броненосца располагались жилые помещения и кладовые. Каюты, располагавшиеся ближе всего к боевой и ходовой рубке, занимали офицеры (это было сделано, чтобы они могли быстрее попасть в центр управления кораблем).

Бронированная боевая рубка была одновременно и ходовой рубкой. Таким образом, и в бою, и во время переходов управлять «Монитором» приходилось из тесного помещения с минимальным обзором. Первоначально рубка имела кубическую форму (то есть, с вертикальными стенками), но слабость такой конструкции проявилась во время боя на Хэмптонском рейде. В ходе модернизации защиту рубки усилили скосами до уровня наблюдательных щелей – после этого центр управления кораблём стал иметь почти пирамидальную форму.

По замыслу Эрикссона, в боевой обстановке ни один из членов экипажа не должен был находиться вне защиты брони, поэтому якорь был подвешен в специальной шахте на носу корабля. С одной стороны, это позволяло поднимать и опускать его, не поднимаясь на палубу, с другой – сильно снижало прочность носовой части. Первый же бой «Монитора» (с «Вирджинией») сопровождался обменом таранными ударами, нередки были тараны и в дальнейшем. По этой причине носовую часть первых серийных мониторов (типа «Пассаик») усилили, убрав шахту для якоря из чертежей.

Конструкция корпуса

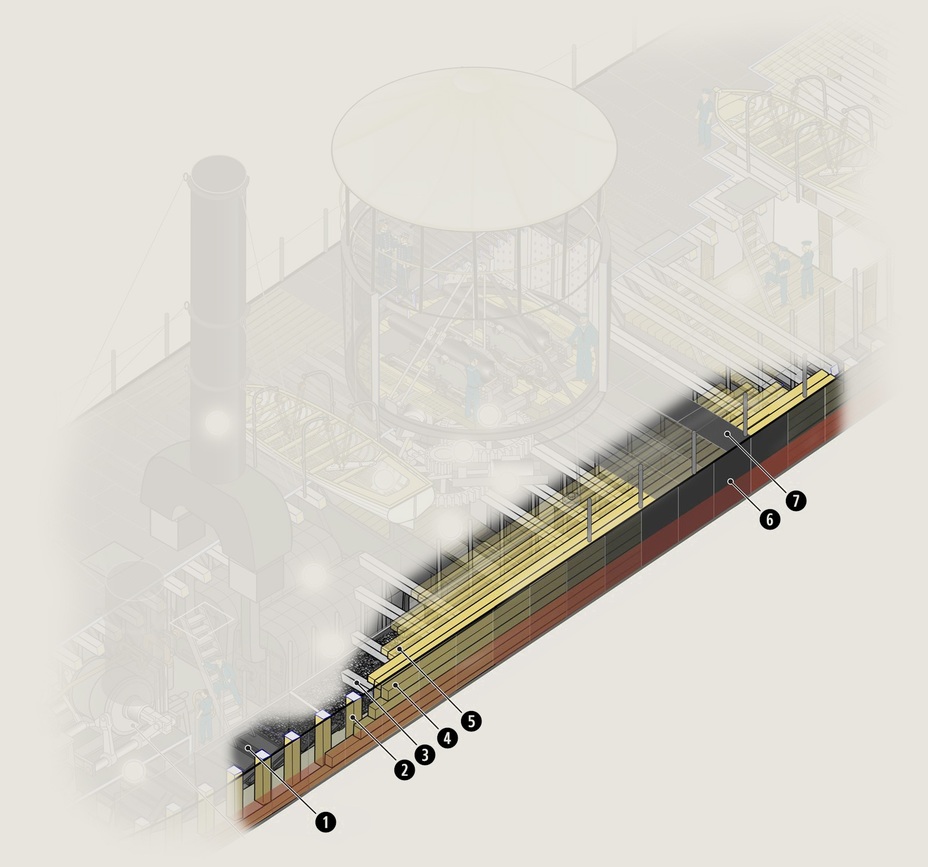

Конструкция корпуса броненосца «Монитор»: 1 – железные шпангоуты; 2 – вертикальная подложка бортовой брони (дуб толщиной 356 мм); 3 – дубовые бимсы палубы; 4 – горизонтальная подложка бортовой брони (сосна толщиной 356 мм); 5 – палубный настил и подложка бронепалубы (сосна толщиной 178 мм); 6 – броня борта (три-пять железных листов, толщина каждого листа – 24,4 мм); 7 – броневая палуба (два железных листа, толщина каждого листа – 12,7 мм).

В начале 1860-х годов гражданские и военные паровые суда строились, в основном, из дерева. Корпуса деревянных пароходов расшатывались от сильной вибрации механизмов, были пожароопасными, тяжелыми и недолговечными. Куда более прогрессивным материалом для строительства судов с паровой машиной стало железо. При постройке небольших судов оно использовалось еще за полвека до начала Гражданской войны, однако янки строили деревянные суда почти до конца XIX века, что объясняется изобилием в США дерева и большими пошлинами на ввоз железа из Европы. Кроме того, в середине XIX века в США еще не существовало мощной металлургической промышленности. Не спешили переходить на изготовление железных корпусов и верфи – американским рабочим не хватало квалификации, а многие судостроители не могли приобрести дорогостоящие машины для обработки железных листов и профилей.

Все это отразилось на конструкции корпуса «Монитора». С одной стороны, броненосцу не нужно было «отрабатывать» вложенные в него деньги (в отличие от коммерческого судна), поэтому при его постройке использовалось более дорогое железо. С другой – Соединенные Штаты оставались аграрной страной с развивающейся промышленностью, чей уровень был далек от английской и французской индустрии. Поэтому даже при строительстве такого революционного корабля как первый башенный броненосец, широко применялось дерево. По сути, «Монитор» был композитным кораблем – из железа изготовили его набор (киль и шпангоуты) и наружную обшивку, а бимсы палубы были дубовыми.

Листы обшивки корпуса имели небольшую длину и ширину, благодаря чему их было легко изгибать и устанавливать. Гибка листов производилась с помощью вальцов, которые можно было регулировать для придания листам необходимой кривизны. При этом форма листов была простой. Чтобы получить лист сложной формы, его следовало нагреть до красного каления и выковать на ковочном штампе. В условиях нехватки времени судостроителям пришлось остановиться на простой форме корпуса и не использовать листы сложной формы. В итоге угловатость корпуса негативно сказывалась на скорости и мореходности корабля. Как только не глумились газетчики над «гадким утенком» Эрикссона, но в истории осталось наиболее широко известное прозвище – «головка сыра на плоту» (иногда переводят как «бочонок на плоту»).

Выбор места для быстрой постройки железного броненосца был крайне ограничен. Фактически он свелся к самому технически передовому металлообрабатывающему предприятию Севера – Континентал Айрон Уоркс в Нью-Йорке (Continental Iron Works). Строительство корпуса велось очень быстро – от его закладки до спуска на воду прошло всего три месяца.

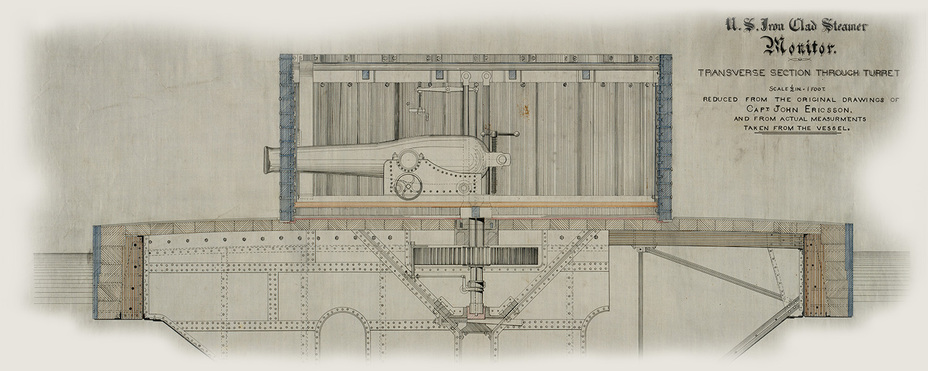

Продольный разрез корпуса броненосца «Монитор» по башне (из комплекта оригинальных чертежей) monitor.noaa.gov

Двигательная установка

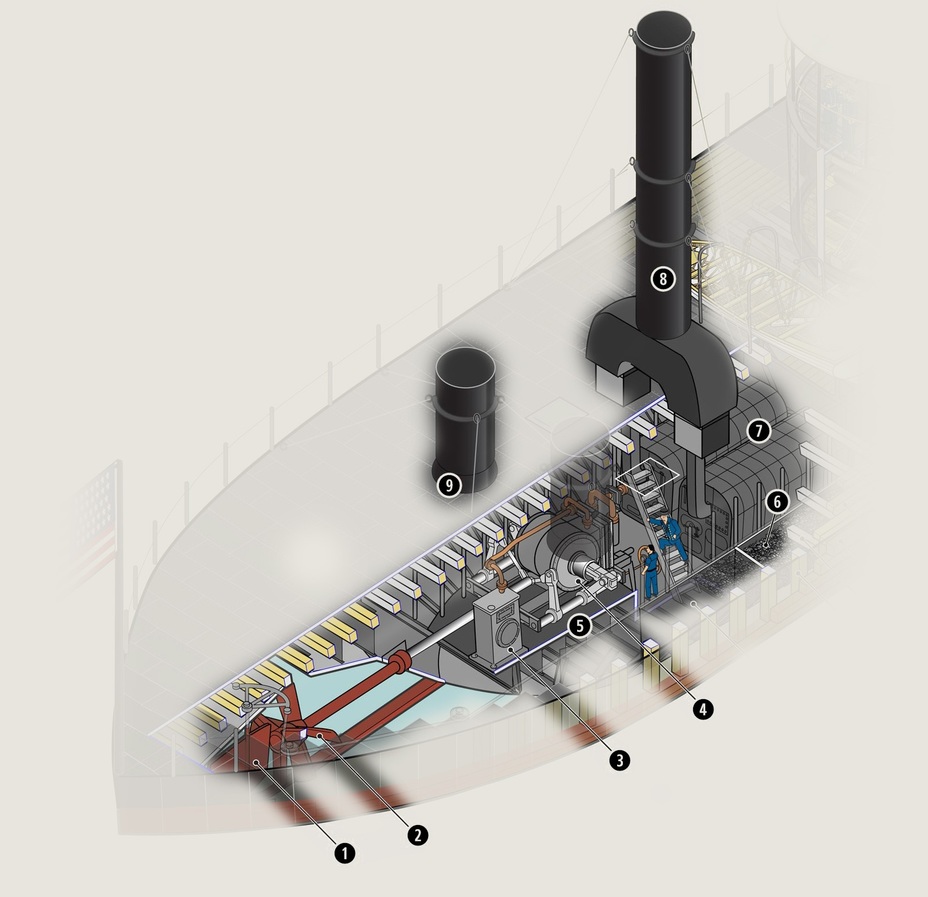

Двигательная установка броненосца «Монитор»: 1 – перо балансирного руля; 2 – четырехлопастной гребной винт; 3 – паровой конденсатор; 4 – паровая машина; 5 – платформа под паровую машину; 6 – угольный бункер; 7 – коробчатый огнетрубный паровой котел; 8 – дымовая труба; 9 – вентиляционная труба.

Перо балансирного руля

При перекладке балансирного руля встречные потоки воды содействовали его отклонению своим давлением на заднюю часть пера. Это позволяло прилагать меньше усилий для вращения штурвала при ручном приводе руля. Балансирный руль позволял обойтись одним членом экипажа (рулевым) для управления кораблем.

Четырехлопастной гребной винт

На большинстве винтовых пароходов середины XIX века устанавливали двухлопастные гребные винты, которые имели больший КПД, но часто ломались. По замыслу изобретателя, более прочный винт с четырьмя лопастями должен был работать плавнее и тише. На практике оказалось, что вращаясь, такой винт приводит к столь же сильным сотрясениям кормы, что и двухлопастной – проблема состояла в форме рабочей поверхности винта. Однако для военного корабля большая надежность четырёхлопастного винта была важнее.

Паровой конденсатор

Паровые котлы могут превращать в пар пресную или соленую морскую воду. Для кипячения соленой воды нужно потратить больше угля, а соли, оставшиеся после испарения воды, засоряют котел и вскоре приводят к поломке паровой машины. Очевидно, что лучше всего питать котлы пресной водой, однако в открытом море ее неоткуда взять. Можно везти пресную воду с собой, но в таком случае она займет много пространства и будет тяжелым бесполезным грузом. Эрикссон решил эту проблему. До начала работы котлы заполнялись пресной водой, затем выработанный пар приводил в действие паровую машину, после чего охлаждался и оседал в специальном конденсаторе. Затем конденсат снова подавался в котлы. Хотя часть воды испарялась, и приходилось брать соленую забортную воду, это был более эффективный способ, чем простое использование соленой воды. Побочным, но не менее важным эффектом стала возможность опреснять воду для нужд экипажа. Дальность действия пароходов в море больше не ограничивалась наличием пресной воды.

Паровая машина

Одной из ключевых идей, реализованных при строительстве «Монитора», стала минимально возможная высота надводного борта – защитить механизмы корабля должна была сама толща воды. Для этого нужно было разместить эти механизмы ниже ватерлинии – проблема состояла в габаритах обычных паровых машин. Эрикссон не мог просто взять и поставить на свой броненосец готовую паровую машину – она была бы слишком громоздкой и не уместилась бы только в подводной части. Инженер справился с задачей, создав компактную машину с оппозитным расположением цилиндров.

Угольный бункер

Бункеры (угольные ямы) предназначались для хранения каменного угля – топлива для паровых котлов. Их старались расположить как можно ближе к машинному отделению, чтобы было проще подавать топливо к котлам. Для команды любого парохода погрузка угля была самым тяжелым и неприятным занятием. Кроме того, после ее завершения требовалось отмыть внутренние помещения от вездесущей угольной пыли. Помимо основного назначения, на военных кораблях бункеры служили защитой машинного и котельного отделений (пробив борт, вражеский снаряд должен был застрять в угле). Кроме того, заполненный топливом бункер служил для поглощения осколков и энергии взрыва. Так, угольный бункер толщиной 2750 мм был эквивалентен 114-мм железной броне.

Коробчатый огнетрубный паровой котел

Для обеспечения паром основной и вспомогательных паровых машин на «Мониторе» установили четыре огнетрубных коробчатых котла, в каждый из которых уголь загружался в одну топку. Огнетрубными называют паровые котлы, в которых продукты сгорания топлива движутся внутри труб, снаружи омываемых водой. Корпус огнетрубного котла заполняется питательной водой с таким расчетом, чтобы она покрывала все поверхности нагрева и огневую камеру с учетом возможных кренов и дифферентов судна. Расход воды, испарившейся в котле, восполняется подачей свежей воды.

Дымовая труба

Дымовая труба служила для отвода из паровых котлов продуктов сгорания, а также увеличения тяги в топках котлов. Первоначально высокая цилиндрическая труба предусмотрена не была, а роль дымоходов выполняли два невысоких короба. В боевом положении они убирались, тяга резко падала, и максимальная скорость броненосца снижалась с 7 до 5 узлов. После сражения на Хэмптонском рейде на «Монитор» была установлена новая высокая цилиндрическая труба, которую при необходимости можно было снять силами экипажа.

Вентиляционная труба

Как и в случае с дымовой трубой, исходный проект «Монитора» не предусматривал наличия вентиляционной трубы – воздух в машинно-котельное отделение поступал через два решетчатых люка. Такое инженерное решение не обеспечивало людей и котлы достаточным количеством свежего воздуха, кочегары и машинисты жаловались на жар и духоту. Кроме того, даже при плавании в закрытой акватории в вентиляционные люки часто попадала вода. Проблему решили, установив над люками съемные цилиндрические вентиляционные трубы. Тяга в воздуховоде вентиляционной системы увеличилась, вода перестала заливать машину. Следует отметить, что «Монитор» был первым броненосцем нового типа, а потому степень влияния повреждений дымовых и вентиляционных труб на его скорость оставалась неясной. Боевой опыт подсказал, что прямое попадание в трубы случается очень редко, а труба, пробитая осколками – все равно лучше, чем ничего.

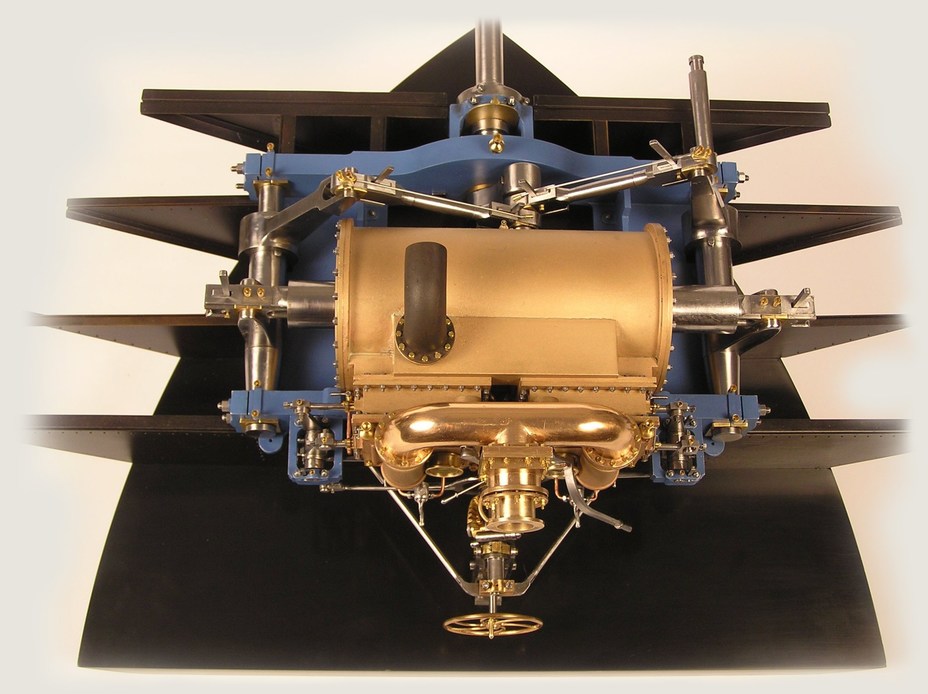

Полномасштабная реплика паровой машины броненосца «Монитор». Национальный морской музей Америки marinersmuseum.org

Башня и артиллерия

Бронированная башня с круговым сектором вращения считается «изюминкой» проекта «Монитор». Принято считать, что конструкцию этого сложного и причудливого механизма разработал сам Эрикссон, однако это не так. Изобретателем башни, использованной на «Мониторе», стал американец Теодор Тимби. В конце 1840-х годов он разработал башню для военных нужд армии и флота. Для демонстрации своего изобретения Тимби изготовил масштабную модель, которую продал администрации Белого дома. За использование своей башни в конструкции первого монитора Тимби получил 13 500 долларов, что составило 5% от общей суммы выплаченных вознаграждений. Известно, что Эрикссон старался не акцентировать внимание на этом вопросе – видимо, его вполне устраивало повсеместное использование термина «башня Эрикссона».

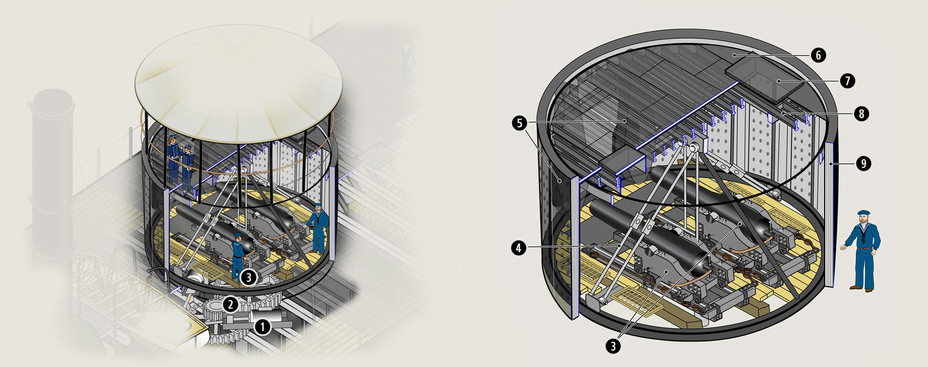

Схема орудийной башни броненосца «Монитор»: 1 – правая паровая машина привода вращения; 2 – механизм привода вращения; 3 – вооружение (две 11-дюймовые пушки Дальгрена); 4 – тяга механизма поднятия башни; 5 – броневые заслонки пушечного порта; 6 – листы брони на крыше башни; 7 – люк в крыше; 8 – железные балки крыши; 9 – броня башни.

Правая паровая машина привода вращения

Для вращения башни использовался своеобразный механизм, по своему действию схожий с домкратом. Вначале две паровые машины приподнимали всю башню над палубой корабля, а затем привод вращения поворачивал ее вокруг своей оси. После этого башня снова опускалась на палубу. В бою осколки снарядов нередко попадали в щель между поднятой башней и палубой – иногда это приводило к заклиниванию башни и невозможности её вращения.

Механизм привода вращения

Полное круговое вращение осуществлялось за 22,5 секунды. При этом моряки отмечали, что навести башню точно на цель невозможно.

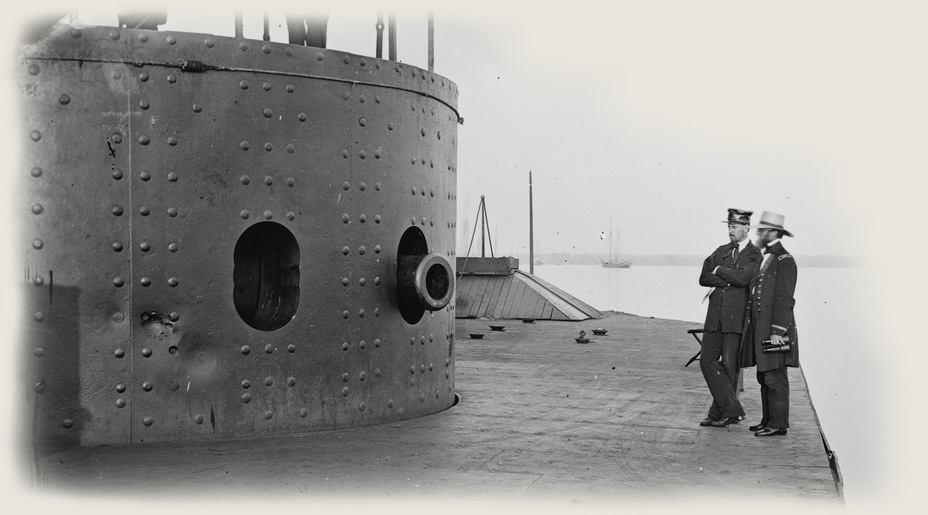

Офицеры осматривают башню броненосца «Монитор» после боя на Хэмптонском рейде. На броне видны вмятины от снарядов «Вирджинии» history.navy.mil

Вооружение

Орудия конструкции американского изобретателя и артиллериста Джона Дальгрена, вероятно, были самыми удачными представителями класса бомбических пушек. В 1822 году французский генерал Анри Пексан предложил вместо многочисленных мелкокалиберных пушек вооружать корабли несколькими пушками наибольшего из возможных калибров. Принцип действия бомбических пушек основывался на том, что попадание одной начиненной порохом бомбы нанесет врагу куда больший ущерб, чем попадания нескольких небольших ядер или бомб, сравнимых с ней по весу. Поскольку основной урон должен был наносить взрыв, а не удар, особого значения скорость снаряда не имела, и можно было выстрелить более тяжелой бомбой на большее расстояние. Первые образцы бомбических пушек могли стрелять только бомбами, но по мере совершенствования технологии изготовления этих орудий к 1850-м годам из них стало возможно вести огонь любыми типами боеприпасов.

Первые «дальгрены» поступили на вооружение американского флота в 1855 году (это были 152-мм пушки). Вскоре номенклатура орудий была расширена, и началось производство целой линейки калибров: 6, 8, 9, 10, 11 и даже 15 и 20 дюймов. За характерную внешность за пушками Дальгрена закрепилось прозвище «бутылки с содовой». 11-дюймовая пушка была разработана и принята на вооружение в 1856 году. Всего до 1864 года на государственных арсеналах и частных сталелитейных заводах было изготовлено 465 единиц.

Основные характеристики гладкоствольных дульнозарядных бомбических пушек Дальгрена с броненосца «Монитор»

| РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР | 27 «Worden»; 28 «Ericsson» |

| ГОД ПРОИЗВОДСТВА | 1859 |

| МАТЕРИАЛ СТВОЛА | чугун |

| КАЛИБР (ДИАМЕТР СТВОЛА) | 279 мм (11 дюймов) |

| ВЕС ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА | 6,8 кг (15 фунтов) |

| ТИПЫ СНАРЯДОВ | чугунное сплошное ядро весом 166 фунтов (75 кг); разрывная бомба весом 133,5 фунта (60 кг); стальное бронебойное ядро весом 166 фунтов (75 кг) |

| ДЛИНА СТВОЛА | 4,089 м (161 дюйм) |

| ВЕС СТВОЛА | 7130кг (15 720 фунтов) |

| ИЗГОТОВИТЕЛЬ | Арсенал в Вест-Пойнте (West Point Foundry) |

| ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ | на консервации в Морском музее в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния |

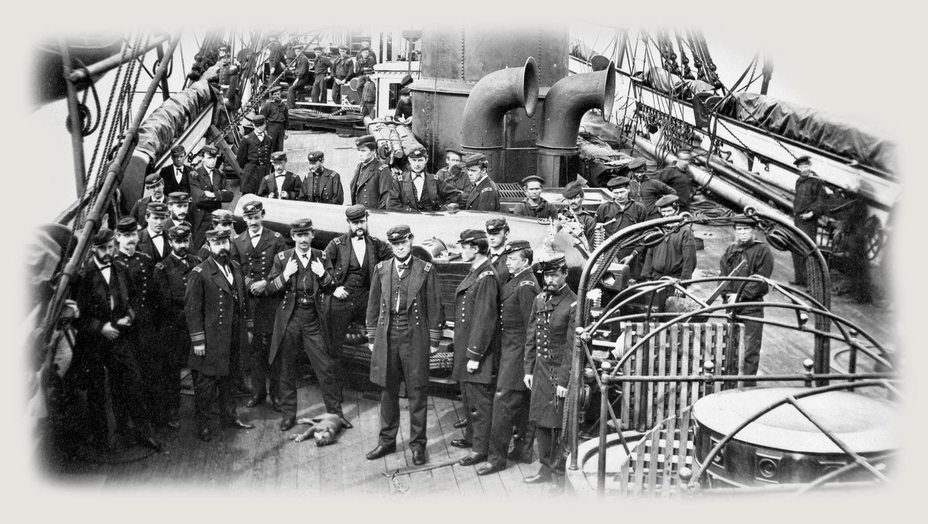

11-дюймовая пушка Дальгрена и ее обслуга. Палуба американского шлюпа «Кирсардж». Сидней, 1869 год history.navy.mil

Во время сражения между «Монитором» и броненосцем конфедератов «Вирджиния» ни один из них не смог пробить вражескую броню. Если для «Вирджинии» это можно объяснить отсутствием в её боекомплекте бронебойных снарядов, то ситуация с федеральным броненосцем была более сложной. После печально известного инцидента на борту шлюпа «Принстон», когда разорвавшаяся бомбическая пушка убила членов американского правительства, янки решили ограничить вес пороховых зарядов. Согласно правилам, вышедшим в 1860 году, для 11-дюймовой пушки Дальгрена следовало использовать заряд пороха весом 6,8 кг. Известно, что специально для сражения с «Вирджинией» для пушек «Монитора» было произведено 48 чрезвычайно дорогих и сложных в изготовлении стальных бронебойных ядер. Энергии от сгорания почти семи килограммов пороха было недостаточно, чтобы разогнать столь тяжелые ядра до скорости, необходимой для пробития брони «конфедерата».

После сражения на Хэмптонском рейде вес заряда увеличили до 9 кг, при использовании которого 102-мм броня «Вирджинии» могла бы быть пробита с дистанции около 240 м (согласно результатам официальных испытаний). Фактически же броня южного броненосца была низкого качества и не могла соперничать со сплошными бронеплитами британской выделки, на которых испытывались «дальгрены» северян. Кроме того, во время войны янки безопасно использовали заряд весом в 15 кг, а это значит, что бронебойные возможности 11-дюймового «дальгрена» были еще выше.

Броня башни

Вертикальная поверхность башни состояла из восьми слоев железных листов толщиной 25,4 мм каждый – листы этой импровизированной брони скреплялись насквозь заклепками. Никакой подложки для улавливания осколков предусмотрено не было. Если сравнивать наборную многослойную броню из однодюймовых листов с эталонной сплошной броней британской выделки, то она примерно наполовину слабее (по данным английских натурных опытов конца 1860-х годов). Северяне располагали технической возможностью изготовления сплошных бронеплит (что и было сделано для броненосца «Нью-Айронсайдс»), но производство многослойной брони было проще, быстрее и намного дешевле.

Консервация оригинальной башни и пушки броненосца «Монитор». Национальный морской музей Америки marinersmuseum.org

Основные характеристики броненосца «Монитор»

| ТИП | Монитор (башенный корабль береговой обороны) |

| ПОЛНОЕ ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ | 1003 т |

| ДЛИНА, ШИРИНА, ОСАДКА | 54,6 × 12,6 × 3,2 м |

| ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 1 оппозитная двухцилиндровая паровая машина (320 индикаторных л. с., 240 кВт) 2 коробчатых огнетрубных котла 1 четырехлопастной гребной винт |

| НАИБОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ | 6 узлов (11 км/ч) |

| ЭКИПАЖ | 49 человек |

| ВООРУЖЕНИЕ | две 11-дюймовые (280 мм) гладкоствольные дульнозарядные пушки Дальгрена |

| ЗАЩИТА | железная броня (площадь бронирования – 100%): башня – 8 дюймов (203 мм); полный пояс по ватерлинии – 3–5 дюймов (76–127 мм); верхняя палуба – 1 дюйм (25 мм); броневая рубка – 9 дюймов (229 мм) |

источник: https://warspot.ru/8529-pervyy-v-svoyom-klasse-ustroystvo-bronenostsa-monitor

Однако эта страна являлась

Однако эта страна являлась союзницей Германии, была ее сырьевым придатком — очень загадочно какое-такое сырьё Болгария поставляла Германии???

Вообще же автор городит всякие глупости. Союзники не имели достоточного количества бомбардировщиков для серьёзных бомбардировок Болгарии по весьма прозаиченской причине — основной целью в регионе были нефтедобывающие предприятия в Румынии. По Болгарии могли отбомбиться в качестве запасной цели. Утверждение, что USAF и RAF — стремились причинить максимальный ущерб территориям которые должен был оккупировать СССР — сомнительны. В этом случае следует считать любую запасную цель на территории Рейха считать будущей зоной советской оккупацией.

20624, качество скопипащенных Вами текстов снижается — возможно пришло время усилить накал ненависти. Может быть стоит обсудить лживость холокоста и зверства латышских эсэсовцев в одном тексте?

Спасибо, коллега, за

Спасибо, коллега, за очередную познавательную статью. Об этих событиях впервые слышу, но не удивлён. Отличный цикл получается — нам всё время рассказывали про немецких подводников, бесчеловечно топивших гражданские суда, так почему бы для разнообразия не почитать об американских пилотах, бомбивших жилые кварталы в разных странах ?

Коллега земляк если есть

Коллега земляк если есть возможность помотрите документальный фильм "Ад на Тихом океане" (по крайней мере так звучит перевод фильма который я смотрел), очень познавательно по психологии войны между союзниками и японцами.

В некоторых источниках

Как мне кажется это откровенная ложь

Так «кажется» или

Так "кажется" или "ложь"?:)

На самом деле — может быть все , что угодно. Например — ситуация с ПФМ-1 (кстати будь сказано — очень схожей с американской Dragontooth

получается -союзники бомбили

получается -союзники бомбили ВАРВАРСКИ

а советский Союз бомбил нейтральное государство -это был лишь СИМВОЛИЧЕСКИЙ АКТ

где логика

а советский Союз бомбил

А с чего Вы взяли, что Болгария была нейтральным государством?

"Во время Второй мировой войны

К началу Второй мировой войны царь Борис III стремился обеспечить нейтралитет Болгарии. Правительство Б. Филова (1940-43) отказалось принять предложение СССР о заключении советско-болгарского договора о дружбе и взаимной помощи. 1 марта 1941 Филов подписал в Вене соглашение о присоединении Болгарии к Берлинскому пакту; немецкие войска вступили на болгарскую территорию, которую Германия вскоре использовала как плацдарм для нападения на Югославию и Грецию (апрель 1941). Ввиду усиливающегося влияния Германии, Болгария стала на её сторону в войне, что принесло Болгарии возврат северо-восточной области Добруджа, принадлежащей Румынии, отобранной после неудачной Второй балканской войны.

13 декабря 1941 Болгария объявила войну Великобритании и США. …"

http://teremlux.com/forum/russkiy-forum-v-bolgarii/dobro-pozhalovat/o-bolgarii.html

Да, Болгария не была в состоянии войны с СССР, но нейтральным государством она не была. Одним из условий ПРИЗНАНИЯ ее нейтрального статуса, является интернирование любых военнослужащих одной из воюющих сторон. Этого не было, так что СССР нанес удар по ГЕРМАНСКИМ вооруженным силам, а то, что они в этот момент находились на территории Болгарии — это частное дело самой Болгарии.

Я лично первого раза сльшу Я лично первого раза сльшу про такая бомбьожка Софии от советской авиации. Спрошу туда сюда, но у мну есть сомнения, что ето вьдумка. По теме, да, американцев бросали игрушки с взривом, также и ручки, чась, шоколадь и другие луксозние веши. Идея бьла в том, что после бомбьожка люди найдут ети веши, возмут в руки посмотрят дорогая веш и она взорвьотся. Кстати, неправда что американци не бомбили военние заводь. До моего родного города находится военнь завод ВМЗ для производство боеприпасов. На 28 юли 1944 его и аеропорт Марино поле бомбили 150 американских самолетов. Взрослье люди все ешо помнят (разказьвали и мне) как американских изтребителей стреляли из пулемьоть даже по одиночние люди работаюшие на поле. Стреляли и по жилье домах в деревню, при ето стреляли по крьшу, где можно легко пробить. Мой дед разказьвал, что однаждь в деревне глашатая ( не знаю руское слово, человек кто на висом голосе сообшает населению что то важное) кричал "Швабата загубил абата, който я намери, ще му дадът нова"- "Немец потерял верхная одежда, кто ее найдьот дадут ему новая". По ето разказ, ето немецкий льотчик которь при прьжка с повреждень самолет потерял както своя одежда. Април 1941 г. [редактиране] 6 април… Подробнее »

Я лично первого раза сльшу

Ето есть в воспоминаниях командующего авиацией дальнего действия Головина и некоторых других источниках. Но поскольку практически никакого ущерба не нанесено, то в народной памяти этот факт не остался.

А это София? Мы говорим о Софии.