Перспективный авианосец для ВМФ РФ — пофантазируем?

12

Уважаемые коллеги! В продолжение статьи «Перспективный эсминец для ВМФ РФ – пофантазируем?» спешу представить Вам свои соображения по перспективному авианосцу для РФ.

Для того чтобы понять, какие авианосцы нужны РФ, неплохо было бы определиться с тем, какие задачи возлагаются на этот класс кораблей. Я не буду сильно растекаться мысью по древу, но назову основные, на мой взгляд, задачи авианосных соединений РФ

- В ядерном конфликте – прикрытие районов развертывания ПЛАРБ и районов полетов стратегической ракетоносной авиации.

- В ограниченном ядерном, или неядерном конфликте высокой интенсивности (под которыми понимаются вооруженные конфликты с одной/несколькими сильнейшими державами мира, по каким-либо причинам не перетекающие в глобально-ядерный армагеддон) – обеспечение зонального военно-морского господства путем уничтожения основных сил флота противника, нанесение ударов по наземным военным объектам и инфраструктуре.

- В конфликтах низкой интенсивности (наподобие войны 08.08.08) – подавление ВВС/ВМС противника, обеспечение десантных операций.

- В мирное время – демонстрация флага и проекция силы.

В интернет-баталиях встречаются очень разные мнения на тему того, каким именно должен стать перспективный авианосец РФ. Основные идеи таковы:

- России нужны маленькие авианосцы – 15-20 Кт водоизмещения. Может даже переделанные из каких-нибудь лихтеров

- России нужны средние авианосцы в 45-50 Кт классической схемы, наподобие строящихся английских «Куин Элизабет» (только поменьше), либо французского «Шарля де Голля» (только побольше)

- России нужны авианосцы нетрадиционной ориен.. простите…схемы – ката- или даже тримараны

- России нужны полноценные авианосцы а ля «Нимиц», ну может слегка полегче, килотонн так в 75-85 весом.

Не утихают страсти и по другим, не относящимся к размерам кораблей, вопросам, из которых наиболее спорными являются следующие:

- Нужен ли непременно атомный авианосец, или достаточно ГЭУ?

- Нужны ли катапульты на авианосце, или можно обойтись трамплином?

Попробую начать с конца.

Катапульта или трамплин?

В последнее время в интернете господствует мнение, что трамплин на авианосце – это катапульта для бедных. Я и сам признаться, так считал, но некоторые предпринятые мною изыскания значимо поколебали мою уверенность. Попробую изложить сравнительные достоинства и недостатки катапульты и трамплина.

Американская паровая катапульта – это 100 метровая конструкция, обеспечивающая разгон абсолютно любого 30- 35-тонного самолета до скорости 300 км/ч. Работает она по принципу пневматического ружья – поршень катапульты цепляется за специальные узлы на передней стойке шасси самолета, под давлением подается пар – и вперед, в небо!

Запуск самолета с трамплина происходит следующим образом – самолет устанавливается в точке старта, его шасси – фиксируются, самолет включает двигатели. Пока двигатели «набирают обороты», самолет удерживается на месте, а для предотвращения повреждений полетной палубы и стоящих позади стартующего самолета летательных аппаратов используются специальные газоотводные щиты (установлены на палубе) – они отклоняют струю из сопел самолета вверх. Когда двигатели выходят на требуемые обороты – фиксаторы шасси разжимаются и самолет начинает движение. Трамплин «подбрасывает» самолет – в этот момент скорость самолета находится в пределах 180-200 км/ч – какое-то время самолет летит вверх по баллистической траектории (за счет энергии набранной при разгоне), ну а дальше – тяга собственных двигателей обеспечивает ему нормальный полет.

И вот в этом-то и заключается первое преимущество трамплина перед катапультой – безопасность взлета. Дело в том, что при старте с катапульты за время катапультирования двигатели самолета никак не успевают набрать необходимой для полета тяги, поэтому после отрыва от полетной палубы самолет «проседает» — т.е. снижается ниже полетной палубы авианосца, и лишь после этого поднимается ввысь. А вот при старте с трамплина никакой «просадки» не возникает – и летчику просто достаточно дождаться, пока самолет наберет эволютивную скорость – и после этого приступать к управлению машиной. При этом следует иметь ввиду – у ТАВКР «Кузнецов» высота трамплина – 22 м над уровнем моря, а за счет полета по баллистической траектории самолет взмывает еще на 18-20 метров – т.е. на 40 метров над уровнем моря. А полетная палуба американского АВ не выше 20 метров, да еще и «просадка» самолета… Неудивительно, что в нештатной ситуации на нашем трамплинном ТАВКР — Су-33 из за неполадок оторвался от палубы со скоростью всего 105 км/ч – трагедии не произошло, в то время как случись подобное на гладкопалубном АВ – падение самолета прямо под форштевень стало бы неизбежным.

Еще одно преимущество трамплина – самолет ускоряется на дистанции 100-200 м от 0 всего лишь до 200 км/ч. Перегрузки при этом относительно невелики, и пилот в состоянии контролировать самолет постоянно. А вот разгон с катапульты (длина хода поршня – 90 метров) до скорости 300 км/ч обеспечивает перегрузку до 5,5 жэ что чрезвычайно вредно как для самолета так и для здоровья пилота.

Катапульта – куда более сложная и тяжелая система, нежели приспособления для запуска самолета с трамплина и сам трамплин. Хотя в печати попадаются вполне умеренные веса американской паровой катапульты – 180 тонн, по всей видимости речь идет не о всей катапульте, а только о поршне и направляющих. В то же время, в других источниках утверждается, что едва ли не 20% водоизмещения «Нимица» приходится на катапульты. Эта цифра вызывает сомнения, и, скорее всего, является преувеличением, но она ближе к истине. Было время, когда будущий «Кузнецов» — ТАВКР пр. 1143.5 планировали оснастить катапультами. Так вот, расчетная масса 2-х катапульт с паросиловым оборудованием для их работы (речь идет не о парогенераторах, но лишь о системе подающей пар на катапульты) составила от 3 до 3,5 тысяч тонн, т.е. 4 катапульты Нимица имели бы массу в 6-7 тыс. тонн.

Считается, что катапульта, в отличие от трамплина обеспечивает практически всепогодное применение авиации. Но это не совсем так. Дело в том, что при запуске самолета пар травится из разгонного трека катапульты – т.е. на всем протяжении движения поршня (90 м). Этот пар, например, достаточно хорошо заметен здесь – видите белый дымок за взлетающим «Хорнетом»?

Очевидно что в мороз этот пар очень быстро «оледенит» катапульту – образующаяся наледь может привести к заклиниванию поршня и, соответственно, к катастрофе.

С другой стороны, в зимнюю пору полетная палуба выглядит вот так

Но если гладкую палубу не так сложно очистить, то «привести в порядок» трамплин куда сложнее. Тут совковой лопатой не обойтись:)). И, конечно, наледь на трамплине сильно ограничивает применение авиагруппы нашего единственного ТАВКРа. Но вот в чем дело – еще на этапе проектирования «Кузнецова» в НПКБ была разработана антиоблединительная система для трамплина – но на первые ТАВКРы ее решили не ставить.. А будь она поставлена – еще неизвестно, насколько трамплин проиграл бы во всепогодности катапульте.

Имеется еще один аргумент противников трамплина – якобы современный тяжелый истребитель (не СВВП) не в состоянии взлететь с трамплина с максимальной загрузкой. Это заблуждение – Су-33 и Су27КУБ неоднократно взлетали даже со 100-метрового разгона «в полной боевой» — т.е. с максимальной взлетной массой. Дело в том, что самолеты третьего поколения действительно не имели шансов взлететь с трамплина с максимальной взлетной массой – им не хватало тяговооруженности. А тяговооруженность практически любого истребителя четвертого поколения позволяет такой старт выполнить.

Но и это еще не все преимущества трамплина. Американские катапульты обеспечивают 200-250 стартов, после чего требуют профилактического ремонта – замены каких-то запчастей. Ремонт может быть выполнен в море, силами экипажа – но продолжительность его составляет 60 часов. Трамплину, естественно, никакой ремонт не нужен.

Так может, ну их, эти катапульты?

Увы, отказаться от катапульт в обозримой перспективе не получится. Дело в том, что трамплин, в сравнении с катапультами тоже имеет значимые недостатки.

Первое – взлетать с трамплина могут только самолеты с достаточно высоким уровнем тяговооруженности. Истребители четвертого (а тем более – пятого) поколения на это способны – но вот поднять с трамплина, например, самолет ДРЛО, который по определению не может иметь тяговооруженность, сопоставимую истребителем, совершенно нереально. Правда существует вариант бустерных двигателей — одноразовых пороховых ускорителей, подвешиваемых к самолету и работающих наподобие разгонных блоков «Шаттла» – но расчеты показали, что для обеспечения нормального количества полетов, этими ускорителями придется забить пол-авианосца – на боезапас и топливо для самолетов места уже не остается. Уже одно только это делает катапульты необходимым атрибутом перспективного авианосца РФ. Но это не единственное достоинство катапульт.

Во вторых, старт с трамплина выдвигает куда большие требования к устойчивости самолета – боевая нагрузка должна быть равномерно распределена по обоим крыльям. Подвесить под одно крыло тяжеленный контейнер с топливом, а под другое – пару легких ЗУР не получится.

Второе – вроде бы катапульты обеспечивают большую скорость подъема авиагруппы. Сложно сказать почему. Однако по утверждению бывшего летчика морской авиации (известного в интернете как Кот Баюн) – по этому показателю ТАВКР «Кузнецов» значимо проигрывает американским авианосцам. С другой стороны – виноват ли в этом именно трамплин, или, быть может, более медленный подъем наших самолетов объясняется иными, не связанными с трамплином причинами?

Теоретически паровая катапульта способна выпускать 1 самолет в 15-20 секунд. Однако с учетом времени, которое необходимо для того, чтобы установить самолет на катапульте это время, естественно, куда выше. Зато наши летчики (опять же по слухам) неоднократно наблюдали практически одновременные, синхронные старты самолетов со всех четырех катапульт американского авианосца.

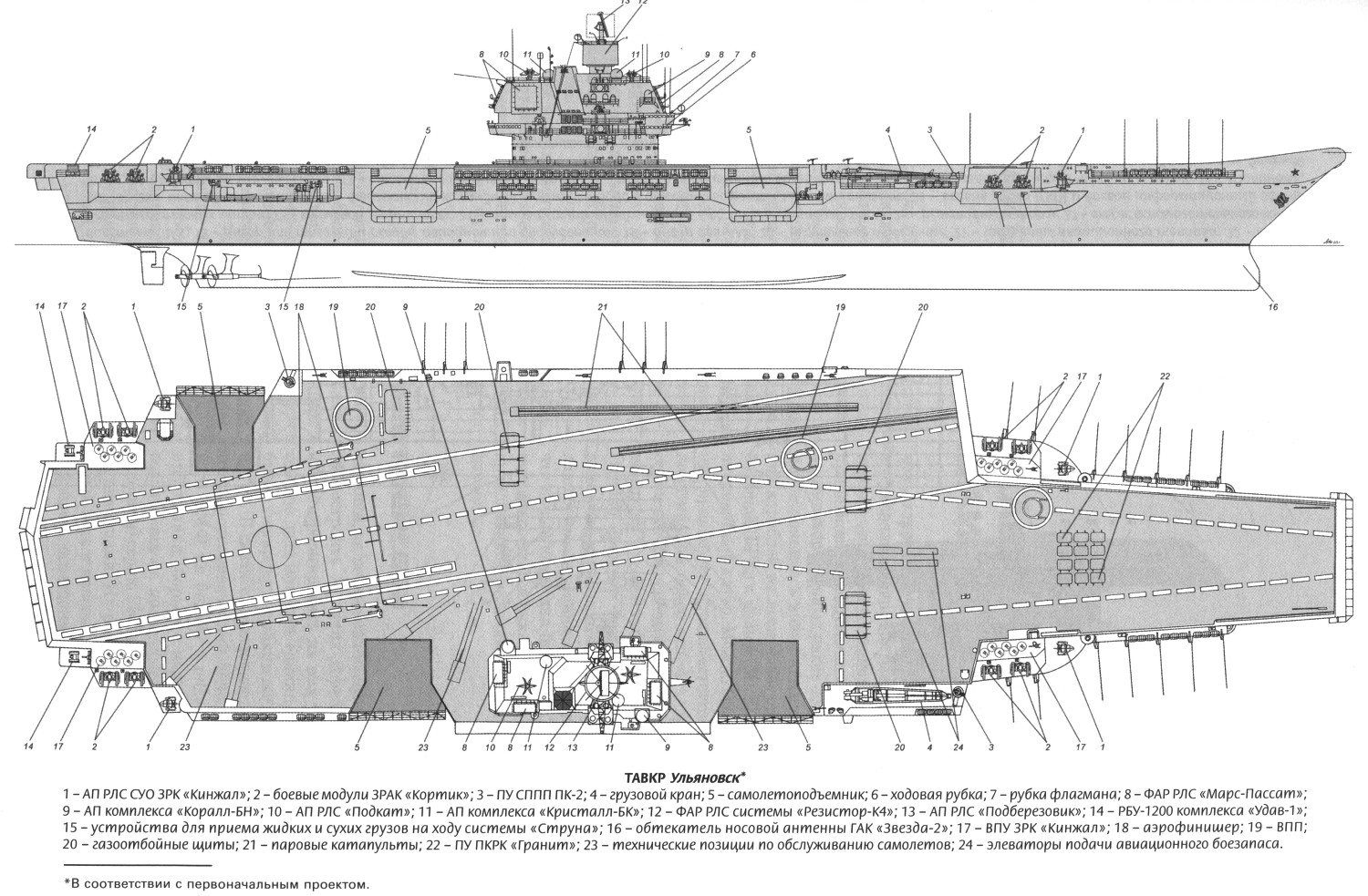

В общем, маловато у меня данных для того, чтобы сделать окончательные выводы. Этим должны заниматься специалисты, скрупулезно изучившие практику авиагрупп нашего ТАВКРа и имеющие всю доступную информацию по американским АВ. Но одно я хочу сказать – быть может, схема нашего недостроенного ТАВКРа «Ульяновск», на котором планировалось установить две катапульты и трамплин, более оптимальна, чем чисто катапультные или трамплинные авианосцы. А может быть и нет.

Ах да, забыл указать «самую главную» причину, которой некоторые товарищи мотивируют отказ от катапульт на перспективных авианосцах РФ. Причина такова – катапульта, это просто замечательно, но криворукие русские их делать не умеют. Не по зубам им такие достижения военно-морского прогресса!

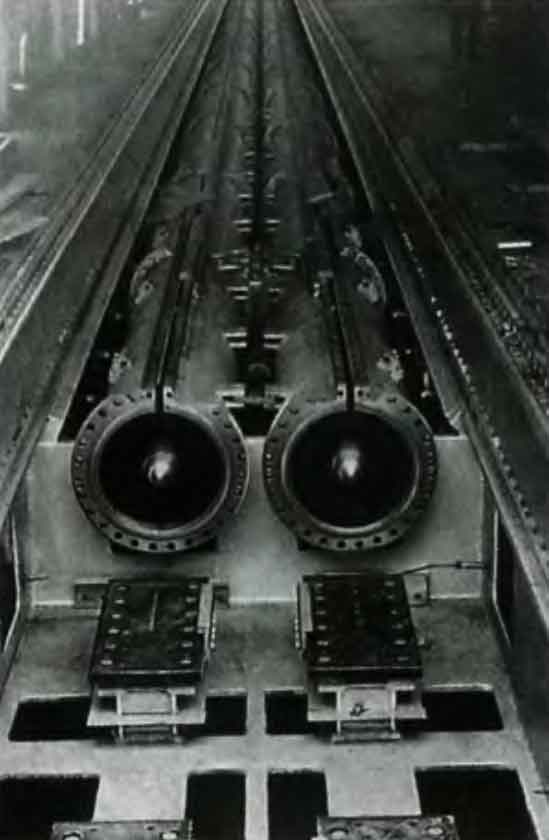

Спешу разочаровать – умеют. Более того, уже делали. Известный тренажер НИТКА создавался в том числе и для того, чтобы отработать конструкцию аэрофинишеров. Так вот, во время испытаний, самолет разгонялся ничем иным как паровой катапультойJ)) Поскольку планировался ввод в строй ТАВКРов «Ульяновск» с катапультами, для НИТКА создали и тренировочную катапульту для взлетов – вот она

Другое дело, что устанавливать ее не стали – когда стало ясно, что «Ульяновск» уже никогда не будет достроен.

ГЭУ – атом или…

Вот на этот вопрос следует дать четкий и недвусмысленный ответ. Если мы соглашаемся с тем, что на нашем перспективном АВ нужны катапульты — атом, и только атом.

По некоторым данным, отказ от катапульт на проекте 1143.5 связан отнюдь не с головотяпством нашего руководства. Все дело в том, что катапульта «пожирает» огромное количество пара. А производит пар ГЭУ. Так вот, оказалось, что если при имеющейся силовой ТАВКРа «Кузнецов» на него поставить катапульты, то тут уже одно из двух – или плыть куда-то, или самолеты запускать. Потому что паропроизводительности силовой никак не хватало для того, чтобы обеспечивать и ход корабля и работу катапульт одновременно.

По некоторым данным (не проверено) даже «Нимиц», во время работы своих четырех катапульт не способен двигаться со скоростью выше 20 уз.

С электромагнитными катапультами ситуация еще намного хуже. Одна катапульта за запуск одного самолета «проедает» энергии больше, чем способна дать за то же время вся силовая «Джералд Форд».

Все это говорит о том, что авианосцу нужна гигантская, нет, даже не так, ГИГАНТСКАЯ энергопроизводительность. И таковую может обеспечить только атомный реактор.

И еще одно. Судя по имеющейся у меня информации, СССР лучше удавались корабельные реакторы, нежели сверхмощные паросиловые установки. По крайней мере наши ТАРКР «Киров» плавали вполне успешно, в то время как «Кузнецов» во всяком своем походе имел непреходящие проблемы с силовой, вплоть до полной потери хода.

А теперь самое время разобраться с тем, какие размеры предпочтительны для перспективного авианосца ВМФ РФ

Малые авианосцы – 15-20 Кт водоизмещения

У сторонников «микроавианосного флота» есть 2 основных аргумента:

1) Такие корабли вполне по силам ослабленной судостроительной промышленности РФ

2) Такие корабли куда дешевле даже средних авианосцев, не говоря уж о тяжелых

С этими аргументами сложно не согласиться, но… по шкале «стоимость-эффективность» малые корабли будут категорически уступать даже средним авианосцам, а против крупных окажутся и вовсе бессильными.

Для того, чтобы осознать эту простую истину, нужно понять следующее – американские авианосцы сильны отнюдь не мощью своих ударных самолетов (хотя и это тоже много значит). Американские авианосцы достигают подавляющего преимущества за счет информационного господства, которое обеспечивают средства дальнего радиолокационного обнаружения, а в просторечии – ДРЛО. Именно контроль за полем боя, в совокупности с массовым применением РЭБ обеспечивает уничтожение едва ли не любых сил противника, что называется, «всухую». За счет ДРЛО истребители США могут атаковать самолеты противника, включая собственное БРЭО в самый последний момент – и в результате 90% сбитых в локальных конфликтах пилотов не то, чтобы не успели предпринять меры противодействия, они даже не сумели понять, что же, собственно говоря, их сбило. За счет ДРЛО при атаке на корабли удается скоординировать действия и вывести в нужное время и место авиагруппы отвлечения, подавления РЭБ, расчистки воздуха, штурмовые и т.п. — причем те же штурмовые авиагруппы будут выведены в точки залпа вне зоны действия РЛС атакуемых кораблей.

Воевать против таких сил не имея собственных ДРЛО, даже обладая лучшими в мире истребителями – попросту невозможно.

Но, как я уже писал выше, использование самолетов ДРЛО невозможно без катапульты, а как прикажете воткнуть махину в 1,5 тыс тонн на кораблик в 15-20 Кт?!! И, что немаловажно, какую ГЭУ надо поставить на этот кораблик, чтобы обеспечить работу катапульты? Разумеется, нет ничего невозможного… Вот только на авиагруппу свободного места уже не останется. Если не верите – прикиньте вес авиагруппы того же «Принца Астурийского» или итальянского «Гарибальди» — и сопоставьте его с 1,5 Кт катапульты + увеличения веса ГЭУ…

Так что сделать сколь угодно дешевые авианосцы и посадить на них авиагруппы, состоящие из одних истребителей и вертолетов ПЛО – означает вышвырнуть деньги на ветер (вместе с жизнями экипажа)

Правда, есть паллиатив – вертолеты ДРЛО. Но нужно понимать, что это именно паллиатив и не более того. Сравним характеристики РЛС для одновременно разрабатывавшихся в начале 80-х самолета Як-44 РЛД (РЛС «Квант») и вертолета Ка-252 (будущий Ка-31, РЛС «Око»)

Дальность обнаружения воздушных целей – 200 и 100-150 км соответственно

Дальность обнаружения надводных целей – более 300 и 250 км

Количество сопровождаемых целей – 120 и 20

Но самое главное – Ка-252, в отличие от Як-44РЛД не позволял наводить истребители на воздушные цели.

Малые авианосцы, безусловно, имеют свою нишу во флотах иностранных государств. Но там облик таких кораблей давно сформирован – это корабли, на которых базируются исключительно СВВП и которые (за счет трамплина) обеспечивают взлет СВВП в максимально доступной им взлетной массе. Таких кораблей, пожалуй что достаточно для вразумления каких-нибудь туземцев на краю географии, а вот при столкновении даже с такими «владыками морей» как Аргентина – их возможностей уже недостаточно, что и подтвердил Фолклендский конфликт.

Но самое главное…берем первую задачу для авианосца РФ – прикрытие ПЛАРБ в местах развертывания. Самыми страшными врагами ПЛАРБ являются многоцелевые АПЛ и противолодочная авиация. Противолодочная авиация, скажем, на Тихом океане и на Северном театре может появиться только вкупе с вражеским авианосцем.

А если нам угрожает вражеский авианосец – для парирования воздушной угрозы нужно иметь никак не меньше 3 десятков истребителей. Допустим, исполнив шаманский танец с бубном мы таки смогли впихнуть в малый авианосец в 20 Кт десяток Миг-29 и пару вертолетов ДРЛО. Следовательно, нам понадобятся как минимум 3 малых авианосца. Ах да, еще и от АПЛ отбиваться надо…потребуется 18 вертолетов (меньшее количество, увы, не гарантирует круглосуточное ПЛО подразделения) – т.е. как минимум еще один вертолетоносец в 20 кт. Итого – против одного «Нимица» весом в 100 Кт несущего 90 летательных аппаратов и обеспечивающего ПВО/ПЛО возглавляемой им эскадры мы выводим 4 авианесущих корабля общим весом в 80 Кт с авиагруппой в 54 самолета и вертолета, причем понимаем, что шансов отбиться от американца у нас не так, чтобы много, а уж о том, чтобы его утопить – и речи быть не может…И где тут экономия?

Средние авианосцы в 45-50 Кт классической схемы

В сравнении с миниавианосцами на 20Кт это уже куда более перспективный вариант. Но…при условии, что он технически осуществим. Дело в том, что в настоящий момент в мире не существует НИ ОДНОГО удачного среднего авианосца. Французский «Шарль де Голль» просто великолепен – но увы, только на бумаге. Конечно же, авиагруппа в 40 самолетов, включая довольно тяжелые Рафали и Хокаи, 2 паровых катапульты и атомная ГЭУ, да еще (по слухам) возможность принять 800 морпехов на бронетраспортерах (!) — и все это великолепие в корабле водоизмещением 42 тыс тонн выглядят на редкость впечатляюще. Но стремление «впихнуть невпихуемое» привело к крайней ненадежности корабля, а цена (3,3 млрд долл, за корабль, спущенный на воду в далеком 1994 году) приблизило его к стоимости полноценного «Нимица» (который в те года стоил примерно 4,5 млрд. долл). Потратив эти деньги, французы, вместо полноценной боевой единицы получили сорокатысячетонную головную боль, которая постоянно требует денег на содержание, многочисленные ремонты и доводки, но при этом до сих пор не может хоть сколько-нибудь адекватно действовать хотя бы в акватории Средиземного моря.

Совсем другое дело – старые добрые французы «Клемансо» и «Фош» — эти 2 корабля действительно представляли собой отличный и очень удачный тип среднего авианосца – но вот в чем дело, в те годы максимальная взлетная масса базирующихся на них самолетов не превышала 12-14 тонн. Сейчас даже легкий истребитель будет весить в полтора-два раза больше.

Отечественный ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» не пинал только ленивый. Крайне ненадежная ГЭУ, отсутствие катапульт и самолетов ДРЛО, относительно небольшая авиагруппа (с трудом влазит 40 самолетов и вертолетов) при полном водоизмещении под 60 тыс.тонн. делает наш ТАВКР опасным разве что для испанского «Принца Астурийского».

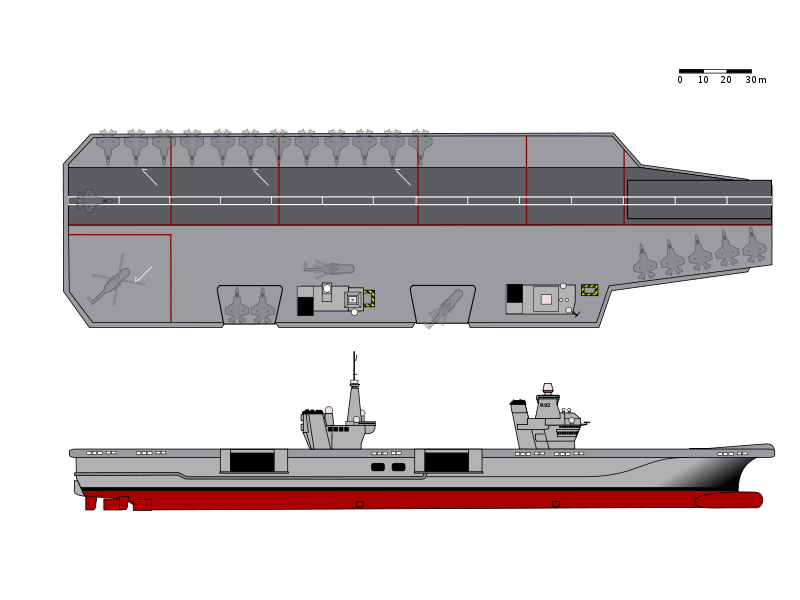

Не исключено, что наиболее успешным окажется английский проект – авианосцы «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэллс» Но и здесь много «но». Я готов допустить, что англичане создадут не поражающие воображение табличными ТТХ, зато технически надежные корабли, которые станут полноценными боевыми единицами и основой надводного британского флота… Но какой ценой!

В проекте не предусматривалось катапульт, т.к. основу авиагруппы должен был представлять СВВП Ф-35В. Тем самым англичане отказались и от самолетов ДРЛО – предполагалось что их функцию возьмут на себя вертолеты аналогичного значения. «Куины» имеют относительно низкую скорость хода – всего 25 уз, значит их ходовая относительно невелика. И ценою всех этих жертв англичанам удалось разместить на ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИТЫСЯЧЕТОННОМ корабле аж 40 самолетов и вертолетов! Ей богу, с такого результата даже ТАВКР «Кузнецов» в своем текущем состоянии выглядит перевооруженным.

На второй корабль серии собираются ставить как минимум одну катапульту – но с учетом слабенькой ГЭУ не совсем понятно, откуда брать энергию для ее работы. Тем более, что прорабатывается вопрос об оснащении «Принца» электромагнитной катапультой.

Может быть, авианосцы «Куин Элизабет», станут хорошими боевыми машинами и лучшими – в классе средних авианосцев. Но имея авиагруппу среднего авианосца, по водоизмещению они представляют собой некий промежуточный вариант между средним и тяжелым авианосцем. 2 «Куина» по своим боевым возможностям пожалуй что и соответствуют одному «Нимицу» – 80 летательных аппаратов против 90 – но их совокупное водоизмещение на треть больше (130 Кт против 100 кт).

Нужны ли ВМФ РФ такие авианосцы? Что –то очень сильно сомневаюсь…

Самая главная проблема средних авианосцев – отсутствие универсальности. Считаем типовой авиагруппой среднего авианосца 40 машин. Для того, чтобы осуществлять качественное ПЛО соединения необходимо не менее 18 вертолетов. Но тогда, с учетом необходимости хотя бы в 4-х самолетах/вертолетах ДРЛО на долю истребителей-бомбардировщиков остается всего 18 мест. И наоборот – можно посадить на корабль вполне адекватную авиагруппу для воздушного боя (36 истребителей и 4 ДРЛО) – но тогда о противолодочной обороне придется забыть.

К чему это я? А к тому, что уже первую задачу для авианосцев РФ – прикрытие мест развертывания ПЛАРБ средний авианосец решить не сможет. Он может решить только одну задачу из двух необходимых – или ПВО или ПЛО соединения – а для выполнения обеих задач ему понадобится еще, как минимум, приличных размеров вертолетоносец – опять же, скажем, в 20Кт с авиагруппой в 18 вертолетов. И снова имеем 65+20 = 85 Кт на которых базируется авиагруппы совокупной численностью в 58 самолетов и вертолетов против «Нимица» в 100 Кт и 90 ЛА.

А потому – я не сторонник средних авианосцев. Хотя, конечно, по сравнению с малыми авианесущими кораблями – это уже большой шаг вперед.

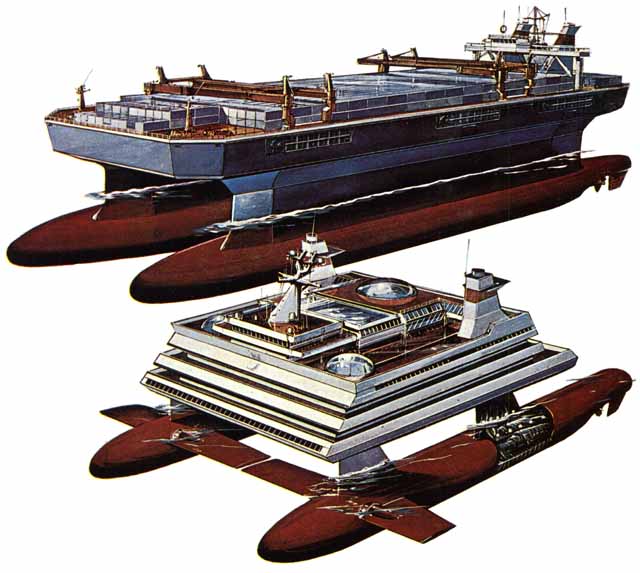

Авианосцы нетрадиционной схемы – катамараны и тримараны

Сторонники данной точки зрения опираются на тот факт, что корабль подобной схемы потенциально может обладать немыслимыми для традиционных авианосцев боевыми качествами. В доказательство этих постулатов предъявляются результаты испытаний кораблей подобных схем – так, например, модельные эксперименты показали, что суда типа «Трисек» (на рисунке он сверху)

имея водоизмещение в десятки тысяч тонн смогут развивать скорость до 40 уз, а в военном варианте — даже до 80 уз.

Также подкупает наличие широкой палубы на кораблях катамаранного типа – авианосцу в самый раз.

Увы, ничто в этом мире не дается бесплатно. Многокорпусная конструкция чрезвычайно сложна, и обойдется куда дороже обычного водоизмещающего корпуса. К тому же корпус катамарана испытывает куда большие напряжения чем корпус обычного судна. Соответственно конструкцию приходится делать прочнее, а значит и тяжелее. Катамаран, при прочих равных условиях заведомо и сильно проигрывает в полезной нагрузке обычному судну равного веса. В то же время высокие скорости для катамаранов достижимы только при очень мощной ГЭУ – добиться энерговооруженности, потребной для того чтобы развить 40-60 уз можно, но для этого нужно прирастить мощность ГЭУ как минимум вдвое относительно классического корабля той же массы. Вот и выходит – теоретически можно создать авианосец-катамаран со скоростью в 45-50 узлов – но больший вес корпуса и большая мощность ГЭУ практически не оставят место для авиагруппы.

Не наш выбор – по крайней мере для авианосца.

Тяжелые авианосцы.

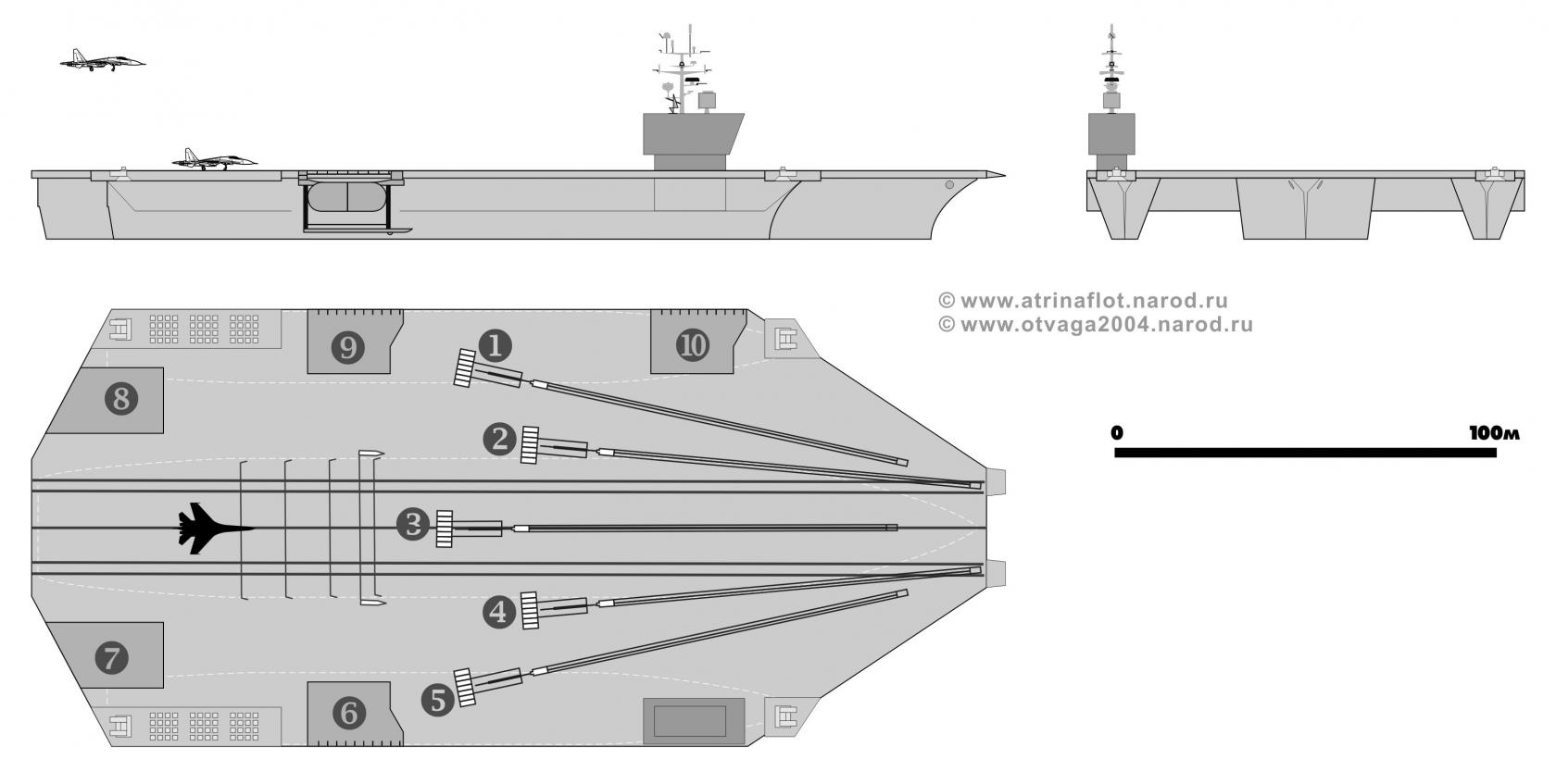

Как ни крути – а это единственное верное решение. И мы почти пришли к нему, создавая ТАВКР «Ульяновск» Атомный корабль в 75 тыс.тонн полного водоизмещения, оснащенный катапультами, имел бы полноценную и универсальную авиагруппу в 70 ЛА – 24 Су-33, 24 Миг-29К, 4 Як-44ДРЛО и 18 вертолетов.

ТАВКР был чрезвычайно хорош для своего времени – имея на вооружении достаточное количество самолетов, куда более совершенных чем их американские визави (как ни крути «Томкэту» не равняться с Су-33, а Ф/А – 18 и уж тем более Интрудерам –– с Миг-29К) он превосходил стандартную авиагруппу атомных авианосцев США. Авианосная многоцелевая группа (АМГ) в составе этого ТАВКР, 1-2 РКР да пары-тройки БПК вполне была способна «уделать» классическую американскую АУГ.

Увы, распад СССР положил конец созданию этого могучего корабля. Немедленно нашлась импортная фирма, предложившая контракт на строительство большегрузных гражданских судов, причем настолько больших, что строить их можно было на одном-единственном стапеле – естественно на том, на котором строился «Ульяновск». Конечно же, прибыль от исполнения этих контрактов гарантировала самостийной Украине небо в алмазах… Но стоит ли удивляться тому, что после разделки «Ульяновска» на металл за ради освобождения стапеля, оная фирма почему-то расхотела заключать какие бы то ни было контракты? Я далек от того, чтобы упрекать тогдашнее руководство Украины в содеянном – в конце-концов, шансов на достройку «Ульяновска» не было никаких.

Но это не смягчает убийственной мрачности факта, достойного украшать первую страницу книги рекордов Гинесса: ТАВКР «Ульяновск» — единственный в мире тяжелый авианосец, уничтоженный коммерческим предложением.

Тем не менее, как ни крути, в настоящее время проект этого ТАВКР несколько устарел. Как бы ни был хорош для своего времени Су-33 – на смену четвертому поколению истребителей приходит пятое, и новый, перспективный авианосец РФ нужно создавать уже под ПАК ФА, или Т-50К, слухи о проектировании которого уже вовсю распространяются, и не верить им нет никаких оснований…

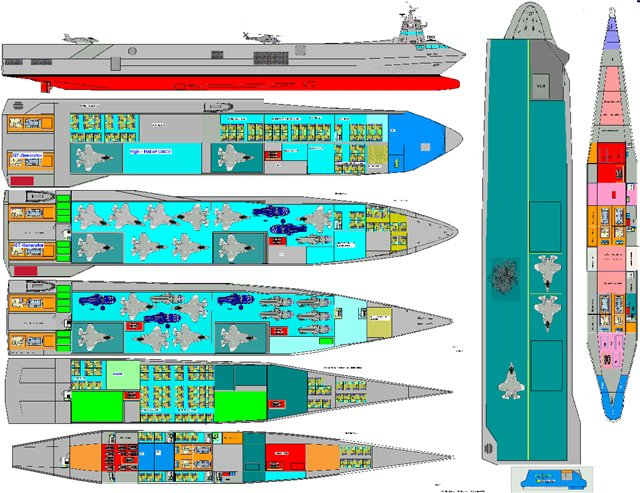

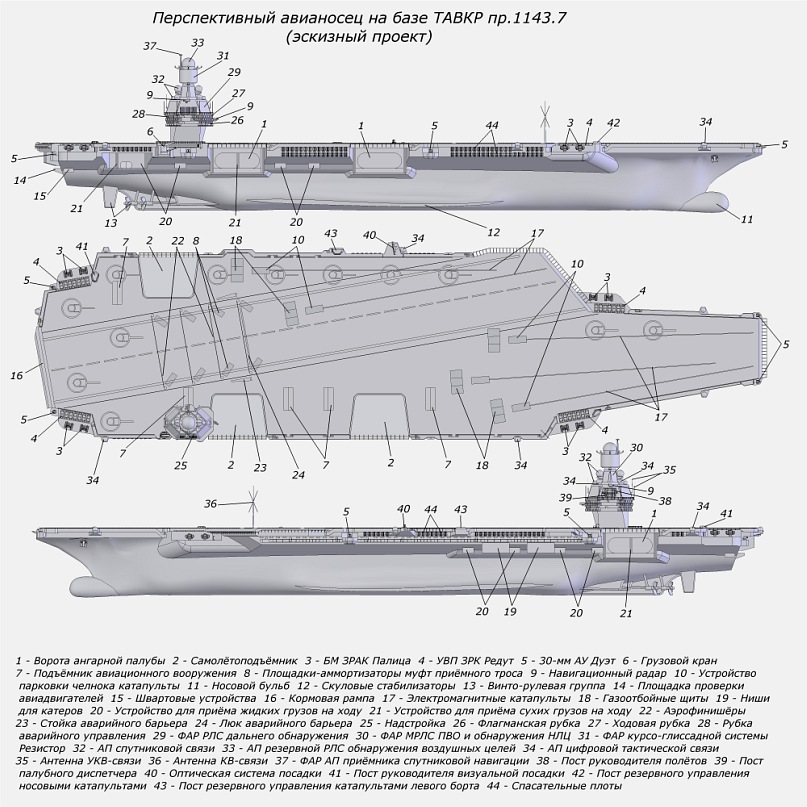

Итак, примерные характеристики перспективного авианосца РФ

Водоизмещение полное – 85 тыс.тонн.

ГЭУ – 2 атомных реактора совокупной мощности примерно 260 000 л.с.

Скорость полного хода – 30 уз

Длина – 300 м по ватерлинии, 320 м – наибольшая

Ширина – 39 метров по ватерлинии, 79,5 м – наибольшая

Осадка – 11 м

Вооружение – 4 УВП Полимент-Редут» по 16 ячеек каждая. В одной ячейке — 4 малые ЗУР с дальностью 40-50 км (9М96Е или лучше), либо 16 противоракет ЗУР 9М100 – с дальностью 15 км.

8 установок «Панцирь М»

Авиагруппа – 72 ЛА в составе

40 – Т-50К – «оморяченный» ПАК ФА

8 – Т-50КР – самолет РЭБ на базе Т-50К (аналогично Е/А-18 Grouler)

6 – самолетов ДРЛО

18 – вертолетов ПЛО

Поскольку я так и не смог определиться что лучше – чисто катапультный авианосец или авианосец с катапультами и трамплином, то вынужден принять волевое решение – ДОПУСТИМ, что чисто катапультный авианосец все же лучше. В этом случае – 5 паровых катапульт.

Как это ни удивительно, в сети мне попался рисунок корабля, который почти на 100% отвечает моим представлениям о перспективном российском авианосце. Прошу любить и жаловать:

P.S. Следующая статья будет посвящена тактике боя авианосной авиации и характеристикам перспективной палубных самолетов.

Тут нужно упомянуть о том,

Тут нужно упомянуть о том, что в СССР 30-х годов полугусеничники разрабатывались исключительно по схеме Кегресса, причем с фрикционным зацеплением. Проблема данной схемы была в том, что фрикционное зацепление в условиях грязи и глубокого снежного покрова показало низкую надежность из-за забивания грязи (или снега)между гусеничной лентой и ведущим барабаном — гусеница начинала проскальзывать и слетать. Единственный рабочий образец полугуся, выпускавшийся серийно ЗиС-42, был разработан с учетом этой неприятной особенности и имел принудительное зацепление (ведущее колесо звезчатое) — и то проигрывал в сравнении с полноприводными грузовиками.

В общем, часть исследователей предвоенного автопрома признают, что эпопея с "кегрессами" была по сути тупиковой.

Вообще по теме автомобилей Второй Мировой войны могу порекомендовать книги Евгения Кочнева из серии "Война моторов", скачать можно здесь:

"Автомобили Красной Армии 1918-1945"

http://www.kodges.ru/86138-avtomobili-krasnoj-armii-1918-1945.html

"Военные автомобили вермахта и его союзников"

http://ilikebooks.ru/35677-kochnev-evgenij-voennye-avtomobili-vermaxta-i-ego.html

"Военные автомобили союзников"

http://mixeda.net/books/7535-evgenij-kochnev-voennye-avtomobili-soyuznikov.html

почему же использовали

почему же использовали устаревшее шасси? ведь торсионная подвеска на лёгких плавающих машинах появилась уже в конце 30х так что при желании можно было использовать адаптированное шасси на броневике, как сделали это в 1942, но тогда уже было поздно- как всегда спохватились когда жареный петух клюнул

Ну, хотя плюсы от

Ну, хотя плюсы от использования полугусеничной схемы очевидны, но ведь не настолько, чтоб много лет напроч игнорировать полноприводную технику! Те же ЗиС-22, были бы куда круче, если бы в дополнение к кегрессу имели ещё и привод на переднюю пару. Но для того чтоб осуществить это в условиях советской системы, надо было как минимум запустить в серию полноприводные ЗиСы. А это сделать сперва не давали маниакальные увлечения теми же полугусеничниками, а потом война.

Надо было всё-таки купить у немцев тот миленький полугусеничный арттягач, который они разрабатывали по заказу РККА ещё в ЕМНИП 1932 году… Наши охломоны от него в итоге почему-то отказались, а в вермахте он служил "верой и правдой" до самого конца войны.

Спасибо за напоминание о БА-30, коллега. Машина столь же интересная, сколь и бессмысленная, по причине негодности как самого кегресса, так и очевидной слабости используемого шасси.

С уважением, Ansar.

В 40-41 наши артиллеристы

В 40-41 наши артиллеристы проводили испытания полугусеничников Германии. В рапорте на имя Кулика были отмечены неудовлетворительная проходимость, сложность эксплуатации, и повышенный радиус разворота. Если вспомнить, по мемуарам Грабина, маниакальную страсть к сокращению габаритов пушек, но в отказе покупать лицензию на ганомаги нет ничего удивительного. Вообще страсть к полугусеничникам терзала наших конструкторов ещё в шестидесятые годы.

На ЗиС-22 была реализована

На ЗиС-22 была реализована схема "кегресса" с фрикционным зацеплением, так что один хрен тягачь никакой.

Кстати, эксплуатировавшиеся в РККА американские полугусеничные БТР как раз имели сочетание модифицированного движителя "кегресса" (движитель Канингхэма, с принудительным зацеплением) с приводом на переднюю ось — и то в условиях нашего бездорожья вели себя хуже, чем ленд-лизовские-же грузовики 6х6.

А вот полноприводные грузовики (несмотря на то, что опытные машины проходили обкатку в 1940-м) в серию не успели, причем по вполне прозаической причине — отсутствие валового производства ШРУС-ов (проблемы с закупом оборудования из-за эмбарго по поводу Зимней войны 1939-1940).

Насчет немецких "полугусей" — тягачи т БТР с "шахматной" подвеской с одной стороны были достаточно совершенны и имели неплохую проходимость при довольно высокой эксплуатационной скорости. Кроме того, гусеницы имели механизм подтормаживания, что положительно сказывалось на маневренности.

Заплатили за это изрядной ценой — тяжелый 12-тонный полугусеничный тягач стоил вполовину меньше, чем Т-4; да и сложность конструкции была чрезмерной.

Но вот были у немцев полугусеничники "Маультир", разработанные именно как сравнительно простые варианты армейских грузовиков и тягачей на базе коммерческих грузовиков (Опель, Форд, КДМ) с задним мостом выполненным на базе гусеничного движителя Карден-Ллойд, вот такой вот вариант полугуся в СССР 30-х годов был бы вполне реален.

Маультир на базе коммерческого грузовика "Форд":

полугусеничные «Мулы» ещё и

полугусеничные "Мулы" ещё и во франции вроде были, а уж там военное ведомство было не менее консервативным чес советское, так что было бы желание сделали бы хоть на базе серийной подвески "виккерс мк е", я думю что её вполне реально было адаптировать. Могу ошибаться но кажется у лягушатников полугусеничники были с задней осью от танкеток

Факт!

С уважением, Ansar.

Факт!

С уважением, Ansar.

Про развитие автомобиля в Про развитие автомобиля в СССР — http://auto-history.narod.ru/ Взято от туда. Сколь бы дешевым не было производство трехосных модификаций грузовиков, их проходимость оказывалась недостаточной с точки зрения военных. Начавшаяся вторая мировая война недвусмысленно подчеркнула этот тезис. И неудивительно, что мысль о создании многоосной полноприводной машины занимала умы конструкторов уже лет за десять до начала военных действий. Но для того чтобы сделать передний мост ведущим, существовали определенные инженерные трудности. Требовался компактный и надежный шарнир равных угловых скоростей. Создание его конструкции для автомобилей повышенной проходимости стало таким же поворотным пунктом в их технической эволюции, как для вертолетов — механизма автомата-перекоса. Самый простой путь — сдвоенный карданный шарнир традиционного типа — оказался довольно громоздким. Появившиеся на перед-неприводных легковых моделях сухариковые шарниры "Тракта" еще никем не применялись на грузовиках повышенной проходимости. Наибольший интерес представляли шариковые карданные шарниры "Вейсс" и "Рцеппа". Очень компактные, они на первый взгляд были несложными, но технология их массового производства содержала массу тонкостей, и заводы, желавшие применять такие шарниры, стояли перед выбором или покупать готовые изделия, или делать их самим, приобретя лицензию, или, потеряв много времени, самостоятельно решить задачу без затраты валюты. Так оказалось, что для оперативного освоения выпуска полноприводных автомобилей не столь важно разработать конструкцию привода, сколько… Подробнее »

Уважаемый коллега! Мы это

Уважаемый коллега! Мы это нелепое объяснение все читали. Оно было бы вполне уместным, если бы ШРУСы буржуи изобрели в 39-ом году, запатентовали и тут же наглухо засекретили.

Но их же серийно клепали аж с двадцатых годов и продавали в любом виде всем желающим! Наши уроды от автопрома их просто тупо игнорировали полагая, что кегресс решит все проблемы повышения проходимости. Видать стыдно было писать, что только из-за своей тупости и недальновидности просрали как минимум 10 бесценных лет. и лишили страну и армию полноприводного транспорта отечественного производства.

Кто мешал ещё в начале тридцатых строить полноприводные грузовики по типу Джеффери или Даймлер-Крупп — которых не мало оставалось в стране после 1МВ? А потом, закупить и лицензии на производство и весь необходимый станочный парк для выпуска тех же "Рцепп" или "Трактов"?

Ума для этого не хватило и воли. Блин, когда же наши писаки от промышленности научатся честно признавать свои ошибки?

С уважением, Ansar.

Какбэ между разработкой

Какбэ между разработкой ШРУС-ов (середина 20-х) и валовым производством их-же дистанция примерно лет 8-10. Требовалось решить проблемы с трансмиссией, к примеру.

В США, кстати, в начале 30-х (31-32 гг., ЕМНИП) Квартирмейстерский корпус армии провел серьезную работу по созданию схем снабжения исходя именно из обьема грузоперевозок. В результате этого была разработана гамма полноприводных автомобилей (под шифром "Кью-Эм-Си", грузоподьемность от 2.5 до 8 т.), которые были испытаны.

И что? И ничего. Вплоть до начала ВМВ в Европе полноприводные грузовики по заказу армии производились малыми сериями причем разные фирмы делали свои модели (стандартизованные только в плане топлива и грузоподьемности). Конкретно была фирма Мармон-Херрингтон, которая принадлежала инженеру Артуру Херрингтону (который, кстати, как раз и работал в Квартирмейстерском корпусе и приложил руку к разработке грузовиков "Кью-Эм-Си"), выпускали комплекты трансмиссии для переделки коммерческих грузовиков разных фирм в полноприводные, плюс ограничеено делали легкие и средние грузовики 4х4 и 6х6, в основном на экспорт.

Наши в 1932 г. запилили 8-осный полноприводный ЯГ-12 — мотор и элементы трансмиссии импортные.

Французы долго трахались со схемой Кегресса, в итоге запилили ограниченную серию полноприводных грузовиков Лаффли с экзотической бортовой трансмиссией.

В общем, много нюансов в предвоенном автопроме было. И у нас, и в мире.

Всё правильно, коллега. Но

Всё правильно, коллега. Но ежели уж мы сумели такую хрень как танк Кристи на конвейер поставить (на который в той же Америке тоже смотрели со скептицизмом), то уж ШРУСы-то к середине тридцатых какнить да осилили бы. При соответствующих воле и желании.

С уважением, Ansar.

А на базе этого Б-30 можно

А на базе этого Б-30 можно было слепить и легкий полугусенечный БТР.

Нужно было! Короткая база =>

Нужно было! Короткая база => огромная геометрическая проходимость

Пытались на базе ЗиС-42 БТР

Пытались на базе ЗиС-42 БТР делать (http://alternathistory.org.ua/bronetransporter-tb-42-sssr).

Неудачно.