Сиротливый фронт: война на Балканах

Пока бригады Лохвицкого и Марушевского защищали Реймс, другие части сражались на одном из самых глухих и по сей день малоизвестных фронтов мировой войны — под Салониками.

Само появление этого фронта произошло в результате прихотливого стечения обстоятельств. Как известно, спусковым крючком мировой войны послужил вопрос о судьбе Сербии. На первом её этапе государство балканских славян дало неприятелю неожиданно жесткий отпор. Сербы дали жестокий бой австрийцам. Однако весовые категории сторон были слишком разными. К тому же, к Центральным державам присоединилась Болгария. В России этот шаг и по сей день часто вспоминают с гневным недоумением, и всё же следует учитывать события, произошедшие незадолго до мировой войны. Буквально за считанные месяцы до стрельбы в Сараево, положившей начало Первой мировой, на Балканах прошёл короткий вооружённый конфликт между Болгарией и другими государствами региона, включая Сербию. В результате Болгарию преизрядно обкорнали, за её счёт приросли территориями Сербия, Турция, Греция и Румыния. Легко представить чувства, которые испытывали в Софии теперь, когда появилась возможность отомстить хотя бы одному из недавних обидчиков и прирезать свои клочки земли обратно. Так что речь здесь шла не о неблагодарности по отношению к России, а о свежих, буквально вчерашних, обидах со стороны других стран. В любом случае, дело было решено. Болгария обладала, само собой, далеко не грандиозной мощью по меркам Западного или Русского фронта, но на Балканах её вмешательство стало одной из соломинок, сломавших хребет верблюду. Сербская армия, сражавшаяся с величайшим самопожертвованием, быстро истекла кровью и под ударами австрийско-немецких и болгарских войск откатилась к морю, а затем эвакуировалась на остров Корфу. В течение 1916 года Центральные державы оккупировали также Черногорию и Албанию.

Тем временем, на главных фронтах мировой войны начался период окопных мясорубок, и перед союзниками встал вопрос о каких-то альтернативных способах расшатать позиции Центральных держав. Некоторое время в качестве такого «непрямого решения» рассматривали операцию в Дарданеллах, но та завершилась провалом. Возникла идея реанимации фронта на Балканах. В качестве опорной плиты решили использовать территорию нейтральной Греции: тамошнее правительство было не против пропустить войска Антанты. Таким образом, решался вопрос о том, что делать с эвакуированной сербской армией, кроме того, как считалось, Балканы станут новым направлением для давления на неприятеля.

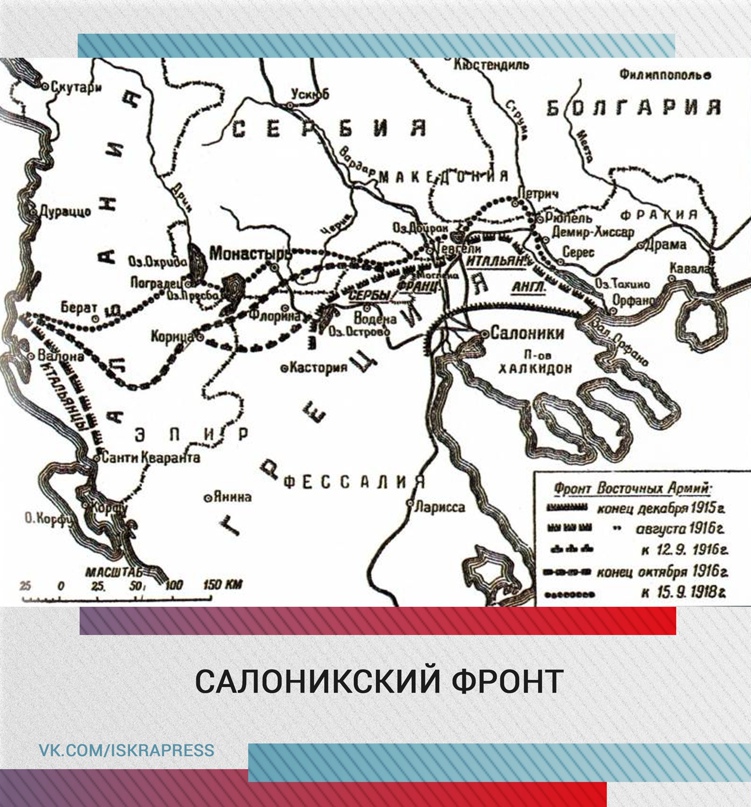

Однако к общему мнению по поводу масштабов и целей высадки союзные командиры так и не пришли. Во Франции и Британии хватало принципиальных противников вообще любой высадки на Балканах как минимум потому, что все, кто воевал бы в Греции или Сербии, автоматически вычёркивались из боевого расписания на главном направлении. Итогом дебатов в верхах стала отправка в Салоники довольно крупного (до 300 тысяч человек), но очень рыхлого контингента. Для действий на этом направлении сформировали Восточную армию под общим командованием французского генерала Серрайля. Антанту в её составе представляло настоящее Вавилонское столпотворение. Здесь были англичане, французы, включая колониальные части, сербы, итальянцы. Вскоре к ним должны были присоединиться русские. Восточная армия высадилась в греческом порту Салоники и действовала вдоль северной границы Греции.

Идея отправить контингент на помощь сербам в принципе не вызывала возражений в России. Символический отряд в 2-3 сотни человек даже был послан — это были главным образом минёры и артиллеристы. Во время крушения сербского фронта две батареи русских артиллеристов, находившиеся в Белграде, были почти полностью уничтожены во время жесточайших боёв за столицу Сербии, прах артиллеристов по сей день покоится на кладбище Ново Гробле. Теперь речь шла о более многочисленном контингенте.

Первоначально речь шла о том, чтобы отправить русские бригады именно на Балканы. Однако 1-я и 3-я Особые бригады в итоге всё же поехали во Францию, а для Салоникского фронта сформировали отдельную 2-ю бригаду, вслед за которой ожидалась еще одна — 4-я.

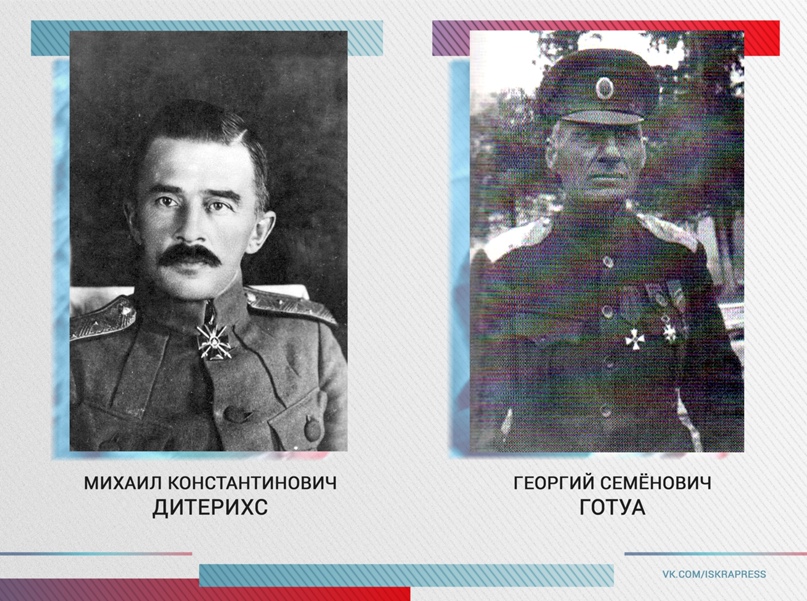

Бригаду возглавил Михаил Дитерихс. Это был испытанный вояка, ветеран Шахэ и Мукдена в Японскую, а позднее — Перемышля и Горлицы в Первую мировую. 2-я бригада высадилась в Салониках в августе 1916 года.

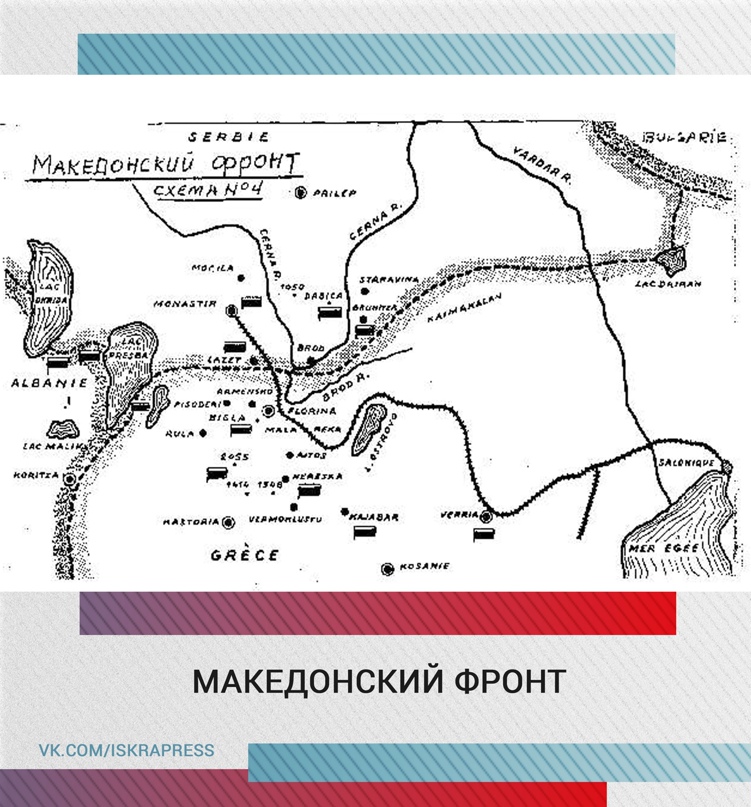

Силы противников в этом регионе были примерно равны. Фронт протянулся вдоль греческой границы с запада на восток. Региональная специфика играла свою роль: в краях, где шли бои, даже сейчас не всё хорошо с дорогами, а в начале ХХ века это была изрядная глухомань. Горы, густые леса с плотным подлеском — лёгкой жизни природа не обещала. Вдобавок, стояла жара, новоприбывших быстро начала косить малярия.

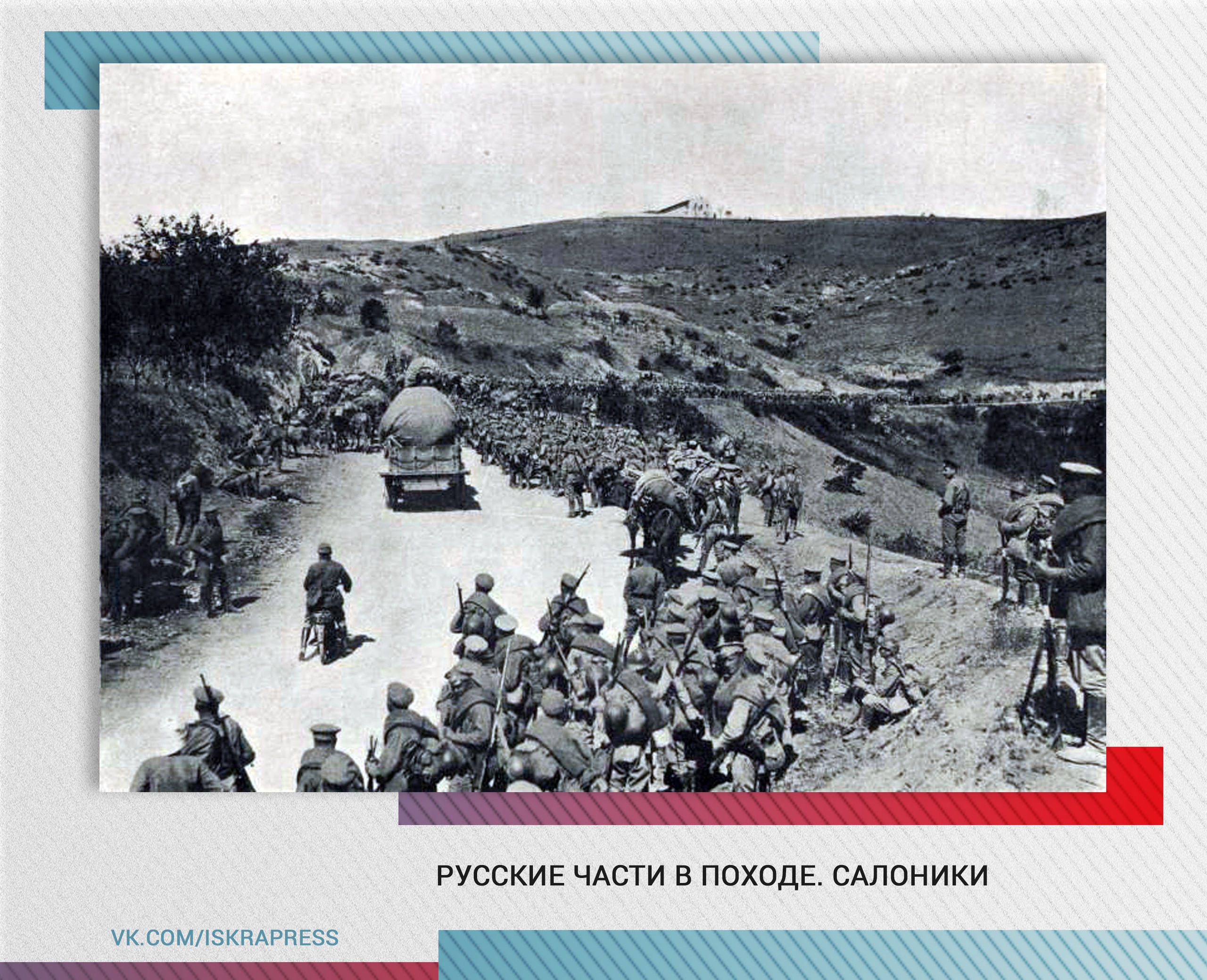

Первые проблемы начались ещё на этапе транспортировки. Французы выделили не лучшие суда, солдаты ехали скученно, вдобавок, транспортам не хватало спасательных средств. Последнее, к счастью, не стало актуальным.

Русские явились на места боёв как раз вовремя. Болгары неожиданно перешли в наступление и теснили сербов. Серрайль задумал парировать это наступление обходным манёвром русских и французских частей в направлении на городок Монастир (нынешняя Битола в Македонии). Вместе с русской бригадой действовала формально сильная группа из двух французских дивизий, но фактически ни русские, ни французы не могли использовать всех сил. С солдатами Антанты эпидемии управлялись быстрее противника. Кроме военной задачи таким образом решалась и политическая: Монастир находится в Сербии, и считалось важным отбить какой-то клочок сербской земли.

12 сентября чаемая атака началась. Наступление Дитерихса встречало сопротивление скорее со стороны сил природы, чем противника. Движение шло по горам, где имелись в лучшем случае едва проходимые тропы. Вдобавок, если кто-то питал иллюзии насчёт нежелания болгар воевать, тому пришлось разочароваться: балканские славяне не собирались переходить на сторону русских или сдаваться. Однако объективные факторы никуда не делись. Болгария — страна бедная, и в среднем русско-французские отряды имели лучшую выучку и техническое оснащение. 2 октября Дитерихс начал готовить генеральное наступление силами собственной бригады, полка зуавов и французских артиллерийских дивизионов. Генерал взял короткую паузу для приведения в порядок своих войск, намереваясь обрушиться на противника всеми силами. Однако болгары не приняли боя: русские, французы и сербы заранее захватили ключевые высоты перед позициями неприятеля, так что противник начал отступать, не дожидаясь окружения и разгрома. Но во время преследования русские наткнулись на сильную укреплённую позицию болгар, которую пришлось брать штурмом с нескольких попыток. Из-за отвратительной проходимости этих мест тылы отстали, наличные силы артиллерии были малы, боеприпасов тем более не хватало. Погода испортилась, зарядили дожди, так что в конечном итоге победа оставалась единственным способом обсушиться и не погибнуть от холода и лишений. Однако Монастир был уже близок, к тому же, на флангах русско-французского отряда удачно действовали сербы, обходными манёврами заставлявшие болгар отходить. К 19 ноября русские вошли в Монастир.

Кампания Дитерихса стала в наибольшей степени подвигом выносливости и организованного марша. Войска понесли ощутимые, но не грандиозные потери погибшими, однако заболевших и раненых было много. Как уже отмечено, тылы отстали, и что было особенно болезненной проблемой, отстали госпиталя. Эвакуация раненых и больных велась чрезвычайно трудно, многие не могли получить даже элементарную медицинскую помощь. На передовых чувствовался недостаток провианта, бригада иногда переходила на «подножный корм», питаясь местной кукурузой. Кампания 1916 года завершилась ощутимыми успехами, но о том, чтобы продолжать атаки зимой, и речи не шло. В любом случае, Монастир был существенным успехом 2-й Особой бригады. Прибывшая тем часом на фронт 4-я бригада уже опоздала к основной кампании.

Однако на этом удачи Восточной армии закончились. Попытки развить успехи по весне 1917 года обернулись кровавым и безуспешным позиционным месивом в худших традициях Западного фронта. Вскоре атаки остановили приказом сверху: командование сочло, что на периферийном театре боевых действий нет смысла драться до последней капли крови. Это распоряжение пришло весьма вовремя. Русские части окончательно выдохлись: в двух операциях, удачной и провальной, они находились в авангарде наступлений. За время боевых действий из 12-тысячного контингента под командой Дитерихса 4400 человек выбыло по боевым причинам, и 8 тысяч переболели, то есть, практически каждый выживший солдат и офицер успел или получить ранение, или перенести болезнь.

Интересно однако, что бригады на Балканах сохранили дисциплину на удовлетворительном уровне, несмотря на революцию дома и ощутимые потери. Здесь не произошло ужасных историй вроде междоусобной стрельбы с применением артиллерии, как в лагере Ла-Куртин. Однако без мерзких эпизодов не обошлось.

Командование Восточной армии обошлось с собратьями по оружию откровенно по-свински: после Октябрьской революции, солдаты были разоружены и заперты в лагерях за колючей проволокой. Затем и на Балканах и во Франции началась сортировка недавних союзников по трем категориям. Во-первых, выделялись в отдельную группу солдаты, желающие продолжить воевать против немцев на условии отсутствия в частях солдатских комитетов и жесткого соблюдения требований дисциплины. Вторую категорию составили рабочие, не воевавшие на фронте, но использовавшиеся для труда во французском тылу. Наконец, люди, не готовые ни к одному из этих вариантов, переправлялись в Северную Африку. Во Франции Занкевич протестовал против идеи, но он уже не представлял никакое правительство, и его просто никто не слушал. Однако многие были собраны на базе в Лавале под началом Лохвицкого. Сам Лохвицкий во время Гражданской войны ушёл в отставку и отправился воевать в Россию, но репатриация рядовых велась в основном уже после войны, и последние русские отправились домой из Франции только в 1923 году.

Так начался распад русского контингента за рубежом. Подавляющее большинство солдат в итоге оказалось на работах во Франции. Однако несколько тысяч человек поехали в Африку, где многие работали в сельском хозяйстве, на железных дорогах, в промышленности и даже торговом флоте — на положении то ли гастарбайтеров, то ли каторжников. Многие посадили здоровье и умерли в непривычном климате на тяжёлых работах. Люди убегали даже в испанское Марокко. Несколько сотен человек записалось во французский Иностранный легион. В итоге распределение оказалось следующим. На Балканах 14,5 тысяч человек — на работах, тысяча уехала волонтёрами воевать во Францию, 4,5 тысяч переправлены в Африку, 1195 человек — в Иностранный легион, некоторое число солдат и офицеров польского происхождения пошли служить в польские национальные части. Во Франции на 6 января 1918 года 11522 человека числились в рабочих командах, 4746 — отправлены в Африку, 252 — волонтёры во французских частях, под стражей — 12 человек.

Занкевич пытался выступить с проектом сбора всех сил, желающих продолжать войну, на Балканах, но это уже было невозможно. Однако в этот мрачный момент распада Русского экспедиционного корпуса возникла новая идея, и здесь началась последняя глава русского участия в войне на Западном фронте.

источник: https://vk.com/@iskrapress-pasynki-voiny-chast-iii