Палубный бомбардировщик-торпедоносец Мицубиси B5M «Мэйбл». Япония

В 1935 году, когда победитель конкурса спецификации 9-Shi на палубный торпедоносец В4Y1 еще только проходил испытания, технический отдел штаба авиации флота Kaigun Koku Hombu объявил о новом конкурсе проектов.

Дело в том, что итогами предыдущих трёх конкурсов на этот класс машин, проходивших с 1932 по 1934 годы, стали достаточно ординарные проекты многостоечных расчалочных бипланов В2М, В3Y и B4Y, составлявших основу палубных авиагрупп Императорского флота в течение всего 3-го десятилетия 20-го века. Эти самолеты были характерным продуктом своей эпохи и отличались друг от друга лишь все более возраставшей мощностью двигателя.

Руководство Kaigun Koku Hombu уже во второй половине 30-х годов резонно осознавало, что качественного скачка в ЛТХ можно было достичь только применив монопланную схему. Поэтому последний конкурс 1934 года изначально рассматривался лишь как временная мера, пока адмиралы в высоких кабинетах пытались определиться с требуемыми характеристиками палубного торпедоносца нового поколения.

Новая спецификация 10-Shi не замедлила появиться летом 1935 года. Требования по скорости будущей машины значительно превышали данные новейшего торпедоносца В4Y1. Требовался самолет с характеристиками намного выше любых созданных ранее в мировой практике. Спецификация морского палубного ударного бомбардировщика программы 10-Shi предусматривала скорость по меньшей мере 330 км/ч, продолжительность полета до 7 часов без нагрузки и до 4 часов с торпедой, а также складные крылья. Требования по вооружению не отличались от предыдущих – 800-кг авиационная торпеда или бомбы такой же суммарной массы, пулемет винтовочного калибра в задней оборонительной установке.

К участию в конкурсе были приглашены два давних соперника – фирмы "Mitsubishi" и "Nakajima". Как ни странно, но победитель предыдущих двух конкурсов, 1-й Авиационный арсенал флота Kugisho в Йокосуке в данном конкурсе участия не принимал. К сожалению, о причинах этого история умалчивает.

О проекте фирмы Накадзима, воплощенном в знаменитом торпедоносце B5N, известном как "Кэйт" по союзной системе обозначений, известно не мало. О нем написаны десятки монографий на разных языках и, надо сказать, заслуженно. "Кейт" провоевал от первого до последнего дня войны и принимал участие в потоплении подавляющего большинства из потерянных кораблей союзников на Тихом океане.

А вот о его сопернике – проекте фирмы Мицубиси обычно упоминают вскользь лишь несколькими скупыми строчками, а между тем машина эта тоже примечательная и успевшая повоевать.

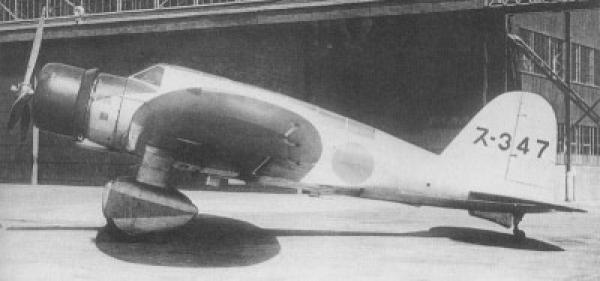

Прототип Ка-16, проходивший испытания в "Судзука" кокутай

Проект Мицубиси, получивший внутрифирменное обозначение Ка-16, возглавил бессменный руководитель конструкторского бюро фирмы по морской авиации 32-летний Дзиро Хорикоши (Jirō Horikoshi). Только что запущенный в серию очень удачный палубный истребитель А5М конструкции Хорикоши позволял надеяться, что технические решения, заложенные в проекте истребителя, можно вполне применить и для более крупной машины.

Большую помощь конструкторской группе Mitsubishi оказало изучение бомбаpдиpовщика Northrop 5A, закупленного в США в 1935 году. На этом самолете были внедрены результаты работы по закрылкам, выполненные NACA двумя годами ранее, и он был очень передовым для своего времени. Его конструкция была развита в Америке принятием убираемого шасси и более мощного двигателя в серии легких бомбаpдиpовщиков Northrop A-17.

Учитывая особую важность задачи, поставленную перед конкурсантами, Kaigun Koku Hombu предоставило доступ к американскому самолету обеим фирмам, поэтому неудивительно, что конструктивно оба проекта не сильно отличались друг от друга. Оба имели цельнометаллическую конструкцию с дюралевой обшивкой. Лишь рулевые поверхности обшивались полотном. На обоих самолетах присутствовали щелевые закрылки и закрытая трехместная кабина экипажа. Лишь на проекте Мицубиси Ка-16 за кабиной располагался массивный гаргрот, переходящий в киль большей площади.

Хорикоши, имея перед глазами успех своего истребителя А5М с неубирающимся шасси, повторил его и на проекте Ка-16, закрыв колеса массивными "штанами" обтекателей. Отказался он и от механического привода складывания крыла. Резон в таком упрощении был. Мощности двигателей того времени еще не достигли тех мощностей, когда любая выступающая часть самолета изрядно съедала летные данные. А лишнее усложнение конструкции с внедрением гидравлических и электрических систем было лишь поводом для головной боли. Поэтому проект Мицубиси был достаточно консервативен.

На Накадзиме же, напротив, сделали ставку на инновации, оснастив свой проект убираемым шасси и гидравлическим приводом складывания крыла. И надо сказать, что впоследствии опасения Хорикоши подтвердились – конкуренты на серийных "Кейтах" впоследствии отказались от гидравлики, и техники на авианосцах складывали консоли вручную. Хорикоши в проекте своего Ка-16 изначально предусмотрел ручное складывание консолей. А лишнее аэродинамическое сопротивление, создаваемое неубирающимися шасси, компенсировал применением самого мощного из имеющихся двигателей – MK8 Mitsubishi Kinsei-3, 14-цилиндровой двухрядной звезды взлетной мощностью 910 л.с (840 л.с – номинальная) с трехлопастным винтом, шаг которого изменялся вручную на земле. Оба конкурента были готовы практически одновременно, взлетев в январе 1937 года. При этом Ка-16 показал даже несколько меньшую скорость – 355 км/ч по сравнению с 368 км/ч у прототипа В5N, все же превысив требования спецификации.

Оба самолета проходили испытания в течение всего 1937 года, идя практически вровень. Мнения флотских строевых летчиков в отношении этих машин разделились практически поровну. С одной стороны проект Накадзимы выглядел более прогрессивно, но как раз это-то и пугало традиционно консервативных японцев. Опасения вызывали еще неотработанные гидравлические системы. Поэтому чаша весов склонялась к более традиционной конструкции Дзиро Хорикоши.

В конце 1937 года Ка-16 был официально принят на вооружение как "Палубный штурмовик флота Тип 97" с коротким обозначением В5М1. Но, не желая оставлять без внимания очевидно более перспективную конструкцию Накадзима, и второй проект был также принят на вооружение под тем же обозначением. Чтобы отличить две машины одинакового назначения за проектом Накадзима закрепили обозначение Тип 97 модель 1, а проект Мицубиси – Тип 97 модель 2. Обе машины были запущены в производство параллельно.

Палубный торпедоносец В5М1 "Мэйбл" в Судзука кокутай

К сожалению для руководства Мицубиси, конкуренты из Накадзима быстро справились с детскими болезнями своего B5N1 и Kaigun Koku Hombu окончательно определилось с выбором. В начале 1940 года после выпуска 125 экземпляров В5М1 самолет был снят с производства.

Начиная с 1939 года на большей части серийных машин В5М1 устанавливался более мощный двигатель MK8D "Кинсей-43" мощностью 1080 л.с., что позволило поднять максимальную скорость до 381 км/ч – даже больше, чем у новой версии "Кэйта" В5N2, в 1939 году сменившей на конвейере B5N1. Но улучшение характеристик проекта Мицубиси уже не повлияло на решение Kaigun Koku Hombu, сделавшей окончательный выбор. Версия Мицубиси B5M1 с новым мотором получила обозначение Тип 97 модель 61.

Первой боевой частью, получившей эту машину в конце 1938 года стал только что образованный "Сузука" кокутай (Suzuka Ku.), расквартированный в префектуре Миэ на восточном побережье острова Хонсю в Японии. "Сузука" кокутай представлял собой учебно-разведывательное подразделение, основой матчасти которой составляли учебно-боевые машины Mitsubishi K3M. Первые несколько серийных В5М1 проходили там "обкатку" строевыми пилотами.

Вопреки распространенному мнению об участии торпедоносцев Мицубиси в боевых действиях в Китае, ни одного из них на континент не попало.

К моменту окончательного решения флота о снятии с производства торпедоносца Мицубиси и укомплектования боевых частей палубных авиагрупп и береговых кокутаев машинами Накадзима, все выпущенные В5М1 поступили на вооружение учебно-боевых частей, дислоцированных в метрополии. К началу 1941 года эти машины получил "Оита" кокутай (45 штук), "Уса" кокутай (63 штуки) и "Омура" кокутай (16 штук). Эти подразделения являлись учебно-боевыми частями, дислоцированными в районе военно-морской базы Куре, осуществляя в ходе начавшейся войны противолодочное патрулирование района базы.

После того как война начала приобретать все более затяжной характер, в Японии постепенно стала ощущаться нехватка современной боевой техники. Боевые самолеты из тыловых частей постепенно начали бросаться в бой. Не стал исключением и торпедоносец В5М1.

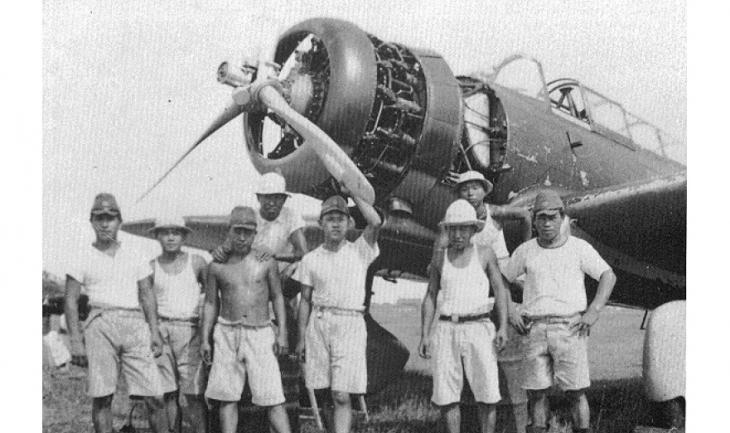

Некоторое количество этих машин в 1942 году было направлено в состав 33-го кокутай, ведущего изнурительные боевые действия в Юго-восточной Азии на острове Целебес в современной Индонезии. Там они попались на глаза союзникам, которые посчитали торпедоносец Мицубиси более ранней моделью хорошо известного "Кэйта" и, не мудрствуя присвоили ему обозначение "Kate-61". Впоследствии, правда, ошибка была выявлена и название изменили на "Mabel". Впрочем, изредка попадавшиеся союзникам машины этого типа в равной степени обозначались обеими именами.

Палубный торпедоносец В5М1 "Мэйбл" в 33-м (932-м) кокутай на Целебесе, 1942 год

Точное количество "Мэйблов" в составе 33-го кокутая не известно. Они исправно летали на патрулирование прибрежных районов. В конце 1942 года 33-й Ku. прошел переформирование и стал 932-м кокутаем. Летом 1943 года в его составе все еще числились несколько "Мэйблов". Один из них 23 июня 1943 года, пилотируемый капитаном Кино совершил таран лидера группы тяжелых бомбардировщиков В-24, бомбивших городские кварталы Макассара.

Бомбардировщики В-24 из 5 ААF несколько дней подряд безнаказанно утюжили порт и город, нанося ущерб не столько японцам, сколько гражданскому населению. Сёса (капитан-лейт.) Кино, высадив своего стрелка и штурмана, в одиночку поднялся в воздух и атаковал противника. На глазах у сотен свидетелей "Мэйбл" врезался в огромную машину. Взрыв превратил оба самолета в облако обломков.

Отважному японскому летчику благодарные индонезийцы поставили памятник в окрестностях Макассара и даже сохранили его после войны, не позволив голландцам снести его. Так гласит легенда. Где здесь кончается правда, а начинаются домыслы сказать сложно. Но американцы действительно потеряли в тот день в том районе один В-24. На базу не вернулся экипаж лейтенанта Роберта Л. Кристоферсона из 65-й эскадрильи 43-й бомбардировочной группы.

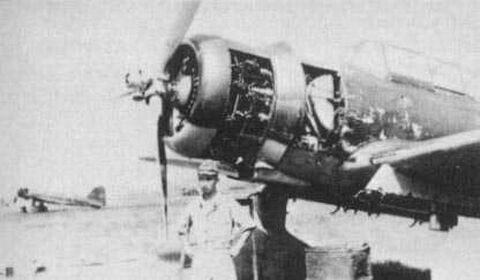

Несколько торпедоносцев В5М1 "Mabel" какое-то время находились в составе палубной авиагруппы эскортного авианосца "Уньё" ("Unyō") в период июля — октября 1942 года, о чем свидетельствует хвостовой код СI-06 на одной из немногочисленных сохранившихся фотографий этой машины, найденной на атолле Трук.

Разбитый В5М1 на Труке в 1943 году. Хвостовой код СI-06 определяет принадлежность машины к эскортному авианосцу "Уньё".

Есть свидетельства, что торпедоносцы В5М1 "Mabel", участвовавшие в боевых действиях по противолодочному патрулированию, иногда получали дополнительное "переднее" вооружение из пары крыльевых 7.7-мм пулеметов. Также дооборудовали некоторые торпедоносцы "Kate".

К концу войны торпедоносцев этого типа уже практически не сохранилось. Но последнюю точку в войне этим машинам еще довелось поставить в боях за Окинаву.

В ходе подготовки к обороне Окинавы в марте 1945 года на авиабазе Кушира, близ города Каноя, – бывшего учебного "Кушира" кокутай было сформировано одно из крупнейших подразделений "специальных атак". Здесь расположился "Хякурихара" кокутай (Hyakurihara Ku.), куда собрали последние резервы японской морской авиации с остатков сильно поредевших разных частей. В пяти хикотаев (эскадрилий) "Хякурихара" кокутай. В этой части в апреле 1945 года числилось по крайней мере пять торпедоносцев В5М1 "Mabel". По две машины этого типа имелись в составе эскадрилий "Сейки-1" и "Сейки-2" и один "Мэйбл" в составе "Сейки-3".

Во время массированных атак камикадзе против американского флота вторжения у Окинавы эти эскадрильи погибли в полном составе 28 апреля, 4 мая и 11 мая соответственно. По крайней мере одному из торпедоносцев В5М из "Сейки-2" 4 мая, по свидетельству очевидцев, удалось добиться попадания в американский корабль (наиболее вероятно попадание в ракетный катер LSMR-194, который от полученных повреждений затонул). В состав экипажа входили пилот – итто хико хэйсо (гл. старшина) Аричигами, штурман – тюи (лейтенант) Ирагаши и стрелок – нито хико хэйсо (старшина 1-й ст.) Нэгеси.

На этом история палубного торпедоносца Мицубиси В5М1 "Mabel" завершилась. Оставшийся в тени своего более удачливого "коллеги" Накадзима В5N, он все же сумел оставить след в истории авиации.

Взлет бомбардировщика "Мэйбл" из одной из эскадрилий специальных атак "Хякурихара" кокутай. Апрель-май 1945 года у Окинавы

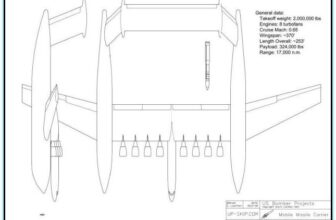

ТТХ:

Модификация: B5M1

Размах крыла, м – 15.30

Длина, м – 10.23

Высота, м – 3.12

Площадь крыла, м² – 37.95

Нормальная взлетная масса, кг – 4000

Тип двигателя: 1 ПД Мицубиси MK8D Кинсей-43

Мощность, л.с.: 1×1080

Максимальная скорость, км/ч – 381

Практическая дальность, км – 2187

Практический потолок, м – 8260

Экипаж, чел. – 3

Вооружение: один 7,7-мм Тип 92 пулемет на турели в конце кабины, иногда два крыльевых 7.7-мм пулемета Тип 97; 800-кг торпеда или 750 кг бомб.

!!! Супер! Вот из чего надо

Впечатляет!!!!

Впечатляет!!!!

Да, этот проект поражает

Да, этот проект поражает своим внешним видом… Спасибо за подробный материал!

+++++

Только надо было его не в этот раздел, а в этот или этот. Ведь при всей своей необычности это всё же не АИ-творчество, а реальный проект!

redstar72 пишет:

Да, этот

[quote=redstar72]

Да, этот проект поражает своим внешним видом… Спасибо за подробный материал!

+++++

Только надо было его не в этот раздел, а в этот или этот. Ведь при всей своей необычности это всё же не АИ-творчество, а реальный проект!

[/quote]

Пусть модераторы переложат—куда им виднее.

Самолет задумывался для очень больших грузопотоков и в основнов внутри страны.Освоение севера и дальнего востока.

Техническая дичь, абсолютно

Техническая дичь, абсолютно не учитывающая технологии современных аэропортов. только они способных обработать столь большое количество пассажиров.

Сильно напоминает прожекты летающих танков Рафаэлянца, Кристи и Антонова. И такая же дурь

Лишь бы получить деньги на свои фантазии, а не на решение задач создания действительно конкурентных самолетов для мирового рынка. Чтобы самим составлять техническое задание и самим определять, как и что делать. Такое же, как и Макдоннел -Д

Аэродинамическое

Аэродинамическое сопротивление будет колосальным, экономическая эффективность под большим вопросом, как писал ранее крупногабаритные грузы — ограниченный рынок, затратить огромные рессурсы на разработку постройку гиганта чтобы выпустить его в 2-х 3-х экземплярах, просто экономически не выгодно.

E.tom пишет:

Аэродинамическое

[quote=E.tom]

Аэродинамическое сопротивление будет колосальным, экономическая эффективность под большим вопросом, как писал ранее крупногабаритные грузы — ограниченный рынок, затратить огромные рессурсы на разработку постройку гиганта чтобы выпустить его в 2-х 3-х экземплярах, просто экономически не выгодно.

[/quote]

В общем при продувках якобы выяснился положительный эффект от этих стоек.Вообще он (модель естественно) продувался и цифры не из пальца высосаны.

Эма машина создавалась в конце СССР когда он благоденствовал.И под грузообороты которые предполагались экономически обоснованные.Вообще планировались построить не 2-3 а до 50.

Кроме крупногабаритных грузов он мог возить и контейнеры.

Он конечно огромен но проектирование могло быть и не таким затратным как на первй взгляд.На одном из вариантов планировалось крыло от Руслана или Мрии.

гело пишет:

Эма машина

[quote=гело]

Эма машина создавалась в конце СССР когда он благоденствовал.И под грузообороты которые предполагались экономически обоснованные.Вообще планировались построить не 2-3 а до 50.

[/quote]

Коллега, Вы сами то текст читали?

Что там пишется:

"В 90-х годах на ЭМЗ Мясищева разрабатывался в рамках конверсии сверхтяжелый многоцелевой самолет.Разработка велась под руководством Ю.И.Белько."

Какое там благоденствие? Все сидели без заказов и занимались свободным творчеством, в надежде, что кому то и где-то, что-то будет интересно:

"Модификации. МГС-6 — основной вариант; МГС-8 — вариант с увеличенной массой.

…..

Состояние. В стадии разработки эскизного проекта.

Дополнительные сведения. Разработка самолета началась в 1992 г.

Самолет предназначен для перевозки крупногабаритных грузов (энергетического оборудования-корпуса реакторов АЭС, парогенераторы, рабочие колеса турбин ГРЭС; оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов — ректификационные колонны, реакторы, абсорберы и т. д.), унифицированных грузовых контейнеров и гондол-танкеров (для жидких и сыпучих грузов). В экстремальных случаях возможна перевозка пассажиров."

http://www.libma.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_kosmonavtika_1995_06/p9.php

Вы серьезно будете нам утверждать, что кого-то в 1992 году интересовала перевозка крупногабаритных грузов?

интерессно,а вреальности

интерессно,а вреальности такой бы аппарат взлетел бы?

vladimir1980vladimir

[quote=vladimir1980vladimir]

интерессно,а вреальности такой бы аппарат взлетел бы?

[/quote]

Этот аппарат в реальности и разрабатывался, и разрабатывали его профессионалы из ЭМЗ им. Мясищева. Надо полагать, они считали, что летать будет :)) .

Да разработать то они мастера

Да разработать то они мастера что угодно.У Кира булычева вон вообще из Венеры Меж галактический звездолёт создали.

(Тема не указана)

Читал.Я его из книги

Читал.Я его из книги компилировал.Тема началась в 90-х.Разработка велась под предыдущие экономические выкладки и прогноз по грузопотоку СССР на 2000г.

Скоее всего надежда была.Да м проект шел по инерции.

—Людей которые думали о будущем своей страны и ее дальнейшем развитии.

Или вы считаете что после 92г ничего крупногабаритного перевозить не надо.Да был провал в 20 лет но Россия из него выберается и выберется …..

И вполне возможно что проект возродиться на другом техническом уровне.

То что вы привели по ссылке

То что вы привели по ссылке это его варианты прорабатывающиеся позднее.

++++++++++

Шикарный аппарат.