Палубные торпедоносцы Nakajima B3N и B4N

Не удовлетворенный качествами палубного торпедоносца Мицубиси Тип 89 — В2М, Императорский Флот Японии в 1932 году составил спецификацию 7-shi, целью которой была разработка новой машины этого класса. Новый торпедоносец было решено создавать без участия иностранных разработчиков силами собственной молодой японской авиапромышленности. Спецификация 7-shi была передана для участия в тендере трем авиастроительным фирмам — Mitsubishi, Nakajima и только что образованному 1-му Морскому Авиационному Техническому Арсеналу в городе Йокосука — "Kaigun Kokusho".

В рамках спецификации 7-shi в 1933 году на Nakajima построили весьма оригинальный вариант под внутрифирменным обозначением Y3B или "Экспериментальный палубный штурмовик флота 7-shi", с коротким названием В3N.

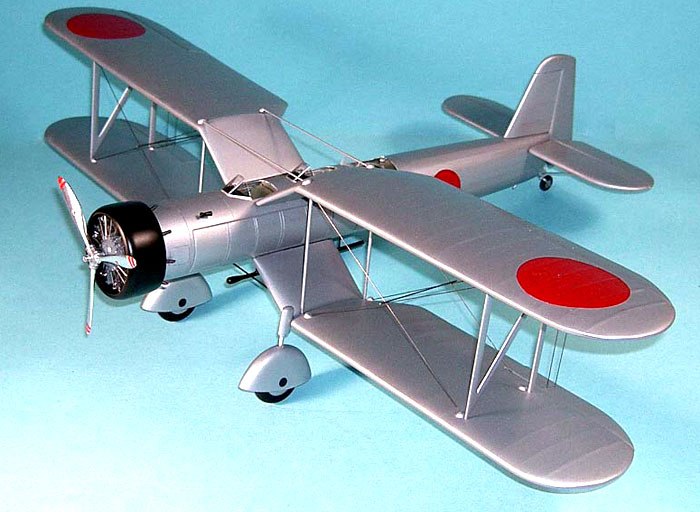

Конструктивно детище Nakajima, разработанное главным конструктором фирмы Takao Yoshida, выглядело весьма прогрессивно по сравнению с конкурентами. В3N представлял собой биплан, верхнее крыло которого было изогнуто в форме чайки вверх, а нижнее, соответсвенно — вниз, получая спереди Х-образную форму. Такая форма верхнего крыла обеспечивала хороший обзор, а нижняя служила в качестве своего рода поплавка для аварийной посадки на воду. Силовой набор фюзеляжа из стальных труб, однолонжеронные крылья также имели металлический каркас, обшивка полотняная за исключением капота двигателя. Стойки неубираемых шасси крепились к нижнему крылу в месте его излома. Вероятно крылья должны были иметь возможность складываться для хранения в ангаре авианосца, но подробности по этому факту отсутствуют.

Самолет оснащался самым современным двигателем из всего тогдашнего ассортимента, имеющегося в Японии — 9-цилиндровым радиальным Nakajima Hikari 2 мощностью 700 л.с. Самолет также оснащался трехлопастным винтом изменяемого шага — весьма прогрессивно для японской авиации начала 30-х годов. Экипаж составлял три человека, для каждого из членов его была предусмотрена отдельная открытая кабина прикрытая плексигласовым козырьком. Вооружение предусматривало лишь один 7.7-мм пулемет в оборонительной кольцевой турели стрелка-наблюдателя. Наступательное стрелковое вооружение отсутствовало. На подфюзеляжном узле могла подвешиваться торпеда или бомба массой до 800 кг или пара 250-кг бомб.

Два прототипа В3N были построены в конце 1933 года и проходили испытания. Однако экспериментальный двигатель Nakajima Hikari 2 оказался недоработан, что послужило нескольким отказам, едва не приведшим к аварии самолета. Ко всему прочему, мощности двигателя было явно маловато для самолета массой без малого четыре тонны. Самолет оказался достаточно инертным, ничем особо не превосходя старые бипланы Мицубиси В2М. Это и послужило поводом для отказа от запуска самолета в серию. Хотя, нет никаких сомнений, что при установке более мощного двигателя торпедоносец B3N показал бы вполне приличные данные и мог бы простоять на вооружении до самой 2-й Мировой войны, соответствуя мировым стандартам. Собственно разработчики самолета пошли по этому же пути, установив на свой прототип более мощный 820-сильный двигатель Hikari 1. Получившийся самолет, обозначенный как B4N участвовал в следующем конкурсе 1936 года по спецификации 9-Shi, но тоже потерпел фиаско.

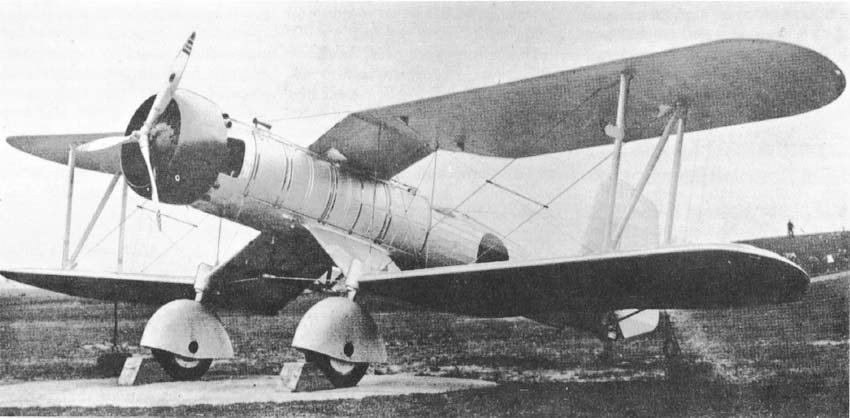

Правда доподлинно не известно, был ли проект B4N продуктом переработки предыдущего B3N или же прототипы были построены заново. В разных источниках по поводу обоих самолетов указываются два прототипа. Скорее всего один прототип был B3N был впоследствии доработан до стандарта B4N путем замены двигателя, а второй B4N был построен с нуля. Конструкция обеих машин идентична, отличаясь лишь двигателем. Единственная сохранившаяся до наших дней фотография одного из прототипов может относиться как к B3N "Экспериментальный палубный штурмовик флота 7-shi", так и к более позднему B4N 9-shi"…

Причина провала проектов Накадзима судя по всему, лежит в плоскости того, что консервативное руководство японского флота, просто напросто побоялось принять на вооружение столь прогрессивный самолет, предпочтя достаточно архаичные, но зато надежные B3Y, а затем и более совершенный B4Y разработанные в 1-м Морском Арсенале Йокосука.

| Модификация | B3N1 или В4N1 — навсегда останется под вопросом! |

| Размах крыла, м | 13.99 |

| Длина, м | 10.01 |

| Высота, м | 3.78 |

| Площадь крыла, м2 | 50.00 |

| Масса, кг | |

| пустого самолета | 2000 |

| нормальная взлетная | 3800 |

| Тип двигателя | 1 ПД Nakajima Hikari 2 |

| Мощность, л.с. | 1 х 700 |

| Максимальная скорость , км/ч | 222 |

| Крейсерская скорость , км/ч | 178 |

| Практическая дальность, км | |

| Продолжительность полета, ч | 6 |

| Максимальная скороподъемность, м/мин | 250 |

| Практический потолок, м | 5500 |

| Экипаж, чел | 3 |

| Вооружение: | один 7.7-мм пулемет одна 800-кг торпеда или 1х 500-кг или 2х 250-кг бомбы |

Мне кажется, что эта артсистема показательна в части подтверждения того, что генералы готовятся к прошедшей войне. Как противотанковая система она слишком долго переводится из походного в боевое, да и как не противотанковое — тоже. Вероятность попасть по маневрирующему танку относительно медленным снарядом мала, а дальность прямого выстрела существенно меньше чем у танкового орудия. Вес большой (3,2т), что почти на 1т больше, чем М-30, хотя и при 30% увеличении дальности стрельбы (только у нее есть дульный тормоз). Так как по дульной энергии она совпадает с гаубицей Д-1, то даже при увеличении длины ствола и начальной скорости вес вполне мог бы остаться на уровне Д-1/М-30 если бы не круговой обстрел.

Клиновой полуавтоматический затвор при раздельном заряжании по моему просто бессмысленность, да еще травмоопасная. На мой взгляд если и делать было новую систему, то в сторону снижения веса и перевода этого калибра в подразделения типа батальон или подразделения сил специального назначения без замены заряда (подобное этому)

«Как противотанковая система она слишком долго переводится из походного в боевое…»

Как уже заметили колеги, это не ПТО, а гаубица. Ну и время перевода из походного положения в боевое: 1,5—2,5 мин, что абсолютно на уровне современных буксируемых артсистем, а не образца 50-ых годов XX века. Остальные претензии, просто придиризм.

Ну и меня больше занимает, а почему по такой же схеме, не создали для СА шестидюймовую артсистему?

Тут какие то подводные камни?

Снять с крюка тягача, частично раздвинуть две станины до упора в колеса, вручную домкратом «вывесить» гаубицу до отрыва колес от грунта (и не уронить ее), поднять колесный ход (вручную, и требует не хилой координированности и тренированности номеров расчета это дело), раздвинуть станины и зафиксировать их под 120 градусов, опустить орудие на домкрате (опять вручную, особенно если винтовой домкрат), забить 3 сошника (особенно в мерзлый или каменистый грунт, а потом их еще вытащить с такой же скоростью при сворачивании). В сравнении с М-30 то еще удовольствие.

Д-30 НЕ ПРОТИВОТАНКОВАЯ пушка, от слова совсем, а гаубица — отсюда стоит и плясать. Именно как гаубица она до сих пор находится на уровне.

Такая система уже давно состоит на вооружении — 120-мм орудие 2Б16 Нона-К

2Б16 Нона-К стреляет специальными снарядами с готовыми нарезами (это цена и новое производство), при этом дальность ее меньше чем у М-30, а снаряд легче. Минами 120мм дальность существенно меньше. Имеющиеся снаряды к М-30 использовать нельзя, Слово «давно» — это с 86г, но не с 60г. То есть Федот да не тот.

А также стандартными 120-мм минами. С учетом принятия на вооружение СВ России 2С31 «Вена» очевидно что калибр 122-мм уйдет в небытие.

122мм сменили на 120мм (с меньшим могуществом и дальностью стрельбы). Основной мотив — возможность применения 120мм мин в том числе иностранного производства (типа на экспорт). При этом надо учесть, что авиадесантируемая техника перестала быть актуальной (десанты никуда не долетят).

Насчет «небытия», а как же имеющиеся на хранении 2000 (так пишут) штук 2С1?

Сейчас в СВО добьют что осталось, в итоге останется 152-мм дивизия/полк и 120-мм на батальон.

Для ВМВ Д-30 хороша. А в остальном ))). Статье ——————.

ВМВ это вторая мировая война?

++++++++++

Знакомая бандура. Мы ее на военке однажды уронили на бок, не спрашивайте как.