Новый военно-морской союз как ответ Чемберлену

Многие, наверное, в курсе, насколько успешно развивалось сотрудничество РККА СССР и Рейхсвера Веймарской республики. Это действительно было чрезвычайно плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. И ничего удивительного в этом нет. И Германия, и СССР, абсолютно справедливо считали себя ущемлёнными по итогам ПМВ, и обе страны постоянно находились в той или иной степени обструкции и дискриминации со стороны ведущих держав. С другой стороны, военное сотрудничество представлялось чрезвычайно многообещающим. Для дилетантов из руководства РККА военный опыт страны, 4 года державшейся против гораздо более сильного союза противников, казался не только чрезвычайно полезным, но и доступным (что немаловажно). Для германских генералов союз с Россией (большевистской или нет – без разницы) – это прежде всего надёжный тыл. Для германского МИДа – лишний повод понервировать таким способом Запад, дабы облегчить версальские путы. Вообще, многими и неоднократно высказывались сентенции, что военный союз Германии и России в перспективе практически гарантировал бы себе гегемонию на континенте. Но если для сухопутных войск Веймарской республики это было аксиомой, вне зависимости от политического устройства России, то для Рейхсмарине (название ВМФ Веймарской республики) сотрудничать с большевиками было чем-то абсолютно неприемлемым.

Адмирал Тирпиц в мемуарах достаточно чётко изложил свою точку зрения на причины отказа Германии от союза с Россией накануне 1 МВ, и после большевистского переворота, по мнению германского флотского командования, ничего не изменилось.

По утверждению Тирпица, в сухопутном плане Россия и Германия – абсолютно самодостаточные державы, не нуждающиеся в обременительных военных союзах с кем-либо, в т. ч. и друг с другом (но при обязательном дружественном нейтралитете между ними!). Что же касается союза военно-морских сил, по мнению того же Тирпица, после потери флота в Русско-Японской войне России просто нечего было предложить Германии, чтоб заинтересовать её хотя бы теоретической возможностью такого союза.

После ПМВ и революционных потрясений, когда Веймарской республике, согласно статей Версальского договора разрешалось иметь в строю лишь 6 «линкоров» смешным водоизмещением до 10 тыс. т с главным калибром не более 280 мм (два корабля в резерве), 6 крейсеров (два в резерве) водоизмещением до 6 тыс. т с ГК не более 150 мм, 16 (4 из них в резерве) эсминцев не более 800 т водоизмещения и столько же миноносцев водоизмещением до 200 тонн. Очевидная слабость этих сил, абсолютно никак не повлияла на отношение командования флота к возможному сотрудничеству с СССР.

Во первых, СССР, подобно царской России, опять-таки нечего было предложить Рейхсмарине, а во вторых, и это главное, командование ВМС Германии (как впрочем и практически во всей тогдашней Европе) всегда было вполне аристократической кастой. Более того. Как известно, своим статусом наиболее дорожат те, кто не получил его по наследству, а заслужил «потом и кровью» – как тот же Тирпиц, и эти господа категорически не желали вести никаких дел с «взбесившимся быдлом», перестрелявшим собственных офицеров и теперь возжелавшим возродить свой флот, напрочь лишившийся и грамотных кадров и многовековых традиций.

В самом деле, если диалог дворянина Тухачевского с генералом фон Сектом – штука более-менее естественная, то практически невозможно представить себе рукопожатие таких людей, как аристократ, адмирал «прошедший все моря» Ганс Ценкер и командующий РККФ Ромуальд Муклевич, всё образование которого – ускоренные курсы унтеров в кронштадтской школе мотористов.

А теперь, небольшая альтернативка.

Предположим, что Кронштадтский мятеж либо не случился вовсе, либо его последствием не стала та тотальная чистка флота (по сути, его полное кадровое избиение), после которого большевикам пришлось МОБИЛИЗОВАТЬ на флот (точнее на то, что от него осталось) ВСЕХ членов ВКП(б), которые имели к флоту хоть какое-то отношение прежде.

Достаточно привести один параметр: после всех революционных потрясений, когда корабельный состав сократился до жалких 16% от дореволюционного, личный состав ВМФ численно находился на уровне 86.5 тыс. человек. После разгрома флота, в период от Кронштадтского мятежа и до конца 1922 года (менее чем за год) на флоте осталось всего 36.9 тыс. человек! Излишне говорить, что в первую очередь «под нож» пошли в подавляющем большинстве именно грамотные кадры: офицеры (в своё время принявшие и поддержавшие советскую власть) и специалисты. За редчайшим исключением, в строю остался всецело разделяющий политику ВКП(б) сброд с безупречным пролетарским происхождением и соответствующим образованием.

Теперь предположим, что история была более милостива к нашему многострадальному флоту и, скажем, к 1928 году его по-прежнему возглавляет контр-адмирал российского императорского флота Василий Михайлович Альтфатер (командовавший РККФ до апреля 1919 года, когда и умер согласно официальной версии от сердечного приступа в возрасте 36 лет). Начальником штаба ВМС у нас будет капитан 1-го ранга императорского флота Евгений Андреевич Беренс (военно-морская карьера которого кончилась после мятежа – дальше служил военно-морским атташе в Англии и Франции вплоть до своей смерти). Балтийским флотом командует контр-адмирал Модест Васильевич Иванов (один из уволенных, но, слава Богу, не расстрелянных в 1922 году. В дальнейшем успешно работал в гражданском флоте), а Черноморским – контр-адмирал Александр Васильевич Нёмитц (после чистки уволен с действующего флота и определён на преподавательскую работу. Преподавал стратегию и тактику. Позже был председателем правительственной комиссии по обороне берегов Чёрного моря и заместителем инспектора ВМС РККА. 25 мая 1941 года получил звание вице-адмирала).

Все эти образованнейшие люди действительно «умом и сердцем» приняли в своё время революцию и в различные годы (ДО Кронштадтского мятежа) возглавляли РККФ. После них, в интересующие нас годы (до 1928-го) нашим флотом командовали: лейтенант флота поляк Эдуард Панцержанский и профессиональные комиссары: чех Вячеслав Зоф и ещё один поляк Ромуальд Муклевич.

Понятно, что немцам с этими «панами-комиссарами» говорить было не о чем.

Но, предположим, у руля нашего флота стоят лучшие из имеющихся у большевиков военспецы, своим образованием, опытом и даже природным аристократизмом не уступающие немцам. О чём они могли бы договориться при откровенно плачевном состоянии флотов, промышленности и финансов обеих держав? И когда?

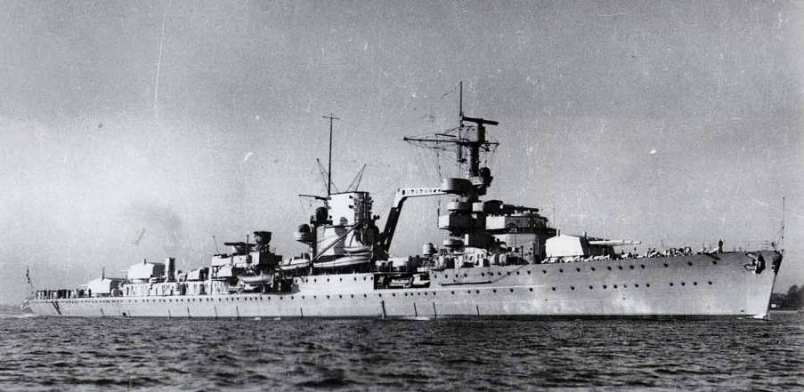

На мой взгляд, наиболее удобный момент – 1928 год. Именно тогда Германия ввела в строй первые принципиально новые крейсера серии «К» – «Кёльн», «Карлсруэ» и «Кёнигсберг» на замену устаревшим, а шефом ВМФ стал Эрих Редер, сменивший на этом посту Ганса Ценкера, отправленного в отставку после скандала с тайным финансированием разработок и строительства субмарин за границей (по условиям Версаля, немцам вести какие-либо работы по субмаринам было запрещено).

Редер до этого командовал крейсерскими силами Северного моря и Балтийским военно-морским районом. Это уже в Веймарской республике. В Кайзеровском флоте Редер командовал крейсером «Кёльн», был начальником штаба крейсерских сил у адмирала Франца фон Хиппера, участвовал в сражениях у Доггер-банки и Ютланде, был начальником Центрального Бюро командования ВМС, занимался планированием морских операций против Британских островов.

А ещё Редер бывал в России. Причём три месяца безвылазно, изучая русский язык.

Конечно, при обоюдном стремлении к сотрудничеству, можно выстроить множество интереснейших альтернатив. Но я ограничусь одной – притом, сразу предупреждаю, очень спорной, но наиболее близкой мне лично.

Суть её в следующем. Редер, как один из ярых приверженцев строительства крупных надводных кораблей (страсть которого наверняка разделяли и бывшие царские адмиралы), но, как и флотоводцы в СССР зажатый в рамки экономических проблем (к которым обязательно следует добавить версальские ограничения), должен был решать по сути, единственную стратегическую задачу: каким образом заполучить серьёзный инструмент влияния на Англию (не будем забывать, что в то время влияние идей до сих пор живого гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица никто не отменял, а тот считал, что морская военная мощь во многом определяла межгосударственную политику вообще как таковую).

Редер не был бы Редером, если бы его программа «минимум» (в условиях действующих Версальских ограничений) не предусматривала прежде всего замену устаревших кораблей флота на новейшие разрешённые 4 линкора (исходя из тоннажа, фактически тяжёлых крейсера) и 6 лёгких крейсеров. В РИ программа по перевооружению флота на новейшие лёгкие крейсера будет завершена уже в 35 году. А строительство версальских эрзацлинкоров («карманников») начнётся в том же кризисном 28-ом году.

Но даже полностью исчерпав версальский лимит, сделать из этого жалкого флота нечто способное реально угрожать британским коммуникациям, конечно, невозможно. В одиночку. (И на какие перспективы мог в 28-ом рассчитывать Редер – не ясно, поскольку Версальских ограничений никто отменять тогда не собирался). Но вот если подключить к этой программе Советский Союз… шансы на её уже вполне опасную для Британии перспективу вырастают более чем реальные.

Посему предположим, что Редер и Альтфатер (иронично, не правда ли?) достигли между собой доктринального взаимопонимания, и в самом начале 1929 года СССР и Германия подписали протокол о военно-морском и соответствующем техническом сотрудничестве.

Это очень своевременный шаг, в том числе и потому, что именно с 1929 года в СССР по-настоящему начала разворачиваться индустриализация. А что может лучше послужить форсированной модернизации судостроительной отрасли, как не заказы на современные боевые корабли? Это аксиома, полностью подтверждаемая на примерах со времён древнего Рима и до форсированного экономического роста в царской России перед ПМВ.

Благодаря сотрудничеству с немцами, мы уже в 1930-ом году, могли заложить на стапелях в Ленинграде и Николаеве сразу четвёрку лёгких крейсеров, прототипом которых послужил бы немецкий КРЛ типа «Лейпциг», ввод в строй которого в Германии планировался на 1931 год.

Естественные вопросы:

1.А мог ли СССР в 1930-ом году себе такое позволить?

Может быть и не мог, но обязательно попытался бы. Достаточно вспомнить про «Военную тревогу 1927 года» когда острый политический конфликт между СССР и Великобританией, приведший к разрыву дипотношений, был истолкован в СССР едва не как начало тотальной войны западной буржуазии против СССР. Несмотря на громкую идеологическую истерию в стране и видимость непреклонности перед диктатом Англии в виде «Ноты Чемберлена», СССР, тихо скрипя зубами, выполнил практически все требования англичан, поскольку не обладал абсолютно никакими рычагами влияния ни на неё саму, ни, соответственно, на её политику. Зато тут же бросился штамповать танки, практически не считаясь ни с возможностями своей экономики, ни с ТТХ тех танков (я это о почти тысяче МС-1)! Я не утверждаю, что будь у СССР флот, способный как-то «напугать» англов, они бы не посмели вякать (понятно, что взяться такому флоту-пугалу неоткуда), но иметь на будущее инструмент, который хоть мало-мальски англам пришлось бы учитывать в своих политических резонах и поступках, было для СССР не просто желательно, а практически ЖИЗНЕННО необходимо.

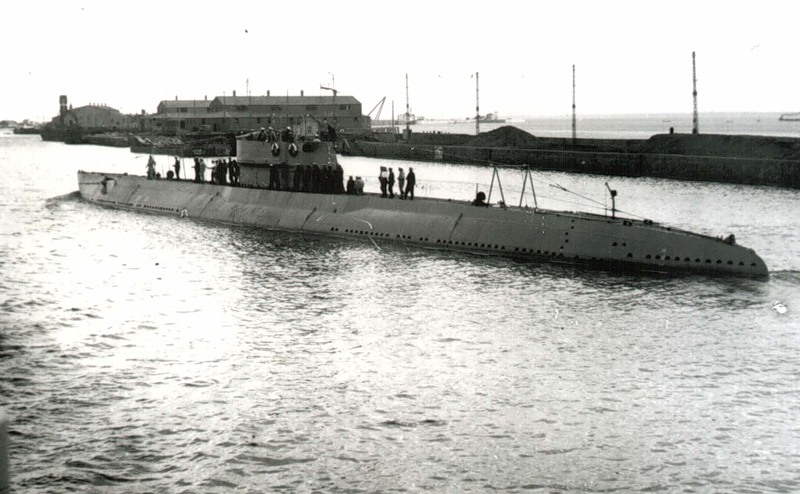

Ведь не зря в РИ СССР начал строительство своего флота не только с «Ураганов», но также с больших океанских субмарин типа «Д» (впоследствии ещё и «К») и лёгких крейсеров типа «Киров», которые худо-бедно подходили на роль рейдеров для крейсерской войны, направленной прежде всего против английского судоходства. Конечно, для реальной войны все эти потуги выглядели смешно. Но это был пусть и очень маленький, но козырёчек «на вырост» в политической игре, рассчитанной на дальнюю перспективу.

И самое интересное, эта наша доктрина абсолютно гармонично укладывалась и в формат идей Редера!

Разница только в аппетитах. Если нам, «по нашему убожеству», прежде всего требовался «сейчас и немедленно» политический инструментик и до победы (либо, по крайней мере, существенных успехов) индустриализации на что-то большее мы физически замахиваться не могли, то Редер с самого начала рассчитывал, что его версальские ТКР будут проектироваться не только как одиночные рейдеры, но и как боевые единицы в структуре сперва рейдерских, а впоследствии и ударных групп. (Откуда такой оптимизм, интересно, или он заранее просчитал вероятность, точнее неизбежность прихода к власти жёсткого лидера, способного разорвать версальские путы?).

Впрочем, в 1928 году всё это ещё «голая теория».

Но, вернёмся к возможности закладки в СССР в 1930-ом году серии КРЛ и обратимся к реальной истории. В 1931 году «теоретики» РККФ впервые поставили перед Совнаркомом вопрос о строительстве новых крейсеров (до этого им хватало возни со всяким старьём). За неимением опыта строительства современных крейсеров, в 1932-ом идут бурные переговоры с Италией. В 1933 выдаётся ТТЗ и принимается решение на основе технической помощи Италии строить эрзац-ТКР со 180-мм артой. В 1934-ом окончательно утверждается проект. В 1935-ом состоялась закладка двух крейсеров пр. 26.

Договор о стратегическом сотрудничестве флотов с Германией сразу же даёт нам и технологии, и проект (у бывш. Адмиралов РККФ хватит ума не чудить несколько лет, а сразу начать с классических КРЛ по готовому проекту с небольшими, но полезными изменениями).

Ещё один момент в пользу этой самой возможности – разделение труда с германскими предприятиями и германские кредиты на размещение заказов на них, что, согласитесь, в условиях кризиса чрезвычайно выгодно обеим сторонам. То есть, мы под немецкие кредиты модернизируем судостроение (из РИ достаточно вспомнить полную модернизацию немцами нашего завода, производящего подводные лодки), получаем техдокументацию на крейсера (в РИ мы именно от немцев получили проект нашей будущей лодки типа «С» – лучшей довоенной в составе ВМФ СССР) и общими усилиями строим крейсера («Киров», напомню, тоже строился при самом активном техническом содействии Италии). Причём «Лейпциг» в 30-ом как раз достраивался, а значит, все его комплектующие были уже технологически отработаны, что безусловно сказалось бы на их стоимости. Тем более при «оптовой» закупке.

Таким образом, складывая острейшую политическую необходимость и вполне реальную финансово-техническую возможность (пусть и кредитную в некоторой степени), мы вполне можем предполагать такую сделку. В конце концов, в 1932 году СССР прямо пытался купить у Италии её крейсера, но получил отказ, что говорит о том, что деньги на крейсера, как и желание к их приобретению, были.

Вопрос второй. Что толку СССР даже от четырёх лёгких крейсеров? Англия от такой шальной угрозы даже почесаться не захочет.

А вот это уже «фенечка» данной альтернативы! Крейсера мы будем строить, не слепо копируя их у немцев (тем паче не шибко они и удачные), а серьёзно модифицированные и под конкретную задачу. Какую?

Напомню. Проблему отсутствия разветвлённой сети баз обеспечения своих рейдеров немцы пытались решить использованием комбинированной силовой установки (дизеля для экономичного хода). Тем не менее, на практике им всё равно приходилось использовать одиночные пароходы снабжения, идущие в буквальном смысле слова на такие рандеву на свой страх и риск. Но и при своевременном снабжении, эффективность надводных рейдеров была достаточно низкой.

Мы находились практически в том же положении. Но! В отличие от немцев, нам никто не запрещал строить подводные лодки. В т. ч. большие, океанские типа «Декабрист».

Так почему бы нам не построить реально большую серию океанских субмарин (способную-таки вызвать беспокойство англичан)? Причём благодаря немецкой помощи это уже будут хорошие лодки. А крейсера мы будем строить в виде мощно вооружённых, скоростных кораблей их обеспечения! Понятно, что с не шибко великим радиусом действия. Но ему и не надо будет, подобно гончей, шастать по огромным пространствам вражеских коммуникаций – для этого у него будут «длинные руки» в виде субмарин. То есть наш лёгкий крейсер, он же плавбаза субмарин, выйдя в заданный квадрат, должен в ходе рейда, очень экономно двигаясь на противолодочном зигзаге, топить встреченные одиночные суда противника и группы судов, идущих без охранения, пропущенные субмаринами. И при этом иметь возможность, используя большую скорость и сильное вооружение, отбиться от дивизиона эсминцев и, безусловно, уйти от лёгких крейсеров и других, ещё более сильных кораблей. Для собственной ПЛО в состав группы включим 1-2 лидера («Ленинграды» как раз начинают строить).

Но, безусловно, главной ударной силой группы будут субмарины. Занимая позиции на большом удалении от своего корабля обеспечения и перекрывая тем самым огромные площади на наиболее оживлённых коммуникациях, они смогут действовать весьма эффективно. Топливо, торпеды, вода и продовольствие, устойчивая связь, санитарное обеспечение экипажей субмарин, авиаразведка и прочее – всё к услугам подводников! Естественно, НЗ топлива и прочего для возвращения в базу в случае гибели крейсера тоже должны учитываться командирами субмарин.

Конечно, в идеале для роли крейсера-базы субмарин лучше всего использовать крейсер линейный, или, по крайней мере, тяжёлый – как и поступили немцы, отказавшись от дальнейшей постройки очевидно слабых КРЛ, однако в 1928 году нам было явно ещё не до суперкрейсеров. Но, всему своё время… мне вот, например, в качестве следующего шага, очень понравилась идея одного из наших коллег построить серию собственных «карманников», использовав на них весь имеющийся задел в недострое, доставшемся в наследство от Империи… броня с «Севастополей» и «Измаилов», башни с 305-мм пушками и прочее… Вот только в металлолом в начале 20-х всё это сдавать не надо бы…

Итак. Если с немецкой доктриной всё более-менее ясно, то советская – это:

1. Лёгкие крейсера обеспечения (естественно авианесущие), со временем, в той же функции, тяжёлые или даже линейные крейсера.

2. Океанские субмарины. Много. Примерно в пропорции 1 к 4-6.

3. Лидеры, выполняющие при группе роль скаутов и кораблей ПВО/ПЛО.

Действуя в тесной связке, эта триада, не будучи столь обременительной для страны, как, скажем, классические соединения тяжёлых надводных кораблей, может доставить англам не мало хлопот. И им придётся это учитывать.

Советская Россия и Веймарская Республика могли бы даже разделить «зоны ответственности». Скажем, за Рейхсмарине закрепить Северное море, центральную и южную Атлантику. За РККФ – северная Атлантика и (по возможности и на перспективу) Тихий океан. На этих направлениях, при удачном развитии событий, мы уже к 1935 году (когда в РИ ещё только закладывался первый «двадцатьшестой») смогли бы развернуть по две такие рейдерские группы. А к началу войны, без сомнения, удвоить их количество! Средиземное море и Индийский океан – «подарим» итальянцам, буде они своевременно присоединятся к данному союзу.

Более того. Учитывая наличие в 1928 году англо-японского союза и большие трения между САСШ и Англией, особо усилившиеся после начала боливийско-парагвайского конфликта в том же 1928 году (вылившегося в 1933 году в т.н. «войну Чако»), когда САСШ поддержали Боливию, а Англия – Парагвай, к союзу не исключалось в перспективе присоединение САСШ!

(Тут, кстати, есть один интересный момент. В армии потерпевшей «техническое» поражение Боливии, за которую «болели» (в т.ч. поставками оружия) САСШ, имелось ок. 120 немецких военных советников, в то же время за победивший «по очкам» Парагвай, поддерживаемый Англией, сражались до 80 русских офицеров-эмигрантов! А в Китае отражать японскую агрессию китайцам помогали немецкие и советские военные советники и американские лётчики-добровольцы!).

В общем, если бы Америка решилась сделать всерьёз ставку против Британской Империи, расклад получался чертовски интересный! Тем более что в 1933 году САСШ признали СССР и между Литвиновым и Рузвельтом состоялось нечто напоминающее джентльменское соглашение о взаимопомощи в случае полномасштабной войны с Японией.

Жаль, приход Гитлера к власти, наверняка разрушил бы этот союз… Но, вот если бы и Гитлера, упразднившего Веймарскую республику ради Третьего Рейха, не случилось бы… получили бы мы к началу 40-х, при такой доктрине, 8 рейдерских групп с КРЛ и, может быть, успешно строили бы ещё 4 уже с ТКР или даже ЛКР во главе! С этой силой (не забывая мощь Рейхсмарине) даже Англии уже пришлось бы считаться!

Предвидя возражение, что Англия могла просто выставить на севере активное «заграждение» в виде сильной группы в составе линкора и авианосца с положенным эскортом, чтоб запереть наши рейдерские группы СФ, могу только порадоваться за наших подводников, которым добыча сама идёт в зубы. И кто там кого – ещё надо будет посмотрять. Да и авианосцы нам строить никто вроде не запрещал…

Но, даже если всё в Германии осталось как в РИ и в 33-ем Гитлер начал рвать все связи с СССР, мы опять-таки к началу войны имели бы минимум 8 боеготовых рейдерских групп, более половины из которых вполне успешно (как я надеюсь) действовали бы на Севере уже против немцев.

А теперь немного о тех КРЛ, что мы строили бы с немецкой помощью на основе того же «Лейпцига». (Учитывая, что закладка головного состоится в 1930-ом году, название головного «Фрунзе» напрашивается само собой).

ТТХ

|

«Лейпциг»

|

«Фрунзе»

|

водоизмещение | 6300/8100 | 7000/8900 |

размерения | 177/16.3/4.9 | 177/17.5/5.1 |

СУ | 2 ТЗА/4 диз/6 ПК | 2 ТЗА/6 ПК |

Мощность СУ | 60 тыс. + 12.6 тыс. л.с. | 100 тыс. л.с. |

Скорость/дальность | 32 уз./5700(13) | 35 уз./4500(16) |

Запас топлива | 1200 т мазут, 250 т соляр | 1500 т мазут, 250 т соляр |

Бронирование: Пояс Траверзы Палуба Башни Рубка | 50 70 25 30 100 | 50 50 25 25 50 |

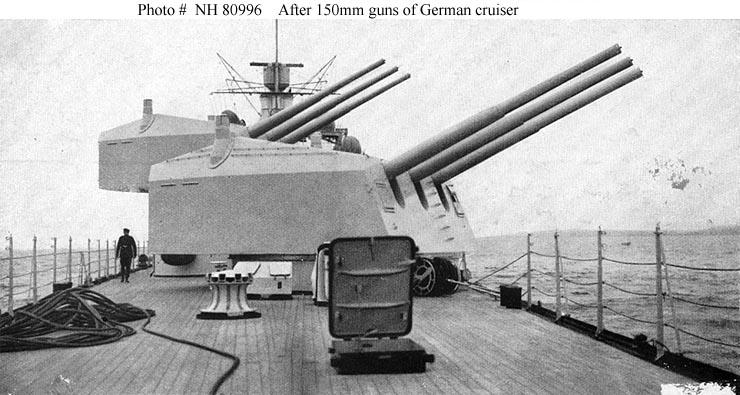

Вооружение: ГК УК МЗА ТА Мины Самолёты/катап. | 9 (3×3) 150/60 6 (3×2) 88/76 8 (4×2) 37/83 4 (4×1) 20/65 12 (4×3) 500 120 2/1 | 9 (3×3) 150/57 8 (4×2) 105/65 8 (4×2) 37/54 4 (4×1) 12.7 6 (2×3) 533 120 2/1 |

Несколько пояснений. Прежде всего СУ. Она не немецкая, комбинированная, а нормальная, паротурбинная итальянская, купленная как и в РИ. Естественно, дальность при этом упала, но не катастрофично, поскольку комбинированная СУ немца занимала много места, установив классическую, мы получали более вместительные танки под мазут. Тем более учитывая «зону нашей ответственности», ограниченную северной Атлантикой (к берегам Бразилии нам ходить не надо, достаточно усиленно пакостить на линии, связывающей метрополию с Канадой). А весь тот запас соляра, что у немцев расходовался на экономичный ход, на наших крейсерах будет предназначаться для дозаправки субмарин.

Причина отказа от немецкой комбинированной СУ – недостаточная мощность и, соответственно, скорость хода германских крейсеров. Имея максимальную скорость всего в 32 узла, при подавляющем численном преимуществе противника, много не набегаешь… Нарекания вызывали также невысокая скорость экономического хода под дизелями, техническая сложность и ненадёжность СУ, а также её большие габариты, делавшие крейсера чрезмерно длинными при ограниченной ширине, что в сочетании с небольшой высотой борта протяжённого полубака негативно сказывалось на мореходности.

Мы же ликвидируем все эти недостатки нормальной СУ увеличением ширины корпуса на метр и резким сокращением протяжённости полубака с одновременной ликвидацией бортовых вырезов.

Бронирование. Ради экономии веса, денег и стандартизации бронепроката, траверзы и рубку защитим той же бронёй, что и главный пояс. В конце-концов, 50 мм брони вполне достаточно, чтоб защищать наш крейсер от огня орудий эсминцев, учитывая, что скорость английских эсминцев практически равна скорости нашего крейсера (а значит, дистанцию боя диктуем мы), а их вооружение – это пушки калибра 102 или 120 мм при длине ствола всего в 45 калибров.

К сожалению, бронирование башен ГК тоже придётся несколько уменьшить – с 30 до 25 мм, как ради всё той же стандартизации проката, так и ради уменьшения верхнего веса, что необходимо ввиду усиления вспомогательного вооружения. В конце-концов, разница в 5 мм не так уж велика, да и прямые попадания в башни ГК – редкость.

Вооружение. Ретирадное размещение ГК как нельзя лучше подходит к нашей концепции. 60-калиберные 150-мм пушки ГК на немцах, скорее всего, несколько перефорсированы, что не очень хорошо как в плане кучности стрельбы, так и в плане живучести стволов. Немцы сознательно шли на это, чтоб иметь преимущество в дальнобойности перед английскими 50-калиберными шестидюймовками. Поскольку перед нами такая задача не ставится в принципе (ведь даже выигранная дуэль, приведёт к повреждениям, с которыми далеко не убежишь – ибо англы по одному не ходят), вполне можно несколько «дефорсировать» их пушки, уменьшив длину стволов, скажем, до вполне разумных 57 калибров.

Универсальный калибр. С этим у немцев в самом начале 30-х было плохо. На немецких КРЛ, его как такового вообще не было. Даже 88-мм зенитки устанавливались устаревшие. Весьма достойные спарки 88-мм зениток дальнего действия в стабилизированных установках крейсера начали получать только в ходе модернизаций в середине 30-х. Но «нет худа без добра»!

Поскольку наши крейсера строятся начиная лишь с 1930 года, и в строй могут быть введены никак не ранее 33-го, у нас есть шанс ещё до прихода Гитлера к власти заключить соответствующие контракты и получить вместо слабоватых 88-мм отличные 105-мм спарки в тех же, но уже улучшенных стабилизированных установках обр. 32 г. При таком калибре, мы уже де-факто получаем универсальную артиллерию, что очень поспособствует и успешному отражению атак тех же миноносцев.

Зенитные автоматы. Поскольку немецкие автоматы самого начала 30-х как-то совершенно не впечатляют, а доведённые до ума «бофорсы» пойдут в серию не раньше тех же 33-34 годов, лучшим вариантом считаю приобретение лицензии на итальянский 37-мм автомат «Бреда» обр. 32 года.

Вместо совершенно неэффективных, но при этом и сложных, и капризных, и дорогостоящих 20-мм МЗА, можно вооружить крейсера аналогичным количеством обычных крупнокалиберных пулемётов ДК, которые как раз в начале 30-х пойдут в серию.

Торпедных аппаратов установим всего два трёхтрубных – они нам нужны не для боя, а исключительно чтоб быстро пустить на дно застигнутый в рейде транспорт. Поскольку на борту предполагается иметь приличный запас торпед для обеспечения ими субмарин (минимум штук 20, с соответствующим погрузочным краном), следует также продумать возможность быстрой перезарядки этими же торпедами и ТА собственно крейсера.

Естественно, мин на борту, для постановок на аглицких коммуникациях, желательно иметь не меньше, чем у немцев.

Ну и, наконец, самолёты. Немцы базировали на борту крейсера 2 разведчика. Больше у нас вряд ли получится. Но, опять-таки учитывая нашу «зону ответственности» с довольно суровым климатом (местом базирования крейсеров будут Северный и Тихоокеанский флоты), очень хотелось бы разместить на борту закрытые ангары для самолётов, в которых можно было бы не только хранить авиатехнику, но и проводить большую часть её предполётной подготовки. При на метр более широком корпусе, чем у «Лейпцига», это в принципе возможно.

Вот такая доктрина в тесном взаимодействии с Германией (по крайней мере до 1933 года) представляется мне наиболее оптимальной для нашего ВМФ как минимум до середины 30-х. А дальше… можно пойти по немецкому пути – наращивая мощь рейдеров следующего поколения, строя их на перспективу в качестве тяжёлых боевых единиц ударных групп. Что и дорого, и, как показала практика, не будет сколь-нибудь эффективно в реальных боевых условиях ВМВ. А можно продолжать в том же духе, увеличивая количество лёгких рейдерских групп (напомню – 1 крейсер обеспечения любого класса и 4-6 больших субмарин в каждой). Что гораздо дешевле и, при хорошей выучке подводников и сильной ПВО следующего поколения крейсеров и лидеров-скаутов, будет весьма и весьма эффективно в т.ч. и против Кригсмарине.

Достопочтенные коллеги!

Достопочтенные коллеги! Представляю на Ваш суд новую статью и должен заранее заявить, что не вижу абсолютно ничего предосудительного в военном сотрудничестве СССР и Веймарской республики. Помнится, отдельные либерасты усиленно испражнялись на тему "меча гитлера, ковавшегося в СССР"…

В общем, новая идея, новая доктрина. Надеюсь, найдёт своих сторонников.

С глубоким уважением, Ансар.

Ansar02 пишет: И Германия, и [quote=Ansar02] И Германия, и СССР, абсолютно справедливо считали себя ущемлёнными по итогам ПМВ [/quote] очень славно — заключили сепаратный мир с Германий, после чего справедливо сочли себя справедливо ущемлёнными. Но пусть его, самим себе много чего можно простить. Уважаемый Ансар, Вы пишите — вот если бы не случилось Кронштадского восстания, то все спецы были бы на руководящих постах РККФ. Это очень вряд ли. Потому как обвинили бы их в троцкизме, содействии германской разведке, создании военного заговора, вместе с Тухачевским. И ухлопали бы вместе с Тухачевским Якиром и Уборевичем. Страшная штука — классовое чутьё в сочетании с беспощадным пролетарским гневом. Далее. если бы не приход к власти нацистов, то и строительство капитального флота в Рейхе было бы под большим вопросом. Веймарская республика была весьма миролюбивым государством. Посему создание рейдерских эскадр для уничтожения союзнических конвоев очень маловероятно. И стало быть союзник из Веймарской республики — никакой. Ещё более далее. Первую скрипку в Атлантической политике уже начинали играть США, именно на них надеялись английские политики в случае начала войны на континенте. Собственных сил британского флота было уже не достаточно. Так что советским рейдерам и ПЛ типа С(но никак не К или Д) пришлось бы воевать и с французскими… Подробнее »

очень славно — заключили

О, как! Вероятно Вы не интересовались никогда ПМВ. Скажем, Вам совершенно неизвестна динамика потерь русской армии в 1915 г. А знаете, что такой снарядный голод? А знаете, что Британия просто взяла и, оплаченные Россией снаряды, передала своей армии, а российская армия вынуждена была воевать делая громко "бум", надеясь, что немцы примут это за выстрел? Не знаете. Так это понятно их тех слов, которые Вы написали. А организация переворота и отстранение Верховного главнокомандующего, это как, тянет на прощение нам сепаратного мира?

Ув. коллега Путрик-ост.

Ваше

Ув. коллега Путрик-ост.

Ваше заявление называется "Караул, усё пропало шеф!" Зачем тогда вообще СССР флот — Англия ведь по-любому сильнее! Зачем нынешней России армия? США ведь по-любому сильнее! Коллега, у Вас математический анализ вместо реалий жизни.

Касательно того, что морских военспецов всё равно бы расстреляли… Шапошникова Бориса Михайловича почему-то не расстреляли. Как и упомянутого в статье Александра Васильевича Нёмица. Значит в АИ и у других шанс может быть.

С уважением, Ансар.

putnik-ost пишет:

Это очень

[quote=putnik-ost]

Это очень вряд ли. Потому как обвинили бы их в троцкизме, содействии германской разведке, создании военного заговора, вместе с Тухачевским. И ухлопали бы вместе с Тухачевским Якиром и Уборевичем. Страшная штука — классовое чутьё в сочетании с беспощадным пролетарским гневом.

[/quote]

Тут просто надо знать историю. Просто не было бы ваших домыслов.

Под "пролетарский гнев" попали (в части флота), в основном новоявленные флотоводцы.

арт пишет: putnik-ost [quote=арт] [quote=putnik-ost] [/quote] Тут просто надо знать историю. Просто не было бы ваших домыслов. Под "пролетарский гнев" попали (в части флота), в основном новоявленные флотоводцы. [/quote] На протяжении первого послевоенного десятилетия чекисты пристально наблюдали еще за одной категорией бывших офицеров — военными моряками. И это имело под собой некоторые основания, которые зачастую игнорируются авторами, пишущими на тему репрессий в отношении кадров РККА и РККФ[851]В отличие от армейских частей, на флоте доминировали кадровые офицеры — выходцы из дворянских семей, потомственные военные. Морские офицеры всегда являлись замкнутой кастой, со своими традициями и ритуалами.Чтобы не допустить второго Кронштадта, 8 апреля 1921 г. Особый отдел Охраны северных границ приступил к изъятию всех бывших белых флотских офицеров. Планировалось всех изъятых направить в Москву для фильтрации и решения их дальнейшей судьбы. Информируя об этом председателя ВЧК, начальник Особого отдела (он же и председатель Архангельской губернской ЧК) З. Кацнельсон предупреждал своего руководителя о неизбежном конфликте с начальником Морских сил Республики, т. к. практически все корабли оставались без командного состава[870Чекисты подробно фиксировали реакцию бывших офицеров флота на важные политические события и на этой основе брали в изучение отдельных прошедших по сводкам лиц. Так, в докладе Особого отдела ОГПУ «О состоянии Военно-морского флота», датированном 1 марта 1924 г.,… Подробнее »

putnik-ost пишет:

Историю

[quote=putnik-ost]

Историю правда надо бы знать.

[/quote]

Вы бы ещё привели статистику детской смертности, на 13-й год.

Вопрос о том, сколько офицеров флота репресировано в 30-е годы, и к какому сословию пренадлежет наибольшее количество репресированых офицеров флота.

арт пишет:

putnik-ost

[quote=арт]

[quote=putnik-ost]

Историю правда надо бы знать.

[/quote]

Вы бы ещё привели статистику детской смертности, на 13-й год.

Вопрос о том, сколько офицеров флота репресировано в 30-е годы, и к какому сословию пренадлежет наибольшее количество репресированых офицеров флота.

[/quote]

Вы же утверждали, что репрессировали НОВОЯВЛЕННЫХ флотоводцев.

Ну и ясно, что по сути ответь Вам нечего и Вы по обыкновению исключительно остроумно шутите. Каждому едому свой зайн.

И да, любой и каждый может посчитать сколько было в 1921г в РККА военспецов , сколько в 1932г и сколько в 1939г. Ради расширения кругозора можно посчитать процент от общего числа офицеров ВС и для ещё более пущего расширения кругозора-же сравнить с Вермахтом и Кригсмарине.

putnik-ost пишет:

Вы же

[quote=putnik-ost]

Вы же утверждали, что репрессировали НОВОЯВЛЕННЫХ флотоводцев.

[/quote]

Так и расскажите, какое второе число срока написно на их могилах….

Веймарская республика была

Дойчланды начали строиться до прихода Гитлера к власти.

А почему собственно США стали бы воевать за Англию, а не против нее?

Сколько там миллионов солдат использовали гитлеровцы, чтобы занять Норвегию? А флот нужен для обороны на Балтике и Черном море.

А флот нужен для обороны на Балтике и Черном море.

Дойчланды начали строиться

Дойчланды начали строиться до прихода Гитлера к власти

Именно! Золотые слова! Немцы рассматривали два варианта: "миролюбивый" — строить в отпущенный лимит ББО, или "агрессивный" на перспективу — строить карманники. И как истинные тевтонцы (отнюдь не миролюбивые овечки), они не колеблясь сделали выбор в пользу карманников!

А почему собственно США стали бы воевать за Англию, а не против нее?

И снова верно — особенно после Чако, когда США в лице "Стандарт Ойл" "утёрлось".

Спасибо ув. коллега за поддержку.

Ansar02 пишет:

А почему

[quote=Ansar02]

А почему собственно США стали бы воевать за Англию, а не против нее?

И снова верно — особенно после Чако, когда США в лице "Стандарт Ойл" "утёрлось".

[/quote]

Предположим Веймарская республика и несколько российских крейсеров, а также ПЛ типа С вышли в Атлантьику. Предположим США начали войну против Англии. Предположим, что Япония также выступила против Англии. Предположим, что Англию уничтожили. Францию то же. Колонии поделили. В процессе справедливого дележа США, Веймарская Германия и Япония начали войну между собой. Потом их всех победил СССР. Потом у что у него были несколько крейсеров и ПЛ?

Немцы рассматривали два

Любая самая миролюбивая страна должна иметь возможность защищаться. А Дойчланды, по замыслу, могли использоваться и в качестве БРБО на Балтике.

Хм. Измаилы тоже можно было

Хм. Измаилы тоже можно было использовать на Балтике как ББО .

.

С уважением, Ансар.

Более того. Учитывая наличие

Откудаблин? Приказал долго жить еще в 1923, в соответствии с условиями Вашингтонского Договора.

Fonzeppelin пишет:

Более

[quote=Fonzeppelin]

Откудаблин? Приказал долго жить еще в 1923, в соответствии с условиями Вашингтонского Договора.

[/quote]

Не совсем так. Двухстороний договор заменён многостороним.

Мой косяк! Спутал с

Мой косяк! Спутал с лондонским… "поспешишь-людей насмешишь". Каюсь. Хотя, ИМХО в то время, отмена этого союза была больше формальной чем практической… Не зря уже в 30-е Рузвельт пугал англов подстрекательством колоний к бунтам, если англы не отступятся от Японии.

Коллега! А кормовые башни ГК

Коллега! А кормовые башни ГК также диагонально или по ДП?

Дык ЕМНИП, диагонально башни

Дык ЕМНИП, диагонально башни стояли на троице "К". На "Лейпциге" уже по оси. Ну и у нас, соответственно тоже.

С уважением, Ансар.

А там и пугать-то не

А там и пугать-то не требовалось. Австралийцы еще в 1919 в открытую заявили, что если Британия продолжит заигрывать с Японией, то австралийцы начнут искать военного союза с США. 🙂

Немецкие крейсера, плохая

Немецкие крейсера, плохая модель для подрожания.

Разнородная рейдерская эскадра, применялась немцами. Однако, попытки доказали сложность и сомнительную эффективность подобного соединения.

Немецкие крейсера, плохая

Немецкие крейсера, плохая модель для подрожания

В изначальном виде — безусловно.

Разнородная рейдерская эскадра, применялась немцами. Однако, попытки доказали сложность и сомнительную эффективность подобного соединения

А разве у немцев был выбор? Они пытались выжать максимальную эффективность из того что имели. Мы практически в том же положении.

С уважением, Ансар.

Ansar02 пишет:

В

[quote=Ansar02]

В изначальном виде — безусловно.

…

А разве у немцев был выбор? Они пытались выжать максимальную эффективность из того что имели. Мы практически в том же положении.

[/quote]

В любом виде. Очень неудачная серия крейсеров.

Был. Был опыт ПМВ и маневров (в т.ч. зарубежных). Об"единение ПЛ и НК под единое управление, всегда оканчивалось печально.

Самое же главное, крейсерская

Самое же главное, крейсерская война (в соответствии с выкладками теоретиков морской мощи), всегда заканчивалась поражением слабейшего флота.

Т.е нам гораздо разумнее сконцентрироваться на крупных ПЛ и отработке мотодов их действий.

Само же предложение, в своей основе, совсем не лишено смысла.

Т.е. сотрудничая с немцами, в конце 20-х годов, мы можем себе хорошо помоч. Строительство же крупных артилерийских кораблей, изменит направление развития нашего флота (позволив избежать хотя бы часть ошибок), даст практику флотоводцам (дальние походы и командование разнородным соединением), потребует развития вспомогательного флота, легких сил флота и инфроструктуры флота. Т.е. того, о чем конкретно начали заботится лишь к началу 40-х.

Наиболее существенной проблемой воссоздания флота надо считать слабость промышленности. Именно в облегчении начала строительства флота, имеет смысл использовать уже готовые (и очень дорогие) элементя конструкции кораблей. А именно башенные установки и толстый броневой прокат.

Самое же главное,

Самое же главное, крейсерская война (в соответствии с выкладками теоретиков морской мощи), всегда заканчивалась поражением слабейшего флота

Какбэ, странно ставить перед слабейшим флотом задачу выиграть морскую войну у сильнейшего .

.

Задача лишь в том, чтоб флот, своим потенциалом, внёс свой, по возможности максимальный вклад в успешное разрешение ПОЛИТИЧЕСКИХ разногласий и опять-таки по возможности, нанёс максимальный ущерб противнику в случае войны. Учитывая возможности тогдашнего СССР, кресерская война — задача номер два после защиты своего побережья. Если же мы ограничимся лишь решением задачи номер один — с нами никогда никто считаться не будет.

нам гораздо разумнее сконцентрироваться на крупных ПЛ и отработке мотодов их действий

А прикрывать их кто будет? Без крейсеров, Ваши замечательные океанские субмарины будут топить паршивые охотники по 500 тонн водоизмещением. Немцы пытались сконцентрироваться на субмаринах. Сильно им это помогло? Я всегда ратовал за нормальный флот. Вот только строить его до войны считаю бессмысленной тратой ресурсов. Но, опыт нужен. Технологии нужны. И те же субмарины прикрывать надо. Радиус их действия вместе со временем боевого дежурства тоже расширить не помешает. Отсюда крейсера обеспечения.

Само же предложение, в своей основе, совсем не лишено смысла

Спасибо. С последними абзацами согласен полностью.

С уважением, Ансар.

Ansar02 пишет:

Какбэ,

[quote=Ansar02]

Какбэ, странно ставить перед слабейшим флотом задачу выиграть морскую войну у сильнейшего .

.

… Учитывая возможности тогдашнего СССР, кресерская война — задача номер два после защиты своего побережья.

…

А прикрывать их кто будет? …

[/quote]

А какую же вы задачу ставите? Именно такую и ставите. Если же обозвать задачу правильно — нарушение коммуникаций противника. Да ещё и правильно обозначить условия — в условиях превосходства противника в воздухе и на море. То, после некоторых разумий, вы предёте к выводу — ближние коммуникции нарушаем быстроходными НК, дальние подводными лодками.

Вот какой то журналист брякнул от незания, весь интернет слепо повторяет. Главная защита ПЛ, это скрытность. Любое прикрытие из НК, нарушает это замечательное качество лодки. Журналист не знал и не хотел знать, вы же вполне можете поитересоватся как на самом деле делается и называется. А называется это дело — обеспечением (выхода, действий и т.д.). В этом деле, если и нужны крупные НК, то совсем чуть чуть…

Коллега, а что, тот

Коллега, а что, тот журналист так и написал, что крейсер будет прикрывать лодку постоянно стоя над ней как указатель для ПЛО противника?

Крейсер нужен, если лодка обнаружит скажем, небольшой караван охраняемый 2-3 сторожевиками, которые лодку могут потопить, а она их без чрезмерного риска едва ли. Да я ещё массу вариантов подсказать могу, когда крейсер в довесок к лодкам самое то…

Ansar02 пишет:

Коллега, а

[quote=Ansar02]

Коллега, а что, тот журналист так и написал, что крейсер будет прикрывать лодку постоянно стоя над ней как указатель для ПЛО противника?

…

Крейсер нужен, если лодка обнаружит скажем, небольшой караван охраняемый 2-3 сторожевиками, которые лодку могут потопить, а она их без чрезмерного риска едва ли. Да я ещё массу вариантов подсказать могу, когда крейсер в довесок к лодкам самое то…

[/quote]

А как вы предлагает прикрывать то что не видите?

Тут нужны условия — слабо охраняемый караван, необнаруживаемый наш крейсер, неуловимая подлодка (она ведь должна увидеть караван при своей близорукости и после совершенно неслышно по радио вызвать крейсер), абсолютно тупое руководство эскорта…. Любая масса подобных вариантов, будет строиться на полной глупости противника и неуловимости наших сил…

Прикрывают не одну

Прикрывают не одну конкретную лодку (их в группе 4-6), а район развёртывания.

Касательно условий. Вы наверное не очень хорошо себе представляете условия работы субмарин в начале 30-х… Лодки в НАДВОДНОМ положении искали цели и только обнаружив и оценив цель (простите за каламбур) командир принимал решение — атаковать под перископом или нырять от греха подальше чтоб незаметили и незабомбили. В любом случае время на передачу информации крейсеру хоть открытым текстом, был вагон и маленькая тележка. И без всяких дураков по обе стороны фронта. Напоминаю: асдиков, радаров, пеленгаторов и дешифровальщиков на сторожевиках того времени не было.

В дальнейшем можно было бы

В дальнейшем можно было бы нарастить калибр орудий (сыграв с англичанами на одном поле). У всех 150, а у нас 180! Конечно орудия надо дефорсировать, и уменьшить количество стволов до 6-ти. Придется переработать конечно и конструкцию башен, а еще провести вычисления по оптимальному расположению дульных срезов орудий ГК между собой. Наведение обязательно раздельное, для повышения живучести. А вот с торпедами надо решать срочно! расположение неудачное. Надо как на Дойчландах прикрывать противогазовой защитой.

А если поместить перпендикулярно борту под палубой и закрыть лацпортами? Торпедисты работают комфортно. Аппараты не загромождают палубу. И вот если сделать катапульту диагональной, полуподвижной?

Ув. коллега Вася23!

Играть

Ув. коллега Вася23!

Играть на одном поле с англами у нас долго не получится. У них минимальная "охотничья" эскадра это 2 КРЛ, 2-3 ЭМ и один ТКР. Чтоб с этими "большими" парнями играть в одну игру, придётся создавать очень сильные бригады перворанговых кораблей, при том, что англы всегда будут иметь под рукой требуемый инструмент усиления. Вспомните про судьбу "Графа Шпее"…

Торпедное вооружение расположено действительно неудачно, если мы собираемся одновременно шмалять торпедами и стрелять ГК. Но, такая задача не ставилась. ТА только для потопления застигнутых в ходе рейда одиночных транспортов. Поэтому — терпимо.

С уважением, Ансар.

Коллега! На одном поле, то

Коллега! На одном поле, то есть по калибру! Не более. Ну их подальше.

Тогда, возможно возможно

Тогда, возможно возможно решится проблема Измаилов, интерестна их достройка под немецким влиянием.

Ув. коллега Етом!

Дык я

Ув. коллега Етом!

Дык я вроде упоминал вариант судьбы измаилов и не введённых в строй севастополей в АИ с немецким влиянием… используем их броню и башни с вооружением для сборки пары "карманников"…. чем не вариант?

С уважением, Ансар.

Дык я вроде упоминал вариант

Уважаемый коллега, в то время когда Севастополи восстанавливались ни о какой постройке "карманников" не могло идти речи, Севастополи же в то время были еще вполне боеспособными кораблями.

А по поводу недостроенных

А по поводу недостроенных Измаилов что скажете? Что лучше — пыжиться достраивая их в 20-е, или использовать этот задел (хотя бы по металлу — напомню, самый продвинутый на уровне 60 % готовности) для постройки пары "карманников" в середине 30-х?

А по поводу недостроенных

Я бы пару достроил. Готовность первой пары, по корпусу, системам и устройствам — 65 и 57%, бронированию — 36 и 13%, механизмам — 66 и 40%. Очень высокая степень готовности. Второй можно было временно достроить с башнями от Полтавы, потом, в 30-е, при модернизации, поставить 356-мм. Хотя даже с 12" Бородино было бы серьезным противником для Шарнхорстов.

И сошлюсь на мнение Л.А. Кузнецова: "И думается, что не последнюю роль в судьбах кораблей сыграла Ликвиационная комиссия и Отдел фондового имущества, которые пользуясь слишком широкими правами, развернули чрезмерно бурную деятельность по распродаже кораблей на металл". Это касается и линкора Демократия, который тоже вполне можно было бы достроить.

Ув. коллега. А средства на

Ув. коллега. А средства на достройку КРЛ в 20-е имелись? Я ведь тоже "не от балды" за 28 год ухватился, а исключительно в преддверии начавшейся в 29-ом индустриализации. Ну ежели Вам карманники принципиально не нравятся — я предпочёл бы вместо достройки Измаилов в нищие 20-е, уже в 30-е достроить хоть один Измаил в виде авианосца.

Ув. коллега. А средства на

Ну учитывая, что средства выделялись бы не одномоментно, думаю нашлись бы. Тут ведь дело в том, что большевистское правительство не понимало необходимости флота, напомню, что Ленин согласился на достройку Нахимова лишь когда ему обьястнили (обманули ироды), что его всегда можно будет выгодно продать. Авианосец штука хорошая, но на Балтике и ЧФ он, по тогдашним представлениям, не нужен. Я ведь не зря в своей АИ взял за отправную точку 1929 год, т.е. отсчет пошел с конфликта на КВЖД, причем в качестве главного противника не Япония, а Китай.

В принципе ИМХО стоило отреставрировать один Севастополь, потом спровадив его на ЧФ к Демократии, а для Балтики иметь пару Измаилов.

В принципе ИМХО стоило

В принципе ИМХО стоило отреставрировать один Севастополь, потом спровадив его на ЧФ к Демократии, а для Балтики иметь пару Измаилов.

А смысл? В 29-ом немцы в качестве противника не рассматривались. Не супротив же финских ББО Измаилы городить? А после прихода Гитлера к власти, нам на Балтике уже ничего не светило хоть при Измаилах, хоть без оных. Дык какой резон огород городить?

Ansar02 пишет:

А смысл?

В

[quote=Ansar02]

А смысл?

В 29-ом немцы в качестве противника не рассматривались. Не супротив же финских ББО Измаилы городить? А после прихода Гитлера к власти, нам на Балтике уже ничего не светило хоть при Измаилах, хоть без оных. Дык какой резон огород городить?

[/quote]

Совсем нет.

Балтика, для нас, заканчивась сразу за Кронштатом. Кроме того, достройка потребуете востановления проекта в полном об"ёме. При этом корабль будет всё равно слабее новых линкоров.

В реальности, на первом этапе. Поступили совершенно правильно — востановили корабли в наименьшей степени разорённые.

Балтика, для нас,

Тогда да, а на будущее? Планов относительно Финляндии и Прибалтики никто не отменял.

Слабее? До Вашингтонского договора — да. Но не после.

Aley пишет:

Тогда да, а на

[quote=Aley]

Тогда да, а на будущее? Планов относительно Финляндии и Прибалтики никто не отменял.

Слабее? До Вашингтонского договора — да. Но не после.

[/quote]

Прежде всего, на начало 30-х таких планов и не было.

После вашингтона снаряды стали мягче? Или броня стала защищать хуже? Измаилы, имеют мощные пушки, но слабое бронирование.

Прежде всего, на начало 30-х

Не было флота — не было и планов. А иначе нечего и огород городить, остаемся в варианте РИ.

После Вашингтона, как вы наверное помните, ушли в небытие ЛКР с 406-мм орудиями. Бронирование Измаилов конечно не сравнимо с бронированием ЛК, но всяко лучше чем у Рипалсов и Тайгера, а тем более Конго. От сильнее бронированных кораблей, кроме Худа конечно, можно и уйти, но схватку с двумя Измаилами не сдюжит и Худ. 24 356 против 8 381.

Aley пишет:

Не было флота —

[quote=Aley]

Не было флота — не было и планов. …

…

После Вашингтона, как вы наверное помните, ушли в небытие ЛКР с 406-мм орудиями. Бронирование Измаилов конечно не сравнимо с бронированием ЛК, но всяко лучше чем у Рипалсов и Тайгера, а тем более Конго. От сильнее бронированных кораблей, кроме Худа конечно, можно и уйти, но схватку с двумя Измаилами не сдюжит и Худ. 24 356 против 8 381.

[/quote]

Т.е. будут пушки, и мишень найдём?

Родней и Нельсон построены в нарушение Вашингтоского соглашения. Правильно вас понял?

Рипалзы прошли модернизацию и получили пояс в 9".

Самое же главное, что бы всякий Рипалзы и Худы обратили на ваши линкоры внимание, надо умудрится дойти до Северного моря (и хоть чуть чуть там поползать).

Т.е. будут пушки, и мишень

Разумеется.

Вот уж не знал, что это линейные крейсера. Век живи — век учись.

Довольно узкий. И в каком году?

Aley пишет:

Вот уж не знал,

[quote=Aley]

Вот уж не знал, что это линейные крейсера. Век живи — век учись.

[/quote]

Видимо забыли и про 16" пушки?

Видимо забыли и про 16″

Я писал: ЛКР с 406-мм орудиями. Буква Р, наверное, не была лишней.

Aley пишет:

Я писал: ЛКР с

[quote=Aley]

Я писал: ЛКР с 406-мм орудиями. Буква Р, наверное, не была лишней.

[/quote]

После вашингтона, была.

После вашингтона, была.

По

По английской классификации?

Aley пишет:

По английской

[quote=Aley]

По английской классификации?

[/quote]

После вашингтона, одна классификация. Да и опять так и, разве это важно? К 30-м годам такого разделения уже нет.

После вашингтона, одна

У англичан и ЛК и ЛКР оставались. Но я имел в виду быстроходные корабли, способные догнать Измаил.

А смысл? В 29-ом немцы в

Ну учитывая, что единственным реально опасным противником для Измаилов был Худ, от любого другого более сильного корабля они могли уйти, два наших ЛКР могли контролировать всю Балтику.

Да и Худ в одиночку против них не выстоял бы.

На мой неискушённый взгляд,

На мой неискушённый взгляд, Измаилы контролировали бы не всю Балтику, а, пардон Маркизову лужу…

С уважением, Ансар.

На мой неискушённый взгляд,

Уже в 20-е наши Севастополи спокойно выходили в Балтику. Помните трагикомический случай когда во время "гонок линкоров" Марат остался без угля посреди Балт. моря?

Aley пишет:

Ну учитывая,

[quote=Aley]

Ну учитывая, что единственным реально опасным противником для Измаилов был Худ, от любого другого более сильного корабля они могли уйти, два наших ЛКР могли контролировать всю Балтику.

Да и Худ в одиночку против них не выстоял бы.

[/quote]

Довольно интересное замечание. Бронирование измаилов, поражалось 14-15" снарядами. Дистанций и ракурсов проблематичного пробития пояса или палубы, было чуть.

Скорость, мало того что не проверена, так ещё и очень тонкое преимущество.

Довольно интересное

А Худа — нет? И только не кивайте на погибшие английские ЛКР, у них площадь бронирования куда меньше.

Полтава при проектной 23, дала 24 с хвостиком, подтвердив заложженные расчеты. Ну если для вас 3,5 уз над Королевами недостаточное преимущество (над остальными куда больше), то уж не знаю что и сказать.

Aley пишет:

Полтава при

[quote=Aley]

Полтава при проектной 23, дала 24 с хвостиком, подтвердив заложженные расчеты.

[/quote]

Вы уж извините, кому дала? Вы уточните программу испытаний линкоров. И описание рекордного заезда Полтавы.

Вы уточните программу

Уточняю: 24,1 уз при мощности 52000 л.с и водоизмещении 24800 т. На форсаже, конечно, но для Измаилов разве форсаж не предусматривался?

Смешно?

Aley пишет:

Вы уточните

[quote=Aley]

Уточняю: 24,1 уз при мощности 52000 л.с и водоизмещении 24800 т. На форсаже, конечно, но для Измаилов разве форсаж не предусматривался?

Смешно?

[/quote]

Ну конечно смешно. Ведь спросил про условия испытаний. Полтава мерялась не на миле, т.е. величина скорости под большим вопросом.

Ну конечно смешно. Ведь

Скорость измерялась по пеленгам на маяки, т.е. в условиях когда расстояния выверены до метра.

Aley пишет:

Скорость

[quote=Aley]

Скорость измерялась по пеленгам на маяки, т.е. в условиях когда расстояния выверены до метра.

[/quote]

Пеленг, это направление а не расстояние. Определение места по несколькм одновременным пеленгам на разные ориентиры или разновременным на один, даёт приличную ошибку. В особенности при движении на полном ходу. Естественно разговор о ручном визировании и засечке времени.

Пеленг, это направление а не

Особенно в Финском заливе, изученном до миллиметра.

Aley пишет:

Особенно в

[quote=Aley]

Особенно в Финском заливе, изученном до миллиметра.

[/quote]

Это роли не играет. Тем более, совсем забыл упомянуть, с началом войны ограничили испытание кораблей на максимальных ход. Так что Полтовчане могли рассказать любые сказки. Тем более что, по отчету, они добились почти полуторного увеличения количества сжигаемого угля (в эквиваленте) на метр колосниковой решётки, против остальных линкоров.

Это роли не играет. Тем

Да, расход топлива выглядит несколько странно, что, впрочем, можно обьяснить выучкой кочегаров. А 52000 л.с. тоже с потолка взяты?

Aley пишет:

Да, расход

[quote=Aley]

Да, расход топлива выглядит несколько странно, что, впрочем, можно обьяснить выучкой кочегаров. А 52000 л.с. тоже с потолка взяты?

[/quote]

Кроме расхода топлива, есть ещё и сам факт гонки. Гонки вопреки приказу не испытывать ЭУ на максимальную мощность. Т.е. вопросов то много.

Мощность считалась по оборотам. Есть упоминание, что менялись винты. Есть вероятность что винты могли быть облегчены (по диаметру и шагу).

Кроме расхода топлива, есть

На ЧФ эсминец, ну помните на Лукульской миле гоняли, форсировали машины до предела.

Жаль не указано сколько котлов было под парами на каждом испытании, какое-то у меня подозрение что на первых не все.

Aley пишет:

На ЧФ эсминец,

[quote=Aley]

На ЧФ эсминец, ну помните на Лукульской миле гоняли, форсировали машины до предела.

Жаль не указано сколько котлов было под парами на каждом испытании, какое-то у меня подозрение что на первых не все.

[/quote]

Был приказ (с началом войны) — не форсировать ЭУ на сдаточных испытания.

Был приказ (с началом войны)

Эсминец Быстрый, проектная мощность 25500 л.с., машины форсированы до более чем 30000 л.с. Если вы скажете, что весной 1915 г войны не было, так и быть, поверю.

Aley пишет:

Если вы скажете,

[quote=Aley]

Если вы скажете, что весной 1915 г войны не было, так и быть, поверю.

[/quote]

Это совсем не обязательно…

E.tom пишет:

Тогда, возможно

[quote=E.tom]

Тогда, возможно возможно решится проблема Измаилов, интерестна их достройка под немецким влиянием.

[/quote]

Не самый лучший способ распорядится скромными финансами.

Любите вы, коллега,

Любите вы, коллега, иностранные проекты.

Ув. коллега Алей!

Не так

Ув. коллега Алей!

Не так чтоб люблю, но некоторые мне нравятся. Немецкие КРЛ например, вовсе не нравятся. Я просто перебираю варианты… в виде альтернатив. Тем более что в условиях данной альтернативы, все прочие варианты сильно проигрывают во времени. А время — это банально 8 новых крейсеров до начала войны или только 4 плюс масса денег на ветер в виде недостроя.

С уважением, Ансар.

Не так чтоб люблю, но

Может быть стоило бы предложить немцам разработать для нас отдельный проект? А недострой будет в любом случае, не прекратят же закладывать новые корабли после 1937 года?

Стоило, конечно. Но,

Стоило, конечно. Но, модифицировать готовый проект, вместо разработки абсолютно нового — экономия времени как минимум год.

Недострой недострою рознь. Тут получается такой расклад: 4+4 КРЛ — успеваем однозначно. 4 последующих ТКР или даже КРЛ — не успеваем столь же однозначно (даже если закладываем параллельно со второй четвёркой КРЛ). А вот если бы ещё и Гитлера не было… ах какие перспективы!

С уважением, Ансар.

А вот если бы ещё и Гитлера

В случае войны с Англией, без прихода к власти Гитлера, недостроя бы и не было. Англия вряд ли сусмела захватить столь большие территории СССР , что бы подрезать нашу промышленность.

, что бы подрезать нашу промышленность.

Да Боже сохрани воевать с

Да Боже сохрани воевать с Англией! Я и эту альтернативу сочинял имея ввиду вовсе не морские баталии, а исключительно политическое влияние , чтоб англы банально не борзели.

, чтоб англы банально не борзели.

Ansar02 пишет:

Да Боже

[quote=Ansar02]

Да Боже сохрани воевать с Англией! Я и эту альтернативу сочинял имея ввиду вовсе не морские баталии, а исключительно политическое влияние , чтоб англы банально не борзели.

, чтоб англы банально не борзели.

[/quote]

Нечего нам противопоставить британцам. Можем только сильно усложнить им нарушение наших вод, до летального исхода. И можем им несколько усложнить жизнь на коммуникациях, ни чего смертельного.

Хм. Однако даже англ не

Хм. Однако даже англ не будет рад осложнениям на своих коммуникациях. Не находите? А значит, оно того стоит.

Во первых —

Во-вторых у

Во первых —

Во-вторых у меня 2 вопроса:

1. Рейдер — по определению — должен иметь крайне высокую скорость мах. хода и огромную дальность. Как в данном случае будет решаться вопрос?

2. В РИ развитие флота (и вообще военных технологий) стимулировала в германии партия Гитлера, ориентированная на войну. В "нормальной" Германии, имеющей большие проблемы после ПМВ в экономике и финансах это — затраты на создание флота — как-то странно. В чем необходимость вкладываться в оружие?

Ув. коллега Сирин!

Спасибо

Ув. коллега Сирин!

Спасибо за Ваш отзыв.

1. Поскольку в данной АИ главный противник — Англия, заявленной скорости крейсеров в 35 узлов вполне достаточно. У англов ЭМ имели такую же… крейсера поменьше. Дальности 4500 миль для нашей "зоны ответственности" (северная атлантика) достаточно. Тем более первые крейсера — по любому будут использоваться скорее как учебные. (Как и у немцев кстати).

2. Германия до Гитлера в полном соответствии с версальскими ограничениями заменила старые крейсера на новые (при Гитлере был достроен последний "Нюрнберг), и начали строительство "карманников" — опять-таки продукт версальских ограничений. Как бы дальше развивалась немецкая военно-морская мощь без Гитлера — хрен его знает. Как при Гитлере — мы знаем.

Что касается необходимости вкладываться… Осмелюсь напомнить, что именно заказами на крупные надводные корабли Муссолини решил проблему безработицы в городах имеющих верфи, и Гитлер своим перевооружением, попутно решал ту же проблему в целом. Тут дело в финансах. Гитлера спонсировали. Веймарскую республику, дружащую с СССР вряд ли будут спонсировать так щедро. Но разве это не ещё один стимул к усилиям в совместной обороне? Что причина — что следствие — верти как угодно. Хреново что Гитлер пришёл к власти. Это факт.

С уважением, Ансар.

Более-менее проникся,

Более-менее проникся, да.

Но вот по дальности хода все-равно: взял карту, построил радиусы — как-то не особо "зона ответственности" обширна-то. То есть весьма не особо — свободно действовать, по-моему, как-то сложно.

Почему-бы не пойти "по американскому" пути с электроприводом и сочетать турбины полного хода и дизели экономического? Ведь Германие — признанный лидер судовых моторов такого типа? А электропривод позволяет "развязать" проблему совместной работы (приводов).

Сложно, но учитывая, что мы

Сложно, но учитывая, что мы по сути ещё только учимся, а реально воевать будем уже на кораблях следующего поколения — покруче этих, вполне достаточно.

А надёжной работы СУ смешанного типа даже у самих немцев не так чтоб получилось. На КРЛ по крайней мере.

С уважением, Ансар.

Так ЧИСТО электропередача!

Так ЧИСТО электропередача! У вас и на дизелях, и на ПТУ генераторы. Вполне по американски (и даже по французски, если учесть "Нормандию").

Ansar02 пишет:

Сложно, но

[quote=Ansar02]

Сложно, но учитывая, что мы по сути ещё только учимся, а реально воевать будем уже на кораблях следующего поколения — покруче этих, вполне достаточно.

[/quote]

Это за гранью разумных допущений. Следующее покаление, в товарных количествах, ни как к войне не поспеет.

Однако, да же наличие 3-4-х современных тяжелых артилерийских корабля, будет очень полезным нашему флоту. При, чем уже писал, прежде всего в умении организовывать действия и обеспечение этих действий, и только в десятую в военном смысле.

Sirin пишет:

вкладываться в

[quote=Sirin]

вкладываться в оружие?

[/quote]

Престиж и участие в мировых делах.