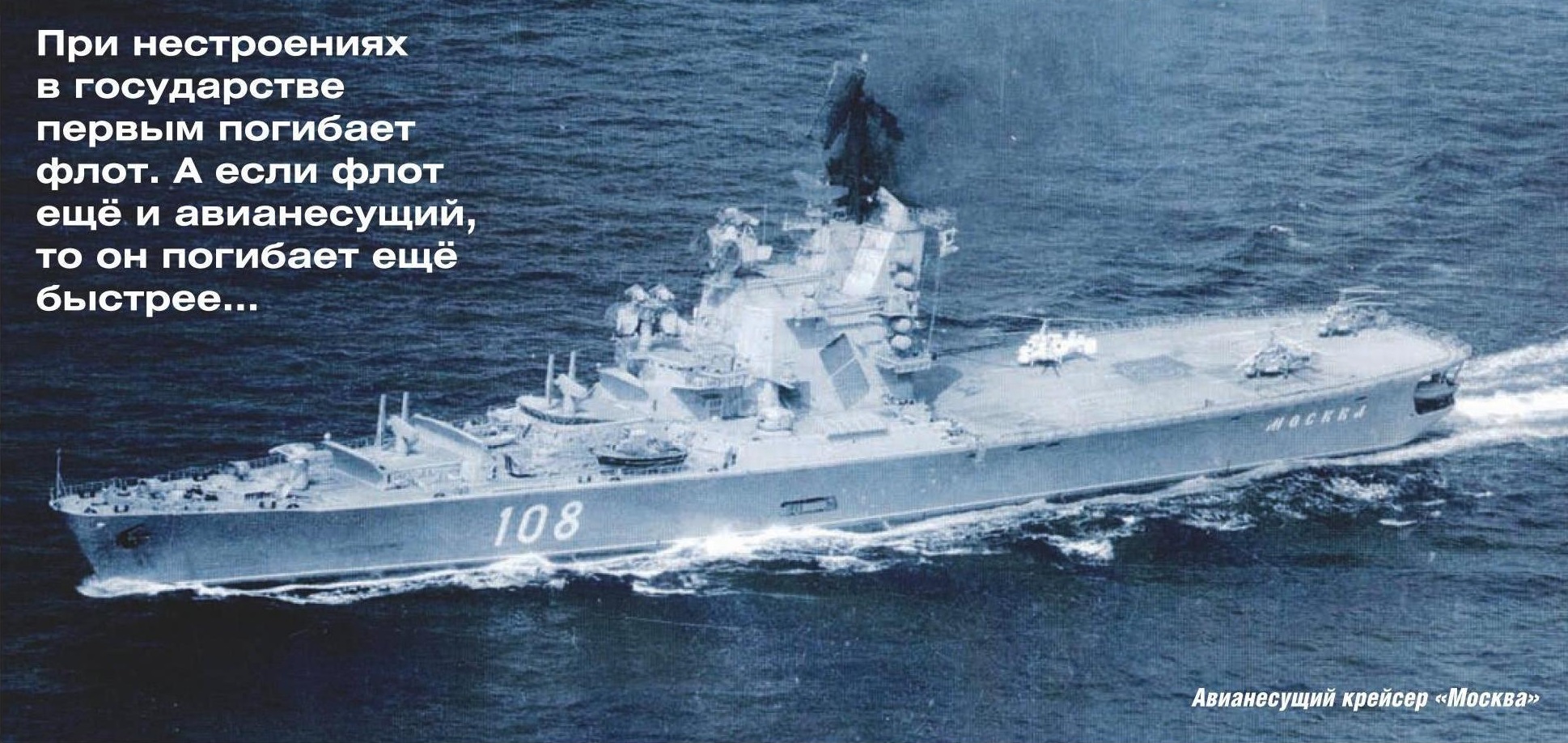

На испытаниях «Москвы»

Всем ругающим флот Горшкова.

Как бы сказать. Я уже цитировал «Топ Ган»: «Почетные грамоты для вторых номеров находятся внизу, в дамской комнате».

Но если учитывать, какой путь прошел американский флот, а какой — советский, то путь второго вызывает глубокое уважение.

Для тех, кто в курсе каким унылым гуано был наш флот в 1950-е, понятно, что мы и американцы бежали стометровку, при этом американцы имели фору в 70 метров. Стоит ли удивляться, что они пришли к финишу первыми?

К сожалению, тот задел, который мы сделали к 1980-м, эта стартовая позиция, уже фактически профукана, и в случае новой морской гонки наш противник опять будет иметь фору, которая фактически обрекает нас на поражение в этой гонке.

Сергей Махов ака George Rooke

Сразу же после гибели СССР началась экстренная распродажа наших авианесущих кораблей. На металл проданы противолодочные крейсера «Москва», «Ленинград», «Киев», «Минск», «Новороссийск». «Киев» продали в боевом состоянии по цене, вдвое ниже цены металлолома, а «Минск», не выслуживший и половины срока, так торопились сбыть с рук, что даже не сняли с него секретное оборудование. Построенный после «Новороссийска» «Адмирал Горшков» («Баку» до 4 октября 1990 г.), прослужив всего 4 года и 2 месяца, с 1992 г. стоял у стенки на различных судоремонтных заводах и в 2004 г. был продан Индии с условием, что мы модернизируем его в настоящий авианосец по типу единственного оставшегося у нас в строю «Адмирала Кузнецова». Корабль планировалось передать заказчику в конце 2008 г. Однако ремонт крейсера задерживался из-за нехватки кадров, и передача корабля индийцам была перенесена на конец 2012 г. Но ходовые испытания закончились неудачно – при развитии полного хода вышли из строя семь котлов из восьми. Срок сдачи корабля перенесли ещё на год. Наконец, совсем недавно, – 16 ноября 2013 г. авианосец всё-таки передали ВМС Индии.

Строительство второго после «Адмирала Кузнецова» полноценного авианосца «Варяг», заложенного в 1988 г., было прекращено в 1992-м при готовности около 70%. В ходе раздела Черноморского флота между Россией и Украиной авианосец отошёл Незалежной. Он долго ржавел и растаскивался, стоя у стенки. В результате корабль, финансировать строительство которого Украина была не в состоянии, в 1999 г. продали Китаю за 20 млн. долларов и в марте 2001 г. на буксире доставили в места, где почти 100 лет назад погиб тот самый знаменитый крейсер «Варяг».

10 августа 2011 г., после достройки и модернизации на верфи в прибрежном городе Далянь на востоке Китая, корабль покинул верфь для первых ходовых испытаний, а 25 сентября 2012 г. был передан китайским ВМС. Теперь наши бывшие корабли будут служить другим государствам.

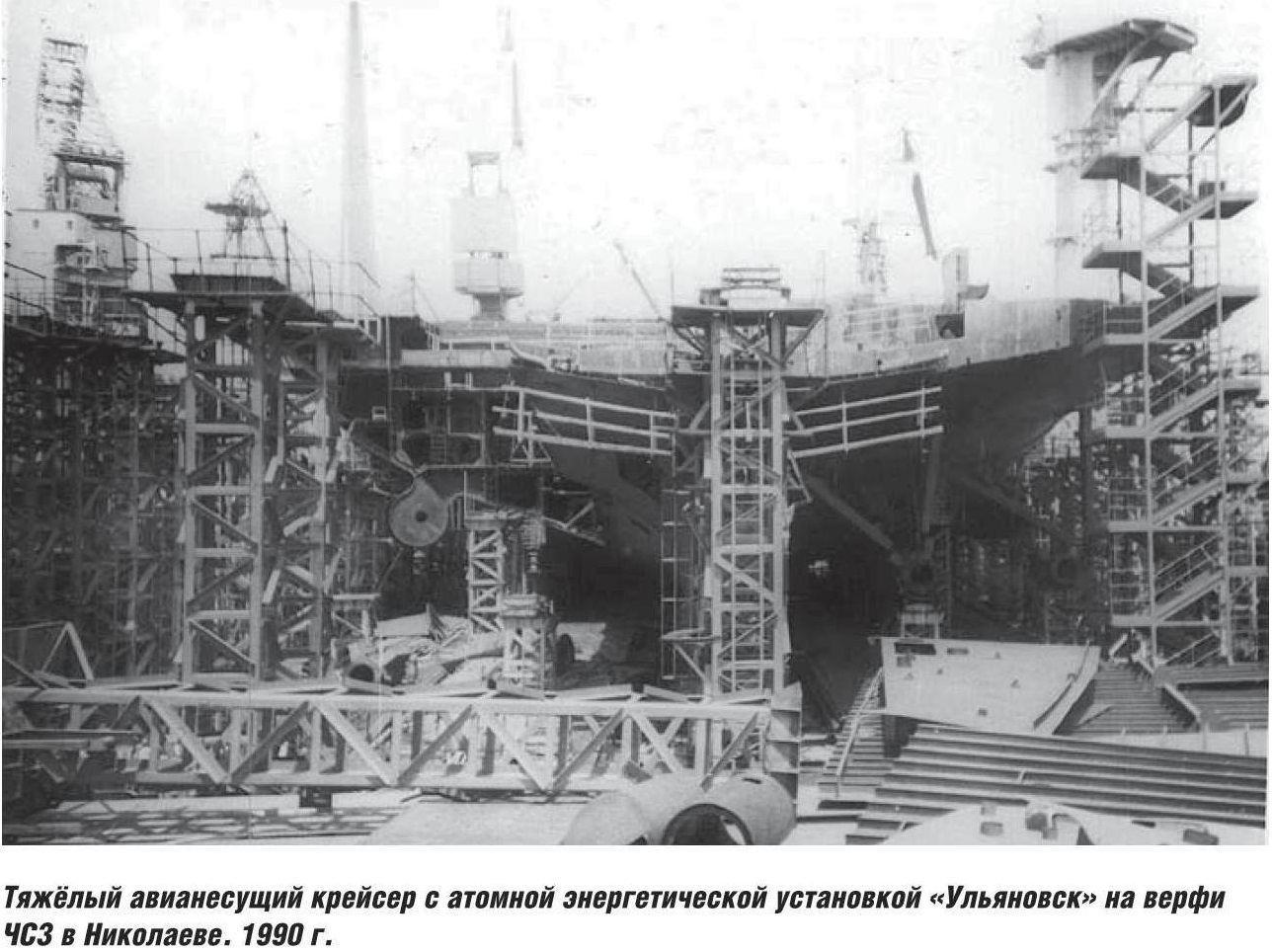

На Черноморском судостроительном заводе строился и первый наш атомный авианосец «Ульяновск», впервые оснащённый катапультами для взлёта самолётов. С постройкой этого корабля СССР выходил уже на мировой уровень строительства авианесущих кораблей, но наступили недоброй памяти 90-е гг., и, при 20-процентной готовности, строительство корабля было прекращено. В 1992 г. корабль срочно порезали на металлолом, поскольку Черноморский завод вёл переговоры с норвежской компанией о строительстве серии танкеров, для чего нужно было освободить стапель. Когда корабль порезали и стапель освободили, и покупатели лома, и заказчики танкеров бесследно исчезли…

А мне вспоминаются другие времена, 1960-1970 г., когда наши корабли, можно сказать, приобрели крылья. Я в тот период, будучи ведущим инженером по лётным испытаниям вертолётов, принимал самое непосредственное участие в становлении корабельной авиации. Участвовал в испытаниях более двадцати кораблей, в том числе «Москвы», «Ленинграда», «Киева», «Минска», тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Ушаков» и других. Руководил испытаниями прототипа вертолёта Ка-32 полярной ночью в Арктике на атомном ледоколе «Сибирь». Но наиболее тяжёлым у меня был период испытаний авиационного комплекса нашего первого корабля группового базирования вертолётов, противолодочного крейсера «Москва». В 1967 г. мне пришлось работать на нём более семи месяцев, участвуя в швартовных и ходовых испытаниях авиационного комплекса. На корабле, по тому времени гиганте, всё впечатляло: огромный, как мне тогда казалось, ангар для вертолётов внутри корабля под верхней палубой; ангар на верхней, полётной палубе; четыре взлётно-посадочные площадки. Даже при качке специальные подъёмники могли доставлять вертолёты из нижнего ангара на полётную палубу и обратно. Ничего подобного в нашей стране ещё не строили. Корабль поражал необычностью, новизной и наполнял гордостью за причастность к такому большому государственному делу.

Сразу скажу, что создатели этого корабля с новым сложным по тому времени комплексом оборудования были отмечены и Звёздами Героев, орденами, медалями, а также Государственной премией. Однако я свой орден получил позже, после испытаний ещё более тяжёлого авианесущего крейсера «Киев», оснащённого, кроме вертолётов, и самолётами с вертикальным взлётом и посадкой.

Однако вернёмся к «Москве». Поскольку почти всё в системе «корабль – вертолёт» делалось впервые, то, естественно, никаких методик испытаний вертолётного комплекса ещё не существовало. Пришлось мне, находясь на строящемся судне, тоже впервые разрабатывать эти самые методики, согласовывая их с военной приёмкой, и по ним проводить испытания. Методики, конечно, с годами совершенствовались, пока не превратились в «Руководство по испытаниям авиационной техники». 21 апреля 1967 г. корабль вышел в море для следования в Севастополь на ходовые испытания. С этого времени бригада по испытаниям вертолёта стала жить на корабле. Кроме военной штатной команды и строителей, на борту находились ещё испытатели и специалисты по многочисленным системам корабля из различных ОКБ, и вся эта масса народа по численности почти втрое превышала команду, предусмотренную штатным расписанием. Естественно, кают и кубриков не хватало. Везде, где только было можно, устанавливались раскладушки – в каютах, кубриках, ангаре, на боевых постах. Во время работы их убирали.

Начались ходовые испытания. Круглые сутки действовала громкоговорящая связь, раздавались команды, объявлялись учебные боевые тревоги, гремели колокола громкого боя. Команда училась, испытывались доведённые системы, военная приёмка их принимала, а строители продолжали свои работы, в частности по нашему авиационному комплексу. Они трудились в три смены, поэтому испытателей могли поднять в любое время суток. Наша бригада занимала положение между строителями и военной приёмкой. С одной стороны, мы должны были, проведя испытания, показать и доказать приёмке, что всё сделано как надо – бое- и работоспособно. С другой стороны, мы сами во время испытаний выступали в роли как бы приёмки и в этом треугольнике постоянно оказывались то на одной, то на другой стороне.

Подходило время лётных испытаний. Чтобы руководить ими, на корабль прибыл заместитель главного конструктора Игорь Александрович Эрлих и четыре наших заводских лётных экипажа. Прилетели четыре вертолёта Ка-25: три – из войсковой части в Очакове и один – из нашего Феодосийского филиала (пятый находился на корабле с начала швартовных испытаний). Приехал и главный конструктор Николай Ильич Камов, но ни во что не вмешивался. Ранее напряжённый ритм работы стал просто бешеным, во всяком случае, для меня.

2 августа 1967 г. в Феодосийском заливе начались полёты с корабля. Они выполнялись на «стопе», на ходу, в качку, днём и ночью; одиночные, парные и всей четвёркой. Мне нужно было подготовить каждому экипажу задание, проработать его и с ним, и с командиром корабля, и со сдатчиками, проследить за контрольно-записывающей аппаратурой. Затем – разбор полётов. Экипажи вертолётов менялись, мне же приходилось работать с каждым. Когда все расходились отдыхать, я готовил задание на следующий день или ночь. Спал урывками.

Так продолжалось до ночи с 5 на 6 августа 1967 г. Этой ночью на ходу корабля при заходе на посадку на качающуюся палубу один из вертолётов, пилотируемый лётчиком-испытателем В. М. Евдокимовым со штурманом-испытателем И. Е. Михайловым, упал в воду. Ночь была безлунной, совершенно тёмной. Пока корабль стопорил ход, а затем возвращался к предполагаемому месту падения вертолёта, прошло время. Включённые с обоих бортов прожектора ничего в море не находили. В этой ситуации чётко сработал командир обеспечивающего катера. В соответствии с заданием он, не обращая внимания на действия корабля, сразу же направил катер к месту падения вертолёта, где и подобрал вынырнувшего из воды лётчика. Штурмана долго искали, но так и не нашли.

На корабле ко мне подошёл офицер БЧ-6 в сопровождении вооружённого автоматом матроса и потребовал сдать всю документацию. Вместе с документами на погибший вертолёт были арестованы все полётные листы – на полёты всех четырёх вертолётов. А ведь их со 2 по 5 августа было выполнено 117! Корабль простоял у места гибели вертолёта всю ночь и весь следующий день. Лишь к вечеру снялся с якоря. Салютуя гудком, выполнил циркуляцию вокруг места гибели и отправился в Севастополь продолжать ходовые испытания. А мы, сойдя на берег, стали ждать прибытия в Феодосию государственной комиссии для расследования происшествия. Для меня и техника вертолёта Б.Н. Карташова наступило время нервотрёпки и самых страшных ожиданий.

Почему упал вертолёт? Почему не спасся штурман? Эти вопросы мучили всех нас. Один из лётчиков, также летавший на этом вертолёте, вдруг высказал мысль, что штурман был убит балластом, находившимся у него за спиной и сорвавшимся при ударе о воду. Эти слова оглушили меня: ведь это по моей команде устанавливался балласт для приведения массы вертолёта к заданному по программе значению. Ведь это я указывал, где устанавливать 20-килограммовые чушки общей массой 220 кг, чем и как их крепить; я проверял их установку и швартовку. Неужели я что-то не досмотрел и по моей вине погиб человек? Эта мысль не выходила у меня из головы ни днём, ни ночью.

А тем временем в море искали вертолёт и лишь на десятый день нашли, подняли и доставили в порт. Приезжаем в порт. На пирсе лежат останки некогда красивого, грозного противолодочного вертолёта. Комиссия начинает наружный осмотр, а я быстрее туда, вовнутрь, к балласту, чтобы увидеть, в каком он состоянии. Держать в голове мысли об этих 220 кг уже не было никаких сил. Как только я очутился в вертолёте, весь этот тяжкий груз мгновенно с меня свалился. Чушки оказались на месте. Ивана Ефимовича Михайлова подняли вместе с вертолётом. Как оказалось, он от удара о воду потерял сознание и ушёл на дно с винтокрылой машиной.

В этот полёт вместе с лётчиком Евдокимовым сначала должен был отправиться помощник ведущего инженера М. И. Рябов, которого Эрлих снял с вертолёта и отправил готовить к завтрашнему полёту задание на проверку радиотехнических средств корабля. В вертолёт сел бортмеханик Н. И. Павловский. В это время к Эрлиху подошёл И. Е. Михайлов и сказал, что как штурман он должен летать на своём штатном месте, а не наблюдать за полётами. Игорь Александрович согласился с ними и, хотя экипаж уже запустил двигатели, дал команду Павловскому выйти из машины. Так Иван Ефимович отправился в свой последний роковой полёт.

Комиссия назвала причину катастрофы. Ею стала отвернувшаяся гайка в системе управления общим и дифференциальным шагом несущих винтов, что привело к падению тяги на винтах и, как следствие, падению вертолёта. Были внесены конструктивные изменения по контровке злополучной гайки, выполнены необходимые доработки на всех вертолётах.

Однако есть и другое мнение о причине происшествия. Как я уже отмечал, ночь была безлунной, совершенно тёмной. Не было даже намёка на горизонт. В этих условиях огни корабля становятся для пилота единственным ориентиром во внешнем мире. И если этот ориентир качается, то, строя по нему посадочную глиссаду, легко раскачать вертолёт по высоте. Это отметил лётчик-испытатель Н. П. Бездетнов, когда во время своих ночных полётов с качающейся палубы попробовал лететь, ориентируясь только по огням корабля. Переведя взгляд на радиовысотомер, он заметил, что непроизвольно отслеживает положение этих огней ручкой общего шага, то поднимаясь, то опускаясь в воздухе. Возможно, то же самое произошло и с Евдокимовым. При подлёте к кораблю на малой высоте это могло привести к столкновению с водой.

А что касается отвернувшейся гайки, то при осмотре вертолётов в войсковых частях, как мне говорили, были обнаружены такие же неполадки, но не приведшие к происшествиям. Правда, на этих вертолётах не летали в условиях, подобных тем, в каких летал Евдокимов. В любом случае, введение контровки указанной гайки только увеличило надёжность конструкции вертолёта.

С тех пор прошло много времени. Были построены новые, ещё большие корабли с вертолётами и самолётами на борту, которые бороздили мировой океан, охраняя нашу Родину. Но вот в 1985 г. страну возглавил Михаил Горбачёв, у нас появились новые «друзья», и страны, созданной нашими отцами, не стало. Известна фраза императора Александра III: «У России есть только два друга – её армия и её флот». Так вот к ходе перестройки, затеянной Горбачёвым, один из этих друзей был распродан, а другой разворован.

За свою предательскую деятельность Михаил Сергеевич получил Нобелевскую премию и уехал жить к тем самым новым «друзьям». А в давние времена с такими людьми поступали иначе. В Крыму, около Судака, есть остатки генуэзской крепости, которую однажды осадили враги. Не помню уж, кто это был, да это и не важно. Твердыню долго не могли взять или принудить к сдаче. Но нашлись предатели братья Гуаско, которые ночью открыли ворота. Крепость была взята, разгромлена и разграблена, а братья, предавшие свой народ, на крючьях за подбородки были подвешены на крепостной стене, причём самими захватчиками. В те времена предателей не любили даже враги! Сейчас времена другие, и за предательство дают «Нобеля».

Вот на какие невесёлые мысли и воспоминания навело меня сообщение о пополнении индийского флота совсем недавно (16 ноября 2013 г.) нашим кораблём, который в моей памяти навсегда останется тяжёлым авианесущим крейсером «Баку».

источник: Валентин КОЧЕЛАЕВСКИЙ «НА ИСПЫТАНИЯХ «МОСКВЫ»» «ТЕХНИКА-МОЛОДЕЖИ» 2014-01, стр.34-37

Меня восхищают подобные «эксперты». Этож надо сравнивать грубо говоря лошадь и телегу как средства передвижения!

А меня уже давно не удивляет уровень комментаторов. Вернее, его отсутствие.

Сможете внятно сформулировать, что Вас не устраивает в сравнении эффективности систем ПЛО выстроенных на основе специализированных вертолетоносцев и патрульной авиации?

«эсминцы, фрегаты, крейсера неспособны обеспечить топливом круглосуточно вертолеты ДРЛОиУ .»

а я предлагаю — поставить генератор топлива на базе ядерного реактора. синтез топлива по Тропшу-Фишеру. Углерод -из атмосферного СО2, водород-из воды. Получится после обработки неплохое топливо.

Куда поставить?

(правильный ответ — в городе с угольной шахтой под боком)

Вертолет морской пехоты? Согласен. Лучше подойдет переделка Ка-52 , кажется.

А по вертолетам в целом- лучше разработать вертух модульной схемы- и менять модули

«Вертолеты ДРЛОиУ нашему флоту не нужны совершенно.»

Индусы и китайцы так не считают.

Индусы и китайцы считают, что российскому флоту нужны вертолеты ДРЛОиУ? Ссылкой разодолжите?:))))

Если же чуть более серьезно, то и у китайцев и у индийцев есть авианосцы, которые будут служить еще долго-долго, не один десяток лет, но которые не могут нести самолеты ДРЛОиУ. Вот туда они их и садят. А у нас Кузнецов после ремонта отходит еще в лучшем случае лет 15, при том что основная его задача — обеспечение развертывания ПЛ в Норвежском — может быть решена и без таких вертолетов. Вообще в статье написано, что конкретно для ТАВКР-а они бы не помешали, но строить сейчас эскадрилью, по миллиарду за машину минимум, в общем, излишество — а у нас и на самое необходимое денег мало

В далеком 2003 году отслеживал на КумАПО производства пары Ка-31 для Китая. Т.е. машина как минимум с тех пор серийная. Кстати, дальность обнаружения истребителя в 150 км, указанная в статье очень сильно смущает. Ну прям конкретно. Локатор на нем реально большой. Скажем так, половина от С300, на котором я служил. И как бы площадь имеет значение, хоть для афар, хоть для пфар)

Вы командующий СФ и точно знаете круг задач и наряд сил и средств для их выполнения? Дальность обнаружения 25м цели с корабля с высотой мачт от воды 30м всего 40 км — 2 мин полета дозвуковой ракеты. при высоте антенны 300м — в 2 раза больше 90км

Если Вы сами не являетесь командующим СФ, то Ваш пассаж может вызвать только недоумение.

А так-то да, имею представление. Хоть и не командующий.

Даже спрашивать боюсь, зачем Вы зачем сравниваете возможности корабля и вертолета ДРЛО. Сравните возможности вертолета ДРЛО и вертолета ПЛО с АФАР при выполнении задачи обнаружения низколетящих целей, если уж хотите спорить с автором статьи (который я)

То есть не имеете.

Размеры антенны РЛС Копье-А в разы меньше размеров РЛС Э-801Е «ОКО» . Поэтому если первая имеет заявляемую дальность обнаружения цели с ЭПР 5м2 — 85 км, то вторая 150. Хотя если «Заслон» с диаметром антенны 1,1..1,4м обеспечивает дальность по такой цели 160км, то вертолетная РЛС с размером антенны 6х1м (примерно) дальность обнаружения не может иметь меньше, а точность хуже.

То есть не имеете. Ну, не имею, так не имею. Размеры антенны РЛС Копье-А в разы меньше размеров РЛС Э-801Е «ОКО» . Поэтому если первая имеет заявляемую дальность обнаружения цели с ЭПР 5м2 — 85 км, то вторая 150. Хотя если «Заслон» с диаметром антенны 1,1..1,4м обеспечивает дальность по такой цели 160км, то вертолетная РЛС с размером антенны 6х1м (примерно) дальность обнаружения не может иметь меньше, а точность хуже. А Вы что, генеральный конструктор «Фазотрон-НИИР»? И, одновременно, АО «НИИП им. В.В. Тихомирова»? Нет? Так в рамках Вашей логики, Вы представления не имеете о работе данных РЛС. Впрочем, и вне рамок Вашей логики Вы не слишком хорошо понимаете работу РЛС, иначе не привязывали бы дальность обнаружения к площади антенны. Например, тот простой факт, что «Заслон М» имеет едва ли не вдвое увеличенную дальность обнаружения в сравнении с немодернизированным «Заслоном А» (при том что площадь антенны кардинально не увеличилась, если увеличилась вообще) мог бы намекнуть Вам на то, что дальность обнаружения зависит не только от площади антенны. И да, Вы весьма неэлегантно уклонились от моего предложения. Сравните возможности вертолета ДРЛО и вертолета ПЛО с АФАР при выполнении задачи обнаружения низколетящих целей, если уж хотите спорить с автором статьи (который я) Я понимаю,… Подробнее »

Если вспомните основное уравнение радиолокации, то значение мощности принимаемого отклика прямо зависит от эффективной площади приемной антенны. А если считать что по конструктивным и техническим характеристикам мощность излучаемая с единицы площади антенны одинакова, то и мощность лоцирующего сигнала тоже больше в отношение площадей. Поскольку все это под корнем в четвертой степени в уравнении дальности, то увеличение площади в 6 раз при прочих равных приведет к выигрышу в дальности в 2,4 раза.

Тип антенны не имеет значения, имеют значение характеристики антенны.

Да я-то помню. А еще помню прямую зависимость от мощности и плотности сигнала, о которых Вы не упоминаете

Простите, но это недопустимое упрощение

Это я намекнул на то, что рассматривать надо именно РЛС Ка-27М, а не Ка-27 до модернизации.

Я написал это:

Это с какого перепуга? мощность с одного излучателя одинакова, количество излучателей пропорционально площади. Распределение мощности тоже пропорционально размерам. Так что вполне допустимо. Что касается плотности, то большая антенна позволит и более узкую ДН сделать.

Так я и указал характеристики дальности РЛС «Копье-А», причем последней модификации.

Это с какого перепуга?:))) Например, РЛС Жук-М и Жук-МСФ имеют одинаковую потребляемую мощность, при том что диаметр решетки у первой — 624 мм, у второй -980 мм. Были у меня и еще примеры, только сходу не найду

А почитать?

и то только увеличение площади антенны в 2 раза позволило увеличить дальность обнаружения в 1,6.при этом площадь антенны всего 0,75м2.

Я таки решительно извиняюсь, но Ваш постулат был

Чего мы не наблюдаем в приведенном мною случае. Отчего я решительно не вижу оснований для столь странного Вашего допущения

А при чем здесь конкретная реализация? В данном случае увеличение площади в 2 раза сделано для реализации определенного распределения мощности в апертуре. Улучшили характеристики в части снижения уровня боковых лепестков и заодно увеличили площадь с которой принимают отраженный сигнал. ФАР пассивная, мощность передатчика осталась прежней. Какое отношение это имеет в возможности на большей площади поставить большее количество активных модулей при их неизменной мощности и получить большую мощность на выходе?

Вертолет с такой РЛС нужен для увеличения дальности обнаружения низколетов и загоризонтных надводных целей в условиях, когда применение самолета ДРЛО невозможно. Утверждение, что он не нужен только потому, что он хуже самолета ДРЛО выглядит с моей кочки зрения более чем странно. РЛС вертолета ПЛО заменить РЛС со значительно большей антенной не сможет.

При том, что даже на изделии одного производителя мощность РЛС может быть не пропорциональна площади решетки. Соответственно, допущение о прямой зависимости этих параметров в РЛС различных производителей (и назначений) является слишком вольным и далеким от реальности

Сравнивая антенны и РЛС одного типа, да еще зная конкретную причину разницы в размерах при одинаковой мощности, утверждать что рост размеров антенны не позволяет увеличить мощность (в том числе и пропорционально росту размеров) только для того чтобы доказать ненужность вертолета ДРЛО — вот это действительно вольность, мягко говоря…

Не порите чушь, ей же больно.

Я нигде не утверждал подобного. Я утверждал иное — РЛС, которую Вы сможете установить на вертолет, не будет достаточной для выполнения функций контроля воздушного пространства и управления воздушным боем. И это утверждение полностью подтверждается практикой.

Согласно Вашим расчетам, дальность обнаружения РЛС Ка-31 могла бы быть как минимум вдвое больше, чем у современного ему истребителя. Между тем, мы ничего подобного не наблюдаем

Ой, я сказал, что только от площади зависит мощность рлс? Наверно ошибся.. Хотя нет, посмотрел, не сказал я такого). Но, если рлс одного года, одного принципа и на одной элементной базе, поверьте, основные характеристики булут пропорциональны площади и весу. Между заслоном и копьем, как бы четверть века. Не совсем корректный пример я думаю.

Примерно так оно и есть. А теперь давайте еще вспомним режимы работы оных РЛС. Попросту говоря, есть поисковый режим, в котором работает РЛС Ка-31, и в нем оно видит истребитель на 100-150 км. И есть режим, в котором луч «съеживается» (в квадратных градусах) но его мощность увеличивается и тем достигается повышенная дальность обнаружения при сниженном секторе обнаружения. Так вот для обзорных РЛС обычно указывают дальности в режиме поиска, для БРЛС истребителей — в режиме «узкого луча».

РЛС Копье-А, которая стоит на Ка-27М отличается антенной от истребительной РЛС формой характерной для РЛС обнаружения http://bastion-karpenko.ru/radar-kopye-a/

Такие и на суше сильно требуются, раз Ил-ов мало. Конечно с другим радаром. А то С-300; 400… бьют на 300км, а видят на 30…

Денег ест, но вы держитесь)) Скорее нет рабочих.

Миллиард- ето где то 20мил.$ (сейчас, раньше 13-14) Разве ето много?

На суше требуются Ил-ы, а не вертолеты.

Я вообще слегка веселюсь с такой логики.Если не хватает самолетов ДРЛОиУ, то не надо ни новых строить, ни старых модернизировать, что ты, ни-ни! Давайте лучше деньги на разработку и строительство вертолетов ДРЛОиУ угробим. Ведь это лучше, чем ничего!

Не Ил-ы требуются, а Ту-214 разных мастей… ?

Но Вы продолжаете ратовать за Ка…

++++ коллега Андрей, с вашими финалными выводами согласен. Хотя некоторые доводы выглядят … неубедително. …ударный вертолет архиважен и архинужен, но сами эти операции возможны лишь в зоне господства в воздухе или как минимум в пределах боевого радиуса действия достаточно крупной группировки наших самолетов. Не совсем так. Более-менее установить т.нар. зону AD можно и через ЗРК (тем более если ест вертолет ДРЛО). Что и видим сейчас на Украине. Ка-25Ц – превосходная машина для своего времени. Он мог, взлетев над палубой….. Удачный вертолет попытались воспроизвести на новом техническом уровне, попытавшись заодно расширить его функционал. Увы, но возможностей его РЛС хватило лишь на выявление низколетящих целей. Ка-31…. мог дать информацию о подлетающих над водой крылатых ракетах или ударных самолетах. По оценке создателей, эта информация могла повысить эффективность корабельных ЗРК на 20–30 % Во первых вряд ли только на четверть, Но непонятно где потерялись прежные возможности. Почему из (неудачного?) радара, делается вывод об «бесполезности» ДРЛО? А вот у ПЛО меньший радар опять «все видит» (до 200км) Вообще возможность поднять мощный радар на высоте дорого стоит. Т.е. при строительстве есминцев типа японских, несущих несколько вертолетов, ДРЛО будет востребован. Он может работать и в пассивном режиме, а тезис что если невозможно обеспечить 24/7, тогда лучше никак,… Подробнее »

Более-менее установить т.нар. зону AD можно и через ЗРК Нельзя. Но самое главное — самолеты не столько Адва АД устанавливают (хотя это архиважно), сколько перепахивают место десанта до полного изумления, чего ЗРК не сделают в принципе Во первых вряд ли только на четверть Если рекламный плакат разработчиков для Вас не источник (на них обычно завышают ТТХ, а не занижают)… Ну, не знаю тогда:)))) Почему из (неудачного?) радара, делается вывод об «бесполезности» ДРЛО? А вот у ПЛО меньший радар опять «все видит» (до 200км) У вертолета ПЛО радар куда слабее, чем у ДРЛО. Но для обнаружения кораблей его достаточно, для выявления низколетящих целей его, в общем, тоже достаточно, а вот для контроля воздуха не хватает и того, что у вертолета ДРЛО Т.е. при строительстве есминцев типа японских, несущих несколько вертолетов, ДРЛО будет востребован. Нет. У них задачи другие. Вообще то- бесспорный. Система вооружения полезна, когда она решает определенные задачи. Если она не решает задач, она бесполезна. Вы же исходите из посыла, что «хоть что-то лучше чем ничего». В некоторых случаях это работает (за неимением гербовой пишем на простой) но если Вам надо просверлить дыру в бетоне, то сверло, сделанное из фанеры Вам не поможет, хотя оно и более прочное, чем сверло,… Подробнее »

?? Почему? Или имеете ввиду дальности 350-400км «как у AWACS-ов»

Вот автор и сравнивает вертолеты и истребители, вертолеты и АВВАКСы, поэтому вертолет получается г..ом. если сравнить самый мощный Ка-52 с Су-34, тоже вертолет г. Если ми-26 с Ил-76, то и здесь как бы вертолет не рулит…от слова вообще

Коллега, РЛС Ка-31 может обнаруживать цель типа истребитель 4-го поколения (то есть с ЭПР 3-5 м2) на расстоянии в 100-150 км. «Невидимки» — еще меньше. Это очень мало, и не позволяет управлять воздушным боем.

А радар Ка-27ПЛ конечно, может видеть на 250 км, но что? Во-первых, разрешение 10 метров, во вторых — сильно сомневаюсь, что в режиме кругового обзора.

Как огромный радар Ка-31 имеет дальность обнаружения меньше чем бортовой Су-30? Ребята, нас гле то разводят. Точно). Кстати, я не видел ни одной жалобы на Ка-31 от индусов. А они щнаете ли любят пожаловаться, если хоть что то им не так…даже если где сами косякнули

Вообще-то он имеет больше. «Барс» Су-30 обеспечивает обнаружение цели типа МиГ-29 на дистанции до 60-140 км (догонный/встречный курс) в достаточно узком секторе (300 кв.град), в то время как Ка-31 — в обзорном. Эсминец Ка-31 увидит в 250 км, Су-30 — 80-120 км.

Если уж берете ник «инженер», то Вы могли бы и без моей подсказки сообразить, что, помимо площади антенны есть и другие факторы, определяющие дальность РЛС. Например — ее мощность:))

«Других радаров у меня для вас нету…с))) Коллега Андрей, еще вверх писал что из за возможности етого (неудачного? устарелого уже?) радара нельзя выводит тезис о бессмыслености вертолетов ДРЛО. Удивляясь при етом что бриты такие строят… от безнадеги)) У российского флота (и ВКС) видимо уйма лучших возможностей. На Ка31 могут думаю и лучший радар ставить… за «каких то» 10-15 лет((

Вы видимо про Кузнецова? А вот КУГ защитится (фрегатами)) можно. Да и 200+200- уже 400.

Что возможности самолета ДРЛО больше, никто не спорит. Только где он? Может китайские купят? Для ВКС. А с Кузнецова может взлетать при помощи пороховых бустеров) Если конечно на палубе разместится)

Кто удивляется? Давайте не будем транслировать на меня Ваши ожидания:) В статье я дал совершенно ясные ответы по причинам, по которым британцы используют вертолеты ДРЛОиУ.

У РФ есть два варианта — или тратить деньги на создание нормального бюджетного самолета ДРЛОиУ, а ля «Хокай» который был бы архиполезен каждому флоту при сухопутном базировании и который, при появлении новых АВ мог бы занять место на их палубе. Или тратить эти же деньги на проектирование нового вертолета ДРЛОиУ, который… будет лучше, чем ничего.

Причины, по которым Вы отстаиваете худшее решение — для меня неясны. Вместо того, чтобы признать очевидную потребность в самолетах ДРЛОиУ умеренных размеров для нашей морской авиации, Вы настаиваете на эрзаце.

Откуда это непонятное стремление удалять аденоиды через задний проход, да еще и автогеном?

Ошибаетесь, я не «отстаиваю» етого, наоборот, самолет ДРЛО меньшей размерности ДЛЯ ВВС очень необходим был еще в СССР. Что то делалось из Ан-74 но…. воз и ныне там. Даже монстра А-100 не могут… (а самолет там существует)

Имел ввиду модернизованный Ка-31 с новым радаром. В норм. державах ето не ТАКИЕ ЖЕ даньги. И сроки. Но в сегодняшней России- не знаю, поетому писал (с горечью) про 10лет…))

А траты на «нормальный» самолет за столько лет что то не наблюдаются.

Ето не у меня, ето у руководства самизнаетекакой… Не будет у России «нормальный», лучше договариваться с китайцами. Заодно можно и другие самолеты покупать (кит. Ан-26 и Ан-12)) а не ждать Ил-114… Все равно на нефтедоллары купить (что то стоящее) уже нечего. ?

Коллега, давайте все же уточним:)

Ка-31 — это идейный продолжатель Ка-25Ц. А Ка-25Ц — это разведчик-целеуказатель по надводным целям, а не ДРЛО. Разница очень большая.

Это и вопрос к РЛС — обнаружение НК и контроль воздушных целей — разные задачи. Это и вопрос дополнительного оборудования (как ни странно, но самолет ДРЛО часто использует РЛС в активном режиме только для доразведки целей, выявленных в пассивном режиме). Это и сильная станция РТР. Это и операторы, управляющие всем этим (в Ка-31 есть пилот и есть штурман — отдельных операторов РЛС, РТР и проч, как это делается в самолетах и британских вертолетах ДРЛО там нет).

То есть Ка-31 — это ну вот ни разу не аналог тех же британских вертолетов ДРЛО. И если Вы хотите вертолет именно ДРЛОиУ, то ни о какой модернизации Ка-31 и речи не идет — это должен быть новый вертолет, новая разработка.

А теперь поставьте себя на место разработчика. Что проще — разработать ту же РЛС для самолета ДРЛОиУ в габаритах Хокая, или вертолетную? Очевидно, что самолетную проще, там не столь велики ограничения по размерам/массе/энергопотреблению.

Вопрос, если на Миг-31 локатор обнаруживает истребитель на дальности в 300 км, почему не поставить его на Ка-31. Тем более, что он раз в 5 меньше???) И лет на 20 старше?) У меня просто вщрыв мощна в поисках логики цифр))

Ответ — не обнаруживает

Заслон, который на 20 лет старше, имел дальность обнаружения воздушной цели типа «бомбардировщик» (ЭПР = 19 м², с вероятностью 0,5) в переднюю полусферу: 200 км.

Да ладно, Б-52 на дальности в 200км? А наши его так хвалили. Про 300 км писали. И сейчас еще хвалят ..

Вообще-то ЭПР Б-52 может достигать 100 кв.м.:)