Мариманы. Не альтернативные танки.

В 1951 году в Союзе начались работы по созданию навесных индивидуальных плавсредств для танков. Первые образцы для танка Т-54 были изготовлены в 1952 году и тогда же прошли испытания на реке Ока. В 1953-54 гг были проведены предварительные морские испытания. В 1957 плавсредство было принято на вооружение под обозначением ПСТ-54. Таких средств в мотострелковой дивизии, по штату, должно было быть до 187 единиц (по количеству танков). Производство велось на Навашинском заводе №342, а дооборудование танков на Харьковском заводе №75. Т-54 приспособленный для использования плавсредств получил заводской индекс "объект 485".

Параллельно велись работы по созданию плавсредств для танка Т-55 и ЗСУ-57-2 (имели обозначения, соответственно, ПСТ-55 (проект К-4183) и ПСТ. Доработанная ЗСУ-57-2 получила индекс "объект 510"). В 1959 году заводами №342 и №174 были проведены работы по унификации плавсредств. В 1960 году усовершенствованное плавсредство под обозначением ПСТ-У (универсальное) было принято на вооружение СА.

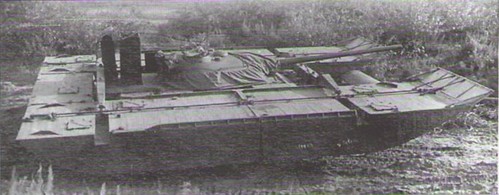

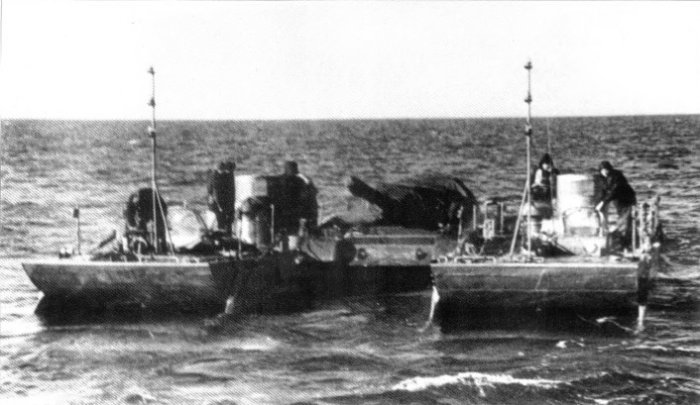

Плавсредства ПСТ-У («Объект 60У») были разработаны в 1958-1959 гг. конструкторскими бюро завода № 174 в Омске и Навашинского судостроительного завода «Ока» (№ 342) в Горьковской области и приказом министра обороны СССР от 17 мая 1960 г. приняты на вооружение. Они предназначались для оборудования танков Т-54, Т-55 и зенитных самоходных установок ЗСУ-57-2 с целью форсирования ими широких водных преград как своим ходом, так и на буксире при волнении моря до 5 баллов.

Плавсредства ПСТ-У (универсальные) разрабатывались на основе плавсредств ЗСУ-57-2 («Объект 60»). Установка их допускалась как на ЗСУ-57-2, так и на танки Т-54, Т-55, тягачи БТС-2 для обеспечения форсирования водных преград большой протяженности как своим ходом, так и на буксире. Для обеспечения переправы танков, масса которых превышала массу ЗСУ, водоизмещение бортовых понтонов было увеличено за счет увеличения их длины. В ходе проектирования были проведены работы по замене базового шасси транспортной машины с ЗИС-151 на ЗИЛ-157.

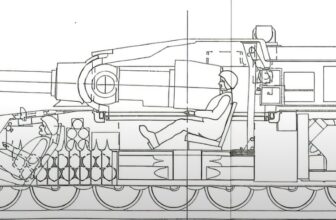

Главной частью плавсредств являлись понтоны, которые крепились к машине с помощью траверс, передних кронштейнов и задних тумб. Основные и откидные понтоны навешивались по бортам машины на специальные полые металлические балки-траверсы. Кормовые полупонтоны были шарнирно закреплены на основных понтонах. Все пять стальных понтонов, выполненных из 1,5-2-мм стальных листов, были заполнены пенопластом марки «ПС-4». Высокая степень заполнения понтонов труднозатопляемым материалом (92%) обеспечивала сохранение плавучести при поражении их огнем стрелкового оружия или осколками.

Танк или ЗСУ при их изготовлении на заводе для установки плавсредств дополнительно оснащались планками, кронштейнами, бонками и тумбами. Кроме того, с помощью уплотнений герметизировались корпус и ходовая часть. При сборке машин производились дополнительные антикоррозионные покрытия деталей и крепежа.

Плавсредства могли находиться в походном положении, когда откидные понтоны подняты и опрокинуты на основные понтоны, и в положении «на плаву». Перевод плавсредств из положения «по-походному» в положение «на плаву», а также сброс плавсредств с машины после преодоления водной преграды производился механиком-водителем без выхода из машины.

Передвижение боевой машины на плаву осуществлялось гребными винтами плавсредства, приводившимися во вращение от ведущих колес машины. Передача крутящего момента от ведущих колес на гребные винты осуществлялась с помощью корончатых звездочек через цепные редукторы, которые были установлены в основных понтонах. Для движения вперед на плаву использовалась первая передача, а для движения назад — передача заднего хода машины. Повороты машины на плаву, как и на суше, осуществлялись с помощью рычагов управления.

Плавсредства были оснащены буксирным устройством, подводным крылом, защищавшим от волн переднюю часть машины, двумя рулями-стабилизаторами, кормовой стяжкой, связывавшей полупонтоны правого и левого борта.

Общая масса плавсредств составляла 10 т. Оснащение боевой машины плавсредствами расчетом из 6 человек (экипаж и два понтонера) осуществлялось в течение 30-40 мин. Запас плавучести танка с плавсредствами достигал 40%. Максимальная скорость танка, оборудованного плавсредствами, на суше (при положении «по-походному») составляла 20 км/ч, на плаву — 12,4 км/ч. Максимальная допустимая скорость при буксировке составляла 15 км/ч. В топливные баки плавсредств, соединенных с топливной системой машины, заправлялось 500 л дизельного топлива, обеспечивавшего преодоление водной преграды шириной до 100 км.

Транспортировка плавсредств производилась двумя автомобилями ЗИЛ-157В с полуприцепами. Для перевозки по железной дороге комплекта плавсредств, погруженных на автомобили, требовалось две четырехосных платформы.

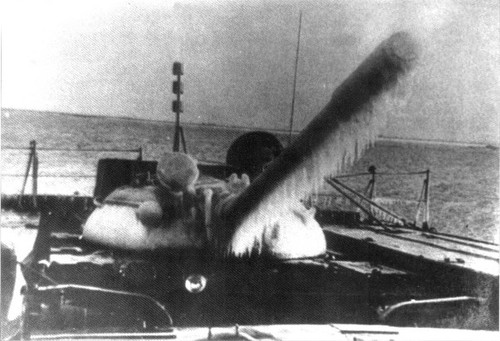

Стрельба по зенитным целям на плаву из самоходной установки ЗСУ-57-2 обеспечивалась при волнении моря до двух баллов. Для стрельбы применялась осколочно-трассирующая граната с головным ударным взрывателем и предохранительным колпачком. При нахождении десанта на палубе плавсредства стрельба из пушек была запрещена. Число десантников, перевозимых на палубе, не превышало сорока человек.

КБ завода № 75 в Харькове под руководством A.A. Морозова был разработан и затем поступил в серийное производство танк Т-55 («Объект 485»), оборудованный универсальными плавсредствами. Танк с плавсредствами ПСТ-У мог форсировать водные преграды при волнении моря до 5 баллов.

Преодоление водных преград могло производиться при волнении до 5 баллов. Стрельба из пушки — до 1,5 баллов (для ЗСУ-57-2 — стрельба по зенитным целям при волнении до 2 баллов). Вместе с танком допускалась перевозка десанта с личным оружием до 25 человек (для ЗСУ-57-2 — до 40 человек), при нахождении десанта на палубе плавсредства стрельба из пушки запрещалась. Навешивание плавсредства на танк производилось силами экипажа за 35 минут, сброс осуществлялся мгновенно, без выхода экипажа из машины. Плавсредство ПСТ-54 перевозилось на четырех автомобилях типа ЗИС-151

В конце 1956 года А.В. Кунахович вызвал А.В. Медведева и работавшего с ним Л.Ф. Федосеева и сказал, что им поручается интересная работа: создание облегченных плавсредств для танка Т-55, бронетягача БТС-2 и зенитной самоходной установки ЗСУ-57-2. Заказчиком выступало Главное бронетанковое управление (ГБТУ).

Оказалось, что незадолго до этого в КБ Навашинского завода были созданы индивидуальные плавсредства ПСТ-54 для танка Т-54. Однако они были сделаны из стали толщиной 1 мм и весили 10 тонн. ЦКБ-340 поручалось спроектировать плавсредства из дюралюминия. Бюро имело опыт работы с этим материалом: незадолго до этого был выполнен проект буксирного катера БМК-90Д в дюралевом исполнении, который ранее строился из дерева.

Л.Ф. Федосеев получил задание ознакомиться с документацией и техникой в Научно-техническом комитете (НТК) Главного бронетанкового управления, в Кубинке, где находился НИИ бронетанковой техники и полигон, и в Навашин ском КБ. В процессе ознакомления у конструктора стали возникать вопросы, которые он и стал решать уже при работе над новыми плавсредствами, получившими обозначение ПС-1.

Прежде всего нужно было доработать принципиальную схему плавсредств. У ПСТ-54 с каждой стороны было по два понтона, причем один — откидной, весом 2 тонны. На суше он ограничивал обзор по сторонам, а его откидывание представляло собой довольно опасную операцию (каждый понтон складывался, как книжка, причем половинка весила около двух тонн). Учитывая это, а также малый выигрыш в весе при такой конструкции даже при переходе на дюраль, Л.Ф. Федосеев предложил изменить конструкцию и оставить по одному понтону с каждой стороны. План получил «добро» у А.В. Медведева и В.И. Цюпака.

ПСТ-54 крепились к танку с помощью двух огромных траверс весом по 500 кг. Сложно себе представить, но устанавливались они вручную! Понятно, что это тоже была малоприятная и очень трудоемкая операция. В.И. Цюпак согласился напроработку новой схемы крепления. На помощь Л.Ф. Федо¬сееву из отдела устройств перевели Э.С. Зеликова. В поисках прототипа устройства вдвоем конструкторы тщательно изучали работу автоматической сцепки на железнодорожных вагонах.

Участники создания плавсредств Г1С-1 для танков. Л.Ф. Федосеев вел работу по ПС-1 в качестве заместителя главного конструктора. Э.С. Зеликов — изобретатель, активно участвовал в работе над проектами 1806, 1351 и другими

Кроме того, ПСТ-54 были герметичны, заполнены пенопластом марки ПС-4. Но на войне вероятность нарушения герметичности велика, и на плаву в случае разгерметизации можно неожиданно принять лишние 5-6 тонн воды, что пользы не принесет. Да и обеспечение герметичности требует затрат, проверок. Федосеев задался вопросом: есть ли вообще необходимость в герметичности? К тому же выяснилось, что пенопласт ПС-4 в морской воде выделяет аммиак. На ПСТ-54 была обнаружена сильная коррозия. Конструкторы стали размышлять: не лучше ли делать понтон не из коррозирующего дюраля, а из более стойкого сплава АМг-5В, который можно сваривать аргоно-дуговой сваркой?

A.M. Дегтярев и В.И. Цюпак поддержали предложения Л.Ф. Федосеева по замене материала и отказу от герметичности. С этих решений начался эскизный проект. Тогда же в опытовом бассейне Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) К.В. Кунахович провел буксировочные испытания модели танка с ПСТ-54 и ПС-1.

В конце 1957 года Л.Ф. Федосеев пришел к А.В. Кунаховичу подписывать документы эскизного проекта. Посмотрев материалы, А.В. Кунахович возмутил¬ся: «Вам было дано задание сталь заменить на дюраль, а вы заменили на АМг-5В, который, кроме Феодосийского завода, варить никто не может, и изменили все схемные конструктивные решения. Пусть подпишет Цюпак». В.И. Цюпак подписал проект и отправил его в Главное бронетанковое управление.

А.В. Кунахович был недоволен: оказывается, он имел в виду, что проект нужно просто завизировать у Цюпака. Довольно категоричный Кунахович даже заявил Л.Ф. Федосееву: «Мы с вами работать не сможем», ~ и конструктор стал ждать увольнения.

Однако предложения бюро очень заинтересовали Научно-технический комитет Главного бронетанкового управления. Доклад по эскизному проекту В.И. Цюпак поручил Л.Ф. Федосееву, а заместитель начальника главка Я.И. Купенский направил для его поддержки куратора бюро — А.А. Балакиреву. Вел заседание маршал П.П. Полубояров в присутствии Главного маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. В общем, выше только звезды, а доклад перед этой влиятельной аудиторией делал конструктор I категории Л.Ф. Федосеев. Заседание продолжалось долго. Оппонировали Навашинское КБ и ЦКБ-50 (разработчик плавсредств для тяжелого танка Т-10). Наконец П.П. Полубояров предложил специалистам рассмотреть сравнительную таблицу ПСТ-54 и ПС-1 и в случае сомнения, подняв руку, сказать, что в новой конструктивной схеме плохо или невыполнимо. Суть новой схемы была такова:

1. Количество понтонов сокращалось вдвое.

2. Траверзное крепление 1200 кг заменялось на кронштейны весом 300 кг.

3. Масса плавсредств снижалась с 10 до 5 тонн.

4. Скорость хода повышалась на 50%.

5. Время навешивания понтонов сокращалось в 3-4 раза.

6. Не требовалось обеспечения герметичности понтонов.

7. Материал для понтонов подбирался антикоррозийный.

Когда никто не поднял руки и не стал возражать, П.П. Полубояров поблагодарил бюро за творческий подход к работе (ведь по техническому заданию предполагалась только замена стали на дюраль). Еще он попросил учесть разумные замечания и форсировать техпроект. Так как известно, что «инициатива наказуема исполнением», всем стало ясно, «учитывать замечания и форсировать проект» будет Л.Ф. Федосеев. Конструктора не уволили.

В решении по эскизному проекту Научно-техническому комитету Главного бронетанкового управления поручалось оказывать ЦКБ-340 всестороннюю помощь. Первым делом на завод им. A.M. Горького отгрузили танк. Когда он прибыл туда на железнодорожной платформе, да еще и в выходной день, все были в недоумении: кому его прислали и зачем?! Наконец танк прямо на платформе поставили около зданий бюро, там, где позже разместился экспериментально- производственный отдел. Л.Ф. Федосееву пришлось думать, как танк с платформы снять, и к тому же искать «танкиста», который мог бы им управлять…

Наличие танка помогло решить все стыковочные вопросы, разработать узлы крепления. Это существенно повысило «авторитет» работ. На базе в Ильинке при испытании варианта плавсредств с притопленным носовым образованием модель «нырнула», а с ней нырнули в воду М.М. Нестеренко с водителем Н.А. Гараниным. Ничего страшного не произошло, но не умевшего плавать Нестеренко пришлось спасать.

Другие испытания самоходной модели, изготовленной в масштабе 1:3, проводились на Волге, а также в поселке Васильево. Мореходные испытания провели осенью 1958 года на Куйбышевском водохранилище при сильном шторме. На них присутствовали представители Главного бронетанкового управления Я.И. Френкель и А.А. Бескурников, которых встретили в Казани на катере. «Гостям» все понравилось, даже «сухой закон», который был на испытательной базе.

Над техпроектом работали по обычной схеме. Корпусники определяли коэффициент заполнения понтона пенопластом опытным путем, сделав макет части понтона. Механики Б.И. Коваленко и В.А. Пипа разрабатывали задание на винто- редукторные установки (передача вращения от ведущих колес танка на винты понтона).

Л.Ф. Федосеев неоднократно ездил в Харьков в КБ А.А. Морозова (знаменитый создатель танков Т-34, Т-54, Т-55) для согласования и заключения договора на изго товление этих установок и других средств дооборудования танков.

А вот крепление плавсредств на танке в отделе устройств у Г.К. Черняева никак не получалось. Тогда Л.Ф. Федосеев взял на себя разработку и изготовление узлов. От Г.К. Черняева к нему перевели Л.А. Громова и Ю.А. Бондаревского. Эти узлы крепления затем отрабатывались на натурных образцах, которые изготавливались в экспериментально- производственном отделе.

После разработки рабочей конструкторской документации эту группу в конце 1960 году расформировали, а Л.Ф. Федосеева, В.Н. Першина и B.C. Васильева направили сопровождать постройку ПС-1 в Феодосию. Документацию отправили в Керченский филиал ЗПКБ, которому дали поручение помогать Л.Ф. Федосееву.

Несмотря на указание из Херсонского совнархоза об изготовлении двух опытных образцов ПС-1, директор феодосийского завода П.П. Перовский, не желавший заниматься этой работой, стремился рас торгнуть договор, который был подписан в его отсутствие. И уж тем более не хотел ехать в Харьков при нимать дооборудованный танк Т-55. Дебаты на уровне Главного бронетанкового управления, Военно- промышленной комиссии и совнархозов шли месяц. Наконец, в этот спор решил вмешаться Л.Ф. Федосеев. В это время он уже исполнял обязанности заместителя главного конструктора. По согласованию с А.В. Кунаховичем он поехал в Харьков, принял на заводе танк, став первым и единственным в СССР персональным владельцем Т-55 и тут же передал его заводу для отправки в Феодосию. «Танкистов», правда, удивил смелый отказ Л.Ф. Федосеева проверить всю комплектацию с привлечением военпредов, но потом они согласились, что это не обязательно.

Мучения Л.Ф. Федосеева с танком продолжались. Когда танк прибыл в Феодосию, директор П.П. Перовский запретил пускать «танк частного лица» на территорию завода. Через три дня под определенным нажимом танк разместили на территории сдаточной базы как «груз Федосеева под брезентом». Чтобы уберечь пулеметы, радиостанцию и другое оборудование танка, Л.Ф. Федосеев решил сдать их на склад. Приняли оборудование и вооружение как «ящики Федосеева» под его пломбой. Пулеметов и прочих «игрушек» частное лицо вообще не должно было иметь.

Весной 1961 года в Феодосию прибыли два опытных автопогрузчика для ПС-1, которые завод тоже не принял. Федосеев был вынужден стать владельцем еще и автопогрузчиков — их поставили у дома, где жил «хозяин». Но тут вмешалась ГАИ. Автопогрузчики поставили на территории бригады строящихся кораблей, где их вскоре начали разбирать матросы. «Хозяина» успокоил представитель Главного бронетанкового управления Ф.М. Саленек, сказавший, что лишь бы на госиспытаниях техника не подвела. Потом она может быть отремонтирована или списана.

Постройка шла туго. Сказывалось отношение директора завода.

При готовности первого комплекта оперативно провели испытания узловкрепления на прочность: понтоны постановили на клети, при этом сам танк висел на понтонах. Узлы выдержали, но носовой кронштейн и понтон деформировались.

С участием В.М. Полевого были разработаны эскизы подкрепления. Одновременно для уменьшения осадки решили уширить понтоны на 240 мм. Эту «неудачу» дирек¬тор завода раздул, что послужило основанием для вызсва Л.Ф. Федо¬сеева в Зеленодольск. А.В. Кунахович предложил написать начальнику бронетанковых войск П.П. Полу- боярову, что «работа не получилась». Л.Ф. Федосеев не согласился и доложил о принятых решениях и мерах. Послушав его и посмотрев эскизы, А.В. Кунахович изменил решение и доложил в Главное бронетанковое управление, что затраты на устранение недостатков составят не более 50 тысяч рублей. Если учесть, что зарплата молодого специалиста в те времена составляла 100 рублей, можно сказать, что сумма эта была не очень большой.

После окончания работ был сделан выход в море, который прошел успешно. Заводские испытания подтвердили тактико-технические данные танка с плавсредствами, но выявили ненадежную- работу редук- торных установок, которые делало КБ завода им. Малышева, главным его конструктором был А.А. Морозов. Для госиспытаний пришлось делать новый комплект редукторов.

Дело в том, что еще при разработке техпроекта специалистам конструкторского бюро завода им. Малышева не понравилось техническое задание, составленное в бюро, и они сделали планетарный редуктор с более высоким КПД. При согласовании по чертежу Л.Ф. Федосеев установил, что кромка картера этого редуктора будет на 120-130 мм ниже днища понтона, хотя во избежание подобной ситуации в КБ высылался теоретический чертеж понтона. Оказывается, в «этих плавных кривых» «танкисты» ничего не поняли. Разобравшись, в чем дело, А.А. Морозов дал указание на срочную разработку техпроекта по техническому заданию ЦКБ-340.

Госиспытания были поручены Одесскому военному округу и Черноморскому флоту. Танк, бронетегач БТС-2 и один комплект плавсредств были отправлены в Севастополь по железной дороге, а сами испытатели поехали туда на автопогрузчиках В-79 со вторым комплектом ПС-1. Испытания подтвердили все тактико-технические данные, но на двух понтонах на кормовой переборке образовались трещины. Это дало основание Госкомиссии записать: «Госиспытания повторить».

Поскольку Феодосийский завод отказался принять опытные образцы ПС-1, Л.Ф. Федосеев убедил А.В. Кунаховича забрать их в Зеленодольск. Туда они прибыли в конце июля 1962 года и были размещены на Васильевской базе. Но по требованию Главного бронетанкового управления в августе танк и один комплект ПС-1 были отправлены на Кубинку. Вскоре состоялся смотр боевой техники, организация которого была поручена маршалу В.И. Чуйкову. Принимавший смотр Н.С. Хрущев дал высокую оценку плавсредствам. «Танк Федосеева» с понтонами вернулся в Зеленодольск. В 1962 году были закончены доработки по замечаниям Госкомиссии, и техника была отправлена в Керчь.

Повторные госиспытания шли в основном нормально. Еще на первых госиспытаниях была установлена стабильность поведения плавсредств при буксировке на скоростях до 20 км/ч с характерным увеличением дифферента на корму. Надо было проверить максимально допустимую скорость при буксировке. Вот тогда и произошел небольшой инцидент, к счастью, обошедшийся без жертв.

Утром 17 марта 1963 года танк на плавсредствах и два морских водолазных бота вышли в море. В 8 часов утра они встретились с морским буксиром. Оказалось, что у буксира вместо необходимого троса длиной 120 метров оказался только 70-метровый. Л.Ф. Федосеев дал согласие на проведение испытаний. На буксирный гак посадили человека на случай срочной отдачи. Но при переходе со скорости 14 км/ч на 16 км/ч плавсредства мгновенно ушли под воду.

Все 5 членов комиссии, находившихся на танке и понтонах, были смыты в море. Температура воздуха — минус 17 °С, воды — около 0 °С, у берегов — лед. Хорошо, что был штиль. Федосеева выловили третьим на восьмой минуте «плавания», пятый пробыл в ледяной воде 15 минут. Чтобы не сорватьиспытания, шуметь по этому поводу не стали, тем более что требования по длине троса испытатели нарушили сами. Расстояние ПС-1 от винтов буксира было около 50 метров, что и спровоцировало «нырок». Через пять дней госиспытания были успешно завершены.

Во время мореходных испытаний сходили до Тамани (7-8 часов) и обратно до Керчи. При этом председателя комиссии генерала Н.В. Барыкова на сопровождающем корабле укачало, а его заместитель С.В. Дорогин, шедший на плавсредствах, сказал, что не испытал никаких симптомов качки. А ведь волна была встречная, высотой до 3,5 м!

В середине 1963 года в Зеленодольск приехали министр судостроительной промышленности Б.Е. Бутома и председатель Военно- промышленной комиссии (ВПК) Л.В. Смирнов. А.В. Кунахович доложил о состоянии дел в бюро, перспективе, показал плакаты. После доклада Л.В. Смирнов среди плакатов обнаружил лист с фотогра фиями плавсредств и заинтересовался ими.

По поручению Кунаховича Федосеев рассказал о работах по проекту. Оказывается, у Смирнова на столе лежали документы о принятии плавсредств на вооружение. Он сказал, что после полученной информации эти документы подпишет.

Работа над проектом должна была завершиться приемкой документации для серийного производства плавсредств специальной комиссией. Ее председателем был назначен первый заместитель начальника бронетанковых войск генерал-полковник В.Т. Обухов (участник Гражданской войны, Герой Советского Союза). Л.Ф. Федосеев пригласил В.Т. Обухова, с которым его познакомил заместитель председателя приемной комиссии А.В. Маляревский, в Зеленодольск. Танковый генерал отреагировал на приглашение более чем оперативно и буквально через день с группой сопровождающих приехал в ЦКБ-340, застав всех врасплох. Руководству бюро даже пришлось «сброситься» по десятке, чтобы организовать прием для генерала со свитой (для сравнения, в те времена бутылка коньяка стоила 4 рубля 12 копеек, а проезд в автобусе — 5 копеек).

Подписали решение о принятии документации на серию. На следующий день В.Т. Обухов был на встрече у директора завода им. A.M. Горького Н.Д. Маркотенко. В переговорах о серийной постройке плавсредств участвовали также В.И. Цюпак, П.И. Закрутаев и Л.Ф. Федосеев.

За «недоклад» о приезде генерала Цюпак получил нагоняй от Горкома, рикошетом попало и Федосееву… Но это было не главное. Главное, что ц ели достигнуты: было утверждено решение о приемке документации и подписан трехсторонний протокол о серийном производстве плавсредств на заводе им. A.M. Горького.

Создание плавсредств было признано изобретением, авторское свидетельство на которое было выдано 30 ноября 1965 года. В состав авторского коллектива от бюро вошли А.В. Кунахович, В.И. Цюпак,

В 1962 году прошли испытания облегченного плавсредства ПС-1 для танка Т-55 и танкового тягача БТС-2. Масса ПС-1 составляла 5,5 тонн (понтоны не стальные, а из алюминиевого сплава), максимальные скорости движения тягача БТС-2 с плавсредством: на плаву вперед — 13,7 км/ч, назад — 8 км/ч, на плаву за буксиром — до 19 км/ч, по грунтовой дороге — 25 км/ч. Запас хода с учетом дополнительных топливных баков — до 100 км. Плавсредство транспортировалось двумя автомобилями ЗИЛ-157В.

Испытания показали, что по мореходным качествам ПС-1 превосходит ПСТ-54 и ПСТ-У. В 1965 году, после доработки, плавсредство под обозначением ПСТ-63 было принято на вооружение.

В дальнейшем проводились работы по усовершенствованию плавсредств, которые привели к появлению модификаций ПСТ-63М и ПСТ-64 для танков Т-55 и Т-62.

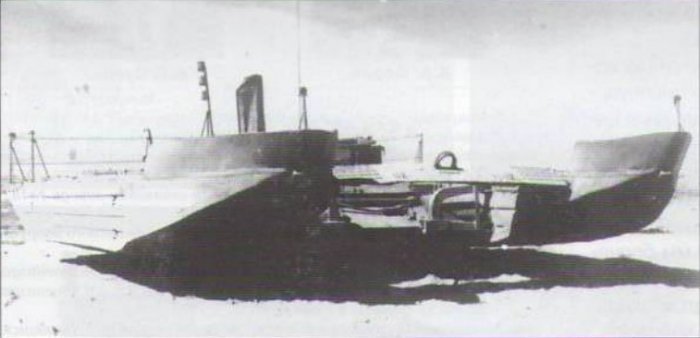

Индивидуальные средства переправы для тяжелого танка («Объект 755») для танка Т-10 были разработаны в 1957 г. совместно конструкторскими бюро ЧКЗ (приспособление танка), Навашинского судостроительного завода «Ока» (проектирование средств транспортировки плавсредства по суше и постройка опытного образца) и завода «Красное Сормово» (проектирование плавсредств). Испытания проводились в 1957 г., на вооружение и в серийное производство индивидуальное средство не принималось. По результатам испытаний переправочное средство дорабатывалось, в 1959-1961 гг. планировалась постройка усовершенствованного комплекта плавсредств для Т-10М.

Плавсредства представляли собой систему из шести понтонов, заполненных пенопластом и расположенных по два понтона со стороны каждого борта и по одному понтону в носовой и кормовой частях корпуса тяжелого танка Т-10. Масса комплекта плавсредств составляла 14 635 кг. Навешивание понтонов на танк производилось с помощью автокрана грузоподъемностью 3 тс за 1,5-2 часа расчетом из 6-8 человек. Сброс плавсредств после преодоления водной преграды производился механиком-водителем без выхода экипажа из танка.

Передача крутящего момента от ведущих колес танка к гребным винтам осуществлялась посредством винторедукторной установки, размещенной в кормовой части средних понтонов. Максимальная скорость на плаву достигала 11,5 км/ч. Размеры танка с навешенными плавсредствами при раскрытом положении понтонов составляли: длина 12 м, ширина -10 м. Конструкция понтонов позволяла дополнительно перевозить груз массой до 3 т.

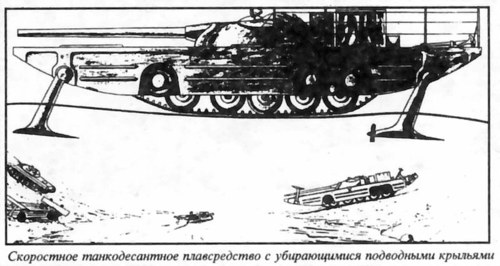

С конца 1950-х годов параллельно с водоизмещающими десантно-высадочными средствами началось проектирование быстроходных десантных плавсредств на подводных крыльях.

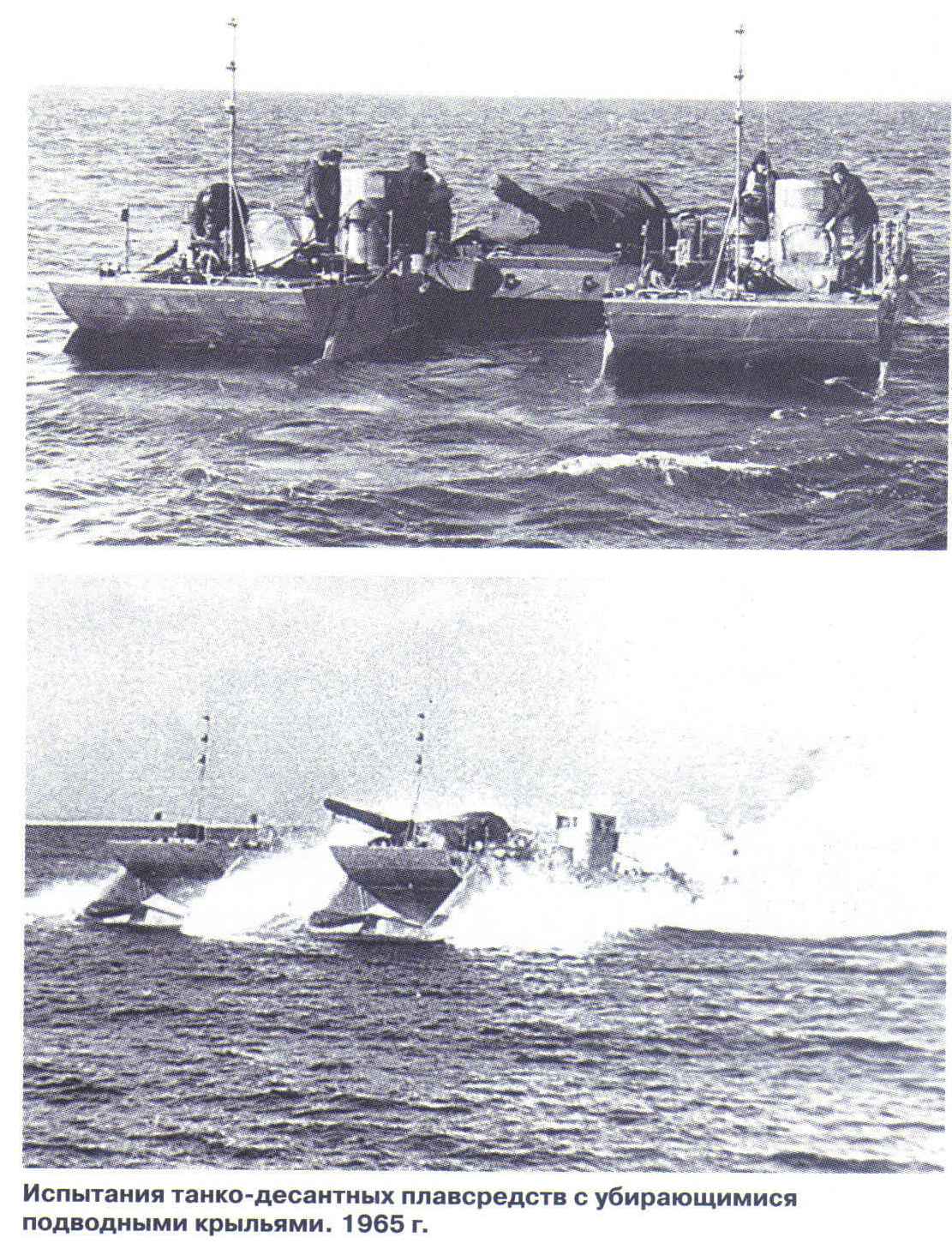

С 1958 года ЦКБ по СПК и СКВ Навашинского судостроительного завода разрабатывало скоростное танко-десантвое плавсредство проекта 80 с убирающимися подводными крыльями.

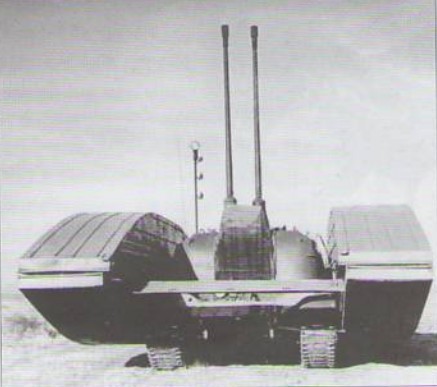

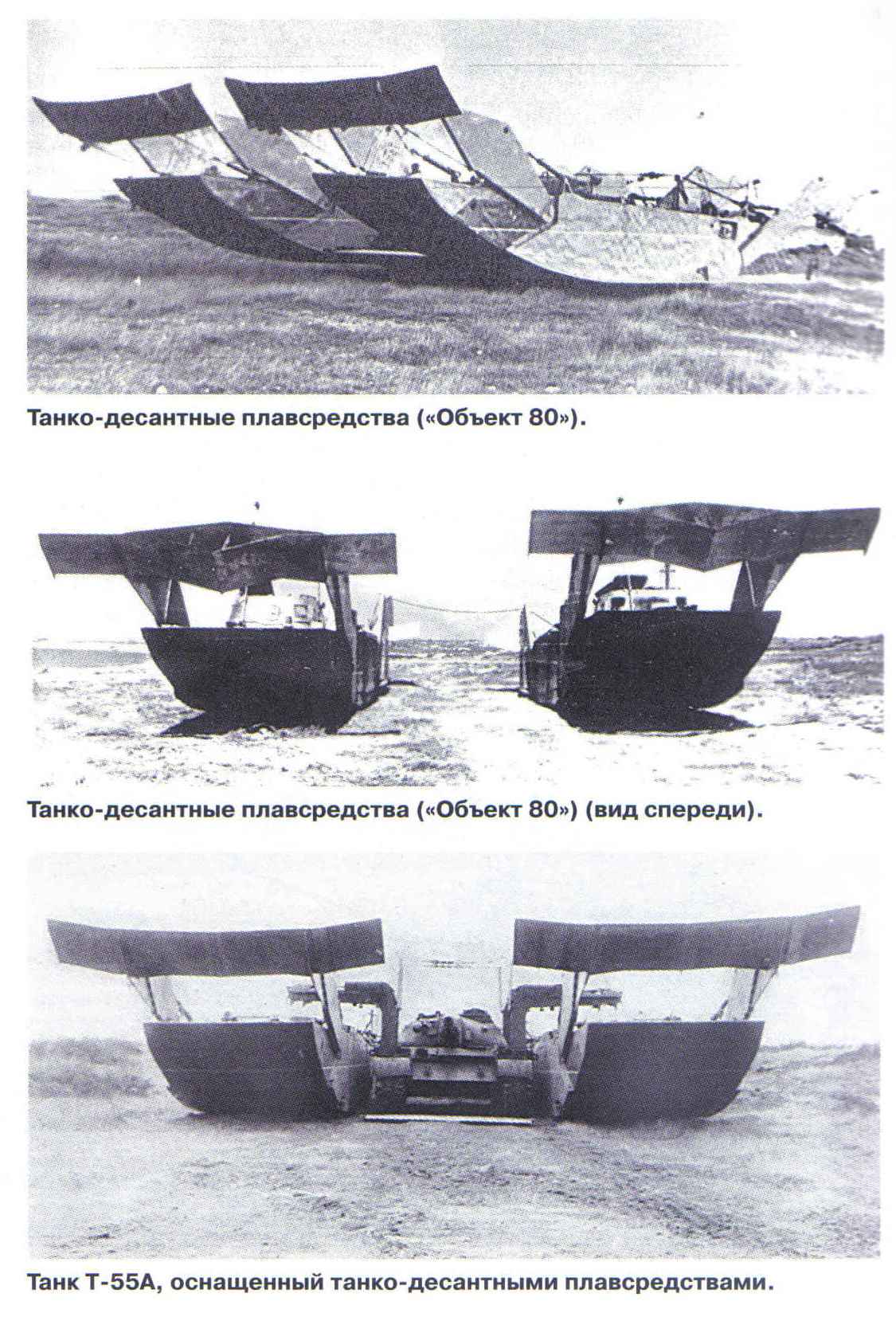

Танко-десантные плавсредства («Объект 80») были разработаны СКБ Навашинского судостроительного завода «Ока» (завод № 342) Горьковского совнархоза в 1964 г. Это был новый тип скоростных танко-десантных плавсредств, которые предназначались для форсирования танками морских проливов и широких водных преград. За рубежом подобного аналога танко-десантных плавсредств не существовало.

Испытания плавсредств проводились с декабря 1964 г. по февраль 1965 г. с использованием дооборудованного танка Т-55 («Объект 626А»), изготовленного заводом № 174 в Омске.

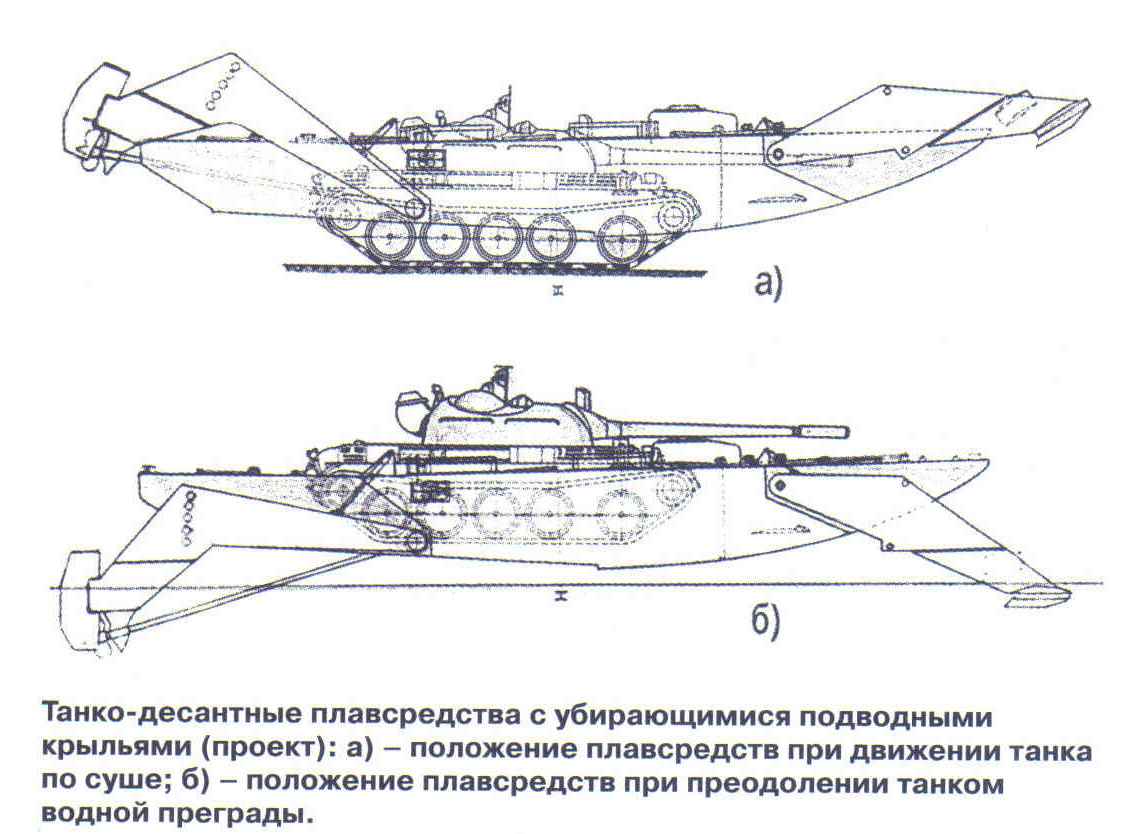

Плавсредства состояли из двух самоходных на плаву понтонов автономного плавания каждый, навешиваемых с бортов танка, переднего подводного крыла, закрепленного между понтонами впереди танка, одной верхней и двух нижних межпонтонных стяжек, двух специальных прицепов для транспортировки плавсредств по суше и комплекта оборудования для навешивания плавсредств на танк.

Каждый понтон имел два (носовое и кормовое) подводных крыла. При движении с танком на суше, при входе в воду, переходе отмелей и выходе с воды на берег крылья поднимались в верхнее положение. Для движения на плаву на повышенных скоростях крылья опускались в нижнее положение. В крайних и промежуточных положениях крылья фиксировались гидростопорами. Подъем и опускание крыльев осуществлялись с помощью гидроприводов.

Плоскодонный с прямостенными бортами корпус понтонов сваривался из листов алюминиевого сплава В48-4Т. Корпус был разделен двумя водонепроницаемыми поперечными переборками на три отсека: носовой, машинное отделение и кормовой. Кормовой и носовой отсеки были заполнены непотопляемым материалом. В кормовой части по днищу проходила шахта для убирающегося гребного вала. Крыльевое устройство обеспечивало понтонам высокие гидродинамические качества и достаточную мореходность. Понтоны имели стабильный ход на крыльях на спокойной воде и волнении до 3-х баллов.

Крыльевое устройство состояло из двух несущих подводных крыльев, установленных на поворотных бортовых кронштейнах. Между стойками носового крыла устанавливалось крыло-стабилизатор.

В каждом понтоне был установлен дизель марки М50Ф-3 мощностью 882 кВт (1200 л.с). В качестве водоходных движителей использовались гребные трехлопостные винты диаметром 670 мм.

К танку понтоны крепились в четырех точках по бестраверсной схеме. Впереди и сзади танка понтоны понизу соединялись двумя стяжками. Между бортами понтонов впереди танка крепилось межпонтонное подводное крыло (крыло-отражатель). Сброс плавсредств осуществлялся с помощью пиропатронов, открывавших замки сброса.

Для уменьшения сил сопротивления при движении в воде, особенно в водоизмещающем положении и в момент выхода плавсредств на крылья, танк относительно понтонов поднимался на высоту 900 мм. Подъем осуществлялся специальными гидроподъемниками, вмонтированными в бортовые сцепные устройства понтонов. Подъем танка осуществлялся во время движения на плаву, что создавало условия для кругового ведения огня из танка.

Опускание танка на плавсредствах в нижнее «водоизмещающее» положение создавало более благопрятные условия укрытия машины от воздействия ядерного взрыва. Ввиду централизованного дистанционного управления дизелем, рулями и крыльевыми устройствами, управление понтоном обеспечивалось одним человеком.

Монтажные средства состояли из четырех кранбалок, крепившихся на время монтажа с бортов танка, и грузовых тросов. На конце каждой кран-балки устанавливалась тележка с винтовым приводом для передвижки поднятых понтонов к бортам танка. Навеска плавсредств производилась с помощью гидроцилиндров, установленных на кран-балках. Давление масла в цилиндрах достигало 19,6 МПа (200 кгс/см2). Время монтажа плавсредств к танку силами экипажа не превышало 45 мин.

Транспортировка плавсредств по суше производилась на двух специальных полуприцепах (по одному понтону на полуприцеп), буксируемых колесными или гусеничными транспортерами. Погрузка и разгрузка понтонов с тележек была механизирована и осуществлялась штатными лебедками транспортеров.

Каждый одиночный понтон, после переброски танков, мог использоваться как транспортное или десантное судно грузоподъемностью 6-7 тс со скоростью движения на подводных крыльях при состоянии моря до 3-х баллов не менее 60 км/ч.

Два самоходных понтона могли быть спарены по бортам специальной съемной площадкой-полупонтоном и образовывать паром грузоподъемностью 40 тс. На пароме могли перевозиться ракетные установки, транспортеры, автомашины, боеприпасы, ГСМ и другие военные грузы.

Управление понтоном и паромом производилось из выдвижной кабины, расположенной в носовой части понтона.

Автономность плавания составляла 400 км. Максимальная скорость движения на подводных крыльях достигала 60 км/ч, в водоизмещающем положении — 16 км/ч. В обоих режимах движения была обеспечена возможность ведения огня из танка. Максимальный угол входа в воду составлял 15°, угол выхода -13°.

Комплект плавсредств имел массу 22 т, ширину — 10,7 м и длину — 16,3 м. Танко-десантное средство обеспечивало движение на плаву при волнении моря до 3 баллов на подводных крыльях и до 6 баллов — в водоизмещающем положении.

Позднее конструкторским бюро завода № 174 под руководством A.A. Морова были разработаны танки Т-62 («Объект 626Б») и Т-64 («Объект 626В»), оборудованные танкодесантными переправочными средствами. Все указанные объекты в 1971 г. были приняты на вооружение.

В Советской Армии было два батальона (один базировался и Севастополе, другой на Балтике) танков Т-54 (по другим версиям Т-55), оборудованных такими скоростными понтонами с выдвижными подводными крыльями. Полки предназначались для молниеносных захватов балтийских проливов и Босфора.

Мариман или альтернативный плавающий танк.

Источник: "Отечественные бронированные машины — ХХ век. 1946-1965."