Линкоры типа «Кронштадт»

"Fleet in being"

Очередной бронированный монстр, порождённый моей фантазией и математической моделью SpringSharp-а

Уже к середине 1905 г. стало очевидно, что Британия не остановится на строительстве одного дредноута, и уже вовсю ведётся подготовка к серийному строительству таких кораблей (несмотря на то, что собственно сам «Дредноут» ещё только строился). Поэтому перед МТК и промышленностью была поставлена задача по разработке и строительству серии из 4-х линкоров. Но, в отличие от проектирования «Андрея Первозванного», в этот раз собрать столь представительную комиссию не удалось. Адмирал Макаров в это время находился во Владивостоке, приводя в порядок флот после атаки на Токио, капитан 1-го ранга Степанов был в море, руководя минными постановками в районе японских портов, Е.И.В. Николай II ещё не оправился от потери супруги (скончалась 14 февраля 1905 г. находясь на 6-м месяце беременности), а также от ран, полученных во время т.н. «Великокняжеского мятежа». Адмирал Дубасов, ставший в 1904 г. морским министром, также был занят скорее наведением порядка в своём ведомстве после мятежа, нежели контролем за проектированием новых типов кораблей. Таким образом, фактически вся работа была возложена на МТК под руководством А.Н. Крылова и группу инженеров Балтийского завода под руководством И.Г. Бубнова.

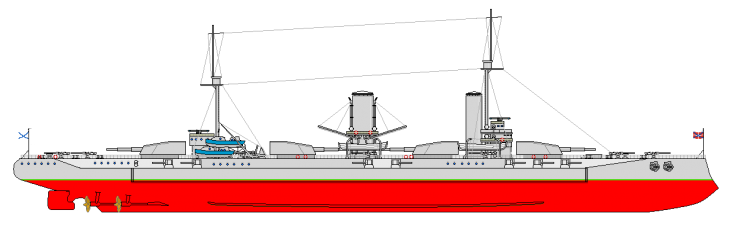

Линкор типа "Кронштадт" после принятия в казну

Перед инженерами стояли две задачи: увеличение огневой мощи корабля и увеличение его защищённости по опыту только что прошедших боёв. И если с первым все было более-менее ясно, поскольку Обуховский завод уже имел чертежи нового, 52-калиберного 305-мм орудия и был готов приступить к производству опытного образца в течение 1906 г., то с защищённостью не ладилось. Кораблю требовалось увеличение толщины и площади бронезащиты по сравнению с предыдущим проектом, что требовало либо снижения скорости, либо увеличения мощности машин, что опять приводило к росту водоизмещения и размерений корабля, что требовало увеличения площади бронирования и т.д. Единственный выход, который виделся в ту пору Бубнову, был переход от паровых машин к паровым турбинам, но их производство в Российской империи разворачивалось с трудом. На Мариупольском заводе никак не могли добиться необходимой чистоты сплава, предназначенного для производства лопаток турбин, были проблемы и с изготовлением редукторов, не хватало ни станочного парка, ни квалифицированных работников, а завод в Самаре ещё только строился. Поэтому разработчики проекта, посоветовавшись с начальником МТК и с морским министром, обратились к Царю за разрешением на закупку 4-х комплектов турбин за границей. И таковое разрешение получили. Но заказать сразу 4 комплекта турбин у одного производителя не получилось, слишком новым было турбинное производство. В результате длительных поисков один комплект был заказан в Англии у Виккерса, ещё один в Германии у Шихау, и наконец два у американской «Дженерал Электрик». Для обеспечения турбин паром была предусмотрена установка 20 котлов треугольного (Ярроу) типа смешанного отопления. Окончательный проект был утверждён морским министерством 16 сентября 1906 г. Ещё несколько месяцев было потрачено на заключение договоров с поставщиками, и наконец 1 декабря 1906 г. на стапелях Балтийского завода был заложен первый корабль серии, получивший название «Кронштадт». Следом за ним были заложены и остальные корабли серии, получившие имена «Измаил», «Севастополь» и «Порт-Артур».

Корабль | Завод | Дата закладки | Спуск на воду | Ввод в строй |

Кронштадт | Балт. Завод | 1.12.1906 | 12.11.1908 | 14.10.1909 |

Измаил | Балт. Завод | 12.1.1907 | 5.04.1909 | 6.08.1910 |

Севастополь | Нов. Адм. | 13.04.1907 | 16.06.1909 | 12.09.1910 |

Порт-Артур | Нов. Адм. | 18.04.1907 | 22.07.1909 | 16.09.1910 |

К сожалению, спешка и ограниченные ресурсы при проектировании не могли не сказаться на качестве проекта. В ходе испытаний было установлено, что ни один из кораблей не достигает контрактной скорости. Вместо контрактных 22,5-23 узлов «Кронштадт» разогнался на испытаниях до 21,7 уз, «Измаил» до 21,5 узла, а «Севастополь» и «Порт-Артур» до 22,1 узла. Как удалось выяснить позже, причиной этого стали излишне полные обводы подводной части корпуса, а также сохранение такого анахронизма, как таранный форштевень, однако выяснить это удалось только пост-фактум. Второй ошибкой проектировщиков было излишне высокое расположение ГБП корабля. Связана она была с весьма специфическим опытом, полученным Русским флотом в ходе Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Применение японским флотом мощных фугасных снарядов, наносящих весьма значительные повреждения небронированным или слабо бронированным участкам корпуса, привело проектировщиков к мысли о необходимости увеличения площади бронирования, а эмоциональные, но не вполне точные, рапорты и сообщения морских офицеров о «взрывающихся при ударе даже о водную поверхность» снарядах привели инженеров к мысли «приподнять ГБП», чтобы не увеличивать водоизмещение корабля. Таким образом, на линкорах типа «Кронштадт» бронепояс имел заглубление всего от 0,9 до 1 м. Выяснился этот недостаток в мае 1908 г., когда во время артиллерийских учений вторая башня линкора «Андрей Первозванный», промахнувшись мимо буксируемого щита, дала близкое накрытие буксирующего щит миноносца «Грозный»: снаряды не попали в сам корабль, но, пройдя под водой некоторое расстояние, взорвались на глубине около 2 м, рядом с бортом корабля. Вызванные гидродинамическим ударом повреждения вызвали практически мгновенное затопление миноносца и гибель 27 членов его экипажа. Этот трагический опыт был учтён уже при строительстве следующей серии линкоров.

После своего вступления в строй, все 4 линкора были объединены в одну бригаду и всю свою службу до Первой Мировой провели на Балтийском море, став своеобразной школьной партой для капитанов и адмиралов Русского флота, которым предстояло в будущем водить в бой подобные корабли и эскадры подобных кораблей. До самого вступления Российской Империи в Первую Мировую Войну именно линкоры типа «Кронштадт» являлись самыми ходовыми кораблями первого ранга на Балтийском флоте. Также они первыми из русских дредноутов получили зенитные пушки Лендера обр. 14 г. во время планового ремонта в 1915 г., заменив ими трехдюймовые пушки обр. 1894 г. Начало Первой Мировой Войны корабли встретили в составе 3-й бригады линейных кораблей Балтийского флота.

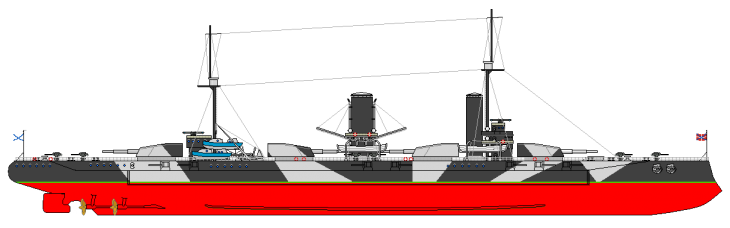

Линейный корабль типа "Кронштадт" после модернизации

Конструкция корабля

Корпус линкора представляет собой развитие идей, заложенных в своего предшественника, хотя и имеет от него некоторые отличия. Во-первых, для улучшения мореходных качеств была увеличена высота надводного борта (до 6 м). Во-вторых, благодаря использованию паровых турбин и уменьшению количества паровых котлов корпус линкора получился короче. Башни главного калибра по-прежнему имели линейно-монотонное расположение, но теперь были расположены равномерно вдоль корпуса, что снизило нагрузку на корпусные конструкции корабля. Также, в отличие от своего предшественника, вместо решётчатых мачт корабль получил более лёгкие, одноногие мачты. Корпус корабля, несмотря на меньшую длину, по сравнению с предшественником получил 16 водонепроницаемых отсеков, и точно такое же ледовое подкрепление корпуса в носу.

Силовая установка

Корабли получили 4-вальную паротурбинную силовую установку с турбинами системы Парсонса, питание паром обеспечивают 20 треугольных котлов системы Ярроу, смешанного отопления. Общая мощность силовой установки 34 800 л.с. Полный запас топлива в 2351 т (941 т нефти и 1410 т угля) обеспечивает линкору дальность плавания экономичным 14-узловым ходом в 3000 морских миль.

Вооружение

Линкор вооружен 8-ю двенадцатидюймовыми орудиями с длиною ствола в 52 калибра, разработанными на Обуховском заводе, в 4-х двухорудийных башнях, расположенных в диаметральной плоскости корабля, линейно-монотонно. Средний калибр состоит из 14 152-мм орудий системы Канэ, расположенных в казематах. Каждый каземат вмещает в себе два орудия, на каждом борту по 4 таких каземата расположенных равномерно по длинне корабля. Противоминная артиллерия включает в себя 12 трехдюймовых орудий (в 1915 г. заменены на 76,2-мм зенитные пушки Лендера обр. 1914 г.). Орудия расположенны следующим образом: две группы по 4 орудия расположенны в носу и корме корабля, по два орудия на каждый борт в каждой группе. Ещё два орудия находятся у носовой надстройки и два у второй дымовой трубы. При замене их зенитными орудиями, орудие у носовой надстройки перекочевало в райно второй дымовой трубы, таким образмо, зенитная артиллерия оказалась сосредоточенна в три группы. В носу, по миделю корабля и в корме. Торпедного и минного вооружения корабль не несёт. Боезапас составляет по 100 снарядов главного калибра, 175 снарядов среднего калибра и 200 снарядов противоминного калибра на каждый ствол.

Основные тактико-технические элементы линкоров типа «Кронштадт»

Линейные измерения:

- Длина по ВЛ: 175 м

- Ширина: 25,4 м

- Осадка: 8,3 м

Водоизмещение:

- Стандартное: 21 066 т.

- Нормальное: 22 372 т.

- Полное: 23 417 т.

Вооружение:

- 4х2 305/52 орудий Обуховского завода обр. 1907 г.

- 14х1 152/45 орудий системы Канэ обр. 1892 г.

- 12х1 75/50 орудий системы Канэ (до модернизации)

- 12х1 76,2-мм зенитных орудий Лендера обр. 1914 г. (после модернизации)

Бронирование:

- Главный бронепояс (толщина/длина/высота): 279 мм/125 м/4,1 м

- Верхний бронепояс (толщина/длина/высота): 102 мм/125 м/2,8 м

- Оконечности (толщина/длина/высота): 102 мм/50 м/4,1 м

- Боевая рубка: 305 мм

- Верхняя бронепалуба: 25 мм

- Нижняя бронепалуба: 51 мм

- Башни ГК (лоб/борт/барбет): 279 мм/152 мм/178 мм

- Казематы СК (лоб/крыша/задняя стенка): 152 мм/51 мм/51 мм

Силовая установка: 4-вальная паротурбинная общей мощностью 34 800 л.с.

Полный запас топлива: 2351 т

Максимальная скорость хода: 22,1 уз. («Севастополь»,« Порт-Артур»)

Крейсерская скорость хода: 14 узлов

Максимальная дальность плавания: 4100 морских миль на 14 узлах

Экипаж: 1012 человек.

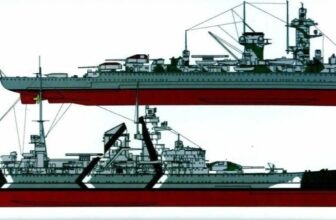

Сравнение АИ линкоров типа "Кронштадт" с РИ линкорами типа "Севастополь"

Начиная работу над "Кронштадтом", я никак не думал, что мне придётся сравнивать его с "Севастополем", но как показала практика, его всё же сравнивают. Поэтому придётся сделать это и мне.

Что ж, начать стоит с очевидных визуальных отличий. Во-первых, "Кронштадт" короче РИ "Севастополя" на 6 и уже на 1,5 метра. Во-вторых, расположение казематов отличается от такового на "Севастополях". На "Кронштадте" у нас три орудийных плутонга (из которых в носовом 3 орудия, а в остальных по два), а на "Севах" было четыре, по два орудия в каждом. Также необходимо отметить наличие на "Кронштадтах" трехдюймовок на верхней палубе, которых на "Севастополе" не было. Ну и наконец главное. Вместо трёхорудийных башен ГК "Севастополя", "Кронштадт" получил двухорудийные башни, которые по форме больше соответствуют английским башням того периода, нежели башням линкора "Севастополь".

Теперь о отличиях не видимых, но более важных. Линкоры типа "Кронштадт" были заложены на три года раньше, нежели РИ "Севастополи", также у них принципиально иная схема бронирования. Вместо размазанных по всему борту 225 мм, они получили бронепояс толщиной в 279 мм и верхний пояс в 102 мм. Броня башен также толще в сравнении с "Севастополями". Отличия имеются и по машинной части. Машины "Кронштадтов" на 20% менее мощные, нежели машины "Севастополей", что позволило сократить число котлов, в сравнении с ними, до 20 штук.

Таким образом, получается, что несмотря на несколько большие толщины брони, "Кронштадт" меньше, легче, и имеет меньшую огневую мощь, нежели "Севастополь". Определять, кто бы из них победил, случись между этими кораблями прямой поединок, я, пожалуй, не стану. Для этого пришлось бы всерьёз заняться проектированием "Кронштадта" и не менее серьёзно моделировать поединки при разных условиях, что никак не входит в мои намеренья на этом этапе. Хотя предполагается, что всё-таки "Севастополь", ибо три года разницы в пользу последнего 🙂

P.S. Очевидную недостаточность бронирования барбетов ГК я вижу и сам, но как недостаток он будет упомянут только в "статье" о боевом применении русских линкоров в Первой Мировой Войне.

UPD. Сделал кормовой мостик ниже, исправил косяк с верхним БП, он на самом деле не 2, а 2,8 м.

UPD2. Изменил описание артиллерии, чтобы было более понятно, как она расположена. Кроме того, по замечаниям читателей, добавлен раздел об отличиях данного линкора от РИ линкоров типа "Севастополь".