Линейные корабли СССР: история советских линкоров 1920-1988

Классная работа Фонцеппелина 2013 года. Жаль что этого достойного и очень скандального коллегу пришлось забанить но его наследие живо и я с огромным удовольствием представляю его почтенной публике.

Уважаемые коллеги, я рад представить вам продолжение моего цикла АИ-ВМФ СССР. С его предыдущей частью – https://alternathistory.ru/avianostsi-sssr-istoriya-sovetskoi-palubnoi-aviatsii-s-1925-po-1979-god – вы уже имели возможность ознакомиться ранее.

Я предупреждаю заранее, что описываемый в этих статьях альтернативный мир не является исключительно «советской» альтернативой, и охватывает значительно более ранний временной промежуток, пересекаясь с миром Тихоокеанской Конфедерации.

Также я хочу поблагодарить коллегу Андрея за его помощь и содействие в проработке ряда вопросов.

Содержание:

Начало

Гражданская Война и послевоенная разруха мало что оставили от некогда мощного линейного флота Российской Империи. Самыми мощными кораблями, находившимися в распоряжении Советской России, оказались четыре дредноута класса “Севастополь” – не самых мощных и даже уже не вполне современных.

На Балтике также оставались три старых линкора-додредноута – “Андрей Первозванный”, “Император Павел I” и совершенно анахроничный “Гражданин”[1]. С весьма сильной натяжкой в линкоры мог быть записан и броненосный крейсер “Рюрик”, находившийся в плохом состоянии и требующий капитального ремонта. На севере доживали свои дни безнадежно устаревшая “Чесма” и столь же древний “Пересвет” – оба уже почти не имеющие реальной боевой ценности. Ни одного исправного, или по крайней мере восстановимого, линейного корабля не осталось в составе Черноморского Флота.

Этой жалкой коллекцией разнотипных кораблей – как правило, еще и находящихся в неважном состоянии — исчерпывался “становой хребет” флота Советской Республики в ее первые годы. На стапелях Петербурга и Николаева, правда, стояли огромные корпуса недостроенных линейных крейсеров класса “Измаил” (на Балтике) и супердредноута “Демократия” (на Черном Море), но в обстановке послевоенной разрухи и хаоса, гибели и эмиграции множества специалистов, РККФ мог надеяться на их достройку не более чем на полет к Луне.

И все же, даже в этой тяжелой ситуации флот продолжал бороться за выживание. Успешное участие военных кораблей и моряков в подавлении восстания кронштадтского гарнизона в 1921 году способствовало укреплению доверия к флоту со стороны большевистской верхушки и позволило флоту избежать переподчинения командованию РККА (которое обсуждалось в послевоенное время). В. И. Ленин особым декретом отметил, что

“флот… представляет собой важнейшее оружие революции, которое нужно сохранить.”

В 1924 году была принята первая советская программа восстановления и развития флота. Основным пунктом программа ставила возвращение боеспособности трем из четырех дредноутов класса “Севастополь” (четвертый, “Полтава”, сильно пострадавший от пожара в 1919 году, было решено временно использовать как источник запчастей) и ремонт трех более старых кораблей: линкоров “Революционер”[2], “Республика”[3] и переименованного в “Профинтерн” броненосного крейсера “Рюрик”. Ресурсов и средств не хватало: выполнение достаточно небольшой по объему программы затянулось до 1928 года, но по крайней мере дело сдвинулось с мертвой точки.

В рамках программы был также подготовлен (в основном в исследовательском порядке, так как технической возможности для их реализации попросту не было) ряд проектов достройки и введения в состав флота линейных крейсеров проекта “Измаил”. Рассматривались варианты с 356-миллиметровыми и 406-миллиметровыми орудиями и различной компоновкой бронирования, но в итоге три из четырех кораблей – “Бородино”, “Кинбурн” и “Наварин” – были в 1925 проданы в Германию на слом. Четвертый, “Измаил”, находившийся в наивысшей степени готовности, был сохранен, и позже перестроен в первый советский авианосец “Крылья Пролетариата”.

В 1925 году в состав действующего линейного флота – ранее состоявшего из одного “Марата” – вступили “Парижская Коммуна” и “Республика”. В 1926 году к ним присоединился “Октябрьская Революция”. Ремонт находившихся в худшем состоянии “Профинтерна” и “Революционера” (пострадавшего в 1922 году от торпеды британского катера) затянулся до 1927, но дело в итоге стоило того: советские судостроительные заводы, работая в сложнейших условиях нехватки компонентов, сумели решить задачу восстановления кораблей, восстановив ценнейший опыт.

Два наиболее старых линкора флота – “Революционер” и “Республика”, оба класса “Андрей Первозванный” – недолго ходили под советскими флагами. Моральная устарелость этих додредноутных кораблей была несомненна и неоспорима. Построенные под сильным влиянием последствий Цусимы, они имели очень большую площадь, но очень малую толщину бронирования – что делало их практически беззащитными против утяжеленных бронебойных снарядов, появившихся в арсеналах линкоров после Первой Мировой Войны.

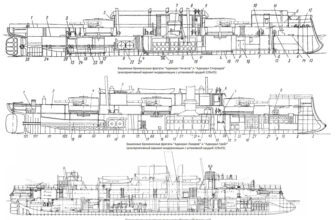

В процессе восстановительного ремонта два старых линкора были частично модернизированы. Казематные 203-миллиметровые орудия, которые флот счел “совершенно бесполезными”, были сняты, и на их место переставили противоминные 120-миллиметровые орудия, а верхний ярус батареи [4] демонтировали. За счет уменьшения верхнего веса удалось улучшить остойчивость корабля и несколько исправить положение с защитой погребов (наложив дополнительные 127-миллиметровые плиты). В 1928–1932 году оба корабля составляли 3-ий дивизион линкоров Балтийского Флота.

Впрочем, даже модернизированные, корабли явно не стали новее, и флот искал возможности от них избавиться. Отдел проектирования РККФ рассматривал возможность радикальной модернизации “Андреев”, с демонтажом верхнего пояса в оконечностях и усилением освободившимися бронеплитами главного, но стоимость подобной переделки явно превышала любую мыслимую потенциальную боевую ценность кораблей. В 1931 году Соединенная Республика Парагвая и Уругвая выразила желание приобрести эти корабли для своего ВМФ, и 8 мая 1932 года “Революционер” и “Республика” были проданы за 11,8 миллионов рублей [5].

В наличии оставался еще один линейный корабль класса “Севастополь” – “Фрунзе”. Линкор, сильно пострадавший от пожаров в 1919 и 1923 году, был признан небоеспособным и распоряжением Совнаркома использован как источник готовых материалов для ремонта однотипных кораблей. Судьба его оставалась нерешенной. В 1927-1930 был подготовлен ряд возможных проектов его модернизации:

– в виде плавучей батареи с 16 старыми котлами, обеспечивающими скорость 14 уз (стоимость — 14 млн. руб.);

– восстановление в два этапа — сначала только с двумя башнями главного калибра и с половиной машинно-котельной установки (стоимость 11,7 млн. руб.) к маю 1932 года, а затем — полное по типу «Марата» (стоимость 7,4 млн. руб.);

– превращение в линейный крейсер, имеющий скорость 27 уз, за счет установки котлов с недостроенного «Измаила» и новых импортных турбин (стоимость 24 млн. руб.).

Все три проекта рассматривались как достаточно перспективные, но правительство СССР отпугивала их сравнительно высокая цена. Поэтому до 1931 года вопрос о восстановлении линкора толком не поднимался. Но в начале 1930-ых успешная продажа линейных кораблей “Революционер” и “Республика” Парагваю и получение из Румынии деталей разобранного линкора “Генерал Алексеев”[6] изменили судьбу корабля. НТКМ по инициативе И. М. Лудри оперативно подготовил проект “дешевой” модернизации линкора с последующей его перестройкой в линейный крейсер, который за счет использования имеющихся исправных компонентов должен был обойтись не дороже 18 миллионов рублей.

Из-за этого проекта в правящих верхах разгорелся нешуточный конфликт между сторонниками программы “малого флота” и теми, кто считал, что с концепциями береговой обороны нужно заканчивать и переходить к созданию флота океанского. Первые настаивали на продолжении программы строительства торпедных катеров, малых подводных лодок и легких сил, способных эффективно действовать только у своих берегов, аппелируя к сравнительно низкой стоимости подобного “москитного флота”. Вторые доказывали, что реально “береговой флот” стоит в постройке и содержании дороже, и значительно менее эффективен чем мореходные силы.

Орлов В. М.: Должен сказать, что в последнее время много появилось сомнительных, а то и откровенно враждебных элементов, старающихся подорвать доверие к флоту как к свободной океанской силе. Они говорят: “вот, торговых кораблей у нас мало, чего же тогда флоту охранять?” На это я могу ответить, что все попытки запереть флот у берегов есть упадничество, малодушное упадничество, стремление загородиться в обороне и сдать моря врагам. Советский флот должен действовать открыто. Он должен наступать, вырывать из рук врагов дела революции власть над морями и коммуникациями, разбивать противника всеми средствами в решительном сражении и открывать моря для советского судоходства…

Сталин И. В. (аплодируя): Браво, Владимир Митрофанович, браво! Абсолютно правильно все вы говорите.

Стенограмма заседания особой комиссии по вопросам военно-морского строительства

Главным аргументом сторонников океанского флота в итоге стала поддержка их позиции И. В. Сталиным и близость позиции сторонников “малого флота” к троцкистским взглядам на вооруженные силы. В результате долгих споров в правительстве, было в итоге решено, что программа 1929 года станет последней программой “малого флота” в СССР. Принятая в 1933 году программа развития РККФ была уже программой флота океанского.

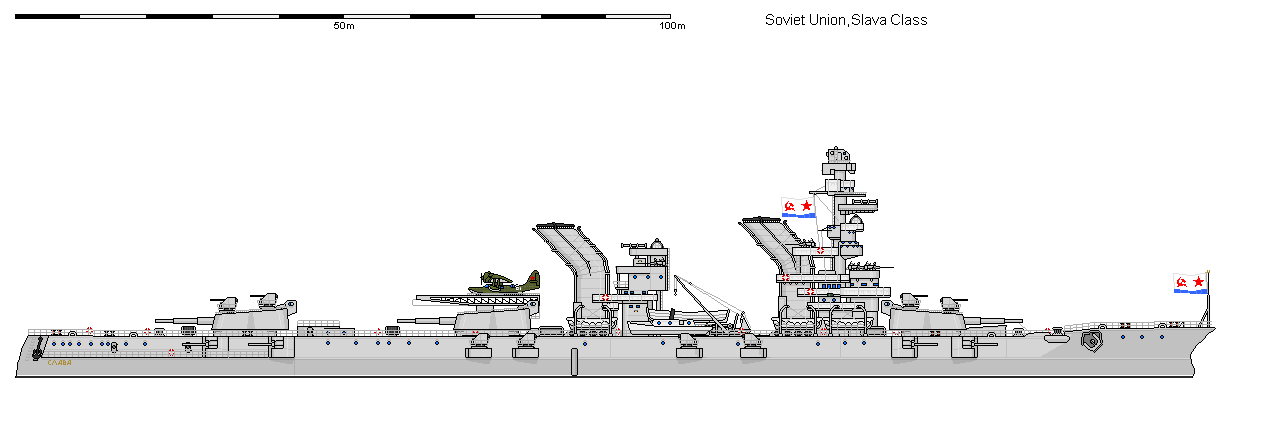

“Фрунзе” был поставлен на переделку в 1932 году. Во время работ на корабле была демонтирована 2-я башня главного калибра вместе с подбашенным отделением. В освободившееся пространство установили новую котельную группу, питавшую паром высокого давления смонтированные в кормовой части турбозубчатые агрегаты “Беллузо”, закупленные в Италии и имевшие общую мощность почти в 95 000 лошадиных сил [7]. За счет увеличения мощности более чем в два раза и переделки носовой части, максимальная скорость корабля на пробе составила 28,1 узел.

Значительное внимание было уделено улучшению бронирования.

Вооружение корабля состояло из девяти 305-миллиметровых 52-калиберных орудий в трех трехорудийных башнях (с целью усиления ретирадного огня, средняя башня могла стрелять поверх кормовой), восьми 130-миллиметровых противоминных пушек в казематах и двенадцати 85-миллиметровых универсальных орудий. Торпедное вооружение с корабля демонтировали. В качестве авиационного вооружения, линейный крейсер был оснащен пневматической катапультой 3-К на крыше третьей башни и двумя гидросамолетами КР-1.

Модернизированный линейный крейсер, переименованный в “Слава”, вступил в строй осенью 1937 года – слишком поздно, чтобы участвовать в эпохальном походе советской эскадры на Средиземное Море (увенчавшейся демонстративной имитацией атаки советской палубной авиации на итальянский крейсер “Тренто”), предпринятом в ответ на потопления советских торговых кораблей итальянскими субмаринами. Он, однако, был экстренно изготовлен к возможной кампании в 1938 году.

В 1938 году угроза военного столкновения с Италией из-за испанских событий выглядела все еще вполне вероятной для СССР. Поход советской эскадры в сентябре-октябре 1937 далеко не решил проблемы. Разработанный генеральным штабом РККФ на случай объявления войны план действий предусматривал отправку в Средиземное Море эскадры в составе линейных кораблей “Октябрьская Революция” и “Марат”, линейного крейсера “Слава” и авианосца “Крылья Пролетариата” – не считая двух легких крейсеров, восьми эсминцев и десяти подводных лодок.

Согласно плану предполагалось, что советская эскадра должна пройти Гибралтаром и, опираясь на порты республиканской Испании, действовать в западной части Средиземного Моря. Считалось, что итальянский флот – включавший на тот момент только два линкора [8] – уступает советскому по линейным силам, но значительно превосходит в крейсерах и эсминцах. Поэтому план предусматривал развертывание завесы из восьми субмарин около Корсики, и нанесение ударов палубной авиацией и носимыми торпедными катерами по итальянским силам перед решающим столкновением [9]. Как весьма желательная акция рассматривался также захват и уничтожение военно-морских сил франкистов.

Адмирал Кузнецов позже вспоминал в 1955 году:

“Я и по сей день считаю, что в 1938 году мы могли выиграть морскую войну с Италией. У нас было четыре тяжелых корабля против двух итальянских, да кроме того один из наших кораблей был быстроходным линкором, а другой – быстроходным авианосцем. Основную проблему представляли собой итальянские тяжелые крейсера: но мы считали, что сможем с ними справиться.”

Хотя план действий был строго засекречен, британская разведка сумела заполучить его копию от своей агентуры. Секретный меморандум, направленный весной 1938 года командующему Средиземноморским Флотом сэру Дадли Паунду, извещал, что в случае войны русские, вероятно, пошлют в Средиземное Море три линкора и авианосец. Особый пункт меморандума предусматривал, что в случае начала русско-итальянской войны, корабли Королевского Флота

“при встрече с итальянскими военными кораблями должны незамедлительно радиотелеграфировать открытым текстом приветствие, с обязательным упоминанием названия встреченного итальянского корабля и точных координат места встречи”.

Британское правительство считало весьма выгодным, если РККФ сможет ослабить итальянский флот, и тем самым поубавить итальянцам агрессивности!

В начале 1930-ых в РККФ всерьез обсуждались планы постройки крупных артиллерийских кораблей по программе 1933–1936. Помимо вполне реалистичных проектов, были представлены и несколько весьма своеобразных.

Так, в 1932 году Курчевским был предложен проект перевооружения линкоров “Севастополь” двадцатью четырьмя 650-миллиметровыми (!) динамореактивными орудиями. Установленные в четырех вращающихся башнях двумя ярусами по три, эти монструозные пушки должны были стрелять 2,5-тонными снарядами на 23 000 метров – причем перезарядка предполагалась с дула. Проект не получил развития, так же как и разработанный лично наркомом перспективных вооружений М. Н. Тухачевским проект “линейного разрушителя” в 25 000 тонн, вооруженного катапультами для радиоуправляемых летающих бомб [10].

Последним линейным кораблем, к которому в начале 1930-ых проявил интерес советский флот, был недостроенный супердредноут “Демократия”, стоявший у причальной стенки в Николаеве. В 1928-1932 рассматривалась возможность его достройки по изначальному или модернизированному проекту, с использованием поднятых орудийных башен линкоров “Императрица Мария” и “Императрица Екатерина”. Комиссия, обследовавшая корпус корабля в 1933 году, в итоге заключила, что достройка корабля по изначальному проекту не имеет смысла, так как в строй он вступит уже устаревшим, капитальная же модернизация обойдется слишком дорого. В 1933 году было выдвинуто неординарное предложение – достроить “Демократию” как линкор-авианосец [11], с сохранением носовой и кормовой башни главного калибра и установкой между ними ангара и летной палубы – но проект сочли нереалистичным из-за его неясной тактической значимости. В 1937 году огромный корпус продали на слом.

Малые линкоры Сталина

В начале 1930-ых в РККФ активно обсуждался дальнейший курс на развитие линейного флота. Восстановление кораблестроительной промышленности и взятый курс на индустриализацию наконец-то позволили командованию флота взяться за проектирование современных линейных кораблей на уровне серьезных, реализуемых проектов. Тем не менее, в 1933 году на особом совещании по вопросам кораблестроения было констатировано, что закладка крупной серии линейных кораблей все еще представляет собой неоправданный технический риск: изготовление крупных броневых элементов и тяжелой морской артиллерии все еще не было отработано в полной мере. Сказывалась и нехватка конструкторского опыта – в 1930–1934 отдел проектирования РККФ рассмотрел 32 (!) проекта линейных кораблей и крейсеров, но был вынужден признать, что, не принимая в расчет откровенно гипертрофированные дизайны, он не может гарантировать превосходства наличных проектов над иностранными аналогами.

В сложившейся ситуации командование РККФ подготовило меморандум, в котором предлагало: перенести вопросы крупносерийного линейного кораблестроения на программу 1939–1942 года, а в рамках текущей программы заложить и построить два “малых” боевых корабля, стандартным водоизмещением около 25 000 тонн [12]. По мнению командования РККФ, такая программа позволила бы относительно дешево отработать спорные элементы дизайна и освоить производство современной брони и вооружения. Сталин, хотя и являлся сторонником крупных боевых кораблей, все же согласился, что лучше не рисковать и отработать технологию на меньших единицах.

Из-за нехватки отечественного опыта решили вновь обратиться к иностранному. В 1935 году итальянская фирма “Ансальдо” по заказу правительства СССР разработала проект 27 000-тонного линкора, представлявшего собой, по сути дела, уменьшенный “Витторио Венетто”, с двумя башнями главного калибра в носовой части. Правительство СССР настаивало на том, чтобы новые корабли проектировались под 406-миллиметровую артиллерию, но флот, впечатленный прекрасными баллистическими характеристиками новой итальянской 381-миллиметровой 50-калиберной пушки, настоял, что ознакомление с образцами современной европейской артиллерии представляется более ценным.

В 1936 год, по проекту “Ансальдо” первый корабль нового класса под названием “Севастополь” был заложен на стапеле Николаевского Завода.

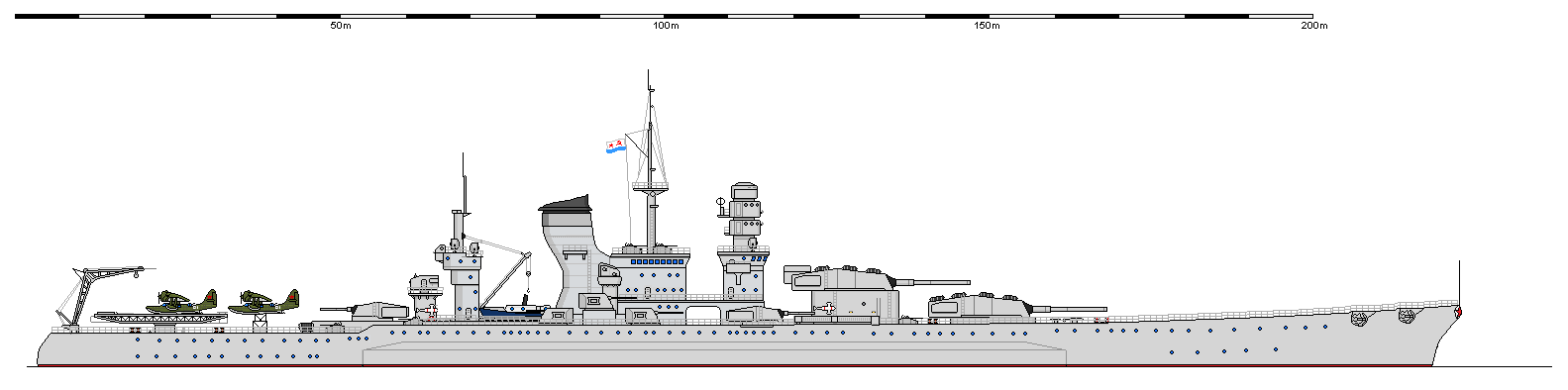

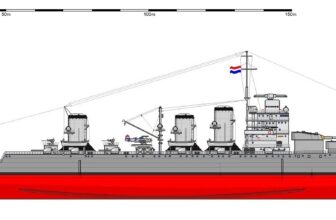

Малые линкоры класса “Ансальдо” были небольшими но полноценными линейными кораблями, водоизмещением стандартным в 27 400 тонн (полным – в 35 240 тонн). В их конструкции, для уменьшения веса, широко применялась электросварка и ряд других конструктивных новшеств.

Они были вооружены двумя трехорудийными башнями в носовой части, с 381-миллиметровыми 50-калиберными пушками фирмы “Ансальдо”[13]. Это были чрезвычайно мощные морские орудия, стрелявшие 884-килограммовым снарядом с начальной скоростью до 850 метров в секунду. Пушки и бронеплиты для корабля поставила “Ансальдо”. С орудиями этими был связан инцидент: после того, как установочная партия снарядов была отправлена в СССР, министерство иностранных дел направило ноту итальянскому правительству, в которой выражало недовольство поставками некондиционных, различающихся по весу снарядов. Последующая проверка показала, что снаряды, поставленные разными итальянскими фирмами, сильно различались по весу. Муссолини был взбешен и потребовал тщательно проверять каждый принимаемый итальянским флотом снаряд.

Вспомогательное вооружение состояло из трех трехорудийных башен с 152-миллиметровыми 57-калиберными орудиями В-38, советского производства. Две башни располагались побортно в средней части корпуса, и еще одна – на корме, таким образом обеспечивая обстрел в шесть орудий в любом направлении. Зенитная артиллерия была представлена двенадцатью 100-миллиметровыми орудиями.

Подобно итальянским аналогам, советские корабли имели весьма мощное бронирование. Главный пояс был наклонен под углом в 11 градусов наружу, и состоял из трех слоев: 70-миллиметровой гомогенной брони для сдирания бронебойного наконечника, 240-миллиметровой основной бронеплиты и 25-миллиметровой противоосколочной перегородки. Горизонтальное бронирование было представлено 90-миллиметровой главной и 45-миллиметровой противоосколочной палубой. Башни главного калибра защищала 320-мм броня.

Подводная защита различалась на обеих кораблях. На “Севастополе” была применена традиционная схема ПТЗ с многочисленными переборками, спроектированная фирмой “Ансальдо”. Проект же “Кронштадта” был переработан – советской разведке удалось заполучить конструкцию секретной итальянской системы “Труба Пульезе” и применить ее на втором линкоре.

Силовая установка кораблей была идентична силовой установке крейсеров типа “Тренто” и развивала полную мощность до 110 000 л.с. на четырех валах. Скорость кораблей на пробе составила 29,3 узла (имеются данные, что в единичном случае было достигнуто 31,3 узла).

Необычным был силуэт линейных кораблей. В носовой части, сразу за башнями ГК, возвышалась массивная башнеподобная конструкция мостика, увенчанная “свадебным пирогом” из зенитного, главного и вспомогательного директоров. Конструкция соединялась навесным переходом с расположенной в центре корпуса прямоугольной надстройкой, плавно переходившей в изогнутую дымовую трубу. В кормовой части возвышалась тяжелая прожекторная мачта с зенитным дальномером и директор для кормовой 152-мм башни.

В 1937 году на Балтийском Заводе был заложен второй линейный корабль проекта “Ансальдо” – “Кронштадт”. Изготовление материалов и компонентов для него началось еще в 1936 году, но закладка корабля задержалась из-за необходимости переработки проекта под новую ПТЗ на основе трубы Пульезе. Этот второй “малый линкор” получил артиллерию и броню полностью советского производства (хотя силовая установка все еще была итальянской).

Оба малых линейных корабля опоздали к началу Великой Отечественной Войны. “Севастополь”, спущенный на воду в 1938, летом 1941 проходил испытания и окончательно вступил в строй в октябре 1941. “Кронштадт” задержался на стапеле из-за проблем с изготовлением орудий и броневых плит, и был окончательно завершен лишь в феврале 1942.

Постройка этих двух малых линкоров дала, наконец, советскому кораблестроению столь необходимый практический опыт. В мае 1938 РККФ отчитался, что считает теперь возможным приступить к постройке крупных линейных кораблей. Но возникли разногласия по поводу того, что именно строить: товарищ Сталин хотел заложить очень крупные, 50 000–60 000-тонные линкоры с вооружением из 406-мм или даже 457-миллиметровых орудий, в то время как командование флота настаивало на продолжении развития линии линейных кораблей с 381-миллиметровыми пушками. Флот считал, что на разработку нового проекта уйдет слишком много времени. В результате возобладала компромиссная точка зрения – строить первую серию новых линкоров с 381-миллиметровыми, а последующую – с 457-миллиметровыми орудиями. Четыре 45 000-тонных линкора проекта 28 “Советский Союз” были заложены в 1939 году, но в связи с началом Второй Мировой Войны их постройка была прервана на очень ранней стадии.

Линкоры в Великой Отечественной Войне

На 22 июня 1941 года советский флот включал в себя три линейных корабля класса “Севастополь” и один линейный крейсер класса “Слава”. Один малый линкор проекта “Ансальдо” достраивался в Ленинграде, в то время как другой, на Черном Море, проходил ходовые испытания. Дислокация линейного флота была следующей:

– На Балтике – “Марат”[14], “Октябрьская Революция”[15], в достройке – “Кронштадт”[16].

– На Черном Море – “Парижская Коммуна”[17], “Севастополь”[18].

– На Тихом Океане – “Слава”[19]

С первых дней войны линейные корабли Черноморского Флота вступили в бои с противником. Основная тяжесть боевых действий в 1941 году выпала на старые линкоры “Марат” и “Октябрьская Революция”. Эти корабли активно поддерживали огнем советские войска на берегу, прикрывали своей тяжелой артиллерией выходы в море советских легких крейсеров и эсминцев, препятствовавших попыткам немецкого минирования Финского Залива. “Марат” в сентябре 1941 года был выведен из строя попаданием тяжелой авиабомбы, оторвавшей всю носовую оконечность, и в дальнейшем использовался как плавбатарея.

Линкор “Кронштадт” официально вступил в строй 2 февраля 1942 года. Достроенный в сильнейшей спешке, он имел ряд отклонений от первоначального проекта: так, кормовая башня 152-миллиметровой артиллерии не была установлена (орудия отправили на наземный фронт) а вместо нее смонтировали четыре 100-миллиметровые и четыре 85-миллиметровые зенитки и восемь 45-миллиметровых автоматов. Немецкая авиация неоднократно пыталась уничтожить корабль у достроечной стенки, но благодаря отваге зенитчиков Балтфлота все подобные попытки были сорваны.

В мае 1942 года, во время крупного боевого выхода КБФ с целью предотвращения немецких минных постановок у Гогланда, “Кронштадт” вступил в перестрелку с немецкой 210-миллиметровой железнодорожной батареей у Сонды. В ходе артдуэли “Кронштадт” получил два попадания, но и сам в ответ накрыл батарею огнем, уничтожив прямым попаданием одну развернутую пушку и заставив замолчать вторую [20], тем самым эффектно опровергнув тезис о превосходстве береговой артиллерии над военными кораблями. В 1943–1944 корабль принимал участие в ряде операций, включая обстрел Хельсинки в 1943 и перестрелку (безрезультатную) с немецким “карманным линкором” “Дойчланд” у Таллина.

Черноморский Флот вступил в войну в полной готовности и с ясным пониманием того, что необходимо сделать. Хотя основным противником на театре все еще рассматривался итальянский флот, командование ЧФ еще в 1940 сочло, что отправка тяжелых итальянских кораблей на Черное Море маловероятна, и основным противником, скорее всего, станут легкие итальянские и немецкие силы. В 1941–1943 году корабли активно действовали, обеспечивая оборону транспортных конвоев, обстреливая побережье и поддерживая своей артиллерией советские войска, сражавшиеся за Крым.

“Если Севастополь и был спасен благодаря чему-то одному, то только благодаря русским линейным кораблям. Эти огромные машины, движущиеся со скоростью гоночных автомобилей и имеющие огневую мощь целого корпуса тяжелой артиллерии, свободно двигались вдоль побережья, и проводили страшной силы обстрелы там, где считали нужным. Наша “береговая оборона” с равным успехом могла не существовать вовсе: мы оттянули почти полсотни орудий калибром 150-мм и выше от Севастополя и расставили их на побережье, и не смогли добиться ни единого попадания.”

Э. фон Манштейн

Столкновения с надводными силами немцев были на Черном Море очень редки. Хотя Италия заблаговременно направила в Констанцу небольшую эскадру [21], этот отряд действовал весьма неактивно, опасаясь встречи с тяжелыми советскими кораблями. За все время произошло лишь несколько перестрелок между советскими и итальянскими надводными силами, как правило – на предельной дистанции и без какого-либо эффекта. Как позднее отметил в своем дневнике капитан легкого крейсера “Альберико да Барбиано”,

“самым ужасным было то, что нашим кораблям угрожали изготовленные нами же пушки”.

В результате самым активно действующим линейным соединением оказался самый слабый – Тихоокеанский Флот, включавший единственный тяжелый корабль: линейный крейсер “Слава”. Осенью 1941 года этот быстроходный корабль вместе с авианосцем “Крылья Пролетариата” перешел Панамским Каналом на Северный Флот и в дальнейшем действовал в прикрытии конвоев и поддержке советских войск в Заполярье. В 1943 году у Шпицбергена этот линейный крейсер вступил в бой с двумя германскими тяжелыми крейсерами и после короткой перестрелки заставил их отступить, тяжело повредив “Адмирал Хиппер” попаданием 305-миллиметрового снаряда [22]. В 1943 году корабль прошел модернизацию в Великобритании, в ходе которой на нем установили дополнительные 40-мм зенитные автоматы “Пом-Пом” и средства управления огнем, включая новые морские радары Type 279 и Type 283.

Во время операции “Торхаммер” – нападения германского флота на Исландию летом 1943 – “Слава” был экстренно приписан к 8-му дивизиону крейсеров Гранд-Флита в Скапа-Флоу. Он и еще три британских и три американских тяжелых крейсера патрулировали воды патрулировали вблизи Шетландских Островов, в то время как основные силы трех флотов стягивались к Исландии. Но участвовать в боях соединению толком не пришлось – после разгрома авианосного соединения адмирала Лютьенса британской палубной авиацией немцы отказались от заведомо провальной идеи высадки десанта в Исландии и вернулись в гавани. В 1944 году “Слава” поддерживал действия советских войск в Заполярье а в 1945 – участвовал в операциях против Курильских Островов.

После войны

Вторая Мировая стала звездным часом линейных кораблей: она же стала и их последним балом. Вышедшие на передний план авианосцы потеснили бронированных гигантов с пьедестала: огромная же разрушительная мощь атомной бомбы и высокоточного управляемого оружия, продемонстрированная в последние два года войны, окончательно поставили крест на линейном флоте.

Это отлично понимали и в СССР. Составленный в 1947 году “аналитический меморандум о военных действиях на море в 1939–1945 году” ясно говорил, что хотя линейные корабли “сохранят еще какое-то время значение мощной боевой силы”, развитие палубной авиации и современного вооружения не оставляет им никаких перспектив развития. Сталин, несмотря на все свои симпатии к тяжелым артиллерийским кораблям, с доводами согласился и приказал исключить линейные корабли из планов военного кораблестроения.

В 1954–1955 из состава действующего флота были выведены старые линейные корабли “Октябрьская Революция” и “Парижская Коммуна”[23]. Второй был разобран на металл в 1957 году, но первый было решено сохранить как корабль-музей в Ленинграде. В 1958 году линкор был поставлен на вечную стоянку рядом с крейсером “Аврора”.

Линейный крейсер “Слава” в 1955 был выведен в резерв. Осмотр корабля показал, что корпус и механизмы сильно изношены и нуждаются в дорогостоящем капитальном ремонте. Флот не выразил интереса в модернизации безнадежно устаревшего корабля, и в 1959 году он был потоплен на атомных учениях у Новой Земли.

В строю советского флота после 1955 остались только три линейных корабля – малые линкоры “Кронштадт” и “Ленинград” и полученный по репарациям от Германии “карманный линкор” “Адмирал Шеер”, переименованный в “Калининград”. Несмотря на критическое отношение Хрущёва к тяжелым артиллерийским кораблям, флот настоял на их сохранении как эффективного средства сопровождения авианосных соединений в океане. Высказывалось также мнение, что тяжелая артиллерия по-прежнему весьма эффективна в подавлении тактических целей в непосредственной близости от своих войск и, следовательно, может быть полезна при поддержке морских десантов даже в условиях атомной войны.

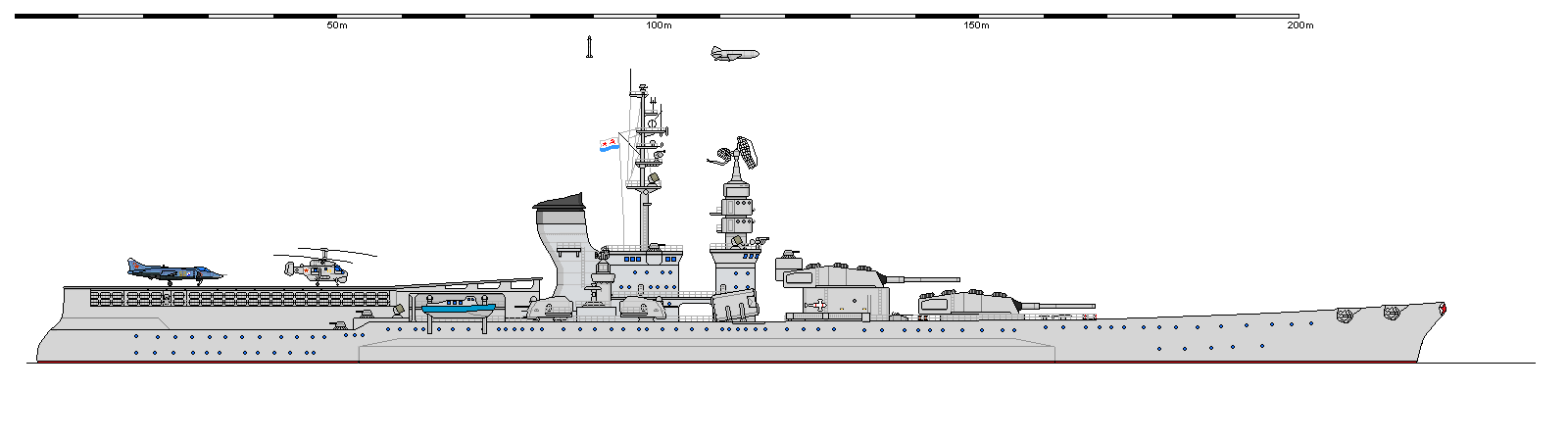

В 1957–1959 оба “малых” линкора прошли капитальный ремонт и модернизацию, направленную в первую очередь на усиление их противовоздушной обороны. Старые орудия демонтировали: на их месте смонтировали восемь универсальных 100-миллиметровых спарок СМ-5-1, пять счетверенных 45-миллиметровых СМ-20-ЗИФ и двадцать спаренных 37-миллиметровых автоматов. Полностью пересмотрено было радарное и электронное оснащение. На “Кронштадте” в экспериментальных целях смонтировали в кормовой части экспериментальную 152-миллиметровую зенитную автоматическую установку, изготовленную на базе не пошедшей в серию пушки КМ-52, но работы над этим орудием были досрочно завершены в связи с появлением зенитных ракет. В 1959 году на вооружение был принят 381-миллиметровый ядерный снаряд эквивалентом в 20 килотонн: 11 мая 1959 года “Севастополь” провел экспериментальные практические ядерные стрельбы, первые и единственные ядерные артиллерийские стрельбы на море.

На рубеже 1960-ых корабли были, в ознаменование наступающей ракетной эры, довооружены восемью ангарными пусковыми установками противокорабельных ракет П-15 “Термит” и четырьмя контейнерами со стратегическими ядерными ракетами П-5. Авиационное оборудование (не эксплуатировавшееся еще с 1946) с линкоров демонтировали, заменив посадочной площадкой и подпалубным ангаром для вертолета. В своем новом антураже “ударных линейных ракетоносцев” старые линкоры посменно дежурили в составе советского Средиземноморского Флота.

В 1965 году “Кронштадт”, силовая установка которого была сильно изношена, вывели в резерв. В 1969 году за ним последовал и “Севастополь”. Флот рассматривал ряд проектов модернизации этих кораблей, включая демонтаж одной башни главного калибра и переделки силовой установки на газотурбинную, но в итоге не нашел ничего лучше, чем провести поддерживающий ремонт и поставить оба корабля на консервацию.

И в начале 1980-ых произошло неожиданное. Успешное применение британским флотом линейного корабля “Вэнгард” во время Фолклендского Конфликта внушило адмиралам уверенность во все еще широких возможностях тяжелой морской артиллерии. Следуя британскому примеру, американский флот извлек из резерва четыре линейных корабля “Айова” и начал их интенсивную модернизацию. СССР не пожелал отставать.

В 1983 году “Кронштадт” и “Севастополь” были извлечены из резерва и поставлены на капитальную модернизацию. Их переделка включала демонтаж 152-миллиметровой артиллерии и установку 4-х ЗРК самообороны “Оса-М”, 8-и автоматических зенитных орудий АК-360 и коренной перестройки кормовой части. Корабли получили в корме надпалубный ангар, и поверх него – летную палубу с трамплином, пригодную для посадки самолетов-штурмовиков Як-38, дозвуковых истребителей Як-39 и десантных вертолетов. Экипаж кораблей за счет введения автоматизации систем удалось сократить до 780 человек, а оставшееся жилое пространство использовалось для размещения 500 человек батальона морской пехоты.

В новом качестве – “кораблей контроля акватории”, приспособленных для береговых операций – линкоры вступили в строй в 1987 году.

[1] Бывший “Цесаревич”

[2] Бывший “Андрей Первозванный”

[3] Бывший “Император Павел I”

[4] Где ранее располагались противоминные пушки.

[5] Под именами “Маршал Франческо Солано Лопес” и “Маршал Хуан Франческо Лопес”, линкоры прослужили в ВМФ Парагвая до 1941 года. Оба они участвовали в сражениях на южноамериканском театре Второй Мировой Войны в 1942-1944 годах. 21.03.1943, “Маршал Хуан Франческо Лопес” подорвался на двух минах и затонул у Ла-Платы. “Маршал Хуан Франческо Солано Лопес” был потоплен самолетами Тихоокеанской Конфедерации в Монтевидео 11.09.1944.

[6] Согласно секретному советско-французскому соглашению, линкор был разобран на лом в Констанце, но СССР получил его вооружение и ряд механизмов.

[7] Силовая установка корабля была в значительной степени аналогична легким крейсерам типа “Кондотьери” серии А, но механизмы и агрегаты линейного корабля имели значительно более мощные подкрепления.

[8] Еще два в 1937 году были поставлены на капитальную модернизацию.

[9] В 1936-1938 линкоры и крейсера РККФ отрабатывали транспортировку малых торпедных катеров вместо стандартных шлюпок. Концепция была сочтена “работоспособной, но неудобной” и в итоге не применялась.

[10] Этот проект, при всей его радикальности, имел некоторые последствия. В 1936–1938 флот провел ряд экспериментов с радиоуправляемыми летающими бомбами на базе самолетов Р-5, запускаемыми с авианосца. Хотя опыты не увенчались успехом, они сыграли свою роль в разработке “телемишеней Тухачевского”, использовавшихся для тренировки зенитчиков в 1942-1945 гг.

[11] Поскольку обычные авианосцы не могли проходить Босфор.

[12] Считается, что на это решение повлияла закладка в 1932 году во Франции малого линкора “Дюнкерк”.

[13] На производство которых была приобретена лицензия.

[14] Тип “Севастополь”

[15] Тип “Севастополь”

[16] Тип “Ансальдо”

[17]Тип ”Севастополь”

[18] Тип “Ансальдо”

[19] Тип “Слава”

[20] Согласно немецким данным, огонь вело единственное орудие, позже уничтоженное снарядом с линкора. Вторая пушка не могла развернуться на позиции из-за разрушения снарядами “Кронштадта” насыпи перед ней.

[21] Два легких крейсера и шесть эсминцев. В 1943 году, после соглашения Рузвельта-Муссолини, эскадра была интернирована в советских портах.

[22] Попадание вывело из строя обе кормовые башни, и полностью разрушило заднюю мачту. Капитан крейсера принял решение немедленно выйти из боя.

[23] “Марат” был разобран на лом еще в 1951 году.