Ледокол «Д.И. Менделеев»

Уважаемые коллеги.

Решил немного отдохнуть от автомобильной темы. Давеча уважаемый коллега Wasa выложил статью про флотилию Северного Ледовитого океана. А буквально за месяц до этого я наткнулся на интересную информацию. Итак, выписка из Википедии.

Являя собой развитие исследований газов и жидкостей, труды Д. И. Менделеева по сопротивлению среды и воздухоплаванию находят продолжение в работах, посвящённых кораблестроению и освоению арктического мореплавания.

Занимаясь изучением растворов, Д. И. Менделеев в конце 1880-х — начале 1890-х годов проявляет большой интерес к результатам исследований плотности морской воды, которые были получены С. О. Макаровым в кругосветном плавании на корвете «Витязь» в 1887—1889 годах. Эти ценнейшие данные чрезвычайно высоко оценивал Д. И. Менделеев, включивший их в сводную таблицу величин плотности воды при разных температурах, которую он приводит в своей статье «Изменение плотности воды при нагревании».

Продолжая взаимодействия с С. О. Макаровым, начатые при разработке порохов для морской артиллерии, Д. И. Менделеев включается в организацию ледокольной экспедиции в Северный Ледовитый океан.

Выдвинутая С. О. Макаровым идея этой экспедиции нашла отклик у Д. И. Менделеева, видевшего в таком начинании реальный путь решения многих важнейших экономических проблем: связь Берингова пролива с другими русскими морями положила бы начало освоению Северного морского пути, что делало доступными районы Сибири и Крайнего Севера.

Инициативы были поддержаны С. Ю. Витте, и уже осенью 1897 года правительство принимает решение об ассигновании постройки ледокола. Д. И. Менделеев был включён в состав комиссии, занимавшейся вопросами, связанными с постройкой ледокола, из нескольких проектов которого был предпочтён предложенный английской фирмой. Первому в мире арктическому ледоколу, построенному на верфи Armstrong Whitworth, было дано имя легендарного покорителя Сибири — «Ермак», и 29 октября 1898 года он был спущен на воду на реке Тайн в Англии.

В 1901—1902 годах Д. И. Менделеев создал проект арктического экспедиционного ледокола. Учёным разработан высокоширотный «промышленный» морской путь, подразумевавший прохождение судов вблизи Северного полюса.

Мы знаем Дмитрия Ивановича Менделеева как гениального химика, сведущего и во многих других науках. Но кораблестроитель…? Данный факт меня заинтересовал. После непродолжительных поисков, я нашел книгу В.Г. Андриенко «Ледокольный флот России, 1860-е — 1918 гг.», изд. Paulsen.

Вот что в ней сказано в главе 8.

К отчету о поездке в Сибирь (1897 г.) С. О. Макаров приложил расчеты об эксплуатации 2 предлагаемых к постройке ледоколов, именуя их условно в зависимости от назначения «Енисей» и «Обь».

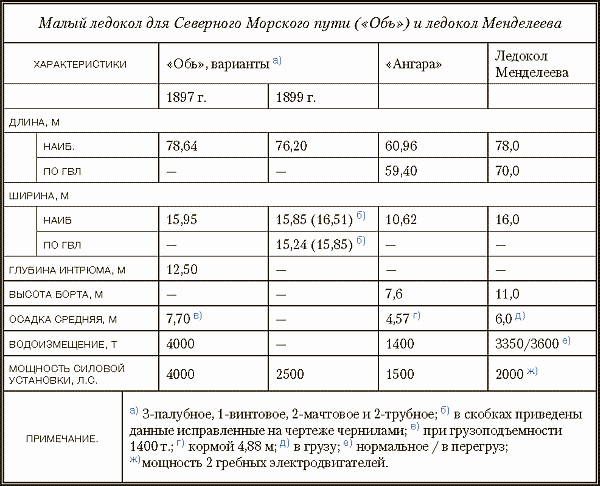

Идея о большом ледоколе превратилась в проект «Ермака»; 2-й, мелкосидящий ледокол (под условным наименованием «Обь») был меньше первого, водоизмещение его не превышало 4000 т, а мощность силовой установки 4000 л.с. Судя по сохранившимся наметкам, обводы мелкосидящего ледокола были оригинальными.

В первоначальном варианте расчетов Макарова большой ледокол («Енисей») должен был иметь силовую установку в 8000 л.с., а малый («Обь») – 4000 л.с. Численность экипажа «Енисея» по расчетам адмирала составляла 79 человек, а «Оби» – 38. Поражает определение Макаровым стоимости судов: большого ледокола – 1,5, а малого – 0,8 млн. руб.

Несмотря на то что в 1897 г. решено было заказать фирме Армстронга в Англии только большой ледокол, инженеры завода в Ньюкасле без излишнего шума делали проработки и 2-го (мелкосидящего) ледокола. Вероятно, первоначальный проект «Оби» создавался в соответствии с уточнением Макаровым собственных предложений 1897 г. Среди чертежей «Ермака», сохранившихся в архиве Макарова, есть чертеж («синька») «Проектируемого ледокола», разработанный на заводе Армстронга и датированный 25 октября 1899 г. На чертеже параметры этого судна («Оби») почти не изменились.

Не согласившийся с адмиралом С. О. Макаровым в вопросах выбора маршрута полярной экспедиции на «Ермаке» и общего руководства ею, Д. И. Менделеев наметил на 1901–1902 гг. проведение собственной высокоширотной научной экспедиции. Для этого ученый приступил к разработке проекта специального экспедиционного ледокола, способного форсировать тяжелые ледовые перемычки и преодолевать лед средней сплоченности.

«Сильный корабль и свободные части вод, – писал Менделеев, – вот первые средства для победы над препятствиями Ледовитого океана».

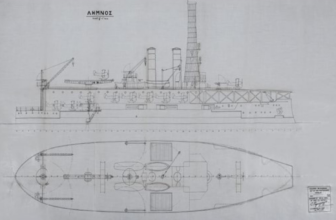

Но правительство охладело к идее дальнейшего исследования Арктики. Ученый в сердцах уничтожил чертежи и описание созданной им конструкции… В 1965–1966 гг. почетный полярник, действительный член Географического общества СССР, научный сотрудник Музея-архива Менделеева А. И. Дубравин восстановил по черновым записям и наброскам теоретический чертеж этого ледокола. В Ленинградском кораблестроительном институте по этим данным создали модель судна, которую испытали в Опытовом судостроительном бассейне. Однако, судя по сохранившимся в архиве Дубравина материалам, восстановленный ледокол по архитектуре больше напоминает советские ледоколы 50–60 гг. XX в.

Сравнивая сохранившиеся сведения о макаровской «Оби» и о ледоколе Менделеева, можно предположить, что разрабатываемое ученым экспедиционное судно для СМП было модификацией одного из вариантов малого ледокола Макарова. Так, их основные размерения почти тождественны («Обь» в первоначальном варианте 1897 г.). Возможно, что Дмитрий Иванович Менделеев предполагал не модернизировать «Ермак», а видоизменить проект 2-го ледокола, т. е. «Оби». Были и различия: котлы ледокола Менделеева должны были работать на жидком топливе, а главные и вспомогательные механизмы намечалось электрифицировать. Паровая машина, котлы и электрогенератор устанавливались в районе миделя на прочном настиле второго дна, а оба гребных электродвигателя мощностью около 1500 kW (2040 л.с.) – в кормовой оконечности «непосредственно у дейдвудных валов».

Еще одной отличительной особенностью ледокола Менделеева было наличие, кроме обычной стальной обшивки, деревянно-металлической облицовки. Дубравин отметил, что «такая конструкция („шуба“) нашла применение уже в советское время для защиты корпусов легких кораблей при плавании в арктических водах…». Однако Дубравин умолчал о том, что именно он являлся инициатором использования «шубы» при переходах по СМП советских надводных военных кораблей и подводных лодок.

Итак, есть модель ледокола А.И. Дубравина, восстановленная по немногочисленным черновикам Д.И. Менделеева.

Модель ледокола Менделеева (с чертежа, разработанного А. И. Дубравиным)

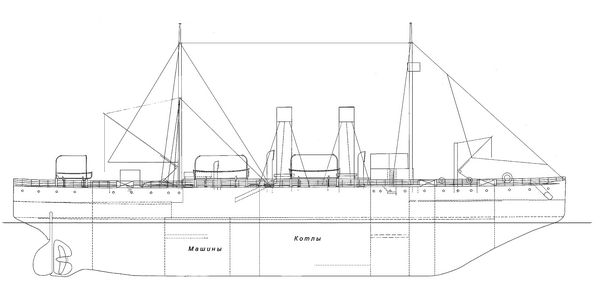

Есть «Проектируемый ледокол» («Обь»), 1899 г., боковой вид (с оригинального чертежа фирмы Армстронга).

Есть таблица с примерными характеристиками данного ледокола.

Есть, наконец, показавшееся мне верным утверждение о том, что ледокол Менделеева был модернизированной версией «Оби». Осталось только попытаться визуализировать ледокол «Д.И.Менделеев».

Ледокол "Д.И. Менделеев"

Водоизмещение: 3350/3600 тонн. Размерения (ДхШхО): 78,0х16,0х6,0 м. СУ: 1 ПМ, 2 ЭД 2040 л.с., Макс. скор. — 11,2 узла. Вооружение: 1х2х76 мм. 4х1х47 мм.

А что было бы, если ледокол уважаемого Д.И. Менделеева был построен? Оставлять его на Балтике бессмысленно, на Черном море тем более. Так что скорее всего его отправили бы на север, в состав флотилии Северного Ледовитого океана, для чего он собственно и создавался. Во время войны почти наверняка ледокол вооружили. Я прикинул, вряд ли серьезное вооружение мог нести. Поэтому остановился на 2-х 76-мм. орудиях и 4х1х47-мм пушках. Не бог весть что, но попугать норвежских рыбаков хватит. Грандиозных морских сражений на Севере не предвидится, и по идее ледокол должен сохраниться. С началом ВОВ его скорее всего довооружат. 76-мм орудия поменяют на 100-мм, а вместо 47-мм поставят зенитные автоматы. Как сложится дальнейшая судьба ледокола «Д.И. Менделеев», гадать не берусь. Вполне возможна его встреча с немецкой подводной лодкой или с немецкой авиацией. Впрочем, построен он крепко и войну вполне мог пережить. Может быть, он даже войдет в какую-нибудь пограничную флотилию Северного Ледовитого океана. Но уже к концу 60-х годов он устареет и пойдет на слом. Дай бог, хотя бы в качестве мишени или плавказармы. Не самая худшая судьба у корабля.

(Тема не указана)

Лютая вещь! Смотрится хищно и

Лютая вещь! Смотрится хищно и грациозно. Весьма по вкусу пришлась. И, что занятно, многие элементы ТТХ ну очень уж близки к тому варианту альтернативных "пересветов", над которым в последнее время подумываю на досуге. Мысль, видимо, все же материальна…

С уважением. Стволяр.

Изначально корабль был

Изначально корабль был казематным. Но ежели отдаем французам, да под впечатлением "Шарля Мартеля"..

Не, чисто визуально с

Не, чисто визуально с башнями — все ж красивше будет, как на мой вкус. И отдельное спасибо за гладкопалубный, без полубака корпус с весьма изящным (ну вот прям именно так, как я люблю!) форштевнем…

Хорош звереныш, но сильно

Хорош звереныш, но сильно напрягает 356 мм в начале века. Получился что похожее на легкие линейные крейсера типа «Корейджес».

А-ля «Корейджес» со скоростью

А-ля "Корейджес" со скоростью 21 узел. "Блюхер" передает пламенный привет и зовет в гости…

Я-я. Их бине;) Даст ист

Я-я. Их бине;) Даст ист «Корейджес»:) Да и не было у французов 14". У британцев на "адмиралах" было. В 35 калибров. А у галлов только 13.5" но в 42 калибра.

Хотя нет. У бритов то же 13.5". Ну так АИ. И мне для моего Адмирала ничего не жалко:)

Идея красивая, но:

В ноябре

Идея красивая, но:

Очень сомневаюсь, что так выйдет. Прозаически — у "Пересветов" очень плоха огневая производительность. Нужно либо увеличивать количество 203-мм орудий (и брать промежуточными калибрами), либо 356-мм. В предлагаемой версии… их шансы попасть в "Гебен" на мало-мальски приемлемых дистанциях слишком малы.

«В предлагаемой версии… их

Крейсеры "Мацусима", второе издание. Переработанное, но не исправленное.

14-дюймовки в 12 ктн водоизмещения в корпус с пропорциями крейсера — это реальная жесть.

Благодарю за илюстрацию магии

Благодарю за илюстрацию магии цифр;) В целой компании современных на тот момент "мацусим" в лице британских и французских "адмиралов", "Оша" и "Бренюса" мы вполне себя неплохо чуйствуем:)

Тем более, что пушка хоть и на сквозь АИшная из-за своего калибра в 356мм, но имеет реальный прототип в виде 340/42 Model 1887;) Округлил-с с 13.5";)

С учетом же того, что на момент описываемого боя на кораблях стоит уже русская 14"/40 пушка, реальный "младший" брат (14"/52) которой имел скорострельность 1.5 выст/мин., огневая производительность ГК даже выше чем у РИ "Евстафия".

Спасибо за развернутый ответ.

Спасибо за развернутый ответ. Я как-то забыл об 340/42 Model 1887

Уважаемый коллега. Я может

Уважаемый коллега. Я может чего не прочитал, но по ходу, шестидюймовок больше. Как бы не на четыре.

Спасибо, уважаемый Василий.

Спасибо, уважаемый Василий. Внес в таблицу исправления. На автомате описался, рядом позиция 3" вот и поставили и там и там восьмерки.

Хз, удивляет дислокация этих

Хз, удивляет дислокация этих кораблей. ЧФ не тот театр где нужны такие калибры, он там просто избыточен. Применять его артиллерию против фортов? У меня есть сомнения в том что использовать быстроходный корабль как монитор отличная идея.

Уважаемый alex66ko. На сломе

Уважаемый alex66ko. На сломе эпох в период развтого стимпанка, когда даже крейсера перешагнули рубеж в 15 килотонн и 25 узлов, а до 21 узла вполне себе разгоняли даже 31 килотонну, этому ветерану самое место на ЧФ.

«Шмешались в кучу кони,

"Шмешались в кучу кони, люди…" Честно крокозябра. Забыли о развинтной 14 дюймовке Круппа, а? У Франков да 13,5 дюймов как и у англикосов. Но … вы отечественной артиллерией береговой обороны хотя бы интересовались.

Конкретно в 1877 году Крупп

Конкретно в 1877 году Крупп предлагает Российской империи принять на вооружение 14 дюймовое стальное орудие (22,5 калибра). Вполне можно развить до 1903 года. На базе 12 дюймового орудия образца 1892 года и на базе 14дм стального орудия образца 1877 года господин Бринк разработал 14дм орудие образца 1900 года(альтернатива). Характеристики: длина ствола 44,5 калибра, накатник и тормоз отката по варианту 12дм орудия образца 1892 года, но с увеличенным диаметром и содержанием масла в гидравлической системе, замок цилиндро-поршневой, откидывается вниз, снаряды: 1. облегченные: бронебойный и фугасный — 639 кг, сигментный — 628 кг; 2. тяжелые: бронебойный и фугасный — 719 кг, сигментный — 710 кг; вес орудия со станком — 58 тонн. Уважаемый товарыш Сухов попробуйте мои измышлизмы вписать в свою кракозябру, всяк мне кажется будет лучше чем франков учить проектировать орудия большой мощности. Данные брал с вариациями из товарища Широкорада "Энциклопедия отечественной артиллерии", хотя некоторые данные можно и оспариавть, насколько я помню в металле 14дм орудия образца 1877 года не сохранилось. Если кто даст другие данные можно пообчаться.

Уважаемый romulsov. Сайт

Уважаемый romulsov. Сайт большой и вашей крупповской 14" место найдется:)

А франков не надо учить. В том же самом 1877 году они на свои броненосцы 371-мм пушки такой же длины ставили.

Как же всё таки магия цифр действует. Написал 14 дюймов и народ уже не вчитывается. "Округлил" реальное 340-мм орудие до приятной цифры и совершенно незаментным прошла ремарка, что и тяжелое оно, и медленно заряжается, по всем параметрам уступает паре 305-мм, и замена эта вынужденная. Но это никого уже не интересует — уж больно ЦЫФРА вундервафельная:(

А если его на наварин впиндюлить… На сколько он подрастет?

Культура франков и повышалась

Культура франков и повышалась через заказы Алексея Александровича и Сергея Михайловича. А по фрацузской 15дюймовке, так она если мне не изменяет память была дульнозарядной.

Увы память вам изменила. К

Увы память вам изменила. К этому времени даже бриты уже созрели для отказа от дульнозарядных систем большого калибра, хотя ещё в конце 60-х, начале 70-х совершенно не стремились последовать примеру Германии и Франции и во всю их использовали.

А еще с крупными калибрами

А еще с крупными калибрами возможен такой вариант калибра "свыше 12 дюймов", имеющий реальную подоплеку, правда, в береговой артиллерии:

"По мере улучшения брони действительность стрельбы орудий образца 1877 года стала недостаточной. Чтобы увеличить бронебойную способность орудий, стали удлинять их стволы, отчего увеличивалась и начальная скорость полета снарядов. Так появились орудия образца 1887 года.

Длина канала ствола 9– и 11-дюймовых пушек этого образца увеличилась до 35 калибров, начальная скорость снарядов возросла до 600 м/сек, а вес снарядов — соответственно до 180 и 384 килограммов. Эти орудия с дистанции 1700 метров пробивали железные плиты в пределах 16,5–20,5 дюйма. Наибольшим орудием образца 1877 года была 13-дюймовая пушка, снаряд которой весил 686 килограммов, заряд — 146,9 килограмма, начальная скорость снаряда достигала 580 м/сек. Пушка была отлита на Обуховском заводе, где одновременно проводились опыты над 14– и 16-дюймовыми орудиями.".

Денисов А.П., Перечнев Ю. Г. Русская береговая артиллерия.

С уважением. Стволяр.

С двумя главного калибра, ой

С двумя главного калибра, ой штот сомневаюсь, что государь допустит! А так, просто прелесть!!!

Уважаемый yassak. Для

Уважаемый yassak. Для французской школы это норма. А у нас уже на "златоустах" 203-ммм прописался в качестве вспомогательного калибра.

Ну, пожалюй ещё и в Италии

Ну, пожалюй ещё и в Италии любили такими извращениями заниматься! А сей девайс мне лично приятственно лицезреть. Но! Я же не государь…

!!! Черртовски красиво! Но

Уважаемый Ансар. Французы

Уважаемый Ансар. Французы как-то пристреливались. Да и не к ночи упомянутый британский "Фьюриес" из рода "корейджесов" вполне себе собирался стрелять в аналогичной конфигурации;) Да и не в одиночестве они пристреливаются. Пристрелка идет всей бригадой. Вот что радио животворящее деет;) Коллега Земляк об этом цельную статью у нас тут выкладывал.

А!!! Эвон как! Просто уже

А!!! Эвон как! Просто уже как-то привычно — если крейсер, то и один в поле должон быть воин. А бригадой — это уже в основном для линейных баталий…