Концепт-арты проекта Red Alter.

В избранноеВ избранномRemoved 0

Решил наконец-то выложить часть концепт-артов из своего проекта Red Alter.

Red Alter — проект, чья разработка началась относительно не так давно, это модификация игры Command & Conquer 3: Tiberium Wars, на тему многим известной своей клюквой серии Red Alert. Так как третья часть этого прославленного сериала вышла по мнению очень многих старых фанатов глупой и неудачной по сравнению со старыми частями, я и часть фанатов решили создать свой проект, совмещающий лучшее из любимой нами серии игр.

С нами работает очень много людей и в частности много талантливых художников. Пока не выкладываю работ TheXHS для моего проекта, так как они у меня идут в тематической серии статей о работах этого человека. Хотел бы показать работы нашего художника под ником TugoDoomer. Надеюсь, вы их оцените.

А теперь альтернатива. Сюжет и подробности пока засекречены и как сам ход разработки, но могу рассказать кое-что: Примерно середина или вторая половина 20 века, СССР получил доступ ко многим технологиям, которые опережают своё время на многие десятки лет и стал ещё мощнее, стали массово внедряться ядерные технологии. По ядерному реактору на каждый город, транспорт на магнитной подушке, орбитальные станции намного более продвинутые чем реальный МИР… Да, многое является фантастическим и натянутым, но это же рисунки к игре, тем более стратегии. Не занимайте себе голову, просто наслаждайтесь полётом фантазии.

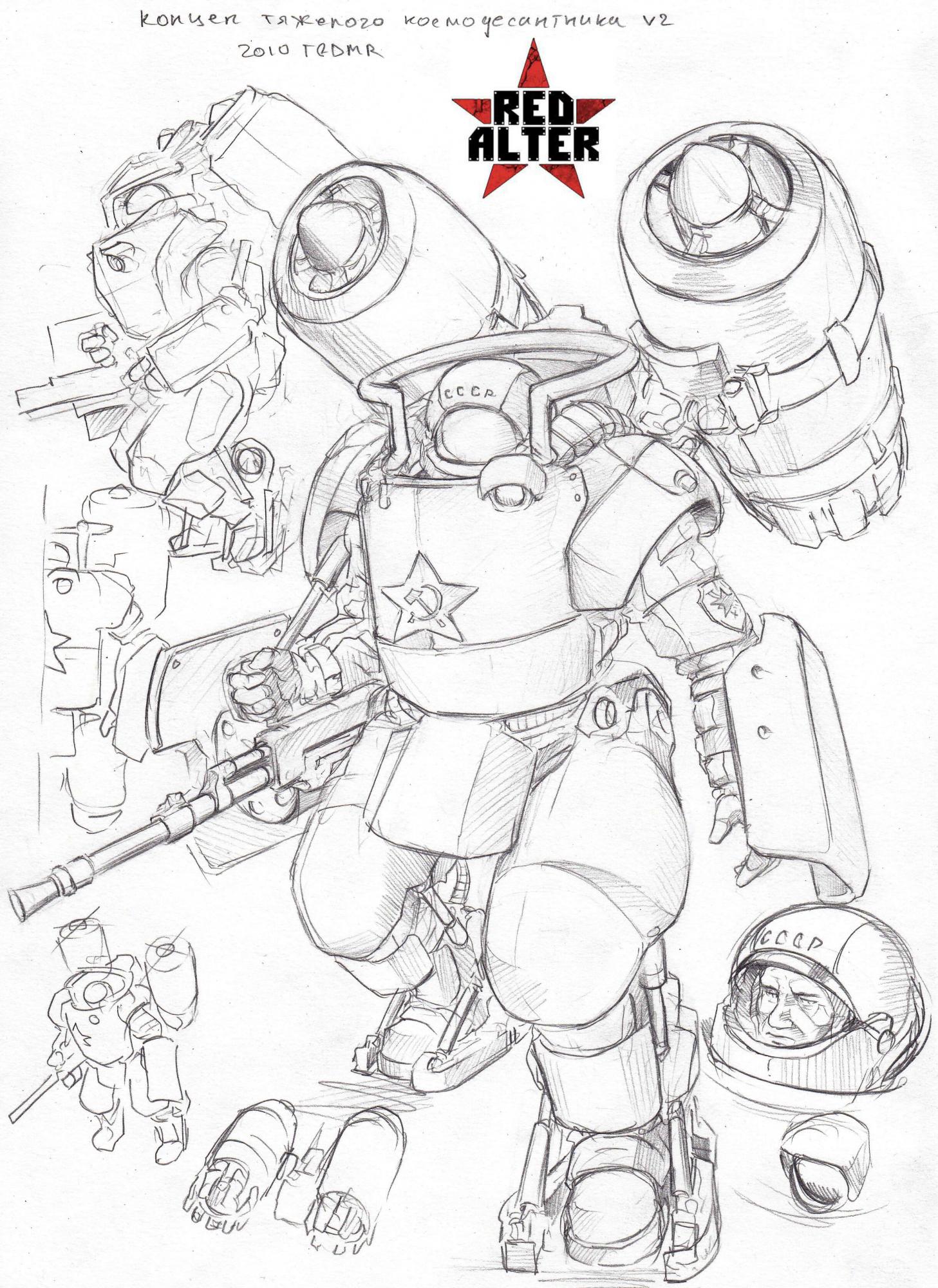

Пехота

Призывники

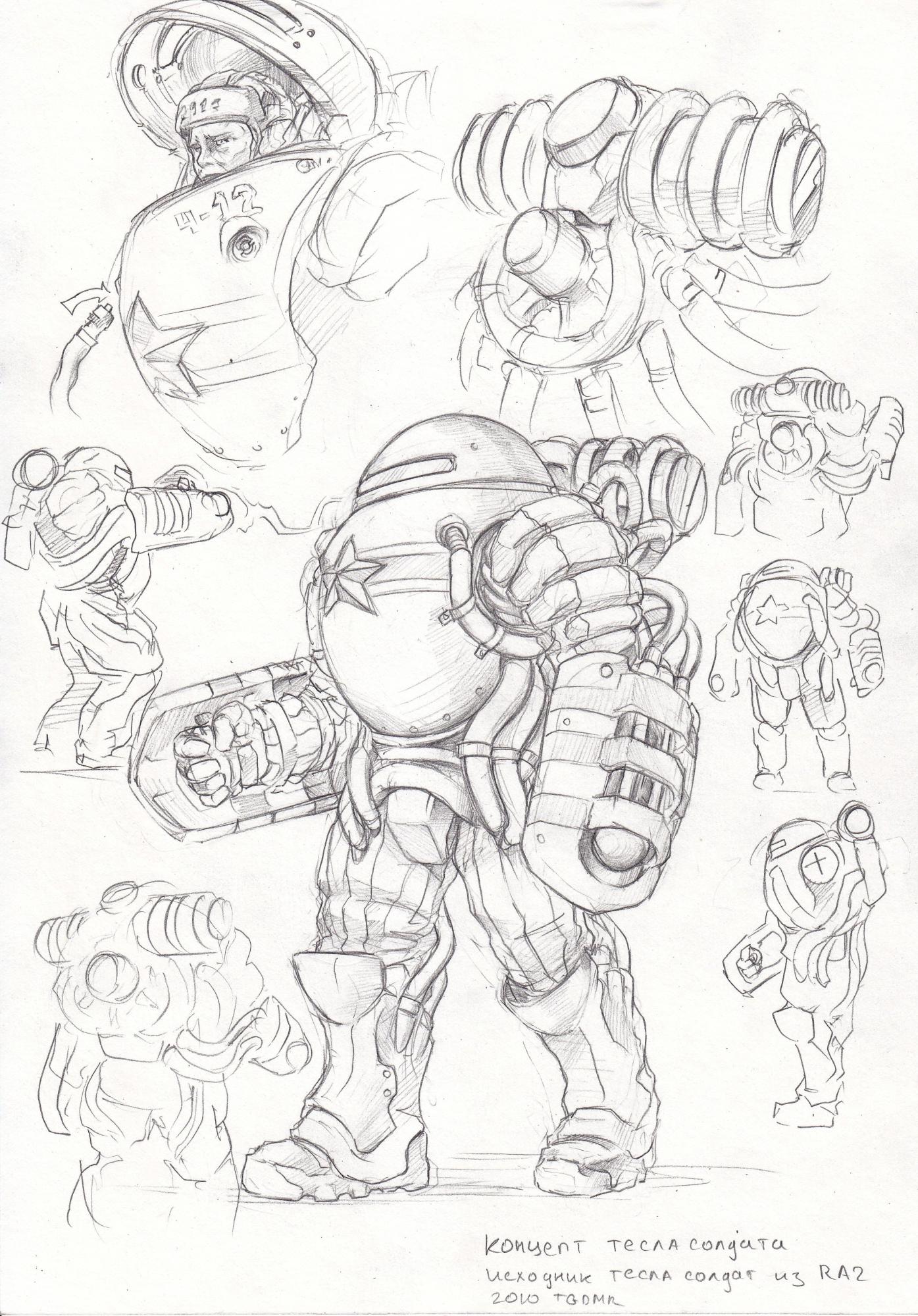

Тесла-пехотинец — солдаты в бронекостюме с элементами экзоскелета, вооружённые вмонтированными в щитки-наручи электропушками.

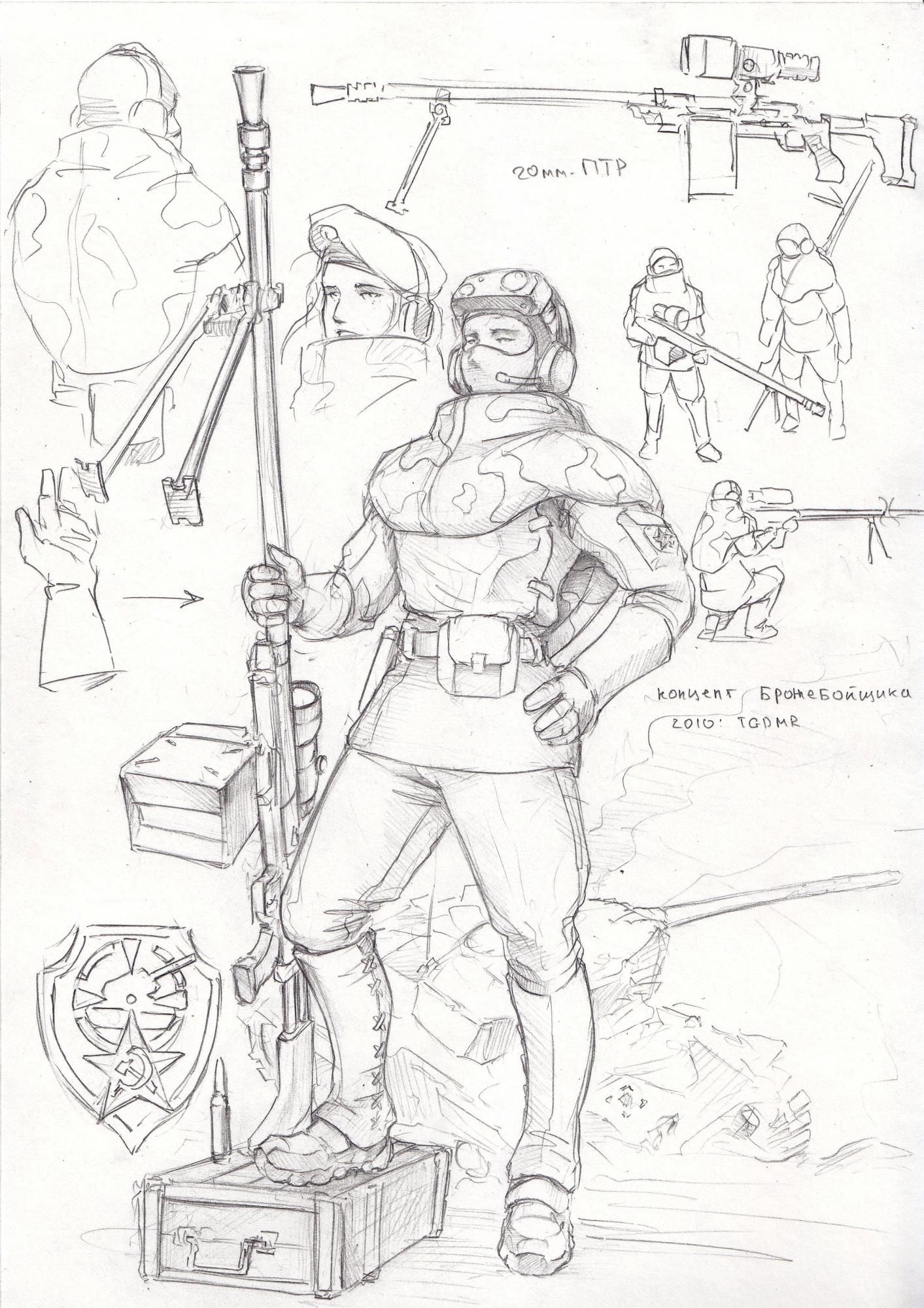

Снайпер-бронебойщик — развитие противо

танковых ружей и крупнокалиберных снайперских винтовок дало в итоге устрашающее оружие полевых снайперов. Крупнокалиберных пуль с засекреченным составом сердечника хватит для поражения любого пехотинца, лёгкой технике тоже не поздоровиться, а

танки будут ослепляться и тормозиться стрельбой по их тракам и смотровым приборам.

Опустошитель — этот солдат обмундирован в тяжёлый свинцовый костюм противорадиационной защиты и вооружён гамма-пушкой, которая питается от наспинного миниатюрного ядерного реактора. Гамма-пушка облучает противника мощным потоком радиационного излучения и пламенем искуственно сдерживаемой ядерной реакцией, от чего противник буквально сжигается.

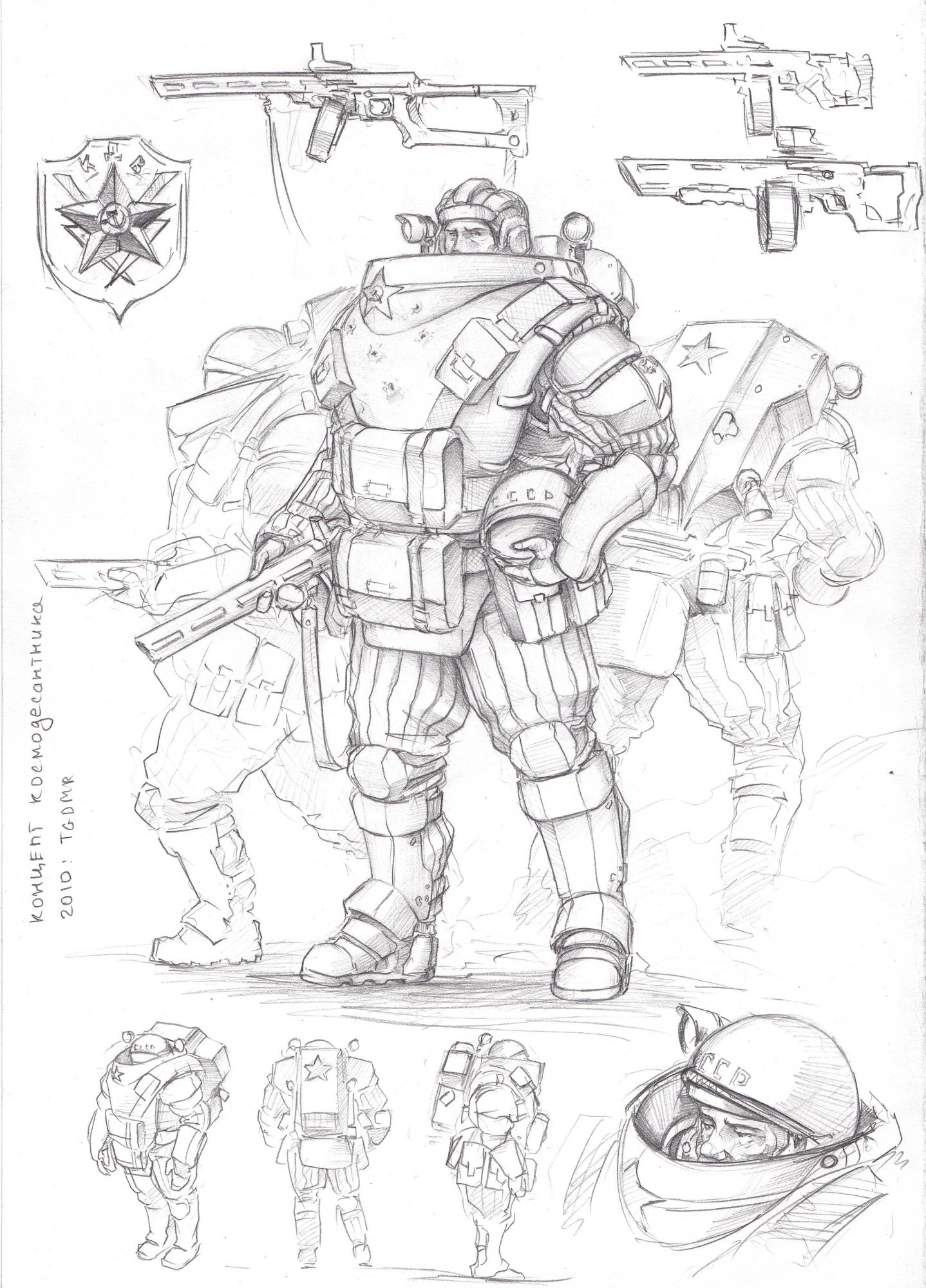

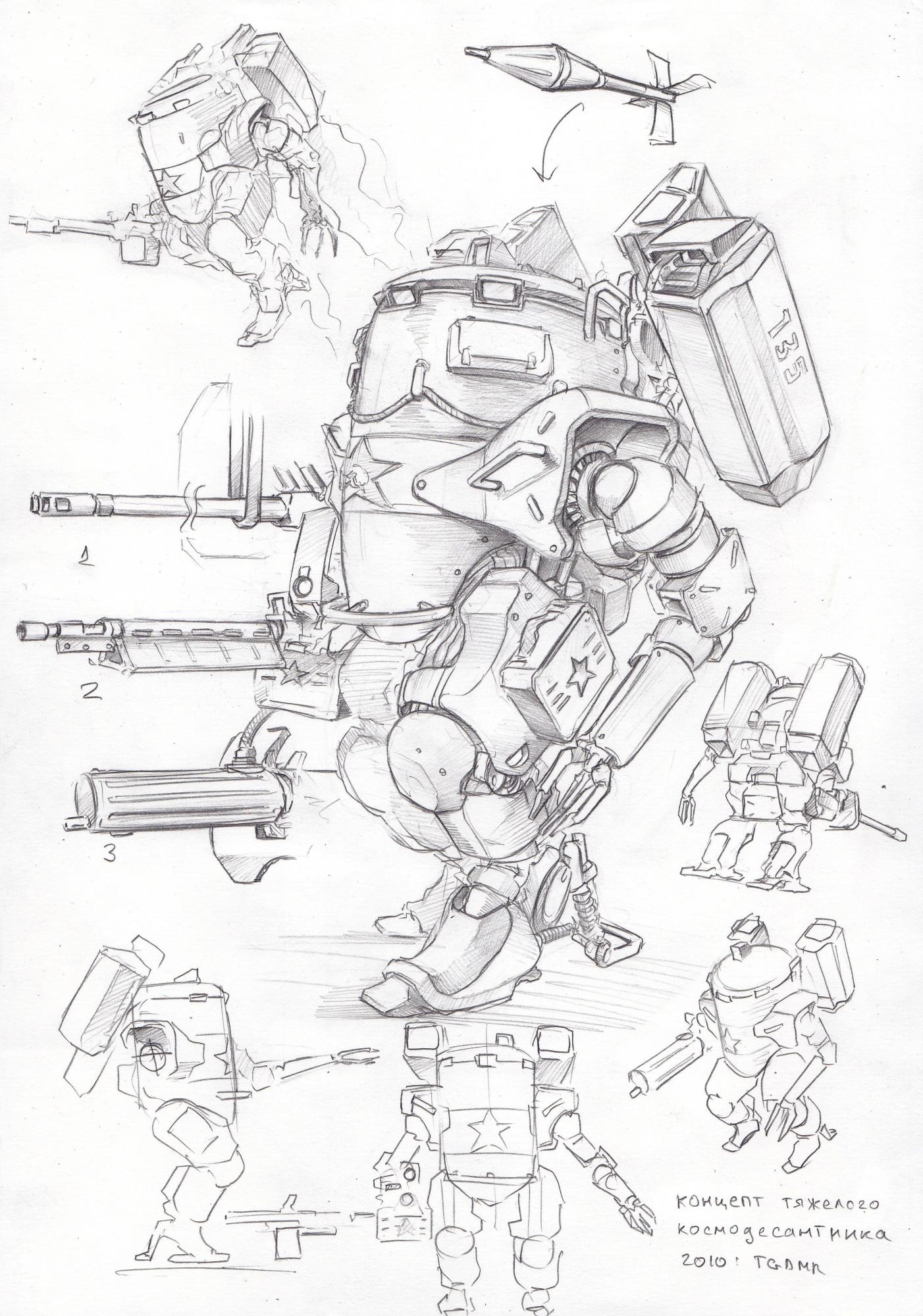

Космическая пехота — да, у СССР есть космический десант и его Космические войска очень сильны. АИ завязку такова, что СССР не стал делать исключительно ВДВ, а сделал ставку на создание "второй армии", альтернативной обычной, состоящей из традиционного ВДВ, Космических войск и спецназа.

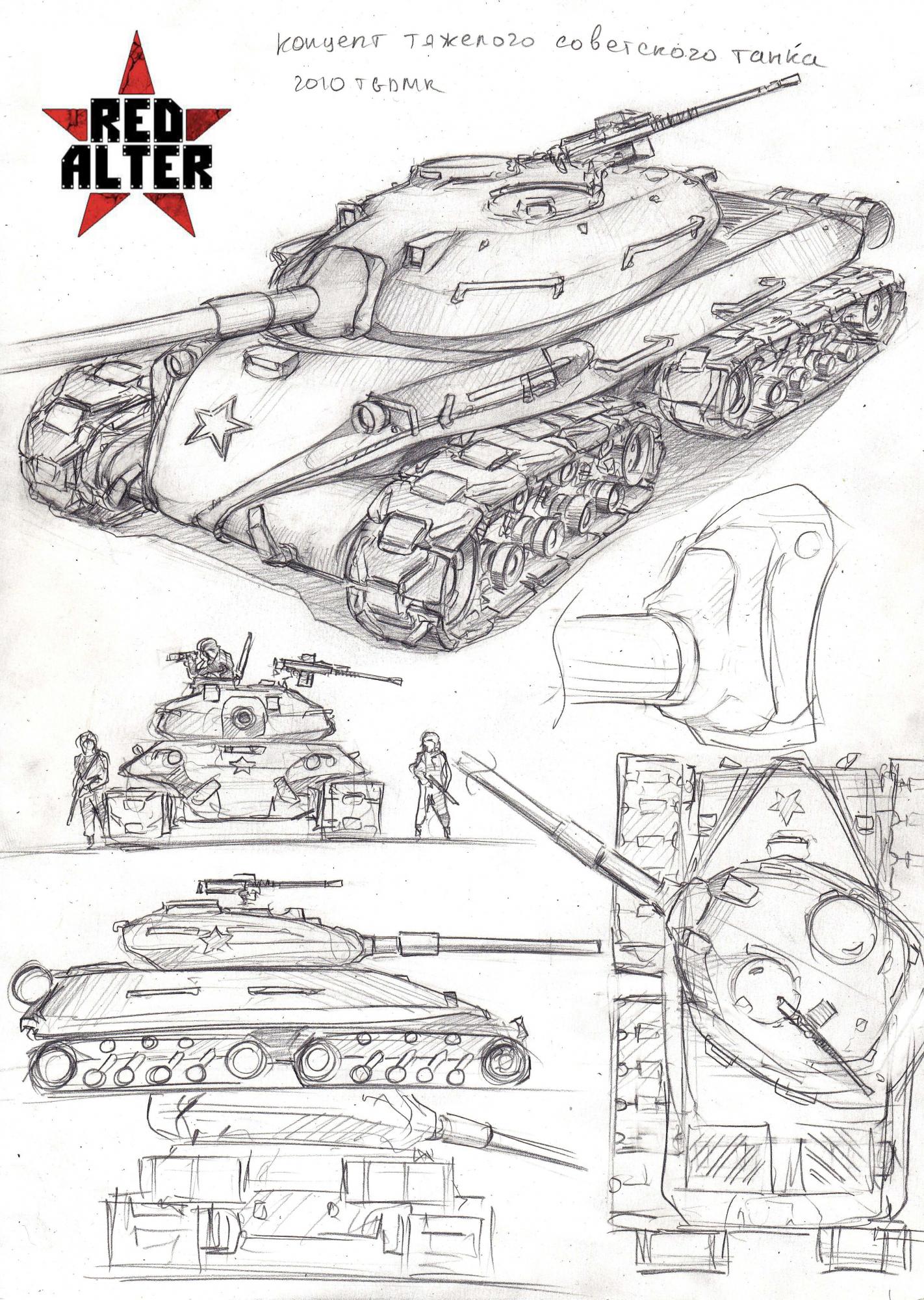

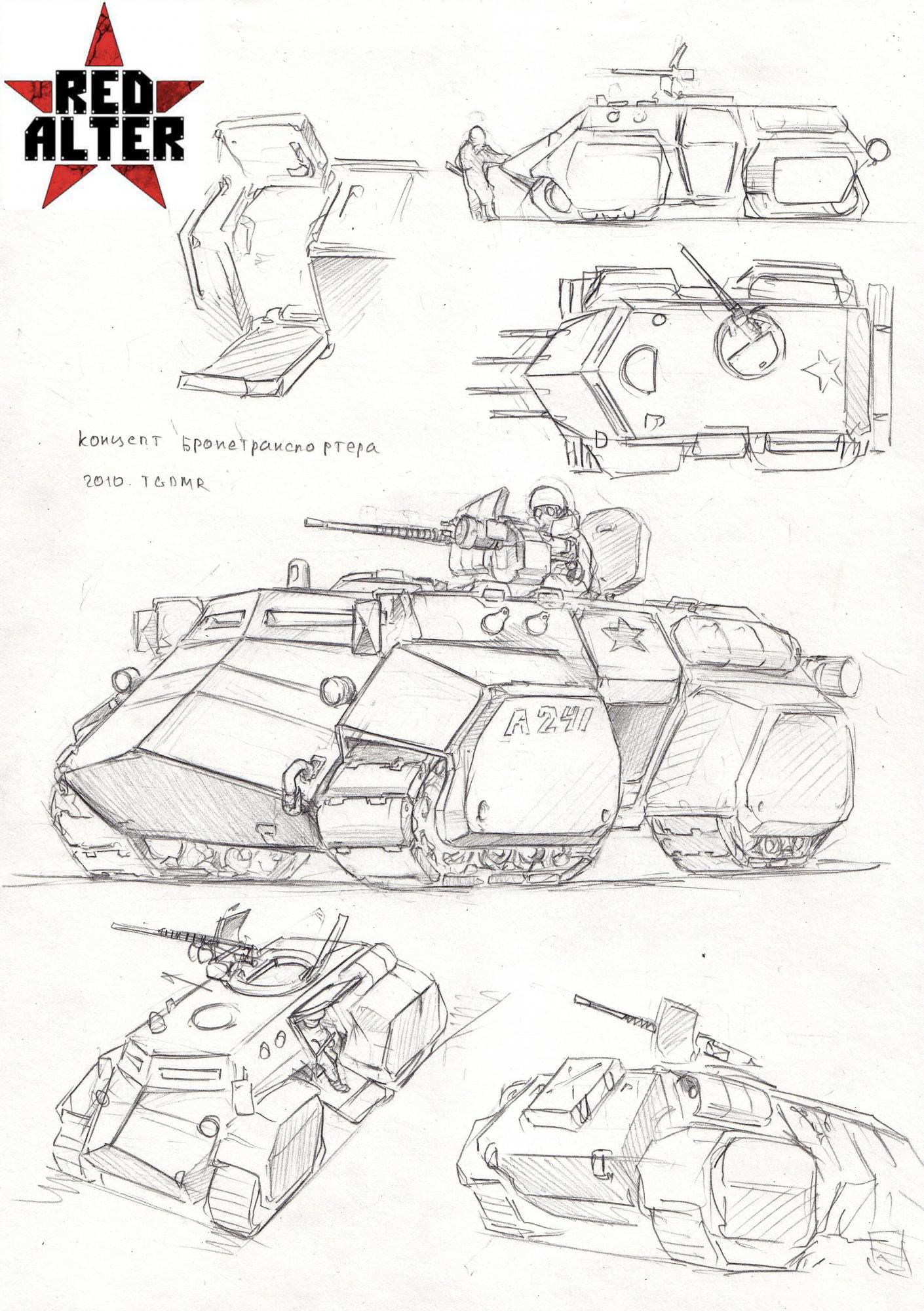

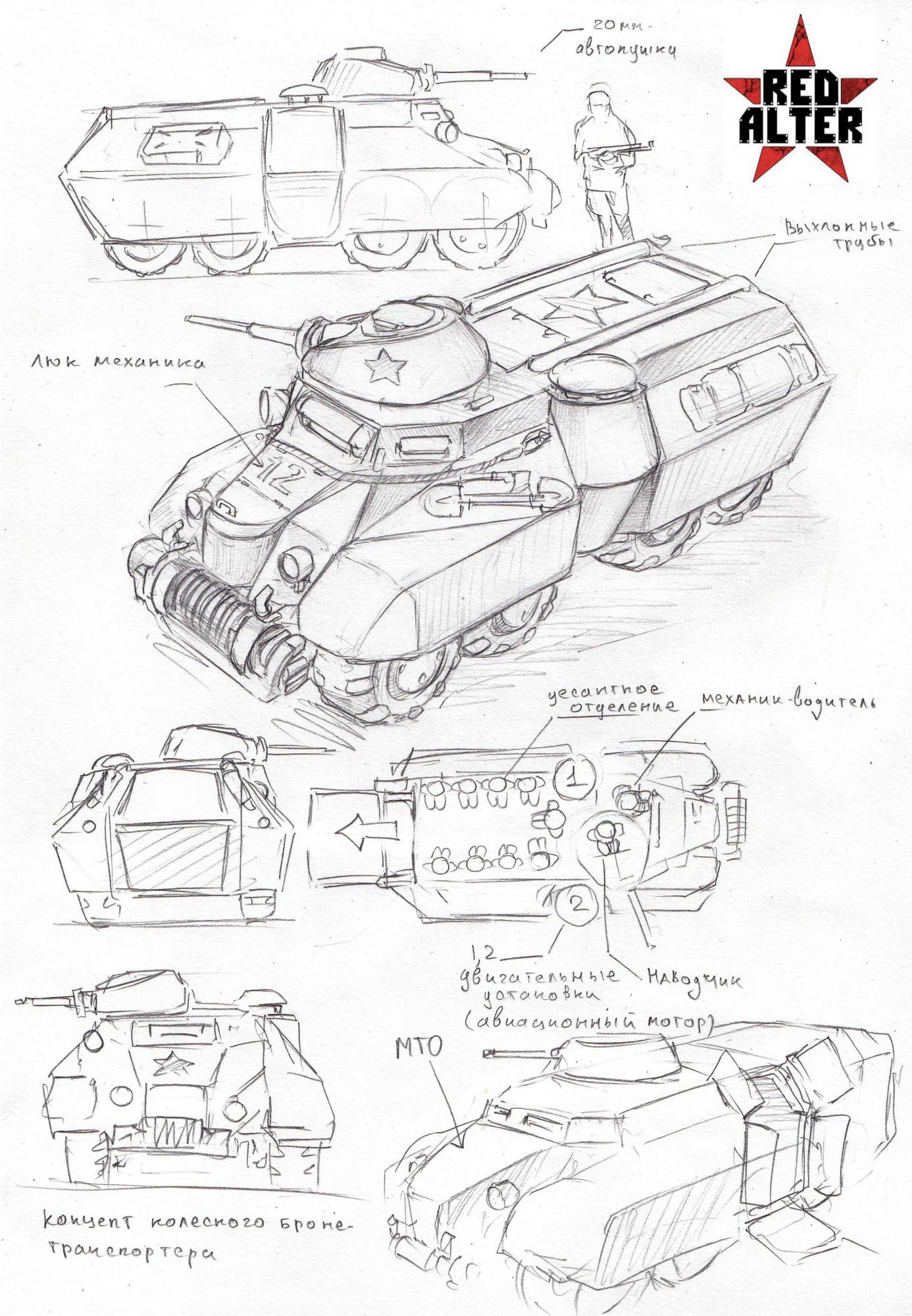

Техника

Тяжёлый танк — развитие идей ИС-4, ИС-7 и Объекта 279. Обтекаемость, толстая броня, рациональные углы наклона, длинноствольная пушка, системы протиавоатомной защиты.

Бронетранспортёры — лёгкий и тяжёлый образцы на шасси не пошедшего в серию

танка.

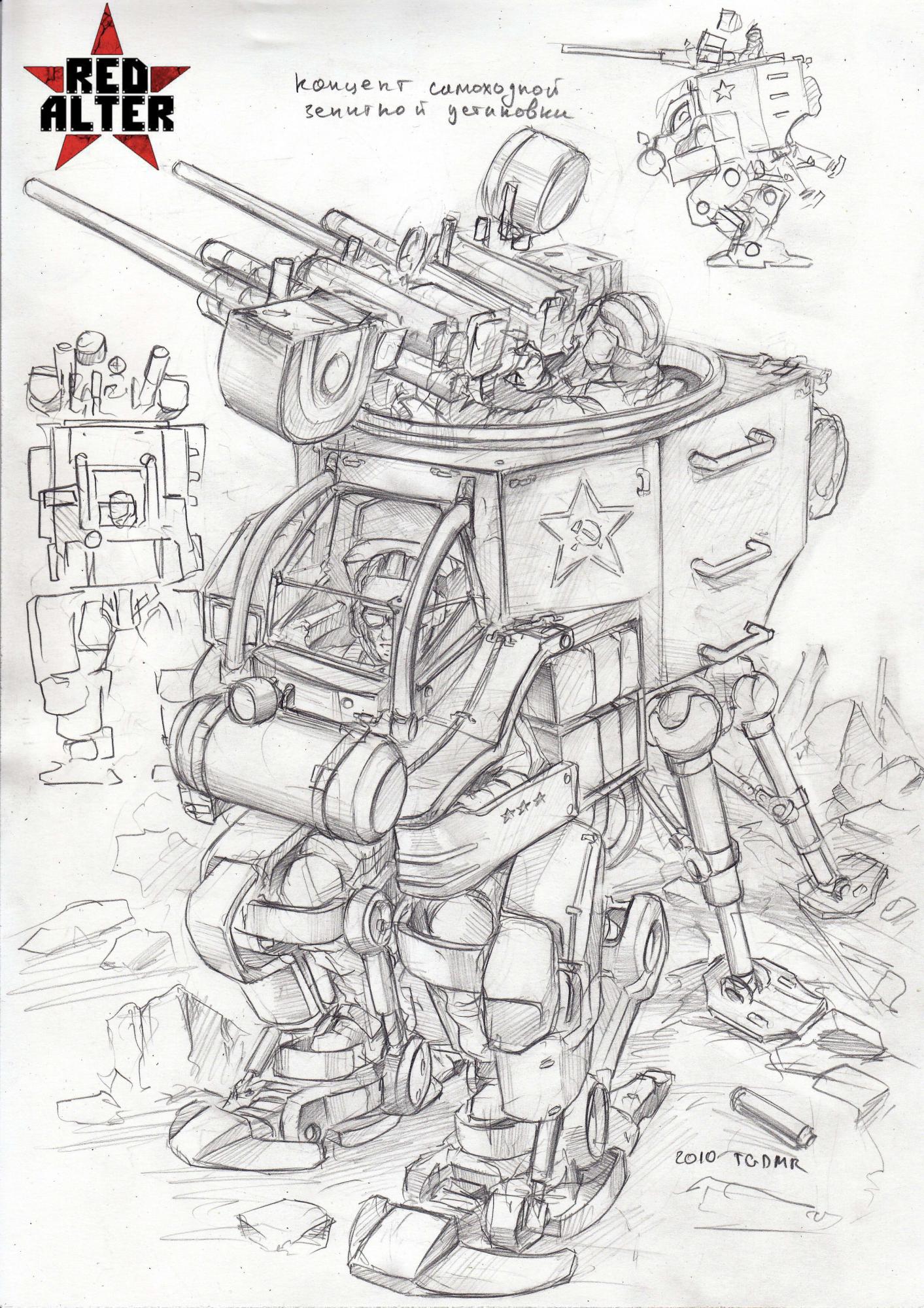

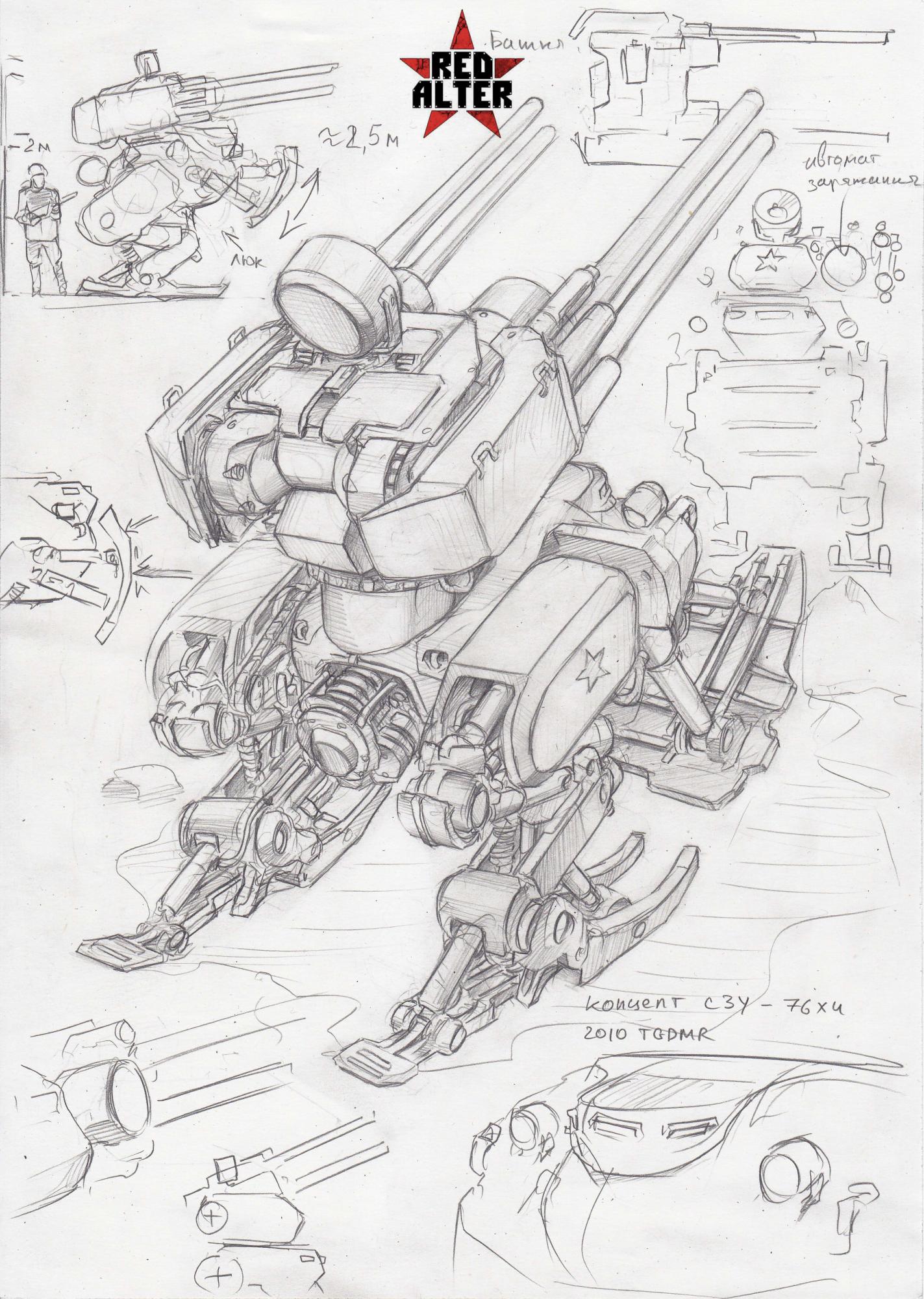

Зенитные ходуны — превосходство СССР в области механики, экзоскелетов и некоторых областей электроники настолько велико, что они ограниченной серией произвели тяжёлых ходунов. Первый вариант — двухместный и обитаемый, второй вариант — дистанционно управляемый по радио. Щиток спереди ему нужен для поглощения отдачи при переходе в боевой режим, а на марше служит дополнительной защитой. Второй образец может противодействовать наземным целям. Пушки оснащены автоматами заряжания. Калибр орудий — примерно 76-85-мм. Большая часть отдачи поглощается засекреченными приборами, по слухам они основаны на технологиях, применяемых в космосе и как-то связаны с магнитами и их отталкивающим эффектом.

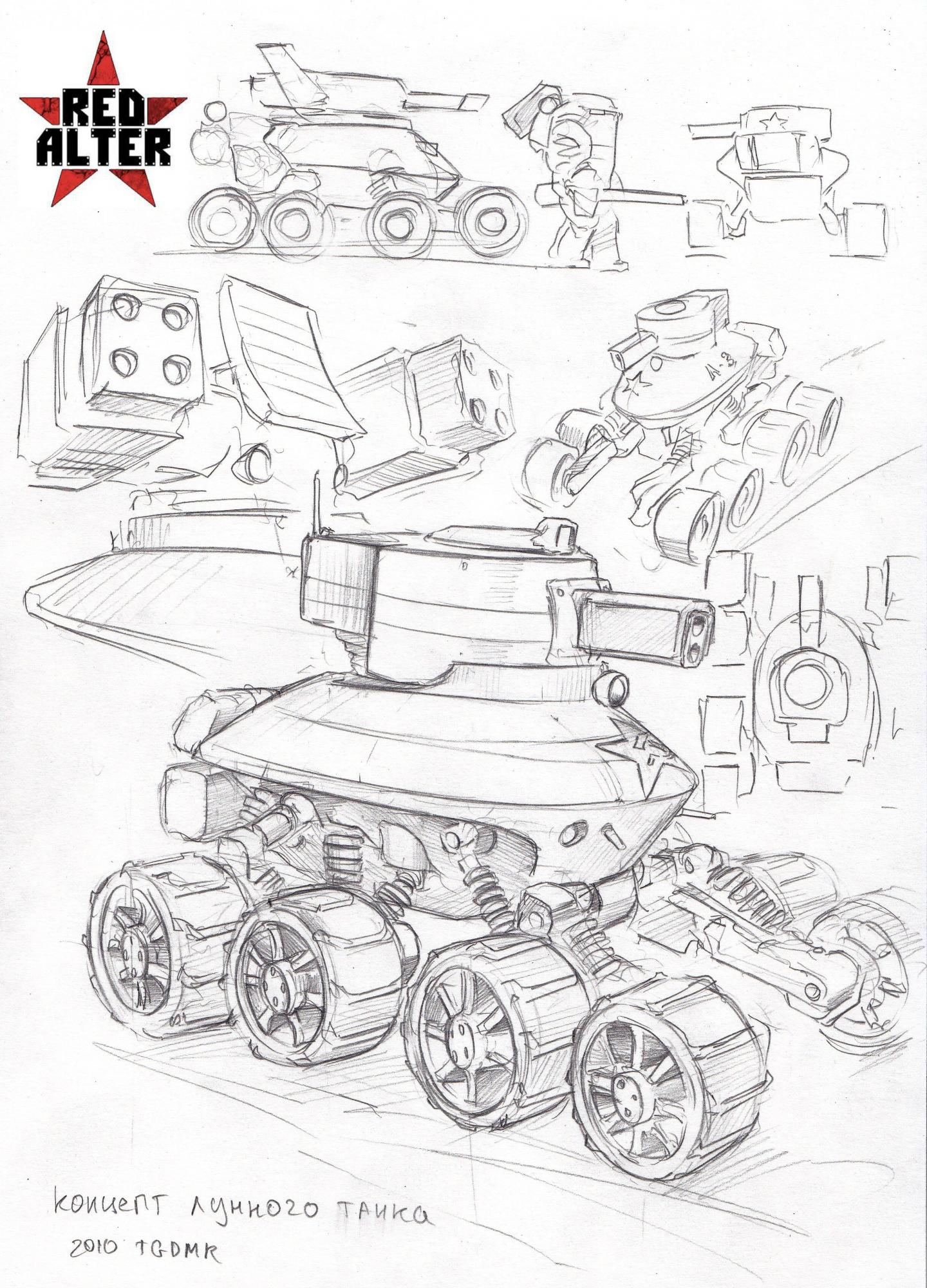

Танк-Луноход — основан на реальном проекте боевого лунохода. В данной АИ-вселенной используется как

танк для боевых действитй в космосе и поддержки советских сил космического десанта на поверхности Земли. Оснащён миниатюрным ядерным реактором.

Персонажи

Советский генерал-полковник

танковых войск Василий Хазыков(ФИО пока ещё не окончательное)

Прожжёный в боях генерал монгольского происхождения,. Воевал на Востоке с японскими империалистами, не раз нарушавшими границы во время Великой Отечественной войны пока основные мировые события гремели е Европе. По слухам, которые сам генерал не опровергает, но и не подтверждает, его предки ведут родословную от самих Чингизидов, потомков Чингиз-хана. Хазыков крайне умело применяет тактику маневренных

танковых атак, постоянно держащих противника в напряжении.

Майор Волков и его боевой пёс Чицкой

После плена и ужасных условий содержания, а так же экспериментов, проводимых над ним, Волков стал наполовину инвалидом, прикованным к своему искуственному скелету и протезам. Этот лучший советский спецназовец мог бы идти на пенсию после того, что он вытерпел в плену, но Родине не понадобился его опыт и его "нечеловеческая" часть… Его организм превращён в идеальную машину смерти: сменный протез руки с самыми разнообразными боевыми модулями, встроенные в тело бронепластины, глаз-окуляр и нечеловеческая сила из-за серво- и гидро-приводов. После плена, по понятным причинам, Волкова бросила беременная жена, испугавшись изменившегося мужа… Многие сослуживцы погибли, а те, что ещё остались в живых, побаиваются ставшего холодным в общении Волкова, хотя он в этом не виноват. После пленения и относительного выздоровления, из-за его отвратительного внешнего вида с ним боялись разговарировать и стал замкнутым. У Волкова остался только один настоящий друг — его собака Чицкой, которая всегда с ним и поддерживала его даже в плену. Над собакой тоже ставили эксперименты и она стала киборгом и вместе с майором сбежала, чтобы после курса реабилитации вместе с ним продолжить служение Родине и советскому народу на полях новой, невиданной по масштабам, опустошительной войны…

Как бонус, свежая работа нашего другого художника HydroGears:

Ну вот и всё, первая порция концептов показана, в будущем по мере хода разработки буду выкладыват следующие. Надеюсь на интересное обсуждение данных рисунков и возможных АИ-развилок, даже фантастических. Чтобы увидеть скриншоты и следить за свежими обновлениями, даю ссылку на публичную страничку проекта — http://www.moddb.com/mods/red-alter

Уважаемый коллега, в опытах с «Чесмой» использовался весьма пестрый набор снарядов, включая и 12-дюймовые. Если есть интерес, могу сбросить на электронную почту работу Галькевича, в которой результаты этих опытов очень подробно описаны, включая как конкретный тип снарядов, так и и нанесенные ими повреждения.

Умница!!!!!!?

Много много плюс

+++++++++++++++

Спасибо)

Мне конкретно понравилось , что вы описали как, так называемое «слабое бронирование» в сочетании с ТТХ кораблей и при надлежащем их использовании адмиралами, способно вести бой на равных с противником. Т.к. во многих монографиях о наших линкорах, кроме критики ни чего не увидишь.

Мельком просмотрел книгу Галькевича , вечерком изучу. Но уже наводит мысль, рассматривая фото и схемы, что именно на острых курсовых углах стрельбы ( благоприятных для линкоров) не проводились.

«Исключительно тяжелому испытанию подверглось бронирование главного пояса по

ватерлинии. Достаточно сказать, что стрельба велась только новыми 12” снарядами

образца 1911 года при постоянном угле встречи с преградой 65 град.»

Да на этой дистанции плита пробита, но 83 каб. в плите только выбоина. Самое главное это повреждения которое получил именно корпус от сотрясений и сдвига плит. На мой взгляд проблема проекта в слабости конструкций корпуса под броневыми поясами. Та концепция о непотопляемости о которой говорит Крылов идет коту под хвост, ибо герметичность корпусов линкоров сильно страдает даже не получив пробития брони.

«Казалось бы, испытания исключенного судна № 4 дали положительный результат, но

тут в дело вмешался человеческий фактор: уверенность флотских офицеров в надежности

защиты новых линкоров была сильно поколеблена видом искореженных конструкций

отсека. «

Проблема не в корпусе (вы его рехнетесь укреплять настолько, чтобы он держал бронеплиту, по которой жахнули 400+ кг на высокой скорости), а в способе крепления плит к нему и между собой. И это проблема не только «Севастополей» — почитайте повреждения «Зейдлица» в Ютланде, там из-за попадания плита отвалилась прямо в ходе боя, и течь открылась

Борьба с этим явлением собственно незадолго до ПМВ и началась, когда стало ясно, что тиковая подкладка уже не так эффективна. Результат ее, думаю, вам известен — применение различных пазов-шипов и шпонок, у нас самый популярный пример — «двойной ласточкин хвост», у других стран — свои методики скрепления плит между собой.

Правда, стоит заметить, что на «Севах» в этом плане все было ниже среднего, так как плиты между собой не скреплялись, но от тиковой подкладки, которая хотя бы немного гасила энергию удара, уже отказались. Без подкладки и достаточной фиксации плиты в составе бронепояса корпус получался особо чувствительным к любым деформациям оных плит. В Германии, к примеру, на дредноутах постепенно тоже отказались от тиковой подкладки, но при этом сразу и шпонки ввели.

Артур рассматривая повреждения отсека по фото и схемам , повреждения от не пробития были не меньше чем от пробития и взрыва снарядов. А в местах пробития брони степень повреждения корпуса ( герметичность) от сдвига плит меньше , вот в чем нюанс. Т.е. подкрепив корпус под поясами заделать круглые пробоины о которых сетует Крылов будет легче , но будет сохранена герметичность конструкции корпуса, т.к. будет меньше деформаций конструкций.

Получается парадокс на живучесть корабля пробитый Гл. бронепояс меньше влиял чем не пробитый.

Ведь именно это и напугало моряков.Что при не пробитом ГЛ. поясе нет герметичности отсеков.

Дык а что неправильно? При пробитии большая часть энергии уходит на делание дырки. При непробитии энергия распределяется по плите. Без подкладки она уходит на точки крепления (болты) и непосредственно корпус, естественно при возросшей энергетике снарядов 1910-х годов болты уже начинали не выдерживать, плиты деформировало и срывало с мест — а корпус вы достаточно крепким не сделаете, чтобы он смог самостоятельно гасить энергию попадания, это придется его под бронепоясом в несколько раз крепче делать, чем вне его, что обойдется в овер дофига тонн водоизмещения 🙂 Потому и начали употреблять шпонки — больше точек крепления, меньше нагрузки на одну точку, и энергия удара снаряда распределялась по всему поясу, а не по одной только плите. Это куда дешевле и проще, чем в достаточной мере укреплять корпус под бронепоясом. И по весу это меньше, чем чугуниевый корпус под бронепоясом.

Да, но 1913 году «Ласточкин хвост» шпонки на «Севастополи» уже не поставить, броня стоит . Т.Е единственный выход на тот момент это делать подкрепление корпуса хотя бы под главным поясом, чтоб рубашка под плитой не закручивалась в рулон.

А в остальном примерно с 70 каб «Севастополи» могли вступать в бой , особо не боясь , что им надают по сусалам.

Может у Стволяра есть фото или схемы повреждений «Славы» после боя в Ирбенском проливе 1915 г , как броненосец держал попадания . Надо будет у него спросить.

Этого не сделать без демонтажа бронепояса и чуть ли не полной переделки корпуса. Еще раз повторяю — при отсутствии подложки под броней и скрепления плит между друг другом вам придется так укреплять корпус под бронеплитой дабы избежать серьезных деформаций, что это приведет к огромному росту веса корпусных конструкций в этом месте. Это колоссальный объем работ, не говоря уже о цене в рублях и тоннах водоизмещения (очень много). И по времени не быстро. Решение этой проблемы было очень дорогим, во всех смыслах — потому и предпочли оставить все как есть, ибо здравых шансов исправить это уже не было.

Уже достаточно хорошо была развита электросварка, только скептическое отношение к ней, не давало возможность ее использовать в кораблестроении.

Только один, с позволения сказать, интимный вопрос — причем тут сварка? Вы считаете, что за счет сварки удалось бы сильно упростить и облегчить корпусные конструкции, которым нужно выдерживать огромные ударные нагрузки и деформации плит? 🙂

Нет снизить трудоемкость, ( без снятия плит)

«и облегчить корпусные конструкции» —куда их облегчать , их надо наоборот усиливать.

Вы хотите укрепить обшивку корпуса, к которой крепятся плиты, без демонтажа оных плит? А вы уверены, что это в принципе возможно, пускай и со сваркой? 🙂

Путем увеличения толщины обшивки под бронеплитами и доп. подкреплениями. И то, и другое при использовании сварки будет ну очень чувствительно к качеству оной. Напомнить, что немцы на капитальных кораблях не смогли добиться достаточного качества сварки в 1930-х годах, чтобы та хорошо держала ударные нагрузки?

«Путем увеличения толщины обшивки» это как раз таки и не даст необходимый результат.Здесь больше нужна внутренняя обрешетка из швеллеров или двутавров с закрепление к палубам и переборкам и непосредственно к борту ( рубашке) .

Даже если в 1913 г это не могли сделать то зимой 1915-1916 г могли,уже в 1915 г американца стали строить цельносварные катера.

Т.е. решение этой проблемы могло быть найдено. Другой вопрос ее реализация в свете последующих событий в стране.

А теперь давайте не будем тянуть сову на глобус, и примем. что сварку использовать преждевременно (в столь больших масштабах, в судостроении, в то время — нереально). А значит для подкрепления обшивки все равно придется снимать бронепояс.

В России не дураки корабли проектировали и строили, на отсутствие переделок крепления брони на «Севастополях» были свои причины, вполне обоснованные. Я понимаю, что вам, как всегда, хочется сделать лучше и рационализировать, но, ИМХО, тут уже ваше желание слишком подавляет реальную возможность, которой не было. Точнее, возможность переделки была, но обошлась бы в огромную сумму денег, отложила бы ввод в строй на полгода-год минимум, так еще и пришлось бы дополнительно перегружать корпус доп. тоннами металлоконструкций. Не просто так потом все пошли на шпонки, а не укрепление корпуса — шпонки тоже дают доп. вес, но гораздо меньше.

Зима 1915-1916. Вы наверное писали комментарий , а я свой корректировал, отвлек звонок , пришлось сохранить, а потом редактировать.

Все, что у меня есть персонифицированного по повреждениям «Славы» — две прилагаемые картинки:

1. Рисунок пробоины в броневом поясе (152 мм) «Славы», полученной 4 августа 1915 г. Учитывая, что снаряд чпо описанию Вяземского «прошел сквозь 6″ броню как в масле», не думаю, что там были какие-то варианты с его удержанием за счет усиления связей корпуса. Да и не особо оные связи в этом случае влияли на заброневые повреждения.

2. Повреждение отражательного козырька боевой рубки линкора «Слава» в результате попадания 150-мм снаряда 12 сентября 1915 г.

А после затопления же «Славы» при Моонзунде тем, кто ее затем разбирал на металл, видимо, было уже как-то не до фотографирования полученных ею в последнем бою пробоин. По крайней мере, мне таковые снимки не встречались.

С уважением. Стволяр.

Интересно, что было с рубашкой под 6″ плитой. так же закрутилась как при испытаниях 1913 г?

А второй рис, это когда в рубке все полегли . Злосчастное попадание.

Все, что могу сказать — попробуйте покопаться в еще одной книге, которую я Вам сегодня выслал. Может, что-то интересующее Вас там и найдется.

С уважением. Стволяр.

А мне можно скинуть?

Конечно, уважаемый коллега. Только адрес почты напомните, пожалуйста.

Если вспомнить ( 😉 ) воспоминания А.Н. Крылова, то согласно автору, подобного рода концепция бронирования была принята сознательно.

Задача — избежать огромных пробоин от фугасных снарядов в небронированном борту, пробоины от бронебойных снарядов оперативно заделывать, сохранять корабль на ровном киле как можно дольше путем контрзатоплений.

Автором данной концепции является сам А.Н. Крылов, который к тому времени уже достиг достаточно крупных постов.

Автор,мягко говоря, всё с ног на голову перевернул. сколько действовать набегами: гоняться за слабейшими и уходить от сильнейших. Это для ЛКР, а Севы ими не были и строились для боя на ЦМАП, т.е., по факту являлись плавбатареями. А это значило, что погонный (гоняясь за кем-то) и ретирадный (убегая от кого-то) огонь у них был много сильнее, чем у неприятеля. А если противник в секторе курсовых углов 0-30 или 150-180гр ? тогда 4 вражеские пушки против трёх русских, а выйти из указанных секторов, — значит описывать «кренделя» и сокращать/увеличивать дистанцию на уходе/погоне. Аналогично, если бы русские дредноуты гонялись за слабейшим немецким отрядом — например, немецкими линейными крейсерами, Скорости у Сев не было, чтобы за немецкими ЛКР гонятся, да ещё и занимая выгодную позицию для стрельбы; и кто был слабее, — ещё вопрос(от Лютцова и Дерфлингера могли и огрести по случаю). — 12″/52 пушка, — обычный середнячок того времени, по дульной энергии уступала немке и итальянке. Да, такие испытания имели место. Но результат объясняется просто: в них использовались русские снаряды, которые были значительно тяжелее аналогов. Нет. Броня была относительно тонкая и старого образца, отсюда и «прозрачность» бронирования ГП, даже против фугасных снарядов на достаточно большой дистанции 65 кбт. Русский 305-мм бронебойный весил… Подробнее »

Британцы, испытывавшие их в 1919 году, считали, что русский 305-мм снаряд сравним по бронепробитию с гораздо более тяжёлым 343-мм британским!

Что-то такого не помню, зато помню, что русский хвалёный снаряд, не смог пробить всего лишь 8″-ю британскую броню с 77 кбт.

==========================

British post-Jutland tests of Russian 12″ M1909 APC [M1911 APC — TD] shells gave excellent results at 20 degrees obliquity, much better than the new Greenboy British 12″ Mk VII APC shell did and seemingly on a par with the larger British 13.5″ APC shells.

Nathan Okun

Окунь, — он кадр ещё тот. Не пляшут его слова, против бритовских результатов обстрела 8″ плиты.

Ой ли?

Бритты испытывали снаряды по цементированой броне под углом 20% . Их собственные

» 12 inch (30.5 cm) APC shells striking at any angle over 20 degrees were unlikely to penetrate even 4 inches (10.2 cm) of KC armor (face hardened)»

«From the trials with AP shell with cap so far carried out by the Ordnance Board against KC armour, it is clear that when striking at angles greater than 20deg to the normal there is very little chance of any AP shell in the service carrying its burster through such armour at any fighting range, as the shell would break up in passing through the armour.»

Пробивали бриттовские «седьмые-а» 8″ брони под углом 20гр, так же, как и русские, — когда конечной скорости хватало, а когда не хватало, разрушались ББС-ы обоих стран.

Ваши слова — против «Memorandum to the Controller» конт-адмирала Мура от 24 октября 1910 года.

Обсуждаются русские снаряды обр. 1911г.

Обсуждается сравнение русских снарядов с британскими

Нет. Обсуждаются «чудодейственные» русские снаряды при попаданиях в плохую русскую броню и в хорошую английскую. Бриттовский «седьмой-а», лишь подтверждает качество бриттовской брони.

Обсуждалось это:

«British post-Jutland tests of Russian 12″ M1909 APC [M1911 APC — TD] shells gave excellent results at 20 degrees obliquity, much better than the new Greenboy British 12″ Mk VII APC shell did and seemingly on a par with the larger British 13.5″ APC shells.»

А если противник в секторе курсовых углов 0-30 или 150-180гр ? тогда 4 вражеские пушки против трёх русских, а выйти из указанных секторов, — значит описывать «кренделя» и сокращать/увеличивать дистанцию на уходе/погоне. Вероятность погони/отхода когда противник прямо на нос/корму (0-30 градусов) низкая. И чуть поворот, что бы использовать другую артиллерию, не будет кренделем, так как по-прежнему будем идти параллельными курсами. Скорости у Сев не было, чтобы за немецкими ЛКР гонятся, да ещё и занимая выгодную позицию для стрельбы; и кто был слабее, — ещё вопрос (от Лютцова и Дерфлингера могли и огрести по случаю). — 12″/52 пушка, — обычный середнячок того времени, по дульной энергии уступала немке и итальянке. Для этого надо иметь значительное превосходство в скорости, как у ЛКР над линкорами. Скорость «Севастополя» 21-23 узла. Скорость «Нассау» 19,5 узлов, «Гельголанд» 20,8 узлов. Учитывая, что у немцев 8 орудий на борт, а у нас 12 — то вопрос о силе отпадает. Дело не только в весе, но ещё и в скорости, а с последней, у немцев, всё было очень хорошо. Масса снаряда так же играет роль. Точнее, — специфическим и неудачным, ставка запрещала им выходить в море, для боя с германским линейным флотом. Учитывая что у немцев было количественное превосходство… Подробнее »

Противник, — он не дурак, параллельно идти не будет, бой султана с деффкой уже в пример приводили.

Я про ЛКР, а вы про ЛК.

Играет роль их сочетание, — это если совсем точно.

У англов тоже было преимущество перед ФОМ и тем не менее, последний в море выходил, стараясь разбить противника по частям, у Сев же преимущество в ходе, если надо, могли уйти не сражаясь.

Мореходность, она всегда актуальна, тем более, что без дифферента на нос у Сев, она была вполне неплохая.

Противник, — он не дурак, параллельно идти не будет, бой султана с деффкой уже в пример приводили.

Противник сбежал, чего же более? Или если бы у Марии стреляло на нос 6 орудий, то Гебен уж точно бы не сбежал?

Я про ЛКР, а вы про ЛК.

Ну вот у российского ЛК скорость чуть поболее чем у аналогичных линкоров

Играет роль их сочетание, — это если совсем точно.

Да

У англов тоже было преимущество перед ФОМ и тем не менее, последний в море выходил, стараясь разбить противника по частям, у Сев же преимущество в ходе, если надо, могли уйти не сражаясь.

Вроде численное преимущество англичан над ФОМ поменьше, чем у ФОМ конкретно над числом балтийских линкоров.

Мореходность, она всегда актуальна, тем более, что без дифферента на нос у Сев, она была вполне неплохая.

эээ. Ладно.

Не пришлось бы разворачиваться, увеличивая дистанцию, глядишь из 6-ти орудий бы и попали, за более длительное время стрельбы.

Отличный повод выйти в море и поискать немцев, однако, даже на это, ставка наложила табу. Т.е., скорость, своей роли не сыграла.

У ФОМ два ТВД, у Балтфлота один.

Не пришлось бы разворачиваться, увеличивая дистанцию, глядишь из 6-ти орудий бы и попали, за более длительное время стрельбы.

Мария ведет огонь из 3-х орудий. Не попадает. Разворачивается ведет огонь из 12 орудий (+ 400%), мимо.

Гипотетически орудий 6, прибавка на 100%. Почему при 12 орудий — был промах, а при 6 должны попасть?

У ФОМ два ТВД, у Балтфлота один.

У ФОМ нет проблем перебросить корабли из одного ТВД на другой.

Отличный повод выйти в море и поискать немцев, однако, даже на это, ставка наложила табу. Т.е., скорость, своей роли не сыграла.

Значит не в скорости дело

Потому, что немец повернул на контркурс, резко увеличивая дистанцию, а при линейно-возвышенных носовых башнях русских, это бы Гебену не удалось.

Перебросить весь ФОМ можно, но англы узнав об этом, получают полный карт-бланш на безнаказанность, поэтому немцы так не делали.

лядишь из 6-ти орудий бы и попали,

=======================

Не уверен.

Ув.коллега Андрей приводил сравнеительные данные по кучности этих 12″,

цитата:

» Таким образом, мы видим, что отечественная Б-1-П значительно точнее «царских» пушек. Фактически наша 180-мм артсистема на 90 кбт бьет точнее, чем 305-мм пушки дредноутов — на 70 кбт,»

Крейсера проекта 26 и 26-бис. Часть 3: Главный калибр

52-калиберная русская 12″ была примерно на 2 тонны легче 50-калиберной немецкой, по памяти 49.6 против 51.5 тонн, подозреваю — отсюда и рассеивание.

Не вижу смысла сравнивать с орудием, которого не было, в обсуждаемое нами время.

Чем длинней ствол, тем выше кучность, вес ствола роли не играет.

Чем длинней ствол, тем выше кучность, вес ствола роли не играет.

==================

Абсолютно неверно.

Абсолютно верно, если сравнивать 30,5см/L50 и 12″/52 орудия.

Хорошо , давайте вспомним реальные стрельбы . По Бреслау — не попали , по Гебену — не попали , по британским эсминцам , преследующим Азард , опять не попали.

Легче ствол -> выше вибрации ствола при выстреле -> больше разлет снарядов. Или?

Немка была тяжелее, в основном за счёт другого затвора и немного из-за того, что была немного мощнее. Поэтому, в данном случае, теоретически, кучность выше у русской пушки, т.к. у неё ствол длиннее и, соответственно длиннее нарезная часть (в т.ч. опять же из-за другого затвора).

Абсолютно верно

Нууууу, итальянские, думаю, все же показали бы минимально необходимую мореходность. А вот австро-венгерские… Могли и утопнуть, учитывая радикальную экономию на корпусных конструкциях 🙂 У «Радецких» вон пришлось корпуса дополнительно подкреплять из-за того, что те под весом башен на излом пошли. Это даже не плавая по Адриатике, а стоя на якоре. У «Унитисов» ситуация была если и лучше, то не на много…

Относительно всех других ровесников в 21 уз. их вполне можно считать квази- (тихоходными) ЛКр.

Батарея с ходом 23 уз…

НедоЛКР, недоЛК, т.е. недоРАЗУМЕНИЕ.

По факту, — да. ни богу свечка, ни чёрту кочерга.

Постфактум хорошо критиковать. В момент создания корабли ни по броне, ни по размещению ГК не были хуже одноклассников, подвело казематное размещение вспомогательного калибра и не очень хорошие (кроме Балтики) мореходные данные. Однако именно на этот театр военных действий линкоры и рассчитывались. А вот запасов на модернизацию у них действительно было недостаточно, что и привело к дальнейшей критике (вполне причём обоснованной).

И да, а что это на последнем фото он с таким креном? Башни как бы анонсированы уравновешенные?

Однажды какая-то из императрийц решила погоняться с Гебеном.

Неудачно. Гебен от неё убежал вот ровно тем самым способом. Ей пришлось развернуться, чтобы задействовать все пушки. Пока она разворачивалась, Гебен удрал.

Я знаю, что императрийцы — не севастополи, но концепция та же.

Императрица с ходом 21 узел гонялась за партнером с ходом 25 узлов… Чтож, не догоню, так согреюсь.

Ну, во первых 25 узлов у Гебена были чисто номинально.

Сколько у него было реальных никто не знает — Гебен ещё в Италии просился на ремонт.

Во-вторых, мы тут обсуждали насколько плоха была итальянская схема размещения артиллерии.

В данном случае именно она имератрийцу и подвела.

А какую схему выбрать?

Немецкую по типу «Гельголанд»? всего 12 орудий, 6 на нос, 8 на борт.

Английскую — «Колоссус» 10 орудий, на нос 6, борт 10, только вот углы малость ограниченны.

Американскую — «Флорида» 10 орудий, 4 на нос.

Австро-Венгерскую «Вирбус» 12 орудий, 6 на нос. Вот только ставить ее на Марию — значительно перерабатывать проект, и вошли бы Екатерины в 1916 году…

Американскую — «Мичиган»?

Наши изначально уперлись в линейную схему расположения. Линейно-возвышенная их, видите ли, не устроила из близкого расположения концевых погребов. Не угадали…

А вот тут есть существенная опасность попадания в две крайности — либо долго нащупывать нужный вариант и создать «флот образцов», либо сразу начинать развивать заведомо негодную линию.

А вот австры с венграми угадали… 😆

Американскую — «Мичиган»?

Наши изначально уперлись в линейную схему расположения. Линейно-возвышенная их, видите ли, не устроила из близкого расположения концевых погребов. Не угадали…

Мичиган, Мичиган. Флорида по годам больше подходит.

«Марат» (а может и «Мария») в таком случае мог быть взорван полностью

А вот тут есть существенная опасность попадания в две крайности — либо долго нащупывать нужный вариант и создать «флот образцов», либо сразу начинать развивать заведомо негодную линию.

А вот австры с венграми угадали…

На момент 10-х годов линейно-возвышенная схема может быть еще и ошибочной. Если не ошибаюсь, то на Цусимском форуме устроили бои между линкорами ПМВ и ВМВ. При бое на больших дистанциях, побеждали линкоры ВМВ, с уменьшением дистанции преимущество переходило к линкорам времен ПМВ. Из-за низких силуэтов снаряды просто перелетали через них, в то время в высокие надстройки (а ведь там дальномеры и прочие системы управления) поздних линкоров снаряды попадали… Так что низкие «Севастополи» оправданы по меркам ПМВ, а вот линкоры АВИ — нет.

Бгг… Адвокат Дьявола? 😀 Что ж, уважаю такую позицию. ?

Или бы отбился установленными орудиями ПВО?

«Мария» — что ж, от судьбы не уйдешь, похоже…

Есть и такой момент — при взрыве погреба корабль любой схемы находится уже на грани гибели. Нет такого, чтобы линейная схема прям таки начисто гарантировала выживание корабля. А если взрыв центрального погреба?

Я и говорю — не угадали!

Это тоже спор ради спора, ради интереса. 😆 Адвокатура Дьявола… 😈

Что-то мне подсказывает, что реал рассудил по другому…

Да еще и мореходность у низкого линкора…

Реал рассудил так, что на практике в ПМВ не было особой разницы между линейной и линейно-возвышенной схемой, не считая того, что последняя несколько более «тяжелая». Я понимаю, что это для вас — святая тема, но за годы дискуссий могли бы уже смириться с тем, что у точки зрения «линейно-возвышенная схема рулит еще до ПМВ» есть и серьезные критики, и недостатки. Между тем, вы продолжаете со святой верой, пренебрежением и сарказмом относиться ко всему, что не подходит вам, хотя это выглядит уже даже несколько по-хамски с «бггг», «адвокатом Дъявола» и прочим. Уж пардоньте за прямоту 🙂

А с чего вы решили что у «Унитисов» она выше? 🙂

Да, но Россия, как оказалось, не могла себе позволить строить ЛК только для ПМВ. И в результате выяснилось, что она не угадала…

😀

Прошу прощения, но каждый имеет право на свою точку зрения…

???

Мне кажется, что самое лучшее, что есть во мне — это мое добродушие… :silly:

И мое добродушное «Бгг»…

Что касается «адвоката Дьявола»: я вполне согласен вот с такими определениями: Что такое Адвокат Дьявола…

Общеупотребительно — «Адвокат дьявола» – это выражение, которым принято называть человека, выступающего против общей идеи, не ради реальной оппозиции, а ради эффективного контраргумента.

Простыми словами — «Адвокат дьявола» — это человек, который должен найти все самые слабые места в какой-либо концепции и поставить их под сомнение. Так сказать, проверить всю конструкцию на прочность, совершая удары по самым слабым местам.

Ну и далее по ссылке.

Но, разумеется, я прошу у Вас прощения, если что…

Но я же этого не говорил…

Расскажите мне о супер-пупер линкорах, заложенных в 1909 году, которые к ВМВ не устарели морально даже со всеми модернизациями 🙂

Вот именно. А вы, похоже, настойчиво пытаетесь навязать всем свою точку зрения на этот счет, допуская «бгг» и снисходительный тон к сторонникам другой точки зрения 🙂 Даже если и не пытаетесь — то со стороны это выглядит именно так. Заметьте, я не пытаюсь вас переубедить в вашей точке зрения, а лишь обращаю внимания на несколько, кхм, своеобразный тон, который у вас получается.

Тем не менее, если бы была принята линейно-возвышенная схема, на период ПМВ они бы выглядели гораздо более боеспособными, как мин, за счет установки батареи ПВО.

Будем откровенны, Вы тоже местами достаточно жестко и, не побоюсь сказать — бесцеремонно, отстаиваете свою точку зрения. Кто без недостатков?

(это для объективности, я ссориться не собираюсь… 😀 )

А здесь я просто высказываю влегкую точку зрения, несколько отличную от Вашей…

Ооо-хх… Если я уберу свою ироничность, что же от меня останется? Пустое место?

Так в ПМВ на них и так без проблем ПВО размещали. Проблемы возникли уже под конец 1920-х, но в эпоху бурного прогресса всего моральное устаревание старых концепций — явление обычное. Помните, как французы, англичане и прочие в конце XIX века строили «самые сильные в мире корабли», которые уже к моменту ввода в строй получались абсолютно заурядными?

Прошу прощения, разумеется оговорка. (по Фрейду?)

Конечно же — «ВМВ»!

А по стандартам времен закладки «Севастополей» они до ВМВ не должны были дожить 🙂 Срок службы линкоров по довашингтонским нормам — от 16 до 20 лет, и не столько по техническим причинам, а потому, что спустя 16-20 лет любой корабль той эпохи катастрофически морально устаревает. Свои 20 лет «Севастополи» отслужили в 1935. Вы же хотите, чтобы кто-то в начале века предсказал, что «Севастополи» будут в строю гораздо дольше, чем планируется, что они останутся главной силой флота, и потребуется значительно усиливать их ПВО. Короче говоря, вы требуете попаданца, а иначе конструкторы и адмиралы — плохие и глюпые, не смогли угадать то, что понадобится через 20 лет 🙂

Я ж о чем говорю, всего лишь — не угадали!!!, хотя в рассмотрении был и более выигрышный вариант!

И более ни о чем я не говорю! 😀

Так я изначально сказал — «не угадали».

Хотя «правильные» проекты рассматривали…

Это с точки зрения послезнания они правильные. А на тот момент — сплошные непонятки, что там правильно, а что нет. И если не знать о том, что будет в будущем, линейная схема будет одной из самых выгодных. Те же янки к линейно-возвышенной схеме пришли сразу совсем не от хорошей жизни.

Кстати, человечеству еще очень повезло, что не пришлось модернизировать «Нассау» и «Остфрисланды», ну и линкоры с подобным размещением башен ГК — там линейная схема с точки зрения размещения ПВО раем покажется)))

Ну, линейно-возвышенная схема была была одним из начальных вариантов. Вот я и сказал — ошиблись с прогнозом, т.е. не угадали.

Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Хоть в чем-то нам радость… :silly:

На испытаниях SMS Goeben развил 28,5 узлов. Какой ход он мог дать к январю 1916 г. прямых данных нет.

Предлагаю ориентироваться на аналогичные случаи. Мое мнение — он потерял 3-4 узла.

В свою очередь, 23,5 уз. «Екатерины» мне кажутся сомнительными. Чтобы поддерживать такой ход, она должна была бы увеличить мощность машин чуть ли не в 2 раза.

Таково мое мнение.

Попробуем посмотреть на вопрос скорости, уважаемый коллега, с учетом следующих данных: 1. Номинально скоростные «севастополи» по проекту должны были выдавать 21,75 узла при 32000 л.с. и 23 узла при 42000 л.с (форсаж). Фактически же у них вышло: «Петропавловск» 20.12.1914 г. — при 25000 т и 38872 л.с. — 21 узел; «Гангут» 22.12.1914 г. — при 25946 т и 34927 л.с. — 20,3 узла. «Севастополь» и «Полтаву» в расчет не берем, они в 1914 году по ряду причин не осилили и 20 узлов. Правда, затем «Полтава» 21.11.1915 г. после состоявшейся замены винтов показала при 24800 т и 52000 л.с. 24,1 узла. То есть, фактически достигнутая форсировка турбин в случае с «Полтавой» «образца 1915 года» составила 162,5 процента от их номинальной проектной мощности (32000 л.с.). 2. Для черноморских линкоров, в отличие от балтийских, известны только проектные данные для «бесфорсажного» режима работы энергетической установки — 21 узел при 26000 л.с. («Екатерина» — 27000 л.с.). На практике получили: «Императрица Мария» 13.08.1915 г. — при 24400 т и 23000 л.с. — 20,5 узла; «Императрица Екатерина Великая» 26.11.1915 г. — при 24497 т и 25572 л.с. — 20,3 узла (с переходом на нефтяное отопление в тот же день — около 26100 л.с. и 20,7 узла); «Воля»… Подробнее »

Да, но форма корпуса…

Черноморские корабли были более короткими и, можно сказать, более пузатыми. Их проектная скорость была меньше. «Николай I», когда выяснилась необходимость более скоростных линкоров, имел уже в основе корпус «Севастополя».

😀 Какие проблемы, коллега…

Я не возражаю! 😆

Я тоже. 😀

Прежде всего — мало исходных данных.

Кстати о корпусах черноморских ЛК. У них похоже более удачные обводы по сравнению с балтийцами, так что очень даже может быть.

Скорей всего на недобор скорости Сев, влияла посадка «свиньёй», один узел она точно «украла». У деввок, тоже дифферент на нос, но возможно он из-за небольшой величины не так влиял на потерю скорости.

Обоснуйте.

И почему тогда последний черноморский ЛК, «Николай I», в корпусе «Севастополя»?

Ледокольные обводы, если мне не изменяет мой склероз крадут до то ли 10, то ли 15% скорости.

Там не сильно ледокольные обводы. Скорее, «санный нос». С ним удобнее въезжать на отмель без повреждений. Обратите внимание, например, у многих ЭМ того времени форштевень плавно переходит в киль.

Ну и ледокольные качества попутно увеличиваются. Плюс на «Севастополе» таки осталось подобие тарана.

Это не отменяет недобор скорости.

В общем виде — да!

С черноморскими линкорами порой вообще все бывало непросто. Например, взять «Три Святителя», «Потемкин» и пару «Евстафий» — «Иоанн Златоуст». Первые два короче вторых на 2,6 м, считая по ватерлинии, при почти одинаковой ширине. Машины — примерно равной мощности, водоизмещение у всех близкое. Но именно у первой пары были в жизни моменты, когда они смогли разогнаться до 17,5 узла каждый — а вот два более поздних линкора таким достижением уже не отметились. И «Потемкин» по словам современников в принципе считался самым быстроходным из линкоров своей бригады.

С уважением. Стволяр.

Императрицы, они такие — с норовом. 😉

На испытаниях 21,5 узла. Указанная Вами скорость по лагу?

Далее всё может быть. Чего только не случается в дальнем космосе…

Это из книги Б.Айзенберга «Линкор «Императрица Мария». Главная тайна Российского флота» (Москва, «Яуза», 2010 год, стр. 56). Как говорится, за что купил, за то и продаю.

Я знаю это описание. Но комментировать не возьмусь. Ибо уж очень заметное превышение скорости на испытаниях.

Испытания в военное время могли быть «щадящими», хотя тоже сомневаюсь в 23 узлах.

///Благодаря распределённым по длине корпуса орудийным башням и узким надстройкам, линкоры типа «Севастополь» могли навести все свои орудия на гораздо более острых курсовых углах, чем большинство иностранных кораблей. А это значило, что погонный (гоняясь за кем-то) и ретирадный (убегая от кого-то) огонь у них был много сильнее, чем у неприятеля./// «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». А конкретно — про дульные газы. Из-за которых реальные сектора обстрела центральных башен были гораздо меньше «бумажных», и никаких преимуществ не давали. Пояса этих линкоров ещё можно считать приемлемыми по толщине, хотя и на нижней границе… Если не считать крепления плит. Но ведь есть ещё и башни, и палубы. И вот там — полный картон. Главный косяк Севастополей — это сама концепция «бескомпромиссного» корабля. Самая большая скорость, самая большая огневая мощь, самая большая площадь брони. Но в реальности, любой корабль — компромисс. И за целый ряд максимальных параметров платит пришлось тем, что остальные упали ниже плинтуса. Толщины брони, мореходность, реальные сектора обстрела. А какой идиот запроектировал казематы ПМК под главной палубой, уже после чуть-было-не-утопления «Орла», и вообще после Цусимы? То, что низкие казематы не только заливаются волнами, но и создают угрозу живучести корабля при крене, к тому времени уже ясно на практике.… Подробнее »

На 100% согласен. Башни и барабеты — картонные.

Вот только «Севастополи» и «Императрицы» действительно могли вести огонь на острых углах без каких-либо заметных повреждений корпуса и надстроек. Вопросы на этот счет начинались с «Измаила», но там на практике проверить ничего не удалось.

А где вы их предлагаете размещать при таком расположении башен ГК? 🙂 Да и казематы казематам рознь, у «Севастополей» и «Императриц» они заметно выше расположены. Недостаточно высоко, чтобы их вообще не заливало…. Но можно вспомнить, что от заливания в определенной мере страдал даже ПМК «Худа». Расположенный гораздо выше, в гораздо более удобных условиях.

Нет идеала…

Дык в том-то и дело, что нет. Но его многие настойчиво требуют от унылого реала, а когда унылый реал оказывается, внезапно, унылым, выстраивают длинный список претензий 🙂 Это не значит, что те же «Севастополи» стоит идеализировать, но, по-моему, на сайте уже было сказано предостаточно про них, чтобы не считать их однозначным провалом, как это было ранее принято. Могло быть и хуже, особенно с учетом противника, у которого в войну тяжелее 305-мм пушек не оказалось. По той же бронезащите — да, можно и нужно больше, но почему-то японского «Фусо» никто так активно не громит, хотя у него 305-мм пояса — аки фигового листочка на причандале, т.е. всего ничего, а основная площадь пояса защищена 203-мм броней. Т.е. по большому счету «Императрицы» были защищены лучше, чем японские 356-мм сверхдредноуты, которые вызывают такие бурные восторги, и которых почему-то никто не критикует за недостаток бронезащиты)))

Может попаданцу в таком случае стоит поставить на «Севастополь» 406-мм бронепояс. Правда он будет узенький-приузненький, зато какова реклама!

Боюсь, не поможет))

Это не значит, что те же «Севастополи» стоит идеализировать, но, по-моему, на сайте уже было сказано предостаточно про них, чтобы не считать их однозначным провалом, как это было ранее принято. Тут есть еще один такой психологический момент… Всегда есть соблазн выступить в роли адвоката Дьявола (я говорил об этом выше) и самоутвердиться за счет выступления против общепринятого мнения. Насколько обоснованны данные эскапады, вопрос достаточно спорный. Истина, как всегда, лежит где-то посередине. Не будем забывать, что не последнюю роль в оценке данного проекта играют и патриотические соображения, еще более осложняющие выводы. Мое личное мнение сформировалось в 1980 г., когда я рисовал модельные чертежи «Севастополя» 1:200 и смотрел доступные для меня материалы. Я считаю этот проект неудачным, в первую очередь из-за обводов корпуса и линейной схемы артиллерии. Именно — «неудачным» в рамках задания, слово «провальный» я произносить не буду. К данному моменту времени у меня нет оснований менять свое мнение. Могло быть и хуже, особенно с учетом противника, у которого в войну тяжелее 305-мм пушек не оказалось. SMS Bayern? Хотя достаточно очевидно, что против сверхдредноутов бронирование «Севастополей» уже никуда не годилось. Впрочем, если бы их защита проектировалась от более тяжелых орудий, однозначно пришлось бы приносить в жертву скорость, как мин. И это… Подробнее »

Который опоздал на войну?

Ну как бы я лично этого и не отрицал. Более того, говоря о «Севастополях», я как правило защищаю саму концепцию, а не конкретно эту серию. Мне как-то более интересны «Императрицы» и «Николай I», у них брони как бы погуще.

В том-то и дело, что немцы свои сверхдредноуты заложили аж в 1913 году, причем аж две штуки. Остальные линкоры вооружались 280-мм и 305-мм артиллерией, последний 305-мм дредноут немцы заложили в 1912 году, когда «Севастополи» уже год как спустили на воду. Причем, опять же — ругая линейную схему, не стоит забывать, что те же немцы еще в 1911 году заложили «Принца-регента Луитпольда» с диагональным размещением башен, что считалось уже совсем моветоном. Но это почему-то никто не ругает, зато линейная схема на русских кораблях вдруг оказывается самой худшей в мире.

К Моонзунду таки успел.

Я, в свою очередь, против данной концепции… 😉

Этот фактор не сильно принципиален, Имхо…

Так мы же русские линкоры обсуждаем, а не немецкие…

😀

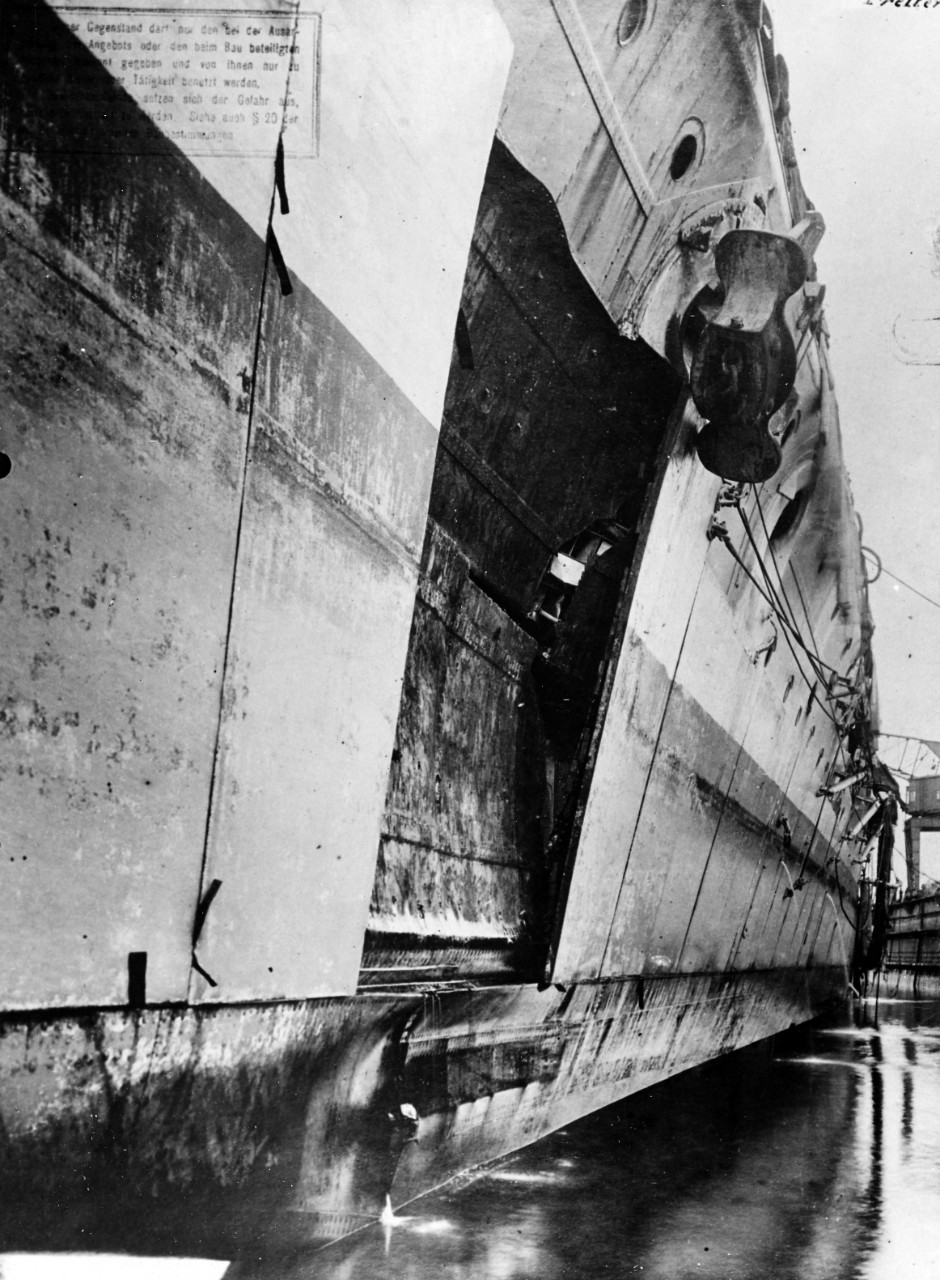

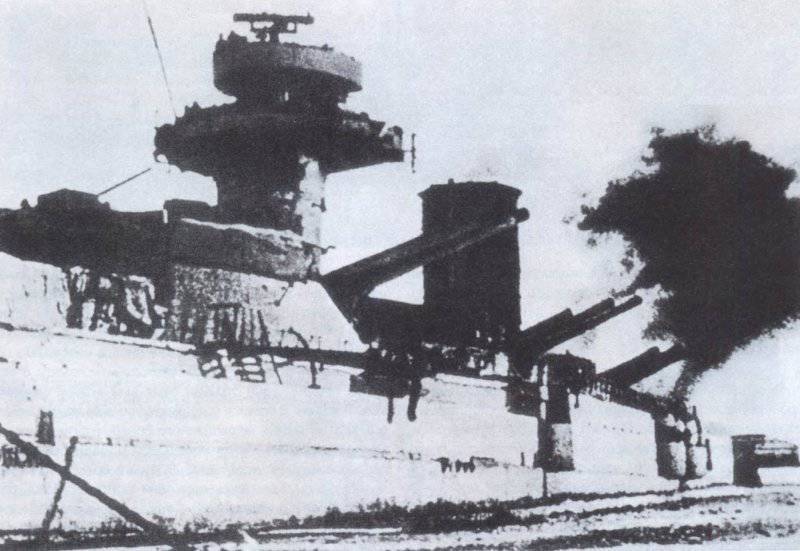

Вот хорошие иллюстрации процесса. Смотрим на воду.

Хотел бы все же немного заступиться за казематы ПМК на «севастополях», уважаемый коллега. Вы их сравнили с теми, что были на «бородинцах» — но между ними имелась некоторая разница, и причем существенная.

Во-первых, специально перемерил по чертежам и получил на выходе такие цифры проектного возвышения над уровнем воды стволов ПМК — 3,8 м у «Бородино» и 5,2 м у «Севастополя». Разница почти в полтора метра — это, как мне кажется, немало, особенно если вспомнить, что перегрузка имела место на обоих этих типах кораблей, но сильнее страдали от нее (с соответствующим ростом осадки и уменьшением расстояния от стволов ПМК до воды) именно «бородинцы».

Во-вторых, конструкция портов в казематах тоже различна — ничем не прикрытые при откинутых полупортиках «ворота» в центральной и кормовой 75-мм батареях «Бородино» и забранные специальными казематными пушечными щитами с минимумом отверстий в них порты 120-мм орудий на «Севастополе».

Конечно, на нормальной волне и то, и другое будет заливать — но «севастополи» все-таки сохранят работоспособность своего ПМК при ощутимо более свежем состоянии моря, нежели «бородинцы».

С уважением. Стволяр.

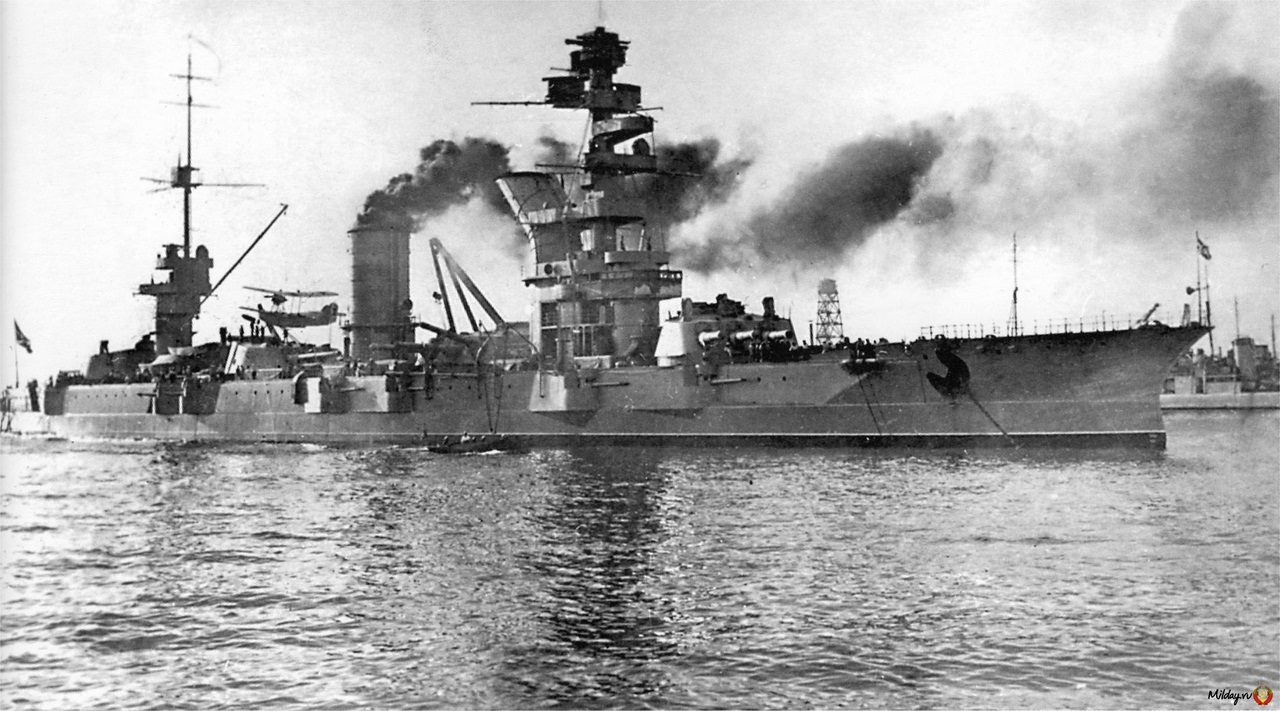

Уважаемые коллеги, последняя фотография в посте. Ее часто можно встретить в разных книгах о «Севастополях», у меня каждый раз, видя ее, возникает вопрос , почему крен у «Петропавловска» на борт? Вроде башни были уравневешанны или нет????!!!!!!

Само собой, башни были уравновешены. И причин для крена могла быть масса — может, это фото с испытанием переборок на прочность, или кренование корабль проходил. Кроме как на этом фото нигде более не просматривается какой-либо крен при повороте башен на борт:

http://tsushima.su/uploads/photoarhiv/ships/russia/epoch_dred/linkor/gangut/photo/05.jpg

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1679483/pub_5e09e78bd7859b00afca9864_5e09f70898fe7900ad373ef4/scale_1200

Возможно вы и правы, тогда для чего подняты орудия? По идее крен не должен меняться ни при любом угле возвышения орудий.

Да мало ли почему? Может, показуху решили устроить. специально для фото. Или испытания того потребовали. Или еще что-то.

Вы так и не поняли мою мысль. Потому повторю ее предельно кратко, по-еврейски, т.е. в виде вопроса:

Откуда вы знаете, что крен вызван именно поворотом башен, и это не совпадение, не какие-то специфические испытания или проверки возможностей в случае боевых повреждений, и т.д.?

Наверное в архивах есть информация пояснения к этому фото , может кто нибудь и накопает.