Кировская Весна. Эсминцы

данный пост входит в проект Кировская Весна. Сборка производится тут

Это замена постов

https://alternathistory.ru/altsssr-kirovskaya-vesna-esmintsy-tipa-novik

и

https://alternathistory.ru/altsssr-kirovskaya-vesna-esmintsy-tipa-porter-bis

к сожалению, замена Сталина на Кирован не дала возможность купить эсминец типа Портер. Но все-таки дело пошло иначе, чем в реальной истории

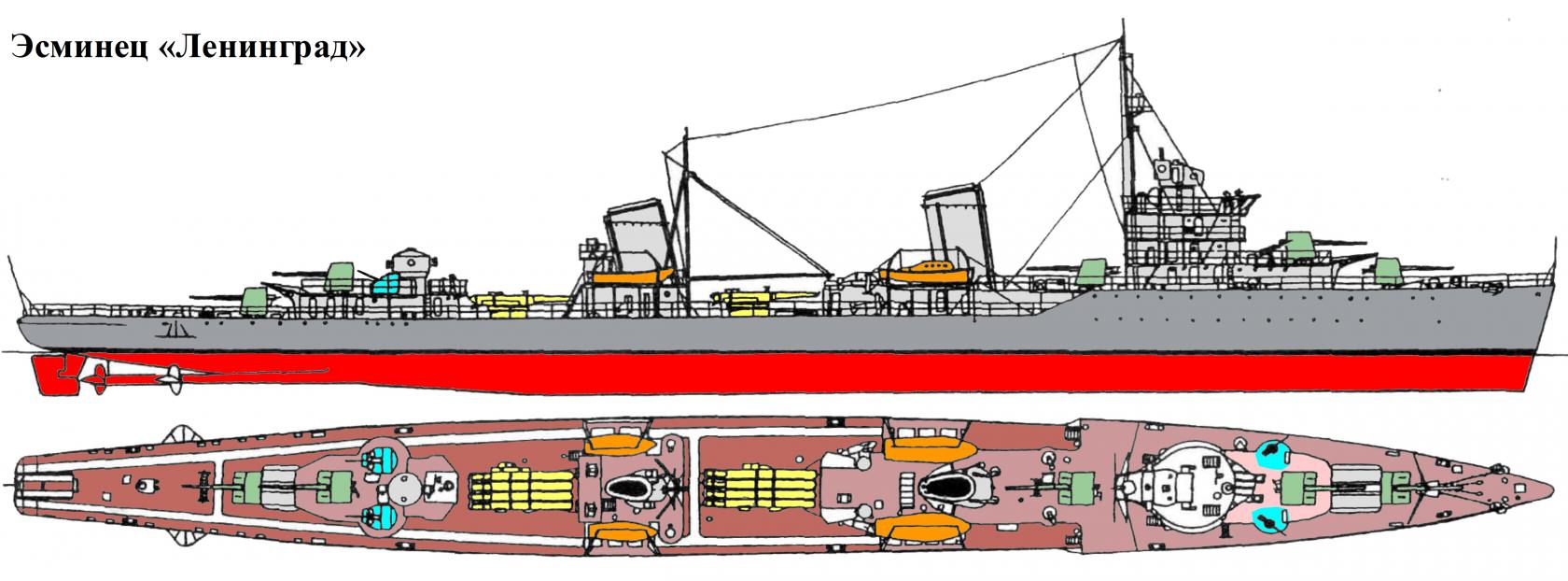

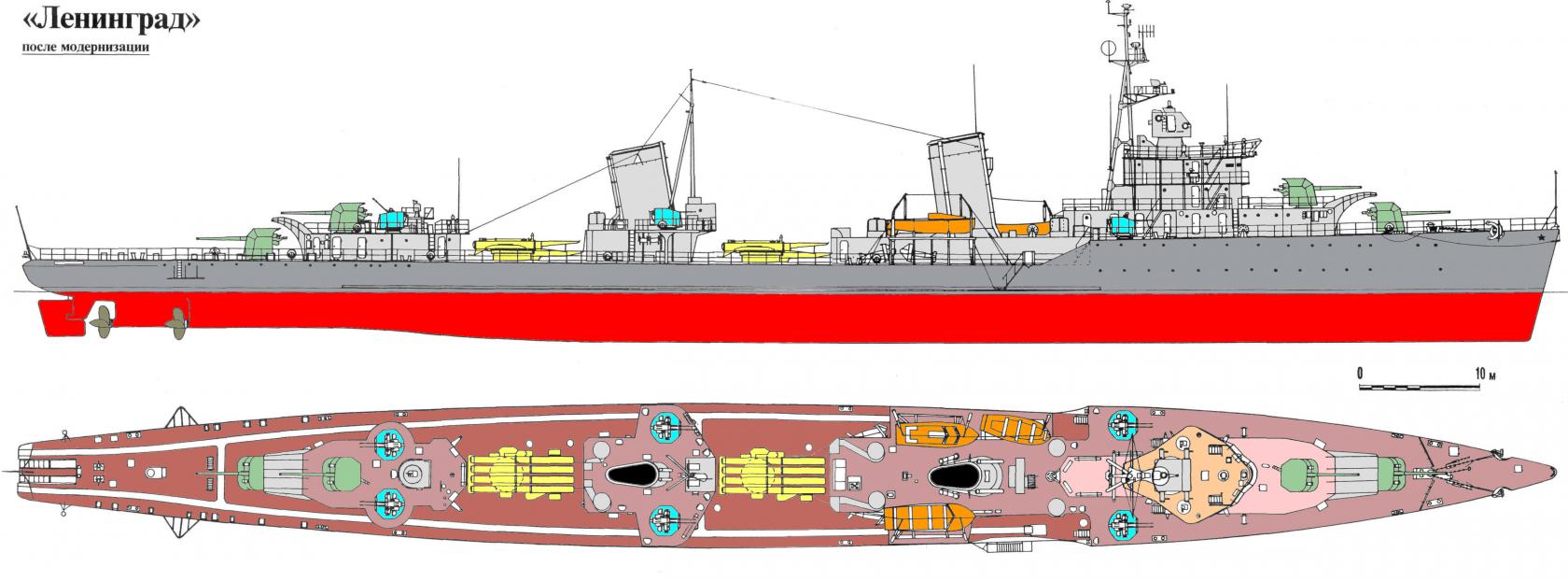

Эсминцы типа Ленинград

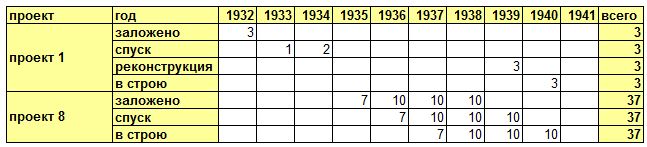

22 февраля 1932 года СТО принял постановление «По строительству ВМС РККА на 1932 г.», которым предписывалось заложить три эскадренных миноносца проекта 1 со сроком ввода их в строй к концу 1933 года. Два из них, получивших название «Москва» и «Харьков», заложили в октябре на заводе им.А. Марти в Николаеве, а один — «Ленинград» — в ноябре на Северной судостроительной верфи в Ленинграде.

Уточненным проектом предусматривались следующие основные характеристики эсминца: водоизмещение стандартное 2032 тонны, полное 2693 тонны, длина 127,5 метров; ширина 11,7 метров, максимальная осадка 4,18 метра. Артиллерийское вооружение: 5 орудий Б-13 калибра 130мм, 2 зенитные 76мм пушки 34К, 2 зенитные 45-мм пушки 21К. Минно-торпедное вооружение: 2 четырехтрубных 53-см ТА с боекомплектом 16 торпед. В перегруз эсминец мог принять на палубу 26/76 мин обр. 1926 года. В 1932 году на утверждение новому Наркому Обороны было представлено решение о переклассификации эсминца в «лидер», но предложение Уборевич не утвердил с резолюцией «не понимаю почему».

Строительство балтийского корабля продвигалось быстрее, чем черноморских, и «Ленинград», спущенный на воду 17 ноября 1933 года, стал головным кораблем серии, представляя на тот момент лишь корпус, энергетическую установку и отдельные системы и механизмы. Вооружение, системы управления артиллерийским огнем на корабле отсутствовали, поскольку в массе своей на тот момент они еще только разрабатывались.

Между тем, постановление Совет Труда и Обороны от 20 декабря 1932 года «О программе военно-морского судостроения на 1933–1938 гг.» предусматривало строительство к 1938 году 40 эсминцев, и откладывание испытаний головного корабля неминуемо означало серьезную угрозу невыполнения Постановления СТО. Начинать с такого провала свою деятельность на посту Наркома Обороны Уборевич не захотел.

В декабре 1933 года Уборевич настоял на том, чтобы, перебросив необходимые людские и материальные ресурсы из Николаева в Ленинград, и сконцентрировав предприятия-смежники на поставленной задаче, к июню-июлю 1934 года подготовить головной корабль «Ленинград» к заводским ходовым испытаниям. Вместо предусмотренных проектом новых образцов вооружения (130мм орудий Б-13 и 76мм зенитных пушек 34-К) на штатные места было решено временно установить их аналоги. Так, места орудий главного калибра были заняты 130мм корабельными орудиями Б-7 (результатом модернизации 1930 года 130/55-мм корабельного орудия образца 1913 года), а места современных полуавтоматических зенитных пушек заняли 76-мм зенитные пушки Лендера. На места 53см торпедных аппаратов установили их габаритно-весовые макеты. Единственными образцами вооружения эсминца проекта 1, прошедшими к январю 1934 года полигонные испытания, были зенитные 45-мм пушки 21К.

В результате предпринятых мер осенью 1934 года были проведены предварительные испытания корабля, и на первых же ходовых испытаниях в стандартном водоизмещении «Ленинград» показал скорость 42 узла, однако при такой скорости стал возникать дифферент на корму до 2 метров.

Вместе с тем выяснилось, что на режиме полного хода при дифференте на корму корма уходила под воду ниже уровня палубы, а нос опасно задирался, что создавало аварийную ситуацию и не позволяло эффективно действовать системам вооружения. На режиме среднего хода лидер плохо слушался руля, а на малых ходах вообще не слушался. Контрольные отстрелы на один борт показали, что корпус получился слишком слабым, причем настолько, что невозможно было действовать всей артиллерией одновременно. Опасные напряжения, возникавшие в районе стыковки полубака с корпусом, создавали риск перелома корабля пополам в случае динамического роста этих напряжений, вызванных, например, подрывом на мине, попаданием снаряда или даже сильным штормом. Выявилась необходимость в подкреплении корпуса. Кроме того, остойчивость корабля оказалась лишь чуть выше критической, а запас плавучести настолько мал, что любое повреждение подводной части могло привести к катастрофе.

Высокая скорость также преподнесла свой сюрприз. Когда после первого цикла испытаний лидер поставили в док, то обнаружилось, что все три его винта опасно деформировались. Края лопастей были изъедены канавками шириной 15 мм и глубиной 20 — 25 мм. Так советские специалисты впервые столкнулись с явлением кавитации.

Опытные стрельбы зенитных орудий по конусу, буксируемому самолетом Р-Z, ни одного поражения не показали.

Подведение итогов заводских испытаний продемонстрировало корабелами и морякам картину «Нарком в гневе». Уборевич обвинил Управление военно-морских сил в непонимании роли авиации вообще и противовоздушной обороны в частности, а Никитина в профессиональной некомпетентности, граничащей с саботажем, и тут же объявил Никитину, что ему придется давать объяснения следователям НКВД. (впоследствии обвинение было снято ввиду недоказанности). В итоге, хотя было решено достроить оба черноморских эсминца, с условием усиления их противовоздушного вооружения, одним из результатов совещания в Наркомате обороны по поводу итогов испытаний проекта 1 был отказ автору проекта Никитину в согласовании следующего его проекта – эсминца проекта 7, представленного им в наркомат Обороны в ноябре 1934 года.

Вторым неожиданным результатом было решение о срочном усилении ПВО стоящих на вооружении кораблей ВМС РККА – эсминцев типа Новик и крейсеров.

Между тем, в связи с установлением 16 ноября 1933 года политических отношений между СССР и США, у СССР более не было необходимости замыкаться на военно-техническом сотрудничестве только лишь с Италией, и в декабре 1934 года США морскому атташе вице-адмиралу П.Ю. Орасу была направлена депеша о необходимости изучить вопрос военно-технического сотрудничества с США в части строительства современных эсминцев и крейсеров.

К сожалению, предпринятые П.Ю. Орасом усилия не увенчались успехом — контакт с серьезными фирмами потребовал получения разрешения Госдепартамента и контроля ВМС США над проектными работами для СССР, Госдепартамент же давать такое разрешение не торопился. Выход из положения морскому атташе подсказал способный и умный дипломат Борис Евсеевич Сквирский. Он находился в США с 1922 г. как неофициальный представитель Российской Федерации. У него были связи с общественностью страны, прессой, членами конгресса, политическими деятелями, представителями делового мира.

— В части сотрудничества возможно не только приобретение у соответствующей фирмы комплекта чертежей. Тут существуют агентства, которые способны завербовать для работы в СССР отдельных инженеров. В связи с кризисом кораблестроительная промышленность США сейчас переживает не лучшие времена, так что мы сможем не только взять на работу сокращенных неудачников, но и талантливых инженеров, которые не могут реализовать себя в условиях недостаточных заказов. При этом нужно сразу выбрать, к какому типу агентства обратиться – дал совет Свирский

— а какие типы тут имеются? – поинтересовался Орас

— типов агентств тут всего два. Рекрутинговое агентство дает объявления в специализированную газету и на биржу труда. Стало быть, кандидаты от такого агентства или уже без работы, или не довольны текущим положением. Например, заместитель главного инженера проекта молод, а главный инженер проекта стар и в хороших отношениях с владельцами фирмы. Тогда молодой заместитель может быть недоволен своими перспективами, и в этой связи желает начать поиск новой работы. Агентство прямого поиска (еще их в шутку называют хэд-хантинговые агентства) объявлений не дает, а обращается к работающим специалистам напрямую. Стало быть, его кандидаты не безработные, и работу не ищут – ответил Свирский

— зачем же нам такие кандидаты, которые не ищут работу? – не понял Орас

— а затем, что их можно переманить обещанием увеличенной оплаты (как правило, для работы в СССР, где пока уровень комфорта ниже американского, зарплату надо увеличивать втрое) – объяснил Свирский

— так, значит, дешевле будет идти через рекрутинговое агентство – уловил Орас

— верно, но если Вы хотите найти наилучшего специалиста, то такой на бирже труда не окажется, и на текущей работе его ценят. Так что работу он в газетах не ищет, и его надо искать через агентство прямого поиска.

Орас заключил договор с агентством прямого поиска Морган Хант, и в марте 1935 года в Ленинград были отправлены 3 переманенных из американских верфей инженера: инженер –конструктор, инженер-электрик и инженер-технолог.

Необходимо отметить, что приехавший по контракту в СССР Джим Кирпатрик, бывший главный инженер-конструктор верфи Fore River Shipyard, изучив рабочую документацию по проекту 1, изменился в лице, аккуратно отметил красным карандашом переудлинненную корму и точки перелома корпуса, после чего заявил представителю Наркомтяжпрома дословно следующее: "я полагал, что полученные известным агентством прямого поиска рекомендации позволят советской стороне сразу по приезду предложить мне работу по специальности. Вместо этого Вы подсовываете мне чертеж, очевидно выполненный студентом-двоечником в рамках его курсовой работы. Если Вам не достаточно рекомендаций и Вы хотите самостоятельно проверить мой профессионализм, это можно было бы сделать более корректно"

Не смотря на все заверения, что представленная на проверку документация представляет собой именно чертеж недавно спущенного на воду эсминца, Джим обиделся еще больше и сказал, что "с его персональной точи зрения, при всем уважении к советским инженерам, хороший розыгрыш отличается от тупого упрямства именно своевременностью его окончания". Окончательно поверить в происходящее он смог только побывав на спущенном на воду эсминце "Ленинград" собственной персоной. К его удивлению, явные концентраторы напряжений (переломы в корпусе) были со всей очевидностью выполнены в металле. Как такое могло произойти, убедительного объяснения не удалось найти до сих пор.

Кирпатрик возглавил отдел уточненных расчетов Центрального Конструкторского Бюро Судостроения (кроме американского специалиста в отдел были переведены студенты дипломных курсов нескольких советских технических ВУЗов), и занялся детальными расчетами прочности корпусов проекта 1.

По окончании кропотливой работы, американец дал однозначное заключение: "при сохранении основных размерений (максимальной длины, максимальной ширины и максимальной осадки), обеспечить требуемую для неограниченного океанского плавания прочность корпуса проекта 1 не представляется возможным. Считаю экономически наиболее целесообразным оставить корпуса спущенных на воду трех эсминцев проекта 1 без изменения, ограничив географическую зону их плавания, а также допустимые погодные условиях, соответствующими распорядительными документами. Новых кораблей по данному проекту считаю целесообразным не закладывать. Настоятельно рекомендую до подписания акта сдачи-приемки заказчику демонтировать третье орудие главного калибра, расположенное непосредственно в критически опасной точке корпуса, и использовать высвободившийся резерв массы полезной нагрузки для иных целей, определяемых заказчиком.

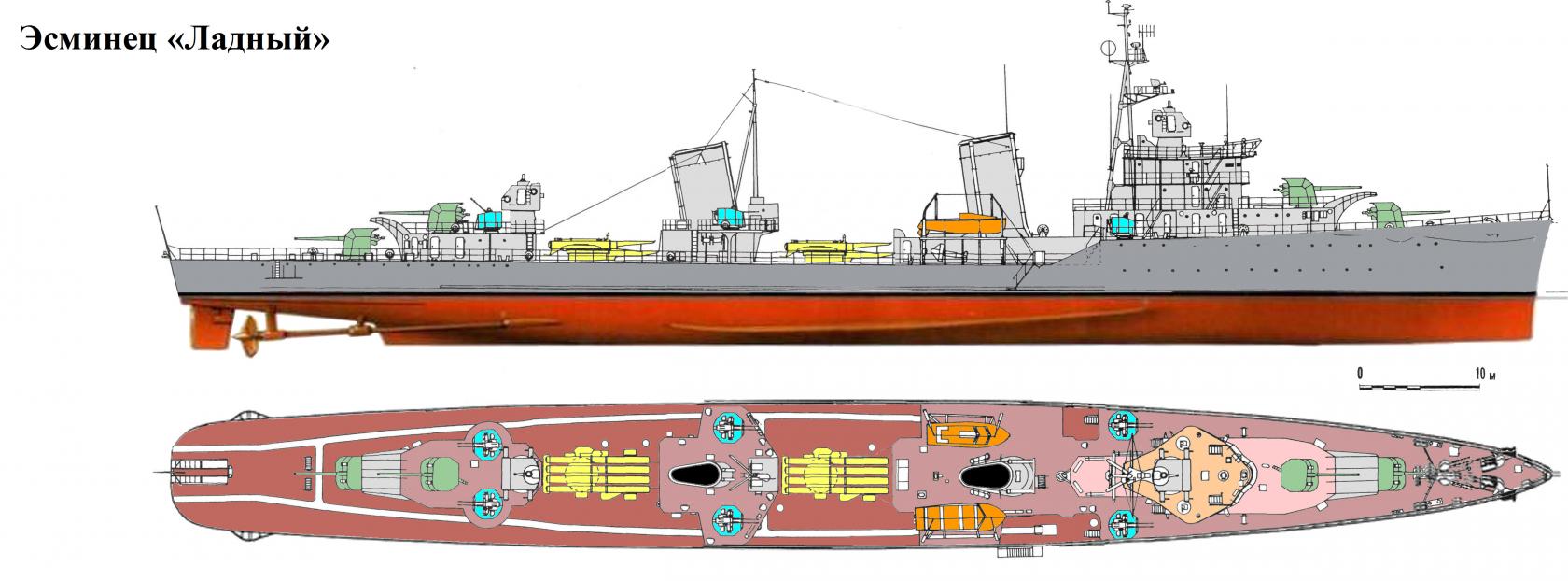

При разработке нового проекта эсминца на основе чертежей проекта 1 считаю необходимым исключить переломы корпуса, сократить максимальную длину до 114,8 метра с увеличением максимальной ширины до 12,05 метра. Обводам кормы придать традиционную полукруглую форму. В таком случае максимальная скорость при сохранении силовой установки снизится до 40 узлов, но корабль будет обладать прочностью, мореходностью и остойчивостью в соответствии с лучшими мировыми стандартами.

Позже Роберт Дадли, ведущий инженер-электрик из Boston Navy Yard, возглавивший организованный по схожим принципам отдел переменного тока ЦКБС, разработал проект электросети корабля, включая спецификацию необходимых устройств на переменном токе. Третий американец, Макйл Билтон из Bath Iron Works, взял на себя технологию сварочных работ по корпусу и технологию обработки винтов.

В результате совместного труда советских и американских инженеров, эскизный проект был представлен Уборевичу в октябре 1935 года. В качестве базы для проекта нового эсминца было решено выбрать не проект 7, который вызвал не меньшие сомнения в части прочности, а проект № 1, как частично освоенный советской судостроительной промышленностью. Увеличение прочности корпуса было основано на предложениях Кирпатрика, а улучшения ПВО добились за счет перехода с разнотипных на однотипные образцы зенитного вооружения, в качестве которых были использованы спаренные артавтоматы Бофорс, приобретенные в 1935 году у Швеции.

При строительстве был предусмотрен переход на цельносварные корпуса, что потребовало освоения металлургической промышленностью выплавки специальной судостроительной низколегированной стали с хорошей свариваемостью. Марганцовистая сталь марки 20Г, применявшаяся для изготовления клепаных корпусов, не обладала этими свойствами. Металлурги разработали сталь марки СХЛ, легированную хромом и никелем, на которую пришлось потратить практически всю продукцию первенца никелевой промышленности СССР — Уфалейского никелевого завода. Электрическая часть была переведена на переменный ток. Корабли получили радиолокационную станцию и улучшенные навигационные приборы. В качестве ГЭУ нового эсминца была выбрана ГЭУ эсминцев проекта 7 мощностью 50 000 лошадиных сил, которая включала в себя две трехкорпусные турбины Харьковского турбинного завода модели ГТЗА-24, расположенные линейно в двух турбинных отделениях. Пар вырабатывали три котла треугольного типа с симметричным расположением пароперегревателей, также размещенные в отдельных отсеках.

Чертежи (проект получил номер 8) были утверждены в ноябре 1935 года, и с конца ноября по декабрь 1935 года СССР заложил первые 7 эсминцев. Головной корабль получил наименование «Ладный». Не смотря на уменьшенную длину, водоизмещение корабля с более полной подводной частью не только не уменьшилось, но даже немного возросло. Проектом 8 предусматривались следующие основные характеристики эсминца: Водоизмещение стандартное 2287 тонны, полное 2972 тонны, длина 114,8 метров; ширина 12,05 метров, максимальная осадка 4,19 метра. Артиллерийское вооружение: 4 130мм орудий главного калибра Б-13, 6 спаренных зенитных 40мм артавтомата Бофорс. Минно-торпедное вооружение: 2 четырехтрубных 53-см ТА с боекомплектом 16 торпед. В перегруз эсминец мог принять на палубу 26/76 мин обр. 1926 года. Мощность ГЭУ 50 000 л.с. Максимальная скорость составила 36 узлов.

37 эсминцев проекта 8 были заложены в период с осени 1935 года по 1938 год. Первая семерка эсминцев проекта 8 прошла госиспытания и была принята в опытную эксплуатацию ВМС РККА в 1937 году, при этом 130мм орудия главного калибра Б-13 были приняты на вооружение условно (с учетом исправления недостатков), а окончательно в строй первая семерка вошла с десятью эсминцами, заложенными в 1936 году, таким образом, в 1938 году строевой состав РККА пополнился сразу 17 новыми эсминцами. Последним из серии в 37 кораблей вошел в строй эсминец «Гневный», это произошло уже в 1940 году.

В 1939 под реконструкцию встали все 3 эсминца проекта 1, которые получили усовершенствованную надстройку в районе трубы и усиленное до 6 спаренных 40мм артавтоматов «Бофорс» зенитное вооружение. Число орудий главного калибра на них составило 4 единицы. После завершения реконструкции в стою ВМС РККА стояло 40 новых эсминцев, по 10 на каждом из 4 флотов.

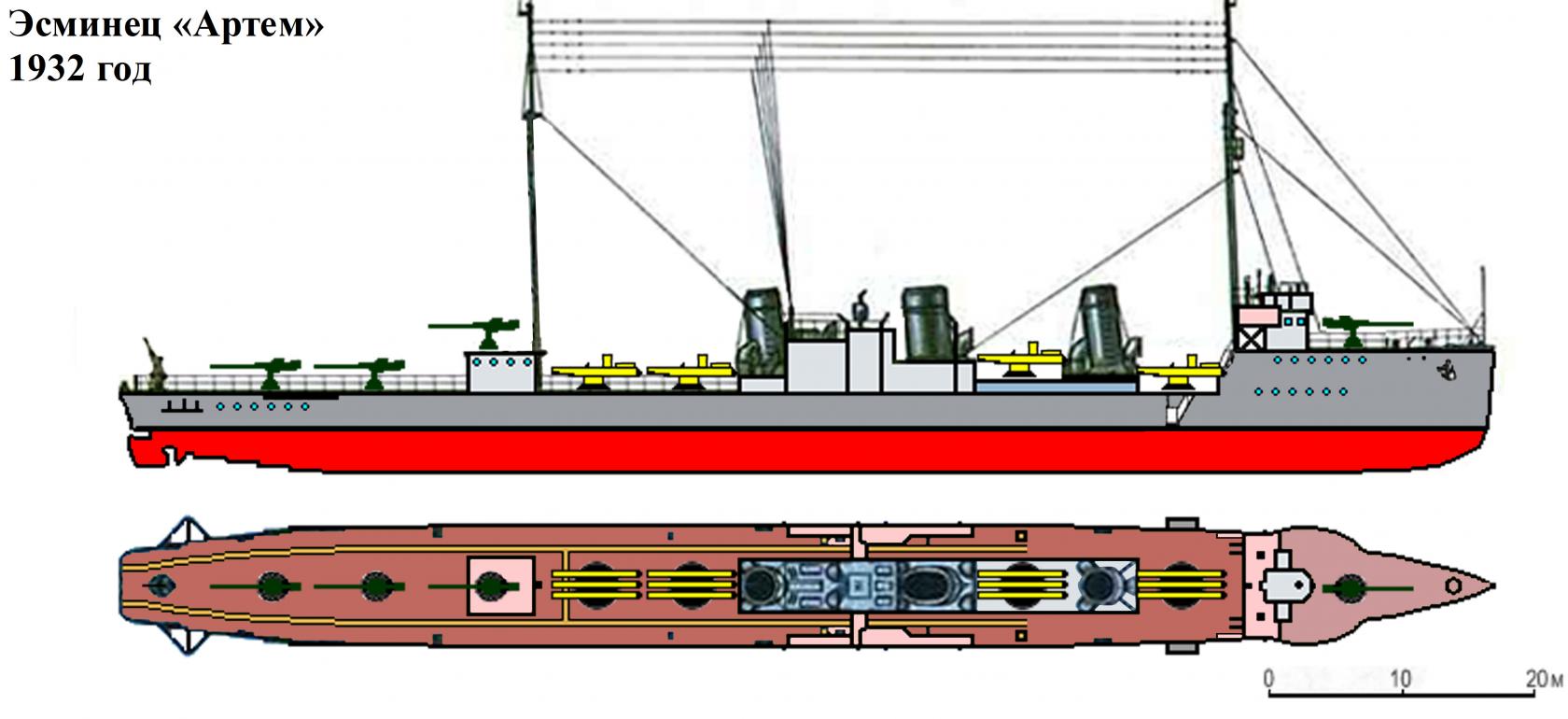

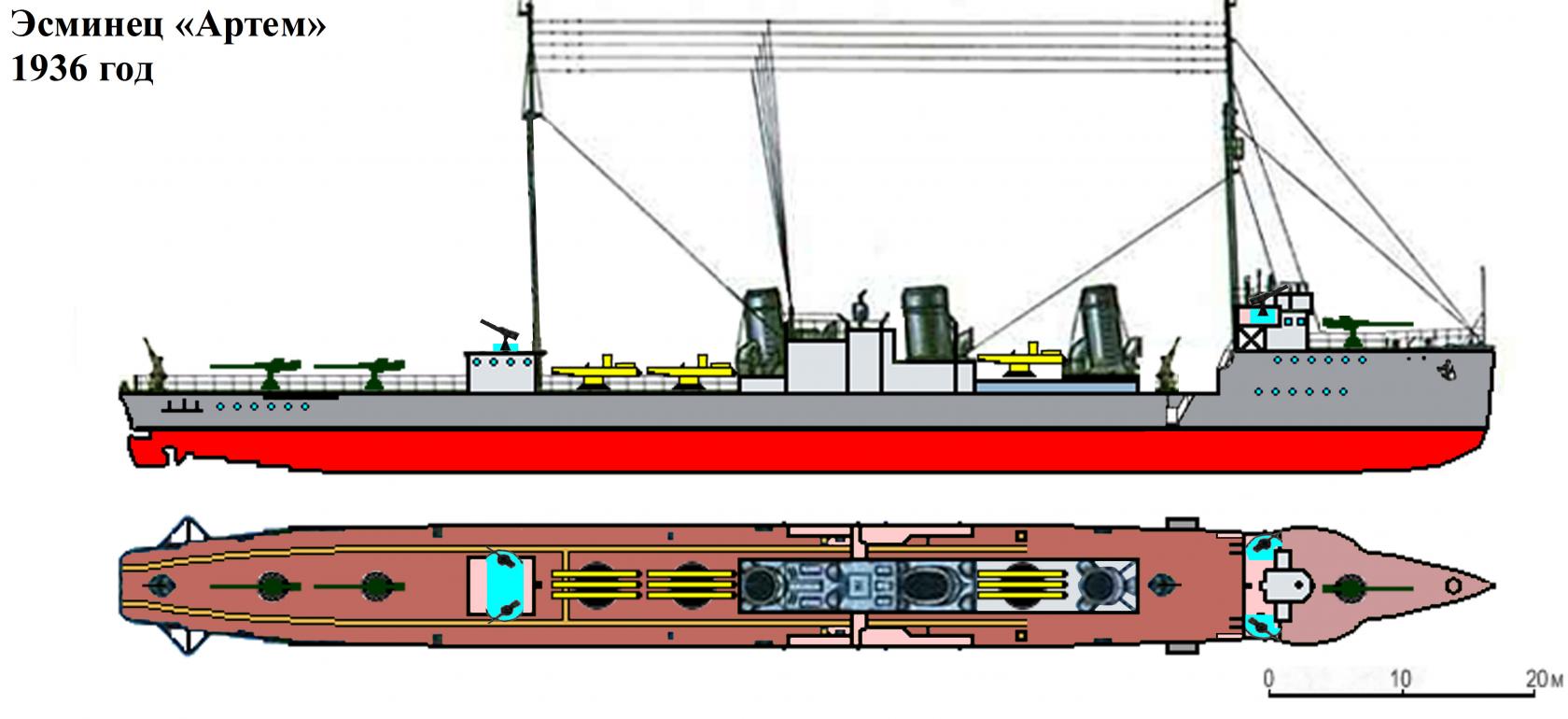

Эсминцы типа Новик

Эсминцы типа Новик вплоть до 1937 года были не просто единственными боеспособными эсминцами ВМС РККА (напомним, что первые эсминцы проекта вступили в строй в 1937 году) Без преувеличения можно назвать их единственными полноценными боевыми кораблями в составе ВМС РККА, если вспомнить, что и линкоры типа Севастополь, и крейсера типа Светлана и Богатырь были на самом деле мореходными канонерскими лодками.

По состоянию на 1932 год все 17 эсминцев, построенные по несколько отличавшимся проектам были вооружены 4 пушками Обуховского завода калибра 102мм, четырьмя трехтрубными торпедными аппаратами образца 1913 года калибра 450мм и одной зенитной 76мм пушкой Лернера.

В период с 1936 по 1937 год зенитное вооружение эсминцев было усилено четырьмя зенитными 45мм пушками 21-К. Взамен одной 76мм пушки Лернера было установлено две пушки с ее модернизированным вариантом (76-мм зенитной пушкой образца 1915/28 годов, заводской индекс — 9К). При этом число орудий главного калибра, а также число торпедных аппаратов было уменьшено до 3. Обсуждался вопрос об уменьшении числа торпедных аппаратов до двух, но оставить главные базы флота без единственного средства противодействия вражеским эскадрам Уборевич не решился (иных мореходных носителей торпед в ВМС РККА в тот момент не было).

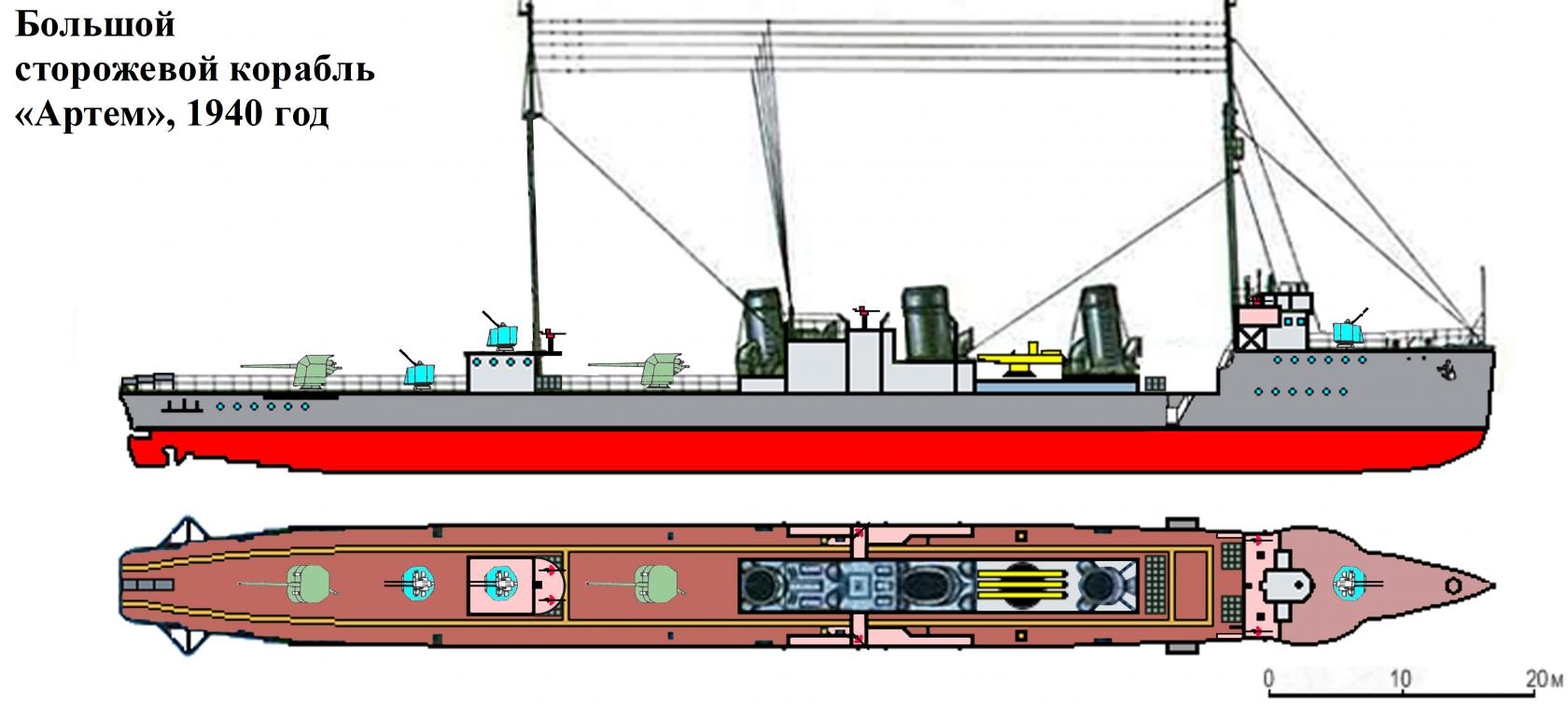

В 1939-1940 году было проведено второе перевооружение эсминцев типа Новик. В этот момент ВМС РККА уже пополнились 40 современными эсминцами, и стоящие перед Новиками боевые задачи были изменены. Эсминцы типа Новик были переклассифицированы в БСКР (большие сторожевые корабли). Дореволюционное вооружение, за исключением одного торпедного аппарата, демонтировали. Главный калибр составили два 130мм орудия Б-13, зенитная артиллерия теперь была представлена тремя спаренными 40мм артавтоматами «Бофорс» и шестью 20мм пушками «Эрликон». БСКР получил увеличенный запас глубинных бомб и кормовой бомбосбрасыватель. На всех кораблях было заменено навигационное оборудования, а также установлен гидролокатор.

Таким образом, ВМС РККА получил вместо 17 устаревших эсминцев 17 достаточно универсальных больших сторожевых кораблей. Два сверхдальних 130мм орудия позволяли уверенно противостоять небольшим боевым кораблям вероятных противников (в частности, немецким миноносцам типов 1923, 1924, 1935 и 1937, а также японским миноносцам типа Отори), а также пресекать нарушение экономических интересов СССР рыболовецкими и транспортными судами сопредельных держав. При необходимости, крупнотоннажный транспорт мог быть потоплен торпедами. Усиленные возможности ПВО и ПЛО позволяли экипажам Новиков чувствовать себя вне зоны воздушного прикрытия береговой авиации вполне уверено. Перевооруженные Новики стали пригодны и для огневой поддержки десанта.

Список использованной литературы

С.Л.Балакин. «Гремящий» и другие Эскадренные миноносцы проекта 7

http://wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/1996_02/

Лидеры типа «Ленинград»

http://wunderwafe.ru/Magazine/MK/1998_06/index.htm

Д.Ю.Литинский. Суперэсмицы Советского флота

http://www.navylib.su/ships/superesmintsy/index.htm

+а хорошо. Арки с

+а хорошо. Арки с американскими инженерами с трех малоизвестных фирм , веселенькая визуализация.

С самой концепцией не согласен. "Ленинград" на три винта — это какойто такой сын рекордомании. А давайте сделаем самый быстрый эсминецв мире? А давайте. Ну сделали один -и успоколись бы. Ксерить-то его зачем? Семерки- две турбины. Ленинграды- три. При общем говенном качестве турбин шести их штук хватит либо на три эсминца, либо на два. Массовость на трех винтах не базируется. Две стотридцадки на Новики тож както на мой взгляд не фонтан. Ну во первых их по идее не будет- все будут уходить на новые эсминцы. Во первых в свете "противоавианосности" они нулевые.

да, Вы видимо правы насчет

да, Вы видимо правы насчет двух винтов для эсминца (который в моей реалности называется Ладный) однако тогда его мощность снизится до 44..48 тыс лс видимо и скорость. может кто-то прикинуть? может 35..36 узлов?

по Новику скорее надо переписать текст о нем, а не отказываться от 130мм орудий, которые делают возможным противоборство с небольшими кораблями (типа тральщиков. возможно малых миноносцев и тп) и артиллерийскую поддержку десанта.

думаю использовать Новик не только же против самолетов и подлодок, но и как сторожевой корабль, а значит придется вернуть один 45см ТА вместо средней спарки. так вероятно будет историчнее. хотя и хуже в плане ПВО..А вот как минимум две пушки как аргумент против кораблей надо оставить.

Радарное оснащение, ИМХО,

Радарное оснащение, ИМХО, слишком развитое для 1930-ых.

Мож это не радар.Мож это

Мож это не радар.Мож это гониометрические/поляризованные антенны всяческих "Градусов"

спасибо. вечером удалю часть

спасибо. вечером удалю часть

спасибо

спасибо

В результате предпринятых мер

Осенью 1934 года не было самолёта Р-Z. По крайней мере в РИ заводские испытания первого прототипа начались весной 1935-го, а в массовое производство он пошёл в 1936-м.

спасибо. какой самолет Вы

спасибо. какой самолет Вы порекомедуете для осени 1934 года, причем возможно даже лучше бы буксировать не конус а планер, на достаточно длинном троссе и с максимально возможно скоростью? надо как-то опробовать ПВО корабля

Очень здорово всё

Очень здорово всё замотивировано и интересно описано. Корабли мне очень понравились. Спасибо. Заслуженный плюс!

Один только вопрос. Как управлять огнём столь широко разнесённых "бофорсятин"? Тем более, что КДП у Вас похоже один на весь корабль и на все случаи жизни. Может есть смысл добавить либо один дублирующий ДП на кормовой надстройке, либо пару бортовых зенитных директоров?

С уважением, Ансар.

спасибо. а к какому чертежу

спасибо. а к какому чертежу относится вопрос? дело в том что "Ленинград после реконструкции" — это реальный чертеж который я раскрасил (модернизация 1955 года)

Разумеется к Вашему красавцу

Разумеется к Вашему красавцу "Ладному". Довоенному РИ "Ленинграду" отдельные зенитные директора на фиг не нужны были по скудости средств ПВО (хотя запасной ДП есть). А после войны, уже радары нужнее были.

С уважением, Ансар.

зенитные директора это такие

зенитные директора это такие серенькие бочки? их аккуратно нарисовал неподалеку от бофорсов, только чуть передвинул. присмотритесь пожалуйста к чертежу Ладного. или что-то не так?

Почтенный коллега! «Бочечки»

Почтенный коллега! "Бочечки" расположены ниже зениток, т. е. неудачно. Да и смысла на мой взгляд, городить собственный директор на каждую зенитку нет. Подумайте, что лучше — либо как на РИ "Ленинграде" второй ДП на кормовой надстройке водрузить (тогда, при двух КДП, можно зенитками управлять группируя их огонь по двум целям), либо поставить два специализированных зенитных директора обр. 31 г. на площадках чуть позади и пониже главного КДП, управляя зенитками каждого борта по отдельности.

Понимаете, Дим, Вы же намеренно так усилили ПВО корабля, что теперь для управления энтим счастьем требуется развитое ПУАЗО. В РИ на наших довоенных эсминцах этой проблемы попросту не было.

С уважением, Ансар.

По поводу «Новиков» из

По поводу «Новиков» из эсминцев – в сторожевики. А как Вам такой вариант их переделок для Вашей АИ:

Вооружение после 1-й модернизации 1939-1940

Главный калибр: 3*1-102мм/60клб

Зенитное: 5*1-76,2мм зениток Лендера-Тарновского; 4*1-12,7мм пулемета ДК/ДШК/Виккерс

Торпедное: 2*3-450мм ТА

Противолодочное: 2 кормовых бомбосбрасывателя

Трёх 102-миллиметровок вполне достаточно для артиллерийского боя с себе подобными, это не требует вообще затрат на ГК (даже появится некоторый "запас" этих пушек). Старые 76-мм зенитки на новых или старых крупных кораблях уже не нужны, а заодно (опять же как и с ГК) не надо на старые корабли ставить "драгоценные" новые артсистемы.

Далее пошли "производные" от первой переделки, меньше эсминца — больше сторожевика.

Вооружение после 2-й модернизации 1942-1943:

Главный калибр: 3*1-102мм/60клб

Зенитное: 5*1-37мм 70-К: 4-6*1-20мм/70клб Эрликонов

Торпедное: носовой 1*3-450мм ТА

Противолодочное: 2 кормовых бомбосбрасывателя, 2 бомбомета

Вооружение после 3-й модернизации 1943-1944:

Главный калибр: 2*1-100мм Б-34

Зенитное: 6*1-37мм 70-К: 6-8*1-20мм/70клб Эрликонов

Торпедное: отсутствует

Противолодочное: 2 кормовых бомбосбрасывателя; 2 бомбомета

В итоге, при минимальных затратах, старые корабли имеют вполне приличное вооружение.

!!!

спасибо, такой вариант лучше

спасибо, такой вариант лучше чем в РИ, вполне реалистичен в рамках реальной истории, но для моей АИ не годится

моя цель АИ создать максимально возможную боеспособность РККА именно на 1941 год. Что касается 76мм зениток Лендера, то из них никак не попасть по тем самолетам, которые представляют угрозу для эсминца, а именно по пикирующим бомбардировщикам и истребителям с бомбами. Дело в том что при пикировании скорость нарастает, система управления с введением дальности в каждый снаряд всегда отстанет от реальной дистанции пикировщика. так что ни 5, ни 10 зениток Лендера в пикировщик не попадут. остается ДШК, но с момента досягаемости до момента сброса бомб у зенитчиков будет довольно мало времени — около минуты. Одним словом, против пикировщиков 1941 года эффективны ТОЛЬКО 37..40мм артавтоматы

зенитки лендера можно использовать против тихоходных горизонтальных бомбардировщиков (например румынских), летящих на высоте 6000метров а по кораблю с такой высоты бомбой не попадешь

вторая модернизация лучше. я как раз вечером дорисую один ТА. но для меня ее срок слишком поздно

Относительно «Лендеров»

Относительно "Лендеров" полностью согласен, просто в данном случае предлагался вариант ближе к РИ, и подогнанный под временные рамки Вашей АИ с наименьшими затратами.

Что же вообще до сути вопроса о переделках "Новика", то на мой взгляд (если опять же идти ближе к РИ) 1-й вариант хорош для 1930-1935 годов. Второй — как раз в описываемый Вами период 1939-1940, а третья в 1942-1944 по мере возможности/необходимости, может и не на всех из числа уцелевших к тому времени.

кстати да,

кстати да, действительно.

если Вы не против, я нарисую для своей АИ что-то вроде этого (скажем с 4 пушками лендера, 3 пушками ГК, 2 ТА как результаты капремонтов 1933..1935 годов)

КосмонавтДмитрий

[quote=КосмонавтДмитрий]

кстати да, действительно.

если Вы не против, я нарисую для своей АИ что-то вроде этого (скажем с 4 пушками лендера, 3 пушками ГК, 2 ТА как результаты капремонтов 1933..1935 годов)

[/quote]

А как на счёт 45-мм пушек устанавливаемых на МО-4? Из них неплохо сбивали самолёты….

надо подумать. то есть выбор

надо подумать. то есть выбор Новиков для 1934 года имеется такой: 76мм Лендера или 45мм зенитная пушка 21-К.. Выбор не однозначный. а вот в 1933 легче — только Лендер Первые морские испытания орудия 21-К были проведены на подводной лодки типа «М» VI серии на Чёрном море с 21 по 26 марта 1934 года… полуавтоматика заработала после 1935 года

Процитирую Широкорада Процитирую Широкорада «Энциклопедия отечественной артиллерии»: Наиболее серьезными недостатками обеих пушек (речь идет о 21-К и 21-КМ, курсив мой) были низкая скорострельность (25 выстр./мин) и то, что снаряд не имел дистанционного взрывателя (цель могла быть повреждена только прямым попаданием). Так что лучше, Лендеры или 21-К? Скорострельность в реальном бою все равно не будет сильно отличаться, ибо паспортные 25 для 21-К выглядят как то заоблачно, в бою не на полигоне. Что до «нанесения повреждений цели», то у Лендеров снаряд имел дистанционные взрыватели, был тяжелее и за счет разлета поражающих элементов имел больше шансов нанести урон самолету. Попасть же снайперски одиночным выстрелом в самолет при ручной наводке «на глазок», в сущности «по-пулеметному» — это весьма непростая задача. 21-К, как мне видится, в 30-е годы имели смысл на катерах. Для больших кораблей в начале 1930-х я бы предпочел Лендеры, но АИ Ваша, и только Вам решать какие конкретно АУ ставить. А возможна ли такая альтернатива 21-К: на базе 12,7-мм пулемета ДК разрабатываем 20-мм пушку которую назовем ДШК (так поступили с авиационным пулеметом ШВАК) и в итоге получаем "советский эрликон". Как такой вариант? Вообще применение 45-мм противотанковой пушки в качестве зенитки как то сомнительно, еще во время РЯВ 37-47мм пушки Гочкиса показали свою бестолковость даже в… Подробнее »

КосмонавтДмитрий пишет:

надо

[quote=КосмонавтДмитрий]

надо подумать. то есть выбор Новиков для 1934 года имеется такой: 76мм Лендера или 45мм зенитная пушка 21-К.. Выбор не однозначный. а вот в 1933 легче — только Лендер Первые морские испытания орудия 21-К были проведены на подводной лодки типа «М» VI серии на Чёрном море с 21 по 26 марта 1934 года… полуавтоматика заработала после 1935 года

[/quote]

А можно и спарочку 21-К замутить…. Пушечка небольшая, и вес спарки хорошо впишется….

Ни сколько не против, как раз

Ни сколько не против, как раз для того и предложил Вам такой путь для "Новиков" в Вашей АИ с "технической" точки зрения, а художественное дополнение — дело за Вами.

++++++++++

++++++++++

спасибо

спасибо

В 1932 году на утверждение

Уборевич-то мог не понимать, а вот НТКМ еще в 1926 получил указание: "разаработать проект эсминца, способного вести бой с легкими крейсерами, охранять главные силы от атак неприятельских эсминцев и поддерживать атаки своих, т. е. решать задачи, характерные для лидеров".

Упс! Какая же можность приходилась на один агрегат, при скорости в 40,5 узлов, с таким-то водоизмещением, да еще при коэффициенте полноты водоизмещения 0,512? И где, если не секрет их взяли в 19135?

Это при том, что водоизмещение серийных эсминцев в РИ старались максимально уменьшить? Деньги, занаете ли, на дороге не валяются.

Относительно Новиков: их корпуса к концу 30-х уже прогнили, так что их собирались сдать на слом не позднее 1943 года, вы же взгромождаете на них 130-мм орудия. И зачем СССР, готовящемуся к войне с Англией и Японией, корабли охранения? Конвои из Германии проводить?

А, понятно, опять расчет на попаданцев.

как Ленинград ни

как Ленинград ни переименовывай, а бой с легким крейсером для него не возможен. Сам по себе лидер, скажем в 4000 кстати был бы при такой скорости очень даже нужен для ВМС РККА, и кстати при тех же 130мм пушках. но чего нет — того нет

я предполагал что скорость будет 40,5 узлов при сохранении мощности Ленинграда 66000лс Именно такие размерения у эсминца Флетчер, который при 60000лс давал максимум 38 узлов

Однако я не учел, что на картинке у меня Ладный имеет не три, а два вала, значит машина у него как у проекта 7 (48000лс) урезаю осетра до 36 узлов. нормально?

Новики ориентируются не на конвои, а на дальние корабельные дозоры (обнаруживать армаду линкоров) как большие СКР. и поэтому пара 130мм для них чрезвычайно актуальна

как Ленинград ни как Ленинград ни переименовывай, а бой с легким крейсером для него не возможен. Сам по себе лидер, скажем в 4000 кстати был бы при такой скорости очень даже нужен для ВМС РККА, и кстати при тех же 130мм пушках. но чего нет — того нет Особенно учитывая, что в 1932 году основные противники легкие крейсера типов "С" и "D"? А 4000 т это стандартное водоизмещение? Ведь даже у "Ташкента" всего 2836 т. я предполагал что скорость будет 40,5 узлов при сохранении мощности Ленинграда 66000лс Именно такие размерения у эсминца Флетчер, который при 60000лс давал максимум 38 узлов "Флетчеры" начали строиться с ноября 1941 года. В 1932 году в США только-только начали закладываться "Фаррагуты" стандартным водоизмещением в 1345-1395 т, что, кстати, вполне соответствует семеракм в РИ. И вам не кажется, что ваш американский "варяг" не оправдал ожиданий? Закладываемве с 1933 года "Портеры" имеют водоизмещение всего 1834/2597 т, при несравнимом с вашими эсминцами вооружении. Новики ориентируются не на конвои, а на дальние корабельные дозоры (обнаруживать армаду линкоров) как большие СКР. и поэтому пара 130мм для них чрезвычайно актуальна Актуальна против армад линкоров? Вы не забудьте, что при мизерном количестве новых эсминцев в РИ, да и в вашей АИ, никто… Подробнее »

+++++++++++

+++++++++++

спасибо

спасибо

А можно и спарочку 21-К

текст и картинки по Новикам 1936 года изменены. Там теперь 4 21-К и две Лендера в варианте 1928 года с удлиненным стволом

Хм… получилось весьма Хм… получилось весьма разношерстное артиллерийское вооружение для эсминца — пушки трёх калибров, и ни одна из них не является автоматом, при этом надо учесть два момента: 1) Лендер и 21-К это грубо говоря одно и то же. 21-К — можно считать уменьшенной (и на мой личный взгляд еще и ухудшенной) версией Лендера. Плюсы: выше скорострельность и легче пушка. Минусы: у снаряда нет дистанционного взрывателя, и он имеет меньшей вес и слабое фугасное действие. По этой причине совмещать на одном корабле эти две артсистемы несколько сомнительно, к тому же из-за разных баллистических характеристик возникнут сложности с управлением огнем. 2) Это уже конкретно по рисунку (не вдаваясь в баллистические свойства пушек и могущество их снарядов): размещение артиллерии не оптимально, так как пушки имеют недостаточные сектора обстрела. Носовой Лендер (как зенитка) практически бесполезен. И так, пойдем по порядку. Вот это боковая проекция ЭМ «Железняков» на 1940 год (4-102мм; 2-76мм; 4-12,7мм). Даже не специалисту по артиллерии бросается в глаза явная перегруженность кормовой оконечности пушками, создающая к тому же весьма не благоприятные условия работы для расчетов. Именно с этого рисунка я и рисовал свой АИ ЭМ типа «Новик» (3-102мм; 5-76мм; 4-12,7мм). В своем видении я лишь разгрузил корму, и придал кораблю более… Подробнее »

по теме 76мм против 45мм дело

по теме 76мм против 45мм дело на мой взгляд выглядит немного иначе: 76мм имеет дистанционный взрыватель, а 45мм — ОФС прямого действия. То есть на расстоянии типа 1000..3000 метров, когда самолет на боевом курсе (собирается пикировать, пикирует, собирается пустить торпеду) много лучше 45мм, ибо не надо лихорадочно устанавливать дальность. Досылай патрон и прямой наводкой лупи. Иными словами 21-К это средство противовоздушной самообороны. Причем — единственное доступное в 1935..1937 годах до постановки Боформа в серию. И более того, пока 76 мм повернешь и нацелишь — самолет будет уже в другом секторе. короче, даже если поставить в 76мм орудие ОФС, то максимум успеют выстрелить по реально атакующему самолету 1-2 раза. А вот если самолет летит горионтально, ведет разведку либо планирует бомбить конвой, уже надо ставить заградогонь в зоне в которую вероятно влетит самолет. ЭТО средство нападения на самолеты противника. а не средство самообороны. И невозможность 76мм зенитки стрелять в направлении носа не критична (она все равно не будет нужна при атаке). Кстати, по правде сказать мне без проекции "вид сверху" не удалось понять. где у Вас 5 штук 76мм пушек. может в Пойнте нарисуете стрелочки и цифры?

Доработанная версия АИ Доработанная версия АИ эсминцев типа "Новик" для 1930-1940 годов. Это реальный кораблик (4-102мм; 1-76мм; 1-45мм; 2-12,7мм; 3*3-150ТА): А это то что получилось из него: 3-102мм (выделены зеленым цветом); 3-76мм (синие); 3-45мм (красные); 3*3-150ТА (желтые); в корме на месте минных рельсов можно установить 2 бомбосбрасывателя (их рисовать не стал, только сдвинул зенитку дальше от кормы). Носовая пара зениток стоит на палубе, для чего крылья мостика были подрезаны, оставшаяся часть мостика выделена розовым. Главное тут не в типах пушек, а в их расположении. Их можно расставить в разных сочетаниях (6-76мм Лендера или 6-45мм 21-К), можно заменить на другие типы (6-37мм 70-К), точки установки все равно остануться те же. При снятии ТА №2 появятся еще 2 места (по бортам от него). Если следовать далее принципу "из эсминцев — с сторожевики", то вместо ТА №3 опять же по бортам можно установить 2 бомбомета. А окончательным штрихом превращения его в эскортник будет снятие оставшегося ТА №1 и замена ГК на 3-76мм 34-К или 2-100мм Б-34, в последнем случае на месте возвышенной АУ из числа снимаемых 102мм пушек можно установить еще одну зенитку. В конце эволюции вооружение сторожевика (эскортного миноносца) выглядит примерно так и оно ничуть не хуже зарубежных собратьев: 3-76мм 34-К; 8-37мм 70-К; 2 бомбомета + 2 бомбосбрасывателя. или 2-100мм… Подробнее »

вот теперь у Вас получилось

вот теперь у Вас получилось очень хорошо. снимаю шляпу.

особенно мне понравилась идея обрезания крыльев мостика.

я правда не уверен. что "боковое размещение 76мм пушек возможною это неплохо бы проверить. но если посмотреть на вид спереди. то прочность палубы так близко у борта возможно (!) не позволит ставить пушку

Посмотрел материалы по Посмотрел материалы по семеркам. Оказывается там проблему размещения носовой пары зениток решили несколько иначе, чем было предложено мной в отношении "Новиков". Пара автоматов 70-К была размещена там, где по проекту стояли 21-К. А стояли они на специальных площадках, сразу за полубаком. Вот как это выглядело: Это проектный вариант. А вот что получилось при замене 21-К на 70-К:: Сечение по 70 шпангоуту (согласно нумерации чертежа, см. рисунок выше): А вот пара фотографий, для большей наглядности. Мда… после этого, поразмыслив, пришел к такому выводу: там где я нарисовал на полубаке для АИ "Новиков" пару зениток их конечно можно расположить, но… там просто нет места для таких АУ как 70-К/Бофорс: Синии стрелки показывают на точку предложенную мною для зенитки, а зеленая на платформу для 102мм ГК, которая выступает за пределы палубы. Должен признать свою ошибку относительно высказывания о том что на предложенном варианте можно ставить любые АУ, увы, это явно не так, во всяком случае без серьезных переделок. Носовой парой зениток на полубаке АИ ЭМ типа "Новик" могут быть 21-К/ДШК/Эрликон или им подобные, возможно еще получится впихнуть Лендера (хоть его масса почти равна массе 70-К, но габарит небольшой). Для прочих, таких как 70-К/Бофорс надо или сооружать спонсон (как на кораблях конца XIX века) или искать другое место. P.S. Подскажите пожалуйста, как удалить загруженные по ошибке графические файлы? Ну нету (или… Подробнее »

Во-первых ничто не мешает Во-первых ничто не мешает чуть отодвинуть ее от края, во-вторых там в любом случае потребуется подкрепление палубы (и, возможно, борта) + (скорее всего) установка круглой/полукруглой/овальной платформы (по образу и подобию той что находится на полубаке под орудием ГК). Поймите правильно, я же не ставлю задачей создать чертеж для завода который будет в точности им руководствоваться, рисунок носит схематичный характер, и он не может отражать место установки с точностью до см/мм. К тому же я не отношусь к супер-рисовальщикам, которым ничего не стоит забабахать что угодно даже в 3-Д. Кстати, если Вы считаете что палуба в этом месте не выдежит пушек, то как их выдержат хлипкие крылья носового мостика? А ведь именно там Вы разместили в одном из вариантов 45-мм пушки, вместо пулеметов. Я не кораблестроитель, но считаю что палубу проще укрепить под установку АУ (и надежнее) чем полностью менять крылья, ибо подкрепления их в пределах имеющейся конструкции врядли целесообразны, и палубу под новыми крыльями придется тоже усиливать. Вот потому и решил срезать их (срезана только та часть где в РИ стояли пулеметы). Вообще, вопрос о подкреплениях касается всех новых мест, где ставится вооружение и где ранее была "чистая" палуба. Если же есть сомнения в возможности вообще там что то разместить, то точный ответ может дать только профессиональный кораблестроитель, который… Подробнее »

В носовой части по бортам

В носовой части по бортам расположены 2 Лендера. Именно из-за желания обеспечить максимальные сектора стрельбы (вести зенитный огонь на оба борта, а в корму/нос стрелять максимально возможным числом зениток) на моей версии «Новиков» Лендеры расположены по бортам и их 5 штук, хотя изначально думал о 3-х расположенных в ДП. Далее в корму пушки ГК линейно-возвышенно, обеспечивается сектор стрельбы в корму у внутреннего орудия. И завершает все это одиночный Лендер в ДП, там, где он и был в реальности.

Ну не знаю… вроде бы все расписал…

Если в корме стоит 1 АУ в ДП (а общее число пушек нечетное), то бортовые могут находится только там где раньше были ТА, как в случае с 3-мя так и в случае с 5-ю Лендерами или чем бы то ни было другим вместо них.

Прекрасный вариант, коллега!

Прекрасный вариант, коллега! Хотя, один из ТА возможно уже лишний. Но тока зачем же столь яростно держаться за устаревшего лендера? Как насчёт трёхдюймовой зенитки обр. 28 г.? К 40-му, поменять их на 34К. А всю малокалиберную чепуху (и ККП и сорокапятки) заменить на нормальный лицензионный 20 мм эрликон?

С уважением, Ансар.

А Вы посмотрите мой первый

А Вы посмотрите мой первый вариант, с которого и начался данный диалог о тернистом пути "Новиков" в АИ "Кировская весна".

Почтенный коллега Ханмей! Да, Почтенный коллега Ханмей! Да, я посмотрел все те варианты — в полном восторге. Категорически поддерживаю. Уверен — Вам по силам и собственную АИ забабахать в т. ч. возможно и с участием тех самых эскизов. Наверняка очень интересно могло бы получиться — ведь, сколько человек, столько и мнений, и соответственно вариантов. Что касается непосредственно "новиков" и их вооружения. Скроее всего, по мере насыщения флотов нормальными эсминцами, им неизбежно грозила участь дослуживать до списания уже в классе сторожевиков (либо конвойников при старых линкорах и крейсерах). Т. е. — один ТА, пара орудий ГК и несколько зениток. Каких? Тут всё зависит от политики. Либо сливаем на них старьё (в т. ч. и в качестве дополнительного усиления), либо щедро делимся стандартизованным вооружением в т. ч. новым. Какой вариант и какое вооружение — в своей АИ каждый хозяин-барин. Но, вот бомбосбрасыватели и хоть какоенить поисковое оборудование супротив ПЛ весьма желательны. "…длинноствольные зенитки калибра 76-102мм (а может и 122мм на базе корпусных пушек-гаубиц…" Дык, 102 мм зенитку и так в РИ разрабатывали. До ума только не довели. А надо бы! На базе 122 мм корпусной пушки зенитку не сделать. Конструкция изначально заточена под полностью ручное раздельное заряжание и крайне малоскоростное ручное же… Подробнее »

102мм зенитки да, 102мм зенитки да, разрабатывали, но бросили потому что кинулись исполнять другой приказ — разработать 100мм зенитку для совместимости с только что закупленными Минизини, в итоге потеряли кучу времени (не понимаю что мешало ту же "Советскую Минизини" сделать в калибре 102мм и быстро запустить в серию, либо оставить все "как есть" и подготовить только документацию для заводов и штамповать уже готовую и работоспособную конструкцию АУ). А под "базой корпусной пушки-гаубицы" подразумевалось — ствол (сохранение баллистики) и боеприпасы (унификация с армейскими + "морские зенитные"). Станок и все полагающиеся к нему прочие причиндалы понятно дело нужен другой и затвор с поршневого надо менять на клиновый. В РИ поршень на клин поменяли когда поставили эти пушки на бронетехнику, и заряжание сменили с картузного на раздельно-гильзовое, и все это как раз для повышения скорострельности. В прочем это уже так сказать "дело вкуса", можно и не заморачиваться, ограничиться 76мм в качестве "легких" зениток и 100-102мм в качестве "тяжелых". Если правильно помню (а копаться лень) у амеровской 5-дюймовой зенитки ("лучшая корабельная зенитка ВМВ из числа крупнокалиберных") заряжание тоже было раздельно-гильзовым, но это не мешало им лупить япошек, снаряд с радиовзрывателем стал массово применяться только во второй половине войны, так что стреляли они те ми же шрапнелями что и все прочие. И помогали им в этом системы… Подробнее »

Почтенный коллега

Почтенный коллега Ханмей!

Удивительно совпадение взглядов! Я уже давно пытаюсь донести до коллег идею о приобретении лицензии на Минизини и перекалибровке её на родные 102 мм! Какое там! Руками машут — фигня мол, забывая, что речь идёт о первой половине 30-х раз, и два то, что у итальянцев, на этих самых Минизини все операции были полностью электрифицированы. Т .е. из неё получился бы как минимум превосходный исходный образец — ОСВОЕННЫЙ нашей промышленностью, который можно совершенствовать до бесконечности. Вместо этого — попытка ухватить журавля в небе, в виде абсолютно новой 100 мм зенитки, затянувшаяся на долгие годы, а учитывая начало войны, то фактически уже навсегда.

Тоже самое касательно немецкой 88 мм зенитки обр. 28 г. Я всегда ратовал за идею покупки в 31-ом не упрощённой и удешевлённой её версии в виде 76.2 мм 3-К, а 88 мм оригинала. Освой мы её производство хотя бы в середине 30-х, к началу войны мы бы такой охренительное семейство забацали…

С уважением, Ансар.

В том и дело что с точки

В том и дело что с точки зрения баллистки калибры 100-102-105-107 различаются не катастрофически, и любая АУ выполненная в одном из них может быть перепроектиравана в любой другой. Примеров успешного рассверливания меньших калибров на большие в РИ предостаточно, а уменьшить оный и вовсе не проблема (при сохранении внешнего диаметра трубы получаем более крепкий ствол).

А что до СУАО, то скорее всего именно в отсутствии таковых у нас в то время в полноценном виде и кроется главный "корень зла" всех наших зениток, независимо от их технических данных. Ни одна пушка не будет стрелять "куда надо" если ее наводят практически "на глаз". Попадание в цель при таких условиях будет носить случайный а не закономерный характер.