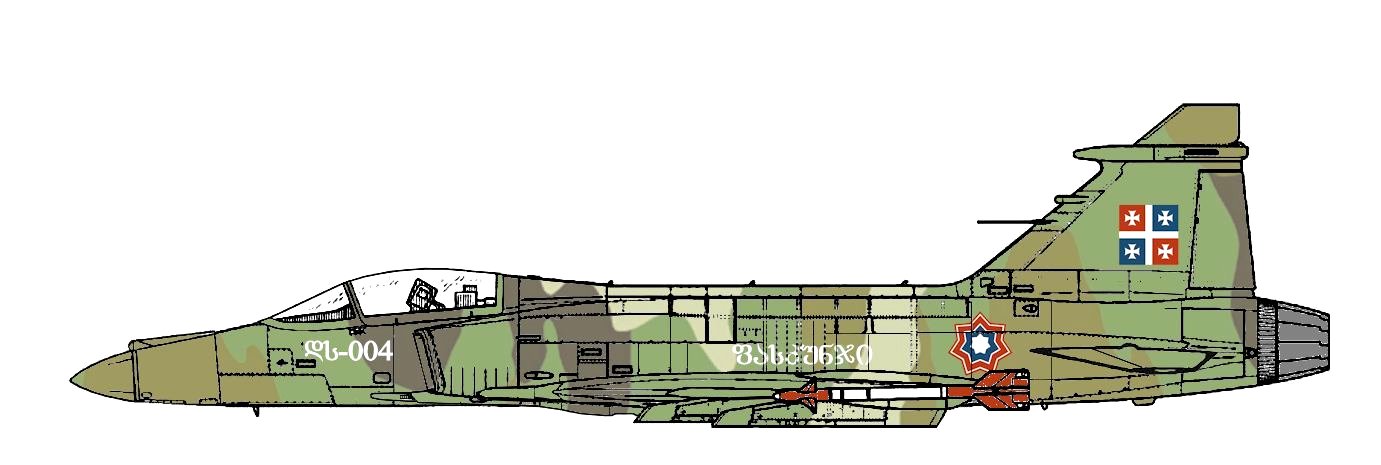

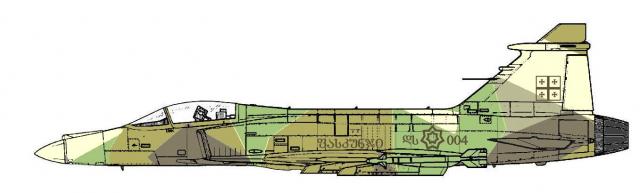

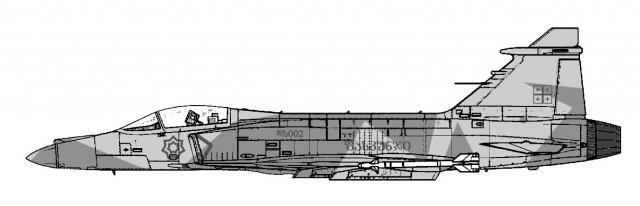

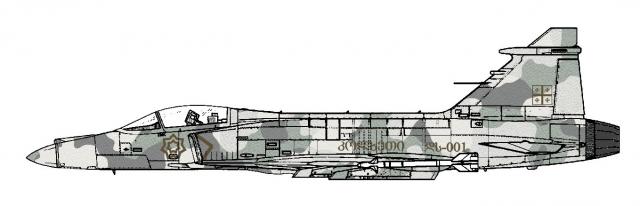

Истребитель ТАМ-97 «Паскунджи» (Мифическая драконообразная птица) в МГК

ТАМ-97 "Паскунджи" впервые совершивший полет в 1989 г., в настояшее время является основой истребительной авиации ВВС Грузии, заменив старые самолеты семейства Нортроп F-5.

Спроектированный в соответствии с требованиями грузинских ВВС как истребитель четвертого поколения, "Паскунджи" представляет собой эффективный многоцелевой боевой самолет поколения "4+", способный выполнять задачи ПВО и уничтожать наземные цели.

Характерной чертой использования истребителей в Грузии является их максимальная приспособленность к условиям горной местности с ее ограниченными равнинными пространствами. Самолеты должны отличаться высокими взлетно-посадочными характеристиками, дающими возможность взлетать с коротких ВПП и отдельных участков автострад, простотой технического обслуживания, в результате чего с самолетами может работать менее квалифицированный наземный персонал. Кроме того истребители должны были быть максимально универсальными.

Фирма «Тбил Авиа Мшени» ТАМ спроектировало легкий дозвуковой штурмовик/истребитель ТАМ 79/83 "Марджани", первый вариант которого поставлялся грузинским ВВС в 1984-86 г.г. Приблизительно в это же время в ВВС встал вопрос замены первых истребителей F5A полученных в середине 60-х. Фирма Нортроп на тот момент разрабатывала новую Мк. истребителя этого семейства F5G/F20 Tigershark который заинтересовал командование грузинских ВВС.

Параллельно КБ фирмы ТАМ в 1981 г начало разработку своего перспективного истребителя с двигателем General Electric F404-GE-100А.

В конструкции самолета почти 25% деталей планера должны изготавливаться из композиционных материалов, главным образом армированных стеклопластиков. На крыле располагались четыре узла для подвески: бомб и управляемых ракет (УР) класса "воздух — поверхность". На концах крыла находились направляющие для УР класса "воздух — воздух". Предусматривались 2 встроенные 30-мм пушка. Самолет должен был обладать высокой живучестью, маневренностью и сравнительно небольшими размерами, эксплуатироваться с неподготовленных ВПП или участков шоссейных дорог. Нормальная взлетная масса должна была быть в пределах 8000 — 9000 кг.

В марте 1983 г. командование грузинских ВВС выработало требования к новому истребителю, рассматривалась вероятность закупки истребителей Дассо Авиасьон "Мираж" 2000, Дженерал Дайнэмикс F-16 "Файтинг Фолкон", Макдоннелл-Дуглас F/A-18А/В "Хорнит" и Нортроп F-20 "Тайгершарк". Кроме того в правительстве, решили, что фирма ТАМ может предоставить свой вариант на рассмотрение.

В результате сравнения оценок, было признано нецелесообразным использование подфюзеляжного воздухозаборника. Подфюзеляжный воздухозаборник создал бы проблему попадания в двигатель посторонних предметов. Таким образом с дистанции сошел Дженерал Дайнэмикс F-16 "Файтинг Фолкон"

В конце июня 1984 г. руководство ТАМ приняло решение о постройке двух опытных истребителей ТАМ-Ех-85. В сентябре 1986 г. начались стендовые испытания системы управления будущего самолета и его гидравлической системы, а в январе 1987 г. состоялось первое стендовое испытание планера с двигателем.

В ноябре 1986-го окончательно аннулировали программу F-20. Как сказано в пресс-релизе фирмы "Нортроп" "…нет необходимости в дальнейших инвестициях в программу разработки F-20."

Стендовые испытания завершились к середине 1987 г., после чего фирма ТАМ приступила к постройке первого опытного самолета. В феврале 1988 г. состоялся первый показ макета самолета руководству ВВС и журналистам.

26 апреля 1988 г. на заводе ТАМ состоялась презентация первого опытного истребителя ТАМ-Ех-85 "Паскунджи. Предполагалось, что летные испытания самолета начнутся летом того же года, но проблемы, выявленные в авионике и системе управления периодически переносили дату первого полета.

Для большей уверенности фирма ТАМ решила провести дополнительные испытания на пилотажном стенде. В марте 1989 г. фирма приступила к наземным испытаниям двигателя на опытном истребителе.

Наконец, 9 декабря 1989 г. опытный самолет, пилотируемый летчиком-испытателем Арсеном Кабабчяном, выполнил первый полет.

До этого летчик отработал на пилотажном стенде свыше 1000 ч. В шестом полете (2 февраля 1990 г.) во время посадки на заводском аэродроме в истребитель разбился. Летчик-испытатель катапультировался и сумел остаться невредимым.

Авария вызвала длительную задержку в программе создания истребителя.

В июле 1990 г. Министерство обороны Грузии выдало фирме ТАМ заказ на проектирование двухместного варианта истребителя "Паскунджи.

Руководство ВВС, со своей стороны, потребовало провести дополнительные летные испытания, чтобы определить степень соответствия самолета требованиям ВВС.

4 мая 1991 г. выполнил первый полет второй опытный истребитель. В конце декабря того же года начались полеты третьего опытного самолета, оснащенного полным комплексом авионики, но без РЛС. В конце марте 1992 г. приступили к летным испытаниям самолета с установленной РЛС.

Наконец, в конце октября 1991 г. полетел четвертый опытный самолет, который по составу оборудования и систем максимально соответствовал серийному истребителю. Испытания показали, что взлетно-посадочные характеристики превзошли запланированные.

К середине 1992 г. фирма ТАМ объявила о завершении испытаний. В связи с этим командование ВВС решило, что истребитель "Паскунджи" может быть принят на вооружение, поскольку во время испытаний многие расчетные характеристики были улучшены. В сентябре 1992 г. было дано разрешение на создание двухместного самолета. Тогда же между фирмой ТАМ и Министерством обороны был подписан контракт на производство истребителей.

В начале марта 1993 г. к четырем опытным самолетам присоединился первый предсерийный истребитель. В начале июля 1993 г. все пять истребителей были передан ВВС для эксплуатационных испытаний.

В течение 1993-1996 г.г. продолжались летные и эксплуатационные испытания самолетов. К 1996 г. опытные и предсерийные истребители "Паскунджи" успешно прошли испытания на отработку сброса УР класса воздух — воздух и воздух — поверхность. Выполнялись испытания по выходу из штопора и полеты на больших углах атаки.

Фирма ТАМ провела большой объем статических и усталостных испытаний планера самолета. Усталостные испытания проходили в течение пяти лет.

Первый серийный истребитель названный ТАМ 97А «Паскунджи» ВВС Грузии приняли на вооружение в январе 1998 г. Двухместный вариант назывался ТАМ 97В.

По первоначальным планам ВВС, к 2001 г. на вооружение планировалось принять 60 истребителей "Паскунджи", должны были заменить истребители Нортроп F5-A/B/E/F в пяти эскадрильях. Таким образом, в середине 2001 г. в составе ВВС Грузии не осталось истребителей семейства Нортроп F5

В основу эксплуатации истребителей "Паскунджи" положена концепция, предусматривающая возможность базирования на рассредоточенных аэродромах, согласно которой, в случае войны все авиабазы должны полностью опустеть; каждая эскадрилья рассредоточит свои самолеты на небольших площадках в различных точках страны, для их взлета будут служить прямые участки шоссе.

Требование этой концепции оказало существенное влияние на выбор соответствующего оборудования и способы эксплуатации. Истребители «Паскунджи» должны взлетать и садиться на ВПП длиной не более 1000 м и шириной 15 м. Предполетная подготовка должна выполняться в относительно примитивных условиях, но при этом она должна быть простой и быстрой. Выполнить такое условие оказалось очень сложным, но фирма ТАМ успешно справилась с поставленным заданием.

Подобный опыт эксплуатации подразумевает, что самолет должен часто менять место базирования и, в идеале, никогда не возвращаться туда, откуда вылетел. По мнению ее разработчиков, это затруднит противнику определение координат резервного аэродрома.

В идеальных условиях для подготовки к повторному вылету истребителя "Паскунджи" в варианте перехватчика требуется около 15 мин, а ударного варианта — 25 мин.

При разработке самолета время подготовки к повторному вылету, надежность и простота в обслуживании были среди основных требований.

Самолеты ТАМ 97А/В имеют в наличии выдвижную штанги топливоприемника для заправки топливом в полете (размещена в передней части фюзеляжа, перед кабиной пилота)

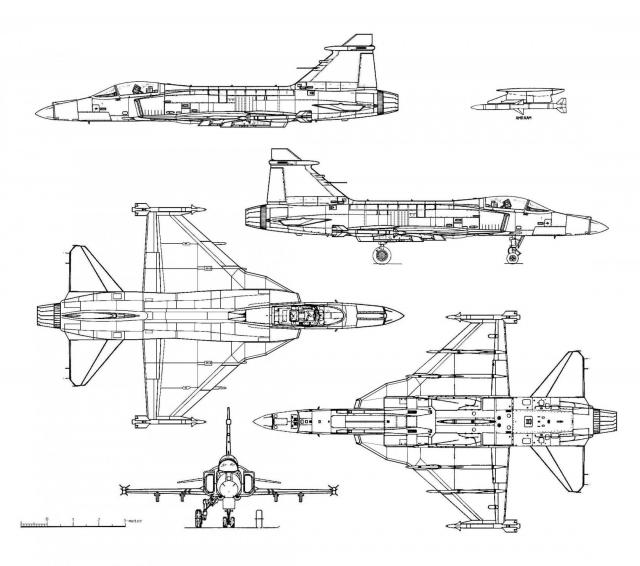

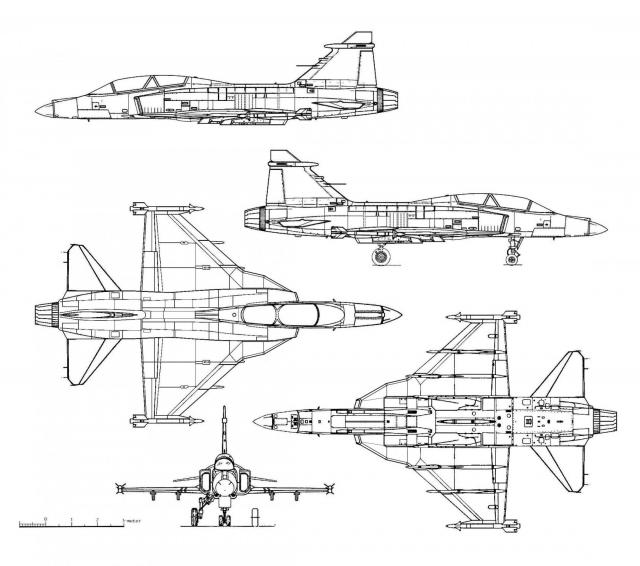

Конструкция самолета

Одноместный истребитель ТАМ97А, выполненный по стандартной схеме, имеет низкорасположенное трапециевидное крыло, трапециевидный цельноповоротный стабилизатор и один ТРД.

Основные опоры шасси имеют по одному пневматику, убираются вперед в подфюзеляжные отсеки, оснащены углеродными тормозами и автоматами скольжения. Передняя опора с двумя пневматиками самоориентирующаяся, убирается назад.

Фонарь кабины выполнен из акрилового стекла толщиной 9 мм. Лобовое остекление имеет толщину 26.5 мм и способно выдерживать попадание птицы массой 1 кг при скорости 1000 км/ч

В кабине экипажа установлено катапультное кресло Мартин-Бейкер 10LS. Угол наклона спинки кресла 27 град.. Оно обеспечивает:

- покидание самолета во время стоянки;

- покидание самолета в диапазоне высот от 0 до 16000 м;

- покидание самолета при скорости до 1 150 км/ч на малой высоте и при скорости, соответствующей числу М = 1,5 на большой высоте;

- покидание самолета на высоте 100 м при перевернутом полете;

- покидание самолета на высоте 700 м во время вертикального пикирования;

- покидание самолета в диапазоне перегрузок от +6 до -3.

Для разрушения фонаря во время катапультирования используется детонирующий шнур. Кресло имеет один основной и два дополнительных пороховых ускорителя, работающих последовательно.

Силовая установка самолета состоит из одного ТРД General Electric F404-GE-100А взлетной тягой 5510 кг (8220 кгс — на форсажном режиме).

Вооружение

В состав вооружения истребителя ТАМ97А/В входят 2 встроенные одноствольные 30-мм пушка Аден с боезапасом по 100 снарядов. Пушки расположены в нижней части фюзеляжа. Для пушки применяется автоматическая систему прицеливания, совмещенная с РЛС и автопилотом. Автоматический прицел следит за целью и вычисляет дальность и угол упреждения. Как только летчик начинает стрельбу, бортовая РЛС отслеживает траекторию снарядов, а автопилот удерживает самолет в нужном положении. Система обладает высокой надежностью и точностью, позволяет вести огонь на больших дистанциях, днем и ночью, а также в плохую погоду.

Для поражения наземных целей используются телеуправляемые УР класса "воздух -поверхность" Хьюз AGM-65A/B "Мейврик", Ракета AGM-65B отличалась наличием режима увеличения изображения цели, что позволяло захватывать цель на расстоянии в два раза большем, чем это делала ракета AGM-65A. Дальность полета ракеты 3 км, но представители ВВС Грузии утверждают, что эффективная дальность пуска против цели типа "танк" достигает почти 6 км.

На четырех подкрыльных и одном подфюзеляжном узлах подвески самолет может нести шесть блоков с НАР

Для поражения воздушных целей самолет "Паскунджи" может нести УР малой дальности Рейтеон AIM-9L "Сайдуиндер" с тепловой головкой самонаведения, и УР средней дальности AMRAAM AIM-120,

Истребитель может нести четыре УР AIM-120 и одновременно атаковать четыре цели. При этом РЛС способна сопровождать еще 10 целей.

На двух пилонах под крылом и на одном подфюзеляжном пилоне могут подвешиваться три ПТБ емкостью по 530 л или один ПТБ емкостью 1275 л (только под фюзеляжем).

С двумя УР AIM-120, двумя УР AIM-9L и двумя подвесными топливными баками самолет "Паскунджи" может в течение 2 ч патрулировать на расстоянии 370 км от базы. Заправка топливом в полете позволяет значительно увеличить время патрулирования.

С тремя бомбами калибром 454 кг при выполнении полета по профилю "малая — малая — малая высота" боевой радиус самолета составляет почти 600 км. Если он несет две подобные бомбы и ПТБ, то боевой радиус увеличивается до 800 км.

Модификация TAM97A

Размах крыла, м 8.00

Длина самолета, м 14.10

Высота самолета, м 4.50

Масса, кг

пустого 6800

нормальная взлетная 9800

максимальная взлетная 12000

Тип двигателя 1 ТРД General Electric F404-GE-100А

Тяга, кН

нефорсированная 1 х 55.00

форсированная 1 х 82.00

Максимальная скорость, км/ч:

у земли 1400

на высоте 2125 (М=2.0)

Перегоночная дальность., км 3.500

Боевой радиус действия, км

на малой высоте 370

на большой высоте 800

Скороподъемность, м/мин 4700

Практический потолок, м 19000

Макс. эксплуатационная перегрузка 9

Экипаж, чел 1

Вооружение: две 30-мм пушка ADEN

Боевая нагрузка — 5200кг на 7 узлах подвески

1. Никаких пяти С-20 не было. В книге Михеева и Катышева «Сикорский» (СПб, Политехника, 2003) приведены все заводские номера самолетов постройки РБВЗ. Под С-20 отведен ровно один номер: 267.

2. Да, никакого С-22 в природе не существовало, разве что на чертежной доске. Исходя из того же перечня, серийного номера под С-22 нет.

Ну и до кучи 3: «Илья Муромец» никогда не носил обозначение С-22. Ему должны были назначить номер 13, но когда Шидловский узнал об этом, то категорически запретил, потому что авиаторы — люди суеверные. Так и повелось, что все «Ильи Муромццы» были вне индексной системы Сикорского, модели обозначались буквами, серии (или модификации в рамках серии) численными индексами после буквы.

Вот по этому я и предпочитаю Маслова, а не Шаврова.

Прошу прощения, но не могу удержаться:

Sunbeam — более правильно читать «сунбим».

Как читается «селмсон» — я не знаю.

Возможно, не спорю. Транскрипция, в данном случае, моя собственная ))).

Да всё нормально! 😀

Санбим — солнечный луч. Вспоминайте старую «бониэмовскую» «Сани» — «солнечно».

Ирония?

Можно и «Вейтин фо зе сан».

Можно. Но по статистике про «Бони М» у нас знает больше народа, чем про «Дорз».

«Сальмсон», похоже, по французски произносится как «Самсон», при чем «а» такое себе, среднее между а и э. Ну, нафиг, у нас принято писать «Сальмсон» и точка. Тем более, что завод такой у нас был, и так назывался. Да и по прафилам практической транскрипции оно так.

«Хаус оф райзин сан»?

Помнится, мы с Вами уже беседовали про «Гудзон» и «Мазду»…

Тогда уж надо давать имя в оригинале.

Автор и дал.

Вот когда Вам придется писать книгу в тыщу страниц, где таких будет дофига, тогда поймете, что практическая транскрипция — это хорошо и правильно, а постоянно переключать язык — неудобно, не говоря уже о проблемах со склонением сопряженных с иностранным словом частей предложения.

Но здесь другой случай. В Москве был завод «Сальмсон», и во всей переписке именно так и писался, русскими буквами (ну, разве что с твердым знаком на конце).

Там, где пишу я, там через слово —

матпо-иностранному. А объемы приличные… 😀P.S. Обмен мнениями состоялся, я Вас понял. Не со всем согласен, но понял.

На мой взгляд, фотографиям соответствует.

Во-первых, модель не доделана. Во-вторых, видно, что колеса фотографиям не соответствуют. По чертежам делать не правильно, они в то время были очень приблизительные, тем более для опытных образцов. Поэтому их надо выверять по фотографиям.

«Виккерсы» и «шпандау» в 1916-1918 годах тоже не фюзеляжные.

«Кольт», как синхронный пулемет, та еще бяка, но тут претензий к Сикорскому быть не может. Что у него было в распоряжении, то и поставил. В том числе и хоть как-то работающий синхронизатор (а вот работал бы синхронизатор Дыбовского с «кольтом» это еще вопрос).

Прошу прощения — неудачно выразился. Имел в виду — «закрепленные непосредственно на фюзеляже». «Кольт» же фактически висел в воздухе. Говоря о синхронизаторе Дыбовского я как раз установку «Виккерса» и имел, вместо «кольта». Что касается модели Былкина то она содержит один скрытый момент, которого не было в реальности — идеально гладкая обработка древесины. У Сикорского такая наблюдается на S-33, но на С-20 не заметно (хотя, конечно же, это во-многом внешнее восприятие — фотографии-то черно-белые и качество их соответствующее). Вторая модель по-моему ближе к тогдашнему отечественному авиапрому в качестве изготовления. Хотя, конечно же, это все субъективно.

Сискорский поставил то, с чем был знаком. Откуда ему было взять установку с «Виккерсом»? С-20, судя по всему, был инициативной разработкой завода, синхронизаторы на «Ньюпорах» проходили по другому ведомству.

Древесина там разве что в стойках бипланной коробки. Всё остальное полотно или металл. Непринципиальный момент, на мой взгляд. Где Вы на модели Былкина усмотрели негладкость древесины — ума не приложу.

Наоборот — у Былкина она очень гладкая. Впрочем, это мне кажется…

помнится читал в МК статью про С-20. там скорость около 160 км/ч описана.

190 км/ч — это от Шаврова, наверное, повелось. Маловероятная скорость, разве что Сикорский какой-то специальный профиль для крыла нашёл с минимальным сопротивлением. Но Шавров ссылается на ЦГВИА.

Hanriot HD.1 с тем же Роном вроде как развивал 184 км/ч, а Fokker D.VI с его копией Оберурселем (мощностью даже не 120, а 110 л.с.) — и все 196 (правда, он безрасчалочный). По сравнению с Анрио, С-20 несколько легче и имеет меньшую площадь крыла, так что… возможно, 190 км/ч не такая уж и фантастика? Тем более нельзя исключать, что эту скорость он развил без вооружения.

Про «Анрио» я и забыл. Хороший аналог.

Плюс скорость, наверняка получили у земли (у того же «Анрио» скорость на двух километрах уже только 178 км/ч). Плюс высокое качество изготовления прототипа. В серии было бы меньше.

КПИ-5 имел при 100 л.с. максималку 198 км/ч (на оригинальном плане 198) хотя да, там аэродинамика сильно получше чем у С-20 будет. Но, с С-22 (или как там его) — непонятно. То это переделка С-20, то это уже прям другой ероплан. Если он сильно отличается (чего мы знать не можем), то тогда мог и Сальмсон по идее стоять.

Кстати, везде пишут — С-22. А не С-20-2?