Электронные стражи Альбиона: зенитная ракета «Студж»

Содержание:

История создания

В 1944 году, британский флот наконец-то перешел в долгожданное наступление на Тихом и Индийском Океанах – и вскоре столкнулся с проблемой камикадзе. Первые же атаки наглядно продемонстрировали британским морякам, что их противовоздушная оборона, созданная на основе опыта боев в Атлантике и Средиземном Море, не эффективна против этой новой угрозы. Главной проблемой было то, что сам по себе принцип действия камикадзе шел вразрез с основной доктриной корабельной противовоздушной обороны, заключавшейся в том, чтобы в первую очередь сорвать атаку. Камикадзе нельзя было отпугнуть риском уничтожения, и нельзя было заставить отказаться от атаки, просто нанеся ему повреждения. Единственным способом сорвать атаку камикадзе, было его уничтожить.

Стандартные автоматические зенитные орудия, 40-миллиметровые “Бофорсы” и “Пом-Помы” не обладали достаточной поражающей силой снаряда, чтобы уничтожить камикадзе до столкновения. Тяжелые универсальные орудия были на это способны, но им не хватало скорострельности и скорости наведения. В попытке решить проблему, британцы (как и американский флот) начали спешно разрабатывать 76-миллиметровое автоматическое орудие, но также обратили внимание и на другие, более радикальные подходы.

Одним из наиболее перспективных решений были управляемые зенитные ракеты. В 1944 году, Министерство Снабжения Великобритании (возможно, по просьбе флота) обратилось к фирме “Fairey Aviation” с просьбой разработать дизайн управляемой зенитной ракеты, достаточно простой для скорейшего развертывания. Некоторые источники утверждают, что изначальный запрос был армейским, и относился всего лишь к теоретической возможности создать подобное оружие, но руководство “Fairey” решило пойти дальше и представило готовый проект. В любом случае, Министерство Снабжения сочло проект перспективным и дало добро на разработку. Ракета получила название “Студж” (англ. Stooge – марионетка), что вполне соответствовало ее концепции как беспилотного, управляемого на расстоянии снаряда.

Конструкция

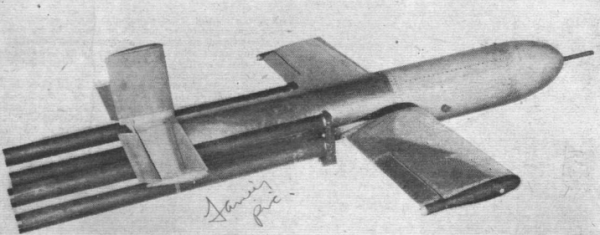

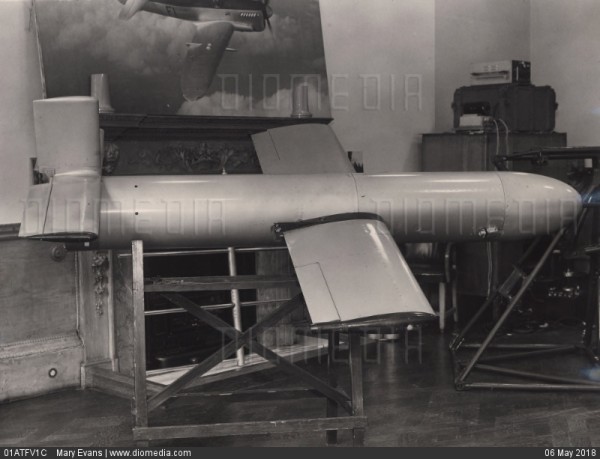

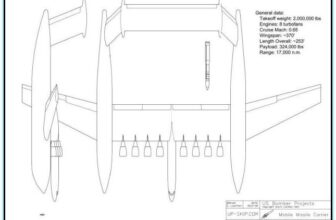

В отличие от большинства зенитных ракет Союзников, “Студж” имел весьма консервативную компоновку. Внешне, ракета напоминала небольшой аэроплан с низко расположенным крылом и цилиндрическим фюзеляжем. Длина ее достигала 2,23 метра, размах крыла – 2,08 метра. Диаметр фюзеляжа был равен 320 миллиметрам. Полностью снаряженная, она весила 335 кг.

Цилиндрический фюзеляж с несущей обшивкой собирался из двух половин. Головная часть фюзеляжа (включавшая всю систему управления) делалась из дюрали, хвостовая (вмещавшая ракетные двигатели и подверженная сильной тепловой нагрузке) изготавливалась из мягкой стали. Обе половины соединялись литым центральным кольцом, которое служило “становым хребтом” ракеты, воспринимая на себя все нагрузки от двигателей и крыла. Крыло также состояло из двух частей, трубчатые лонжероны которых при сборке продевались через паз в центральном кольце и просто вдвигались друг в друга. Крыло было изготовлено из дюраля, за исключением нервюр из магниевого сплава. Из дюрали же делалось и горизонтальное хвостовое оперение (вертикальный стабилизатор, вмещавший приемную антенну, был пластиковым).

Конструкция ракеты была максимально простой и была разработана из расчета на легкость в обслуживании и быстроту предстартовой подготовки. Все элементы конструкции крепились друг к другу при помощи втулок и защелок. Требованием флота было, чтобы четыре обученных механика могли полностью собрать ракету за полторы минуты, и, судя по документам, “Студж” этим требованиям вполне удовлетворял.

В движение «Студж» приводили четыре 5-дюймовых твердотопливных ракетных двигателя типа «Суэллоу» (англ. Swallow — чайка), установленные в хвостовой части. Сопла двигателей выступали за кормовой срез фюзеляжа, их тяга могла регулироваться посредством установки сопел разного диаметра. Время горения двигателей составляло порядка 40 секунд, и они позволяли ракете развивать скорость до 850 километров в час (обычно, впрочем, скорость не превышала 500-600 км/ч). Расчетный радиус действия “Студжа” достигал примерно 10 километров, досягаемость по высоте – до 10000 метров.

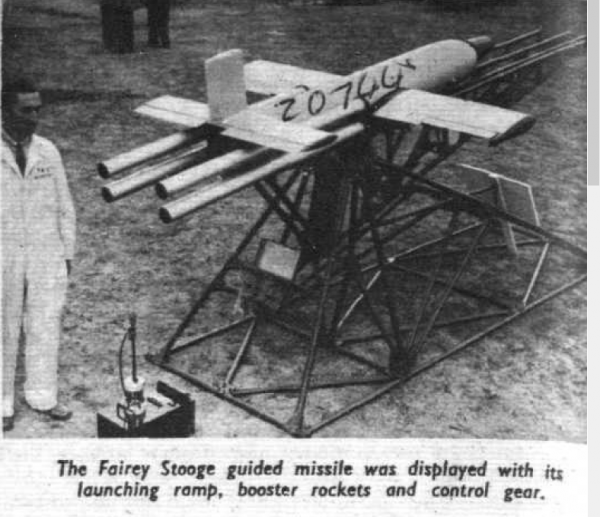

Поскольку тяги этих медленно горящих ракет не хватало для отрыва сравнительно тяжелого аппарата от направляющих, «Студж» был оснащен стартовыми ускорителями. Их роль играли четыре стандартные 3-х дюймовые ракеты RP-3, закрепленные по бокам фюзеляжа в задней части. Крепежные рамы ускорителей также служили стартовыми опорами для ракеты на пусковой установке. Развивая тягу в 2500 кгс в течение 1,6 секунд, ускорители поднимали «Студж» с направляющих. После выгорания, ускорители вместе с крепежными рамами отстреливались при помощи пироболтов.

При проектировании ускорителей выявилась проблема: длина ракет RP-3 оказалась больше длины кормовой части фюзеляжа, и ракеты выступали почти на метр за кормовой оконцовкой “Студжа”. Это сильно смещало центр тяжести ракеты назад, угрожая потерей продольной стабильности. Чтобы решить проблему, в носовой части ракеты установили чугунный противовес, который сбрасывался при помощи пироболтов одновременно с ускорителями.

В полете, ракета управлялась элеронами на законцовках крыла, и рулями высоты на хвостовом оперении. Руля направления не было – управление по курсу осуществлялось разнонаправленной работой рулей высоты и элеронов. Ракета могла исполнять маневры с перегрузкой до 7-8 g. Автопилот, включавший позиционный и дифференциальный гироскоп, контролировал угол наклона ракеты в соответствии с положением джойстика оператора, а также отвечал за продольную стабильность ракеты, если угол тангажа превышал 80 градусов.

Управление ракетой было радиокомандным. Летящий “Студж” визуально отслеживался оператором, который командами “вправо-влево, вверх-вниз” направлял ракету к цели. Для того, чтобы оператор мог точнее отслеживать полет ракеты, на законцовках ее крыльев крепились трассеры.

Система командного управления была основана на сопоставлении продолжительности сигналов на двух командных частотах. Сигналы модулировались акустическими тонами. Две пары частот отвечали, соответственно, за команды “вправо-влево” и “вверх-вниз”. Контрольная станция оператора непрерывно передавала сигналы на обеих парах частот. Для управления полетом ракеты, оператор использовал джойстик.

Если продолжительность сигналов на обеих частотах в каждой паре совпадала (при нейтральном положении джойстика), то оба сигнала “гасили” друг друга. Система управления воспринимала это как «нулевую» команду, и ракета продолжала двигаться под управлением автопилота.

Если же сигналы в паре расходились по продолжительности (при смещении джойстика оператором), то чувствительное поляризованное реле в системе управления замыкалось в том или ином направлении, приводя в действие сервомотор. Использование поляризованного реле позволяло обойтись максимально простой механикой, имея всего по одному двигателю на каждую рулевую плоскость. Согласно имеющимся данным, вся аппаратура ракеты была чисто электрической, с питанием от бортовых аккумуляторов.

Схема применения

Запускали «Студж» с трехметровой наклонной рампы. Перед пуском, к установленной на рампе ракете подключали внешнее питание с помощью кабеля, воткнутого в разъем на ее левом боку. Внешнее питание позволяло прогреть электронные лампы системы управления и раскрутить с помощью электродвигателя гироскоп, не тратя на это ограниченный заряд аккумуляторов ракеты. Пусковая рампа нацеливалась под нужным углом горизонтального и вертикального наведения, так, чтобы взлетевшая ракета как можно раньше оказалась в поле зрения оператора.

Когда оператор подавал команду “пуск”, все тот же кабель внешнего питания использовался для одновременного поджига ускорителей, маршевых двигателей и трассеров ракеты. “Студж” взлетал с направляющей с ускорением около 8 g. К моменту выгорания ускорителей (примерно 1,7 секунды после старта), скорость ракеты достигала 426 км/ч. Отгоревшие ускорители и носовой противовес отстреливались пироболтами через 2 секунды после старта. Сразу же после запуска, ракета двигалась на автопилоте. Только примерно через секунду после отделения ускорителей, система управления разблокировала для оператора контроль рулей высоты. Еще через три секунды (т.е. примерно через 6 секунд после старта), система управления разблокировала контроль элеронов. Эта задержка была вызвана необходимостью гироскопов стабилизировать ракету после отделения ускорителей.

Летящий “Студж” отслеживался оператором визуально, при помощи оптического визира. Согласно описанию методики его (предполагаемого) применения, оператор должен был вывести ракету на высоту полета цели – сообщаемую зенитным директором – выровнять ее полет, и затем по горизонтали направить ракету навстречу цели. Неясно, как именно предполагалось определять собственную высоту полета “Студжа”. Возможно, ракета должна была быть оснащена бортовым альтиметром и ретранслировать данные о высоте полета ответным радиосигналом. Возможно также, что полет “Студжа” предполагалось отслеживать вторым зенитным директором. В любом случае, методика наведения ракеты выглядела явно переусложненной, и выдавала отсутствие опыта у разработчиков. Доведись “Студжу” принять участие в боевых действиях, и он, вероятно, наводился бы более простым методом “трех точек”, с приведением ракеты к линии визирования цели.

Экспериментальные ракеты не несли боевого заряда. Боевые должны были оснащаться осколочно-фугасной боевой частью, вероятно, с радиолокационным или фотоэлектрическим неконтактным взрывателем.

Испытания

Летные испытания ракеты начались спустя всего семь месяцев после начала проектных работ. Они проводились на ракетном полигоне Эберпорт в Южном Уэльсе, принадлежавшем Министерству Снабжения. Война к этому времени уже успела закончиться, но Министерство Снабжения решило продолжить работу над “Студжем” уже как над чисто исследовательской программой.

Первый пуск состоялся осенью 1945 года. Он был чисто бросковым – прототип ракеты был запущен без автопилота и системы управления, с рулевыми плоскостями, зафиксированными в одном положении. По результатам первого, и последующих испытаний, в конструкцию ракеты вносились определенные изменения. Последующие пуски выполнялись уже с использованием автопилота, затем – системы управления. Кульминацией их стал шестой пуск (предположительно летом 1946 года), в ходе которого прототип ракеты прошел 4,8 километров на высоте 500 метров, идеально подчиняясь командам оператора. Ракета, по единодушному мнению наблюдателей, могла бы пролететь и больше, но ограниченные размеры полигона вынудили прервать эксперимент.

Всего фирмой “Fairey” было изготовлено двенадцать “Студжей”. Те ракеты, которые не были задействованы на испытаниях Министерства Снабжения, активно демонстрировались на авиационных выставках. Так, в 1947 году, полностью снаряженный “Студж” вместе с пусковой установкой и контрольной системой был выставлен на аэродроме Радлетт – как пример современных технологий вообще, и достижений “Fairey Aircraft” в частности. Рекламируя свое изделие, фирма “Fairey” красочно расписывала перспективы не только военного, но и мирного применения – например, для забрасывания спасательных тросов на терпящие бедствие суда, или прицельной “бомбардировки” противопожарными реагентами очагов крупных возгораний.

Однако, все эти воодушевляющие перспективы не могли замаскировать главного: в качестве, собственно, оружия, “Студж” оказался бесперспективен. Авиационная компоновка для зенитных ракет ближнего действия была совершенно явно тупиковым направлением, и ограниченные возможности “Студжа” позволяли ему эффективно бороться только с винтовыми самолетами. Основной же перспективной угрозой, британский флот считал вовсе не камикадзе – и даже не обычные пикировщики и торпедоносцы – а высотные бомбардировщики, сбрасывающие с большой высоты управляемые бомбы и атомное оружие. Для защиты от такой угрозы, требовались сверхзвуковые зенитные ракеты намного большего радиуса действия, и громоздкий дозвуковой “Студж” более не был нужен. В 1947 году, Министерство Снабжения решило закрыть программу. Наработанные по программе данные были использованы в последующих проектах “Fairey Aviation”, включая УРВВ “Fairey Fireflash”.

Источники

- British rocketry during World War II — John Becklake, AAS History Series, Vol. 14 (1993)

- British Secret Projects 4: Hypersonics, Ramjets and Missiles — C. Gibbons, T. Battler, Midland Publishing (1997)

- Fairey’s first guided missile — Flight, 17 April 1947, pp. 344—345

- The Early Development of Guided Weapons in the United Kingdom, 1940-1960 — S.R. Twigge, Harwood Academic Publishers (1993) — самой книги у меня нет, данные по цитатам в других источниках.

- Особая благодарность коллеге Tungsten’u за вычитку!

источник: https://fonzeppelin.livejournal.com/62769.html

Я гдето читал что для таких

Я гдето читал что для таких вот инвалидов —без рук и ног был спецприют.Даже какойто художник их рисовал не помню фамилию.

Может кто знает.

Доклад МВД СССР в Президиум Доклад МВД СССР в Президиум ЦК КПСС о мерах по предупреждению и ликвидации нищенства 20.02.1954 Секретно В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М. товарищу ХРУЩЕВУ Н.С. МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. За время действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1951 года «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» органами милиции в городах, на железнодорожном и водном транспорте было задержано нищих: во 2-ом полугодии 1951 года — 107 766 человек в 1952 году — 156 817 человек в 1953 году — 182 342 человека Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70 %, лица, впавшие во временную нужду, — 20 %, профессиональные нищие — 10 % и в их числе трудоспособные граждане — 3 %. Приведенные данные не свидетельствуют о действительном количестве нищенствующих в стране, так как многие из них задерживались органами милиции по нескольку раз. Так, по городу Ленинграду до 5 раз задерживалось 2160 нищих, до 30 раз — более 100 человек, по гор. Горькому свыше двух раз задерживалось 1060 человек, по Сталинабаду — 50 человек и т.д. Органы социального обеспечения и местные Советы депутатов трудящихся не уделяют должного внимания работе по предупреждению и ликвидации нищенства, плохо занимаются устройством нищих в дома инвалидов и престарелых, их трудоустройством, а также делом определения им пенсий и патронирования. Так, из числа задерживаемых нищих по г.г. Москве, Ленинграду и Ростову трудоустраивается и помещается в дома инвалидов и престарелых не более 2–3 %. Одной из основных причин… Подробнее »

А вот здесь человек

А вот здесь человек действительно пытался разобраться в теме http://poltora-bobra.livejournal.com/72746.html

«СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ МОЛЧАТЬ О ТОМ «СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ МОЛЧАТЬ О ТОМ ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ЖИВУТ НАШИ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ»: Документы РГАНИ о социальном кризисе в СССР в середине 1950-х гг. Найдено документов: 16 20.02.1954 Доклад МВД СССР в Президиум ЦК КПСС о мерах по предупреждению и ликвидации нищенства 10.04.1954 Сообщение Е.А. Фурцевой Н.С. Хрущеву о проведении мероприятий по борьбе с нищенством в Москве 05.11.1954 Сводка полученных редакцией «Правды» писем о «недочетах сложившейся на практике системы заработной платы и о нарушениях принципа оплаты по труду» 06.04.1955 Сводка писем в ЦК КПСС в связи с постановлением Совета Министров СССР от 22 января 1955 г. «Об упорядочении выплаты пособий по временной нетрудоспособности и выдачи больничных листов» 25.04.1955 Обзор писем в ЦК КПСС, в которых указывается на тяжелые материальные условия в связи с ухудшением снабжения продовольственными товарами 24.11.1955 Сводка писем в ЦК КПСС о неудовлетворительном снабжении населения продовольственными товарами первой необходимости 16.05.1956 Обзор жалоб, поступивших в ЦК КПСС в связи с предстоящим размещением среди населения Государственного займа развития народного хозяйства СССР 18.05.1956 Сводка поступивших в Президиум Верховного Совета СССР писем граждан с ходатайствами об оказании содействия в трудоустройстве 21.08.1956 Сводка поступивших в ЦК КПСС писем от инвалидов Отечественной войны, инвалидов труда и инвалидов детства, в которых они просят оказать им помощь в приобретении мотоколясок 07.07.1956 Справка о заработной плате работников редакции журнала «Коммунист» 18.07.1956 Обзор писем, поступивших в ЦК КПСС в связи с опубликованием проекта постановления Совета Министров СССР «О мерах борьбы с расходованием из государственных фондов хлеба… Подробнее »

А когда Москва стала

А когда Москва стала польской? И вообще сейм выбирают не здесь.

Это вы о чем?

Это вы о чем?