Электронные солдаты миноров: мадьяр, радар и Луна

Содержание:

1944 год. Венгрия. Режим Салаши доживает последние месяцы. Будапешт горит, осаждаемый советскими войсками и разрушаемый союзными бомбардировками. В хаосе войны, преодолевая лишения, группа венгерских ученых лихорадочно работает над проектом национальной важности – впервые в мире, точно измерить радиолучом расстояние до Луны.

Потому что, черт возьми, кто-то же должен это сделать?

ИСТОРИЯ ВЕНГЕРСКОГО РАДАРА

Экспериментировать с радиолокацией Венгрия начала еще до войны. Страна имела развитую радиоэлектронную промышленность, “унаследованную” от распавшейся Австро-Венгерской империи, и правительство прилагало значительные усилия к ее поддержанию. Венгерские производители электроники – компании “Orion”, “Tungsram”, “Standard” – заслуженно гордились высочайшим качеством и надежностью своей продукции, взаимодействуя на равных с такими гигантами как американская RCA и немецкий “Телефункен”.

Вполне естественно, что венгерские военные также были живо заинтересованы в возможностях своей электронной промышленности. Еще в 1920 году, на основе Политехнического Университета короля Иосифа был организован Военно-Технический Институт (TEKI), основной задачей которого было сохранить кадры и наработки в военной сфере, в условиях навязанных Трианонским Мирным Договором ограничений. В дальнейшем, TEKI был переименован в Королевский Военно-Технический Институт (IMT), занимавшийся, в том числе и вопросами военной электроники.

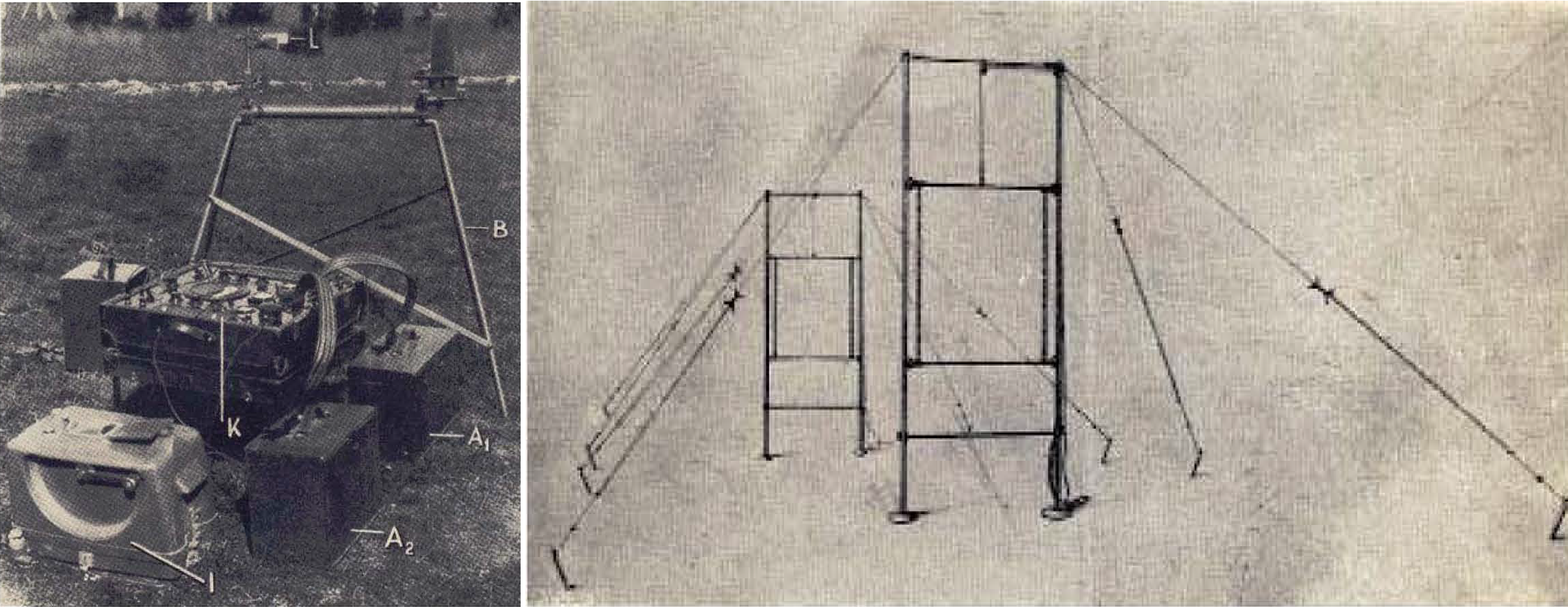

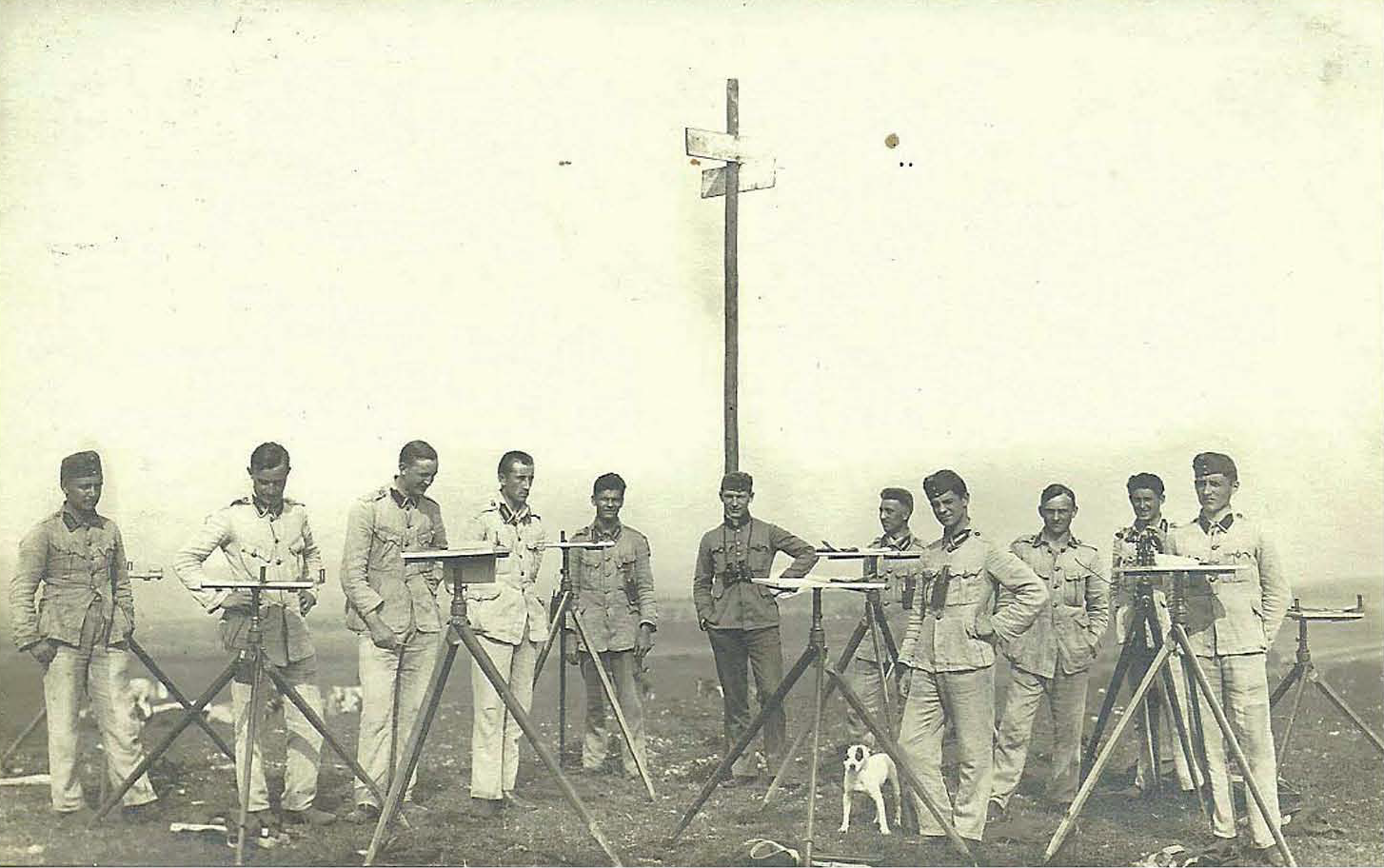

Главой Отдела-4 – занимавшегося связью и электроникой – в 1938 году стал лейтенант Йозеф Яки, в Первую Мировую пошедший на фронт волонтером. После войны, он закончил подготовительные курсы Технического Университета и увлекся радиосвязью. В 1941 году, Яки (к этому времени, уже лейтенант-полковник) защитил докторскую диссертацию на тему радиолокационного измерения скорости пуль для баллистических исследований. Его установка использовала ряд рамочных антенн, сквозь которые пролетала пуля. Антенны были соединены с электромеханическим вычислителем оригинальной конструкции, к которому также подключалась метеоаппаратура – для измерения скорости и направления ветра.

С началом Второй Мировой Войны, венгерские военные особенно обеспокоились вопросами противовоздушной обороны. Особенно летом 1941, когда Венгрия-таки влезла в войну с СССР. Венгры внимательно наблюдали за Битвой за Британию, и последующими бомбардировками Германии англичанами. И сделали логичный вывод: рано или поздно, бомбить начнут и Венгрию, а для создания современной ПВО нужны радары.

В декабре 1941, венгерская техническая делегация, включавшая полковника Яки и майора инженерных войск Имре Балласу, посетила Германию. Венгров интересовали новейшие достижения немцев в области радиолокации. Им были продемонстрированы все новинки германской технологии: поисковая РЛС “Фрейя”, радар управления зенитным огнем “Вюрцбург”, громадная РЛС наведения перехватчиков “Вюрцбург-Ризе” и авиационный радар “Лихтенштейн”. Венгры были изрядно впечатлены немецкими достижениями.

На основе этого визита, IMT разработала два плана развертывания сети радаров немецкого производства на территории Венгрии:

* Первый план – защита одного только Будапешта – требовал четырех (4) обзорно-поисковых РЛС, тридцати (30) РЛС управления зенитным огнем, десяти (10) РЛС наведения перехватчиков и четырех (4) авиационных РЛС.

* Второй план – защита всей территории Венгрии — требовал сотни (100) обзорно-поисковых РЛС, шестидесяти (60) РЛС управления зенитным огнем, сотни (100) РЛС наведения перехватчиков и сотни (100) авиационных РЛС.

С такими запросами венгры и обратились к Германии.

Однако немцы проявили полное отсутствие всякого желания идти навстречу союзникам. Все, что они были готовы предоставить – это одну РЛС “Фрейя”, три “Вюрцбург” и одну “Вюрцбург-Ризе”, причем не взаймы, а на продажу. Продавать авиационные РЛС “Лихтенштейн” Германия отказалась категорически, как и предоставить какую-либо техническую консультацию.

Венгерское правительство было, мягко говоря, изрядно раздражено этим отказом. Еще больше злились венгерские инженеры. Германские электронщики часто обращались к венгерским коллегам за консультациями или помощью, венгерские компании разработали ряд электронных ламп и других приборов по заказу “Телефункен”, и такая вот немецкая “благодарность” для венгров была совершенно незаслуженным плевком в лицо.

И на волне уязвленной национальной гордости, полковник Яки задался вопросом “а зачем нам тут вообще немцы?” Изучив доступную информацию по немецким радарам, он пришел к выводу, что их технология не содержит ничего принципиального, что венгры бы не сумели сделать сами. Вращаясь как в военных, так и в инженерных кругах, Йозеф Яки хорошо представлял как запросы венгерских военных, так и возможности венгерской промышленности. Он не сомневался, что ITM сумеет разработать, а венгерские радиокомпании – произвести, все типы радаров, необходимые для обороны страны.

Идея “опереться на собственные силы и щелкнуть немцев по носу” нашла горячую поддержку в правительстве Хорти. Полковник Яки был назначен специальным комиссаром министерства обороны по вопросам радиолокации. Вместе с профессором Золтаном Бэем и доктором Эдвином Иштванфи, они взялись за монументальную задачу создания первого венгерского радара. Работы шли в обстановке полной секретности (к чему венгерским инженерам было не привыкать), и к лету 1942 были подготовлены военно-технические требования для промышленности.

РЛС РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ “САС” (орел)

Первой РЛС, разработанной в Венгрии, стала “Сас”. Она предназначалась для обнаружения приближающихся самолетов, определения их количества и направления движения. Теоретическую проработку выполнил профессор Золтан Бэй. Доктор Эдвин Иштванфи проработал технические спецификации и организовал производство системы.

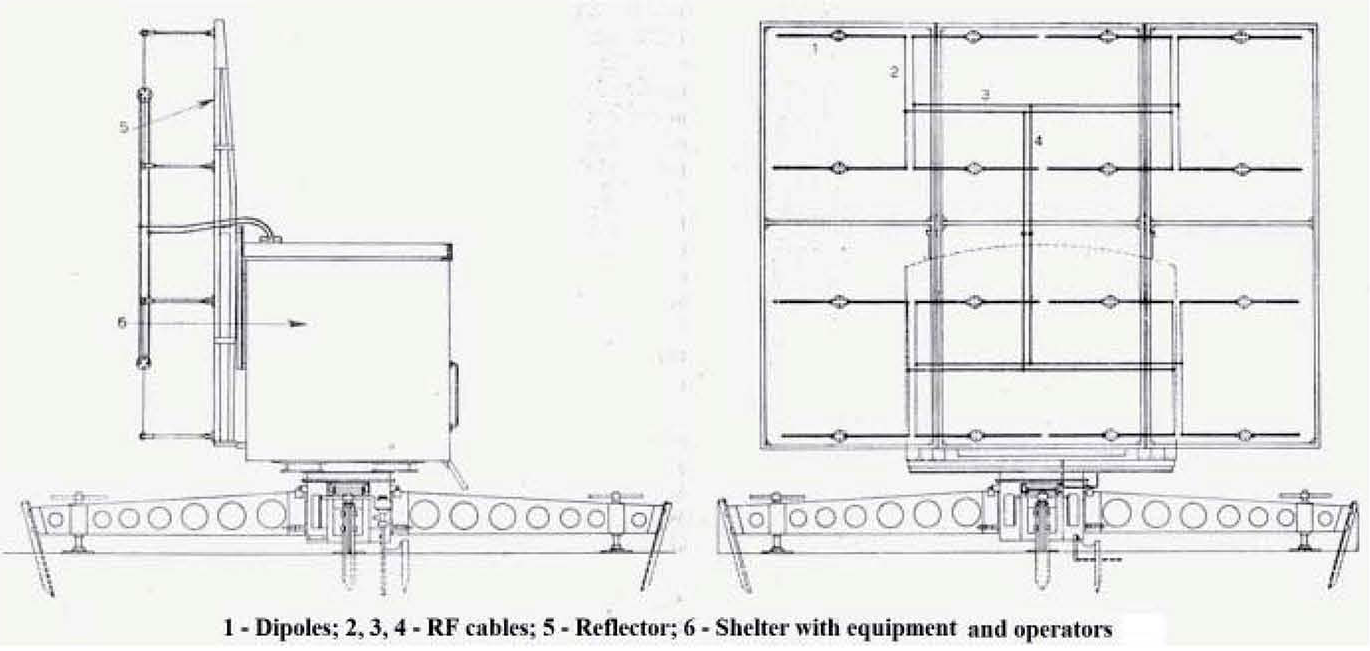

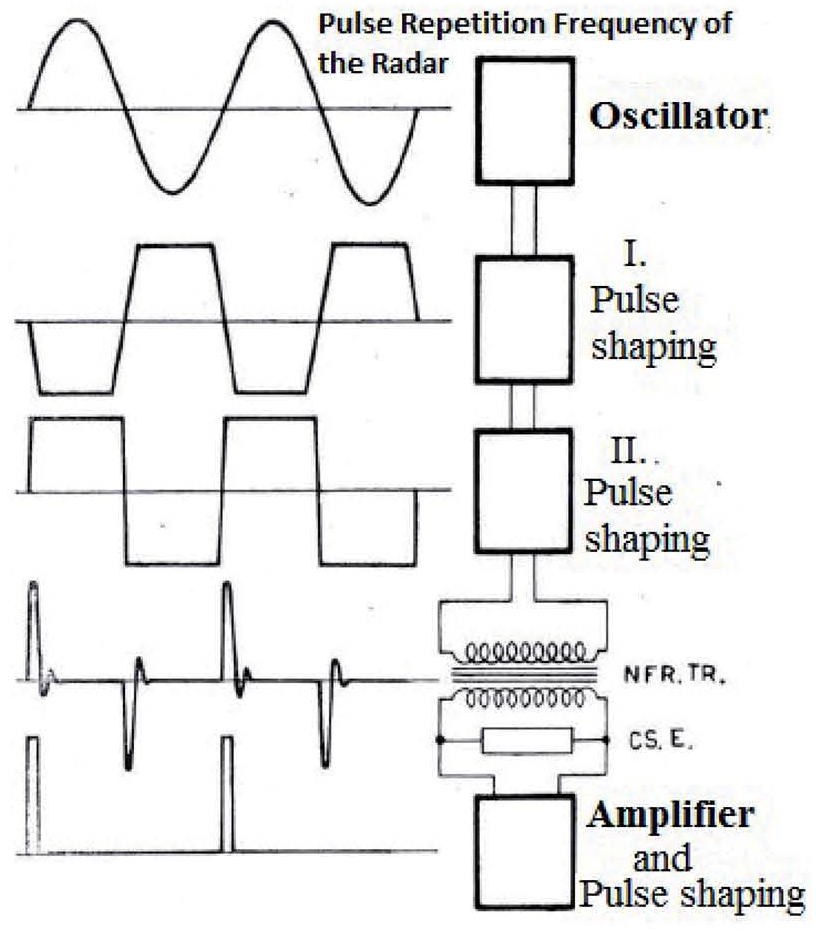

“Сас” работал на частотах порядка 121 МГц. Его антенна представляла собой горизонтально поляризованную фазированную решетку из 4 х 4 = 16 диполей, питаемых параллельно. Горизонтальная поляризация была выбрана из практических соображений: было подсчитано, что горизонтальная проекция самолетов в 6-8 раз больше вертикальной, и соответственно может быть замечена с большей дистанции. Вся установка – антенна, оборудование, и кабина операторов – вращалась на стационарном основании, тем самым осуществляя горизонтальное сканирование.

Продолжительность сигнала составляла 5-8 микросекунд, с частотой передачи 750 Гц. Пиковая мощность передатчика была 20 киловатт. Максимальная дальность обнаружения групповой воздушной цели (построения бомбардировщиков) задавалась как 200 км, но на практике оказалась даже несколько лучше расчетной.

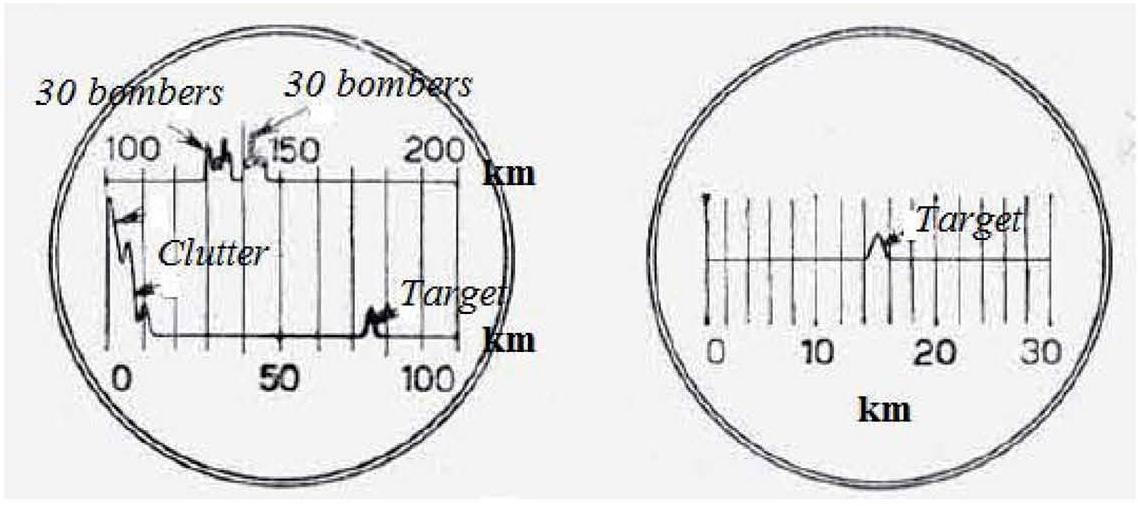

Теоретическая ширина луча – и, стало быть, разрешающая способность антенны — была ± 9.5 градусов по азимуту. На практике же, падение мощности отраженного сигнала было вполне различимо уже в пределах ± 5 градусов по азимуту. Дистанция до цели определялась с точностью ± 1.7 километров.

Для вывода информации “Сас” использовал т.н. A-scope, горизонтальную катодную лучевую трубку. Электронный луч двигался по экрану вдоль нанесенной на него разметки, обозначавшей дальность. Когда антенна принимала отраженное от цели эхо сигнала, электромагниты отклоняли движение луча, и на экране вырисовывался пик. По разметке, оператор определял дистанцию, а по положению антенны в момент сигнала – азимут на цель.

Согласно некоторым данным, доктор Иштанфи в конце войны работал над увеличением чувствительности радара “Сас”, используя схему переключения лепестков. Она позволяла бы выполнять сопоставление по амплитуде сигналов, принятых правой и левой половиной антенны – тем самым значительно увеличивая разрешающую способность по азимуту. Однако неясно, были ли эти работы доведены до практического результата.

Первые две РЛС “Сас” были поставлены на дежурство 20 декабря 1943 года. Один радар постоянно работал в 360-градусном режиме, осуществляя раннее обнаружение самолетов и общий контроль воздушной обстановки. Второй работал по секторам, уточняя количество и положение обнаруженных целей. При этом не обошлось без эксцессов: первоначально выбранная позиция оказалась крайне неудачной из-за сильного эха от верхушек гор, и радары пришлось переставлять.

До конца войны, были изготовлены четыре РЛС типа “Сас”. Одна пара (обзорный и секторальный радары) располагалась в деревне Сари, другая в городке Яскишер. Их основной задачей было обнаружение самолетов на подступах к Будапешту и отслеживание обстановки в воздушном пространстве страны. Венгры считали эти РЛС чрезвычайно эффективными в своей роли, превышающими по возможностям немецкую “Фрейю”.

РЛС УПРАВЛЕНИЯ ЗЕНИТНЫМ ОГНЕМ “БОРБАЛА” (Варвара)

Вторым масштабным радиолокационным проектом Венгрии была РЛС “Борбала” (имя собственное), предназначавшаяся для наведения зенитных орудий.

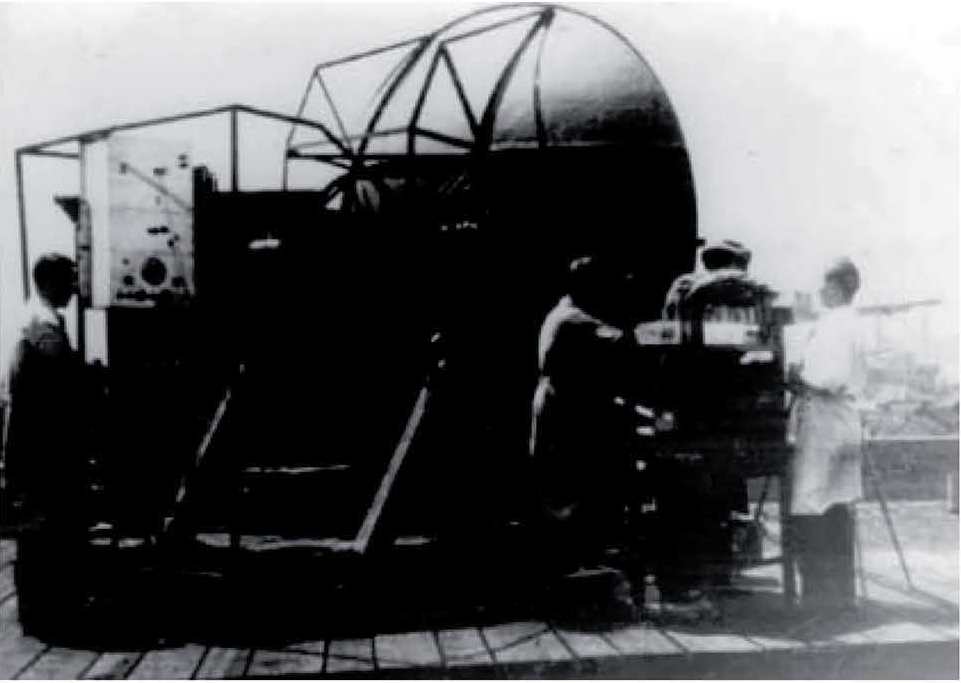

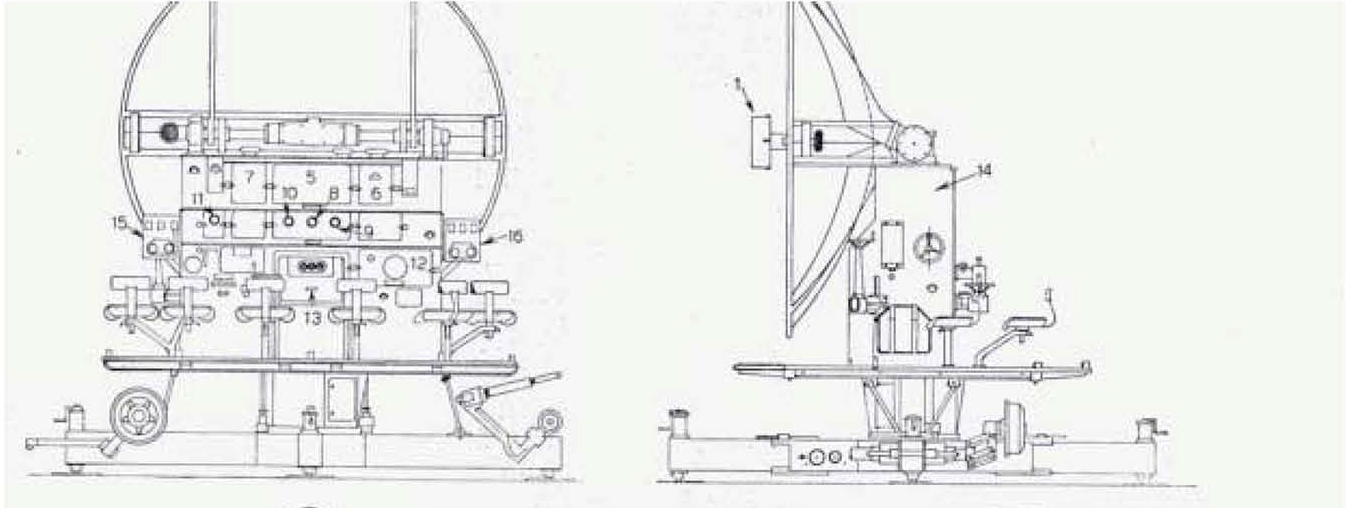

Радар “Борбала” создавался под явным впечатлением от немецкого “Вюрцбурга”, используя аналогичную схему: коническое сканирование вращающимся диполем на неподвижной параболической антенне. Ключевые решения, похоже, были подсмотрены полковником Яки у немцев во время визита в 1941 году. Вращение диполя заставляло луч радара описывать круги вокруг линии визирования цели. Если цель была точно на линии визирования, то отраженный сигнал от нее был постоянным и равномерным. Если же цель смещалась, то сигнал то увеличивался (когда луч был направлен прямо на цель), то ослабевал до минимума (когда луч уходил от цели). Управляя положением антенны, операторы удерживали радар наведенным на цель, тем самым получая ее угловые координаты с высокой точностью.

“Борбала” работала в диапазоне 500-600 МГц (700 МГц тоже считались возможными). Максимальная мощность передатчика была 10 киловатт, продолжительность импульса – 1 микросекунда, частота передачи — 4000 Гц. Трехметровое в диаметре параболическое “зеркало” позволяло РЛС засекать цель на дистанции до 40 км.

Высокая частота импульсов теоретически позволяла определять положение цели с точностью до ± 15 метров, но ограниченные возможности индикаторов позволяли на практике измерять положение цели с точностью ± 400 метров. Для вывода информации использовались три катодно-лучевые трубки (осциллоскопы): одна указывала азимут на цель, другая положение цели относительно линии визирования по горизонтали (правее или левее), третья положение цели относительно линии визирования по вертикали (выше или ниже). Цель на индикаторе визуализировалась как пара пиков. Если цель находилась точно на линии визирования, то оба пика были равной величины. Если же цель смещалась, то один из пиков становился выше, другой ниже. Операторы управляли положением антенны, удерживая цель точно на линии визирования по азимуту и возвышению. Имелось также дополнительное устройство для расчета дальности до цели.

РЛС “Борбала” включалась в состав зенитных частей, оборонявших стратегические объекты. Получив предупреждение и грубую наводку на цель от радаров “Сас”, “Борбала” наводилась и брала приближающийся самолет на ручное сопровождение. На боевом дежурстве, РЛС была непосредственно связана с электромеханическим предиктором “Юхас-Гамма”: РЛС снабжала предиктор данными о положении цели, и устройство на основе ряда замеров автоматически вырабатывало инструкции по упреждению и задержке взрывателя для зенитных орудий.

Четыре радара “Борбала” были изготовлены к концу 1943 года, но механические проблемы – разработка подвижных и достаточно стабильных шасси – задержали их развертывание. Только в первой четверти 1944 года, “Борбала” поступили на вооружение. Их развертывание сопровождалось многочисленными организационными проблемами: из-за немецкой оккупации Венгрии, электронщики не смогли договориться с военно-воздушными силами о выделении самолетов для точной калибровки радаров. Тем не менее, сами РЛС считались более эффективными, чем близкие по назначению немецкие “Вюрцбург”. Все четыре изготовленные установки “Борбала” использовались в противовоздушной обороне Будапешта, обеспечивая защиту двух ключевых мостов.

РЛС НАВЕДЕНИЯ ПЕРЕХВАТЧИКОВ “БАГОЛИ” (сова)

Третьим радаром, разработанным в Венгрии, был “Баголи” (венг. Bagoly – сова), предназначенный для ночного выведения перехватчиков на воздушные цели. За его разработку отвечал профессор Золтан Бэй. Сборку прототипа взяла на себя фирма “Hungarian Optical Machinery Co.” (HOM).

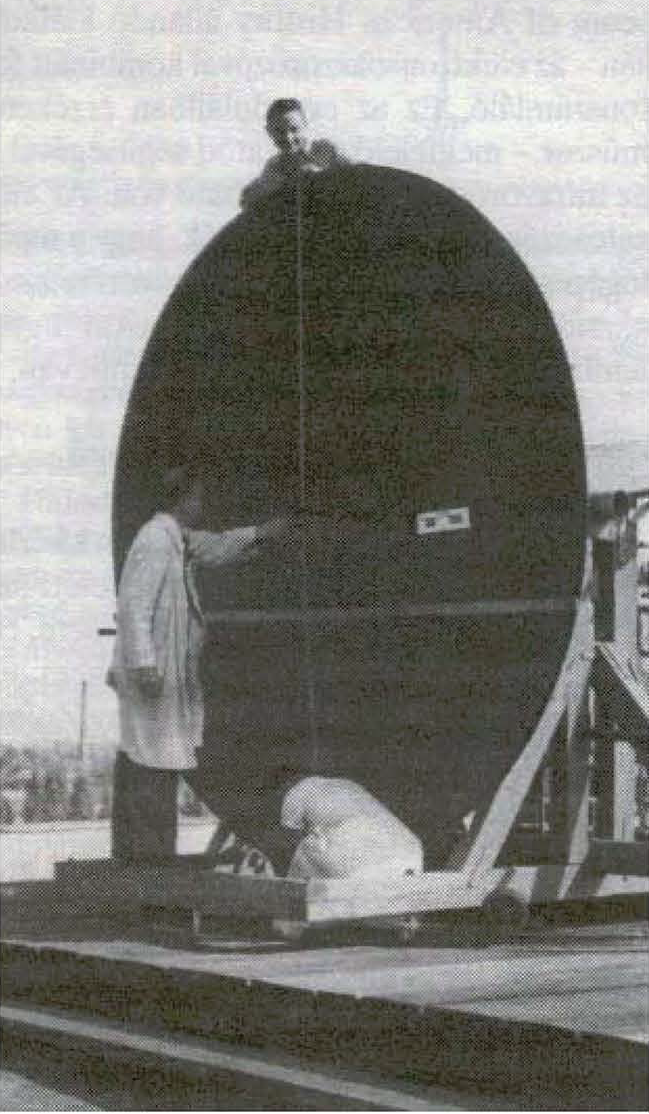

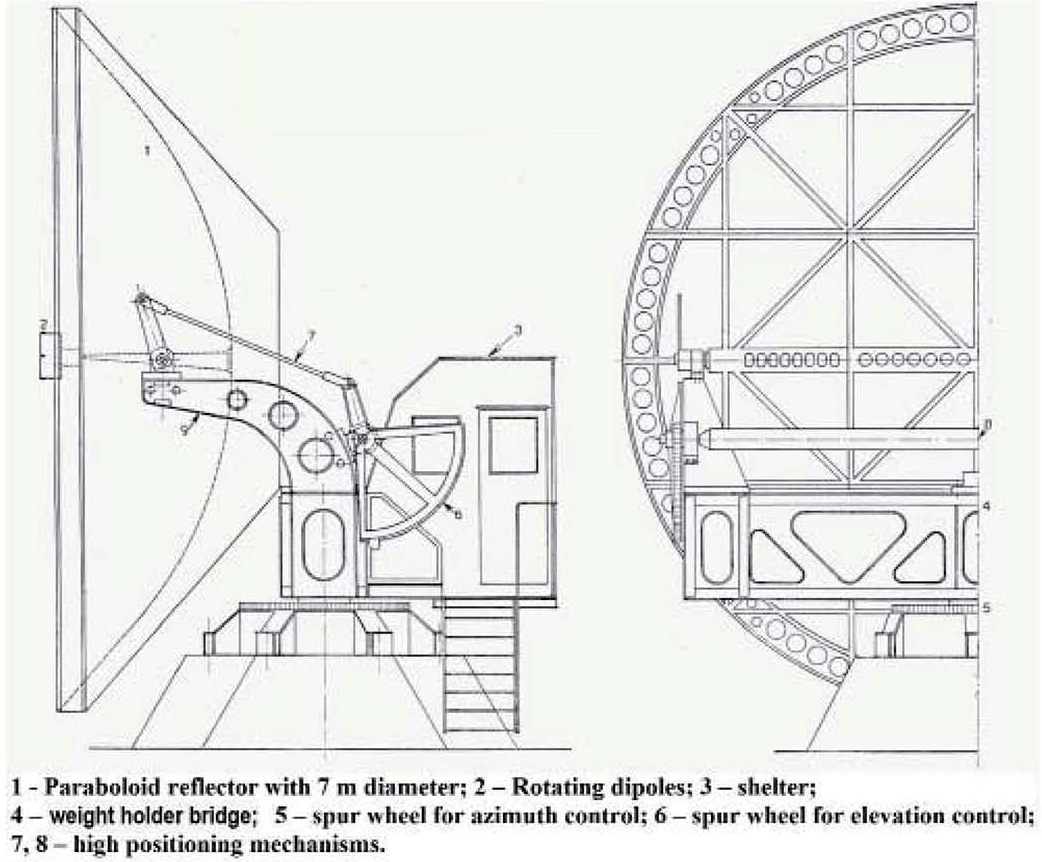

По сути дела, “Баголи” представлял собой радар “Борбала” со значительно увеличенной в размерах антенной. Огромный диск диаметром в 7 метров позволял при той же рабочей частоте и мощности обеспечить гораздо лучший прием отраженного сигнала. Предполагалось, что “Баголи” сможет отслеживать одиночный бомбардировщик на удалении в 70-80 км.

Хотя электронная составляющая радара была уже отработана, с механической возникли сложности. Вращающаяся часть “Баголи” весила 14 тонн – при этом должна была наводиться плавно, и с достаточной скоростью, чтобы удерживать в луче неприятельский самолет. Разработку “шасси” взяли на себя “RABA Automotive Group Co.” и “Machinery works Diosgyor”.

По назначению, “Баголи” практически не отличался от “Борбала”: его задачей было точно определять положение цели. Единственное различие было в том, что данные от “Баголи” поступали не на зенитный предиктор, а передавались на аэродром, и использовались для командного наведения перехватчика в ночном небе. Судя по имеющимся данным, развертывать “Баголи” предполагалось парами – один радар следил бы за целью, а другой за положением перехватчика.

К моменту прекращения работ в 1944 году, два прототипа “Баголи” были изготовлены на фабрике в Уйпеште (пригород Будапешта), но развернуть их уже не успели.

АВИАЦИОННАЯ РЛС “ТУРУЛ” (мифическая птица)

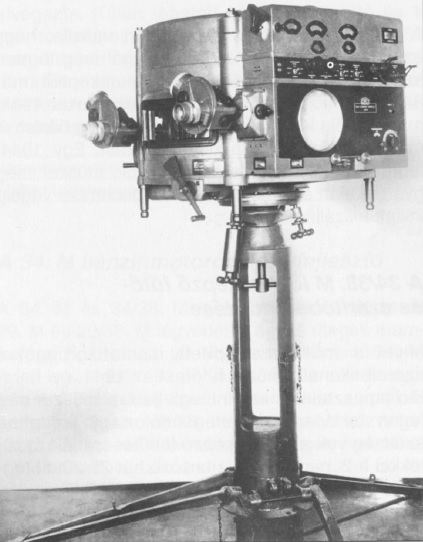

Помимо наземных РЛС, венгры также занялись разработкой и авиационной. Предназначенный для установки на тяжелые истребители, радар должен был позволить им самостоятельно отыскать и атаковать неприятеля в ночном небе. Проект назвали “Турул”, в честь мифической птицы из венгерских легенд. Значительную часть работы выполнила компания “Philips Hungary Co.”

Разработка “Турула” оказалась сложной задачей для венгерских инженеров. Проблема была даже не в создании такого компактного радара, а в том, что венгерские электронщики слабо разбирались в самолетостроении, и не очень-то понимали, куда и что в самолете можно поставить. Взаимодействие с воздушными силами оставляло желать лучшего: во-первых, из-за секретности работ, а во-вторых, потому что авиаконструкторы, в свою очередь, слабо разбирались в электронике.

В конструкции “Турула” использовались отдельные элементы РЛС “Борбала” (вроде генератора сигналов), но антенный комплекс был совершенно другим. Он состоял из четырех антенн типа “Яги-Уда”, установленных в носовой части самолета. Отраженный от цели радиосигнал принимался антеннами и выводился в виде пиков на осциллоскопах в кабине пилота. Один осциллоскоп показывал положение цели по азимуту, два других – положение цели относительно курса самолета (выше-ниже, правее-левее). По расчетам, дальность действия радара составляла около 6-7 км.

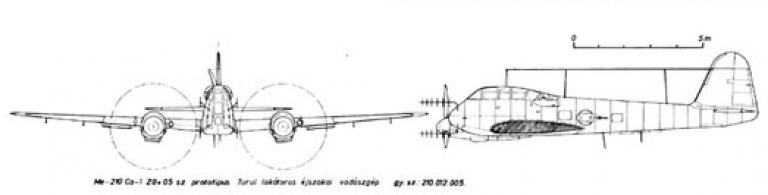

Один прототип “Турула” был изготовлен в 1944 году, и в испытательных целях установлен на тяжелый истребитель Me-210Ca, бортовой номер Z005. Летные испытания прошли успешно, однако дальнейшему развитию проекта – в частности, калибровке по воздушным целям — помешала катастрофическая для Венгрии военная ситуация. Вскоре после падения режима Хорти, единственный прототип бесследно исчез вместе со всей документацией. Высказывается мнение, что работавшие над “Турулом” инженеры могли спрятать радар, чтобы их наработками не завладели немцы.

ЛУННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В конце 1944, ситуация в Венгрии резко переменилась к худшему. Немцы, оккупировавшие территорию страны, свергли регента Хорти (попытавшегося заключить сепаратный мир с СССР) и заменили его лидером местной фашистской организации Ференцем Салаши. Страна была де-факто взята под прямой немецкий контроль. В Будапеште бесчинствовало гестапо, охотясь за подозреваемыми в нелояльности новому режиму.

Работы над военными проектами в венгерских лабораториях практически остановились. Марионеточное правительство Салаши не проявляло интереса к исследованиям. Патриотично настроенные венгерские инженеры не испытывали ни малейшего желания работать на немцев и их ставленников. Многие специалисты оставили ITM, перейдя на работу в гражданские компании.

И в такой обстановке профессор Золтан Бэй начал смелый эксперимент – с помощью радара, измерить точное расстояние от Земли до Луны.

Идею эту профессор Бэй вынашивал уже давно, с тех пор, как впервые заинтересовался вопросами отражения радиоволн. В рамках военных исследований, он провел большую работу по изучению распространения коротких волн в атмосфере и их отражению от ионосферы, и пришел к выводу, что лунный эксперимент вполне возможен. Еще в апреле 1944, он поделился своими выводами с полковником Яки, который не только горячо поддержал проект, но и перевел команду Бэя в Ноградвероче. Там в их распоряжение был предоставлен опытный радар “Борбала”.

Для успеха эксперимента, требовалось найти ответ на следующие вопросы:

* Может ли радиоволна длиной 0,5 метра преодолеть ионосферу?

* Какова эффективная площадь рассеяния Луны?

* Можно ли считать, что коэффициент отражения поверхности Луны близок к земному и составляет около 10%?

* Как, при фиксированной мощности сигнала, добиться достаточной чувствительности радара, чтобы обнаружить эхо от Луны?

В этот момент, исследователи столкнулись с большой проблемой. Движение Луны по орбите приводило к допплеровскому сдвигу отраженного сигнала. Специалисты рассчитали, что для успешного приема, соотношение сигнал-шум должно быть примерно в 100 раз больше, чем мог выдать модифицированный “Борбала”. Чтобы решить проблему, требовались фильтры в полосе 30 Гц, которые в Венгрии не производились.

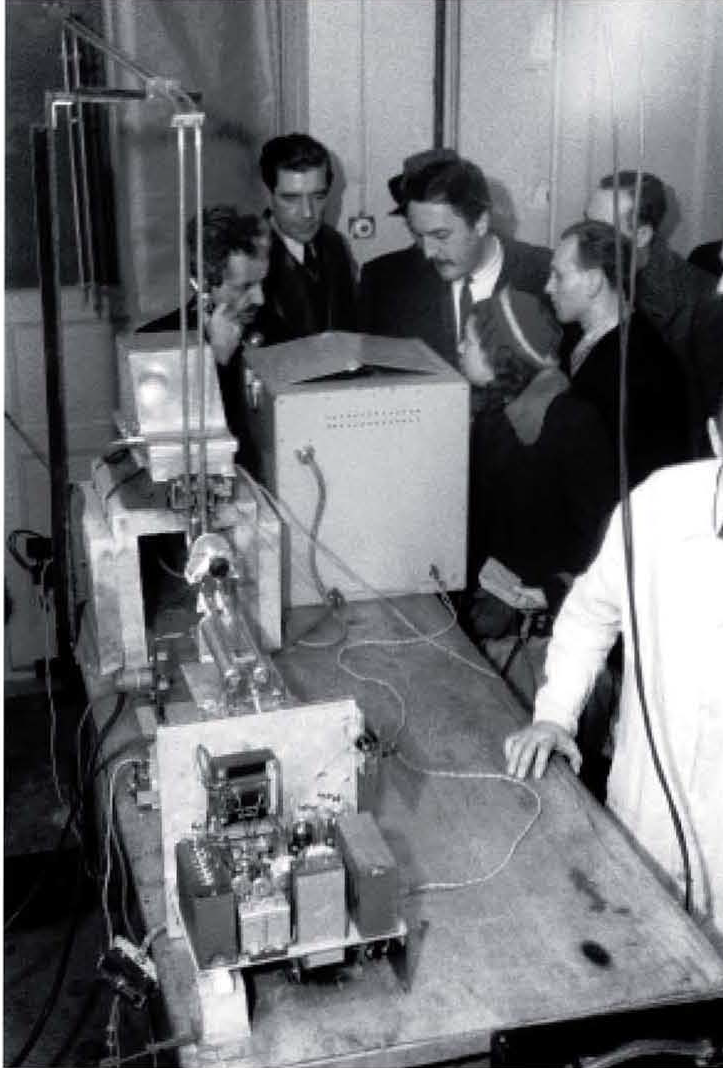

Решение нашел профессор Бэй, предложивший осуществлять сканирование повторяющимися сигналами, и интегрировать их на приеме. На тот момент, это была новаторская идея, в радиолокации практически не применявшаяся.

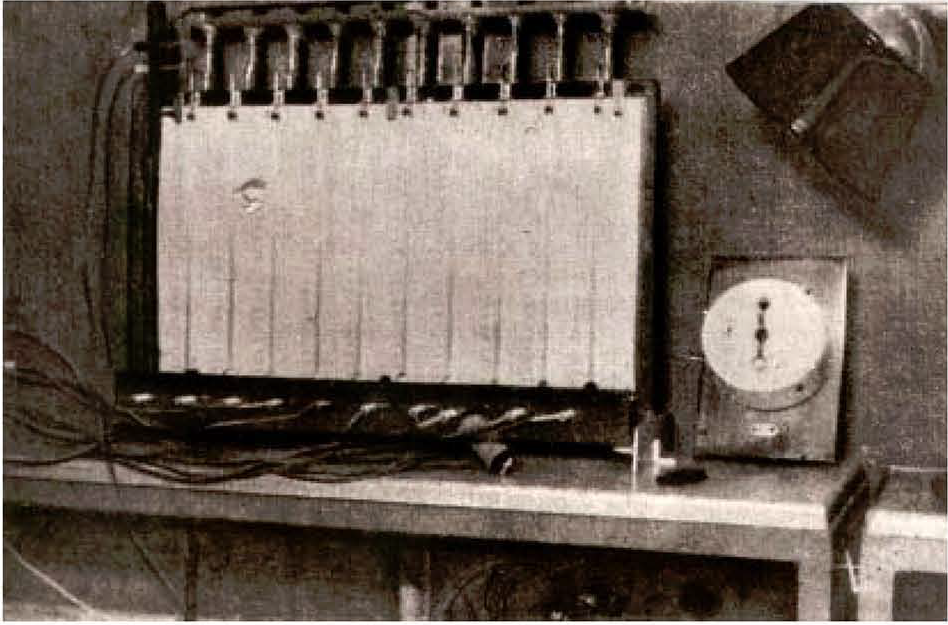

Специально для интеграции сигнала был разработан оригинальный электрохимический метод с использованием водородного кулонометра. Принимаемые антенной сигналы вызывали электролиз с выделением водорода в последовательности гальванических ячеек. Выход водорода в ячейке был пропорционален протекающему через нее электрическому заряду. Специальный таймер последовательно переключался между ячейками в течение всего приема сигнала.

Профессор Бэй предположил, что принимаемый антенной шумовой сигнал будет распределяться равномерно по всем ячейкам, в то время как отраженный сигнал от Луны будет вызывать дополнительное выделение водорода в ячейке, соответствующей расчётному моменту приема сигнала от Луны. Устройство позволяло улучшить отношение сигнала к шуму примерно в 30 раз, чего было достаточно для эксперимента.

Но работы пришлось вскоре прервать. Боевые действия шли уже на территории Венгрии, и вопросы выживания в охваченной боями стране перевесили энтузиазм исследователей. В ходе ожесточенных боев, погиб полковник Йозеф Яки: случайная бомба поразила здание ITM, и разорвалась в подвале, где проживала семья полковника. Многие инженеры были арестованы гестапо по подозрению (небеспочвенному) в содействии анти-нацистскому движению, и не все сумели дожить до освобождения. И тем не менее, мечта о лунном проекте не умерла.

К работе над проектом вернулись уже после войны, летом 1945. Казалось бы, разоренная, разрушенная ожесточенными боями Венгрия – не лучшее место для энтузиастов радиоастрономии. Однако, Золтану Бэю удалось вдохнуть в лунный проект новое дыхание, и получить поддержку Венгерской Академии Наук.

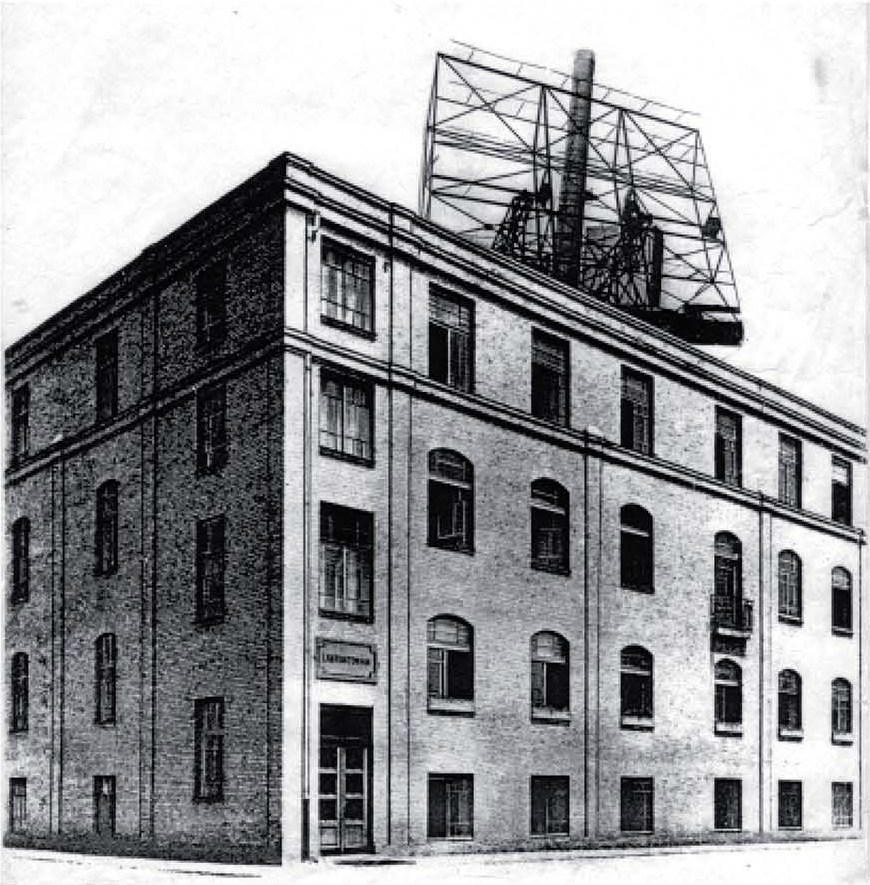

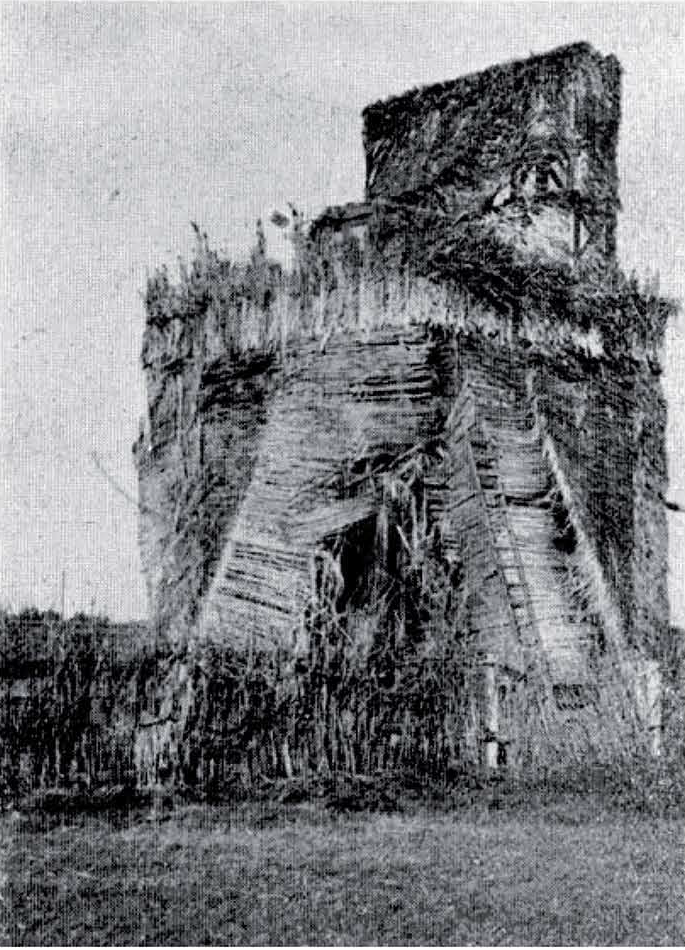

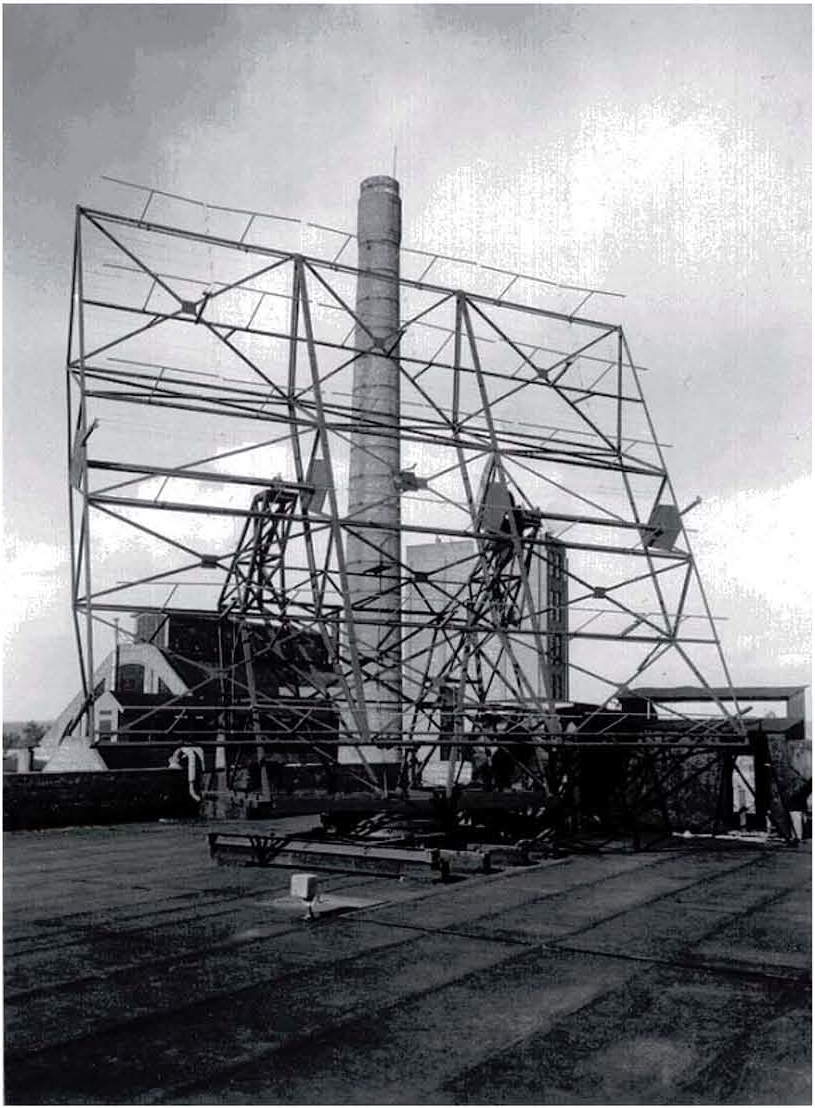

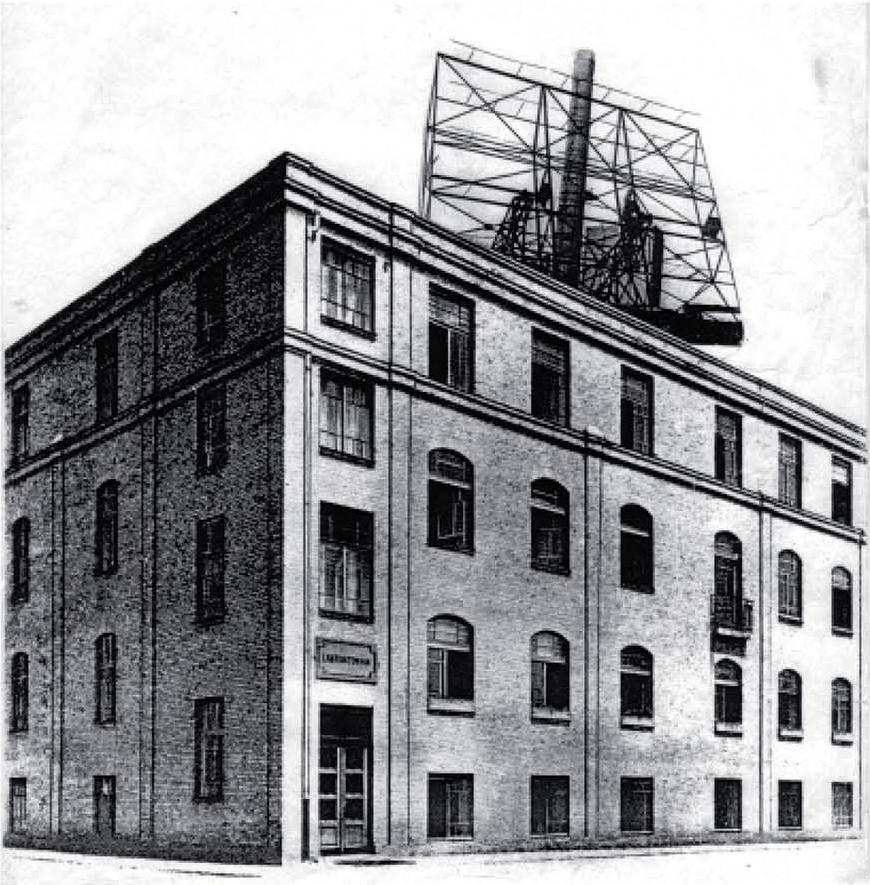

В его распоряжении на этот раз оказался радар раннего обнаружения “Сас” – или вернее, остатки такого. Доктор Иштванфи проделал огромную работу, восстанавливая и модифицируя аппарат. Антенну увеличили в размерах до 6 х 8 метров, с 36 диполями, и усовершенствовали так, что ее стало возможно наводить не только по азимуту, но и по высоте. Спроектировали и установили узкополосные фильтры, дополнительно улучшив чувствительность системы. Готовый аппарат установили на крыше здания “Стандарт Компани”.

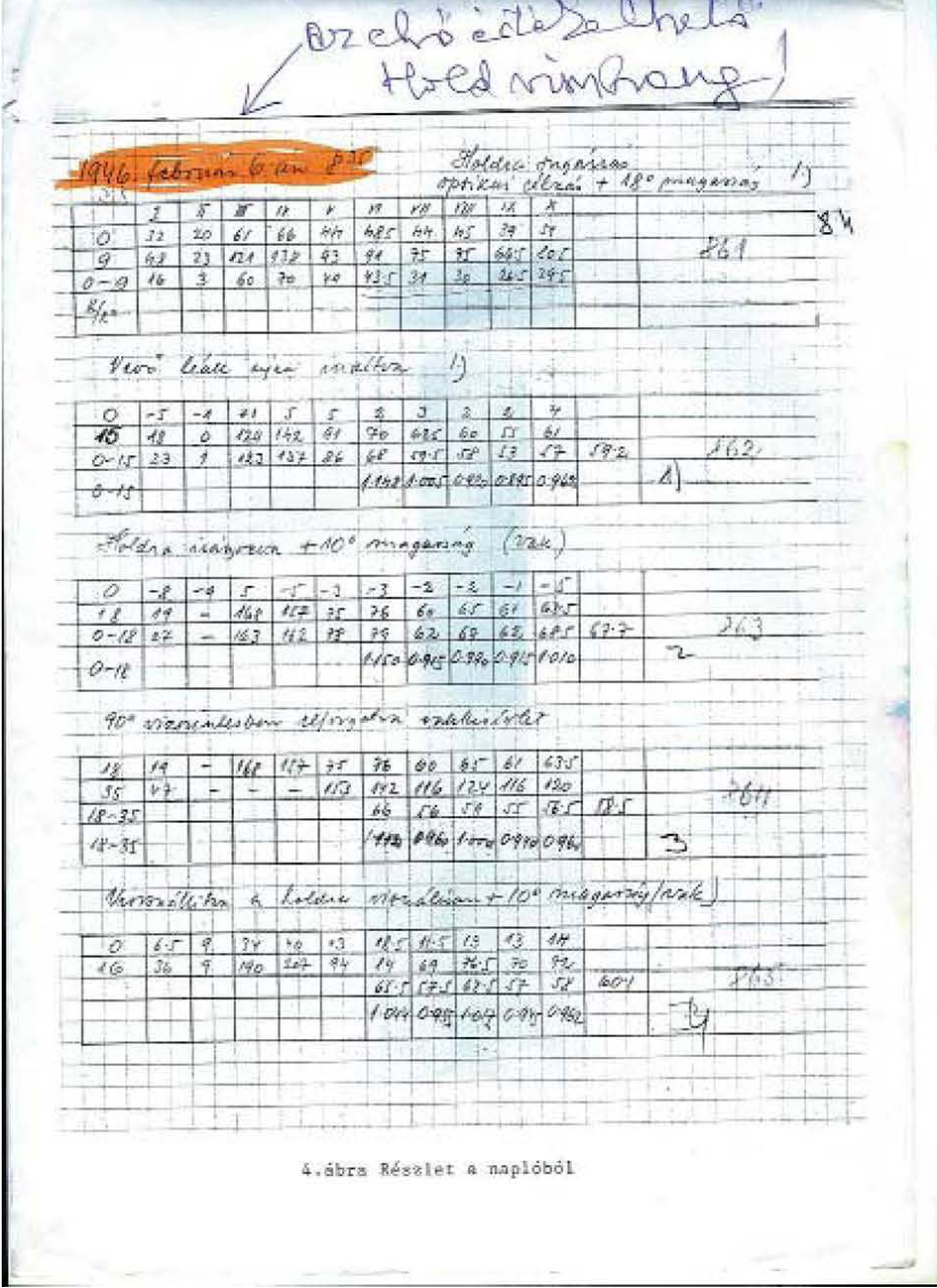

Шестого февраля 1946 года, после часового эксперимента, кулонометр показал достоверное превышение мощности сигнала над шумом в 4%. Тщательная проверка и повторные эксперименты подтвердили результат. Установка засекла отраженное от Луны эхо своего же сигнала.

К сожалению, венгерские исследователи все-таки не были первыми. Буквально парой недель раньше, 10 января 1946 Сигнальный Корпус армии США провел эксперимент “Диана” с помощью модифицированного радара SCR-271, получив первое в истории успешное отражение радиосигнала от Луны. Доктору Бэю и его самоотверженным коллегам пришлось удовлетвориться вторым местом. Следует, однако, заметить, что венгерская система была – как ни удивительно – совершеннее американской, впервые используя интеграцию сигнала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После войны, теперь уже Венгерская Народная Республика продолжила работу над собственными радарами. Основное внимание поначалу уделялось усовершенствованию РЛС “Сас”. По предложению доктора Иштанфи, два “Саса” были испытаны в квази-моностатическом режиме – один радар служил излучателем, другой приемником, при небольшом (200 метров) расстоянии между антеннами. Номинальную дальность обнаружения удалось повысить до 384 км. Сохранившиеся отчеты упоминают, что в ходе экспериментов в идеальных условиях удавалось засекать группы самолетов на удалении до 500 км, и получать отраженные сигналы от вершин Альп.

В 1950 году, в IMT был организован “радарный комитет”, специальный департамент по вопросам радиолокации. В его состав вошли практически все пережившие войну специалисты, работавшие над радарной программой режима Хорти. Их основные усилия сосредоточились на освоении новой перспективной технологии микроволновых радаров, работавших в сантиметровом диапазоне.

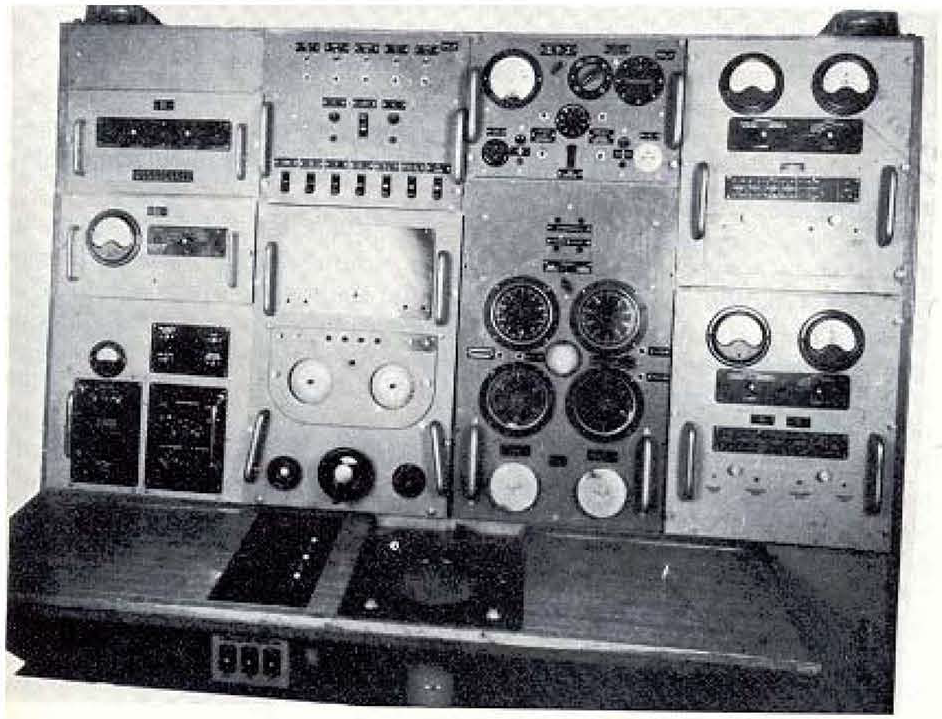

Венгерская Народная Армия (ВНА) хотела получить новую РЛС управления зенитным огнем, работающую в микроволновом диапазоне и способную к автоматическому сопровождению цели. За образец была выбрана американская РЛС SCR-584 – один из самых удачных радаров Второй Мировой. Венгерские военные хотели получить “такую же, но лучше”. И опытные инженеры взялись за работу.

К 1951, ITM представила прототип микроволнового радара LRB-T1. Поскольку требуемого электронного оборудования в Венгрии в тот момент не производилось, в конструкции использовали американский импортный магнетрон 2J32. Радар работал в диапазоне 3 ГГц, на пиковой мощности в 250 киловатт.

Радар представили военным и партийным чинам на новом полигоне ITM в деревне Таборфалва. На испытаниях, LRB-T1 успешно засекал маневрирующую воздушную цель (истребитель) на удалении в 100 км, и автоматически сопровождал ее лучом с дистанции в 70 км. Последующие сравнительные испытания LRB-T1 с американской SCR-584 и радаром СОН-4 (советское развитие SCR-584), продемонстрировали, что венгерская РЛС сопоставима с аналогами при работе по высоколетящим целям, и превосходит их на высотах 1000-4000 метров. Удовлетворенные результатами, венгерские военные заказали десять усовершенствованных РЛС, обозначенных как LRB-T2 и LRB-T2-1. Они были изготовлены в промежутке с 1952 по 1954 год и поставлены на вооружение.

Однако это была уже лебединая песня венгерской радарной программы. Со вступлением Венгерской Народной Республики в Организацию Варшавского Договора, вооружение и оснащение армии начали приводить к советским стандартам. Оригинальные венгерские радары в эту стандартизацию не вписывались – да и СССР не слишком-то одобрял самостоятельные военные исследования своих сателлитов. Производство LRB-T2 остановили, заменив его лицензионным СОН-4. В 1957, радарный комитет ITM был расформирован.

ИСТОЧНИКИ

* Radar Developments in Hungary During World War II — Balajti and F. Hajdu, Microwave and Radar Week, Krakow, May 9-12, 2016.

* Surprising Findings from the Hungarian Radar Developments in the Era of the Second World War — Istvan Balajti, Ferenc Hajdu; The Radio Science Bulletin No 358 (2016)

* ZoItan Bay and the Moon Radar Experiment — T. Latos, 2016.

источник: https://fonzeppelin.livejournal.com/199186.html