Другой путь советского танкопрома который так и не раскрыли. Т-24 и его нереализованный потенциал

Советский танкопром 1930-х годов – это захватывающая и противоречивая страница в истории военной техники. Эпоха бурных экспериментов, новаторских идей и, к сожалению, трагических ошибок. В те годы, когда мир стоял на пороге новой войны, СССР отчаянно пытался создать современную и мощную танковую армию. В фокусе всеобщего внимания оказались легкие танки БТ, ставшие символом скорости и маневренности, а также тяжелые многобашенные монстры Т-35, воплощавшие мощь и огневую силу. Однако, за блеском этих знаменитых машин, в тени остался другой, не менее интересный проект – средний танк Т-24.

Эта машина, созданная в недрах Харьковского паровозостроительного завода (ХПЗ), воплощала собой альтернативный путь развития советского танкостроения. Т-24, хоть и не избежал проблем и недостатков, продемонстрировал значительный потенциал и мог бы стать основой для формирования более сбалансированного и эффективного танкового парка, нежели тот, что в итоге был принят на вооружение. Почему же Т-24 так и не смог раскрыть свой потенциал? Какие факторы повлияли на его судьбу? И какие уроки можно извлечь из этой забытой страницы истории?

Историю советского танкостроения принято отсчитывать с 1928-го года, когда в серию пошел первый советский танк Т-18 (МС-1). А годом решающего перелома и началом бурного развития признан 1931 год, когда после кругосветного вояжа Халепского для изучения иностранного опыта, на вооружение были приняты танки БТ и Т-26, разработаны ТГ, Т-28 и Т-35. Во всех этих машинах прослеживаются если не прямые иностранные прототипы, то явные признаки заимствования чужих технических решений.

На самом деле, все началось гораздо раньше. В процессе создания собственной школы просто необходимо было получить свой опыт и набить свои шишки. Хотя бы для того, чтобы понимать и оценивать чужие идеи. Ну и, в значительной мере, на оценку результатов работы конструкторов влияла быстро меняющаяся концепция современной войны. С новым пониманием целей и задач, часто передовые для своего времени разработки оказывались просто лишними. Так случилось и с героем сегодняшнего рассказа первым в СССР серийным средним танком Т-24.

Не стоит думать, что после того, как на Красном Сормове в 1920-1921-м году выпустили полтора десятка копий французских Renault FT-17 и назвали их в честь великих вождей и прочих символов победившего пролетариата, танкостроители успокоились и решили остановиться на достигнутом. Нет, еще в разгар строительства, в самом начале 1921 года при Главном военно-инженерном управлении создали танковую комиссию, которая в 1924 году превратилась в Техническое танковое бюро ГУВП.

Задачи определило руководство РККА, исходя из тогдашних представлений о тактике применения бронетехники в соответствии с выполняемыми задачами. Ограничились тремя типами. Малые, средние и большие. Малые (М) отвечали за разведку, средние или маневренные(С) за поддержку пехоты и развитие оперативного успеха, большие или тяжелые (Б) за прорыв обороны противника.

За разработку каждого типа взялись сразу же. Танковое бюро возглавил Шукалов, он же до этого руководил и постройкой первых танков, и танковой комиссией. По поводу бездумного заимствования иностранного опыта, не надо вешать всех собак на Халепского. Танковое бюро ГУВП гораздо раньше, точно также взяло за прототипы иностранные образцы. Легкий Renault FT-17, средний Mk.A “Whippet” и тяжелый Mk.V.

Не будем в этой статье останавливаться на легких и тяжелых. У них был свой, не менее извилистый и непростой путь к совершенству и они заслуживают отдельного разговора. Более-менее у Шукалова получилось с легкими, Т-18 (МС-1) был принят на вооружение и пошел в серию. С 1928-го по 1931 год его сделали почти 1000 штук. Он даже дожил до Великой Отечественной войны, правда, в роли огневых точек.

Со средними не заладилось. Английский прототип «не зашел», танк «офранцузили». Тоже не помогло. В результате, ни первый, ни второй танк ГУВП даже не стали строить. Первый, даже при слабом бронировании вывалился из весового диапазона и отличился неудачной схемой размещения вооружения (главный калибр не мог вести круговой обстрел), а второй получил весьма оригинальную, но непригодную для реального производства и эксплуатации подвеску.

В 1926 году КБ Шукалова отдали артиллеристам. Его танковое бюро преобразовали в ГКБ ОАТ (Главное конструкторское бюро Орудийно-арсенального треста). Похоже, Шукалов был этому только рад, так как, плюнув на танки, занялся модернизацией короткой трехдюймовки образца 1912 года. Но Ворошилов рассудил иначе, поручив им разработку «маневренного танка Т-12», от чего ОАТ впало в уныние.

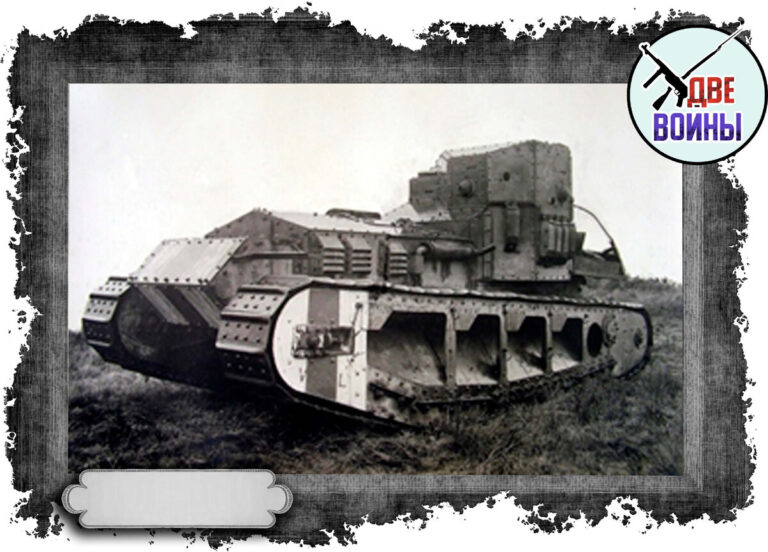

Есть множество версий на тему, как создавали Т-12. Одна из них гласит, что на этот раз, обжегшись на англичанах и французах, за прототип взяли американский Т1Е2. Другая настойчиво убеждает, что при разработке очень внимательно изучали опыт, полученный при разработке и испытаниях МС-1. Скорее всего, истина где-то посередине, так как Т-12, получив двухярусную схему вооружения Т1Е2, по остальным решениям (особенно в ходовой), до боли напоминает немного увеличенный танк МС-1.

Тем не менее, даже такой вариант был одобрен, и стали изготавливать прототип. Сделали к концу 1929-го года, приняли в начале 1930-го, а весной отправили на испытания. Испытания были очень короткими. Танк сумел за полчаса проехать 2 километра, после чего встал на месяц в ремонт. Вторая попытка завершилась более успешно, и машину, после устранения недоработок решили производить на ХПЗ. Доводкой должно было заняться уже заводское КБ, чему в ОАТ очень обрадовались.

Довольно странное решение, так как всего менее года назад, летом 1929 года была принята новая «Система танко-тракторного и авто-броневого вооружения РККА». Она была максимально адаптирована под теорию «Операций современных армий» В.К. Триандафиллова. И полностью отвечала принятой стратегии наступательной войны. На удивление, хотя между «легкими» и «тяжелыми» вместо одного появилось сразу три типа: общевойсковые, оперативные и танки качественного усиления, ниши для Т-12 не нашлось. Он не вписывался ни в одну категорию. Просто исходя из технических характеристик.

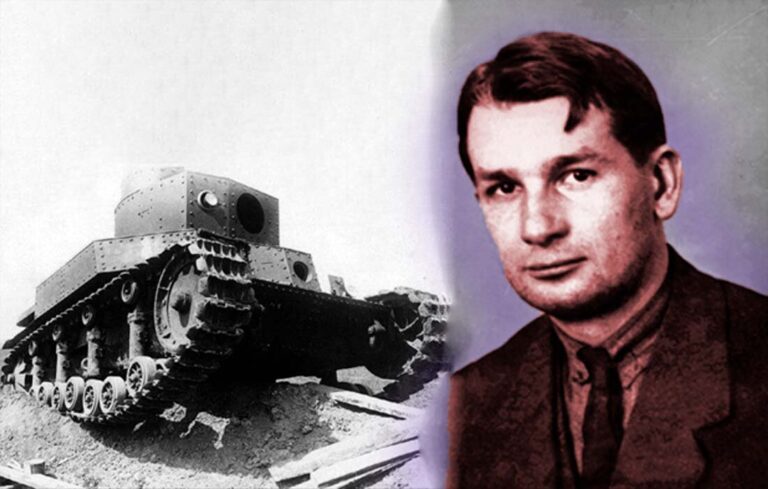

Начальник танкового бюро ХПХ Алексенко такой расклад не обескуражил. И он приложил максимум усилий, для того, чтобы спасти неудачный проект своих ленинградских коллег. Разумеется, были ошибки, устранение которых привело бы к созданию совершенно другого танка. Поэтому рамки возможного для Алексенко вмешательства в конструкцию были довольно узкие. Но и в этих условиях он сумел создать маленький шедевр, его Т-24 не только был рекомендован в производство, но и превосходил по ТТХ все, существующие на тот момент, зарубежные аналоги.

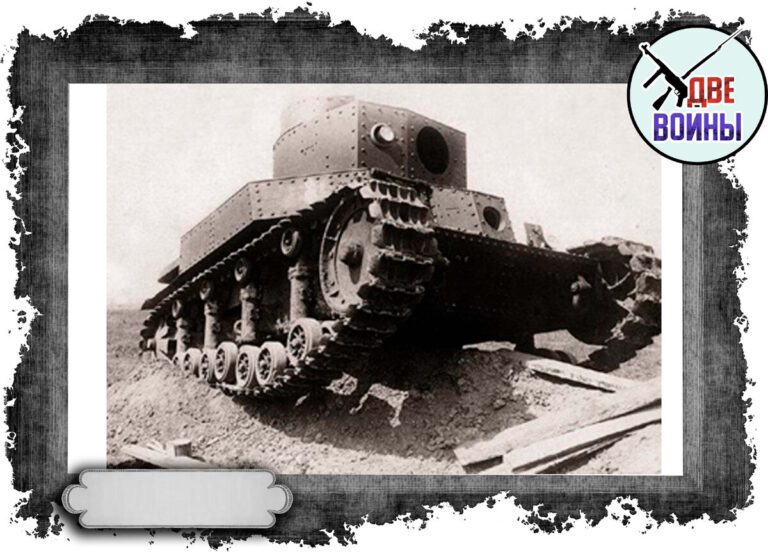

Чисто внешне, разницу между Т-12 и Т-24 уловить довольно сложно. Разве что по характерному выступу для курсового пулемета. Но внутри корпуса изменения были глобальными. Перекомпоновка позволила увеличить экипаж до пяти человек, одновременно улучшив условия их работы. Новый двигатель был гораздо мощнее (250 против 180 л.с.) и разгонял 18,5 тонную машину с 20 мм броней до 25,5 км/ч. С хорошей динамикой, удельная мощность в 15 лошадей на тонну для того времени была превосходной. Увеличенные баки, переехавшие в боковые ниши, обеспечили запас хода в полторы сотни километров.

Сравнивать его не с чем. Единственный танк, который можно с большой натяжкой отнести к категории средних, был Vickers Medium Tank Mk.II. лидеров мирового танкостроения англичан. Но оснащенный почти в три раза более слабым двигателем (90 л.с.) и чисто номинальным (6,5 мм) бронированием клепаного корпуса, он приблизился к Т-24 только по скорости и мощности вооружения. Все остальные были хуже.

Т-24 готовился к серийному производству, причем уже в 1931 году планировали получить 300 танков. Но тучи сгущались. Халепский откровенно проталкивал танк Гротте. Достаточно сказать, что доводкой Т-24 занимались не более 20 человек при скудном финансировании, а на Гротте работали полторы тысячи при неограниченных финансовых возможностях. Но похоронил Т-24 все же не он. Танк ТГ блеснув креативом, так и остался чисто опытным. А вот решение разместить на ХПЗ производство танков Кристи привело к закрытию проекта.

Заводчане резко выступили против БТ. Доходило до прямого саботажа и специальных постановлений правительства. Алексенко тоже дрался за свою машину до последнего. Исчерпав аргументы, он подал заявление об уходе. Его приняли. Надо сказать, что, несмотря на такой демонстративный протест, под репрессии он не попал. Вероятно, оценили и гражданское мужество, и конструкторский вклад. Если создатель Т-12 Шукалов был осужден и погиб в «Ухтпечлаге», Алексенко работал проектировщиком на оборонных заводах, правда, выше старшего инженера-конструктора его уже не поднимали.

Сейчас можно только гадать, что было бы, если вместо БТ и Т-26 поддержали идею дальнейшего развития Т-24. Возможно, Халепский был прав, и страна осталась бы к началу войны вообще без танков. Возможно, начни их выпускать в массовом количестве, их ждала бы судьба БТ и Т-26. А возможно, не было бы потеряно несколько лет на бесперспективную колесно-гусеничную схему, и настоящий средний появился бы раньше, сделав прорыв и поломав стереотипы.

Во всяком случае, удалось же костяку КБ Алексенко, который остался на заводе после его увольнения, под руководством Фирсова, а затем Кошкина создать один из лучших танков Второй мировой войны Т-34.

В заключение хочется сказать, что Т-24 был необходимым витком эволюции. Помимо опыта разработок он дал еще и много современных конструкторских решений. Даже не состоявшись как танк (хотя на момент разработки равных не имел), он возродился в артиллерийском тягаче «Коминтерн», выпускавшемся до 1940 года, и который мог таскать даже тяжеленую «дубину Сталина», 18-ти тонную 203 мм гаубицу Б-4.

Источник — https://dzen.ru/a/ZDx62N_RlwGC5ARm