Для тех, кто воздыхает о «третьей экономике мира» и блаженном 1913-м годе, напомню, что ни что не ново под луной. Мы сейчас поговорим о «мощной российской» экономике 1913 года и… патриотическом порыве.

Зачем? Да, затем, что все имеет свою историю, и отдельные проблемы советского флота уходят корнями в проблемы флота царского. Когда меня спрашивают, зачем СССР что-то (за деньги) подсматривал у Италии или Германии, мол, мы что не могли сами что-то создать, свое, ведь при царе…

А, что при царе? При царе тоже сами мало чего могли, т.к. были жестко «интегрированы в мировую экономику» (в качестве «сырьевого придатка»).

Как образовалась «мощная экономика» дореволюционной России? Та все так же. Сняли пошлины на сельхозпродукты, экспорт резко вырос, резко выросли доходы от продажи сырья, но, реальное развитие было близко к нулю.

Что, обидные слова сказал? Мне тоже за державу обидно. Чьи газотурбинные установки стоят на всех буровых? Красноярские? Как сказал бы Задорнов: «Да, щаз!». ГТУ стоят «Siemens» и «Solar turbines», чьи турбины стоят на электростанциях в Крыму и Севастополе? Напомнить? Да, ладно, турбины, вся дорогостоящая начинка – импортная.

Я даже не говорю о запчастях. Очень уязвима электронная начинка, настройка и наладка этих агрегатов своими силами… крайне затруднена, а, «убить» программу очень легко.

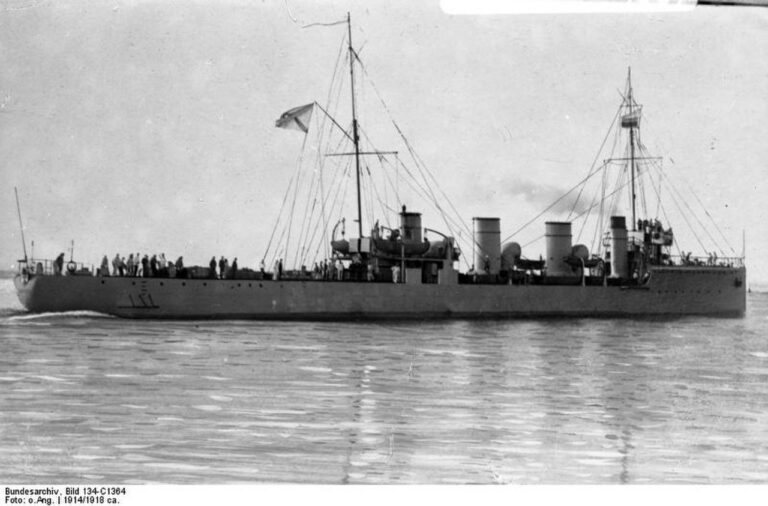

«Ну, то ведь сейчас, а, вот при царе-батюшке Российская империя построила «Новик», гениальное творение русской мысли …» «Новик», первые русские эсминцы с паровой турбиной».

Не, господа, не льстите себе, и не ностальгируйте по тем временам. Ничего не меняется. Только в СССР было сделано что-то толковое. Да, «Новик» — удачный проект, спроектировал его, действительно, русский коллектив, под руководством нашего замечательного кораблестроителя А.Н.Крылова (как его ласково зовут корабелы, «дедушки Крылова», но которого не нужно путать с баснописцем).

Проект (точнее серия проектов) прекрасный. И как эсминец, «Новик» корабль прекрасный. Строился он на средства… нет, не государственной казны. Проектировали и строили его на средства «Особого комитета по усилению военного флота на ДОБРОВОЛЬНЫЕ пожертвования» (вот всякие статьи в Вики есть, а о нашем добровольчестве что-то никто и написать статью в Википедию не сподобился).

Комитет сей был образован в 1904 году, и виной всему стала русско-японская война. В феврале 1904 года последовало «высочайшее соизволение» (ну, так и быть, несите деньги нам, мы их оприходуем, как надо). Во главе комитета царем-батюшкой был поставлен великий князь Александр Михайлович (получавший в нем жалование).

Структура Комитета предусматривала образование морского технического и финансового отделов, а также канцелярии. В состав морского технического отдела входили техническая комиссия, комиссия по выдаче заказов на сооружение кораблей и комиссия по рассмотрению изобретений и предложений. В этот же отдел включалась группа наблюдающих за постройкой кораблей на судостроительных заводах. Несколько позднее при канцелярии были организованы отделения печати и статистики. На морской отдел возлагалась разработка и рассмотрение проектов судов, которые могли быть приобретены или заказаны промышленности, состава их вооружения и снабжения, а также выработка технических условий, спецификаций и проектов договоров на строительство, организация наблюдения за сооружением кораблей и сдачей их в казну.

Николай II, желая полностью подчинить себе деятельность Комитета, назначил его председателем великого князя Александра Михайловича. Весьма примечательно, что последний был ярым противником развития флота и в период существования Комитета только тормозил его работу. Почетным членом был избран великий князь Михаил Александрович — брат Николая II. Должность заместителя председателя занимал вице-адмирал в отставке А. А. Вирениус. Деятельность Комитета Определяли, конечно, не отставные адмиралы и отпрыски царской фамилии, а видные ученые и офицеры флота: заведующий опытовым бассейном МТК А. Н. Крылов, старший помощник судостроителя И. Г. Бубнов, профессор санкт-петербурского Политехнического института К. П. Боклевский, преподаватели Военно-морской академии Н. Л. Кладо и Е. Е. Шведе, корабельный инженер полковник Г. Ф. Шлезингер, будущий начальник МГШ капитан 1 ранга Л. А. Брусилов, флагманский инженер-механик штаба Балтийского флота полковник В. А. Винтер.

И, в комитет начали стекаться средства народные. Народ тогда был наивнее, (видимо, потому как интернета не было). О концессиях на реке Ялу мало кто знал. Царю-батюшке доверие еще было (не может же помазанник божий ошибаться). А, потому,…

В 1905 году собрана была сумма космическая 13 миллионов (тех, старых) рублей, к 1906-му сумма выросла до 17 миллионов. Чем занимался комитет? Комитет бы занят размещением заказов за рубежом. В основном, на верфях «Шихау» и «Вулкан».

Один только эмир Бухарский Абдулахад 1 млн. рублей пожертвовал, так появился эсминец «Эмир Бухарский». Генерал-майор граф Шереметьев дал 200 тысяч. Московский дворянский клуб дал 100 тысяч (такой, далеко не бедный «клуб») по 50 тысяч в «добровольно-принудительном порядке скинулись банкиры двух банковских союзов. Но, таких жертвователей было немного. Подавляющее количество пожертвований шло от простых людей. Люди перечисляли кто рупь, кто полтину. Например, 300 тыс. рублей Финляндия собрала, появился эсминец «Финн».

В период 1905—1907 гг. Комитет заказал и построил на собранные народом средства 22 военных корабля, в том числе 18 угольных минных крейсеров водоизмещением 550—600 т со скоростью 25 уз, впоследствии зачисленных в класс эскадренных миноносцев: «Войсковой», «Доброволец», «Казанец», «Москвитянин», «Трухменец», «Украина», «Финн», «Эмир Бухарский», «Донской казак», «Стерегущий», «Страшный», «Генерал Кондратенко», «Амурец», «Забайкалец», «Уссуриец», «Охотник», «Пограничник», «Сибирский стрелок». Характерно, что большинство названий этих кораблей указывает, в какой части России собраны средства на их постройку. Они вооружались двумя-тремя однотрубными торпедными аппаратами и двумя 75-миллиметровыми пушками. Кроме того, Комитет построил четыре подводные лодки:

В общем, после израсходования всех денежных средств, комитет «закрылся», но успел сделать несколько, действительно, добрых дел.

Кстати, Севастопольская авиашкола на Куликовом поле (будущая Качинская), это тоже добровольные пожертвования. Отчеты по расходованию средств публиковались в журнале «Новое время». Почитал, со смешанными чувствами: с гордостью за народ, и с горечью за уплывшие в Германию народные деньги (потом, спустя несколько лет, они нам «икнутся»).

Причем, я не очень понял, вроде бы и война уже закончилась, и спешить было уже некуда, а, заказы по-прежнему шли за рубеж. Ситуация изменилась только в 1910 году, перед ликвидацией комитета. Последним кораблем «комитета» стал «Новик». Его строили уже «почти как надо».

Это, действительно первый русский эсминец с паротурбинной установкой, и строили его на Путиловском заводе, и характеристики его замечательные три турбины выдавали 42 тыс. «лошадей», скорость 36 узлов, но…

Смотрим его «потроха»:

-турбины системы Кертиса, изготовленные немецким акционерным обществом «Вулкан». (3 шт.). Ряд авторов пишет о турбинах Парсонса, (которые имели больший КПД, но были сложнее), но скорее всего, это ошибка. В советское время на «Якове Свердлове» точно стояли турбины «A. G. Vulkan»

-котлы «Вулкан» (6 шт.)

-вентиляторы, немецкие

-электрооборудование (постоянного и переменного тока, все немецкое)

-насосное оборудование (все немецкое)

-радиооборудование (все немецкое)

-приборы управления стрельбой Гейслер

-артиллерия четырехдюймовки ОСЗ-Виккерса (ну, хоть что-то почти наше)

Поначалу, эсминец недобрал скорости, и в 1913 году (до войны год остался) дорабатывался на верфи «Вулкана» в Штеттине.

Но, может, это только у головного корабля?

Источник — https://dzen.ru/a/Y0WchoKAcTMf89Hl