Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Сим постом я начинаю свой новый проект в альтернативной истории, и посвящен он будет достаточно своеобразной теме. Я вновь не смог избежать искушения работать с близкой и более понятной мне территорией, и потому проект затронет Восточную Европу. Однако, в отличие от работ по Российской империи, в этом проекте все будет несколько скромнее, менее глобально, и более удобно для работы. А начнется все с Галицко-Волынского княжества и Романовичей.

Содержание:

Вступление

Все начиналось вообще не с Руси, не с XIII века, и тем более не с государства Романовичей. Более года назад у меня как-то обострился интерес к Польше, и я принялся подтягивать знания по ее истории. Процесс продвигался не очень быстро, я постоянно набирался знаний как из конкретных источников (монографий и научной литературы), так и из более общих (статьи в интернете, обсуждение важных вопросов с коллегами). На полном серьезе я собирался писать альтернативу по Польше и Речи Посполитой, так как потенциал этого государства поистине велик и могуч, но потом что-то интерес стал меньше, и я передумал. Хотелось чего-то другого, более знакомого и близкого, но все еще потенциалистого, я даже спустя какое-то время вновь вернулся к истории Польши, и тут что-то пошло не так. Дело в том, что еще давно, когда я копал информацию по казачеству, мне в руки попалась информация о том, что в Галицко-Волынском княжестве была крайне нетипичная и весьма боеспособная армия для своего времени, что высоко оценили литовцы, которые позднее использовали ее в своих целях.

Отличительной чертой этой армии была достаточно многочисленная и боеспособная пехота – а я как человек, кое-что смыслящий в военном деле того времени, понимал, что без определенного и весьма высокого уровня централизации государства такую пехоту не создать, что вызывало уже мысли совсем иного толка. Хорошо организованная пехота, с арбалетчиками, достаточно боеспособная, чтобы противостоять коннице, пускай не всякой и не всегда – все это интриговало тем, что было своим, родным, а не западным, и так рано, и с такими перспективами. Заинтересовало и упоминание о том, что некий аналог поместного войска создавался уже при Данииле Галицком, в то время как в России оно появилось лишь в XV веке. Тогда я эту тему быстро забыл, а тут, работая с поляками, как-то вспомнилось, начались проверки, перепроверки, поиск новой информации на эту тему…. Чем дальше, тем больше мысли устремлялись к Средневековью, а в рамках Средневековья чем дальше, тем более интересным становилось то, что раньше не особо привлекало мое внимание даже в школьные годы, когда я увлекался всем подряд. После долгих раздумий я решил заняться этой темой вплотную.

Интерес к этой теме у меня действительно появился неожиданно – еще вчера я страдал фигней, почитывал книжку про поляков, написанную поляками (забавное чтиво, кстати, и весьма интересное), а сегодня у меня аж свербит поискать что-то на тему ГВК, и желательно детально! Найдя слишком мало информации, я обратился к уважаемому коллеге Михаилу, более известному на топваре как Хозяин Трилобита, и он предоставил мне адреса мест, где можно наскрести информацию по этой теме, за что я ему особо благодарен. После этого я еще достаточно долгое время искал разные-всякие статьи, периодические издания, и многое другое про ГВК, не делая выбор между определенными источниками, просто читая все подряд, иногда на одну и ту же тему, но от разных авторов, с разными точками зрения. Основной массив информации удалось почерпнуть из тех мест, которые не находятся в легком доступе в интернете, и требуют для обнаружения определенных усилий. В основном это оказались статьи и труды историков, как российских, так и украинских. Скажу откровенно – настолько глубоко тему, несмотря на весь мой опыт в истории обычной и альтернативной, я еще не копал, и найденная мною информация настолько меня впечатлила, что я окончательно утвердился в мысли – альтернативе по Галицко-Волынскому княжеству, которое приходит к успеху и создает православное государство на просторах Восточной Европы, обязательно быть! Тогда я написал цикл из 17 статей, дойдя до начала XVII века, но потом как-то дело заглохло, и АИшка пополнила список заброшенных. Публиковать на текущем сайте я ее не стал, ибо как раз в то время брал перерыв от него.

С того момента прошел год. Я продолжал подтягивать свои знания по теме Галицко-Волынского княжества и Юго-Западной Руси вообще, а также всем связанным. Появились определенные новые наработки, под грузом новой информации были пересмотрены некоторые старые взгляды. Появилась идея переработать цикл, и опубликовать его здесь, на нашем сайте. Правда, тут сразу же пришлось серьезно задуматься, ибо, как показывает практика, по теме на деле мало кто знает реальные факты, зато есть немало людей, которые ассоциируют Галицко-Волынское княжество (часть Руси, населенную русичами) с современной Украиной, что мгновенно вызывает наброс на вентилятор. Потому, посоветовавшись с коллегой бякиным, решено было сначала написать цикл по реальной истории Юго-Западной Руси и опубликовать его, и лишь потом приступать к публикации АИшки. После более чем месяца работы, подготовки и ряда иных событий, я таки добрался до последнего пункта из этого хитрого плана, и сим постом начинаю выкладывать материалы по одному из самых любимых своих проектов. Назвал я его Ruthenia Magna – Великая Русиния.

Особенности историографии и впечатлений, или на что опирается автор

Заранее намечу векторы развития Галицко-Волынского княжества. По моему стойкому убеждению, ГВК может географически занять место Великого княжества Литовского, и стать достаточно серьезным игроком в Восточной Европе. Конечно, к этому моменту эту уже не будет княжество, а будет вполне себе православное королевство во главе с Романовичами, носящее иное название. Открывающиеся перспективы перед этим государством самые разные, и, к примеру, появляются новые варианты вместо реальной польско-литовской унии, а также заметно изменяется история Польши, Литвы, Прибалтики, России, а может даже и Чехии с Германией. Конечно, наличие иного центра силы на Руси кроме Москвы неизбежно приведет к конфликту между Россией и ГВК, и недружественные отношения могут продлиться достаточно долго. Тем не менее, я не считаю это негативным явлением – в конце концов, альтернативщики всегда переиначивают истории многих государств, формируя как альт-позитивы, так и альт-негативы. России я всегда, во всех своих альтернативах старался сделать лучше, даже там, где сделать это было не так просто. Здесь же, похоже, придется говорить и об альт-негативе – Российская империя будет заметно меньше в Европе, не сможет объединить под собой всю бывшую Русь, и многое другое. С другой стороны, даже в такой обстановке для нее возможны вполне себе положительные подвижки, и если России удастся свести негативные последствия Смуты к минимуму, хорошо освоиться в мировом океане, развить свои колонии на Аляске и укрепить Дальний Восток, избежать революции и превратиться великую державу со стабильными позициями в мире, да еще и имея крепкого союзника (сближение России и Русинии после появления общих угроз и осознания бесполезности грызни неизбежно), без всех тех великих и печальных событий, которые преследовали ее в истории – разве можно будет это назвать альт-негативой? А что границы государств другие, земли меньше – дело уже такое, земли у России всегда было хоть отбавляй, в отличие от многого другого, куда более важного…. Впрочем, это довольно щепетильная тема, и я прошу избегать в дальнейшем ее развития, да и сам постараюсь не акцентировать на этом внимание. В конце концов, главными героями этой альтернативы будут оставаться Галицко-Волынское княжество и Романовичи.

Особенности подачи материала и терминов

Одной из новых особенностей этой альтернативы, которые не встречались ранее, или встречались крайне редко и не так выражено, будут ссылки на псевдоисторические документы, летописи и материалы – т.е. те, которых не существовало в реальности, но которые могли бы существовать в альтернативном мире, где будут происходить описываемые события. Это будет сделано ради придания материалу большего интереса, вида некоего исторического труда, да и вообще удобрить текст деталями. При этом я не буду постоянно и излишне идеализировать тех или иных персонажей, нравы людей и отдельные события, чем частенько страдает официоз для широких масс [1]. Происходящее по возможности будет рассмотрено с нескольких сторон; какие-то кровавые или не совсем приятные, а иногда и отвратительные подробности будут упоминаться, пускай и вскользь, или в качестве предположений автора альтернативы, или же автора источников, на которые будут осуществляться ссылки. Это прибавит общему сказанию не только правдоподобия, но и украсит его – в конце концов, кто сказал, что альтернатива должна быть скучной? Основным псевдоисторическим источником на первое время будет «Русинская летопись», разбитая на несколько частей, написанных разными авторами и якобы систематизированная в XVI-XVII веках. По мере развития сказания будут упоминаться и иные источники, начиная от летописей, и заканчивая личными переписками и дневниками.

Еще одной важной особенностью этой АИ будет терминология, а именно названия что получившегося в результате народа, что государства – Галицко-Волынское княжество преобразуется в Королевство Русское, а затем – в Русинское королевство, населенное, соответственно, православными русинами. Несмотря на кажущийся анахронизм, термин «русины» возник еще при Рюриковичах и упоминался еще в «Русской Правде» Ярослава Мудрого, правда, в единственном числе, и обозначал обычно свободного человека-русича [2]. Это слово стало основой натягивания латинского Ruthenia [3] и западного названия местного славянского населения – рутены. Тем не менее, сами слова «русин», «русины» остаются изначально старорусскими, и могут использоваться в качестве самоназвания народа и государства в дальнейшем. Использование же терминов «русский», «Россия» и «Русь» применительно к конкретному государству в дальнейшем представляется проблематичным, так как на территории Руси будет два больших русских государства — Россия с россиянами, и Русиния с русинами. Потому значение этих слов будет зависеть от контекста сказания.

О числах и численности

При моделировании тех или иных событий и процессов часто необходимо опираться на какие-то цифры, которых, когда дело касается Средневековья, может и не быть в открытом доступе. Потому приходится самому проводить кое-какие расчеты, и делать весьма шаткие, но столь необходимые прикидки. Здесь будут приведены основные из них, которые сделаны еще до начала составления самой альтернативы. Отмечу, что все указанные цифры остаются на совести автора, и могут быть ошибочны, но именно они будут использоваться в дальнейшей работе как официальные. Упоминание цифр будет вовсе не обязательным – но дабы оценить те или иные возможности, не лишним иметь подобную статистическую информацию.

Численность населения Галицко-Волынского княжества. Показатель, который определяет, помимо экономики, потенциал государства, население – одна из тех вещей, которые я даже примерно не нашел в интернете на тему этого княжества, и потому придется проводить собственные, очень примерные расчеты. Первая цифра, которая понадобится нам для работы – это площадь княжества, которая имеется лишь на период наибольшего расцвета (около 300 тысяч км2), в то время как площадь коренных территорий (собственно Галиция, Волынь, Поднестровье и Берестье) неизвестна. Путем очень приблизительных расчетов по площадям нынешних западноукраинских областей можно получить следующую цифру – 131,255 км2, причем эта цифра весьма условна и заметно занижена, так как не учитывает еще достаточно обширных территорий вне Западной Украины. Вторая цифра – плотность населения. Здесь придется использовать несколько цифр, и проводить несколько независимых расчетов с каждой из них. Во-первых, плотность населения можно взять по всей Руси, так как нам известна площадь и предположительная численность населения перед монгольским вторжением – правда, цифры встречаются разные, и по ним можно получить плотность или 4,5, или 5,6 человека на км2 площади. Во-вторых, можно использовать плотность населения Польши, которая имела схожие с Галицией и Волынью климатические и географические условия. Увы, известна лишь цифры населения и площадь, на которой оно было расположено, к 1000, и к 1370 годам. Во втором случае плотность будет равнятся примерно 7,5-8,33 человека на км2. Третий случай – мой сплошной субъективизм, оценочная плотность, основанная на простой логике: мы знаем среднюю плотность по всей Руси, а также знаем, что на территории некоторых княжеств, включая ГВК, она была выше. В то же время, ожидать плотности населения по княжеству, сравнимого с Польшей конца XIV века, чрезмерно смело, и потому третья цифра плотности населения ГВК – это 7 человек на км2. Получив все нужные числа, мы можем примерно определить и численность население Галицко-Волынского княжества согласно всем трем случаям, и это будут 590, 985 и 919 тысяч человек соответственно. Беря в качестве основной третью цифру, а также с учетом того, что я использовал площадь значительно меньшую, чем ГВК имело в реальности, не будет абсолютной ошибкой заявить, что население княжества к началу XIII столетия составляло примерно 1-1,2 миллиона человек. Это достаточно много, но для одного из самых густонаселенных регионов Руси такая цифра может быть не только правдоподобной, но и заниженной.

Уже незадолго до публикации статьи, написанной за год до этого, я обнаружил цифру примерного населения Галицко-Волынского княжества в 1,6-1,7 миллиона согласно историческим исследованиям. Тем не менее, отталкиваться я буду от своей оценки, которая, как мне видится, теперь выглядит более умеренной и обоснованной.

Численность армии Галицко-Волынского княжества. От числа армии, а также от ее качества, напрямую зависит военный потенциал государства, а значит и выживаемость государства во время конфликтов. Для средневекового общества, с поправками на прогрессивные реформы Даниила Галицкого, которые позволяли привлечь в строй больше людей, предельными числами войск являются, в среднем, 1-2 процента от общего населения территорий — больше не требовалось, да и обеспечить их всем нужным было не очень легко. Как уже сказано выше, изначальные территории княжества населяет примерно 1 миллион человек – это означает, что войско можно оценить в 10-20 тысяч человек. Однако есть две большие оговорки. Во-первых, в случае долгосрочных и частых компаний численность армии падает, а таковые кампании занимали большую часть войн средневековых государств. Во-вторых, уровень организации ГВК, по мнению автора, был достаточно высоким, а социально-политическое устройство в случае крайней необходимости позволяло созывать большее войско, чем указанные средние 1-2 процента. Таким образом, армию Галицко-Волынского княжества можно оценить в примерно 6-12 тысяч человек большую часть времени, и до 24 тысяч человек в случае созыва ополчения и всеобщего сбора. Само собой, речь о полевой армии, гарнизонные войска и наемники в эти цифры не входят. В случае, если брать максимальную оценку населения ГВК в 1,2 миллиона, то эти цифры будут выглядеть как 8-16 тысяч человек долговременного войска и до 28-32 тысяч при полной мобилизации.

Все это неплохо согласуется с известной или выведенной историками численностью войска Даниила Романовича – до 3 тысяч конной дружины, и до 30 тысяч при полном призыве ополчения [4]. После реформ численность конницы увеличилась где-то до 4-5 тысяч, а земское ополчение стали призывать значительно чаще. И да, все эти выкладки касаются периода после проведения полного комплекта военных реформ — до этого армия единого Галицко-Волынского княжества едва ли была больше 10-12 тысяч при максимальной мобилизации, и 5-6 тысяч во время долгосрочных кампаний.

Численность армии Батыя и Золотой Орды. Здесь все еще проще – я брал расчеты, сделанные до меня знающими людьми в интернете. Само собой, существуют разные оценки численности сил монгол в разное время и в разных местах, но меня интересуют наиболее правдоподобные числа, касающиеся именно Руси и Восточной Европы. Эти числа таковы: 50-60 тысяч человек в войске Батыя на начало похода на Русь, 30-35 тысяч к 1241 году (потери плюс уход части войск в Монголию), 15-25 тысяч после окончания Западного похода и к началу формирования Золотой Орды. В период максимального расцвета улуса Джучи (Золотой Орды) общая численность войск татар достигает все тех же 50-60 тысяч, но они уже разделены между разными лидерами, и фактически редко собираются в единый кулак для ведения военных действий. При этом указанные 50-60 тысяч являются максимальной планкой численности войск Золотой Орды периода расцвета – не исключено, что на самом деле их было еще меньше.

Повторюсь, что все эти цифры являются плодом моих личных предпочтений или расчетов, и могут быть глубоко ошибочными, но именно они будут использованы при написании АИ по Галицко-Волынскому княжеству.

О символике

Символика — одна из тех тем, по поводу которых у меня есть особый пунктик. Ну не могу я без символики, такой, чтобы запоминалась, чтобы смысл имела! А это напрямую связано с геральдикой, которую я тоже люблю. хоть и не изучал углубленно. А потому, перед началом публикации собственно альт-исторической части своей альтернативы, имеет смысл рассказать о символике и геральдике, их трех главных элементах — фамильный герб правящей династии, средний герб государства, и флаг государства. Но для начала — ряд важных замечаний.

Замечание №1. Цветовая палитра. Несмотря на то, что государство как бы АИ совсем АИ, основная цветовая палитра государства будет, внезапно, сине-желтой, схожей с той, что существует ныне в Украине. Спешу заверить уважаемых коллег — связано это не с тем, что я украинец, и являюсь большим фанатом именно текущей гос. символики (последнее – вообще мимо), а с тем, что я конкретно фанат палитры темно-синего цвета с золотыми элементами, и более того — первой палитрой цветов, упоминаемой в летописях касательно Галицко-Волынского княжества (Львовская хоругвь в Грюнвальдской битве, «Хроники» Яна Длугоша) были именно злато и лазурь.

Популярная теория о том, что на Руси везде и всегда особо котировался алый цвет не имеет достаточных обоснований: у нас не было столь развитой геральдической традиции, как в Европе, в качестве знамен чуть ли не до XVI века включительно использовались хоругви с ликами святых, а источники о символике тех или иных князей или княжеств скудны, и не дают информации, какие конкретно цвета использовались в том или ином княжестве. Вся символика до века XV по факту сводилась к печаткам и каким-то личным символам отдельных князей, что сразу же нивелирует любое выведение каких-либо цветов из этих печаток. Особый статус алого цвета является не более чем переносом более поздних и известных реалий Московского княжества, где красный цвет действительно занимал особую позицию, на ранние времена, где про цвета ничего неизвестно. Ну и плюс тот маленький факт, что красный цвет вообще в геральдике самый популярный — но отнюдь не отменяет использование других цветов. Т.е., как бы красный цвет имеет значение, но обязательное использование его в геральдике не предопределено. И потому имеет значение то, какие цвета помимо красного еще были в использовании широко распространены, и могут иметь вполне конкретное обоснование, а не одну только всеобщую европейскую популярность.

Казацкие прапорцы образца 1651 года. Становится понятно, какие цвета больше всего находились в употреблении.

И вот здесь как раз начинается интересное, ибо синий цвет именно после Романовичей начинает набирать обороты в Юго-Западной Руси, т.е. на тех территориях, которыми они владели. Раньше о нем, как и о других цветах, по сути ничего неизвестно, зато потом синий начинает всплывать все чаще и чаще. Уже в XIV-XV веках он появляется как достаточно распространенный геральдический цвет в этом регионе, а к моменту расцвета казачества в Поднепровье синий цвет вообще становится вторым по значению после красного (это если не считать малиновый, который по сути оттенок красного). Встречается широко синий цвет в местной геральдике и в городах, и у местных княжеских родов. Объяснение подобной популярности польским влиянием натянуто, ибо у поляков синий цвет не имеет такого распространения. Большая часть геральдики с активным использованием лазури — на личных гербах, городов, воеводств и прочего — пришла в Речь Посполитую вместе с Литвой.

Объяснить появление столь значимого синего можно только какими-то местными тенденциями, будь то Романовичи, или какое-то влияние Гедиминовичей и Литвы. Последнее, впрочем, тоже сомнительно — сине-золотая палитра герба впервые встречается аж у Ягеллонов, в то время как ранее популярен также красный цвет. Наконец, когда австрийцы создавали флаг Галиции-Лодомерии, то они взяли два самых распространенных местных цвета, которыми оказались красный и синий. Впрочем, такой флаг не получил большой популярности — красный с синим без третьего цвета сочетаются плохо. А с каким цветом синий использовался чаще всего? Да с теми же, с которыми и красный цвет выглядит лучше всего — золотой и белый. Если выбирать из двух этих цветов, то золотой смотрится более выгодным. Более того, если предположить развитие сине-золотой палитры на Юго-Западе в то время, как на Северо-Востоке будет развиваться и утверждаться красно-золотая, то получается вполне конкретная дифференциация между двумя геральдическими традициями двух государств, но в то же время с общей основой. Согласно германской геральдике, цвет фигуры (орла, льва) является основным, а цвет фона — второстепенным. И Русиния, и Россия будут иметь общий основной цвет, и отличаться лишь цветами фоновыми, которые в определенной мере станут династическими — синий у Романовичей, и красный у великих князей Москвы, царей Русского царства и императоров России.

Таким образом, лазурь и злато в государственной палитре цветов в этой АИ не имеют ничего общего с Украиной, а завязаны именно на исторические тенденции развития символики в Юго-Западной и Северо-Западной Руси. Это не украинские историки натянули современные реалии на прошлое, а наоборот — реалии прошлого вызвали появление злата и лазури в качестве государственных цветов у современной Украины. Употребление для АИ-Русинии сине-золотой (именно с темно-синим оттенком, а не современным голубым) расцветки геральдики и будущего флага вполне логично, и имеет едва ли не самое лучшее обоснование из всех прочих, включая использование красного в качестве фона. Сине-золотая палитра — старейшая из известных, имеющих происхождение с Юго-Западной Руси, и игнорировать ее будет просто неправильно. Наконец, в Европе такая палитра также имела определенную популярность. Самыми знаменитыми носителями ее являются Капетинги и их потомки, включая различные Анжу-Сицилийские, Анжуйские и прочие династии, а также широко известных Бурбонов.

Замечание №2. Язык девиза. Большие сложности испытал во время нанесения на средний герб девиза государства. Дело в том, что я твердо уверен — если бы ГВК-Русиния прошли по тому пути, что я наметил для себя, то в этом государстве говорили бы точно не на современном русском, белорусском или украинском языках. Отпал также вариант с современным и реальным русинским языком, так как у того слишком много заимствований из венгерского, польского и многих других языков, чего не было бы в условиях АИ. Тот язык, который существовал в XIV-XVI веках, т.е. западнорусский, который сейчас называют то староукраинским, то старобелорусским, я просто не знаю, и не берусь ничего писать на нем. Потому, после долгих размышлений, я решил писать надписи, и вообще все упоминания альт-русинского языка на современном русском, т.е. языке собственно самой альтернативы. Это не более чем вынужденная условность.

Замечание №3. Галицкий лев. Встречались мне теории о том, что лев — вообще левая тема, нет места львам на Руси (герб российского города Владимира, да и многих других, значит надо упразднять), и так далее. Потому заранее стоит оговорить этот пункт. Лев действительно использовался на печатке князей ГВК в качестве стяга самое позднее в начале XIV века, так что это не взятый с неба элемент. Своей геральдической традиции на Руси практически не было, не считая каких-то зачаточных и эпизодических явлений, так что эта традиция будет заимствоваться в АИ (и заимствовалась в реальности) из Западной Европы, а там лев — признак статуса и власти, символ воинской славы и силы, относительно дешевый понт, который хорошо окупается. Наконец, два знаковых правителя АИ-ГВК (и один знаковый из реала) носят имя Льва, и именно они активно продвигают своего животного «тезку» в качестве государственного символа. Потому лев будет встречаться в символике Русинии, и очень часто. Это мое личное решение, и я пока не вижу ему альтернатив. Ну право слово, не тризуб же мне в качестве герба Русинии ставить, и не двуглавого орла? Единственной альтернативой является Архистратиг Михаил, который был весьма популярной фигурой на Юго-Западе, но уже в более поздние времена. Кроме того, на использование его в геральдике у меня отдельные планы, которые я пока не намерен раскрывать.

А теперь можно и про саму символику.

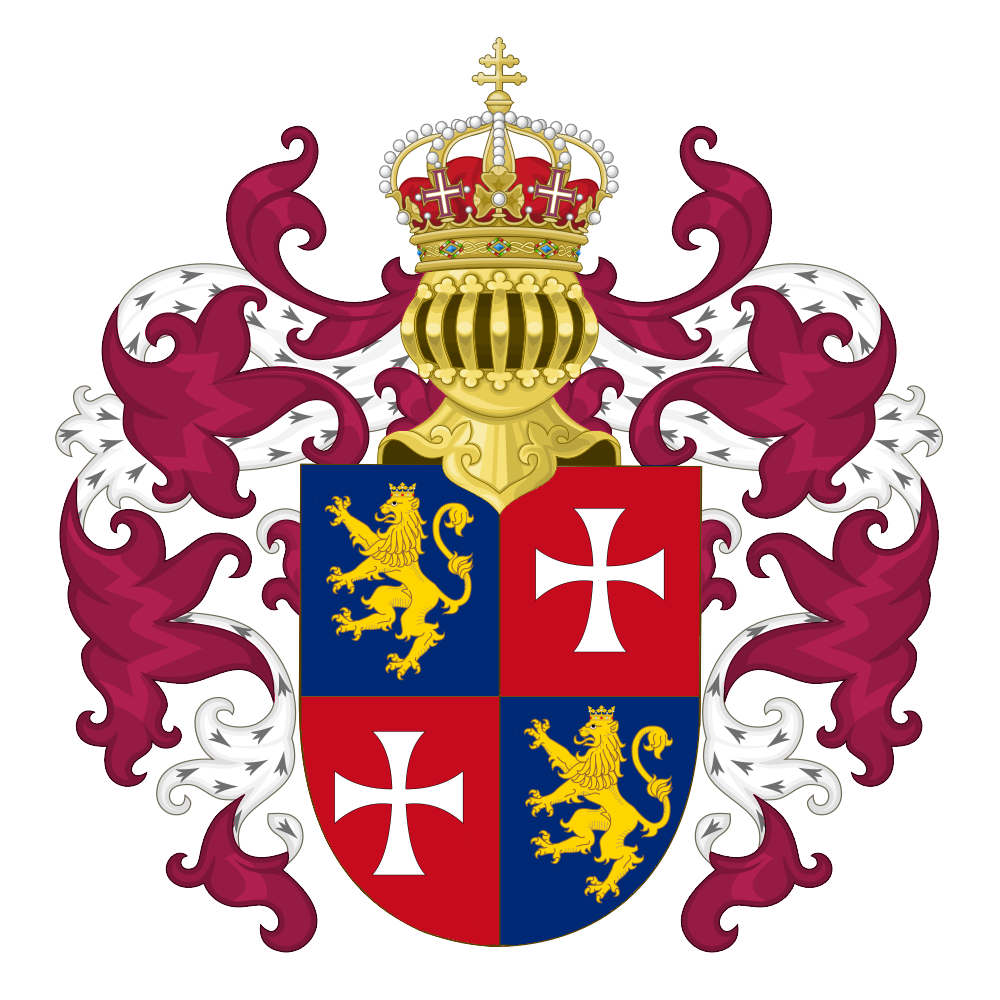

Герб Галицко-Волынского княжества, также династический герб

«Официальный» герб Галицко-Волынского княжества появляется лишь в начале XIV века, до этого используются личные символы и гербы князей. Представляет из себя комбинацию двух гербов — Волыни (белый крест на алом фоне, вариация креста Святого Георгия) и Галиции (золотой лев на синем фоне, золотой ибо статусно и престижно, а синий в рамках АИ — династический цвет Романовичей). Пурпурный намет символизирует родство Романовичей с византийскими императорами. После расширения Галицко-Волынского княжества, переноса столицы в Киев и провозглашения Русинского королевства герб становится личным для династии Романовичей, а в качестве государственного используется новый.

Герб Русинского королевства

Появляется после провозглашения Русинского королевства (примерно XIV-XV века). История его происхождения проста — с началом объединения южнорусских княжеств под началом Романовичей понадобился общий символ, стоящий выше простой комбинации гербов Галичиниы и Волыни, объединяющий все прочие княжества воедино, а значит — не касающийся ни одного из них практически в равной мере. Для этих целей отлично подходит золотой лев Романовичей на темно-синем фоне, фоне того же цвета, что и династические цвета Романовичей в альтернативе. Таким образом, получается эдакий символ всей совокупности княжеств во главе с Романовичами — примерно так же, как стал в России символом совокупности всех различных княжеств под началом Рюриковичей, а затем и Романовых, двухглавый орел Палеологов, заимствованный в Византии (где он был династическим гербом последней династии базилевсов, но де-факто не был общегосударственным символом). В роли щитодержателей — два ангела. На сине-золотой ленте нанесен девиз государства — «Вера, Король, Отечество». Указанный выше вид герб примет примерно в XVI столетии, до того единственным ходовым будет златый лев на темно-синем фоне. Галичине после этого придется обойтись каким-то другим гербом — к примеру, принятым в Русском воеводстве Польского королевства гербе в виде золотого льва, карабкающегося на скалу. С девизом я пока не уверен — это лишь простейшая калька с русского «За Веру, Царя и Отечество», что-то другое, подходящее к Русинии, мне пока в голову не пришло.

Флаг Русинского королевства

Ну, тут предыстория простая — я случайно увидел в интернетах похожий флаг, и попросту влюбился в него. Он очень похож на шведский, да, но раскрою вам секрет — в мире вообще очень много похожих флагов, даже если они не имеют общей предыстории. К примеру, флаги Чада, Румынии, Молдавии и Андорры практически идентичны, и никого это не напрягает, так что в схожести этого флага со шведским никакого криминала я не вижу. Флаг использует династический цвет Романовичей, и золотой цвет с того самого льва Романовичей. Обоснование креста может быть различным, но я зарезервировал одно, которое дает такому виду флага наибольший вес. Спойлерить не буду, потому пока без подробностей. Альтернативный вариант — трехполосный сине-желто-синий флаг с этим же львом на щитке. Вариант несколько более скучный, хоть уже и не похожий на шведский. Зато похожий на флаг Барбадоса или Багамских островов.

Сразу же замечу, что использование какой-то иной палитры цветов для флага будет иметь под собой гораздо более слабую основу. Это в первую очередь касается российского триколора, возникновение и утверждение которого в Русинии выглядит сомнительно. Да, нынче это панславянские цвета, и только Босния с Украиной не имеют на своем флаге красного — но это результат реальной истории, влияния России, и, наконец, тех маленьких и незаметных фактов, что сочетание различных оттенков белого, красного и синего являются, во-первых, цветами «либертэ, эгалитэ, фратернитэ», очень популярными после Французской революции, а во-вторых — попросту являются одним из самых эстетичных и гармоничных сочетаний цветов в принципе, во всем мире. Т.е., тут как и с красным цветом для герба — то, что это самый распространенный цвет, не означает, что только его и надо использовать, иначе все страны мира имели бы красные гербы и флаги с сине-бело-красным (порядок может быть разным) триколором. Попытка совместить триколор с греческим крестом, к которому, честно говоря, я прикипел в этом случае, приведет к повторению флага Доминиканы.

И, возвращаясь к изначальной теме — флаг Русинии может по цветам и фасону отличаться от флага России или других славянских стран, но при этом становится похожим на флаги других стран. Это абсолютно нормально. Более того — с точки зрения удобства идентификации в рамках АИ отличимый флаг у Русинии, с иной палитрой цветов, даже удобнее и выгоднее. Дабы не было повторов и слишком многочисленных совпадений. Это не говоря о наличии конкретного обоснования цветов — синий является распространенным цветом после Романовичей и в реале, а в АИ — тем более их династический атрибут; золотой же является статусным и выгодным с политической точки зрения цветом. А в случае замены золотого креста на белый получается флаг Греческого королевства (о боги, да, опять совпадение по флагу!).

Короче говоря, из всех вариантов, по великому множеству причин мой выбор пал на такой флаг, ибо он и хорошо обоснован, и редко повторяется, и характерен именно для Романовичей. Пытаться натягивать на Романовичей что-то, что им вообще никоим образом не характерно и взято с неба, я не собираюсь. Конечно, флаг еще может подвергнуться пересмотру, но шансы на это малы — я и так убил колоссальное количество времени на рассмотрение различных вариантов, и все — исключительно из-за опасений, что кто-то не совсем адекватный может начать возмущаться про кальку со Швеции и копирование Украины. Надоело, знаете ли, оглядываться на неадекватов и опасаться их реакции.

P.S. Напоминаю, что автор темы также является модератором. Попытки разжечь срач на пустом месте из-за якобы «украинской» символики или «украинского» проекта будут пресекаться самым жестким образом. Флейм на схожие темы также будет пресекаться без всяких намеков на гуманизм.

Примечания

- Впрочем, направление этого официоза на широкие массы не позволяет слишком углубляться в детали, а именно детали зачастую формируют противоречивые и неоднозначные образы исторических персонажей и событий.

- «Аще будеть русинъ, любо гридинъ, любо купчина, любо ябетникъ, любо мечникъ, аще изъгои будеть, любо словенинъ»;

- Изначально — от кельтского племени рутены. Точнее, рутенов, ибо племен с такими названиями было аж два, и оба они не были напрямую связаны друг с другом. Да, латиняне не отличаются щепетильностью с раздачей названий….

- Если мерять по методикам Клима Жукова, то получится много меньше, но, увы и ах, я их считаю достаточно тенденциозными и ошибочными.

++++++++++