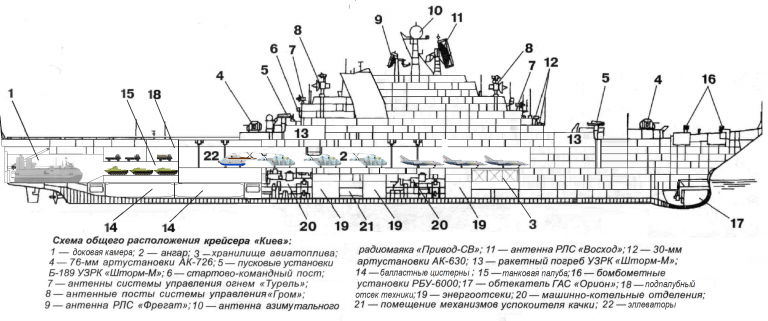

Альтфлот: Если одеть все самое красивое и сразу (Многоцелевые авианесущие ракетные крейсера типа «Киев» , часть I)

Перескочил все временные рамки, которые сам себе поставил еще на палубной авиации, вот решил побаловаться с ТАКР проекта 1143. По моему мнению, при его создании постарались натянуть сову на глобус, как авианосец он был слишком слаб, как ракетный крейсер он слишком здоровый. Вот и решил его «модернизировать», впихнуть еще больше функций и привязать его к своей АИ. Я понимаю – бредовая идея, но не больше, чем сами эти корабли в РИ.

* * *

После постройки в середине 50-х годов тяжелых авианесущих крейсеров (по отечественной терминологии) типа «Петропавловск» (Прим. все не могу доделать пост про него, но это авианосец размера «Мидуэя» с национальной изюминкой) строительство авианесущих кораблей прекратилось. Началась «ракетная эра» и такие корабли посчитали слишком дорогими и устаревшими (Прим. короче почти все как в реале), да и госбюджет был не резиновый, поскольку много денег уходило на строительство подводного флота. Исключение сделали для двух противолодочных крейсеров-вертолетоносцев типа «Петроград» (Прим. тот же проект 1123, я считаю что корабли в духе времени и зачем портить), но все же корабли построенные по моде тех лет (такие строили и итальянцы и французы, не обошли стороной этот тип британцы) несли недостаточно большую авиагруппу для эффективного ведения ПЛО. Решение было в увеличении корабля и как следствие количества вертолетов на борту, на это деньги выделили, при том сразу на два корабля для Северного и Тихоокеанских флотов, а «Петроград» и «Москва» были оставлены на ЧФ.

Командование флота в отличие от правительства и непосредственно министерства обороны, где после ВОВ прочно засели представители армии, понимали важность полноценных авианосцев и поэтому постарались максимально использовать появившуюся возможность. Кроме тяжелых авианосцев в составе СФ и ТОФ были два более легких крейсера заложенных еще в 1936 году, достроенный трофейный «Граф Цеппелин» который у нас получил имя «Слава» (Прим. тоже напишу позднее) и отечественный ветеран «Победа». Если первый все таки смогли приспособить к сверхзвуковому Як-31 и турбовинтовой ДГ-68 и он в составе СФ с конца 60-х активно использовался как учебный, то «Победа» в 1967 г. официально переклассифировали в вертолетоносец и он в качестве противолодочного корабля даже уступал крейсерам проекта 1123. Дополнительную надежду разжиться более или менее полноценным авианесущим кораблем давала вышедший на испытания СВВП Як-36 на базе, которого планировали создать истребитель с вертикальным взлетом и посадкой. Именно с этим предложением ГМШ вышел на правительство, идея получить авианосец по минимальной цене понравилась.

В сентябре 1968 года было начато проектирование существенно большего противолодочного крейсера с авиационным вооружением. Задачи новых крейсеров виделись в следующем:

обеспечение безопасности подводных крейсеров стратегического назначения в районах боевого патрулирования;

- обеспечение развёртывания подводных крейсеров;

- поиск и уничтожение ракетных подводных лодок противника в составе противолодочной группы;

- противовоздушная оборона соединений надводных кораблей;

- поддержка морских десантов при высадке;

- обеспечение истребительного прикрытия самолётам базовой морской авиации.

В Невском ПКБ были проработаны несколько вариантов корабля, отличающихся размерами, составом вооружения и архитектурой. Командование флота еще надеялось, что можно будет протолкнуть настоящий авианосец и крупнейший из проектов предусматривал ядерную ГЭУ, а также катапульты и аэрофинишёры для размещения на борту истребителя Як-31 наряду с вертолётами и СВВП. Но подобный корабль потребовал бы множества дорогостоящих конструкторских и исследовательских работ, а также очень большого времени на ввод в строй, да и стоимость его была велика — поэтому далее эскиза он не продвинулся.

Из предложенных вариантов был выбран более скромный проект, по вооружению и оборудованию он был максимально совместимый с уже построенными крейсерами проекта 1123, что позволяло уложиться в сжатые сроки строительства нового корабля. Однако уже в 1969 начались «доработки», командование флота поняв что первоначальные оценки эффективности СВВП были слишком оптимистичными постаралось максимально использовать данный корабль в том числе и для обнаружения и уничтожения надводных сил противника. Крейсер получил полноценное ударное ракетное вооружение из 8 ПКР и комплекс новейших систем ПВО, это потянуло за собой водоизмещение и стоимость однако с этим согласились. В итоге технический проект крейсера который получил шифр 1143 утвердили 30 апреля 1970 года.

В итоге новые корабли одновременно были заложены в мае 1970 г. сразу в Питере и Николаеве. Но и на этом не остановились, уже в июле из Генерального штаба МО пришло предложение рассмотреть возможность использовать корабли данного типа не только для поддержки морских десантов при высадке, но и задействовать его непосредственно в десантной операции. Причина была в информации, которую получили от разведки о подготовке к постройке в США универсальных десантных кораблей типа «Тарава». Этот корабль должен был доставить к месту проведения морской десантной операции батальонную десантную группу морской пехоты с десантно-высадочными средствами на борту и летательными аппаратами для обеспечения воздушного компонента десантной операции.

Упускать возможность получить корабль который будет близок к кораблям вероятного противника не хотели. Тем более еще в 1967-1969 г.г. многострадальная «Победа» прошла модернизацию (Прим. я о ней писал) в результате которой она уже могла принять на борт 250 морских пехотинца с легкой техникой которую высаживали как 6 вертолетов типа С-63ТБ , так и два десантных катера которые располагались на балках в вырезах с каждого борта. В итоге корабли начали перепроектировать, а стройку приостановили. Теперь они числились как многоцелевые авианесущие ракетные крейсера (МАРК). Поскольку корабли уже были заложены и для ускорение работ, решили максимально использовать уже существующий проект.

В результате пере классификации были внесены корректировки в проект, по сути выкинули все ненужное. Во первых отказались от практически всего противолодочного вооружения и средств обнаружения ПЛ, переложив обязанности по поиску и уничтожению на вертолеты и корабли охранения. Исключение было сделано ГАС «Орион» и двух реактивных бомбометных установок. Во вторых отказались от концепции перезарядки противокорабельных ракет и собственно от самого погреба ракет, тем более что опыт показывал что эта операция была трудно выполнима в открытом море.

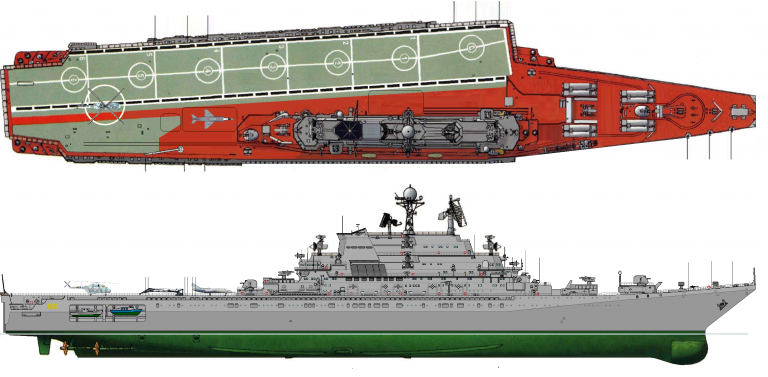

Пострадало и то, что нужно. Изменили кормовую часть теперь она стала вертикальной, доковую камеру закрывали две герметичные створки – нижняя наполовину проема входа в камеру (она же служила аппарелью для схода техники и верхнюю которая полностью закрывала проход. Подводную часть также изменили сделав ее более протяжение к корме, это же заставило удлинить валопроводы. Доковая камера и грузовые палубы для хранения боевой техники требовали освобождение кормовой части, частично это достигалось за счет удаления буксируемой ГАС что давало 15 м. пространства, но естественно этого было не достаточно, оставшееся место занимал ангар. Его оставалось только сдвинуть вперед за счет удаления погреба ПКР и перемещения к носу оставшегося вооружения, но и этого оказалось недостаточно. Решить проблему можно было тремя способами: нарастить корпус на два твиндека и разместить ангар поверх танковой палубы и увеличить длину корабля на 30 метров, и тот и другой вариант фактически требовали перестройку всего корпуса, роста водоизмещения, стоимости, сроков сдачи и других нежелательных действий. Оставался самый непопулярный для военных вариант уменьшения длины ангара с 130 до 126 метров, казалось бы, что изменение незначительное, но ширина в районе надстройки снижалась и на протяжении 106 метров была только 16,5 м., только в кормовой части она становилась проектной 22,5 м, но этот дополнительный объем занимал кормовой элеватор. Таким образом снижение было очень чувствительным, если изначально рассчитывали разместить 22 ЛА в разных конфигурациях, то теперь это количество уменьшилось до 16.

Частично проблему попытались решить уменьшением интервалов между машинами в ангаре, все это позволило поднять численность авиагруппы. Доставка вертолетов и штурмовиков из ангара на палубу осуществились двумя элеваторами, они имели одинаковый размер 20х9 м. и грузоподъемность в 25 т.

Доковая камера была относительно небольшой и имела размеры 29х18 м. она занимала 4 твиндека и имела высоту в 10,6 м. Размеры позволяли разместить десантный катер ВП ппроекта 12062 «Каракатица» (отличались от катеров «Кальмар» складной мачтой и уменьшенной высотой килей, но с увеличенными рулями направления), два катера типа 1205, либо 2 десантных катера проекта 1785. Для того что бы катера могли свободно входить в камеру, на корабль установили 6 балластных цистерн объемом по 1500 куб. м. при заполнении которых увеличивалась осадка кормовой части на 1,5 м. Кроме того два катера 1785 серии можно было разместить на полетной палубе, но обычно это не практиковали.

Танковая палуба, которая непосредственно примыкала к доковой камере и ангару бы также не велика 27х22,5х5,3 м., она позволяла разместить 16 средних танков. В реальности использовалась чаще для плавающей техники, а танки доставляли специализированные десантные корабли, которые могли подойти вплотную к берегу, на «Киевах» как правило был только условный танковый взвод усиления из 4 машин, которые планировали доставлять уже после захвата побережья. Дополнительно можно было разместить вооружение и автотехнику массой до 15 т. в подпалубном отсеке (верхняя грузовая палуба) над танковой палубой, такого же размера. Там же находилась различная вспомогательная техника (тягачи для авиатехники, погрузчики, пожарные автомобили). Оттуда она доставлялась лифтом размером 8х8 м. как на летную палубу для переброски вертолетами, так и на танковую — катерами. Часть техники в плаванье могло находиться непосредственно на десантных катерах.

По регламенту от 1975 г. для переброски 470 человек батальона морской пехоты устанавливалась такая номенклатура вооружения и техники. 16 специально спроектированных амфибий БАМД-1 в разных вариантов, эта техника располагалась на танковой палубе, на верхней грузовой палубе размещались батарея из 6 автомобилей НАЗ-66 с 120-мм минометами, 5 вспомогательных автомобиля такого же типа и 10 легких полноприводных автомобиля.

В принципе именно амфибии наряду с вертолетами были основными доставщиками десанта, катера доставляли только не плавающую технику. Таким образом, рассчитывали, что вертолеты за один рейс доставят 195 десантников первой волны с 4 легкими полно приводными автомобилями разведвзвода, ПБМП второй волны 256 человек, оставшееся количество уже доставляли катера.

Для размещения дополнительного личного состава были так же перекомпонованы жилые помещения. За счет увеличение в длину островной надстройки на 15 метров удалось перенести туда часть офицерских и мичманских кают, для рядового состава морской пехоты в носовой части разместили 14 двадцати шести местных кубрика. Так же «уплотнили» и основной экипаж отказавшись от шестиместных кубриков для нижних чинов по первоначальному проекту, тем не менее, условия обитаемости оказались не хуже чем на других кораблях флота. Всего экипаж за счет отказа от части вооружения и средств обнаружения уменьшился с 1433 до 1387 человек, а состав авиагруппы и технического персонала с 400 до 350. Это так же способствовало более комфортному размещению возросшего экипажа при десантных операциях.

МАРК типа «Киев» по состоянию на 1976 г.

Все эти доработки позволили продолжить строительство только в конце года (особенно долго разбирались с конструкции доковой камеры), а спуск на воду произошел только осенью 1973 года. Выйдя на испытания в декабре 1975 головной «Киев» несколько разочаровал моряков, скорость упала до 28 уз. (сказались изменения в кормовой части и возросшее до 33500 т стандартное водоизмещение вместо первоначальных 30500 т.), но это все же было не критичным, главное было в стоимости фактически цена подскочила на 20%, что поставило крест на двух последующих кораблях серии которые уже получили названия «Владимир» и «Казань». Следующие авианесущие крейсера (Прим. у меня как и в РИ военные усиленно классифицируют такие корабли как крейсера) в нашем флоте появились только к концу 80-х.

Тем не менее «Киев» и «Новгород» (Прим. в РИ называли такие корабли в честь лидеров времен ВОВ, у меня же их нет поскольку строил вместо них легкие крейсера, поэтому называю в честь древних столиц) в течении 1976 года вступили в строй. «Киев» отправился на СФ, а «Новгород» на ТОФ, где они заменили списываемые «Славу» и «Победу». Поучаствовать им в настоящих десантных операциях не пришлось, ограничивались учениями, но небольшие модернизации корабли проходили.

Первая была связана с возможностью базирования СВВП Як-38. Еще на этапе проектирования данного штурмовика рассматривалась необходимость применения короткого взлета в интересах увеличения радиуса действия и массы боевой нагрузки. Но у Яковлева это требование отложили в долгий ящик, мало того изначально у Як-38 не было даже управляемой носовой стойка шасси, а она необходима для того что бы самостоятельно вырулить к старту, а потом корректировать направление движения при взлете, ее начали ставить только в 1978, когда уже было выпущено 39 машин, тогда же в начались первые опыты по короткому взлету. Полностью отработали данный вид старта только к 1983, применение короткого разбега препятствовали возмущения воздуха на срезе летной палубе из-за батареи АК-630 и радаром управления стрельбой установленных за ним, это привело к ряду катастроф. Для предотвращения этого установили выравнивающие устройства воздушного потока ‑ три прямоугольные конструкций, смонтированных под фиксированным углом к диаметральной плоскости корабля. Особенно это пришлось ко двору после принятия на вооружение в 1987 развития Як-38, штурмовика Як-39КВ, поскольку новый перспективный истребитель-штурмовик Як-41 мягко говоря запаздывал. У «тридцать девятого» короткий взлет и посадка «с проскальзыванием» вообще были штатными, правда из-за большего размера их количество уменьшилось до 8 ед., как в десантном, так и многоцелевом варианте. Чуть раньше, в 1981 на палубе появились более крупные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты (которые заменили амфибии С- 81) семейства Ка-27 в количестве 14 ед. Что касается специальных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, то они в состав авигрупп МАРКов так же входили с 1986, но полностью С-63ТБ они не заменили и из 10 транспортных вертолетов в десантном варианте только 4 составляли Ка-29, которые планировали использовать в первую очередь как боевые.

Во вторых, начиная с 1989 в состав флота должны были входить полноценные УДК проекта 1222 типа «Казань» (прим. пусть будет развитие реального проекта 1220 «Халзан»), в итоге «десантное» предназначение «Киева» и «Новгорода» окончательно «отправили в утиль». В 1984-88 г. МАРКи встали на средний ремонт в результате, которого ликвидировали доковую камеру и продлили ангар с 126 метров, до 185, теперь туда уже вмещалось до 18 многоцелевых штурмовиков Як-39КВ, дополняли их 12 вертолетов Ка-27 различных модификаций или Ка-29 и 2 вертолета ДРЛО Сикорский С-84РЛО. При том на «Киеве» на угловой палубе установили трамплин в 6,5 градусов для отработки взлета, как говорили летчики «с подскока». На тихоокеанском «Новгороде» такой девайс решили не устанавливать, нахватало времени и финасирования. Корабли даже пере классифицировали в авианесущие крейсера, но при этом, хотя Як-41 был все таки принят на вооружение в 1995, эти сверхзвуковые истребители-штурмовики так и не вошли в состав авиагруппы МАРКов. Темпы выпуска их в свете экономических проблем и технической сложности были не велики, не более 8 ед. в год и в основном они уходили на новые УДК, но полеты в экспериментальных целях с бывших МАРКах они совершали.

Варианты размещения авиатехники и техники десанта в различные годы

В итоге оба корабля были исключены из состава флота в 2001 г. Головной «Киев» был окончательно списан, а тихоокеанский «Новгород» недолго находился в резерве, а в 2003 году был продан Индии с перестройкой в типичный авианосец. Перестраивали его на Дальневосточном заводе, который такими крупными работами на авианесущих кораблях не занимался с конца 20-х годов когда были построены первые авианосцы российского флота, поэтому работы затянулись. В результате новый индийский легкий авианосец под именем «Викрамадитья», вступил в строй только в 2009 г.

ТТХ МАРК типа «Киев» на 1976 г.

Водоизмещение (стандартное/полное): 3350 / 42870 т.; длина 273,1 м, ширина 31 м (полетной палубы 49,3 м), осадка наибольшая 11,5 м. Мощность ПТУ 4×35500 л.с.; скорость хода максимальная 28 уз, экономическая 18 уз; дальность плаванья экономическим ходу 7000 миль.

Вооружение: 4х2 ПУ ПКРК «Базальт», 2х2 ПУ ЗРК «Шторм», 2 х 2 ПУ ЗРК «Оса-М»., 2х2 76,2-мм АК-726 и 8х6 30-мм АК-630 орудий, 2х12 РБУ-6000.

Авиагруппа до 28 летательных аппаратов.

Экипаж 1387 человек, в том числе 280 офицеров, 470 чел. десанта.