Альтфлот: Крейсера типа «Адмирал Завойко»

Изъезженная тема, конечно, но поскольку у меня они есть – значит должны быть и здесь. Тэг на «Нюрнберг», потому что по структуре корабли похожи получились.

Содержание:

Состояние российского флота после революции 1917 года

К середине 20-х годов крейсерские силы Российского флота представляли собой крайне плачевное зрелище. Флот, который оперировал на 4 (5, если считать Каспийское море) морских театрах, имел в своем составе только 7 турбинных крейсеров, при том 2 из них были спущены на воду еще в 1907, а один был немецким трофеем, полученным от Франции после первой мировой войны. Самыми новыми были 2 крейсера типа «Светлана» и столько же их черноморских «родственников» типа «Адмирал Нахимов». За исключением головного корабля, который успел поучаствовать в первой мировой, остальные были достроены в 1922–25 г.г.

- Светлана: РБЗ 11.5.1913/26.05/1915/1.03.1917 (БФ-1917) – учебный крейсер с 1948, разобран на металл в 1955.

- Адмирал Бутаков: 29.05.1913/27.031916/ 05.09.1923 (БФ-1922) – учебный крейсер с 1950, разобран на металл в 1955.

- Адмирал Нахимов: Руссуд 18.05.1913/25.05.1915/21.03.1922 (ЧФ-1922) – потоплен германской авиацией 13 ноября 1941, поднят 3 ноября 1947, потоплен как мишень в 1949.

- Адмирал Лазарев: Руссуд 18.05.1913/15.01.1916/ 25.06.1924 (ЧФ-1923) – потоплен как мишень 21 ноября 1952.

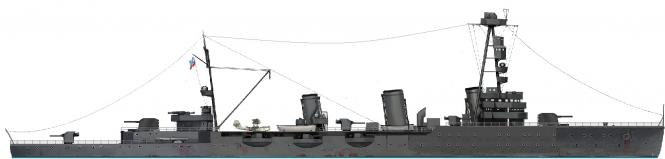

Для первой мировой они были более чем современными, но было ясно, что за десятилетие они начали устаревать – главным образом из-за устаревшего расположения части артиллерии в казематах. Кроме того, на стапелях Руссуда находились еще два корабля, а два крейсера «Адмирал Спиридов» и «Адмирал Грейг» были спущены на воду еще во время войны и болтались у достроечной стенки Путиловского завода. Если с николаевскими крейсерами решили не возиться и в начале 20-х годов их как наименее готовые сдали на слом, то последние балтийские крейсера все же решили достроить по несколько измененному проекту, только эти улучшения оказались не очень серьезными. Наконец-то отказались от носовых казематных установок – это позволило спрямить борта и улучшить мореходность. В кормовой части установили еще по одному спонсону для 130-мм в кормовой части (торпедные аппараты сдвинули к корме), а на оконечностях установили новые двухорудийные башни с модернизированными 130-мм орудиями по типу применяемых на модернизированных крейсерах Сибирской флотилии, правда для этого пришлось нарастить кормовую надстройку. Орудий ГК стало 12 вместо 15, но бортовой залп изменился не значительно, к тому же в 1929 году на крейсера поставили по 3 спаренные универсалки «Минизини». Увеличили носовую надстройку (корабли планировали использовать как флагманские), ну и установили дальномер на топе фок-мачты, которую усилили дополнительными распорками; была укорочена грот-мачта, собственно говоря на этом все. Самолет установили, но катапульты корабли так и не получили. В 1929 году оба «модернизированных» крейсера перевели на ЧФ, оба крейсера встретили войну в составе Средиземноморской оперативной эскадры и были списаны после войны. А черноморским Светланам не повезло, войну не пережила не одна из них.

Адмирал Спиридов: Пут. 16.051913/1.03.1917/19.07.26. (БФ-1926, ЧФ-1929) – с 1947 учебный крейсер, сдан на слом 1955 г.

Адмирал Грейг: РБЗ 24.05.1913/26.05.1916/1925 (БФ-1927, СМЭ – 1941, ЧФ-02.1945) – с 1947 учебный крейсер, затонул в порту Туапсе во время шторма в 1952 г. Поднят и сдан на слом.

Проектирование новых крейсеров для РККФ

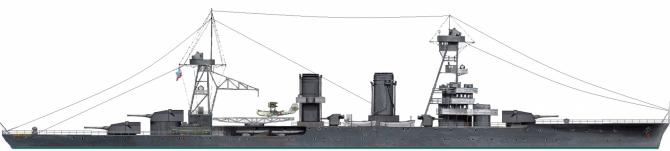

Впрочем, балтийские и николаевские кораблестроители и не строили иллюзий насчет высокой боевой эффективности крейсеров этого типа, даже в модернизированном варианте. Поэтому решили строить новые крейсера, главным образом для усиления сил на Тихом океане. Корабли получили номер проекта 4 и обозначение по первому кораблю серии – легкие крейсера типа «Адмирал Завойко».

Для ускорения проектирования и просто снижения стоимости (стране нужен был флот, но экономика еще не восстановилась) использовали многие конструктивные решения опробованных на старых Светланах, но корпус новых крейсеров отличал гладкий надводный борт. У носовой оконечности высота корпуса была сохранена прежней, так что там образовался полубак. Бортам полубака придали развал в верхней части, а форштевень приобрёл «клиперский» изгиб – для улучшения мореходности. Кроме того, увеличили ширину до 17,1 м, корпус разделили на отсеки с помощью водо- и нефтенепроницаемых продольных и поперечных переборок. Также, для обеспечения непотопляемости корабля, было предусмотрено устройство второго дна на протяжении всего корпуса и третьего дна на отдельных его участках (в основном в районе котельных и машинных отделений), а также размещение энергетической установки в шести котельных и четырёх турбинных водонепроницаемых отсеках. Современная система управления огнём потребовала усилить мачты для размещения на них командно-дальномерных постов; обе мачты стали треногими и приобрели более массивный вид.

Крейсер оснастили 12 котлами Ярроу нефтяного отопления и 4 турбинами Парсонса, в качестве силовой установки крейсерского хода установили 4 дизеля 1Д по 2000 л.с., но система передачи на средние валы оказалась ненадежная и на крейсерах для Черноморского флота от нее отказались. Зато под дизелями Тихоокеанские крейсера и «Адмирал Эссен» флотилии СЛО имели дальность до 10 000 миль, но с черепашьей скоростью в 12 уз. Под турбинами крейсера могли пройти до 5000 миль на 18 уз. Запас топлива — 1500 тонн, полный — 1900 тонн, наибольший возможный — 2000 тонн. На «Адмирале Войновиче» и «Адмирале Мордвинове» за счет отказа от дизелей увеличили максимальный запас топлива до 2200 т, что подняло дальность до 5500 миль.

Отдельным вопросом стояла артиллерия главного калибра: при проектировании решили вернуться к 6-дюймовкам, но последним орудием этого типа была 152/50-мм пушка, которую спроектировали для амурских мониторов, но для начала 30-х годов она уже устарела. Правда, первоначально планировали закупить британские или французские орудия; в качестве варианта рассматривали BL 6 inch gun Mark XXIII и 152 mm/55 Model 1930 соответственно, но они не устраивали командование флота по дальнобойности. Тогда Обуховский завод предложил свой вариант орудия на базе 152/50-мм пушки, длину ствола которой увеличили до 60 калибров, для увеличенного заряда усилили внутреннюю трубу орудия. Орудие оснастили горизонтально-клиновым затвором (его спроектировали с участием французских инженеров) и досылателем, приводимым в действие энергией выстрела, но последний оказался ненадежным (особенно при стрельбе обычным зарядом) и его заменили пружинным досылателем французского типа. Для увеличения скорострельности применили поворотный механизм заряжания, заряжание было раздельно-гильзовым и теоретически рассчитывали добиться 9 выстрелов в минуту (реально в боевых условиях скорострельность не превышала 6 выстрелов на ствол). Дальность стрельбы усиленным боевым зарядом составляла 30 км.

Орудия разместили в трехорудийной башне, которую разрабатывали совместно с теми же французами (20-е, начало 30-х вообще были временем активного франко-русского военно-технического сотрудничества, что, впрочем, не мешало России «дружить» в то же время с немцами). В целом башни русских крейсеров соответствовали башням типа «Марин-Омкур» образца 1930 года, каждое орудие устанавливалось в индивидуальной люльке, но отказались от дистанционного наведения с помощью электрических приводов, а угол вертикального наведения довели до 52°. Толщина брони башен составила 70 мм, диаметр барбета 5000 мм, масса вращающейся части 195 т.

В качестве зенитной артиллерии установили 4 двуствольных 100-мм лицензионных универсальных установки, но с длиной ствола в 56 кал.; кроме того, поставили четыре 37-мм зенитных автомата обр. 1928, но к 1934 их заменили на 45/46-мм полуавтоматы (на черноморских крейсерах их ставили изначально). На надстройке и первых двух башнях установили четыре счетверенные установки пулеметов системы Максим.

Торпедное вооружение составляли 4 двухтрубных аппарата кал. 450 мм (по два в вырезах в кормовой части), кроме того предусматривался прием 100 мин заграждения. Особенностью корабля было то, что на нем изначально предусматривалась установка пневматической катапульты (проекта немецкой фирмы Хейнкель) и гидросамолета КОР-2. В дальнейшем типы самолетов менялись.

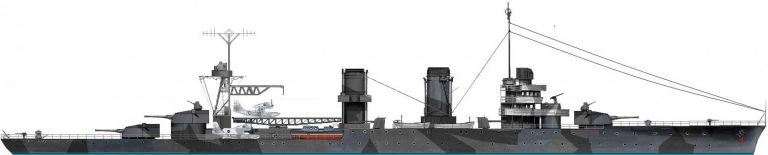

В 1938-1940 г.г. «Адмирал Эссен» и черноморские крейсера были модернизированы. «Минизини» на них заменили на 100-мм корабельную пушку образца 1940 года, 4 торпедные аппараты кал. 450 мм, заменили на два 533 мм, на освободившееся место поставили еще две 100 мм универсалки, тихоокеанские крейсера проходили с «итальянками» всю войну и их сняли только в 1946. Зато они так же как остальные крейсера в это же время получили башнеподобную надстройку для носового дальномера, которая была меньше подвержена вибрациям. Кормовую мачту с дальномерным постом оставили, но уменьшили и дополнительно усилили, за одно передвинув ее на 3 метра к корме для размещения новой 24 – метровой катапульты.

Изначально планировали построить сразу 8 кораблей этого типа, но к началу 30-х они уже не соответствовали требованиям времени, к тому же в стране наконец-то началась программа постройки тяжелых крейсеров; потянуть обе наша судостроительная промышленность пока не могла, поэтому ограничились 5 кораблями.

Боевое применение модернизированных крейсеров

У всех 5 крейсеров была более чем боевая судьба.

Тихоокеанские «Адмирал Завойко» и «Адмирал Невельской» до 1945 года участия в боевых действиях не принимали, но после объявления войны Японии участвовали в Курильской десантной операции, где «Невельской» получил серьезные повреждения от мины; после войны капитальный ремонт посчитали избыточным и крейсер перевели в разряд учебных. Списан только в 1958.

«Завойко» входил в состав оккупационных сил на о. Хоккайдо до 1947 года, позднее вместе и крейсером «Изумруд» и обоими ТКр проекта 26бис, составлял 2 бригаду крейсеров ТОФ (с 1954 3 бригада), с 1959 учебный крейсер, выведен из состава флота в 1963.

«Адмирал Войнович» и «Адмирал Мордвинов» на начало войны входили в состав оперативной Средиземноморской эскадры. Совместно с линкором «Севастополь» и эсминцами в том числе югославскими участвовали в прорыве из Которского залива. Линкор получил тяжелые повреждения, но смог дойти до Александрии уже под прикрытием британского средиземноморского флота, но «Адмиралу Мордвинову» очень не повезло, ранним утром 2.07.1941 в результате подрыва на мине и дальнейшей атаки итальянской авиации он пошел ко дну. Оставшийся «Адмирал Войнович» смог прорваться в Александрию, где вместе с ранее пришедшим крейсером «Алмаз» составили русскую Средиземноморскую эскадру. Участвовал в эскортировании конвоев на Средиземном море, после ухода на Север крейсера «Алмаз» стал флагманом эскадры. В 1943 году с него сняли катапульту и усилили зенитное вооружение. Участвовал в поддержке союзников в Южной Италии, весной 1945 года прошел ремонт в освобожденном Марселе, до 1964 учебный корабль, позднее сдан на слом.

Крейсер «Адмирал Эссен» который изначально планировали оставить на Балтике в 1932 году отправили в состав флотилии СЛО (с 1938 года – Северного флота) на начало войны он был флагманом бригады легких сил. С началом войны участвовал в проводке конвоев и в спасении авианосца «Профессор Жуковский» 8–14 июля 1942 г. Единственный из крейсеров русского флота вступил в артиллерийский бой с крупным кораблем ВМС Германии во время отхода тяжелого крейсера «Адмирал Шеер» в операции «Вундерланд». В результате боя «Адмирал Эссен» совместно с дивизионом ЭМ типа «Гневный» настиг немецкий крейсер на траверсе острова Земля Франца-Иосифа 29 августа 1942, получил попадания 3 283-мм снарядов, но и сам добился 9 попаданий, которые вызвали пожар. В результате ухудшившейся погоды ЭМ не смогли выйти в торпедную атаку, а стрельба по наведению РЛС ни к чему не привела. Тем не менее больше немецкие корабли не появлялись в зоне действия Северного флота. Ремонт до апреля 1943, в результате которого сняли торпедные аппараты, а за счет удаление кормовой пары «соток» оборудовали площадки для дополнительных самолетов Бе-4М на которые легли задачи по ПЛО, уменьшение универсальной артиллерии частично компенсировали установкой 2 х 4 — 40-мм/40 «Пом-пом» полученных от союзников.

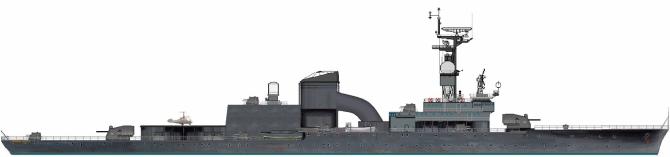

После войны подвергать серьезной модернизации корабли в составе российского флота не планировали, поскольку ожидалось, что их заменят более современные легкие крейсера проекта 68. Тем не менее, некоторые изменения произошли, в 1947-1950 г.г. Кормовой дальномерный пост удалили, установили два поста управления зенитной артиллерии, по одному с каждого борта. На тихоокеанских крейсерах и североморском «Адмирале Эссене» наконец то сняли катапульты для палубных самолетов. Заменили и устаревшие спаренные 100-мм установки на модифицированные Б-34 имевшие дистанционное наведение, усовершенствованную систему управления стрельбой «Зенит-26» и новые стабилизированные посты наводки СПН-500. На смену разнообразной малокалиберной зенитной артиллерии пришли 7 спаренных 37-мм установок В-1. Устанавили новые радиолокационные станции различного назначения, кроме того с крейсеров сняли тяжелые и подверженные вибрации четырёхногие фок-мачты с дальномерными постами которые перенесли на башеноподобные основания.

- «Адмирал Завойко» (ТОФ-1930): РБЗ 1927/1931– искл. 1963

- «Адмирал Невельской» (ТОФ-1932): Пут 1927/1932 – искл. 1958

- «Адмирал Эссен» (БФ-1931, ФСЛО-1932): РБЗ 1927/1931 – искл. 1973

- «Адмирал Войнович» (ЮФ-1930): Руссуд 1927/1931 – искл.1964

- «Адмирал Мордвинов» (ЮФ-1930): Руссуд 1929/1932 – Погиб при прорыве из Которского залива 2.07.1941 в результате подрыва на мине и дальнейшей атаки итальянской авиации.

Водоизмещение стандартное/полное – 7750/8890 т, размерения — 170,5×17,1×6,6 м. Мощность двухвальной паротурбинной установки 70 000 л.с., скорость 30 уз. Бронирование: пояс 50–75 мм, палубы: верхняя 20 мм, броневая 30 мм, башни и барбеты до 70 мм, боевая рубка до 125 мм. Вооружение (на 1932): 3×3 152-мм/60 орудия, 4-2×100/56, 4×37-мм автомата, четыре трёхтрубных 450-мм торпедных аппарата, до 100 мин, 1 катапульта, гидросамолет. (На 1941): 3×3 152-мм/60 орудия, 6 100/56, 6 45/46 полуавтомата, 4 12,7-мм пул., два трехтрубных 533-мм торпедных аппарата, до 100 мин, 1 катапульта, гидросамолет.

Материал конечно ни о чем, но

Материал конечно ни о чем, но наболело. Помогите с картинкой))

Мать Тереза пишет:Материал

[quote=Мать Тереза]Материал конечно ни о чем, но наболело. Помогите с картинкой))[/quote]

А что удивляться — "западная" система ценностей. Многократно наблюдал такую хрень в Германии и сейчас в России…

Пока искал картинку — кто-то

Пока искал картинку — кто-то из коллег-модераторов уже выложил:)))))

А так — ну што я могу сказать…Увы.

Вот это — адекватный топ-менеджер.

А вот это — то как у нас поступают с адекватными топ менеджерами, опять же увы…

Один в один с нашим

Один в один с нашим "КамАЗом"… Тоже до хрена всяких разных отделов, много разных молодых и не очень "специалистов" с умными лицами по цехам шляется. Все в новеньких синих халатах с надписью на спине "PSK"… Что сия надпись означает, никто толком не знает, но самое распространённое мнение это — "Пи…ц системе КамАЗа". Занимаются сии люди с точки зрения простых работяг сущей ерундой: красивые картинки с графиками разными друг дружке показывают, тем же бережливым производством, 5S технологии и прочей лабудой. Ремонт оборудования и стабильность производства для них это фигня, на них средств не освоишь. А вот покраска полов, раскладка инструмента и заготовок по фен-шую, это да, без этого у нас никуда…

Пока искал картинку — кто-то

уважаемый коллега андрей

выложите свой вариант, тем более тот вариант, что я выложил я считаю неудачным.

у нас такая же хрень и началось все с 1999-го, когда стали внедрять систему менеджмента качества.

Как дежурный ремонтник Как дежурный ремонтник имею склонность таких "перспективных молодых товарищей" в новенькой спецодежде последней закупки обходить стороной. Часто не могут даже правильно и внятно задание на ремонт дать. Не могут назвать координаты, название и марку объекта (про инвентарный номер вообще молчу) и соообщить сломалось что. В результате в половине случаев приходиться возвращаться за необходимым инструментом, расходниками, транспортом в виде тачки или напарником. У них на участках такая же хрень — из-за организационных неувязок на участках лишних перемещений много. Причём такое ощущение, что корпоративные телефоны для решения организационных вопросов в чём-то усугубили дело. Как эти похождения работяг туда-сюда совмещаются с декларируемыми принципами 5С — вообще неясно. Распределение обязанностей служб для перспективных кадров вообще тёмный лес. Поэтому раздача указаний по не нашему профилю — обычное дело. Приходиться объяснять каждому "перспективному" название службы, которую тот должен был вызвать вместо меня. Собственно, поэтому у нас хоть и имелся, но не вёлся журнал заявок несколько лет — были случаи, когда ребятки писали откровенную фигню, а их указания выполнялись нами по принципу "как задача была поставлена -так она была и выполнена". Особенно если эти задачи должны были быть адресованны не нам. Потом выяснялось, что в разбрасывании обвинений "почему вы ничего не сделали" … Подробнее »

«Каждый человек примененный

"Каждый человек примененный со знанием и тщанием приносит пользу".

Все зависит от того кто ставит ему задачу.

Пример: Не так давно нам в отдел подсадили одного молодого человека. (Кто то из сыновей друзей нашего Главного). Тут же дали ему должность какого то начальника отдела ( по документам ), а меня попросили использовать его так как мне заблогорассудится.

Полтора месяца спустя: Пацан очень плотно загружен по нескольким задачам и направлениям. Ответсвенные по этим задачам рвут его у друг друга. Уходим в 10-11 вечера. Впереди две недели в цейтноте и сейчас мне нужен дублер для этого бывшего "папенькиного сынка" так как парень хватает все на лету и нужен везде.

Второй такой же "синекурый" мальчик, просидевший без толку с годик в одном из кабинетов, вот уже неделю усердно и радостно пашет, снимая с меня "головняк" по другой, не менее важной задачи.

Что из них потом выйдет не знаю. Слишком короткий срок совместной работы, но то что начало декабря и сточенные до ушей, ноги, руки и мозги они запомнят на всю жизнь и будут знать что Это они смогли сделать.

ilyasan пишет:

«Каждый

[quote=ilyasan]

"Каждый человек примененный со знанием и тщанием приносит пользу".

Все зависит от того кто ставит ему задачу.

[/quote]

Вопрос не в том плохо или хорошо они работают, а в том, что через одно-два поколения мы получим, благодаря политики "кухаркиных детей" (родословной не вышли), очень резкое расслоение (руководителям не надо будет напрягать мозги — их родня продвинет) социальную напряженность. А во, что это может вылить не надо объяснять посетителям данного ресурса.

Тут есть пара

Тут есть пара вариантов

Вариант первый ( отстраненный )

Некто молодой и неопытный приходит по протекци в контору и получив синекуру прекрасно проживает часть своей безбедной жизни, не мешая никому и не сильно помогая. Если повезет, то быстренько загибается от экзотичной болезни подцепленной в одном из многочисленных путешествий "за бугор". Если не повезет то доживает до момента когда происходит развал конторы приютившей его, запивает и становится унылым напоминанием о мечтах родителей.

Вариант второй ( кровесмесительный )

Папик, изрядно попахавший на поприще создания собственного дела, понимает что не пристроив свое чадо к управлению созданного родителем дела, может получить небезбедную старость и массу проблем вроде инсайдерского рейдерства.

Таким образом дитя неразумное находится под присмотром папашки и будучи регулярно и злобно насилованно в течени 24 часов начинает привыкать к мысли что нужно РАБОТАТЬ как папаша и даже лучше. Что и требовалось доказать.

Есть такие кампании как

Есть такие кампании как Газпром, РЖД, ТГК, ОГК, Росатом, РусГидро, ну и всякая мелочь типа Водоканала. Они никогда не разоряться они монополисты, рейдерский захват им не грозит. И там работают различные менеджеры наемные работники их мало интересует доход акционеров их интересует отчетность которая у монополиста стабильная. И в таких компаниях получив синекуру прекрасно проживает часть своей безбедной жизни, не мешая никому и не сильно помогая как вы правильно сказали только там это можно делать бесконечно. В отделах по связям с общественностью, по работе с инверторами, по корпоративному стилю (есть и такие отделы) и тд и тп. Самое главное что эти Чубайсовские выкормыши держаться друг за друга. Вернувшись с одного семинара молодой парень рассказал как группа этих выкормышей пришла одевшись во все белое они сразу дали понять что они «особенные». Авария на Саяно-Шушенской ГЭС не имела никаких последствий. Они не непотопляемый почему не знаю.

Alex-Sib пишет:

…. А во,

[quote=Alex-Sib]

…. А во, что это может вылить не надо объяснять посетителям данного ресурса.

[/quote]

… а это совершенно не важно! После проведения приватизации, когда каждый может с полным основанием сказать, что его обокрали, про уважение к частной собственности можно забыть, а рейдерство станет самым популярным видом спорта. Так что то, о чем Вы намекаете — это неизбежный результат.

Вадим Петров пишет:

… а это

[quote=Вадим Петров]

… а это совершенно не важно! После проведения приватизации, когда каждый может с полным основанием сказать, что его обокрали, про уважение к частной собственности можно забыть, а рейдерство станет самым популярным видом спорта. Так что то, о чем Вы намекаете — это неизбежный результат.

[/quote]

Вам простыню выдать или своя имеется? А направление на кладбище знаете?

Alex-Sib пишет:

… Вам

[quote=Alex-Sib]

… Вам простыню выдать или своя имеется? А направление на кладбище знаете?

[/quote]

… рад, что Вас лично беспокоит ситуация, но вот предложить Вам нечего?

В бытность работы на Фанерном В бытность работы на Фанерном Заводе ДОК БЛПК (Братск) 2006-2010 то же видел подобную картину: "младотурки" с правильной биографией, сразу шли на должности не обремененные заботами, но с приличной зарплатой. Ушел с завода, т.к. год мурыжили машинистом котельной — инж. по зданиям и сооружениям (летом, когда котельная стояла) — инж. тех.перевооружения. До сокращения отдела тех.переворужения работал с парнем, он при сокращении ушел, а я на котельную. Так через год этот парень вернулся и сразу инженером взяли (мама гл. бухг.). Но покрутившись в "коридорах власти" заметил, что вся эта фигня идет от владельцев компании (Питер). В управляшке (Питер) было 18 психологов, а когда их "младотурки-специалисты" приезжали к нам с проверкой, так им тут проводили блиц обучение и объясняли, что производство фанеры и производство ДВП (второй завод) это разные технологии и что производство ДВП — это практически производство целлюлозы. Когда прилали генерального не из местных, тот сразу приказал ликвидировать склады зап.частей и типа "будем работать с колес" по зап.частям, а то что оборудование старое и под него никто ничего не производит — это фигня. С этим же генеральным другой случай был. Осень его зам. по лесу говорил, что нужно контракты на древесину заключать заранее (на фанеру особенно,… Подробнее »

как же хорошо на стройке.

как же хорошо на стройке. показал инициативность и знания процесса и уже без пяти минут главный инженер. а не стал инженером так фрилансер прораб а там и сам себя корми….

Знакомо. Приходилось иногда

Знакомо. Приходилось иногда похать за себя и за того парня, что в "мёртвых душах" числится. Хотя когда не появляется в поле зрения вроде как поспокойней. А вот когда ещё тупостью и наглостью на нервы действует, тогда могут произойти последствия.