Еще одна интересная статья от коллеги crustgroup — автора цикла статей «Катастрофа Бронзового века».

Расписывая шаг за шагом текущий цивилизационный кризис, который разворачивается у нас перед глазами день за днём, я постоянно сталкиваюсь с оптимистическим трендом: «фигня, прорвёмся». Однако, это сакраментальное «прорвёмся», которое я, безусловно, всецело поддерживаю, должно сопутствовать не наивно-детскому «фигня, малята», а гораздо более взрослому подходу: «прорвёмся, с потерями, не все – и, более того, фундаментально изменимся».

Ведь наша собственная история, как вида и история всей биосферы планеты Земля просто-таки пестрит примерами безумных взлётов, ярких расцветов и ещё более катастрофически ослепительных падений видов, «оседлавших эволюционную волну», но потом, в какой-то момент потерявших драйв и соскользнувших в пучину безвременья.

И, сидя летом на завалинке обычного украинского сельского дворика на берегу какой-нибудь Десны или Ворсклы, вполне можно увидеть некоторых героев этого миллиардолетнего рассказа. А некоторые из героев, невидимые невооружённым глазом, миллионами будут плавать в водах той самой реки, которая будет течь мимо хаты, сарая и прибрежного тростника и рогоза.

Речь в этом рассказе пойдёт об абсолютных хищниках. О циклопе, стрекозе и курице. И это не шутка.

Это наша Большая История. А на картинке сверху – Абсолютный Хищник своего времени, властитель докембрийских морей, Его Величество Циклоп. Ну не сам конечно – а лишь его далёкий потомок. Слабая тень, фантом и призрак прошлого величия. Вам нужны пояснения? Их есть у меня.

Началась эта история давным-давно, когда планктон был маленький-премаленький…

Многие моменты в этой статье я буду цитировать по замечательной книге Кирилла Еськова «История Земли и жизни на ней». Просто, потому что Кирилл специалист в палеонтологии и талантливейший популяризатор – да и концепция «абсолютного хищника» в палеонтологии – это уже, в общем-то мейнстрим, который там существует уже очень давно. Вопрос новизны скорее в том, как вопросы эволюции живого мира можно применить к нашему собственному человеческому развитию.

Итак: докембрий, море, планктон. Маленький планктон, который решает свои маленькие проблемы.

До начала рифея (это – около 1,65 млрд лет) фитопланктон (мельчайшие водоросли) состоял почти исключительно из малоразмерных форм (до 16 мкм). Можно предполагать, что хищники в это время либо были представлены самым мелким размерным классом (назовем его условно «инфузория»), либо отсутствовали вовсе. Впрочем, первое более вероятно: из этого времени известны и мелкие шипастые формы, что может быть первым в истории появлением защитных структур у фитопланктона в ответ на пресс выедания первым зоопланктоном.

Малоразмерные фитопланктонные организмы сталкиваются с одной проблемой, на которую впервые обратил внимание гидробиолог Б.В. Виленкин. Снабжение этих одноклеточных биогенами и растворенными газами происходит за счет диффузии (свободного проникновения) сквозь клеточную стенку; это, казалось бы, должно благоприятствовать миниатюризации клеток – чтобы максимально увеличить отношение ее поверхности к объему.

Однако очень мелкий организм неспособен выделиться из окружающей его водной массы: пассивно паря в толще воды (и оставаясь неподвижным относительно нее), он быстро создает вокруг себя «пустыню» – «выедает» из непосредственно окружающего его водного слоя все биогены. При этом он насыщает воду диффундирующей наружу собственной органикой, которую не в силах удерживать внутри клетки из-за того же самого – высокого – соотношения поверхность / объем. То, что при этом безвозвратно теряется более трети клеточной продукции – ещё полбеды; хуже то, что на окисление этой органики расходуется кислород, и водный слой, окружающий организм, обедняется кислородом. Одним словом, незабвенный Пятачок был прав: жизнь «очень маленького существа» полна неприятностей.

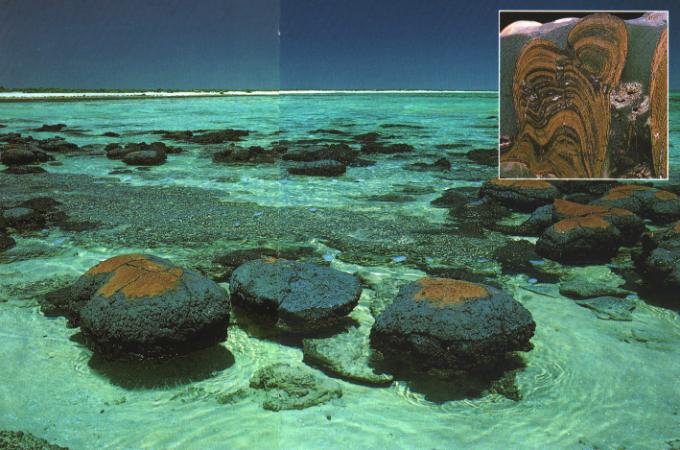

Неприятностей этих можно избежать, лишь заставив организм перемещаться относительно вмещающей его воды. Этого можно добиться двумя способами: либо начать самому активно двигаться в ее толще, либо, наоборот, прикрепиться к неподвижному субстрату – чтобы вода двигалась относительно тебя. Второй способ прокариоты реализовали немедленно, сконструировав мат. Современные бактериальные маты видел в своей жизни любой аквариумист, которых хотя бы один раз чистил фильтрующие элементы своего аквариума. Гадкая липкая масса, осевшая на поролоне фильтров и представляет из себя простейший бактериальный мат. В рифее же маты были распространены настолько широко, что некоторые осадочные породы буквально сложены из трупиков бактерий (не кораллов!). Эти породы называются строматолиты:

Современные строматолиты в заливе Шарк, Австралия. Сверху – разрез строматолитовой породы с характерными полосками бактериального мата

А вот с первым способом – активно поплавать в толще среды – казалось бы, более простым и очевидным – у простейших водорослей возникли крупные проблемы – ибо эффективных органов движения, подобных жгутикам и ресничкам эукариотных одноклеточных, у сине-зелёных водорослей так не возникает (ну нет у них таких генов). Поэтому-то сине-зелёным, несмотря на «монополию» на фотосинтез, и пришлось идти «на поклон» к предкам современных водорослей, встраиваясь в них в виде хлоропластов, что я уже как-то разбирал вот в этой статье.

Для такого «гибридного» и «химерного» фитопланктона, обладающего способностью разрешать «противоречие Виленкина» за счет активных передвижений, уже выгодно сохранять минимальные размеры тела (что улучшает соотношение поверхность/объем).

Поэтому появление в раннем рифее (1,6 млрд лет) форм из следующего размерного класса (16-60 мкм) может рассматриваться как отражение усиления пресса хищников класса «инфузория», и соответственно, попытки фитопланктона уйти за размерный оптимум выедания путем увеличения размера. Для понимания сути процесса – кошке легко съесть мышку, а вот с капибарой кошка уже не справится – она кошке «не по зубам» и не по размеру, хотя и всё тот же грызун, хоть и переросток:

Эта стратегия использовалась фитопланктоном на протяжении всего рифея, т.е. почти миллиард лет. В середине рифея (1,4-1,0 млрд лет) появляются водоросли размерного класса 60-200 мкм; это может рассматриваться как реакция на появление хищников следующего размерного класса – «коловратка». К концу же позднего рифея (700 млн лет) фитопланктонные организмы достигают максимального размера за всю историю: помимо доминирующей в это время размерной группы 200-600 мкм в это время появляются, например, гигантские водоросли диаметром до 2-3 миллиметров – это вообще уже физиологический предел размера для одноклеточных.

Доминирование в это время защитной стратегии в виде увеличения размера, при явно подчиненном значении выростов оболочки, свидетельствует о сильном прессе зоопланктона класса «коловратка», но при отсутствии более крупных хищников. Вообще тенденция к однонаправленному изменению размера для жертвы имеет смысл лишь при существовании единственного размерного класса хищников – в противном случае ты тут же попадаешь «из огня в полымя». Капибару, возможно, трудно съесть кошке, но вот для ягуара она вполне себе «законная добыча».

А вот дальше произошел вендский фитопланктонный кризис: разнообразие водорослей, достигнув незадолго до появления вендской фауны (около 600 млн. лет назад) своего максимума, резко падает, причем крупноразмерные формы исчезают полностью. Попытки объяснить этот кризис тем, что фитопланктонные сообщества могли столкнуться в это время с глобальным дефицитом СО2 при избытке О2 (такое сочетание действительно угнетает развитие микроводорослей), кажутся довольно наивными. Гораздо убедительнее смотрится гипотеза российского палеонтолога Бурзина о том, что кризис возник в результате появления хищников следующего размерного класса, героя нашего рассказа – класса «циклоп» (до 2 мм), составляющих и сейчас основную массу современного зоопланктона.

Этот «удар поддых» со стороны хищников был подлым и неостановимым. От этого врага уже не могла спасти ставшая стандартной стратегия опережающего ухода в следующий размерный класс – ибо фитопланктон уже «уперся» в физиологический предел размеров тела. Лишь к началу кембрия фитопланктону удалось дать адекватный эволюционный ответ на комбинированное воздействие хищников разных классов: с этого момента (и доныне) доминирующей защитной стратегией для фитопланктоных организмов становится образование шипов, выростов, экваториальной каймы и тому подобные «невкусности».

Классическая теория эволюции говорит о совершенно противоположном: как кажется, естественным образом следует и так называемая «филогенетическая реактивность хищника»: жертва увеличивает скорость передвижения – хищник вынужден перейти к охоте из засады, жертва одевается панцирем – хищник начинает создавать инструменты для его взлома; и всё в истории идёт именно в таком порядке. Однако многие палеонтологи (В.А.Красилов, В.В.Жерихин, А.С.Раутиан) приходят в последнее время к выводу о том, что балансовые модели – это путь к познанию функционирования сообществ, но не их эволюции. Все необратимые эволюционные процессы – от глобальных экосистемных кризисов до развития отдельных видов – протекают не благодаря, а вопреки сохранению экологического равновесия. Функционирование сообществ основано на циклических процессах, протекающих с отрицательной обратной связью; для того же, чтобы началось развитие, она должна разрушиться и смениться на положительную обратную связь. Есть положительная обратная связь – жди взрыва, эволюции и «нового дивного мира».

Применительно к системе «хищник-жертва» это должно выглядеть так. Любой эволюционный успех жертвы (увеличение скорости передвижения, создание панциря, острых рогов или копыт) хищник ощущает на своей шкуре немедленно; жертве же в общем-то наплевать на эволюционные приобретения хищника, поскольку в норме тот все равно изымает лишь небольшую часть ее популяции. До тех пор, пока хищник остается в таком реактивном состоянии, система пребывает в равновесии. Собственно говоря, жертва начинает «замечать» хищника лишь с того момента, как его эффективность превысила некое пороговое значение, в результате чего тот начал подрывать ее ресурсы. В тот самый момент, когда реактивной становится жертва, а не хищник, в системе и возникает положительная обратная связь по типу «гонки вооружений», и система, выйдя из равновесия, начинает эволюционировать в неком (причем совсем не обязательно в «правильном»!) направлении.

На эволюционную роль верхних трофических уровней экосистемы можно посмотреть и с несколько иной точки зрения. Дело в том, что их взаимодействия с нижними уровнями являются не столько энергетическими (описываемыми в терминах трофической пирамиды), сколько информационными. Здесь может быть использована аналогия с постиндустриальным обществом, в котором решающее значение приобретает не уровень производства сам по себе энергии (как это было в индустриальную эпоху), а оптимизация управления энергопотоками за счет информационных связей. Именно таким «блоком управления» живой экосистемы и являются хищники, деятельность которых вызывает эволюционные изменения у их жертв. Как заметил А.С.Раутиан, само выражение «эволюционные стратегии хищника и жертвы» не вполне правильно: у хищника стратегия есть, а вот у жертвы – одна только тактика.

О степени же автономности этого «блока управления» дают наглядное представление именно те палеонтологически документированные ситуации, когда он производит чересчур эффективного хищника, который, по выражению А.Г. Пономаренко, «проедает экосистему насквозь» – как это и произошло при возникновении зоопланктона размерного класса «циклоп». Любой эколог скажет не задумываясь, что «этого не может быть, потому что не может быть никогда!», и будет совершенно прав – но прав именно в рамках своего, экологического, масштаба времени. В эволюционном же масштабе времени такая ситуация (ее можно условно назвать «изобретением абсолютного оружия») не просто возможна – она, как мы увидим далее, служила реальным механизмом запуска целого ряда крупнейших экосистемных перестроек и филогенетических революций.

Второй раз после циклопа абсолютный хищник посетил нас в каменноугольном периоде. Сейчас эти твари спокойно порхают по берегам рек, в воде который резвятся циклопы, но в своё время это был «страх и ужас», «крылатая бестия» и «абсолютное зло»:

Каменноугольный период, время, когда растительность активно изымала углерод из атмосферы и генерировала кислород, полон детективных историй. Например, история с насекомыми. Это было время не просто «гигантских стрекоз». Это было время, когда вообще смогли появиться летающие насекомые. Ведь, представляя себе эволюцию будущего летуна, нужно понимать, что он должен быть достаточно тяжел, чтобы зачатки крыльев давали ему преимущество в затяжном прыжке с ветки на ветку. А тяжелыми насекомые могли быть только в карбоне, так как только тогда в атмосфере было столько кислорода, чтобы пассивно дышащее трахеями насекомое не задохнулось от своих больших размеров.

Но древние насекомые были членистоногими, которые регулярно линяют, как сейчас ракообразные. То есть, чтобы можно было линять, внутри хитиновых крыльев находилась живая ткань. С тяжелыми неоперенными крыльями летать трудно. Можно посмотреть, как летают подёнки – последние выжившие насекомые, крылатые особи которых линяют.

И тут какому–то жуку пришло в голову, что взрослому линять не к лицу. И тогда крылья смогли «усохнуть», стать более легкими и жесткими. На арену снова вышел «абсолютный хищник» – стрекоза. Да–да, эта красивая и безобидная букашка. Стрекозы, не встречая ни сопротивления ни обмана, съели практически всё, что шевелится. Это при том, что ее крылья, по современным меркам – примитивны и не складываются, а личинки некоторых ее видов дышать умеют как йоги, только жопой (анальные жабры).

Как и любой другой «абсолютный хищник», которым, кстати, можно назвать и человека, стрекозы создали экологическую катастрофу. Мир насекомых, каким мы его видим сейчас, да и вообще весь мир, стоящий выше по пищевой цепи, возник благодаря стрекозам. Часть насекомых, как те же подёнки, эволюционные ровесницы стрекоз, поняли, что «светиться» на воздухе опасно и живут

лишь день – чтобы размножиться и отложить яйца, из которых вылупятся живущие несколько лет личинки. Часть ушла под землю, под кору, под пни, превратив одну пару крыльев в панцирь или лишившись крыльев вообще. Часть резко уменьшилась в размерах и перестала быть привлекательной для крупных хищников. Часть научилась использовать «тактику селёдки», образуя большие стаи, разлетающиеся в сторны в случае атаки. Часть, такие как кузнечики, научилась очень резко прыгать. Часть, такие как тараканы, разучились летать. Часть, такие как мухи, научилась быстро летать по хитрым и непредсказуемым траекториям. Часть обзавелась ядом. Часть научилась жить семьями.

А один из видов, которого его прямокрылые родственники – стрекозы выдавили на периферию жизни, в завалы мертвых растений, которыми были устланы леса карбона, был вынужден попробовать на вкус поленья, для чего обзавелся хитрыми бактериями симбионтами. Начав утилизировать завалы целлюлозы и возвращать, таким образом, углерод обратно в круговорот, он серьезно, вместе с другими жуками, которых мы сейчас называем вредителями, посодействовал сокращению живых лесов и их мертвых залежей. Это привело а) к сокращению генерации кислорода и б) возврату углерода, в виде двуокиси, обратно в атмосферу.

Сокращение доли кислорода в атмосфере заставило стрекоз уменьшиться до современных размеров и прекратить творить безобразия. Практически, стрекозы съели свое будущее. А если бы не было стрекоз, насекомые до сих пор питались бы соками, спорами и пыльцой (голосеменных) растений, каменный уголь продолжал бы образовываться до сих пор, а пёстро окрашенные тараканы уютно порхали бы под абажуром на кухне.

Вот как всё непросто бывает в эволюции.

Третьего героя нашего рассказа – курицу – вы, конечно же сможете «расписать» в красках и сами. Достаточно вспомнить, что в почётных и уважаемых «кузенах» у курицы числится такой замечательный экземпляр, как Тиранозавр Рекс, а пошло всё развиваться от такого незаметного и невзрачного существа, как Asilisaurus kongwe:

Архозавры (предки динозавров и курицы) появились в поздней перми, почти одновременно с терапсидами (нашими предками), и одновременно же с последними выработали очень важное для быстрого передвижения положение задних конечностей – сведенное, прямое и под туловищем. А вот дальше архозавры, вместо того, чтобы возиться с преобразованием пояса передних конечностей, вообще отказались от их использования для движения, и выработали принципиально новый тип движения – бипедальный (двуногое хождение). О потенциальных скоростных возможностях такого двуногого диапсида дают некоторое представление современные страусы. Бипедальность тоже требует ряда серьезных анатомических перестроек (прежде всего – создания опорного таза с консолидированными позвонками крестцового отдела), однако это, как ни странно, оказалось легче, чем решить простенькую на первый взгляд задачу снятия ограничений в подвижности плечевого сустава – на что нашим предкам-тероморфам пришлось потратить почти 100 миллионов лет.

Так в триасе возникла жизненная форма высокоскоростного бипедального существа; именно «двуногость» открыла динозаврам путь к 130-миллионолетнему владычеству над сушей (есть много четвероногих растительноядных динозавров, но все они произошли от двуногих предков, «опустившихся на четвереньки»). Среди наземных хищников в крупном размерном классе эта жизненная форма стала вообще единственной и, единожды сформировавшись, практически не менялась на протяжении всего мезозоя (главный персонаж «Парка юрского периода» – позднемеловой динозавр Tyranosaurus rex – внешне мало чем отличается от крупного триасового текодонта Ornithosuchus). Более того: впоследствии именно бипедальная локомоция позволила двум линиям архозавров – птерозаврам и птицам – независимо преобразовать переднюю конечность в машущее крыло и освоить активный полет. Впрочем, «Это уже совсем другая история», которая, собственно говоря, и приводит нас к скромной курице на нашем заднем скотном дворе.

Ну и совсем другая история – это история ещё одного двуногого хищника, возникшего в неогене. Этот хищник, вдобавок к двуногости научился ещё и очень эффективно использовать свой межушный нервный ганглий мозг, который у него гипертрофировался и начал выполнять очень много дополнительных функций, которые он сам назвал «разумом» и «сознанием»:

И пусть реконструированный на картинке вверху Человек Умелый и выглядит обезьяна-обезьяной – но именно он, в Олдувайском ущелье первым среди Homo встал на путь использования мозга для сознательного управления потоками энергии. Именно он не стал растить себе мощные зубы и челюстную мускулатуру в ущерб мозгам, а сделал первые каменные орудия, которые поставили его на путь «абсолютного хищника», которым мы идём и сейчас.

Как далеко заведёт нас этот путь? Никто не знает, даже фантасты теряются в сомнениях. Одно ясно точно – простым этот путь не будет никогда. Простой путь – это циклоп в реке, стрекоза на ветке и курица на скотном дворе. Бывшие абсолютные хищники бывших времён. Как у Брюса Стерлинга в его «Рое»:

«- Нет. Мы не тронули потомков всех пятнадцати рас, пришедших в столкновение с нами. Да в этом и не было необходимости. Обратите внимание, капитан-доктор, вот на этого маленького уборщика, который летает вокруг вашей головы, поедая капли вашей рвоты. Пятьсот миллионов лет назад его предки сотрясали Галактику. Когда они атаковали нас, мы спустили на них таких же, как и они сами. Представителей той же расы. Конечно, мы перестроили наших бойцов, чтобы они стали умнее, изобретательней, сильнее, выносливее и, естественно, полностью преданы нам. Наши Гнезда — это был единственный их мир, и они сражались с такой энергией и изобретательностью, с какой никогда не смогли бы сражаться мы сами… И если ваша раса явится сюда нас эксплуатировать, то мы, естественно, сделаем то же самое.

— Мы люди, мы иные.

— Конечно.

— И тысячи лет мало, чтобы изменить нас. Вы умрете, и тогда наши потомки возьмут власть в Гнезде. Через несколько поколений они уже будут всем управлять, несмотря ни на что. И темнота им не помешает.

— Конечно, нет. Здесь вам не нужны глаза. Вам вообще ничего не нужно.

— Вы сохраните мне жизнь? Разрешите учить потомков всему, чему я

захочу?

— Конечно, капитан-доктор. Честно говоря, мы оказываем вам услугу. Через тысячу лет ваши потомки будут единственными уцелевшими представителями человечества. И более того, мы лично позаботимся о том, чтобы вы сами это увидели. Мы сохраним вас.

— Вы ошибаетесь, Рой. Вы ошибаетесь насчет разума и насчет всего остального. Возможно, остальные расы и деградировали до паразитизма. Но мы, люди, из другого теста.

— Конечно, конечно. Итак, вы согласны?

— Да, я принимаю ваш вызов. И я выиграю!»

Выиграет ли человечество? Вопрос открыт. Ведь мы – Абсолютные Хищники своего времени. Мы проедаем биосферу насквозь.

источник: http://crustgroup.livejournal.com/36553.html

(Тема не указана)

Лютая вещь! Смотрится хищно и

Лютая вещь! Смотрится хищно и грациозно. Весьма по вкусу пришлась. И, что занятно, многие элементы ТТХ ну очень уж близки к тому варианту альтернативных "пересветов", над которым в последнее время подумываю на досуге. Мысль, видимо, все же материальна…

С уважением. Стволяр.

Изначально корабль был

Изначально корабль был казематным. Но ежели отдаем французам, да под впечатлением "Шарля Мартеля"..

Не, чисто визуально с

Не, чисто визуально с башнями — все ж красивше будет, как на мой вкус. И отдельное спасибо за гладкопалубный, без полубака корпус с весьма изящным (ну вот прям именно так, как я люблю!) форштевнем…

Хорош звереныш, но сильно

Хорош звереныш, но сильно напрягает 356 мм в начале века. Получился что похожее на легкие линейные крейсера типа «Корейджес».

А-ля «Корейджес» со скоростью

А-ля "Корейджес" со скоростью 21 узел. "Блюхер" передает пламенный привет и зовет в гости…

Я-я. Их бине;) Даст ист

Я-я. Их бине;) Даст ист «Корейджес»:) Да и не было у французов 14". У британцев на "адмиралах" было. В 35 калибров. А у галлов только 13.5" но в 42 калибра.

Хотя нет. У бритов то же 13.5". Ну так АИ. И мне для моего Адмирала ничего не жалко:)

Идея красивая, но:

В ноябре

Идея красивая, но:

Очень сомневаюсь, что так выйдет. Прозаически — у "Пересветов" очень плоха огневая производительность. Нужно либо увеличивать количество 203-мм орудий (и брать промежуточными калибрами), либо 356-мм. В предлагаемой версии… их шансы попасть в "Гебен" на мало-мальски приемлемых дистанциях слишком малы.

«В предлагаемой версии… их

Крейсеры "Мацусима", второе издание. Переработанное, но не исправленное.

14-дюймовки в 12 ктн водоизмещения в корпус с пропорциями крейсера — это реальная жесть.

Благодарю за илюстрацию магии

Благодарю за илюстрацию магии цифр;) В целой компании современных на тот момент "мацусим" в лице британских и французских "адмиралов", "Оша" и "Бренюса" мы вполне себя неплохо чуйствуем:)

Тем более, что пушка хоть и на сквозь АИшная из-за своего калибра в 356мм, но имеет реальный прототип в виде 340/42 Model 1887;) Округлил-с с 13.5";)

С учетом же того, что на момент описываемого боя на кораблях стоит уже русская 14"/40 пушка, реальный "младший" брат (14"/52) которой имел скорострельность 1.5 выст/мин., огневая производительность ГК даже выше чем у РИ "Евстафия".

Спасибо за развернутый ответ.

Спасибо за развернутый ответ. Я как-то забыл об 340/42 Model 1887

Уважаемый коллега. Я может

Уважаемый коллега. Я может чего не прочитал, но по ходу, шестидюймовок больше. Как бы не на четыре.

Спасибо, уважаемый Василий.

Спасибо, уважаемый Василий. Внес в таблицу исправления. На автомате описался, рядом позиция 3" вот и поставили и там и там восьмерки.

Хз, удивляет дислокация этих

Хз, удивляет дислокация этих кораблей. ЧФ не тот театр где нужны такие калибры, он там просто избыточен. Применять его артиллерию против фортов? У меня есть сомнения в том что использовать быстроходный корабль как монитор отличная идея.

Уважаемый alex66ko. На сломе

Уважаемый alex66ko. На сломе эпох в период развтого стимпанка, когда даже крейсера перешагнули рубеж в 15 килотонн и 25 узлов, а до 21 узла вполне себе разгоняли даже 31 килотонну, этому ветерану самое место на ЧФ.

«Шмешались в кучу кони,

"Шмешались в кучу кони, люди…" Честно крокозябра. Забыли о развинтной 14 дюймовке Круппа, а? У Франков да 13,5 дюймов как и у англикосов. Но … вы отечественной артиллерией береговой обороны хотя бы интересовались.

Конкретно в 1877 году Крупп

Конкретно в 1877 году Крупп предлагает Российской империи принять на вооружение 14 дюймовое стальное орудие (22,5 калибра). Вполне можно развить до 1903 года. На базе 12 дюймового орудия образца 1892 года и на базе 14дм стального орудия образца 1877 года господин Бринк разработал 14дм орудие образца 1900 года(альтернатива). Характеристики: длина ствола 44,5 калибра, накатник и тормоз отката по варианту 12дм орудия образца 1892 года, но с увеличенным диаметром и содержанием масла в гидравлической системе, замок цилиндро-поршневой, откидывается вниз, снаряды: 1. облегченные: бронебойный и фугасный — 639 кг, сигментный — 628 кг; 2. тяжелые: бронебойный и фугасный — 719 кг, сигментный — 710 кг; вес орудия со станком — 58 тонн. Уважаемый товарыш Сухов попробуйте мои измышлизмы вписать в свою кракозябру, всяк мне кажется будет лучше чем франков учить проектировать орудия большой мощности. Данные брал с вариациями из товарища Широкорада "Энциклопедия отечественной артиллерии", хотя некоторые данные можно и оспариавть, насколько я помню в металле 14дм орудия образца 1877 года не сохранилось. Если кто даст другие данные можно пообчаться.

Уважаемый romulsov. Сайт

Уважаемый romulsov. Сайт большой и вашей крупповской 14" место найдется:)

А франков не надо учить. В том же самом 1877 году они на свои броненосцы 371-мм пушки такой же длины ставили.

Как же всё таки магия цифр действует. Написал 14 дюймов и народ уже не вчитывается. "Округлил" реальное 340-мм орудие до приятной цифры и совершенно незаментным прошла ремарка, что и тяжелое оно, и медленно заряжается, по всем параметрам уступает паре 305-мм, и замена эта вынужденная. Но это никого уже не интересует — уж больно ЦЫФРА вундервафельная:(

А если его на наварин впиндюлить… На сколько он подрастет?

Культура франков и повышалась

Культура франков и повышалась через заказы Алексея Александровича и Сергея Михайловича. А по фрацузской 15дюймовке, так она если мне не изменяет память была дульнозарядной.

Увы память вам изменила. К

Увы память вам изменила. К этому времени даже бриты уже созрели для отказа от дульнозарядных систем большого калибра, хотя ещё в конце 60-х, начале 70-х совершенно не стремились последовать примеру Германии и Франции и во всю их использовали.

А еще с крупными калибрами

А еще с крупными калибрами возможен такой вариант калибра "свыше 12 дюймов", имеющий реальную подоплеку, правда, в береговой артиллерии:

"По мере улучшения брони действительность стрельбы орудий образца 1877 года стала недостаточной. Чтобы увеличить бронебойную способность орудий, стали удлинять их стволы, отчего увеличивалась и начальная скорость полета снарядов. Так появились орудия образца 1887 года.

Длина канала ствола 9– и 11-дюймовых пушек этого образца увеличилась до 35 калибров, начальная скорость снарядов возросла до 600 м/сек, а вес снарядов — соответственно до 180 и 384 килограммов. Эти орудия с дистанции 1700 метров пробивали железные плиты в пределах 16,5–20,5 дюйма. Наибольшим орудием образца 1877 года была 13-дюймовая пушка, снаряд которой весил 686 килограммов, заряд — 146,9 килограмма, начальная скорость снаряда достигала 580 м/сек. Пушка была отлита на Обуховском заводе, где одновременно проводились опыты над 14– и 16-дюймовыми орудиями.".

Денисов А.П., Перечнев Ю. Г. Русская береговая артиллерия.

С уважением. Стволяр.

С двумя главного калибра, ой

С двумя главного калибра, ой штот сомневаюсь, что государь допустит! А так, просто прелесть!!!

Уважаемый yassak. Для

Уважаемый yassak. Для французской школы это норма. А у нас уже на "златоустах" 203-ммм прописался в качестве вспомогательного калибра.

Ну, пожалюй ещё и в Италии

Ну, пожалюй ещё и в Италии любили такими извращениями заниматься! А сей девайс мне лично приятственно лицезреть. Но! Я же не государь…

!!! Черртовски красиво! Но

Уважаемый Ансар. Французы

Уважаемый Ансар. Французы как-то пристреливались. Да и не к ночи упомянутый британский "Фьюриес" из рода "корейджесов" вполне себе собирался стрелять в аналогичной конфигурации;) Да и не в одиночестве они пристреливаются. Пристрелка идет всей бригадой. Вот что радио животворящее деет;) Коллега Земляк об этом цельную статью у нас тут выкладывал.

А!!! Эвон как! Просто уже

А!!! Эвон как! Просто уже как-то привычно — если крейсер, то и один в поле должон быть воин. А бригадой — это уже в основном для линейных баталий…