Когда работал над «десятидюймовым эффектом бабочки», возник один вопрос – а достаточно ли японских снарядов для потопления Первой Тихоокеанской эскадры? Что было бы если бы японских броненосцев было бы больше?

***

22 апреля, в условиях полного бездействия русских кораблей, японцы начали высадку 2-й армии генерала Оку на Ляодунском полуострове. В результате русская крепость вместе с эскадрой была отрезана от русской армии в Манчжурии, а затем окружена и осаждена японской армией. Японские корабли, сменяя друг друга, несли постоянное дежурство в непосредственной близости от крепости, периодически, подвергая её обстрелам с моря. До сих пор, в течение всех трёх месяцев войны, Японии сопутствовала удача: все её военные планы осуществлялись с поразительной лёгкостью. Но 15 мая 1904 года незыблемость японского господства на море была серьёзно поколеблена.

Незадолго до начала войны, Япония смогла приобрести два итальянских броненосных крейсера типа «Гарибальди», вошедших в состав японского флота как «Ниссин» и «Кассуга». Но служба «итальянцев» в японском флоте оказалось короткой.

15 мая 1904 года, находясь в составе 3-го боевого отряда адмирала Дева, крейсер «Кассуга» выходил к Порт-Артуру. На обратном пути ночью, в густом тумане, следуя третьим в строю вслед за бронепалубным крейсером «Иосино», он потерял переднего мателота. Путем энергичных маневров (точнее был увеличен ход), мателот – «Иосино» был найден: броненосный крейсер «Кассуга» врезался в борт крейсера «Иосино». Столкновение оказалось роковым для обеих крейсеров – от удара сдетонировали боеприпасы на обеих кораблях.

В этот же день 2-я бригада японских кораблей под флагом контр-адмирала Насибы (броненосцы «Хацусэ», «Сикисима», «Ясима», крейсера «Ниссин», «Касаги» и авизо «Тацута») выдвинулась к Порт-Артуру для несения боевого дежурства. В 9.55, примерно в 11 милях от русской крепости, под кормой, следовавшего привычным курсом, броненосца «Хацусэ» раздался взрыв — русская мина взорвалась по его левому борту в районе задней установки

Последовало несколько минут полной тишины, нарушаемой лишь привычным шумом машин, вместо детонации погребов артиллерии главного калибра, мгновенный взрыв которых ожидался всеми.

Прошло несколько секунд, но корабль даже не начал крениться. Вахтенные начали вызывать наверх людей, находившихся в нижних помещениях, которые, естественно, были легко одеты, и потому раздражены холодом (царившем наверху). Вскоре стало понятным, что, хотя масштабы ущерба ещё не известны, угроза оказаться в холодной воде для них отсутствует.

Шум, вызванный взрывом, был невелик, но за ним последовала сильная звуковая вибрация, сильно напоминавшая знакомый металлический звук, обычно сопровождающий детонацию отдалённого заряда. Столб воды, смешанный с обломками, поднялся на высоту грот-мачты, опрокинув четырёх человек, находившихся в кормовой оконечности, в районе мостика.

Поздняя информация показала, насколько невелики были шансы на спасение корабля. Мина была одной из четырёх проплывавших мимо, и взорвалась в нескольких футах от концевой части глубоко погруженного главного броневого пояса (толщина 9″), возвышавшегося, вследствие осадки броненосца, в пределах двух-трёх дюймов над водой.

Почти вся сила взрыва оказалась направленной вверх, снеся все выступающие на её пути части, прежде всего полка для постановки в док и выстрелы противоминных сетей. Некоторые члены экипажа заявляли, что в месте взрыва на броневой плите образовалась небольшая вмятина, но осмотр противоположной стороны места взрыва не выявил никаких повреждений плиты.

Обшивка ниже броневого пояса оказалась немного вдавленной между шпангоутами, отмечена фильтрация воды между броневым поясом и броневым шельфом. Поступающая вода была обнаружена в треугольном, в плане, помещении, образованном за счёт кривизны броневой палубы, и в нижней части угольной ямы.

Внешний вид чрезмерно ржавой воды вызвал негодование и способствовал появлению инсинуаций. Было высказано мнение, что в равной степени грязную воду можно найти на борту судна во многих, редко посещаемых помещениях.

Под бронированной палубой в этом месте располагался зал динамо-машин, и именно здесь проявления действия взрыва были лучше всего слышны и ощутимы. Никто из персонала не пострадал, лишь труба для слива циркуляционной воды из воздушных компрессоров отделилась от своего клапана. Несколько минут спустя хлынувшая из трубы вода была остановлена деревянной пробкой.

(в РИ такие повреждения получил броненосец «Асахи» при подрыве на мине 26 октября 1904 года, предоставлено коллегой Земляк/Товарищ)

Пострадал левый гребной винт – самое большое повреждение броненосца.

Почти одновременно с первым подрывом «Хацусэ» второй броненосец «Ясима» направился к «Хацусэ» для буксировки (ирония судьбы – «Хацусе» помощь не понадобилась), но сам подорвался на мине и потерял ход. Через некоторое время его отбуксировал «Сикисима», и корабли повернули назад. Несмотря на тяжелые повреждения, японцы силами двух экипажей смогли довести поврежденный броненосец до берега.

Казалось бы, неприятности на этом закончились, но русских мин было много, и они жаждали впиться зубами в еще одну жертву. Этой жертвой – третьей среди японских кораблей — стал новейший крейсер «Ниссин». В отличие от больших броненосцев, получивших по одной мине, большой крейсер совершив неудачный маневр натолкнулся на минную банку, в результате чего взорвался и почти мгновенно затонул.

После взрывов японские корабли начали стрельбу в воду, приписывая подрыв кораблей атаке русской подводной лодки (по свидетельству оставшихся в живых моряков с «Ниссина», крейсер заметил русскую подлодку и пошел на таран).

***

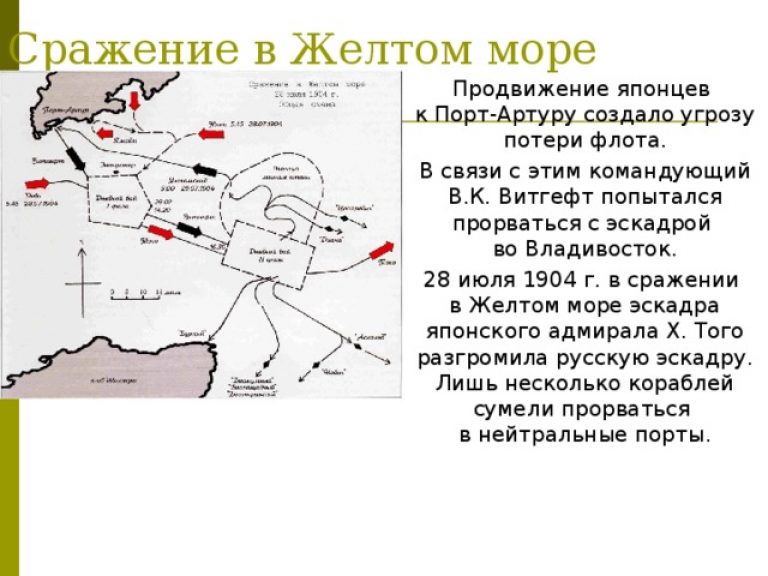

Сражение в Желтом море / бой у мыса Шантунг

Слева показались японские корабли. Все подняли бинокли, стараясь разглядеть приближающегося врага. Матросы спешно заканчивали обед и расходились кто куда отдохнуть перед боем. Большинство поднялось на палубу и с тревогой и любопытством следило за приближающимся врагом. Подошедший к ним артиллерийский офицер лейтенант Киткин стал называть типы видневшихся судов.

— Справа «Якумо», похожий на нашу «Диану», «Касаги», «Читозе», перечислял он. — Эти не страшны — легкие крейсера. Слева старые суда: броненосец «ЧинИен», крейсера «Хасидате», «Мацушима», «Итцукушима» — тоже неопасные. Зато вон по носу напересечку нам идут главные силы — «Микаса», «Асахи», «Фуджи», «Ясима», «Хатсусе», «Шикишима». По мощности артиллерийского огня они немного даже превосходят наш броненосный отряд.

— Много их, вашбродь. Со всех сторон окружают нашу эскадру, встревоженно заговорили матросы.

— Да, драка будет жаркой, комендоры должны сегодня особенно внимательно наводить орудия. Главное — не робей, тогда японцу несдобровать.

— Постараемся, вашбродь, — дружно ответили матросы.

(Порт-Артур том 2. Степанов)

***

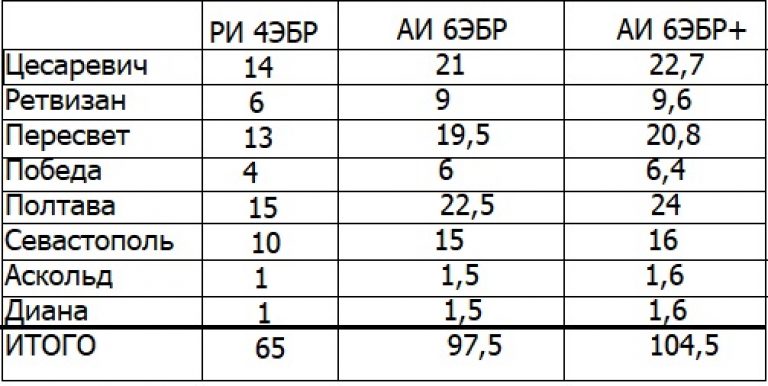

В РИ японские броненосцы израсходовали 603 снаряда, т.е. в среднем 150 снарядов на броненосец (кто-то больше, кто-то меньше), и 37-38 снарядов на орудие. Следовательно, 6 японских броненосцев должны выпустить 904-905 снарядов. При этом «Микаса» то же может быть альтернативным, и иметь еще и 254-мм орудия; итого 960-970 крупных снарядов.

Таким образом, если в РИ в сражении в Желтом море, в русские корабли попало 65 снарядов, то в АИ попадает 97-98 (или 104-105) снаряда. В Цусимском сражении, русским броненосцам типа «Бородино» хватило 40-45 снарядов. В данном сражении в Желтом море, в русские броненосцы получают около 20 снарядов, да и взрывчатка в данных снарядах менее сильная. И тем не менее.

С большой вероятностью, что в новых условиях

«Пересвет» (попало 19-21 снаряд) получает критические повреждения, и потоплен в ходе сражения.

«Цесаревич» (21-23 снаряда) и «Полтава» (22-24 снаряда) — тяжелые повреждения и гибель от миноносцев.

«Севастополь» (15 снарядов) — как повезет; скорее всего возвращается в Порт-Артур.

«Победа» (6 снарядов) и «Ретвизан» (9-10 снарядов) скорее всего возвращаются в Порт-Артур. Однако стоит помнить, что японцы предпочитали метить либо во флагманские корабли, либо в слабые. Так что после тяжелых повреждений «Пересвета» могут сосредоточить огонь именно на «Победе». Да и «Ретвизан» имел пробоину (надводную) в носовой части, и если получит еще повреждения (т.е. примет воды и осядет), то надводная пробоина станет уже водной… с тяжкими последствиями.

«Аскольд» и «Диана». Получают три снаряда на двоих, но кому именно достанется третий снаряд? Если «Диане», то скорее всего крейсер потонет (впрочем, и «Аскольду» может не повезти)

«Паллада» и «Новик» — без изменений.

Таким образом, русская эскадра теряет от трех, до шести кораблей. Причем в чисто «артиллерийские потери» однозначно «Пересвет», остальные русские корабли с большой вероятностью, получив серьезные повреждения (выбита среднекалиберная артиллерия, пожары) топятся японскими миноносцами. Так же не следует забывать, что повреждения труб (а значит падения тяги и повышенный расход угля) на российских кораблях больше, и возникнут раньше (хотя бы в силу статистики). Да и Того, может начать сближение раньше. Следовательно, возвращаться в Порт-Артур эскадре (или каким-нибудь кораблям) придется снизить ход, а там или миноносцы, или броненосцы японцев…

В результате, уже в августе становится ясно что Второй Тихоокеанской эскадре придется в одиночку воевать с японским флотом. Следовательно, русская эскадра остается на Балтике на зиму, и усиленно тренируется, дожидаясь вступления в строй «Славы» и модернизации «Сисоя Великого» и «Наварина». Вот только ситуация к зиме 1905 года уже поменяется по сравнению с РИ. Одно дело отправить эскадру и невозможность ее отозвать в силу престижа (хотя маловероятно что дело было только в престиже), другое дело не отправка эскадры сразу. Так что вполне возможно, что весной 1905 года, вопрос о целесообразности отправки русской эскадры будет поднят, и будет решено эскадру не отправлять, а заключать с японцами мир.

Выводы кажутся достаточно логичными, уважаемый коллега. В том числе и по неотправке Второй эскадры.

С уважением. Стволяр.

Японцам стоило отказаться от постройки «недоделышей» типа «асама», а нам от серийной постройки броненосцев типа «Бородино». Строительство броненосцев по переработанному чужому проекту — не лучшая идея. Один пересчет из метрической системы в дюймовую приведет к утяжелению проекта. Например, «Олег» -«Богатырь», более 700 тонн. И это , на бронепалубном крейсере. Вместо кораблей типа «Бородино» стоило строить корабли типа «Полтава». Пусть , даже в исходном варианте, без модернизации. Эти корабли по своим характеристикам ничуть не уступают кораблям типа «Фуджи» и «Ясима». Единственный критерий, по которому эти устаревшие корабли относят к якобы современным, это скорость. Скорость, достигнутая один раз, на испытаниях, в идеальных условиях. В реальности, в годы РЯВ броненосец «Фуджи» не развивал более 15 узлов. В этом пишет С.А. Балакин в своих работах о японских броненосцах. В качестве источников приведены и японские не переводные источники. В своей работе о броненосцах типа «Полтава» Крестьянинов и Кузнецов привели данные ходовых испытаний. Насколько я понимаю, эта работа у Вас есть. Даже самый тихоходный, «Севастополь» в течении ТРЕХ часов поддерживал скорость 16 узлов, а скорость 15 узлов держал в течении СЕМИ часов. Я уже неоднократно оппонировал Андрею из Челябинска, который очень любит ссылаться на учения английского флота, по результатам которых англичане, а за ними и японцы… Подробнее »

«Фуджи» держал до 16 узлов, именно с такой скоростью ходили броненосцы Того. А реальный «Севастополь» не давал больше 14. «Сисой» нуждался в коренной модернизации с полной заменой переборок, без этого был являлся плавучим гробом для экипажа.

Спасибо

Спорные действия Витгефта, при таком соотношении сил. Может еще поальтернативите Вильгельма Карловича?

Зачем же спорные.

Реальные.

Реальная подготовка кораблей.

В первую очередь по силовой установке.

Реальная скорость «Фуджи» в годы РЯВ — 15 узлов.

Даже самый тихоходный броненосец «Севастополь» на приемных испытаниях в течении СЕМИ часов держал скорость 15 узлов.

Превосходство в скорости в один-два узла реальных преимуществ не дает , что показали маневры французского флота .

Кстати, англичане имели разность в скорости линейных кораблей и линейных крейсеров изначально в четыре узла, а затем и больше.

Русские в годы этой войны клинически недооценивали фактор скорости, и переоценивали реальную скорость японских кораблей.

В ремонте перед войной на «Севастополе» обнаружили проседание опорных подшипников на обоих машинах. На одной из машин, путем наложения стальных подкладок проседание устранили, на второй не успели. Т.к. от наместника поступил приказ вступить в компанию. Машину спешно собрали и проседание не успели устранить, на вторые сутки по получению приказа броненосец вышел из вооруженного резерва. Поэтому на скорости более 13 узлов подшипник начинал греться. Почему в дальнейшем в ходе ремонтов, ( два подрыва на минах и ремонт винта), это грубо говоря почти 4 месяца в ремонте, не устранили неисправность в проседании подшипника вопрос к Витгефту и Григоровичу с Виреном, как приемникам Витгефта.

А вот если судить по результатам боя в БЖМ, то «Полтава» давала больше 14 узлов. Если в ходе боя смогла догнать эскадру, уходящую на 13 узловой скорости.

Предполагаю: потому что там делов дофига, надо пол машины разбирать, а все механики и ремонтники спешно чинят более серьезные повреждения

Эти проблемы конкретно уже видны 13 марта 1904 г. вот причина всех этих проблем с машинами и подшипниками.

Быстрое прогнивание конструкций в следствии не правильной работы судовых механиков. Тут можно вспомнить стенания экипажа «Ослябя» — корабль новый, а уже прогнил. Может сами его угробили? Проблемы машин на «Варяге», с постоянно греющимися подшипниками, так может из-за не правильных действий судовых инженер-механиков он тоже успел прогнить к 1904 году?

?????????????? Какие? Еще даже «Баян» не подорвался на мине.

А какой у него выбор?

Подготовить корабли нормально к выходу. Устранить проседание подшипника на одной из машин «Севастополя», тем более броненосец находится в ремонте после подрыва на мине.

Подготовить минные банки и попытаться на них завлечь Того в момент завязки сражения. Категорически заявить, выход возможен после вступления в строй «Баяна» Т.е. во второй половине августа , после отбития первого штурма.

Учитывая такое превосходство учесть опыт выхода 10 июня , выход ближе к вечеру. Т.е. утром выходят на внешний рейд, догружают по полной «Пересветы» и часов 17 18 вечера выходят . Темнеет около 21 часов. Может так раза три подраконить Того, чтоб в реальный выход, японцы не сразу отреагировали, решив что опять русские их разводят.

Но совершенно ясно, что прямым столкновением, прорыв не возможен- нужна хитрость.

Второй вариант-разработать вариант прорыва одиночными кораблями- но здесь уже им идти на Мадагаскар или совсем в Россию, на соединение с Рожественским. Момент благоприятный. Есть «Ангара» как угольщик, в Индийском океане в это время находятся еще два вспом. крейсера, они обеспечат топливом как угольщики.

Так что еще шансы есть.

Поэтому картина боя будет совсем другая.

Пара моментов:

1) К вопросу об альтернативной Микасе: Разрушительная сила снарядов примерно пропорциональна кубу калибра. Поэтому эффект от 10-дюймовых скорее равен половине эффекта от 12-дюймовых снарядов.

2) Надо учесть эффект сниженного качества команд, эффект увеличения средней дистанции боя, и эффект дезорганизации большего флота. Все три фактора примерно снизят попадания японских кораблей процентов на 8-14, и увеличат попадания русских кораблей процента на 3-5 (потому что для русских будет легче выбирать удобные цели). А вообще точный эффект будет зависеть от тактики, но отношение частоты попаданий до боевых повреждений определенно сдвинется примерно на 15 процентов в пользу русских. Конечно, для исхода боя ещё важна скорость выбивания вражеской артиллерии, которую надо считать отдельно.

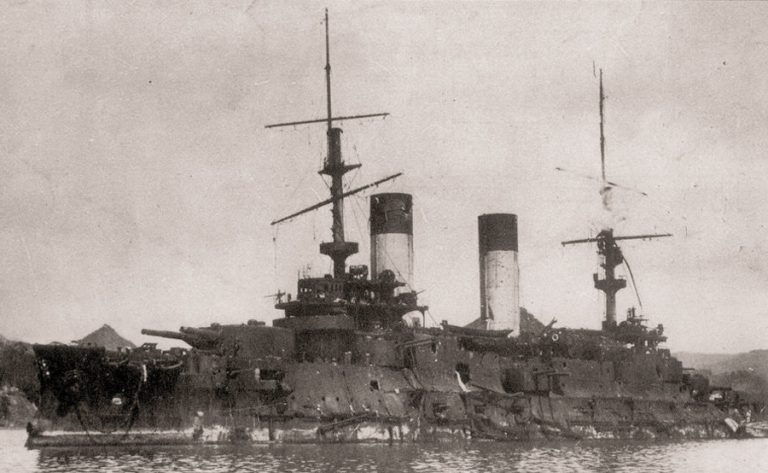

Вопрос о «Микасе» вообще очень интересный.

Броненосец погиб потому, что взорваля артиллерийский погреб.

По официальной версии японцы его подняли, отремонтировали и ввели в строй снова.

Потратили три года.

Насколько это было реально сделать ?

Много кораблей такого класса после таких повреждений восстановили ?

Про американцев после Пирл-Харбора лучше не вспоминать.

Другое время, другие технологии.

У китайцев есть броненосец времен японо-китайской войны.

Но, они прямо заявляют, что это новодел.

А «Микаса» ?

Действительно ли его восстановили, или в монумент переделали другой броненосец.

Кстати, один из кораблей с дополнительными 254 мм орудиями очень хорошо подошел бы.

Если б я был японцем, я бы смотрел на Микасу так, как комсомолец смотрит на «Аврору». Что там взрыв погребов! Даже попади он под атомную бомбу в Хиросиме, я б и тогда отыскал где-нибудь какой-нибудь его румпель и из этого обломка «восстановил» Микасу «в подлинном виде», и ездил бы туда как в музей, преклоняться перед ним.

Данных мало (и я бы был удивлён, если бы их было много, учитывая менталитет секретности и престижа в ту эпоху). Но логически рассуждая, через шесть дней после войны, скорее всего задний пороховой погреб взорвался в процессе выгрузки боеприпасов. Их в любом случае надо было сгрузить — кораблю требовался ремонт, а электросварка и клёпочный молот с взрывчаткой не дружат. Значит, есть шанс, что в кормовом погребе был далеко не полный боекомплект, все двери были распахнуты, что позволило сбросить часть давления взрыва в атмосферу в обход структурных элементов, а носовой погреб скорее всего был вообще пуст, ибо пикриновая кислота японских фугасов в таком случае скорее всего бы сдетонировала. А в японской вике говорится только о взрыве в кормовом погребе.

То есть повреждения Микасы 11 сентября 1905 вполне могли быть не настолько кошмарные, как в случае взрыва погребов в бою или в состоянии готовности к выходу в море.

1. Да

2. В смысле «сниженное качество команд» и прочее?

65 попаланий это реал, когда у того 4 броненосца и кассуга. Следовательно 6 броненосцев добьются большего числа попаданий. Уменьшение дистанции — наоборот благо для японцев, они попадать будут чаще чем русские

Линейный рост огневой мощи с ростом размера флота — недосягаемая абстракция. Чем больше флот, тем более вероятно, что некоторые корабли боевой линии окажутся на дистанции больше оптимальной. Большей частью из-за практически фиксированных дистанций внутри строя, и в некоторой степени из-за психологических аспектов (стремление командира эскадры держать дистанцию своего корабля на оптимуме). И больше шансов, что на очередной капитанский мостик взойдёт либо менее компетентный офицер, либо вообще паникующий идиот. Типично, огневая мощь войсковой части при плохом качестве связи примерно пропорциональна корню квадратному от числа огневых платформ, хотя недостаток управления отчасти может компенсироваться прошлым опытом командиров платформ (кораблей).

Спорно. Получается 4 ЭБР+2 БРК — нормально, а 6 ЭБР уже хуже. Или будь у японцев 8 ЭБР было бы для японцев плохо?

И как говорил Наполеон — бог на стороне больших батальонов, и почему-то все войны (да и драки) идут в стиле задавить врага числом

8 ЭБР или 6 ЭБР+2 БР были бы менее эффективны на рыло. Варианты 4+2 и 6+0 по управляемости, длине строя и соответственно результативности огня различаются слабо.

А закон больших батальонов перестал действовать ещё в семнадцатом веке. В ходе Тридцатилетней Войны полки/батальоны стали уж больно большими — не по мозгам средним полководцам. Хотя современное штабное устройство сформировалось только в конце девятнадцатого века.

Ничерта не понял

сначала

Надо учесть эффект сниженного качества команд, эффект увеличения средней дистанции боя, и эффект дезорганизации большего флота.

потом

Линейный рост огневой мощи с ростом размера флота — недосягаемая абстракция. Чем больше флот, тем более вероятно, что некоторые корабли боевой линии окажутся на дистанции больше оптимально

и затем

Варианты 4+2 и 6+0 по управляемости, длине строя и соответственно результативности огня различаются слабо.

Получается 6 броненосцев вместо 4х броненосцев и двух крейсеров это сначала плохо, потом нет все нормально, так?

.

Это как понять, батальон будет громить полк потому что батальоном проще управлять? Тогда полк громит дивизию или сразу батальон разгромит корпус — ввиду того что батальоном проще управлять, полком сложнее, дивизией еще сложнее, в итоге корпус просто не управляем?

Почему-то японцы (в РЯВ) делили флот на отряды и эскадры и все у них было нормально

Тут не смеяться надо, а плакать. Что очередное поколение опять наступает на те же грабли. Коротко — да, армейский корпус в военное время неуправляем. Кто служил в штабе, тот поймёт.

Судя по всему вы нашли блестящее решение победы в войне. Только батальоны!

Я уже неоднократно указывал и здесь, и на ресурсе «военное обозрение», что крейсера типов «асама» и «гарибальди» — это крайне неудачные корабли, которые не отвечали ни требованиям боя в линии против броненосцев, ни требованиям к быстроходному,то есть, крейсерскому, крылу. Им не хватало ни мощи вооружения, ни скорости. Поэтому, я солидарен с теми исследователями, которые считали и считают, что вместо шести крейсером типа «асама» следовало построить эскадренные броненосцы. С учетом общей стоимости шести кораблей типа «асама» и времени на строительство, можно и нужно было построить два, максимум три, эскадренных броненосца. В качестве проекта для строительства полностью подошел бы и проект броненосца типа «Фуджи». Проект полностью устаревший, но с учетом того, что устаревшие корабли в этой войне активно использовались обеими сторонами, и с учетом клинической недооценки русской стороной фактора скорости, это не имело значения. Крейсера типа «гарибальди» в такой альтернативе, японцы купили. В таком случае, с учетом гибели на минах двух броненосцев, японцы в Желтом море имели бы пять броненосцев. В том случае, если бы вместо шести крейсеров типа «асама» построили два броненосца типа «Фуджи». Или шесть броненосцев, если бы построили вместо «асам» три броненосца. Но, и двух хватило бы. Результат боя для русских не изменился бы в лучшую сторону. А русским… Подробнее »

Но ведь и русские должны отреагировать и пропорционально увеличить флот…

Анекдот про это есть, мне нравится. Мужик в преферансе на мизере взял 8 взяток, расчувствовался и вот инфаркт, умер.

Его партнёры по игре несут гроб и переговариваются:

— если бы ты в тот раз не в пичку, а в бубну пошел, то мы б ему не 8, а 9 взяток дали!

— да ладно тебе, и так неплохо получилось

+++++++

Спасибо

Всё очень похоже, что в Жёлтом море так могло и закончится. А насчёт не отправки 2 эскадры, то могли эскадру весной всё же отправить и одновременно начать переговоры о мире. Лишний аргумент на переговорах.

Вряд ли — гонять эскадру так не будут. Сам факт что русские готовят эскадру, уже будет хорошим аргументом на переговорах. Ведь пока эскадра не отправилась, можно пускать слухи что пойдут и черноморские корабли.

При соотношение 6 ЭБР+2 «гарибальдийца»+2 БКр, против 6 ЭБР ловить нечего. Их выход в море это смерть. И кто «под шпицем» издаст приказ выти и сдохнуть? Там какие приказы были, выйти и тихо, тихо пройти во Владик, при соотношении на 2 ЭБР меньше.

Надо исходить из реальностей. А реальность такова, что приказа прорываться любой ценой не будет. Вот потопить свои корабли, при сдачи крепости, приказ может быть. А заниматься самоубийством заставлять не будут.

И если будет приказ выйти в море и идти на прорыв, то скорее всего только для сдачи в Циндао. А это прорыв в нейтральные воды Вен-хай-Вэя. Проход по ним и прорыв уже в Циндао. Слабо вериться, что японцы успеют вообще кого то утопить.

Со стратегической точки зрения (если русские корабли прорываются в Циндао) — победа японцев: 1ТЭ выбыла из войны, и на нее не рассчитывать.

И другой состав сил — у Японии 6 броненосцев и два БКР — «Асама» и «Якумо», («Ниссин» и «Кассуга» на дне)

Спасибо за уточнение. Но по сути это меняет не много. Особенно в сражении. Не забываем, что проблемы с артиллерией у японцев начались ещё в этом сражении. Два ствола нафиг, от застрявших снарядов, плюс взрыв в одной из башен, из-за проблем с затвором. У вас же их будет больше. Да и японцы сами будут не плохо избиты. К концу боя на «Микасе» стреляло только одно шестидюймое орудий. В одной башне были проблемы из-за разрушения ствола, в другой закончились нужные боеприпасы.

Но конечно же на всё воля автора.

Логично, о чем я СЕЖу и написал, что Витгефт должен будет совсем по другому действовать при таком соотношении сил.

И одно уточнение, «итальянцы» оба погибли у СЕЖа , «Ниссиин» подрыв на минах, «Кассуга» при столкновении с «Иосино». Но это дело не меняет.

Витгефт уже должен изменить образ действий.

Период ремонта «Севастополя» месяц. Этот месяц необходимо использовать по максимуму. Т.е. произвести все технические работы по обслуживанию машин и котлов всех крупных кораблей, что находились в компании с начала войны. «Севастополь», «Полтава», «Пересвет «, «Баян», «Новик», «Диана», «Аскольд»

Все остальные уже побывали в ремонтах. Т.е. пока латали их пробоины, уже все механизмы должны были перебрать, проверить состояние котлов, конденсаторов на целостность трубок и образование накипи. Если эти работы не проводились во время стояния в ремонте, то это просто преступление со стороны Витгефта, командиров кораблей и корабельных инженеров.

Уважаемый коллега СЕЖ,

Очень интересная концепция. +++++++++++++++!!! Малоправдиво, но правдоподобно. Собственно говоря, мне в Вашей статье, чрезвычайно понравилась идея спасения 2-ой ТОЭ, за счет гибели 1-ой ТОЭ (все равно бездарно погибла в Порт-Артуре). А так хотя бы спасла 2-ю ТОЭ. Впрочем, пожалуй, соглашусь с уважаемым коллегой Игорем Харламовым, что выход 1-ой ТОЭ и прорыв её во Владивосток был бы самоубийственный предприятием. Тут, скорее всего речь шла бы о просачивании кораблей во Владивосток, используя ночное время.

С уважением Андрей Толстой

Спасибо

Просачивание во Владивосток это гарантированное их уничтожение. В таком случае предлагаю доп. вариант с временной стоянкой в Сахалинском лимане под Николаевском. Дальневосточная Тмутаракань. Информация для противника о состоянии дел в нем добываться будет тяжело, а самое главное приходить будет с опозданием к Того и Камимуре. Поэтому уже непосредственный бросок вокруг Сахалина и форсирование Лаперузы для японцев будет неожиданностью. Да и держать постоянно в Вакканае эскадру японцы не смогут. Уровень развития северных портов, не лучше чем у нас.

И здесь при просачивании на восток, одна из групп наших кораблей все же должна будет уходить на запад ( на встречу Рожественскому), иначе противник сможет предугадать наши действия.

Мы должны не стандартно действовать.

Уважаемый коллега Antares,

Нестандартно, не значит правильно.

Наверное все же Вы имели ввиду Амурский лиман. Наибольшая глубина Амурского лимана — 4,5 м. В прилив — 6,5 м. Средняя осадка русских ЭБР — 7,5-8,0 м. ?????????

А вот с эти согласен. К тому же боюсь, что просачивание не панацея. Наверняка 1-2 ЭБР, перехватят японцы.

С уважением Андрей Толстой

Сахалинский залив, более точно. Но все по разному именуют. Официально именуется заливом. Стоянку вполне можно обеспечить. Из Р.М. Мельникова: «В эти же дни закончилась боевая деятельность транспорта «Лена». Накануне выхода владивостокских крейсеров корабль отправили в Охотское море во главе экспедиции для охраны русских промыслов в тех водах. В устье Амура «Лена» встретилась с пришедшими Татарским проливом транспортами «Якут», «Камчадал» и «Тунгуз» (посыльными судами), назначенными в экспедицию. Получив известие о результатах боев 28 июля и 1 августа, начальник экспедиции (командир «Лены») капитан 2 ранга А. И. Берлинский счел, по-видимому, свою задачу слишком рискованной и с разрешения наместника, под предлогом неисправности механизмов, отправил транспорты в Николаевск-на-Амуре. «Лена» вышла в Тихий океан для перехвата пароходов с военной контрабандой, направлявшихся из Америки. Но и эта операция была прервана, и 29 августа «Лена», прибыв в Сан-Франциско, по разрешению из Петербурга интернировалась. Владивостокский отряд остался без своего вспомогательного крейсера и судна снабжения. [205]» А вы подраконьте Того, я уже СЕЖу писал . Раза три повыводите эскадру на внешний рейд, а потом верните в гавань. Подергайте Того. В конечном итоге, когда дело дойдет до реального прорыва эскадры или отдельных кораблей японцы маху и дадут. И экипажам лишним не будет- тренировка, при экстренном выходе эскадры понадобится. «Наверняка 1-2… Подробнее »

Уважаемый коллега Antares,

Очевидно, мы недопоняли друг друга.

Внизу карта Западной части Сахалина. На ней четко видны три гидрообъекта: Татарский пролив, Амурский лиман и Сахалинский залив. Так вот Амурский лиман представляет собой перемычку с глубинами которые не могут пройти крупнотоннажные корабли. Эта перемычка разделяет Татарский пролив и Сахалинский залив. Амурский лиман (перемычка) образована наносными из Амура песчаными породами и алевитами. Глубина Амурского лимана не превышает – 4,5 метра. Можно ли устроить временную стоянку в Сахалинском заливе? Да. Там довольно удобный, но несколько мелководный залив Байкал. Но, он легко может быть заблокирован японским флотом, хотя бы минными постановками. Можно ли устроить стоянку в Николаеве-на-Амуре? Нет. Там не позволяют глубины. Можно ли устроит временную стоянку в Татарском проливе? Да, Можно. Там есть удобная, глубоководная Советская (Императорская) гавань. Но если Того, узнает о ней, то он легко блокирует любой флот в Южной части Татарского пролива.

Все остальные рассуждения интересны, но малореализуемы.

С уважением Андрей Толстой

Андрей, Сахалинский залив. Недопонимание вызвано моей неточностью. Об остальных проблемах с мелководьем мне известно. Минные постановки противника? Да, бог с ними. Эту проблему в Артуре как то решали и здесь будут решать. Зачем в Николаевске есть целый адмирал Русин? Значит какие то возможности и портовые средства в Николаевске были. Затем Андрей, я не зря привел Мельникова, «Лена» пришла получается в Амурский лиман к устью Амура. получается был углубленный фарватер. А то что есть наносные отложения от реки, так даже сейчас знаю чистят зем.снарядами фарватер Сев. Двины в Архангельске от наносных отложений для океанских судов. пр Невельского у Погиби полностью минировать. Дальше на юг носу не совать. Чтоб начать операцию по блокировке Амурцев у Того остается до ледостава очень мало времени. Ему остается только вариант не дать им проскользнуть во Владивосток Лаперузой до становления льда. Даже предположим , что в конце концов на Севере Сахалина удалось собрать остатки 1 ТОЭ в составе: бр-цы «Цесаревич», «Ретвизан», кр-ра «Диана», «Паллада», мин. заг «Амур», всп. кр-р «Ангара». Ну и пусть там зимуют. К Рожественскому сбежали «Пересвет», «Победа», «Баян», «Аскольд», «Новик» , всп. кр-ра «Смоленск», «Петербург» , 5 «немок» миноносцев. «Полтава» и «Севастполь» сбежали и укрылись у англичан в Вей-Хай-Вее. Да именно у них. Во… Подробнее »

Уважаемый коллега Antares, Зачем в Николаевске есть целый адмирал Русин? Я конечно понимаю Ваш пиетет, перед Николаевском-на-Амуре, но временами он становится иррационален. Я сам альтернативил Амурскую флотилию и прекрасно знаю возможности Николаевска. Александр Иванович Русин, в 1904 году был всего лишь, капитаном I ранга. Контр-адмиралом он стал только в 1909 году. В Николаевск-на-Амуре его не послали, а сослали за провал агентурной работы в Японии (что впрочем, зря, он как раз в этом виноват не был). Значит, какие то возможности и портовые средства в Николаевске были. Были, но совершенно не подходящие для эскадры. Все, что там могли строить небольшие шхуны с осадкой менее 3-х метров. И проводить для них ремонтные работы. В Николаевск-на-Амуре, возможно с большим трудом удалось бы впихнуть «Новик», но вот средств для его ремонта уже не было. я не зря привел Мельникова, «Лена» пришла получается в Амурский лиман к устью Амура. получается был углубленный фарватер. Зря. Не ходила, глубины не позволили. Углубленного фарватера не было. Скорее всего, Роман Михайлович, понадеялся на рапорт командира «Лены», капитана II ранга, Берлинского. А тот просто не вдаваясь в подробности, написал «в устье Амура». Понятие «устье Амура», весьма обширное. Скорее всего, дело было так. «Лена» стояла в Сахалинском заливе на границе Амурского лимана.… Подробнее »

По поводу людоедства. А что из Николаевска снабжение продовольствием организовать нельзя? Если организовывать стоянку в заливе Байкал.

Уважаемый коллега Antares, Поэтому Того и лох, ждал с завесой кораблей у мыса Шантунг, а Эссен и Успенский сделали винт ушами, пришли в Вей-Хай-Вей. Как только первые корабли сбегут из Порт-Артура, Того даже не удвоит, а утроит блокаду и тут нашим придется прорываться уже с боем. А их меньше, а японцев в данной альтернативе больше. Тут скорее, либо уходить тихо ночью, всем вместе. Либо прорываться с боем и разбегаться, кто куда. Хооошо, пусть из-за опасения людоедства стоянка, «Цесаревича» и «Ретвизана» и «Ангары» оставляем в Петропавловске. ??????????????? В Петропавловске на 1897 г. проживает 395 чел. ВСЕГО!!! Огромный портовый город с прекрасной портовой инфраструктурой )))))))))))))))) И чего наши броненосцы, до обретения Порт-Артура, в Японию зимовать ходили. Зимовали бы в Петропавловске. «Диану» и «Палладу » с «Амуром» разгружаем по полной и втаскиваем на зимовку в Амур в Николаевск, к середине апреля 1905 г. должны вновь выйти на большую воду. Немного ошиблись. На большую воду они выдут, где-то в 1910 году и то если повезет. Для того, чтобы «втащить их на зимовку в Амур» с них потребуется снять всю артиллерию, всю броню, а так же котлы вкупе с паровыми машинами и складировать все это на берегу. Х. Того узнав об этом «обоссыться от счастья».… Подробнее »

«Тут скорее, либо уходить тихо ночью, всем вместе. Либо прорываться с боем и разбегаться, кто куда.» Тогда получается один шанс это выходить, как можно ближе к вечеру, предварительно расслабив японцев, ложной подготовкой к прорыву ( раза три выходить на внешний рейд и возвращаться в гавань по вечерней воде). Действия Витгефта такие же как 10 июня 1904 г. не принимает бой , но ночью быстроходными броненосцами, крейсерами «Диана», «Паллада», «Ангара», «Амур» , 1 отряд миноносцев уходит в прорыв. «Севастополь», «Полтава», «Баян», «Аскольд», «Новик» и 2 отряд миноносцев своими действиями ( подсвечивание прожекторами ), должны увести миноносцы противника на себя и уверовать японцев, что эскадра вновь вернулась в Артур. Сам Витгефт уводит первую часть эскадры на запад. Прорыв во Владивосток я полностью исключаю. Это бой с Камимурой, даже если и успешный, но это разбитые корабли и долгий ремонт. Это для вас правдоподобно??? Оставшиеся быстроходы при должном обслуживании КМУ, думаю без труда смогут вырваться из крепости по окончании осады. Ну а «Севастополь» и «Полтава». Да так же как и Витгефт, на закате пойдут на прорыв с крейсерами. Даже если Того и будет их караулить, то логичней отряд перехватывать у Шантунга где они могут быть утром следующего дня, учитывая скорость наших броненосцев. Ночью просто… Подробнее »

Уважаемый коллега Antares,

Для кого логичней? Для Вас, да. Для Х. Того, нет. Вряд ли Того будет подыгрывать уважаемому коллеге Antares. Как только «Пересветы» покинут Порт-Артур, на месте Того, я бы обложил Порт-Артур и не выпустил бы оставшиеся корабли из Порт-Артура.

С уважением Андрей.

При прорыве в конце октября «Полтавы», «Севастополя», «Баяна», «Аскольда» и «Новика» с выходом в 16 часов . В 17 часов уже темно, за один час не успеют раскатать. А перехватывать логичней уже утром следующего дня это район Шантунга. Светать будет около 7 часов утра. До 14 часов темного времени. И тихоходы успеют прийти в английскую базу и наши быстроходные крейсера уйдут далеко.

Или вы хотите сказать Того пойдет на ночной артиллерийский бой?

Вы наверное этот комментарий пропустили, еще раз повторю : ««Тут скорее, либо уходить тихо ночью, всем вместе. Либо прорываться с боем и разбегаться, кто куда.» — это вы пишите. Далее я: Тогда получается один шанс это выходить, как можно ближе к вечеру, предварительно расслабив японцев, ложной подготовкой к прорыву ( раза три выходить на внешний рейд и возвращаться в гавань по вечерней воде). Действия Витгефта такие же как 10 июня 1904 г. не принимает бой , но ночью быстроходными броненосцами, крейсерами «Диана», «Паллада», «Ангара», «Амур» , 1 отряд миноносцев уходит в прорыв. «Севастополь», «Полтава», «Баян», «Аскольд», «Новик» и 2 отряд миноносцев своими действиями ( подсвечивание прожекторами ), должны увести миноносцы противника на себя и уверовать японцев, что эскадра вновь вернулась в Артур. Сам Витгефт уводит первую часть эскадры на запад. Прорыв во Владивосток я полностью исключаю. Это бой с Камимурой, даже если и успешный, но это разбитые корабли и долгий ремонт. Это для вас правдоподобно??? Оставшиеся быстроходы при должном обслуживании КМУ, думаю без труда смогут вырваться из крепости по окончании осады. Ну а «Севастополь» и «Полтава». Да так же как и Витгефт, на закате пойдут на прорыв с крейсерами. Даже если Того и будет их караулить, то логичней отряд перехватывать… Подробнее »

Уважаемый коллега Antares, Вы наверное этот комментарий пропустили… Я ничего не пропускаю. Вы случайно не обратили внимание на время когда я Вам писал: 16.11.2021 01:24 Половина второго ночи. И как я понимаю, вариант, что я просто устал и лег спать Вы не рассматривали. Не очень удачный план. Т.е две попытки . Одна. Как только Х.Того из донесений своей агентуры в Порт-Артуре узнает, что какая-то часть кораблей удрала у него из под носа, он тотчас же утроит блокаду. И второй раз его обмануть уже не удастся. Вторая попытка гарантированное самоубийство. Поэтому то я и писал — «Тут скорее, либо уходить тихо ночью, всем вместе». Или вы хотите сказать Того пойдет на ночной артиллерийский бой? Зачем? Вспомните начало РЯВ. Ночная атака японских миноносцев. Вспомните ужас наших моряков перед ночными атаками японских миноносцев после Цусимы. Ночь не только наш друг, но и союзник японских миноносцев. Того, то всего и надо, серьезно замедлить ход, остатков кораблей 2-го Тихоокеанского отряда и заставить его вернуться в Порт-Артур. А зная некоторую камикадзность командиров японских миноносцев, можно быть уверенным, что ради победы они пойдут на все, даже на таран. Так, что шансы на прорыв 2-го отряда, я оцениваю, как весьма отрицательные. быстроходными броненосцами, крейсерами «Диана», «Паллада», «Ангара», «Амур»… Подробнее »

С одной стороны вы правы, что Того усилит бдительность. А с другой стороны и нет. Поясню, слишком малый процент попаданий минами на тот момент. За два выхода в море (10.06.1904. 28.27.1904) одно попадание, наше счастье не взорвалось. Атака 27,01,1904 г на эскадру, по стоящим на якоре кораблям всего три !!! При должном уровне подготовки япы должны были всех перетопить, как половину перетопили авиацией амеров в Перл-Харборе. При атаках на стоящий на одном месте «Севастополь», много попало мин? Если брать по сравнению сколько было брошено в атаку миноносцев и сколько ночей были атаки. Это мизер. Возможно к Цусиме Того и поднатаскал своих миноносников в учениях, но не в момент блокады Артура. Но и в Цусиме от мин потопленно и повреждено всего 4 корабля это тоже не так и много. И смею заметить повреждены именно те корабли которые себя показали боевыми фонарями ( прожекторами). Если оставшийся 2 отряд наших миноносцев подсветит себя и отвлечет на себя внимание , то именно все именуемые вами фанатики на них и сбегутся как мотыльки на свет ночью. Да, наши миноносники будут смертниками в данной ситуации, но они же тоже не будут на месте стоять. Их задача увести на себя миноносцев противника. Для отвлечения можно еще привлечь… Подробнее »

Вы опять упустили «Цесаревич» и «Ретвизан» у нас 4 штуки быстроходных. В Артур вернутся только «Севастополь» и «Полтава» с быстроходными крейсерами » «Баян», «Аскольд» и «Новик».

Вы же видите в связи с «утопичной идеей» зимовкой кораблей у Севера Сахалина , вы ее категорично отвергаете , но и меня тоже еще не полностью убедили, что это не возможно, я уже меняю план действий.

Я выехал в командировку и оперативно отвечать и задавать вопросы не смогу. Периодично заглядывайте в этот пост. От меня еще будут вопросы.

Уважаемый коллега Antares,

Не сомневаюсь :)))))))))))))))

С уважением Андрей Толстой

Уважаемый коллега Antares,

И да совсем забыл. Мне еще нужна толщина льда в устье Амура и Татарском проливе, за три зимних месяца с разбивкой по месяцам?

С уважением Андрей Толстой

Стандартные условия в Татарском проливе это лёд до 40 -60 см, с ледяными скоплениями до 9 баллов, в бухтах ещё больше, дрейф ледяных полей и скоплений до 1,5 узлов.

А поскольку в эскадре нет кораблей класса Arc4 или Arc5 , нечего ей делать в устье Амура.

Уважаемый коллега Сергей Виговский,

ППКС!!!

С уважением Андрей Толстой

Но после прочтения соседней темы про мониторы Шквал, у меня созрел вопрос:

По какой причине для «Временных» перевозок по озеру Байкал, было заказаны паром ледового класса, а после еще вспомогательный ледокол, для проводки этого парома в «Пресных» льдах толщиной более 70 см. ( с суровую зиму 1904 года только часть Уссурийского залива и Золотого рога покрывал более тонкий «морской лед).

При этом несмотря на не самое лучшие отношения с Англией, фирмой Армстронга, создаются эти суда, после создаются на Байкале импровизированные судостроительные мощности под их сборку, а вот Владивостокский порт в РИ не будет иметь ничего подобного очень долго.

Что мешало допустим заказать Две «Ангары», а после сборки «байкальских судов» перевезти по жд через Маньчжурию оборудование Армстронга во Владивосток и собрать там нормальный ледокол?

И будет незамерзающий порт на Тихом Океане.

Или все дело во влиянии куратора Транссиба?

А на Балтике и на Неве в ту пору, что ледовая обстановка была легче? Да согласен там и условия по обслуживанию другие, но толщина льда и его подвижка отсутствовала? Как же строили годами корабли в зимний период?

Уважаемый коллега Antares,

На суше. В эллингах или сухих доках. А спускали по весне. Или когда Нева свободна ото льда.

С уважением Андрей Толстой

да, только еще на воде по три-четыре года достраивали…… и льды были и подвижка льдов , и сжатия корпусов полностью обездвиженных и проблем не было. На Неве тоже ледоход был каждый год , как то справлялись.

На Амуре на тот момент достаточно хорошо развито судоходство, как же речные пароходы зимовали?

Уважаемый коллега Antares,

У достроечной стенки, намертво принайтоваными.

С уважением Андрей Толстой

Что мне известно, в самые суровые зимы достигала до 2 метров.

Естественно прямой прорыв во Владивосток из Порт-Артура практически невозможен. А если не прямой? Вдоль береговой линии Приморской области просто огромное количество удобных бухт для пополнения запасов угля, продовольствия, пресной воды. (Ольга, Валентина,Преображенье, Врангеля, Находка, Восток, Анны, Стрелок, Абрек, Разбойник). Достаточно обеспечить доставку в эти бухты всего необходимого для прорывающейся эскадры. А для этого во Владивостокском порту имеется довольно большой парк коммерческих судов. 1. «Новик» …… Обществу КВЖД / 310 / 1889 2. «Сибиряк» …… Обществу КВЖД / 92 / 1900 3. «Нингута» …… Обществу КВЖД / 486 / 1900 4. «Посьет» …… Обществу КВЖД / 40 / 1900 5. «Сунгари» …… Обществу КВЖД / 814 / 1900 6. «Мукден» …… Обществу КВЖД / 882 / 1900 7. «Николай» …… Кейзерлингу / 49 / 1895 8. «Георгий» …… Кейзерлингу / 49 / 1895 9. «Александр» …… Кейзерлингу / 56 / 1900 10. «Улисс» …… Бриннеру / 22 / 1896 11. «Прогресс» …… Бриннеру / 541 / 1899 12. «Пчёлка» …… Бриннеру / 51 / 1900 13. «Котик» …… Русскому котиковому обществу / 156 / 1892 14. «Бобрик» …… Русскому котиковому обществу / 118 / 1894 15. «Байкал» …… Шевелёву / 713 / 1882 16. «Чайка» …… Старцеву / 40 / 1892… Подробнее »

Уважаемый коллега VSM,

Любопытно, но можно попробовать сделать еще изящнее.

С уважением Андрей Толстой

Было бы еще более изящнее, если Бы оставили хоть какую то базу на Уллындо.

Сергей, вся проблема, что до них надо дойти и форсировать проливы, Цусимский, Сангарский, Лаперузов. Последний чтоб форсировать нужно вообще пройти проливы Курильской гряды. И везде японцы могут выставить кучу дозоров.

Вы поставьте себя на место Того и легко сможете по логике мышления расставить ловушки для наших прорвавшихся кораблей.

Вы видите в разговоре с Андреем получается что? Ну прорвались, вырвались из мышеловки, а дальше? Как зимовать кораблям на севере Сахалина , если еще даже с «харчами» встает вопрос. Углем может и обеспечат каторжники. А жрать что?

Корабли идущие на прорыв большой запас продовольствия не возьмут оставят гарнизону, сами понимаете это.

Я еще раз говорю эскадра выходила без подготовки, что в самом Артуре, что в самом Владивостоке.

На что рассчитывал Скрыдлов и Витгефт реально? я до сих пор понять не могу. Хотя чего только не читал о войне.

Как эти два адмирала мыслили, какая у них была логика?

Уважаемый коллега Antares,

А зачем? Проскочить надо только одним проливом Цусимским. И драпать во Владивосток. Да, порт не ахти. Но там хотя бы настоящий порт, железная дорога, крепость, хоть и недостроенная, береговые укрепления, минные поля. Может получится неплохой геморрой для Того. Выковыривать русский флот (или что-то там от него осталось) из Владика, будет труднее, чем из Порт-Артура. А десанты там не высадишь. Местность не позволяет.

С уважением Андрей Толстой

Я тут сделал перерыв в присутствии на сайте по тому как в руки попала преинтереснейшая книжка с выпуском 1000 экземпляров «Остров Русский, страницы истории» О.Б. Стратиевского.

О какой недостроенной крепости речь?

Все укрепления и батареи основного обвода крепости были выполнены на 100 %, но на этих укреплениях продолжались работы по созданию дополнительных подземных казарм. (на карте 1902 года, черным)

http://alternathistory.ru/wp-content/uploads/2021/11/9sxema-kreposti-vladivostok.jpg

Часть укреплений второго обвода крепости находятся в высокой степени готовности.

Часть укрепление на карту не нанесено, так как масштаб какры не позволял, наносить по побережью сеть капониров и полукапониров под выкатные противодесантные орудия.

Не нанесены временные (дерево-земляные) укрепления не вошедшие в это этап строительства крепости.

Карта минных постановок Владивостока практически исключает возможность высадки десанта вблизи крепости.

А если с судостроительного завода (эллингов миноносцев) и судоремонтного завода Порт-Артуру забрать весь технический персонал, заводу Нового адмиралтейства во Владивостоке, будет достаточно персонала на выполнение любых ремонтных работ по поврежденным кораблям.

У меня перед командировкой всегда бессонница, сейчас уже часа три в дороге. Оперативно отвечать не смогу.

А как же проскочить, если по утверждениям Андрея из Челябинска , «Пересветам» физически не хватит угля до Владивостока при работе котлов на полную мощность?

Как быть с этим мнением?

Вы говорите можно попробовать сделать еще изящнее.

Так угля хватит или нет «Пересветам» ?

Уважаемый коллега Antares,

Уважаемый коллега Андрей из Челябинска совершенно прав.

Не хватит :)))))))))))))))) Но это не значит, что нужно опускать руки. Задача: найти уголь где-то между Порт-Артуром и Владивостоком. Значит, нужна угольная станция. Как то я Вам уже о ней писал, в одной забавной альтернативе. Но Вы как-то этот вариант отвергли. Ну что ж я не настаиваю.

С уважением Андрей Толстой

«Задача: найти уголь где-то между Порт-Артуром и Владивостоком. Значит, нужна угольная станция.» Андрей, но дозагрузка в море это потеря времени, как минимум 5-6 часов. Если до Цусимы, то это Того нагоняет Витгефта и бой. Если Витгефт первым приходит к Цусиме, то все равно бой с Камимурой. с пустыми угольными ямами, а утром затопление в водах Японского моря «Победы» и «Пересвета». И все это при условии что Витгефт бросит «Севастополь» и «Полтаву» ночью , допустим с приказам уходить на запад в Сайгон. Единственный вариант это успеть укрыться ночью после боя, где либо у берегов Кореи к примеру в заливе Йонильман у мыса Чангинан и грузиться с «Ангары», но это абсолютно на удачу, что успеют догрузить уголь пока их не обнаружат. Здесь нужно везение в 10 раз больше чем при прорыве из Артура. Да 1904 г это еще не 1905 г. Японцы возможно еще не успели раскинуть сеть наблюдательных постов. Но все же. И еще надо успеть сделать уборку после пыли и о чем категорически был против все тот же Андрей из Челябинска, у нас матросики устанут — надорвутся- воевать не смогут. Почему я и настаиваю, чтоб эскадра выходила из Артура только ближе к вечеру, во второй половине дня. Пока с утра… Подробнее »

Уважаемый коллега Antares,

Мораль, нам нужно проскочить Цусиму и желательно ночью. А потом любой ценой потеряться в Японском море, что бы у нас были те самые часы на дозагрузку угля.

С уважением Андрей Толстой

О, я о том же, это еще сложней, чем у Порт-Артура прорваться. Здесь при прорыве получается надо грузить уголь и по более, еще в Артуре. С самого утра на внешнем рейде, ибо осадка не дает выйти кораблям. Есть вариант для ускорения работ в море еще использовать «Монголию», как угольщик. Т.е. по каждому кораблю-угольщику на каждый «Пересвет», и заранее готовить в угольных мешках топливо, еще в Артуре, сразу делать связки из мешков по 5-6 шт, чтоб перегрузка угля шла ускоренными темпами. По мне все же, гораздо безопаснее для эскадры, в случае успеха ночного прорыва у Артура, уходить главными силами на запад. Если вы даете только один раз на успех этого предприятия, то бросать во Владик только быстроходы- «Баян», «Аскольд» и «Новик» с миноносцами. Т.е. Витгефт , обогнув Шантунг поворачивает на запад и идет в сторону Шанхая эконом ходом не более 10-11 узлов., у Шанхая догружает уголь на миноносцы и » пересветы» и расходятся. Быстроходные легкие силы прорываются во Владик, главные силы уходят на запад. Это более легкий вариант и наши адмиралы-бездельники к нему будут более склонны, чем рисковать в возможном бою у Цусимы, да еще решать вопросы скрытой бункеровки. Тогда у Рожественского появится еще 6 броненосцев, 2 легких крейсера и три… Подробнее »

«Русскому лесопромышленному товариществу» под общим руководством статс-секретаря Его Императорского Величества, принадлежит контракт на добычу леса острова Уллындо (Дажелет), если несколько ДО начала войны создать на острове условия для возможной бункеровки кораблей, ну и неплохо бы туда отправить тех самых 400 переодетых солдат (с Ялу), оборудовать дозорную станцию с телеграфом и радиостанцией, укрыть в складках местности угольные склады проблем не составить, площадки под временные береговые и противодесантные батареи подготовить, построить пару пирсов с ГПМ.

1. У японцев появиться «заноза» в причинном месте, которую они постараются как то решать.

2. У РИФ появиться возможность контролировать грузоперевозки в данной акватории, а так же вести разведку.

Поскольку после оказалось, что дельного леса на острове кот наплакал, можно выполнить необходимые приготовления, а после свернуть активность до минимума, но потихоньку под видом смены рабочих увеличивать гарнизон, подвозить артиллерию, мины, обеспечить паровыми катерами, и баржами.

Как я уже раз писал, штурм этого острова дело довольно хлопотное, удобных мест под высадку десанта практически нет, а если перекрыть все возможные, что остается японцам?

http://alternathistory.ru/wp-content/uploads/2021/11/0_1180ac_19fe2682_orig.jpg

На правда ли забавная картинка, Наварин смог, почему не сможет Пересвет.

Такое устройство было закуплено для 2 ТОЭ. На 1 ТОЭ не было.

Судя по моим данным использование подобных канатно-проволочных дорог, это основа строительства укреплений на Дальнем Востоке, причем отечественного производства.

Первый русский завод подвесных проволочных канатных дорог фирмы Блейхерта и Эйхнера (Харьков-Лейпциг) располагался в Харькове на улице Корсиковской напротив завода Гельферих-Саде. В настоящий момент это территория Харьковского велосипедного завода имени Петровского. За период с 1895 по 1922 год в России было построено около 190 км канатных дорог, из них около половины – Харьковским заводом.

Вы, считаете не хватит снятого веса всей артиллерии , БК , угля и воды, чтоб добиться осадки в 4,5 м и втащить корабли в дельту Амура? Этот даст порядка 1100 тонн.

Артиллерию снятую ставить как береговые батареи.

Андрей по поводу продовольствия , мне кажется вы все же очень сильно утрируете. Ведь есть еще судоходство по Амуру до наступления ледостава на реке. Из Хабаровска подтянут продовольствие, ну не может быть, чтоб продовольственный вопрос решить не могли на тот момент.

И тогда вопрос, почему Сахалин не вымер и людоедство не началось на нем, когда «Новик» самозатопился в Корсакове. Там небось с продовольствием было еще хуже, чем в Николаевске. Тоже с неба свалилось 340 лишних ртов.

Уважаемый коллега Antares, Вы, считаете не хватит снятого веса всей артиллерии , БК , угля и воды, чтоб добиться осадки в 4,5 м и втащить корабли в дельту Амура? Этот даст порядка 1100 тонн. Не факт. Тут требуются более точные расчеты. Но осадка должна быть менее 4 м, чтобы иметь запас по проходимости. Впрочем, в большой прилив можно и попробовать. Вопрос, зачем? Андрей по поводу продовольствия , мне кажется вы все же очень сильно утрируете. Может быть. Ведь есть еще судоходство по Амуру до наступления ледостава на реке. Из Хабаровска подтянут продовольствие, ну не может быть, чтоб продовольственный вопрос решить не могли на тот момент. Лишнего продовольствия в Николаевск никто везти не будет. Невыгодно. Значит, надо иметь огромное послезнание, что зимой 1904 года в Николаевске-на-Амуре, население увеличится на как минимум на 1000 чел, а то и 1500 тыс. Как Вы обоснуете завоз «лишнего» продовольствия летом 1904 года? К тому же кроме продовольствия потребуется огромное количество топлива, корабельных материалов и пр. Как все это объяснить? И тогда вопрос, почему Сахалин не вымер и людоедство не началось на нем, когда «Новик» самозатопился в Корсакове. Там небось с продовольствием было еще хуже, чем в Николаевске. Тоже с неба свалилось 340 лишних ртов. На… Подробнее »

» Но осадка должна быть менее 4 м,» читал инфу по Амуру и Хабаровску, не Вики. Максимальная осадка судов на данный момент 4,5 м.

Хорошо, а что Сахалин тоже не сможет помочь? Что то даст Николаевск, что то даст Сахалин, что то даст Хабаровск. Но уже само появление кораблей в районе Николаевска заставит Скрыдлова, хоть что то делать.

Читал не могу сказать где, возможно в приказах Линевича, но до войны в Хабаровске были магазины для армии. Армия поделится.

Судоходство на Амуре было, до ледостава успеют все пригнать и с Хабаровска и с Сахалина.

Я прикидывал грубо вес 1100 , посчитал БК- Уголь-воду , а саму арту забыл. это еще плюс около 180 тонн.

И еще можно демонтировать подводные минные аппараты.

«Впрочем, в большой прилив можно и попробовать. Вопрос, зачем?»

О-о-о ?????????????? Вы такой вопрос задаете. Вы думаете я знаю!

Я ищу вариант выхода из той ситуации, без «попаданцев», думаю Alex22, это не понравилось бы. 😀 😀 😀 😀 😀

Ищу варианты, как сохранить, то что есть и имеем, но для этого надо принимать более взвешенные решения. И если идти на риск, то полностью обоснованно.

А не так как реально пошел на прорыв Витгефт, без подготовки.

Уважаемый коллега Antares, Для того, чтобы объективно оценить возможность осуществления Вашего плана изменения РЯВ, у меня не хватает ряда данных. Мне необходимо знать точный состав Вашей эскадры, собирающийся зимовать в Николаевске-на-Амуре. Мне необходимо знать запасы продовольствия на о. Сахалин? И сколько продовольствия он готов выделить? Точные данные по наличию запасов продовольствия в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре? И Количество продовольствия в тоннах, для передачи их Вашей эскадре? Срок, когда командование получит указание начать переброску продовольствия из Хабаровска и Сахалина? Срок, когда командующей 1 ТОЭ, примет решение о зимовке Вашей эскадры в Николаевске-на-Амуре? Количество и тоннаж транспортных средств, которые готовы выделить Хабаровск и Сахалин, для снабжения Вашей эскадры? Потребление угля Вашей эскадрой исходя из расчета 3-х месячной зимовки? Количество угля которым располагает Ваша эскадра? Остаток угля на начало весеннего выхода Вашей эскадры? Количество угольных транспортов, которые готовы выделить Хабаровск и Сахалин для перевозки топлива с учетом ведения боевых действий? Величины транспортного плеча? Длительность навигации на реке Амур и Татарском проливе? Возможность переброски угля и продовольствия сухопутным транспортом в зимние месяцы с количеством и грузоподъемностью транспортных средств? Точная лоция Амурского лимана не позднее 1903 года? Когда я смогу получить ответы на эти вопросы, тогда и можно будет продолжить разговор о реалистичности Вашего плана. С… Подробнее »

Я сдался, идея сконцентрировать остатки 1 ТОЭ на Севере Сахалина, это просто их спасти от затопления в Порт-Артуре и больше ни чего. Так что зимовка не 3 месяца, а полгода. Самым важным критерием повлиявшим на это — время судоходства. Заканчивается в ноябре- начинается с середины мая. Т.е. полгода. Запертые там корабли не смогут повлиять на стратегическую ситуацию, и участвовать в Цусимском сражении или косвенно повлиять на его исход. Все остальные факторы перечисленные вами особого значения не имеют. Снабжение ( продовольствие, уголь , боеприпасы) это все можно доставить не только из Хабаровска, Николаевска , Сахалина ( кроме боеприпасов), но и из Владивостока 646 км ( состав идет не более суток). Даже из запасов флота. Судоходство на Амуре и реке Щилка достаточно развито, имеется два больших пароходства, помимо частных судовладельцев. Если возникнут проблему буксировки ( наличие буксиров) под командой Русина имеются старые миноноски, их можно привлечь к транспортировке барж. Т.е. все проблемы и задачи решаемы, кроме климатических. Если Скрыдлов и будет тянуть резину по снабжению, то есть наконец таки и наместник Алексеев, который наверняка возьмет ситуацию под контроль. Из Владика поезд идет не более суток, по Амуру при скорости движения пароходов тех лет 3-4 суток ( примерно 1500 км). А вот время… Подробнее »

Уважаемый коллега Antares,

Все эти вопросы, я задал Вам не с целью покрасоваться, или, не дай бог, унизить Вас, потребовав ответы. Просто я хотел показать Вам, какой объем организационных вопросов придется решать гипотетическому командующему гипотетической эскадры. И это при отсутствии надежной связи, зимних условий, разногласий командования. Я сам ежедневно задаю себе подобные вопросы. Иногда, решения так и не нахожу. Иногда, как мне кажется нахожу, но потом уважаемые коллеги разбивают их в пух и прах. Но иногда и мне улыбается удача. Просто помните, не на все вопросы можно найти ответы.

С уважением Андрей Толстой

И тем не менее, все эти изыскания имеют положительный эффект. Если не сидеть сложа руки Скрыдлову с момента приезда во Владивосток, он вполне может организовать манёвренную базу в заливе Байкал. Все для того же «Рюрика» и «Лены» ( еще как угольщик) для скрытых выходов в Тихий океан, что даст более жирный улов, чем при прохождении Сангарами. Ну это так мысли в слух.

А конкретно, для своей АИ, если Вирениус идет на Д.В. Согласитесь у него возникнут все те же вопросы как и у Витгефта, опять прорывы через проливы, да еще и сходу, без переборки машин и механизмов после долгого перехода. Но здесь будет май месяц 1904 г. ( время прихода Вирениуса на Д.В.) и времени решать такие вопросы гораздо больше, чем в сентябре- октябре месяце для беглецов из Артра. И в заливе Байкал Вирениус уже конкретно сможет сделать переборку и чистку котлов. О его нахождении японцы вряд ли быстро узнают, и здесь форсирование Лаперузы не составит особого труда.

Я по крайней мере еще надеюсь на адекватность Скрыдлова в своих суждениях, что он обеспокоится снабжением прорвавшихся кораблей.

Хотя это тоже очень большой вопрос, один из виновников гибели «Новика» именно он.

Ему в реале ни чего не стоило отправить «Лену» для встречи «Новика» к Курилам. Время похода крейсера они ( штаб флота) могли рассчитать и обеспечить его прорыв. Даже отвод его на север Сахалина, переборку механизмов и прорыв во Владивосток, уж ему осадка ни чем не мешала пройти проливом Невельского и Татарским.

Или я опять не прав.

«только в этом случае не «укрылись», а интернировались.» одно и тоже., ну если по научному, то по вашему.

«В этом случае Х. Того выглядит конченым лохом»- ну да, а вы как хотели? Реально если посмотреть, «Севастополь» и «Полтава» ни куда не могли уйти в таких условиях. За ночь они могут успеть добежать только до английской базы или Чифу. Китайский порт не надежен. Бриты не посмеют, сдать наши корабли японцам, это будет равноценно нападению и объявлению войны. Такого ни кто не мог допустить и на это рассчитывать, а надо было ( интернирование ). Почему в Циндао можно и Шанхае с Сайгоном интернироваться, а в Вей-Хай-Вее нет? Поэтому Того и лох, ждал с завесой кораблей у мыса Шантунг, а Эссен и Успенский сделали финт ушами, пришли в Вей-Хай-Вей.

Хоорошо, пусть из-за опасения людоедства стоянка, «Цесаревича» и «Ретвизана» и «Ангары» оставляем в Петропавловске. Из-за опасения потерять «Диану» и «Палладу » с «Амуроом» разгружаем по полной и и втаскиваем на зимовку в Амур в Николаевск, к середине апреля 1905 г. должны вновь выйти на большую воду.

+++Великолепно, коллега)))

Можно в качестве угольной станции использовать Александровский угольный рудник на Сахалине, Посьет, залив Америка.

Плюс всё три маршрута не перекрыты японским минным заграждением.

Заход в Корсаков, повторение истории с «Новиком», Посьет под Владиком- до него еще так же надо пройти, форсировав проливы, которые будут перекрыты.