Звезды и полосы: интерлюдия вторая

И снова — продолжение:

https://alternathistory.ru/reboot-zvezdy-i-polosy-fragment-1

https://alternathistory.ru/zvezdy-i-polosy-interlyudiya-pervaya

— еще одна небольшая интерлюдия между активными действиями. Следующей частью, вероятно, будет приквел — фрагмент, описывающий начало и причины конфликта.

Март 1863; Канал Гранта, штат Миссисиппи.

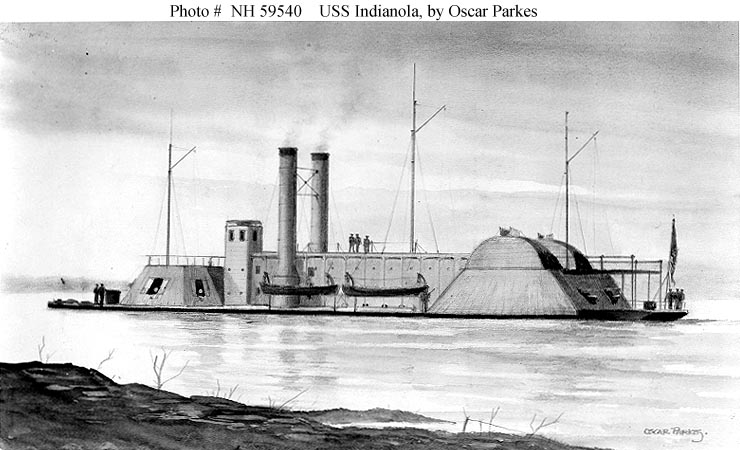

— Все-таки не могу в это поверить, — задумчиво произнес Улисс Грант, наблюдая за тем, как броненосная канонерская лодка “Индианола” первой проходит по каналу его имени.

Дым валил из двух высоких труб на палубе канонерки, осторожно и уверенно проталкивающей свой широкий корпус меж берегов. Глубина канала все-таки была еще очень мала, и лопасти гребных колес парохода скребли по дну, но “Индианола” все же двигалась, пускай и очень медленно, но продвигалась вперед. Каждый десяток метров преодоленного ею пути поднимал бурю восторга у солдат, собравшихся по берегам; негры и белые, ценой самоотверженных усилий построившие этот канал за зиму, теперь могли воочию убедиться, что их усилия не пропали даром.

Двумя милями к востоку, за широкой голубой лентой Миссисипи, лежал Виксберг; последний оплот мятежных штатов на великой реке. Речной флот, поддерживающий наступление Гранта с севера, последовательно сломил оборону мятежников от Мемфиса и до Делты, в то время как поднимавшиеся от Нового Орлеана корабли адмирала Фаррагута вплотную подошли к укреплениям города с юга. Однако, даже зажатый в этих могучих руках, Виксберг все еще держался – не сдающийся, непреклонный… и с сегодняшнего дня бесполезный. С открытием навигации по каналу Гранта, грозная цитадель становилась примерно столь же нужной и важной, как крепко запертая дверь посреди чистого поля, в миле от амбара.

– Знаете, – продолжил Грант, – Когда я только начинал работу над этим каналом, я, признаться, видел в нем лишь средство занять делом армию на время зимы и поддержать ее дух до весеннего наступления. Я не верил, что работы закончатся успешно. Потом вдруг началась война с Британией, и оказалось, что мой маленький канал вдруг оказался столь же важен, как вся река Потомак.

– Может быть, даже важнее, – согласился стоявший рядом инженер Кирби, управляющий землечерпалкой “Самсон” – или, вернее, с января сего года, федеральной броненосной землечерпалкой USS “Самсон” – бывший гражданский механик оказался в самом центре той отчаянной работы, которая развернулась на канале Гранта. – Потомак, в конце концов, не самая главная транспортная артерия конфедератов.

– Теперь, когда навигация по каналу открыта, мы можем просто оставить Виксберг стоять, где он есть, – продолжал Грант. – Связь с Фаррагутом открыта, и теперь, когда речная флотилия может свободно проходить по Миссисипи, адмирал вернется в Новый Орлеан. Я уже приказал отправить вниз по реке все, нужное Батлеру для укрепления города; колумбиады, эти новомодные торпеды, инженерное и саперное оборудование. С божьей помощью мы сумеем укрепить Новый Орлеан так хорошо, что британцы снова обломают об него когти, как в восемьсот четырнадцатом[1].

С канала вновь донеслись пронзительные свистки; “Индианола”, преодолев около половины расстояния, уперлась носом в очередную отмель, и, тяжело, вспенивая воду колесами, переползала через нее. Киль канонерки бороздил дно, поднимая густые облака песка и глины. Однако было не похоже, что какие-либо отмели на пути сумеют остановить маленькую решительную “Индианолу”. Грохоча машинами так, что лязг донесся даже до ставки Гранта, канонерка перевалила через нанос, и поползла дальше по каналу.

– Хорошо идет, – одобрительно заметил Грант, приставив руку козырьком ко лбу и вглядываясь вдаль, — Эта точка, кажется, самая мелкая в канале. Думаю, надо будет ее прокопать еще раз.

– “Самсон” к вашим услугам, – напомнил ему Кирби.

В этот момент со стороны Виксберга донесся слабый отзвук орудийных залпов, и тяжелый снаряд поднял тучу пыли за каналом. Следом еще один рухнул в мутные волны в доброй сотне метров впереди движущейся канонерки. “Индианола” ответила; над ее передним казематом взметнулось облако дыма, и с громовым грохотом одиннадцатидюймовый Дальгрен метнул свой ответ в сторону конфедеративных батарей.

– Проклятые дикси, – пробормотал Грант, хладнокровно стоя на открытом валу. Федеральная артиллерия, тем временем, тоже ввязалась в перестрелку, посылая снаряды на позиции конфедератов. Грохот выстрелов и густые облака дыма плыли над Миссисипи; в действие включились десять федеральных канонерок, стоявших на реке севернее Виксберга, – Никак не уймутся.

Генерал подозвал к себе адъютанта.

– Передайте Дэвису, – приказал Грант, имея в виду командира эскадры канонерок, – Пусть он выдвинет “Маунд Сити” и “Истпорт” ниже по реке, ближе к батареям, и затем пусть они там ходят взад-вперед, действуя мятежникам на нервы.

“Индианола”, тем временем, продолжала целеустремленно продвигаться вперед. Снаряды конфедератов падали то ближе, то дальше, но дистанция была слишком велика, чтобы у артиллеристов был сколь-нибудь реальный шанс поразить движущуюся (пусть даже медленно), канонерку. Осознав бесполезность своих усилий, конфедеративные пушки, сделав еще пару залпов, умолкли. Федеральные корабли на реке, однако, не желали сдаваться так просто, и, продвинувшись несколько вперед, продолжили методично забрасывать позиции южан бомбами и шрапнелью.

– Замечательно, – решил генерал. – Никогда раньше не думал, что речной флот будет столь полезен в наземной кампании, но теперь вижу, что ошибался. Везде, где может пройти канонерка, не устоит никакая оборона.

– Сэр, нам, возможно, вскоре придется расстаться с частью канонерских лодок, – заметил подошедший полковник Генри Эббот, старший инженер всего проекта. – Флотское командование хочет отозвать “Циннинати”, “Бентон” и “Питтсбург” вверх по реке, для формируемой эскадры озера Мичиган.

– Мда? – флегматично отозвался Грант, – Ну что же, придется обойтись без них, если мы не хотим, чтобы англичане зашли в тылы. В любом случае, у нас вполне достаточно имеющихся броненосцев и “жестянок”[2] для патрулирования реки и отражения любой возможной контратаки. Мы обошли Виксберг, господа… и теперь Миссисипи от Сен-Луиса и до Нового Орлеана целиком в наших руках.

Последним, решительным рывком “Индианола” преодолела узость канала и под ликующие трели свистка проскочила на простор Миссисипи.

————————————

Март 1863; Лондон, Великобритания

…В другой комнате, удаленной от Вашингтона на добрых семь тысяч километров, атмосфера была весьма далека от осторожного оптимизма. Повисшая в ней тишина отдавала затхлым привкусом уныния, и если и наводила на какие-то мысли, то разве что о замурованном мавзолее. Мрачно облокотившись на стол, премьер-министр Великобритании буравил взглядом четырех самых высокопоставленных офицеров флота Её Величества; адмиралы, в свою очередь, старательно прятали взгляд.

– Хорошо, как это могло случиться? – массируя ноющие виски, потребовал премьер-министр Пальмерстон. – Я имею в виду не поражение нашего флота. Господь свидетель, поражения бывают! Я имею в виду: как могло так случиться, что после этого поражения никто из вас не может сказать мне, что делать?

Присутствующие в комнате переглянулись.

– Я вынужден признать, что у меня нет ответа, господин премьер-министр, – медленно, тяжело произнес адмирал сэр Фредерик Грэй, Первый Морской Лорд флота Её Величества, – Это поражение… – адмирал скривился, произнеся это слово, – …стало неожиданностью для нас всех. Не только для нас лично – для всего Адмиралтейства. Говоря откровенно, мистер Пальмерстон, мы не думали что проиграем. Не в самом начале войны, по крайней мере.

– Хорошенькое начало… – пробормотал премьер-министр, с отвращением взглянув на разложенные по столу перед ним бумаги,

– Добром это не кончится, – нейтральным тоном произнес Второй морской лорд, сэр Чарльз Эден.

– Это еще мягко сказано, – вмешался в разговор Третий морской лорд, сэр Роберт Робинсон. Генеральный инспектор флота, он особенно близко к сердцу принял все произошедшее и, судя по его нервозному поведению, особенно хорошо представлял последствия. – Как только Парламент услышит обо всем этом, он взорвется как чертов вулкан. Этот сброд дуболомов в Палатах захочет объяснений, говорю вам. И не тех объяснений, которые принесут пользу или помогут справиться с ситуацией, а тех, которые удовлетворят их пустые головы.

– Какой-нибудь дурак из Палаты Общин наверняка потребует разбирательства… дознания, парламентского следствия о причинах всего произошедшего, – Пальмерстон нахмурился. – Полетят головы; может быть не прямо, но фигурально. И помимо того, что это будут наши головы (что не может не беспокоить), я весьма озабочен тем фактом, что все это рискует окончательно дезорганизовать и деморализовать флот. Говоря попросту, затевать такие процессы в разгар войны… смотрится не слишком умной политикой.

– Это еще мягко сказано, – прорычал сэр Грэй, – Если прямо сейчас Парламент затеет полномасштабное дознание и разбирательство, мы с равным успехом можем просто пойти и податься в подданство Линкольну. Ибо к тому моменту, когда парламент завершит все это грязное дельце и флот придет в себя от лавины дознаний и перестановок, американские мониторы уже будут ходить по Темзе как у себя по Потомаку!

– А если не они, так французы не заставят себя ждать, – уныло пробормотал Четвертый морской лорд, – Луи Бонапарт на нас косо смотрит с того самого заговора ублюдка Орсини, и у него в строю, если вы не забыли, изрядно больше броненосцев, чем у нас. Если же речь зайдет о том, что флот Её Величества потерпел поражение в сражении с американцами, а потом еще и Парламент поставит с ног на уши кабинет министров и адмиралтейство… в таком случае я готов об заклад биться, что к концу года французский флаг будет развеваться на Трафальгарской Колонне.

Нарисованная сэром Драммондом мрачная перспектива была настолько реалистична, что все, собравшиеся в кабинете, невольно поежились, словно уже слыша за окнами “марсельезу”.

– Думаю, расклад ясен, джентльмены, – решительно объявил Пальмерстон. – Ради блага Отечества, стоящего превыше частных интересов, мы ни в коей мере не можем допустить полномасштабного разбирательства и обезглавливания всего государственного и военного аппарата.

– И что мы будем делать?

– Будем играть на понижение, – вздохнул Пальмерстон. – Насколько широко был известен приказ, отданный Мэллори?

– Не слишком, — отозвался сэр Грэй, – Полный текст приказа знал только сам Мэллори, младшие флагманы и, вероятно, капитан “Уорриора”. Приказ сопровождался соответствующим призывом к секретности, так что, полагаю, его содержание известно весьма ограниченному кругу, не выходящему за пределы адмиралтейства.

– Ну, значит, наша задача несколько упрощается, – задумчиво пробормотал премьер-министр. Пристально оглядев собравшихся, он произнес: – Вот что мы сделаем. Первым делом мы заявим, что поставленное задание было выполнено. Так как полный текст приказа известен ограниченно, и мы можем потребовать от знающих его людей хранить молчание в интересах Короны, то нам ничего не стоит сделать вид, что на самом деле, приказ имел совершенно другой смысл. Скажем… что целью операции Мэллори было не “разбить американскую эскадру и установить контроль над Чесапикским заливом”, а, допустим, “нейтрализовать американскую эскадру, собирающуюся в Чесапикском заливе для крейсирования на наших коммуникациях. ”, Мы сможем с чистым сердцем заявить, что сформулированную так задачу Мэллори выполнил, пускай и с большими потерями; он ведь и в самом деле изрядно потрепал янки! И в таком случае, нам удастся сразу выбить почву из под тех, кто будет кричать о возмутительном поражении, представив все как успешную операцию, но с неоправданно большими потерями.

– Это… может сработать, – допустил сэр Грэй. Нахмурившись, он продолжил, – Хотя чтобы упихать броненосный фрегат и три линейных корабля в “неоправданно большие потери”, нам потребуется паровой пресс, не иначе.

– Но мы же знали, что они и так устарели, – неожиданно вмешался сэр Эден. – В конце концов, пресса кричала об этом с того момента, как французы заложили свой “Глуар”. Обратим это в нашу пользу; пожмем плечами, и заявим, что мы и не сомневались в уязвимости винтовых линейных кораблей для современного оружия, и вполне ожидали потерь.

– Именно так, – резко кивнул премьер-министр. – Кроме того, гибель “Роял Альберта” – случайность. Попадания в крюйт-камеру, а нет никаких сомнений в том, что именно оно было виной случившегося, случались с того момента, как порох начали применять в морском деле. Что же касается “Агамемнона” и “Донегала”… формально, корабли не были потеряны в бою, но уничтожены своими экипажами после боя. Я уверен, мы сумеем подобрать какую-нибудь формулировку, которая достаточно запутает дело.

– Остается “Дифенс”, – мрачно напомнил сэр Робинсон, — Что с ним делать? Даже если в ходе всей этой парламентской акробатики вам удастся заретушировать три линейных корабля так, что никто не сумеет найти концов, то упрятать захват современного броненосного фрегата будет непросто.

Тишина вновь воцарилась в помещении, пока четыре высших офицера британского флота и премьер-министр правительства пытались найти какое-то решение для этой головоломки.

– Тут, я полагаю, нам может помочь разделение задач, – задумчиво произнес сэр Грэй, слегка напряженно постукивая узловатыми пальцами по дубовому столу. – Будем действовать превентивно: поднимем вопрос о “Дифенсе” сами и публично потребуем разбирательства. Думаю, не составит особого труда обвинить в этой потере капитана броненосца, тем более что все свидетельства о причинах этого… злосчастного инцидента, доступные ныне, исключительно косвенные, и трактовать их можно как угодно.

– То есть вы хотите свалить все на капитана “Дифенса”? – с некоторой долей иронии осведомился Второй морской лорд.

— Не просто свалить, – отрицательно покачал головой сэр Грэй, – Подняв этот вопрос первыми, мы тем самым сумеем надежно отделить его от остального разбирательства, и представить все дело так, чтобы никто не смог связать его с “сомнительными последствиями” операции. Как сказал не помню кто – крупную дичь надо есть по частям. Парламент охотнее проглотит наше представление о инциденте по частям, чем целиком.

– Может сработать, – пробормотал Четвертый морской лорд, сэр Джеймс Драммонд, ответственный за резервы и запасы, – Если непосредственных участников привести к присяге невозможно по обстоятельствам непреодолимой силы, а свидетельства произошедшего только косвенные, не составит особого труда выставить их виновниками не только потери “Дифенса”, но и всех проблем в Империи за последние полвека. Может, и обойдется.

– О, не думайте, что так все обойдется, – угрюмо заметил сэр Грэй, – Даже в наилучшем случае, головы все равно полетят, и я молю Господа, чтобы только фигурально. Но суть в том, что это будут не наши головы… и мы, тем самым, не позволим в бедственный час лишить твердой руки и умелого управления наше государство.

– Это все хорошо, но будет ли Мэллори молчать? – поинтересовался сэр Эден, – Я знаком с ним достаточно хорошо; он не тот тип, который будет покорно делать то, что ему скажут. Что, если он заподозрит неладное? Напомню, он знает истинный текст приказа; если он решит дать знать общественности, то все наше прикрытие взлетит на воздух. Вместе с нами.

– Это веский довод держать Мэллори подальше от Британии, — кивнул сэр Грэй. – Пусть остается на Багамах. Там мы сможем тщательно определять те сведения, что он получает, и я думаю, я пошлю специального комиссара – естественно, из тех, кому я полностью доверяю! – чтобы его контролировать.

– Ну, кажется, эту фантасмагорию мы сумеем удержать, – заявил Пальмерстон, – В таком случае, мы возвращаемся к существенно более важному вопросу, чем окуривание фимиамом дубовых голов в Парламенте; что нам делать с войной, которая пошла не так, как мы хотели?

– Это сложный вопрос, – признал сэр Грэй, – У меня не было времени оценить полностью весь масштаб проблемы, но возникает ощущение, что мы серьезно ошиблись, планируя наши расходы и ресурсы на эту кампанию. Едва ли мы находимся под угрозой серьезных поражений где-либо, но пока что я не вижу и путей, по которым мы можем достичь быстрого успеха.

Пальмерстон нахмурился.

– Это значит, что мы не сможем быстро поправить дела, организовав более тщательно продуманную экспедицию против янки?

– Нам нечем ее вооружить, – развел руками сэр Грэй. – События в Чесапикском Заливе ясно показали, что решающее значение в современной войне на море принадлежит броненосцам. Мы в настоящее время имеем “Уорриор” под командованием Мэллори в американских водах, и “Блэк Принс” и “Резистанс” в метрополии. И старые броненосные батареи, которые в морском бою малополезны. Даже если бы мы могли снарядить их все для наступления – а мы этого сделать не сможем, во всяком случае, не тогда, когда шесть французских броненосцев стоят по ту сторону Ла-Манша – три броненосца в бою с янки едва ли покажут себя много лучше чем два.

– Проклятье… трижды проклятье… – пробормотал Пальмерстон, – Чем дольше мы вынуждены будем тянуть время, тем больше атак в Парламенте нам придется отбивать, – он повернулся к Робинсону, – Мистер Робинсон, как скоро мы сумеем создать достаточную броненосную эскадру, чтобы уверенно бросить вызов янки?

– Не слишком скоро, – отозвался инспектор флота. Вытащив из кармана блокнот, он неторопливо перелистнул несколько страниц и, найдя нужную, продолжил, – Мы заканчиваем испытания на “Роял Оуке”, и он будет готов к кампании в конце весны. Но этого слишком мало, я знаю. Хотя мы имеем достаточное количество броненосцев в постройке, либо в переделке из деревянных кораблей, большая часть из них далека от готовности. В ближайшее время… я бы ориентировался на “Гектор”, уже спущенный на воду, и три больших деревянных броненосца, которые мы заказали в позапрошлом году. Полагаю, при наилучшем возможном убыстрении постройки, мы сумеем ввести их в строй до конца лета.

– Итого у нас будет восемь броненосцев к августу, – подсчитал Пальмерстон. – Неплохо. Совсем неплохо. С этими картами, можно будет уже и повысить ставки.

– А что там с техническими деталями? – поинтересовался Эден. – Я помню, что Мэллори высказывал какие-то претензии к конструкции наших броненосцев. Насколько я понял из его рапорта, он считает, что проектируя броненосцы с незащищенным носом и кормой, мы сильно переоценили дистанции боя. Чтобы пробивать броню, корабли должны сходиться гораздо ближе, и это делает их небронированные части уязвимыми для прицельного огня. Должен сказать, меня эти небронированные оконечности тоже смущают. Нельзя ли что-либо сделать с этим?

– Я не знаю, – честно признал Робинсон, – Видит Бог, я не инженер. Но я не думаю, что мы сумеем значительно усилить защиту наших броненосных фрегатов за разумное время. Вероятно, можно попробовать удлинить их броневой пояс вдоль ватерлинии за счет сокращения длины батареи, но я не уверен, что их корпуса выдержат такое перемещение веса в оконечности… И, разумеется, это потребует надолго вывести корабли из кампании. Самое меньшее, на полгода.

– Что же, пойдем с тем, что есть, – пожал плечами сэр Грэй, – И учтем этот опыт в следующих проектах, так быстро, как только сможем без ущерба для темпов строительства.

– Должен предупредить вас, – возвысил голос сэр Робинсон. – Ущерб для темпов строительства будет и так иметь место. Ускоряя работы на пяти наиболее близких к готовности кораблях, мы задержим тем самым постройку всех оставшихся. У нас просто не хватит производства броневых плит, чтобы забронировать такое количество новых единиц, и…

— Хорошо, что насчет прочих сил? – поспешно перебил его Пальмерстон, – Что насчет линейных кораблей? Они не замена броненосцам, разумеется, но их у нас много, ведь так? Мы можем их использовать для хотя бы ограниченного наступления?

– Винтовых линейных кораблей у нас, по штатам, было пятьдесят одна штука, – отозвался сэр Робинсон, – Но в кампании из них сейчас не более трех десятков. И, да позволено мне будет заметить, пять десятков линейных кораблей, это много только на первый взгляд.

– Что вы имеете в виду? – поинтересовался Пальмерстон.

– Господин премьер-министр, – вмешался вице-адмирал Эден, – Хотя наш резерв винтовых линейных кораблей и велик, проблема в том, что потребности наши также велики. Судите сами: в нынешней войне с Соединенными Штатами, представляется необходимым держать сильную эскадру в Галифаксе, чтобы исключить нападение на канадские порты. Потом, нам также надо защищать владения Короны в Карибском Море и иметь действующую силу, оперирующую из Нассау, для защиты побережья наших союзников-сепаратистов. Я рассчитывал в этом плане на Мэллори, но похоже, что нам придется послать ему основательные подкрепления, прежде чем его эскадра сможет вновь действовать свободно. И в то же время, мы не можем совершенно оставить без внимания и наши европейские воды. Наши французские союзники… да позволено мне будет сказать… не настолько “союзны”, чтобы я рискнул повернуться к ним спиной.

Сэр Грэй негромко хмынул, согласно кивая.

– Поэтому, – продолжал Второй Морской Лорд, – мы должны также держать необходимые нам силы в метрополии и в Средиземном Море, чтобы чувствовать себя в достаточной безопасности и не опасаться удара в спину. Как вы можете видеть, сэр Пальмерстон, речь идет уже о четырех эскадрах, каждая не менее чем из восьми или десяти линейных кораблей. Даже если мы отмобилизуем все резервы – а я, как ответственный за вопросы, связанные с обучением и персоналом, могу с уверенностью заявить, что будет крайне нелегко отыскать для этого необходимые пятьдесят тысяч моряков – мы едва-едва сумеем прикрыть все необходимые направления.

– Проклятье… – пробормотал сэр Фредерик Грэй, – И это еще при том, что наши распрекрасные винтовые линкоры не слишком-то надежно показали себя при Хэмптон-Роудс!

– В целом, в настоящее время мы вряд ли будем в состоянии немедленно собрать флот для решительных действий, не рискуя еще одним, более масштабным поражением, – подвел итог сэр Эден, – И это еще одна причина, по которой мы должны не допустить расследования Парламента. Если “общественное мнение” проникнется возмущением, оно будет требовать от нас решительных действий… которые, предпринятые недостаточными силами, могут запросто закончиться полной катастрофой.

– Тогда что мы можем? – поинтересовался Пальмерстон.

– Мы можем постараться не проиграть где-либо еще, – объяснил Эден, – Теперь, когда уже ясно, что легкой прогулкой эта война не будет, нам нужно подумать об обороне. Несмотря на все… затруднения, мы все еще достаточно сильны, чтобы в ближайшем будущем не слишком опасаться американского морского наступления. Как бы ни были сильны их мониторы в прибрежном бою, вряд ли они смогут без больших затруднений оперировать в открытом море. А значит, преимущество океанских коммуникаций остается за нами.

Поэтому сосредоточимся на том, чтобы не допустить новых поражений и выиграть время до лета. Я предлагаю усилить в первую очередь эскадры, посланные в Галифакс и Нассау. У нас все еще достаточно винтовых линкоров, чтобы создать значимую силу. Главной задачей будет не допустить новой блокады мятежных штатов – по крайней мере, южнее Уилмингтона – и обеспечить как подвоз войск в Канаду, так и бесперебойное снабжение армии конфедератов. Таким образом, мы выиграем достаточно времени, чтобы успеть привести в порядок флот, ввести в строй дополнительные корабли и канонерки, и летом – выступить, уже тщательно подготовившись.

– Выглядит как стоящий план, – согласился с ним Первый морской лорд, – Не самый громкий и блестящий – видит Бог, я предпочел бы более агрессивную стратегию, – но, пожалуй, лучший из всего, что мы можем добиться в существующей обстановке.

– От новых кораблей и канонерок будет маловато толку, если у нас не будет, чем их вооружить, – критически заметил Робинсон, – Что мы будем делать с пушками Армстронга? Судя по отчету Мэллори, они фантастически бесполезны.

– Избавиться от них! – почти прорычал Драммонд, – Эти треклятые казнозарядные орудия постоянно заклинивают, не выдерживают даже самый слабый заряд, взрываются в любую секунду и не способны пробить броневую плиту даже в упор. Чем быстрее мы избавимся от этого хлама, тем меньше сражений будет проиграно из-за того, что эти проклятые пушки подведут моряков.

– Легче сказать, чем сделать, – скривился Грэй. – Парламент выложил за эти новомодные пушки кругленькую сумму, и если мы вдруг заявим, что они никуда не годятся, и надо их заменить… это спровоцирует немало приподнятых бровей в палате Лордов. И все же это бы меня не остановило, но в нынешней ситуации, когда нам нужно всячески избежать излишнего внимания Парламента, привлекать его… в общем, это не лучшая идея.

– А пока вы будете заниматься своими интригами, мне что, учиться стрелять из рогаток?! – взъярился вдруг Драммонд. – Если мы не раздобудем деньги и не заменим пушки, я вам обещаю еще не одно такое поражение, причем в самой ближайшей перспективе!

– А нам есть на что их менять? – осведомился Пальмерстон.

– Вообще-то есть, – откликнулся сэр Робинсон, задумчиво постукивая пальцами по столу, – Нарезные орудия еще делает лейтенант Блэкли, и не слишком плохо. Никаких новомодных затворов, старое доброе заряжание с дула. Насколько я знаю, у него тоже не все блестяще с нарезами, и его снаряды выглядят не лучшим образом, но его пушки по крайней мере держат полный заряд, и разрывает их редко. Конфедераты, американские конфедераты, заказали их в немалом числе.

– Господа ради, Робинсон, что же вы раньше молчали?! – взорвался сэр Грэй, – Если у вас был на примете парень, который может делать нормальные нарезные пушки, зачем вы вообще пустили на порог этого проходимца Армстронга?

– Потому что его мне подсунул комитет по артиллерии, – отбил выпад инспектор. – Проклятье, Фредерик, я инспектор флота, а не артиллерист! Все так носились с фантастическими достоинствами этих новомодных казнозарядных пушек, что даже будь у меня в тот момент дульнозарядное орудие в десять раз сильнее, его бы отбросили как “устаревшее”.

– Ближе к делу, если можно! – потребовал Пальмерстон. – Значит, мы все-таки можем перевооружить корабли в разумные сроки?

– Это будет непросто, — признал Робинсон, — Блэкли с Армстронгом на ножах; кажется, Блэкли считает, что Армстронг украл его изобретение… ну, учитывая как “хороши” оказались пушки последнего, я не удивлюсь, если и в самом деле так. Договориться будет непросто.

– Просто великолепно! – саркастически заметил сэр Грэй. – Орудия в принципе есть, но получить мы их не сможем, потому что их производитель на ножах с проходимцем, который забрал миллионы из казны и оставил нас всех тут с хлопушками, не выдерживающими выстрелов. Да кто вообще придумал эти проклятые пушки Армстронга?!

– Армстронг, – не смог удержаться от не вполне джентльменской подколки сэр Робинсон.

Мрачно покосившись на инспектора, первый морской лорд с немалым усилием вернулся к обсуждаемому вопросу.

– Что бы мы ни делали, но с пушками надо что-то делать, – заявил он, не заметив каламбура, – Если мы и дальше будем посылать против янки корабли, не имеющие бронебойного вооружения, то с равным успехом можем просто пустить флот на слом.

– Что насчет тяжелых гладкоствольных пушек? – поинтересовался сэр Эден. – Их-то мы можем сделать?

– Сделать-то их будет несложно, – отозвался Робинсон, – Но я не думаю, что мы далеко с этим уйдем. Мы не можем повышать начальную скорость снарядов гладкоствольной пушки до такой же степени, как и нарезной, а это значит, что нам придется делать очень тяжелые ядра, и пушки очень большого размера… И расстояние, на котором они смогут пробивать броню, будет очень невелико. Это может быть хорошо для тихоходных судов, вроде американских башенных мониторов, которые достаточно маневренны, чтобы подойти к противнику вплотную. Но для наших океанских броненосцев, с их большой циркуляцией, очень сложной задачей будет навязать бой неприятелю на дальности эффективного действия гладкоствольных пушек.

– Значит, остается Блэкли, – решил сэр Грэй. – Немедленно нужно связаться с ним; обида обидой, но как англичанин он не может оставить без внимания слабость флота Её Величества…

– Вот только откуда мы все же возьмем деньги? – с легким скепсисом поинтересовался сэр Эден, — Ваш Блэкли может быть и компетентнее Армстронга – Господь свидетель, нетрудно быть компетентнее полного идиота! – но я что-то очень сомневаюсь, что он настолько верен Короне и Её Величеству, что согласится делать для нас пушки бесплатно.

Третий и Четвертый морской лорды быстро переглянулись. Это не осталось незамеченным ни Пальмерстоном, ни Грэем.

– Робинсон, что вы задумали? – с явным подозрением в голосе вопросил сэр Грэй.

– Не то чтобы задумал… – уклончиво отозвался сэр Робинсон. – Но скажем так, у нас с Джеймсом есть кое-какие… инициативы, на этот счет. Не берусь, правда, утверждать, что это является поведением, допустимым для британского джентльмена, однако в чрезвычайной ситуации…

– Как действующий премьер-министр Её Величества, я заверяю вас, что ситуация самая что ни на есть чрезвычайная, – вмешался Пальмерстон. Окинув взглядом собравшихся, и не увидев ни у кого явного протеста, премьер-министр вновь повернулся к собеседнику, – Не томите, мистер Робинсон. Что вы задумали? Подкоп под Казначейство?

– Не настолько не-джентльменское, но, может быть, не слишком далеко от этого, – вздохнул Третий морской лорд. Повернувшись к начальнику управления запасов, он кивнул: – Джеймс?

– Мы можем перераспределить часть тех денег, что выделена на мобилизацию флота, – без лишних сантиментов, перешел сразу к делу маленький адмирал. – Сэр Эден прав: мы ничего не выиграем, пытаясь вернуть в строй весь тот парусный хлам, которым забиты доки. В самом лучшем случае, мы можем использовать какие-то из парусных кораблей как стационеры в метрополии. Однако, – сэр Драммонд сделал особое ударение на этом коротком слове, – нет никакой необходимости докладывать об этом правительству Её Величества… исключая присутствующих здесь, разумеется.

– Присутствующих, но не вполне понимающих, о чем речь, – недовольно приподнял бровь Пальмерстон. – Бога ради, конкретнее.

– Сэр Драммонд предлагает использовать средства, выделенные на укомплектование старых кораблей, для перевооружения новых, – просто и понятно объяснил Третий морской лорд. На лице Пальмерстона отразилось понимание, – Мы будем официально докладывать о том, что комплектование резерва идет по графику; затем, в какой-то момент, мы вдруг решим что эти старые парусные корабли нам на самом деле не нужны и избавимся от них под благовидным предлогом. Милостью Создателя, к этому моменту Парламент уже проникнется необходимостью значительных затрат. Выделенные же средства мы сможем, через частных лиц, перенаправить на производство нарезной морской артиллерии по чертежам Блэкли.

На мгновение воцарилась тишина.

– Это… интересно, – задумчиво пробормотал себе под нос сэр Эден.

– У меня создается такое впечатление, что в моем адмиралтействе поселилось настоящее гнездо растратчиков и казнокрадов, – с откровенным недовольством в голосе, разразился гневной тирадой сэр Грэй. – Роберт, признавайтесь: давно вы крутите подобные делишки за моей спиной?

– Фредерик, мы оба в офисе с шестьдесят первого года, – напомнил ему инспектор.

– Джентльмены! – видя, что ситуация опасно грозит перерасти в выяснение отношений, вмешался Пальмерстон, – Давайте не будем сейчас, в столь тяжкий для Короны час, тратить бесценное время на личные разбирательства. Предложение мистера Робинсона, при всей его… возможной экстраординарности, несомненно дает нам ключ к решению по меньшей мере одной из важнейших насущных проблем. И хотя Корона – в лице ее представителя здесь, меня, – безусловно, не может не хмуриться от подобных деяний, направленных на обман нашего почтенного Парламента, однако же, в годину бедствий, Корона вынуждена подчас мириться с неизбежностью… экстраординарных шагов. Пусть даже таковые и не вполне соответствуют присущим джентльмену обычаям поведения…

Возмущенно хмыкнув, сэр Фредерик Грэй демонстративно отвернулся к окну. Однако, его праведного гнева явно хватило ненадолго, ибо когда остальные трое морских лордов начали оживленно обсуждать планы своих дальнейших действий как в Парламенте так и против Соединенных Штатов, он не выдержал, и втянулся в дискуссию…

[1] Грант имеет в виду разгром англичан в сражении под Новым Орлеаном в 1814 году; поражение превосходящих британских сил было столь значимым, что они были вынуждены оставить всю Луизиану.

[2] Tinclads – прозвище серии легких броненосных канонерок, присвоенное из-за их очень слабого, противопульного бронирования.

Их родителей к тому моменту уже не было в живых, а родные братья и сестры, вполне вероятно, не слишком бы обрадовались появлению в семье лишнего рта.

Знающие, поясните. А что, к 22 годам крестьянин еще не обзаводился женой?

Тут тонкий момент. Оно, конечно, как правило да. Но обзавестись женой не значит обзавестись собственной семьёй и хозяйством. Отделение, однако, часто налетало на малоземельность. «Бобыли», «огородники» — это те, кто вышел из патриархатной семьи, но кому ни родичи, ни община, по разным причинам, так и не выделили надел. Ну и опять же, речь идёт о рекрутах, а это, в большинстве своём, весьма специфическая категория. Это те, кого община (ну и пан, конечно) отдали. Опять же, по разным причинам и с разными условиями, но — отдали.

Кто пойдёт в рекруты в общинах обычно знали заранее, и за таких девок старались не выдавать. Хоть и существовал так называемый жребий, но его результаты были как правило предопределены. В рекруты отправляли неуживчивых, сообща кормили сирот до призывного возраста, назначали младших сыновей из дворов где было двое и более наследников. Зачастую сам барин решал рекрутский вопрос, содержа будущих рекрутов в качестве слуг при усадьбе и, соответственно, не разрешая им жениться.

Коллега Поползень во многом прав. Просто поздно прочитал и кинул свой коммент. Присоединяюсь к коллеге.

А учитывая, что в среднем женщины в России рожали по 11 детей, двое и более наследников было почти в каждом дворе…

Рожали и больше, только из них до совершеннолетия доживало меньше половины. Поэтому иметь в то время аж три наследника мужеского полу это такая же редкость как и сейчас в России.

В разные периоды бывало по-разному, и 70% доживало, но даже допустим — если из 11 детей до совершеннолетия доживает меньше половины, то это в среднем по 5 взрослых детей в каждой семье, то есть половина семей имеет три дочери и два сына, половина — две дочери и три сына.

В среднем, опять же.

Моя бабушка, например, была 15ым ребенком в семье, из них до совершеннолетия дожили 11.

Ну так Вы не ровняйте уровень медицины и образования середины 19-го и начала 20-го века. Я тоже по рассказам бабушки знаю, что у них в семье всего две девочки выжило из семи детей, а у деда пятеро из девяти. Просто бабушка родилась в Забайкалье, где до земской больницы было сто вёрст с гаком, а дед на Алтае в райцентре Павловск, где врач и больничка была.

Ну вы сказали. В рукомпотии было истинное беловодье, эт же ж всем известно. Причем всем и везде :wpds_wink: . Точно так же, как и у фанатичных почитателей серпастого по всему Союзу была истинная нерезиновая…. У т.н. «либералов» видимо везде Немаленькое Яблоко…. Были бы поклонники феодализмуса — тоже чего-нито придумали бы :wpds_smile:

Может и обзаводился. И дальше? Четвертак службы, как правило, с войнами… Где та жена была? Эт не говоря о средней продолжительности жизни тогда и здоровье ветерана…

Ну а вообще тема освещена слишком однобоко. Ведь кроме Бородина были и Куликово поле, и Осовец, и Сталинград, и Афган с двумя чеченскими. И за что сейчас сражаются солдаты.

За что сражаются солдаты??? Странный вопрос. Начнём с того что армия является продолжением государства. А государство является аппаратом насилия в руках правящего класса. Значит солдат армии сражается за интересы правящего класса.Ранее солдаты сражались за монархов, потом за трудовой народ коим и является сам солдат. В наших современных реалиях российского капитализма, солдаты сражаются за интересы олигархов-капиталистов.

Возьмем Францию. Как сражались за Людовика ясно, а как далее сражались за Республику и как долго это мотивация работала? И потом снова за империю. И кто лучше дрался . Если учесть, что это были одни и те же!

Вопрос по посту скорее в сравнении мотивации солдат.

))))))))))))))))

Про «трудовой норот» и «интересы капиталистов» — смишно

КГ/АМ.

Вообще говоря, было бы крайне странно, если бы англичанин, описывая Бородинское сражение, воздержался бы от того, чтобы плюнуть в Россию, но ТАКОЕ — черезчур даже для английского историка.

Во-первых, на селе мужик отнюдь не был «лишним ртом», а был лишней парой рабочих рук, способных прокормить и себя, и свою семью.

Во-вторых, last but not least, за службу ратную русские солдаты получали от царя землю, свою собственную землю, и нафига бы ему ее продавать и возвращаться в родное село?

По теме статьи — солдатское братство дело хорошее, но не ради этого сражались русские солдаты, а ради защиты Родины. Именно поэтому Россия на протяжении тысячелетней своей истории дала просраться и монголам, и половцам, и литве, и туркам, и персам, и шведам, и французам, и немцам, и всем вообще, кто только ни попадался под горячую руку.

Так за свою родину сражались и англичане…

да и американцы….

За родину которая самому солдату не пренадлежит,так как при капитализме все в руках капиталистов включая и само государство.Солдату не принадлежат даже выдаваемая ему зарплата которую он должен отдать за ипотечную квартиру,кредитную машину,кредитную медицину и кредит на образование.Всё пренадлежит банку.Даже жизнь солдата ему не пренадлежит,она пренадлежит политикам посылающим его на войну.Солдат это инструмент в руках капиталистов служащий для достижения своих экономических целей военным путём.

«По английски «война» — «the war», однокоренное слово с «the ware» — «торговля», «товар». По немецки «война» — «der Krieg», однокоренное со словом «захватывать», а по-русски «война», однокоренное слово со словом «вой».

(с) Иван Лукъянович Солоневич

да вот нифига. За какую «родину» англичане сражались в Индии? за какую «родину» сражались они в Зулуленде? Не за Родину свою они сражались, они сражались за право грабить других! «бремя белого чилавека» и все такое. Исключения, подтверждающие правило — Трафальгар, ПМВ и ВМВ.

А вот американцы, пожалуй, да, те немногие разы, когда они двигали вперед войска, именно резервистов, там обычно речь шла о защите их страны — или от индейцев защищались, которые действительно нападали на белых, грабили, убивали, бывало такое, или от англичан защищались, которые приплывали к ним на больших кораблях, чтобы заставить платить дань в Метрополию, или от японцев вот они отбивались, которых сперва загнали в угол санкциями, вынуждая начать войну, а потом вот отбивались от них, да.

А после ВМВ, пожалуй, и американцы начали сражаться не за Родину, а ради грабежа, как Путин сказал — «за право взимать ренту гегемона».

в Корее они сражались, чтобы не дать русским выход к незамерзающим портам Тихого Океана, во Вьетнаме — чтобы не дать русским и китайцам контроль над проливами тамошними, в Ираке — откровенно за нефть и золото.

Британский солдат воевал во славу монархиии,первое ЧВК от Британской Ост-Индской Компании воевала за интересы британских торгашей рабами,сукном и опиумом.Солдат Российской империи воевал за царя и интересы помещиков,купцов и дворян и нарождающегося класса капиталистов.Единственно когда американцы воевали за свои интересы так это война за независимость и гражданская война.И то в гражданской войне одни воевали за работорговцев(юг),другие за капиталистов (север),единственное что обьеденяло северян разных сословий так это борьба за отмену рабства.Далее что в 1МВ что в 2МВ,и далее в Корее и Вьетнаме американцы воевали за интересы транснациональных корпараций и противодейсьвовали продвижению коммунизма.Так же и сейчас армии и чвк капиталистических стран воюют за интересы своих капиталистов ,против интересов чужих капиталистов.И только в СССР что в гражданскую ,что после в «межвоенный период»,в ВОВ и после советский солдат сражался за свои народные интересы,за свою страну.

Понимаааааю… Прекратить например набеги степняков, чтобы они больше не грабили крестьян, чтобы не угоняли в полон девушек, это ж разве в интересах народа? Нееееет, это только в интересах капиталистов, ага, ага, точно.

Так же и сейчас, да, так же и сейчас. Разве пойдет на пользу простому рабочему слесарю из Херсона, что его больше никто не станет на улице расстреливать за «палянЫцю»? Неееееет, эт тока в пользу капиталиЗдов, ага, ага, точно.

Анекдот есть об этом: встречает Брежнев в Москве Рональда Рейгана и Маргарет Тетчер, и читает по бумажке: «добро пожаловать, Рональд Рейган и Индира Ганди». Помолчал, снова читает то же самое. И в третий раз.

Ему Суслов шепчет: «это Тетчер», а Брежнев в ответ — «я сам вижу, что это не Индира Ганди, но тут так написано!»

Не важно, что там и как оно в действительности — ведь у вас так написано! В каждом вашем учебнике!

Насчёт степняков угоняющих крестьян в рабство.Для степняков российский крестьянин товар для продажи или выкупа.Для российского помещика крестьянин крепостной,его часная собственность,бесплатная рабочая сила.А свою часную собственность нужно возвращать себе,в том числе и с помощью армии.Крепостной крестьянин собственность помещика,церкви,царя.Так что рабы-солдаты в Российской Империи воевали за Веру(церковь,попы),Царя(государство),Отечество(земельный надел)

«Для степняков российский крестьянин товар для продажи или выкупа» Совершенно верно. «Для российского помещика крестьянин…» Стоп-стоп-стоп! Даже не будем поднимать вопрос, что крепостных в России было не более 40%, даже не будем поднимать вопрос, что крепостную систему в России отменил царь, а не коммунисты — скажите, коллега, скажите мне, а для российского крестьянина он сам и его дочери, это было что? «Да хрен с ними, с дочерями моими, если власть в стране не советская, то и пускай степняки угоняют куда угодно дочерей моих, пускай меня в процессе этого угоняния убивают, мне все равно» — так, по-вашему? Нет, коллега, не так. Для народа очень даже большая разница, совершает на него кто-то набеги, или не совершает. Это вот для людей советских нет разницы, как живет не порабощенный ими народ, режут его или грабят, или берегут его, а вот для народа разница огромная. И вот за эту разницу русские солдаты и сражались. «солдаты в Российской Империи воевали за Веру(церковь,попы), Царя(государство), Отечество(земельный надел)» Да, совершенно верно. Русские солдаты воевали за то, что было для них свято, то есть за все то, что для людей советских ненавистно — за народ, за сестер, за жён, за матерей своих, за землю русскую, за веру в Бога Живого,… Подробнее »

За свою. Или за Английскую родину.

Крым, Кавказ, Прибалтика, Закавказье, Финляндия, Ср.Азия (Бахара, Хива, Коканд), Маньчжурия России не принадлежали. А вот русские солдаты там воевали. Так же воевали в Германии, Италии, Голландии и Швейцарии. И если не брать в расчет про некое РУССКОЕ государство всей Европы, то за какую Родину там воевали не понятно (во всяком случае, англичанам по такой логике воевать запрещено).

Да-да, бедные-бедные (белые и пушистые) японцы были нагло спровоцированы американцами….

О да, Великий открыл глаза!

Прошла война и

Какая война? — да любая. Русско-турецкая, Опиумная, японско-китайская, франко-германская. А вот американцы оказывается придумали нечто НОВОЕ!!!!

«За свою. Или за Английскую родину.» Не за Родину свою они сражались, они сражались за право грабить других! «бремя белого чилавека» и все такое. «Крым, Кавказ, Прибалтика, Закавказье, Финляндия, Ср.Азия (Бахара, Хива, Коканд), Маньчжурия России не принадлежали. А вот русские солдаты там воевали. Так же воевали в Германии, Италии, Голландии и Швейцарии» Про Голландию и Швейцарию — хоть убейте, коллега, не помню, чтобы наши солдаты там воевали, а по поводу остального — не так все было. Сначала крымчаки, кавказцы, литовцы, тевтонцы, шведы, азиаты на Россию нападали, и только потом Россия посылала своих солдат туда, чтобы отмстить неразумным хазарам. Так же воевали в Германии, Италии, Франции, Австрии. «Прошла война и отобрали ..установили ..улучшили ..нанесли. » Разумеется. А вы как думали, коллега? На Россию можно просто так напасть, и в ответ не огрести, и за нападение не заплатить? Разумеется проигравший платит за все. Но большинство земель к России присоединялось добровольно. Снова и снова мы на страницах истории видим повторяющееся: «волим под царя московского, православного». Именно потому Россия смогла занять 1/6 часть суши, именно потому каждый седьмой житель планеты стал русским, что наши предки поняли — честным быть, в конечном итоге, еще и выгодно. На 73 года мы попадали под власть людей, об этом забывших, гонявшихся… Подробнее »

Не за Родину свою они сражались, они сражались за право грабить других! «бремя белого чилавека» и все такое. И почему-то в России любят ругать Запад за «двойные стандарты», а к самим «двойные стандарты» не применимы. Ибо у нас только честные и справедливые, а у НИХ только грабеж. Поэтому особенно порадовало ниже идущее: На Россию можно просто так напасть, и в ответ не огрести, и за нападение не заплатить? Разумеется проигравший платит за все. ….. Про Голландию и Швейцарию — хоть убейте, коллега, не помню, чтобы наши солдаты там воевали, Швейцарский поход Суворова 1799 г; Голландская экспедиция 1799 г. А вот по поводу Италии, я то имел в виду итальянский поход 1799 года, а учитывая что коллега поместил в одном ряду Италию с некоторыми европейскими странами, то чего-то мы не знаем.. а по поводу остального — не так все было. Сначала крымчаки, кавказцы, литовцы, тевтонцы, шведы, азиаты на Россию нападали, и только потом Россия посылала своих солдат туда, чтобы отмстить неразумным хазарам. Так же воевали в Германии, Италии, Франции, Австрии. Да-да, врагу надо припоминать обиды столетней давности. Ибо без этих обид (они же сволочи на нас 100 лет назад напали! Надо им отомстить!!! Ну и печеньки в качестве компенсации заберем), или… Подробнее »

Про Голандскую экспедицию я не знал, ну ок. Про Швейцарию — когда Суворов ходил по Альпам, это считалось частью Франции, а что касается главного, грабежей и тому подобного, то 1812ый год доказал, что отправляя войска против Наполеона мы действительно защищали свою территорию — не смогли защитить ее там, пришлось защищать ее тут, и Москву отдать на сожжение и разграбление, по именно той причине, что Тильзитом окончились те походы.

Обиды завтрашнего дня — гораздо актуальнее.

Попробовали бы они иметь другое мнение, при живом-то Гегемоне!

Ведь Вы в курсе, коллега, что по поводу плюрализма двух мнений быть не может?

Да, они захватывали. Мы — присоединяли, в большинстве случаев.

Прошу прощения, но нет. Грабежом они занимались, а обучением местных — нет, не занимались. Это уже американская фишка, учить врага так, чтобы его дети вырастали твоими рабами.

Так вот оно что. Значит солдат может защищать свою Родину, находясь в чужой стране, когда его стране/родине непосредственно ничего не угрожает.

Главное (нет не то что это делает ПРАВИЛЬНАЯ страна), это стратегическое предвиденье!

Например турки, шведы, поляки, японцы, немцы нападали на Россию, как раз с дальним прицелом — что бы не допустить русских до своей территории.

Аналогично англичане с французами бил-и африканцев, китайцев и прочих азиатов (в 19-м веке), за то что они творят сейчас уже с англичанами и французами…..

А где тонкая грань между захватом и присоединением?

А разве это еще не римляне начали делать?

Вы от темы поста уводите куда-то. Зачем обсуждать причины и характер войн? Если историю пишут победители, то напишут то, что их устраивает. К счастью (или к сожалению) в текущий момент солдаты этого не знают.

По статье есть вопросы, так как ощущение не дописанности имеется. Так как не поднят вопрос о мотивации солдат особенностями комплектования армии. Рекрутский набор когда в России закончился? И как это сказалось на боевых качествах армии? И вопрос по мотивации наемных армий неясен. За деньги солдаты лучше или хуже? И вообще как это сравнивается?

Вы от темы поста уводите куда-то. Я просто хотел ответил на вопрос… и тут понеслось! Зачем обсуждать причины и характер войн? Если историю пишут победители, то напишут то, что их устраивает. К счастью (или к сожалению) в текущий момент солдаты этого не знают. Не совсем. Солдатам уже озвучивают ПРАВИЛЬНУЮ версию событий (они плохие, мы хорошие), которая потом да может корректироваться (особенно если противник постарается) Рекрутский набор когда в России закончился? И как это сказалось на боевых качествах армии? И вопрос по мотивации наемных армий неясен. За деньги солдаты лучше или хуже? И вообще как это сравнивается? 1874 год. В русско-турецкую войну 1877-1878 годов это не сказалось (мотивация), а вот в русско-японскую сказалось. Ибо теперь солдаты стали задавать вопросы «а зачем мы воюем?» Рекруты, для которых армия дом и жизнь, таких вопросов не задавали (ну или слишком ограниченно) Проблема в том, что наемник избирает войну своей работой/профессией. Он знает с чем столкнется, и будет работать за деньги (воевать). И в сравнении двух человек, 30 лет отроду, наемник у которого за плечами 10 лет войн и мобилизованного, который 10 лет бетон мешал или бух.баланс делал, наемник будет предпочтительнее. Что касается денег, то наемник РАБОТАЕТ, а за работу принято платить. Деньги есть —… Подробнее »

Да там вообще к статье один только вопросы)). Потому как автор изобразил один ломтик паззла. В котором ломтиков — мешок. Но полностью освещать вопрос — таки уже к приличному труду научному можно приблизиться, как бэ не монографии :wpds_wink: .

Что есть куча времени, да и денех…. Оно надо? Не, нам-то — понятно)), а вот автору? Что именно этому, что какому другому… Эт не говоря об тем, что тема сама по себе достаточно набросная, даже если и не состоять в упоротых различной ориентации….

Совершенно верно.

Коллега, стратегическое предвидение с натягиванием совы на глобус не путайте

В добровольности, конечно.

Не совсем. Римляне делали так, что другие страны становились их провинциями, а не рабами.

Римская империя, особенно в христианский период, реально несла другим народам более высокую культуру, более справедливые законы, более истинную религию, Штаты же, особенно теперь, несут лишь разрушения, войны и нищету.

Это был сарказм.

А еще в том кто будет писать историю — свои или враги. И получится «нас вошедших с танками, и снесших пару кварталов под новые застройки, встречали так радостно, что лились слезы; а их, встречали с неистовой злобой бросая цветы и скаля зубы».

.

А если без шуток, то так запросто может получиться. Именно вот так. Потому что они тупо стреляют тех, кто не высказывает достаточной с их точки зрения радости по поводу входа их солдат в город.

А людей разных много, вкусы у них разные, один любит арбуз, другой — свиной хрящик, и в любом городе можно набрать толпу в несколько сотен или тысяч людей, которым яростно не нравится, и не меньшую толпу тех, кому страшно нравится то, что произошло — что бы ни произошло вообще.

Вот в Семёновском полку была и артель и отхожие промыслы, а вот жизнь мёдом никак не казалась https://www.simvolika.org/mars_097.htm

Что касается бессмысленного и беспощадного спора о том, кто лучше, то, конечно, его можно вести только в мононациональном обществе. При первом же проявлении национализма ни о каком перекрестном согласии речи быть не может.

Ну, и в принципе все народы живут на «чужой» земле. Автохтонов, по любому, не осталось.

В целом, предлагаю коллегам ознакомиться с работой Де Виньи. «Неволя и величие солдата». Оно по затронутому коллегой Норином времени, ну и просто на подумать.