ЗРК «Brakemina» и «Stooge»: опоздавшие стражи Альбиона

…На полной скорости, реактивный разведчик "Арадо" Ar-234B мчался над Великобританией. Его работающие на полную мощность Jumo-004 выдавали скорость почти в 780 километров в час — больше, чем мог развить любой истребитель союзников. С земли вела редкий огонь зенитная артиллерия, но идущий на большой скорости бомбардировщик был слишком быстрой мишенью. Скоро, очень скоро, заработают его фотокамеры и секретные снимки британских портов отправятся в Берлин.

В кабине самолета внезапно замигала лампочка: чувствительные детекторы доложили о том, что на самолете сконцентрирован очень плотный пучок радарного излучения. Летчик, хотя и не придал этому особого внимания, тем не менее попытался уклониться, но луч радар скользнул следом за ним…

…В следующую секунду, взмывший с наземной пусковой управляемый реактивный снаряд, поразил немецкий самолет в правое крыло. Оглушительно громыхнул взрыв, и вырванный с корнем правый двигатель, кувыркаясь, отлетел в сторону в фонтане обломков и полыхающего топлива. Жуткий крик пилота, еще не успевшего поверить в свою судьбу, оглаисл кабину за мгновение до того, как взорвались основные топливные баки.

Яркая вспышка полыхнула в небе над Британией.

Великобритания была первой нацией, вступившей во Вторую Мировую с противовоздушным ракетным оружием. Батареи противовоздушных неуправляемых ракет, и их печально известное развитие — т.н. "воздушные мины" — в 1939-1942 годах активно применялись в Великобритании, и даже ставились на военные корабли (в частности, как одна из причин гибели "Худа"…).

Эффективность их, все же, была далека от удовлетворительной, и к 1944 все батареи были сняты с вооружения. Но идея — доставить к бомбардировщику мощный заряд, способный разрушить его одним попаданием — осталась…

ЗРК ПВО "Брейкемина"

В 1942 году, капитан Сиджфилд из Королевского Электромеханического Инженерного Отдела (Royal Electrical and Mechanical Engeneers, REME) предложил концепцию зенитного оружия нового поколения — управляемого снаряда, двигающегося к цели в узком луче радиолокатора. Аналогичную идею независимо от этого выдвинул глава исследовательского отдела,

Две эти независимо разработанные схемы привлекли внимание Командования ПВО, где ими заинтересовались сир Фредерик Пайл и главный инженер бригадир Бурлс. На конференции по вопросам развития систем противовоздушной обороны зимой 1943, они представили все преимущества подобной системы, в частности, обратив особое внимание на возможность ее быстрого создания.

Система привлекла внимание командования — из Германии доходили все более и более тревожные слухи о новых германских самолетах-снарядах и реактивных самолетах, перспектива появления которых вызывала сильное беспокойство в Британии. Несколько последующих совещаний командования были посвящены изучению возможных улучшений проекта, но бригадир Бурлс, опасаясь возможных задержек с разработкой, принял решение запустить программу, и приказал теперь уже майору Сиджфилду начать проект. Программа, получившая название "Брэйкемина" получила зеленый свет в феврале 1944.

Конструкция ракеты была чрезвычайно проста. В действие ее приводили 6 (на первых моделях — 8) обычных твердотопливных неуправляемых зенитных ракет, разработанных еще в 1940 году. Возле центра тяжести ракеты располагались два коротких крыла, способных к изменению положения в пространстве. За счет поворота крыльев, осуществлялось маневрирование ракеты в воздухе. Длина ракеты составляла порядка 3 метров, диаметр — около 0,8 метра.

Управление ракетой должно было осуществляться путем "езды по лучу" (beam-riding). Т.е. ракета должна была двигаться в узком луче радара, удерживаясь так, чтобы сигналы с расположенных на ее корпусе антенн были равномерны — это означало, что ракета двигается ровно, не отклоняясь. Наведение ракеты выполнялось РЛС A.A. No 3 Mk 7 "Blue Cedar", использовавшимся ранее в качестве радара целеуказания зенитной артиллерии. Радар мог автоматически "захватывать" цель.

Испытания ракеты начались в сентябре 1944 года. В качестве пусковой установки использовался лафет зенитной пушки QF 3,7 inch. Вместо орудийного ствола, на лафет была наложена трапециевидная рампа, по которой двигалась при запуске ракета.

Первые тесты были не слишком удачны. Тем не менее, так как площадка для испытаний находилась вблизи побережья — ракеты падали в океан, что позволяло подобрать их и изучить недостатки. Поэтому работы над ракетой шли в быстром темпе, и уже с 11 пуска, когда частота аварий снизилась, на ракеты начали ставить систему управления. Всего было осуществлено около 20 опытных запусков "Брейкемины"

После окончания войны, разработка "Брейкемины" была взята на себя Министерством Снабжения, уже работавшем над программой "Stooge". Опыты с ракетой доказали работоспособность схемы… но для наступающей эпохи реактивных самолетов, дозвуковой снаряд с потолком менее 11 км уже выглядел недостаточным. В 1947 программа была закрыта. Ее наследием стали данные по системам управления, в дальнейшем использованные в британских ЗРК "Thunderbird" и "Bristol Bloodhound"

ЗРК ВМФ "Студж"

Пока работы над проектом "Брейкемина" шли полным ходом, свой интерес к зенитным ракетам высказала армия. Генералов также беспокоили потенциальные возможности германских скоростных самолетов, и они были заинтересованы в оружии, способном им противостоять.

По мере развития ситуации в Европе, армия утратила интерес к зенитным ракетам — воздушнео превосходство союзников было слишком велико. Зато ими заинтересовался флот, горящий желанием отомстить Японии за свои поражения под Сингапуром. Опыт первых атак камикадзе не остался незамеченным Королевским Флотом. Британцы вполне логично полагали, что их планирующееся наступление в Южной Азии будет встречено японцами примерно так же как и американская атака на Филиппины. Корабли нуждались в защите — защите от камикадзе, которую зенитки дать не могли.

Флот перехватил разработку программы, получившей к этому моменту название "Stooge". Окончательные технические требования предусматривали разработку зенитного снаряда с радиокомандным управлением, способного эффективно поражать камикадзе.

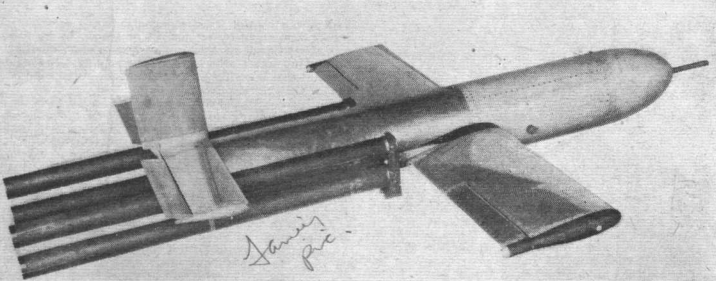

Конструктивно, "Stooge" сильно напоминал уменьшенную копию немецкой "Фау-1". Это был небольшой летательный аппарат самолетной схемы, с крыльями и хвостом. Ракета имела 2,3 метра в длину и 320 миллиметров в диаметре, при размахе крыльев в 2 метра.

Двигательная установка была двухступенчатой. Основной двигатель ракеты, смонтированный в кормовой части, состоял из 4-ех 130-миллиметровых неуправляемых реактивных снарядов "воздух-земля" "Swallow". Контролируемый размер дюзы позволял управлять горением ракет. При тяге в 330 ньютонов (максимальной), ракеты обеспечивали снаряду скорость в 840 км/ч, но с целью увеличения продолжительности полета до 40 секунд, ракета обычно летала с тягой двигателя выставленной на 180 ньютонов.

Для старта использовалась вторая связка из 4-ех 76-миллиметровых твердотопливных ракет RP-3. Они производили импульс в 25000 ньютонов на 1,6 секунды, что позволяло после старта разогнать ракету до скорости в 426 км/ч. Затем, выгоревший бустер сбрасывался, и включался основной двигатель ракеты.

Управление ракетой было радиокомандным. Оператор управлял снарядом, следя за световыми трассерами на концах крыльев. После запуска, примитивный автопилот удерживал ракету на прямой, пока оператор наводил ее на нужную высоту. При перехвате цели, ракета выводилась на встречный курс, чуть выше цели, и затем летела навстречу.

Летные испытания начались в 1945 году, и продолжались до самого конца войны. Всего было совершено порядка 12 пусков "Stooge" с наземных. Ракета, тем не менее, демонстрировала неустойчивые летные характеристики: лучший результат дал 6-ой запуск, во время которого ракета достигал высоты 490 метров и дальности в 4,8 километра. Флот собирался продолжать работы, но в августе 1945, после капитуляции Японии, контракт был расторгнут. азработчик ракеты — Министерство Ресурсов — тем не менее, некоторое время продолжал работы над ракетой, пытаясь не столько довести ее до ума как боевое оружие, сколько отработать систему радиокомандного управления для новых проектов. В 1947 году проект был окончательно закрыт, и "Stooge" канул в безвестность, но полученный опыт пригодился в ходе работ над первой британской УРВВ "Fairey Fireflash"

в частности, как одна из

Всего лишь одна из версий, уважаемый коллега.

За остальное.

Да, согласен!

Вообще

Да, согласен!

Вообще чрезвычайно интересно — почему бы и СССР в АИ не попробовать создать что-то вроде простых радиокомандных зенитных ракет? ИМХО, против пикировщиков вполне могло бы и сработать, если уж планировали против камикадзе!

Работы по зенитным ракетам

Работы по зенитным ракетам велись в РНИИ, в частности у Королева были проекты. По всей видимости, не было достаточно надежных твердотопливных двигателей (неравномерность горения пороховых шашек), и радиоуправления.

Вообще чрезвычайно интересно

Против пикировщиков? ИМХО в то время крайне сомнительно создание таких комплексов с очень быстрой реакцией. По высоколетящим, крупногабаритным целям — дело другое. Но для советско-германского фронта, такое по моему не актуально.

Коллега, так комплексы делали

Коллега, так комплексы делали для защиты от камикадзе! Как и американские LARK и KAN! Т.е. поражать объект еще более быстрый, летоящий в лоб и отворачивать не собирающийся!

Пикировщик все же помедленнее будет!

Коллега, так комплексы

А, так вы имеете в виду корабельные ЗРК? Я грешным делом решил что сухопутные. Но были ли у СССР средства на такие разработки во время ВОВ?

А, так вы имеете в виду

Так, внесем ясность. Я имел в виду именно наземные комплексы — желательно еще и мобильные. Для прикрытия от пикировщиков.

Я имел в виду именно

Тогда ЗРК пришлось бы ставить непосредственно на защищаемом обьекте. Вы же сами пишете, что поражение пикировщиков возможно лишь при лобовой атаке.

У Великобритании был ещё

У Великобритании был ещё проект-Тампер или Тампере. Предназначался для перехвата ФАУ-2, т.е., по сути, был первым в мире, начатым в реализации, проектом ПРО. По заказу Великобритании проект для практической разработки был передан (или заказан) фирмам США, но до конца войны он не был закончен, а после войны ни Великобритании, ни, тем более, США ФАУ-2 не угрожали и работы прекратились. Кто-нибудь располагает материалами по этой теме? В литературе скудно, в Инете пока не находил (правда, не особо и искал).

Кто-нибудь располагает

Попробую найти! Вопрос интересный!

Кое-что есть. Но это работы

Кое-что есть. Но это работы 1946 года. Проект "Thumper", создание противобаллистической ракеты с ЯБЧ малого радиуса действия, парный с проектом "Wizard" (создание проитвоаркеты с ЯБЧ радиусом до 1000 км). Оба проекта велись под эгидой ВВС США.

Я писал о работах Королева,

Я писал о работах Королева, который в середине -конце 30-х начал летные испытания первых зенитных ракет и ракет воздух воздух

Гм, да, но он по-моему

Гм, да, но он по-моему переусложнил систему, пытаясь дать ей самонаведение!

Нет, рассматривалась

Нет, рассматривалась возможность прямого радиоуправления при обеспечении собственной стабилизации ракеты автопилотом Шорина. Самонаведение (как философию) исповедовал проф. Берг, но речь там шла о довольно солидных системах весом под 100 и больше кг для наведения на морские цели т. крупных кораблей.

Королев пытался решать локальную задачу поражения небольшой цели точечно. К сожалению, после того, как Шорина расстреляли (а Сергея Павловича отправили рубить дрова), были утеряны документы по испытаниям, хотя известно что Королеву (с Шориным) удалось решить практически вопросы старта и стабильного полета ракеты с оперением крестообразной схемы. Собственно, он и занимался в основном решением вопросов собственно полета т.к. понимал, что без этого никакой ракеты не получится — тут он обогнал всех лет на 5-7…

Спасибо за информацию! Надо

Спасибо за информацию! Надо будет поразмылисть над такой альтернативой!