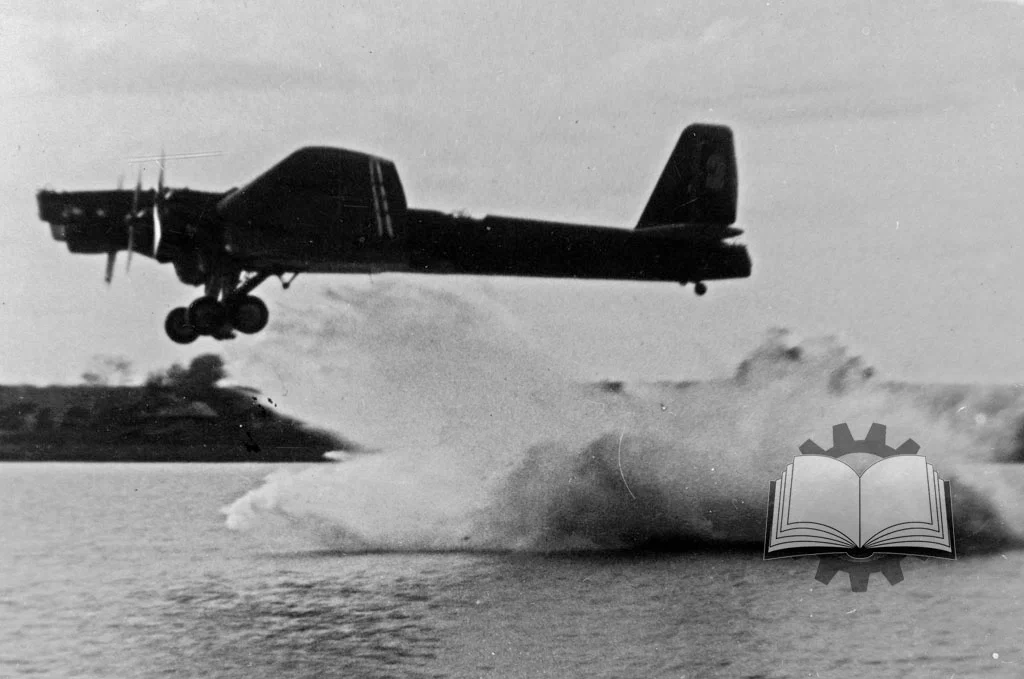

Эксперименты по авиационному десантированию разведывательного танка-амфибии Т-37А, которыми заведовал Ж.Я. Котин

Создатели танков делятся на тех, кто непосредственно танки разрабатывает, и на тех, кто этим процессом руководит. Руководитель КБ, главный конструктор и ведущий инженер машины — это слегка разные люди. При этом у каждого из них свой, крайне ответственный участок работы. Часто именно руководителю уходит основная часть славы, но такова специфика. От этих людей напрямую зависит, удастся ли разработку продвинуть наверх, как она выглядит, тоже во многом их заслуга. Они несут большую ответственность, чем непосредственная разработка, и если что, именно им отвечать. Поэтому такие люди, как, например, М.И. Кошкин, более известны. По поводу последнего, кстати, некоторые личности любят зубоскалить, вспоминая, что он по одной из специальностей кондитер. «Забывая» при этом, что он также окончил Ленинградский Машиностроительный Институт, а колесный привод эталонного Т-29 — это его разработка. Такой вот «кондитер».

Сегодня исполнилось 115 лет со дня рождения Жозефа Яковлевича Котина, одного из ключевых людей в советском танкостроении. При нем СКБ-2 Кировского завода из простого исполнителя стало ведущим отечественным разработчиком тяжелых танков. Заслуги Котина на руководящих постах сложно переоценить. Жозеф Яковлевич отвечал за целый ряд разработок как по танкам, так и по самоходной артиллерии. Его влияние на развитие отечественного танкостроения продолжалось и в послевоенный период. Между тем, это был далеко не «менеджер». На должность главного конструктора СКБ-2 Котин пришел из проектно-конструкторского сектора научно-исследовательского отдела ВАММ им. Сталина. Занимались там и системой авиационного десантирования бронетанковой техники. Об этом эпизоде из жизни Котина сегодня и поговорим.

Военная Академия Механизации и Моторизации РККА имени И.В. Сталина была своеобразным инкубатором советских специалистов новой волны. Многие из тех, кто потом стал известным танкостроителем, начинали свой путь здесь. Не менее важным моментом являлось то, что в стенах академии прорабатывались самые разные проекты. Причем речь не о каких-то непонятных изобретениях, а вполне себе реальных приспособлениях или отдельных узлах. Проектно-конструкторский сектор научно-исследовательского отдела ВАММ, которым руководил Котин, в 30-е годы создал некоторое количество разработок, часть из которых стало серийной. Например, вертлюг для пулемета ДТ, который серийно ставился на одиночную версию мотоцикла ТИЗ АМ-600, создан был именно этим отделом, Котин к нему имел прямое отношение.

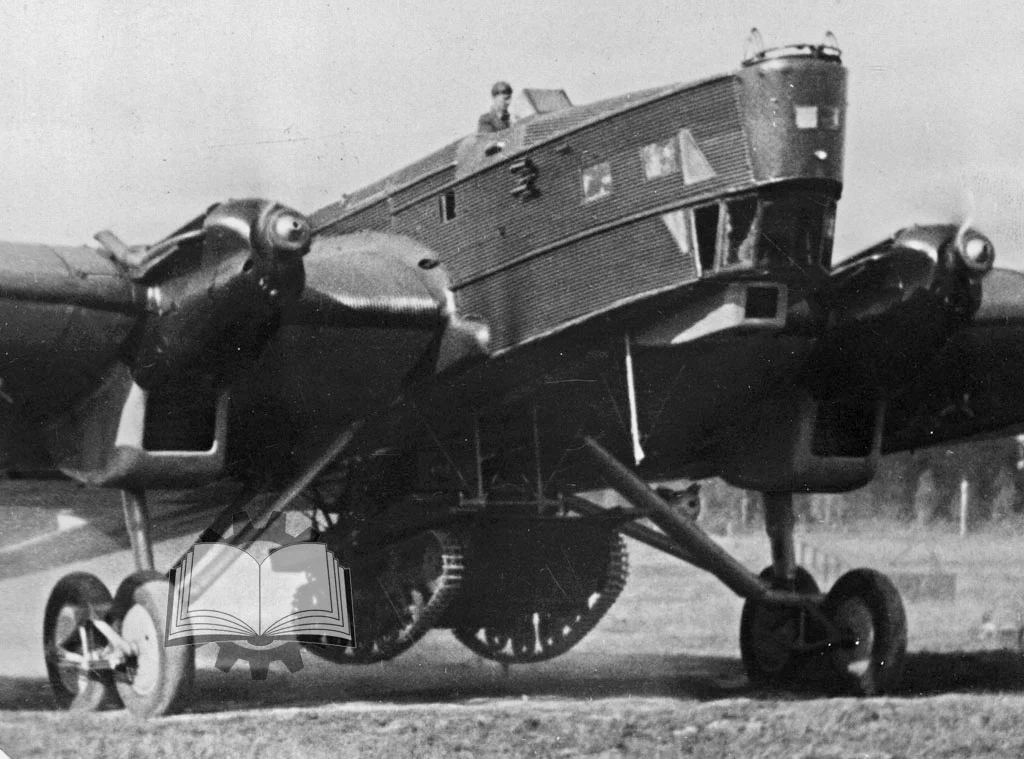

Система ТВД-2 требовала минимум вмешательств в конструкцию самолета-носителя и танка, а также обеспечивала быстрый его сброс

Одним из таких проектов стало создание устройства, получившего обозначение ТВД. Инициатором разработки стал А.Ф. Кравцев, не самая известная фигура в нашем танкостроении, но поистине Инженер с большой буквы. Его эксперименты по инженерному оборудованию стали основополагающими в целом ряде направлений. Что же касается ТВД, то он стал развитием идей, реализованных в подвесной системе ПГ-12 разработки П.И. Гроховского. Впервые ее применили на маневрах 1935 года. Система ПГ-12 была универсальной, но имела один существенный недостаток. Для того, чтобы отцепить танк или бронемашину от бомбардировщика ТБ-3, требовалось время. Кравцев же предлагал конструкцию, которая позволяла быстро отцеплять танк, больше того, предусматривалась возможность сброса его прямо в воздухе.

Работы по системе ТВД возглавил Котин. В середине 1936 года ТВД-2 подошла к практической реализации. Созданная силами ВАММ конструкция выгодно отличалась от ПГ-12. Во-первых, подвесная система ТВД-2 была создана так, что почти не требовала переделок самолета-носителя. Снизу вешалась система из 4 балок и ферм, к которым и крепился танк. Во-вторых, и сам танк минимально переделывался. На нем приваривались крепления для системы сброса. Поднимался танк при помощи лебедки, размещенной в самолете. В-третьих, процесс выгрузки танка был почти мгновенный. Производился сброс, и всё, танк на земле.

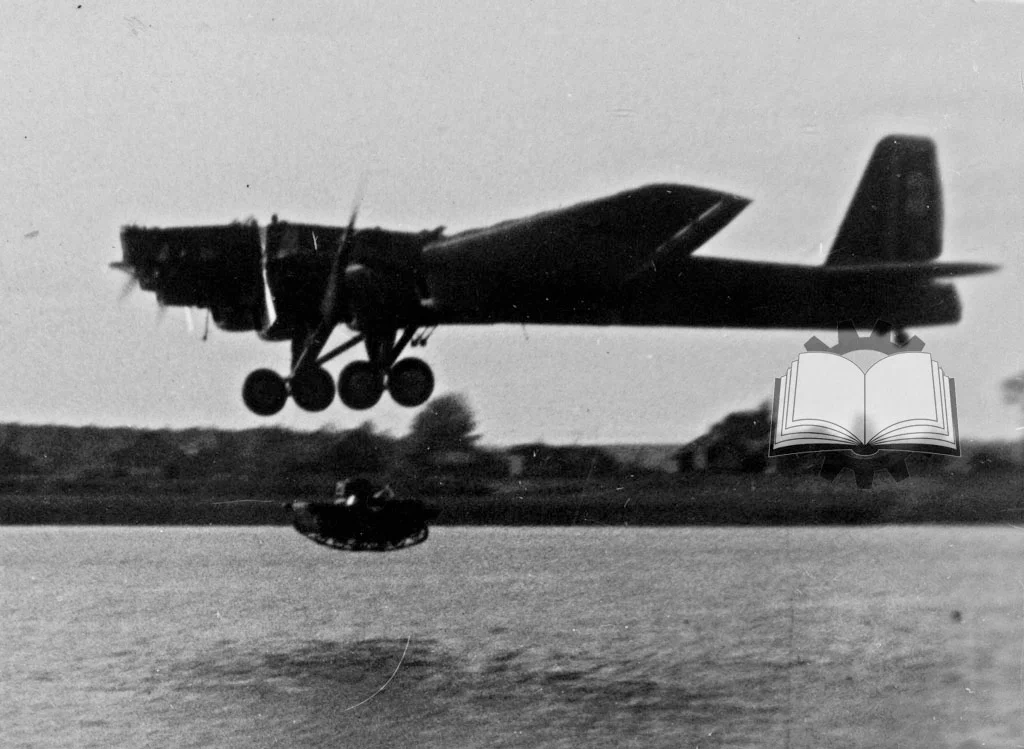

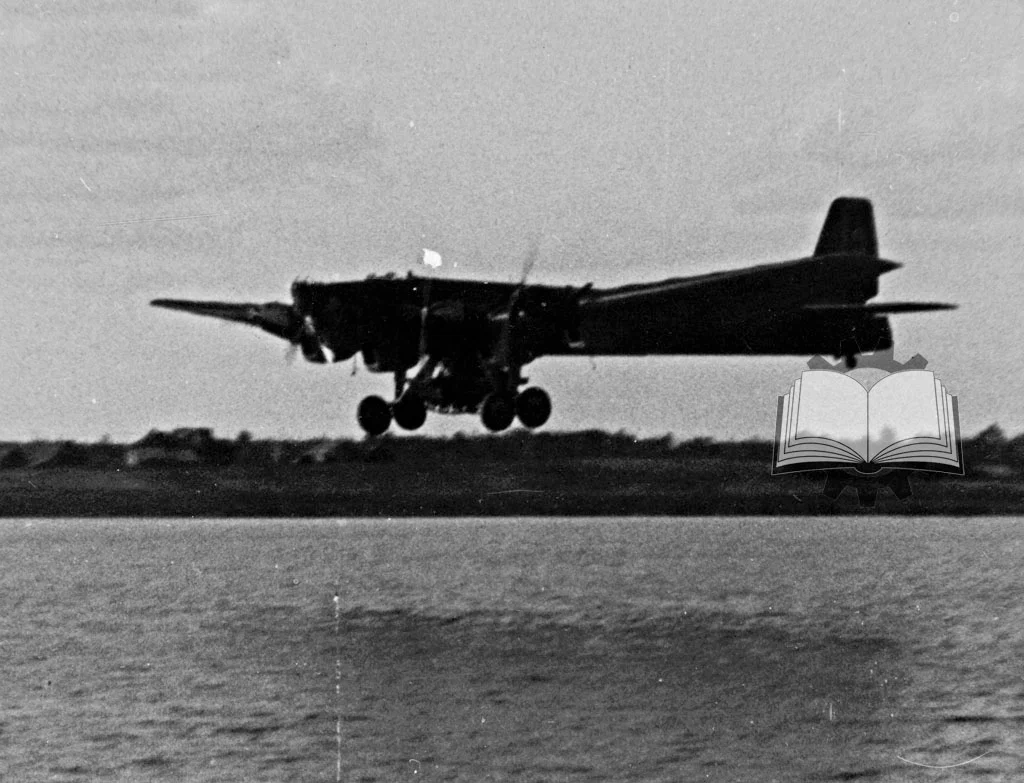

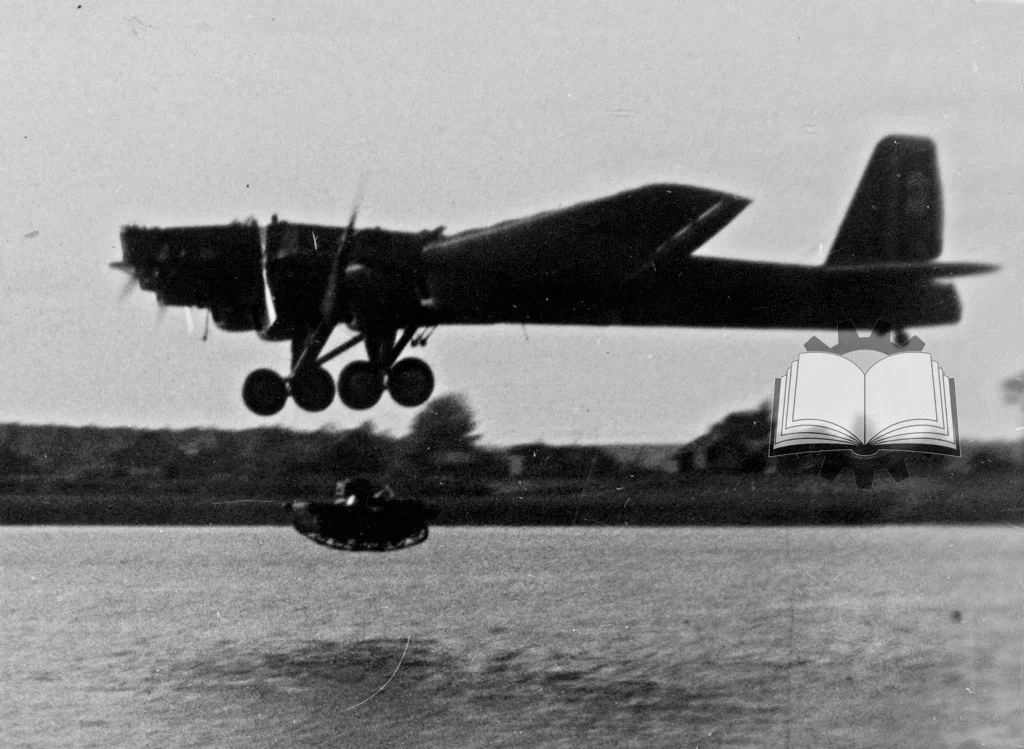

В течение лета-осени 1936 года была проведена серия испытаний ТБ-3-АМ-34 с подвешенным по ним разведывательным танком-амфибией Т-37А. Для начала проверялось поведение самолета в полете с таким грузом. Испытания показали, что полет незначительно отличается от поведения ТБ-3 со стандартной бомбовой нагрузкой. То есть система оказалась вполне жизнеспособной. Также отмечалась надежность системы сброса. Замок работал штатно. Главная проблема заключалась в самом принципе, положенном в конструкцию ТВД-2. Предполагалось, что приводнение смягчит нагрузку при посадке, но «оказалось, что казалось». Это показали испытания, проведенные в течение сентября 1936 года.

Понимая, что при приводнении танк получит сильный удар об воду, конструкторы ВАММ предусмотрели разные варианты защиты днища. Всего прорабатывалось три варианта защиты, которые обкатали в ходе испытаний на Медвежьих озерах. Первый вариант защиты представлял собой «киль», обшитый листовым железом. Танк сбросили с высоты 5-6 метров на скорости около 150 км/ч. Приводнение он выдержал, но днище прогнулось. В ходе второго сброса использовали стальной лист с хвойными ветками как прослойка, он также крепился к днищу. На сей раз повреждения днища оказались такими, что танк затонул. Наконец, в третий раз днище танка защитили ветками лиственных деревьев. Эта защита вообще не сработала, днище порвало, танк ушел под воду, его повреждения оказались такими, что дальнейшие испытания признали нецелесообразными.

Разработка Кравцева и Котина была не единственной. Похожую конструкцию создавало КБ №29 под руководством В.С. Вахмистрова. Удивительно другое — почему никто не думал об испытаниях по сбросу танка на шоссе или иную твердую поверхность. Окончательно работы свернули в ноябре 1937 года по настоянию начальника АБТУ КА комдива Г.Г. Бокиса. Он, кстати, не закрывал работы полностью, а предлагал сосредоточиться на чем-то более разумном. Например, разработать приспособление для перевозки танков по воздуху с возможностью спуска их на сушу или воду при помощи лебедок на тросах. То есть с меньшей нагрузкой при сбросе. Впрочем, работы по этому направлению встали. Да и Котин к тому времени уже был начальником СКБ-2 Кировского завода. Ему стало уже не до десантирования танков на воду. Так или иначе, но Жозеф Яковлевич имел самое прямое отношение к первым практическим работам по воздушному десантированию танков.

Список источников:

- РГВА

источник: https://dzen.ru/a/ZAes4x8Dqh8X-GsC