История 37 mm Gun Motor Carriage T33, второй попытке Ford создать колесный истребитель танков

Вторая мировая война стала апогеем применения воюющими сторонами такого типа боевых машин, как самоходные артиллерийские установки. Появились САУ еще до начала Первой мировой войны, причем первые из них имели колесные шасси. Появление нового типа боевых машин прозаично: наличие шасси позволяло резко повысить мобильность орудий. Первыми стали применять зенитные самоходные системы, также появились пушечные бронемашины, некоторые из которых вполне тянули на роль колесных САУ поддержки. Оба типа боевых машин были и в РИА, создавали их и американцы. После окончания Первой мировой войны работы по колесным САУ несколько затихли, хотя некоторые страны даже выпускали их серийно (советская СУ-1-12, например). Лишь начало Второй мировой войны заставило резко форсировать работы по САУ, в том числе и колесным. При этом еще в 30-е годы активно шли работы по созданию нового типа САУ — истребителей танков.

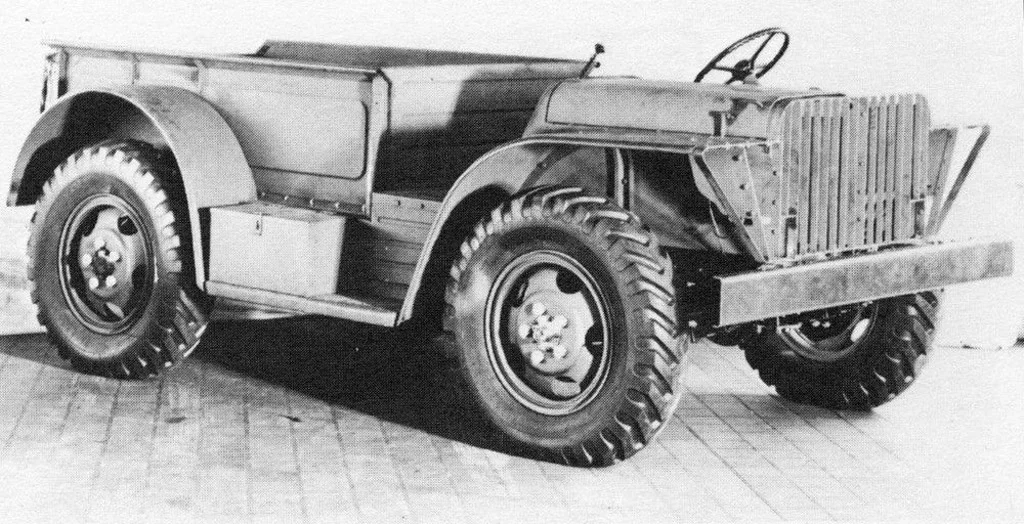

Ford GLJ, опытный образец «пониженного» аналого Dodge T214. Один из двух экземпляров машины пошел на изготовление GMC T33

В США, после окончания Первой мировой войны, работы по САУ почти полностью затихли. Главная причина крылась в простой истине — нет денег. На армию тратили немного денег, танки сидели на голодном пайке, какие еще САУ? Только к июню 1940 года, когда выяснилось, что французы вот-вот проиграют, начались резкие активности по срочному переводу американской промышленности на военные рельсы. Тогда же подняли вопрос и по САУ, но фактически работы начались с осени 1940 года. Да и то, имелась большая проблема. Американские военные быстро поняли, что необходим истребитель танков с 3-дюймовой (76,2 мм) зенитной пушкой, крайне желательно на танковом шасси. Вот только этого шасси не было. Поэтому работы пошли по двум направлениям — перспективному, с той самой 3-дюймовой зениткой, и более реалистичному варианту. Второй вариант предполагал использование легкого колесного шасси и 37-мм противотанковой пушки M3A1.

Первым примером американского колесного истребителя танков стала GMC T2E1, созданная на базе многоцелевого легкового автомобиля-разведчика Bantam BRC 40. Быстро стало понятно, что машина для таких целей слабовата, поэтому весной 1941 года была инициирована разработка совершенно иного типа шасси, как носителя 37-мм противотанковой пушки M3. На сей раз разработка была специальной, с использованием агрегатов грузового автомобиля Ford 2G8Т. Работы по шасси, разработчиком которого являлся Ford, курировались полковником Гербертом Лоузом, квартирмейстером военной базы Лагерь Холаберд. В начале июня 1941 года Комитет по Вооружениям утвердил эту разработку как 37 mm Gun Motor Carriage T8, но по факту первый опытный образец построили уже в мае. Концепция с кормовым расположением мотора и передним размещением оружия оказалась не совсем удачной, да и инициативу перехватила Dodge со своим GMC T21, позже стандартизированной как GMC M6. Тем не менее, в ноябре 1941 года стартовали работы по GMC T33, ставшей развитием T8. Уже с мотором впереди.

История второго по счету колесного истребителя танков от Ford началась отчасти случайно. Дело в том, что Ford продолжала эксперименты по разным вариантам шасси Ford Swamp Buggy. Так вот, среди вариаций существовал и Ford GLJ, опытный образец многоцелевого грузовика с «пониженным силуэтом». Мотор у него находился справа от водителя, а позади располагался кузов. Машина метила в ту же нишу, что и Dodge T214, но поскольку последний уже был в серии, прибытие одного из двух образцов Ford GLJ на Абердинский полигон в сентябре 1941 года мало чего значило. Почти. Дело в том, что на полигоне очень быстро стали присматриваться к машине в качестве потенциального «носителя вооружения». Причиной тому был достаточно высокий силуэт GMC T21. С полигона 22 октября 1941 года поступило письмо с предложением построить на базе Ford GLJ истребитель танков, который становился потенциальным конкурентом GMC T21. Одобрение на такие работы было получено 18 ноября 1941 года, машине присвоили индекс 37 mm Gun Motor Carriage T33.

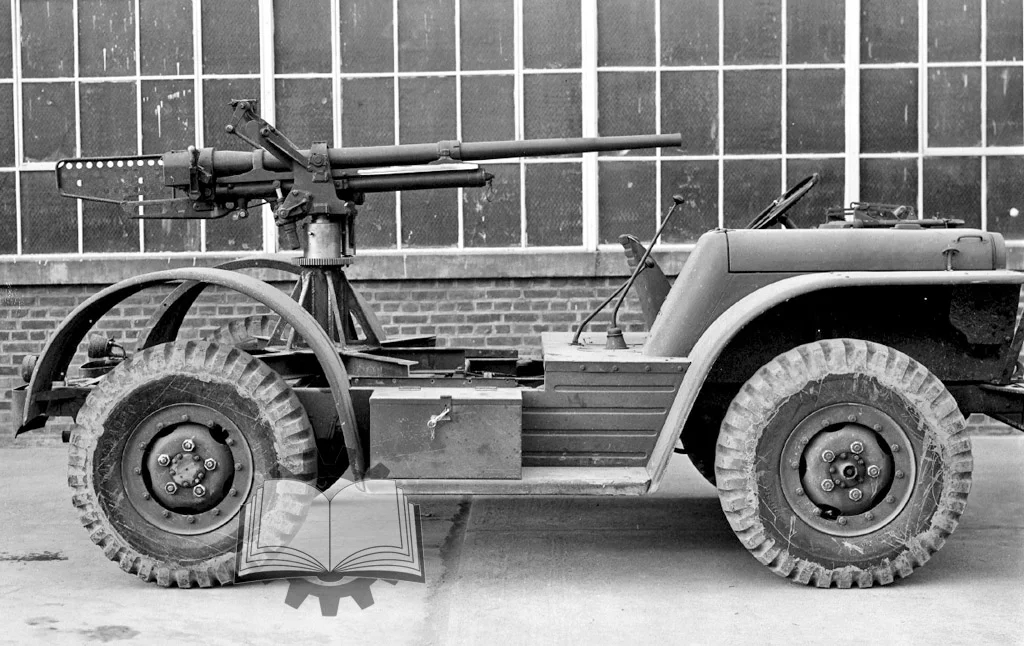

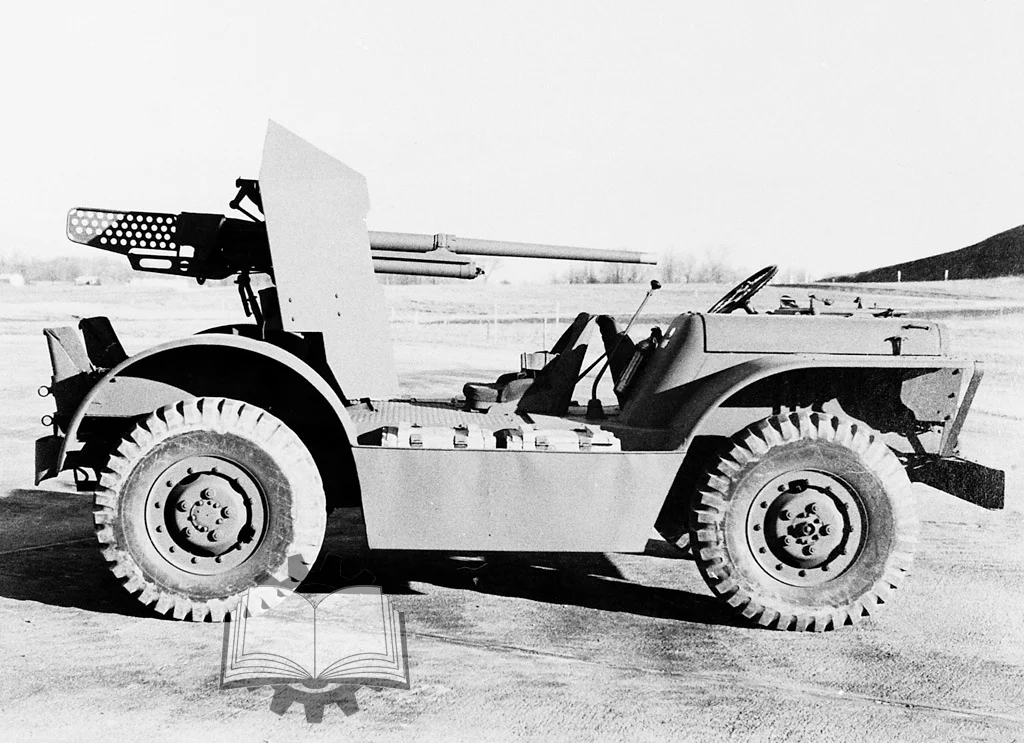

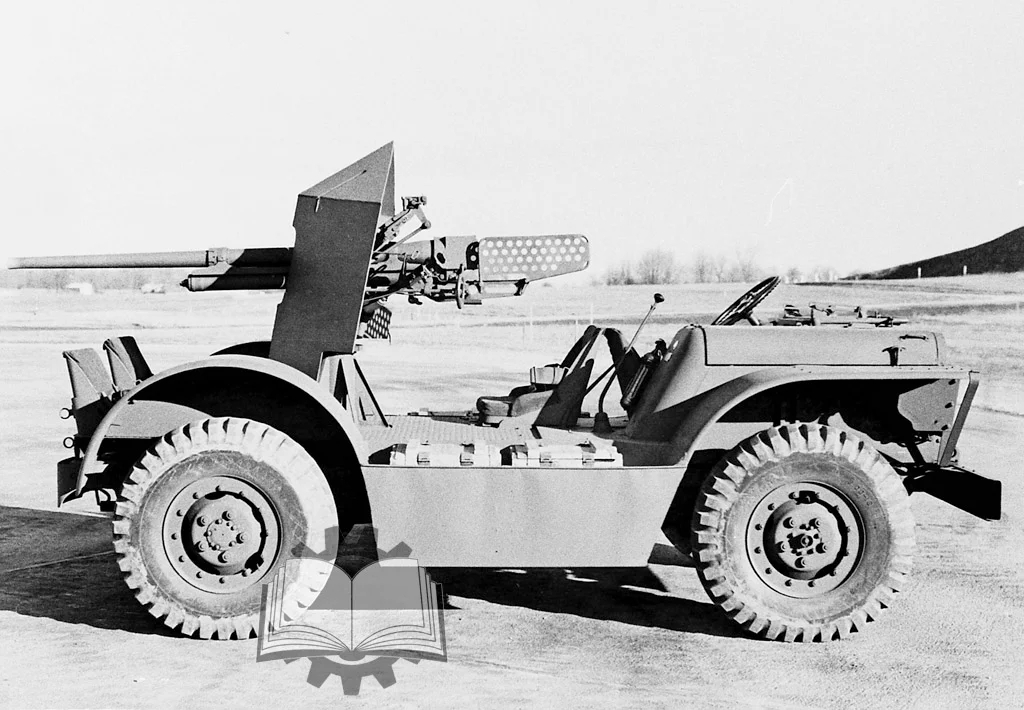

На сей раз работы по изготовлению истребителя танков возложили на Абердинский полигон. Там уже имелся богатый опыт переделки полугусеничных БТР в САУ, причем часть машин, созданных полигоном, пошла в серию. Рецепт изготовления из Ford GLJ истребителя оказался немного посложнее, поскольку изначально под подобное машина не рассчитывалась. С нее выкинули всю заднюю часть кузова, а вместо него на раме сделали тумбу для крепления орудия. Делалась она так, чтобы обеспечивался круговой сектор обстрела. С некоторыми проблемами, но такая система у полигона получилась. Самым важным моментом стало то, что высота линии огня получалась ниже GMC T21. Общая высота машины составила 2032 мм, против 2100 мм у GMC T21. Ради этого всё и городилось. Первые тесты начались уже 21 ноября 1941 года, к тому моменту только поставили тумбу и установили орудие. Эти тесты показали состоятельность идеи, так что полигон начал двигаться дальше.

Окончательно GMC T33 сформировалась в январе 1942 года. По итогу получилась довольно интересная огневая платформа. Помимо того, что GMC T33 оказалась ниже T21 (а Абердинский полигон указывал, что высоту можно снизить еще больше — до 1905 мм), именно как огневая платформа машина выглядела интереснее. Расчет удалось разместить более комфортно, чем на GMT T8, при этом водитель получил гораздо лучшую обзорность, нежели предшественник. Кроме того, упрощался вопрос с боезапасом. Вместо специальных укладок по бортам машины сделали специальные «карманы», куда ставили обычные снарядные ящики. По ходовым качествам машина ни в чем не уступала предшественнице и превосходила GMC T21.

Как показали огневые испытания, выбранная Абердинским полигоном концепция оказалась верной. Обеспечивался круговой обстрел, причем вбок и назад угол снижения составлял впечатляющие -15 градусов. Вперед, правда, вести огонь можно было только при угле вертикального возвышения 0 градусов и выше. У GMC T21, впрочем, дела обстояли не лучше. На испытаниях постоянно отмечались повреждения ветрового стекла GMC T33 от огня орудия, у конкурента огнем могло повредить и приборы. Так или иначе, но Абердинский полигон рекомендовал GMC T33 как стандартную орудийную платформу для 37-мм противотанкового орудия M3A1. В данном случае полигон основывался не на том, что GMC T33 являлась их разработкой, а по итогам испытаний.

На виде сверху можно заметить, что вместо специальных снарядных укладок сделаны «карманы» для снарядных ящиков

Главная проблема заключалась в том, что на дворе был уже конец января 1942 года, война для США началась, времени на раскачку не осталось. GMC T21 уже стандартизировали как 37 mm Gun Motor Carriage M4 в декабре 1941 года, а в феврале обозначение сменили на 37 mm Gun Motor Carriage M6. База в виде шасси T214 была уже в крупной серии, а когда Ford запустит свою, вопрос. Одним словом, с GMC T33 Абердинский полигон опоздал где-то на полгода. Официально программу GMC T33 прикрыли в апреле 1942 года, когда GMC M6 пошла в серию. Но на самом деле всё определилось гораздо раньше. Еще 16 января 1942 года прозвучала мысль о том, что шасси надо использовать для орудия побольше. Окончательно эти работы утвердили 29 января 1942 года. Так начиналась история GMC T44, в которую переделали единственный образец GMC T33. Уже в этот момент работы по 37-мм версией САУ можно было прекращать.

Источники:

- US NARA

- Armored Car: A History of American Wheeled Combat Vehicles, R.P. Hunnicutt, Presidio Press, 2002

- hemmings.com

Из намеченных 7 кораблей этого типа, было построено всего 2.

вообще-то, 4…

Поэтому советское руководство, в 80-е годы, поставило перед инженерами задачу разработать более дешёвый проект ракетного крейсера…. При этом это всё ещё должен был быть атомный крейсер, с возможностью выполнения, практически тех же задач что выполняли Орланы. По сути потребовалось создать такой себе Орлан на минималках.

с учетом того, что львиная доля стоимости приходится не на «железный» корпус, а на «начинку» — ракетное и радиоэлектронное вооружение, ЯЭУ, гидроакустику и т.п. возможность что-то существенно сэкономить без существенного сокращения функционала не представляется возможным

Однако, радикальной экономии не требовалось, считалось достаточным, если удастся снизить цену где-то на 20%

что, в общем-то и требовалось доказать. стоило ли пыжиться при таком ужимании ТТХ? само проектирование и потенциальная подготовка завода к строительству кораблей другого проекта «сжирала» всю экономию

возможность что-то существенно сэкономить без существенного сокращения функционала не представляется возможным

+++++

А разве он не делался в паре с 1199? В смысле раскидали функционал по двум кораблям. В смысле вы правы, но вот такое было решение.

А разве он не делался в паре с 1199? В смысле раскидали функционал по двум кораблям

тогда логики еще меньше. был крейсер проекта 1144 условной мощностью в единицу и условной стоимостью в единицу. вместо него предложили пару из крейсера стоимостью 0,8 и БПК стоимостью 0,7. итого 1,5 вместо 1. круто сэкономили! да еще и суммарная мощность при этом будет где-то около 1,2 при цене в 1,5…

Глобально влезать не буду, но вот на это отвечу.

А вот тут Вы не учли еще один важный критерий — боевая устойчивость.

Которая у отряда из двух кораблей будет выше, чем у одного корабля.

И не просто 1 + 1, добавятся ещё некоторые коэффициенты.

Улучшению поспособствуют раздвоение цели, увеличение зоны поиска, взаимопомощь при повреждениях и етц.

Т. ч. здесь не настолько всё очевидно.

всё это так. но пара РКР+БПК далеко не по всем параметрам могла «догнать и перегнать» ТАРКР. например, кол-во «противоавианосных» ПКР на пр. 1293 было снижено на 20% относительно пр. 1144 (при том, что и 20 «Гранитов» на последнем не особо-то гарантировали преодоление ПВО АУГ ВМС США), а БПК «противоавианосных» ПКР не имел вовсе.

далее. ТАРКР пр. 1144 отличался от всех остальных наличием надводной конструктивной защиты. т.е. сравнение двух «жестянок» с «броненосцем» в плане «двое сильнее одного» не работает.

тоже в каком-то смысле относится боевой устойчивости. если бы одному ТАРКР пр. 1144 противопоставлялась пара АРКР пр. 1293, то вы, безусловно, правы. но вот в случае пары «пр. 1293 + пр. 1199», как говорится, не всё так однозначно. ибо, если, например, ударом противника будет выведен из строя корабль пр. 1293, то оставшийся БПК уже физически не сможет осуществить пуск «противоавианосных» ПКР.

ну а так, конечно, здесь не настолько всё очевидно. и без тех же конкретных значений стоимости, боевой эффективности, живучести и т.д. и т.п. обсуждать тут можно лишь «сферически в вакууме»

Теоретически согласен, но потребуется изучение вариантов прекращения выполнения боевые задачи при различных попаданиях.

Тем не менее «здесь не настолько всё очевидно» (ц) и не исключено, что сыграет роль субъективизм принимающего решение.

Со своим пятачком разве что влезу :wpds_smile:

Помимо всего прочего, в рассуждении «спарки», можно отметить и большее число членов экипажа(а с этим уже и 80-е были проблемы, и «лишняя» нагрузка и на пункты базирования(все те же проблемы) и на судоремонт(то же самое) и еще кой-чего того же порядка. То есть, понятно, что все эти изыски произрастали не от хорошей жизни, но…. Пардон), в рамках «сбалансированного флота» нужно стараться(очень) иметь «сбалансированные корабли». Специализация хороша(равно как и унификация)) в разумных пределах. Но тема сия «обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»

Да, тут я с вами соглашусь.

Но с точки зрения сферического вакуума всё-таки лучше 2 корабля, чем 1. Имхо, разумеется.

Вот как только продемострируете мне оный, так я сразу соглашусь. Правда, почему-то на ум анекдот приходит…. «Плюс два — минус два?»

???

Всё, что вы видите на данном сайте, есть сферический вакуум.

Нуууу…. Не всегда) Встречаются приличные материалы :wpds_wink: . Но чаще не безугловой мировой эфир, а чи осень, чи грибы. Изредка и высокая химия попадается :wpds_smile:

Всегда, всегда…

А приличные материалы тоже могут быть вдохновлены грибами. Иногда… :wpds_wink:

Тут не поспоришь. Всё очевидно. Если бы например попытались Орлан с обычной силовой установкой сделать. Это была бы очевидная экономия. Ведь ЯУ не так сильна нужна одному крейсеру если вся эскадра на мазуте. Да и он не субмарина которой долгое время нужно быть автономной.

Если бы например попытались Орлан с обычной силовой установкой сделать. Это была бы очевидная экономия. совсем неочевидная и вообще вопрос: экономия ли? во-первых, сама по себе ЯЭУ не была чем-то экстраординарным. в Советском Союзе атомные ПЛ штамповали как пирожки. да и на соседнем с крейсерами стапеле Балтийского завода строили атомные ледоколы… во-вторых, надо понимать, что в стоимость ЯЭУ входит по сути еще и стоимость топлива на несколько лет активной эксплуатации корабля. если вести аналогичные расчеты для кораблей с классическими ГЭУ то ценник там будет зашкаливать. в-третьих, а какую собственно ГЭУ вы предполагаете использовать для движения такого набора вооружения и защиты? ни один из существовавших в то время агрегатов не обеспечит приемлемой скорости крейсеру при сохранении 2-вальной ГЭУ. ни ПТУ, ни ГТУ. потребуется, как минимум, 3-вальная схема. а у неё свои «косяки». т.е. вполне возможно придется использовать 4-вальную схему. которая за собой неизбежно потянет увеличение ширины корпуса. тогда для сохранения скорости надо будет увеличивать длину корабля. в общем, по водоизмещению догоним и перегоним «Киев». и это не считая того, что 3- или 4-вальная ГЭУ — это уже само по себе 1,5- или 2-кратное превышение стоимости ГЭУ в сравнении с теми же БПК или РКР на обычных ГЭУ. ведь ЯУ не так… Подробнее »

Мне больше всего нравится идея необслуживаемой маломощной атомной установки для энергоснабжения и малого хода.

А полный ход на неатомной.

Из намеченных 7 кораблей этого типа, было построено всего 2.

Что, блин!? Это про 1144? Или эта преамбула тоже из разряда альтернативной истории? Да, вот и адмирал Бенбоу тоже удивился…

Лучшая экономия это вообще не строить мелкосерийные военные корабли.

Толку от них никакого не было и нет.

Ни СССР ни РФ.

Их строительство в СССР и траты на содержание в РФ были целенаправленным вредительством.

Что касается уменьшения стоимости программы,

если исключить совсем уж очевидный и правильный путь

отказа от этой программы.

1) До начала производства:

Заложить тестовый корабль в качестве учебного

= оружие:

Полноценное — только для обороны от ПКР.

Остальное — опытово учебное в минимальном количестве.

= без атомной установки.

= радиоэлектронное оборудование — полноценное,

но с непрерывной регулярной модернизацией.

—

Через 3 года заново перепроектировать на основании полученного опыта.

2) В начале РФ — продажа за любые деньги на сторону либо утилизация.

3) Сейчас — продажа за любые деньги на сторону либо утилизация.

Интересно, почему тут все решили, что ракетный крейсер проекта 1293 это 0.7-0.8 от ракетного крейсера ТАРК 1144 Орлан, ведь по вооружению они практически идентичны.

ТАРК 1144 Орлан: 20 ПУ ПКР Оникс, 8х8 ПУ ЗРК Кинжал, 12х1 С-300 Форт, 6х2 ЗРАК Кортик, 10 ПУ ПЛУР Водопад, 1х2 АК-130, 8х6 АК-630, 2-3 Ка-27.

АРК 1293: 16 ПУ ПКР Оникс, 12х1 С-300 Форт-М, 8х8 ПУ ЗРК Кинжал, 2х5 ПУ ПЛУР Водопад, 2х10 РБУ 12000, 1х2 АК-130, 4х6 АК-630-М, 2 Ка-27. (Или 24 ПУ ПКР Оникс, не совсем понятно, какой был бы окончательный вариант).

То есть как боевые единицы, они были бы как один к одному.

Интересно, почему тут все решили, что ракетный крейсер проекта 1293 это 0.7-0.8 от ракетного крейсера ТАРК 1144 Орлан потому, что в так написано в тексте статьи: «советское руководство, в 80-е годы, поставило перед инженерами задачу разработать более дешёвый проект ракетного крейсера. Однако, радикальной экономии не требовалось, считалось достаточным, если удастся снизить цену где-то на 20%« сколько оно там стоило на самом деле, я лично понятия не имею. но только не удивлюсь, что «Калинин» раза в полтора дороже «Кирова» обошелся ТАРК 1144 Орлан: 20 ПУ ПКР Оникс, 8х8 ПУ ЗРК Кинжал, 12х1 С-300 Форт, 6х2 ЗРАК Кортик, 10 ПУ ПЛУР Водопад, 1х2 АК-130, 8х6 АК-630, 2-3 Ка-27. давайте по порядку. проект 1144, во-первых, имел ПКРК «Гранит», а не «Оникс». во-вторых, никакого «Кинжала» на первых трех кораблях не было. два ЗРК этого типа были предусмотрены в проекте 11442, но единственным кораблем, который получил ЗРК «Кинжал», стал 4-й корабль в серии — «Юрий Андропов»/»Петр Великий». при этом вместо двух по проекту, по факту получил только один. в-третьих, на «Орланах» стоит всё-таки по два ЗРК «Форт», просто их ПУ сгруппированы рядом, а вот антенные посты разнесены. в-четвертых, опять-таки никаких «Кортиков» на проекте 1144 нет. «Киров» и «Фрунзе» имели по 4 батареи АК-630. на «Калинине»… Подробнее »

Так ить

Чистое допущение, можно сказать, фигура речи)). В реале там все было бы, как коллега адмирал бенбоу указал еще хуже. Тогда вообще говорить было бы не о чем :wpds_wink: