Юрий Пашолок. Харьковская импровизация на тракторном шасси

История бронетрактора ХТЗ-16, принятого на вооружение Красной Армии 80 лет назад

Импровизированная военная техника впервые появилась еще в годы Первой мировой войны. Больше того, первый воевавший отечественный образец бронетанковой техники, который отчасти можно назвать танком, являлся бронетрактором. Речь идет о бронированном тракторе Гулькевича, построенном на шасси полугусеничного трактора Allis Chalmers. Как и другие боевые машины подобного типа, машина обладала рядом недостатков, что не помешало ей некоторое время послужить. Далее, разумеется, работы шли уже по полноценным танкам, тем не менее, импровизированная база нет-нет, да всплывала. Например, в начале 30-х годов появилась целая линейка бронированных тракторов, на базе которых строили САУ, машины поддержки и бронетранспортеры. Одним из инициаторов их появления являлся Тухачевский, впрочем, от его идей довольно быстро отказались. На некоторое время бронированные тракторы пропали, но не навсегда.

СХТЗ-НАТИ и СТЗ-3 были массовым явлением как артиллерийские тягачи. На 1 января 1941 года их имелось 9073 штуки, еще 2 тысячи штук поставили за 1941 год

Как показала практика, появлению импровизированных образцов бронетанковой техники обычно способствовали разгорающиеся боевые действия. В условиях небольшого выбора военной техники их строили сами. Это отлично показала Гражданская война в Испании. Очень быстро воюющие стороны обзавелись самодельными броневиками разных размеров. Строили и бронированные тракторы, причем это касалось и республиканцев, и националистов. В виду характера местного ТВД большого распространения бронетракторы не получили, поскольку колесные машины тут выглядели более выигрышно. Вместе с тем, Испания дала массу пищи для размышлений. Вторая мировая война оказалась не столь богатой на такие машины, тем не менее, локальный всплеск строительства самопальной бронетехники вполне наблюдался. В том числе и на территории Советского Союза.

Сохранившиеся документы показывают, что уже в начале июля 1941 года работы по будущему ХТЗ-16 уже велись

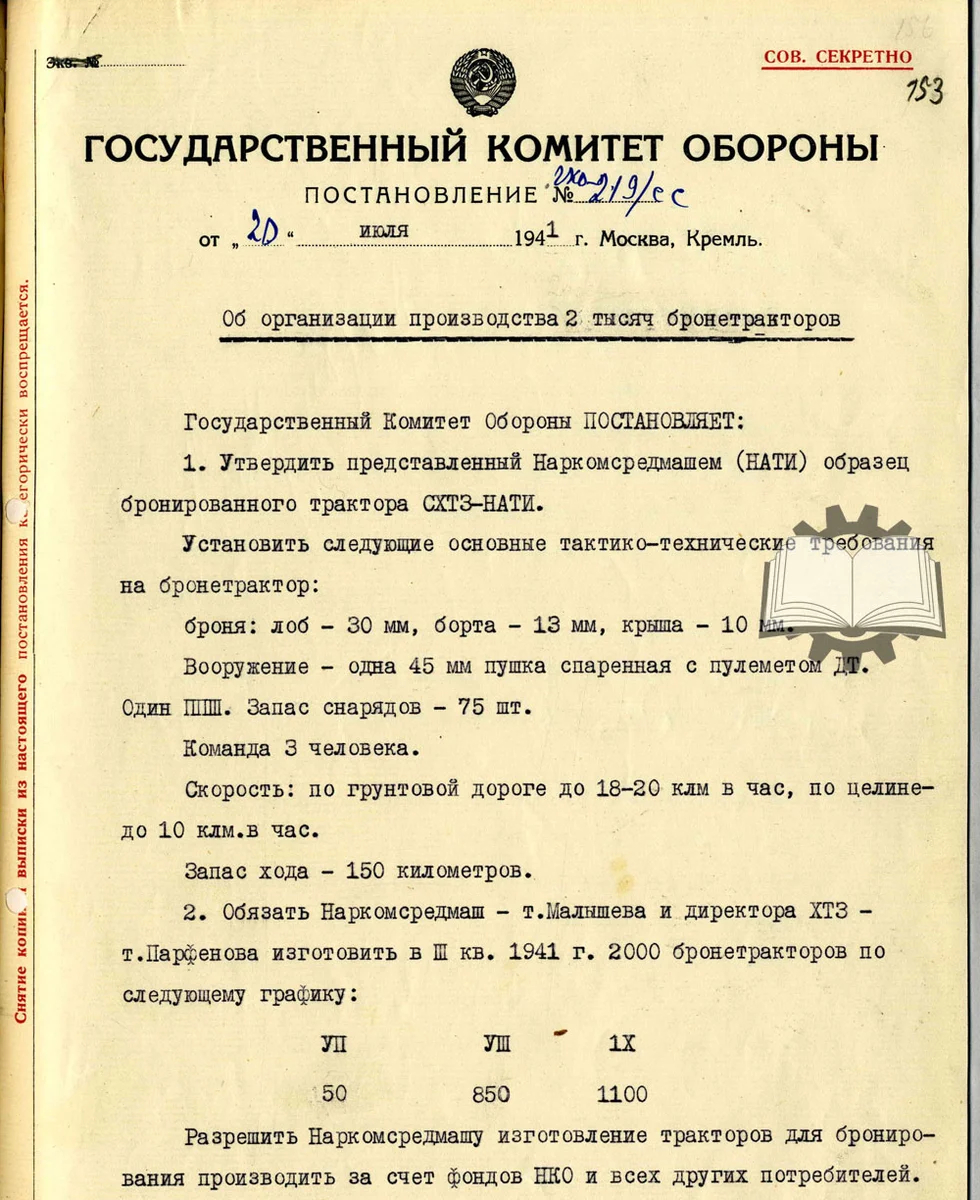

Сразу после начала Великой Отечественной войны планы по выпуску военной техники стали стремительно меняться. Еще сильнее они стали меняться в июле 1941 года, когда стало понятно, что бронетанковые силы Красной Армии понесли тяжелейшие потери. Требовались быстрые решения, порой импровизированные. Первым таким решением стало принятие на вооружение Красной Армии малого танка Т-30, случилось это 17 июля 1941 года. Спустя несколько дней, 20 июля 1941 года, на вооружение Красной Армии приняли упрощенный вариант танка, более известный как Т-60. Об этой машине, которой сегодня исполнилось 80 лет, мы еще поговорим. А сегодня стоит вспомнить о другой боевой машине, которая также отмечает сегодня юбилей. Речь идет о бронетракторе ХТЗ-16. Это единственный случай, когда такая машина не просто была построена, а прошла полигонные испытания, а ее производство регламентировалось постановлениями ГКО.

Импровизации, подобные ХТЗ-16, в первый год Великой Отечественной войны были совсем не редкостью. Импровизированные боевые машины, в том числе и на тракторных шасси, строили в Прибалтике, а также в Одессе. В Ленинграде, на Ижорском Заводе, оперативно спроектировали импровизированные бронегрузовики ПБ и ЗП, выпускавшиеся, соответственно, на базе ЗИС-5 и ГАЗ-АА. Вместе с тем, история ХТЗ-16 выглядит на их фоне вещью совсем другого уровня. Дело в том, что создавалась эта машина силами сразу двух предприятий. Первым являлся НАТИ (Научный Автотракторный Институт), а вторым ХТЗ (Харьковский Тракторный Завод). НАТИ и ХТЗ были плотно связаны друг с другом по программе совместной разработки тракторов. На ХТЗ шел выпуск сельскохозяйственного трактора СХТЗ-НАТИ, название которого прямо намекало на общие интересы. Не менее важно то, что ХТЗ и НАТИ работали над сменщиком быстроходного трактора СТЗ-5, поскольку Сталинградский Тракторный Завод откровенно завалил работы по модернизации машины. Последний факт был важен, поскольку для создания бронетрактора «чистое» шасси СХТЗ-НАТИ не годилось. Скорость этого трактора не превышала 8 км/ч, для боевой машины такое вообще не годилось. Посему разработка НАТИ и ХТЗ представляло собой шасси с агрегатами СХТЗ-НАТИ, но уже с более существенными данными по скорости передвижения. В этом было преимущество проекта. Если другие импровизированные машины использовали готовые шасси, будущий ХТЗ-16 получал специальное шасси. Понятное дело, что всё равно эрзац, но хотя бы измененный под новую задачу.

Постановление ГКО №219сс явно показывает, что ХТЗ-16 предполагался временным явлением. Вот только идея организовывать выпуск двух боевых машин на одном заводе стал большой ошибкой

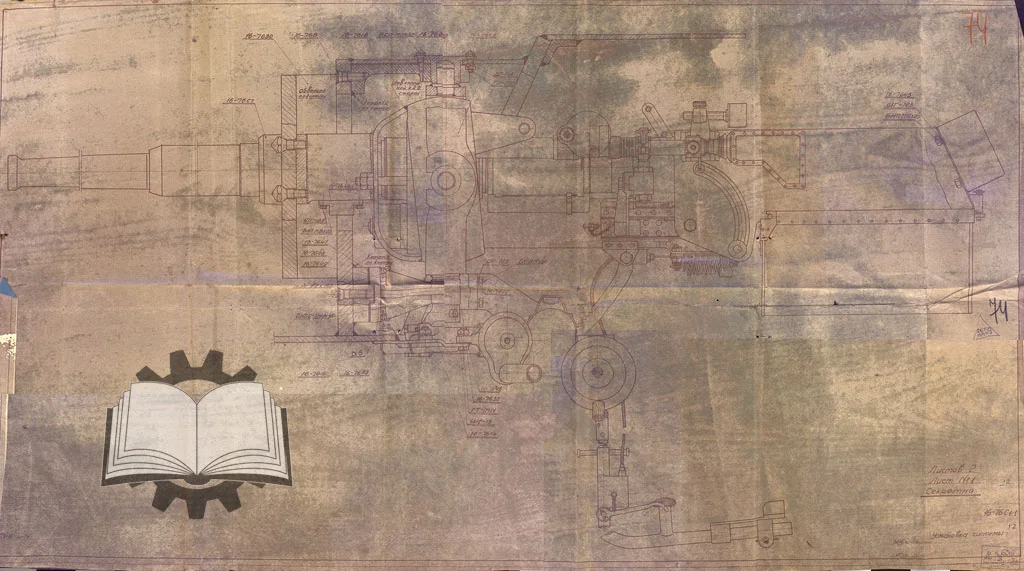

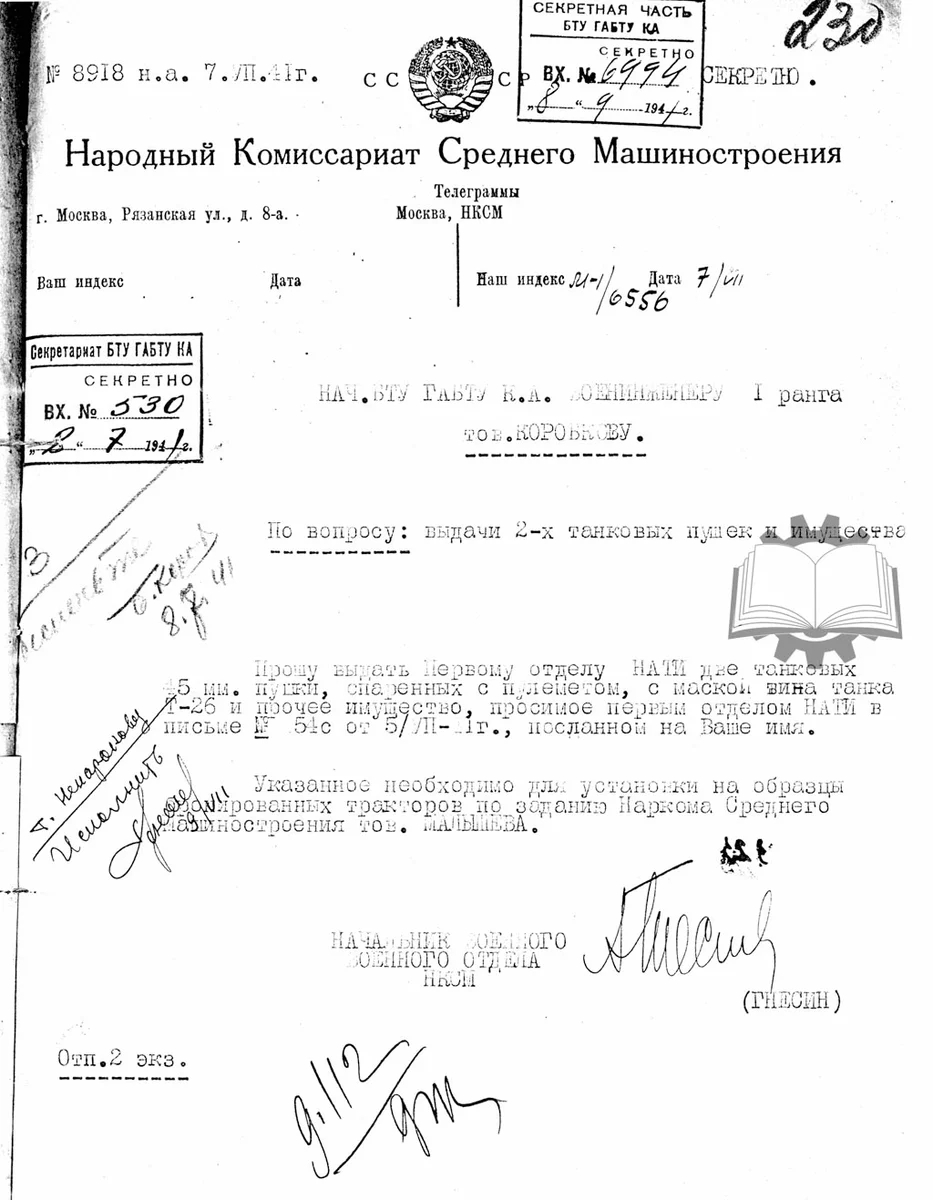

Еще одним тонким моментом является то, что работы по ХТЗ-16 начались задолго до постановления ГКО №219сс. Кто именно стал изначальным инициатором создания трактора, вопрос открытый, но уже в начале июля 1941 года в переписке указывается «задание В.А. Малышева». Нарком среднего машиностроения активно участвовал в организации разработки и производства машины. В НАТИ работы по созданию бронетрактора возглавил В.Я. Слонимский, создатель СХТЗ-НАТИ и СТЗ-5, он же вел работы и по созданию сменщика СТЗ-5. Одну из ведущих ролей играл Е.Г. Попов, который, вместе со Слонимским, активно занимался тракторной тематикой, также в работах принимали участие А.М. Черепин и А.В. Сапожников. Со стороны ХТЗ работы возглавил главный конструктор М.С. Сидельников, позже создатель знаменитого ДТ-54 (последний имел к будущему ХТЗ-16 прямое отношение). Ведущая роль в разработке ХТЗ-16 отошла к НАТИ, где сначала подготовили эскизный проект машины. При этом там ориентировались на установку вооружения танка Т-26, как наиболее распространенную и освоенную.

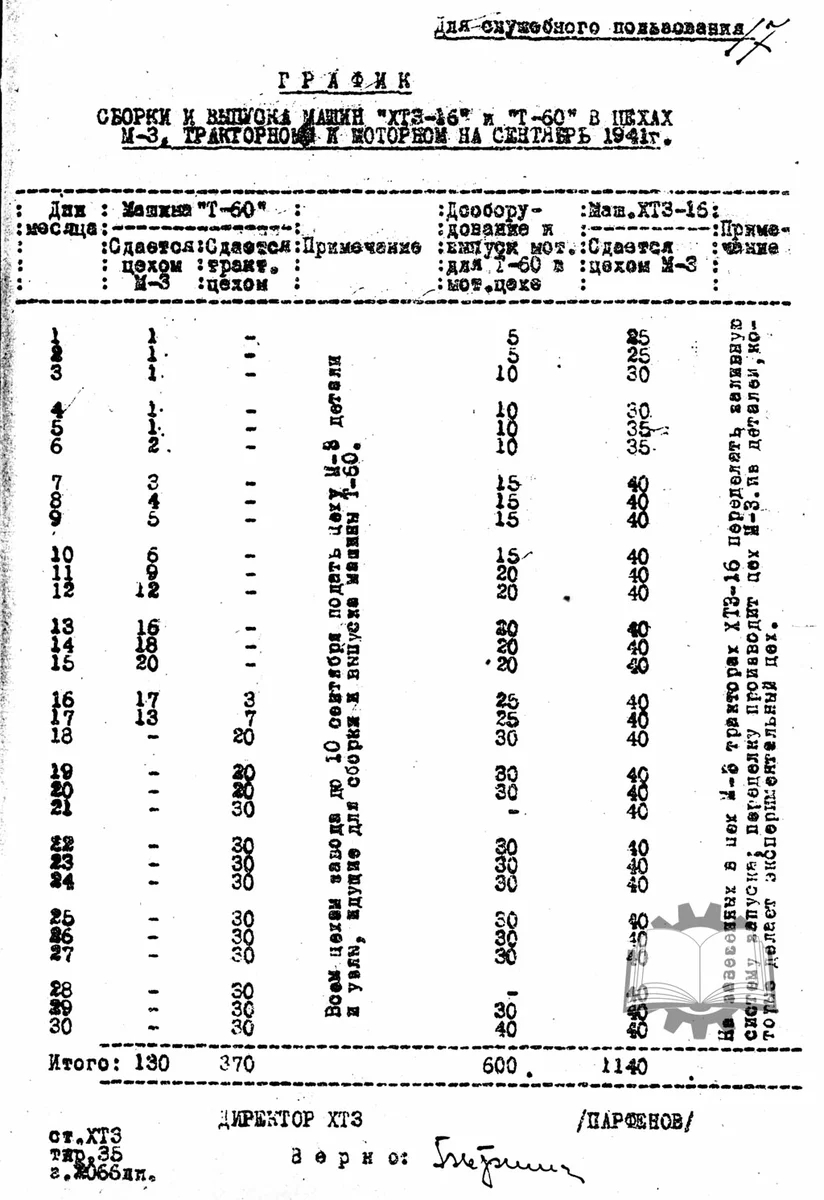

К 20 июля, когда было подписано постановление ГКО №219сс, эскизный проект бронетрактора был уже готов. И вот тут случилась ситуация, которая во многом усугубила ситуацию. Дело в том, что в тот же день было подписано постановление ГКО №222сс «Об изготовлении 10 тысяч легких танков». Согласно ему, на ХТЗ-16 организовывалось производство малых танков Т-60, при этом сначала в серию запускался бронетрактор, а далее танк. В случае с Харьковом решение откровенно ошибочное. Во-первых, машина для завода была абсолютно новой, более того, не существовавшей в металле. Во-вторых, не совсем понятно, о чем думали наверху, когда на одно предприятие свалили сразу два типа боевых машин, изначально вообще не пересекающиеся. Для понимания сути проблемы, в случае с Ижорским заводом производство бронированных грузовиков одобрили с условием, что оно не будет мешать выпуску основной продукции. Тут же, на пустом месте, создали конкурентную борьбу. Больше того, было очевидно, какую машину выберет завод в качестве приоритетной. Поэтому не стоит удивляться тому, что происходило далее, и почему производственный график выглядел далеким от реальности.

Изначально предполагалось, что уже в июле 1941 года будет сдано 50 бронетракторов, но имелся целый ряд факторов, который препятствовал такой скорости его освоения. Главным сдерживающим фактором, как не странно прозвучит, являлся жесткий контроль темы ХТЗ-16 сверху. В Одессе тракторы переделывали безо всяких утвержденных проектов, в Харькове же только по шасси предстояло переделать 27 чертежных групп. Согласно спецификации, переделке подверглось 349 деталей. Кроме того, добавлялось 5 новых чертежных групп: корпус (131 деталь), установка системы (50 деталей), смотровые приборы (96 деталей), укладки (55 деталей) и щитки (4 детали). Итого еще 336 деталей. Над заводом дамокловым мечом висел вопрос запуска в серию Т-60, поэтому пришлось заниматься унификацией двух машин. На всякий пожарный, документацию по Т-60 (060) завод №37 закончил только 28 июля 1941 года, после чего стал рассылать на заводы. В таких условиях как-то наивно ожидать исполнения сроков. При этом сам ХТЗ к вопросу производства бронетракторов отнесся очень серьёзно. По состоянию на 18 августа уже имелось 329 шасси, без гусениц и электрооборудования, но под конец месяца число готовых, в разной степени, шасси ХТЗ-16 достигло 1037. Но — на тот момент сдали всего один опытный образец, который прошел полигонные испытания.

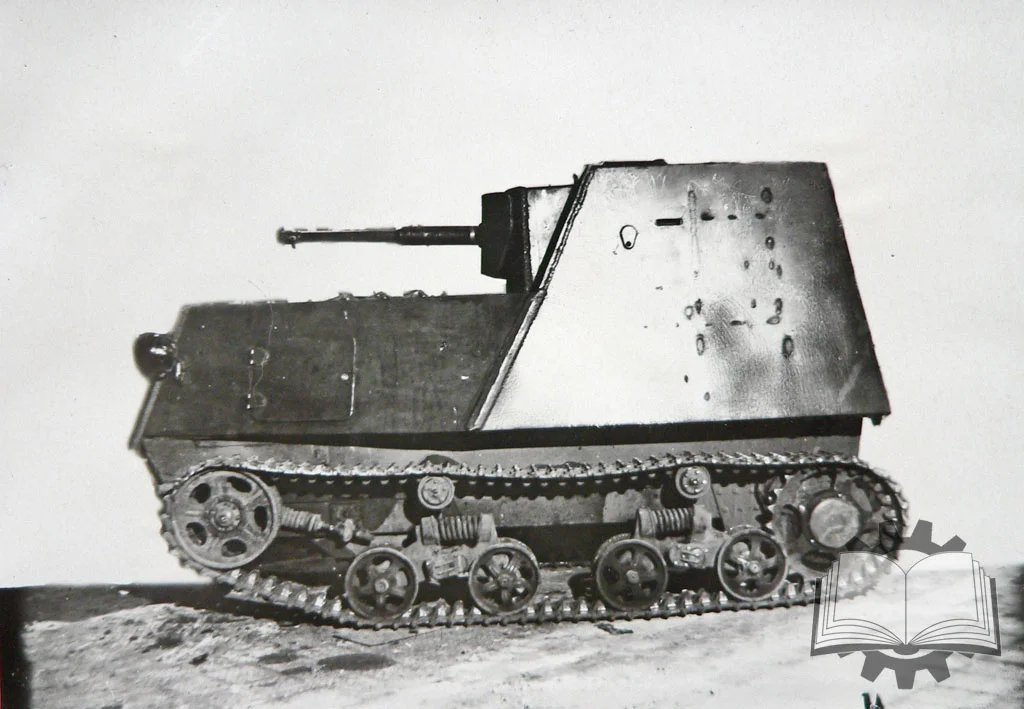

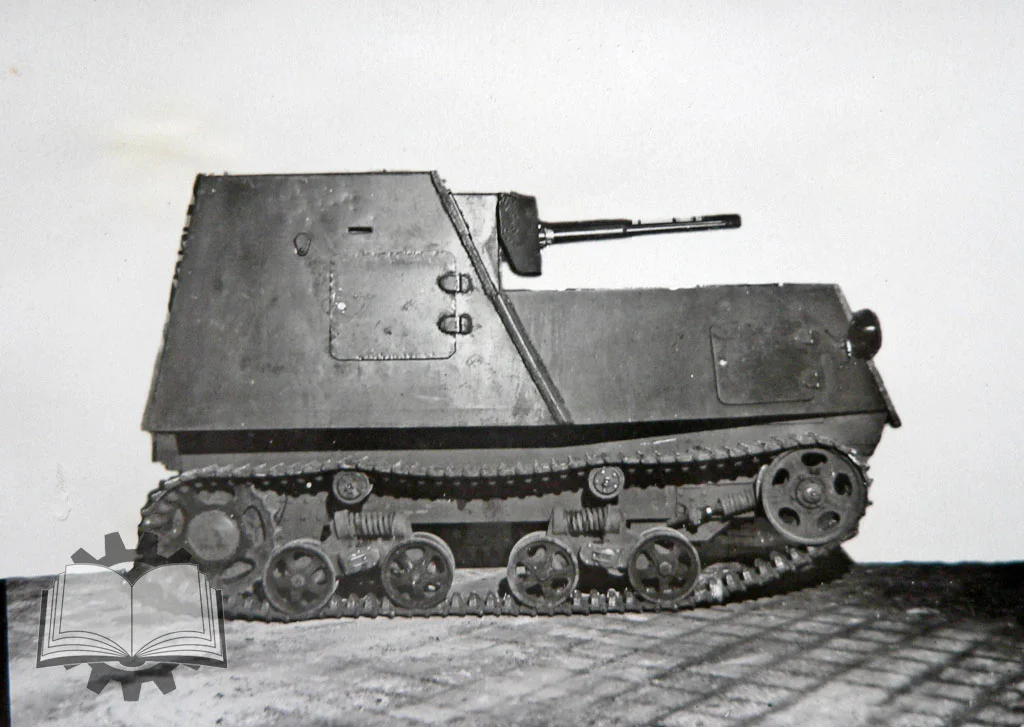

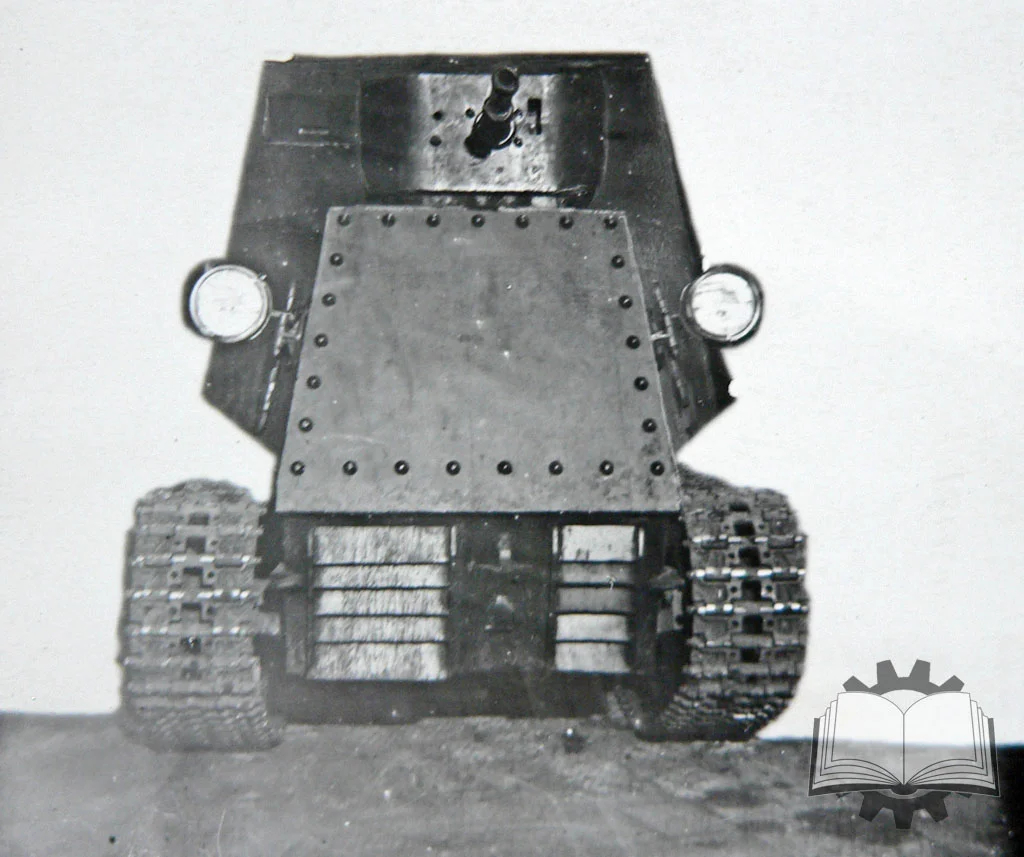

Собирали опытный образец в ситуации, когда пришлось импровизировать. По этой причине «полноценным» его можно назвать условно. Толщина бортовой брони составляла 10 мм вместо 13, а сам корпус собирался из неброневой стали. Нередко можно слышать оценку ХТЗ-16 как эрзац-САУ, но в ГАБТУ КА его считали эрзац-танком. Это же можно заметить и по дальнейшему распределению выпущенных машин. Естественно, что боевые характеристики машины выглядели явно хуже обычного танка. Боевая масса ХТЗ-16 достигала 8,6 тонн, и это при форсированном моторе мощностью 58 лошадиных сил. В ходе испытаний танк разгонялся до 17-18 км/ч по шоссе, и 8-9 км/ч по проселку. В ходе ходовых испытаний наблюдался перегрев силовой установки, это оказалось связано и с не самой лучшей проработкой системы охлаждения. Впрочем, представители завода отмечали, что часть испытаний проводилось в условиях сложной местности, это влияло и на скорость, и на тепловой режим. Влияла на тепловой режим и жаркая погода. В ходе испытаний, которые проводились в период с 12 по 28 августа 1941 года, температура воздуха гуляла в пределах 20-28 градусов. По их итогам бронетрактор преодолел 470 километров. Комиссия выявила 22 пункта недостатков, которые требовалось устранить на серийных машинах. Впрочем, особое мнение представителей ГАБТУ КА четко говорило о том, что думали «танкисты» насчет ХТЗ-16. Там считали, что бронетрактор является не более чем временной мерой, а ХТЗ должен в кратчайшие сроки освоить выпуск «полноценных» танков, то есть Т-60.

Откровенно говоря, происходившее вокруг ХТЗ можно охарактеризовать как «отрыв от реальности». Во-первых, само по себе решение об организации выпуска совершенно новых танков на заводе, никогда их не производивших, выглядело крайне наивным. Особенно в условиях приближающегося к Харькову фронта. Во-вторых, проведение испытаний в период до 28 августа, при том, что на фронте творилась беда — это саботаж. Иначе назвать никак. Тут либо шашечки, либо поехать. Туда, куда ГАБТУ КА и прочие организации свой нос засунуть не смогли, вопрос решали гораздо быстрее. Особенно это хорошо видно по Ижорскому Заводу, который свои броневики ПБ и ЗП делал по заказу Военного Совета фронта. А ему, в свою очередь, было откровенно плевать, что там за программа испытаний, или какие ГАБТУ рисует тактико-технические требования. Да, эрзацы, зато много. Наконец, по поводу «полноценных танков» можно только улыбнуться. ХТЗ-16 было далеко не так плох, как это изобразили в отчете. Да, полноценным танком его назвать сложно, но и Т-60, будем честными, был такой же временной мерой. Причем у ХТЗ-16 хотя бы имелась 45-мм пушка, да и броня 30 мм, а не 20, как у Т-60. Не говоря уже о том, что реальное производство Т-60 началось с октября 1941 года.

То, что решение выпускать одновременно ХТЗ-16 и Т-60 в Харькове было стратегической ошибкой, хорошо показывает и ситуация с корпусным производством. Согласно постановлениям ГКО, смежниками по обоим машинам выступали Ворошиловградский и Ново-Краматорский заводы. Так вот, к 1 сентября 1941 года они не подали ни одного корпуса. Дело было в производственных проблемах, посему первые 33 бронетрактора пришлось делать с корпусами из неброневой стали. А дальше, когда производство уже наладили, время стало неумолимо тикать. И вот тут решение по двум типам машин сыграло ключевую роль. Вместо ХТЗ-16, который имел гораздо более простой корпус, заводам пришлось делать корпуса и башни для двух типов танков. Причем Т-60 получался сложнее. Итог вполне ожидаемый. К 14 сентября 1941 года на территории ХТЗ находилось 1528 шасси, из них 717 без гусениц, 1334 без баков и 1304 без электрооборудования. Танков же сдали 36 штук, из них с полноценными корпусами всего 3 штуки. В общей же сложности ХТЗ смог сдать 142 бронетрактора. Винить в такой ситуации НКСМ и ГАБТУ могут только сами себя. Вместо того, чтобы организовывать выпуск Т-60 там, где оно не пересекалось (или почти не пересекалось) с другими машинами, они запороли выпуск обоих танков, при этом, до самого конца, давили на Харьков, требуя выпускать Т-60. Стоило ли оно того, при условии, что по итогам ХТЗ сдал аж 7 Т-60, вопрос риторический. И это отнюдь не послезнание. История выпуска Т-60 на заводе №264, куда, кстати говоря, уехала часть производства ХТЗ, отличное тому подтверждение. Специфика Т-60 была в том, что основные агрегаты делались совсем другими заводами, а далее требовалась сборочная площадка. При размерах и массе танка судоверфь справилась с заданием ничуть не хуже, чем тракторный завод. Вот и возникает закономерный вопрос, что было важнее — амбиции ГАБТУ КА, не нужные в столь тяжелой ситуации, или пара-тройка сотен «лишних» бронетракторов, которые ХТЗ мог сдать, помимо упомянутых 142 штук.

В ГАБТУ КА еще не учитывали тот факт, что между выпуском и получением матчасти проходило время. Т-16, так ХТЗ-16 именовали в войсках, первыми получила 12-я танковая бригада. Но это по документам: завод отчитался, что сдал 14 танков, а 23 сентября 1941 года бригада пишет в боевом донесении, что они еще не получены. Только с конца месяца бронетракторы начинают действовать в составе бригады, участвуя в боях за Красноград. Фактически ХТЗ-16 в бой пошли с самого конца сентября, при этом 8 машин ушло в 14-ю танковую бригаду, 1 в 13-ю танковую бригаду, 5 в 7-ю танковую бригаду. Больше всего ХТЗ-16 ушло в 133-ю танковую бригаду. Согласно документам, туда ушло 36 машин данного типа, впрочем, сколько там оказалось реально, вопрос интересный. Как показывает практика, часто заводские отправки и реальность несколько не пересекаются друг с другом.

Естественно, что наиболее массово ХТЗ-16 (Т-16) активно применялись частями, которые сражались за Харьков, либо в его окрестностях. Соответственно, и «ареал» применения бронетракторов в основном ограничивался Юго-Западным фронтом. Вместе с тем, в истории ХТЗ-16 не всё так просто. Например, обладавшая наибольшим числом этих боевых машин 133-я танковая бригада действовала в составе 13-й армии, а далее уже в составе 3-й армии. Оперативно это тоже ЮЗФ, но севернее. В ходе боевых действий бронетанковые части армии периодически пополнялись за счет друг друга, что привело к одной забавной истории. Согласно «каноничной» версии, последние Т-18, они же МС-1, воевали в составе 150-й танковой бригады. А на самом деле… да, всё верно, это были Т-16. Появились они там по итогам пополнения матчасти, причем первый из них состоялся еще в конце октября 1941 года. Так что чуда не произошло: вместо МС-1 в составе 150-й танковой бригады действовали бронетрактора.

Продолжали присутствовать ХТЗ-16 в составе частей Юго-Западного Фронта и в 1942 году. При этом иллюзий по поводу боевых качеств бронетракторов там не испытывали. Например, всё та же 150-я танковая бригада 28 января 1942 года имела в своём составе 2 бронетрактора. Двигаясь своим ходом, они от подразделений бригады отстали и быстро исчезли из донесений. Т-16 весной 1942 года почти исчезли из донесений фронта, вместе с тем, какие-то машины еще успели по воевать в ходе неудачного контрнаступления под Харьковом и оборонительных боев лета 1942 года. На этом использование ХТЗ-16 как боевых машин закончилось окончательно. Впрочем, основная фаза их применения закончилась гораздо раньше — в конце 1941 года. Совсем другой историей является использование шасси ХТЗ-16 как тракторов, о которой есть смысл поговорить в отдельном материале.

Ныне оригинальных ХТЗ-16 не сохранилось. Существует несколько рам этих тракторов, которые есть в частных коллекциях. Впрочем, скорее всего, в прошлой жизни они скорее были немецкими тракторами, которые стоили в Харькове из задела. Кроме того, для музейного комплекса УГМК была изготовлена реплика такого бронетрактора, отчасти автор материала имеет к ней отношение. Хотя бы в таком виде ХТЗ-16 можно видеть в музее. Эта машина оказалась своеобразной лакмусовой бумажкой. Да, явно хуже обычного танка, ХТЗ-16 был скорее нужен для восполнения количественного пробела. В ГАБТУ КА и НКСМ совершили ошибку, поставив отчасти на качество. В случае с эрзац-машинами это далеко не самое правильное решение. Итогом стало то, что ХТЗ-16 почти никак не сработали. Будь их хотя бы четверть от задуманного плана, определенные проблемы они вполне могли создать. Самоходная противотанковая пушка с не самой тонкой броней всё же лучше, чем ничего.

Список источников:

- ЦАМО РФ

- РГАСПИ

- Фотоархив автора

- eBay