Возможность альтернативной Цусимы, или Капля камень точит

Содержание:

Предисловие

Основные положения данного текста были сформированы около полугода назад – по горячим следам работы коллеги Андрея о мифах Цусимы. Однако по ряду причин всё это время они пребывали в скорее «мыслительно-черновом» варианте, и только приближающаяся годовщина, пожалуй, самого трагического в истории отечественного флота сражения заставила меня мобилизоваться и перенести «на бумагу» накопившиеся соображения.

Но прежде чем приступить к их изложению, считаю нужным остановиться на некоторых моментах.

Во-первых, хотя прочитанные мною в юности «Порт-Артур» Степанова и «Цусима» Новикова-Прибоя и предопределили на многие годы вперед нешуточный интерес к военной истории и особенно к флоту, но признаюсь честно, что какого-то особого интереса непосредственно к русско-японской войне я никогда не проявлял. К собственному удивлению наиболее «капитальными» книгами по истории той войны для меня стали альтернативы о «Варяге»-победителе Дойникова, а в большей степени даже ее «издание второе, переработанное и дополненное» Борисычем. Нет, конечно, отдельные статьи о Порт-Артуре или кораблях полноправных историков я читал, но тем не менее ни в коей мере я даже не пытаюсь позиционировать себя как «знатока» рассматриваемых событий. И, несмотря на то, что перед написанием статьи автору пришлось-таки проштудировать «широко известные в узких кругах» «цусимские форумы», основным источником первое время была статья о Цусимском сражении из «Википедии» (позже, разумеется, «подтянулись» работы Грибовского и других авторов, но не отметить вклад «Википедии» нельзя, благо статья о Цусиме там на несколько голов выше, например, статьи о бое в Желтом море). В общем, как говорится, «не стреляйте в пианиста – он играет как умеет».

Во-вторых, следует повторить роль статьи коллеги Андрея о мифах Цусимы. Предлагаемый сегодня материал во многом начинался с того, что несмотря капитальность работы Андрея, после ознакомления с его текстом вопросов об итогах сражения и его «точках ветвления» не только не уменьшилось, а наоборот возросло. В этом отношении данный материал отчасти волей или неволей будет содержать некоторые элементы полемики с Андреем. В основном, из-за того, что предпринятая им попытка оправдать «боярина Зиновия», на мой взгляд, так и не ответила на вопрос: «если всё так хорошо, то почему всё так плохо?», в том смысле, что если Рожественский делал всё правильно, то почему поражение русской эскадры стало столь разгромным?

В-третьих, довольно долго (вернее – почти всегда) разгромное поражение русской эскадры в Цусимском сражении я считал предопределенным, а сам ход битвы – безальтернативным. И только затронутая коллегой Андреем тема «петли Того» позволила мне увидеть возможность провести бой по-другому.

В четверых, хотелось исследовать вопрос возможности иных итогов сражения применительно именно к реальным условиям, в которых оказались русские моряки в те тяжелые майские дни. Никаких «вселенцев»-«попаданцев», заранее построенных дредноутов или «провалившихся во времени» советских эскадр.

Конечно, хотелось бы исправить ситуацию и с переувлажненным пироксилином в снарядах Второй эскадры Тихого океана, и чрезмерно тугими взрывателями, и с неудачной защитой боевых рубок, но будем исходить из того, что было по факту. Тем более, что исправление ситуации со снарядами вряд ли возможно без послезнания.

Итак, представим, что где-нибудь на рейде Камранга адмирал З.П. Рожественский, спускаясь по трапу, оступился и, ударив голову, лежал у себя в каюте в ожидании того, как врач сменит повязку. А пока врач собирал бинты да склянки, Зиновий Петрович думал, думал о грядущих событиях и, наконец, посмотрел на некоторые привычные нам вещи несколько под иным углом…

Снова к вопросу о скорости

Большинство попыток рассмотреть альтернативную версию Цусимского сражения неизменно связано с вопросом о том, какую скорость могли развить русские корабли в тот роковой майский день. Однако, рассмотрение данного вопроса, проведенное коллегой Андреем, не смотря на обилие привлеченных источников, на мой взгляд (подчеркну этот момент), не является в полной мере объективным и полученные коллегой Андреем выводы в той или иной степени подогнаны под им под заранее поставленную цель – оправдать «боярина Зиновия».

Ключевыми показаниями о предельно возможной скорости русской эскадры коллега Андрей считает слова самого адмирала Рожественского, сказанные им на суде: «14-го мая новые броненосцы эскадры могли бы развивать до 13½ узлов хода, а прочие от 11½ до 12½. Крейсер «Олег», с поврежденным в Кронштадте цилиндром, стянутым обоймой, мог по нужде идти 18 узлов, с тревогой, однако, за целость машины. Крейсера «Светлана», «Аврора», «Урал» и «Алмаз» могли иметь также 18-ти узловой ход, причем «Алмаз», как всегда, рисковал бы целостью своих паровых труб. Крейсера «Жемчуг» и «Изумруд» могли делать короткие переходы по 20 узлов при огромном расходе масла. Крейсера «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах» имели предельную скорость 13 узлов». Учитывая кто именно был обвиняемым на том судебном процессе, было бы в высшей степени удивительно, если бы Зиновий Петрович сказал что-то вроде: «Вы знаете, в моем подчинении была эскадра отличных кораблей, способных развивать ход 16 – 18 узлов, и только из-за моей тупости эскадра плелась 9-узловым ходом, в результате чего японцы нас расстреляли как в тире, несколько тысяч человек погибло, Россия проиграла войну и лишилась флота».

Но если рассмотреть ситуацию по кораблям в отдельности, то заявленные Рождественским значения выглядят весьма сомнительно.

Сначала рассмотрим те данные, которые привел в своей статье коллега Андрей. Эскадренные броненосцы «Князь Суворов» и «Император Александр III» – «могли рассчитывать на 15-16 узлов». Про «Бородино» сказано весьма витиевато. В одном месте: «уже при 12 узлах начинали греться эксцентрики и упорные подшипники», в другом: «на броненосце «Бородино» при уходе с Балтики при скорости 15 узлов недопустимо грелись эксцентрики, но потом этот недостаток вроде бы был исправлен». Про броненосец «Орел» сказано еще более «сфероконически в вакууме»: «не был уверен в своей машине». О «великовозрастных» кораблях русской эскадры приводятся следующие данные: «во втором отряде броненосцев — «Наварин» не мог развивать более 12-ти, а третий отряд имел предельную скорость в 11½ узлов, головные броненосцы, в сомкнутом строю, не имели права держать более 10 узлов».

Однако, если обратиться к другим работам, то можно найти существенные отличия в значении скорости русских кораблей.

Например, в «Морской коллекции» №6 2010 г. «Корабли Русско-японской войны. Российский императорский флот. Вторая эскадра Тихого океана» про броненосец «Сисой Великий» указывается следующее: «В дневном бою получил значительные повреждения – возник большой пожар, из-за подводных пробоин корабль сильно сел носом, имел крен на левый борт, скорость снизилась до 12 уз». Там же про броненосец «Император Николай I» находим следующее: «Ночью шел во главе эскадры, выключив прожектора и отражая минные атаки, скорость 12 уз».

Про крейсер «Дмитрий Донской» в книге В.Ю. Грибовского «Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского» указано следующее: «Снятие и пересадка людей вместе с уничтожением миноносца задержали «Дмитрий Донской» на 5 часов и лишили его шансов достичь Владивостока. Около 16 час. 30 мин. на подходах к о. Дажелет крейсер был обнаружен японцами. Полный ход корабля не превышал 13–13,5 уз., уйти он не мог и выдержал двухчасовой неравный бой с шестью крейсерами, который продолжался почти до темноты».

Как видно, скорость в 12 – 13 узлов (а то и меньше), указанная адмиралом Рожественским (а вслед за ним повторенная и коллегой Андреем) якобы по отношению к кораблям ПЕРЕД боем, по другим источникам была продемонстрирована кораблями уже получившими обширные повреждения и затопления в результате боя.

Ту же «пикантность» в выборе времени для «взятия показаний» о скорости кораблей мы видим и в цитатах, приведенных коллегой Андреем в комментариях. «Например, старший офицер «Орла» Шведе показывал Следственной комиссии: «Идя в отряде, ночью с 14 на 15 мая, за адмиралом, видели, что скорость отряда не превышала 12 — 13 узлов, каким ходом «Орел» мог идти без крайнего напряжения». … Любимый многими Костенко показывал: «Так как, за ночь выяснилось, что отряд не может идти скорее 12 — 13 узлов».».

И далее: «Интересно отзывался командир «Апраксина» о своем броненосце: «15 числа ход «Апраксина» был 11 узлов, несмотря на то, что машины работали 110, а иногда и 115 оборотов; такой плохой ход был потому, что носовое отделение броненосца было затоплено и он сильно буровил воду; думаю, что, не имея затопленного носового отделения, он мог бы дать до 12 узлов».».

Пикантность же заключается в том, что данные свидетельства приводятся для защиты версии о том, что днем 14 июня русская эскадра не могла идти быстрее той скорости, с которой её вёл «сделавший всё правильно» адмирал Рожественский.

По крейсерам также можно найти данные о более высоких значениях возможной скорости в сравнении с теми, которые приписал им Рожественский на суде. Например, про крейсер «Олег» на «Цусимских форумах» встретил такой диалог: «По словам Зиновия, Олег не мог давать больше 20, «имея лопнувший цилиндр».» и ответ «И это много. Богатырь согласно Егорьеву давал 19 узлов. Вряд ли какой-либо из японских крейсеров смог бы дать столько».

Про крейсер II ранга «Изумруд» пишут следующее: «…увидев в 10:34 сигнал своего флагмана о сдаче, форсировал ход до 21,5 узлов, проскочил между 1-м и 2-м японскими боевыми отрядами и ушёл в направлении Владивостока, ставя при этом радиопомехи переговорам японских кораблей. 6-й боевой отряд пытался его преследовать, но старые и тихоходные крейсера отстали и в 14:00 прекратили погоню. «Изумруд» длительное время поддерживал высокую скорость, в результате часть оборудования машин вышла из строя и скорость упала до 15 узлов». Понятное дело, что длительное форсирование привело к поломке, но ведь никто и не требует от «Изумруда» весь бой 14-го мая провести на 21,5-узловой скорости.

Так с какой же скоростью русские корабли могли вступить в бой днем 14 мая 1905 года?

Очевидно, что требовать положенных «по пачпорту» 17,5 – 18 узлов от новых броненосцев и 14 – 16 узлов от их более старших коллег, а также 20 узлов от «Авроры» и 23 узлов от «Олега» с «камушками» после многомесячного перехода было абсолютно невозможно. Тем не менее и представлять Вторую эскадру Тихого океана когортой инвалидов, способных дать только те 9 узлов, с которыми «боярин Зиновий» повёл их в бой, тоже не следует.

Полагаю, можно предположить, что новые броненосцы (4 «бородинца» и «Ослябя») могли развить скорость 15 – 16 узлов, при этом в составе отряда они могли идти скоростью до 14 – 15 узлов. Отрядная скорость старых броненосных кораблей гарантированно обеспечивалась величиной 12 узлов. Бронепалубные крейсера «Олег», «Аврора», «Светлана» и «Алмаз» могли развивать скорость до 18 узлов, а «Жемчуг» и «Изумруд» могли кратковременно форсировать машины до 20 – 21 узла.

Отдельный вопрос – каков должен быть запас скорости у кораблей, чтобы они могли действовать в составе отряда? Коллега Андрей пишет, что скорость отряда должна быть «всегда на узел-полтора ниже наибольшего у самого тихоходного корабля соединения». На мой взгляд, использование термина «всегда» здесь вряд ли уместна. Во-первых, запас скорости должен быть пропорционален скорости: на 10 узлах это будет одна величина, на 20 узлах – другая, на 30 узлах – третья. И мне кажется, что при 9 узлах русской эскадры иметь запас в 1,5 узла на маневрирование – это слишком. Во-вторых, недостаток запаса скорости может быть скомпенсирован величиной интервала между кораблями: боишься врезаться во впередиидущий мателот – держи дистанцию больше. В-третьих, чтобы не терять много на запасе в скорости для движения в составе отряда, следует соответствующим образом расставить корабли в отряде. Например, если не важна скорость, а главенствует задача целостности строя, то наиболее тихоходный корабль следует поставить в голову отряда. Тогда позади идущие корабли будут иметь запас скорости. Если же стоит задача прорыва отряда, то тихоходные корабли лучше ставить в конец колонны и быть готовым пожертвовать отставшим ради сохранения остальных.

Так что в условиях прорыва, подобных Цусимскому, для эскадры, способной двигаться в пределах 10 – 14 узлов, представляется целесообразным иметь около 0,5 узла запаса относительно самой тихоходной единицы.

Таким образом, можно считать, что если бы не транспорты, о которых будет сказано отдельно, то русская эскадра вполне могла идти на прорыв со скоростью 12 – 13 узлов. При этом новые броненосцы при необходимости могли на несколько часов развить скорость до 14 – 15 узлов, бронепалубные крейсера I ранга – до 18 узлов, «камушки» – до 20 – 21 узлов. Подобная градация кораблей по скорости создает предпосылки несколько изменить строй русской эскадры.

Упрячь коня и трепетную лань

Если посмотреть на строй, составленный адмиралом Рожественским в тот роковой день, то с точки зрения придания отрядам и кораблям максимально возможной скорости, да и вообще ролей кораблей в бою, к «боярину Зиновию» обнаруживается целый ряд вопросов.

Быстроходный «Ослябя» (уже без адмирала на борту, вернее, с покойным, но никем не замененным адмиралом на борту) ставится во главе тихоходного 2-го отряда броненосцев. И это при том, что Новиков-Прибой считал, что «Ослябя» вообще мог возглавить отряд крейсеров. Тихоходный «Дмитрий Донской», напротив, поставлен в один строй с куда более шустрыми «Олегом» и «Авророй». Вполне способная составить пару «Авроре» «Светлана» отправлена охранять транспорты. Наиболее быстрый «противоминоносный» козырь в лице «Жемчуга» и «Изумруда» раздроблен на роль «эвакуаторов» флагманов, с которой вполне бы справился «Алмаз» или та же «Светлана». Эсминцы вообще раздерганы так, что в бою вообще не понятно, что от них можно требовать. Ну, кроме эвакуации «их превосходительств», разумеется.

Увы, истинные причины распределения «ролей» между кораблями и их отрядами во Второй эскадре Тихого океана – это тема отдельная и весьма печальная, если не сказать позорная. «2-я эскадра «была разделена на отряды больше для удобства адмиралов, чем требованиями морской тактики и здравого смысла». Наши флотоводцы следовали привычным порядком, и на боевую организацию эскадры исключительное влияние оказал возраст командиров… Миноносцы не были объединены в один отряд под началом крейсеров 2 ранга, потому что «большинство командиров миноносцев было старше и опытнее командиров «Жемчуга» и «Изумруда»… командиры не любили адмирала и иронически относились к флаг-капитану, те, в свою очередь, питали к ним враждебную пренебрежительность, считая чуть ли не помехой их великим планам, почему все приказы и инструкции измышлялись самим адмиралом или штабом, без участия флагманов и командиров… Командир миноносца «Грозный» капитан 2 ранга К.К.Андржеевский также подтверждает «цензовую» причину тактического построения эскадры: «Старший из всех командиров миноносцев капитан 2 ранга Шамов был назначен начальником 2-го отряда, начальником же 1-го отряда капитан 2 ранга Баранов, вследствие чего в 1-й отряд были назначены миноносцы, командиры которых были моложе Баранова, а во 2-й отряд — старшие Баранова командиры»…»

Но неужели нельзя было разделить корабли сообразно их тактическим возможностям?

О предпосылках к разделению эскадры на отряды, способные действовать самостоятельно, но по единому заысмлу приведу цитату из примечания к статье о Цусиме в «Википедии»: «Даже в старой доброй линейной тактике парусных кораблей XVIII века предполагалось разделение флота на три примерно равные по численности эскадры, каждой из которых дозволялась определённая самостоятельность манёвра. Начальник же оперативного отдела штаба эскадры пишет: «Образуется линия нашей кордебаталии — 12 броненосных кораблей». То есть вся эскадра — одна кордебаталия. Ни эскадры авангарда, ни арьергарда, ни знаменитых ушаковских «эскадр кайзер-флага»!»

Что предлагается? Если брать тот состав эскадры, в котором адмирал Рожественский привел ее к Цусимскому проливу, то эскадру предлагается разделить на 5 отрядов. Первый – это новые броненосцы, включая «Ослябю». Второй – это старые броненосцы. Третий – это бронепалубные крейсера I ранга, способные развить 18-узловую скорость. Четвертый – это «камушки» и эсминцы. Пятый – это тихоходные броненосные крейсера, охраняющие транспорта, и собственно транспорта, крейсерами охраняемые. Плюс несколько отдельных кораблей для разведки и/или эвакуации флагманов.

Такая эскадра (под вопросом – отряд транспортов, но о нем – будет сказано отдельно) сможет гарантированно идти на прорыв со скоростью 12 узлов. При этом в случае необходимости 1-й отряд броненосцев сможет совершить самостоятельный маневр, развивая скорость до 14 узлов минимум. Отряд легких сил сможет выполнять задачи на скорости до 18 узлов, при этом он может быть разделен на два отряда (первый – это «Олег», «Аврора» и «Светлана», второй – «Жемчуг», «Изумруд» и эсминцы) и сыграть в «молот и наковальню».

По кораблям получим следующее.

Во-первых, включить «Ослябю» в состав 1-го отряда броненосцев. Основанием для этого, помимо появления возможности маневра отрядами в бою, можно считать и смерть адмирала Фелькерзама – дабы в бою не потерять управление эскадрой, которая бы исполняя приказ, изданный самим же Рожественским, в случае выхода из строя флагманов 1-го отряда стала бы ожидать команд от несуществующего адмирала 2-го отряда (если уж так не хочется расстраивать всю эскадру фактом смерти адмирала, то тело покойного можно было перегрузить на один из плавучих госпиталей и поднять на нам флаг адмирала, сделав вид, что адмирал просто серьезно болен).

Во-вторых, убрать из 2-го отряда броненосцев крейсер «Адмирал Нахимов», переведя его в отряд броненосных крейсеров, охраняющих транспорты.

В-третьих, убрав из 2-го отряда «Ослябю» и «Нахимова», включить в его состав броненосцы «Император Николай I», «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин» и «Адмирал Ушаков».

В-четвертых, крейсерский отряд разделить на два. В первом сосредоточить скоростные бронепалубные крейсеры: «Олег», «Аврора», «Светлана», «Жемчуг» и «Изумруд». Во втором иметь тихоходные броненосные крейсеры «Адмирал Нахимов», «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах». При этом отряд скоростных крейсеров совместно с большей частью эсминцев держать самостоятельным отрядом с неподбойного борта главных сил для отражения атак миноносцев противника или добивания поврежденных японских кораблей. Тихоходные же броненосные крейсера держать для охраны транспортов: многочисленные скорострельные 152-мм и 120-мм пушки «Дмитрия Донского» прекрасно пригодятся для отражения атак японских миноносцев, а многочисленные 8-дюймовые пушки «Нахимова» в совокупности с хорошим бронированием всех трех кораблей сделают малоэффективной даже атаку крейсеров противника.

В-пятых, забрав у флагманских броненосцев «камушки» и эсминцы, сведя их в самостоятельный отряд легких сил, дать им замен только по одному эсминцу на флагман («Громкий» и «Грозный» – как обладающие наименьшим числом торпедных аппаратов при равном с остальными эсминцами водоизмещении: лишняя взрывоопасная гадость при перевозке адмирала не нужна, а отряду легких сил дополнительные готовые к применению торпеды не помешают), а также один на двоих крейсер «Алмаз». Обладающий большей площадью борта «Урал» во время боя, вероятнее, лучше держать в отряде транспортов.

Что это даст?

Во-первых, появляется существенный шанс спасти «Ослябю», а вместе с ним – избежать падения духа русских экипажей в самом начале боя. Перевод «Осляби» из головы 2-го отряда в хвост 1-го отряда давал шанс выжить самому «Ослябе» в начальный момент боя, прежде всего, из-за тактики японцев, сосредотачивающих свой огонь именно на головных кораблях русских отрядов.

Вот как описан этот момент в «Википедии»: «В 13:52 японцы открыли ответный огонь (тремя минутами позднее, чем ЭБ «Суворов» — после того, как четыре из шести кораблей 1-го боевого отряда уже легли на новый курс). Сначала четыре японских ЭБ вели сосредоточенный огонь по ЭБ «Суворов» (флаг Рожественского), а БКР «Ниссин» и БКР «Касуга», при прохождении ими точки поворота, — по ЭБ «Ослябя» (флаг Фелькерзама). 2-й японский боевой отряд вице-адмирала Х. Камимуры открыл огонь по ЭБ «Ослябя», кроме двух замыкающих, БКР «Асама» и БКР «Ивате», которые по завершении перестроения с 14:02 вели огонь по ЭБ «Император Николай I» (находясь у него на траверзе). Таким образом, в первые минуты боя японцы обстреляли все три русских флагманских ЭБ — на ЭБ «Суворов» и ЭБ «Ослябя» сразу возникли пожары. По каждому русскому флагману одновременно вели огонь минимум четыре-шесть японских ЭБ и БКР, маневрировавших раздельно. Благодаря превосходству в скорости японские корабли имели возможность устанавливать дистанцию и позицию боя по своему усмотрению… В течение первых 15 минут боя японцы часто переносили огонь — некоторое время два ЭБ также стреляли по «Ослябе», а два броненосных крейсера Камимуры — по ЭБ «Суворов».

Примерно к 14:10 японцы определились с целями: отряд Того вёл огонь по ЭБ «Суворов», а отряд Камимуры — по ЭБ «Ослябя». Концентрации огня на ЭБ «Ослябя», вероятно, была вызвана рядом причин: был идентифицирован как флагман; в начале боя не имел хода и выделялся высоким бортом; к 14:00 центр колонны Камимуры вышел на его траверз» (да, «в начале боя не имел хода» – это опять же про маневрирование «сделавшего всё правильно» русского адмирала).

Как видно из текста, японцы не отвлекаются на наиболее близкие «просто» броненосцы – их интересуют исключительно флагманы. Поэтому, убрав «крейсер-броненосец» в хвост 1-го отряда, мы даем шанс ему пережить начало боя. А если вспомнить, что следовавших 2-м и 3-м в голове русской эскадры «Александра III» и «Бородино» японцы смогли добить только за считанные минуты до наступления темноты, а следующий 4-м «Орёл» пережил и ночные атаки миноносцев, то «Ослябя» вполне мог дожить до дня 15 мая.

Сохранение же «Осляби» боеспособным на протяжении всего артиллерийского боя днем 14 мая существенно увеличивает число русских крупнокалиберных «подарков», доставленных японским кораблям. Даже с учетом «переувлажненного» пироксилина (кстати, а меняли ли кораблям отряда Вирениуса боезапас, загруженный еще перед первой, довоенной отправкой в Порт-Артур на общеэскадренный «мокрый»?) и «тугих» взрывателей, за час первой фазы боя добавка «Осляби» могла превысить «критическую массу» попаданий для японского корабля, выбранного целью 1-го отряда русских броненосцев.

Во-вторых, распределение русских броненосцев между двумя отрядами взамен прежних трех стало объективно необходимым после болезни, а затем и смерти адмирала Д.Г. Фёлькерзама. Напомню, что командир 2-го броненосного отряда являлся младшим флагманом Второй эскадры, но 3 апреля 1905 года он перенес инсульт во время стоянки в Камранге, а за несколько дней до Цусимского сражения – скончался. Но при этом флаг Фёлькерзама не был спущен, и командиры кораблей эскадры к началу боя не знали о смерти младшего флагмана.

При заблаговременном назначении младшим флагманом живого адмирала появляется надежда на то, что после выхода из строя «Суворова», управление эскадрой будет вестись более-менее осмысленно сообразно обстановке, вместо имевшего место в реальности безмолвного следования за головным броненосцем, не понятно кем управляемым и управляемым ли. Но надо признать, что вопрос выживания младшего флагмана под сосредоточенным огнем крейсеров Камимуры также является дискуссионным. При передаче «Осляби» в отряд Рожественского Небогатов мог продолжить держать флаг на «полюбившимся» за время похода «Николае I» (который, строго говоря, не первый раз за свою историю выполнял роль флагмана), а мог перейти и на более крупный броненосец – «Сисой» или «Наварин». Однако, следует отметить тот факт, что как «Сисой Великий», так и «Император Николай I» имели лучшую схему бронирования в сравнении со столь стремительно погибшим «Ослябей»: у «Сисоя» длина цитадели составляла 83,5 м при длине корпуса около 105 м против 95 метров цитадели у 130-метрового «Осляби», а «Николай» вообще имел полный пояс (правда вопрос, насколько он возвышался над водой к началу боя).

В-третьих, сосредоточение быстроходных легких сил в отдельном отряде, освобожденном от задачи охраны тихоходных транспортов, позволит с высокой долей вероятности перед боем главных сил утопить сопровождающий русскую эскадру с самого утра японский крейсер «Идзуми». Это не только бы способствовало поднятию духа русской эскадры перед боем, но и существенно осложнило бы «наведение на цель» главных сил японского флота. Так, в «Википедии» о роли «Идзуми» сказано следующее: «Командир «Идзуми» понимал, что он является единственным японским кораблём, находящимся в визуальном контакте с русской эскадрой. Поэтому он игнорировал (!) приказ своего командира — контр-адмирала Того Младшего и не присоединился к его отряду, а продолжал наблюдение. В своём отчёте для печати Того Старший отмечал, что благодаря этому он получил все необходимые сведения о составе и построении русской эскадры, как будто он видел её своими собственными глазами».

Впрочем о «всевидящем оке» японской разведки в Цусимском проливе будет сказано отдельно.

Распределение целей

В известной нам реальности адмирал Рожественский вопрос распределения целей между кораблями русской эскадры решил примитивно просто, но от этого ни разу не эффективно: «Бить по головному». Мало того, что русская эскадра не имела опыта отрядной стрельбы, и потому в мешанине всплесков каждый корабль в отдельности имел чрезвычайные затруднения в корректировке собственного огня, так сказалась еще и тактическая обстановка. Во-первых, японская эскадра изначально находилась впереди русских. Во-вторых, японцы, пользуясь превосходством в скорости, старались вывести свои броненосные отряды на параллельном с русскими курсе вперед таким образом, чтобы середина японского отряда находилась напротив головного корабля русских, чем собственно и обеспечивалась возможность концентрации огня всего японского отряда на русском флагмане. Эти особенности привели к тому, что уже «Орел» и «Ослябя» имели определенные проблемы с тем, чтобы «дотянуться» до «Микасы». Что же говорить о «стариках» в хвосте русской колонны?

Здесь собственно и возникает вопрос о том, зачем Рожественскому понадобилось концентрировать огонь всей русской эскадры на японском флагмане?

Вспомним, что в своей работе написал коллега Андрей о теоретическом багаже русского адмирала накануне Цусимского сражения: «командующий располагал сведениям о бое при Шантунге. Рапорты командиров кораблей являлись документом, составлявшимся и передававшимся наверх по начальству неукоснительно, … Соответственно, адмирал знал:

1) Что русская эскадра примерно равными силами сражалась почти 4 часа с неприятелем.

2) Что в ходе этого, весьма ожесточенного боя, японцам не удалось вывести из строя НИ ОДНОГО русского броненосца и даже слабобронированный «Пересвет», получив 40 попаданий, все же не покинул строя и мог еще держаться

3) Что броненосцы 1-ой Тихоокеанской имели все шансы прорваться, а причиной неуспеха стала потеря управляемости эскадрой, воспоследовавшая за гибелью адмирала и возникшей после этого растерянностью

Иными словами, адмирал видел, что до тех пор, пока артурские броненосцы сохраняли строй и волю идти вперед, японцы ничего с ними поделать не могли. Почему же тогда в Цусиме все должно быть по-другому?»

То есть о том, что даже в результате многочасового артиллерийского боя шансов выбить «Микасу» было откровенно немного, Рожественский знал. Не мог он не знать и о превосходстве японской эскадры над русской в скорости. А следовательно он вполне мог ожидать постоянного «убегания вперед» японской колонны относительно русской, что создавало очевидные трудности для стрельбы по японскому флагману кораблям из центра и хвоста русской эскадры. Особенно с учетом того, что находящиеся в центре и хвосте русские «старики» имели артиллерию с меньшей дальностью стрельбы.

Другими словами, Рожественский поставил перед большей частью русской эскадры заведомо невыполнимую задачу. Придумать и поставить перед 2/3 своих броненосцев адекватную сложившейся обстановке задачу адмирал «не соизволили-с».

Оставим за скобками то, что по опыту боя в Желтом море (когда с гибелью адмирала русская эскадра лишилась управления и провалила вполне посильную ей задачу прорыва во Владивосток) Рожественский знал о важности сохранения управления эскадрой, но не предусмотрел ничего толкового на случай выход из строя флагмана из-за вполне ожидаемого сосредоточенного на нем огня японцев. Более того, он не известил командиров кораблей о смерти адмирала Фелькерзама, что в бою могло привести к серьезному замешательству, когда русская эскадра после выхода из строя флагмана долго бы дожидалась команд от умершего еще за несколько дней до боя нового флагмана (в реальности и «Князь Суворов», и «Ослябя» вышли из строя почти одновременно около половины третьего, но отсутствие данных о судьбе Рожественского мешало Небогатову принять командование эскадрой почти до шести часов вечера, и всё это время русские корабли просто следовали головному броненосцу, не имея каких-либо указаний сообразно складывающейся обстановке).

Однако вернемся к приказу Рожественского о сосредоточении огня на «Микасе». Мало того, что сам шанс вывести из строя флагман противника был невелик. Так еще и сам противник был явно не из тех, кто вышел бы из боя и отпустил русских с миром после гибели флагмана.

Так какую же задачу мог поставить русский адмирал перед эскадрой при прорыве?

Предлагаю еще раз обратиться к тому факту, что за несколько часов артиллерийского боя в Желтом море ни одной из сторон не удалось потопить броненосец противника. Кто же являлся слабым звеном в строю японской эскадры, на котором в данных условиях следовало сосредоточить огонь русских кораблей?

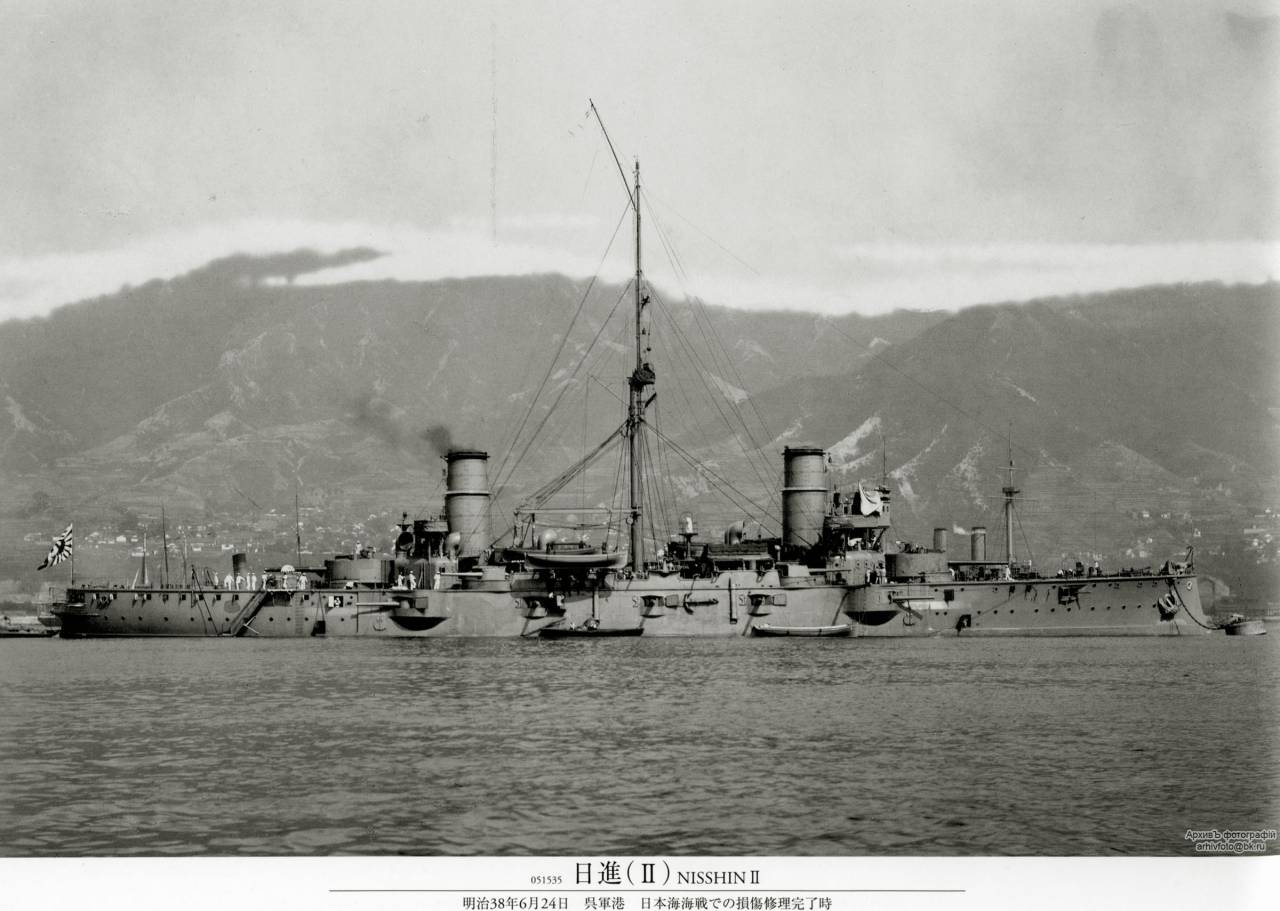

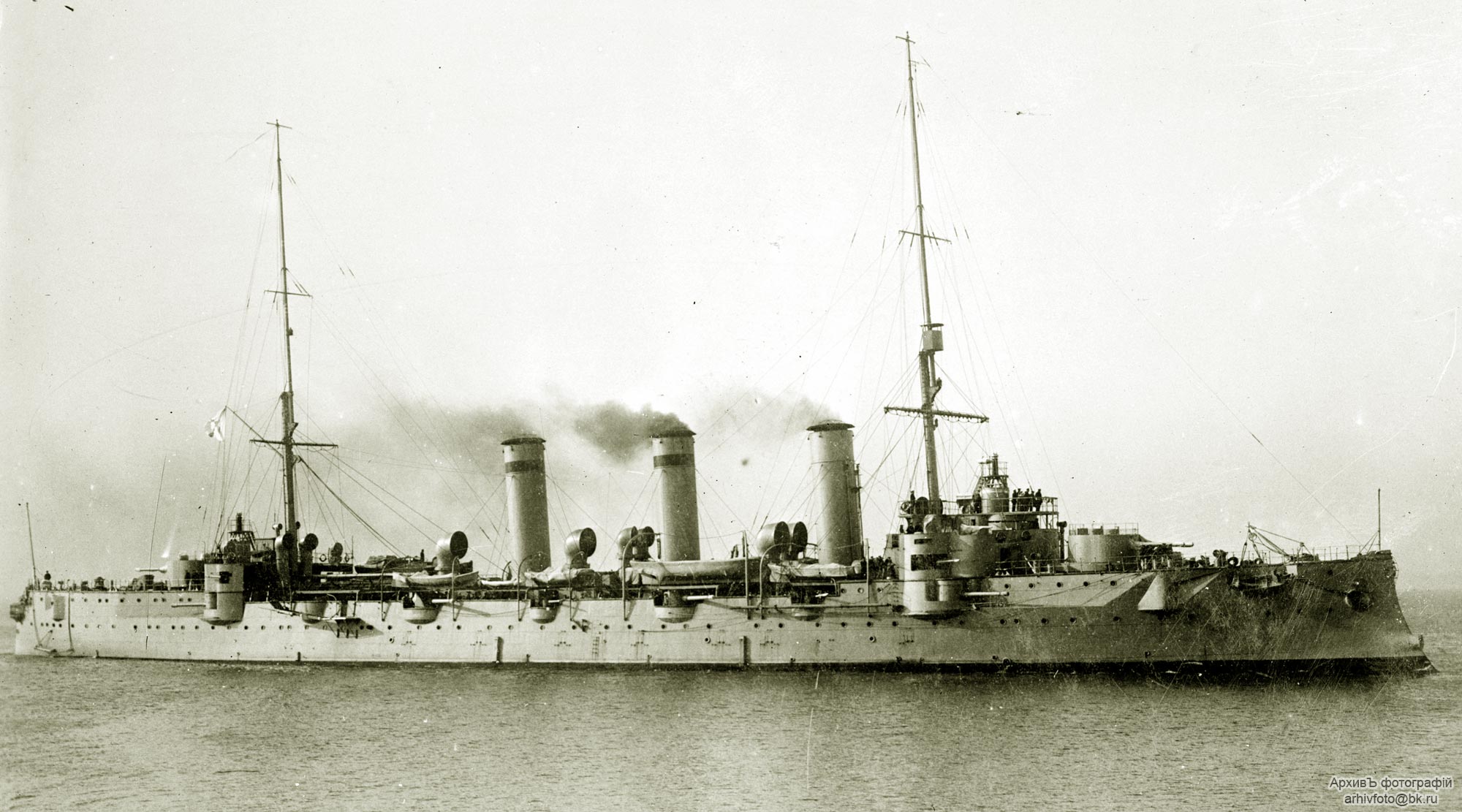

На мой взгляд, это были броненосные крейсера «Ниссин» и «Касуга». Они не только имели относительно тонкий пояс, пробивавшийся русскими снарядами (например, после попытки «Александра III» прорваться на север за хвостом броненосцев Того и последовавшего за этим поворотом японской эскадры «все вдруг» крейсер «Касуга» временно стал головным и тут же «схватил» русский 305-мм снаряд, который пробил 152-мм бронепояс в полуметре ниже ватерлинии). Но, главное, они обладали наименьшим водоизмещением среди броненосных кораблей японской линии. Если эскадренные броненосцы, кроме «Фудзи», имели водоизмещение около 15 тысяч тонн, «Фудзи» имел водоизмещение около 12 тысяч тонн, а крейсера-«асамоиды» имели водоизмещение около 10 тысяч тонн, то детища итальянских судостроителей характеризовались водоизмещением только около 8 тысяч тонн. Грубо говоря, одна и та же тысяча тонн воды, принятая японским кораблем через пробоины от русских снарядов, имела принципиально разное значение для кораблей водоизмещением в 15000 и 8000 тонн.

А теперь предлагаю рассмотреть число попаданий в японские корабли во время Цусимского сражения в реальности. Возьмем наиболее скромный список попаданий – японские данные с распределением по калибрам и временем попаданий http://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=8426 :

«Микаса» – 31 попадание (10 305-мм и 21 152-мм)

«Сикисима» – 2 попадания (одно 305-мм и одно 152-мм)

«Фудзи» – 5 попаданий (три 305-мм и два 152-мм)

«Асахи» – 2 попадания (оба 152-мм)

«Касуга» – 3 попадания (одно 305-мм, одно 152-мм и одно неуст.калибра)

«Ниссин» – 7 попаданий (четыре 305-мм, одно 229-мм и два 152-мм), из них три 305-мм «попадания» — разрывы стволов ГК из-за собственных же снарядов

«Идзумо» – 5 попаданий (два 305-мм и три 152-мм)

«Адзума» – 6 попаданий (три 305-мм, два 152-мм и один «крупный»)

«Токива» – один близкий разрыв

«Якумо» – 3 попадания (одно 305-мм и два 120-мм)

«Асама» – 4 попадания (два 305-мм и два 152-мм)

«Ивате» – 7 попаданий (два 305-мм, два 203-мм, одно 120-мм и два неуст.калибра)

Если взять первую фазу боя (с 14:10 до 15:30), то ситуация даже несколько обострится:

«Микаса» – 28 попаданий (8 305-мм и 20 152-мм)

«Сикисима» – 2 попадания (одно 305-мм и одно 152-мм)

«Фудзи» – 3 попадания (два 305-мм и одно 152-мм)

«Асахи» – 2 попадания (оба 152-мм)

«Касуга» – 2 попадания (одно 305-мм и одно неуст.калибра)

«Ниссин» – 2 попадания (два 305-мм), из одно 305-мм «попадания» – разрыв ствола ГК из-за собственных же снарядов

«Идзумо» – 2 попадания (одно 305-мм и одно 152-мм)

«Адзума» – 5 попаданий (три 305-мм, одно 152-мм и один «крупный»)

«Токива» – один близкий разрыв

«Якумо» – 3 попадания (одно 305-мм и два 120-мм)

«Асама» – 3 попадания (два 305-мм и одно 152-мм)

«Ивате» – 4 попаданий (одно 305-мм, одно 203-мм, одно 120-мм и одно неуст.калибра).

Таким образом, если всего за бой на «Микасу» пришлось 41,3% попаданий (31 из 75-ти), в т.ч. 32% попаданий снарядов калибром от 229 до 305 мм и 58,3% попаданий снарядов калибром 120-мм и 152-мм, то за первую фазу боя на «Микасу» пришлось 50% попаданий (28 из 56-ти), в т.ч. 34,8% попаданий снарядов калибром от 229 до 305 мм и 64,5 % попаданий снарядов калибром 120-мм и 152-мм. В первые 15 минут боя на «Микасе» творился настоящий ад – русские снаряды разрывались почти ежеминутно. Хронология попаданий в «Микасу» следующая:

14:10 – 152-мм снаряд

14:12 – 152-мм снаряд

14:13 – 152-мм снаряд

14:14 – 305-мм снаряд

14:15 – 152-мм снаряд

14:16 – 152-мм снаряд

14:18 – 152-мм снаряд

14:19 – 152-мм снаряд

14:20 – один 305-мм и три 152-мм снаряда (!)

14:21 – 305-мм снаряд

14:22 – один 305-мм и один 152-мм снаряд

14:23 – два 152-мм снаряда

14:24 – 152-мм снаряд

14:25 – 305-мм снаряд

И только после этого «Микаса» получает небольшую передышку – по одному 152-мм попаданию зафиксировано в 14:35, 14:40 и 14:45. После этого интенсивность русского огня снова возрастает: в 14:47 прилетает 305-мм снаряд, в 14:55 – два 152-мм, а в 15:00 – один 305-мм и один 152-мм снаряды. Последний «подарок» от русских в первой фазе боя будет получен спустя длительное время – в 15:18 прилетит 12-дюймовый «чемодан».

Теперь представим, что произошло бы с «Касугой», если в крейсер за первые 15 минут боя прилетело 5 12-дюймовых и 14 6-дюймовых снарядов? Более того, вспомним, что во-первых в японском списке перечислены далеко не все попадания. Во-вторых, в более быстроходной японской колонне «Касуга» был ближе к русским, чем «Микаса», что с одной стороны увеличивало вероятность попаданий, а с другой – повышало вероятность пробития из-за большего приближения курсового угла на «Касугу» к перпендикуляру в сравнении с «Микасой». В-третьих, по «Касуге» могло вести огонь большее число русских кораблей, а с учетом предлагаемого вывода из-под огня «Осляби» росло и потенциальное число попаданий снарядов современных русских орудий.

Что давал массированный обстрел «Касуги» русской эскадрой в начале боя? С очень высокой долей вероятности – быструю гибель японского броненосного корабля линии. Разумеется, это бы не повлияло на решительность действий японской эскадры. Но быстрая гибель японского броненосного крейсера в начале боя способствовала бы поднятию духа на русской эскадре. Не менее важно, что это выход из строя одного из «гарибальдийцев» ослабило бы огневое воздействие на флагмана второго русского броненосного отряда. К тому же, необходимость обхода места гибели «Касуги» вынудило бы к необходимости маневрирования крейсеров Камимуры, что также, пусть и временно, ослабило японский огонь по русским «старикам».

За быстрой гибелью «Касуги» последовало бы сосредоточение русского огня на «Ниссине», опять же весьма удобное для всей русской эскадры. Даже с учетом того, что к этому времени огневая мощь «бородинцев» уже была бы ослаблена огнем японских броненосцев, шансы, как минимум, заставить «Ниссин» покинуть строй были достаточно велики.

После выхода из строя «Ниссина» вероятно можно было попробовать организовать торпедную атаку на него силами «камушков» и эсминцев (при соответствующей на то организацией эскадры перед боем, разумеется). Даже если выход на дистанцию торпедной стрельбы был нереален, имитацией торпедной атаки можно было отвлечь значительные сил японских эсминцев и крейсеров на охрану своего «подранка» и исключить тем самым их из наряда японских сил, атакующих русские корабли.

Конечно, надо отметить, что Рожественский заранее не знал, что Того поставит своё самое слабое звено столь удобно для огня всей русской эскадры. Даже опора на данные о бое в Желтом море мало что давала, ибо у Шантунга не было главных сил Камимуры. Тем не менее в реальности японский адмирал, располагая всей свободой маневра и решений, расставил свои броненосные корабли именно так, как на мой взгляд, было наиболее выгодно русскому адмиралу. Увы, в мае 1905 года Рожественский не использовал этот тактический промах Того…

Не зная заранее точного нахождения «гарибальдийцев» в японском строю, Рожественский мог поставить задачу атаковать их в первую очередь тем русским кораблям, к которым «итальянцы» были наиболее близко расположены. Если бы «Ниссин» и «Касуга» шли в подчинении Камимуры, то «бородинцам» следовало бы сосредоточить огонь на «Фудзи», как наиболее слабом броненосце Того, или «Асахи», как наиболее близко расположенном к более медлительным русским кораблям. Если уж благодаря судьбе и адмиралу Того, самое слабое звено оказалось в центре японской эскадры, то вероятно имело смысл новым броненосцам поставить задачу бить по крейсеру «Касуга», а идущим в хвосте русским «старикам» – по «Ниссину». Но для того, чтобы своевременно принять взвешенное решение о распределении целей между кораблями эскадры, разумеется, следовало организовать хотя бы элементарную разведку по курсу своей эскадры…

Снова о разведке

Строго говоря, изначально я не собирался поднимать вопрос о необходимости ведения разведки русскими при прорыве. Обратиться к нему меня заставила следующая фраза из книги В.Ю. Грибовского «Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского»: «…русский командующий предпочел пассивный образ действий, а об опасности частичного разгрома подумал только после того, как «Сисой Великий» в 13 час. 15 мин. сигналом доложил об обнаружении главных сил японского флота, пересекавших курс эскадры справа налево в дистанции около 60 кбт».

Т.е. противник был обнаружен не с флагманского броненосца всей русской эскадры – «Князя Суворова», и даже не с головного броненосца левой колонны – «Осляби», а с «Сисоя»! После чего, собственно, и последовало знаменитое перестроение русской эскадры из двух колонн в одну. Причем перестроение произведенное столь «своевременно», что к моменту открытия огня строй русских броненосцев, не пожелавших протаранить друг друга «под чутким присмотром» Того, описывался словом «куча».

Последующие события достаточно ярко характеризуют такая цитата: «Сразу вслед за «Суворовым», не дожидаясь, пока флагман покажет расстояние, огонь по «Микасе» открыли «Император Александр III», «Бородино» и «Ослябя». «Орел» с некоторым опозданием, вызванным маневрированием для занятия своего места в строю, также начал пристрелку по «Микасе», но последний вскоре вышел из угла обстрела его кормовых 305–мм и 152–мм башен, которые перенесли огонь на ближайший в строю трехтрубный крейсер.

По «Микасе» открыли огонь «Генерал–адмирал Апраксин» — с 54 кбт. и, возможно, «Наварин» из носовой башни, так как невыгодный курсовой угол в первые 40 мин. боя не позволял ввести в действие его 152–мм.батарею и кормовую 305-мм башню. … Диспозиция эскадры оказалась настолько «выгодной», что «Адмирал Нахимов» и «Николай I» в первые 10–15 минут боя вообще не стреляли — противник оказался недосягаем для их старых орудий».

Таким образом, тот факт, что «первооткрывателем» главных сил японского флота в Цусимском сражении стал броненосец из «глубины» строя русских кораблей, стал для меня прекрасной иллюстрацией того, насколько объективны люди, считающие, что разведка Рожественскому была «не нужна». Впрочем, маленькое уточнение: Рожественскому, ведущему русский флот на убой…

О разведке у Рожественского точнее всего выразился, на мой взгляд, капитан 1 ранга Л.Ф. Добротворский: «…другой младший командир, — товарищ флаг-капитана Клапье-де-Колонга, капитан 1 ранга Шеин, был сделан начальником разведочного (никогда не разведывающего) отряда».

А вот адмиралу, ведущему свой флот на прорыв, разведка пригодилась бы. Хотя бы для того, чтобы своевременно подготовиться к бою, а не быть застигнутому врасплох.

Представляется, что в зависимости от того, с каким составом эскадры адмирал пошел бы на прорыв, разведку впереди главных сил могли вести или «Алмаз» с «Уралом», или «Жемчуг» с «Изумрудом», или же крейсерский отряд в составе «Олега», «Авроры» и «Светланы». В последнем случае представляется, что «Жемчуг» с «Изумрудом» и эсминцами должны были замыкать русскую эскадру в готовности отразить атаку миноносцев противника с фланга.

Чемодан без ручки

Наверное, только ленивый не пнул Рожественского за то, что тот потащил в бой вместе с эскадрой тихоходные транспорты, которые и стали «камнем на шее» русским боевым кораблям. «Сохранение в составе эскадры транспортного отряда большинство аналитиков считает очень серьёзной ошибкой Рожественского, тем более что в составе этого отряда находился транспорт «Корея», чья 9-узловая скорость и стала скоростью всей эскадры в начале боя» («Википедия»).

Пожалуй, самое странное в этой истории то, что по мере приближения эскадры к конечной цели своего похода, русский командующий оправлял становившиеся ему ненужные транспорта «направо и налево» – как в свободное крейсерство на коммуникации противника, так и на интернирование в ближайший нейтральный порт. Но не смотря на это, в бой Рожественский потащил-таки с собой на прорыв часть судов, некоторые из которых откровенно тормозили и без того не самую быстроходную эскадру русских боевых кораблей.

Так, по Новикову-Прибою, 5 мая, после перегрузки с них угля, в Сайгон были отпущены транспорты «Меркурий» и «Тамбов». 10 мая была произведена еще одна перегрузка угля, и 12 мая под охраной «Риона» и «Днепра» в Шанхай ушла очередная партия транспортов: «Владимир», «Курония», «Воронеж», «Ливония» и «Метеор». В это же время (10 – 12 мая) отделились от эскадры и отправились в самостоятельное крейсерство «Днепр», «Рион», «Терек» и «Кубань».

Однако Рожественский не стал полностью «разгружать» эскадру от «некомботантов» и пошел на прорыв во Владивосток, имея в строю с боевыми кораблями следующие суда:

— плавучую мастерскую «Камчатка»,

— транспорт «Иртыш»,

— транспорт «Ангара»,

— транспорт «Корея»,

— буксирный пароход «Свирь»,

— буксирный пароход «Русь»,

— плавучий госпиталь «Орел»,

— плавучий госпиталь «Кострома».

Согласно данным справочника «Морская коллекция», посвященного Второй эскадре Тихого океана, «по пачпорту» максимальная скорость этих судов значилась:

— 10,5 узла у «Иртыша»,

— 11 узлов у «Костромы»,

— 12 узлов у «Камчатки» и «Кореи»,

— 13 узлов у «Анадыря» и «Руси»,

— 13,5 узла у «Свири»,

— 19 узлов у «Орла».

Понятное дело, что после длительного похода эти суда вряд ли могли продемонстрировать свои паспортные характеристики. Но также понятно и то, что и без учета «Кореи» в составе отряда транспортов имелись суда, которые тормозили эскадру – это и «Иртыш», и «Кострома», и «Камчатка»…

И вот тут возникает вопрос: а зачем Рожественский взял с собой в прорыв эти суда?

Нет, если бы японская эскадра вышла на перехват русской эскадры, когда та стояла у Мадагаскара, и бой ожидался бы где-то посреди Индийского океана вдали от родных баз, тогда всё более или менее понятно. Тогда после боя вполне понадобятся и буксирные пароходы, и плавучая мастерская, и плавучие госпиталя, и транспорты с углём. Если, разумеется, в ходе боя Того будет разбит и не сможет воспрепятствовать работе всего этого плавучего тыла по «зализыванию ран» русской эскадры.

Было бы понятно, если на транспортах были боеприпасы, продовольствие и уголь для осажденного Порт-Артура. Но эскадра шла во Владивосток, сохранявший железнодорожное сообщение с «большой землей». И даже не смотря на определенные проблемы с запасом угля во Владивостоке (расход которого с прибытием эскадры Рожественского возрастал в несколько раз), тот запас, который имелся на транспортах, не мог решить угольную проблему от слова «совсем».

Так или иначе, в мае 1905-го бой с японской эскадрой ожидался вовсе не где-то посреди Индийского океана, а в водах Японского моря. Везти запасы снарядов, продовольствия и угля в Порт-Артур уже не было нужды. От входа в Цусимский пролив до Владивостока было менее 600 миль – такое расстояние русские корабли, следуя 10 – 12-узловым ходом, могли преодолеть всего за 2 – 2,5 суток. То есть никакой нужды в эквилибристке по починке в море при помощи мастеровых «Камчатки», но под угрозой атаки японских миноносцев не было – до Владивостока дойти было явно проще. Да и раненых было проще довести до Владивостока, нежели перегружать на госпитальные суда в море…

Более того, как показывает нам сам ход Цусимского сражения, Рожественский, сбавив из-за транспортов ход всей эскадре, непосредственно в бою о транспортах-то не очень и беспокоился. Он отрядил для их охраны крейсера (в том числе быстроходные), а маневрирование главных русских сил в бою никак на положение транспортов завязано не было. Да и все эти фразы про «из-за затоплений скорость броненосца снизилась до 12 узлов», наводят на мысль о том, что под огнем Того русский адмирал про 9-узловую скорость «Кореи», мягко говоря, забыл.

В результате рассмотрения подобных соображений в целесообразности идти на прорыв с вместе транспортами появляется серьезное сомнение.

Куда более перспективным решением видится перед форсированием Цусимского пролива отделить транспорты от боевых кораблей и, тем самым, обеспечить возможность эскадре идти на прорыв со скоростью, как минимум, 12 узлов.

Напомню, что японские броненосцы в Цусимском сражении имели ход 15 – 16 узлов, а броненосные крейсера – 16 – 18 узлов. Таким образом, если в реальности 1-й японский броненосный отряд имел превосходство в скорости над 9-узловой эскадрой русских в 6 – 7 узлов, а 2-й японский броненосный отряд – в 7 – 9 узлов («всего-то» в 2 раза быстрее русских!), то в альтернативе превосходство броненосцев Того в скорости над «бородинцами» снижалось до 3 – 4 узлов (при следовании 1-го отряда русских вместе с эскадрой 12-узловым ходом), а то и всего до 1 – 2 узлов (при самостоятельном маневрировании «бородинцев» со скоростью 14 узлов). Как видим, при отделении транспортов от эскадры русские по-прежнему уступали в скорости японцам, но превосходство японцев становилось не столь существенным.

Превосходство крейсеров Камимуры над русскими «стариками», идущими 12-узловым ходом, снижалось до 4 – 6 узлов. Конечно, и это очень много, но всё-таки не 2-кратное превосходство как в реальности.

Более того, повышение скорости русской эскадры с 9 до 12 узлов – это не только более благоприятные условия для русских в дневном артиллерийском бою, это еще и иные условия для сражения в целом. Стоит напомнить, что даже ползущую со скоростью 9 узлов русскую эскадру главные силы японцев смогли догнать далеко после обеда при том, что японские дозоры сопровождали русских с самого раннего утра. И при этом «Бородино» и «Александр» погибли за считанные минуты до наступления темноты и прекращения дневного артиллерийского боя. Соответственно, возникает вопрос: на каком расстоянии до Владивостока начался бы дневной артиллерийский бой и сколько русских броненосцев смогли бы его пережить, если бы эскадра Рожественского форсировала Цусимский пролив со скоростью на 33% выше нежели в реальности?

Дополнительный вопрос – это возможность участия японских миноносцев в ночных торпедных атаках, при условии, что и сам дневной бой начнется значительно севернее, а русские корабли в ходе боя смогут сместиться ближе к Владивостоку, нежели в реальности. По крайней мере, какова часть тех японских эсминцев, дальность хода которых позволит им атаковать русских в альтернативе?

Еще одно дополнительное преимущество от увеличенной с 9 до 12 узлов скорости хода русской эскадры – это увеличенный расход угля и, как следствие, снижение перегрузки кораблей и увеличение надводной части броневого пояса в бою. Трудно сказать, сколько именно дополнительно сожженные тонн добавили бы высоты бронепояса, но может быть именно эти сантиметры стоили столь стремительной гибели «Осляби»?

Говоря об отделении транспортов от эскадры не следует представлять дело так, будто ценой увеличения скорости основных сил Рожественского неизменно является гибель «тихоходов».

Во-первых, транспорты можно было интернировать. И если судить по действиям русских моряков не только после Цусимского разгрома, но и по примерам из 1904 года – после боя в Желтом море или после сдачи Порт-Артура, то интернирование не рассматривалось чем-то настолько позорным, что по сути – недозволенным для военно-морской чести. Тем более, что в данном случае речь идет об интернировании транспортов, а не броненосцев или крейсеров.

Во-вторых, если транспорты, плавучие госпиталя и мастерская были столь востребованы во Владивостоке, то их вполне можно было отправить туда вовсе не через огненное жерло Японского моря, а в обход Японских островов. Причем запасы угля на транспортах позволял сделать этот кружной путь максимально безопасным. Более того, транспорты можно было отправить не беззащитными, а в сопровождении кораблей, не очень нужных при прорыве основных сил Рожественского. Речь идет о броненосных крейсерах «Адмирал Нахимов», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах», чья скорость сковывала действия отряда современных бронепалубных крейсеров, а огневая мощь была не востребована отрядом броненосцев. В качестве скоростного разведчика соединению транспортов можно было дать 19-узловый «Урал».

Как уже указывалось выше, многочисленные скорострельные 152-мм и 120-мм пушки «Дмитрия Донского» прекрасно пригодятся для отражения атак японских миноносцев. А многочисленные 8-дюймовые пушки «Нахимова» в совокупности с хорошим бронированием всех трех кораблей сделают малоэффективной даже атаку крейсеров противника.

Ряд высказываний о том, что разделение русской эскадры на отряды, идущие различными маршрутами, неизбежно привело бы к поочередному избиению каждого отряда японским флотом, в данном случае следует признать несостоятельным. Во-первых, встретив в Цусимском проливе главные силы Рожественского, вряд ли Того станет дробить свой флот, чтобы перекрыть все альтернативные маршруты, только из-за того, что в составе русской эскадры он не досчитается нескольких транспортов и старых крейсеров. Во-вторых, после боя с главными силами русских в Цусимском проливе и броненосцы Того, и крейсера Камимуры будут нуждаться в ремонте и пополнении запасов. Следовательно на пути следования транспортов через несколько дней после боя главных сил может оказаться только либо отряд откровенно слабых японских легких крейсеров, либо одиночный броненосный крейсер из числа наименее поврежденных в бою. При этом превосходство «асамоида» в скорости хода и дальности стрельбы вряд ли могло преодолеть сопротивление сразу трех русских, пусть и устаревших, но всё же броненосных крейсеров. В реальности то самое превосходство в скорости над русскими крейсерами Камимура так и не смог перевести в сколько-нибудь значимое число потопленных кораблей за весь день артиллерийского боя (разумеется, кроме погибшего в самом начале боя «Осляби»), а старые 35-калиберные 8-дюймовки «Нахимова» добились, как минимум, двух зафиксированных японцами, попаданий в «Ивате».

Маскировка

Русские транспорты в Шанхае

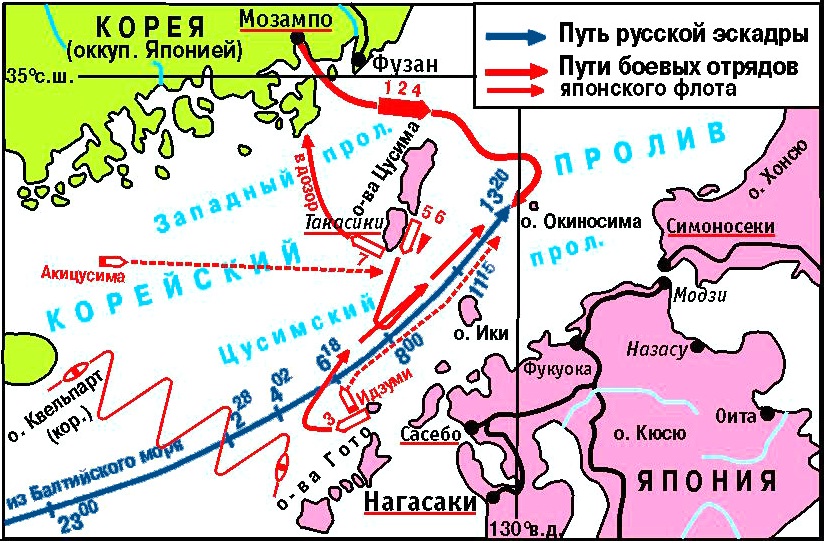

Что имело место в реальности? «О выходе русских кораблей из бухты Камранг японцы узнали уже через 4 часа, благодаря шпионской сети, а приход в Шанхай русских транспортов был правильно расценен японским адмиралом как намерение противника идти Цусимским проливом» («Википедия»).

Понимал ли Рожественский, что появление русских транспортов не останется для противника незамеченным и станет сигналом о приближении русской эскадры к берегам Японии? Что мешало адмиралу дать приказ транспортам не сразу идти в Шанхай, а недельку поболтаться в море? Причем в целях как своей собственной безопасности, так и безопасности идущей во Владивосток эскадры, на это время желательно было уйти подальше от основных торговых коммуникаций.

Светомаскировка

Можно долго обсуждать то, насколько плотным был «забор» японских дозорных кораблей в Цусимском проливе, но факт остается фактом – русская эскадра была обнаружена именно из-за несоблюдения мер светомаскировки. И даже с наступлением светлого времени крейсер «Идзуми» повис на хвосте у русских также исключительно благодаря предварительному целеуказанию от вскрывшего русских ночью «Синано-Мару».

«В ночь на 14 (27) мая 1905 г. русская эскадра подходила к Цусимскому проливу. Она двигалась 5-узловой скоростью тремя колоннами, соблюдая светомаскировку. Впереди в строю клина шёл разведочный отряд. Главные силы шли в двух кильватерных колоннах: слева 3-й броненосный отряд и в кильватер ему отряд крейсеров, справа — 1-й и 2-й броненосные отряды. … Далеко сзади находились госпитальные суда, справа — «Орёл», слева — «Кострома» со специальными красно-белыми огнями на мачтах. Таким порядком около 22:00 она прошла остров Квельпарт и к полуночи приблизилась к внешней дозорной цепи японских разведчиков. Благодаря тёмному времени суток и дымке она чуть не проскочила мимо дозорных, но в 02:28 на вспомогательном крейсере «Синано-Мару» заметили огни «Орла». В 04:02 «Синано-Мару» приблизился к «Орлу», чтобы произвести досмотр, так как японцы приняли его за другое судно, и в этот момент на расстоянии 8 кабельтовых в дымке увидели 10 других кораблей эскадры. Русская эскадра была обнаружена. В 04:28 капитан 1 ранга Нарукава передал по радио донесение: «Враг в квадрате 203». Адмирал Того, находившийся с 1-м, 2-м и 4-м боевыми отрядами в Мозампо, получил это сообщение через 10 минут и начал готовиться к выходу в море, а 3-му боевому отряду и бронепалубному крейсеру «Идзуми», находившимся в тот момент в море севернее островов Гото, было приказано направиться на перехват» («Википедия»).

Как уже указывалось выше, целесообразность идти в бой вместе с госпитальными судами, находясь всего в двух, максимум, трех сутках хода от Владивостока, была весьма сомнительной. Еще более сомнительно выглядит идея вести госпитальные суда со всеми огнями в непосредственной близости от эскадры, соблюдающей светомаскировку.

Если уж так невмоготу было стремление обезопасить госпитальные суда от возможных атак японских миноносцев и столь велика была вера в соблюдение международных правил Красного креста противником, то что мешало Рожественскому совместить приятное с полезным и отправить «новогодние рождественские ёлки с гирляндами» с запада от острова Цусима? В этом случае госпитальные суда могли отвлечь внимание противника, создав имитацию нахождения русской эскадры там, где ее на самом деле не было. А в случае необходимости задействовать эти суда по их прямому назначению после боя с главными силами Того, можно было вызвать их по радио после боя.

Кроме того, учитывая, что «Кострома» имела скорость «по пачпорту» 11 узлов, а «Орёл» – 19 узлов (отдельный вопрос в чью «умную» голову пришла идея сделать из этого быстроходного парохода не вспомогательный крейсер, а госпитальное судно), создавать с их помощью имитацию прохождения русской эскадры к западу от Цусимы можно было посылая их раздельно – разными маршрутами и разными скоростями.

При этом, как уже предлагалось выше, на скоростной «Орёл» можно было перегрузить тело адмирала Фелькерзама и отправить его на всех парах во Владивосток с целью известить крепость о подходе эскадры Рожественского. Заодно, беги «Орёл» во Владик 15 – 16-узловым ходом, то росла вероятность и того, что он не попал бы в японский плен.

Таким образом, отправив госпитальные суда с их «гирляндами» альтернативным маршрутом, адмирал Рожественский получал все шансы пройти ночью Цусимский пролив незамеченным и даже обнаружение русских японцами с наступлением рассвета становилось под вопрос (напомню, что из-за погодных условий 14 мая уже в разгаре боя противники потеряли друг друга и не видели более получаса – примерно с 15:05 до 15:43).

Окраска кораблей

Не меньший вопрос, чем организация светомаскировки на эскадре, вызывает и окраска русских кораблей. Несмотря на то, что за несколько месяцев действий порт-артурской эскадры была выработана схема боевой окраски, в той или иной степени учитывающая особенности ТВД, Рожественский привел свою эскадру в более чем специфической окраске. И если с точки зрения ночного прорыва через горлышко Цусимского пролива черный цвет корпусов кораблей еще можно понять, то описанные ниже планы Рожественского форсировать Цусиму днем со столь контрастирующими кораблями не могут не вызывать недоумение. Еще большее недоумение, если не сказать больше, вызывает окраска дымовых труб русских кораблей в желтый цвет! То есть тут даже «ночную» маскировку нельзя притянуть за уши.

Что самое обидное в этой истории, так это то, что отряд адмирала Небогатова догнал эскадру Рожественского, имея нормальную боевую окраску, принятую для порт-артурских кораблей. Другими словам, если бы Зиновий Петрович просто запамятовал этот вопрос, то ему заблаговременно дали правильную подсказку. Но русский адмирал «сделал всё правильно» и повёл корабли на убой в откровенно демаскирующем виде, заставив перекрасить даже те корабли, которые в этом отношении были правильно подготовлены к прорыву и бою.

Радиомолчание

«По усиленным радиопереговорам русских японцы решили, что те уже знают, что обнаружены, однако на самом деле, вывод о том, что японцы уже знают о местонахождении русской эскадры был сделан на «Князе Суворове» как раз из-за усиленных японских радиопереговоров, тогда как «Синано-Мару» видели, но приняли за коммерческий пароход» («Википедия»).

Цусимское сражение произошло не в первый день русско-японской войны и даже не в первый ее месяц, и хотя специальных радиопеленгаторов еще не было, но порт-артурская эскадра накопила большой опыт, и о той роли, которую играет радиообмен в обнаружении кораблей, Рожественский не мог не знать. В этом отношении активные радиопереговоры русской эскадры вызывают откровенное удивление, если не сказать больше. Даже если ты считаешь, что был один или два контакта с дозорными кораблями противника, когда тебя якобы обнаружили визуально, то зачем всё остальное время давать противнику возможность постоянно отслеживать твое перемещение?

Планы на ночь

Если на первый взгляд нет ничего странного в том, что японский флот настиг русскую эскадру в прямом смысле в самом узком месте ее пути – Цусимском проливе, то при более детальном ознакомлении с причинами того, как и почему русские корабли были перехвачены днем 14 мая в узостях пролива, к «сделавшему всё правильно» адмиралу Рожественскому вновь возникают весьма серьезные вопросы.

Вот как описывает мотивы русского командующего В.Ю. Грибовский: «З.П. Рожественский собирался форсировать в светлое время суток. По воспоминаниям В. И. Семенова, адмирал назначил быть эскадре в средней точке ее пути Цусимском проливом в «полдень 14 мая», когда минные атаки противника были наименее вероятны. Таким образом, Зиновий Петрович считал наиболее опасным ослабление эскадры при прорыве ночными атаками многочисленных японских миноносцев и вполне сознательно предпочел дневной бой с главными силами — броненосцами и крейсерами адмирала Того».

Ему же вторит (буквально дословно) и «Википедия»: «Стремление пройти наиболее опасную точку маршрута – Цусимский пролив – днём объяснялось опасением ночных атак японских миноносцев, из чего можно сделать вывод, что они рассматривались как более страшный противник, чем основные силы японского флота».

Формально всё ясно и понятно: опыт порт-артурской эскадры говорил о том, что миноносцы в дневной атаке на неповрежденные корабли практически не имеют шансов на успех. Но если попытаться развить эту мысль дальше, то следует признать, что успех торпедной атаки в условиях плохой видимости за время боев 1904 года имел место быть только при выполнении и других еще весьма специфических условий. Так, исходное положение цели должно было быть известно довольно точно, а сама цель должна быть практически стационарной, т.е. не двигаться. Будь то русский броненосец на внешнем рейде Порт-Артура или японский транспорт при разгрузке у Квантуна. Но даже при выполнении и этих условий шансы на успех торпедной атаки были весьма малы, что подтверждал как русский, так и японский опыт в 1904 году.

В случае же с ночным перехватом японскими миноносцами еще неповрежденных кораблей Рожественского (то есть имеющих приличный ход и не демаскирующих себя непотушенными после дневного боя пожарами и снопами искр из разрушенных труб) вероятность успешной торпедной атаки сводилась практически к нулю! В условиях ночи с теми средствами местоопределения и наведения на цель других кораблей, которые имелись на флотах в начале ХХ века, можно было говорить лишь о единичном торпедном выстреле и только при том условии, что русский броненосец пройдет прямо под носом у японского миноносца. Но и в этом случае навести на остальные русские корабли своих собратьев японский миноносец уже не сможет. Если же русская эскадра будет обнаружена в ночи не миноносцем, а дозорным кораблем из числа мобилизованных судов, то об успехе ночной торпедной атаки можно смело забыть – миноносцы просто не смогут найти в ночи движущиеся русские корабли.

Очевидно, что трудность обнаружения японцами русской эскадры прямо пропорционально двум вещам. Во-первых, скорости русских кораблей. Во-вторых, площади акватории, на которой могут маневрировать русские корабли. Исходя из этих простых соображений следует, что русскому адмиралу следовало форсировать наиболее узкий, а потому – весь наиболее опасный участок маршрута на максимально возможной скорости с тем, чтобы, во-первых, как можно сильнее затруднить наведение на себя японских миноносцев в случае собственного обнаружения, а, во-вторых, как можно быстрее выйти в «свободные воды» для того, чтобы максимально затруднить это самое обнаружение.

А что делает Рожественский?

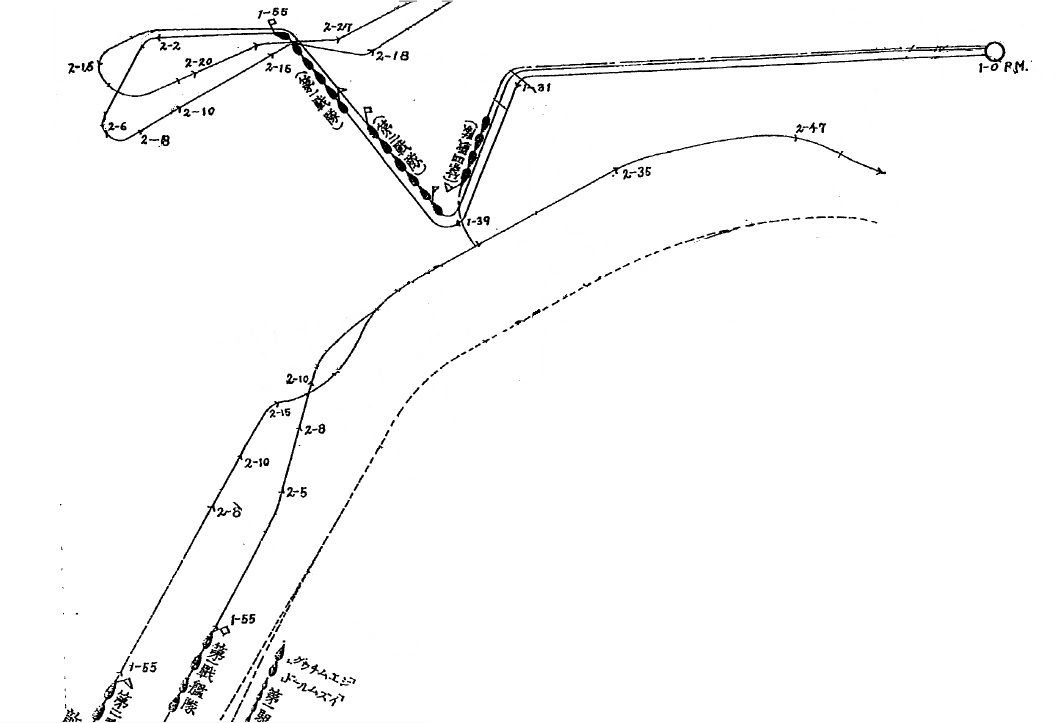

«В ночь на 14 (27) мая 1905 г. русская эскадра подходила к Цусимскому проливу. Она двигалась 5-узловой скоростью тремя колоннами, соблюдая светомаскировку». На карте это выглядело так:

Да, да. «Боярин Зиновий» сделал максимум возможного для того, чтобы эскадра как можно дольше оставалась в наиболее опасном месте. Особо умиляет соотнесение на карте места замедления русской эскадры с районом несения службы японским дозором.

Конечно, у главного адвоката «боярина Зиновия» – В.И. Семенова и на этот счет есть оправдание для своего шефа. По его сведениям, столь медленная скорость эскадры была вызвана «повреждениями в машине» броненосца «Адмирал Сенявин». Безусловно, В.И. Семенову виднее, имелись таковые или нет, но где-либо еще о подобной причине задержки мне найти ничего не удалось. Более того, если уж и говорить о «повреждениях в машине», то корабли из состава адмирала Небогатова на эту роль подходят менее всего, так как именно на них за время похода дважды перебирали машины – первый раз в марте в Джибути, а второй раз всего за две недели перед боем – 27 – 30 апреля на стоянке у берегов Французского Индокитая.

Зато есть сведения совершенно иного характера. Во-первых, сам же Семенов утверждает, что «адмирал назначил быть эскадре в средней точке ее пути Цусимском проливом в «полдень 14 мая»». То есть ночное снижение скорости эскадры до 5 узлов вполне согласуется с планами Рожественского. Во-вторых, известно, что «эволюции 13 мая, занявшие около 4 часов времени, были предприняты с целью задержать подход эскадры к Цусимскому проливу, который З. П. Рожественский собирался форсировать в светлое время суток».

То есть русский адмирал собственноручно сделал всё, чтобы в максимальной степени облегчить противнику: 1) обнаружение русских кораблей в ночь на 14 мая, 2) перехват русских кораблей днем 14 мая и 3) торпедные атаки по русским в ночь на 15 мая…

Что (кроме желания «сделавшего всё правильно» Рожественского) мешало русской эскадре форсировать Цусимский пролив со скоростью 9 – 10 узлов и уже к 8 – 9 часам утра вырваться на оперативный простор Японского моря, сказать трудно. Особой нужды совершать последний рывок, будучи обремененным тихоходными транспортами, как было показано выше, не было. Риск потерять из виду впереди идущий корабль или допустить столкновение в ночи при таком значении скорости вряд ли можно брать в расчет. Собственно, вся боязнь потерять один или несколько кораблей за время ночного прорыва лечится банальным способом – заранее согласованными временем и углами поворота эскадры. Это позволит не только усилить наблюдение в наиболее ответственные моменты, но и, зная дальнейшую прокладку курса эскадры, догнать ее днем. Впрочем, один – два «потеряшки» в паре суточных переходов до Владивостока роли уже не играли – они могли завершить поход и отдельно от эскадры.

То есть имелись все предпосылки для того, чтобы ночью с 13 на 14 мая идти в 2 раза большей скоростью, чем в реальности, и (заранее известив командиров кораблей) совершить 3 – 4 смены курса для того, чтобы сбить с толку разведку противника, если русские корабли будут ночью иметь контакты с японскими дозорами.

Немного о погоде

Прежде чем перейти к рассмотрению событий непосредственно 14 мая, имеет смысл затронуть тему погодных условий, имевших место во время боя, и их влияния на тактику сторон. Мне удалось найти следующее описание: «По русским источникам:

14 мая: утром – туман, видимость – 20-30 кбт; ветер SW (225о) постепенно усиливается до 3-4 баллов; море – 3 балла; с восходом солнца видимость постепенно увеличилась до 60-70 кабельтовых. «Крупная попутная волна». Броненосцы «типа «Бородино» качки почти не испытывают. Остальные суда качает, особенно миноносцы. Последние иногда зарываются в волну»;

15 мая: ясно, «горизонт был чист», море — «зыбь была порядочная».

По японским источникам:

14 мая: «на море стояла дымка, так что дальность горизонта не превышала 5-6 миль и дул ветер от WSW (247,5о К.И.М.) силой около 4-5 баллов… стояла крупная волна, так что суда испытывали качку. Порта наветренного борта батарейной палубы то и дело принимали воду и наводка была затруднительна«».

Отмечу два момента. Во-первых, именно погодные условия рассматриваются рядом историков причиной, заставившей Того выходить на левый борт русской эскадры. Во-вторых, построенные исходя из разных тактических соображений русские и японские корабли (имеется в виду тяга русского командования к крейсерским свойствам заказываемых кораблей и экономия в том числе на мореходности японцев) по-разному воспринимали одни и те же погодные условия.

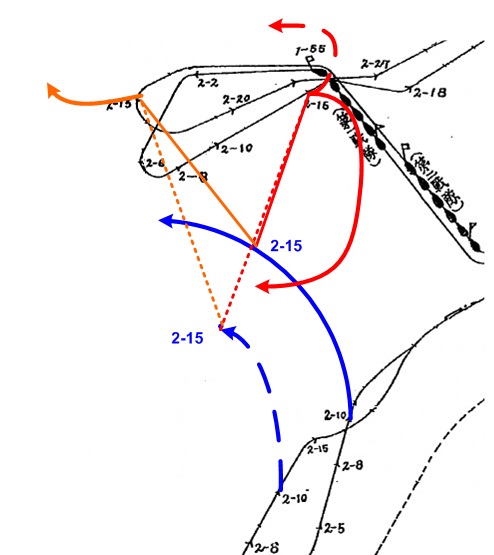

Последний шанс адмирала, или снова о «петле Того»

Надо признаться честно, что ни отдельных кораблей, ни тем более эскадр автор сего опуса в бой не водил. Да и описание маневрирования кораблей в бою при прочтении того же «Варяга-победителя» наводило на автора жуткую тоску от осознания собственного бессилия в попытках придумать собственный выход из ситуации, в которой оказывались герои книги. Тем не менее, именно соображения о том, как следовало поступить русскому адмиралу в ответ на «петлю Того», в конечном итоге и трансформировались в данный, весьма немалый по объему и числу затронутых вопросов текст.

Большинство споров вокруг «петли Того», как я понимаю, строится относительно того, стоило или не стоило «стрелять в кучу». Вернее, в ту точку, через которую поочередно проходила вся японская эскадра.

Меня же заинтересовал несколько иной вопрос – не куда стрелять, а куда идти русской эскадре? Через призму стоящей перед эскадрой днем 14 мая задачи.

В нашей реальности корабли Рожественского пошли в бой (по факту – на собственный убой), идя параллельным с противником курсом и постепенно отворачивая от него вправо, дабы избежать охвата собственной головы более быстроходным противником. Такое решение следует считать верным, если бы перед русской эскадрой 14 мая стояла главная задача разбить эскадру противника.

Но ведь на повестке дня перед русскими моряками стояла принципиально иная задача! Дабы не фантазировать лишнего процитирую слова самого Рожественского из статьи коллеги Андрея о мифах Цусимы: «С имеющимися в моем распоряжении силами не имею надежды восстановить преобладающее положение на море. Моя единственно возможная задача — пройти во Владивосток с наилучшими судами и, базируясь там, действовать на сообщения неприятеля». То есть главное было – прорваться во Владивосток, а побороть супостата в линейном сражении – это уже как-нибудь потом, в следующий раз, может быть, наверное, если получится… Грубо говоря, главным тезисом для русской эскадры при прорыве через Цусимский пролив должно было стать что-то вроде: «Лучший выигранный бой – это тот, которого удалось избежать».

И «петля Того» в этом отношении была прекрасным подарком судьбы для того, чтобы «увильнуть» (пусть только на некоторое время) от более быстроходного противника. В свете задачи скорейшего прорыва во Владивосток куда более очевидным решением мне представляется поворот русской эскадры на северо-запад с тем, чтобы разойтись контркурсами с начавшим поворот на северо-восток Того и за счет этого выиграть время.

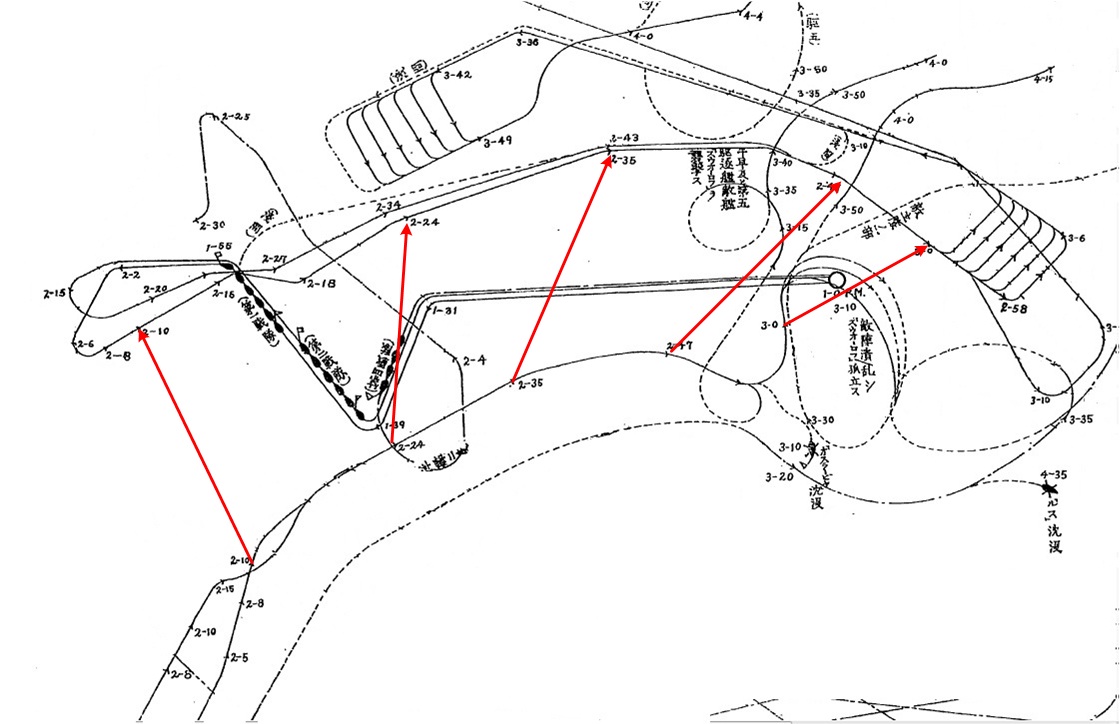

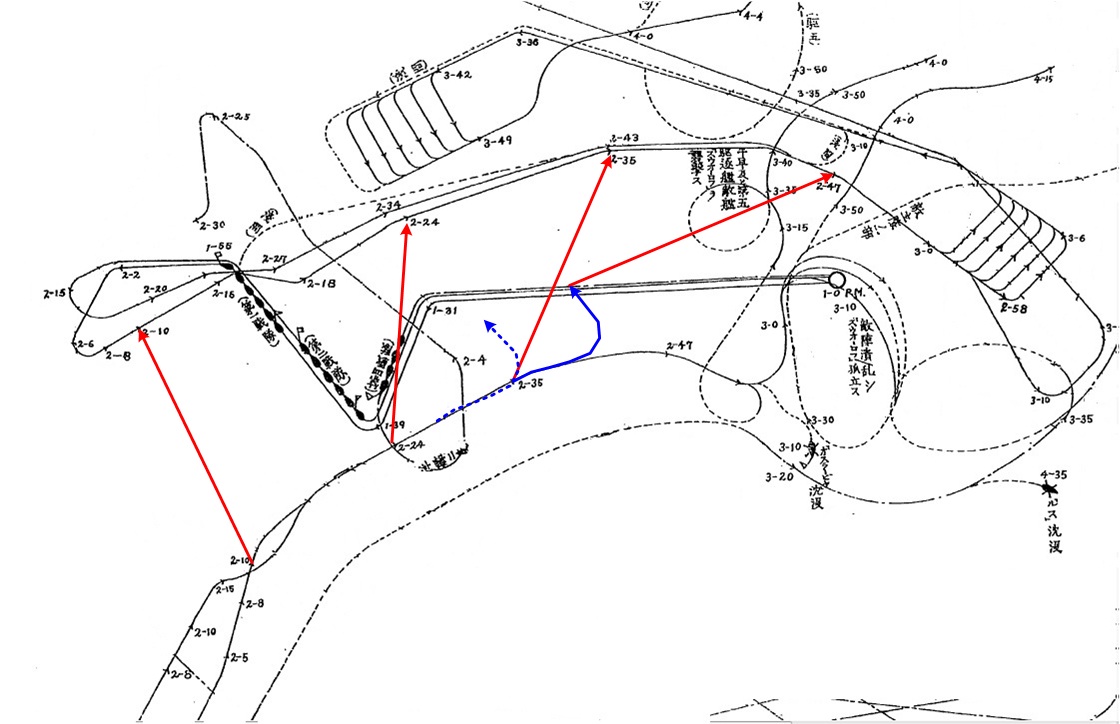

Примерно в 13:15 – 13:20 на русской эскадре обнаружили главные силы противника на дистанции около 6 миль. Русские шли на северо-восток, японцы пересекали им курс. В 13:25 Рожественский начал перестроение эскадры, преобразуя ее в единую колонну. В 13:45 «Микаса» начал поворот налево, свернув сначала на юго-запад, а затем около 14:06 – еще раз налево, довернув на этот разу уже на северо-восток, встав на параллельный с русскими курс и описав тем самым знаменитую «петлю». Последовательный поворот японской эскадры продолжался примерно 15 минут и происходил на дистанции около 4 миль от русского флагмана. В 13:49, когда «Микаса» и «Сикисима» прошли точку поворота, «Князь Суворов» открыл огонь по японскому флагману с дистанции 38 каб. В 13:52, когда первые четыре броненосца Того легли на выбранный флагманом курс, японцы открыли огонь по «Суворову». Замыкающие крейсера Камимуры – «Асама» и «Ивате» завершили перестроение в 14:02 и открыли огонь по «Императору Николаю I». Таким образом, разворот всей японской эскадры длился с 13:45 до 14:02, в том числе 1-го отряда Того – с 13:45 до примерно 13:55.

В этих условиях можно полагать, что к 13:50 русскому адмиралу можно было более-менее точно определить маневр противника и дать своей эскадре приказ поворачивать на северо-запад. Поскольку последовательный поворот ставил под угрозу весьма опасный расстрел старых броненосцев с короткой дистанции крейсерами Камимуры, то более целесообразным видится осуществление поворота отрядами русской эскадры по-отдельности с тем, чтобы, выйдя западнее разворачивающихся японцев, вновь перестроиться в единую колонну.

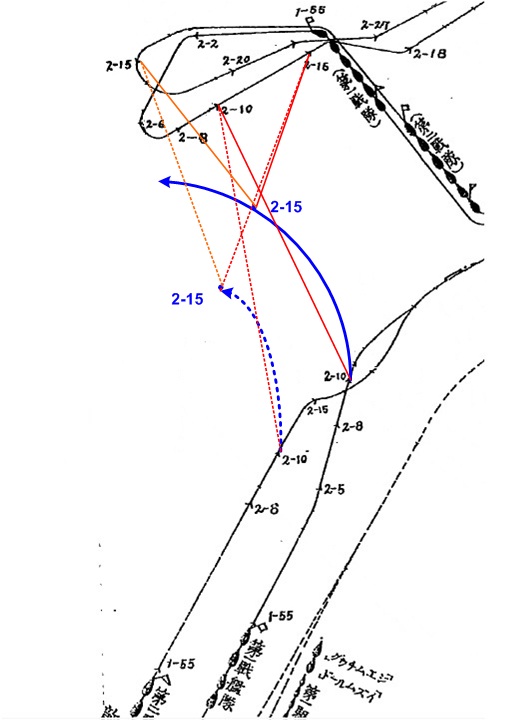

На рисунке 6 сплошной и пунктирной синими стрелками обозначен возможный маневр соответственно отрядов новых и старых броненосцев, красными линиями – курсовой угол с головных русских броненосцев на флагман Того, оранжевыми – на флагман Камимуры.

Рисунок 6 – Возможный поворот русской эскадры на запад

(здесь и далее использованы японские схемы с соответствующим хронометражем)

Главным результатом подобного маневра русских должна стать потеря времени японской эскадры, оказавшейся в положении совершенно не отвечающем задаче перехвата русских. Уже вышедшие на северо-восточный курс головные броненосцы Того не могли выйти на новый, параллельный с русскими курс кратчайшим путем – продолжением поворота налево с целью выхода теперь уже на западное направление. Дело в том, что голове «стальной змеи» Того в этом случае мешал ее хвост. Дабы не протаранить на дистанции действительного огня противника концевые крейсера Камимуры, броненосцам Того следовало либо сначала сместиться севернее, чтобы разминуться с еще не начавшими поворот крейсерами, либо совершить S-образный поворот на юг, дабы обойти те корабли, которые уже начали выполнять прежний приказ о смене юго-западного курса на северо-восточный.

И тот, и другой варианты сами по себе не сулили для японской стороны ничего хорошего. «Северный» вариант, кроме потери времени на дальнейшее перестроение, оставлял крейсера Камимуры на расстрел новейшими русскими броненосцами с «пистолетной» дистанции. Избежать этого можно было лишь отдав приказ 2-му отряду поворачивать «все вдруг» на северо-запад и удирать во всю прыть от убийственного огня русских 12-дюймовок. Это грозило тем, что собирать потом крейсера Камимуры и принимать их себе в кильватер Того мог уже непонятно когда и непонятно как.

«Южный» вариант позволял сохранить единство строя и был несколько безопаснее для крейсеров Камимуры, так как по мере выхода их из петли под сосредоточенный «бородинцев» могли попасть лишь концевые японские корабли. Да и для тех дистанция разрыва с русскими кораблями постоянно бы росла. Но в этом случае в неприятном положении оказывались бы уже броненосцы Того. Дело в том, что в зависимости от радиуса поворота русских и японских кораблей, «Микаса» мог пройти за кормой «бородинцев» и формально попытаться отсечь русских «стариков». На самом же деле это означало одновременный расстрел броненосцев Того с двух сторон: с севера – «бородинцами», с юга – «стариками». И опять же – всё это на «пистолетной» дистанции.

Чтобы избежать этого, Того следовало осуществить поворот по большому радиусу с тем, чтобы, пользуясь превосходством в скорости, обойти русские колонны с юга и попытаться атаковать их единым строем с юго-западного направления. Альтернативой был уход всей колонны на север также «по большой дуге» с последующими погоней за русскими и попыткой выбрать удачное положение для боя. Но всё это требовало времени.

Требовало времени и спасение крейсеров Камимуры. Ибо независимо от выбора курса дальнейшего поворота броненосцев Того, при сохранении строя единой колонны корабли японского 2-го боевого отряда расходились бы с русскими броненосцами типа «Бородино» на предельно опасной дистанции. Соответственно, требовалось либо сжать зубы и терпеть удары 12-дюймовых снарядов в надежде на малое время расхождения эскадр встречными курсами, либо давать крейсерам команду «спасаться по способности» (в данном – отворачивать «все вдруг» и на максимальной скорости уходить на северо-запад или север) и дополнительно тратить время на соединение колонн 1-го и 2-го боевых отрядов в единый строй для дальнейшего боя с русскими.

Здесь уместно будет напомнить, что артиллерийский бой 14 мая завершился в 19:12 за считанные минуты до захода Солнца. Именно в 19:12 от взрыва погребов 6-дюймовой башни погиб «Бородино», а непосредственно перед этим – в 18:50 перевернулся «Император Александр III». Таким образом, более энергичное маневрирование русской эскадры в начале боя, не дававшее противнику стать на удобный для ведения артиллерийского огня курс и заставлявшее тратить время для выхода на новую удобную позицию, давал все шансы сохранить в строю до ночи три из четырех броненосцев типа «Бородино».

Разумеется, что подобное маневрирование со стороны русских требовало предварительного разделения броненосцев на две, способные к самостоятельному действию колонны. Наша реальность, в которой Рожественский предпочел держать на «Ослябе» флаг, мягко говоря, недееспособного адмирала, никак не способствовала активным действиям русской стороны.

Адекватного разделения русских кораблей на отряды, а именно – выделение быстроходных крейсеров и эсминцев в отряд легких сил, требовало и главное препятствие для предлагаемого отворота русской эскадры на запад – легкие крейсера и эсминцы противника (5-й и 6-й отряды Катаоки и Того-младшего), проходящие в начале боя как раз к западу от эскадры Рожественского. Конечно, «Олега», «Авроры», «Светланы», «Жемчуга», «Изумруда» и 7-ми эсминцев было недостаточно для того, чтобы «один на один» разбить легкие силы японцев. Но, во-первых, за русскими «мальчиками на побегушках» тем же курсом шли бы еще неповрежденные броненосцы, сохранившие всю артиллерию среднего и мелкого калибров (тут можно вспомнить конструктивные особенности и «бородинцев», имевших возможность стрелять вперед из 8-ми 152-мм орудий, и «Осляби», способного стрелять вперед из 5-ти 152-мм орудий). Во-вторых, и без этого легкие силы японцев вовсю уходили на север, не особо пытаясь атаковать не то, что русские броненосцы, но даже транспорты.

Еще одним преимуществом предлагаемого решения видится то, что выбранный Рожественским в нашей реальности курс не просто уводил русскую эскадру в сторону от не просто конечной цели перехода, но во многом фактически спасительной гавани Владивостока. Хуже было то, что отворачивая на восток, Рожественский фактически автоматически выводил японский флот на позицию, преграждающую русским путь к спасению. Предлагаемый же поворот на запад не только позволял избежать расстрела еще на какое-то время, он еще и позволял всё это время приближаться к Владивостоку. Тем самым дополнительно увеличивая шансы русским кораблям пережить не только дневной артиллерийский бой, но и ночные торпедные атаки, а еще и снижал шансы быть обнаруженными японцами на следующий день.

Завершая разговор о возможном повороте русской эскадры на западне румбы в начале боя, вероятно, имеет смысл еще раз вернуться к погодным условиям, описанным выше. Поскольку рядом историков именно волнение моря рассматривается как одна из причин, побудившей Того атаковать левый борт русских, то следует признать, что предлагаемый маневр ставил японскую эскадру в невыгодные условия, воспрещающие стрельбу, как минимум, части 152-мм артиллерии эскадренных броненосцев и броненосных крейсеров. Более того, перевод противника на правый борт был выгоден русской стороне еще и положением Солнца: русские корабли подставляли противнику теневую сторону, а сами могли прицеливаться в хорошо освещенные борта противника. Конечно, на момент начала боя это было еще не столь принципиально и до заката было еще около 5 часов, за которые японцы, обладающие превосходством в скорости, могли перейти на левый борт русских, но тем не менее, русские могли попытаться использовать это преимущество.

Таким образом, представляется, что Того со своей «петлёй» в непосредственной близости от противника, действительно, допустил весьма серьёзную ошибку, воспользоваться которой русский адмирал, увы, не смог. По мнению автора Рожественский упустил шанс как выиграть время для сохранения своих кораблей, так и поставить противника в невыгодные условия, возможно, нанеся серьезный урон замыкающим крейсерам Камимуры.

Последний шанс адмирала-2