«Воители» и «виктории» — эскадренные броненосцы типов «Георгий Победоносец» и «Гангут» из мира «крейсерской осени»

Всем доброго времени суток. Вот, наконец, «крейсерская осень» в моем исполнении и переросла в «линкорную зиму». Пара броненосцев из данного мира отдается на ваше рассмотрение и растерзание, уважаемые коллеги. И в порядке маленькой ремарки относительно дальнейшего развития флота в этом мире – для себя я понял, что мне интересно именно брать реальные прототипы и смотреть, что из них можно максимально «выжать», оставаясь в целом в рамках фактического тоннажа, стоимости и уровня технических решений, примененных на конкретных российских кораблях того или иного периода постройки. Поэтому так, собственно, дальше оно и будет происходить.

При проектировании в 1886-1888 годах очередного поколения броненосцев для черноморского театра над российскими инженерами довлели сразу несколько основных идей.

Во-первых, налицо было желание МТК сохранить заданный кораблями типа «Екатерина II» высокий уровень броневой защиты, включая ее максимальную 16-дюймовую толщину и полный пояс по ватерлинии.

Во-вторых, требовалось усовершенствовать артиллерию главного калибра – все разномастные установки 30-калиберных 12-дюймовок на трех первых броненосцах Черноморского флота имели свои недостатки, включая и такие серьезные, как существенное затруднение их вращения и крен корабля при повороте всех орудий на один борт. Более того, флот в целом уже переходил на 35-калиберные 305-мм орудия.*

Справочно:

В данном мире «Чесма», как и «Екатерина II» с «Синопом», имела на вооружении именно 30-калиберные 12-дюймовые пушки.

В-третьих, в силу извечных соображений экономии надлежащие боевые качества новых кораблей хотелось вместить в меньшее водоизмещение, чем проектные 10 и реальные 11 тысяч тонн у тройки «екатерин».

Лучше всего приблизиться к решению этой непростой задачи получилось у Э.Е.Гуляева, по проекту которого в сентябре-октябре 1888 года в Севастополе и Николаеве и были заложены два очередных черноморских броненосца.*

Справочно:

И Арбузов, и Мельников пишут о том, что в свое время по проекту броненосца «Двенадцать Апостолов» планировалось построить сразу два корабля. Уж не знаю, насколько данный вариант был бы лучше, чем реально построенные «Двенадцать Апостолов» и «Георгий Победоносец» – но в этом мире был реализован именно он.

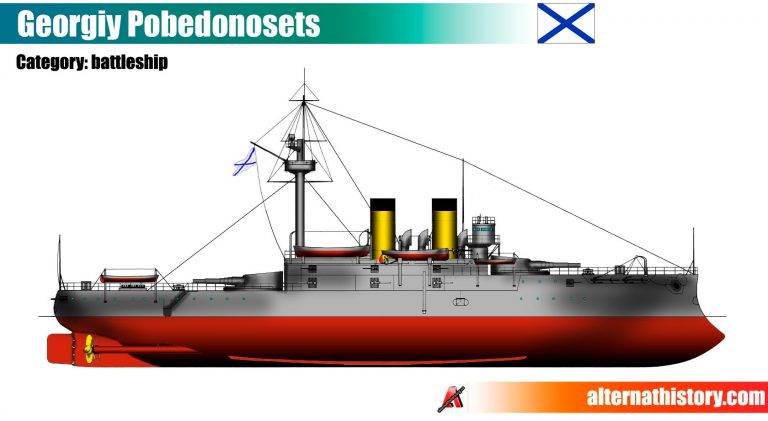

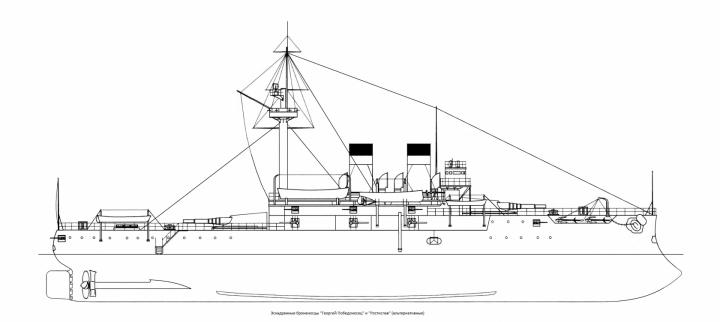

Получившие названия «Георгий Победоносец» и «Ростислав» и оконченные постройкой почти ровно через шесть лет после закладки, в июле и сентябре 1894 года, эти корабли во многом стали знаковыми для Черноморского флота, фактически предопределив и облик двух последующих типов черноморских броненосцев, и внешний вид «Синопа» после его модернизации в 1899-1903 годах.

При взгляде на них прежде всего бросалось в глаза наличие полубака, примененного Гуляевым вынужденно, в целях экономии проектной нагрузки по статье «масса корпуса». Впрочем, в иных аспектах своей конструкции эти корабли были в известной мере подобны броненосцам типа «Екатерина II». Они тоже были сравнительно коротким и широкими, тоже не отличались особой резвостью (средняя скорость на испытаниях лишь около 15 узлов и максимальная примерно на полузла выше вместо проектных 16 – за что следовало благодарить 700-800-тонную перегрузку), тоже имели сдвинутые ближе к миделю барбеты главного калибра, полный пояс по ватерлинии и прикрывающий около трети длины корпуса верхний пояс.

Впрочем, далее уже начинались отличия. Так, барбетных установок с парой 305-мм орудий в каждой на них осталось всего две, по одной в носу и корме – но это уже были новые, 35-калиберные пушки. Причем конструкция самих установок была доведена Путиловским заводом до достаточно высокой степени совершенства, а крен при их повороте на один борт теперь не превышал половины градуса.

Интересно была выполнена и защита барбетов – от жилой до верхней палубы они прикрывались угловыми траверзами верхнего пояса. На чертежах боковых видов кораблей эти траверзы зрительно увеличивали длину данного пояса примерно до половины длины корпуса, из-за чего, к примеру, именно такое ее значение долгое время ошибочно фигурировало в справочниках Джейна.

Верхние прикрытия барбетов и каземат шестидюймовых пушек получили трехдюймовую вертикальную броню, что тоже выгодно отличало новые броненосцы от «екатерин» с их чисто символическими полутора дюймами противоосколочной защиты соответствующих частей. Для главного же пояса было верно обратное – на «екатеринах» его броня в оконечностях в районе артиллерийских погребов доходила до 12 дюймов, тогда как на «Георгии» и «Ростиславе» сразу после центральной 16-дюймовой части длиной в полкорпуса части вплоть до штевней простирались плиты толщиной лишь в 8 дюймов.

Характеристики эскадренных броненосцев «Георгий Победоносец» и «Ростислав»:

водоизмещение (нормальное/полное) (среднее для кораблей серии) – 9250/9375 т (по проекту – 8500/8625 т);

размеры – 91,59 м (длина между перпендикулярами)/95,25 (длина по ВЛ)/98,37 (длина наибольшая)/20,12 (ширина на миделе)/7,82 (осадка при нормальном водоизмещении)/7,92 (осадка при полном водоизмещении) м (осадка при нормальном водоизмещении по проекту – 7,16 м);

мощность машин на испытаниях (средняя для кораблей серии) – 8250 л.с. (по проекту – 8250 л.с.);

скорость на испытаниях (средняя для кораблей серии) – 15,0 узлов (по проекту – 16,0 узлов), наибольшая достигнутая – 15,5 узла;

запас угля – 625 (нормальный)/750 (полный) т;

дальность плавания фактическая при полном запасе угля – 2500 миль на 10 узлах (по проекту – 3500 миль на 10 узлах);

бронирование (броня стальная (палубы, крыша боевой рубки, бок, траверзы и крыша каземата СК, разделительные переборки в каземате СК и верхние прикрытия барбетов ГК) и сталежелезная):

полный пояс по ватерлинии (2,13 м ширины, с 1,07 м от верхней кромки начинает утоньшаться к нижней кромке) – 406-203 мм (47,63 м (50 %), центральная часть) и 203-102 мм (оконечности), верхний пояс (длина бортовой брони – 28,58 м (30 %), длина пояса с траверзами в диаметральной плоскости – 47,63 м (50 %), 2,13 м ширины) – 305 мм, траверзы верхнего пояса – 305 мм (угловые, ширина от 2,13 м у борта до 2,44 м в центре с учетом погиби верхней палубы), палубы – 63,5 мм (жилая (нижняя) – плоская между обводами пояса по ватерлинии и верхнего пояса, проходит по верхней кромке пояса по ватерлинии – с учетом 19-мм палубного настила) – 50,8 мм (верхняя – плоская между обводами верхнего пояса и каземата 152-мм орудий, проходит по верхней кромке верхнего пояса – с учетом 12,7-мм палубного настила) – 38,1 мм (верхняя – плоская в пределах каземата 152-мм орудий и его траверзов, проходит по верхней кромке верхнего пояса – с учетом 12,7-мм палубного настила), барбет носовой установки 305-мм орудий (от верхней палубы до палубы полубака, высота 2,44 м, внешний диаметр 8,53 м) – 305 мм, верхнее прикрытие установок 305-мм орудий (башенноподобной формы, максимальная высота над уровнем палубы – 2,74 м, максимальный диаметр – 8,53 м) – 76,2 (бок) и 50,8 (крыша) мм, каземат 152-мм орудий (длина каземата с траверзами в диаметральной плоскости 24,38 м, высота 2,44 м) – 76,2 (бок и траверзы) и 25,4 (4 разделительные полупереборки длиной 2,13 м каждая на батарейной палубе и крыша каземата, выполненная как часть верхней палубы (однослойная)) мм, боевая рубка – 203 (бок) и 50,8 (крыша) мм;

вооружение – 2х2-305х35, 6-152х35 (на батарейной палубе), 12-47 (2 на жилой палубе в корме, 2 на верхней палубе в носу, 6 в небронированном каземате на палубе полубака, 2 на носовом мостике), 8-37 (на боевом марсе), 2-63,5-мм десантных, 4-381-мм т.а. (надводные, 8 торпед), 50 мин.

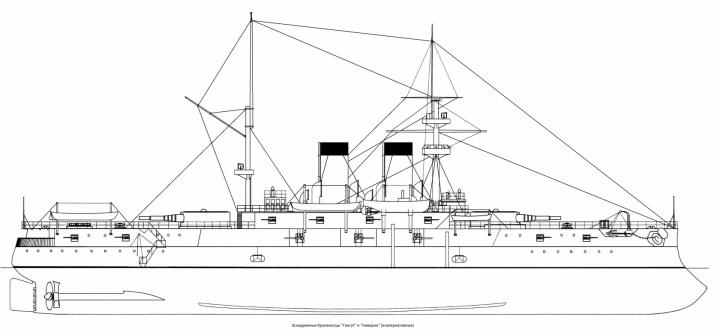

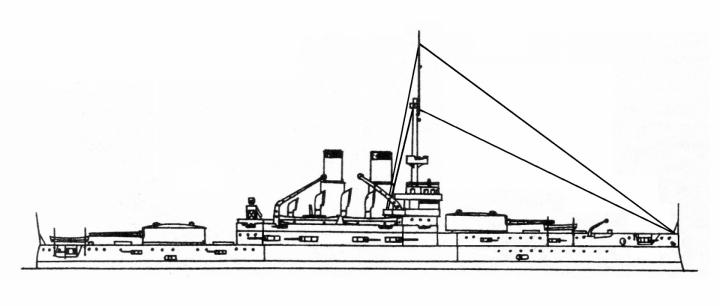

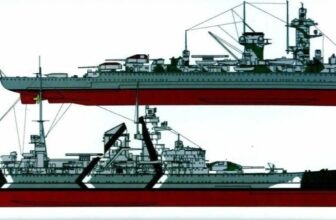

Несколько иначе, чем черноморские, выглядели очередные броненосцы, строившиеся на верфях Санкт-Петербурга.

Примерно в середине 1888 года, как раз тогда, когда русское Морское министерство было озабочено выработкой новых типов броненосных кораблей для Балтийского моря, Главный морской штаб получил сведения о том, что в Германии планируется строительство броненосцев типа «Вёрт». Данные разведки приписывали этим кораблям водоизмещение свыше 10000 т, скорость в 16 узлов и вооружение из шести 280-мм орудий.

На фоне такого набора характеристик потенциальных противников самые современные в Балтийском флоте броненосцы – «Император Александр II» и «Император Николай I» – с их всего лишь 229-мм главным калибром выглядели откровенно слабыми. Поэтому генерал-адмирал распорядился начать проектирование очередной пары кораблей для Балтики водоизмещением около 8500-9000 т с вооружением из 305-мм пушек, как можно большей скоростью и бронезащитой, а также с запасом угля, позволяющим при необходимости отправить их в дальнее плавание.

Лучшим из представленных на конкурс оказался в итоге проект Общества Франко-русских заводов, разработанный талантливым инженером П.А.Титовым на базе теоретического чертежа броненосцев-«императоров» и почти не отличавшийся от них габаритами корпуса. МТК долго колебался, прежде чем отдать заказ частному предприятию, но главный уполномоченный Общества П.К.дю Бюи сумел заручиться поддержкой у самого императора Александра III. Помимо того, Общество согласилось предоставить полный пакет документации для постройки второго из намеченных кораблей на казенной верфи, что в конечном итоге тоже сработало в его пользу.

Оба корабля были заложены практически одновременно, в марте 1889 года в больших деревянных эллингах Галерного острова и Нового адмиралтейства. В строй они вошли к концу 1895 – началу 1896 года.

Проект Титова оказался по-настоящему удачным. Так, невзирая на традиционную для российского судостроения перегрузку, которая у новых броненосцев превышала 600 тонн, и «адмиралтейский» «Гангут», и строившийся на частном предприятии «Наварин» показали на испытаниях довольно высокую среднюю скорость – 15,7 и 15,81 узла соответственно. Максимальная же в ряде пробегов доходила до 16,14-16,35 узла – и это было сочтено достаточным основанием для приема их главных механизмов в казну. Но, что более важно, скорость около 16 узлов корабли сохраняли в течение всей своей активной службы.

Дальность плавания тоже традиционно не дотянула до проектных значений. Зато качество броневой защиты кораблей было повышено за счет применения вместо сталежелезной брони новой, сталеникелевой, на которую русский флот начал переходить с 1890 года. Вкупе с полноценными башнями главного калибра (пусть еще и не уравновешенными, но в целом весьма неплохо спроектированными) и наконец-то противоснарядной броней, которой был защищен каземат шестидюймовок, это делало русские корабли достаточно опасными противниками для практически любого их «одноклассника».

Некоторые же особенности новых броненосцев, вроде смещенных в нос и корму, как и на черноморских «Георгии Победоносце» и «Ростиславе», погребов главного калибра, и неполного пояса по ватерлинии были следствием их плотной компоновки в свете требования МТК о наделении жизненно важных частей кораблей максимально возможной защитой.

Характеристики эскадренных броненосцев «Гангут» и «Наварин»:

водоизмещение (нормальное/полное) (среднее для кораблей серии) – 9500/10000 т (по проекту – 8875/9375 т);

размеры – 99,36 м (длина между перпендикулярами)/102,41 (длина по ВЛ)/106,07 (длина наибольшая)/19,61 (ширина на миделе)/8,15 (осадка при нормальном водоизмещении)/8,53 (осадка при полном водоизмещении) м (осадка при нормальном водоизмещении по проекту – 7,72 м);

мощность машин на испытаниях (средняя для кораблей серии) – 9000 л.с. (по проекту – 8750 л.с.);

скорость на испытаниях (средняя для кораблей серии) – 15,75 узла (по проекту – 16,0 узлов), наибольшая достигнутая – 16,25 узла;

запас угля – 625 (нормальный)/1000 (полный) т;

дальность плавания фактическая при полном запасе угля – 3500 миль на 10 узлах (по проекту – 4500 миль на 10 узлах);

бронирование (броня стальная (палубы, крыша боевой рубки, крыша каземата СК, разделительные переборки в каземате СК и крыши башен ГК) и сталеникелевая):

пояс по ватерлинии (71,68 м (70 %) длины, 1,98 м ширины, с 0,99 м от верхней кромки начинает утоньшаться к нижней кромке) – 330-165 мм (51,21 м (50 %), центральная часть) и 254-127 мм (20,47 м (20 %), оконечности), траверзы пояса по ватерлинии – 254 мм (прямые, соответствуют поясу по ширине), верхний пояс (51,21 м (50 %) длины, 2,13 м ширины) – 254 мм, траверзы верхнего пояса – 254 мм (прямые, ширина от 2,13 м у борта до 2,44 м в центре с учетом погиби батарейной палубы), палубы – 76,2 мм (карапасная в носу и корме вне пояса по ватерлинии – с учетом 19-мм палубного настила) – 63,5 мм (жилая (нижняя) – плоская между обводами пояса по ватерлинии и верхнего пояса, проходит по верхней кромке пояса по ватерлинии – с учетом 12,7-мм палубного настила) – 50,8 мм (батарейная – плоская в пределах верхнего пояса и его траверзов, проходит по верхней кромке верхнего пояса – с учетом 12,7-мм палубного настила), барбеты башен 305-мм орудий (от батарейной до верхней палубы, высотой 2,44 м и внешним диаметром 8,0 м) – 254 мм, башни 305-мм орудий (цилиндрической формы, внешний диаметр 7,62 м, высота вертикальной брони 2,74 м) – 254 (вертикальная броня) и 50,8 (крыша (однослойная)) мм, каземат 152-мм орудий (длина каземата с траверзами в диаметральной плоскости 24,38 м, высота 2,44 м) – 127 (бок и траверзы) и 25,4 (4 разделительные полупереборки длиной 2,74 м каждая на батарейной палубе и крыша каземата, выполненная как часть верхней палубы (однослойная)) мм, боевая рубка – 254 (бок) и 50,8 (крыша) мм;

вооружение – 2х2-305х35, 6-152х35 (на батарейной палубе), 16-47 (8 на батарейной палубе в носу и корме, 8 в небронированном каземате на верхней палубе), 8-37 (на боевом марсе), 2-63,5-мм десантных, 4-381-мм т.а. (надводные, 8 торпед), 50 мин.

Один из двух черноморских кораблей, «Ростислав», погиб в ходе операции по овладению черноморскими проливами в 1899 году. Снаряд, выпущенный турецкой береговой батареей, попал крайне неудачно для русских, прошив 203-мм слой компаунда прямо напротив носового погреба главного калибра – и детонация боезапаса не оставила броненосцу ни единого шанса.

Флот, как и десант, тогда в полной мере выполнил свою задачу, подавив оборону турок, но и потери его были весьма и весьма ощутимы. Помимо «Ростислава», османам удалось пустить на дно «Екатерину II», а «Чесма» превратилась в наполовину выжженный остов, который уже не стали восстанавливать, а позже использовали для опытов по испытанию схем защиты новых линкоров «дредноутного» типа. Впрочем, открытый с тех пор для России доступ в Средиземное море определенно стоил всех понесенных русскими моряками и солдатами жертв.

Стоит также сказать, что события 1899 года в определенной мере благотворно сказались на судьбе последнего оставшегося более-менее боеспособным броненосца типа «Екатерина II» – «Синопа». Начатый в том же году ремонт полученных им в ходе операции повреждений решено было совместить с модернизацией. По ее завершении четыре года спустя этот корабль приобрел, подобно новейшим на тот момент черноморским броненосцам «Двенадцать Апостолов» и «Три Святителя», пониженную на один уровень палубу в корме и вооружение из четырех 40-калиберных 12-дюймовых орудий в двух башнях и восьми шестидюймовок Канэ в бронированном каземате (а также двадцати двух малокалиберных пушек). В чем-то он даже превзошел своих более новых собратьев, обзаведясь в ходе модернизации водотрубными котлами Бельвиля и крупповской броней, защищавшей почти весь его надводный борт.

«Георгий Победоносец» ждала другая судьба. В 1906-1909 годах он был перестроен в учебный артиллерийский корабль. При этом его главную и среднюю артиллерию сменили четыре 50-калиберных восьмидюймовки в палубных установках с башенноподобными щитами и десять 152-мм пушек Канэ – шесть в каземате и четыре за щитами на палубе полубака на месте бывшего каземата 47-мм пушек.

Балтийские же «Гангут» и «Наварин» встретили русско-японскую войну с разобранными для ремонта после долгих плаваний главными механизмами и частично снятой артиллерией. В свете складывавшейся на Дальнем Востоке сложной военной обстановки с их вводом в строй решено было не торопиться – у Морского министерства хватало забот по доводке до потребных кондиций более современных кораблей. По завершении боевых действий эти броненосцы, как и их предшественники-«императоры», с полностью обновленной средне- и малокалиберной артиллерией вошли в состав учебно-артиллерийского отряда. Пушки главного калибра на них не меняли (на это уже не хватило средств) – лишь перевели их на бездымный порох и увеличили углы возвышения, одновременно усовершенствовав затворы и башенные механизмы для повышения скорострельности.