«Викрамадитья» Страны Советов

После совещания у Устинова настроение Артема Ивановича было совсем никудышним. С одной стороны, вроде бы все в жизни хорошо, чего еще желать-то? Дома – любящая жена, есть и сын и дочь, на работу ходим в КБ имени себя любимого, и наверное ясно, кто в нем главный начальник. Грудь в орденах, генерал-полковник, с прошлого года еще и академик АН СССР, а уж сколько самолетов спроектировал – не сосчитать. Хотя сам, конечно, сейчас уже не столько по конструкторской, сколько по административной части, возраст все же не шутка, да и молодое поколение воспитывать надо. Но Микоян до сих пор вникал во все детали: вот и крайний самолет его КБ, МиГ-23, который аккурат в мае сего года на вооружение приняли, Артем Иванович знал только что не наизусть, хотя главным конструктором его он не был.

Нет, с его КБ все будет нормально, они только что дали ВВС фронтовой истребитель, который пойдет в огромную серию, коллектив Микоян подобрал отличный, так что перспективы у него самые радужные, но… Не к добру это увлечение Д.Ф. Устинова самолетами вертикального взлета и посадки. Не тем делом занялся Александр Сергеевич, ох не тем… Сложно сказать, почему такое вышло, но некогда мощное КБ А.С. Яковлева как-то неожиданно оказалось на вторых ролях. В части истребителей и перехватчиков правили бал МиГ и Су, а в области бомбардировщиков лидерство постепенно переходило к КБ Туполева, так что Яковлев рисковал остаться не у дел и ему грозило вовсе уйти из военной тематики. Вот и взялся за СВВП – никто больше особого желания проектировать эти самолеты не изъявлял, так что конкуренции у Яковлева как будто не просматривалось. Да только, по мнению Микояна, СВВП были тупиковой ветвью в развитии авиации. Ну да, теоретически вертикальный взлет и посадка давали массу преимуществ, но вот практически приходилось платить за это так дорого, что овчинка не стоила выделки.

На ранних версиях МиГ-23, пытаясь создать самолет с укороченным взлетом и посадкой, тоже пытались использовать дополнительные двигатели, работавшие только при подъеме машины в воздух, но вскоре стало ясно, что дело это вконец бесперспективное. А Яковлеву предстояло обеспечивать подъемными двигателями не укороченный, а вертикальный взлет и посадку, и тут никаких шансов приблизиться к характеристикам МиГ-а у его детища не было.

Но вот теперь… с одной стороны, Горшков пробил-таки разработку большого атомного авианосца, проект 1160, вот и МиГ получил заказ на палубный истребитель. Конечно, моряки хотели что поновее, поэтому решили, не мудрствуя лукаво, делать на основе пошедшего в серию МиГ-23. Будет МиГ-23А, то бишь «авианосный», получится неплохой самолет, Андреев, главный конструктор МиГ-23 не подведет, все сделает как надо, вот только… Чувствовал Артем Иванович, что не будет хода атомному авианосцу. Видно было, что у Устинова к такому кораблю душа совсем не лежит. Но вот СВВП Дмитрий Федорович одобрял всецело: вот и третий после «Москвы» и «Ленинграда» авианесущий корабль приказал строить по новому проекту 1143 с обязательным базированием на нем Як-36МФ – сверхзвуковой СВВП, истребитель-перехватчик, который обещался сделать Яковлев. То есть не то, чтобы приказал, да только мнение секретаря ЦК КПСС так вот запросто не проигнорируешь. Устинов считал, и не скрывал этого, что за СВВП будущее, и что недалек тот день, когда «вертикалки» сменят фронтовую авиацию.

И вот этого Артем Иванович допускать решительно не хотел. Он понимал, что боевой СВВП возможен только за счет сильного урезания характеристик самолета, таких как боевой радиус, нагрузка и прочее, но опасался того, что в какой-то момент Устинов сочтет это приемлемой ценой за вертикальный взлет. Дмитрий Федорович, конечно, человек серьезный и опытный, но ошибиться может всякий, а цена у такой ошибки будет катастрофической. СВВП Яковлева лучше было бы «задвинуть» как можно дальше, но только как это сделать? Понятно, что в ВВС его творению пока хода не будет. После 1966 г, когда Яковлев продемонстрировал дозвуковой Як-36, неспособный вообще нести никакую боевую нагрузку, прошло уже 3 года, но далеко КБ Яковлева не продвинулось. Разработчики СВВП застряли на дозвуковом штурмовике, и даже он пока у них не получался. Но палубы кораблей Яковлев, тем не менее, для себя «отвоевал», высокой поддержкой заручился, а ведь курочка, как известно, по зернышку клюет. А потому угроза сэвэвэпэзации всей страны сохраняется, и для того чтобы притормозить это дело, необходимо противопоставить яковлевскому истребителю свой самолет.

И вот этого Артем Иванович допускать решительно не хотел. Он понимал, что боевой СВВП возможен только за счет сильного урезания характеристик самолета, таких как боевой радиус, нагрузка и прочее, но опасался того, что в какой-то момент Устинов сочтет это приемлемой ценой за вертикальный взлет. Дмитрий Федорович, конечно, человек серьезный и опытный, но ошибиться может всякий, а цена у такой ошибки будет катастрофической. СВВП Яковлева лучше было бы «задвинуть» как можно дальше, но только как это сделать? Понятно, что в ВВС его творению пока хода не будет. После 1966 г, когда Яковлев продемонстрировал дозвуковой Як-36, неспособный вообще нести никакую боевую нагрузку, прошло уже 3 года, но далеко КБ Яковлева не продвинулось. Разработчики СВВП застряли на дозвуковом штурмовике, и даже он пока у них не получался. Но палубы кораблей Яковлев, тем не менее, для себя «отвоевал», высокой поддержкой заручился, а ведь курочка, как известно, по зернышку клюет. А потому угроза сэвэвэпэзации всей страны сохраняется, и для того чтобы притормозить это дело, необходимо противопоставить яковлевскому истребителю свой самолет.

Вот только как это сделать? Устинову явно не по душе слишком большие корабли, а на малый паровую катапульту не очень-то и поставишь, и в отличие от того же МиГ-23А, которому для взлета нужна катапульта, Як сможет взлетать прямо с палубы. Да, с мизерной боевой нагрузкой, но – сможет в конце концов, все же у Яковлева конструкторский состав вовсе не дурной, сделают. А вот самолет горизонтального взлета и посадки с палубы без катапульты не запустить, разве что обеспечить его тяговооруженностью на уровне крылатой ракеты. Но что если…

– Вот смотри, Анатолий Анатольевич, – втолковывал Микоян главному конструктору МиГ-23 Андрееву. – Обычному самолету с палубы без катапульты не взлететь, но это если палуба прямая. А если – трамплин?

– Да зачем же нам трамплин, Артем Иванович? – недоуменно пожимал плечами Андреев. – Мы самолет под катапульту делаем, для авианосца, а катапульта куда интереснее трамплина будет, это же очевидно – ррраз – и в небо!

– А затем, – сердился Микоян, – что не будет у нас авианосца, вот помяни мое слово – не бу-дет! Не дадут морякам строить монстров под 70 тысяч тонн, дорого это, будут строить корабли вполовину меньше и под СВВП. А я хочу такой самолет, чтобы он мог и с тридцатитысячного корабля стартовать и с «вертикалкой» за палубу побороться!

– Да как ему сесть-то на вертолетную палубу?

– Ничего, чай аэрофинишеры разработают уж как-нибудь.

– Но взлетать-то ему как?

– А вот это ты мне скажи – как. Я тебе гениальную идею – трамплин – подкинул? Подкинул. Вот иди и считай: что за трамплин должен быть и какая тяговооруженность должна быть у самолета, чтобы он с этого трамплина не блинчики в море считал, а в поднебесьях реял, что твой буревестник… С разбегу, скажем…– тут Микоян прищурился, – скажем, 100 метров.

Андреев издал громкий стон, а спустя неделю спор возобновился:

– Бесполезно! – говорил Анатолий Андреевич. – Конечно, от наклона трамплина будет зависеть очень многое, тут считать не пересчитать, но примерный эффект, которого можно добиться, уже понятен. В общем, менее чем с тяговооруженностью 0,9 на 100 метрах делать нечего! И это минимум, это – наиболее оптимистичная оценка, скорее всего понадобится 0,95, если вообще не единица! Это – приговор! Простите, Артем Иванович, но это – приговор! Я уже все продумал – тот же истребитель можно за тормозное устройство цеплять, пока двигатель на форсаж не выйдет, но – все равно 0,9! А ведь палубник, он потяжелее строевого МиГ-23 будет, ему и фюзеляж покрепче, и тормозные устройства, все это вес жрет! В общем, менее 15,5 тонн нормальной взлетной у нас не будет, а где я двигатель возьму с форсажем свыше 14 тысяч?! Это фантастика! Ненаучная! Так что никакой трамплин наш «двадцать третий» с палубы не запустит, тут другой двигатель нужен и самолет тоже другой…

– Вот смотри, Анатолий Андреевич. Разговаривал я с парнями Хачатурова, из АМНТК. Так вот они грозятся в самом скором будущем предложить тебе новый двигатель на 13 000 кгс и практически в том же массогабарите, что на двадцать третьем. То есть для твоих 0,9–0,95 нужен самолет с нормальной взлетной в 13,6–14,5 тонн. Неужели не осилишь?

– А как, Артем Иванович? Я же не бог, на такую массу для палубника не выйти, тут хоть что с двадцать третьего снимай…

– И даже изменяемую стреловидность?

– ?!!!

Андреева, казалось, сейчас хватит удар

– Да ты успокойся, Анатолий, ну вот водички хлебни, что ли… Мы для чего делали эту самую стреловидность? Чтобы обеспечить укороченные взлет-посадку. Ну и на кой нам эта укороченность на авианосце? Чтоб взлетал – нужны трамплин и высокая тяговооруженность, тут ты все верно говоришь. А садиться будет – его аэрофинишером поймают, главное совсем уж в космос с посадочной скоростью не улететь. Американцы же садятся? Садятся, а мы чем хуже?

Дальше был разговор с главкомом ВМФ. Горшков идею подхватил буквально на лету – как и предполагал Микоян, он тоже не слишком-то верил в возможности СВВП, но, поскольку авианесущие корабли флоту были нужны как воздух, готов был на компромисс с Устиновым. «Высокоэнергетичный» самолет, способный стартовать с палубы без катапульты, буквально заворожил главкома, за это он готов был бороться. Дмитрий Федорович Устинов отнесся к идее без особого энтузиазма, но вынужден был признать наличие в ней здравого смысла – головной ТАВКР проекта 1143, носитель СВВП уже вплотную подобрался к водоизмещению в 30 тыс. тонн, и если на корабле схожего водоизмещения можно будет базировать самолет, почти не уступающий по боевым качествам новейшему МиГ-23, при том что никаких дорогостоящих и отнимающих место катапульт будет не нужно… Кроме того, строительство подобных кораблей вовсе не отменяло столь понравившиеся ему СВВП – доведет Яковлев свой проект до железа – никто не помешает оснастить ими «трамплинные» авианесущие крейсера. А пока у Яковлева дела идут не так чтобы совсем хорошо, это ничего, новое часто задерживается, но и без СВВП у флота будут боеспособные самолеты. Ну а там, глядишь, и Як подоспеет.

В итоге уже в 1969 г было вынесено и принято решение о проектировании не только «катапультного» МиГ-23А, но и «трамплинного» МиГ-23К, получившем в дальнейшем наименование «Вихрь»

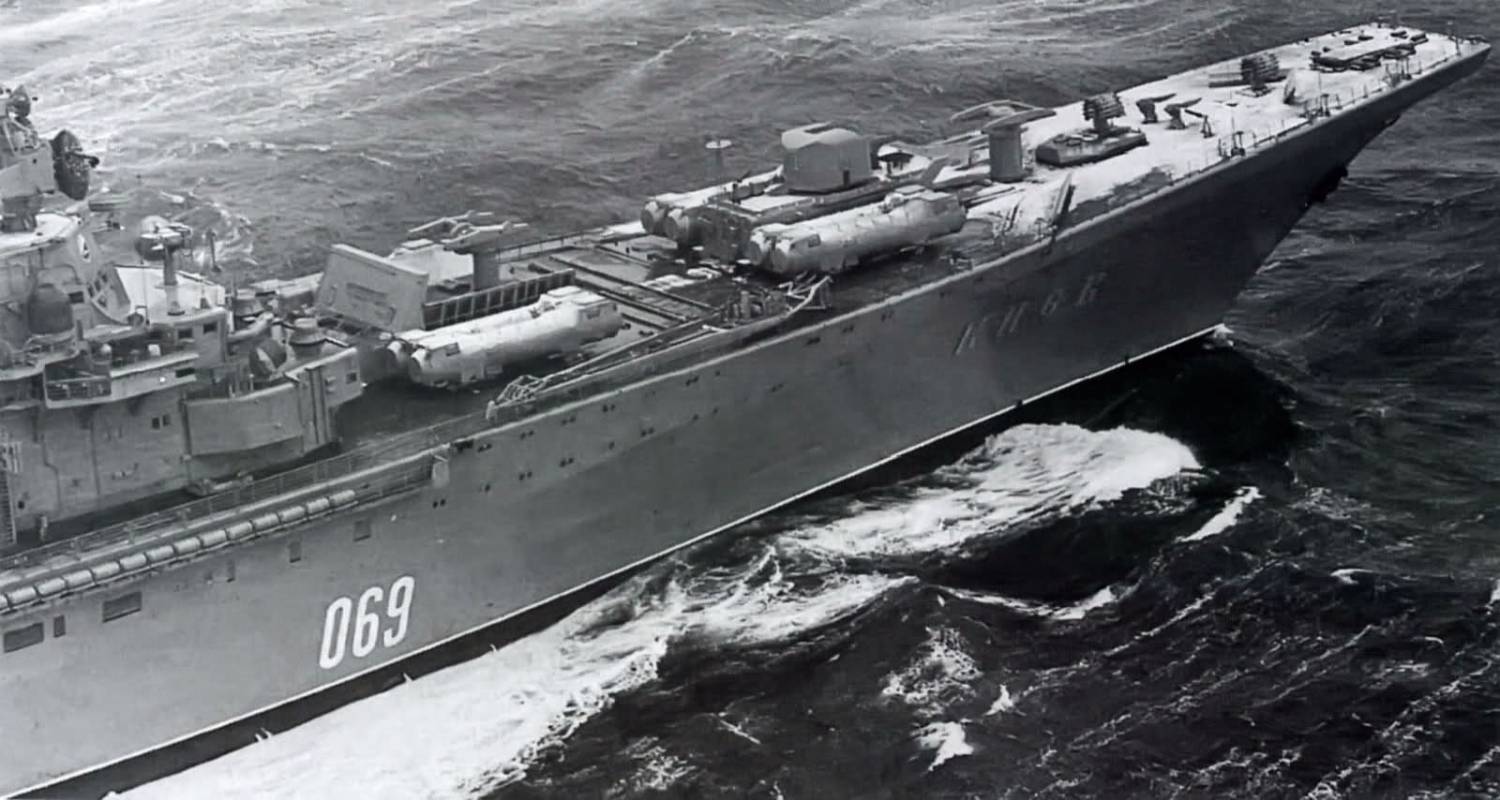

По итогам многочисленных встреч и консультаций решено было оставить головной корабль проекта 1143 как есть – вертолетоносцем со способностью нести СВВП, но вот второй корабль закладывать уже «трамплинного» типа, и флот, совместно с конструкторами, с энтузиазмом «засучил рукава» и взялся за составление проекта.

Горшков отлично понимал, что успех «трамплинного» 1143 с высокой долей вероятности поставит крест на нужных ему атомных авианосцах проекта 1160, но… дело в том, что и без трамплина шансов на строительство «советских «Нимицев» было откровенно мало. Опять же, Горшков отлично понимал, что, хотя авианосец с МиГ-ами будет куда эффективнее вертолетоносца с СВВП, ему все равно не будет хватать очень многого, и в том числе самолетов ПЛО и ДРЛО. Иными словами, трамплинный корабль представлял собой эрзац – но, во-первых, эрзац куда более продвинутый, нежели первый корабль проекта 1143 «Киев», а во-вторых – главком был уверен, что практическая эксплуатация трамплина поможет в дальнейшем убедить руководство страны в необходимости полноценных авианосцев.

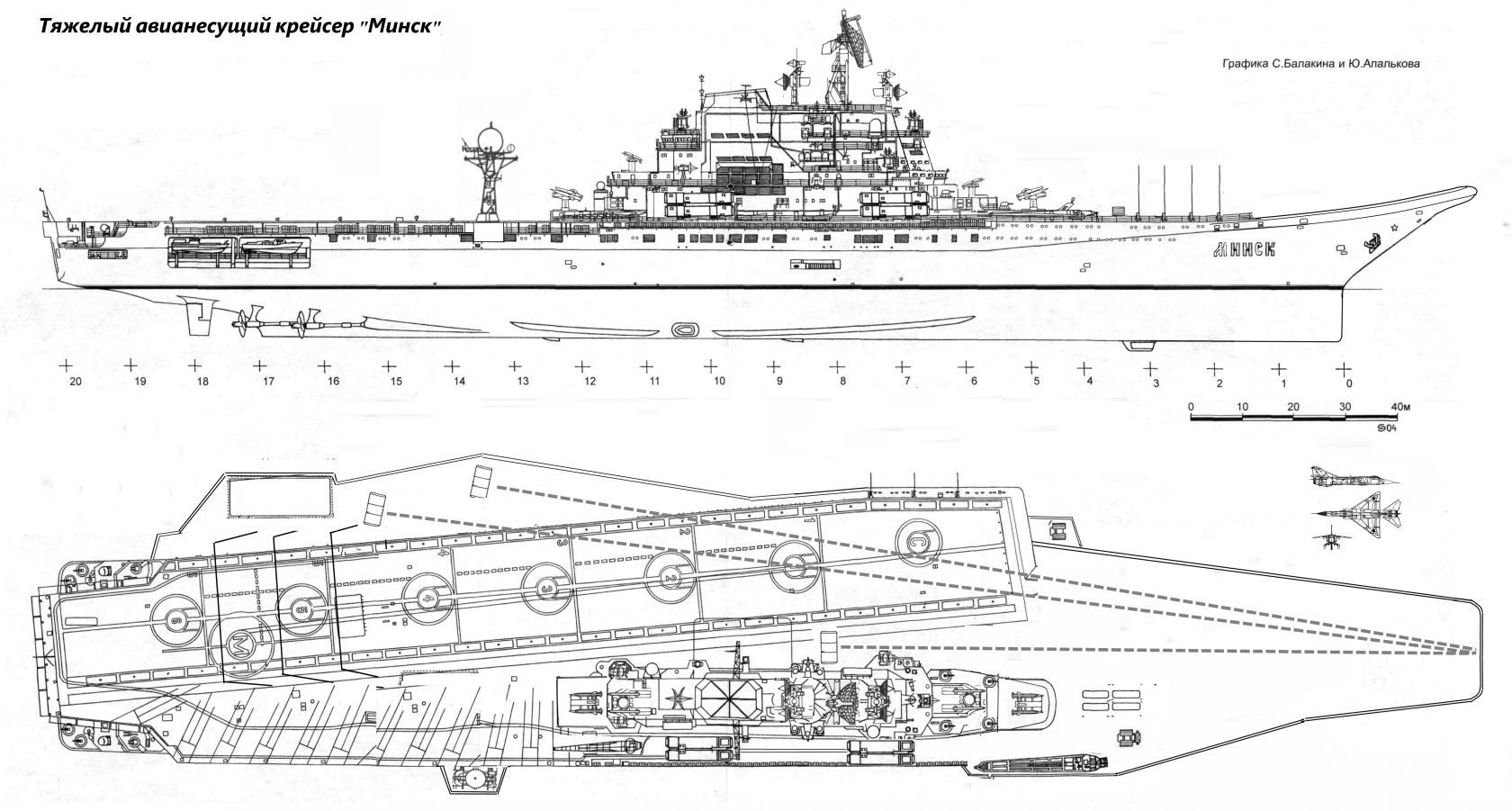

Менять в 1143 предстояло многое… Первое, чего настоятельно требовал главком, было увеличение летательных аппаратов с 22 до 36, но, помимо количественного роста авиагруппы, следовало учесть и более тяжелые веса истребителей.

Сам трамплин вышел подлинным физико-математическим шедевром, его кривизна обеспечивала максимум взлетающим с него самолетам. Но он прилично утяжелил носовую часть, в результате чего, после длительных споров, удалось отказаться от размещения ГАС «Орион» – впрочем, представить себе дорогущий авианесущий корабль свыше 30 тыс. тонн весом гоняющимся за подводной лодкой было весьма затруднительно: как ни крути, но это дело эскорта, положенного ТАКР-у. В конце концов на корабле оставалась «Платина», чего для самообороны, пожалуй, было бы достаточно. Соответственно списали и «Вихрь», и торпеды, оставив из всего противолодочного только две установки РБУ-6000, да и те не столько от подводных лодок, сколько в качестве оружия последнего шанса – против торпед. Ну и для поддержки десантов, конечно… Дело в том, что еще в утвержденном ТЗ на «Киев» значилась поддержка десантных сил: разработчики ТЗ имели в виду, разумеется, авиаподдержку, но такое толкование почему-то не встретило одобрения у вышестоящих над флотом инстанций, предполагавших, что ТАВКР должен иметь непосредственную возможность поддержать морпехов огнем. Для «Киева» сошлись на скорострельных 76-мм артустановках и РБУ, которые при необходимости могли сыграть роль РСЗО. Разумеется, моряки и в страшном сне не могли представить себе огромнейший корабль, вставший вплотную к берегу, чтобы ужаснуть неприятеля аж четырьмя трехдюймовыми стволами и парой бомбометов, но… политика есть политика.

В то же время на 1143.2 («трамплинный» ТАВКР получил свой личный номер) решено было от 76-мм АУ отказаться совсем, поскольку толку с них было не так чтобы много, а вот места установки требовали изрядно. Это на «Киеве» можно было сосредоточить массу вооружения в носу корабля, но на 1143.2 там была полетная палуба и трамплин. Но раз уж от 76-мм отказывались, то «выбросить за борт» РБУ уже никак было нельзя – иначе корабль не соответствовал бы ранее утвержденному ТЗ…

Не то чтобы «трехдюймовочки» весили слишком много, но очень протяженная надстройка «Киева» создавала известные завихрения воздуха, отчего взлет и посадка самолетов горизонтальной схемы была бы затруднена (если бы они на нем базировались), и на новом авианесущем корабле ее следовало укоротить. А еще – чем больше палубного пространства, тем большее количество самолетов можно подготовить к вылету. Советский флот стоял на том, что в ангаре допустимы только технические работы, но никак не заправка топливом и подвеска боеприпасов – этим нужно было заниматься строго на верхней (она же – полетная) палубе.

В окончательном варианте противовоздушное вооружение 1143.2 состояло из двух ЗРК «Шторм» и такого же количества «Оса-М» (замененные в ходе строительства на более продвинутую модификацию, «Оса-МА», позволяющую вести ракетный огонь по низколетящим целям), а также восьми 30-мм «металлорезок» АК-630. Оба радарных комплекса управления «Штормами» вытащили на самый верх надстройки, добившись тем самым максимальных углов наводки ЗУР, а вот обзорный радар решили не дублировать (на «Киеве» кроме «Восхода» стоял еще и «Фрегат»). Все равно оба они находились рядом, так что шансов уцелеть одному из них при попадании было не слишком много, а разносить их было особо некуда – требование максимально укоротить надстройку привело к тому, что ЗРК «висели» на ней, подобно елочным игрушкам. Еще хуже пришлось системе навигации и управления полетами «Привод СВ», чья ажурная мачта так красиво возвышалась над «Киевом». Засовывать ее к радарам означало ограничивать им обзор, так что в итоге ее вообще сняли с надстройки и разместили в спонсоне по правому борту. С одной стороны, казалось, что такое решение плохо тем, что создает «мертвую зону» для кормовых ЗРК, но на самом деле этого не происходило, так как запустив ракету чуть в сторону, ее потом несложно было вернуть на нужный курс – после облета «Эйфелевой башни», как нарекли ее моряки.

Куда сложнее оказалось пристроить пусковые установки ракет «Базальт». По понятным причинам разместить их в носу «а-ля «Киев»» не было никакой возможности, но куда их еще девать? Место нашлось справа от надстройки, пусковые «Базальтов» были перепроектированы так, чтобы две пусковые располагались поверх других двух. Две новые четырехракетные ПУ разместили на достаточном протяжении, чтобы ракеты из нижнего яруса кормовой установки могли пролететь над верхним ярусом носовой, при этом позади кормовой установки предусмотрен был специальный «отбойник» – в противном случае пуск четырех «Базальтов» попросту снес бы выхлопными струями готовящиеся к вылету самолеты. Но в целом восьмиракетный залп был обеспечен, правда, без перезарядки.

Что до авиагруппы, то за счет определенной экономии вооружений и номенклатуры бортового радиоэлектронного оборудования на новом корабле удалось разместить 36 летательных аппаратов без фатального роста стандартного водоизмещения – оно составило 34 500 т, что при «киевской» мощности ЭУ гарантировало 32 узла максимального хода (29 полного), и это было признано нормальным.

Предполагалось, что ТАВКР нового проекта должен будет выступать един в двух ипостасях – в качестве обеспечения ПВО ударных групп, ориентированных на уничтожение АУГ, и в качестве корабля ПВО/ПЛО, прикрывающего районы развертывания советских стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами. В первом случае авиагруппа должна была включать 24 МиГ-23К, 3 вертолета освещения надводной обстановки Ка-25РЦ, 8 противолодочных Ка-25 или Ка-27 и один поисково-спасательный вертолет. Во втором случае количество истребителей сокращалось до 12, вертолетов ПЛО, наоборот, росло до 20, а вертолеты ДРЛО и спасатель оставались без изменений.

Разумеется, всем было ясно, что разгромить авиакрыло американского авианосца силами двух эскадрилий МиГ-23 невозможно, но тем не менее, оказавшись в нужное время в нужном месте, советские палубные истребители имели хорошие шансы связать боем значительное число «файтеров» противника и тем самым серьезно уменьшить потери ракетоносцев, наносящих удар по АУГ. Во всяком случае это было много больше того, что способны были сделать СВВП.

Что же до самолета, то разработчики двигателя не подвели, представив Р-35-300, дающий 8550 кгс, а на форсаже – 13 000 кгс, и главный конструктор Андреев в целом справился с поставленной ему задачей. Взяв за основу МиГ-23, он заменил крыло изменяемой стреловидности обычным треугольным – и долго бился над каждой деталью, пытаясь уменьшить вес нового истребителя. Это было нелегко, но все же возврат к треугольному крылу дал определенные дивиденды. А кроме того был и еще один момент – корабельный самолет по определению не мог быть таким массовым, как сухопутный МиГ-23. Когда вы собираетесь строить самолеты тысячами, Вы трижды подумаете о стоимости каждого отдельного агрегата, потому что в масштабах гигантской серии любая переплата обернется огромными тратами. Но если речь идет о сотне-другой самолетов, то подход совершенно другой – где-то можно и поступиться стоимостью, выиграв в прочности, а значит уменьшив вес.

В итоге вес пустого самолета удалось «уронить» до 10 015 кг, что при четырехтонном запасе топлива, весе летчика в 80 кг, двух ракетах средней дальности Р-23 по 222 кг и двумя Р-60 о 44 килограммах каждая, давало нормальный вес примерно в районе 14 700 кг.

Для стометровки и этого было много, поэтому с первой (стометровой) позиции МиГ-23 удавалось нормально стартовать лишь при уменьшенном до 3 тонн запасе топлива, что, конечно, не лучшим образом сказывалось на его боевом радиусе. Однако проект 1143.2 располагал также 150- и 170-метровыми дорожками, с которых «Вихри» могли взлетать не только с полным топливным баком, но и с двумя тоннами оружия под крыльями.

Особых визуальных отличий от 23-го МиГ-а «Вихрь» не имел, если не считать измененное крыло и более «высокий» фонарь – для палубного самолета обзор при посадке чрезвычайно важен, а у МиГ-23 с этим было не слишком хорошо.

В целом же МиГ-23К «Вихрь» был принят летчиками куда теплее его «предка» МиГ-23. Меньший вес и бóльшая тяговооруженность в сочетании с новым крылом обеспечивали лучшую маневренность, по этому показателю «Вихрь» находился где-то посередине между МиГ-23 и МиГ-21. Куда лучший обзор из кабины «Вихря» давал ему дополнительное преимущество в воздушном бою. При этом, хотя самолет в известной мере сохранил «болячки» МиГ-23, но его обслуживание было все же попроще (а это немалое преимущество на корабле), да и в пилотировании он не был так строг. Поэтому морская авиация приняла истребитель «на ура» и он пошел в серию в 1976 году.

Разумеется, Як-38 никак не мог выдержать конкуренции с такой машиной. «Бешеный огурец» КБ Яковлева получился дозвуковым, не имел РЛС («Вихрь» нес «Сапфир 23»), а по боевому радиусу в разы уступал даже взлетевшему со стометровки МиГ-у. А главное – в то время как МиГ уже был практически готов идти в серию, яковлевцы все еще не могли довести до ума Як-38… Даже Устинов не нашел, что возразить, поэтому третий корабль проекта 1143 заложили по образу и подобию «Минска» (так был назван авианесущий крейсер 1142.2)

Все же небольшую установочную партию Як-38 произвели, так что по мере вступления кораблей в строй моряки получили возможность сравнить «вертикальный» «Киев» с «горизонтальным» «Минском». Конечно же, сравнение оказалось далеко не в пользу детища Яковлева. Тем не менее, работы по СВВП не закрыли и КБ Яковлева отчаянно пыталось создать конкурентоспособный истребитель-СВВП до самого развала СССР – столь же упорно, сколь и безуспешно.

А советское авианосцестроение шло своим чередом – после чистого СВВП-шника «Киев» в строй вступили «братья-близнецы» «Минск» и «Новороссийск», но все же, при всех своих преимуществах перед головным кораблем проекта 1143, они не могли на равных противостоять полноценным авианосцам США.

Следующую попытку построить настоящий авианосец Горшков предпринял на согласовании проекта 1143.4 «Баку», но в этот раз потерпел неудачу. Ему удалось «пробить» увеличение водоизмещения до ??? тонн, с тем чтобы корабль мог принимать 24 новейших тяжелых истребителя Су-27К или 36 МиГ-29У, но катапультами корабль так и не оснастили. В целом же «Баку» оказался неудачным – помимо концептуальных ошибок, его отличала ненадежная ходовая. И лишь следующий ТАВКР, строившийся по проекту 1143.6 стал, наконец-то, тем самым «советским «Нимицем»» которого желал видеть в составе флота его главком: водоизмещением под 80 тыс. тонн, атомный корабль получил, наконец-то, помимо трамплина еще и две паровых катапульты.

Основу авиагруппы могли составлять либо 36 Су-33 (Су-27К получил собственный номер), либо 24 Су-33 и 24 МиГ-29К, но по факту предпочли сформировать авиакрыло из самолетов одного типа – Су-33. И наконец-то КБ Яковлева взяло реванш за все многочисленные неудачи, создав аналог «Хокая» – палубный самолет ДРЛО Як-44. Последний оказался настолько хорош, что приглянулся и ВВС – те имели в своем распоряжении только небольшое число монструозных А-50, и относительно некрупный и недорогой в эксплуатации Як стал прекрасной альтернативой, что и ознаменовало возвращение КБ Яковлева в первые ряды создателей военной авиации.

Именно 1143.6 «Тбилиси» стал первым полноценным авианосцем СССР и… увы, последним. К счастью, корабль был практически готов к моменту развала Союза и потому вступил в строй – правда, уже флота Российской Федерации.

Увы, в эпоху «диких 90-х» стране было не до авианосцев. «Тбилиси» переименовали в «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», и единственный атомный авианосец старались удержать в строю, но все остальные корабли встали на прикол. Вскоре «Киев» был продан «на иголки», но остальные советские авианесущие корабли ждала более интересная судьба.

Две державы, Индия и Китай, всерьез задумались о собственных авианосных флотах, а спрос, как известно, рождает предложение. В итоге РФ получила два заказа на продажу модернизированных кораблей – Индия предпочла «Новороссийск», адаптированный под МиГ-29К, разработку которого она же и заказала КБ МиГ, в то время как Китаю приглянулся «Баку». Единственным предприятием, способным выполнить модернизацию столь крупных кораблей, стал «Севмаш», и в начале 2000-х, когда российская «оборонка» медленно угасала в отсутствие заказов, на севере развернулась настоящая «стройка века». Не все прошло гладко, сроки по обоим контрактам сильно сместились вправо, но тем не менее ВМФ Китая получил свой «Ляонин»

а индийские моряки – «Викрамадитью».

Российские же моряки пока вынуждены были довольствоваться атомным «Кузнецовым», но было ясно, что корабль, вошедший в строй в 1991 г., нуждается в капитальном ремонте, который грозил затянуться на много лет. Однако отсутствие палубы под ногами крайне негативно сказалось бы на профессионализме летчиков его авиакрыла, да и Российская Федерация испытывала огромную нужду в перворанговых кораблях. Тем не менее, возможности страны пока не позволяли приступить к строительству монстров наподобие «Кузнецова», хотя «Севмаш», накопив бесценный опыт и кадры на двух модернизациях, рвался в бой.

Как это ни удивительно, но «Минск», вступивший в строй в 1978 г., находился в весьма приличном техническом состоянии – сказалось то, что он оказался единственным из всех советских ТАКР кораблем, который был законсервирован по всем правилам. К 2010 г. корабль находился на «ответхранении» уже 18 лет, но осмотр показал, что после соответствующей модернизации вполне способен отходить еще лет 15 или даже больше, и это было признано достаточным. В итоге на модернизацию были направлены средства, первоначально выделенные на приобретение французских «Мистралей» (после разбирательства следственного комитета, высокопоставленные инициаторы попытки массового закупа военной техники за рубежом получили «пожизненно»).

Программа ГПВ 2011–2020 гг предусматривала модернизацию «Минска», а также формирование двух полков истребительной авиации в составе 24 МиГ-29К и 4 двухместных МиГ-29КУБ каждый, а всего – 56 самолетов. Эти авиаполки, да дюжина модернизированных Су-33 и стали основой палубной авиации Российской Федерации на ближайшие десять лет.

Обновленный корабль после четырехлетней модернизации вновь вступил в строй 2017 г под новым именем «Адмирал Флота Советского Союза Головко». Годом позже вошел в строй модернизированный атомный крейсер «Адмирал Нахимов», а в следующем году, «Кузнецов» и «Петр Великий» встали на многолетнюю и глубокую модернизацию, в ходе которой атомный авианосец, помимо всего прочего, получал электромагнитные катапульты и оборудование для базирования Су-50К. И хотя, конечно, «Головко» по своим возможностям сильно уступал «Кузнецову», но все же ВМФ РФ сохранил в действующем составе один атомный крейсер и один боеспособный авианосец.