В предыдущем материале автор рассказал о броненосных кораблях и бронепалубных крейсерах, которые удалось сосредоточить на Дальнем Востоке к концу 1904 г. Теперь кратко пройдемся по кораблям остальных классов, находившихся в составе отечественной тихоокеанской эскадры к началу РЯВ.

Содержание:

Миноносцы (до 150 т)

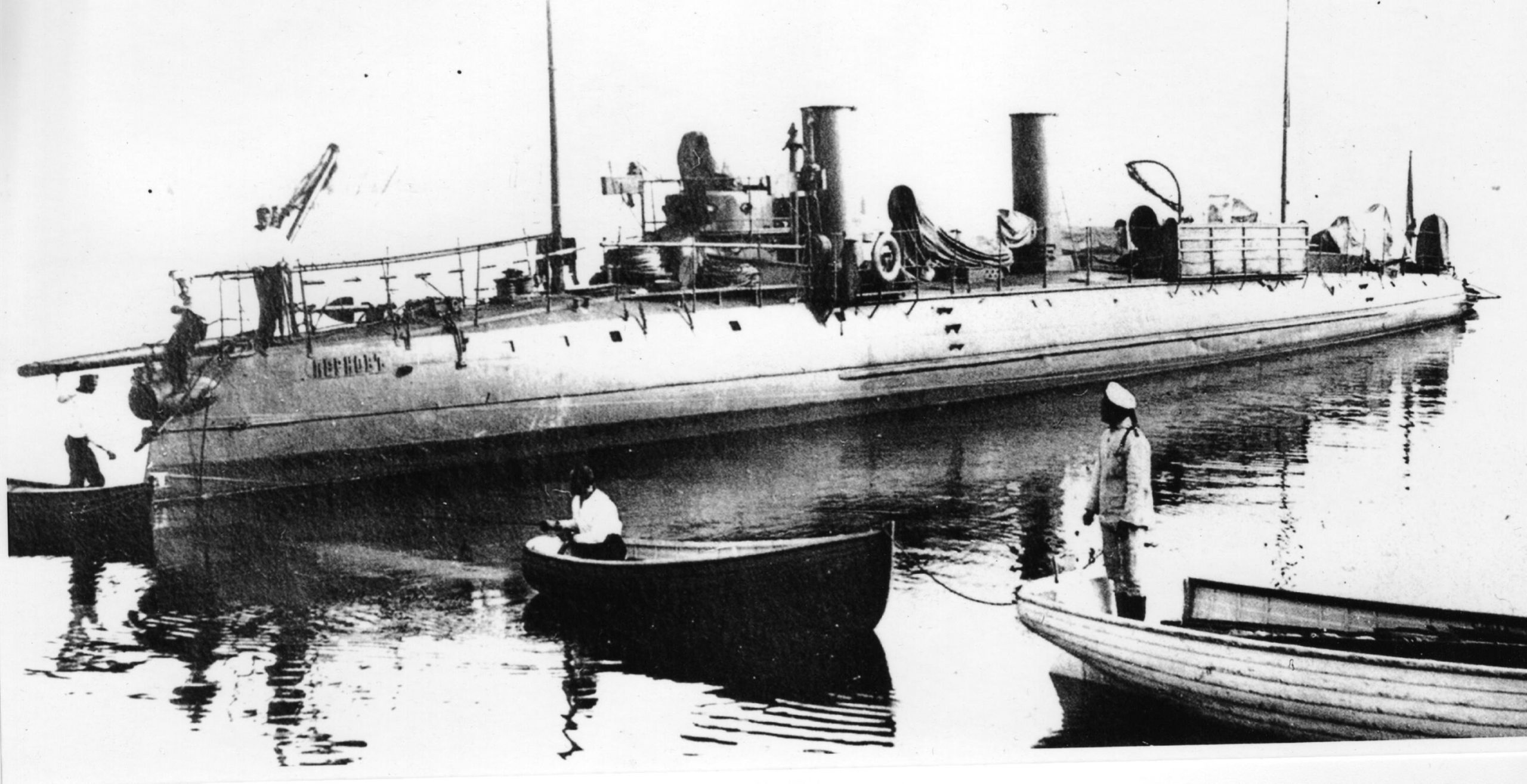

В них нет ничего интересного. Всего к началу русско-японской войны Эскадра Тихого океана располагала 10 суденышками четырех разных типов, наиболее современными из которых были 4 миноносца типа «Пернов», сданные флоту в 1899-1900 гг.

Все же боевое значение этих корабликов было весьма ограниченным, в основном по причине вооружения их довольно уже старыми 381-мм минными аппаратами. Посему их в состав Боевой эскадры, базирующейся в Порт-Артуре не включали, а законопатили от греха и японцев подальше во Владивосток, где они и служили, по большей части исполняя функции сторожевых и посыльных судов. В общем, все как в РИ.

Минные крейсера

Можно сказать, что этот класс боевых кораблей появился на основании совершенно правильных предпосылок, но оказался крайне неудачным, отчего век его был недолог во всех флотах мира. В двух словах дело обстояло так. После появления минного оружия, военные флоты бросились строить их носители, каковыми стали так называемые миноносцы – небольшие, относительно быстроходные кораблики, вооруженные обычно парой-тройкой минных аппаратов и одной или двумя пушчонками малого калибра.

У берега эти «москитные флоты» представляли собой известную опасность, но были маломореходны, и от этого у многих адмиралов возникло желание получить миноносцы более крупных размеров, способные действовать совместно с крейсерами и броненосцами в открытом море. А кроме того, поскольку обычные миноносцы слишком уж расплодились, нужны были корабли, способные с ними бороться. Обычные крейсера для этого не то, чтобы не годились, но казались великоватыми для такой задачи и сами при случае могли стать для миноносцев «дичью».

Собственно, так и появились минные крейсеры.

Безусловно, этот класс кораблей был вполне обоснован тактически, но проблема заключалась в том, что промышленность на тот момент не могла дать приемлемого решения. Флоты мира строили самые разные корабли, называемые также по-разному — минные крейсера, торпедные канонерские лодки и т.д. Все они могли крайне различаться характеристиками – у кого водоизмещение в 300 т, а у кого и больше тысячи, скорость случалась и 13 и 22 узла, вооружение – где 4-6 совсем маленьких скорострелок 37-47-мм калибра, а где и куда более серьезные 100-120-мм пушки и так далее. Но всех их объединяло одно – служить мореходным миноносцем при эскадре и, в то же время, эффективно бороться с вражескими миноносцами не умел никто. Получившиеся корабли были для этого или тихоходны, или слишком слабо вооружены, или же чрезмерно велики, а иногда и то и другое вместе. Потому-то этот класс кораблей быстро сошел на нет – его заменили контрминоносцы.

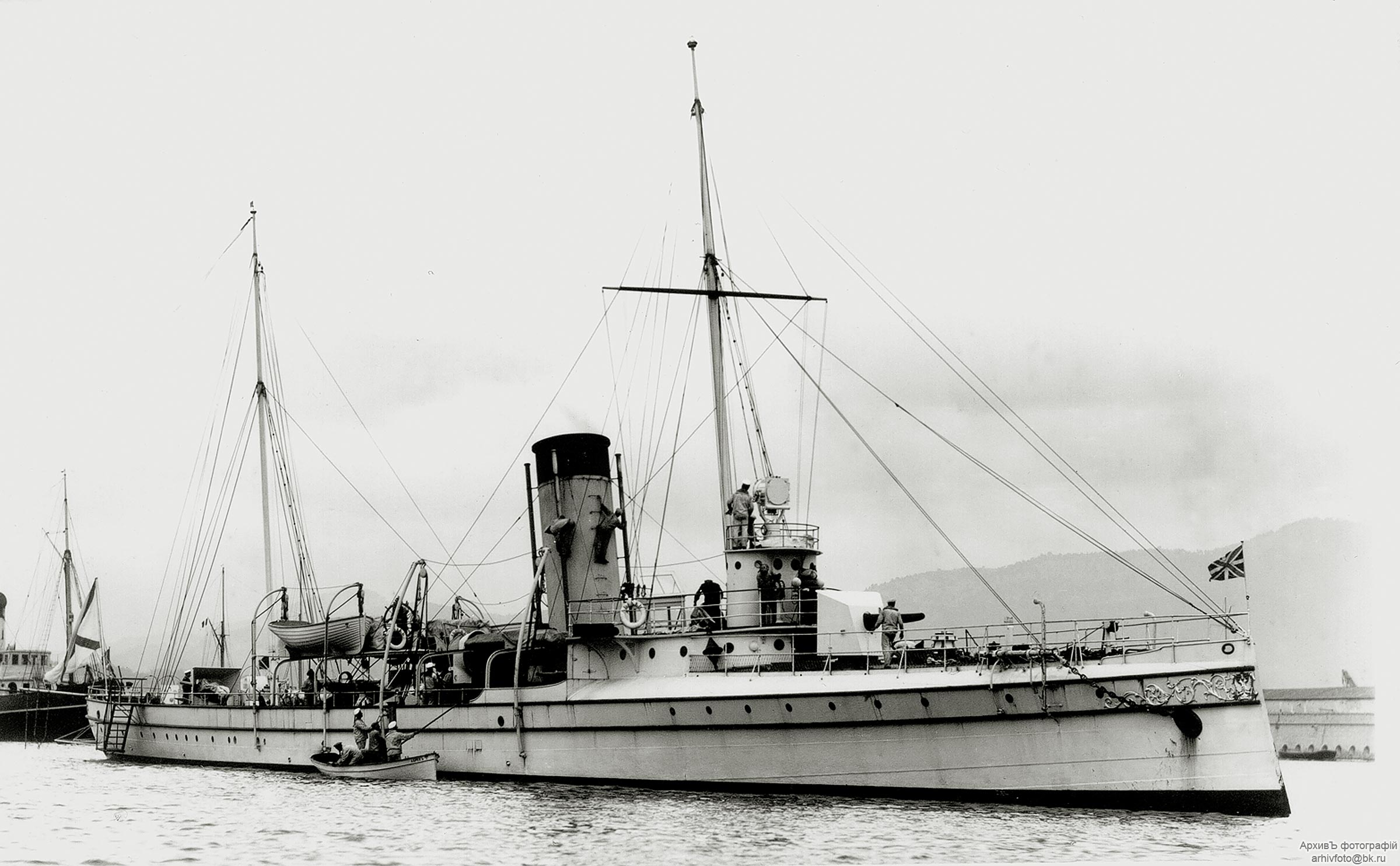

Классическими представителями класса минных крейсеров в Российском императорском флоте стала серия из 6 кораблей типа «Казарский».

Водоизмещением чуть более 400 т, вооруженные 6*47-мм, 2*37-мм пушчонками, 2*381-мм минными аппаратами они в лучшие свои времена способны были развить скорость до 21-22,5 узлов. Два таких кораблика, построенных в 1894 г, «Гайдамак» и «Всадник», на начало войны пребывали в составе Эскадры Тихого океана. Так вот заметим, что как раз в том же году Россия приступила к строительству миноносцев типа «Сокол» нормальным водоизмещением в 220 т, которые куда лучше подходили для решения задач минных крейсеров чем сами минные крейсера. Потому-то следовало ожидать, что «Казарские», вступавшие в строй в 1890-1894 гг. станут последними представителями класса минных крейсеров в Российском императорском флоте. Однако же все вышло совсем не так, и в 1895 г. верфи «Крейтон и К» в Або были заказаны 4 минных крейсера типа «Абрек» (в нашей скучной реальности – только один).

Данные корабли были крупнее «Казарских», имея нормальное водоизмещение 535 т, были сильнее вооружены (2*75-мм, 4*47-мм и 2*381-мм минных аппарата) но скорость их была весьма умеренной – 21-21,5 уз. К началу русско-японской войны три из четырех «Абреков» находились в Порт-Артуре (в РИ – ни одного).

Почему такое получилось? Ответ очень прост. Хотя минные крейсера Российской империи не состоялись в качестве «убийц миноносцев» и миноносцев при эскадре, так как для этого у них маловата была скорость хода, они были очень успешны в качестве… скажем так, легкого корабля флота.

Имея приличную, подобающую крейсеру скорость, и значительно превосходя и малые миноносцы, и корабли типа «Сокол» в мореходности, минные крейсера были совершенно незаменимы в роли посыльных и сторожевых кораблей, выполняя всякие, хотя бы и мелкие, но необходимые на любом флоте поручения. В таких кораблях нуждалась, конечно, и Эскадра Тихого океана.

Таким образом, к началу войны на Дальнем Востоке у России имелось 5 минных крейсеров. Остается только добавить, что к началу боев «Казарские» прошли небольшую модернизацию. Поскольку было ясно, что от 37-мм и 47-мм артиллерии толку не слишком-то и много, 2*37-мм и 1*47-мм пушки были заменены на одну 75-мм.

Истребители (миноносцы свыше 150 т)

История этих кораблей началась с того, что в 1894 г. фирма «Ярроу» предложила Морскому министерству проект истребителя миноносцев водоизмещением в 220 т и скоростью 29 уз. Разумеется, устоять против столь заманчивого предложения было решительно невозможно и корабль был заказан. Надо сказать, что «Ярроу» рассчитывало на заказ большой серии, а наши адмиралы до срока не торопились разочаровывать представителей фирмы. Но в скучной нашей текущей реальности Морское министерство в дальнейшем решило и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, так что, купив у «Ярроу» один миноносец, в дальнейшем клонировало его на отечественных верфях. Получилось откровенно не очень, во-первых, потому что не было опыта строительства «контрминоносцев», а во-вторых, потому что добавили разные нововведения, наподобие подачи нефти в котлы, а работало это все так себе. В силу этого миноносцы типа «Сокол» отечественной постройки получили не слишком надежные механизмы, проигрывающие таковым у родоначальника серии. Кроме того, в родном Отечестве немножко проспали появление еще более крупных истребителей, отчего из десяти 350-тонных истребителей типа «Буйный» отечественной постройки на Дальний Восток к началу войны успело только два.

Ну а в нашей реальности все будет немного по-иному. С «Ярроу» был подписан контракт на строительство 4 миноносцев, и на организацию их производства на Невском заводе. «Ярроу», разумеется, со взятыми на себя обязательствами справился, и помог организовать производство. Тонкость заключалась в том, что 12 «Соколов» собирались отправить в Порт-Артур в разобранном виде и собирать уже там – участие англичан в этом проекте позволило добиться того, что собранные артурские миноносцы никогда не имели претензий по качеству материальной части. В итоге «Соколы» показали себя весьма надежными кораблями, но следует указать, что из-за всякого рода проволочек с организацией производства в Порт-Артуре на начало войны в составе Эскадры числилось только 9 этих кораблей, а остальные 3 были достроены в начале войны.

«Скорый»

Пожалуй, единственным недостатком «Соколов» отечественной постройки стала меньшая скорость хода – 26,5 уз против 29 уз. прототипа. Многие позднейшие исследователи усматривают в этом недостатки отечественной школы кораблестроения, неспособной даже с британской помощью в точности воссоздать корабли английской постройки. Но на самом деле это не совсем так. Конечно, возможности Невского завода, не имевшего опыта строительства истребителей миноносцев, были не вровень с британскими верфями, уже основательно набившими на них руки. Но основная причина все же заключалась в том, что для достижения рекордной скорости, англичане чрезмерно облегчили корпус – настолько, что палуба, например, могла прогибаться при ходьбе по ней. Нашими же моряками такая плата за скорость была признана чрезмерной, отчего корпус получил существенное усиление, а значит – и утяжеление, что и повлекло за собой известную потерю ходовых качеств.

«Ярроу» в целом устраивало сотрудничество с российским Морским министерством, и фирме желалось «продолжения банкета», однако же к концу 1896 г. нужда в ее услугах быстро сходила на нет. Понимая это, представители фирмы аккуратно «намекнули» нашим адмиралам, что в Японии заказаны более крупные, нежели «Соколы», миноносцы типа «Икадзути», имевшие нормальное водоизмещение от 310 т скорость в 30 уз. и вооружение из 1*75, 5*57 орудий и 2*450 минных аппаратов. А заодно – предложили составить проект аналогичного корабля для Российского императорского флота.

В итоге МТК и «Яррроу» ударили по рукам, и в 1898 г Невский завод приступил к строительству восьми 350-тонных истребителей типа «Буйный», имевших артиллерийское вооружение, сходное с таковым у минных крейсеров типа «Абрек» (на чем особо настаивали представители флота) из 2*75-мм и 4*47-мм орудий, а также 3 минных аппаратов калибром 381-мм, два из которых были однотрубными поворотными, а один – жестко укрепленным носовым. Скорость хода устанавливалась в 26 узлов, но все корабли серии ее превзошли, имея от 26.25 до 27,5 уз. При этом «Ярроу» были заказано строительство 2 истребителя этого типа на своих верфях, причем контракт предусматривал, как и в случае с «Соколами», консультационную и иную помощь отечественными корабелам. Потому и получилось так, что все 10 миноносцев этого типа к началу русско-японской войны находились в Порт-Артуре.

Однако же сотрудничество с «Ярроу» вовсе не означало, что Морское министерство отказывается работать с иными производителями «минных сил» — таким образом, Эскадра Тихого океана получила пополнение из 4 истребителей типа «Кит» германской постройки, и 5 истребителей типа «Форель» — французской. Все они имели схожие ТТХ с «Буйными», однако же несли на один минный аппарат меньше, и развивали скорость 27-28 уз.

Еще одним приятным дополнением миноносного флота Эскадры Тихого океана стал «Лейтенант Бураков», в девичестве – китайский миноносец «Чихуа-хуа», ой, простите, «Хай-Хуа» захваченный в деле при Таку. После смены вооружения кораблик получил 1*75-мм и 4*47-мм орудия и один 381-мм минный аппарат, скорость же составила аж целых 33 узла, благодаря чему он и стал лучшим ходоком эскадры.

Таким образом, к началу войны русские миноносные силы на Дальнем Востоке включали в себя 19 истребителей «350-тонного» типа, один «китайский трофей», 9 «220-тонных» истребителей типа «Сокол» в строю и еще 3 – в достройке, а всего – 31 контрминоносец, к коим, как уже было сказано ранее, прилагалось 5 минных крейсеров и 10 малых миноносцев.

Канонерские лодки

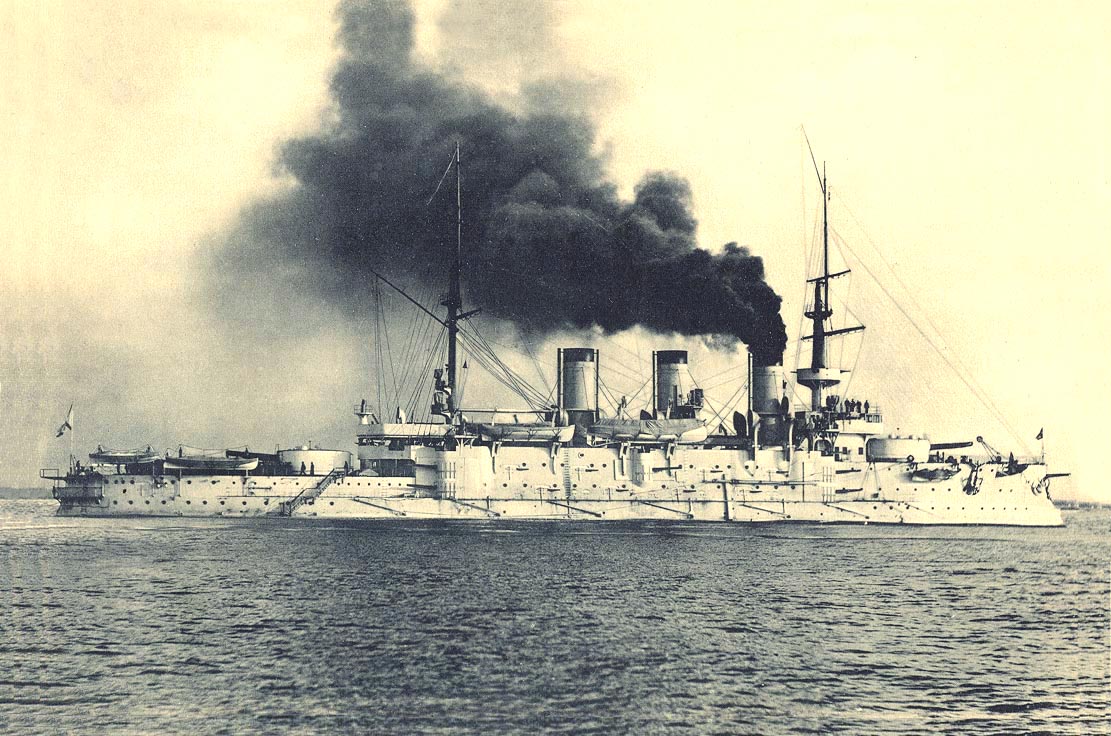

К началу войны в Порт-Артуре имелось 6 канонерских лодок старых типов, построенных до 1890-го года. Две из них, «Манджур» и «Кореец» имели на вооружении 2*203-мм и 1*152-мм орудия в качестве главного калибра, остальные – по одной 229-мм и одной 152-мм пушке, не считая мелкой артиллерии и минных аппаратов. Все они развивали скорость 13-13,5 уз., а водоизмещение их колебалось от 950 до 1 700 т.

В общем, это были крепкие и вполне достойные представители своего класса, но имелся у них один общий недостаток – старая артиллерия. Это не мешало канлодкам выполнять свойственные им задачи, так-то: обстреливать береговые цели, или же демонстрировать флаг Российской империи там, где это было необходимо. Но вот вести морской бой, хотя бы и с легкими силами, становилось весьма затруднительно – орудиям не хватало ни дальности, ни скорострельности.

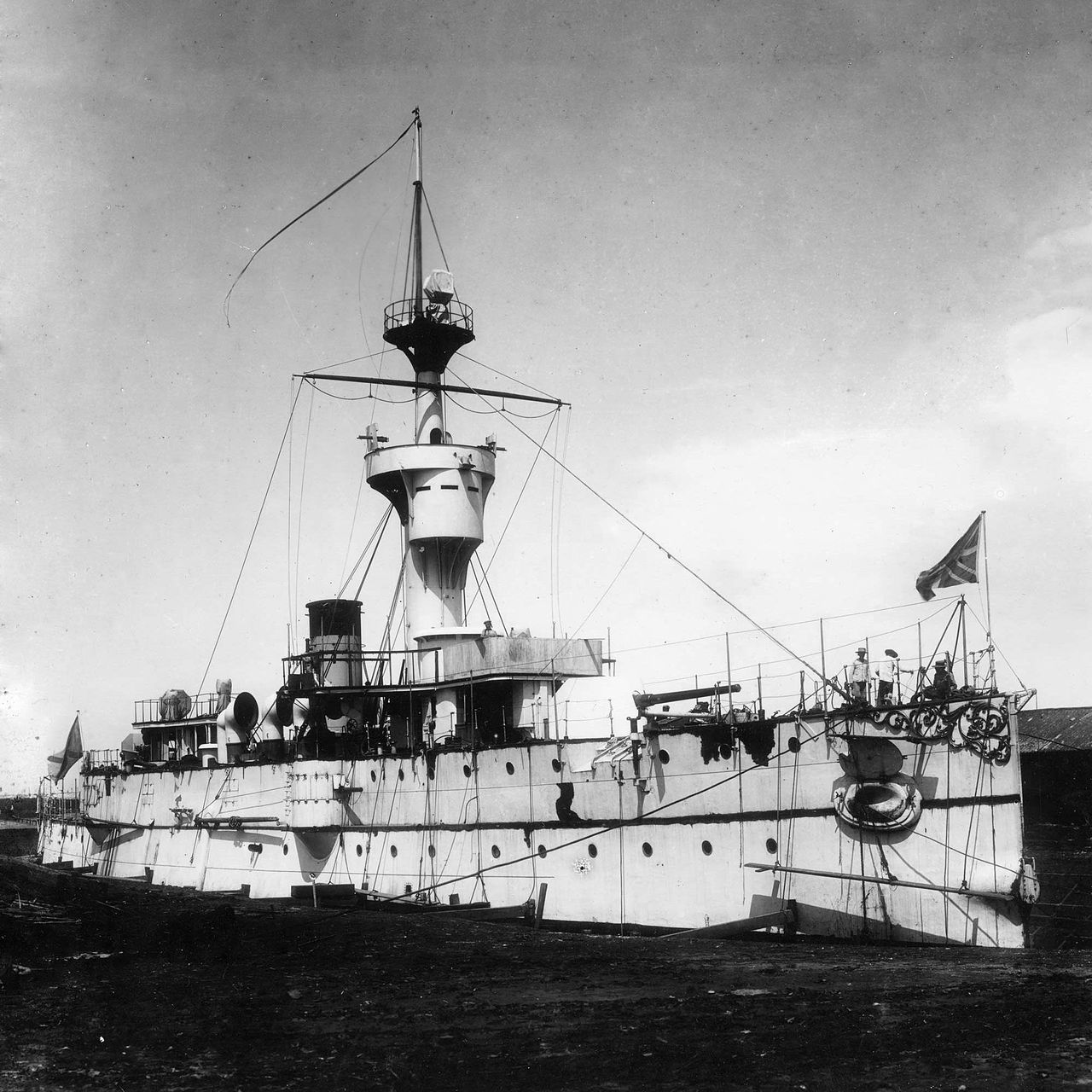

Ситуация стала улучшаться, когда в 1895 г. для нужд Дальнего Востока заложили канонерку «Гиляк», получившую на вооружение вполне современные 1*120-мм, 5*75-мм пушки. Кроме того, вооружение «Гиляка» включало в себя 4*47-мм, 2*37-мм «орудия», 2 пулемета новомодной системы «Максим», десантную пушку Барановского и один 381-мм минный аппарат.

Столь скромный состав вооружения, в сравнении ранними канлодками, объяснялся специфическими условиями, в которых предстояло воевать «Гиляку» — он строился как канонерская лодка класса «река-море». Иными словами, «Гиляк» должен был иметь возможность входить в устья впадающих в моря рек, и подниматься по ним вверх по течению, что требовало уменьшенной осадки. Интересно, что странная для тех времен мачта с боевым марсом и наблюдательной рубкой на высоте как раз и обосновывалась необходимостью ориентироваться на реке, где иной раз наблюдению за сушей могут мешать прибрежные холмы.

Однако же после начала постройки «Гиляка», кого-то осенила догадка, что одиночного корабля этого типа на все реки Дальнего Востока может и не хватить (чего, увы, в РИ не случилось). А потому заложили еще 2 канонерских лодки усовершенствованного проекта, в котором осадку довели до 2,13 м., состав вооружения изменился также, и включал в себя 2*120-мм орудия, 4*75-мм и три пулемета. Водоизмещение при этом составило 990 т, а скорость – 12,5 уз.

Прочие корабли и суда Эскадры Тихого океана достаточно известны и без того, чтобы подробно перечислять их в сем скромном труде. Но для удобства уважаемого читателя ниже публикуется полный корабельный состав морских сил России на Дальнем Востоке с некоторыми комментариями и дополнениями

Состав морских сил Российской империи на Дальнем Востоке

Эскадренные броненосцы – 4 ед. (Порт-Артур)

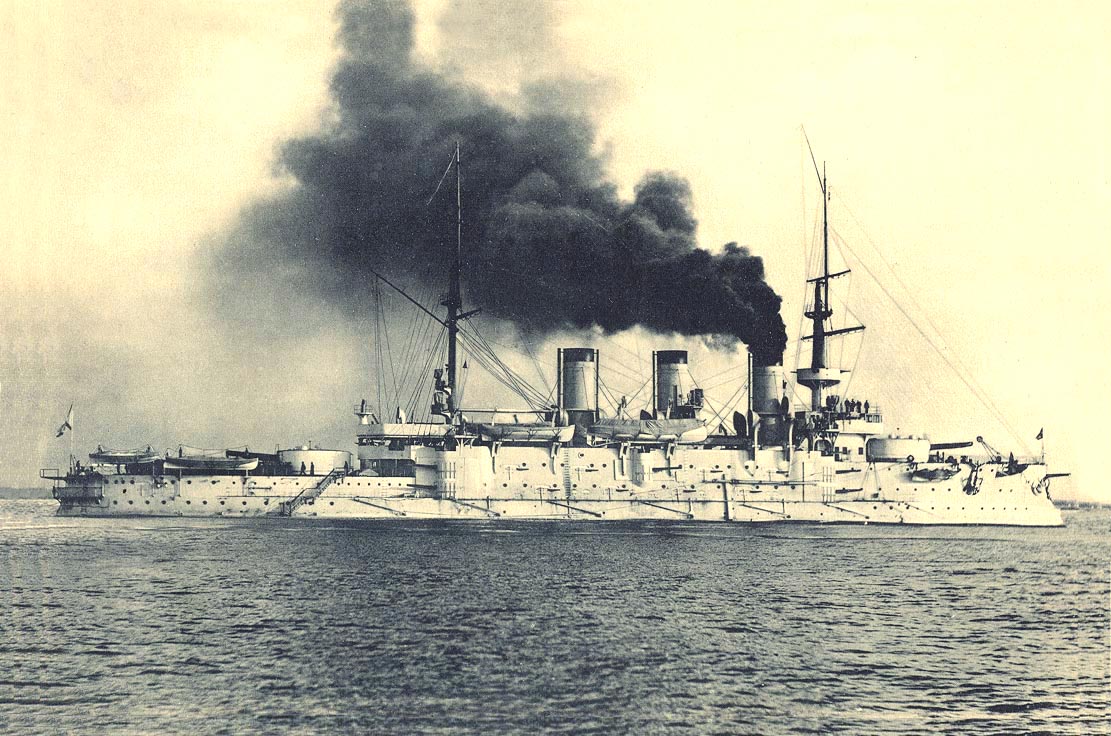

Тип «Цесаревич» — 1 ед. «Цесаревич». Единственный быстроходный ЭБР на Дальнем Востоке. Пришел в Порт-Артур перед самой войной, экипаж не успел как следует освоить матчасть. ТТХ — как в РИ

Тип «Полтава» — 3 ед. «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» (Порт-Артур) — первая серия больших кораблей с котлами Бельвилля, «убитыми» недостаточно обученными командами. В результате эскадренная скорость этих броненосцев на начало русско-японской войны не превышала 13 уз. Прочие ТТХ — как в РИ.

Броненосцы береговой обороны

Тип «Адмирал Апраксин» (бывш «Диньюань») – 1 ед. 4*305-мм, 6*152-мм, 10*75-мм.

Броненосные крейсеры – 7 ед.

Тип «Пересвет» — 5 ед. «Пересвет» за счет улучшенных обводов и облегчения бронирования (ГБП 203 мм, Гарвей) на испытаниях показал скорость 16,8 уз (при водоизмещении 13 810 т, т.е. с учетом строительной перегрузки) на естественной тяге во время 12-часового пробега. С учетом наличия более-менее обученной машинной команды (благодаря раннему переходу на котлы Бельвилля), к началу войны устойчиво давал 16 уз. (в реальности на 36-часовом пробеге Нагасаки-Порт-Артур в 1902 г показал среднюю скорость 15,7 уз в 1902 г). «Ослябя»., хоть и моложе, был сильнее перегружен, и потому, несмотря на более новые машины также не выдавал больше 16 уз. длительно.

«Победа», «Громобой», «Баян» сохраняли вооружение «Пересвета» с переходом на более мощные 254-мм орудия, броня Круппа, бронепояс — 195 мм. «Баян» дополнительно имел бронирование оконечностей 60 мм по ватерлинии. К началу войны уверенно держали до 17 уз. на естественной тяге и 18,5 – на искусственной.

Тип «Россия» — 1 ед. «Россия» ТТХ как в РИ

Тип «Рюрик – 1 ед. «Рюрик» ТТХ как в РИ (плюс дюймовые переборки между орудиями и котлы — частично Бельвилль)

Бронепалубные крейсеры 1-го ранга – 5 ед.

Тип «Диана» — 2 ед. «Диана» Основное вооружение составили 10*152-мм орудий за щитами.

Разнотипные «Богатырь», «Аскольд» и «Варяг», ТТХ как в РИ. «Варяг» длительно мог идти не более 17, а 20 давал только по большим праздникам и ненадолго – сказалось переоблегчение КМУ и котлы Никлосса.

Бронепалубные крейсеры 2-го ранга – 3 ед.

«Топаз» с 8*120-мм орудиями и 24 уз хода, «Новик» — 6*120-мм и 25 уз., «Боярин» — 6*120-мм и 22,5 уз. ТТх как в РИ, при этом «Топаз» аналогичен «Жемчугу» и «Изумруду».

Клиперы – 3 ед. «Забияка», «Разбойник», «Джигит». Устаревшие корабли, боевой ценности не имели.

Вспомогательные крейсера – 2 ед. «Ангара», «Лена». ТТХ как в РИ

Мореходные канонерские лодки – 6 ед.

Тип «Кореец» — 2 ед., тип «Сивуч» — 2 ед., тип «Грозящий» — 2 ед. ТТХ как в РИ

Канонерские лодки типа «река-море» — 3 ед.

Тип «Гиляк» — 1 ед. (ТТХ как в РИ), тип «Усовершенствованный Гиляк» (990 т, 12,5 уз., 2*120-мм орудия, 4*75-мм и три пулемета) — 2 ед.

Минные крейсера – 5 ед.

Тип «Абрек» — 3 ед, тип «Казарский» — 2 ед. ТТХ кораблей типа «Абрек» как в РИ, вооружение «Казарских» на начало войны составляло 1*75-мм, 5*47-мм и 2*381-мм минных аппарата, прочее — как в РИ

Контрминоносцы «350-тонного типа» – 22 ед.

Тип «Буйный» — 12 ед., ТТХ почти как в РИ, но вооружение составляло 2*75-мм 4*47-мм орудий, 3*381-мм минных аппаратов

Тип «Нихуа…»… виноват! «Лейтенант Бураков» — 1 ед. Вооружение 1*75-мм и 4*47-мм орудия и один 381-мм минный аппарат

Тип «Форель» — 5 ед. ТТХ как в РИ, но вооружение 2*75-мм 4*47-мм орудий, 2*381-мм минных аппарата

Тип «Кит» — 4 ед. ТТХ как в РИ, но вооружение 2*75-мм 4*47-мм орудий, 2*381-мм минных аппарата

Контрминоносцы «220-тонного типа» — 9+3 ед.

Тип «Сокол» — 9 ед. в строю и 3 ед. в достройке. ТТХ как в РИ

Миноносцы

Тип «Пернов» — 4 ед., тип «Ревель» — 2 ед., тип «Янчихэ» — 2 ед. ТТХ как в РИ

Минные транспорты – 2 ед. «Амур» и «Енисей». ТТХ как в РИ.

Организационная структура русских морских сил на Дальнем Востоке

Включала в себя следующие соединения:

Боевая эскадра (Порт-Артур) – 4 эскадренных броненосца, 5 броненосных крейсеров, 3 бронепалубных крейсера 1-го ранга («Варяг», «Богатырь» и «Аскольд») 3 бронепалубных крейсера 2-го ранга, 28 контрминоносцев в строю и 3 в достройке и 2 минных транспорта. Все корабли, за исключением «Варяга» находились в Порт-Артуре, «Варяг» — в Чемульпо.

Владивостокский отряд крейсеров – включал в себя броненосные крейсера «Россия» и «Рюрик», бронепалубные крейсера 1-го ранга «Диана» и «Паллада», вспомогательные крейсера «Ангара» и «Лена». Тут надо сказать, что к имеющейся паре броненосных крейсеров очень хотели присовокупить быстроходный крейсер, но, по зрелому размышлению, от этой идеи отказались.

Основной задачей ВОК-а было оттягивание на себя как можно большего отряда японских броненосных крейсеров. Сформировав отряд из двух броненосных и двух больших бронепалубных крейсеров при двух вспомогательных, можно было надеяться на отвлечение четырех таких японских кораблей. И тут «Паллада» и «Диана» выглядели очень даже оптимально – по скорости они вполне соответствовали «Рюрику» и «России» и не стесняли бы их, при этом все новейшие и более быстроходные крейсера оставались бы в Порт-Артуре. Оставался только вопрос, что делать с «Варягом», КМУ которого чинили с момента прихода крейсера на Дальний Восток, но не добились никакого успеха: но тут нужно понимать, что корабль с ненадежными котлами и машинами – это последнее, что нужно отряду в длительных рейдах, так что к ВОК-у его было присовокупить никак нельзя. В общем, «Варяг» и приткнули пока в качестве стационера в корейское Чемульпо.

Сибирская военная флотилия – довольно странная структура, числившая в своем составе до войны 3 клипера, 9 канонерских лодок, 5 минных крейсеров и 10 миноносцев, то есть все корабли вышеперечисленных классов на Дальнем Востоке. Однако с началом войны по различным причинам в составе Сибирской военной флотилии осталось только 10 миноносцев, базировавшихся во Владивостоке. Остальные корабли были переданы Боевой эскадре или погибли (интернированы) в первые дни войны. Ибо в самом ее начале 3 канонерских лодки находились на различных краях географии: «Кореец» в Чемульпо вместе с крейсером 1-го ранга «Варяг», однотипный ему «Манджур» — в Шанхае, «Сивуч» — в Инкоу.

Отряд подвижной береговой обороны – образован из кораблей Сибирской военной флотилии, которые к началу русско-японской войны находились в Порт-Артуре. Включал в себя 1 броненосец береговой обороны, 3 клипера, 6 канонерских лодок и 5 минных крейсеров.

Лоро, ностро, баланец… Вот, извольте фитанец!

Небольшое лирическое отступление и подведение итогов. Вполне очевидно, что перевод отечественного флота на котлы Бельвилля чуть ранее, чем в РИ и более качественные снаряды – дело затратное и трудное, и обойдется, с учетом модернизации производств, во многие и многие миллионы рублей, только вот точную сумму выдать будет очень затруднительно. Что удалось сэкономить?

Из реальных штатов РИ мною было вычеркнуто строительство одного броненосца береговой обороны «Адмирал Апраксин» (3,5 млн. руб.), бронепалубных «Авроры» (6,4 млн. руб.) всех трех крейсеров типа «Богатырь» (19,8 млн. руб.), а также броненосца «Ретвизан» (12,2 млн. руб.), что дало профит в размере 41,9 млн. руб. Модернизация броненосных крейсеров типа «Победа» едва ли повлекла за собой значимый прирост их стоимости – более мощная но и более легкая машина едва ли стала бы стоить много дороже с учетом замены трехвальной установки на двухвальную. Но были и растраты – Громобой строился по проекту усовершенствованной «Победы», что дает перерасход в 1-1,5 млн. руб. «Баян» — по проекту еще более усовершенствованной «Победы» — с учетом того, что «Баян» в РИ стоил что-то около 7,6 млн. руб., а в АИ вытянет на все 12 млн. перерасход тут будет 4,4 млн. руб. Кроме этого, я ввел четыре крейсера второго ранга по типу «Изумруд» — это 12,4 млн. руб. Четыре минных крейсера и две речных канонерки в совокупности потребуют еще где-то 2,2 млн руб. перерасхода (по 450 тыс. руб. за минный крейсер и половину этой суммы за канонерку). Модернизация и содержание трофейного «Диньюаня» стоит немного, и легко компенсируется из сумм на текущее содержание непостроенных кораблей (уголь и вот это вот все). Остальные же корабли, как, например, те же «Буйные», которых я щедрой рукой отсыпал Эскадре Тихого океана не 2 а все 10, фактически были и оплачены и построены – суть альтернативы в том, что они, благодаря тем или иным обстоятельствам («Ослябю», например, передали флоту быстрее, потому что заводу, который его строил, не пришлось распылять усилия на «Аврору») сумели к началу войны оказаться в Порт-Артуре.

Итого перерасход составил 20,5 млн. руб. соответственно, и профит уменьшается до 21,4 млн. руб. Как по мне – на перестройку казенных заводов, удорожание боекомплекта, более раннее «обельвиллевание» кораблей РИФ, проведение испытаний качества снарядов и ублажение «Ярроу» вышло маловато. Потому я отказался от постройки «Славы», заложенной в 1902 г., и перенес закладку «Князя Потемкина-Таврического» на полтора года. От этого, понятное дело, броненосец дешевле стоить не стал, но затраты на его строительство сместились вправо, отчего до РЯВ высвободилось также несколько миллионов рублей. Все это позволяет мне думать, что общая сумма экономии вплотную приблизится к 26-28 млн. руб. и вот это на все указанные выше потребности ощущается разумной цифрой.

Буду рад любым конструктивным возражениям.

Ах, да, продолжение следует!

отличная идея! а как именно это реализовано было? есть в уме несколько вариантов, но сначала хочется услышать авторский

интересно, как все же в этой АИ соотносились скости асамоидов и наших?

продолжу комментарий,

сразу же возникает вопрос:

могли ли желтолицые черти что-то нехорошее учудить с этими угольщиками?

В Шанхае их агентов как блох на собаке, плюс телеграф, так что всё будет под колпаком. Японцы будут знать где эти ещё до их прихода на рейд. А высмотрят ещё на подходе. Накинуть 1000 тонн угля не успеют, как японцы перекроют подходы.

вот и я про это, так и хочется от них какую гадость …

Спойлерберем тротил, смешиваем его в растопленном состоянии с угольной пылью, формуем, охлаждаем, а потом кидаем в бункерНу я в одной альтернативке так и сделал. Только там был гексоген.

я использовал тротил, так как он уже активно применялся в промышленности более 10 лет, гексоген же начали использовать как ВВ только в 20-е годы + я вот вообще не уверен в возможности промышленно делать из него эффективную шашку произвольной формы в период РЯВ

Ну так они и не были эффективными особо.По моему описанию. Но там был попаданец. Который знал что это «лекарство» взрывается. И были кучи угля, на железнодорожных станциях, в порту Дальнего и на Эллиотах. Но это другая история. А тут даже подрывать ничего не надо. Пара пароходов, якобы случайно, таранит сильнейшие корабли. При погрузке угля. И эскадра вообще ни куда не идёт. Если и грузить уголь с угольщиков. То в укромной бухте, на малонаселённом островке. Уничтожив на нём телеграф. А не там где британские, а то и японские пароходы шастают. И ты им ничего сделать не можешь. Так и представляю: «На «Пересвете» как раз заканчивали погрузку угля, все устали и не обратили внимание как проходивший мимо них пароход, под британским флагом, вдруг резко прибавил ходу и круто заложил руль. Нацеливаясь на кормовую оконечность крейсера. При этом «Юнион Джек» резво пополз вниз. И перед самым ударом в районе винтов крейсера, над пароходом, под крики «банзай» взвился флаг японского торгового флота. И в следующий миг сминая винты пароход вошёл в борт «Пересвета», разрывая его обшивку. На несколько мгновений оба корабля застыли. Как будто оказались спаяны друг с другом. А потом японский пароход дрогнул и стал отползать назад. Открывая поступлению воды пробоину в борту… Подробнее »

Совершеннейший бред. Невозможно себе представить, что русский военный корабль позволит приблизиться к себе пароходу любой державы. Сперва будет сигнал, потом предупредительные выстрелы, потом — огонь на поражение.

в статье четко написано:

а не «возможность бункероваться в море у Шанхая», потому совершенно логично предположить множество гражданских судов, проходящих мимо эскадры, в том числе и совсем рядом

Что японцы не осмелятся на подобную диверсию, в нейтральном порту да под чужим флагом. К тому же Харламов пишет

Это как?:))) По Харламову что, во время погрузки угля вахты отменяются, так что ли? Или у него вахтенные офицеры тоже уголь грузят, прямо на ходовом мостике?:)))

Ну справедливости ради:

«Все уже решили, что экспедиция не удалась, как вдруг среди этих «купцов», стоявших с якорными огнями и с освещёнными изнутри иллюминаторами, показался какой-то тёмный силуэт без единого огонька. Это, конечно, военный корабль. Через несколько минут мы были уже достаточно близко, чтобы убедиться, что это действительно так. <…> Наконец, когда «Эмден» прошёл на расстоянии около 1 кабельтова под кормой у загадочного корабля и вышел к нему на траверз, мы окончательно установили, что это крейсер «Жемчуг». На нём царили мир и тишина. <…> С дистанции около 1 каб. мы выпустили свою первую мину из правого бортового аппарата и в тот же момент открыли огонь всем бортом по носовой части «Жемчуга»…»

Справедливости ради Черкасов был больным человеком (видимо, еще и на голову) так как прямо отменил ряд требований РИФ, такие как ночные дежурства у орудий. Происходило это ещё и от того, что он был совершенно уверен в том, что Жемчугу никто не угрожает.

Подобного я как-то не заметил на кораблях 1ТОЭ, которые, находясь в нейтральных портах и так постоянно ждали появления неприятеля. Стоит ли по одному дегенерату оценивать всех остальных командиров РИФ?

Если уж умучивать несчастную справедливость, то в нейтральном порту, каковым являлся Шанхай, вряд ли кто даст русской эскадре устанавливать свои порядки. То есть требовать соблюдать установленную дистанцию и открывать огонь по неподчиняющимся русские корабли точно не будут. Как и досматривать входящие на рейд гражданские суда под нейтральными флагами. А строгое соблюдение вахтенного режима и готовые к открытию огня расчеты у орудий, с дистанции 1-2 кабельтова предотвратить таран в принципе не смогут. Даже если шарахнуть главным калибром.

В порту — не остановят. Но «не заметить устав от разгрузки» — едва ли. А японцы не то, чтобы совсем сумасшедшие, прикрываться чужим флагом в нейтральном порту.

А почему нет? Японцы то как раз на нейтральность. когда им это нужно, внимания не обращали. ЕМНИП, Варяг на прорыв пошел потому что ему особого выбора то не предоставили, пообещав расстрелять прямо в порту. Ну а капитан транспортника, ежели Аматерасу душу сразу не отдаст, мало-мало сделает себе сеппуку. нормальный такой размен.

И, кстати, да. На всё про все у русской эскадры 24 часа, а уложиться надо значительно быстрей. Интернета конечно нет, но рации то уже есть. так что о мероприятии японский флот будет знать уже через несколько часов. И это знание командование будет учитывать. Так что кроме брандвахтенных кораблей , на всех остальных экипажи будут летать как бджолами ужаленные и вахты будут сокращены по максимуму.

И не он одни.Но ключевое слово «когда нужно»

Обратите внимание — никаких брандеров, никаких внезапных торпедных атак. Хотя и крейсер и Кореец держали под прицелом ТА на рейде. И это был корейский рейд, на нейтральность которого япы вообще облокотились, они там войска высадили. Но одно только наличие нейтральных кораблей европейских держав заставило Уриу отказаться от любых не согласованных инициативных пакостей на рейде

Кого это будет волновать? Инцидент есть инцидент

А что, размен транспортника на крейсер такая уж ненужная весчь?

Инициативных пакостей на рейде не было, потому что Руднев с него ушел, справедливо полагая, что на нейтральность «япы вообще облокотились«.

Правильно — никого не буде волновать. Военный корабль атакован не таким же военным кораблем, а гражданским судном с гражданской командой. В случае успеха весь цивилизованный мир будет этим гражданским морякам рукоплескать, а экзальтированные дамочки проливать слезы по трагической судьбе отважного японского капитана.

Сие предположение опровергается одним простым фактом — несмотря на вышедшее время ульттиматума, японцы не преследовали Варяг на рейде, когда он туда ушел.

Угумс И это пишет человек, всерьез претендующий на знание морского права…

Во-первых, некомбатант не может атаковать военный корабль. Ну нет у него такого права. А если он это делает, то он становится военным преступником. Про то, как военное право определяет статус партизан объяснять надо? А тут у нас еще и действия под чужим флагом….

Не могли бы конкретизировать — так Руднев вышел с рейда на бой или не вышел?

Угумс. И это как-то остановило наших партизан? Или я чего-то не знаю?

«Незаконный захват интернированного русского корабля в нейтральном порту вызвал большой резонанс в мире; правительствам Японии и Китая вручили ноты протеста. За «непринятие надлежащих мер» адмирала Са Чжен-бина отдали под суд, но Япония «Решительный» России так и не возвратила.«

Вышел. И?:)))

Как бы да. И это — захват разоруженного, который априори не мог сопротивляться и не создавал никому угрозы.

Вышел.И?;))) Это вы себя спрашиваете? А то у меня доступа в параллельную вселенную, где Варяг рейд не покинул, нет.

Как бы нейтральный порт, и как бы «облокотились». За ради эсминца. А у вас как бы приз поболее будет.

Это я Вас спрашиваю. Вы тут решили доказать, что Уриу готов был воевать на нейтральном рейде. Ну так доказывайте. И не забудьте ответить на вопрос, почему японские корабли не пошли добивать Варяга и корейца когда те отступили на рейд. Время, определенное ультиматумом давно прошло, так что Уриу вроде как был в своем праве — он же грозился устроить драку на рейде. Но не устроил. Почему?

Или в Вашей перпендикулярной вселенной Варяг и Кореец после боя на рейд не вернулись?

Готовность японцев оперировать на нейтральном рейде, я вам уже подтвердил. Или вы желаете утверждать, что истории с «Решительным» не было?

А Урио сам загнал себя в ловушку. Его условия были полностью выполнены. Преследование русских кораблей привело бы к бою на рейде уже по вине японцев. Причем с непредсказуемыми для них последствиями. И не столько политическими. Да и менталитет сработал. Достойный противник, даже проиграв, имеет право сам распорядиться своей жизнью. Вот ежели Варяг попробовал бы интернироваться, тогда вместо «Решительного» мы бы его вспоминали.

Простите, но выход Варяга не есть подтверждение готовности японцев воевать на рейде. Это как бы вообще совершенно разные вещи. Уриу утверждал, что готов воевать на рейде. Руднев поверил в это, особенно после разговоров с командирами нейтралов.

Товарищ Сухов, Вы такое слово — логика- слышали когда-нибудь? А что, если бы Варяг не вышел драться и японцы вошли на рейд — бой случился бы не по вине японцев? Тогда, уж простите, атака вернувшегося на рейд Варяга также не могла бы считаться виной японцев. Если считать что в бое на рейде будет виноват Варяг в случае его невыхода, то же будет верно и по его возвращении

Ну давайте исчо раз. Мне не тяжело.

В отличие от Руднева, я обладаю послезнанием. Для меня подтверждением готовности японцев плевать на нейтралитет порта, является реальный случай с «Решительным». У Руднева таких знаний нет. Но предполагать, что японцы могут нарушить международное право, он обязан. Ведь «Корейца» они накануне атаковали ДО объявления войны. То есть уже создали прецедент.

Если бы Варяг не покинул рейд, то произошедший бой с юридической точки зрения был бы на совести японцев. А вот с моральной — покрыл бы несмываемым позором РИФ. Трус не противник, она — смазка для меча. Но при всей личной хитрожопости и беспринципности, самураи не любят шиноби. так что после того как Варяг по ультиматуму вышел на безнадежный бой, его попытка добить на рейде не вызвала бы понимания у японского общества и покрыла бы несмываемым позором как Уриу, так и весь японский флот. Понимание всего этого японцы и продемонстрировали впоследствии.

«Увидев выходящие русские корабли, мы испытали радость и облегчение от того, что не придётся вести бой на якорной стоянке, где находились корабли иностранных держав. Мужественное решение командира «Варяга» позволило 4-му Боевому отряду не уронить нашу честь и заслуживает только благодарности»

Для меня подтверждением готовности японцев плевать на нейтралитет порта, является реальный случай с «Решительным». Ясно. То есть прямых доказательств готовности Уриу воевать на рейде Вы представить не можете, да это и немудрено. Вместо фактов Вы предлагаете Вашу личную гипотезу. Что ж, смею Вас заверить, гипотеза Ваша вполне логична, но вот Вам на рассмотрение другая. На самом деле, Уриу вполне мог вломиться на рейд Чемульпо и воевать там. Но…. Во-первых, Япония изначально приняла решение на самом высоком уровне, что она не будет уважать нейтралитет Кореи. А вот нейтралитет Китая она уважать собиралась, что опять же было зафиксировано на самом высоком уровне. История с Решительным была, как я понимаю, чистой воды самодеятельностью командиров на местах, она удалась и победителей не судят. Во-вторых, нейтралитет Кореи изначально был фикцией, которую не воспринимали всерьез ни Япония ни Россия, ни Англия, ни другие державы и, по всей видимости , ни сама Корея. То есть у Японии для действий на рейде Чемульпо изначально были развязаны руки. Но, несмотря на столь весомое «во-вторых», японцы не рискнули атаковать русские корабли, не поставив предварительно в известность о своих планах командиров боевых кораблей нейтральных стран. Причем это уведомление было ими произведено до предъявления ультиматума Рудневу. И вот что интересно — в… Подробнее »

Любите же вы, Андрей, мыслью по древу растекаться;) Объем текста большой, при смысловой нагрузке не соответствующей объему. Увы. Согласно приведенной в этом тексте лично вами же информации, в случае невыхода Варяга с рейда, он был бы в любом случае атакован на нем. Не артиллерийским огнем, так торпедами. Этот приказ имел место до боя с Варягом. Посему высказывать версии о действиях самураев ПОСЛЕ боя, я имею полное право. Узнать же, был бы реализован первоначальный замысел ночной торпедной атаки, на ВЕРНУВШИЙСЯ из боя русский крейсер, я не имею возможности по уже озвученным причинам. Ваших возможностей я не знаю. А по сему предпочитаю считать адмирала Уриу человеком чести. То есть вы, по большому счету, толкли воду в ступе. Ну тут уже каждому свое. То что японцы не собирались нарушать нейтралитет Китая, это их личная проблема. А захват «Решительного» свершившийся факт. Атака под чужим флагом — да, пиратство. Но увы, ваш корабль атакует транспортное судно именно под японским флагом. При этом иностранным судам, о которых вы так страстно печетесь, это судно никакого вреда не наносит. Скорее открывающие огонь по любому подозрительному судну русские корабли будут обвинены в нарушении международных норм. И говоря вашими словами, пусть атака транспортники и была «чистой воды самодеятельностью командиров на… Подробнее »

Таки мысью по древу —

Мысь она ж типа белка… (Паки-паки… Иже херувимы)

То есть Вы хотите сказать, что таран военного корабля в акватории порта — это такое ерундовое в исполнении действие, ничем не угрожающее нейтралам? Ну-ну.

Нет, по Харламову оно поднимает флаг только во время атаки. А до того следует под юнионджеком.

Мне, в данном случае, нужно было дать исчерпывающую информацию для читателей нашего небольшого диспута.

В том, что Вы будете продолжать стоять на своем я и не сомневался. Так что не следует воспринимать этот коммент, как адресованный Вам.

именно поэтому я и предложил случайный таран

Встречный вопрос;) Таки ви считате, что ночная торпедная атака действие «ничем не угрожающее нейтралам? Ну-ну.«.

Вам как специалисту по военно-морской истории наверняка знакомы эти события: » … В ответ на сигнал крейсера Дитмерс отдал приказ сбросить маскировку, поднять вместо голландского флага флаг Кригсмарине и открыть огонь из всех орудий и торпедных аппаратов. …».

Если бы вы старались донести исчерпывающую информацию до читателей, то не стали бы разбавлять короткую цитату из приказа Уриу своим обширнейшим переводом. Переживаете, что читающие не правильно поймут-с? Правильно переживаете;)

Во-первых, все же вечерняя, во-вторых, дальность мин легко выставлялась на 600 м, так что зацепить нейтрала стреляя с 2-3 кабельтов было практически нереально. В-третьих это была крайняя мера, которую Уриу оттянул до последнего

Да. И мне известно, что данные события случились в годы ВМВ, когда Германия совершенно облокотилась на правила морской войны, посему приравнивать данный эпизод к РЯВ немножко неправильно.

Я это делаю, как считаю нужным. Обычно жалобы поступают исключительно от оппонентов:)))

Ну так и тут вообще день;) И транспорт начинает таран не от Северного полюса;) Да и не помню, чтобы в фанфике дымили где-то рядом корабли Того. так что и тут мера крайняя;)

Бой «Сиднея» и «Корморана» породил дискуссию исключительно из-за момента открытия огня — до поднятия флага Кригсмарине или после. А не сам факт использования рейдером нейтрального флага. Стыдно не знать такого.

Повторяю — ВМВ. Эпоха использования кораблей-ловушек, вооружённых гражданских транспортов и т.д.

Угу. Только вот для тарана надо хоть чуть разогнаться, а то будет не таран а навал, после него и таранящий может потерять управление, протараненного может сорвать с якоря, отчего тот сам может на кого-то навалиться, там возможно все вплоть до детонации боеприпасов. А корабли в порту стоят чуточку ближе, чем Варяг и нейтралы на рейде Чемульпо.

Грустно-то как.

HMS Kingfisher (1675) был специально разработан для противодействия атакам берберских пиратов на Средиземноморье. Замаскированный под торговое судно, он прятал пушки за фальшь-панелями. Кроме того корабль был оснащён различными средствами изменения внешнего вида.

Поближе будет РОПиТовский пароход «Великий князь Константин». Перечислять все вооруженные бывшие пароходы 19-20 веков весьма объемно. Немцы в качестве рейдеров ПМВ даже парусные барки использовали;)

«… надо хоть чуть-чуть разогнаться. …» Мне показалось, или японец таки уже двигался с некоторой скоростью? То есть уже «чуть-чуть разогнался»;)

Тысяча Шестьсот Семьдесят Пятый Год. Да еще и не для войны, а для противодействия пиратам.

Вы еще викингов в пример приведите.

Вам показалось, что судно, идущее самым малым в порту (там не газуют), да еще после резкого разворота может уверенно затаранить военный корабль гарантируя тому повреждения, несовместимые с походом и боем

Повторю — эпоха использования кораблей-ловушек отнюдь не эксклюзив ВМВ

Безопасная скорость в порту около 4 узлов. Потопить может и не потопит, а хода лишит запросто.

Да, широко их использовали британцы в ПМВ. Секретно:))) Как известно, джентльмен — это тот кто не попадается.

Потопить — в любом случае не потопит, а хода может лишить, может — не лишить, и даже до 4 узлов надо разогнаться, потому что любой резкий маневр, как изменение курса, сильно роняет скорость

случаем не тот ли, кто сказал так:

а если судно под Юнион Джеком идет не 4, а 9, что именно наши сделают? шмальнут в него? ой, сомневаюсь

Инщаллах

а что ему было делать? стать причиной аршинных заголовков по всем у миру типа:

«трусливые гады вынудили японцев воевать на рейде и стали причиной туевой хучи ущерба нейтралам и нескольких случайных жертв — взыскать персонально с Руднева каждый доллар, фунт, франк … !»

а зачем? если варяг не взорвется, а утонет на мелководье, то у японцев было два варианта:

1.

все идет по плану и через пару лет он бороздит моря под флагом с восходящим солнцем

2.

все идет не по плану и тогда его несложно доломать до состояния, когда дешевле и проще построить новый

Поздравляю, шмелев. Вы только что пришли к выводу, что японцы не собирались воевать на рейде, потому что это было не в их интересах.

Читаем, с чего начался спор:)))))

так Варяг же тонуть собирался — вот и не было в их интересах

вот если бы он собирался отсиживаться за нейтралами — тогда …

зы

зачем топить, если почти наверняка можно затрофеить так или иначе?

Процитируйте пожалуйста рапорт с любого японского корабля, в котором утверждалось бы что Варяг собирался тонуть.

а может процитировать рапорт с японских кораблей, что не было судоходного канала между Чемульпо и Кронштадтом, коим Варяг мог сбежать?

что, так было непонятно, что он

-или будет взорван (плохо)

-или будет затоплен (хорошо)

-или придется его топить (плохо)?

готов признать свою вину в том, что не изложил мысль таким образом: «Японцы порадовались бы получению с минимальными усилиями трофея, потому, учитывая высокую вероятность самозатопления Варяга, никуда не спешили, в чем оказались правы»

угу, аж на целях 12 часов :)))

Неужели? И что же случилось потом? Японцы вошли на рейд, и всех убили?

Жгите шмелев:)))

с моментом сопротивления ничего не случилось, Победа была спроектирована отлично, ибо

в отличие от Пересвета именно ее корпус впервые в России считали как двутавровую балку, а не как брусв ее корпусе воплотились передовые достижения инженерного искусстванет, так скучно, надо бы придумать красивое противодействие

что «совершенно логичные предположения» нашего руководства в период РЯВ таковыми не оказались

а единственное что могло на русской эскадре в 1904 году начать бычить на пароход под Юнион Джеком который (пока) просто идет мимо в акватории нейтрального Шанхая — енот с пулеметом Максима

тут, да, спору нет! дело будет так:

на британском угольщике «Clampherdown» на вахте были старпом из Северной Шотландии и рулевой из Западного Уэльса, единственное общее слово в их словарном запасе «fuck» они произносили сильно по разному и не могли вычленить в общем потоке речи, потому имело место некоторое недопонимание,

а дальше стандартно:

«ууу!-ээй!-ааа!-бабах!-ять!-дыдыщ …

мужики, сорян, мы не нарочно, больше не будем, честное слово, чтобы не так обидно было, держите пол-литра»

Японцы знали, что русский флот рано или поздно будет прорываться во Владивосток?

Знали

Японцы понимали, что наши корабли вполне могут зайти в Шанхай или Циндао для пополнения запасов того же угля?

Знали , тем более что некоторое количество угля там можно было купить и не делая запасов заблаговременно. И разведку туда гоняли потом.

Японцы придумали какую-то дичь с диверсиями в нейтральных портах с таранами боевых кораблей?

Нет. Единственно, на что их хватило — это попытка захватить разоружившийся корабль (Решительный)

Исторично ли предположить, что в АИ будет то же самое, то есть никакой дичи с брандерами не будет?

Да.

Стоит ли всерьез воспринимать очередные рассуждения шмелёва о енотах с пулеметами?

Не думаю:)))))

как в анекдоте:

«а наши разведчик что сейчас делают? почему народ ничего не знает про их подвиги?»

разберем:

допустим японцы придумали какую-то дичь с диверсиями в нейтральных портах, с тем же тротилом в угле, и? ради КОГО им было раскрывать эти карты в реальной истории?

а ради альтернативы АиЧ — самое оно.

и только АиЧ точно знает, если он не знает про вражеского разведчика, то его нет и быть не может

а, ну, да, первая же дичь с диверсиями и привет альтернативе

почему?

потому что по общему правилу «каждое действие рождает противодействие», а тут мы меняем образ действий, а они нет, збс 😉

продолжу комментарий:

как только русский корабль в 1904 году посмеет допустить

бросок окурканедружественные действия в сторону Юнион Джека в нейтральном порту, будет следующее:1.

вся наглоязычная пресса извизжится на тему, что таран стал следствием действий русских варваров

2.

под восторг общественности, требующей обуздать взбесившегося медведя,

бандеровцам отгрузят хаймарсыяпонцам продадут Вакандо, Оккупанто и еще всего дофига, мотивировав свои действия «репрессалиями» (действия вне конвенции, направленные вторым нарушающим на понуждение соблюдать конвенцию первого нарушившего)3.

парламент догонит и добавит денюжки еще на десяток Дредноутов, чтобы можно было

отгрузить бандеровцам также абрамсыи дальше поддерживать друзейКоллеги нужно кому объяснять, почему шмелев, как обычно, несет редкостную чушь?

Мне пожалуйста обьясните —

Зачем Вы вообще поддерживаете тему?

Какой смысл так горячо обсуждать непредсказуемое где каждый последующий момент дробит перспективу на сотни вариантов?

А то невольно закрадывается подозрение что читаешь переписку человека с самим собою…

Вы на это не способны 🙂 уже попытались с моментом сопротивления сечения и

поимели …обманули сами себя в … как Вы наивно тешите себя иллюзией всего двукратным превышением мнимой экономии фактическими потерямиХи-хи… Кажется есть продолжение фанфика. «После тарана «Пересвета», погружающийся пароход, с британским названием и с британским же портом приписки, но под японским торговым флагом, стал отходить на фарватер, что бы затонув, затруднить выход из Шанхая русским кораблям. И в этот момент его стала обстреливать дежурная 75-мм. пушка. Что бы остановить пароход. Но, по несчастью, первые её выстрелы прошли над палубой это тонущего парохода. И попали, как в британского купца, стоящего у стенки Международного сеттльмента, так и стали попадать в здание принадлежавшее поданным Британии. Что тут же вызвало ответный огонь стоявшего в порту британского стационера. И ответную беспорядочную стрельбу с кораблей русской эскадры. В том числе, и одним орудием главного калибра, выстрелила «Бородино» «Победа». И по иронии судьбы новейшая, тонкостенная, из отличной стали, снаряженная повышенным зарядом пироксилина, бомба попала в в этот британский шлюп. И… Она, к величайшему сожалению, взорвалась. Моментально превратив место где стоял колониальный шлюп в огромное облако огня, дыма и пара. И когда облако опало, тоа на этом месте ничего не было. В результате разразился международный скандал. А на рейде Шанхая стали собираться корабли британской Китайской станции. В город из Вен-Хай-Вэя прибыл китайский колониальный полк британской армии. А России был предъявлен ультиматум, разоружить все свои корабли в порту… Подробнее »

Уважаемый коллега, а как насчет вот этого?

т.е. японских корабль под торговым (ТОРГОВЫМ) флагом, ударил русский боевой корабль, причем проигнорировав предупредительные выстрелы, а потом еще и решил топиться на реде. Другими словами, японское судно нарушило все нормы войны, и является преступным. Что касается британского корабля — то на войне, как на войне (напомню, что английских рыболовов обстреляли), и да это можно компенсировать.

Но, вот то что воющая страна может в нейтральном порту, купить судно, совершить акт агрессии, и все это спустить на тормазах…. Ну что же, тогда прецендент создан при отличнейший

А как по японски называется захват торговых судов за четыре дня до начала боевых действий, блокада стационеров в нейтральном порту, нападение сначала миноносцами, а потом всем флотом, на корабли противной стороны, до объявления войны, а потом, когда противная сторона после этого всего объявляет войну, назвать эту сторону агрессором? Вы не поверите, но по японским военным понятиям, это военная хитрость. Ещё вопросы, по японским понятиям, есть?

А потом где вы тут видели нападение японцев на русских. Просто, в нейтральном порту, произошло столкновение в результате аварии рулевого управления\ошибки рулевого\неправильно отданной команды(ненужное зачеркнуть), после чего торговое судно, с некомбатантами на борту, подвёрглось обстрелу. В результате чего затонуло.

Дурацкий вопрос, какую версию, из озвученных, мою, или вашу, примут, при рассмотрении, за основную? И второй дурацкий вопрос, где вы тут видели нападение с японской стороны? С их стороны не прозвучало ни одного выстрела.

Партизан ВОВ такая постановка вопроса как-то не останавливала.

Кроме того женевская конвенция 1864 года предусматривала в качестве комбатантов и лиц не включенных в состав регулярной армии. Кроме того экипаж транспорта запросто мог входить в состав ВМС Японии и носить соответствующую форму. Торговый флаг перед атакой был поднят японский, то есть корабль явственно обозначил свою принадлежность к державе противника.

https://studfile.net/preview/16472509/page:9/

ахахаха, +100500

Как раз способен, а по сопротивлению не убедил я только Вас. Но столь неблагодарной задачи я себе и не ставил — для очистки совести объяснил где Вы неправы, и будет с Вас

лишь бы сами верили 🙂

Видите ли, шмелев, есть человек, который вполне может нас рассудить. Зовут его Рафаил Михайлович Мельников. Безусловно, к нему, как к историку есть много вопросов. Но вот как кораблестроителю, ему вполне можно доверять, ибо это его специальность.

Я так подозреваю, что считать тот же эквивалентный брус Мельников умел немного лучше Вашего. А он писал:

Ну, а согласно Вашим «расчетам» такое решение должно было лишь увеличить перегрузку корабля.

Уважаемый Андрей. Эквивалентный брус — это прочность корпусных конструкций. Остойчивость — это метацентрическая высота. Изменение высоты жилой палубы, уменьшает как просто вес корпусных конструкций, так и изменяет «возвышение метацентра над центром тяжести плавающего тела.»

вот только не надо, умоляю Вас, смешивать две вещи: 1. факты 2. способы объяснения таковых разберем чуть подробнее и совсем просто: 1. Победа была легче, но на ее прочность никто не жаловался, даже наоборот, тут Вы полностью правы, вопросов быть не может 2. вопросы и даже негодование возникли из-за объяснения фактов облегчения корпуса, разберем совсем простыми словами: 2.1. берем линейку, например (деревянную, металлическую, пластмассовую) и пытаемся ее немного согнуть сначала по плоскости, что совсем не трудно, а потом по ребру, что не получится вообще вопрос: почему так происходит, если площадь сечения остается неизменной? ответ: да потому, что сопротивление изгибу зависит от произведения площади сечения на высоту в степени, то есть, упрощенно говоря, при неизменной площади сечения (в отношении корпуса корабля — связей) сопротивление изгибу кардинально меняется с изменением расстояния точек сечения от нейтральной оси, то есть, чем выше относительно оси сгиба балка, корпус корабля или любая другая деталь, тем лучше сопротивляется при неизменном сечении 2.2. при некоторых упрощениях можно сказать, что сопротивление изгибу корпуса корабля растет в геометрической прогрессии (возводится в степень) с увеличением его высоты, а также снижается в геометрической прогрессии с уменьшением его высоты, также при некоторых упрощениях можно сказать, что вес корпуса корабля растет в арифметической прогрессии… Подробнее »

продолжу комментарий

рассмотрим площади

квадратного сечения = ребро во второй степени

и прямоугольного сечения = ширина * высота

тогда момент инерции

квадратного сечения = ребро в четвертой степени /12

а прямоугольного сечения = ширина * высота в третьей степени / 12

тогда момент сопротивления

квадратного сечения = ребро в третьей степени /6

а прямоугольного сечения = ширина * высота во второй степени / 6

и сделаем вывод:

если уменьшить высоту сечения, то заикнемся увеличивать ширину для сохранения равной прочности

извините за некоторую многословность, думаю, для тех то не имеет времени или желания собирать ветку спора по куче комментариев надо сделать небольшое пояснение в ходе дискуссии прозвучал тезис, что при снижении высоты борта можно было потратить экономию веса корпуса за счет высоты борта на усиление продольных связей, тем самым восстановив его прочность также прозвучал тезис о том, что при нехватке усиления продольных связей за счет высоты борта всегда можно отщипнуть от экономии на барбетах и прочих трапах внутри корпуса в ответ отвечаем: во-первых, обшивка борта вообще-то тоже является составной частью сечения балки, потому первый тезис совсем мимо во-вторых, пример с шириной и высотой балки математически показывает, что заикнешься компенсировать (точнее как, в принципе компенсировать можно, бросив максимум веса на верхнюю палубу и связи у нее, но смысл этим заниматься?) в-третьих, расчетом по методике согласно указанному АиЧ учебнику экономия высоты корпуса для 10 килотонного корабля в 200 тонн от 4 000 тонн общего веса корпуса, при сохранении длины заставляет снизить водоизмещение на 2 000 тонн для обеспечения неизменного усилия в точке верхней палубы (а эти 2 000 тонн надо искать по принципу «крутись как хочешь, теща, через два часа похороны» с учетом того, что еще и К пропорциональности надо как-то сохранить… Подробнее »

Коллега, при всем почтении, сугубо ИМХО, вы сейчас заняты….странным делом))..

Я б даже сказал, весьма странным :wpds_smile: . Что отнюдь не уменьшает почтение и вызывает лютую зависть и осознание собственного несовершенства :wpds_smile: , но, тем не менее….

Вот-вот..

А что мне? Альтернатива написана, давно и полностью, выкладывать ее все равно надо частями, могу развлечься немного:)))

С уважением, Андрей

Разве что так)). Тут один персонаж что-то про макивары писал))…. Если в этом плане — то да, вполне себе :wpds_wink: .

А то я было подумал, что вы хотите «краткий курс», правда, не той самой истории)), коллеге изложить. Его и очно не все вкуривают)))

++++++++++

А ведь Того правильно думал, что русские пару месяцев будут не боеспособны. После боя в Жёлтом море, вернувшиеся в П-А корабли восстановили боеспособность только к октябрю. Японцы на месяц раньше. Так что, ну уж очень оптимистичненько, тут всё выходит.

В нашей реальности корабли после боя 28 июля восстановили свою боеспособность 20 августа, о чем есть свидетельство Кутейникова. Но, конечно, что может знать какой-то там судостроитель, лично принимавший участие в ремонте эскадры в сравнении с несравненным Игорем Харламовым:))))

Ех, вышли бы опять… (как вы предлагали) Вот две картинки, первая из реала, а вторая- если не разбежались, а все возвратились в Артур.

Орудия «вылетали» не только у японцев. Тот же «Пересвет» имел после боя в Жёлтом море, на 18 августа, три орудия ГК. Из четырёх.

Да и вообще полное восстановление кораблей в П-А было невозможно. Тот же Севастополь ходил «косой и хромой» до бухты Белого Волка. А полностью исправили «Цесаревич», после повреждений полученных в первую ночь войны, уже после её окончания.

Пушки и станки показали себя недостаточно прочными. У многих 6 дм пушек отлетали дула. Подъемные механизмы постоянно сдавали, их зубчатые дуги гнулись и ломались. Компрессоры, накатники и разные детали станков часто портились. В результате, к вечеру 28 июля, большая часть пушек на всех кораблях эскадры была выведена из строя … Замечу только, что большинство дефектов было такого характера, что в порту пушки скоро приводились в порядок …

Кутейников, стр. 148

Только вот все японские орудия вышли из строя по техническим причинам, а в ствол 254-мм орудия Пересвета залетел 57-мм снаряд. И единственное орудие ГК, которое вышло у нас из строя — это пушка Севастополя, крякнувшая при стрельбе на дальние дистанции ещё до боя при Шантунге.

По крайней мере все поврежденные в бою башни ГК вернули в строй.

++++++++++

Андрей, с «Богатырем»не перебор ли? По количеству кораблей с нашей стороны на данный момент больше погибших и вышедших из строя, Того и в реале такого не снилось.

Я думаю, все же нет, с учетом общего сальдо потерь. И я стараюсь не забирать достижения японцев, а Баян таки на мине подорвался в РИ. Тут его место забирает Богатырь

С уважением, Андрей

У Того весьма прилично сократилось количество капитальных кораблей. В майском бою потоплены три из шести броненосцев. А также сгинул большой броненосный крейсер. В реальности у русских успехи были, как бы не в два раза меньше, чем в АИ Андрея. К тому добавим, что на «Fuji» и «Shikishima» в реальности разменяли полдюжины (!) броненосцев утопших в Порт-Артуре и крейсер-рейдер «Рюрик». Здесь пока только один бронекрейсер, да четыре броненосца, три из которых устарели ещё до спуска на воду. Не так и плохо

Два, сэр:))) 15 июня разменяли Севастополь и Полтаву на Якумо и Асаму

Еще в Реале Цесарь самовыпилился из войны в догонку к упомянутой выше «полудюжине» …

и наши бронепалубники 1й ТОЭ в полном составе ..

Всеж (за вычетом недобитого Цесаря) Андрей чутка подыгрывает нашим —

если и избавляется бесповоротно то только от старья…

Три устаревших, на уровне мировых образцов того времени. А то что не добирали в скорости это все зависело от степени квалификации рабочих на ремонтных работах и степени подготовки машинных команд. Сравнение по Потемкину и Трем Святителям. Как они ходили до 1906 г. и спустя 10 лет, вижимали из машин больше чем на сдаточных испытаниях. Когда перестали экономить на подготовке экипажей, что артиллеристов, что команд КМУ, так и результаты стали другие.

Вы посчитайте количество погибших легких крейсеров.

Но тут есть оговорка в тексте, «нужны месяцы». Наверное самый главный приз АИ это Порт-Артур, который останется за нами. Не думаю что Андрей отдаст в качестве трофея «Богатырь» японцам или утопит его.

не…

Не отдаст — там еще и Цесарь ремонта ждет)))

Да и нафига японцам тот Пртур без эскадры?

Армия Ноги позарез нужна для наступления в других местах — они б мож и Харбин бы взяли…

Так то в Реале выходит вполне выгодный размен —

1я ТОЭ и Пртур ….

на Харбин и 2 ЭБРа

Хм… Армия Ноги в битве под Ляояном? Очень интересная для японцев альтернативка.

А то с чего бы Ноги руки на себя наложил?

Про Полтавы Вы пожалуй преувеличили — как проект они конечно выделяются отличным вооружением (для своего времени) а по факту на этом их достоинства исчерпываются и вылезают недостатки обусловленные экономией на ВИ и технологической отсталостью по части производства движков…

Соотношение потерь в этой Альтернативе более чем выгодно для РИ….

++++

Польза очевидна- уцелеть до соединения с 2 ТоЕ. А «помогать Порт-Артуру» не цель войны, а средство. Если просто «сидеть и помогать», то лучше уходить. А если из Артура шастать из ЖМ, то да, Артур лучше как база.

У вас мощные крейсера, думал пуститесь в «пиратство» в ЖМ… 🙂 (раньше начал такую альтернативу, но забросил 2 часть- лит. таланта нет((

Кстати нельзя ли из Шанхая продолжить с угольщиками на запад… чую что то такое))

вангую, все закончится победой при Цусиме 2 ТОЭ, где результат будет обеспечен лучшими снарядами русского флота

+++

Всё это безусловно хорошо, почтенный коллега, но нет ли риска, что ублюдки наглосаксы устроят нам в самый неподходящий момент облом с «заранее заказанным» углем?

Нет, уважаемый коллега, такого риска я не вижу. Что интересно, даже когда британцы вмешались и немецкие угольщики отказались сопровождать 2ТОЭ от Мадагаскара, уголь для дальнейшего движения вполне можно было изыскать — полную блокаду бриты наложили на продажу угля уже позднее, когда эскадра шла индийским океаном. А тут… Собственно, даже сообразить, что уголь закупается для русских кораблей будет не так легко, если осуществить его приобретение через посредников.

хочется конкретики хитрой маскировки:

вариант 1 — делаем заранее:

1.

закупили уголь, свалили — никуда не везем

2.

пригнали пароходы-угольщики, загрузили, никуда не плывем

=

мудрено что-то заподозрить

вариант 2 — делаем в последний момент:

1.

кто-то что-то не привез, не догрузил, не доплыл

2.

эскадра задержалась почему-то и мы переходим в вариант 1

шмелев, там никакой хитрой маскировки не надо.

Русские представители обращаются к китайским торговым компаниям и передают им деньги. Затем китайские компании закупают уголь/фрахтуют угольщики, в те годы информационная прозрачность околонулевая, так что не то, что сопоставить закуп потребностям русской эскадры, но даже выявить сам факт сделки для японцев и британцев — задача очень непростая. Затем угольщики незадолго до прорыва и к определенной дате приходят в Шантунг. Если не будут заходить в порт, чтобы не светить декларациями, там даже не будут знать что пришло немало угля. А если даже зайдут, то информатору надо ещё сообразить, что транспорты нескольких компаний привезли как-то много угля, и это подозрительно.

Допустим, информаторы все же узнали и сообщили японцам. Дальше-то что? Их главные силы как стояли у Эллиот, так и будут стоять, защищая Дальний. Пока русская эскадра в Артуре, японцы не могут никуда идти.

красиво, но противоречит суровой реальности

1.

угольщики не таксисты — толпой у кафе не стоят, просто так взять и насобирать в любой момент не факт, что получится

2.

договор фрахта предусматривает точные место и период погрузки, например, в Шанхае с 10.07 по 05.07.1904, а также точные место и период выгрузки, например, в Маниле с 12.07.1904 по 16.07.1904

можно предложить им за 1000% стоимости поменять маршрут с Манилы на «поболтаться у Шантунга», можно, конечно, когда «Ллойд» каждый за лямку фунтов застрахует, а тот застрахует по результатам консультаций в Адмиралтействе

Шо бы Ви таки знали о суровой реальности.

Вот уж не знал, что для семи крупных кораблей, даже с миноносцами, у которых ну вот точно какое-то количество угля будет с собой, нужна толпа угольщиков

Да, да, в контракте с германскими угольщиками, сопровождавшими 2ТОЭ так и было прописано — точные координаты каждой погрузки в море. И время:)))))

так нет, но им было сразу понятно, на что именно они подписываются, не сомневаюсь, что и вот это условие было соблюдено

можно заменить «адмиралти» на «адмиралитет», а также «сосайте» на «гезельшафт», но это при большом везении

АЖПИ.

Судя по безумию хейтеров, в результате получается вполне себе качественное Литературное Произведение.

Увы…

Категорически нехватат….

главного герроя)))

И… Романтической линии…

И блин… за политику —

Чисто поддержать традицию трех составных частей и прочего триединства….

Ну, все же эта АИ не задумывалась, как книга. А книга будет, но… это уже совсем другая АИ-история

будет интересно! с нетерпением ждем