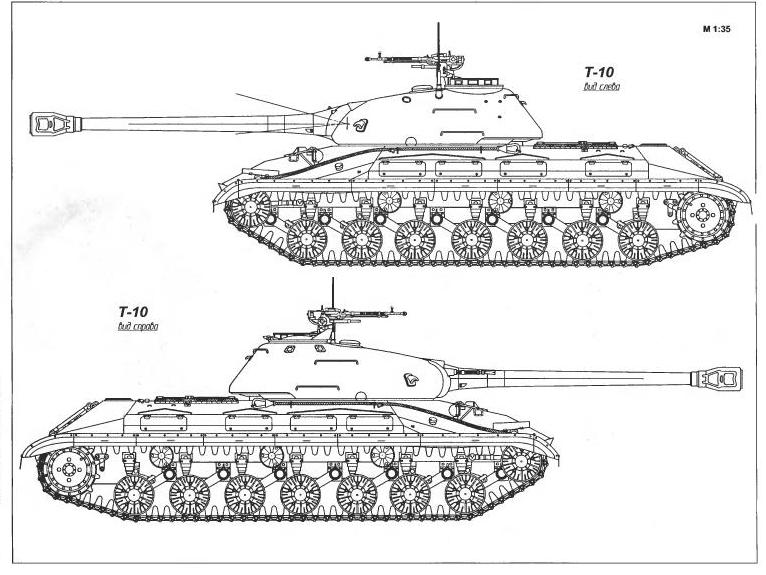

Тяжёлый танк Т-10 (ИС-10). СССР

Эта машина стала квинтэссенцией всего опыта проектирования , производства и боевого применения Советских тяжёлых танков в военный и послевоенный период. Не даром, она простояла на вооружении вплоть до 1993 года и была снята уже в России. По комплексу своих боевых качеств она вполне могла бы успешно конкурировать с современными ОБТ, а в своё время у неё просто не было равных.

Статья об этой машине написана в журнале Бронеколлекция (приложение к Моделисту Конструктору) №4 за 2009 год.

В условиях разгорающейся «холодной войны» армии настоятельно требовалась новая тяжёлая машина, превосходящая по своим характеристикам танки военных лет — ИС-2, ИС-3, ИС-4, но в то же время относительно недорогая, надёжная, технологичная, которую можно было бы запустить в серию сразу на нескольких танковых заводах.

Задание на такой танк ГБТУ выдало в конце 1948 г. В нём особо подчеркивалось, что масса машины не должна превышать 50 т. Танк, получивший обозначение «объект 730» и индекс ИС-8, поручили разработать КБ Челябинского завода. Однако главным конструктором танка был назначен Ж. Котин, хотя в то время он работал на Кировском заводе в Ленинграде.

Такая «странность» определялась сложившейся к тому времени ситуацией, когда в стране образовалось два самостоятельных центра по разработке и производству тяжёлых танков: один, как упоминалось ранее, находился на Урале — это Челябинский тракторный завод с отлично налаженным танковым конвейером; другой — в Ленинграде, на Кировском заводе, где танковое производство после войны ещё не было восстановлено в полном объёме, но где в СКБ-2 сосредоточились крупные силы конструкторов-танкостроителей. Учитывая, что новый тяжёлый танк планировалось запустить в производство и в Челябинске, и в Ленинграде, считалось важным, чтобы в его разработке участвовали конструкторы обоих предприятий. Практика показывала, что созданную на одной базе и под определённую технологию машину очень трудно поставить в производство на другом заводе. По предложению заместителя Председателя Совета Министров СССР В. Малышева, руководившего всю войну Наркоматом танковой промышленности, филиал Опытного завода №100 в Ленинграде, директором которого являлся Ж. Котин, в 1949 г. был реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт ВНИИ-100. Это означало, что, имея статус всесоюзного, институт получал полномочия выдавать рекомендации в масштабах всей танковой отрасли.

Итак, общее руководство проектными работами по новому танку ИС-8 было возложено на Ж. Котина, а непосредственным руководителем проекта стал его заместитель А. Ермолаев. Разрабатывать документацию решили в Челябинске. Туда выехала бригада ленинградских конструкторов для совместной работы со специалистами ЧКБ.

В первую очередь, разработчики постарались в полной мере использовать накопленные за годы войны статистические данные по поражению отдельных деталей корпуса и башни танков. Это позволило провести дифференциацию бронирования — использовать основную массу брони для защиты наиболее поражаемых участков и избежать перетяжеления тех мест, куда снаряды попадали реже.

Конфигурацию носовой части корпуса заимствовали от танков ИС-3 и ИС-7 («щучий нос»). Толщину лобовых листов оставили как у ИС-3 — 120 мм, но изменили углы их наклона, повысив бронестойкость этой части машины за счёт увеличения так называемой эффективной толщины брони. По этой же причине борта танка сделали составными, поставив верхнюю их часть под углом к вертикали, а нижнюю выполнив гнутой. Литая «приплюснутая» башня походила по своей конфигурации на башню ИС-3, но имела большие углы наклона стенок.

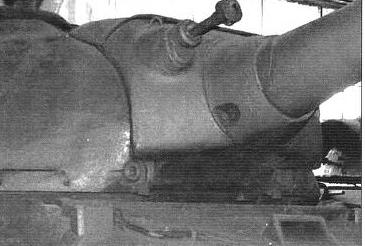

Бронемаска танка Т-10.

Основное вооружение оставили таким же, как на ИС-3, — заслуженное 122-мм танковое орудие Д-25. Правда, в ЦКБ-9 его несколько модернизировали. Слишком низкой была скорострельность, связанная с раздельным заряжанием, из-за чего возможно было производить всего 2 — 3 выстр./мин. Более того, на подготовку первого выстрела уходило не менее 20 с (для сравнения: благодаря унитарному заряжанию «Королевский Тигр» мог произвести первый выстрел через 8 с). Заряжающему приходилось действовать в два приёма. Сначала из одной боеукладки он брал снаряд массой более 25 кг и досылал его в зарядную камору ствола. Затем из другой боеукладки — гильзу с зарядом около 20 кг и уже досылал её вслед за снарядом.

Теперь на ИС-8 предусмотрели специальный механизм досылания. Заряжающий только укладывал снаряд на специальный лоток сбоку от казённой части орудия, а затем включался электропривод цепного досылателя, загоняя его в ствол. Подобная операция повторялась и с гильзой. Благодаря такой механизации скорострельность орудия, получившего уже индекс Д-25ТА, удалось повысить до 3 — 4 выстр./мин.

Наведение пушки и спаренного с ней 12,7-мм крупнокалиберного пулемёта ДШК осуществлялось с единого пульта управления с помощью автоматизированного электропривода ТАЭН-1. В командирской башенке для обеспечения целеуказания имелось следящее устройство.

В качестве силовой установки танк получил дизель В-12-5 мощностью 700 л.с. с такой же эжекционной системой охлаждения, как на ИС-7. От него же заимствовали и удачную трансмиссию — 8-ско-ростную коробку передач с механизмом поворота, объединенные в одном картере, и сервопривод управления.

Ходовую часть с семью опорными катками и поддерживающими роликами, а также гусеницу заимствовали у танка ИС-4; имея ширину 720 мм, она обеспечивала удельное давление 0,77 кг/см2.

Подобное использование проверенных конструкторских решений, постановка уже отработанных узлов и агрегатов позволили существенно сократить сроки проектирования. В апреле 1949 г. технический проект ИС-8 был готов. В мае приступили к сборке опытной машины. В том же году после испытаний выпустили установочную партию из десяти танков.

В апреле — мае 1950 г. машины передали на госиспытания, состоявшиеся на полигоне НИИБТ в Кубинке. По их результатам Государственная комиссия рекомендовала ИС-8 («объект 730») в серийное производство. Летом 1950 г. в Туркмении, вблизи города Мары, были проведены их гарантийные испытания, а осенью и войсковые.

Первоначальный проект нового танка несколько раз подвергался изменениям, поэтому менялся и его индекс — с ИС-8 на ИС-9, а затем на ИС-10.

Испытания окончательного варианта машины завершили к декабрю 1952 г. Однако в начале марта 1953 г. умер И.В. Сталин, в честь которого и была в своё время принята аббревиатура «ИС», принятие танка на вооружение затянулось и состоялось только в конце года. В постановлении СМ СССР №2860-1215 от 28 ноября и приказе министра обороны №244 от 15 декабря новая машина именовалась уже не ИС-10, а просто Т-10.

Серийное производство Т-10 разворачивалось медленно. В 1953 г. успели выпустить лишь десять машин, в следующем — 30, а в 1955 г. — 90.

Т-10 на войсковых учениях.

Бронекорпус танка Т-10 имел сварную коробчатую форму с лобовой частью в форме «щучьего носа». Борта — составные из верхней наклонной и нижней гнутой частей. Верхний кормовой лист корпуса выполнялся откидным для обеспечения доступа к агрегатам трансмиссии, как у Т-34.

Днище корпуса — штампованное, корытообразной формы; в задней своей части — плоское. Жёсткость его усилена вваренными кронштейнами балансиров. Для обслуживания агрегатов и механизмов имелись люки и отверстия, закрытые броневыми крышками или резьбовыми пробками.

Место механика-водителя — впереди по оси машины. В движении он мог пользоваться приборами наблюдения: ТПВ-51, установленным в крышке люка, и двумя ТИП — вверху корпуса.

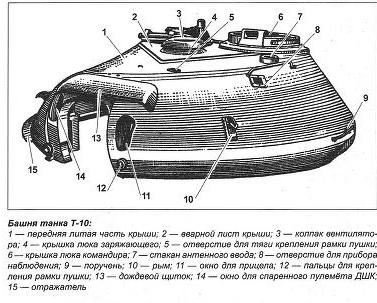

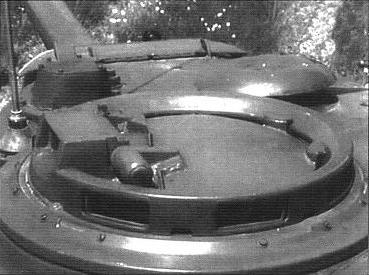

Башня — литая, с переменными углами наклона стенок. Передняя часть её крыши отливалась заодно с корпусом, а задняя — приваривалась. Справа в крыше находился люк заряжающего, над

которым монтировалась установка зенитного пулемёта; над люком слева размещалась командирская башенка с прибором наблюдения ТПКУ. По окружности верхнего погона башенки находились семь приборов наблюдения ТИП. Для наводчика и заряжающего в башне имелись три прибора ТПБ-51.

Толщина брони передней части — 250 мм, литой части крыши — 40 мм. Механизм поворота башни — планетарный, с ручным и электрическим приводами.

Основное вооружение — 122-мм танковая пушка Д-25ТА с длиной ствола 48 калибров, как и спаренный с ней 12,7-мм пулемёт ДШКМ, устанавливалась в литой маске башни. Пушка имела двухкамерный дульный тормоз и горизонтальный автоматический клиновой затвор. Прицел — телескопический ТШ2-27. При заряжании применялся механизм досылания, скорострельность при этом составляла 3 — 4 выстр./мин; при заряжании вручную — 2 — 3 выстр./мин. В боекомплект пушки входило 30 выстрелов раздельного заряжания, размещённых в хомутиковых и лотковых укладках. Прицельная дальность ведения огня составляла 5000 м, максимальная дальность стрельбы — 15 000 м. Начальная скорость бронебойного снаряда — 795 м/с.

На турели люка заряжающего устанавливался зенитный 12,7-мм пулемёт ДШКМ, снабжённый коллиматорным прицелом К10-Т. Боекомплект — 1000 патронов: 300 — к спаренному пулемёту и 150 — к зенитному укладывались, соответственно, в шесть и три штатные патронные коробки; ещё 550 патронов находились в цинковых коробках.

Дизельный двигатель В-12-5 — 12-цилиндровый четырёхтактный V-образный мощностью 700 л.с. при 2100 об/мин. Его основные особенности: наличие центробежного нагнетателя воздуха АМ-42, позволившего увеличить его мощность, и двух суфлёров на верхнем картере; оборудование комбинированным масляным фильтром Кимаф-3 и двойным подводом масла к коленчатому валу; установка маслозакачивающего насоса с электромотором для обеспечения смазкой при запуске; отсутствие выпускных коллекторов. Запуск двигателя осуществлялся электростартером типа СТ 700А или сжатым воздухом.

В топливную систему танка входили три внутренних бака: два задних ёмкостью по 185 л и один передний на 90 л, соединённые между собой трубопроводами. Кроме того, на крыльях в корме танка разместили по одному наружному топливному баку ёмкостью по 150 л, подключённых к топливной системе танка. Таким образом, запас топлива составлял 760 л. Начиная с июня 1955 г. стали устанавливать в корме ещё 270-литровый внутренний бак.

Система охлаждения — жидкостная, закрытая, эжекционная. На танке имелись комбинированные воздухоочистители инерционного типа.

Силовая передача состояла из планетарной коробки передач в блоке с механизмом поворота типа «ЗК» и двух двухступенчатых бортовых передач. Всего обеспечивалось восемь передач вперёд и две назад. Главный фрикцион в его классическом понимании в трансмиссии отсутствовал, нейтральное положение в механизме передач и поворотов можно было получить при его выключении. Передний фрикцион предназначался лишь для включения заднего хода.

Ходовая часть танка имела ведущие колёса заднего расположения со съёмными венцами с 14 зубьями. На каждом борту было по семь литых сдвоенных опорных катков с металлическим ободом и по три поддерживающих катка. Подвеска танка — независимая, с пучковыми торсионами по семь стержней. Внутри балансиров крайних подвесок располагались гидравлические амортизаторы двустороннего действия. В качестве подрессорников применялись буферные пружины.

Гусеница — мелкозвенчатая, цевочного зацепления. Число траков в каждой цепи — 88, шаг трака — 160 мм, ширина — 720 мм.

Система электрооборудования — однопроводная, 24-вольтовая. Применялись генератор Г-74 и четыре аккумуляторные батареи.

Связь устанавливалась радиостанциями 10РТ-26Э, внутренняя — ТПУ-47-2 на четыре абонента.

Танк оборудовался также автоматической углекислотной системой ППО с термозамыкателями. Для дымопуска использовались две сбрасываемые шашки БДШ-5.

В 1950 г. в ленинградском СКБ-2 (с 1951 г. — Особое конструкторское бюро танкостроения, ОКБТ) началась разработка систем стабилизации вооружения танка Т-10. Это позволило бы существенно поднять вероятность попадания в цель при стрельбе с ходу. Дело в том, что для произведения прицельного выстрела требовалась небольшая остановка танка хотя бы на пару минут — это называлось «вести стрельбу с коротких остановок». В таких случаях наводчик, обнаружив цель, отдавал команду механику-водителю: «Короткая», и водитель должен был моментально остановить машину. Наводчик уточнял наводку орудия, производил выстрел, после чего движение продолжалось. При этом снижался темп атаки, увеличивалось время пребывания под прицельным огнем противотанковой артиллерии противника.

Лишь на сравнительно ровной местности наводчик мог произвести прицельный выстрел на ходу и без остановки танка. Однако статистика показывала, что и в этом случае вероятность поражения цели составляла всего 1 — 2%, то есть на 100 выстрелов оказывалось 1 —2 попадания. Учитывая, что боекомплект большинства танков не превышал 50 снарядов, можно было считать, что при стрельбе с ходу танк, даже расстреляв весь свой боекомплект, мог вообще не попасть в цель.

Рассматривалось два варианта стабилизации танкового вооружения. В первом силовая стабилизация пушки и башни, при которой орудие и жёстко связанный с ним прицел постоянно следят за целью. Во втором — предусматривались высокоточная стабилизация поля зрения прицела и силовая подстабилизация пушки и башни. Недостатком первого варианта являлось то, что при заряжании, когда пушка блокировалась на заданных углах возвышения, наводчик лишался возможности наблюдать за целью. Второй вариант был лишён такого недостатка, что значительно облегчало условия работы наводчика, но оказался намного сложнее в изготовлении и эксплуатации. Конструкторы ОКБТ под руководством Г. Андандонского пошли по более сложному пути. Они разработали совместно с Красногорским механическим заводом технический проект, предложив на первом этапе стабилизировать вооружение только в вертикальной плоскости, колебания в которой имели наибольшее значение для поражения цели.

Такая система стабилизации испытывалась на опытном экземпляре машины, зарегистрированной как «объект 267 сп.1» (сп.1 — первая спецификация). Разработчики применили принципиально новый перископический оптико-гироскопический прицел ТПС-1 (танковый перископический стабилизированный), одно из его зеркал стабилизировалось в вертикальной плоскости с помощью гироскопического устройства. Точное наведение обеспечивал электрогидравлический привод за счёт работы датчика по разности углов установки прицела и пушки.

Испытания показали, что такая система «с независимой линией визирования» оказалась значительно эффективнее «зависимой», принятой позднее на среднем танке Т-54/55, в которой от датчиков гироскопа стабилизировалось орудие, а прицел имел с ним жёсткую механическую связь. Таким образом, модернизированное орудие Д-25ТС получило одноплоскостной стабилизатор ПУОТ-1 «Ураган».

Установка новых приводов повлекла за собой изменение формы броневой маски и передней части башни. Характерным внешним отличием орудия Д-25ТС стало наличие на его стволе эжектора, позволившего существенно снизить загазованность боевого отделения во время стрельбы.

В середине 1955 г. на Кировском заводе изготовили пять образцов танка «объект 267 сп.1» и провели полный цикл испытаний системы стабилизации.

Танк Т-10 с одноплоскостным стабилизатором орудия был принят на вооружение Советской Армии под обозначением Т-10А постановлением Правительства № 649-378сс от 17 мая и приказом министра обороны от 11 июня 1956 г. В том же году на Челябинском тракторном заводе началось серийное производство таких машин, получивших обозначение «объект 730А». В 1956 г. успели построить 30 танков Т-10А.

Одновременно со стабилизацией орудия на Т-10 были также внедрены прибор ночного видения механика-водителя ТВН-1 и гирополукомпас ГПК-48.

Вскоре в ленинградском ОКБТ спроектировали систему двухплоскостной стабилизации вооружения, которая должна была компенсировать влияние на наведение орудия не только вертикальных перемещений, но также и углов рыскания танка по курсу. В результате, в 1955 г. была разработана модификация танка «объект 267 сп.2».

Для этой машины также создали прицел Т-2С, в котором одно зеркало стабилизировалось в вертикальной плоскости, а другое — в горизонтальной, чем и обеспечивалась стабилизация поля зрения в обеих плоскостях. Привод пушки по вертикали позаимствовали от танка «объект 267 сп.1».

В 1956 г. новую систему уже передали в серийное производство. А в 1957 г. поступил на вооружение танк Т-10Б («объект 730Б») с двухплоскостным стабилизатором ПУОТ-2 «Гром» и стабилизированным прицелом Т2С-29-14. Серийное производство развернули в Челябинске.

Танк Т-10Б выпускался всего один год. За это время построили 130 единиц, правда, 20 из них, хотя и считались Т-10Б, были укомплектованы стабилизатором «Ураган». В 1957 г. Т-10Б в производстве сменила комплексно модернизированная «десятка» Т-10М.

В том же году на базе Т-10Б был разработан командирский танк Т-10БК, который отличался от базовой машины наличием дополнительной радиостанции и зарядного агрегата.